伤仲永[下学期]

图片预览

文档简介

课件22张PPT。

1、明白一个道理:

——先天的智慧固然是成才的重要条件,但后天的教育更为重要。

2、学习一种写法:

——选取典型事例阐发道理。

3、了解“之”的用法以及文言词语适应用情况。

伤 仲 永<第一课时>

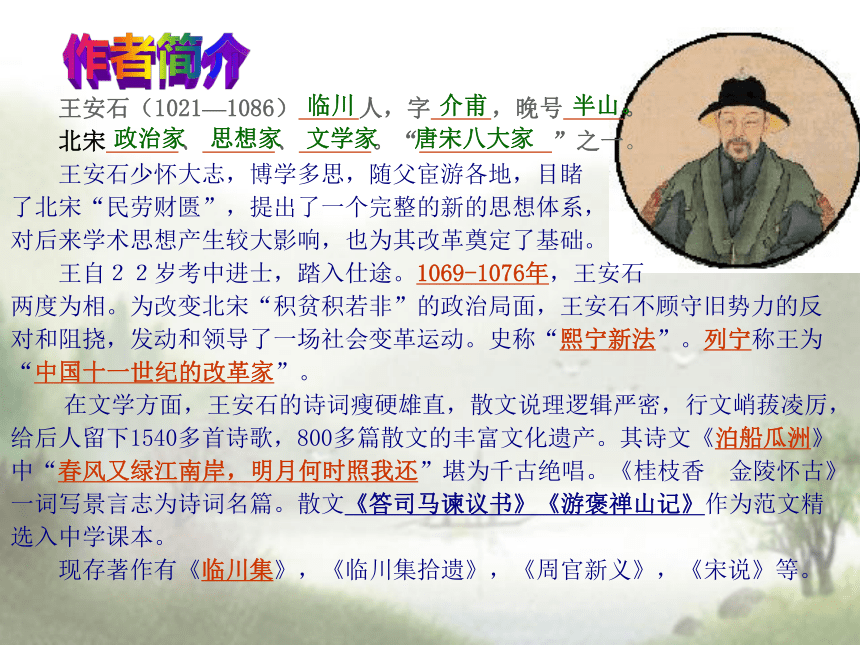

重点难点 王安石(1021—1086) 人,字 ,晚号 。

北宋 、 、 。“ ”之一。

王安石少怀大志,博学多思,随父宦游各地,目睹

了北宋“民劳财匮”,提出了一个完整的新的思想体系,

对后来学术思想产生较大影响,也为其改革奠定了基础。

王自22岁考中进士,踏入仕途。1069-1076年,王安石

两度为相。为改变北宋“积贫积若非”的政治局面,王安石不顾守旧势力的反对和阻挠,发动和领导了一场社会变革运动。史称“熙宁新法”。列宁称王为“中国十一世纪的改革家”。

在文学方面,王安石的诗词瘦硬雄直,散文说理逻辑严密,行文峭菝凌厉,给后人留下1540多首诗歌,800多篇散文的丰富文化遗产。其诗文《泊船瓜洲》中“春风又绿江南岸,明月何时照我还”堪为千古绝唱。《桂枝香 金陵怀古》一词写景言志为诗词名篇。散文《答司马谏议书》《游褒禅山记》作为范文精选入中学课本。

现存著作有《临川集》,《临川集拾遗》,《周官新义》,《宋说》等。作者简介 临川 介甫 半山。

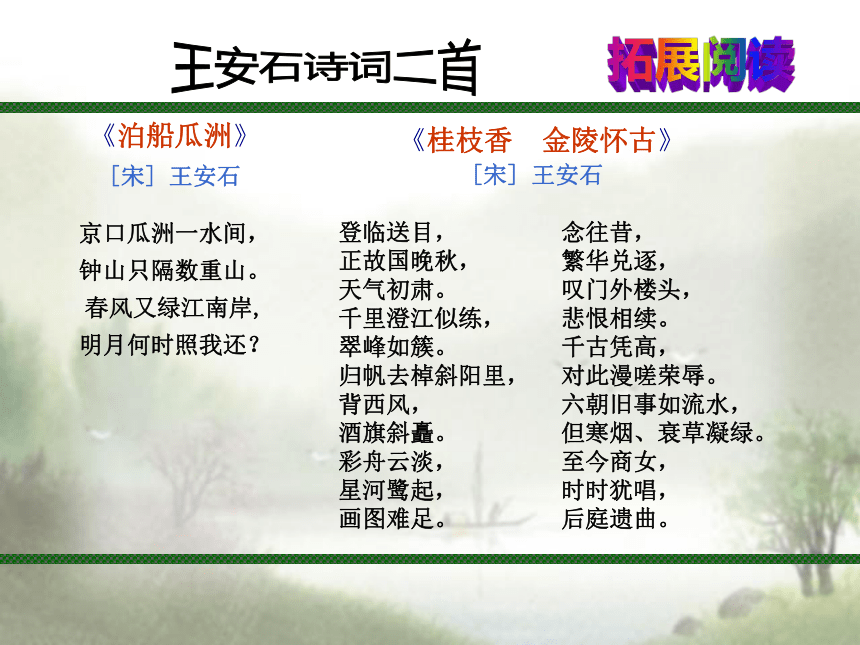

政治家 思想家 文学家 唐宋八大家 《泊船瓜洲》

[宋] 王安石

京口瓜洲一水间,

钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,

明月何时照我还? 《桂枝香 金陵怀古》

[宋] 王安石

登临送目,

正故国晚秋,

天气初肃。

千里澄江似练,

翠峰如簇。

归帆去棹斜阳里,

背西风,

酒旗斜矗。

彩舟云淡,

星河鹭起,

画图难足。念往昔,

繁华兑逐,

叹门外楼头,

悲恨相续。

千古凭高,

对此漫嗟荣辱。

六朝旧事如流水,

但寒烟、衰草凝绿。

至今商女,

时时犹唱,

后庭遗曲。

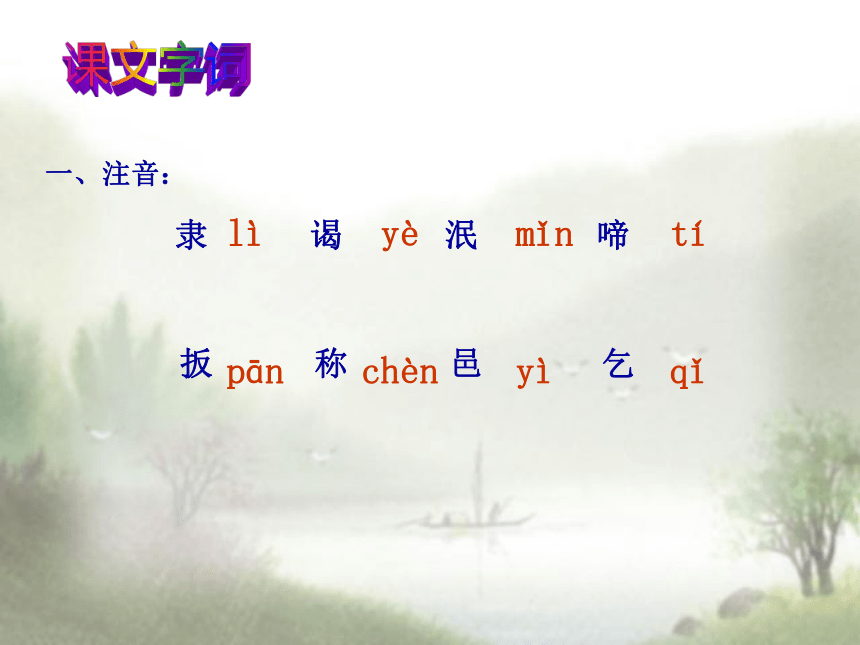

拓展阅读王安石诗词二首一、注音:

隶 谒 泯 啼

扳 称 邑 乞课文字词 lì yè mǐn tí

pān chèn yì qǐ

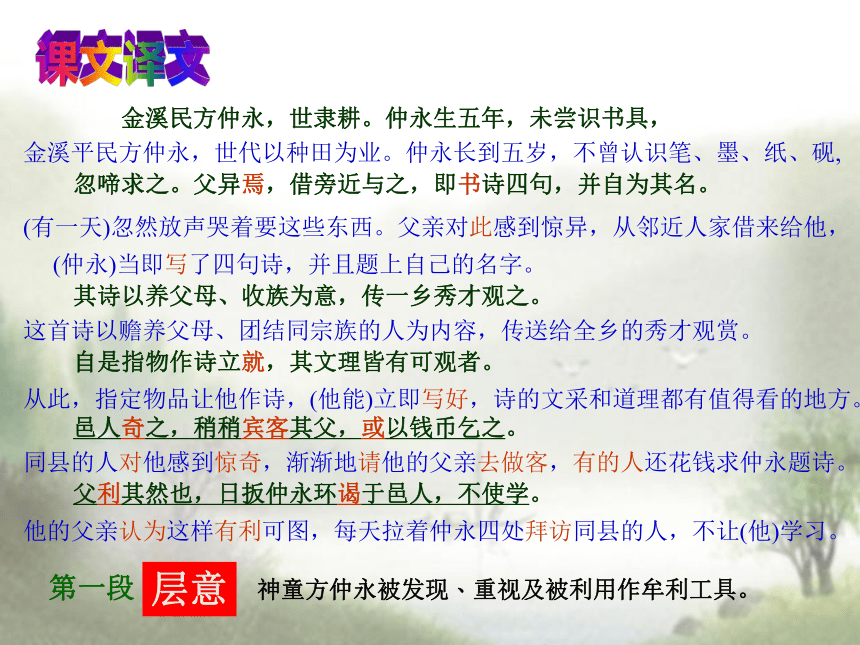

金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,

忽啼求之。父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。

其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。

自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。

父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

金溪平民方仲永,世代以种田为业。仲永长到五岁,不曾认识笔、墨、纸、砚,

(有一天)忽然放声哭着要这些东西。父亲对此感到惊异,从邻近人家借来给他,

(仲永)当即写了四句诗,并且题上自己的名字。

这首诗以赡养父母、团结同宗族的人为内容,传送给全乡的秀才观赏。

从此,指定物品让他作诗,(他能)立即写好,诗的文采和道理都有值得看的地方。

同县的人对他感到惊奇,渐渐地请他的父亲去做客,有的人还花钱求仲永题诗。

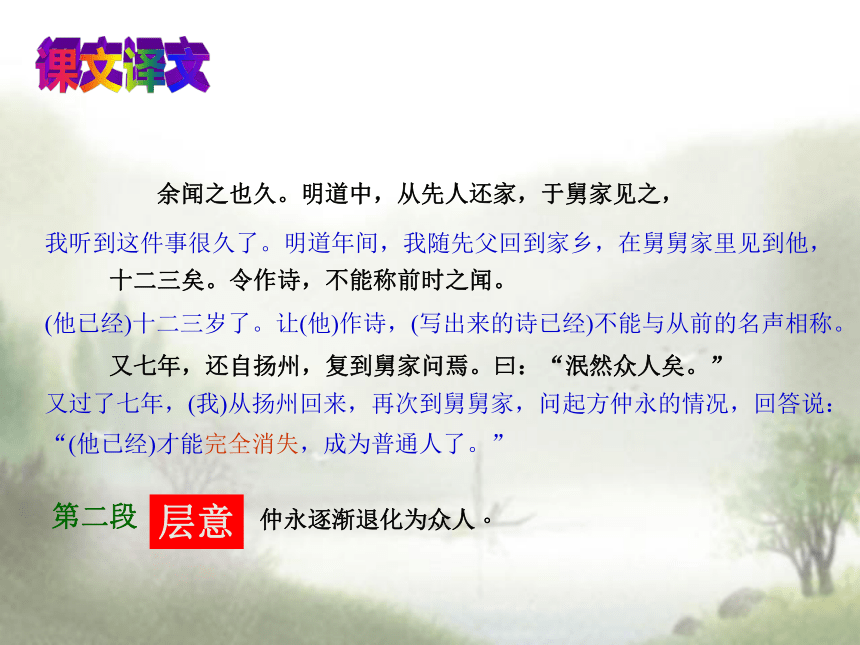

他的父亲认为这样有利可图,每天拉着仲永四处拜访同县的人,不让(他)学习。课文译文 神童方仲永被发现、重视及被利用作牟利工具。层意第一段 余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,

十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。

又七年,还自扬州,复到舅家问焉。曰:“泯然众人矣。”

我听到这件事很久了。明道年间,我随先父回到家乡,在舅舅家里见到他,

(他已经)十二三岁了。让(他)作诗,(写出来的诗已经)不能与从前的名声相称。

又过了七年,(我)从扬州回来,再次到舅舅家,问起方仲永的情况,回答说:

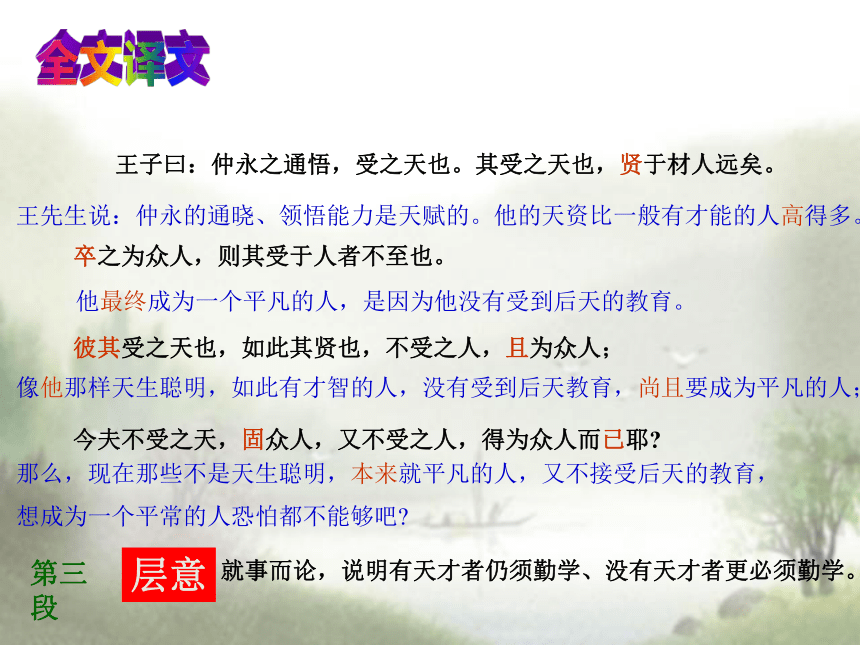

“(他已经)才能完全消失,成为普通人了。” 课文译文 仲永逐渐退化为众人。层意第二段 王子曰:仲永之通悟,受之天也。其受之天也,贤于材人远矣。

卒之为众人,则其受于人者不至也。

彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;

今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶?

王先生说:仲永的通晓、领悟能力是天赋的。他的天资比一般有才能的人高得多。

他最终成为一个平凡的人,是因为他没有受到后天的教育。

像他那样天生聪明,如此有才智的人,没有受到后天教育,尚且要成为平凡的人;

那么,现在那些不是天生聪明,本来就平凡的人,又不接受后天的教育,

想成为一个平常的人恐怕都不能够吧?全文译文 就事而论,说明有天才者仍须勤学、没有天才者更必须勤学。

层意第三段

金溪平民方仲永,世代以种田为业。仲永长到五岁,不曾认识笔、墨、纸、砚,(有一天)忽然放声哭着要这些东西。父亲对此感到惊异,从邻近人家借来给他,(仲永)当即写了四句诗,并且题上自己的名字。这首诗以赡养父母、团结同宗族的人为内容,传送给全乡的秀才观赏。从此,指定物品让他作诗,(他能)立即写好,诗的文采和道理都有值得看的地方。同县的人对他感到惊奇,渐渐地请他的父亲去做客,有的人还花钱求仲永题诗。他的父亲认为这样有利可图,每天拉着仲永四处拜访同县的人,不让(他)学习。

我听到这件事很久了。明道年间,我随先父回到家乡,在舅舅家里见到他,(他已经)十二三岁了。让(他)作诗,(写出来的诗已经)不能与从前的名声相称。又过了七年,(我)从扬州回来,再次到舅舅家,问起方仲永的情况,回答说:“(他已经)才能完全消失,成为普通人了。”

王先生说:仲永的通晓、领悟能力是天赋的。他的天资比一般有才能的人高得多。他最终成为一个平凡的人,是因为他没有受到后天的教育。像他那样天生聪明,如此有才智的人,没有受到后天的教育,尚且要成为平凡的人;那么,现在那些不是天生聪明,本来就平凡的人,又不接受后天的教育,想成为一个平常的人恐怕都不能够吧?

课文译文 伤 仲 永<第二课时>

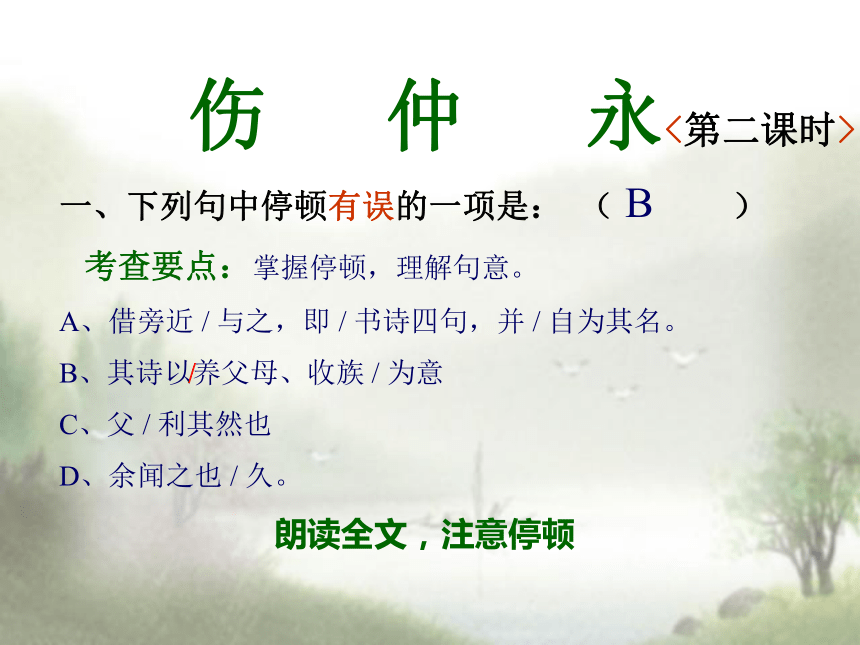

一、下列句中停顿有误的一项是: ( )

考查要点:掌握停顿,理解句意。

A、借旁近 / 与之,即 / 书诗四句,并 / 自为其名。

B、其诗以养父母、收族 / 为意

C、父 / 利其然也

D、余闻之也 / 久。

B朗读全文,注意停顿/课文字词二、掌握下列加点字的含义:

父异焉 : 书诗 :

立就 : 奇之 :

宾客其父: 或以钱币:

代词,这件事 写

完成 认为…奇怪

以宾客之礼相待 有的人 利其然 : 环谒 :

泯然 : 受于天:

固众人: 伤仲永 :

认为…有利 拜访

完全 承受

本来 哀伤,哀怜

三.从课文句中找出词类活用的词语。

①邑人奇之:

②宾客其父:

③ 利其然:

④ 伤仲永:

词类活用

以……为奇,把……当作宾客,以……为利,哀伤,感伤,形容词作动词。

名词作动词。

名词作动词。

形容词作动词。

一、仔细阅读课文,回答下列问题。

解读参考:熟悉课文,理清脉络,把握观点。

1、方仲永的变化经历了哪几个阶段?

■ 第一阶段:

“仲永生五年……其文理皆有可观者。”

——方仲永幼年时天资过人,具有作诗才能;

■ 第二阶段:

“十二三矣,令作诗,不能称前时之闻。”

——十二三岁时的方仲永才能衰退,大不如前;

■ 第三阶段:

“又七年……泯然众人矣。”

——方仲永又过七年后完全变成一个平庸之人。 研讨与练习伤仲永伤生五年十二三又七年年龄才能指物作诗立就不称前时之闻泯 然 众 人 矣

先天的智慧固然是成才的重要条件,但后天的教育更为重要。请同学们图示方仲永的变化经历一、仔细阅读课文,回答下列问题。

解读参考:熟悉课文,理清脉络,把握观点。

2、方仲永由天资过人变得“泯然众人”,原因是什么? (用课文原文回答)

■因为“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学”

——从方仲永个人情况来说。

■因为“卒之为众人,则其受于人者不至”,即没有受到后天正常的教育。

——从普遍道理上来说。

3、最后一段的议论讲了什么道理?

借事说理,以方仲永的实例,说明后天教育对成才的重要性。

练习与研讨练习与研讨二、假如你是方仲永的父亲,你将怎样对待仲永?你会吸取文中方仲永父亲的哪些教训?

解读参考:熟悉课文,理清脉络,把握观点。

假如方仲永生活在当今时代,其父是一名教师,其母是一名文艺工作者,而仲永自己又表现出了主动学习的愿望,那么他的结局又将怎样?

三、阅读短讯《急功近利“痛伤仲永” 育儿别做“天才梦”》 ,说说文中列举了哪些“伤仲永”的故事 ,作者提出了什么观点。

阅读短评《<伤仲永>今昔谈》 ,作者认为“不能读懂读通《伤仲永》的体坛美少女,会人为自造‘伤仲永’的悲剧”,谈谈你的看法。

阅读短讯《迷途“神童”重返人间正道》 ,说说 “神童”张满意与方仲永命运有何异同。

?

四、请同学们对课文内容和写法提出质疑。

五、作业:

1、以“由方仲永所想到的”为题,作即席发言,自己确定发言的角度和观点。 (写成二百字的短文)

确立观察角度 (方仲永、方父、邑人)

从材料中提炼观点

要求:中心明确,层次清楚,语言简练。

练习与研讨

忽啼求之:( )

借旁近与之: ( )

传一乡秀才观之( )

1)之 余闻之也久: ( )

不能称前时之闻: ( )

卒之为众人: ( )

受之天也: ( )

环谒于邑人:( )

2)于 于舅家见之:( )

贤于材人远矣:( )

受于人者不至:( )

它,指书具

他,指仲永

代“仲永写的诗”

代“仲永很有才这件事”

的,助词

调节音节,无意义

调节音节,无意义

到,介词

在,介词

比,介词

从,介词一词多义五、作业:

2、总结归纳 解释下列红色体字的词义: 一词多义五、作业:

2、总结归纳 解释下列红色体字的词义:3)其其诗以养父母……( )

其文理皆有可观者( )

父利其然也( )

其受之天也( )

如此其贤也( )

彼其受之天也( )他的,指方仲永的

代方仲永写的诗

这样

他

他的

他 重读《伤仲永》

我一直后悔,中学读书的时候,不喜欢古文,结果古文基础没打好,以致影响我后来工作的质量。鉴于自身的教训,儿子上学后,我反复告诫他,要好好读古文,这是几千年中国文化浩瀚海洋中挑选出来的精髓。结果,儿子和我一样,只是应付,凡老师要求背诵的,像念经一样摇头晃脑读几遍了事,他成天忙于做数学题目,英语卷子。奇怪的是,到大学里,他时时流露出对那些背诵过的古文的怀恋,偶尔冒出几句,都是彼时彼刻心情恰到好处的表达。他的同学甚至觉得理科学生也应修唐诗宋词课,以补中学阶段的不足。更奇怪的是,如今,儿子刚做了两个月海外游子,竟然痴痴地想念古文。他让我找出他的全部初中和高中语文课本,要我每过几天在电子邮件中打一篇寄给他。他和另一个同年龄的北方男孩,在异国他乡翘首盼望我的电子邮件,只要一收到,几分钟之内就将那篇古文全部背出。温故而知新呵,他们感到非常亲切!人真的很奇怪,拥有的时候不懂珍惜,一旦失去,才知道可贵。

相关链接 有了这任务,我在语文书中,重读了王安石的《伤仲永》,竟有一种久违的感觉,一阵触及时弊的心动。王安石写了一个叫方仲永的天才少年,五岁时能“指物作诗立就”,而且“文理皆有可观者”,惊动了县里乡外,渐渐地有人请他们父子作客,还用钱币索要仲永的诗句。于是“其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。”他父亲每天拉着他四处拜访,“不使学”。王安石早就听说此事,在仲永十二、三岁时,回乡见到他,让他作诗,但是,仲永的诗却不如从前。又过了七年,也就是仲永20岁左右,王安石再次回乡,问起他的情况,回答说“泯然众人矣。”就是说,才华没了,毫无特色了,和众人一样!王安石写下这篇文章,表示对仲永这个天才少年“泯然”的伤感。重读《伤仲永》相关链接 天才何以会消失?王安石没有说明原因,只是表达了真切的惋惜之情。他描述少年天才方仲永极盛时期的情形,让读者自己得出结论。仲永一出名,就忙于应酬、赚钱,“父利其然也,日扳仲永谒于邑人,不使学。”一个人天赋再高,出了名,不再努力学习,总有枯竭的一天,天才当然不能持久。但是,为什么仲永不再努力学习?这样一个不可多得的天才陨落的责任究竟在谁身上?是仲永自己?是仲永家人?是县里那些请客吃饭用钱币索取诗句捧他仰慕他的人?我不得而知。从前学过的哲学说,外因是变化的条件,内因是变化的根据,可有时看看身边发生的事,内因敌不过外因也是有的。幸好仲永生在没有电子传媒的年代,从五岁开始,能够维持十多年,很不容易。要是活在现代,那就糟了,恐怕昙花一现,不会太多时日。如今的传媒,厉害得可以。要捧杀一个人或贬损一个人简直由不得天才本人调动“内因”加以抵制。名利是个好东西,借助传媒,就插上了翅膀,不要说闻名一个县,而是闻名全国,一夜之间,沸沸扬扬。出名神速,若不自律,不加紧学习,陨落也就快捷。

王安石全文总共只有一百五十八个字,而我,却写了千把字,很是惭愧。说来说去,只是为了珍惜我们有些很可爱的小天才,大家都要爱护,不要出现新的《伤某某》。

重读《伤仲永》相关链接再 见

1、明白一个道理:

——先天的智慧固然是成才的重要条件,但后天的教育更为重要。

2、学习一种写法:

——选取典型事例阐发道理。

3、了解“之”的用法以及文言词语适应用情况。

伤 仲 永<第一课时>

重点难点 王安石(1021—1086) 人,字 ,晚号 。

北宋 、 、 。“ ”之一。

王安石少怀大志,博学多思,随父宦游各地,目睹

了北宋“民劳财匮”,提出了一个完整的新的思想体系,

对后来学术思想产生较大影响,也为其改革奠定了基础。

王自22岁考中进士,踏入仕途。1069-1076年,王安石

两度为相。为改变北宋“积贫积若非”的政治局面,王安石不顾守旧势力的反对和阻挠,发动和领导了一场社会变革运动。史称“熙宁新法”。列宁称王为“中国十一世纪的改革家”。

在文学方面,王安石的诗词瘦硬雄直,散文说理逻辑严密,行文峭菝凌厉,给后人留下1540多首诗歌,800多篇散文的丰富文化遗产。其诗文《泊船瓜洲》中“春风又绿江南岸,明月何时照我还”堪为千古绝唱。《桂枝香 金陵怀古》一词写景言志为诗词名篇。散文《答司马谏议书》《游褒禅山记》作为范文精选入中学课本。

现存著作有《临川集》,《临川集拾遗》,《周官新义》,《宋说》等。作者简介 临川 介甫 半山。

政治家 思想家 文学家 唐宋八大家 《泊船瓜洲》

[宋] 王安石

京口瓜洲一水间,

钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,

明月何时照我还? 《桂枝香 金陵怀古》

[宋] 王安石

登临送目,

正故国晚秋,

天气初肃。

千里澄江似练,

翠峰如簇。

归帆去棹斜阳里,

背西风,

酒旗斜矗。

彩舟云淡,

星河鹭起,

画图难足。念往昔,

繁华兑逐,

叹门外楼头,

悲恨相续。

千古凭高,

对此漫嗟荣辱。

六朝旧事如流水,

但寒烟、衰草凝绿。

至今商女,

时时犹唱,

后庭遗曲。

拓展阅读王安石诗词二首一、注音:

隶 谒 泯 啼

扳 称 邑 乞课文字词 lì yè mǐn tí

pān chèn yì qǐ

金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,

忽啼求之。父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。

其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。

自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。

父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

金溪平民方仲永,世代以种田为业。仲永长到五岁,不曾认识笔、墨、纸、砚,

(有一天)忽然放声哭着要这些东西。父亲对此感到惊异,从邻近人家借来给他,

(仲永)当即写了四句诗,并且题上自己的名字。

这首诗以赡养父母、团结同宗族的人为内容,传送给全乡的秀才观赏。

从此,指定物品让他作诗,(他能)立即写好,诗的文采和道理都有值得看的地方。

同县的人对他感到惊奇,渐渐地请他的父亲去做客,有的人还花钱求仲永题诗。

他的父亲认为这样有利可图,每天拉着仲永四处拜访同县的人,不让(他)学习。课文译文 神童方仲永被发现、重视及被利用作牟利工具。层意第一段 余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,

十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。

又七年,还自扬州,复到舅家问焉。曰:“泯然众人矣。”

我听到这件事很久了。明道年间,我随先父回到家乡,在舅舅家里见到他,

(他已经)十二三岁了。让(他)作诗,(写出来的诗已经)不能与从前的名声相称。

又过了七年,(我)从扬州回来,再次到舅舅家,问起方仲永的情况,回答说:

“(他已经)才能完全消失,成为普通人了。” 课文译文 仲永逐渐退化为众人。层意第二段 王子曰:仲永之通悟,受之天也。其受之天也,贤于材人远矣。

卒之为众人,则其受于人者不至也。

彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;

今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶?

王先生说:仲永的通晓、领悟能力是天赋的。他的天资比一般有才能的人高得多。

他最终成为一个平凡的人,是因为他没有受到后天的教育。

像他那样天生聪明,如此有才智的人,没有受到后天教育,尚且要成为平凡的人;

那么,现在那些不是天生聪明,本来就平凡的人,又不接受后天的教育,

想成为一个平常的人恐怕都不能够吧?全文译文 就事而论,说明有天才者仍须勤学、没有天才者更必须勤学。

层意第三段

金溪平民方仲永,世代以种田为业。仲永长到五岁,不曾认识笔、墨、纸、砚,(有一天)忽然放声哭着要这些东西。父亲对此感到惊异,从邻近人家借来给他,(仲永)当即写了四句诗,并且题上自己的名字。这首诗以赡养父母、团结同宗族的人为内容,传送给全乡的秀才观赏。从此,指定物品让他作诗,(他能)立即写好,诗的文采和道理都有值得看的地方。同县的人对他感到惊奇,渐渐地请他的父亲去做客,有的人还花钱求仲永题诗。他的父亲认为这样有利可图,每天拉着仲永四处拜访同县的人,不让(他)学习。

我听到这件事很久了。明道年间,我随先父回到家乡,在舅舅家里见到他,(他已经)十二三岁了。让(他)作诗,(写出来的诗已经)不能与从前的名声相称。又过了七年,(我)从扬州回来,再次到舅舅家,问起方仲永的情况,回答说:“(他已经)才能完全消失,成为普通人了。”

王先生说:仲永的通晓、领悟能力是天赋的。他的天资比一般有才能的人高得多。他最终成为一个平凡的人,是因为他没有受到后天的教育。像他那样天生聪明,如此有才智的人,没有受到后天的教育,尚且要成为平凡的人;那么,现在那些不是天生聪明,本来就平凡的人,又不接受后天的教育,想成为一个平常的人恐怕都不能够吧?

课文译文 伤 仲 永<第二课时>

一、下列句中停顿有误的一项是: ( )

考查要点:掌握停顿,理解句意。

A、借旁近 / 与之,即 / 书诗四句,并 / 自为其名。

B、其诗以养父母、收族 / 为意

C、父 / 利其然也

D、余闻之也 / 久。

B朗读全文,注意停顿/课文字词二、掌握下列加点字的含义:

父异焉 : 书诗 :

立就 : 奇之 :

宾客其父: 或以钱币:

代词,这件事 写

完成 认为…奇怪

以宾客之礼相待 有的人 利其然 : 环谒 :

泯然 : 受于天:

固众人: 伤仲永 :

认为…有利 拜访

完全 承受

本来 哀伤,哀怜

三.从课文句中找出词类活用的词语。

①邑人奇之:

②宾客其父:

③ 利其然:

④ 伤仲永:

词类活用

以……为奇,把……当作宾客,以……为利,哀伤,感伤,形容词作动词。

名词作动词。

名词作动词。

形容词作动词。

一、仔细阅读课文,回答下列问题。

解读参考:熟悉课文,理清脉络,把握观点。

1、方仲永的变化经历了哪几个阶段?

■ 第一阶段:

“仲永生五年……其文理皆有可观者。”

——方仲永幼年时天资过人,具有作诗才能;

■ 第二阶段:

“十二三矣,令作诗,不能称前时之闻。”

——十二三岁时的方仲永才能衰退,大不如前;

■ 第三阶段:

“又七年……泯然众人矣。”

——方仲永又过七年后完全变成一个平庸之人。 研讨与练习伤仲永伤生五年十二三又七年年龄才能指物作诗立就不称前时之闻泯 然 众 人 矣

先天的智慧固然是成才的重要条件,但后天的教育更为重要。请同学们图示方仲永的变化经历一、仔细阅读课文,回答下列问题。

解读参考:熟悉课文,理清脉络,把握观点。

2、方仲永由天资过人变得“泯然众人”,原因是什么? (用课文原文回答)

■因为“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学”

——从方仲永个人情况来说。

■因为“卒之为众人,则其受于人者不至”,即没有受到后天正常的教育。

——从普遍道理上来说。

3、最后一段的议论讲了什么道理?

借事说理,以方仲永的实例,说明后天教育对成才的重要性。

练习与研讨练习与研讨二、假如你是方仲永的父亲,你将怎样对待仲永?你会吸取文中方仲永父亲的哪些教训?

解读参考:熟悉课文,理清脉络,把握观点。

假如方仲永生活在当今时代,其父是一名教师,其母是一名文艺工作者,而仲永自己又表现出了主动学习的愿望,那么他的结局又将怎样?

三、阅读短讯《急功近利“痛伤仲永” 育儿别做“天才梦”》 ,说说文中列举了哪些“伤仲永”的故事 ,作者提出了什么观点。

阅读短评《<伤仲永>今昔谈》 ,作者认为“不能读懂读通《伤仲永》的体坛美少女,会人为自造‘伤仲永’的悲剧”,谈谈你的看法。

阅读短讯《迷途“神童”重返人间正道》 ,说说 “神童”张满意与方仲永命运有何异同。

?

四、请同学们对课文内容和写法提出质疑。

五、作业:

1、以“由方仲永所想到的”为题,作即席发言,自己确定发言的角度和观点。 (写成二百字的短文)

确立观察角度 (方仲永、方父、邑人)

从材料中提炼观点

要求:中心明确,层次清楚,语言简练。

练习与研讨

忽啼求之:( )

借旁近与之: ( )

传一乡秀才观之( )

1)之 余闻之也久: ( )

不能称前时之闻: ( )

卒之为众人: ( )

受之天也: ( )

环谒于邑人:( )

2)于 于舅家见之:( )

贤于材人远矣:( )

受于人者不至:( )

它,指书具

他,指仲永

代“仲永写的诗”

代“仲永很有才这件事”

的,助词

调节音节,无意义

调节音节,无意义

到,介词

在,介词

比,介词

从,介词一词多义五、作业:

2、总结归纳 解释下列红色体字的词义: 一词多义五、作业:

2、总结归纳 解释下列红色体字的词义:3)其其诗以养父母……( )

其文理皆有可观者( )

父利其然也( )

其受之天也( )

如此其贤也( )

彼其受之天也( )他的,指方仲永的

代方仲永写的诗

这样

他

他的

他 重读《伤仲永》

我一直后悔,中学读书的时候,不喜欢古文,结果古文基础没打好,以致影响我后来工作的质量。鉴于自身的教训,儿子上学后,我反复告诫他,要好好读古文,这是几千年中国文化浩瀚海洋中挑选出来的精髓。结果,儿子和我一样,只是应付,凡老师要求背诵的,像念经一样摇头晃脑读几遍了事,他成天忙于做数学题目,英语卷子。奇怪的是,到大学里,他时时流露出对那些背诵过的古文的怀恋,偶尔冒出几句,都是彼时彼刻心情恰到好处的表达。他的同学甚至觉得理科学生也应修唐诗宋词课,以补中学阶段的不足。更奇怪的是,如今,儿子刚做了两个月海外游子,竟然痴痴地想念古文。他让我找出他的全部初中和高中语文课本,要我每过几天在电子邮件中打一篇寄给他。他和另一个同年龄的北方男孩,在异国他乡翘首盼望我的电子邮件,只要一收到,几分钟之内就将那篇古文全部背出。温故而知新呵,他们感到非常亲切!人真的很奇怪,拥有的时候不懂珍惜,一旦失去,才知道可贵。

相关链接 有了这任务,我在语文书中,重读了王安石的《伤仲永》,竟有一种久违的感觉,一阵触及时弊的心动。王安石写了一个叫方仲永的天才少年,五岁时能“指物作诗立就”,而且“文理皆有可观者”,惊动了县里乡外,渐渐地有人请他们父子作客,还用钱币索要仲永的诗句。于是“其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。”他父亲每天拉着他四处拜访,“不使学”。王安石早就听说此事,在仲永十二、三岁时,回乡见到他,让他作诗,但是,仲永的诗却不如从前。又过了七年,也就是仲永20岁左右,王安石再次回乡,问起他的情况,回答说“泯然众人矣。”就是说,才华没了,毫无特色了,和众人一样!王安石写下这篇文章,表示对仲永这个天才少年“泯然”的伤感。重读《伤仲永》相关链接 天才何以会消失?王安石没有说明原因,只是表达了真切的惋惜之情。他描述少年天才方仲永极盛时期的情形,让读者自己得出结论。仲永一出名,就忙于应酬、赚钱,“父利其然也,日扳仲永谒于邑人,不使学。”一个人天赋再高,出了名,不再努力学习,总有枯竭的一天,天才当然不能持久。但是,为什么仲永不再努力学习?这样一个不可多得的天才陨落的责任究竟在谁身上?是仲永自己?是仲永家人?是县里那些请客吃饭用钱币索取诗句捧他仰慕他的人?我不得而知。从前学过的哲学说,外因是变化的条件,内因是变化的根据,可有时看看身边发生的事,内因敌不过外因也是有的。幸好仲永生在没有电子传媒的年代,从五岁开始,能够维持十多年,很不容易。要是活在现代,那就糟了,恐怕昙花一现,不会太多时日。如今的传媒,厉害得可以。要捧杀一个人或贬损一个人简直由不得天才本人调动“内因”加以抵制。名利是个好东西,借助传媒,就插上了翅膀,不要说闻名一个县,而是闻名全国,一夜之间,沸沸扬扬。出名神速,若不自律,不加紧学习,陨落也就快捷。

王安石全文总共只有一百五十八个字,而我,却写了千把字,很是惭愧。说来说去,只是为了珍惜我们有些很可爱的小天才,大家都要爱护,不要出现新的《伤某某》。

重读《伤仲永》相关链接再 见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记