高二历史岳麓版必修三课件 第4课 宋明理学(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 高二历史岳麓版必修三课件 第4课 宋明理学(共43张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 761.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-25 11:33:45 | ||

图片预览

文档简介

课件43张PPT。【课标要求】

列举宋明理学的代表人物,说明宋明时期儒学的发展。 程颢 程颐 朱熹 陆九渊 王阳明第4课 宋明理学

---探理学之源 走理学之路 寻理学之果探理学之源一、兴起背景:一、为什么会兴起理学? 材料一:唐朝杜牧的《江南春》:“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”南朝梁武帝,三次舍身入寺院为僧。

材料二:素怀“隐逸”之志的葛洪,曾在东晋供职近14年之久,在其屡次入仕失败后,才开始著述修道。南朝道教著名人物陶弘景也是在官场不得意的情况下入道的。东晋时道教日盛,不仅有皇帝、大臣信奉,下层民众中也拥有众多的信徒。

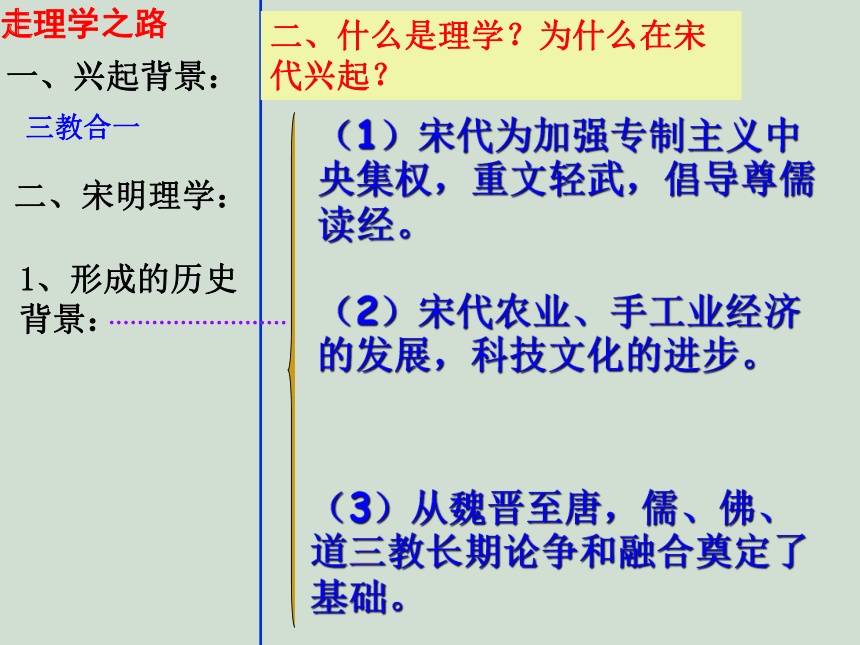

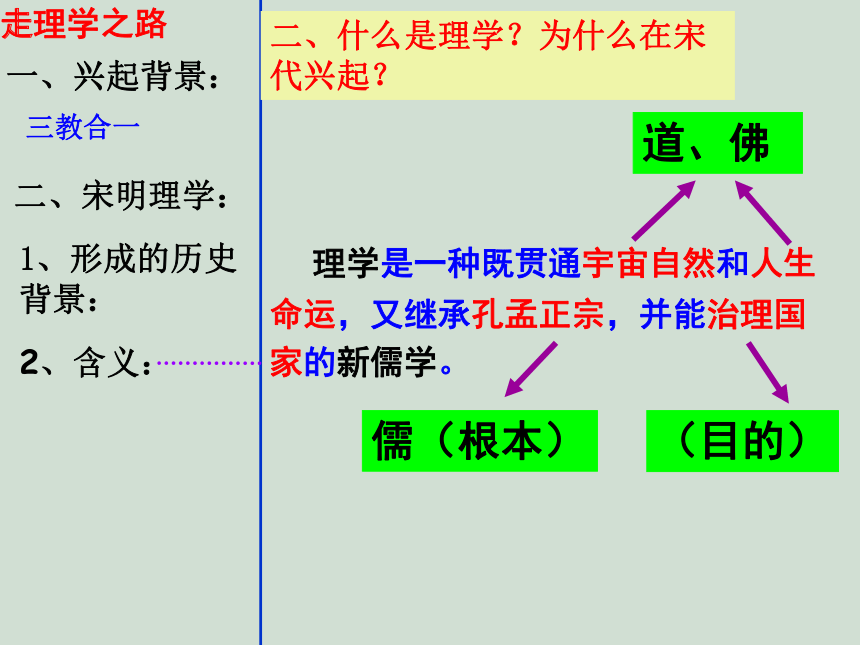

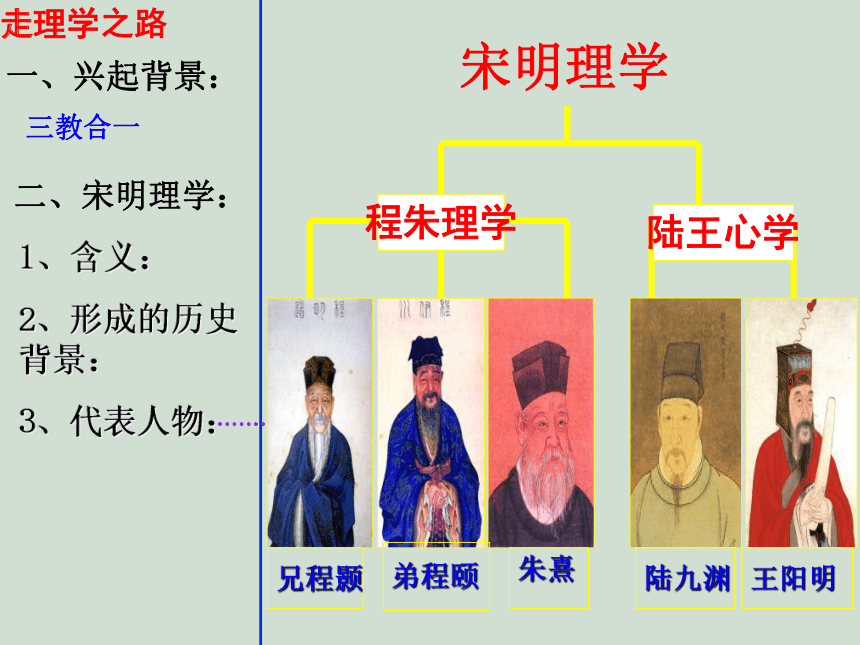

请问:材料反映了魏晋时期什么现象?1、魏晋南北朝:佛教和道教迅速传播,儒学的发展逐渐出现危机。探理学之源一、兴起背景:一、为什么会兴起理学?2、隋朝:儒学家提出“三教合归儒”的主张,又称“三教合一”。1、魏晋南北朝:佛教和道教迅速传播,儒学的发展逐渐出现危机。探理学之源一、兴起背景:一、为什么会兴起理学?2、隋朝:儒学家提出“三教合归儒”的主张,又称“三教合一”。1、魏晋南北朝:佛教和道教迅速传播,儒学的发展逐渐出现危机。3、唐朝:统治者奉行三教并行的政策,佛道的发展使儒学正统地位面临严重挑战。走理学之路一、兴起背景:二、什么是理学?为什么在宋代兴起?三教合一二、宋明理学:1、形成的历史背景:(1)宋代为加强专制主义中央集权,重文轻武,倡导尊儒读经。(2)宋代农业、手工业经济的发展,科技文化的进步。(3)从魏晋至唐,儒、佛、道三教长期论争和融合奠定了基础。走理学之路一、兴起背景:二、什么是理学?为什么在宋代兴起?三教合一二、宋明理学:2、含义: 理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。道、佛儒(根本)(目的)1、形成的历史背景:走理学之路一、兴起背景:三教合一二、宋明理学:1、含义:2、形成的历史背景:3、代表人物:宋明理学材料一:宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地。

材料二:其(理)张之为三纲,其纪之为五常。

材料三:诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。程朱理学 阅读下列材料,归纳程朱理学的主要内容:请概括:理学认为世界的本原是什么? 理学还涵盖了哪些领域?理学的宇宙观

“理”是世界的本原

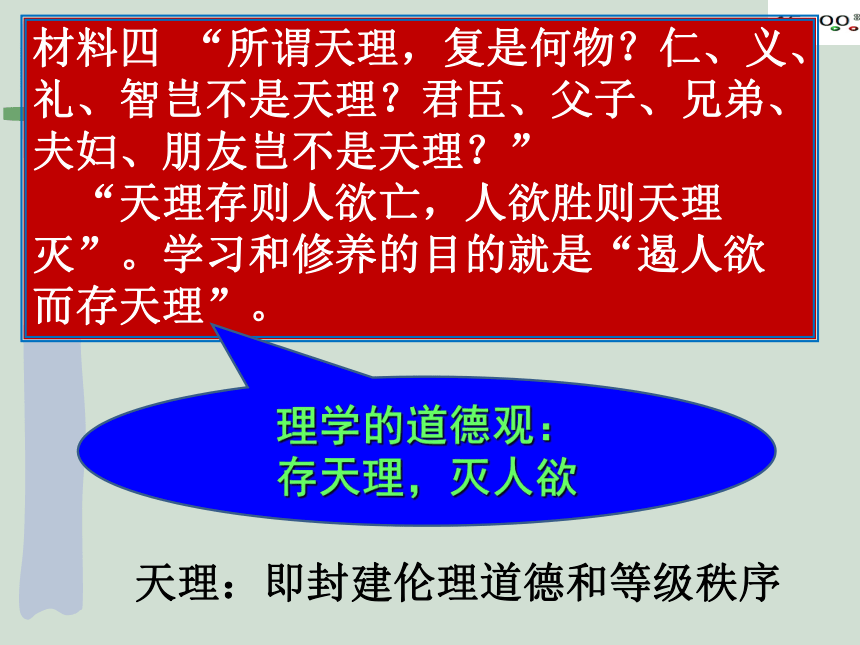

其实质是客观唯心主义,即认为世界统一于人的意识之外的精神存在物如绝对精神、上帝的意志。材料四 “所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理?”

“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”。学习和修养的目的就是“遏人欲而存天理”。理学的道德观:

存天理,灭人欲天理:即封建伦理道德和等级秩序材料五:

今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。

一事不穷,则阙了一事道理;

一物不格,则阙了一物道理。 理学的方法论 ———格物致知。怎么才能通达“理”? 观书有感

南宋·朱熹

半亩方塘一鉴开,

天光云影共徘徊。

问渠哪得清如许,

为有源头活水来。

二程(北宋)观点天理是万物本原,先理后物把天理和伦理道德直接联系起来“格物致知”把握“理”朱熹(南宋)观点理之源在于天理天理就是三纲五常,存天理灭人欲“格物致知”明道德之善程朱理学的观点世界观(核心):天理是万物本原,先理后物

道德观:理在社会上表现为儒家道德规范

方法论:格物致知(客观唯心主义)(道教)(佛教)(儒家)存天理灭人欲程朱理学 适应了统治阶级的需要,维护了封建专制统治;南宋以后成为官方哲学。

《四书章句集注》成为教科书。

学术思想流传海外。

用三纲五常维系封建专制制度,压抑、扼杀人们的自然欲求。

影响:程朱理学 ★南宋思想家陆九渊是心学的开创者

★心学的出现,标志着重建儒家信仰的理论任务已经完成

★王守仁,世称阳明先生。他建立了系统的心学理论,是心学的集大成者 陆王心学——寻找内心的理阅读材料,探讨心学思想材料一 孩提知爱长知钦,古圣相传只此心(陆九渊)

材料三 王守仁同朋友在郊外观赏风景时,朋友指着山中开花的树木问:“你说天下无心外之物,山中树上的花自开自落,同我心有何相关?”王守仁回答:“你不来看此花时,此花与你的心同归于寂;你来看此花时,此花颜色一时明白过来,就说明此花不在你的心外。”主观唯心主义,即认为世界的本源在人的意识,它具体体现为人的感觉、精神、意志等 心是天地万物的渊源,理在心中。材料二 陆九渊说: “宇宙便是吾心,吾心便是世界”陆王心学——寻找内心的理小故事 人人可为圣贤:有一个叫杨茂的聋哑人听王守仁讲,人人都可以成为圣贤,就以写字问王守仁。王问:“你嘴巴不能说话,耳朵也听不到声音,那你的心能分得清是非吗?”杨答:分得清是非。王说:“只要你心中分得清是非,存在天理,你就是个聋哑型的圣贤啊。”这体现了“心即理”的思想。材料四 穷理不必向外探求,反省内心就可得到天理

材料五 夫人者,天地之心,天地万物,本吾一体者也。……是非之心,不虑而知,不学而能,所谓良知也。

材料六 知之真切笃实处,即是行;行之明觉精察处,即是知。知行功夫,本不可离。

心学的方法论--------如何把握 “理”?不靠“格物”:而靠内心的“自省”,致良知,知行合一。──王守仁《王文成公全书》──王守仁《王文成公全书》小故事 致良知的故事:王守仁的门人,夜间在房内捉得一贼。他对贼讲了一番良知的道理,贼大笑,问他:“请告诉我,我的良知在哪里?”当时是大热天,他叫贼脱光了上身的衣服,又说:“还太热了,为什么不把裤子也脱掉?”贼犹豫了,说:“这,好像不太好吧。”他向贼大喝:“这就是你的良知!”陆

王

心

学陆

九

渊①心是万物本原(“心即理也”)②求“理”的方法 -----内心反省反对“格物致知” 王守仁

(阳明心学)

(明代)② 思想核心:“致良知”③“知行合一”强调自我主动,

鼓励奋发立志良知即本心、即理,乃天生,不必外求①“心外无物”“心外无理”依据教材归纳陆王心学的主张陆王心学——寻找内心的理理;仁、礼;高调的道德主义以儒家的纲常伦理来约束社会,维护专制统治,遏制人的自然欲求扼杀人们的欲求,有助于专制统治,对塑造中华民族严格的道德性起积极作用.比较程朱理学与陆王心学程朱理学与陆王心学的异同课堂小结走理学之路一、兴起背景:三教合一二、宋明理学:1、含义:2、形成的历史背景:3、代表人物:4、程朱理学:5、陆王心学:(1)陆九渊心学:(2)王阳明心学:学以致用:商场着火了--程朱理学代表陆王心学代表反复观察火情,寻找逃生方法 闭目静坐,想象着火会自生自灭,千万不能乱了方寸。 寻理学之果一、兴起背景:二、宋明理学:三、影响:问题探究:结合材料和所学知识,我们应该怎样对待宋明理学? “先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。

——范仲淹

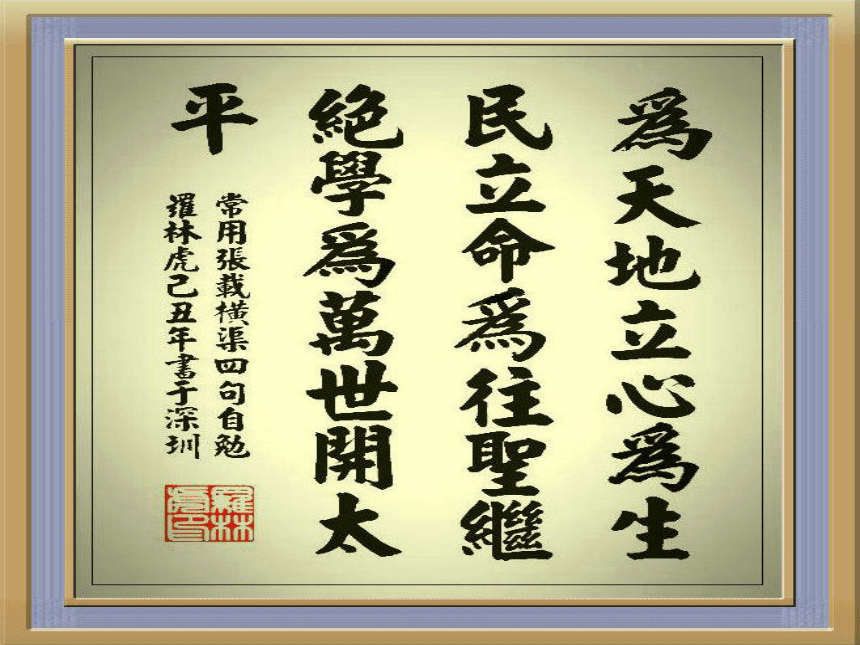

“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”

----张载

“天下兴亡,匹夫有责”。

——顾炎武寻理学之果一、兴起背景:二、宋明理学:三、影响:问题探究:结合材料和所学知识,我们应该怎样对待宋明理学? 人生自古谁无死,

留取丹心照汗青。

——宋·文天祥粉身碎骨浑不怕,

要留清白在人间。

——明·于谦苟利国家生死以,

岂因祸福避趋之。

——清·林则徐寻理学之果一、兴起背景:二、宋明理学:三、影响:问题探究:结合材料和所学知识,我们应该怎样对待宋明理学? 名校校训

清华大学:自强不息 厚德载物 南开大学:允公允能 日新月异

四川大学:精韧不怠 日近有功

南京大学:诚朴雄伟 励学敦行

山东大学:气有浩然 学无止境 寻理学之果一、兴起背景:二、宋明理学:三、影响:问题探究:结合材料和所学知识,我们应该怎样对待宋明理学? 郭巨,晋代人,对母极孝。后家境逐渐贫困,妻子生一男孩,郭巨担心养这个孩子会影响供养母亲,遂和妻子商议:不如埋掉儿子,节省些粮食供养母亲。挖坑时,在地下忽见一坛黄金,夫妻得到黄金,回家孝敬母亲,并得以兼养孩子。 自己打消了当孝子的念头,而且也害怕父亲做孝子特别是家境日衰、祖母又健在的情况下,若父亲真当了孝子,那么该埋的就是他了。

——鲁迅《旧事重提》寻理学之果一、兴起背景:二、宋明理学:三、影响:问题探究:结合材料和所学知识,我们应该怎样对待宋明理学? 翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人” 。 重男轻女;轻视个体自由贞节牌坊的背后都是血泪 寻理学之果一、兴起背景:二、宋明理学:三、影响:问题探究:结合材料和所学知识,我们应该怎样对待宋明理学? 重男轻女 三从四德

“三从” 在家从父、出嫁从夫、夫死从子

“四德” 妇德、妇言、妇容、妇功寻理学之果一、兴起背景:二、宋明理学:三、影响:问题探究:结合材料和所学知识,我们应该怎样对待宋明理学? 重礼轻法“酷吏以法杀人,后儒以理杀人。”

“人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之?”

——戴震 (清) 寻理学之果一、兴起背景:二、宋明理学:三、影响:1、积极: 塑造中华民族的优秀品格 ①和谐意识:强调人与自然、与家庭、 与国家的和谐的意识;②忧患意识:鼓舞历代仁人志士胸怀天下,奋发进取,为理想不懈追求;③崇尚道德:重义轻利,强调自我约束,可以促进文明的进步;④实践意识:强调身体力行,强调自主自强的精神,对中国文化起了推动和促进作用。2、消极:维护封建专制统治,压抑、扼杀人性①尊卑等级观念;②重男轻女的观念;③轻视自然科学的观念;④轻视个体自由的观念;⑤重礼轻法的观念等。对宋明理学应采取的态度:

批判、继承、改造;去粗存精,去伪存真。三、宋明理学的影响 今天,在一个多元文化碰撞的时刻,宋明理学伴随在我们身边。审视宋明理学,我们看到了封建礼教对人性的压抑,但我们也看到了无数因追求气节品德而变得挺拔高大的灵魂。面对理学,我们应该去蔑视,去跪拜,还是去取舍,去扬弃,这应该是一个摆在我们每个人成长面前的终身命题,这也是一个摆在我们民族发展面前的永久命题……

1.魏晋南北朝时期,佛、道迅速传播,儒学的发展出现危机,主要社会原因是( )

A.儒学从此走向没落 B.社会动荡不安

C.统治者提倡三教合一 D.佛道学说的扩张性

【答案】 B

【解析】 魏晋南北朝时期社会分裂,政局动荡,人民流离失所,佛道迅速传播。

拓展训练 2.某思想家强调孝、悌、慈等伦理道德均源于人之自然本性,这位思想家是( )

A.孔子 B.董仲舒

C.朱熹 D.王阳明

【答案】 D

【解析】 此题考查我国古代著名思想家的思想主张。王阳明主张“良知”是心之本体,是人人生而俱来的、先验的、普遍的“知”,这种“知”是不待虑而知,不待学而能的本然,故判断为王阳明。拓展训练 3.(2014·威海)“人之一心,天理存,则人欲亡;人欲胜,则天理灭。未有天理人欲夹杂者。……”提出这一主张的中国古代思想家是( )

A.董仲舒 B.程颢 C.朱熹 D.王阳明

【答案】 C

【解析】 本题考查学生从材料中获取历史信息的能力和准确记忆历史基础知识的能力。材料中的关键信息是“天理存,人欲亡”,这与宋代理学大师朱熹“存天理,灭人欲”的观点一致。所以答案选C。拓展训练 4.下列对宋明理学的叙述,不正确的是

A.注重人的自然欲求,张扬个性

B.凸显人性尊严,有利于塑造中华民族性格

C.注重气节、品德

D.强调人的社会责任感拓展训练 A 5.如果有人向陆九渊请教为学的方法和态度,

他应该会回答下列哪一叙述?

A.学问要求是尚实,方有助于国计民生

B.学习先圣先贤的经验和心得

C.要注重人内心的涵养工夫

D.要勤于读书研究,努力用功拓展训练 C1.(2010·广东文综·T15·4分)“人人自有定盘针,万化根源总在心。却笑从前颠倒见,枝枝叶叶外头寻。”这首诗反映了

A.孟子的“仁政”

B.董仲舒的“独尊儒术”

C.王阳明的“心学”

D.顾炎武的“经世致用”直击高考C2.(2014·新课标Ⅰ·26)人性是先秦以来一直讨论的问题。基于对人性的新认识,宋明理学家主张“存天理,灭人欲”,他们认为人性( )

A.本质是善 B.本质为恶

C.非善非恶 D.本善习远D3. (2013·广东·14)有位古代思想家认为:通过读书等外在手段来明理自然是好,但“不识一个字,亦须还我堂堂地做个人”,重要的是先确立仁义这一根本。这位思想家可能是( )

A.孔子 B.董仲舒

C.朱熹 D.陆九渊

D材料一 据记载:唐代大诗人李白曾隐居深山一心炼丹;号称“诗佛”的王维亦官亦隐;白居易既学炼丹又虔诚礼佛,柳宗元、刘禹锡还公开宣扬自己“援佛入儒”的思想历程。

材料二 宋代高僧智园曾经说:“尝谓三教之大,其不可遗也。行正常,正三纲,得人伦之大体,儒有焉;绝圣弃智,守雌保弱,道有焉;自因克果,反妄归真,俾千变万态,复乎心性,释有焉。” 上述材料反映了唐宋时期我国思想文化发展呈现出怎样的历史趋势?对儒学的发展产生了怎样的影响?

三教合一的历史趋势。儒学独尊地位受佛道的冲击,但

同时儒学又吸收佛、道精华,使儒学更为理论化和思辨

化,为儒学的新发展奠定基础,从而重新确立儒学统治

地位。 材料一 王阳明同朋友在郊外观赏风景时,朋友指着山中开花的树木问:“你说天下无心外之物,山中树上的花自开自落,同我心有何相关?”王阳明回答:“你不来看此花时,此花与你的心同归于寂;你来看此花时,此花颜色一时明白过来,就说明此花不在你的心外。”

材料二 王阳明曾经多次参与镇压农民起义和平定地方叛乱,由此他认识到“破山中贼易,破心中贼难” 。

①材料一中王阳明对“花”与“人心”关系的解释,反映了他的什么观点?你认为他的解释合理吗?

②材料二中“破山中贼易,破心中贼难”的意思是什么?王阳明是怎样解决这一问题的?主观唯心主义。不合理。镇压农民起义容易,去掉人心中的私欲很难。

克服私欲,回复良知就能成为圣贤。

列举宋明理学的代表人物,说明宋明时期儒学的发展。 程颢 程颐 朱熹 陆九渊 王阳明第4课 宋明理学

---探理学之源 走理学之路 寻理学之果探理学之源一、兴起背景:一、为什么会兴起理学? 材料一:唐朝杜牧的《江南春》:“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”南朝梁武帝,三次舍身入寺院为僧。

材料二:素怀“隐逸”之志的葛洪,曾在东晋供职近14年之久,在其屡次入仕失败后,才开始著述修道。南朝道教著名人物陶弘景也是在官场不得意的情况下入道的。东晋时道教日盛,不仅有皇帝、大臣信奉,下层民众中也拥有众多的信徒。

请问:材料反映了魏晋时期什么现象?1、魏晋南北朝:佛教和道教迅速传播,儒学的发展逐渐出现危机。探理学之源一、兴起背景:一、为什么会兴起理学?2、隋朝:儒学家提出“三教合归儒”的主张,又称“三教合一”。1、魏晋南北朝:佛教和道教迅速传播,儒学的发展逐渐出现危机。探理学之源一、兴起背景:一、为什么会兴起理学?2、隋朝:儒学家提出“三教合归儒”的主张,又称“三教合一”。1、魏晋南北朝:佛教和道教迅速传播,儒学的发展逐渐出现危机。3、唐朝:统治者奉行三教并行的政策,佛道的发展使儒学正统地位面临严重挑战。走理学之路一、兴起背景:二、什么是理学?为什么在宋代兴起?三教合一二、宋明理学:1、形成的历史背景:(1)宋代为加强专制主义中央集权,重文轻武,倡导尊儒读经。(2)宋代农业、手工业经济的发展,科技文化的进步。(3)从魏晋至唐,儒、佛、道三教长期论争和融合奠定了基础。走理学之路一、兴起背景:二、什么是理学?为什么在宋代兴起?三教合一二、宋明理学:2、含义: 理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。道、佛儒(根本)(目的)1、形成的历史背景:走理学之路一、兴起背景:三教合一二、宋明理学:1、含义:2、形成的历史背景:3、代表人物:宋明理学材料一:宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地。

材料二:其(理)张之为三纲,其纪之为五常。

材料三:诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。程朱理学 阅读下列材料,归纳程朱理学的主要内容:请概括:理学认为世界的本原是什么? 理学还涵盖了哪些领域?理学的宇宙观

“理”是世界的本原

其实质是客观唯心主义,即认为世界统一于人的意识之外的精神存在物如绝对精神、上帝的意志。材料四 “所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理?”

“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”。学习和修养的目的就是“遏人欲而存天理”。理学的道德观:

存天理,灭人欲天理:即封建伦理道德和等级秩序材料五:

今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。

一事不穷,则阙了一事道理;

一物不格,则阙了一物道理。 理学的方法论 ———格物致知。怎么才能通达“理”? 观书有感

南宋·朱熹

半亩方塘一鉴开,

天光云影共徘徊。

问渠哪得清如许,

为有源头活水来。

二程(北宋)观点天理是万物本原,先理后物把天理和伦理道德直接联系起来“格物致知”把握“理”朱熹(南宋)观点理之源在于天理天理就是三纲五常,存天理灭人欲“格物致知”明道德之善程朱理学的观点世界观(核心):天理是万物本原,先理后物

道德观:理在社会上表现为儒家道德规范

方法论:格物致知(客观唯心主义)(道教)(佛教)(儒家)存天理灭人欲程朱理学 适应了统治阶级的需要,维护了封建专制统治;南宋以后成为官方哲学。

《四书章句集注》成为教科书。

学术思想流传海外。

用三纲五常维系封建专制制度,压抑、扼杀人们的自然欲求。

影响:程朱理学 ★南宋思想家陆九渊是心学的开创者

★心学的出现,标志着重建儒家信仰的理论任务已经完成

★王守仁,世称阳明先生。他建立了系统的心学理论,是心学的集大成者 陆王心学——寻找内心的理阅读材料,探讨心学思想材料一 孩提知爱长知钦,古圣相传只此心(陆九渊)

材料三 王守仁同朋友在郊外观赏风景时,朋友指着山中开花的树木问:“你说天下无心外之物,山中树上的花自开自落,同我心有何相关?”王守仁回答:“你不来看此花时,此花与你的心同归于寂;你来看此花时,此花颜色一时明白过来,就说明此花不在你的心外。”主观唯心主义,即认为世界的本源在人的意识,它具体体现为人的感觉、精神、意志等 心是天地万物的渊源,理在心中。材料二 陆九渊说: “宇宙便是吾心,吾心便是世界”陆王心学——寻找内心的理小故事 人人可为圣贤:有一个叫杨茂的聋哑人听王守仁讲,人人都可以成为圣贤,就以写字问王守仁。王问:“你嘴巴不能说话,耳朵也听不到声音,那你的心能分得清是非吗?”杨答:分得清是非。王说:“只要你心中分得清是非,存在天理,你就是个聋哑型的圣贤啊。”这体现了“心即理”的思想。材料四 穷理不必向外探求,反省内心就可得到天理

材料五 夫人者,天地之心,天地万物,本吾一体者也。……是非之心,不虑而知,不学而能,所谓良知也。

材料六 知之真切笃实处,即是行;行之明觉精察处,即是知。知行功夫,本不可离。

心学的方法论--------如何把握 “理”?不靠“格物”:而靠内心的“自省”,致良知,知行合一。──王守仁《王文成公全书》──王守仁《王文成公全书》小故事 致良知的故事:王守仁的门人,夜间在房内捉得一贼。他对贼讲了一番良知的道理,贼大笑,问他:“请告诉我,我的良知在哪里?”当时是大热天,他叫贼脱光了上身的衣服,又说:“还太热了,为什么不把裤子也脱掉?”贼犹豫了,说:“这,好像不太好吧。”他向贼大喝:“这就是你的良知!”陆

王

心

学陆

九

渊①心是万物本原(“心即理也”)②求“理”的方法 -----内心反省反对“格物致知” 王守仁

(阳明心学)

(明代)② 思想核心:“致良知”③“知行合一”强调自我主动,

鼓励奋发立志良知即本心、即理,乃天生,不必外求①“心外无物”“心外无理”依据教材归纳陆王心学的主张陆王心学——寻找内心的理理;仁、礼;高调的道德主义以儒家的纲常伦理来约束社会,维护专制统治,遏制人的自然欲求扼杀人们的欲求,有助于专制统治,对塑造中华民族严格的道德性起积极作用.比较程朱理学与陆王心学程朱理学与陆王心学的异同课堂小结走理学之路一、兴起背景:三教合一二、宋明理学:1、含义:2、形成的历史背景:3、代表人物:4、程朱理学:5、陆王心学:(1)陆九渊心学:(2)王阳明心学:学以致用:商场着火了--程朱理学代表陆王心学代表反复观察火情,寻找逃生方法 闭目静坐,想象着火会自生自灭,千万不能乱了方寸。 寻理学之果一、兴起背景:二、宋明理学:三、影响:问题探究:结合材料和所学知识,我们应该怎样对待宋明理学? “先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。

——范仲淹

“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”

----张载

“天下兴亡,匹夫有责”。

——顾炎武寻理学之果一、兴起背景:二、宋明理学:三、影响:问题探究:结合材料和所学知识,我们应该怎样对待宋明理学? 人生自古谁无死,

留取丹心照汗青。

——宋·文天祥粉身碎骨浑不怕,

要留清白在人间。

——明·于谦苟利国家生死以,

岂因祸福避趋之。

——清·林则徐寻理学之果一、兴起背景:二、宋明理学:三、影响:问题探究:结合材料和所学知识,我们应该怎样对待宋明理学? 名校校训

清华大学:自强不息 厚德载物 南开大学:允公允能 日新月异

四川大学:精韧不怠 日近有功

南京大学:诚朴雄伟 励学敦行

山东大学:气有浩然 学无止境 寻理学之果一、兴起背景:二、宋明理学:三、影响:问题探究:结合材料和所学知识,我们应该怎样对待宋明理学? 郭巨,晋代人,对母极孝。后家境逐渐贫困,妻子生一男孩,郭巨担心养这个孩子会影响供养母亲,遂和妻子商议:不如埋掉儿子,节省些粮食供养母亲。挖坑时,在地下忽见一坛黄金,夫妻得到黄金,回家孝敬母亲,并得以兼养孩子。 自己打消了当孝子的念头,而且也害怕父亲做孝子特别是家境日衰、祖母又健在的情况下,若父亲真当了孝子,那么该埋的就是他了。

——鲁迅《旧事重提》寻理学之果一、兴起背景:二、宋明理学:三、影响:问题探究:结合材料和所学知识,我们应该怎样对待宋明理学? 翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人” 。 重男轻女;轻视个体自由贞节牌坊的背后都是血泪 寻理学之果一、兴起背景:二、宋明理学:三、影响:问题探究:结合材料和所学知识,我们应该怎样对待宋明理学? 重男轻女 三从四德

“三从” 在家从父、出嫁从夫、夫死从子

“四德” 妇德、妇言、妇容、妇功寻理学之果一、兴起背景:二、宋明理学:三、影响:问题探究:结合材料和所学知识,我们应该怎样对待宋明理学? 重礼轻法“酷吏以法杀人,后儒以理杀人。”

“人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之?”

——戴震 (清) 寻理学之果一、兴起背景:二、宋明理学:三、影响:1、积极: 塑造中华民族的优秀品格 ①和谐意识:强调人与自然、与家庭、 与国家的和谐的意识;②忧患意识:鼓舞历代仁人志士胸怀天下,奋发进取,为理想不懈追求;③崇尚道德:重义轻利,强调自我约束,可以促进文明的进步;④实践意识:强调身体力行,强调自主自强的精神,对中国文化起了推动和促进作用。2、消极:维护封建专制统治,压抑、扼杀人性①尊卑等级观念;②重男轻女的观念;③轻视自然科学的观念;④轻视个体自由的观念;⑤重礼轻法的观念等。对宋明理学应采取的态度:

批判、继承、改造;去粗存精,去伪存真。三、宋明理学的影响 今天,在一个多元文化碰撞的时刻,宋明理学伴随在我们身边。审视宋明理学,我们看到了封建礼教对人性的压抑,但我们也看到了无数因追求气节品德而变得挺拔高大的灵魂。面对理学,我们应该去蔑视,去跪拜,还是去取舍,去扬弃,这应该是一个摆在我们每个人成长面前的终身命题,这也是一个摆在我们民族发展面前的永久命题……

1.魏晋南北朝时期,佛、道迅速传播,儒学的发展出现危机,主要社会原因是( )

A.儒学从此走向没落 B.社会动荡不安

C.统治者提倡三教合一 D.佛道学说的扩张性

【答案】 B

【解析】 魏晋南北朝时期社会分裂,政局动荡,人民流离失所,佛道迅速传播。

拓展训练 2.某思想家强调孝、悌、慈等伦理道德均源于人之自然本性,这位思想家是( )

A.孔子 B.董仲舒

C.朱熹 D.王阳明

【答案】 D

【解析】 此题考查我国古代著名思想家的思想主张。王阳明主张“良知”是心之本体,是人人生而俱来的、先验的、普遍的“知”,这种“知”是不待虑而知,不待学而能的本然,故判断为王阳明。拓展训练 3.(2014·威海)“人之一心,天理存,则人欲亡;人欲胜,则天理灭。未有天理人欲夹杂者。……”提出这一主张的中国古代思想家是( )

A.董仲舒 B.程颢 C.朱熹 D.王阳明

【答案】 C

【解析】 本题考查学生从材料中获取历史信息的能力和准确记忆历史基础知识的能力。材料中的关键信息是“天理存,人欲亡”,这与宋代理学大师朱熹“存天理,灭人欲”的观点一致。所以答案选C。拓展训练 4.下列对宋明理学的叙述,不正确的是

A.注重人的自然欲求,张扬个性

B.凸显人性尊严,有利于塑造中华民族性格

C.注重气节、品德

D.强调人的社会责任感拓展训练 A 5.如果有人向陆九渊请教为学的方法和态度,

他应该会回答下列哪一叙述?

A.学问要求是尚实,方有助于国计民生

B.学习先圣先贤的经验和心得

C.要注重人内心的涵养工夫

D.要勤于读书研究,努力用功拓展训练 C1.(2010·广东文综·T15·4分)“人人自有定盘针,万化根源总在心。却笑从前颠倒见,枝枝叶叶外头寻。”这首诗反映了

A.孟子的“仁政”

B.董仲舒的“独尊儒术”

C.王阳明的“心学”

D.顾炎武的“经世致用”直击高考C2.(2014·新课标Ⅰ·26)人性是先秦以来一直讨论的问题。基于对人性的新认识,宋明理学家主张“存天理,灭人欲”,他们认为人性( )

A.本质是善 B.本质为恶

C.非善非恶 D.本善习远D3. (2013·广东·14)有位古代思想家认为:通过读书等外在手段来明理自然是好,但“不识一个字,亦须还我堂堂地做个人”,重要的是先确立仁义这一根本。这位思想家可能是( )

A.孔子 B.董仲舒

C.朱熹 D.陆九渊

D材料一 据记载:唐代大诗人李白曾隐居深山一心炼丹;号称“诗佛”的王维亦官亦隐;白居易既学炼丹又虔诚礼佛,柳宗元、刘禹锡还公开宣扬自己“援佛入儒”的思想历程。

材料二 宋代高僧智园曾经说:“尝谓三教之大,其不可遗也。行正常,正三纲,得人伦之大体,儒有焉;绝圣弃智,守雌保弱,道有焉;自因克果,反妄归真,俾千变万态,复乎心性,释有焉。” 上述材料反映了唐宋时期我国思想文化发展呈现出怎样的历史趋势?对儒学的发展产生了怎样的影响?

三教合一的历史趋势。儒学独尊地位受佛道的冲击,但

同时儒学又吸收佛、道精华,使儒学更为理论化和思辨

化,为儒学的新发展奠定基础,从而重新确立儒学统治

地位。 材料一 王阳明同朋友在郊外观赏风景时,朋友指着山中开花的树木问:“你说天下无心外之物,山中树上的花自开自落,同我心有何相关?”王阳明回答:“你不来看此花时,此花与你的心同归于寂;你来看此花时,此花颜色一时明白过来,就说明此花不在你的心外。”

材料二 王阳明曾经多次参与镇压农民起义和平定地方叛乱,由此他认识到“破山中贼易,破心中贼难” 。

①材料一中王阳明对“花”与“人心”关系的解释,反映了他的什么观点?你认为他的解释合理吗?

②材料二中“破山中贼易,破心中贼难”的意思是什么?王阳明是怎样解决这一问题的?主观唯心主义。不合理。镇压农民起义容易,去掉人心中的私欲很难。

克服私欲,回复良知就能成为圣贤。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣