人教新课标高中历史必修一第四单元课件: 第11课 太平天国运动(共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教新课标高中历史必修一第四单元课件: 第11课 太平天国运动(共42张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-25 16:10:23 | ||

图片预览

文档简介

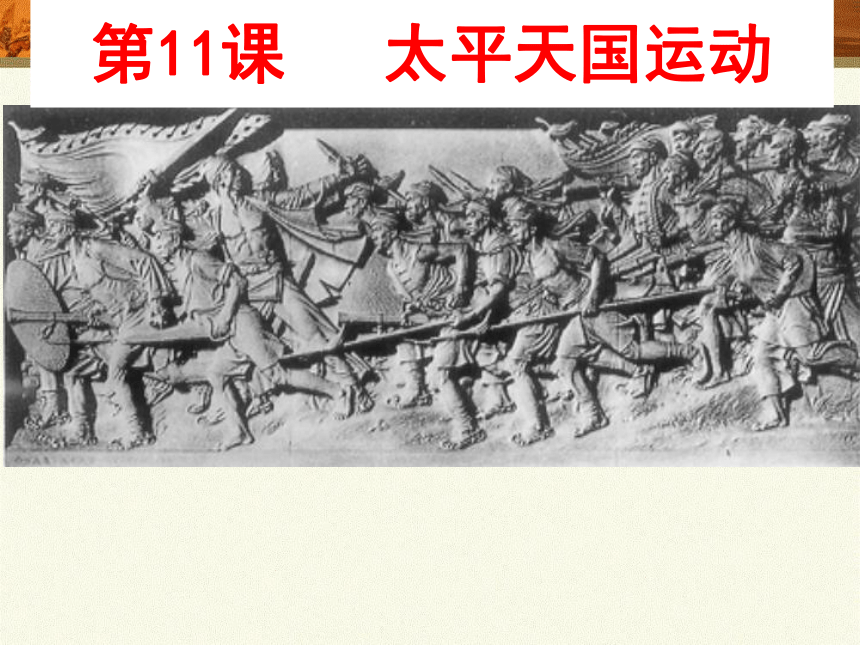

课件42张PPT。第11课 太平天国运动忠王府(苏州博物馆)

苏州市东北街

拙政园西侧文昌阁

浒墅关大运河畔

兴贤桥南侧两块毫不起眼的石碑

一段尘封已久的历史

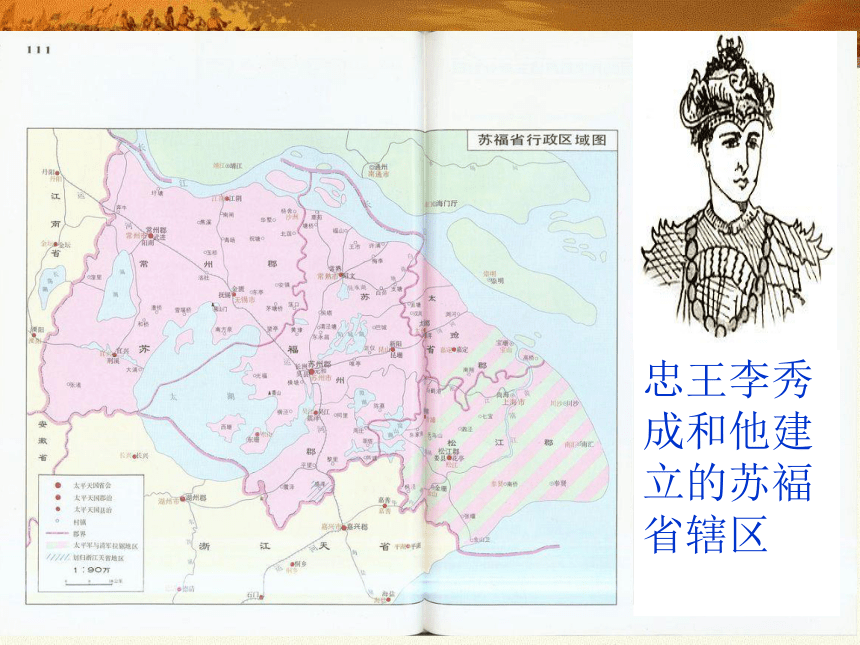

一场波澜壮阔的农民运动忠王李秀成和他建立的苏褔省辖区

太平之梦

太平之策

天国之兴

天国之殇

因何而起?是否实现?“其兴也勃焉,其亡也忽焉”

这是为什么?一、“太平”之梦——太平天国运动的背景

探究主题1:

19世纪中期,中国农

民为何幻想着构建太平盛

世,人间天国?

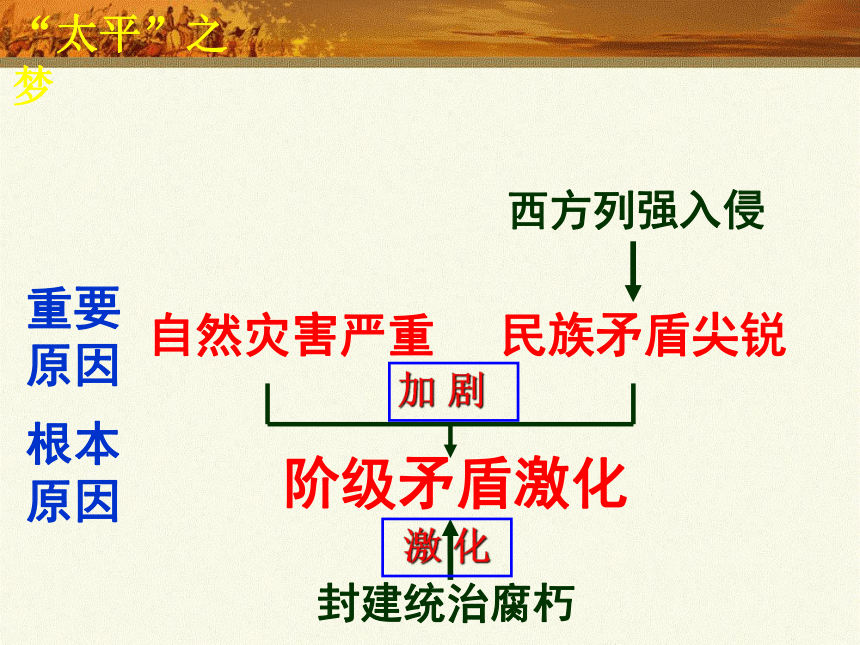

轰鸣的大炮 腐败的统治无情的天灾激 化加 剧请结合教材、图片和提示词重新整理,归纳出太平天国运动爆发的原因“太平”之梦重要原因自然灾害严重根本原因西方列强入侵民族矛盾尖锐阶级矛盾激化封建统治腐朽激 化加 剧“太平”之梦 推动了这次大爆炸(指太平天国运动)的毫无疑问是英国的大炮。“太平”之梦

探究主题2:

作为与清朝相对立的

农民政权,太平天国是如

何建立起来的?试结合教

材与投影材料,列举重要

事件。

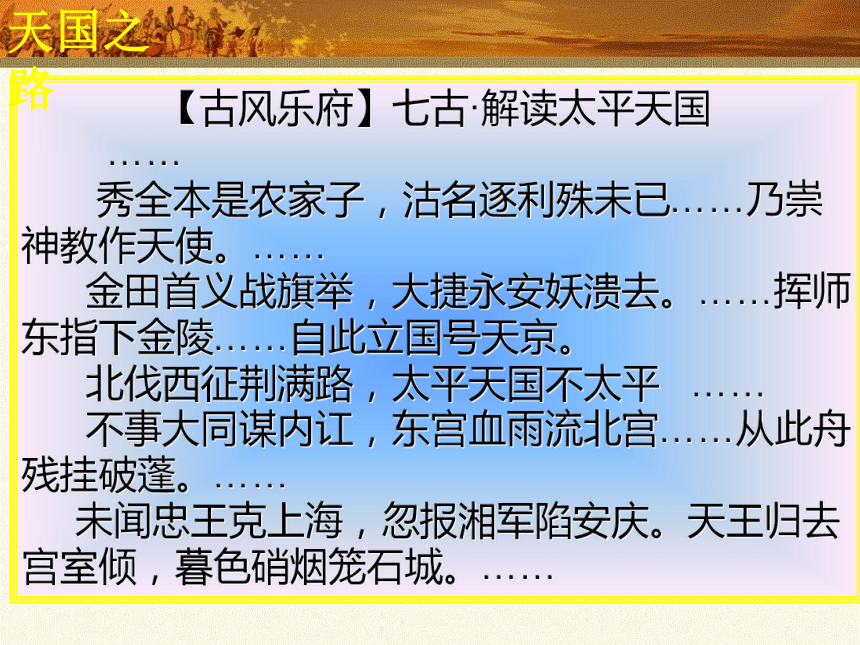

二、天国之路——太平天国运动的背景【古风乐府】七古·解读太平天国

……

秀全本是农家子,沽名逐利殊未已……乃崇神教作天使。……

金田首义战旗举,大捷永安妖溃去。……挥师东指下金陵……自此立国号天京。

北伐西征荆满路,太平天国不太平 ……

不事大同谋内讧,东宫血雨流北宫……从此舟残挂破蓬。……

未闻忠王克上海,忽报湘军陷安庆。天王归去宫室倾,暮色硝烟笼石城。……天国之路快速扫描教材,按照时间的先后顺序找出

1843~1864年太平天国运动的主要事件1843

1851

1853

1856

1864

天国之路

天京武昌天津长沙金田起义 定都天京天京陷落 天京变乱 1851 1853 1856 1864 达到全盛 天京变乱 天京陷落 北伐西征 1843拜上帝教永安建制 北伐西征天国之路太平天国形势发展示意图??????开始:1851,金田起义1853,定都天京;全盛:1856盛衰转变:1856,天京变乱后期防御战失败:1864,天京失陷前后14年盛衰北伐和西征三、“太平”之策——太平天国的治国方案

探究主题3:

太平天国政权建立以

后,先后颁布了两个建国

方案,最终却为何未能实

现建立太平盛世、人间天

国的理想?

问题1:《天朝田亩制度》中对土地和产品分别按照什么原则,怎样分配?其核心是什么?体现了农民的什么理想?

问题2:与《天朝田亩制度》相比,《资政新篇》提出了哪些新主张?其核心是什么?

【问题探究】“太平”之策问题1:《天朝田亩制度》中对土地和产品分别按照什么原则,怎样分配?其核心是什么?体现了农民的什么理想? ①凡天下田,天下人同耕。……凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则多分,人寡则寡分。……此处不足,则迁彼处,彼处不足,则迁此处。……

②人人不受私,物物归上主。……凡收成者,(除留足口粮外)余则归圣库。所有婚娶弥月喜事,俱用圣库。

③ 务使天下共享天父上主皇上帝大福,有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖也。

——摘自《天朝田亩制度》土地分配原则按人口绝对平均分配产品分配原则产品收归国库“四有二无”理想社会“太平”之策问题:2:与《天朝田亩制度》相比,《资政新篇》提出了哪些新主张?其核心是什么? ①所谓‘以法法之’者,……如纲常伦纪、教养大典,则宜立法以为准焉。……

②凡外邦人技艺精巧,邦法宏深,宜先许其通商……许牧司等并教技艺之人入内,教导我民……

③……兴车马之利……兴舟楫之利……兴银行……兴器皿技艺……兴邮亭……兴医院……

——摘自《资政新篇》以法治国与外国通商新式教育发展工商业“太平”之策1853年① 绝对平均分配土地

② 产品收归国库

③“四有二无”的理想社会废除封建土地所有制1859年①以法治国

② 发展工商业

③ 新式教育发展资本主义“太平”之策如果你是当时的农民,你更青睐于哪一方案? 体验与比较“太平”之策A.农民是否愿意接受《天朝田亩制度》的土地分配原则?B.农民是否愿意接受《天朝田亩制度》的产品分配原则?拓展思维 C.绝对平均分配产品的方式在当时的生产力水平下能否行得通?“太平”之策追求的愿望:平等、平均陈胜吴广起义王小波李顺起义王侯将相宁有种乎?吾疾贫富不均等贵贱,均田免粮今为汝等均之“太平”之策A.反映农民强烈愿望 农民斗争思想结晶革命性空想性 B.绝对平均分配产品

脱离生产力实际落后性 C.维护小农经济“太平”之策A、《资政新篇》发展经济的方式农民能接受吗?B、 当时有条件发展资本主义经济吗? 材料一 太平天国的人们对《资政新篇》中由“百万家财者”设立银行,“准富人请人雇工”等,不用说是极为刺眼的。

材料二 19世纪五六十年代,江浙尚未诞生近代民族资本主义工业和资产阶级,占据主导地位的经济形态依旧是自给自足的自然经济。 体验与比较“太平”之策A.农民希望获得土地 B.繁忙的军事斗争缺乏实行的社会条件 C.发展资本主义

向西方学习符合历史进步潮流资产阶级尚未产生“太平”之策废除封建土地制度① 反映农民愿望,农民斗争结晶

②绝对平均分配,脱离社会实际根本无法实施发展资本主义①未反应农民愿望

② 符合历史潮流缺乏实行条件纲领文件不科学“太平”之策四、天国之殇——太平天国的悲剧溯源

探究主题4:

太平天国领导集团何

以乐极悲生,突然反生内

讧,最终葬送大好形势?

指导思想不先进思考:拜上帝教思想来源有哪些?主要目标何在? ①上帝人人当拜 ,普天之下皆兄弟,上帝视之皆赤子。

②天下多男人,尽是兄弟之辈,天下多女子,尽是姊妹之群,何得存此疆彼界之私,何可起尔吞我并之念。

③只有把那些违反上帝之真道的妖魔推翻,才能建立“天下一家,共享太平”的大同社会。西方基督教义农民平均主义儒家大同思想禁止了鸦片,欠缺采用宗教;不建设民国,却建设天国。

——李大钊从平等出发的革命——拜上帝教的教义天王府模型材料一 太平天国颁布了一套“贵贱宜分上下,制度必叛尊卑”的礼制,从天王到普通士兵之间,等级非常森严,君臣上下有了天渊之别,甚至连称号、服饰、仪卫舆马等都有明确的规定,不准逾越。 材料二 洪秀全为管理众多后妃,写下476首“天父诗”:

狗子一条肠,就是真娘娘。若是多鬼计,何能配太阳。

看主单准看到肩,最好道理看胸前;

一个大胆看眼上,怠慢尔王怠慢天! 背弃了平等原则的革命——太平天国的等级秩序小农意识——目光短浅天父杀天兄,

江山打不通,

长毛非正主,

依旧让咸丰。 坚强核心难形成背弃了平等原则的革命——你死我活的“兄弟”内讧 城周围十余里,墙高数丈,内外两重,外曰太阳城,内曰金龙城,殿曰金龙殿,苑曰后林苑,雕琢精巧,金碧辉煌。

──张德坚《贼情汇纂》 东王府所藏的珍宝,确是洋洋大观,因为据我们采集到的报告,足以证明其中不仅堆积着中国有价值的珍奇装饰和艺术精品,而且还有许多外洋的财宝。

──英·呤俐《太平天国革命亲历记》 背弃了平等原则的革命——生活腐化的领导集团指导思想不先进纲领文件不科学农民阶级的局限性小结坚强核心难形成天国之殇4、失败标志:1864年天京陷落 湘军淮军清军英法联军支援天京陷落慈溪上海安庆汉口武昌三河镇天京指导思想不先进纲领文件不科学农民阶级的局限性坚强核心难形成中外反动势力联合失败命运难逃脱小结天国之殇学习延伸 分段搜杀,三日之间毙贼共十余万人。……秦淮长河,尸首如麻……城内自伪宫逆府以及民房悉付一炷……

金陵之役,伏尸百万,秦淮尽赤;号哭之声,震动四野。

——曾国藩 1851年至1864年,中国人口锐减40%,绝对死亡人数一亿六千万。而太平天国战争给中国带来的损失至少在一亿以上,直接造成的过量死亡人口达七千万以上。 ……较之异族的入侵,本民族制造的战争灾难似乎更加惨绝人寰! ——《大国无兵》 ●一场农民运动的代价历史学家胡绳:太平天国颁布《天朝田亩制度》, 坚持战斗14年,势力发展到18省,先后攻取600多座城市,加速了清王朝和整个封建制度的衰落和崩溃;不予承认侵略者攫取的侵略权,使西方列强把中国迅速殖民地化的阴谋大大推迟了。

有这样的声音蒋介石:太平天国之战争,为19世纪东方第一之大战;太平天国之历史,为19世纪在东方第一光荣之历史。哲学家冯友兰:洪秀全和太平天国如果统一了中国,那就要使中国倒退几个世纪! 马克思:除了改朝换代以外,他们没有给自己提出任何任务。他们给予民众的惊惶比给予旧统治者们的惊惶还要厉害。也有这样的声音毛泽东:在分配土地问题上主张绝对平均主义的思想,它的性质是反动的,落后的,倒退的。孙中山:太平天国即纯为民族革命的代表,但只是民族革命,革命后仍不免为专制,此等革命,不能算成功。 洪氏之覆亡,知有民族而不知有民权,知有君主而不知有民主。即使成功了,也不过是历史上的又一个封建王朝而已。还有这样的声音 对于太平天国运动,有人称之为“伟大的农民革命”,有人却坚持称其为“洪杨之乱”。结合本课的学习,谈谈你的看法。知世论人读史书 李秀成率领的太平军占领江南期间,以苏州为中心,建立了苏褔省。据史料记载:

材料一 苏州阊门以外原本“居货山积,行人流水,列肆招牌,灿若云锦。”但太平天国时期自阊门至寒山寺以及山塘街一带,繁华的商业区被付之一炬。

材料二 李秀成在苏福省表现出了一个他除了军事以外的经济和政治天才,……那时候战争期间是一片动乱,可是苏福省丝的出口量超过了和平时期清朝的丝的出口量。……

那么,你认为苏褔省的建立,究竟是苏州之福,还是苏州之祸?感兴趣的同学可以通过查找资料,写一篇小论文。知世论人读史书近代中国需要怎样的变革?

苏州市东北街

拙政园西侧文昌阁

浒墅关大运河畔

兴贤桥南侧两块毫不起眼的石碑

一段尘封已久的历史

一场波澜壮阔的农民运动忠王李秀成和他建立的苏褔省辖区

太平之梦

太平之策

天国之兴

天国之殇

因何而起?是否实现?“其兴也勃焉,其亡也忽焉”

这是为什么?一、“太平”之梦——太平天国运动的背景

探究主题1:

19世纪中期,中国农

民为何幻想着构建太平盛

世,人间天国?

轰鸣的大炮 腐败的统治无情的天灾激 化加 剧请结合教材、图片和提示词重新整理,归纳出太平天国运动爆发的原因“太平”之梦重要原因自然灾害严重根本原因西方列强入侵民族矛盾尖锐阶级矛盾激化封建统治腐朽激 化加 剧“太平”之梦 推动了这次大爆炸(指太平天国运动)的毫无疑问是英国的大炮。“太平”之梦

探究主题2:

作为与清朝相对立的

农民政权,太平天国是如

何建立起来的?试结合教

材与投影材料,列举重要

事件。

二、天国之路——太平天国运动的背景【古风乐府】七古·解读太平天国

……

秀全本是农家子,沽名逐利殊未已……乃崇神教作天使。……

金田首义战旗举,大捷永安妖溃去。……挥师东指下金陵……自此立国号天京。

北伐西征荆满路,太平天国不太平 ……

不事大同谋内讧,东宫血雨流北宫……从此舟残挂破蓬。……

未闻忠王克上海,忽报湘军陷安庆。天王归去宫室倾,暮色硝烟笼石城。……天国之路快速扫描教材,按照时间的先后顺序找出

1843~1864年太平天国运动的主要事件1843

1851

1853

1856

1864

天国之路

天京武昌天津长沙金田起义 定都天京天京陷落 天京变乱 1851 1853 1856 1864 达到全盛 天京变乱 天京陷落 北伐西征 1843拜上帝教永安建制 北伐西征天国之路太平天国形势发展示意图??????开始:1851,金田起义1853,定都天京;全盛:1856盛衰转变:1856,天京变乱后期防御战失败:1864,天京失陷前后14年盛衰北伐和西征三、“太平”之策——太平天国的治国方案

探究主题3:

太平天国政权建立以

后,先后颁布了两个建国

方案,最终却为何未能实

现建立太平盛世、人间天

国的理想?

问题1:《天朝田亩制度》中对土地和产品分别按照什么原则,怎样分配?其核心是什么?体现了农民的什么理想?

问题2:与《天朝田亩制度》相比,《资政新篇》提出了哪些新主张?其核心是什么?

【问题探究】“太平”之策问题1:《天朝田亩制度》中对土地和产品分别按照什么原则,怎样分配?其核心是什么?体现了农民的什么理想? ①凡天下田,天下人同耕。……凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则多分,人寡则寡分。……此处不足,则迁彼处,彼处不足,则迁此处。……

②人人不受私,物物归上主。……凡收成者,(除留足口粮外)余则归圣库。所有婚娶弥月喜事,俱用圣库。

③ 务使天下共享天父上主皇上帝大福,有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖也。

——摘自《天朝田亩制度》土地分配原则按人口绝对平均分配产品分配原则产品收归国库“四有二无”理想社会“太平”之策问题:2:与《天朝田亩制度》相比,《资政新篇》提出了哪些新主张?其核心是什么? ①所谓‘以法法之’者,……如纲常伦纪、教养大典,则宜立法以为准焉。……

②凡外邦人技艺精巧,邦法宏深,宜先许其通商……许牧司等并教技艺之人入内,教导我民……

③……兴车马之利……兴舟楫之利……兴银行……兴器皿技艺……兴邮亭……兴医院……

——摘自《资政新篇》以法治国与外国通商新式教育发展工商业“太平”之策1853年① 绝对平均分配土地

② 产品收归国库

③“四有二无”的理想社会废除封建土地所有制1859年①以法治国

② 发展工商业

③ 新式教育发展资本主义“太平”之策如果你是当时的农民,你更青睐于哪一方案? 体验与比较“太平”之策A.农民是否愿意接受《天朝田亩制度》的土地分配原则?B.农民是否愿意接受《天朝田亩制度》的产品分配原则?拓展思维 C.绝对平均分配产品的方式在当时的生产力水平下能否行得通?“太平”之策追求的愿望:平等、平均陈胜吴广起义王小波李顺起义王侯将相宁有种乎?吾疾贫富不均等贵贱,均田免粮今为汝等均之“太平”之策A.反映农民强烈愿望 农民斗争思想结晶革命性空想性 B.绝对平均分配产品

脱离生产力实际落后性 C.维护小农经济“太平”之策A、《资政新篇》发展经济的方式农民能接受吗?B、 当时有条件发展资本主义经济吗? 材料一 太平天国的人们对《资政新篇》中由“百万家财者”设立银行,“准富人请人雇工”等,不用说是极为刺眼的。

材料二 19世纪五六十年代,江浙尚未诞生近代民族资本主义工业和资产阶级,占据主导地位的经济形态依旧是自给自足的自然经济。 体验与比较“太平”之策A.农民希望获得土地 B.繁忙的军事斗争缺乏实行的社会条件 C.发展资本主义

向西方学习符合历史进步潮流资产阶级尚未产生“太平”之策废除封建土地制度① 反映农民愿望,农民斗争结晶

②绝对平均分配,脱离社会实际根本无法实施发展资本主义①未反应农民愿望

② 符合历史潮流缺乏实行条件纲领文件不科学“太平”之策四、天国之殇——太平天国的悲剧溯源

探究主题4:

太平天国领导集团何

以乐极悲生,突然反生内

讧,最终葬送大好形势?

指导思想不先进思考:拜上帝教思想来源有哪些?主要目标何在? ①上帝人人当拜 ,普天之下皆兄弟,上帝视之皆赤子。

②天下多男人,尽是兄弟之辈,天下多女子,尽是姊妹之群,何得存此疆彼界之私,何可起尔吞我并之念。

③只有把那些违反上帝之真道的妖魔推翻,才能建立“天下一家,共享太平”的大同社会。西方基督教义农民平均主义儒家大同思想禁止了鸦片,欠缺采用宗教;不建设民国,却建设天国。

——李大钊从平等出发的革命——拜上帝教的教义天王府模型材料一 太平天国颁布了一套“贵贱宜分上下,制度必叛尊卑”的礼制,从天王到普通士兵之间,等级非常森严,君臣上下有了天渊之别,甚至连称号、服饰、仪卫舆马等都有明确的规定,不准逾越。 材料二 洪秀全为管理众多后妃,写下476首“天父诗”:

狗子一条肠,就是真娘娘。若是多鬼计,何能配太阳。

看主单准看到肩,最好道理看胸前;

一个大胆看眼上,怠慢尔王怠慢天! 背弃了平等原则的革命——太平天国的等级秩序小农意识——目光短浅天父杀天兄,

江山打不通,

长毛非正主,

依旧让咸丰。 坚强核心难形成背弃了平等原则的革命——你死我活的“兄弟”内讧 城周围十余里,墙高数丈,内外两重,外曰太阳城,内曰金龙城,殿曰金龙殿,苑曰后林苑,雕琢精巧,金碧辉煌。

──张德坚《贼情汇纂》 东王府所藏的珍宝,确是洋洋大观,因为据我们采集到的报告,足以证明其中不仅堆积着中国有价值的珍奇装饰和艺术精品,而且还有许多外洋的财宝。

──英·呤俐《太平天国革命亲历记》 背弃了平等原则的革命——生活腐化的领导集团指导思想不先进纲领文件不科学农民阶级的局限性小结坚强核心难形成天国之殇4、失败标志:1864年天京陷落 湘军淮军清军英法联军支援天京陷落慈溪上海安庆汉口武昌三河镇天京指导思想不先进纲领文件不科学农民阶级的局限性坚强核心难形成中外反动势力联合失败命运难逃脱小结天国之殇学习延伸 分段搜杀,三日之间毙贼共十余万人。……秦淮长河,尸首如麻……城内自伪宫逆府以及民房悉付一炷……

金陵之役,伏尸百万,秦淮尽赤;号哭之声,震动四野。

——曾国藩 1851年至1864年,中国人口锐减40%,绝对死亡人数一亿六千万。而太平天国战争给中国带来的损失至少在一亿以上,直接造成的过量死亡人口达七千万以上。 ……较之异族的入侵,本民族制造的战争灾难似乎更加惨绝人寰! ——《大国无兵》 ●一场农民运动的代价历史学家胡绳:太平天国颁布《天朝田亩制度》, 坚持战斗14年,势力发展到18省,先后攻取600多座城市,加速了清王朝和整个封建制度的衰落和崩溃;不予承认侵略者攫取的侵略权,使西方列强把中国迅速殖民地化的阴谋大大推迟了。

有这样的声音蒋介石:太平天国之战争,为19世纪东方第一之大战;太平天国之历史,为19世纪在东方第一光荣之历史。哲学家冯友兰:洪秀全和太平天国如果统一了中国,那就要使中国倒退几个世纪! 马克思:除了改朝换代以外,他们没有给自己提出任何任务。他们给予民众的惊惶比给予旧统治者们的惊惶还要厉害。也有这样的声音毛泽东:在分配土地问题上主张绝对平均主义的思想,它的性质是反动的,落后的,倒退的。孙中山:太平天国即纯为民族革命的代表,但只是民族革命,革命后仍不免为专制,此等革命,不能算成功。 洪氏之覆亡,知有民族而不知有民权,知有君主而不知有民主。即使成功了,也不过是历史上的又一个封建王朝而已。还有这样的声音 对于太平天国运动,有人称之为“伟大的农民革命”,有人却坚持称其为“洪杨之乱”。结合本课的学习,谈谈你的看法。知世论人读史书 李秀成率领的太平军占领江南期间,以苏州为中心,建立了苏褔省。据史料记载:

材料一 苏州阊门以外原本“居货山积,行人流水,列肆招牌,灿若云锦。”但太平天国时期自阊门至寒山寺以及山塘街一带,繁华的商业区被付之一炬。

材料二 李秀成在苏福省表现出了一个他除了军事以外的经济和政治天才,……那时候战争期间是一片动乱,可是苏福省丝的出口量超过了和平时期清朝的丝的出口量。……

那么,你认为苏褔省的建立,究竟是苏州之福,还是苏州之祸?感兴趣的同学可以通过查找资料,写一篇小论文。知世论人读史书近代中国需要怎样的变革?

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局