1.2 动量守恒定律 同步练习 (含答案解析) (7)

文档属性

| 名称 | 1.2 动量守恒定律 同步练习 (含答案解析) (7) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 133.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2016-08-25 17:07:05 | ||

图片预览

文档简介

第2节

动量守恒定律

(时间:60分钟)

考查知识点及角度

难度及题号

基础

中档

稍难

系统动量是否守恒的判断

1、2、3

4

动量守恒定律的应用

5、6

7

反冲运动

8

9、10

综合提升

11

12、13

INCLUDEPICTURE

"../../../达标基训.tif"

\

MERGEFORMAT

知识点一 系统动量是否守恒的判断

1.关于系统动量守恒的条件,下列说法中正确的是

( ).

A.只要系统内存在摩擦力,系统的动量就不可能守恒

B.只要系统中有一个物体具有加速度,系统的动量就不守恒

C.只要系统所受的合外力为零,系统的动量就守恒

D.系统中所有物体的加速度都为零时,系统的总动量不一定守恒

解析 根据动量守恒的条件即系统所受外力的矢量和为零可知,选项C正确;

系统内存在摩擦力,与系统所受外力无关,选项A错误;系统内各物体之间

有着相互作用,对单个物体来说,合外力不一定为零,加速度不一定为零,

但整个系统所受的合外力仍可为零,动量守恒,选项B错误;系统内所有物

体的加速度都为零时,各物体的速度恒定,动量恒定,总动量一定守恒,选

项D错误.

答案 C

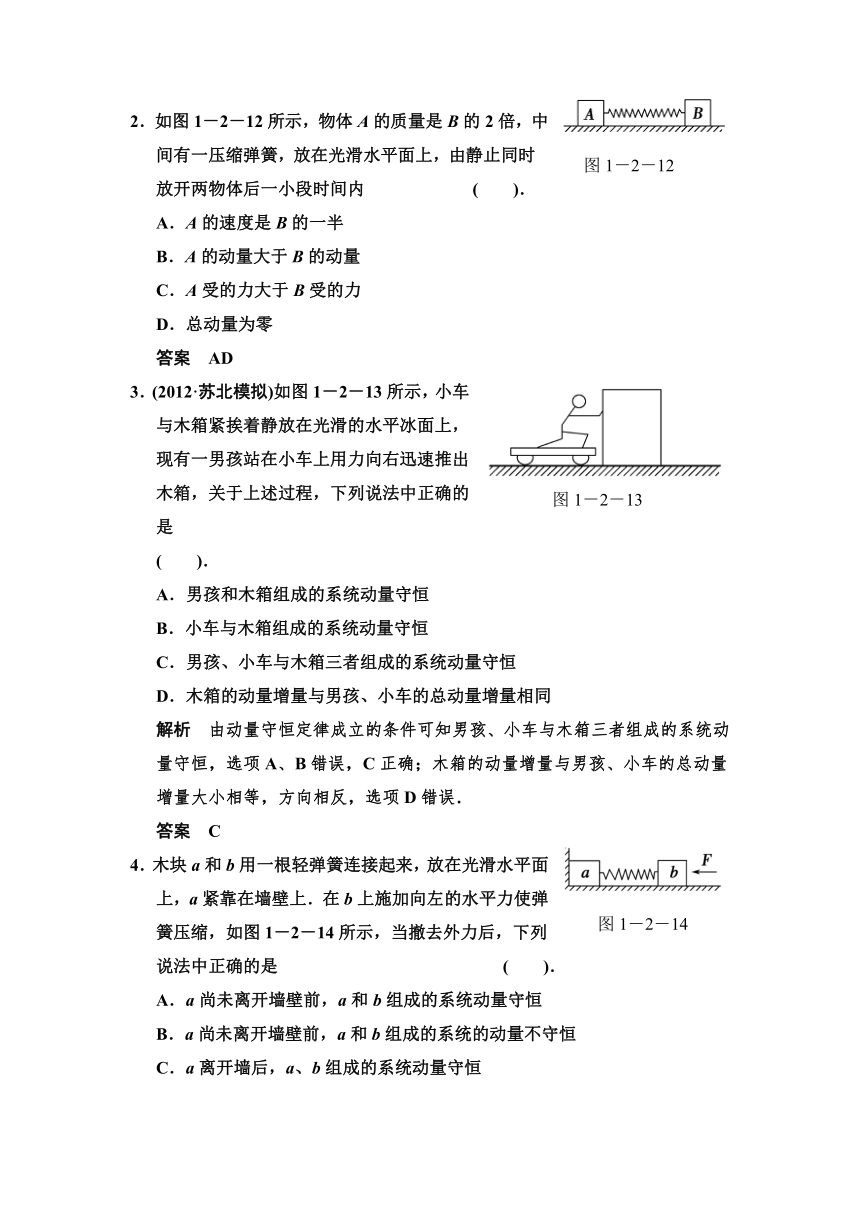

2.如图1-2-12所示,物体A的质量是B的2倍,中间有一压缩弹簧,放在光滑水平面上,由静止同时放开两物体后一小段时间内

( ).

A.A的速度是B的一半

B.A的动量大于B的动量

C.A受的力大于B受的力

D.总动量为零

答案 AD

3.(2012·苏北模拟)如图1-2-13所示,小车与木箱紧挨着静放在光滑的水平冰面上,现有一男孩站在小车上用力向右迅速推出木箱,关于上述过程,下列说法中正确的是

( ).

A.男孩和木箱组成的系统动量守恒

B.小车与木箱组成的系统动量守恒

C.男孩、小车与木箱三者组成的系统动量守恒

D.木箱的动量增量与男孩、小车的总动量增量相同

解析 由动量守恒定律成立的条件可知男孩、小车与木箱三者组成的系统动

量守恒,选项A、B错误,C正确;木箱的动量增量与男孩、小车的总动量

增量大小相等,方向相反,选项D错误.

答案 C

4.木块a和b用一根轻弹簧连接起来,放在光滑水平面上,a紧靠在墙壁上.在b上施加向左的水平力使弹簧压缩,如图1-2-14所示,当撤去外力后,下列说法中正确的是

( ).

A.a尚未离开墙壁前,a和b组成的系统动量守恒

B.a尚未离开墙壁前,a和b组成的系统的动量不守恒

C.a离开墙后,a、b组成的系统动量守恒

D.a离开墙后,a、b组成的系统动量不守恒

解析 在a未离开墙壁前的弹簧伸长过程中,对a和b构成的系统,由于受

到墙给a的弹力作用,所以a、b构成的系统动量不守恒,因此B正确、A

错误;a离开墙后,a、b构成系统合外力为零,因此动量守恒,故C正确、

D错误.

答案 BC

知识点二 动量守恒定律的应用

5.如图1-2-15所示,设车厢长为L,质量为M,静止在光滑的水平面上,车厢内有一质量为m的物体以初速度v0向右运动,与车厢来回碰撞n次后,静止于车厢中,这时车厢的速度为

( ).

A.v0,水平向右

B.0

C.,水平向右

D.,水平向左

解析 物体和车厢所受的合外力为0,在物体与车厢的n次碰撞的整个过程

中系统的动量守恒,忽略中间细节,只考虑初、末状态,由系统动量守恒得:

mv0=(M+m)v,车厢最终速度v=,方向与v0相同,即水平向右.

答案 C

6.如图1-2-16所示,两个带同种电荷的小球A和B,A、B的质量分别为m和2m,开始时将它们固定在绝缘的光滑水平面上保持静止,A、B的相互作用力遵循牛顿第三定律,现同时释放A、B,经过一段时间,B的速度大小为v,则此时

( ).

A.A球的速度大小为

B.A球的动量大小为mv

C.A球与B球的动量大小之比一直为1∶1

D.A球的动能为2mv2

解析 A、B两带电小球被释放后,其构成的系统动量守恒,由mv′=2

mv,

可得v′=2v,故A错;A球的动量大小为2mv,故B错;因A、B两带电小

球被释放后动量一直守恒,因此A球与B球的动量一定是大小相等方向相反,

存在数值上的1∶1的关系,故C正确;A球的动能EkA=mv′2=m(2v)2

=2mv2,故D正确,应选C、D.

答案 CD

7.如图1-2-17所示,一轻质弹簧两端连着物体A和B,放在光滑的水平面上,物体A被水平速度为v0的子弹射中并且子弹嵌在其中.已知物体A的质量是物体B的质量的,子弹的质量是物体B的质量的,求弹簧压缩到最短时B的速度.

解析 子弹、A、B组成的系统,从子弹开始射入木块一直到弹簧被压缩到最

短的过程中,系统所受外力(重力、支持力)之和始终为零,故全过程系统的

动量守恒,由动量守恒定律得mv0=(m+mA+mB)v2,又m=mB,mA=mB,

故v2==,即弹簧压缩到最短时B的速度为.

答案

知识点三 反冲运动

8.小车上装有一桶水,静止在光滑水平地面上,如图1-2-18所示,桶的前、后、底及侧面各装有一个阀门,分别为S1、S2、S3、S4(图中未全画出).要使小车向前运动,可采用的方法是

( ).

A.打开阀门S1

B.打开阀门S2

C.打开阀门S3

D.打开阀门S4

解析 据水和车组成的系统动量守恒,原来系统动量为0,由0=m水v水+

m车v车知,车的运动方向与水的运动方向相反,故水应向后喷出.

答案 B

9.质量m=100

kg的小船静止在平静水面上,船两端载着m甲=40

kg、m乙=60

kg的游泳者,在同一水平线上甲向左、乙向右同时以相对于岸3

m/s的速度跃入水中,如图1-2-19所示,则小船的运动速率和方向为

( ).

A.0.6

m/s,向左

B.3

m/s,向左

C.0.6

m/s,向右

D.3

m/s,向右

解析 甲、乙和船组成的系统动量守恒,设水平向右为正方向,开始时总动

量为零,根据动量守恒定律有0=-m甲v甲+m乙v乙+mv,解得v=

,代入数据解得v=-0.6

m/s,负号说明小船的速度方

向向左,故选项A正确.

答案 A

10.如图1-2-20所示,物体A和B质量分别为m2和m1,其水平直角边长分别为a和b.设A、B之间以及B与水平地面均无摩擦,当A由B顶端从静止开始滑到B的底端时,B的水平位移是多少?

解析 设下滑过程中A、B对地水平平均速度分别为

v′、v′,由水平方向动量守恒有:0=m1v′-m2v

又v′·t+vt=b-a,即m1sB=m2sA,sB+sA=b-a.联立得Sb=.

答案

INCLUDEPICTURE

"../../../综合提升.tif"

\

MERGEFORMAT

11.如图1-2-21所示为气垫导轨上两个滑块A、B相互作用后运动过程的频闪照片,频闪的频率为10

Hz,开始时两个滑块静止,它们之间有一根被压缩的轻弹簧,滑块用绳子连接,绳子烧断后,两个滑块向相反方向运动.已知滑块A、B的质量分别为200

g、300

g,根据照片记录的信息,A、B离开弹簧后,A滑块做________运动,其速度大小为________m/s,本实验中得出的结论是________________________________________________________.

图1-2-21

解析 碰撞前:vA=0,vB=0,所以有mAvA+mBvB=0

碰撞后:vA′=0.09

m/s,vB′=0.06

m/s

规定向右为正方向,则有

mAvA′+mBvB′=0.2×(-0.09)kg·m/s+0.3×0.06

kg·m/s=0

则由以上计算可知:mAvA+mBvB=mAvA′+mBvB′.

答案 匀速 0.09 碰撞前后滑块A、B的质量与速度乘积之和为不变量

12.光滑水平面上一平板车质量为M=50

kg,上面站着质量m=70

kg的人,共同以速度v0匀速前进,若人相对车以速度v=2

m/s向后跑,问人跑动后车的速度改变了多少?

解析 以人和车组成的系统为研究对象,选v0方向为正方向.设人跑动后车

的速度变为v′,则人相对地的速度为(v′-v).系统所受合外力为零,根据动

量守恒定律有

(M+m)v0=Mv′+m(v′-v).解得v′=v0+.

人跑动后车的速度改变量为Δv=v′-v0==1.17

m/s.Δv的数值为正,

说明速度的改变与v0方向一致,车速增加.

答案 1.17

m/s

13.如图1-2-22所示,在沙堆表面放置一长方形木块A,其上再放一质量为0.10

kg的爆竹B,木块A的质量为mA=6.0

kg.当爆竹爆炸时,木块因反冲作用陷入沙堆中.从爆竹爆炸到木块停止下陷历时0.1

s,已知木块在沙堆中受到的平均阻力为90

N.求爆竹能上升的最大高度.设爆竹中火药的质量及空气阻力忽略不计,取g=10

m/s2.

解析 在爆炸的瞬间,爆竹获得向上的速度v1,木块获得向下的速度v2,A、

B系统在竖直方向可以看做动量守恒.而木块在其重力及沙子的阻力作用下

以初速度v2下陷一段距离,由牛顿第二定律可求出v2.

对木块A,以向下为正方向,有a==,

解得v2=0.5

m/s,即在爆炸的瞬间木块A获得向下的速度为v2=0.5

m/s

以A、B为研究对象,爆炸过程中系统的动量守恒,有

mBv1+mAv2=0,解得v1=-=-30

m/s,

负号表示方向向上.爆炸后爆竹以速度v1做竖直上抛运动,上升的最大高度

为H==45

m.

答案 45

m

图1-2-12

图1-2-13

图1-2-14

图1-2-15

图1-2-16

图1-2-17

图1-2-18

图1-2-19

图1-2-20

图1-2-22

动量守恒定律

(时间:60分钟)

考查知识点及角度

难度及题号

基础

中档

稍难

系统动量是否守恒的判断

1、2、3

4

动量守恒定律的应用

5、6

7

反冲运动

8

9、10

综合提升

11

12、13

INCLUDEPICTURE

"../../../达标基训.tif"

\

MERGEFORMAT

知识点一 系统动量是否守恒的判断

1.关于系统动量守恒的条件,下列说法中正确的是

( ).

A.只要系统内存在摩擦力,系统的动量就不可能守恒

B.只要系统中有一个物体具有加速度,系统的动量就不守恒

C.只要系统所受的合外力为零,系统的动量就守恒

D.系统中所有物体的加速度都为零时,系统的总动量不一定守恒

解析 根据动量守恒的条件即系统所受外力的矢量和为零可知,选项C正确;

系统内存在摩擦力,与系统所受外力无关,选项A错误;系统内各物体之间

有着相互作用,对单个物体来说,合外力不一定为零,加速度不一定为零,

但整个系统所受的合外力仍可为零,动量守恒,选项B错误;系统内所有物

体的加速度都为零时,各物体的速度恒定,动量恒定,总动量一定守恒,选

项D错误.

答案 C

2.如图1-2-12所示,物体A的质量是B的2倍,中间有一压缩弹簧,放在光滑水平面上,由静止同时放开两物体后一小段时间内

( ).

A.A的速度是B的一半

B.A的动量大于B的动量

C.A受的力大于B受的力

D.总动量为零

答案 AD

3.(2012·苏北模拟)如图1-2-13所示,小车与木箱紧挨着静放在光滑的水平冰面上,现有一男孩站在小车上用力向右迅速推出木箱,关于上述过程,下列说法中正确的是

( ).

A.男孩和木箱组成的系统动量守恒

B.小车与木箱组成的系统动量守恒

C.男孩、小车与木箱三者组成的系统动量守恒

D.木箱的动量增量与男孩、小车的总动量增量相同

解析 由动量守恒定律成立的条件可知男孩、小车与木箱三者组成的系统动

量守恒,选项A、B错误,C正确;木箱的动量增量与男孩、小车的总动量

增量大小相等,方向相反,选项D错误.

答案 C

4.木块a和b用一根轻弹簧连接起来,放在光滑水平面上,a紧靠在墙壁上.在b上施加向左的水平力使弹簧压缩,如图1-2-14所示,当撤去外力后,下列说法中正确的是

( ).

A.a尚未离开墙壁前,a和b组成的系统动量守恒

B.a尚未离开墙壁前,a和b组成的系统的动量不守恒

C.a离开墙后,a、b组成的系统动量守恒

D.a离开墙后,a、b组成的系统动量不守恒

解析 在a未离开墙壁前的弹簧伸长过程中,对a和b构成的系统,由于受

到墙给a的弹力作用,所以a、b构成的系统动量不守恒,因此B正确、A

错误;a离开墙后,a、b构成系统合外力为零,因此动量守恒,故C正确、

D错误.

答案 BC

知识点二 动量守恒定律的应用

5.如图1-2-15所示,设车厢长为L,质量为M,静止在光滑的水平面上,车厢内有一质量为m的物体以初速度v0向右运动,与车厢来回碰撞n次后,静止于车厢中,这时车厢的速度为

( ).

A.v0,水平向右

B.0

C.,水平向右

D.,水平向左

解析 物体和车厢所受的合外力为0,在物体与车厢的n次碰撞的整个过程

中系统的动量守恒,忽略中间细节,只考虑初、末状态,由系统动量守恒得:

mv0=(M+m)v,车厢最终速度v=,方向与v0相同,即水平向右.

答案 C

6.如图1-2-16所示,两个带同种电荷的小球A和B,A、B的质量分别为m和2m,开始时将它们固定在绝缘的光滑水平面上保持静止,A、B的相互作用力遵循牛顿第三定律,现同时释放A、B,经过一段时间,B的速度大小为v,则此时

( ).

A.A球的速度大小为

B.A球的动量大小为mv

C.A球与B球的动量大小之比一直为1∶1

D.A球的动能为2mv2

解析 A、B两带电小球被释放后,其构成的系统动量守恒,由mv′=2

mv,

可得v′=2v,故A错;A球的动量大小为2mv,故B错;因A、B两带电小

球被释放后动量一直守恒,因此A球与B球的动量一定是大小相等方向相反,

存在数值上的1∶1的关系,故C正确;A球的动能EkA=mv′2=m(2v)2

=2mv2,故D正确,应选C、D.

答案 CD

7.如图1-2-17所示,一轻质弹簧两端连着物体A和B,放在光滑的水平面上,物体A被水平速度为v0的子弹射中并且子弹嵌在其中.已知物体A的质量是物体B的质量的,子弹的质量是物体B的质量的,求弹簧压缩到最短时B的速度.

解析 子弹、A、B组成的系统,从子弹开始射入木块一直到弹簧被压缩到最

短的过程中,系统所受外力(重力、支持力)之和始终为零,故全过程系统的

动量守恒,由动量守恒定律得mv0=(m+mA+mB)v2,又m=mB,mA=mB,

故v2==,即弹簧压缩到最短时B的速度为.

答案

知识点三 反冲运动

8.小车上装有一桶水,静止在光滑水平地面上,如图1-2-18所示,桶的前、后、底及侧面各装有一个阀门,分别为S1、S2、S3、S4(图中未全画出).要使小车向前运动,可采用的方法是

( ).

A.打开阀门S1

B.打开阀门S2

C.打开阀门S3

D.打开阀门S4

解析 据水和车组成的系统动量守恒,原来系统动量为0,由0=m水v水+

m车v车知,车的运动方向与水的运动方向相反,故水应向后喷出.

答案 B

9.质量m=100

kg的小船静止在平静水面上,船两端载着m甲=40

kg、m乙=60

kg的游泳者,在同一水平线上甲向左、乙向右同时以相对于岸3

m/s的速度跃入水中,如图1-2-19所示,则小船的运动速率和方向为

( ).

A.0.6

m/s,向左

B.3

m/s,向左

C.0.6

m/s,向右

D.3

m/s,向右

解析 甲、乙和船组成的系统动量守恒,设水平向右为正方向,开始时总动

量为零,根据动量守恒定律有0=-m甲v甲+m乙v乙+mv,解得v=

,代入数据解得v=-0.6

m/s,负号说明小船的速度方

向向左,故选项A正确.

答案 A

10.如图1-2-20所示,物体A和B质量分别为m2和m1,其水平直角边长分别为a和b.设A、B之间以及B与水平地面均无摩擦,当A由B顶端从静止开始滑到B的底端时,B的水平位移是多少?

解析 设下滑过程中A、B对地水平平均速度分别为

v′、v′,由水平方向动量守恒有:0=m1v′-m2v

又v′·t+vt=b-a,即m1sB=m2sA,sB+sA=b-a.联立得Sb=.

答案

INCLUDEPICTURE

"../../../综合提升.tif"

\

MERGEFORMAT

11.如图1-2-21所示为气垫导轨上两个滑块A、B相互作用后运动过程的频闪照片,频闪的频率为10

Hz,开始时两个滑块静止,它们之间有一根被压缩的轻弹簧,滑块用绳子连接,绳子烧断后,两个滑块向相反方向运动.已知滑块A、B的质量分别为200

g、300

g,根据照片记录的信息,A、B离开弹簧后,A滑块做________运动,其速度大小为________m/s,本实验中得出的结论是________________________________________________________.

图1-2-21

解析 碰撞前:vA=0,vB=0,所以有mAvA+mBvB=0

碰撞后:vA′=0.09

m/s,vB′=0.06

m/s

规定向右为正方向,则有

mAvA′+mBvB′=0.2×(-0.09)kg·m/s+0.3×0.06

kg·m/s=0

则由以上计算可知:mAvA+mBvB=mAvA′+mBvB′.

答案 匀速 0.09 碰撞前后滑块A、B的质量与速度乘积之和为不变量

12.光滑水平面上一平板车质量为M=50

kg,上面站着质量m=70

kg的人,共同以速度v0匀速前进,若人相对车以速度v=2

m/s向后跑,问人跑动后车的速度改变了多少?

解析 以人和车组成的系统为研究对象,选v0方向为正方向.设人跑动后车

的速度变为v′,则人相对地的速度为(v′-v).系统所受合外力为零,根据动

量守恒定律有

(M+m)v0=Mv′+m(v′-v).解得v′=v0+.

人跑动后车的速度改变量为Δv=v′-v0==1.17

m/s.Δv的数值为正,

说明速度的改变与v0方向一致,车速增加.

答案 1.17

m/s

13.如图1-2-22所示,在沙堆表面放置一长方形木块A,其上再放一质量为0.10

kg的爆竹B,木块A的质量为mA=6.0

kg.当爆竹爆炸时,木块因反冲作用陷入沙堆中.从爆竹爆炸到木块停止下陷历时0.1

s,已知木块在沙堆中受到的平均阻力为90

N.求爆竹能上升的最大高度.设爆竹中火药的质量及空气阻力忽略不计,取g=10

m/s2.

解析 在爆炸的瞬间,爆竹获得向上的速度v1,木块获得向下的速度v2,A、

B系统在竖直方向可以看做动量守恒.而木块在其重力及沙子的阻力作用下

以初速度v2下陷一段距离,由牛顿第二定律可求出v2.

对木块A,以向下为正方向,有a==,

解得v2=0.5

m/s,即在爆炸的瞬间木块A获得向下的速度为v2=0.5

m/s

以A、B为研究对象,爆炸过程中系统的动量守恒,有

mBv1+mAv2=0,解得v1=-=-30

m/s,

负号表示方向向上.爆炸后爆竹以速度v1做竖直上抛运动,上升的最大高度

为H==45

m.

答案 45

m

图1-2-12

图1-2-13

图1-2-14

图1-2-15

图1-2-16

图1-2-17

图1-2-18

图1-2-19

图1-2-20

图1-2-22

同课章节目录

- 第1章 动量守恒研究

- 导 入 从天体到微粒的碰撞

- 第1节 动量定理

- 第2节 动量守恒定律

- 第3节 科学探究——维弹性碰撞

- 第2章 原子结构

- 导 入 从一幅图片说起

- 第1节 电子的发现与汤姆孙模型

- 第2节 原子的核式结构模型

- 第3节 玻尔的原子模型

- 第4节 氢原子光谱与能级结构

- 专题探究 动量与原子的实验与调研

- 第3章 原子核与放射性

- 导 入 打开原子核物理的大门

- 第1节 原子核结构

- 第2节 原子核衰变及半衰期

- 第3节 放射性的应用与防护

- 第4章 核能

- 导 入 熟悉而又陌生的核能

- 第1节 核力与核能

- 第2节 核裂变

- 第3节 核聚变

- 第4节 核能的利用与环境保护

- 专题探究 原子核和核能利用的实验与调研

- 第5章 波与粒子

- 导 入 奇异的微观世界

- 第1节 光电效应

- 第2节 康普顿效应

- 第3节 实物粒子的波粒二象性

- 第4节 “基本粒子”与恒星演化

- 专题探究 波粒二象性的实验与调研