伤仲永[下学期]

图片预览

文档简介

课件17张PPT。

伤仲永

——王安石

教学目标

1、培养自学能力,借助工具书和注释了解文章内容。

2、熟读全文,背诵全文。

3、学习作者借叙事说理的写法,吸取作者要告诉我们的道理。

4、积累掌握文言词汇。

一、作者简介王安石(1021-1086),字介甫,号半山,小字獾郎,封荆国公,世人又称王荆公。抚州临川人,北宋杰出的政治家、思想家、文学家。他出生在一个小官吏家庭。父益,字损之,曾为临江军判官,一生在南北各地做了几任州县官。安石少好读书,记忆力特强,从小受到较好的教育。庆历二年(1042)登杨镇榜进士第四名,先后任淮南判官、鄞县知县、舒州通判、常州知州、提点江东刑狱等地方官吏。治平四年(1067)神宗初即位,诏安石知江宁府,旋召为翰林学士。熙宁二年(1069)提为参知政事,从熙宁三年起,两度任同中书门下平章事,推行新法。熙宁九年罢相后,隐居,病死于江宁(今江苏省南京市)钟山,谥文。 他是唐宋八大家之一。他的很多诗我们曾学过,如《梅花》,《泊船瓜舟》等名篇。他不仅是一位政治家和思想家,同时也是一位卓越的文学家。著有《王临川集》、《王文公集》二、注意生字词隶 ( ) 谒( )邑( )

称 ( )泯( )矣 ( )

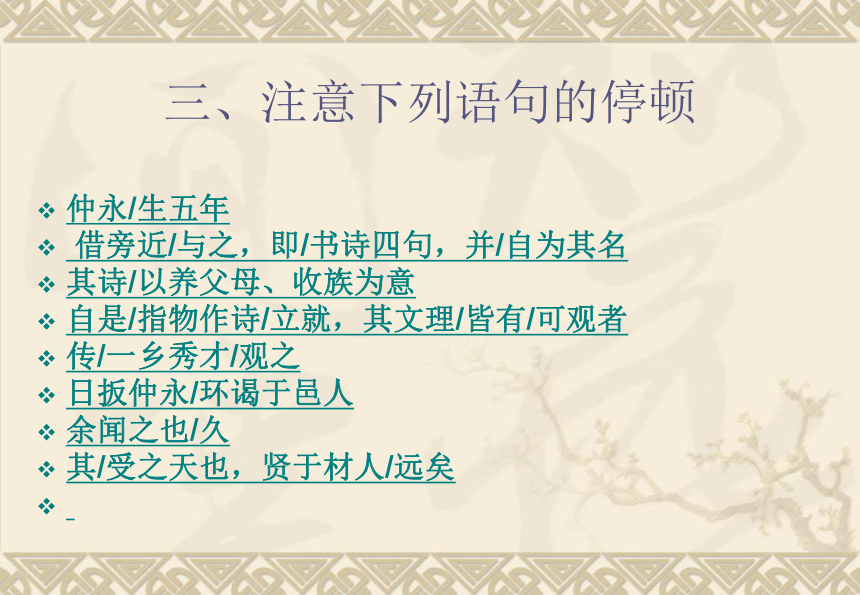

耶 ( ) 焉 ( )扳( )三、注意下列语句的停顿

仲永/生五年

借旁近/与之,即/书诗四句,并/自为其名

其诗/以养父母、收族为意

自是/指物作诗/立就,其文理/皆有/可观者

传/一乡秀才/观之

日扳仲永/环谒于邑人

余闻之也/久

其/受之天也,贤于材人/远矣

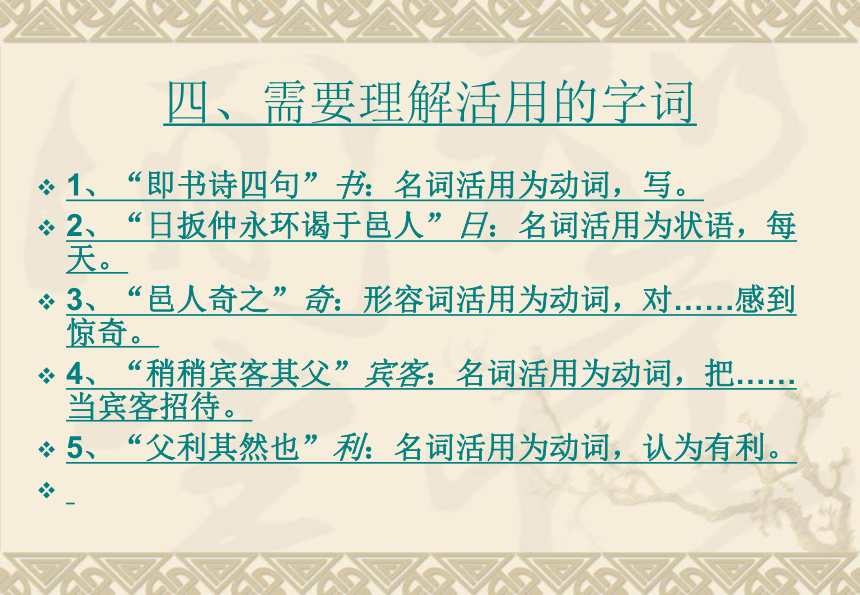

?四、需要理解活用的字词1、“即书诗四句”书:名词活用为动词,写。

2、“日扳仲永环谒于邑人”日:名词活用为状语,每天。

3、“邑人奇之”奇:形容词活用为动词,对……感到惊奇。

4、“稍稍宾客其父”宾客:名词活用为动词,把……当宾客招待。

5、“父利其然也”利:名词活用为动词,认为有利。

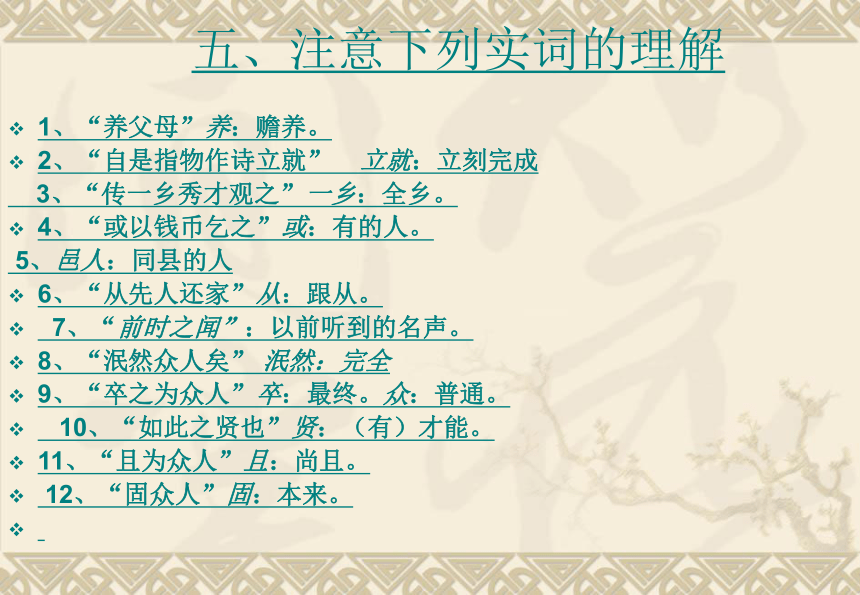

?五、注意下列实词的理解1、“养父母”养:赡养。

2、“自是指物作诗立就” 立就:立刻完成

3、“传一乡秀才观之”一乡:全乡。

4、“或以钱币乞之”或:有的人。

5、邑人:同县的人

6、“从先人还家”从:跟从。

7、“前时之闻”:以前听到的名声。

8、“泯然众人矣” 泯然:完全

9、“卒之为众人”卒:最终。众:普通。

10、“如此之贤也”贤:(有)才能。

11、“且为众人”且:尚且。

12、“固众人”固:本来。

?六、理解下列句式 1、“不使学”省略句,省略了宾语,即“不使(之)学”:不让(仲永)学习。

?

2、“还自扬州”倒装句,正确的语序是“自扬州还”: 从扬州回家。

?

3、“受之天也”省略句,省略了介词,即“受之(于)天”:从上天那里得到或上天赋予的七、思考下列问题1、仲永经历了哪几个变化过程?请用原文的句子来说明。

明确:A、生五年,指物作诗立就

B、十二三矣,不能称前时之闻

C、又七年,泯然众人矣

(仲永由“神童”——变成了“平常人”)2、那么仲永为什么会“泯然众人矣”呢?我们一起来分析吧。

(1)仲永生活在什么样的家庭中?

明确:“世隶耕”,点明了其家庭背景,也暗示造成他悲剧的深层原因。

(2)知道仲永才华出众时父亲是怎样做的?我们可以看出父亲是怎样的一个人?

明确:父亲是“日扳仲永环谒于邑人 ,不使学”。父亲——贪图小利,目光短浅,愚昧无知。

3、请同学们总结一下,仲永变成常人的原因是什么呢?用自己的话概述,对此,你有什么启示?

明确:先天聪明的仲永,没能接受后天的教育,所以最终变成了常人。所以人们常说“活到老,学到老”呀。八、关于写法1、默读一、二段,思考它们的表达方式是什么?与最后一段的表达方式相同吗?若不同,又是什么呢?

明确:一、二段是叙事,三段是议论。

2、在写仲永的变化过程中哪个环节写得最详细?为什么?

明确:是第一个阶段。正面和侧面都写了仲永的才华独特。更衬托出后天教育的重要性。九、注意一词多义之:

A、忽啼求之(代书具)

B、借旁近与之(代仲永)

C、传一乡秀才观之(代诗)

D、余闻之也久(代这件事)

E、仲永之通悟(助词 的)

F、卒之为众人(舒缓语气 不译)

闻:

A、余闻之也久(动词,听说)

B、不能称前时之闻(名词,所听到的)

自:

A、并自为其名(自己)

B、还自扬州(从)十、有关学习的名言人不光是靠他生来就拥有一切,而是靠他从学习中所得到的一切来造就自己。 ——歌 德 人的天才只是火花,要想使它成熊熊火焰,哪就只有学习!学习!!! ——高尔基 学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。 ——阿卜·日·法拉兹 学习是劳动,是充满思想的劳动。 ——乌申斯基 当你还不能对自己说今天学到了什么东西时,你就不要去睡觉。 ——利希顿堡 游手好闲的学习并不比学习游手好闲好。 ——约·贝勒斯 求学的三个条件是:多观察、多吃苦、多研究。 ——加菲劳 学到很多东西的诀窍,就是一下子不要学很多。 ——洛 克 有教养的头脑的第一个标志就是善于提问。 ——普列汉诺夫 十一、课外阅读 ——王安石精品散文《读孟尝君传》

世皆称孟尝君能得士,士以故归之;而卒赖其力,以脱于虎豹之秦。嗟乎!孟尝君特鸡 鸣狗盗之雄耳,岂足以言得士?不然,擅齐之强,得一士焉,宜可以南面而制秦,尚何取鸡 鸣狗盗之哉?夫鸡鸣狗盗之出其门,此士之所以不至也。

相关注解:鸡鸣狗盗

《史记·孟尝君列传》载:战国时,齐国孟尝君被秦国扣留,他的门客装狗夜入秦宫,窃得狐白裘,献给秦王爱妾,使孟尝君得以逃出。另一门客学鸡叫,赚开函谷关城门,终于逃回齐国。 〔以故归之〕:因这个原故归附、投奔他。

〔卒赖其力以脱于虎豹之秦〕:终于依靠他们的力量,从虎豹般(凶狠)的秦国逃出来。其,他,他们,代“士”。“虎豹之秦”,语出《史记.苏秦传》:

“夫秦,虎狼之国也。”这句话说的史实是,秦昭王听说孟尝君是贤人,请他来秦国做国相,后又听信谗言,把他囚禁起来,准备杀掉他。孟尝君派人向昭王的宠妃求救,宠妃提出要孟尝君的狐白裘。恰巧孟尝君的狐白裘已献给秦昭王,孟尝君的食客中有个能作狗盗的人,使夜入秦宫将狐白裘盗出献给宠妃,宠妃便替孟尝君说情,秦昭王把孟尝君放了。孟尝君连夜奔逃,至函谷关,天还未明,关法规定,鸡鸣后才开关放人,而秦昭王后悔放走了孟尝君,派兵追

赶。孟尝君门客中有人能作鸡鸣,引起群鸡都叫起来,孟尝君才逃出了关。

〔特鸡鸣狗盗之雄耳〕:只是能作鸡鸣狗盗这种人的首领罢了。特,只,过。雄,这里意为首领。耳,罢了。

〔不然〕:不是这样〔的话〕。然,这样。

〔擅齐之强〕:拥有齐国强大的国力。擅,据有,专有。

〔得一士焉〕:(只要)得到一个士。“一士”,指一个真正的“士”,即有

本事治国之士。这里用“一士”,是用来表明那些能作鸡鸣狗盗的人并非真正

的“士”,孟尝君实际上连一个“士”也没有得到。

〔南面而制秦〕:意思是齐国能成为天下霸主而制服秦国。南面,指君临天

下,古代国君听政或接见诸侯,坐北面南,所以说“南面”。十二、读后反思1、在本篇短文中我们学到了一个成语,它是?

2、在本篇短文中,作者把“战国四君子”之一的孟尝君 讥讽得如此这般,原因是什么?

3、解释下列斜体词语。

A、以故归之:

B、 特鸡鸣狗盗之雄耳:

C、不然:要想知识常新,思想常新,还得多学习呀。真可谓——“问渠那得清如许,为有源头活水来。”同学们热爱你们的学习吧。

教学目标

1、培养自学能力,借助工具书和注释了解文章内容。

2、熟读全文,背诵全文。

3、学习作者借叙事说理的写法,吸取作者要告诉我们的道理。

4、积累掌握文言词汇。

一、作者简介王安石(1021-1086),字介甫,号半山,小字獾郎,封荆国公,世人又称王荆公。抚州临川人,北宋杰出的政治家、思想家、文学家。他出生在一个小官吏家庭。父益,字损之,曾为临江军判官,一生在南北各地做了几任州县官。安石少好读书,记忆力特强,从小受到较好的教育。庆历二年(1042)登杨镇榜进士第四名,先后任淮南判官、鄞县知县、舒州通判、常州知州、提点江东刑狱等地方官吏。治平四年(1067)神宗初即位,诏安石知江宁府,旋召为翰林学士。熙宁二年(1069)提为参知政事,从熙宁三年起,两度任同中书门下平章事,推行新法。熙宁九年罢相后,隐居,病死于江宁(今江苏省南京市)钟山,谥文。 他是唐宋八大家之一。他的很多诗我们曾学过,如《梅花》,《泊船瓜舟》等名篇。他不仅是一位政治家和思想家,同时也是一位卓越的文学家。著有《王临川集》、《王文公集》二、注意生字词隶 ( ) 谒( )邑( )

称 ( )泯( )矣 ( )

耶 ( ) 焉 ( )扳( )三、注意下列语句的停顿

仲永/生五年

借旁近/与之,即/书诗四句,并/自为其名

其诗/以养父母、收族为意

自是/指物作诗/立就,其文理/皆有/可观者

传/一乡秀才/观之

日扳仲永/环谒于邑人

余闻之也/久

其/受之天也,贤于材人/远矣

?四、需要理解活用的字词1、“即书诗四句”书:名词活用为动词,写。

2、“日扳仲永环谒于邑人”日:名词活用为状语,每天。

3、“邑人奇之”奇:形容词活用为动词,对……感到惊奇。

4、“稍稍宾客其父”宾客:名词活用为动词,把……当宾客招待。

5、“父利其然也”利:名词活用为动词,认为有利。

?五、注意下列实词的理解1、“养父母”养:赡养。

2、“自是指物作诗立就” 立就:立刻完成

3、“传一乡秀才观之”一乡:全乡。

4、“或以钱币乞之”或:有的人。

5、邑人:同县的人

6、“从先人还家”从:跟从。

7、“前时之闻”:以前听到的名声。

8、“泯然众人矣” 泯然:完全

9、“卒之为众人”卒:最终。众:普通。

10、“如此之贤也”贤:(有)才能。

11、“且为众人”且:尚且。

12、“固众人”固:本来。

?六、理解下列句式 1、“不使学”省略句,省略了宾语,即“不使(之)学”:不让(仲永)学习。

?

2、“还自扬州”倒装句,正确的语序是“自扬州还”: 从扬州回家。

?

3、“受之天也”省略句,省略了介词,即“受之(于)天”:从上天那里得到或上天赋予的七、思考下列问题1、仲永经历了哪几个变化过程?请用原文的句子来说明。

明确:A、生五年,指物作诗立就

B、十二三矣,不能称前时之闻

C、又七年,泯然众人矣

(仲永由“神童”——变成了“平常人”)2、那么仲永为什么会“泯然众人矣”呢?我们一起来分析吧。

(1)仲永生活在什么样的家庭中?

明确:“世隶耕”,点明了其家庭背景,也暗示造成他悲剧的深层原因。

(2)知道仲永才华出众时父亲是怎样做的?我们可以看出父亲是怎样的一个人?

明确:父亲是“日扳仲永环谒于邑人 ,不使学”。父亲——贪图小利,目光短浅,愚昧无知。

3、请同学们总结一下,仲永变成常人的原因是什么呢?用自己的话概述,对此,你有什么启示?

明确:先天聪明的仲永,没能接受后天的教育,所以最终变成了常人。所以人们常说“活到老,学到老”呀。八、关于写法1、默读一、二段,思考它们的表达方式是什么?与最后一段的表达方式相同吗?若不同,又是什么呢?

明确:一、二段是叙事,三段是议论。

2、在写仲永的变化过程中哪个环节写得最详细?为什么?

明确:是第一个阶段。正面和侧面都写了仲永的才华独特。更衬托出后天教育的重要性。九、注意一词多义之:

A、忽啼求之(代书具)

B、借旁近与之(代仲永)

C、传一乡秀才观之(代诗)

D、余闻之也久(代这件事)

E、仲永之通悟(助词 的)

F、卒之为众人(舒缓语气 不译)

闻:

A、余闻之也久(动词,听说)

B、不能称前时之闻(名词,所听到的)

自:

A、并自为其名(自己)

B、还自扬州(从)十、有关学习的名言人不光是靠他生来就拥有一切,而是靠他从学习中所得到的一切来造就自己。 ——歌 德 人的天才只是火花,要想使它成熊熊火焰,哪就只有学习!学习!!! ——高尔基 学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。 ——阿卜·日·法拉兹 学习是劳动,是充满思想的劳动。 ——乌申斯基 当你还不能对自己说今天学到了什么东西时,你就不要去睡觉。 ——利希顿堡 游手好闲的学习并不比学习游手好闲好。 ——约·贝勒斯 求学的三个条件是:多观察、多吃苦、多研究。 ——加菲劳 学到很多东西的诀窍,就是一下子不要学很多。 ——洛 克 有教养的头脑的第一个标志就是善于提问。 ——普列汉诺夫 十一、课外阅读 ——王安石精品散文《读孟尝君传》

世皆称孟尝君能得士,士以故归之;而卒赖其力,以脱于虎豹之秦。嗟乎!孟尝君特鸡 鸣狗盗之雄耳,岂足以言得士?不然,擅齐之强,得一士焉,宜可以南面而制秦,尚何取鸡 鸣狗盗之哉?夫鸡鸣狗盗之出其门,此士之所以不至也。

相关注解:鸡鸣狗盗

《史记·孟尝君列传》载:战国时,齐国孟尝君被秦国扣留,他的门客装狗夜入秦宫,窃得狐白裘,献给秦王爱妾,使孟尝君得以逃出。另一门客学鸡叫,赚开函谷关城门,终于逃回齐国。 〔以故归之〕:因这个原故归附、投奔他。

〔卒赖其力以脱于虎豹之秦〕:终于依靠他们的力量,从虎豹般(凶狠)的秦国逃出来。其,他,他们,代“士”。“虎豹之秦”,语出《史记.苏秦传》:

“夫秦,虎狼之国也。”这句话说的史实是,秦昭王听说孟尝君是贤人,请他来秦国做国相,后又听信谗言,把他囚禁起来,准备杀掉他。孟尝君派人向昭王的宠妃求救,宠妃提出要孟尝君的狐白裘。恰巧孟尝君的狐白裘已献给秦昭王,孟尝君的食客中有个能作狗盗的人,使夜入秦宫将狐白裘盗出献给宠妃,宠妃便替孟尝君说情,秦昭王把孟尝君放了。孟尝君连夜奔逃,至函谷关,天还未明,关法规定,鸡鸣后才开关放人,而秦昭王后悔放走了孟尝君,派兵追

赶。孟尝君门客中有人能作鸡鸣,引起群鸡都叫起来,孟尝君才逃出了关。

〔特鸡鸣狗盗之雄耳〕:只是能作鸡鸣狗盗这种人的首领罢了。特,只,过。雄,这里意为首领。耳,罢了。

〔不然〕:不是这样〔的话〕。然,这样。

〔擅齐之强〕:拥有齐国强大的国力。擅,据有,专有。

〔得一士焉〕:(只要)得到一个士。“一士”,指一个真正的“士”,即有

本事治国之士。这里用“一士”,是用来表明那些能作鸡鸣狗盗的人并非真正

的“士”,孟尝君实际上连一个“士”也没有得到。

〔南面而制秦〕:意思是齐国能成为天下霸主而制服秦国。南面,指君临天

下,古代国君听政或接见诸侯,坐北面南,所以说“南面”。十二、读后反思1、在本篇短文中我们学到了一个成语,它是?

2、在本篇短文中,作者把“战国四君子”之一的孟尝君 讥讽得如此这般,原因是什么?

3、解释下列斜体词语。

A、以故归之:

B、 特鸡鸣狗盗之雄耳:

C、不然:要想知识常新,思想常新,还得多学习呀。真可谓——“问渠那得清如许,为有源头活水来。”同学们热爱你们的学习吧。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记