广西桂林市逸仙中学人民版高中历史必修二:7.2、3斯大林模式的社会主义建设道路 课件 61张

文档属性

| 名称 | 广西桂林市逸仙中学人民版高中历史必修二:7.2、3斯大林模式的社会主义建设道路 课件 61张 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-27 15:45:21 | ||

图片预览

文档简介

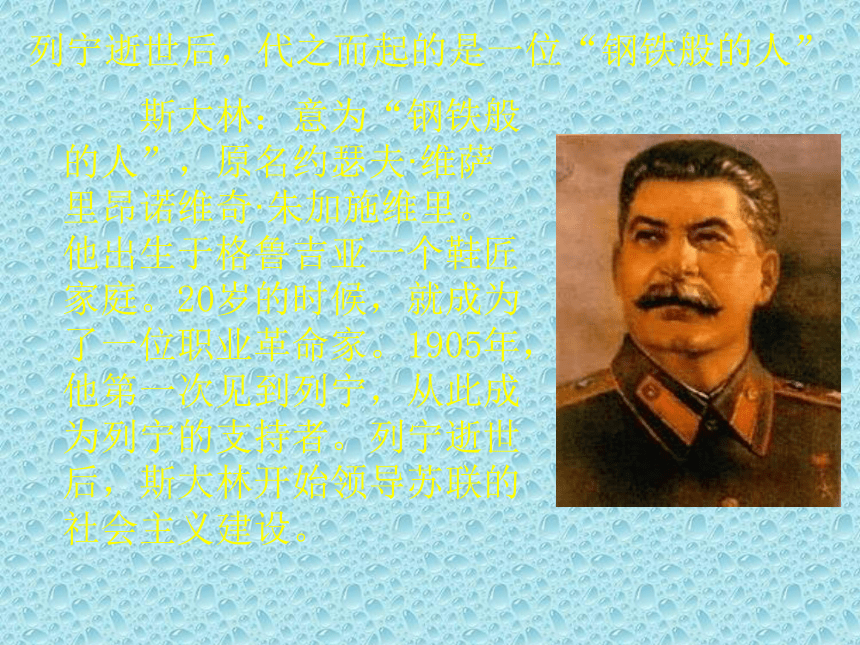

课件61张PPT。猜猜我是谁? 现在知道了吧和旁边两位相比,兄弟我也算是一表人才吧列宁逝世后,代之而起的是一位“钢铁般的人” 斯大林:意为“钢铁般的人”,原名约瑟夫·维萨里昂诺维奇·朱加施维里。他出生于格鲁吉亚一个鞋匠家庭。20岁的时候,就成为了一位职业革命家。1905年,他第一次见到列宁,从此成为列宁的支持者。列宁逝世后,斯大林开始领导苏联的社会主义建设。斯大林这个名字足以震撼世界

有人说他是个残暴凶狠的魔鬼

有人说他是个杀人不眨眼的暴君

有人说他是十恶不赦的历史罪人

也有人把他视为天之骄子,扭转整个世界的历史巨人

他是英勇无畏的,又是冷酷无情的返回 他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的是一个拥有核武的强国。

——丘吉尔专题七 苏联社会主义建设的经验与教训

二 斯大林模式的社会主义建设道路课程标准:

列举“斯大林模式”的主要表现,认识其在实践中的经验教训。专题七 苏联社会主义建设的经验与教训

二 斯大林模式的社会主义建设道路斯大林的工业化之路农业全盘集体化斯大林模式 材料一 斯大林在论述苏联的工业化时说:“在资本主义国家,工业化通常是从轻工业开始的,由于轻工业同重工业比较起来,需要的投资少,资本周转快,获得利润也较容易,所以在那里,轻工业成为工业化的头一个对象。只有经过一个长时间,轻工业积累了利润并把这些利润集中于银行,这才轮到重工业,积累才开始逐渐转到重工业中去,造成重工业发展的条件,但这是一个需要数十年之久的长期过程——共产党当然不能走这条路。党知道战争日益迫近,没有重工业就无法保卫国家,所以必须赶快发展重工业,如果这事做迟了,就要失败。”

——《斯大林选集》下卷

材料二 历史学家评论苏联的工业化时说:“斯大林在苏联工业化时……实际上是把农业作为‘殖民地’了。苏联工业化开始时,农民不但要缴纳直接税和间接税,还要低价出售农产品和高价买进工业品,价格剪刀差使资金从农业流向工业……结果,农业生产遭到了严重破坏。在苏联工业化短短的十几年内,曾发生两次较大的危机。”

——《斯大林时期苏联工业化的理论和实践》

材料三 毛泽东在评论苏联工业化时说,苏联“片面地注重重工业,忽视农业和轻工业,因而造成市场上的货物不够、货币不稳定。”

——《毛泽东选集》第五卷资本主义国家的工业化通常都是走怎样的道路?这样做的优点是什么?先轻工业,后重工业 材料一 斯大林在论述苏联的工业化时说:“在资本主义国家,工业化通常是从轻工业开始的,由于轻工业同重工业比较起来,需要的投资少,资本周转快,获得利润也较容易,所以在那里,轻工业成为工业化的头一个对象。只有经过一个长时间,轻工业积累了利润并把这些利润集中于银行,这才轮到重工业,积累才开始逐渐转到重工业中去,造成重工业发展的条件,但这是一个需要数十年之久的长期过程——共产党当然不能走这条路。党知道战争日益迫近,没有重工业就无法保卫国家,所以必须赶快发展重工业,如果这事做迟了,就要失败。”

——《斯大林选集》下卷

材料二 历史学家评论苏联的工业化时说:“斯大林在苏联工业化时……实际上是把农业作为‘殖民地’了。苏联工业化开始时,农民不但要缴纳直接税和间接税,还要低价出售农产品和高价买进工业品,价格剪刀差使资金从农业流向工业……结果,农业生产遭到了严重破坏。在苏联工业化短短的十几年内,曾发生两次较大的危机。”

——《斯大林时期苏联工业化的理论和实践》

材料三 毛泽东在评论苏联工业化时说,苏联“片面地注重重工业,忽视农业和轻工业,因而造成市场上的货物不够、货币不稳定。”

——《毛泽东选集》第五卷资本主义国家的工业化通常都是走怎样的道路?这样做的优点是什么?发展轻工业投资少,周期短,见效快,可以为重工业积累资金 材料一 斯大林在论述苏联的工业化时说:“在资本主义国家,工业化通常是从轻工业开始的,由于轻工业同重工业比较起来,需要的投资少,资本周转快,获得利润也较容易,所以在那里,轻工业成为工业化的头一个对象。只有经过一个长时间,轻工业积累了利润并把这些利润集中于银行,这才轮到重工业,积累才开始逐渐转到重工业中去,造成重工业发展的条件,但这是一个需要数十年之久的长期过程——共产党当然不能走这条路。党知道战争日益迫近,没有重工业就无法保卫国家,所以必须赶快发展重工业,如果这事做迟了,就要失败。”

——《斯大林选集》下卷

材料二 历史学家评论苏联的工业化时说:“斯大林在苏联工业化时……实际上是把农业作为‘殖民地’了。苏联工业化开始时,农民不但要缴纳直接税和间接税,还要低价出售农产品和高价买进工业品,价格剪刀差使资金从农业流向工业……结果,农业生产遭到了严重破坏。在苏联工业化短短的十几年内,曾发生两次较大的危机。”

——《斯大林时期苏联工业化的理论和实践》

材料三 毛泽东在评论苏联工业化时说,苏联“片面地注重重工业,忽视农业和轻工业,因而造成市场上的货物不够、货币不稳定。”

——《毛泽东选集》第五卷斯大林认为苏联的工业化道路同资本主义国家有何不同?主要理由是什么?首先发展重工业。理由:苏联面临帝国主义的包围,为了保卫国家,必须优先发展重工业 假设你是当时的苏联领导人,在当时苏联的国情下,有什么好的办法使苏联重工业快速发展起来?情景体验工业化背景:

⒈内部:技术落后,资金短缺;

⒉外部:帝国主义威胁;

⒊没有成功经验可供借鉴 材料一 斯大林在论述苏联的工业化时说:“在资本主义国家,工业化通常是从轻工业开始的,由于轻工业同重工业比较起来,需要的投资少,资本周转快,获得利润也较容易,所以在那里,轻工业成为工业化的头一个对象。只有经过一个长时间,轻工业积累了利润并把这些利润集中于银行,这才轮到重工业,积累才开始逐渐转到重工业中去,造成重工业发展的条件,但这是一个需要数十年之久的长期过程——共产党当然不能走这条路。党知道战争日益迫近,没有重工业就无法保卫国家,所以必须赶快发展重工业,如果这事做迟了,就要失败。”

——《斯大林选集》下卷

材料二 历史学家评论苏联的工业化时说:“斯大林在苏联工业化时……实际上是把农业作为‘殖民地’了。苏联工业化开始时,农民不但要缴纳直接税和间接税,还要低价出售农产品和高价买进工业品,价格剪刀差使资金从农业流向工业……结果,农业生产遭到了严重破坏。在苏联工业化短短的十几年内,曾发生两次较大的危机。”

——《斯大林时期苏联工业化的理论和实践》

材料三 毛泽东在评论苏联工业化时说,苏联“片面地注重重工业,忽视农业和轻工业,因而造成市场上的货物不够、货币不稳定。”

——《毛泽东选集》第五卷苏联的工业化按什么途径进行?牺牲农业,轻视轻工业,片面发展重工业专题七 苏联社会主义建设的经验与教训

二 斯大林模式的社会主义建设道路一、斯大林的工业化之路

⒈背景:⑴内部:技术落后,资金短缺;

⑵外部:帝国主义威胁;

⑶没有成功经验可供借鉴

⒉过程:

⑴起步:1925.12联共(布)十四大

⑵两个五年计划 1928—1937

⑶实现国家工业化:19371929~1933年资本主义世界经济危机T-34型坦克,作为二战中性能最好的坦克之一,共生产了四万多辆PPSH(波波沙)-41冲锋枪,共生产六百万枝喀秋莎火箭炮在怒吼 材料一 历史学家评论苏联的工业化时说:“斯大林在苏联工业化时……实际上是把农业作为‘殖民地’了。苏联工业化开始时,农民不但要缴纳直接税和间接税,还要低价出售农产品和高价买进工业品,价格剪刀差使资金从农业流向工业……结果,农业生产遭到了严重破坏。在苏联工业化短短的十几年内,曾发生两次较大的危机。”

——《斯大林时期苏联工业化的理论和实践》

材料二 苏联政府采取提高工业品价格、降低农产品价格的办法,要农民为工业化提供资金……据统计……从农民手中拿走的粮食,约占其收获量的40%,而粮食收购价远低于生产成本。……一五计划期间,通过这些办法从农民手中得到的资金,在工业化资金中约占1/3。

材料三 苏联的办法把农民挖得很苦。他们采取所谓义务交售制等项办法,把农民生产的东西拿走太多,给的代价又极低。他们这样来积累资金,使农民的生产积极性受到极大的损害。你要母鸡多生蛋,又不给它米吃,又要马儿跑得好,又要马儿不吃草。世界上哪有这样的道理。

──毛泽东《论十大关系》

请思考:苏联的工业化途径造成了什么问题?

答:牺牲了广大农民的利益,挫伤了他们的生产积极性,使农业长期停滞不前。专题七 苏联社会主义建设的经验与教训

二 斯大林模式的社会主义建设道路一、斯大林的工业化之路

⒈背景:⑴内部:技术落后,资金短缺;

⑵外部:帝国主义威胁;

⑶没有成功经验可供借鉴

⒉过程:

⑴起步:1925.12联共(布)十四大

⑵两个五年计划 1928—1937

⑶实现国家工业化:1937

⒊评价专题七 苏联社会主义建设的经验与教训

二 斯大林模式的社会主义建设道路一、斯大林的工业化之路

⒈背景:⑴内部:技术落后,资金短缺;

⑵外部:帝国主义威胁;

⑶没有成功经验可供借鉴

⒉过程:

⑴起步:1925.12联共(布)十四大

⑵两个五年计划 1928—1937

⑶实现国家工业化:1937

成就:形成比较齐全的工业体系;世界工业强国

⒊评价

弊端:农、轻、重比例失调专题七 苏联社会主义建设的经验与教训

二 斯大林模式的社会主义建设道路一、斯大林的工业化之路

⒈背景:

⒉过程:

成就:形成比较齐全的工业体系;世界工业强国

⒊评价

弊端:农、轻、重比例失调

二、农业全盘集体化

⒈背景:农业的落后;工业化对粮食的需求

⒉过程:农业集体化运动农民加入集体农庄集体农庄庄员在田间用餐乌克兰人民正在集体收割庄稼集体农庄幸福快乐的少女日子一天比一天幸福集体农庄化 材料一 目前集体农庄运动中具有决定意义的新现象,就是农民已经不象以前那样一批一批地加入,而是整村、整乡、甚至整个专区地加入。

——斯大林《大转变的一年》(1929年11月)

材料二 据统计,在苏联农村中,从1929年7月到1930年7月,牛减少了32%,马减少了13%,猪减少了33%,羊减少了26%。

请回答:

⒈材料一表明苏共中央在农业集体化决策上有什么变化?这一变化可能带来什么问题?

答:苏联加快集体化进程(全盘集体化)。

问题:采用行政命令,不可避免出现强迫。

⒉为什么会出现材料二中的现象,会产生什么严重后果?

答:由于强迫农民加入集体农庄,引起农民的不满与抵制。

后果:严重挫伤农民的生产积极性,最终影响农业发展。 从苏联经济成分、阶级关系上考虑苏联社会发生了哪些显著变化?经济上:

社会主义经济成分取得了彻底胜利,封建与资本主义的成分被消灭;

阶级上:

剥削阶级(包括富农)被消灭;国内只存在农民阶级、工人阶级与知识分子。苏联社会主义工业化

和农业集体化的实现专题七 苏联社会主义建设的经验与教训

二 斯大林模式的社会主义建设道路一、斯大林的工业化之路

⒈背景:

⒉过程:

成就:形成比较齐全的工业体系;世界工业强国

⒊评价

弊端:农、轻、重比例失调

二、农业全盘集体化

⒈背景:农业的落后;工业化对粮食的需求

⒉过程:农业集体化运动

三、斯大林模式

⒈确立标志:1936年,苏联通过宪法

⒉特点专题七 苏联社会主义建设的经验与教训

二 斯大林模式的社会主义建设道路一、斯大林的工业化之路

二、农业全盘集体化

三、斯大林模式

⒈确立标志:1936年,苏联通过宪法

经济:高度集中(指令性计划模式;排斥市场调

节;行政手段管理经济)

⒉特点 政治:高度集权(国家权力高度集中于党;党的

权力高度集中于中央)

思想文化:高度集中(行政干预手段管理思想学

术问题;个人崇拜) 1929年12月21日,举国上下庆祝斯大林50寿辰。《真理报》用8个版面刊载党和国家领导人的祝寿文章,称颂斯大林是列宁的唯一主要助手,是列宁事业的继承人,是活着的列宁。各地党政组织和个人也纷纷向斯大林发出致敬信。许多城市、工厂、农庄和街道甚至山峰都用斯大林的名字来命名。此后,过分颂扬之风愈演愈烈,进而成为一种政治思潮。一切成绩胜利都归功于斯大林。斯大林就是党和国家的化身,真理的代表,他的讲话成为人们工作、发言的唯一依据,判断事物对错的唯一标准。斯大林被奉为神明,当作偶像顶礼膜拜。30年代,斯大林主持开展了一系列批判运动。这些批判把斯大林的绝对领导和唯一正确地位从政治领域扩展到文化学术领域。 在亿万人民的心目中斯大林成为神话般的人间上帝,大家开始战战兢兢地念叨他的名字,他们相信:只有他一个人能够拯救苏维埃国家,使之不受侵略和解体。

——麦德维杰夫《让历史来审判》基洛夫被暗杀——苏联“大清洗”的导火索 在1934年初召开第十七次党代表大会期间,按规定对总书记斯大林的鼓掌可达10分钟,对其他政治局委员鼓掌不能超过2分钟,可是政治局委员兼列宁格勒州书记基洛夫出现时,鼓掌长达10分钟之久。选举中央委员会时,斯大林是当选委员中得票最少的一个,缺票270张,而基洛夫只缺3张。斯大林对此感到十分震惊。但是,基洛夫这位在党内外深孚众望的领导人在1934年12月1日被暗杀。斯大林得悉基洛夫被害的消息后,当天赶到列宁格勒,亲自审讯凶手。他还提议对苏联刑法作了如下修改:侦察恐怖活动案件不得超过十天;被告结论于开庭前一天交给被告;判决一经作出,不得上诉,不得赦免;极刑立即执行。从此,清洗、镇压的规模迅速扩大。大批党、政、军领导人和普通群众受到迫害,遭枪杀。 此后,参与基洛夫一案侦察工作和见证的人不是死于车祸就是永久失踪。由此开始,和斯大林意见不一致的季诺维也夫、加米涅夫、布哈林也被指控犯有谋杀罪和叛国罪而被害。接着,内务部的部长们和主要局长被杀,参加十七次代表大会的1966人中有1108人被捕,占56%;大会选出的139名中央委员有98人被捕、被杀,占70%。在军队中总共有4万多名军官遭迫害,5名元帅中有3名被杀害,10多位副国防人民委员中无一人得以幸免,15名集团军司令中有13名被杀。同时,在经济建设部门,大批专家、工程技术人员和企业管理干部被清洗,严重影响了经济的正常进行。1938年末,大清洗运动才逐渐平息。 西方材料估计有500万人受牵连,30—40万人被处决。1936—1939年间,有一半以上的党员,即120万人被逮捕。专题七 苏联社会主义建设的经验与教训

二 斯大林模式的社会主义建设道路一、斯大林的工业化之路

二、农业全盘集体化

三、斯大林模式

⒈确立标志:1936年,苏联通过宪法

经济:高度集中(指令性计划模式;排斥市场调

节;行政手段管理经济)

⒉特点 政治:高度集权(国家权力高度集中于党;党的

权力高度集中于中央)

思想文化:高度集中(行政干预手段管理思想学

术问题;个人崇拜)

⒊评价⒈积极方面:

经济上:一度推动了苏联社会生产力的发展;

政治上:保证党的领导,发挥党在社会主义建设中的作用,维系政局稳定;

思想文化上:有利于统一全国人民的意志。

⒉消极方面:

经济上:从长远看,影响了农业、轻工业的发展;压抑地方和企业的积极性;

政治上:个人专断,破坏了社会主义民主和法制;

思想文化上:不利于思想文化的繁荣。斯大林模式结论:斯大林模式是苏联进行社会主义建设的探索和创新,曾在初期和战争时期发挥过积极作用,但不是建设社会主义的惟一模式。专题七 苏联社会主义建设的经验与教训

二 斯大林模式的社会主义建设道路一、斯大林的工业化之路

二、农业全盘集体化

三、斯大林模式

⒈确立标志:1936年,苏联通过宪法

经济:高度集中(指令性计划模式;排斥市场调

节;行政手段管理经济)

⒉特点 政治:高度集权(国家权力高度集中于党;党的

权力高度集中于中央)

思想文化:高度集中(行政干预手段管理思想学

术问题;个人崇拜)

⒊评价:初期起积极作用;后来弊端日益显露斯大林模式形成的历史背景:

⑴国际形势:处于资本主义国家的包围和战争威胁之中

⑵经济形势:生产力水平相对落后

⑶政治形势:斯大林巩固领导地位

⑷历史传统与社会环境:革命前存在大量封建残余;专制主义意识形态根深蒂固

⑸个人因素:斯大林的个人性格斯大林的个人性格与个人经历 列宁在其遗嘱中有关斯大林的叙述:“……斯大林同志当了总书记,掌握了无限的权力,但他能不能谨慎地使用这一权力,我没有把握。……斯大林同志太粗暴,这个缺点在我们中间,在我们共产党人的来往中是可以容忍的。但是在总书记的职位上是不可容忍的了。”

在十月革命前的革命生涯中,斯大林曾八次被捕,其中六次从流放地逃脱,又回到原地继续革命。……应当说,斯大林令人信服地展现了他非凡的意志力。……斯大林的思想,对人的主观能动性比较看重,对客观规律则尊重不够;对该做什么比较强调,对能做什么不够重视,这恐怕是造成斯大林理论思想中主观主义过多的原由之一。

斯大林有强烈的俄罗斯民族主义情绪,专制主义、皇权主义思想严重。斯大林模式形成的历史背景:

⑴国际形势:处于资本主义国家的包围和战争威胁之中

⑵经济形势:生产力水平相对落后

⑶政治形势:斯大林巩固领导地位

⑷历史传统与社会环境:革命前存在大量封建残余;专制主义意识形态根深蒂固

⑸个人因素:斯大林的个人性格如果我们要总结出这一模式形成的根本原因的话,请问该如何总结?这是由苏联当时相对落后的生产力水平所决定的赫鲁晓夫勃列日涅夫戈尔巴乔夫三、苏联社会主义改革与挫折“高度集中的斯大林模式”【课标要求】 1、概述赫鲁晓夫、勃烈日涅夫、戈尔巴乔夫改革的基本历程、主要内容并分析其失败的原因;

2、认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性;

3、体会改革的艰难曲折,树立自强不息、勇于改革创新的精神。重点:概述“赫、勃和戈”改革

难点:探讨苏联解体的原因(1)斯大林模式的弊端日益暴露:

农业的相对落后;

工业领域暴露出越来越多的问题;1、赫鲁晓夫改革的背景(2)对斯大林的个人崇拜;

(3)1953年,斯大林的逝世(契机,可能)

经济政治 农业:

(突破口) 扩大自主权(城市企业)削减农业税垦荒和种植玉米工业: 改革工业管理体制,扩大地方权力。但没有使企业获得独立自主的经济地位对斯大林个人崇拜的批评

(苏共二十大 秘密报告)平反冤假错案2、内容3、结果:失败积极:冲击了“神圣不可侵犯”的斯大林模式,打开了苏联社会主义改革的闸门,具有探索性和开创性。消极:未能从根本上打破斯大林模式的框架。

4、评价: 赫鲁晓夫既是斯大林模式的掘墓人,

但最终还是扮演了守墓人的角色。①改革没有结合国情②改革缺乏事实求是的精神,思想上急于求成 ③改革缺乏正确的指导思想,理论上准备不足 ④改革没有触动高度集中的体制。5、赫鲁晓夫改革失败的原因政治方面:1、勃列日涅夫改革的内容(1)前期 有所发展(2)后期 逐渐停滞 (70年代初)重点在工业上,“新经济体制”经济方面:强调加强党的集体领导,

提出扩大党内外民主,

实行集体领导原则。(60年后期——70年前期)二、逐渐停滞的勃列日涅夫改革(1964-1982) 2、改革的成就前期:工农业有了很大发展,人民生活水平提高、可与

美国匹敌(美苏争霸占据上风)后期:70年代初,改革呈现停滞和下降趋势,进入僵化状态。苏联社会陷入因境。改革的结果:最终失败3、勃列改革失败的原因

原因一:仍未突破原来的计划经济体制。原因二:对国情的错误判断,脱离实际。

1967年,勃列日涅夫宣布苏联已建成“发达社会主义”社会,这种过高估计苏联社会实际发展水平的错误判断,进一步阻碍了改革进程。原因三:推行霸权主义的外交政策,与美国进行军备竞赛,加重了经济负担。

到1975年以后,国民经济进入停滞时期三、莫斯科落日—戈尔巴乔夫改革和苏联解体1、背景 思考:戈尔巴乔夫改革前他面

临着什么样的困难?政治:

经济:

民族

关系 :

对外

关系:政治生活僵化发展速度下降民族矛盾关系紧张,

急需缓和旧体制的束缚2、改革进程:

A.1985—1988年,经济改革,实施“加速战略”,

失败;

B.1988年后,政治改革

指导思想:人道的、民主的社会主义,实质是改良的资本主义。即全盘西方化,这是改革失败的思想根源,也是西方国家实施“和平演变”战略的结果。1)改变指导思想3)1990年,政治多元化

放弃党的地位——实行多党制2)“民主化”“公开性”——党内外各种反对势力趁机崛起3、后果:

A.国家政局不稳 B.经济大滑坡

C.思想领域极度混乱 D.民族分离倾向加剧

党内斗争公开化,苏共分裂。国家走向解体。

4、苏联解体的步骤八一九事件----国家政权发生质变<<阿拉木图宣言>>----苏联解体“八一九”事件<<阿拉木图宣言>>问题探讨:1、有人说,是戈尔巴乔夫的改革葬送了苏联,如果不改革,苏联就不会解体。你是否赞同这种说法吗?为什么?1)、根本原因:斯大林体制下的问题长期没有得到纠正2)、历史原因:苏联体制上的弊端和政策上的错误(民族高压政策导致的民族分离运动)3)、外因:西方国家的和平演变4)、直接原因:戈尔巴乔夫的背离社会主义方向的改革2、苏联解体,从中我们得到了哪些认识? ①社会主义道路并不是一帆风顺的,具有曲折性、复杂性; ②社会主义还处于初级阶段,也需要不断的改革来逐步完善; ③此次剧变仅说明苏联模式的失败,并不是整个社会主义的失败; 3、苏联的改革和失败对我国社会主义建设有怎样的启示:1、抓好执政党建设

2、以经济建设为中心,提高人民生活水平

3、走自己的路,建设有中国特色的社会主义

4、抵制西方国家的“和平演变” 5、正确协调处理好民族问题

有人说他是个残暴凶狠的魔鬼

有人说他是个杀人不眨眼的暴君

有人说他是十恶不赦的历史罪人

也有人把他视为天之骄子,扭转整个世界的历史巨人

他是英勇无畏的,又是冷酷无情的返回 他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的是一个拥有核武的强国。

——丘吉尔专题七 苏联社会主义建设的经验与教训

二 斯大林模式的社会主义建设道路课程标准:

列举“斯大林模式”的主要表现,认识其在实践中的经验教训。专题七 苏联社会主义建设的经验与教训

二 斯大林模式的社会主义建设道路斯大林的工业化之路农业全盘集体化斯大林模式 材料一 斯大林在论述苏联的工业化时说:“在资本主义国家,工业化通常是从轻工业开始的,由于轻工业同重工业比较起来,需要的投资少,资本周转快,获得利润也较容易,所以在那里,轻工业成为工业化的头一个对象。只有经过一个长时间,轻工业积累了利润并把这些利润集中于银行,这才轮到重工业,积累才开始逐渐转到重工业中去,造成重工业发展的条件,但这是一个需要数十年之久的长期过程——共产党当然不能走这条路。党知道战争日益迫近,没有重工业就无法保卫国家,所以必须赶快发展重工业,如果这事做迟了,就要失败。”

——《斯大林选集》下卷

材料二 历史学家评论苏联的工业化时说:“斯大林在苏联工业化时……实际上是把农业作为‘殖民地’了。苏联工业化开始时,农民不但要缴纳直接税和间接税,还要低价出售农产品和高价买进工业品,价格剪刀差使资金从农业流向工业……结果,农业生产遭到了严重破坏。在苏联工业化短短的十几年内,曾发生两次较大的危机。”

——《斯大林时期苏联工业化的理论和实践》

材料三 毛泽东在评论苏联工业化时说,苏联“片面地注重重工业,忽视农业和轻工业,因而造成市场上的货物不够、货币不稳定。”

——《毛泽东选集》第五卷资本主义国家的工业化通常都是走怎样的道路?这样做的优点是什么?先轻工业,后重工业 材料一 斯大林在论述苏联的工业化时说:“在资本主义国家,工业化通常是从轻工业开始的,由于轻工业同重工业比较起来,需要的投资少,资本周转快,获得利润也较容易,所以在那里,轻工业成为工业化的头一个对象。只有经过一个长时间,轻工业积累了利润并把这些利润集中于银行,这才轮到重工业,积累才开始逐渐转到重工业中去,造成重工业发展的条件,但这是一个需要数十年之久的长期过程——共产党当然不能走这条路。党知道战争日益迫近,没有重工业就无法保卫国家,所以必须赶快发展重工业,如果这事做迟了,就要失败。”

——《斯大林选集》下卷

材料二 历史学家评论苏联的工业化时说:“斯大林在苏联工业化时……实际上是把农业作为‘殖民地’了。苏联工业化开始时,农民不但要缴纳直接税和间接税,还要低价出售农产品和高价买进工业品,价格剪刀差使资金从农业流向工业……结果,农业生产遭到了严重破坏。在苏联工业化短短的十几年内,曾发生两次较大的危机。”

——《斯大林时期苏联工业化的理论和实践》

材料三 毛泽东在评论苏联工业化时说,苏联“片面地注重重工业,忽视农业和轻工业,因而造成市场上的货物不够、货币不稳定。”

——《毛泽东选集》第五卷资本主义国家的工业化通常都是走怎样的道路?这样做的优点是什么?发展轻工业投资少,周期短,见效快,可以为重工业积累资金 材料一 斯大林在论述苏联的工业化时说:“在资本主义国家,工业化通常是从轻工业开始的,由于轻工业同重工业比较起来,需要的投资少,资本周转快,获得利润也较容易,所以在那里,轻工业成为工业化的头一个对象。只有经过一个长时间,轻工业积累了利润并把这些利润集中于银行,这才轮到重工业,积累才开始逐渐转到重工业中去,造成重工业发展的条件,但这是一个需要数十年之久的长期过程——共产党当然不能走这条路。党知道战争日益迫近,没有重工业就无法保卫国家,所以必须赶快发展重工业,如果这事做迟了,就要失败。”

——《斯大林选集》下卷

材料二 历史学家评论苏联的工业化时说:“斯大林在苏联工业化时……实际上是把农业作为‘殖民地’了。苏联工业化开始时,农民不但要缴纳直接税和间接税,还要低价出售农产品和高价买进工业品,价格剪刀差使资金从农业流向工业……结果,农业生产遭到了严重破坏。在苏联工业化短短的十几年内,曾发生两次较大的危机。”

——《斯大林时期苏联工业化的理论和实践》

材料三 毛泽东在评论苏联工业化时说,苏联“片面地注重重工业,忽视农业和轻工业,因而造成市场上的货物不够、货币不稳定。”

——《毛泽东选集》第五卷斯大林认为苏联的工业化道路同资本主义国家有何不同?主要理由是什么?首先发展重工业。理由:苏联面临帝国主义的包围,为了保卫国家,必须优先发展重工业 假设你是当时的苏联领导人,在当时苏联的国情下,有什么好的办法使苏联重工业快速发展起来?情景体验工业化背景:

⒈内部:技术落后,资金短缺;

⒉外部:帝国主义威胁;

⒊没有成功经验可供借鉴 材料一 斯大林在论述苏联的工业化时说:“在资本主义国家,工业化通常是从轻工业开始的,由于轻工业同重工业比较起来,需要的投资少,资本周转快,获得利润也较容易,所以在那里,轻工业成为工业化的头一个对象。只有经过一个长时间,轻工业积累了利润并把这些利润集中于银行,这才轮到重工业,积累才开始逐渐转到重工业中去,造成重工业发展的条件,但这是一个需要数十年之久的长期过程——共产党当然不能走这条路。党知道战争日益迫近,没有重工业就无法保卫国家,所以必须赶快发展重工业,如果这事做迟了,就要失败。”

——《斯大林选集》下卷

材料二 历史学家评论苏联的工业化时说:“斯大林在苏联工业化时……实际上是把农业作为‘殖民地’了。苏联工业化开始时,农民不但要缴纳直接税和间接税,还要低价出售农产品和高价买进工业品,价格剪刀差使资金从农业流向工业……结果,农业生产遭到了严重破坏。在苏联工业化短短的十几年内,曾发生两次较大的危机。”

——《斯大林时期苏联工业化的理论和实践》

材料三 毛泽东在评论苏联工业化时说,苏联“片面地注重重工业,忽视农业和轻工业,因而造成市场上的货物不够、货币不稳定。”

——《毛泽东选集》第五卷苏联的工业化按什么途径进行?牺牲农业,轻视轻工业,片面发展重工业专题七 苏联社会主义建设的经验与教训

二 斯大林模式的社会主义建设道路一、斯大林的工业化之路

⒈背景:⑴内部:技术落后,资金短缺;

⑵外部:帝国主义威胁;

⑶没有成功经验可供借鉴

⒉过程:

⑴起步:1925.12联共(布)十四大

⑵两个五年计划 1928—1937

⑶实现国家工业化:19371929~1933年资本主义世界经济危机T-34型坦克,作为二战中性能最好的坦克之一,共生产了四万多辆PPSH(波波沙)-41冲锋枪,共生产六百万枝喀秋莎火箭炮在怒吼 材料一 历史学家评论苏联的工业化时说:“斯大林在苏联工业化时……实际上是把农业作为‘殖民地’了。苏联工业化开始时,农民不但要缴纳直接税和间接税,还要低价出售农产品和高价买进工业品,价格剪刀差使资金从农业流向工业……结果,农业生产遭到了严重破坏。在苏联工业化短短的十几年内,曾发生两次较大的危机。”

——《斯大林时期苏联工业化的理论和实践》

材料二 苏联政府采取提高工业品价格、降低农产品价格的办法,要农民为工业化提供资金……据统计……从农民手中拿走的粮食,约占其收获量的40%,而粮食收购价远低于生产成本。……一五计划期间,通过这些办法从农民手中得到的资金,在工业化资金中约占1/3。

材料三 苏联的办法把农民挖得很苦。他们采取所谓义务交售制等项办法,把农民生产的东西拿走太多,给的代价又极低。他们这样来积累资金,使农民的生产积极性受到极大的损害。你要母鸡多生蛋,又不给它米吃,又要马儿跑得好,又要马儿不吃草。世界上哪有这样的道理。

──毛泽东《论十大关系》

请思考:苏联的工业化途径造成了什么问题?

答:牺牲了广大农民的利益,挫伤了他们的生产积极性,使农业长期停滞不前。专题七 苏联社会主义建设的经验与教训

二 斯大林模式的社会主义建设道路一、斯大林的工业化之路

⒈背景:⑴内部:技术落后,资金短缺;

⑵外部:帝国主义威胁;

⑶没有成功经验可供借鉴

⒉过程:

⑴起步:1925.12联共(布)十四大

⑵两个五年计划 1928—1937

⑶实现国家工业化:1937

⒊评价专题七 苏联社会主义建设的经验与教训

二 斯大林模式的社会主义建设道路一、斯大林的工业化之路

⒈背景:⑴内部:技术落后,资金短缺;

⑵外部:帝国主义威胁;

⑶没有成功经验可供借鉴

⒉过程:

⑴起步:1925.12联共(布)十四大

⑵两个五年计划 1928—1937

⑶实现国家工业化:1937

成就:形成比较齐全的工业体系;世界工业强国

⒊评价

弊端:农、轻、重比例失调专题七 苏联社会主义建设的经验与教训

二 斯大林模式的社会主义建设道路一、斯大林的工业化之路

⒈背景:

⒉过程:

成就:形成比较齐全的工业体系;世界工业强国

⒊评价

弊端:农、轻、重比例失调

二、农业全盘集体化

⒈背景:农业的落后;工业化对粮食的需求

⒉过程:农业集体化运动农民加入集体农庄集体农庄庄员在田间用餐乌克兰人民正在集体收割庄稼集体农庄幸福快乐的少女日子一天比一天幸福集体农庄化 材料一 目前集体农庄运动中具有决定意义的新现象,就是农民已经不象以前那样一批一批地加入,而是整村、整乡、甚至整个专区地加入。

——斯大林《大转变的一年》(1929年11月)

材料二 据统计,在苏联农村中,从1929年7月到1930年7月,牛减少了32%,马减少了13%,猪减少了33%,羊减少了26%。

请回答:

⒈材料一表明苏共中央在农业集体化决策上有什么变化?这一变化可能带来什么问题?

答:苏联加快集体化进程(全盘集体化)。

问题:采用行政命令,不可避免出现强迫。

⒉为什么会出现材料二中的现象,会产生什么严重后果?

答:由于强迫农民加入集体农庄,引起农民的不满与抵制。

后果:严重挫伤农民的生产积极性,最终影响农业发展。 从苏联经济成分、阶级关系上考虑苏联社会发生了哪些显著变化?经济上:

社会主义经济成分取得了彻底胜利,封建与资本主义的成分被消灭;

阶级上:

剥削阶级(包括富农)被消灭;国内只存在农民阶级、工人阶级与知识分子。苏联社会主义工业化

和农业集体化的实现专题七 苏联社会主义建设的经验与教训

二 斯大林模式的社会主义建设道路一、斯大林的工业化之路

⒈背景:

⒉过程:

成就:形成比较齐全的工业体系;世界工业强国

⒊评价

弊端:农、轻、重比例失调

二、农业全盘集体化

⒈背景:农业的落后;工业化对粮食的需求

⒉过程:农业集体化运动

三、斯大林模式

⒈确立标志:1936年,苏联通过宪法

⒉特点专题七 苏联社会主义建设的经验与教训

二 斯大林模式的社会主义建设道路一、斯大林的工业化之路

二、农业全盘集体化

三、斯大林模式

⒈确立标志:1936年,苏联通过宪法

经济:高度集中(指令性计划模式;排斥市场调

节;行政手段管理经济)

⒉特点 政治:高度集权(国家权力高度集中于党;党的

权力高度集中于中央)

思想文化:高度集中(行政干预手段管理思想学

术问题;个人崇拜) 1929年12月21日,举国上下庆祝斯大林50寿辰。《真理报》用8个版面刊载党和国家领导人的祝寿文章,称颂斯大林是列宁的唯一主要助手,是列宁事业的继承人,是活着的列宁。各地党政组织和个人也纷纷向斯大林发出致敬信。许多城市、工厂、农庄和街道甚至山峰都用斯大林的名字来命名。此后,过分颂扬之风愈演愈烈,进而成为一种政治思潮。一切成绩胜利都归功于斯大林。斯大林就是党和国家的化身,真理的代表,他的讲话成为人们工作、发言的唯一依据,判断事物对错的唯一标准。斯大林被奉为神明,当作偶像顶礼膜拜。30年代,斯大林主持开展了一系列批判运动。这些批判把斯大林的绝对领导和唯一正确地位从政治领域扩展到文化学术领域。 在亿万人民的心目中斯大林成为神话般的人间上帝,大家开始战战兢兢地念叨他的名字,他们相信:只有他一个人能够拯救苏维埃国家,使之不受侵略和解体。

——麦德维杰夫《让历史来审判》基洛夫被暗杀——苏联“大清洗”的导火索 在1934年初召开第十七次党代表大会期间,按规定对总书记斯大林的鼓掌可达10分钟,对其他政治局委员鼓掌不能超过2分钟,可是政治局委员兼列宁格勒州书记基洛夫出现时,鼓掌长达10分钟之久。选举中央委员会时,斯大林是当选委员中得票最少的一个,缺票270张,而基洛夫只缺3张。斯大林对此感到十分震惊。但是,基洛夫这位在党内外深孚众望的领导人在1934年12月1日被暗杀。斯大林得悉基洛夫被害的消息后,当天赶到列宁格勒,亲自审讯凶手。他还提议对苏联刑法作了如下修改:侦察恐怖活动案件不得超过十天;被告结论于开庭前一天交给被告;判决一经作出,不得上诉,不得赦免;极刑立即执行。从此,清洗、镇压的规模迅速扩大。大批党、政、军领导人和普通群众受到迫害,遭枪杀。 此后,参与基洛夫一案侦察工作和见证的人不是死于车祸就是永久失踪。由此开始,和斯大林意见不一致的季诺维也夫、加米涅夫、布哈林也被指控犯有谋杀罪和叛国罪而被害。接着,内务部的部长们和主要局长被杀,参加十七次代表大会的1966人中有1108人被捕,占56%;大会选出的139名中央委员有98人被捕、被杀,占70%。在军队中总共有4万多名军官遭迫害,5名元帅中有3名被杀害,10多位副国防人民委员中无一人得以幸免,15名集团军司令中有13名被杀。同时,在经济建设部门,大批专家、工程技术人员和企业管理干部被清洗,严重影响了经济的正常进行。1938年末,大清洗运动才逐渐平息。 西方材料估计有500万人受牵连,30—40万人被处决。1936—1939年间,有一半以上的党员,即120万人被逮捕。专题七 苏联社会主义建设的经验与教训

二 斯大林模式的社会主义建设道路一、斯大林的工业化之路

二、农业全盘集体化

三、斯大林模式

⒈确立标志:1936年,苏联通过宪法

经济:高度集中(指令性计划模式;排斥市场调

节;行政手段管理经济)

⒉特点 政治:高度集权(国家权力高度集中于党;党的

权力高度集中于中央)

思想文化:高度集中(行政干预手段管理思想学

术问题;个人崇拜)

⒊评价⒈积极方面:

经济上:一度推动了苏联社会生产力的发展;

政治上:保证党的领导,发挥党在社会主义建设中的作用,维系政局稳定;

思想文化上:有利于统一全国人民的意志。

⒉消极方面:

经济上:从长远看,影响了农业、轻工业的发展;压抑地方和企业的积极性;

政治上:个人专断,破坏了社会主义民主和法制;

思想文化上:不利于思想文化的繁荣。斯大林模式结论:斯大林模式是苏联进行社会主义建设的探索和创新,曾在初期和战争时期发挥过积极作用,但不是建设社会主义的惟一模式。专题七 苏联社会主义建设的经验与教训

二 斯大林模式的社会主义建设道路一、斯大林的工业化之路

二、农业全盘集体化

三、斯大林模式

⒈确立标志:1936年,苏联通过宪法

经济:高度集中(指令性计划模式;排斥市场调

节;行政手段管理经济)

⒉特点 政治:高度集权(国家权力高度集中于党;党的

权力高度集中于中央)

思想文化:高度集中(行政干预手段管理思想学

术问题;个人崇拜)

⒊评价:初期起积极作用;后来弊端日益显露斯大林模式形成的历史背景:

⑴国际形势:处于资本主义国家的包围和战争威胁之中

⑵经济形势:生产力水平相对落后

⑶政治形势:斯大林巩固领导地位

⑷历史传统与社会环境:革命前存在大量封建残余;专制主义意识形态根深蒂固

⑸个人因素:斯大林的个人性格斯大林的个人性格与个人经历 列宁在其遗嘱中有关斯大林的叙述:“……斯大林同志当了总书记,掌握了无限的权力,但他能不能谨慎地使用这一权力,我没有把握。……斯大林同志太粗暴,这个缺点在我们中间,在我们共产党人的来往中是可以容忍的。但是在总书记的职位上是不可容忍的了。”

在十月革命前的革命生涯中,斯大林曾八次被捕,其中六次从流放地逃脱,又回到原地继续革命。……应当说,斯大林令人信服地展现了他非凡的意志力。……斯大林的思想,对人的主观能动性比较看重,对客观规律则尊重不够;对该做什么比较强调,对能做什么不够重视,这恐怕是造成斯大林理论思想中主观主义过多的原由之一。

斯大林有强烈的俄罗斯民族主义情绪,专制主义、皇权主义思想严重。斯大林模式形成的历史背景:

⑴国际形势:处于资本主义国家的包围和战争威胁之中

⑵经济形势:生产力水平相对落后

⑶政治形势:斯大林巩固领导地位

⑷历史传统与社会环境:革命前存在大量封建残余;专制主义意识形态根深蒂固

⑸个人因素:斯大林的个人性格如果我们要总结出这一模式形成的根本原因的话,请问该如何总结?这是由苏联当时相对落后的生产力水平所决定的赫鲁晓夫勃列日涅夫戈尔巴乔夫三、苏联社会主义改革与挫折“高度集中的斯大林模式”【课标要求】 1、概述赫鲁晓夫、勃烈日涅夫、戈尔巴乔夫改革的基本历程、主要内容并分析其失败的原因;

2、认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性;

3、体会改革的艰难曲折,树立自强不息、勇于改革创新的精神。重点:概述“赫、勃和戈”改革

难点:探讨苏联解体的原因(1)斯大林模式的弊端日益暴露:

农业的相对落后;

工业领域暴露出越来越多的问题;1、赫鲁晓夫改革的背景(2)对斯大林的个人崇拜;

(3)1953年,斯大林的逝世(契机,可能)

经济政治 农业:

(突破口) 扩大自主权(城市企业)削减农业税垦荒和种植玉米工业: 改革工业管理体制,扩大地方权力。但没有使企业获得独立自主的经济地位对斯大林个人崇拜的批评

(苏共二十大 秘密报告)平反冤假错案2、内容3、结果:失败积极:冲击了“神圣不可侵犯”的斯大林模式,打开了苏联社会主义改革的闸门,具有探索性和开创性。消极:未能从根本上打破斯大林模式的框架。

4、评价: 赫鲁晓夫既是斯大林模式的掘墓人,

但最终还是扮演了守墓人的角色。①改革没有结合国情②改革缺乏事实求是的精神,思想上急于求成 ③改革缺乏正确的指导思想,理论上准备不足 ④改革没有触动高度集中的体制。5、赫鲁晓夫改革失败的原因政治方面:1、勃列日涅夫改革的内容(1)前期 有所发展(2)后期 逐渐停滞 (70年代初)重点在工业上,“新经济体制”经济方面:强调加强党的集体领导,

提出扩大党内外民主,

实行集体领导原则。(60年后期——70年前期)二、逐渐停滞的勃列日涅夫改革(1964-1982) 2、改革的成就前期:工农业有了很大发展,人民生活水平提高、可与

美国匹敌(美苏争霸占据上风)后期:70年代初,改革呈现停滞和下降趋势,进入僵化状态。苏联社会陷入因境。改革的结果:最终失败3、勃列改革失败的原因

原因一:仍未突破原来的计划经济体制。原因二:对国情的错误判断,脱离实际。

1967年,勃列日涅夫宣布苏联已建成“发达社会主义”社会,这种过高估计苏联社会实际发展水平的错误判断,进一步阻碍了改革进程。原因三:推行霸权主义的外交政策,与美国进行军备竞赛,加重了经济负担。

到1975年以后,国民经济进入停滞时期三、莫斯科落日—戈尔巴乔夫改革和苏联解体1、背景 思考:戈尔巴乔夫改革前他面

临着什么样的困难?政治:

经济:

民族

关系 :

对外

关系:政治生活僵化发展速度下降民族矛盾关系紧张,

急需缓和旧体制的束缚2、改革进程:

A.1985—1988年,经济改革,实施“加速战略”,

失败;

B.1988年后,政治改革

指导思想:人道的、民主的社会主义,实质是改良的资本主义。即全盘西方化,这是改革失败的思想根源,也是西方国家实施“和平演变”战略的结果。1)改变指导思想3)1990年,政治多元化

放弃党的地位——实行多党制2)“民主化”“公开性”——党内外各种反对势力趁机崛起3、后果:

A.国家政局不稳 B.经济大滑坡

C.思想领域极度混乱 D.民族分离倾向加剧

党内斗争公开化,苏共分裂。国家走向解体。

4、苏联解体的步骤八一九事件----国家政权发生质变<<阿拉木图宣言>>----苏联解体“八一九”事件<<阿拉木图宣言>>问题探讨:1、有人说,是戈尔巴乔夫的改革葬送了苏联,如果不改革,苏联就不会解体。你是否赞同这种说法吗?为什么?1)、根本原因:斯大林体制下的问题长期没有得到纠正2)、历史原因:苏联体制上的弊端和政策上的错误(民族高压政策导致的民族分离运动)3)、外因:西方国家的和平演变4)、直接原因:戈尔巴乔夫的背离社会主义方向的改革2、苏联解体,从中我们得到了哪些认识? ①社会主义道路并不是一帆风顺的,具有曲折性、复杂性; ②社会主义还处于初级阶段,也需要不断的改革来逐步完善; ③此次剧变仅说明苏联模式的失败,并不是整个社会主义的失败; 3、苏联的改革和失败对我国社会主义建设有怎样的启示:1、抓好执政党建设

2、以经济建设为中心,提高人民生活水平

3、走自己的路,建设有中国特色的社会主义

4、抵制西方国家的“和平演变” 5、正确协调处理好民族问题

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航