2016-2017学年[沪教版]九年级语文(上)《竞选州长》课件(67张PPT)

文档属性

| 名称 | 2016-2017学年[沪教版]九年级语文(上)《竞选州长》课件(67张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 820.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版(五四学制) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-08-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件67张PPT。 马克·吐温 [美] (短篇小说)说明:

《竞选州长》的写作年代离现在较远。学生对当时的美国社会现实背景了解不够,这会影响学生对课文的理解。因此设定了这第一个教学目标,让学生充分了解当时的美国现实以及他们的民主竞选真相。马克·吐温是美国杰出的小说家,也是美国文学史上最重要的作家之一。他开创了一代文风,福克纳称之为“美国文学之父”。他的作品语言幽默、诙谐和滑稽,但很含蓄。特别是文中作者未直接斥责竞选对手是劣迹昭著的恶棍,而是揶揄挖苦,把憎恶、轻蔑之情渗透在字里行间。通过反复朗读,领会文章的语言特色是非常重要的。

学习重难点1、重点:品味文章的语言特色。

2、难点:小说两条线索的使用。

说明:

这篇课文没有一般小说所具有的那种故事情节和出场人物,通篇是“我”——独立党候选人的自我独白。可本文也是一篇著名的讽刺小说,语言的讽刺性很强。首先,文中运用多种多样的幽默手段达到讽刺效果。其次,还运用夸张手法描写一些离奇事件。同时语言含蓄中不失幽默。因此,课堂的重点是在反复朗读中体会语言的魅力。小说的情节就是“我”叙述自己参加竞选的经过。在安排上,作者反复摘引了大量报纸、信件上的材料,层层加深地推动情节发展。这两条线索构成了文章的脉络。这种深层次的研读是需要教师充分重视的。

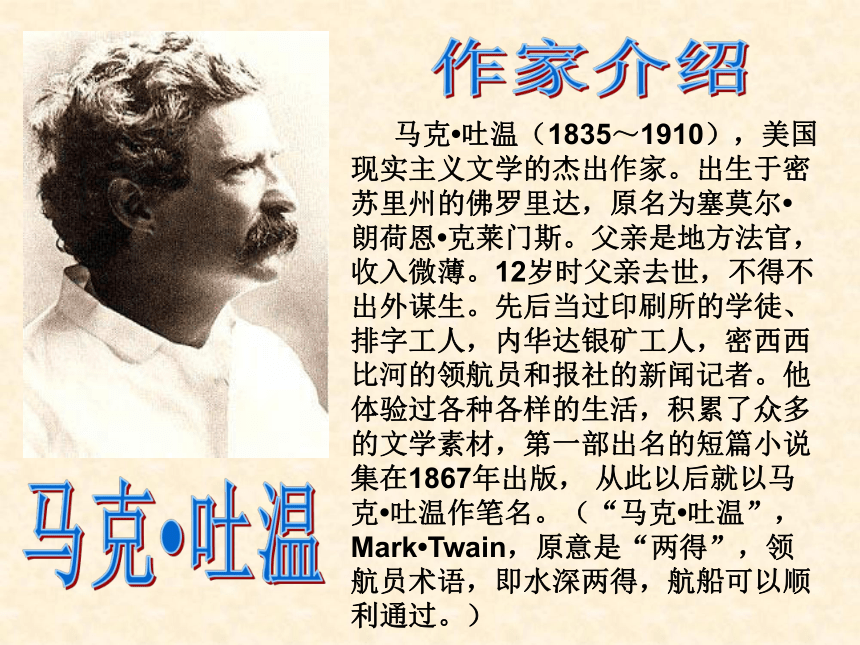

马克·吐温马克?吐温一生创作了许多长篇小说,中、短篇小说,政论,杂文,游记等,全集共25卷。主要作品如《镀金时代》《汤姆?索亚历险记》《哈克贝利?费恩历险记》《傻瓜威尔逊》《赤道环球游记》等。他站在资产阶级民主主义的立场,以幽默、讽刺的手法,揭露美国资本主义虚伪的民主和自由,抨击美国种族主义对.黑人的迫害和美帝国主义对外的侵略和扩张。鲁迅指出,马克?吐温“成了幽默家,是为了生活,而在幽默中又含着哀怨,含着讽刺,则是不甘于这样的生活的缘故了”。 《竞选州长》是马克?吐温早期作品中触及到资本主义社会本质的佳作。1861年,美国爆发南北战争,至1865年结束,以北部的胜利恢复了国家的统一。此时,美国资本主义经济得到迅速发展,形成垄断资本,由少数金融财团操纵全国经济命脉,控制国家政仅。对内,实行两党制(共和党与民主党),以民主、自由为幌子,实行残酷的阶级压迫和剥削;对外资本输出,进行掠夺和扩张。当时,美国总统的选举采用间接选举制度,即先由各州选民选出该州的总统选举人,可由这些选举人去投票选举总统。各州州长也是由两党竞选而产生的,民主党与共和党各自拉拢选票,不惜付重金收买。为了在竞选中获胜,两党互相攻击,不惜造谣中伤。《竞选州长》反映了这一黑暗的社会现实,为美国的“民主”描绘了一幅绝妙的讽刺画。 情景导入在文学作品里,比之诗歌、戏剧、散文,同学们更喜爱小说。为什么呢?因为小说有具体的故事情节、具体的环境、具体的人物形象。有不少同学读过中国的古典小说、现代小说,但初中学生接触外国小说较少。今天,我们共同来学习欣赏一篇外国小说——《竞选州长》,作者是美国批判现实主义作家马克?吐温。一、读一读、比一比。

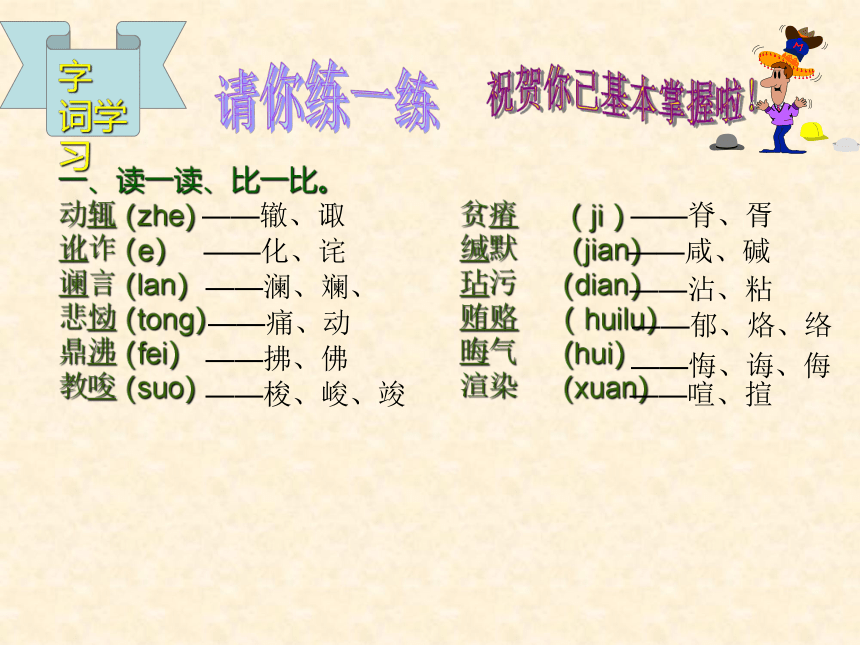

动辄 贫瘠

讹诈 缄默

谰言 玷污

悲恸 贿赂

鼎沸 晦气

教唆 渲染(zhe) ( ji )

(e) (jian)

(lan) (dian)

(tong) ( huilu)

(fei) (hui)

(suo) (xuan)——辙、诹 ——化、诧 ——澜、斓、 ——痛、动 ——拂、佛 ——梭、峻、竣 ——脊、胥 ——咸、碱 ——沾、粘——郁、烙、络 ——悔、诲、侮 ——喧、揎请你练一练祝贺你已基本掌握啦!字 词学 习二、说说加线词的含义。

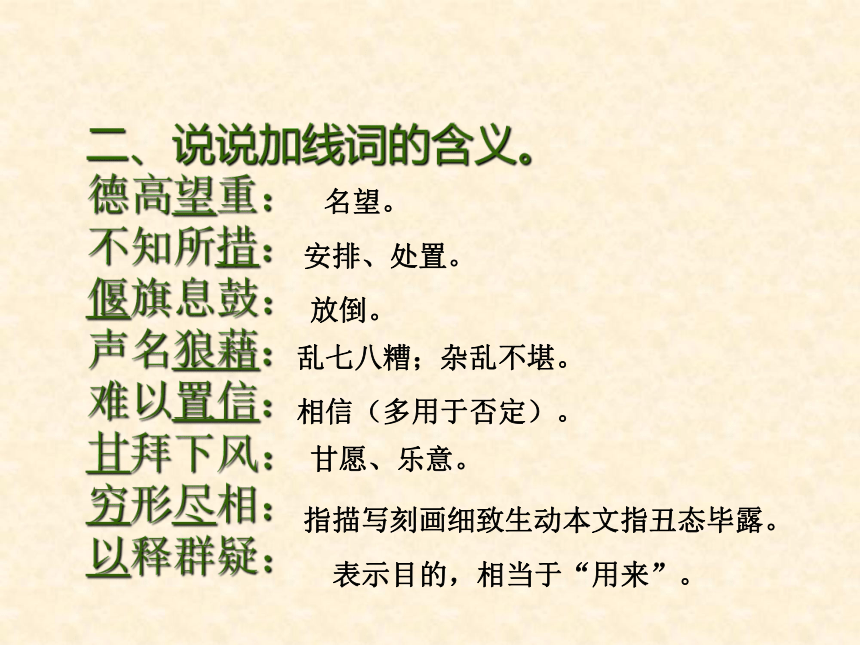

德高望重:

不知所措:

偃旗息鼓:

声名狼藉:

难以置信:

甘拜下风:

穷形尽相:

以释群疑:名望。安排、处置。放倒。乱七八糟;杂乱不堪。相信(多用于否定)。甘愿、乐意。指描写刻画细致生动本文指丑态毕露。 表示目的,相当于“用来”。研析课文自主探究1.在老师的指导下,归纳明确:①小说主要描写一个独立党人——“我”参加竞选州长活动而遭到种种指控、诬蔑和恐吓,以致最后退出竞选的过程。②主要人物是“我”。③教师挂出小黑板,列出应掌握的字、词,学生根据自己找的进行整理,对照落实。缄默、隐衷、谰言、玷污、大事渲染、鼎沸、声名狼藉、偃旗息鼓、甘拜下风、声望、动辄、相提并论、不知所措、以释群疑、改过自新、居心险恶、正人君子、悲恸、讹诈、下款 分析小说开始部分(1)故事是怎样开始的?答:“我”被提名为州长候选人,斯图阿特?伍德福和约翰?霍夫曼二位先生也被提名为州长候选人。(2)“我”对竞选的态度及心理感受如何?答:有以下几个方面表现,①“我”暗自“得意”,以为自己“声望还好”,胜过那两位先生。②“我”的心理越来越烦乱,觉得自己与那两位“对各式各样可耻的罪行都习以为常”的政客竞选,有损于自己的声誉和自尊,不希望让自己的名字与他们“相提并论地到处传播”。③祖母的来信加剧了上述感受,她信中认为参加竞选是一桩可耻的事情,不希望清白的“我”与那下流无耻的二位竞选。④祖母的想法与“我”的想法正好吻合,“可是事已至此,我究竟无法撒手”,“我”参加竞选是被动的。 (3)竞选丑剧拉开了序幕,“我”被动地卷进了竞选的漩涡,好戏还在后面。故事开始部分写到哪里为止?答:自开头至“不得不继续这场斗争”。 (4)故事开端部分主要运用了什么表现手法?目的何在? 答:运用对比表现手法,将“我”声望还好与斯图阿特?伍德福、约翰?霍夫曼的无耻下流作对比。用对比手法有利于揭示主题和突出主题。 (5)开端部分引用祖母的信,作用是什么?答:证明“我”是个清白的人。 (6)开端部分的文字中大号字体与小号字体的作用有何不同?答:大号字体是“我”的叙述,小号字体是引用的材料,作用在突出大号字体的内容,小号字体的内容起辅助作用。 (7)开端部分在整个故事中的作用是什么?答:①交待故事发生的时间,故事中的主要人物、主要事件。②是故事的引子,摆出了矛盾,预示了故事的发展,暗示了竞选“漩涡”的险恶与混浊。 总体分析,把握小说第二大部分内容1.学生快速阅读“早餐时……叫我爸爸”,概括这部分内容。明确:这是小说的重点所在。“我”在竞选过程中遭到种种诬陷、恐吓与迫害,“我”从“正人君子”的宝座上瞬间跌入“罪大恶极”的深渊,变成了“声名狼藉”的罪人。 2.这部分主要采用什么手法使故事情节向前推进的?明确:运用了大量的引文。 3.概括引文的内容与作用。明确:①引文列举了“我”的罪状。②引文把“我”从清白的“正人君子”推向“罪大恶极”。③引文大部分取自报纸新闻,而新闻要求真实。显而易见,引文失实,这本身就深化了小说的主题。 4.明确这部分内容基本上按照引文内容——实际情况——“我”受诬陷的心情分类逐层写来。分析前六条罪状。教师可就前两条罪状详加讲解、剖析,做示范,余下指导学生分析完成。 第一条罪状:伪证罪。时、地、证人俱全。引文内容概括:要从一个贫苦的土著寡妇及其无依无靠的儿女手里夺取一块贫瘠的香蕉园。实际情况是:“我”一辈子也没有到过交趾支那,瓦卡瓦克“我”也没听说过,至于香蕉园,“我”简直就不知道它和一只袋鼠有什么区别。这是“残酷无情的污蔑”!“我”受诬蔑时的心情是:“我诧异得要爆炸”,被“弄得精神错乱,不知所措”。引文在小说中的作用:①刻画了“我”天真老实的性格。只有从引文的内容中才真正意识到这种事确实是对“各式各样可耻罪行都习以为常”的人才会干出来。②作者故意把香蕉园与袋鼠相提并论,是写“我”气糊涂了吗?不是,是为了进一步揭露新闻制造者的卑劣,达到讽刺的效果,更深刻地揭示主题。③引文所言“罪行”发生在好几年前的遥远的交趾支那,谁能去核实?指控者貌似仗义执言,为孤儿寡妇伸冤,不明真相的公众当然易被欺骗。小说中,这才仅仅是造谣诬蔑的开始,紧接着还有更卑劣、更离奇的事在后头,从而层层推进情节的发展。 第二条罪状:偷窃罪。引文内容概括:在蒙大拿偷窃且遭刑罚。人证、物证一应俱全。实际情况是,“我”一辈子也没到过蒙大拿。心情感受是:“对报纸有了戒心”,一拿起就“提心吊胆”,“世间还能有比这更居心险恶的事情吗?” 第三条罪状:诽谤罪。(比偷窃罪又升格了)引文的内容概括:“我”诬蔑德高望重的党的领袖霍夫曼的祖父。实际情况是:“可以把手按在《圣经》上发誓”,“从来没有诽谤过”,“从来没有听说他,也从来没有提到过他”。心情当然是挺激动。 第四条罪状:酒疯子。(较前又升一级)引文内容概括:“我”在竞选前花天酒地。实际情况是:“我”已经整整三年没有尝过酒了。心情是:“我”听到“酒疯子”的挥名已不感苦恼,对挨骂也习以为常,麻木不仁了。 第五条罪状:贿赂罪。第六条讹诈罪。“舆论鼎沸”,“我”似乎成了真罪人,而且可怕至极,也默认了,永远也不能翻供了。“我”深感羞辱,“想摆脱这种攻击,简直没有办法”。 教师小结:①上述六条罪状是可证明“我”是个罪人了。②有了上面一系列事件已把故事由发展部分推向高潮部分。③造谣者不容“我”有片刻的喘息,接着又推出了四大罪状,把小说推入高潮。 分析后四条罪状。 1.由学生列出四大罪状:纵火罪、谋杀罪、以权谋私罪、生活腐化罪(九儿寻父)。 2.教师讲析要点:①前面六条罪状已将“我”全面定罪了,而这后四条罪状又欲置“我”于死地,因为这四条是触犯刑律的。②“我”对这一大串晦气头衔深感羞辱,虽认识到是一堆无稽的指控和下流恶毒的谣言攻击,但还是幻想用正常的手段来作答复,表现了“我”的老实乃至迂腐,这就注定了“我”在政治上肯定垮台的命运。③“九地寻父”是迫害“我”到了极点,摧毁了“我”心理的最后一道防线——自尊。小说高潮的标志:一个清白无辜的“我”变成罪犯,“对各式各样可耻罪行都习以为常”的约翰?霍夫曼和斯图阿特?伍德福二位却变成了“正人君子”。 师生共同总结第二大部分写法。 1.双线并行发展。以“我”的描述为一条线,以“我”的罪名的不断升级(穿插摘录的报纸新闻——引文)为另一条线。丰富了小说内容,推动了小说情节发展。 2.通过“我”的心情变化,更加表现出“我”的憨厚、老实,反衬了造谣中伤者的卑劣。3.夸张式的幽默讽刺在这部分里得到了充分的运用。尤其是高潮中的“九儿寻父”,除了阴谋之外,还能做出什么解释呢?小说设计了这种离奇得令人叹为观止的事件作为高潮,向公众点破了“正人君子”和“民主选举”的“庐山真面目”及其实质。本文主题也就包蕴于其中了。分析小说第三部分1.让学生按诬陷罪行的顺序指导朗读全文。(注意表情、语气) 2.小说在“九儿寻父”这个离奇的情节中具然而止,为什么?答:表现了“我”这个老实人陷入“自由竞选”的漩涡,到此吃尽苦头,已身败名裂,落得个悲剧下场,故事中心已突出了。“我”不能苦撑下去了,“我”已恐慌到几乎“发疯”,“我”的幻想被粉碎了,只得退出竞选。这一结局本身即是对资产阶级竞选活动的有力讽刺。 3.结尾引用了“信”的签名,作用何在?答:用签名作结,把对方列举的罪名—一列出,将现在与过去对比,点出参加竞选的“我”招致的后果令人哑然失笑,留下广泛的联想余地,起到深刻揭示与突出主题的作用。 重点难点分析1.课文的情节是如何安排的? 分析:这篇课文可分三部分。从开头到“和他们公开竞选”为第一部分,写“我”被提名为州长候选人后的矛盾心情。这一部分是故事的开端。这一开端揭示了矛盾,为下文情节展开作了准备。从“我也正是这么想呀”到“叫我爸爸”为第二部分,写“我”在竞选中遭到一系列的诬陷、攻击,得了“一大串晦气的头衔”,失去了“还好”的声望。这一部分是情节的发展和高潮,是这篇小说的重点。从“我放弃了竞选”到结尾为第三部分,写“我”满怀懊恼地退出了竞选。这一部分是故事的结局。这部分内容意味深长,引入深思,有强烈的讽刺意味。 2.这篇课文在情节安排和结构上有什么特点? 分析:这篇课文没有一般小说所具有的那种故事情节和出场人物,通篇是“我”——独立党候选人的自我独白。小说的情节就是“我”叙述自己参加竞选的经过。在安排上,作者反复摘引了大量报纸、信件上的材料,层层加深地推动情节发展。这些引文,既是构成事件发展的基本内容,也是故事情节的基本线索,它与作者的叙述、描写融为一体,构成了全篇完整的情节。引文之后,往往有所议论,或说明事情真相,或点明事情的严重后果,或表明“我”的心情,这样,不仅能看出情节发展的脉络,而且可品味出主题的深刻含义。 3.文中的“我”是个什么样的人? 分析:“我”是作者塑造的一个人物形象。“我”对竞选一无所知,对竞选中对方的诬蔑、攻击毫无思想准备,束手无策。“我”的老实正直与对方的狡诈阴险形成对比,使幽默和讽刺的作用更加强烈。4.课文的思想意义体现在哪几个方面? 分析:这篇小说揭露了美国“民主政治”的虚伪。一个正派、清白的老实人在竞选中成了最不正派、最不清白的“罪人”,这就告诉人们资本主义的所谓“自由竞选”、“民主政治”不过是资产阶级政客争权夺利、残酷倾轧的遮羞布。小说也暴露了资本主义“言论自由”的虚伪。资产阶级的所谓“言论自由”实质就是用谎言来诬蔑、攻击、陷害对方,来蒙蔽欺骗人民群众。小说还撕开了资本主义国家“两党制”的画皮。资产阶级政党在本质上都是一样的,都不能反映广大人民的意志。这篇小说的思想意义远远超出了它所产生的那个时代,今天,它依然是我们认识资产阶级民主的虚伪和欺骗性的好教材。5.本文写作特点是什么? (1)巧妙地安排明暗两条线索。 不让竞选对手正面出场,把他们大量卑鄙无耻的竞选活动放在幕后;大量引用报纸上的文字,然后用“我”这条明线把它串起来,并形成鲜明的对比。这样安排,不仅节省笔墨,而且给读者留下广阔想象的余地,大大深化了主题。 这里,有两点需要具体指明: 第一,作者采用大量安排摘录“引文”,与“我”的辩白穿插起来的办法,层层推动故事情节的发展。这是一场一方连连进攻,一方连连退却、无从招架的战斗。摘录一次“引文”,那条暗线就向前延伸一步,体现为报纸的围攻又升了一级,竞选对手政治流氓的嘴脸暴露得又充分了一层。暗线通过摘录的文字交织在明线“我”的反应上;“我”受一次诬陷、围剿,自信心就少了一些,“懊恼”就多了几分,接连后退,以致“动摇”,直至“退出竞选”。这一明一暗,一进一退,且矛盾冲突层层加深,愈演愈烈,构成了小说故事情节演进的脉络。 第二,小说选取第一人称的写法起了重要作用。主人公“我”置于明处,他站在阳光下,惶惶然承受四面八方阴暗处泼过来的脏水。通过“我”的自白,有力地揭穿了竞选对手制造的谎言。他们纯属无中生有,连捕风捉影都谈不上,却让一位正派的竞选者有口难辩,只能忍污含垢,惨遭凌辱。“我”怎样才能击败对手?只有比他们更坏,更毒,更无耻,造更大的谣,扯更大的谎,把民众骗得更结实!否则,只能让脏水淹死。这篇小说主题之深,就深在这里。这一点,写得越真实可信,读者的同情感也就越深厚,主题的力度也就越强。而选用第一人称,剖开主人公的内心世界,恰恰最易于道破事实真相,博得读者的理解和同情。 (2)运用多种多样的幽默手法达到讽刺效果。 首先,作者安排了矛盾双方是在人品上完全对立的两种人。一方是正派人,带有“天真”和“憨气”,另一方是能干出任何卑劣勾当的政治流氓。结果,臭名昭著的政治流氓成了正人君子,成了控告者,正派人反而成了被告,遭到一连串骇人听闻的“揭露”,这就产生了喜剧性。并且,政治流氓们竟然是“满腔义愤”,“正义凛然”,他们所指控的罪行也越来越离奇可怕。坏蛋在控诉和诬陷别人时越是装模作样地表现“正经”,就越是显得滑稽可笑,他们编排别人的罪行越是耸人听闻,就越是不值一驳,反而暴露了他们自己,形成了一幅绝妙的讽刺画。 其次,作者的幽默还表现在用夸张的手法,描写不少离奇的事件。比如,“义愤填膺”的“公众”一进门就捣毁家具和窗户,“走的时候把能带走的财物都拿走了”。“义愤”和私盗财物是极不协调的,产生了幽默效果,说明这些“仗义者”原来是伙强盗。再如因为妨碍视线而放火焚烧疯人院、九个刚学走路的小孩一齐上台叫爸爸,都是用明显的夸张产生幽默的例子,既显得滑稽又具有讽刺力量。 再次,小说的语言幽默含蓄,富有讽刺意味。比如,作者引用造谣者的谣言为造谣者画像,像这一段报纸上攻击“我”的话:“这种卑鄙的说法是一种下流的、无端的谣言,连丝毫事实根据的踪影都没有。像这样毁谤九泉之下的死者、并以谰言玷污他的声名的无耻手段,竟被人用以博得政治上的成功,这实在叫正人君子看了寒心。”说得多么冠冕堂皇!而事实上,用谰言玷污别人声誉,“博得政治上的成功”的人,正是伍德福、霍夫曼他们自己。这是一个多么深刻的讽刺。这种幽默含蓄的嘲弄,比起金刚怒目的严词斥责来,具有更大的批判作用。 6.有同学说,像“我”这样的人提名当州长候选人在美国现实生活中是没有的。作者把老实人作为主人公,与他作品的讽刺特色有什么联系? 分析:美国的现实生活中,像“我”这样的竞选人确实是不存在的。作者安排这样一个老实人,让他好像对什么叫“民主”选举一无所知,以为“名声不错”就一定能选上,“醉心于自己的长处”,当报刊造谣诬蔑他时,又毫无思想准备,束手无策,这样的夸张,才显出讽刺的分量,使读者对老实人的窘相觉得可笑,而对另一方的阴险恶毒、凶相毕露,更感到憎恨。作者把老实正直与狡诈阴险作对比,使幽默与讽刺的作用更强烈。 采用老实人做主人公是马克?吐温讽刺小说的一个特色。《百万英镑》、《高尔斯密士的朋友再度出洋》等小说都是老实人当主角。马克?吐温自己说过:“主人公的单纯、天真、诚恳和浑然不觉要装得非常之像”,“才能收到美妙动人的效果”。 因此,“老实人”与幽默讽刺的关系:主人公越单纯,他的想法就越显出是在说反话,但由于他本意诚恳,不是故意抬杠,他那些表现就富有幽默感,而这种幽默又含有隽永的讽刺意味。 声望还好(得意)伪证犯 (没见过,也没听过。 诧异)纵火犯 (…...恐慌)声名狼藉(懊恼)实际情况当时心情小偷 (一辈子没到过。 提心吊胆)拐尸犯 (从未听说和提到他。 可发誓)酒疯子 (整三年没尝过酒。 难以置信)舞弊分子 ( “栽 ”到我头上。 可怕)讹诈家 (没办法摆脱攻击。 深怀耻辱)杀人犯 (…...吓得要发疯)滥用职权者 (……开始动摇)淫棍 (…...甘拜下风) 竞 选 州 长放弃竞选资本主义民主自由的虚伪性、欺骗性十 大 罪 状声名

狼藉造谣

中伤马克·吐温

独立党候选人声望还好

生平未干

可羞之事

暗自得意伍福特

霍夫曼

民主党共和党

候选人挤入竞选对各种可耻

罪行

习以为常想一想,请用一个关键字来概括主题。 “我”(全篇通过其自我独白来完成); 伍福特和霍夫曼(均未出场——在暗处),只有姓名 ,其他描写几乎全无。 人物刻画与一般小说有什么不同?三读课文,说说与以前读过

的小说有什么不一样的地方?1、选用第一人称,便于剖析主人公的内心世界,恰恰最易于道破事实真相,博得读者的理解和同情。2、明暗两条线索的安排,不仅节省笔墨,而且给读者留下广阔想象的余地,大大深化了主题。作用: 既无竞选过程,也无竞选活动。情节由新闻片断和书信文字组成,冲突也靠新闻片断和书信文字推动。巧妙构思突出表现在什么方面?三读课文,说说与以前读过

的小说有什么不一样的地方?作用 引文,既是构成事件发展的基本内容,也是故事情节发展的基本线索,它与作者的叙述、描写融为一体,构成了全篇完整的情节。引文之后,往往有所议论,或说明事情真相,或点明事情严重后果,或表明“我”的心情,这样不仅能看出情节发展的脉络,而且可品位出引文的深刻含义和别有用心。 通篇巧妙用对比和漫画化的表现法, 极具讽刺力;语言上运用夸张并表现为含蓄和嘲弄,使一些极平常的叙述包含有极其深刻的讽刺含义。 艺术表现最具特色的是什么?三读课文,说说与以前读过

的小说有什么不一样的地方?作用 夸张、含蓄、富有讽刺性的语言的运用,比起金刚怒目的言辞斥责来,具有更大的批判作用。“短篇小说之王”之名非虚。从课内到课外 马克·吐温一生创作了许多长篇小说和中、短篇小说,以及政论、杂文、游记等,主要作品如《百万英镑》、《镀金时代》、《汤姆·索亚历险记》、《哈克贝利·费恩历险记》等。鲁迅指出,马克·吐温“成了幽默家,是为了生活,而在幽默中又含着哀怨,含着讽刺,则是不甘于这样的生活的缘故了”,若有兴趣,请在课外找马克·吐温的作品读一读。回家作业 你能不能以文中正派、清白、老实的马克·吐温身份运用夸张、含蓄、富于讽刺性的语言写一段80字左右的报道来回应他所遭到的某一项指控、污蔑和攻击。

《竞选州长》的写作年代离现在较远。学生对当时的美国社会现实背景了解不够,这会影响学生对课文的理解。因此设定了这第一个教学目标,让学生充分了解当时的美国现实以及他们的民主竞选真相。马克·吐温是美国杰出的小说家,也是美国文学史上最重要的作家之一。他开创了一代文风,福克纳称之为“美国文学之父”。他的作品语言幽默、诙谐和滑稽,但很含蓄。特别是文中作者未直接斥责竞选对手是劣迹昭著的恶棍,而是揶揄挖苦,把憎恶、轻蔑之情渗透在字里行间。通过反复朗读,领会文章的语言特色是非常重要的。

学习重难点1、重点:品味文章的语言特色。

2、难点:小说两条线索的使用。

说明:

这篇课文没有一般小说所具有的那种故事情节和出场人物,通篇是“我”——独立党候选人的自我独白。可本文也是一篇著名的讽刺小说,语言的讽刺性很强。首先,文中运用多种多样的幽默手段达到讽刺效果。其次,还运用夸张手法描写一些离奇事件。同时语言含蓄中不失幽默。因此,课堂的重点是在反复朗读中体会语言的魅力。小说的情节就是“我”叙述自己参加竞选的经过。在安排上,作者反复摘引了大量报纸、信件上的材料,层层加深地推动情节发展。这两条线索构成了文章的脉络。这种深层次的研读是需要教师充分重视的。

马克·吐温马克?吐温一生创作了许多长篇小说,中、短篇小说,政论,杂文,游记等,全集共25卷。主要作品如《镀金时代》《汤姆?索亚历险记》《哈克贝利?费恩历险记》《傻瓜威尔逊》《赤道环球游记》等。他站在资产阶级民主主义的立场,以幽默、讽刺的手法,揭露美国资本主义虚伪的民主和自由,抨击美国种族主义对.黑人的迫害和美帝国主义对外的侵略和扩张。鲁迅指出,马克?吐温“成了幽默家,是为了生活,而在幽默中又含着哀怨,含着讽刺,则是不甘于这样的生活的缘故了”。 《竞选州长》是马克?吐温早期作品中触及到资本主义社会本质的佳作。1861年,美国爆发南北战争,至1865年结束,以北部的胜利恢复了国家的统一。此时,美国资本主义经济得到迅速发展,形成垄断资本,由少数金融财团操纵全国经济命脉,控制国家政仅。对内,实行两党制(共和党与民主党),以民主、自由为幌子,实行残酷的阶级压迫和剥削;对外资本输出,进行掠夺和扩张。当时,美国总统的选举采用间接选举制度,即先由各州选民选出该州的总统选举人,可由这些选举人去投票选举总统。各州州长也是由两党竞选而产生的,民主党与共和党各自拉拢选票,不惜付重金收买。为了在竞选中获胜,两党互相攻击,不惜造谣中伤。《竞选州长》反映了这一黑暗的社会现实,为美国的“民主”描绘了一幅绝妙的讽刺画。 情景导入在文学作品里,比之诗歌、戏剧、散文,同学们更喜爱小说。为什么呢?因为小说有具体的故事情节、具体的环境、具体的人物形象。有不少同学读过中国的古典小说、现代小说,但初中学生接触外国小说较少。今天,我们共同来学习欣赏一篇外国小说——《竞选州长》,作者是美国批判现实主义作家马克?吐温。一、读一读、比一比。

动辄 贫瘠

讹诈 缄默

谰言 玷污

悲恸 贿赂

鼎沸 晦气

教唆 渲染(zhe) ( ji )

(e) (jian)

(lan) (dian)

(tong) ( huilu)

(fei) (hui)

(suo) (xuan)——辙、诹 ——化、诧 ——澜、斓、 ——痛、动 ——拂、佛 ——梭、峻、竣 ——脊、胥 ——咸、碱 ——沾、粘——郁、烙、络 ——悔、诲、侮 ——喧、揎请你练一练祝贺你已基本掌握啦!字 词学 习二、说说加线词的含义。

德高望重:

不知所措:

偃旗息鼓:

声名狼藉:

难以置信:

甘拜下风:

穷形尽相:

以释群疑:名望。安排、处置。放倒。乱七八糟;杂乱不堪。相信(多用于否定)。甘愿、乐意。指描写刻画细致生动本文指丑态毕露。 表示目的,相当于“用来”。研析课文自主探究1.在老师的指导下,归纳明确:①小说主要描写一个独立党人——“我”参加竞选州长活动而遭到种种指控、诬蔑和恐吓,以致最后退出竞选的过程。②主要人物是“我”。③教师挂出小黑板,列出应掌握的字、词,学生根据自己找的进行整理,对照落实。缄默、隐衷、谰言、玷污、大事渲染、鼎沸、声名狼藉、偃旗息鼓、甘拜下风、声望、动辄、相提并论、不知所措、以释群疑、改过自新、居心险恶、正人君子、悲恸、讹诈、下款 分析小说开始部分(1)故事是怎样开始的?答:“我”被提名为州长候选人,斯图阿特?伍德福和约翰?霍夫曼二位先生也被提名为州长候选人。(2)“我”对竞选的态度及心理感受如何?答:有以下几个方面表现,①“我”暗自“得意”,以为自己“声望还好”,胜过那两位先生。②“我”的心理越来越烦乱,觉得自己与那两位“对各式各样可耻的罪行都习以为常”的政客竞选,有损于自己的声誉和自尊,不希望让自己的名字与他们“相提并论地到处传播”。③祖母的来信加剧了上述感受,她信中认为参加竞选是一桩可耻的事情,不希望清白的“我”与那下流无耻的二位竞选。④祖母的想法与“我”的想法正好吻合,“可是事已至此,我究竟无法撒手”,“我”参加竞选是被动的。 (3)竞选丑剧拉开了序幕,“我”被动地卷进了竞选的漩涡,好戏还在后面。故事开始部分写到哪里为止?答:自开头至“不得不继续这场斗争”。 (4)故事开端部分主要运用了什么表现手法?目的何在? 答:运用对比表现手法,将“我”声望还好与斯图阿特?伍德福、约翰?霍夫曼的无耻下流作对比。用对比手法有利于揭示主题和突出主题。 (5)开端部分引用祖母的信,作用是什么?答:证明“我”是个清白的人。 (6)开端部分的文字中大号字体与小号字体的作用有何不同?答:大号字体是“我”的叙述,小号字体是引用的材料,作用在突出大号字体的内容,小号字体的内容起辅助作用。 (7)开端部分在整个故事中的作用是什么?答:①交待故事发生的时间,故事中的主要人物、主要事件。②是故事的引子,摆出了矛盾,预示了故事的发展,暗示了竞选“漩涡”的险恶与混浊。 总体分析,把握小说第二大部分内容1.学生快速阅读“早餐时……叫我爸爸”,概括这部分内容。明确:这是小说的重点所在。“我”在竞选过程中遭到种种诬陷、恐吓与迫害,“我”从“正人君子”的宝座上瞬间跌入“罪大恶极”的深渊,变成了“声名狼藉”的罪人。 2.这部分主要采用什么手法使故事情节向前推进的?明确:运用了大量的引文。 3.概括引文的内容与作用。明确:①引文列举了“我”的罪状。②引文把“我”从清白的“正人君子”推向“罪大恶极”。③引文大部分取自报纸新闻,而新闻要求真实。显而易见,引文失实,这本身就深化了小说的主题。 4.明确这部分内容基本上按照引文内容——实际情况——“我”受诬陷的心情分类逐层写来。分析前六条罪状。教师可就前两条罪状详加讲解、剖析,做示范,余下指导学生分析完成。 第一条罪状:伪证罪。时、地、证人俱全。引文内容概括:要从一个贫苦的土著寡妇及其无依无靠的儿女手里夺取一块贫瘠的香蕉园。实际情况是:“我”一辈子也没有到过交趾支那,瓦卡瓦克“我”也没听说过,至于香蕉园,“我”简直就不知道它和一只袋鼠有什么区别。这是“残酷无情的污蔑”!“我”受诬蔑时的心情是:“我诧异得要爆炸”,被“弄得精神错乱,不知所措”。引文在小说中的作用:①刻画了“我”天真老实的性格。只有从引文的内容中才真正意识到这种事确实是对“各式各样可耻罪行都习以为常”的人才会干出来。②作者故意把香蕉园与袋鼠相提并论,是写“我”气糊涂了吗?不是,是为了进一步揭露新闻制造者的卑劣,达到讽刺的效果,更深刻地揭示主题。③引文所言“罪行”发生在好几年前的遥远的交趾支那,谁能去核实?指控者貌似仗义执言,为孤儿寡妇伸冤,不明真相的公众当然易被欺骗。小说中,这才仅仅是造谣诬蔑的开始,紧接着还有更卑劣、更离奇的事在后头,从而层层推进情节的发展。 第二条罪状:偷窃罪。引文内容概括:在蒙大拿偷窃且遭刑罚。人证、物证一应俱全。实际情况是,“我”一辈子也没到过蒙大拿。心情感受是:“对报纸有了戒心”,一拿起就“提心吊胆”,“世间还能有比这更居心险恶的事情吗?” 第三条罪状:诽谤罪。(比偷窃罪又升格了)引文的内容概括:“我”诬蔑德高望重的党的领袖霍夫曼的祖父。实际情况是:“可以把手按在《圣经》上发誓”,“从来没有诽谤过”,“从来没有听说他,也从来没有提到过他”。心情当然是挺激动。 第四条罪状:酒疯子。(较前又升一级)引文内容概括:“我”在竞选前花天酒地。实际情况是:“我”已经整整三年没有尝过酒了。心情是:“我”听到“酒疯子”的挥名已不感苦恼,对挨骂也习以为常,麻木不仁了。 第五条罪状:贿赂罪。第六条讹诈罪。“舆论鼎沸”,“我”似乎成了真罪人,而且可怕至极,也默认了,永远也不能翻供了。“我”深感羞辱,“想摆脱这种攻击,简直没有办法”。 教师小结:①上述六条罪状是可证明“我”是个罪人了。②有了上面一系列事件已把故事由发展部分推向高潮部分。③造谣者不容“我”有片刻的喘息,接着又推出了四大罪状,把小说推入高潮。 分析后四条罪状。 1.由学生列出四大罪状:纵火罪、谋杀罪、以权谋私罪、生活腐化罪(九儿寻父)。 2.教师讲析要点:①前面六条罪状已将“我”全面定罪了,而这后四条罪状又欲置“我”于死地,因为这四条是触犯刑律的。②“我”对这一大串晦气头衔深感羞辱,虽认识到是一堆无稽的指控和下流恶毒的谣言攻击,但还是幻想用正常的手段来作答复,表现了“我”的老实乃至迂腐,这就注定了“我”在政治上肯定垮台的命运。③“九地寻父”是迫害“我”到了极点,摧毁了“我”心理的最后一道防线——自尊。小说高潮的标志:一个清白无辜的“我”变成罪犯,“对各式各样可耻罪行都习以为常”的约翰?霍夫曼和斯图阿特?伍德福二位却变成了“正人君子”。 师生共同总结第二大部分写法。 1.双线并行发展。以“我”的描述为一条线,以“我”的罪名的不断升级(穿插摘录的报纸新闻——引文)为另一条线。丰富了小说内容,推动了小说情节发展。 2.通过“我”的心情变化,更加表现出“我”的憨厚、老实,反衬了造谣中伤者的卑劣。3.夸张式的幽默讽刺在这部分里得到了充分的运用。尤其是高潮中的“九儿寻父”,除了阴谋之外,还能做出什么解释呢?小说设计了这种离奇得令人叹为观止的事件作为高潮,向公众点破了“正人君子”和“民主选举”的“庐山真面目”及其实质。本文主题也就包蕴于其中了。分析小说第三部分1.让学生按诬陷罪行的顺序指导朗读全文。(注意表情、语气) 2.小说在“九儿寻父”这个离奇的情节中具然而止,为什么?答:表现了“我”这个老实人陷入“自由竞选”的漩涡,到此吃尽苦头,已身败名裂,落得个悲剧下场,故事中心已突出了。“我”不能苦撑下去了,“我”已恐慌到几乎“发疯”,“我”的幻想被粉碎了,只得退出竞选。这一结局本身即是对资产阶级竞选活动的有力讽刺。 3.结尾引用了“信”的签名,作用何在?答:用签名作结,把对方列举的罪名—一列出,将现在与过去对比,点出参加竞选的“我”招致的后果令人哑然失笑,留下广泛的联想余地,起到深刻揭示与突出主题的作用。 重点难点分析1.课文的情节是如何安排的? 分析:这篇课文可分三部分。从开头到“和他们公开竞选”为第一部分,写“我”被提名为州长候选人后的矛盾心情。这一部分是故事的开端。这一开端揭示了矛盾,为下文情节展开作了准备。从“我也正是这么想呀”到“叫我爸爸”为第二部分,写“我”在竞选中遭到一系列的诬陷、攻击,得了“一大串晦气的头衔”,失去了“还好”的声望。这一部分是情节的发展和高潮,是这篇小说的重点。从“我放弃了竞选”到结尾为第三部分,写“我”满怀懊恼地退出了竞选。这一部分是故事的结局。这部分内容意味深长,引入深思,有强烈的讽刺意味。 2.这篇课文在情节安排和结构上有什么特点? 分析:这篇课文没有一般小说所具有的那种故事情节和出场人物,通篇是“我”——独立党候选人的自我独白。小说的情节就是“我”叙述自己参加竞选的经过。在安排上,作者反复摘引了大量报纸、信件上的材料,层层加深地推动情节发展。这些引文,既是构成事件发展的基本内容,也是故事情节的基本线索,它与作者的叙述、描写融为一体,构成了全篇完整的情节。引文之后,往往有所议论,或说明事情真相,或点明事情的严重后果,或表明“我”的心情,这样,不仅能看出情节发展的脉络,而且可品味出主题的深刻含义。 3.文中的“我”是个什么样的人? 分析:“我”是作者塑造的一个人物形象。“我”对竞选一无所知,对竞选中对方的诬蔑、攻击毫无思想准备,束手无策。“我”的老实正直与对方的狡诈阴险形成对比,使幽默和讽刺的作用更加强烈。4.课文的思想意义体现在哪几个方面? 分析:这篇小说揭露了美国“民主政治”的虚伪。一个正派、清白的老实人在竞选中成了最不正派、最不清白的“罪人”,这就告诉人们资本主义的所谓“自由竞选”、“民主政治”不过是资产阶级政客争权夺利、残酷倾轧的遮羞布。小说也暴露了资本主义“言论自由”的虚伪。资产阶级的所谓“言论自由”实质就是用谎言来诬蔑、攻击、陷害对方,来蒙蔽欺骗人民群众。小说还撕开了资本主义国家“两党制”的画皮。资产阶级政党在本质上都是一样的,都不能反映广大人民的意志。这篇小说的思想意义远远超出了它所产生的那个时代,今天,它依然是我们认识资产阶级民主的虚伪和欺骗性的好教材。5.本文写作特点是什么? (1)巧妙地安排明暗两条线索。 不让竞选对手正面出场,把他们大量卑鄙无耻的竞选活动放在幕后;大量引用报纸上的文字,然后用“我”这条明线把它串起来,并形成鲜明的对比。这样安排,不仅节省笔墨,而且给读者留下广阔想象的余地,大大深化了主题。 这里,有两点需要具体指明: 第一,作者采用大量安排摘录“引文”,与“我”的辩白穿插起来的办法,层层推动故事情节的发展。这是一场一方连连进攻,一方连连退却、无从招架的战斗。摘录一次“引文”,那条暗线就向前延伸一步,体现为报纸的围攻又升了一级,竞选对手政治流氓的嘴脸暴露得又充分了一层。暗线通过摘录的文字交织在明线“我”的反应上;“我”受一次诬陷、围剿,自信心就少了一些,“懊恼”就多了几分,接连后退,以致“动摇”,直至“退出竞选”。这一明一暗,一进一退,且矛盾冲突层层加深,愈演愈烈,构成了小说故事情节演进的脉络。 第二,小说选取第一人称的写法起了重要作用。主人公“我”置于明处,他站在阳光下,惶惶然承受四面八方阴暗处泼过来的脏水。通过“我”的自白,有力地揭穿了竞选对手制造的谎言。他们纯属无中生有,连捕风捉影都谈不上,却让一位正派的竞选者有口难辩,只能忍污含垢,惨遭凌辱。“我”怎样才能击败对手?只有比他们更坏,更毒,更无耻,造更大的谣,扯更大的谎,把民众骗得更结实!否则,只能让脏水淹死。这篇小说主题之深,就深在这里。这一点,写得越真实可信,读者的同情感也就越深厚,主题的力度也就越强。而选用第一人称,剖开主人公的内心世界,恰恰最易于道破事实真相,博得读者的理解和同情。 (2)运用多种多样的幽默手法达到讽刺效果。 首先,作者安排了矛盾双方是在人品上完全对立的两种人。一方是正派人,带有“天真”和“憨气”,另一方是能干出任何卑劣勾当的政治流氓。结果,臭名昭著的政治流氓成了正人君子,成了控告者,正派人反而成了被告,遭到一连串骇人听闻的“揭露”,这就产生了喜剧性。并且,政治流氓们竟然是“满腔义愤”,“正义凛然”,他们所指控的罪行也越来越离奇可怕。坏蛋在控诉和诬陷别人时越是装模作样地表现“正经”,就越是显得滑稽可笑,他们编排别人的罪行越是耸人听闻,就越是不值一驳,反而暴露了他们自己,形成了一幅绝妙的讽刺画。 其次,作者的幽默还表现在用夸张的手法,描写不少离奇的事件。比如,“义愤填膺”的“公众”一进门就捣毁家具和窗户,“走的时候把能带走的财物都拿走了”。“义愤”和私盗财物是极不协调的,产生了幽默效果,说明这些“仗义者”原来是伙强盗。再如因为妨碍视线而放火焚烧疯人院、九个刚学走路的小孩一齐上台叫爸爸,都是用明显的夸张产生幽默的例子,既显得滑稽又具有讽刺力量。 再次,小说的语言幽默含蓄,富有讽刺意味。比如,作者引用造谣者的谣言为造谣者画像,像这一段报纸上攻击“我”的话:“这种卑鄙的说法是一种下流的、无端的谣言,连丝毫事实根据的踪影都没有。像这样毁谤九泉之下的死者、并以谰言玷污他的声名的无耻手段,竟被人用以博得政治上的成功,这实在叫正人君子看了寒心。”说得多么冠冕堂皇!而事实上,用谰言玷污别人声誉,“博得政治上的成功”的人,正是伍德福、霍夫曼他们自己。这是一个多么深刻的讽刺。这种幽默含蓄的嘲弄,比起金刚怒目的严词斥责来,具有更大的批判作用。 6.有同学说,像“我”这样的人提名当州长候选人在美国现实生活中是没有的。作者把老实人作为主人公,与他作品的讽刺特色有什么联系? 分析:美国的现实生活中,像“我”这样的竞选人确实是不存在的。作者安排这样一个老实人,让他好像对什么叫“民主”选举一无所知,以为“名声不错”就一定能选上,“醉心于自己的长处”,当报刊造谣诬蔑他时,又毫无思想准备,束手无策,这样的夸张,才显出讽刺的分量,使读者对老实人的窘相觉得可笑,而对另一方的阴险恶毒、凶相毕露,更感到憎恨。作者把老实正直与狡诈阴险作对比,使幽默与讽刺的作用更强烈。 采用老实人做主人公是马克?吐温讽刺小说的一个特色。《百万英镑》、《高尔斯密士的朋友再度出洋》等小说都是老实人当主角。马克?吐温自己说过:“主人公的单纯、天真、诚恳和浑然不觉要装得非常之像”,“才能收到美妙动人的效果”。 因此,“老实人”与幽默讽刺的关系:主人公越单纯,他的想法就越显出是在说反话,但由于他本意诚恳,不是故意抬杠,他那些表现就富有幽默感,而这种幽默又含有隽永的讽刺意味。 声望还好(得意)伪证犯 (没见过,也没听过。 诧异)纵火犯 (…...恐慌)声名狼藉(懊恼)实际情况当时心情小偷 (一辈子没到过。 提心吊胆)拐尸犯 (从未听说和提到他。 可发誓)酒疯子 (整三年没尝过酒。 难以置信)舞弊分子 ( “栽 ”到我头上。 可怕)讹诈家 (没办法摆脱攻击。 深怀耻辱)杀人犯 (…...吓得要发疯)滥用职权者 (……开始动摇)淫棍 (…...甘拜下风) 竞 选 州 长放弃竞选资本主义民主自由的虚伪性、欺骗性十 大 罪 状声名

狼藉造谣

中伤马克·吐温

独立党候选人声望还好

生平未干

可羞之事

暗自得意伍福特

霍夫曼

民主党共和党

候选人挤入竞选对各种可耻

罪行

习以为常想一想,请用一个关键字来概括主题。 “我”(全篇通过其自我独白来完成); 伍福特和霍夫曼(均未出场——在暗处),只有姓名 ,其他描写几乎全无。 人物刻画与一般小说有什么不同?三读课文,说说与以前读过

的小说有什么不一样的地方?1、选用第一人称,便于剖析主人公的内心世界,恰恰最易于道破事实真相,博得读者的理解和同情。2、明暗两条线索的安排,不仅节省笔墨,而且给读者留下广阔想象的余地,大大深化了主题。作用: 既无竞选过程,也无竞选活动。情节由新闻片断和书信文字组成,冲突也靠新闻片断和书信文字推动。巧妙构思突出表现在什么方面?三读课文,说说与以前读过

的小说有什么不一样的地方?作用 引文,既是构成事件发展的基本内容,也是故事情节发展的基本线索,它与作者的叙述、描写融为一体,构成了全篇完整的情节。引文之后,往往有所议论,或说明事情真相,或点明事情严重后果,或表明“我”的心情,这样不仅能看出情节发展的脉络,而且可品位出引文的深刻含义和别有用心。 通篇巧妙用对比和漫画化的表现法, 极具讽刺力;语言上运用夸张并表现为含蓄和嘲弄,使一些极平常的叙述包含有极其深刻的讽刺含义。 艺术表现最具特色的是什么?三读课文,说说与以前读过

的小说有什么不一样的地方?作用 夸张、含蓄、富有讽刺性的语言的运用,比起金刚怒目的言辞斥责来,具有更大的批判作用。“短篇小说之王”之名非虚。从课内到课外 马克·吐温一生创作了许多长篇小说和中、短篇小说,以及政论、杂文、游记等,主要作品如《百万英镑》、《镀金时代》、《汤姆·索亚历险记》、《哈克贝利·费恩历险记》等。鲁迅指出,马克·吐温“成了幽默家,是为了生活,而在幽默中又含着哀怨,含着讽刺,则是不甘于这样的生活的缘故了”,若有兴趣,请在课外找马克·吐温的作品读一读。回家作业 你能不能以文中正派、清白、老实的马克·吐温身份运用夸张、含蓄、富于讽刺性的语言写一段80字左右的报道来回应他所遭到的某一项指控、污蔑和攻击。

同课章节目录

- 第一单元 文化生活

- 1 苏州园林

- 2 周庄水韵

- 3 短文两篇

- 4 文化眼光

- 第二单元 爱情如歌

- 5 给女儿的信

- 6 *西花厅的海棠花又开了

- 7 致橡树

- 8 贤人的礼物

- 第三单元 走近鲁迅

- 9 风筝

- 10 故乡

- 11 孔乙己

- 12 *诗两首

- 13 *有的人

- 第四单元 步入书林

- 14 《安徒生童话》前记

- 15 《真话记》后记

- 16 《繁星》《春水》内容提要

- 17 *文中有“画”

- 18 *《窗》的艺术辩证法

- 第五单元 讲坛回响

- 19 纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 20 最后一次的讲演

- 21 *敬业与乐业

- 22 *在萧红墓前的五分钟演讲

- 第六单元 世间百态

- 23 差不多先生传

- 24 劳山道士

- 25 *竞选州长

- 第七单元 忧乐天下

- 26 岳阳楼记

- 27 醉翁亭记

- 28 诗二首

- 第八单元 明清小说选读

- 29 煮酒论英雄

- 30 武松打虎

- 31 *范进中举