人民版必修一:专题一 古代中国的政治制度 专题学习总结 学案

文档属性

| 名称 | 人民版必修一:专题一 古代中国的政治制度 专题学习总结 学案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 269.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-27 17:51:37 | ||

图片预览

文档简介

专题一

古代中国的政治制度

专题学习总结

学案

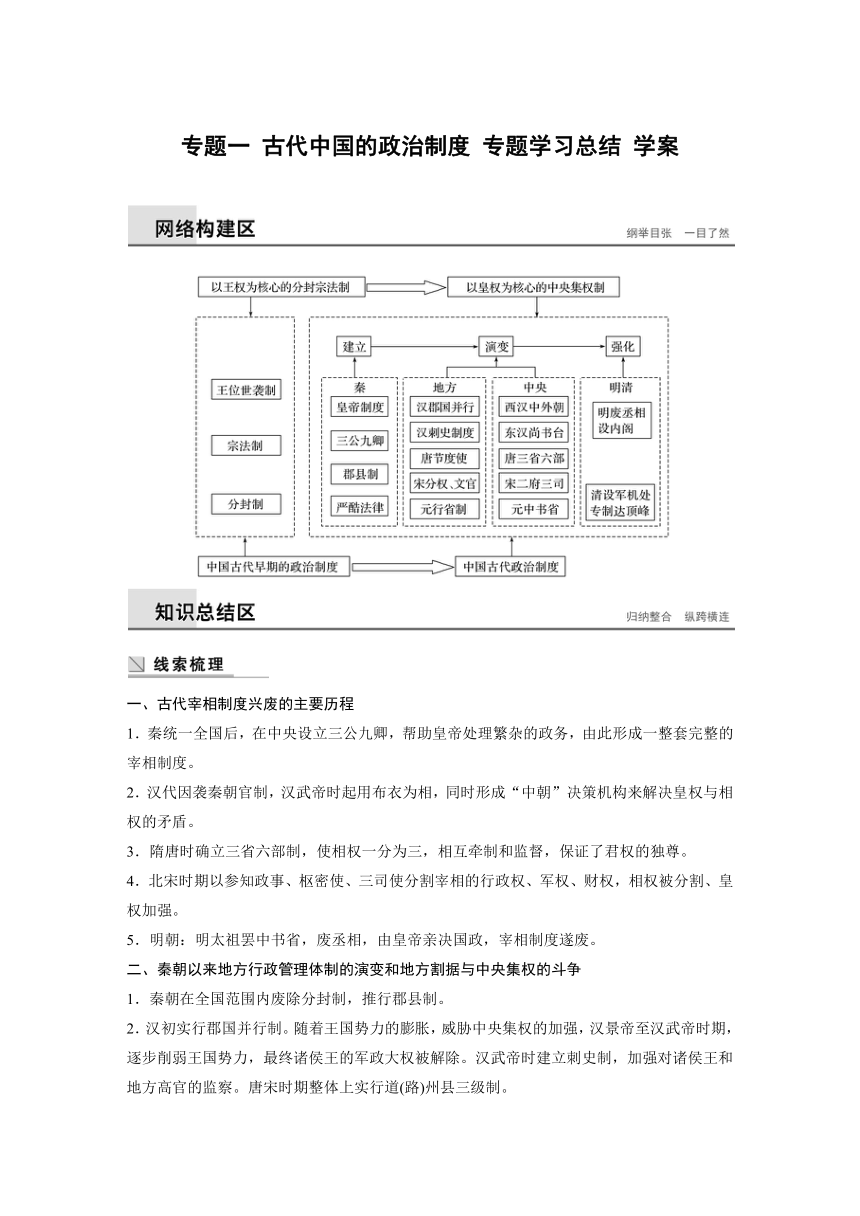

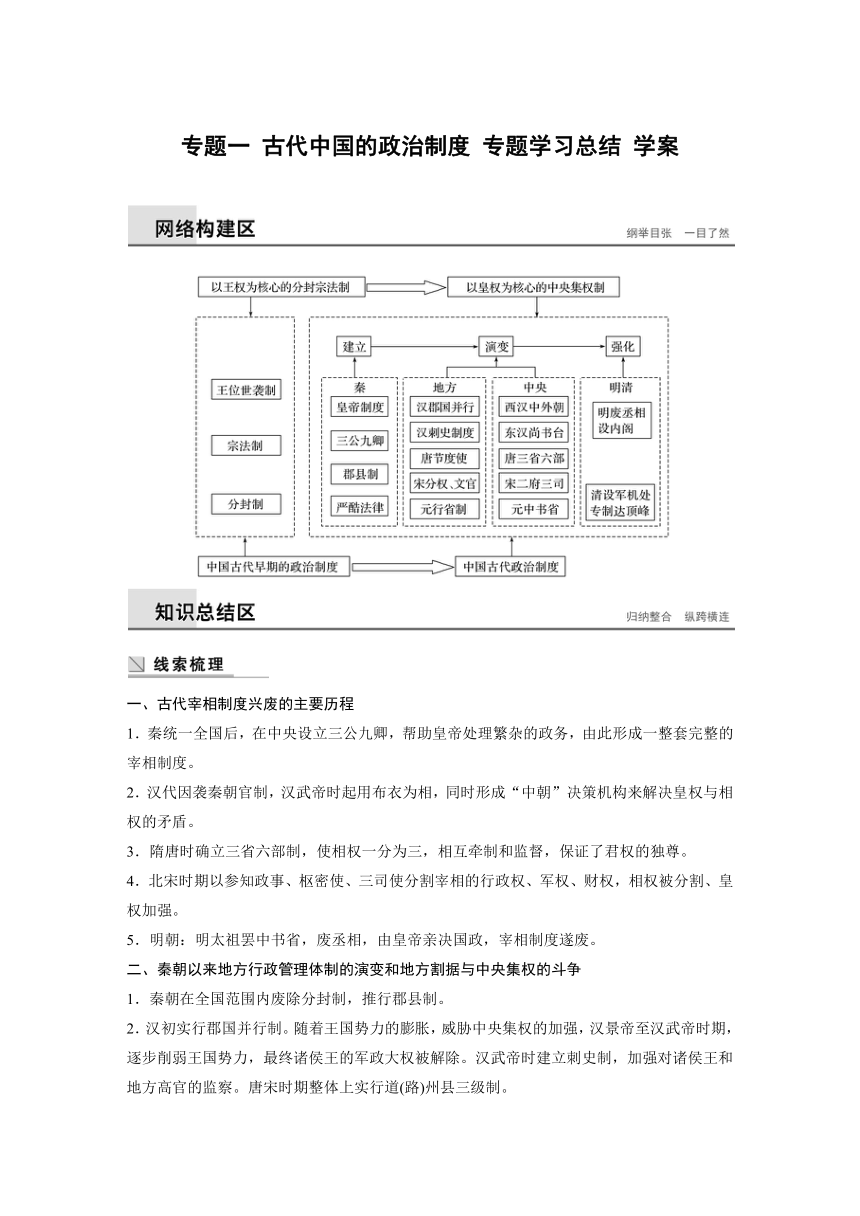

一、古代宰相制度兴废的主要历程

1.秦统一全国后,在中央设立三公九卿,帮助皇帝处理繁杂的政务,由此形成一整套完整的宰相制度。

2.汉代因袭秦朝官制,汉武帝时起用布衣为相,同时形成“中朝”决策机构来解决皇权与相权的矛盾。

3.隋唐时确立三省六部制,使相权一分为三,相互牵制和监督,保证了君权的独尊。

4.北宋时期以参知政事、枢密使、三司使分割宰相的行政权、军权、财权,相权被分割、皇权加强。

5.明朝:明太祖罢中书省,废丞相,由皇帝亲决国政,宰相制度遂废。

二、秦朝以来地方行政管理体制的演变和地方割据与中央集权的斗争

1.秦朝在全国范围内废除分封制,推行郡县制。

2.汉初实行郡国并行制。随着王国势力的膨胀,威胁中央集权的加强,汉景帝至汉武帝时期,逐步削弱王国势力,最终诸侯王的军政大权被解除。汉武帝时建立刺史制,加强对诸侯王和地方高官的监察。唐宋时期整体上实行道(路)州县三级制。

3.唐朝中后期,地方形成藩镇割据局面,导致了五代十国的分裂局面。北宋初年,宋太祖为加强中央集权,削减地方节度使的权力。

4.元朝创立行省制度,是中国省制的开端。明初废行省、设三司,三司分别隶属中央有关部门。

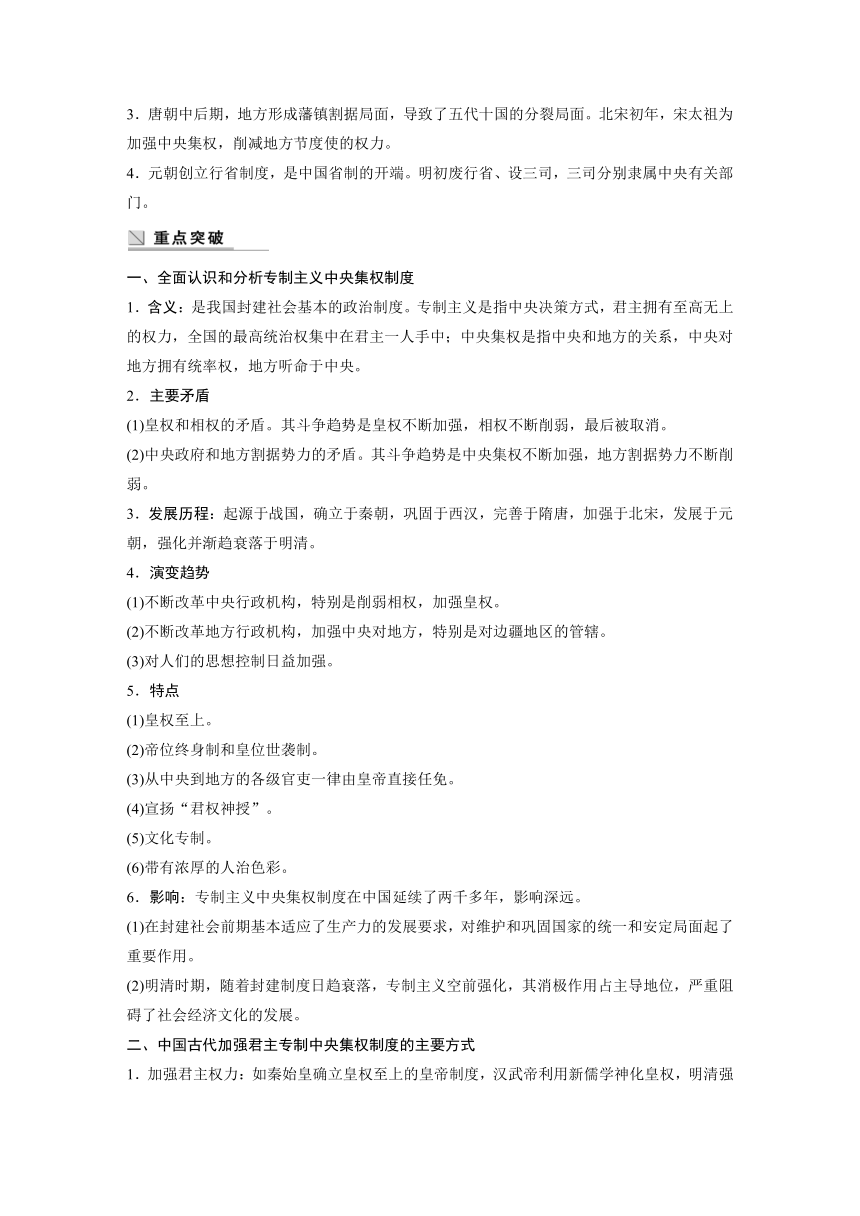

一、全面认识和分析专制主义中央集权制度

1.含义:是我国封建社会基本的政治制度。专制主义是指中央决策方式,君主拥有至高无上的权力,全国的最高统治权集中在君主一人手中;中央集权是指中央和地方的关系,中央对地方拥有统率权,地方听命于中央。

2.主要矛盾

(1)皇权和相权的矛盾。其斗争趋势是皇权不断加强,相权不断削弱,最后被取消。

(2)中央政府和地方割据势力的矛盾。其斗争趋势是中央集权不断加强,地方割据势力不断削弱。

3.发展历程:起源于战国,确立于秦朝,巩固于西汉,完善于隋唐,加强于北宋,发展于元朝,强化并渐趋衰落于明清。

4.演变趋势

(1)不断改革中央行政机构,特别是削弱相权,加强皇权。

(2)不断改革地方行政机构,加强中央对地方,特别是对边疆地区的管辖。

(3)对人们的思想控制日益加强。

5.特点

(1)皇权至上。

(2)帝位终身制和皇位世袭制。

(3)从中央到地方的各级官吏一律由皇帝直接任免。

(4)宣扬“君权神授”。

(5)文化专制。

(6)带有浓厚的人治色彩。

6.影响:专制主义中央集权制度在中国延续了两千多年,影响深远。

(1)在封建社会前期基本适应了生产力的发展要求,对维护和巩固国家的统一和安定局面起了重要作用。

(2)明清时期,随着封建制度日趋衰落,专制主义空前强化,其消极作用占主导地位,严重阻碍了社会经济文化的发展。

二、中国古代加强君主专制中央集权制度的主要方式

1.加强君主权力:如秦始皇确立皇权至上的皇帝制度,汉武帝利用新儒学神化皇权,明清强化君主专制等。

2.加强思想控制:如秦始皇焚书坑儒,汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,明清八股取士、大兴文字狱等。

3.变革中央和地方政府机构:如秦朝实行三公九卿制,推行郡县制,汉代实行中外朝制度和刺史制度,明代废丞相设内阁,清朝设军机处等。

4.注重选拔和任免官吏:自秦废分封制后,官吏的任免权由皇帝一人决定。隋唐开始实行的科举考试,也是培养和选拔忠君之臣的重要途径。

5.加强监察机制:如秦代设御史大夫,汉代设刺史,宋代地方设通判,明代设锦衣卫、东厂、西厂等。

中国古代三大地方行政制度的比较

比较点

分封制

郡县制

行省制

不同点

盛行时代

盛行于西周

几乎盛行于整个封建时代

确立并盛行于元朝及以后

前提

周王室势力强大

国家大一统

国家大一统

基础

与宗法制相联系,以血缘关系为基础

打破血缘关系,以地域关系为基础

打破血缘关系,以地域关系为基础

和中央政府的关系

诸侯国相对独立于中央政府,权力、地位可以世袭

郡、县是地方行政机构,郡守、县令都由皇帝直接任免

行省长官由朝廷任免,行省拥有经济、军事大权,但行使权力时受到中央节制

作用和影响

在一定时期内产生一些积极作用,但长期以来其分裂势力不利于国家统一和社会安定

不仅在当时有效地加强了中央集权,维护了国家统一,而且经过后世的调整和补充,其积极作用愈益明显

相同点

①都是中国古代重要的地方行政制度。②目的都是为了巩固统治。③在一定时期内都产生过积极作用。④对后世历代都产生过重大影响

例题 (2014·全国Ⅱ高考)周代分封制下,各封国贵族按“周礼”行事,学说统一的“雅言”,促进了各地文化的整合。周代的“雅言”最早应起源于现在的( )

A.河南

B.河北

C.陕西

D.山东

[解题规范]

初步分析

本题旨在考查学生分析材料和综合分析问题的能力,考查商周时期的政治制度。

深度分析

本题考查周代的分封制,涉及西周的历史地理知识。解答的关键是判断出“雅言”乃周代的官方语言,应起源于周人统治的中心区域。

逐项分析

选项

具体分析

结论

A

河南并非周人的统治中心区域,与题意不符。

排除

B

河北并非周人的统治中心区域,与题意不符。

排除

C

周代实行的分封制是在王畿以外的广大地区封邦建国,受封的诸侯国在政治上服从周王室。由题干可知,诸侯国在文化上,如礼仪和语言方面,也与中央政府保持一致,周王室和中央政府在“王畿”地区,即周人的统治中心区域;西周的统治中心即都城是镐京,今陕西西安,故选C。

正确

D

山东并非周人的统治中心区域,与题意不符。

排除

答案 C

高分策略指导——概念型选择题的解题技巧

题型解读

概念型选择题是指对历史基本概念进行阐释的选择题。主要考查对历史概念的再认再现和理解阐释能力,要求准确理解概念的内涵与外延,并对其内在规律和本质属性进行准确把握,题干中常见的提示语有“内容是”“标志是”“性质是”“特点是”“最准确的理解是”等。这类题目的命题多数会在备选项的表述上采用混淆手法,或偷梁换柱,或以偏概全,或以末代本、因果倒置等。

这类题目的考查形式主要有三种:一是题干概念类,即题干提供一个概念,选项提供与概念相关的四个阐释,要求从中找出一个最符合题干概念的阐释;二是选项概念类,即题干提供某种现象的阐释,选项提供四个概念,要求从中找出符合题干阐释的概念;三是隐形概念类,即题干和选项均不出现概念,但解题时需要运用历史概念。

解答技巧

解答此类选择题多运用以下方法:

(1)背景分析法:历史概念有其客观存在的特定背景,根据历史概念的时间和空间,联系所学知识,直接选取合适的答案。

(2)本质定性法:就是对历史概念的性质、本质等属性上的界定,即分析“该概念是什么”,凡是与题目所考查的概念性质不同的就要淘汰。

(3)时空定量法:就是对历史概念的时间、使用范围等量度上的界定,即分析“该概念在什么时空区间内存在,在什么范围内适用”。

(4)理论分析法:运用辩证唯物主义和历史唯物主义理论的基本原理可以迅速解答,如生产力和生产关系、经济基础和上层建筑等。

古代中国的政治制度

专题学习总结

学案

一、古代宰相制度兴废的主要历程

1.秦统一全国后,在中央设立三公九卿,帮助皇帝处理繁杂的政务,由此形成一整套完整的宰相制度。

2.汉代因袭秦朝官制,汉武帝时起用布衣为相,同时形成“中朝”决策机构来解决皇权与相权的矛盾。

3.隋唐时确立三省六部制,使相权一分为三,相互牵制和监督,保证了君权的独尊。

4.北宋时期以参知政事、枢密使、三司使分割宰相的行政权、军权、财权,相权被分割、皇权加强。

5.明朝:明太祖罢中书省,废丞相,由皇帝亲决国政,宰相制度遂废。

二、秦朝以来地方行政管理体制的演变和地方割据与中央集权的斗争

1.秦朝在全国范围内废除分封制,推行郡县制。

2.汉初实行郡国并行制。随着王国势力的膨胀,威胁中央集权的加强,汉景帝至汉武帝时期,逐步削弱王国势力,最终诸侯王的军政大权被解除。汉武帝时建立刺史制,加强对诸侯王和地方高官的监察。唐宋时期整体上实行道(路)州县三级制。

3.唐朝中后期,地方形成藩镇割据局面,导致了五代十国的分裂局面。北宋初年,宋太祖为加强中央集权,削减地方节度使的权力。

4.元朝创立行省制度,是中国省制的开端。明初废行省、设三司,三司分别隶属中央有关部门。

一、全面认识和分析专制主义中央集权制度

1.含义:是我国封建社会基本的政治制度。专制主义是指中央决策方式,君主拥有至高无上的权力,全国的最高统治权集中在君主一人手中;中央集权是指中央和地方的关系,中央对地方拥有统率权,地方听命于中央。

2.主要矛盾

(1)皇权和相权的矛盾。其斗争趋势是皇权不断加强,相权不断削弱,最后被取消。

(2)中央政府和地方割据势力的矛盾。其斗争趋势是中央集权不断加强,地方割据势力不断削弱。

3.发展历程:起源于战国,确立于秦朝,巩固于西汉,完善于隋唐,加强于北宋,发展于元朝,强化并渐趋衰落于明清。

4.演变趋势

(1)不断改革中央行政机构,特别是削弱相权,加强皇权。

(2)不断改革地方行政机构,加强中央对地方,特别是对边疆地区的管辖。

(3)对人们的思想控制日益加强。

5.特点

(1)皇权至上。

(2)帝位终身制和皇位世袭制。

(3)从中央到地方的各级官吏一律由皇帝直接任免。

(4)宣扬“君权神授”。

(5)文化专制。

(6)带有浓厚的人治色彩。

6.影响:专制主义中央集权制度在中国延续了两千多年,影响深远。

(1)在封建社会前期基本适应了生产力的发展要求,对维护和巩固国家的统一和安定局面起了重要作用。

(2)明清时期,随着封建制度日趋衰落,专制主义空前强化,其消极作用占主导地位,严重阻碍了社会经济文化的发展。

二、中国古代加强君主专制中央集权制度的主要方式

1.加强君主权力:如秦始皇确立皇权至上的皇帝制度,汉武帝利用新儒学神化皇权,明清强化君主专制等。

2.加强思想控制:如秦始皇焚书坑儒,汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,明清八股取士、大兴文字狱等。

3.变革中央和地方政府机构:如秦朝实行三公九卿制,推行郡县制,汉代实行中外朝制度和刺史制度,明代废丞相设内阁,清朝设军机处等。

4.注重选拔和任免官吏:自秦废分封制后,官吏的任免权由皇帝一人决定。隋唐开始实行的科举考试,也是培养和选拔忠君之臣的重要途径。

5.加强监察机制:如秦代设御史大夫,汉代设刺史,宋代地方设通判,明代设锦衣卫、东厂、西厂等。

中国古代三大地方行政制度的比较

比较点

分封制

郡县制

行省制

不同点

盛行时代

盛行于西周

几乎盛行于整个封建时代

确立并盛行于元朝及以后

前提

周王室势力强大

国家大一统

国家大一统

基础

与宗法制相联系,以血缘关系为基础

打破血缘关系,以地域关系为基础

打破血缘关系,以地域关系为基础

和中央政府的关系

诸侯国相对独立于中央政府,权力、地位可以世袭

郡、县是地方行政机构,郡守、县令都由皇帝直接任免

行省长官由朝廷任免,行省拥有经济、军事大权,但行使权力时受到中央节制

作用和影响

在一定时期内产生一些积极作用,但长期以来其分裂势力不利于国家统一和社会安定

不仅在当时有效地加强了中央集权,维护了国家统一,而且经过后世的调整和补充,其积极作用愈益明显

相同点

①都是中国古代重要的地方行政制度。②目的都是为了巩固统治。③在一定时期内都产生过积极作用。④对后世历代都产生过重大影响

例题 (2014·全国Ⅱ高考)周代分封制下,各封国贵族按“周礼”行事,学说统一的“雅言”,促进了各地文化的整合。周代的“雅言”最早应起源于现在的( )

A.河南

B.河北

C.陕西

D.山东

[解题规范]

初步分析

本题旨在考查学生分析材料和综合分析问题的能力,考查商周时期的政治制度。

深度分析

本题考查周代的分封制,涉及西周的历史地理知识。解答的关键是判断出“雅言”乃周代的官方语言,应起源于周人统治的中心区域。

逐项分析

选项

具体分析

结论

A

河南并非周人的统治中心区域,与题意不符。

排除

B

河北并非周人的统治中心区域,与题意不符。

排除

C

周代实行的分封制是在王畿以外的广大地区封邦建国,受封的诸侯国在政治上服从周王室。由题干可知,诸侯国在文化上,如礼仪和语言方面,也与中央政府保持一致,周王室和中央政府在“王畿”地区,即周人的统治中心区域;西周的统治中心即都城是镐京,今陕西西安,故选C。

正确

D

山东并非周人的统治中心区域,与题意不符。

排除

答案 C

高分策略指导——概念型选择题的解题技巧

题型解读

概念型选择题是指对历史基本概念进行阐释的选择题。主要考查对历史概念的再认再现和理解阐释能力,要求准确理解概念的内涵与外延,并对其内在规律和本质属性进行准确把握,题干中常见的提示语有“内容是”“标志是”“性质是”“特点是”“最准确的理解是”等。这类题目的命题多数会在备选项的表述上采用混淆手法,或偷梁换柱,或以偏概全,或以末代本、因果倒置等。

这类题目的考查形式主要有三种:一是题干概念类,即题干提供一个概念,选项提供与概念相关的四个阐释,要求从中找出一个最符合题干概念的阐释;二是选项概念类,即题干提供某种现象的阐释,选项提供四个概念,要求从中找出符合题干阐释的概念;三是隐形概念类,即题干和选项均不出现概念,但解题时需要运用历史概念。

解答技巧

解答此类选择题多运用以下方法:

(1)背景分析法:历史概念有其客观存在的特定背景,根据历史概念的时间和空间,联系所学知识,直接选取合适的答案。

(2)本质定性法:就是对历史概念的性质、本质等属性上的界定,即分析“该概念是什么”,凡是与题目所考查的概念性质不同的就要淘汰。

(3)时空定量法:就是对历史概念的时间、使用范围等量度上的界定,即分析“该概念在什么时空区间内存在,在什么范围内适用”。

(4)理论分析法:运用辩证唯物主义和历史唯物主义理论的基本原理可以迅速解答,如生产力和生产关系、经济基础和上层建筑等。

同课章节目录

- 专题一:古代中国的政治制度

- 一:中国早期政治制度的特点

- 二:走向“大一统”的秦汉政治

- 三:君主专制政体的演进与强化

- 四:专制时代晚期的政治形态

- 专题二:近代中国维护国家主权的斗争

- 一:列强入侵与民族危机

- 二:中国军民维护国家主权的斗争

- 三:伟大的抗日战争

- 专题三:近代中国的民主革命

- 一:太平天国运动

- 二:辛亥革命

- 三:新民主主义革命

- 专题四:现代中国的政治建设与祖国统一

- 一:新中国初期的政治建设

- 二:政治建设的曲折历程及其历史性转折

- 三:“一国两制”的伟大构想及其实践

- 专题五:现代中国的对外关系

- 一:新中国初期的外交

- 二:外交关系的突破

- 三:新时期的外交政策与成

- 专题六:古代希腊、罗马的政治文明

- 一:民主政治的摇篮——古代希腊

- 二:卓尔不群的雅典

- 三:罗马人的法律

- 专题七:近代西方民主政治的确立与发展

- 一:代议制的确立与完善

- 二:美国1787年宪法

- 三:民主政治的扩展

- 专题八:解放人类的阳光大道

- 一:马克思主义的诞生

- 二:国际工人运动的艰辛历程

- 三:俄国十月社会主义革命

- 专题九:当今世界政治格局的多极化趋势

- 一:美苏争锋

- 二:新兴力量的崛起

- 三:多极化趋势的加强

- 学习与探究之一:秦朝在中国历史上的地位

- 学习与探究之二:模拟古罗马法庭