语文七年级上语文版5.17《送杜少府之任蜀州》教学设计

文档属性

| 名称 | 语文七年级上语文版5.17《送杜少府之任蜀州》教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 18.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-08-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《送杜少府之任蜀州》教学设计

送杜少府之任蜀州

(唐)王勃

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在岐路,儿女共沾巾。

学习目标:1、了解诗歌的一些常识。

( http: / / www.21cnjy.com ) 2、了解诗歌的一些技巧,反复诵读,体会诗歌的韵律美。

3、通过品味诗歌的语言,体味诗歌的情味,领悟诗歌的意境。

4、培养学生热爱祖国及珍视朋友间的友谊的思想感情,提高学生的审美能力。

教学重点:1、通过反复吟咏,当堂能够顺利背诵诗歌。

2、培养学生一定的阅读能力和理解能力。

3、通过诗歌意境的再加工,培养学生的想象力,加强修养,陶冶情操。

教法设计: 通过反复吟咏,当堂能够顺利背诵诗歌,诗中一些字词的运用,学生可能在理解上产生问题,可采用讨论、点拨、联想、想象的方式加以解决。

课时安排:1课时

教学过程:

一、 导入:

同学们,应该说每一个人都经历过离别,今天我们要学习的这首诗就是唐代诗人王勃在与自己的好友分别时的赠言。前面我要求大家作了预习,改写了这首诗,要求有人物的描写,下面我们就请一位同学来读他的作品。(一学生读)这位同学仿佛已经把我们带入了那种情景之中,使大家迫不及待地想了解这首诗了,下面我们就进入对此诗的学习。

二、 整体感知:

1、 本诗属于哪种体裁? 五言律诗。

2、 回顾关于律诗的知识。 律诗有四联,分别是首联、颔联、颈联、尾联,以数字来判断是几言。

三、 正课:

1、 师范读本诗,学生体会诗歌的节奏和感情基调。

2、 学生齐读,注意把握诗的节奏。

3、 学生自由朗读,在把握节奏的基础上揣摩诗歌的感情。

4、 抽个别学生朗读,其他学生点评,大家在朗读上共同进步。

5、 这首诗表达了怎样的感情?情感上有什么特点?

这是一首送别诗,表达了作者与友人的情谊,感情比较达观。

6、 你从诗中的哪句话理解到作者的这种感情的?

“海内存知己,天涯若比邻。”

7、 怎样来理解这句话呢?用自己的话来说。

“只要四海之内知心的朋友时刻关心着自己,即使远隔天涯,也会觉得跟近邻一样。”这句话可以说道出了古今上下几千年人们的共同心声。

8、 分析其他三联

(1) 我们来看一下首联。它是在写景吗?或是写什么?

看似写景,实则劝慰友人。这里出现了两个地点,“我”在长安城可以看到杜少府上任之地“五津”,此番离别并非远别,何必伤感呢?因此,“三秦”是送别地点,“五津”是上任地点。

(2) 颔联中的“宦游人”指的是什么人?这句话怎样理解?

指的是出外做官的人。直接劝勉友人,我们都是外出做官的人,此别为别中之别,不必伤感。

(3) 颈联则推开一层,转述别后思绪,所以1—6句诗意似悲而作者旷达的胸襟可以显见,怎样理解最后两句呢?

尾联由前三联层层逼出——既非远别,又同为宦游,虽别而如比邻,自当与分别之时不要效仿小儿女的情态,哭泣悲伤。

9、 背诵 :要求学生默读,体会诗人所表达的情味,检查背诵效果。

四、 拓展: 同学们,结合我们刚才分析诗的方法来看下面几首诗,首先请大家用两分钟时间快速阅读,找出你最喜欢的一首,分析诗人的感情,最后比较诗人之间相同或不同之处。

五、 作业

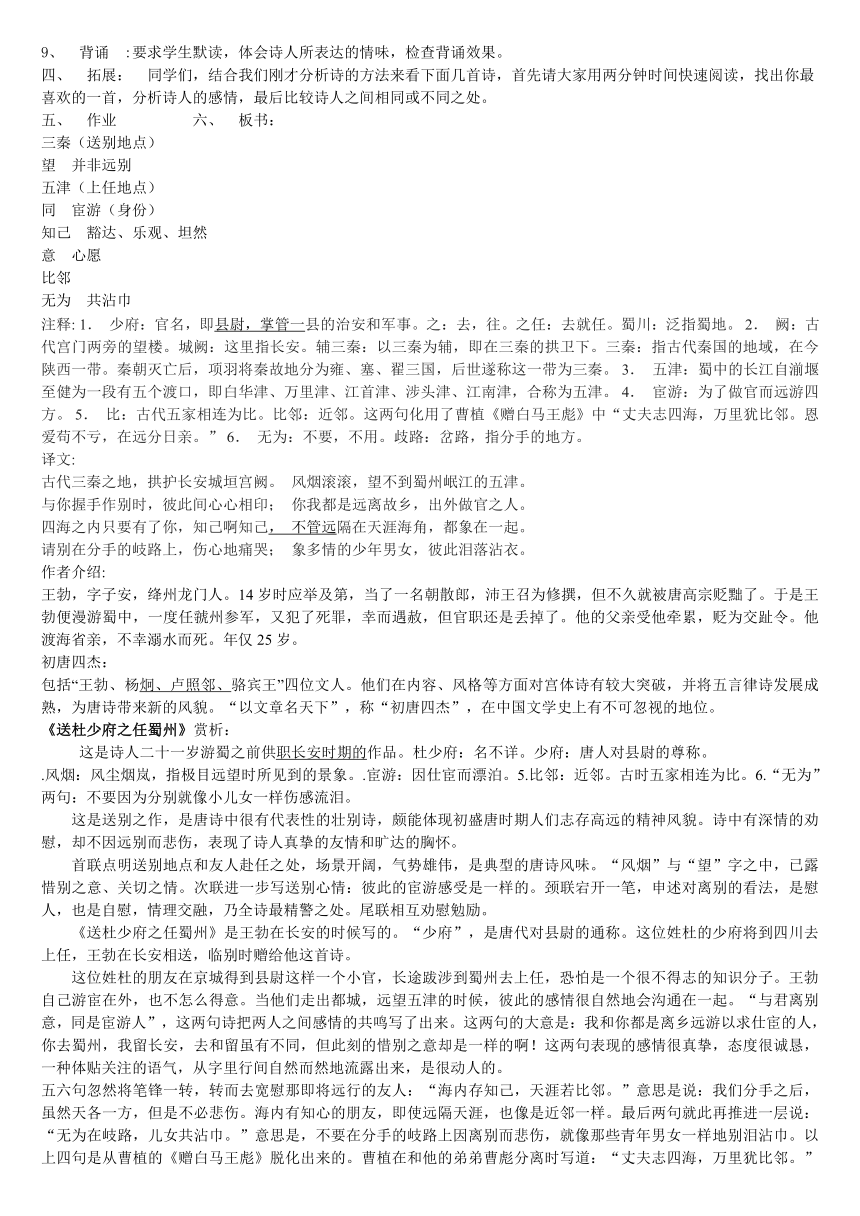

六、 板书:

三秦(送别地点)

望 并非远别

五津(上任地点)

同 宦游(身份)

知己 豁达、乐观、坦然

意 心愿

比邻

无为 共沾巾

注释: 1. 少府:官名,即县尉,掌管一

( http: / / www.21cnjy.com )县的治安和军事。之:去,往。之任:去就任。蜀川:泛指蜀地。 2. 阙:古代宫门两旁的望楼。城阙:这里指长安。辅三秦:以三秦为辅,即在三秦的拱卫下。三秦:指古代秦国的地域,在今陕西一带。秦朝灭亡后,项羽将秦故地分为雍、塞、翟三国,后世遂称这一带为三秦。 3. 五津:蜀中的长江自湔堰至健为一段有五个渡口,即白华津、万里津、江首津、涉头津、江南津,合称为五津。 4. 宦游:为了做官而远游四方。 5. 比:古代五家相连为比。比邻:近邻。这两句化用了曹植《赠白马王彪》中“丈夫志四海,万里犹比邻。恩爱苟不亏,在远分日亲。” 6. 无为:不要,不用。歧路:岔路,指分手的地方。

译文:

古代三秦之地,拱护长安城垣宫阙。 风烟滚滚,望不到蜀州岷江的五津。

与你握手作别时,彼此间心心相印; 你我都是远离故乡,出外做官之人。

四海之内只要有了你,知己啊知己, 不管远

( http: / / www.21cnjy.com )隔在天涯海角,都象在一起。

请别在分手的岐路上,伤心地痛哭; 象多情的少年男女,彼此泪落沾衣。

作者介绍:

王勃,字子安,绛州龙门人。14岁时应举及第,当了一名朝散郎,沛王召为修撰,但不久就被唐高宗贬黜了。于是王勃便漫游蜀中,一度任虢州参军,又犯了死罪,幸而遇赦,但官职还是丢掉了。他的父亲受他牵累,贬为交趾令。他渡海省亲,不幸溺水而死。年仅25岁。

初唐四杰:

包括“王勃、杨炯、卢照邻、

( http: / / www.21cnjy.com )骆宾王”四位文人。他们在内容、风格等方面对宫体诗有较大突破,并将五言律诗发展成熟,为唐诗带来新的风貌。“以文章名天下”,称“初唐四杰”,在中国文学史上有不可忽视的地位。

《送杜少府之任蜀州》赏析:

这是诗人二十一岁游蜀之前供职长安时期的

( http: / / www.21cnjy.com )作品。杜少府:名不详。少府:唐人对县尉的尊称。

.风烟:风尘烟岚,指极目远望时所见到的景象。.宦游:因仕宦而漂泊。5.比邻:近邻。古时五家相连为比。6.“无为”两句:不要因为分别就像小儿女一样伤感流泪。

这是送别之作,是唐诗中很有代表性的壮别诗,颇能体现初盛唐时期人们志存高远的精神风貌。诗中有深情的劝慰,却不因远别而悲伤,表现了诗人真挚的友情和旷达的胸怀。

首联点明送别地点和友人赴任之处,场景开阔,气势雄伟,是典型的唐诗风味。“风烟”与“望”字之中,已露惜别之意、关切之情。次联进一步写送别心情:彼此的宦游感受是一样的。颈联宕开一笔,申述对离别的看法,是慰人,也是自慰,情理交融,乃全诗最精警之处。尾联相互劝慰勉励。

《送杜少府之任蜀州》是王勃在长安的时候写的。“少府”,是唐代对县尉的通称。这位姓杜的少府将到四川去上任,王勃在长安相送,临别时赠给他这首诗。

这位姓杜的朋友在京城得到县尉这样一个小官,长途跋涉到蜀州去上任,恐怕是一个很不得志的知识分子。王勃自己游宦在外,也不怎么得意。当他们走出都城,远望五津的时候,彼此的感情很自然地会沟通在一起。“与君离别意,同是宦游人”,这两句诗把两人之间感情的共鸣写了出来。这两句的大意是:我和你都是离乡远游以求仕宦的人,你去蜀州,我留长安,去和留虽有不同,但此刻的惜别之意却是一样的啊!这两句表现的感情很真挚,态度很诚恳,一种体贴关注的语气,从字里行间自然而然地流露出来,是很动人的。

五六句忽然将笔锋一转,转而去宽慰那即将远行的友人:“海内存知己,天涯若比邻。”意思是说:我们分手之后,虽然天各一方,但是不必悲伤。海内有知心的朋友,即使远隔天涯,也像是近邻一样。最后两句就此再推进一层说:“无为在岐路,儿女共沾巾。”意思是,不要在分手的岐路上因离别而悲伤,就像那些青年男女一样地别泪沾巾。以上四句是从曹植的《赠白马王彪》脱化出来的。曹植在和他的弟弟曹彪分离时写道:“丈夫志四海,万里犹比邻。”又说:“忧思成疾,无乃儿女仁!”但王勃的诗更凝练、更鲜明。

《送杜少府之任蜀州》是长期以来脍炙人口的诗篇,特别是“海内存知己,天涯若比邻”两句,至今还常被人们引用。这首诗写得乐观开朗,没有一般赠别诗常有的那种哀伤和悱恻。我想,这正是它受人喜爱的一个重要原因。它的情调和唐朝前期经济文化走向繁荣、封建社会上升发展的时代精神是一致的。

写作特点:朴素无华是这首诗的艺术特色,也正是它的好处。

唐宋八大家:

是指唐代韩愈、柳宗元,宋代欧阳修、

( http: / / www.21cnjy.com )曾巩、王安石、苏洵、苏轼、苏辙。他们的成就主要在散文方面,所以也称“唐宋散文八大家”,其文章不但震撼唐宋文坛,

而且是后世散文的楷模,炳彪于文学之林。

律诗相关知识:

律,是规定和法度。格律诗又称律诗。在唐代叫“近体诗”或叫“今体诗”。律诗是中国古典诗歌中法度最为严谨的一种诗歌体裁。

律诗的章法:

律诗,篇有定句,句有定字,字有定音

( http: / / www.21cnjy.com ),音分平仄。每首四句者叫绝句,八句者叫律诗,八句以上者称排律。每句五字的绝句叫五言绝句,简称五绝。每句七字的绝句叫七言绝句,简称七绝。每句五字的律诗叫五言律诗,简称五律。每句七字的律诗叫七言律诗,简称七律。排律也有五言七言之分。五律、七律的八句分为四联:第一二两句叫首联,三四两句叫颔联,五六两句叫颈联,七八两句叫尾联;绝句的第一二两句叫首联,三四两句叫尾联,绝句对对仗没有必须的要求。排律除首尾两联,中间的联数可任意增加。律诗包括排律,中间各联必须对仗。

上面是律诗的格式要求。律诗的章法还包括谋篇的结构规律,即诗的起、承、转、合。

起,即开始;承,即承上;转,即转折;合,即收合。起、承、转、合在律诗中以联为单位;在律绝中以句为单位。

学律诗平仄现象的把握

一、律诗的音韵

所谓音韵,就是指律诗依声择字的法则。字有四声

( http: / / www.21cnjy.com ),古为平上去入,今为阴阳上去,四声配合使用就成了韵。汉字的四个音调,在古代,平声即为平,上去入三声即为仄;在现代,阴阳二声为平,上去二声为仄。平声与仄声在诗句里按一定规则交替的使用,就构成了律诗依声用字的平仄规律,这个规律也就是律诗所要求的音韵。每一句的音韵最后一字,又称为韵脚。

人们也常把韵脚叫做韵,因为

( http: / / www.21cnjy.com )韵脚直接体现了律诗依声用字的规律。从人的听觉来说,人们认为平仄是相反的。平声听起来有昂扬舒展的效果,仄声有抑顿拗促的意味,这样平仄交替起来就形成了抑扬顿挫、婉转起伏的局面,诗句也就有了音乐的效果。每一次平仄交替代表了诗句的节奏,整个诗句的平仄规律就构成了诗句的旋律,即韵律。

二、律诗平仄的基本格式

律诗是以偶句为基本要素构

( http: / / www.21cnjy.com )成的,每个偶句的上句与下句要在音韵上相互协调,即相反相成。如上句为平平仄仄,下句就应为仄仄平平。律诗有四个偶句,要求至少有一个偶句对仗。不管对仗偶句还是不对仗偶句,律诗都要求符合平仄规律。

其实,律诗的平仄规律极为简单,不外乎四种格式交替使用。以五言律诗为例,每个诗句所用的平仄格式不出以下四种:

A、仄仄平平仄(仄起仄收)

B、平平仄仄平(平起平收)

C、平平平仄仄(平起仄收)

D、仄仄仄平平(仄起平收)

如何交替使用呢?规律也是四种,分别为:

1)

ABCD

ABCD

2)

DBCD

ABCD

3)

CDAB

CDAB

4)

BDAB

CDAB

七言律诗的平仄格式是在五言律诗的基础上加以扩展而成的,即仄仄前加平平、平平前加仄仄,剩下的各种变化规律是一样的。如:

A、平平仄仄平平仄(平起仄收)

B、仄仄平平仄仄平(仄起平收)

C、仄仄平平平仄仄(仄起仄收)

D、平平仄仄仄平平(平起平收)

一三不论。即不必考虑律诗的奇数字现象。

( http: / / www.21cnjy.com )这是古来经验之谈,有其道理。但在实际应用上,不考虑有时也得考虑。那考虑什么呢?一是避孤平,二是救拗。除了这两点,“一三五不论,二四六分明”这句话是完全正确的,这也说明律诗虽然谨严,却不失它的灵活性。

送杜少府之任蜀州

(唐)王勃

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在岐路,儿女共沾巾。

学习目标:1、了解诗歌的一些常识。

( http: / / www.21cnjy.com ) 2、了解诗歌的一些技巧,反复诵读,体会诗歌的韵律美。

3、通过品味诗歌的语言,体味诗歌的情味,领悟诗歌的意境。

4、培养学生热爱祖国及珍视朋友间的友谊的思想感情,提高学生的审美能力。

教学重点:1、通过反复吟咏,当堂能够顺利背诵诗歌。

2、培养学生一定的阅读能力和理解能力。

3、通过诗歌意境的再加工,培养学生的想象力,加强修养,陶冶情操。

教法设计: 通过反复吟咏,当堂能够顺利背诵诗歌,诗中一些字词的运用,学生可能在理解上产生问题,可采用讨论、点拨、联想、想象的方式加以解决。

课时安排:1课时

教学过程:

一、 导入:

同学们,应该说每一个人都经历过离别,今天我们要学习的这首诗就是唐代诗人王勃在与自己的好友分别时的赠言。前面我要求大家作了预习,改写了这首诗,要求有人物的描写,下面我们就请一位同学来读他的作品。(一学生读)这位同学仿佛已经把我们带入了那种情景之中,使大家迫不及待地想了解这首诗了,下面我们就进入对此诗的学习。

二、 整体感知:

1、 本诗属于哪种体裁? 五言律诗。

2、 回顾关于律诗的知识。 律诗有四联,分别是首联、颔联、颈联、尾联,以数字来判断是几言。

三、 正课:

1、 师范读本诗,学生体会诗歌的节奏和感情基调。

2、 学生齐读,注意把握诗的节奏。

3、 学生自由朗读,在把握节奏的基础上揣摩诗歌的感情。

4、 抽个别学生朗读,其他学生点评,大家在朗读上共同进步。

5、 这首诗表达了怎样的感情?情感上有什么特点?

这是一首送别诗,表达了作者与友人的情谊,感情比较达观。

6、 你从诗中的哪句话理解到作者的这种感情的?

“海内存知己,天涯若比邻。”

7、 怎样来理解这句话呢?用自己的话来说。

“只要四海之内知心的朋友时刻关心着自己,即使远隔天涯,也会觉得跟近邻一样。”这句话可以说道出了古今上下几千年人们的共同心声。

8、 分析其他三联

(1) 我们来看一下首联。它是在写景吗?或是写什么?

看似写景,实则劝慰友人。这里出现了两个地点,“我”在长安城可以看到杜少府上任之地“五津”,此番离别并非远别,何必伤感呢?因此,“三秦”是送别地点,“五津”是上任地点。

(2) 颔联中的“宦游人”指的是什么人?这句话怎样理解?

指的是出外做官的人。直接劝勉友人,我们都是外出做官的人,此别为别中之别,不必伤感。

(3) 颈联则推开一层,转述别后思绪,所以1—6句诗意似悲而作者旷达的胸襟可以显见,怎样理解最后两句呢?

尾联由前三联层层逼出——既非远别,又同为宦游,虽别而如比邻,自当与分别之时不要效仿小儿女的情态,哭泣悲伤。

9、 背诵 :要求学生默读,体会诗人所表达的情味,检查背诵效果。

四、 拓展: 同学们,结合我们刚才分析诗的方法来看下面几首诗,首先请大家用两分钟时间快速阅读,找出你最喜欢的一首,分析诗人的感情,最后比较诗人之间相同或不同之处。

五、 作业

六、 板书:

三秦(送别地点)

望 并非远别

五津(上任地点)

同 宦游(身份)

知己 豁达、乐观、坦然

意 心愿

比邻

无为 共沾巾

注释: 1. 少府:官名,即县尉,掌管一

( http: / / www.21cnjy.com )县的治安和军事。之:去,往。之任:去就任。蜀川:泛指蜀地。 2. 阙:古代宫门两旁的望楼。城阙:这里指长安。辅三秦:以三秦为辅,即在三秦的拱卫下。三秦:指古代秦国的地域,在今陕西一带。秦朝灭亡后,项羽将秦故地分为雍、塞、翟三国,后世遂称这一带为三秦。 3. 五津:蜀中的长江自湔堰至健为一段有五个渡口,即白华津、万里津、江首津、涉头津、江南津,合称为五津。 4. 宦游:为了做官而远游四方。 5. 比:古代五家相连为比。比邻:近邻。这两句化用了曹植《赠白马王彪》中“丈夫志四海,万里犹比邻。恩爱苟不亏,在远分日亲。” 6. 无为:不要,不用。歧路:岔路,指分手的地方。

译文:

古代三秦之地,拱护长安城垣宫阙。 风烟滚滚,望不到蜀州岷江的五津。

与你握手作别时,彼此间心心相印; 你我都是远离故乡,出外做官之人。

四海之内只要有了你,知己啊知己, 不管远

( http: / / www.21cnjy.com )隔在天涯海角,都象在一起。

请别在分手的岐路上,伤心地痛哭; 象多情的少年男女,彼此泪落沾衣。

作者介绍:

王勃,字子安,绛州龙门人。14岁时应举及第,当了一名朝散郎,沛王召为修撰,但不久就被唐高宗贬黜了。于是王勃便漫游蜀中,一度任虢州参军,又犯了死罪,幸而遇赦,但官职还是丢掉了。他的父亲受他牵累,贬为交趾令。他渡海省亲,不幸溺水而死。年仅25岁。

初唐四杰:

包括“王勃、杨炯、卢照邻、

( http: / / www.21cnjy.com )骆宾王”四位文人。他们在内容、风格等方面对宫体诗有较大突破,并将五言律诗发展成熟,为唐诗带来新的风貌。“以文章名天下”,称“初唐四杰”,在中国文学史上有不可忽视的地位。

《送杜少府之任蜀州》赏析:

这是诗人二十一岁游蜀之前供职长安时期的

( http: / / www.21cnjy.com )作品。杜少府:名不详。少府:唐人对县尉的尊称。

.风烟:风尘烟岚,指极目远望时所见到的景象。.宦游:因仕宦而漂泊。5.比邻:近邻。古时五家相连为比。6.“无为”两句:不要因为分别就像小儿女一样伤感流泪。

这是送别之作,是唐诗中很有代表性的壮别诗,颇能体现初盛唐时期人们志存高远的精神风貌。诗中有深情的劝慰,却不因远别而悲伤,表现了诗人真挚的友情和旷达的胸怀。

首联点明送别地点和友人赴任之处,场景开阔,气势雄伟,是典型的唐诗风味。“风烟”与“望”字之中,已露惜别之意、关切之情。次联进一步写送别心情:彼此的宦游感受是一样的。颈联宕开一笔,申述对离别的看法,是慰人,也是自慰,情理交融,乃全诗最精警之处。尾联相互劝慰勉励。

《送杜少府之任蜀州》是王勃在长安的时候写的。“少府”,是唐代对县尉的通称。这位姓杜的少府将到四川去上任,王勃在长安相送,临别时赠给他这首诗。

这位姓杜的朋友在京城得到县尉这样一个小官,长途跋涉到蜀州去上任,恐怕是一个很不得志的知识分子。王勃自己游宦在外,也不怎么得意。当他们走出都城,远望五津的时候,彼此的感情很自然地会沟通在一起。“与君离别意,同是宦游人”,这两句诗把两人之间感情的共鸣写了出来。这两句的大意是:我和你都是离乡远游以求仕宦的人,你去蜀州,我留长安,去和留虽有不同,但此刻的惜别之意却是一样的啊!这两句表现的感情很真挚,态度很诚恳,一种体贴关注的语气,从字里行间自然而然地流露出来,是很动人的。

五六句忽然将笔锋一转,转而去宽慰那即将远行的友人:“海内存知己,天涯若比邻。”意思是说:我们分手之后,虽然天各一方,但是不必悲伤。海内有知心的朋友,即使远隔天涯,也像是近邻一样。最后两句就此再推进一层说:“无为在岐路,儿女共沾巾。”意思是,不要在分手的岐路上因离别而悲伤,就像那些青年男女一样地别泪沾巾。以上四句是从曹植的《赠白马王彪》脱化出来的。曹植在和他的弟弟曹彪分离时写道:“丈夫志四海,万里犹比邻。”又说:“忧思成疾,无乃儿女仁!”但王勃的诗更凝练、更鲜明。

《送杜少府之任蜀州》是长期以来脍炙人口的诗篇,特别是“海内存知己,天涯若比邻”两句,至今还常被人们引用。这首诗写得乐观开朗,没有一般赠别诗常有的那种哀伤和悱恻。我想,这正是它受人喜爱的一个重要原因。它的情调和唐朝前期经济文化走向繁荣、封建社会上升发展的时代精神是一致的。

写作特点:朴素无华是这首诗的艺术特色,也正是它的好处。

唐宋八大家:

是指唐代韩愈、柳宗元,宋代欧阳修、

( http: / / www.21cnjy.com )曾巩、王安石、苏洵、苏轼、苏辙。他们的成就主要在散文方面,所以也称“唐宋散文八大家”,其文章不但震撼唐宋文坛,

而且是后世散文的楷模,炳彪于文学之林。

律诗相关知识:

律,是规定和法度。格律诗又称律诗。在唐代叫“近体诗”或叫“今体诗”。律诗是中国古典诗歌中法度最为严谨的一种诗歌体裁。

律诗的章法:

律诗,篇有定句,句有定字,字有定音

( http: / / www.21cnjy.com ),音分平仄。每首四句者叫绝句,八句者叫律诗,八句以上者称排律。每句五字的绝句叫五言绝句,简称五绝。每句七字的绝句叫七言绝句,简称七绝。每句五字的律诗叫五言律诗,简称五律。每句七字的律诗叫七言律诗,简称七律。排律也有五言七言之分。五律、七律的八句分为四联:第一二两句叫首联,三四两句叫颔联,五六两句叫颈联,七八两句叫尾联;绝句的第一二两句叫首联,三四两句叫尾联,绝句对对仗没有必须的要求。排律除首尾两联,中间的联数可任意增加。律诗包括排律,中间各联必须对仗。

上面是律诗的格式要求。律诗的章法还包括谋篇的结构规律,即诗的起、承、转、合。

起,即开始;承,即承上;转,即转折;合,即收合。起、承、转、合在律诗中以联为单位;在律绝中以句为单位。

学律诗平仄现象的把握

一、律诗的音韵

所谓音韵,就是指律诗依声择字的法则。字有四声

( http: / / www.21cnjy.com ),古为平上去入,今为阴阳上去,四声配合使用就成了韵。汉字的四个音调,在古代,平声即为平,上去入三声即为仄;在现代,阴阳二声为平,上去二声为仄。平声与仄声在诗句里按一定规则交替的使用,就构成了律诗依声用字的平仄规律,这个规律也就是律诗所要求的音韵。每一句的音韵最后一字,又称为韵脚。

人们也常把韵脚叫做韵,因为

( http: / / www.21cnjy.com )韵脚直接体现了律诗依声用字的规律。从人的听觉来说,人们认为平仄是相反的。平声听起来有昂扬舒展的效果,仄声有抑顿拗促的意味,这样平仄交替起来就形成了抑扬顿挫、婉转起伏的局面,诗句也就有了音乐的效果。每一次平仄交替代表了诗句的节奏,整个诗句的平仄规律就构成了诗句的旋律,即韵律。

二、律诗平仄的基本格式

律诗是以偶句为基本要素构

( http: / / www.21cnjy.com )成的,每个偶句的上句与下句要在音韵上相互协调,即相反相成。如上句为平平仄仄,下句就应为仄仄平平。律诗有四个偶句,要求至少有一个偶句对仗。不管对仗偶句还是不对仗偶句,律诗都要求符合平仄规律。

其实,律诗的平仄规律极为简单,不外乎四种格式交替使用。以五言律诗为例,每个诗句所用的平仄格式不出以下四种:

A、仄仄平平仄(仄起仄收)

B、平平仄仄平(平起平收)

C、平平平仄仄(平起仄收)

D、仄仄仄平平(仄起平收)

如何交替使用呢?规律也是四种,分别为:

1)

ABCD

ABCD

2)

DBCD

ABCD

3)

CDAB

CDAB

4)

BDAB

CDAB

七言律诗的平仄格式是在五言律诗的基础上加以扩展而成的,即仄仄前加平平、平平前加仄仄,剩下的各种变化规律是一样的。如:

A、平平仄仄平平仄(平起仄收)

B、仄仄平平仄仄平(仄起平收)

C、仄仄平平平仄仄(仄起仄收)

D、平平仄仄仄平平(平起平收)

一三不论。即不必考虑律诗的奇数字现象。

( http: / / www.21cnjy.com )这是古来经验之谈,有其道理。但在实际应用上,不考虑有时也得考虑。那考虑什么呢?一是避孤平,二是救拗。除了这两点,“一三五不论,二四六分明”这句话是完全正确的,这也说明律诗虽然谨严,却不失它的灵活性。