得道多助 失道寡助

图片预览

文档简介

课件11张PPT。

<<孟子>>二章得道多助 失道寡助 孟子:名轲,战国时期著名的思想家、教育家,是继孔子以后儒家学派的代表人物,与孔子合称“孔孟”,有“亚圣”之称。他生活在兼并战争激烈的战国中期,主张行“仁政”以统一天下,曾游说梁、齐等诸侯国君,均不见用。退而与弟子万章、公孙丑等著书立说,有《孟子》 (现存七篇)一书传世。是儒家学派的经典著作之一,记述了孟子的言行、政治主张、哲学主张及个人修养。孟子的政治主张主要是“兼爱”“非攻”,主张和平,反对战争。

教学目标: 1.学习《得道多助,失道寡助》一文,疏通文意,

2.学习本文开头提出论点后逐层论证的写法。 3.初步理解“天时、地利、人和”“得道多助、 失道寡助” 的含义

4 . 增强对国家安定团结的政治局面的认识 重点:目标1、2 难点:目标中对第四段论证的理解 天时不如地利,地利不如人和。有利的天气地理形式有利人心所向,上下团结 得道多助,失道寡助施行 仁政少

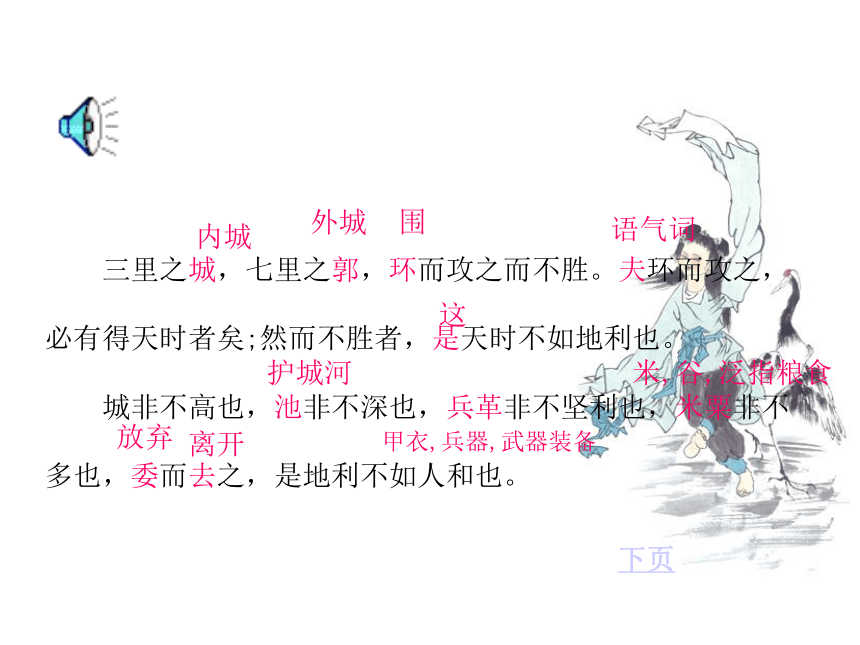

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,

必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不

多也,委而去之,是地利不如人和也。

内城外城

围语气词

甲衣,兵器,武器装备米,谷,泛指粮食放弃离开护城河这下页 故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天

下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,

亲戚畔之。多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚

之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

限制巩固震慑通叛,背叛到归顺所以君子不战则已,战就一定胜利。

上页1)本文的中心论点是什么?

中心论点即篇首两句。孟子提出三个概念:天时、地利、人和,并将这三者加以比较,层层推进。用两个“不如”强调了“人和”的重要性。三者之间的比较,实质上是重在前者与后者的比较,强调指出各种客观及诸多因素在战争中都比不上人的主观条件及“人和”的因素,决定战争胜负的是人而不是物。在比较中立论,给人人的印象极其深刻。句式相同,语气十分肯定,斩钉截铁,不容置疑。(中心论点) 天时不如地利,地利不如人和 (论据)天时不如地利(从进攻一方而言)↓(论据)地利不如人和(从防御一方而言)↓↓(结论)得道者多助,失道者寡助(从战争到治国)2)中心论点提出后作者是怎样进行论证的?

3)中心论点既然已得到了论证,为什么还要写第4段? 答:归纳了以上三段,论证了“天时不如地利,地利不如人和”的道理 3)第4段的作用是在前3段论述的基础上进一步阐发,将论点的范围由战争推及到治国,从而全面体现孟子的政治主张,使文章更具有普遍意义,其次,“得道”实际上也可理解为“得人心”,即“人和”。得人心者,人心归顺,所向披靡,失人心者,人心相悖,不攻自溃。因而,第4段绝非多余的闲笔。

(1)孟子,名______,字______,是_______时代人,他是孔子以后的_________。《孟子》是一部记录_________的书。

(2) 《得道多助 失道寡助》的中心论点是_________________________。提出的著名论断是_______

练习根据课文最后一段做练习

①下列朗读节奏正确的一组是( )

A.域/民/不以/封疆之界,固/国/不以/山溪之险,成/天下/不以/兵革之/利。

B.域民不/以封疆之界,固国不/以山溪/之险,成天下/不以兵革/之利。

C.域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,成天下/不以/兵革之利。

②对“得道者多助”的理解正确的是( )

A.能搞好内部团结的君主,他帮助支持的人就多。

B.能讲明正确道理的君主,帮助支持他的人就多。

C.能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多。

③文中的“道”与下面哪个词中的“道”意思相近?

A.道德 B.道歉 C.道路 D.王道

④“战必胜”的根本原因是(原文)______________

⑤这段文字论述的中心意思是( )

A.民心所向,上下团结,则战无不胜。

B.不能靠划定的疆域界限,管理百姓。

C.不能靠山河的险要巩固国防。

D.不能靠武力的强大,威慑天下。

<<孟子>>二章得道多助 失道寡助 孟子:名轲,战国时期著名的思想家、教育家,是继孔子以后儒家学派的代表人物,与孔子合称“孔孟”,有“亚圣”之称。他生活在兼并战争激烈的战国中期,主张行“仁政”以统一天下,曾游说梁、齐等诸侯国君,均不见用。退而与弟子万章、公孙丑等著书立说,有《孟子》 (现存七篇)一书传世。是儒家学派的经典著作之一,记述了孟子的言行、政治主张、哲学主张及个人修养。孟子的政治主张主要是“兼爱”“非攻”,主张和平,反对战争。

教学目标: 1.学习《得道多助,失道寡助》一文,疏通文意,

2.学习本文开头提出论点后逐层论证的写法。 3.初步理解“天时、地利、人和”“得道多助、 失道寡助” 的含义

4 . 增强对国家安定团结的政治局面的认识 重点:目标1、2 难点:目标中对第四段论证的理解 天时不如地利,地利不如人和。有利的天气地理形式有利人心所向,上下团结 得道多助,失道寡助施行 仁政少

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,

必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不

多也,委而去之,是地利不如人和也。

内城外城

围语气词

甲衣,兵器,武器装备米,谷,泛指粮食放弃离开护城河这下页 故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天

下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,

亲戚畔之。多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚

之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

限制巩固震慑通叛,背叛到归顺所以君子不战则已,战就一定胜利。

上页1)本文的中心论点是什么?

中心论点即篇首两句。孟子提出三个概念:天时、地利、人和,并将这三者加以比较,层层推进。用两个“不如”强调了“人和”的重要性。三者之间的比较,实质上是重在前者与后者的比较,强调指出各种客观及诸多因素在战争中都比不上人的主观条件及“人和”的因素,决定战争胜负的是人而不是物。在比较中立论,给人人的印象极其深刻。句式相同,语气十分肯定,斩钉截铁,不容置疑。(中心论点) 天时不如地利,地利不如人和 (论据)天时不如地利(从进攻一方而言)↓(论据)地利不如人和(从防御一方而言)↓↓(结论)得道者多助,失道者寡助(从战争到治国)2)中心论点提出后作者是怎样进行论证的?

3)中心论点既然已得到了论证,为什么还要写第4段? 答:归纳了以上三段,论证了“天时不如地利,地利不如人和”的道理 3)第4段的作用是在前3段论述的基础上进一步阐发,将论点的范围由战争推及到治国,从而全面体现孟子的政治主张,使文章更具有普遍意义,其次,“得道”实际上也可理解为“得人心”,即“人和”。得人心者,人心归顺,所向披靡,失人心者,人心相悖,不攻自溃。因而,第4段绝非多余的闲笔。

(1)孟子,名______,字______,是_______时代人,他是孔子以后的_________。《孟子》是一部记录_________的书。

(2) 《得道多助 失道寡助》的中心论点是_________________________。提出的著名论断是_______

练习根据课文最后一段做练习

①下列朗读节奏正确的一组是( )

A.域/民/不以/封疆之界,固/国/不以/山溪之险,成/天下/不以/兵革之/利。

B.域民不/以封疆之界,固国不/以山溪/之险,成天下/不以兵革/之利。

C.域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,成天下/不以/兵革之利。

②对“得道者多助”的理解正确的是( )

A.能搞好内部团结的君主,他帮助支持的人就多。

B.能讲明正确道理的君主,帮助支持他的人就多。

C.能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多。

③文中的“道”与下面哪个词中的“道”意思相近?

A.道德 B.道歉 C.道路 D.王道

④“战必胜”的根本原因是(原文)______________

⑤这段文字论述的中心意思是( )

A.民心所向,上下团结,则战无不胜。

B.不能靠划定的疆域界限,管理百姓。

C.不能靠山河的险要巩固国防。

D.不能靠武力的强大,威慑天下。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)