人教版语文九年级上册 第四单元 教学设想 议论文教学的一些想法 课件(37张)

文档属性

| 名称 | 人教版语文九年级上册 第四单元 教学设想 议论文教学的一些想法 课件(37张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 102.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-08-28 20:02:21 | ||

图片预览

文档简介

课件37张PPT。九年级上册 第四单元 教学设想 议论文教学的一些想法单元教学建议:

第四单元是全套书惟一集中编排的议论文单元,所以本单元担负了培养学生阅读、写作议论文能力的任务。在教学中,注意下列几点:

1.帮助学生理解议论文中论点、论据、论证三要素,并理解三者之间的关系;

2.注重整体阅读,学会区分观点和材料,辨析论证方法;

3.引导学生理解作者围绕中心论点逐层展开论述的论证思路;

4.引导学生调动自己的生活体验、知识积累去阅读议论文;

5.注重读写结合.

?

(1)课内讲读教学:4课时

教学篇目:

《事物的正确答案不止一个》(2课时)

《中国人失掉自信力了吗?》(2课时)

(2)课内自读教学:3课时

自读篇目:《应有格物致知精神》(1课时)

短文两篇:《谈读书》(1课时) 《不求甚解》(1课时) 教学重点:理解创造性思维的要素,增强学生创造意识和信心。

教学难点:理解观点和材料之间的关系,理清本文论证的思路,归纳论点。

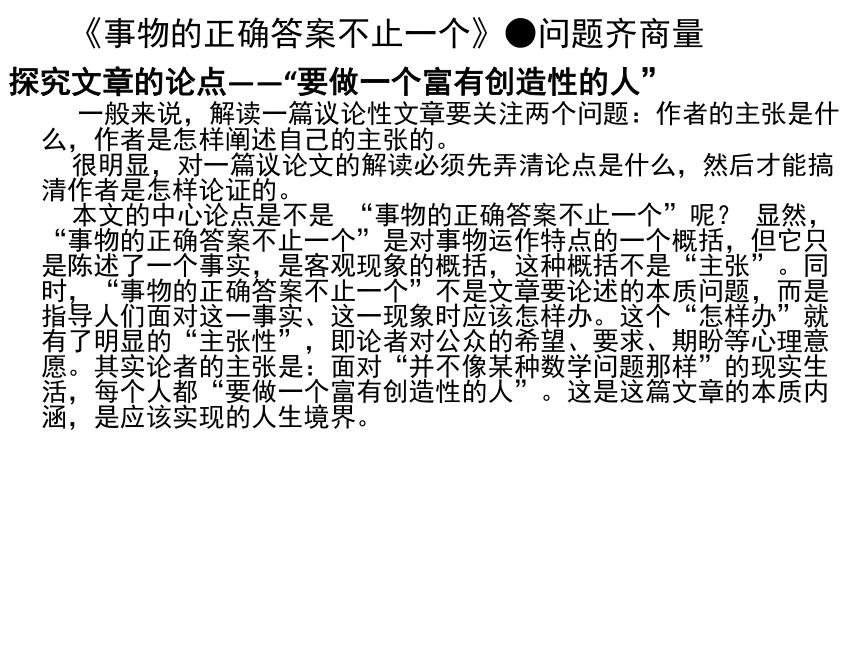

事物的正确答案不止一个 《事物的正确答案不止一个》●问题齐商量 探究文章的论点——“要做一个富有创造性的人” ??? 一般来说,解读一篇议论性文章要关注两个问题:作者的主张是什么,作者是怎样阐述自己的主张的。 ??? 很明显,对一篇议论文的解读必须先弄清论点是什么,然后才能搞清作者是怎样论证的。 ??? 本文的中心论点是不是 “事物的正确答案不止一个”呢? 显然,“事物的正确答案不止一个”是对事物运作特点的一个概括,但它只是陈述了一个事实,是客观现象的概括,这种概括不是“主张”。同时,“事物的正确答案不止一个”不是文章要论述的本质问题,而是指导人们面对这一事实、这一现象时应该怎样办。这个“怎样办”就有了明显的“主张性”,即论者对公众的希望、要求、期盼等心理意愿。其实论者的主张是:面对“并不像某种数学问题那样”的现实生活,每个人都“要做一个富有创造性的人”。这是这篇文章的本质内涵,是应该实现的人生境界。 ???●教学思路: (1)以本课选择题引入本文,让学生默读文章,思考围绕“创造性思维”作者提出了哪些问题。 (2)从整体上把握全文,划分文章的层次,理清层次间的关系;确定本文论述的中心为“关于创造力的问题”。 (3)阅读4—8段思考:创造性思维必需的要素有哪些?概括作者列举的两个事例;这两个事例论证了什么观点,为什么?(了解创造性所需要素, 弄清作者要论证的观点及证明论点的论据。) (4)想想怎样使自己成为一个富有创造力的人。 (5)得出本文的中心论点。 (6)找出能让自己思想上受到启发的句子。 (7)作业为文后第四题,巩固论据与观点关系的理解。 教给学生一些方法围绕中心,层层展开;

运用设问句,使文章结构严谨,过渡自然;

通俗易懂,深入浅出。充分利用了事实论据 ,有力的证明了论点——事实是证明论点的最有力的武器。

注意文中总结性语句出现的标志性词语,如“由此可见”“总而言之”“这样”“所以”……

运用成语颇多,增加了文章的语言的气势。

<<中国人失掉自信力了吗>>

教学重点:

1.体会鲁迅先生的忧患意识和爱国精神,弘扬爱国主义精神,增强民族民主意识。

2.结合时代背景深入理解文中语句的深刻含义。

3.初步了解驳论的基本知识;把握本文的批驳方法。

教学难点:

1. 品味本文犀利、生动、冼练而又周密的语言

2.把握文章的逻辑结构和驳论证的反驳方法.。

教学建议:

1.对这篇课文,要引导学生多诵读,通过声情并茂的朗读去感知、领悟、理解、把握课文的思想内容。

2.引导学生了解文章的时代背景;了解鲁迅的生平业绩和作品风格。

3.充分讨论。本文思想深刻、思路严密,议论巧妙。无论从整篇的立意,还是字里行间的表达都非常值得讨论。讨论可以从三个方面:第一,理解鲁迅忧国忧民、关心民族命运的热烈情怀和深刻思想,把握鲁迅作为思想家,作为民族之魂的精神风貌。第二,理解本文的思路和逻辑结构:可以引导学生用列提纲的方法。在列提纲以前,先指导学生找出对方的论点和论据,再讨论对方论据不能证明对方论点;然后找出作者的正面论点和论据。第三,体会本文凝练而精彩的语言。

4.教学应紧扣目标,既要应当牢牢把握培养学生阅读和写作议论文的能力,特别是驳论这一主要教学目标;还要指导学生看出悲观论者错误的立场、观点、方法,去学习鲁迅革命的立场、观点、方法。使学生在学习语文和做人两个方面都获得益处。

5.拓展阅读:与鲁迅的《“友邦惊诧”论》比较阅读。

关于三篇自读课文的教学建议:

《应有格物致知精神》:本文是作者一个报告文学的一部分,是一篇漫谈式的议论文。 不妨先引导学生确立课文的学习重点:一是领悟格物致知精神的内涵及其在科学上的重要作用;二是归纳课文的中心论点,学习课文的论证方法。然后引导学生熟读课文,把握文章的思想内容和篇章结构。注意提醒学生,一定要联系自己的学习实际阅读课文。

《谈读书》和《不求甚解》:这两篇短文在思想内容上有相似之处,都是谈读书的;在写法上有所不同,一是立论,一是驳论。两篇文章可以作比较阅读。

1.《谈读书》一文是浅近的文言,在阅读中也许会遇到语言障碍,应指导学生在诵读中扫除语言障碍。课文中名言警句较多,应指导学生摘录下来,并学会运用。

2.《不求甚解》是一篇杂文,但也是一篇驳论文。不妨指导学生列出课文的结构提纲,体会作者是怎样一步步地驳斥对方论点,同时阐明自己观点的。在理清作者思路的同时,把握文章的思想内容。

3.关于读书问题,古今中外有很多人议论过,但常谈常新。学生对于这个话题,一定会有自己的经验教训可谈。应指导学生联系自己读书的经验阅读这两篇文章,力争在读书和做人方面获得较多的启示。

关于议论文教学的一些设想:

中考议论文阅读的考查重点:

①寻找、归纳中心论点

②明确论据的作用

③发现观点与材料之间的联系

关于议论文教学的一些设想:

1.通过议论文的写作训练来提高学生议论文阅读的能力。

议论文写作训练可以循序渐进的进行:

先要求学生根据材料补写论点,补写论据,补写中心句,过渡段。

然后可引导学生补写分析语句(对论据进行简单的分析议论)。

最后要求学生根据篇章结构特点,写一篇完整的议论文。

当然,还可以让学生在学会立论的基础上学习驳论,着重训练论证方法。

通过连续的议论文写作训练指导,学生分析、提炼观点的能力将有所提高;论据为观点服务的意识将增强,对于议论文篇章布局将有所考虑。以此带动议论文阅读水平的提高。当然也能够达到《课标》对议论文阅读的要求:

“阅读简单的议论文,区分观点与材料(道理、事实、数据、图表),发现观点与材料之间的联系,并通过自己的思考,作出判断”。

一、选材立意方面

论点鲜明、正确、新颖、深刻。 二、结构布局方面

结构完整、严谨。

层次分明,条理清晰。

论证连贯、通畅。

三、语言表达方面

语言得体,有文采。

能综合运用多种表达方式。 一篇优秀的议论文需具备:(一)引论:①用什么方法提出(引出)中心论点?

②用判断句表述中心论点。(二)本论:

①将中心论点分解为几个分论点;

理清分论点之间的关系,将各个分论点按一定顺序排列。

②为每一个分论点确定论据,论据要兼顾事实道理、正面反面、古今中外;

确定论据之间的连接方式。

③论证分析要揭示论据与论点之间的必然联系。(三)结论:

①确定从哪方面来联系实际或解决问题.

②确定结论,即如何收尾。议论文的结构布局1.并列式《学贵多问》的三个分论点:

多问可以弥补学习中的不足;

多问可以扩大你的知识面;

多问可以使你有所创新,有所发明。 2.层进式(1)中心论点:快乐就来源于创新的各个环节:从源头到过程再到结果。

一、创新的快乐,基于对科研的热爱。

二、创新的过程虽然充满这艰难曲折,但其中却有着无限的乐趣。

三、创新的快乐,还在于对创新成果的分享。2.层进式(2) 以设问导思,是一条向纵深拓展的路线,其路线为(基本模式):是什么—为什么—怎么样—会怎样例如:作者论述“要敬业”的结构: 第一,阐明什么叫敬业。 第二,分析为什么要敬业。 第三,分析怎样才能做到敬业。 是什么 为什么怎么样3.对照式 对照式结构(对比式),即先提出观点,然后反向思维,正反对比论证。

如论证"不能忽视微小力量"这个论点,从正面举例入手:"滴水可以穿石",“涓涓细流汇成江河湖海” 。然后再从反面论证:“千里之堤,毁于蚁穴”等。

这种结构的关键在于从对比中阐明主张,让事物在比较鉴别中得到论证。 题型1: 分析文章从几个方面进行论证考查论证思路的层次性

? 《激情与成功》4、5、6段是从哪几个角度论证“激情从何而来的”。

④高昂的激情来自崇高的理想。没有理想,人就如同手表缺了发条,就会失去前进的动力,就会停止不前。

⑤高昂的激情来自强烈的责任心。责任是一个人立身与做事的基本条件,它源于对国家事业的忠诚和热情。一个具有高度责任感的人,会把工作看成追求和奉献,满怀热情地投入工作;一个丧失责任感或责任感不强的人,会把工作当成一种负担,自然就会丧失工作的乐趣。

⑥高昂的激情来自浓厚的兴趣。如果说热忱和激情是"火焰"的话,那么,兴趣就是点燃激情的"火种"。因为追求自己的兴趣而充满激情,因为激情而享受快乐!有了兴趣,就能激发潜力,一个人就可能不断获得成功,就可能达到卓越的境界。反之,如果做自己没有兴趣的事,只会事倍功半,还很有可能一事无成。 例:题型2: 分析某段能否去掉 填序号题 考查论证思路的严谨性 ①在“博览群书”的基础上,又能“读书破一卷”,治学就会取得专一的突出成就……要是只“博览群书”,没有“读书破一卷”,这样治学就不会取得专一的突出成就。 ②对这“读书破一卷”的主张,没想到很多有成就的学者,都不约而同地坚持实践。 ③杨振宁在西南联大读书时,为写毕业论文,把世界代数界名人的一本小书《近代代数理论》认真地读了又读,尤其是其中仅有20页的一章,连读了好些天才释手。结果,他从中得到了真谛,论文在很高的起点上写了出来。 …… ⑤历史学家范文澜说,他做学问是从攻读刘勰的《文心雕龙》一书入手的。他读这部古代文艺理论的书,觉得越读心里越明亮,就越觉得研究有奔头。 ⑥当然,“读书破一卷”的那“一卷”,必须是精选的,是各个专业中的权威著作。同时,这“一卷”也不是单独的,必须是在“博览群书”的基础上。 第⑥段议论能否去掉,为什么?

②君子之交淡如水,那是俞伯牙与钟子期高山流水遇知音的心心相印。春秋时上大夫①俞伯牙善弹琴,乡野樵夫钟子期善听。伯牙弹“高山”曲,钟子期说:“好啊,像巍峨的泰山!”弹“流水”曲,钟子期说:“好啊,如浩荡的江河!”不需要太多的言语,更多的是心照不宣,还有什么比心灵上的相契相合来得更纯粹?

③君子之交淡如水,那是马克思和恩格斯40年革命生涯中的支持与牵挂。为了马克思能够集中精力研究革命理论,恩格斯违背自己本来的意愿去从事商业工作,在经济上资助贫困的马克思。他们曾20年身处两地,思想和心灵的沟通却始终不断。当恩格斯患病时,马克思在给他的信中说:“我关心你的身体健康,如同自己患病一样……”不求回报的支持,两地一心的牵挂,还有什么比彼此间的扶持和关心来得更长久?

④君子之交淡如水,那是鲁迅和瞿秋白腥风血雨中的同舟共济。面对国民党的悬赏追捕,同样处于危难中的鲁迅四次收留瞿秋白在家中避难;而在形形色色的反动文人侮蔑和诋毁鲁迅杂文的战斗意义时,是瞿秋白站出来给予鲁迅杂文以极高的评价。仅仅凭借当初翻译进步文学作品时的书信往来,便让之前未曾谋面的两人在反对国民党反革命文化围剿中,肝胆相照,引为同志。还有什么比患难与共志同道合的友情来得更深厚?

⑤共同的志趣,共同的品质,共同的追求,使得彼此相知相助,相惜相勖②,【甲】,【乙】,【丙】,这样的君子之交,不正应该是你我所追求的吗? 例: 21.根据文意,将下面三个语句分别填入文中【甲】【乙】【丙】处(只填序号)。(3分)①不计安危?? ②不论地位? ③不分彼此

题型3: 联系上下文,补写句子 考查论证的连贯、流畅(完善论证过程)①关于“天才”,大小词典有相仿的释义:“有卓绝聪明才智的人。”不知从何时开始,我渐渐质疑甚至厌烦起这种说法来。

②古今中外无数事例几乎都与词典上的释义相左:李时珍写《本草纲目》用了30年时间;托尔斯泰写《战争与和平》用了37年时间;歌德写《浮士德》用了60年时间;陈景润为证明歌德巴赫猜想,拖着病体,顶着压力,于斗室之中、油灯之下埋头演算……真令人感叹!

③????????????????????????。然而,我读他们,非但没有读出他们的聪明才智,反而读出了他们的傻劲。写一部书,有的几乎用了毕生精力,能说不傻?有的除了疯狂地埋头于自己的选择,简直不知世上还有其他可爱的事物,能说不傻?他们不仅连常人最基本的享受都随便放弃了,而且千方百计自找苦头来吃。《天才就是非凡的傻劲》

以上的人物,都为人类社会的进步做出了巨大的贡献。按通常的理解,他们都有卓越的聪明才智,都属于天才。题型4: 某段的论证过程 考查论据如何为其论点进行服务 ④君子之交淡如水,那是鲁迅和瞿秋白腥风血雨中的同舟共济。面对国民党的悬赏追捕,同样处于危难中的鲁迅四次收留瞿秋白在家中避难;而在形形色色的反动文人侮蔑和诋毁鲁迅杂文的战斗意义时,是瞿秋白站出来给予鲁迅杂文以极高的评价。仅仅凭借当初翻译进步文学作品时的书信往来,便让之前未曾谋面的两人在反对国民党反革命文化围剿中,肝胆相照,引为同志。还有什么比患难与共、志同道合的友情来得更深厚?

22.阅读第④段,简要分析这一段所用事例为什么可以证明君子之交淡如水。(3分)答案示例一:“君子之交淡如水”的内涵就是君子之间的交往,形式似“淡”,实则志同道合,友情深厚。鲁迅和瞿秋白以前从未谋面,只凭书信往来,就相互信任;当危难来临之际,却互伸援手,肝胆相照。所以,这个例子证明了君子之交淡如水。

关于议论文教学的一些设想:2、重视方法指导,提高学生的认识能力。

1.文章开头的作用(论点是怎样提出来的) 及尾段的作用.

2.提炼归纳中心论点的方法.

3.事实论据和道理论据的作用.

4.论证过程的解题思路.

5.语法知识在文中的作用.(关联词 语言标志 照应 句式)

继续论点的引入形式: (1)开门见山提出中心论点。例如:《谈骨气》开篇就提出“我们中国人是有骨气的” (2)针对现象提出问题,再提出中心论点。例如:《想和做》针对“空想”和“死做”的现象提出论点。 (3)根据亲身经历的某个生活事例提出论点 (4)从故事中引出问题,在提出论点 (5)用某种方法提出中心论点。比如,比喻、对比等首段的作用:

1.开头通过写……的事例提出中心论点…

2.开头通过引用名言提出中心论点或引出论题

3.开头通过引用名人趣事提出中心论点或引出论题,

吸引读者。

尾段的作用:1.深化中心论点,提出……的结论。2.再次强调中心论点。3.发出……号召或劝勉人们……4.补充论证了……使论证更严密。 返回

例1:这一段作者强调的观点是什么? (2分)

人们的希望,各有所异。有的人希望学习以往没有掌握的知识技能,有的人希望找到理想的工作,有的人希望自己能够有所创造发明,有的人希望出国旅游体验一下异国的风土人情,有的人希望住上宽敞舒适的房子,有的人希望健康长寿……希望虽各有所异,但是人活着总得有所希望,希望就是一切。从一定意义上说,人就是在希望的不断实现、破灭再产生的绵延过程中生活的。人活着总得有所希望,希望就是一切。返回例2.第③段中的事例论证了什么?

③古希腊的德摩斯梯尼,小时候口吃,但他苦加练习,终于成为著名的演说家。法国作家大仲马出身微贱,但他毫不在乎,在贫苦中坚持写作,终成为文坛巨子。我国古代一个叫陈正之的人,天生反应迟钝,但他付出了常人无法想像的努力,终成博学之士。我国数学家陈景润在极其艰难的条件下,通宵达旦忘我地研究,终摘数学桂冠。够了,够了,不必再例举了——我无非是想通过这些例子证明,一个人若要有所成就,努力奋斗是必不可少的。 返回 例3: ③现在,排行榜搞得太滥、太草率。有的单位发出几百张问卷,收回的很少,就堂而皇之地据此公布排行榜。中国人口太多,不可能给每个人发一张问卷,抽样调查不失为一种可行的办法。但抽样调查总得找各方面有代表性的人物,总得有一定的数量作保证,否则怎么可能真正反映出民意?有的连问卷调查也不搞,几个人凑在一起“策划”一下,一份纵贯上百年横跨全中国的排行榜就出来了。有的单位公布问卷调查结果,被认定为最受读者喜爱的什么“家”当中,本单位的人竟占好几个,名字还摆得很靠前。对于这样的排行榜,读者怀疑其中有“王婆卖瓜自卖自夸”的成分,不是毫无道理的。有的排行榜被用来宣传某种偏见,譬如前几年炒得很热的现当代十大作家排行榜,竟然把茅盾排除在外。(“文艺排行榜”之我见)第③段中加点词“这样”指的是什么?返回 例4: ③在人们求知的道路上,怀疑犹如一粒学问的种子,没有它就决不会开出知识的花,结出智慧的果。_________;没有对“地心说”的怀疑,就不会有哥白尼“日心说”的产生。法国伟大的作家巴尔扎克说:“打开一切科学的钥匙都毫无疑义地是问号,而生活的智慧,大概就在于逢事都问个为什么。” 根据上下文,填入第③段横线中恰当的一句是(? ? ) A.由于“物种不变论”被达尔文怀疑,因而创立了“进化论” B.由于达尔文对“物种不变论”怀疑,因而创立了“进化论” C.没有对“物种不变论”的怀疑,哪会有达尔文“进化论”的创立 D.没有对“物种不变论”的怀疑,就不会有达尔文“进化论”的创立 返回关于议论文教学的一些设想:3 .答题的规范性:

(1)用因果复句回答问题。

(2)表述应有文体特点。

(“论证了” “证明了”)

(3)表述时要区分出观点和材料。

(4)具体表述。(论述了-----的观点)

感谢您的倾听!

第四单元是全套书惟一集中编排的议论文单元,所以本单元担负了培养学生阅读、写作议论文能力的任务。在教学中,注意下列几点:

1.帮助学生理解议论文中论点、论据、论证三要素,并理解三者之间的关系;

2.注重整体阅读,学会区分观点和材料,辨析论证方法;

3.引导学生理解作者围绕中心论点逐层展开论述的论证思路;

4.引导学生调动自己的生活体验、知识积累去阅读议论文;

5.注重读写结合.

?

(1)课内讲读教学:4课时

教学篇目:

《事物的正确答案不止一个》(2课时)

《中国人失掉自信力了吗?》(2课时)

(2)课内自读教学:3课时

自读篇目:《应有格物致知精神》(1课时)

短文两篇:《谈读书》(1课时) 《不求甚解》(1课时) 教学重点:理解创造性思维的要素,增强学生创造意识和信心。

教学难点:理解观点和材料之间的关系,理清本文论证的思路,归纳论点。

事物的正确答案不止一个 《事物的正确答案不止一个》●问题齐商量 探究文章的论点——“要做一个富有创造性的人” ??? 一般来说,解读一篇议论性文章要关注两个问题:作者的主张是什么,作者是怎样阐述自己的主张的。 ??? 很明显,对一篇议论文的解读必须先弄清论点是什么,然后才能搞清作者是怎样论证的。 ??? 本文的中心论点是不是 “事物的正确答案不止一个”呢? 显然,“事物的正确答案不止一个”是对事物运作特点的一个概括,但它只是陈述了一个事实,是客观现象的概括,这种概括不是“主张”。同时,“事物的正确答案不止一个”不是文章要论述的本质问题,而是指导人们面对这一事实、这一现象时应该怎样办。这个“怎样办”就有了明显的“主张性”,即论者对公众的希望、要求、期盼等心理意愿。其实论者的主张是:面对“并不像某种数学问题那样”的现实生活,每个人都“要做一个富有创造性的人”。这是这篇文章的本质内涵,是应该实现的人生境界。 ???●教学思路: (1)以本课选择题引入本文,让学生默读文章,思考围绕“创造性思维”作者提出了哪些问题。 (2)从整体上把握全文,划分文章的层次,理清层次间的关系;确定本文论述的中心为“关于创造力的问题”。 (3)阅读4—8段思考:创造性思维必需的要素有哪些?概括作者列举的两个事例;这两个事例论证了什么观点,为什么?(了解创造性所需要素, 弄清作者要论证的观点及证明论点的论据。) (4)想想怎样使自己成为一个富有创造力的人。 (5)得出本文的中心论点。 (6)找出能让自己思想上受到启发的句子。 (7)作业为文后第四题,巩固论据与观点关系的理解。 教给学生一些方法围绕中心,层层展开;

运用设问句,使文章结构严谨,过渡自然;

通俗易懂,深入浅出。充分利用了事实论据 ,有力的证明了论点——事实是证明论点的最有力的武器。

注意文中总结性语句出现的标志性词语,如“由此可见”“总而言之”“这样”“所以”……

运用成语颇多,增加了文章的语言的气势。

<<中国人失掉自信力了吗>>

教学重点:

1.体会鲁迅先生的忧患意识和爱国精神,弘扬爱国主义精神,增强民族民主意识。

2.结合时代背景深入理解文中语句的深刻含义。

3.初步了解驳论的基本知识;把握本文的批驳方法。

教学难点:

1. 品味本文犀利、生动、冼练而又周密的语言

2.把握文章的逻辑结构和驳论证的反驳方法.。

教学建议:

1.对这篇课文,要引导学生多诵读,通过声情并茂的朗读去感知、领悟、理解、把握课文的思想内容。

2.引导学生了解文章的时代背景;了解鲁迅的生平业绩和作品风格。

3.充分讨论。本文思想深刻、思路严密,议论巧妙。无论从整篇的立意,还是字里行间的表达都非常值得讨论。讨论可以从三个方面:第一,理解鲁迅忧国忧民、关心民族命运的热烈情怀和深刻思想,把握鲁迅作为思想家,作为民族之魂的精神风貌。第二,理解本文的思路和逻辑结构:可以引导学生用列提纲的方法。在列提纲以前,先指导学生找出对方的论点和论据,再讨论对方论据不能证明对方论点;然后找出作者的正面论点和论据。第三,体会本文凝练而精彩的语言。

4.教学应紧扣目标,既要应当牢牢把握培养学生阅读和写作议论文的能力,特别是驳论这一主要教学目标;还要指导学生看出悲观论者错误的立场、观点、方法,去学习鲁迅革命的立场、观点、方法。使学生在学习语文和做人两个方面都获得益处。

5.拓展阅读:与鲁迅的《“友邦惊诧”论》比较阅读。

关于三篇自读课文的教学建议:

《应有格物致知精神》:本文是作者一个报告文学的一部分,是一篇漫谈式的议论文。 不妨先引导学生确立课文的学习重点:一是领悟格物致知精神的内涵及其在科学上的重要作用;二是归纳课文的中心论点,学习课文的论证方法。然后引导学生熟读课文,把握文章的思想内容和篇章结构。注意提醒学生,一定要联系自己的学习实际阅读课文。

《谈读书》和《不求甚解》:这两篇短文在思想内容上有相似之处,都是谈读书的;在写法上有所不同,一是立论,一是驳论。两篇文章可以作比较阅读。

1.《谈读书》一文是浅近的文言,在阅读中也许会遇到语言障碍,应指导学生在诵读中扫除语言障碍。课文中名言警句较多,应指导学生摘录下来,并学会运用。

2.《不求甚解》是一篇杂文,但也是一篇驳论文。不妨指导学生列出课文的结构提纲,体会作者是怎样一步步地驳斥对方论点,同时阐明自己观点的。在理清作者思路的同时,把握文章的思想内容。

3.关于读书问题,古今中外有很多人议论过,但常谈常新。学生对于这个话题,一定会有自己的经验教训可谈。应指导学生联系自己读书的经验阅读这两篇文章,力争在读书和做人方面获得较多的启示。

关于议论文教学的一些设想:

中考议论文阅读的考查重点:

①寻找、归纳中心论点

②明确论据的作用

③发现观点与材料之间的联系

关于议论文教学的一些设想:

1.通过议论文的写作训练来提高学生议论文阅读的能力。

议论文写作训练可以循序渐进的进行:

先要求学生根据材料补写论点,补写论据,补写中心句,过渡段。

然后可引导学生补写分析语句(对论据进行简单的分析议论)。

最后要求学生根据篇章结构特点,写一篇完整的议论文。

当然,还可以让学生在学会立论的基础上学习驳论,着重训练论证方法。

通过连续的议论文写作训练指导,学生分析、提炼观点的能力将有所提高;论据为观点服务的意识将增强,对于议论文篇章布局将有所考虑。以此带动议论文阅读水平的提高。当然也能够达到《课标》对议论文阅读的要求:

“阅读简单的议论文,区分观点与材料(道理、事实、数据、图表),发现观点与材料之间的联系,并通过自己的思考,作出判断”。

一、选材立意方面

论点鲜明、正确、新颖、深刻。 二、结构布局方面

结构完整、严谨。

层次分明,条理清晰。

论证连贯、通畅。

三、语言表达方面

语言得体,有文采。

能综合运用多种表达方式。 一篇优秀的议论文需具备:(一)引论:①用什么方法提出(引出)中心论点?

②用判断句表述中心论点。(二)本论:

①将中心论点分解为几个分论点;

理清分论点之间的关系,将各个分论点按一定顺序排列。

②为每一个分论点确定论据,论据要兼顾事实道理、正面反面、古今中外;

确定论据之间的连接方式。

③论证分析要揭示论据与论点之间的必然联系。(三)结论:

①确定从哪方面来联系实际或解决问题.

②确定结论,即如何收尾。议论文的结构布局1.并列式《学贵多问》的三个分论点:

多问可以弥补学习中的不足;

多问可以扩大你的知识面;

多问可以使你有所创新,有所发明。 2.层进式(1)中心论点:快乐就来源于创新的各个环节:从源头到过程再到结果。

一、创新的快乐,基于对科研的热爱。

二、创新的过程虽然充满这艰难曲折,但其中却有着无限的乐趣。

三、创新的快乐,还在于对创新成果的分享。2.层进式(2) 以设问导思,是一条向纵深拓展的路线,其路线为(基本模式):是什么—为什么—怎么样—会怎样例如:作者论述“要敬业”的结构: 第一,阐明什么叫敬业。 第二,分析为什么要敬业。 第三,分析怎样才能做到敬业。 是什么 为什么怎么样3.对照式 对照式结构(对比式),即先提出观点,然后反向思维,正反对比论证。

如论证"不能忽视微小力量"这个论点,从正面举例入手:"滴水可以穿石",“涓涓细流汇成江河湖海” 。然后再从反面论证:“千里之堤,毁于蚁穴”等。

这种结构的关键在于从对比中阐明主张,让事物在比较鉴别中得到论证。 题型1: 分析文章从几个方面进行论证考查论证思路的层次性

? 《激情与成功》4、5、6段是从哪几个角度论证“激情从何而来的”。

④高昂的激情来自崇高的理想。没有理想,人就如同手表缺了发条,就会失去前进的动力,就会停止不前。

⑤高昂的激情来自强烈的责任心。责任是一个人立身与做事的基本条件,它源于对国家事业的忠诚和热情。一个具有高度责任感的人,会把工作看成追求和奉献,满怀热情地投入工作;一个丧失责任感或责任感不强的人,会把工作当成一种负担,自然就会丧失工作的乐趣。

⑥高昂的激情来自浓厚的兴趣。如果说热忱和激情是"火焰"的话,那么,兴趣就是点燃激情的"火种"。因为追求自己的兴趣而充满激情,因为激情而享受快乐!有了兴趣,就能激发潜力,一个人就可能不断获得成功,就可能达到卓越的境界。反之,如果做自己没有兴趣的事,只会事倍功半,还很有可能一事无成。 例:题型2: 分析某段能否去掉 填序号题 考查论证思路的严谨性 ①在“博览群书”的基础上,又能“读书破一卷”,治学就会取得专一的突出成就……要是只“博览群书”,没有“读书破一卷”,这样治学就不会取得专一的突出成就。 ②对这“读书破一卷”的主张,没想到很多有成就的学者,都不约而同地坚持实践。 ③杨振宁在西南联大读书时,为写毕业论文,把世界代数界名人的一本小书《近代代数理论》认真地读了又读,尤其是其中仅有20页的一章,连读了好些天才释手。结果,他从中得到了真谛,论文在很高的起点上写了出来。 …… ⑤历史学家范文澜说,他做学问是从攻读刘勰的《文心雕龙》一书入手的。他读这部古代文艺理论的书,觉得越读心里越明亮,就越觉得研究有奔头。 ⑥当然,“读书破一卷”的那“一卷”,必须是精选的,是各个专业中的权威著作。同时,这“一卷”也不是单独的,必须是在“博览群书”的基础上。 第⑥段议论能否去掉,为什么?

②君子之交淡如水,那是俞伯牙与钟子期高山流水遇知音的心心相印。春秋时上大夫①俞伯牙善弹琴,乡野樵夫钟子期善听。伯牙弹“高山”曲,钟子期说:“好啊,像巍峨的泰山!”弹“流水”曲,钟子期说:“好啊,如浩荡的江河!”不需要太多的言语,更多的是心照不宣,还有什么比心灵上的相契相合来得更纯粹?

③君子之交淡如水,那是马克思和恩格斯40年革命生涯中的支持与牵挂。为了马克思能够集中精力研究革命理论,恩格斯违背自己本来的意愿去从事商业工作,在经济上资助贫困的马克思。他们曾20年身处两地,思想和心灵的沟通却始终不断。当恩格斯患病时,马克思在给他的信中说:“我关心你的身体健康,如同自己患病一样……”不求回报的支持,两地一心的牵挂,还有什么比彼此间的扶持和关心来得更长久?

④君子之交淡如水,那是鲁迅和瞿秋白腥风血雨中的同舟共济。面对国民党的悬赏追捕,同样处于危难中的鲁迅四次收留瞿秋白在家中避难;而在形形色色的反动文人侮蔑和诋毁鲁迅杂文的战斗意义时,是瞿秋白站出来给予鲁迅杂文以极高的评价。仅仅凭借当初翻译进步文学作品时的书信往来,便让之前未曾谋面的两人在反对国民党反革命文化围剿中,肝胆相照,引为同志。还有什么比患难与共志同道合的友情来得更深厚?

⑤共同的志趣,共同的品质,共同的追求,使得彼此相知相助,相惜相勖②,【甲】,【乙】,【丙】,这样的君子之交,不正应该是你我所追求的吗? 例: 21.根据文意,将下面三个语句分别填入文中【甲】【乙】【丙】处(只填序号)。(3分)①不计安危?? ②不论地位? ③不分彼此

题型3: 联系上下文,补写句子 考查论证的连贯、流畅(完善论证过程)①关于“天才”,大小词典有相仿的释义:“有卓绝聪明才智的人。”不知从何时开始,我渐渐质疑甚至厌烦起这种说法来。

②古今中外无数事例几乎都与词典上的释义相左:李时珍写《本草纲目》用了30年时间;托尔斯泰写《战争与和平》用了37年时间;歌德写《浮士德》用了60年时间;陈景润为证明歌德巴赫猜想,拖着病体,顶着压力,于斗室之中、油灯之下埋头演算……真令人感叹!

③????????????????????????。然而,我读他们,非但没有读出他们的聪明才智,反而读出了他们的傻劲。写一部书,有的几乎用了毕生精力,能说不傻?有的除了疯狂地埋头于自己的选择,简直不知世上还有其他可爱的事物,能说不傻?他们不仅连常人最基本的享受都随便放弃了,而且千方百计自找苦头来吃。《天才就是非凡的傻劲》

以上的人物,都为人类社会的进步做出了巨大的贡献。按通常的理解,他们都有卓越的聪明才智,都属于天才。题型4: 某段的论证过程 考查论据如何为其论点进行服务 ④君子之交淡如水,那是鲁迅和瞿秋白腥风血雨中的同舟共济。面对国民党的悬赏追捕,同样处于危难中的鲁迅四次收留瞿秋白在家中避难;而在形形色色的反动文人侮蔑和诋毁鲁迅杂文的战斗意义时,是瞿秋白站出来给予鲁迅杂文以极高的评价。仅仅凭借当初翻译进步文学作品时的书信往来,便让之前未曾谋面的两人在反对国民党反革命文化围剿中,肝胆相照,引为同志。还有什么比患难与共、志同道合的友情来得更深厚?

22.阅读第④段,简要分析这一段所用事例为什么可以证明君子之交淡如水。(3分)答案示例一:“君子之交淡如水”的内涵就是君子之间的交往,形式似“淡”,实则志同道合,友情深厚。鲁迅和瞿秋白以前从未谋面,只凭书信往来,就相互信任;当危难来临之际,却互伸援手,肝胆相照。所以,这个例子证明了君子之交淡如水。

关于议论文教学的一些设想:2、重视方法指导,提高学生的认识能力。

1.文章开头的作用(论点是怎样提出来的) 及尾段的作用.

2.提炼归纳中心论点的方法.

3.事实论据和道理论据的作用.

4.论证过程的解题思路.

5.语法知识在文中的作用.(关联词 语言标志 照应 句式)

继续论点的引入形式: (1)开门见山提出中心论点。例如:《谈骨气》开篇就提出“我们中国人是有骨气的” (2)针对现象提出问题,再提出中心论点。例如:《想和做》针对“空想”和“死做”的现象提出论点。 (3)根据亲身经历的某个生活事例提出论点 (4)从故事中引出问题,在提出论点 (5)用某种方法提出中心论点。比如,比喻、对比等首段的作用:

1.开头通过写……的事例提出中心论点…

2.开头通过引用名言提出中心论点或引出论题

3.开头通过引用名人趣事提出中心论点或引出论题,

吸引读者。

尾段的作用:1.深化中心论点,提出……的结论。2.再次强调中心论点。3.发出……号召或劝勉人们……4.补充论证了……使论证更严密。 返回

例1:这一段作者强调的观点是什么? (2分)

人们的希望,各有所异。有的人希望学习以往没有掌握的知识技能,有的人希望找到理想的工作,有的人希望自己能够有所创造发明,有的人希望出国旅游体验一下异国的风土人情,有的人希望住上宽敞舒适的房子,有的人希望健康长寿……希望虽各有所异,但是人活着总得有所希望,希望就是一切。从一定意义上说,人就是在希望的不断实现、破灭再产生的绵延过程中生活的。人活着总得有所希望,希望就是一切。返回例2.第③段中的事例论证了什么?

③古希腊的德摩斯梯尼,小时候口吃,但他苦加练习,终于成为著名的演说家。法国作家大仲马出身微贱,但他毫不在乎,在贫苦中坚持写作,终成为文坛巨子。我国古代一个叫陈正之的人,天生反应迟钝,但他付出了常人无法想像的努力,终成博学之士。我国数学家陈景润在极其艰难的条件下,通宵达旦忘我地研究,终摘数学桂冠。够了,够了,不必再例举了——我无非是想通过这些例子证明,一个人若要有所成就,努力奋斗是必不可少的。 返回 例3: ③现在,排行榜搞得太滥、太草率。有的单位发出几百张问卷,收回的很少,就堂而皇之地据此公布排行榜。中国人口太多,不可能给每个人发一张问卷,抽样调查不失为一种可行的办法。但抽样调查总得找各方面有代表性的人物,总得有一定的数量作保证,否则怎么可能真正反映出民意?有的连问卷调查也不搞,几个人凑在一起“策划”一下,一份纵贯上百年横跨全中国的排行榜就出来了。有的单位公布问卷调查结果,被认定为最受读者喜爱的什么“家”当中,本单位的人竟占好几个,名字还摆得很靠前。对于这样的排行榜,读者怀疑其中有“王婆卖瓜自卖自夸”的成分,不是毫无道理的。有的排行榜被用来宣传某种偏见,譬如前几年炒得很热的现当代十大作家排行榜,竟然把茅盾排除在外。(“文艺排行榜”之我见)第③段中加点词“这样”指的是什么?返回 例4: ③在人们求知的道路上,怀疑犹如一粒学问的种子,没有它就决不会开出知识的花,结出智慧的果。_________;没有对“地心说”的怀疑,就不会有哥白尼“日心说”的产生。法国伟大的作家巴尔扎克说:“打开一切科学的钥匙都毫无疑义地是问号,而生活的智慧,大概就在于逢事都问个为什么。” 根据上下文,填入第③段横线中恰当的一句是(? ? ) A.由于“物种不变论”被达尔文怀疑,因而创立了“进化论” B.由于达尔文对“物种不变论”怀疑,因而创立了“进化论” C.没有对“物种不变论”的怀疑,哪会有达尔文“进化论”的创立 D.没有对“物种不变论”的怀疑,就不会有达尔文“进化论”的创立 返回关于议论文教学的一些设想:3 .答题的规范性:

(1)用因果复句回答问题。

(2)表述应有文体特点。

(“论证了” “证明了”)

(3)表述时要区分出观点和材料。

(4)具体表述。(论述了-----的观点)

感谢您的倾听!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》