《伤仲永》授课课件[下学期]

文档属性

| 名称 | 《伤仲永》授课课件[下学期] |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-05-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件61张PPT。EXIT课文导入 天赋仅给予一些种子,而不是既成的知识和德性。

--凯洛夫 天才等于百分之九十九的汗水,加百分之一的灵感。

--爱迪生 人们把我的成功,归因于我的天才;其实我的天才只是刻苦罢了。 --爱英斯坦 业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。 --韩愈 有十分天资的人,加以十分勤学苦练,才可能使他的十分天资充分发展。 --郭沫若 返回伤 仲 永作者:王安石王安石:(1021~1086),北宋政治家、思想家、文学家。字介甫,晚号半山。抚州临川(今属江西)人。封舒国公,改封荆,世称荆公。被列为“唐宋八大家”之一。简介作者王安石(1021——1086)

字介甫,号半山。抚州临川(江西临川)人,世称“临川先生”。他年轻时候,文章写得十分出色,得到欧阳修的赞赏。王安石二十岁中进士,就做了几任地方官。仁宗年间不满国家“积贫”、“积弱”,立志改革,写了《上仁宗竽帝言事书》,提出了一整套改革措施。神宗熙宁二年授参知政事、次年任宰相,开始“熙宁变法”。 提出:“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。”革命导师列宁曾称王安石为“中国十一世纪的改革家”。后变法遭到以司马光为首的保守党的攻击,熙宁七年被罢相。后复位再罢,熙宁九年退居金陵,封荆国公,后人称王荆公。同年忧愤去世。

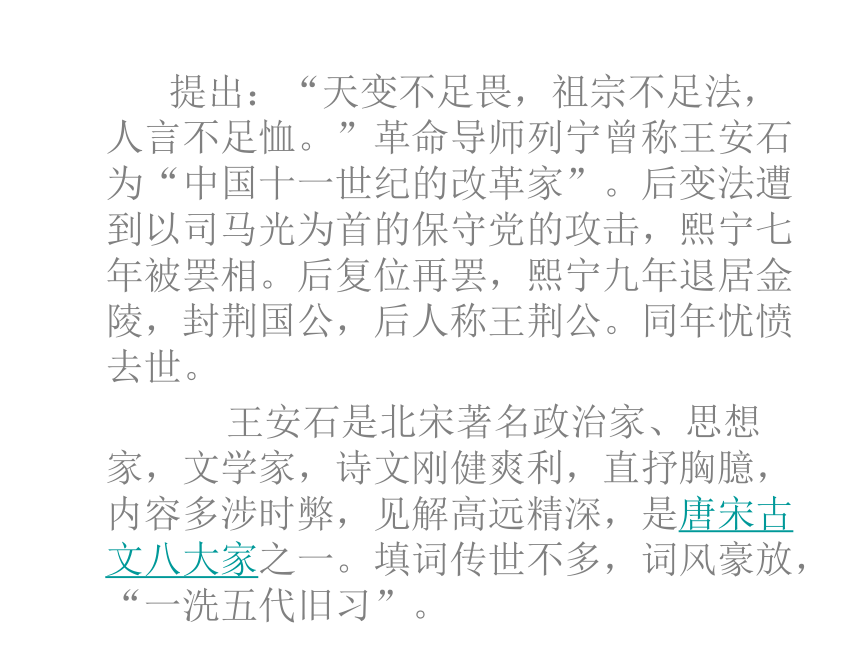

王安石是北宋著名政治家、思想家,文学家,诗文刚健爽利,直抒胸臆,内容多涉时弊,见解高远精深,是唐宋古文八大家之一。填词传世不多,词风豪放,“一洗五代旧习”。 韩 愈 柳宗元

苏 洵 苏 轼 苏 辙

欧阳修 曾 巩 王安石唐宋八大家返回唐宋八大家 “唐宋八大家”是对我国唐、宋两代八个著名散文家的合称,他们是唐代的韩愈、柳宗元,宋代的欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石和曾巩。唐宋八大家乃主持唐家古文运动的中心人物,他们提倡散文,反对骈文,给予当时和后世的文坛以深远的影响。

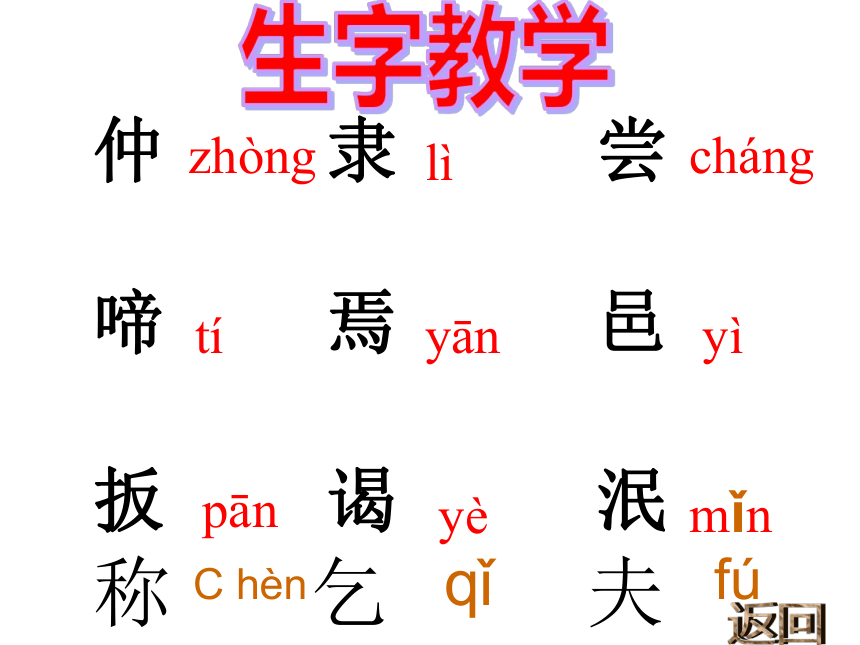

仲 隶 尝

啼 焉 邑

扳 谒 泯

称 乞 夫返回生字教学C hèn qǐfúEXIT朗读训练1、把屋朗读节奏。

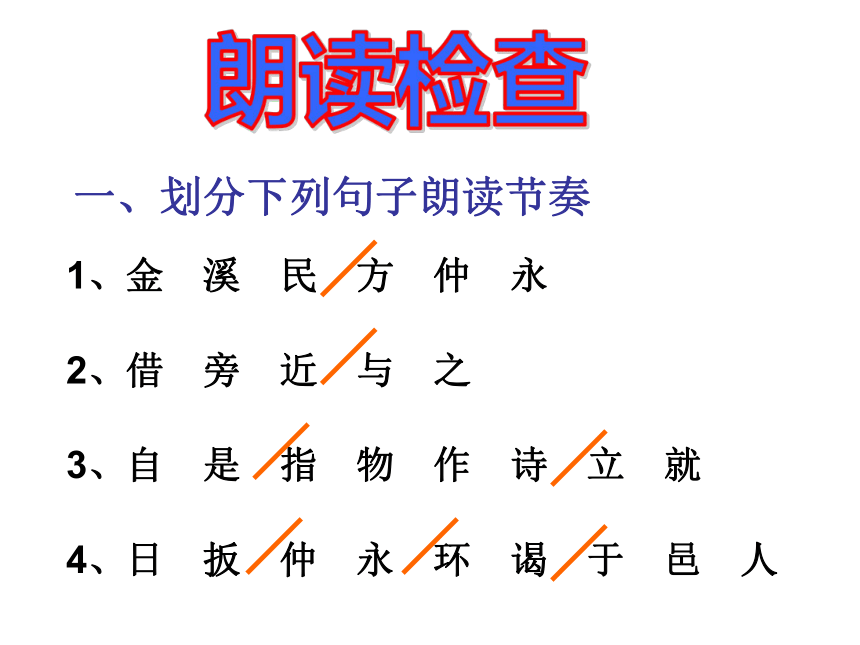

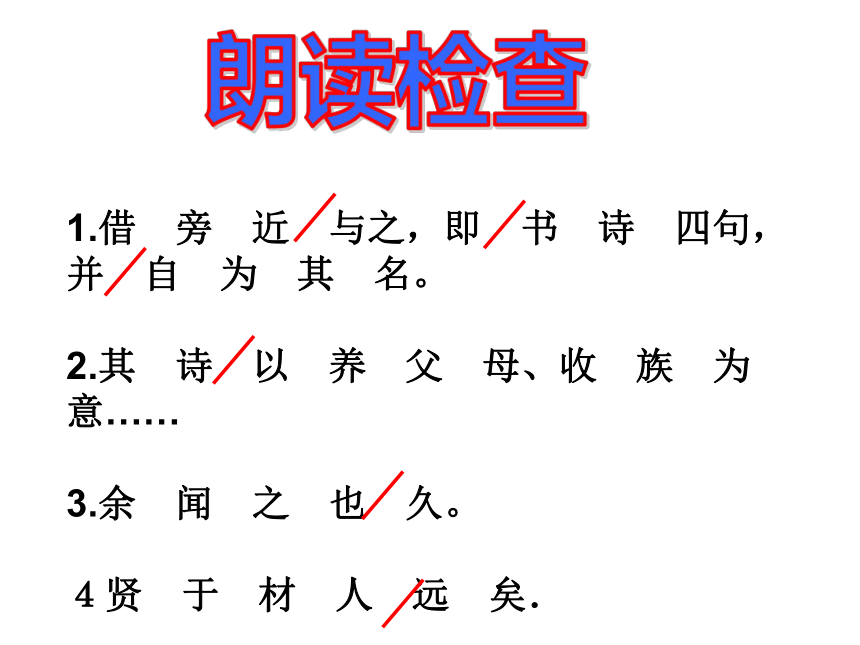

2、注意朗读语气。一、听读课文。二、朗读课文。一、划分下列句子朗读节奏1、金 溪 民 方 仲 永2、借 旁 近 与 之3、自 是 指 物 作 诗 立 就4、日 扳 仲 永 环 谒 于 邑 人朗读检查1.借 旁 近 与之,即 书 诗 四句, 并 自 为 其 名。

2.其 诗 以 养 父 母、收 族 为意……

3.余 闻 之 也 久。

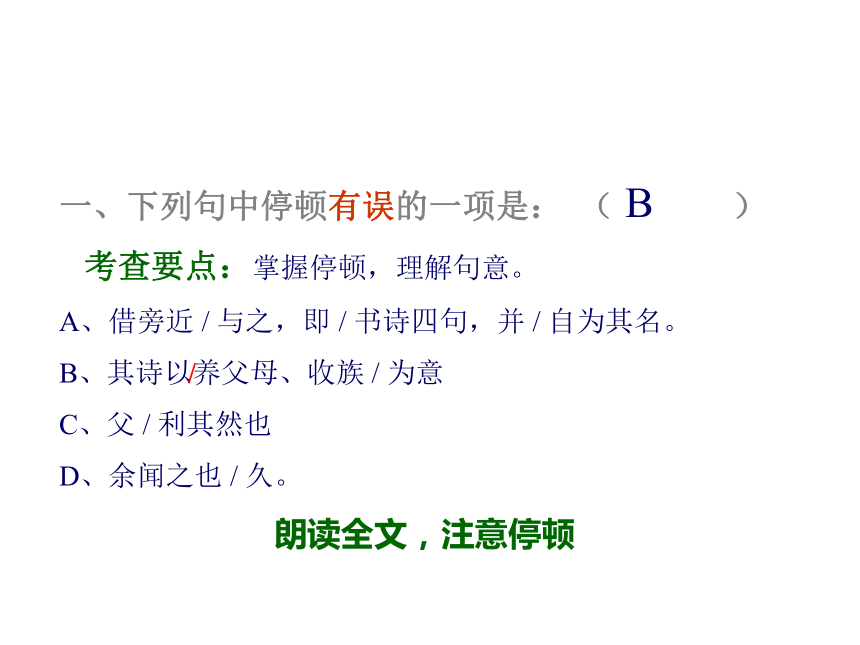

4贤 于 材 人 远 矣.朗读检查一、下列句中停顿有误的一项是: ( )

考查要点:掌握停顿,理解句意。

A、借旁近 / 与之,即 / 书诗四句,并 / 自为其名。

B、其诗以养父母、收族 / 为意

C、父 / 利其然也

D、余闻之也 / 久。

B朗读全文,注意停顿/1、其文理皆有可观者。2、父利其然也。3、不能称前时之闻。4、泯然众人矣。--愤怒语气--惊叹语气--遗憾语气--痛心语气二、揣摩下列句子的朗读语气。朗读检查返回EXIT 自读课文,借助课文注释和工具书疏通课文字、词、句。疏通字词句返回第一段重点字词解释字词翻译课文点名学生翻译:

翻译接力赛,要求每位学生翻译一句话,看看谁无法完成接力任务。金溪民方仲永,世隶耕。金溪平民方仲永,世代以种田为业。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。仲永长到五岁,不曾认识笔、墨、纸、砚,(有一天)忽然放声哭着要这些东西。父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。

父亲对此感到惊异,从邻近人家借来给他,(仲永)当即写了四句诗,并且题上自己的名字。通译全段其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。

这首诗把赡养父母、团结同宗族作为中心,传送给全乡的秀才观赏。

自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

从此,指定物品让他作诗,(他能)立即写好,诗的文采和道理都有值得看(观赏)的地方。

邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。

同县的人对他感到惊奇,渐渐地请他的父亲去做客,有的人还花钱求仲永题诗。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

他的父亲认为这样有利可图,每天拉着仲永四处拜访同县的人,不让(他)学习。 第二段重点字词解释字词翻译课文点名学生翻译:

翻译接力赛,要求每位学生翻译一句话,看看谁无法完成接力任务。

余闻之也久。

我听到这件事很久了。

明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。

明道年间,我随先父回到家乡,在舅舅家里见到他,(他已经)十二三岁了。令作诗,不能称前时之闻。

让(他)作诗,(写出来的诗已经)不能与从前的名声相称。

又七年,还自扬州,复到舅家问焉。曰:“泯然众人矣。”

又过了七年,(我)从扬州回来,再次到舅舅家,问起方仲永的情况,回答说:“(他已经)才能完全消失,成为普通人了。

EXIT第三段重点字词解释字词返回翻译课文点名学生翻译:

翻译接力赛,要求每位学生翻译一句话,看看谁无法完成接力任务。

王子曰:仲永之通悟,受之天也。

王先生说:仲永的通晓、领悟能力是先天得到(天赋)的。

其受之天也,贤于材人远矣。

他的天资比一般有才能的人高得多。卒之为众人,则其受于人者不至也。

他最终成为一个平凡的人,是因为他没有受到后天的教育。

彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;今夫不受之天,固众人,不受之人,得为众人而已耶?

像他那样天生聪明,如此有才智的人,没有受到后天的教育,尚且要成为平凡的人;那么,现在那些不是天生聪明,本来就很平凡的人,又不接受后天的教育,想成为一个平常的人恐怕都不能够吧?

金溪平民方仲永,世代以种田为业。

仲永长到五岁,不曾认识笔、墨、纸、砚,(有一天)忽然放声哭着要这些东西。

父亲对此感到惊异,从邻近人家借来给他,(仲永)当即写了四句诗,并且题上自己的名字。

这首诗以赡养父母、团结同宗族的人为内容,传送给全乡的秀才观赏。 从此,指定物品让他作诗,(他能)立即写好,诗的文采和道理都有值得看的地方。

同县的人对他感到惊奇,渐渐地请他的父亲去做客,有的人还花钱求仲永题诗。

他的父亲认为这样有利可图,每天拉着仲永四处拜访同县的人,不让(他)学习。

我听到这件事很久了。

明道年间,我随先父回到家乡,在舅舅家里见到他,(他已经)十二三岁了。

让(他)作诗,(写出来的诗已经)不能与从前的名声相称。 又过了七年,(我)从扬州回来,再次到舅舅家,问起方仲永的情况,回答说:“(他已经)才能完全消失,成为普通人了。”

王先生说:仲永的通晓、领悟能力是天赋的。

他的天资比一般有才能的人高得多。

他最终成为一个平凡的人,是因为他没有受到后天的教育。

像他那样天生聪明,如此有才智的人,没有受到后天的教育,尚且要成为平凡的人;那么,现在那些不是天生聪明,本来就平凡的人,又不接受后天的教育,想成为一个平常的人恐怕都不能够吧?

一、仔细阅读课文,回答下列问题。

全文可分为几个部分?划分标准是什么

1、方仲永的变化经历了哪几个阶段?

■ 第一阶段:

“仲永生五年……其文理皆有可观者。”

——方仲永幼年时才思敏捷天资过人,具有作诗才能;

■ 第二阶段:

“十二三矣,令作诗,不能称前时之闻。”

——十二三岁时(少年时)的方仲永才思衰退,大不如前;

■ 第三阶段:

“又七年……泯然众人矣。”

——方仲永青年时才思平庸,完全变成一个平庸之人。 研讨与练习伤仲永伤生五年十二三又七年年龄才能指物作诗立就不称前时之闻泯 然 众 人 矣

先天的智慧固然是成才的重要条件,但后天的教育更为重要。请同学们图示方仲永的变化经历

方仲永由天资过人变得“泯然众人”,原因是什么? (用课文原文回答)

■因为“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学”把仲永当做赚钱的工具,荒废其学业,不能使其天赋用在学习上。

——从方仲永个人情况来说。

■因为“卒之为众人,则其受于人者不至”,即没有受到后天正常的教育。

——从普遍道理上来说。

3、最后一段的议论讲了什么道理?

作者认为人的天资与后天教育,二者之间,后者更重要,即后天教育对一个人是否成才是至关重要的

问 题 探 究 “伤”是哀伤,哀怜.为……哀伤的意思,表达了作者对方仲永这样的神童,“泯然众人”的哀伤、惋惜之情。

这就不仅表达了作者的感情,更有利于强化作者要表达的观点。作者对方仲永的情感和态度是怎样的?从文中找到依据.1、方仲永的变化经历了哪几个阶段?每个阶段表现如何?2、方仲永“泯然众人”的原因是什么?4、课文运用了哪两种表达方式?二者之间是什么关系?整体感知返回3、课文是以什么来组织和安排材料的?5、课文最后一段的议论讲了什么道理?后天教育对一个人是否成才是至关重要的揣摩(一)

“金溪民方仲永,世隶耕。”交代了关于方仲永的哪些情况?联系下文说说作者为什么这么写?“金溪民方仲永”交代了他的籍贯、身世、姓名、家世。“世隶耕”为下文作铺垫,既衬托出他的非凡天资,又暗示了造成他命运的家庭背景。 揣摩(二)

课文的两大部分,重点在哪一部分?

这一段在语言表达方式上有何特点? 采用了议论的形式 “受于天”是指人的先天条件好,即有天赋。“受于人”指人的后天学习和受到的教育。这一段作者主要强调了后天的努力学习、接受教育对成才的重要作用。 2.这一段“受于天”指什么?“受于人’又指什么? 3.作者要表明的主要观点是什么? 本文为什么详写方仲永才能初露时的情形? 本文详写方仲永才能初露时的情形,这样安排暗含了文章的主旨,是符合作者意图的。 这样写的用意:一是说明“仲永之通悟”确实是“受之天”,有先天的因素;另一方面,正是在这个时期,就已经埋下才能衰退的种子,即“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学”,说明仲永未能受到正常的后天教育。至于仲永长大后才能衰退以至丧失殆尽,则是“不使学”的必然结果,当然不必多说。 问 题 探 究本文语言上有什么特点?找出词句说明啼 忽 即 立 见 闻 问 重读《伤仲永》

我一直后悔,中学读书的时候,不喜欢古文,结果古文基础没打好,以致影响我后来工作的质量。鉴于自身的教训,儿子上学后,我反复告诫他,要好好读古文,这是几千年中国文化浩瀚海洋中挑选出来的精髓。结果,儿子和我一样,只是应付,凡老师要求背诵的,像念经一样摇头晃脑读几遍了事,他成天忙于做数学题目,英语卷子。奇怪的是,到大学里,他时时流露出对那些背诵过的古文的怀恋,偶尔冒出几句,都是彼时彼刻心情恰到好处的表达。他的同学甚至觉得理科学生也应修唐诗宋词课,以补中学阶段的不足。更奇怪的是,如今,儿子刚做了两个月海外游子,竟然痴痴地想念古文。他让我找出他的全部初中和高中语文课本,要我每过几天在电子邮件中打一篇寄给他。他和另一个同年龄的北方男孩,在异国他乡翘首盼望我的电子邮件,只要一收到,几分钟之内就将那篇古文全部背出。温故而知新呵,他们感到非常亲切!人真的很奇怪,拥有的时候不懂珍惜,一旦失去,才知道可贵。

有了这任务,我在语文书中,重读了王安石的《伤仲永》,竟有一种久违的感觉,一阵触及时弊的心动。王安石写了一个叫方仲永的天才少年,五岁时能“指物作诗立就”,而且“文理皆有可观者”,惊动了县里乡外,渐渐地有人请他们父子作客,还用钱币索要仲永的诗句。于是“其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。”他父亲每天拉着他四处拜访,“不使学”。王安石早就听说此事,在仲永十二、三岁时,回乡见到他,让他作诗,但是,仲永的诗却不如从前。又过了七年,也就是仲永20岁左右,王安石再次回乡,问起他的情况,回答说“泯然众人矣。”就是说,才华没了,毫无特色了,和众人一样!王安石写下这篇文章,表示对仲永这个天才少年“泯然”的伤感。重读《伤仲永》 天才何以会消失?王安石没有说明原因,只是表达了真切的惋惜之情。他描述少年天才方仲永极盛时期的情形,让读者自己得出结论。仲永一出名,就忙于应酬、赚钱,“父利其然也,日扳仲永谒于邑人,不使学。”一个人天赋再高,出了名,不再努力学习,总有枯竭的一天,天才当然不能持久。但是,为什么仲永不再努力学习?这样一个不可多得的天才陨落的责任究竟在谁身上?是仲永自己?是仲永家人?是县里那些请客吃饭用钱币索取诗句捧他仰慕他的人?我不得而知。从前学过的哲学说,外因是变化的条件,内因是变化的根据,可有时看看身边发生的事,内因敌不过外因也是有的。幸好仲永生在没有电子传媒的年代,从五岁开始,能够维持十多年,很不容易。要是活在现代,那就糟了,恐怕昙花一现,不会太多时日。如今的传媒,厉害得可以。要捧杀一个人或贬损一个人简直由不得天才本人调动“内因”加以抵制。名利是个好东西,借助传媒,就插上了翅膀,不要说闻名一个县,而是闻名全国,一夜之间,沸沸扬扬。出名神速,若不自律,不加紧学习,陨落也就快捷。

王安石全文总共只有一百五十八个字,而我,却写了千把字,很是惭愧。说来说去,只是为了珍惜我们有些很可爱的小天才,大家都要爱护,不要出现新的《伤某某》。

重读《伤仲永》课堂练习

1、即书诗四句

2、日扳仲永环谒于邑人

3、邑人奇之

4、“稍稍宾客其父”

5、“父利其然也”名词活用为动词,写。名词活用为状语,每天。形容词活用为动词,对……感到惊奇。名词活用为动词,把……当宾客招待。名词活用为动词,认为---有利可图。 一、理解几个用法特殊的词。课堂练习1、“养父母”养:

2、“传一乡秀才观之”一乡:

3、“或以钱币乞之”或:

4、邑人:

5、“从先人还家”从: 二、解释几个词语。赡养全乡有的人同县的人跟从课堂练习6、“前时之闻”:

7、“卒之为众人”卒: 众:

8、“如此其贤也”贤:

9、“且为众人”且:

10、“固众人”固:以前听到的传闻最终普通(有)才能 聪明尚且本来课堂练习1、“不使学”是:

2、“还自扬州”是:

3、“受之天也”是:3、理解下列句式。 省略句,省略了宾语,即“不使(之)学”:不让(仲永)学习。 倒装句,正确的语序是“自扬州还”: 从扬州回家。 省略句,省略了介词,即“受之(于)天”:从上天那里得到或上天赋予的。课堂练习4、翻译下面句子。1、余闻之也久。我听说这件事,很久啦。2、邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。 同县的人对他感到惊奇,渐渐地请他的父亲去做客,有的人还花钱请仲永题诗。3、其受之天也,贤于材人远矣。卒之为众人,则其受于人者不至也。 他的天赋比一般有才能的人高得多。他最终成为一个平凡的人,是因为他没有受到后天的教育。返回三.从课文句中找出词类活用的词语。

①邑人奇之:

②宾客其父:

③ 利其然:

④ 伤仲永:

词类活用

以……为奇,把……当作宾客,以……为利,哀伤,感伤,形容词作动词。

名词作动词。

名词作动词。

形容词作动词。

文言文知识归纳一、字词读音

扳(pān) 谒(yè ) 泯(mǐn ) 称(chèn )

夫(fú ) 邑(yì )

二、通假字

1.日扳仲永环谒邑人。 “扳”同“攀”,牵、引。

2.贤于材人远矣。 “材”同“才”,才能。三、重点虚词

邑人奇之 代词,代仲永。

之 仲永之通悟 结构助词,可译作“的”。

卒之为众人 补音助词,无实义。

以 其诗以养父母、收族为意 介词,把

或以钱币乞之 介词,用

于 贤于材人远矣 介词,比

则其受于人者不至也 介词, 被文言文知识归纳 于 ①环谒于邑人:到,介词。 ②于舅家见之:在,介词。 ③贤于材人远矣:比,介词。 ④受于人者不至:被,介词。 文言文知识归纳四、一词多义自 并自为其名(代词,自己)

自是指物作诗立就(介词,从)

然 父利其然也(指示代词,这样,这种情况)

泯然众人矣(词尾,……的样子)五、古今异义

自是指物作诗立就 古:此

今:常用做判断词文言文知识归纳稍稍宾客其父 古:渐渐,慢慢地。

今:稍微。

复到舅家 古:再,又。

今:重复,往复。

泯然众人 古:普通人。

今:常指大家,许多人。文言文知识归纳六、重点句式:省略句1.(仲永)即书诗四句,并自为其名。

日扳仲永环谒邑人,不使(仲永)学。

(余)令(其)作诗,(诗)不能称前时之闻。

忽啼求之:( )

借旁近与之: ( )

传一乡秀才观之( )

1)之 余闻之也久: ( )

不能称前时之闻: ( )

卒之为众人: ( )

受之天也: ( )

环谒于邑人:( )

2)于 于舅家见之:( )

贤于材人远矣:( )

受于人者不至:( )

它,指书具

他,指仲永

代“仲永写的诗”

代“仲永很有才这件事”

的,助词

调节音节,无意义

调节音节,无意义

到,介词

在,介词

比,介词

从,介词一词多义五、作业:

2、总结归纳 解释下列红色体字的词义: 一词多义五、作业:

2、总结归纳 解释下列红色体字的词义:3)其其诗以养父母……( )

其文理皆有可观者( )

父利其然也( )

其受之天也( )

如此其贤也( )

彼其受之天也( )他的,指方仲永的

代方仲永写的诗

这样

他

他的

他1、完成文后练习三。

2、摘抄有关“天才与勤奋”的名言警句5条。

3、以“由方仲永所想到的”为题,写一篇不少于400字的短文。布置作业返回

--凯洛夫 天才等于百分之九十九的汗水,加百分之一的灵感。

--爱迪生 人们把我的成功,归因于我的天才;其实我的天才只是刻苦罢了。 --爱英斯坦 业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。 --韩愈 有十分天资的人,加以十分勤学苦练,才可能使他的十分天资充分发展。 --郭沫若 返回伤 仲 永作者:王安石王安石:(1021~1086),北宋政治家、思想家、文学家。字介甫,晚号半山。抚州临川(今属江西)人。封舒国公,改封荆,世称荆公。被列为“唐宋八大家”之一。简介作者王安石(1021——1086)

字介甫,号半山。抚州临川(江西临川)人,世称“临川先生”。他年轻时候,文章写得十分出色,得到欧阳修的赞赏。王安石二十岁中进士,就做了几任地方官。仁宗年间不满国家“积贫”、“积弱”,立志改革,写了《上仁宗竽帝言事书》,提出了一整套改革措施。神宗熙宁二年授参知政事、次年任宰相,开始“熙宁变法”。 提出:“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。”革命导师列宁曾称王安石为“中国十一世纪的改革家”。后变法遭到以司马光为首的保守党的攻击,熙宁七年被罢相。后复位再罢,熙宁九年退居金陵,封荆国公,后人称王荆公。同年忧愤去世。

王安石是北宋著名政治家、思想家,文学家,诗文刚健爽利,直抒胸臆,内容多涉时弊,见解高远精深,是唐宋古文八大家之一。填词传世不多,词风豪放,“一洗五代旧习”。 韩 愈 柳宗元

苏 洵 苏 轼 苏 辙

欧阳修 曾 巩 王安石唐宋八大家返回唐宋八大家 “唐宋八大家”是对我国唐、宋两代八个著名散文家的合称,他们是唐代的韩愈、柳宗元,宋代的欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石和曾巩。唐宋八大家乃主持唐家古文运动的中心人物,他们提倡散文,反对骈文,给予当时和后世的文坛以深远的影响。

仲 隶 尝

啼 焉 邑

扳 谒 泯

称 乞 夫返回生字教学C hèn qǐfúEXIT朗读训练1、把屋朗读节奏。

2、注意朗读语气。一、听读课文。二、朗读课文。一、划分下列句子朗读节奏1、金 溪 民 方 仲 永2、借 旁 近 与 之3、自 是 指 物 作 诗 立 就4、日 扳 仲 永 环 谒 于 邑 人朗读检查1.借 旁 近 与之,即 书 诗 四句, 并 自 为 其 名。

2.其 诗 以 养 父 母、收 族 为意……

3.余 闻 之 也 久。

4贤 于 材 人 远 矣.朗读检查一、下列句中停顿有误的一项是: ( )

考查要点:掌握停顿,理解句意。

A、借旁近 / 与之,即 / 书诗四句,并 / 自为其名。

B、其诗以养父母、收族 / 为意

C、父 / 利其然也

D、余闻之也 / 久。

B朗读全文,注意停顿/1、其文理皆有可观者。2、父利其然也。3、不能称前时之闻。4、泯然众人矣。--愤怒语气--惊叹语气--遗憾语气--痛心语气二、揣摩下列句子的朗读语气。朗读检查返回EXIT 自读课文,借助课文注释和工具书疏通课文字、词、句。疏通字词句返回第一段重点字词解释字词翻译课文点名学生翻译:

翻译接力赛,要求每位学生翻译一句话,看看谁无法完成接力任务。金溪民方仲永,世隶耕。金溪平民方仲永,世代以种田为业。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。仲永长到五岁,不曾认识笔、墨、纸、砚,(有一天)忽然放声哭着要这些东西。父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。

父亲对此感到惊异,从邻近人家借来给他,(仲永)当即写了四句诗,并且题上自己的名字。通译全段其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。

这首诗把赡养父母、团结同宗族作为中心,传送给全乡的秀才观赏。

自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

从此,指定物品让他作诗,(他能)立即写好,诗的文采和道理都有值得看(观赏)的地方。

邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。

同县的人对他感到惊奇,渐渐地请他的父亲去做客,有的人还花钱求仲永题诗。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

他的父亲认为这样有利可图,每天拉着仲永四处拜访同县的人,不让(他)学习。 第二段重点字词解释字词翻译课文点名学生翻译:

翻译接力赛,要求每位学生翻译一句话,看看谁无法完成接力任务。

余闻之也久。

我听到这件事很久了。

明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。

明道年间,我随先父回到家乡,在舅舅家里见到他,(他已经)十二三岁了。令作诗,不能称前时之闻。

让(他)作诗,(写出来的诗已经)不能与从前的名声相称。

又七年,还自扬州,复到舅家问焉。曰:“泯然众人矣。”

又过了七年,(我)从扬州回来,再次到舅舅家,问起方仲永的情况,回答说:“(他已经)才能完全消失,成为普通人了。

EXIT第三段重点字词解释字词返回翻译课文点名学生翻译:

翻译接力赛,要求每位学生翻译一句话,看看谁无法完成接力任务。

王子曰:仲永之通悟,受之天也。

王先生说:仲永的通晓、领悟能力是先天得到(天赋)的。

其受之天也,贤于材人远矣。

他的天资比一般有才能的人高得多。卒之为众人,则其受于人者不至也。

他最终成为一个平凡的人,是因为他没有受到后天的教育。

彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;今夫不受之天,固众人,不受之人,得为众人而已耶?

像他那样天生聪明,如此有才智的人,没有受到后天的教育,尚且要成为平凡的人;那么,现在那些不是天生聪明,本来就很平凡的人,又不接受后天的教育,想成为一个平常的人恐怕都不能够吧?

金溪平民方仲永,世代以种田为业。

仲永长到五岁,不曾认识笔、墨、纸、砚,(有一天)忽然放声哭着要这些东西。

父亲对此感到惊异,从邻近人家借来给他,(仲永)当即写了四句诗,并且题上自己的名字。

这首诗以赡养父母、团结同宗族的人为内容,传送给全乡的秀才观赏。 从此,指定物品让他作诗,(他能)立即写好,诗的文采和道理都有值得看的地方。

同县的人对他感到惊奇,渐渐地请他的父亲去做客,有的人还花钱求仲永题诗。

他的父亲认为这样有利可图,每天拉着仲永四处拜访同县的人,不让(他)学习。

我听到这件事很久了。

明道年间,我随先父回到家乡,在舅舅家里见到他,(他已经)十二三岁了。

让(他)作诗,(写出来的诗已经)不能与从前的名声相称。 又过了七年,(我)从扬州回来,再次到舅舅家,问起方仲永的情况,回答说:“(他已经)才能完全消失,成为普通人了。”

王先生说:仲永的通晓、领悟能力是天赋的。

他的天资比一般有才能的人高得多。

他最终成为一个平凡的人,是因为他没有受到后天的教育。

像他那样天生聪明,如此有才智的人,没有受到后天的教育,尚且要成为平凡的人;那么,现在那些不是天生聪明,本来就平凡的人,又不接受后天的教育,想成为一个平常的人恐怕都不能够吧?

一、仔细阅读课文,回答下列问题。

全文可分为几个部分?划分标准是什么

1、方仲永的变化经历了哪几个阶段?

■ 第一阶段:

“仲永生五年……其文理皆有可观者。”

——方仲永幼年时才思敏捷天资过人,具有作诗才能;

■ 第二阶段:

“十二三矣,令作诗,不能称前时之闻。”

——十二三岁时(少年时)的方仲永才思衰退,大不如前;

■ 第三阶段:

“又七年……泯然众人矣。”

——方仲永青年时才思平庸,完全变成一个平庸之人。 研讨与练习伤仲永伤生五年十二三又七年年龄才能指物作诗立就不称前时之闻泯 然 众 人 矣

先天的智慧固然是成才的重要条件,但后天的教育更为重要。请同学们图示方仲永的变化经历

方仲永由天资过人变得“泯然众人”,原因是什么? (用课文原文回答)

■因为“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学”把仲永当做赚钱的工具,荒废其学业,不能使其天赋用在学习上。

——从方仲永个人情况来说。

■因为“卒之为众人,则其受于人者不至”,即没有受到后天正常的教育。

——从普遍道理上来说。

3、最后一段的议论讲了什么道理?

作者认为人的天资与后天教育,二者之间,后者更重要,即后天教育对一个人是否成才是至关重要的

问 题 探 究 “伤”是哀伤,哀怜.为……哀伤的意思,表达了作者对方仲永这样的神童,“泯然众人”的哀伤、惋惜之情。

这就不仅表达了作者的感情,更有利于强化作者要表达的观点。作者对方仲永的情感和态度是怎样的?从文中找到依据.1、方仲永的变化经历了哪几个阶段?每个阶段表现如何?2、方仲永“泯然众人”的原因是什么?4、课文运用了哪两种表达方式?二者之间是什么关系?整体感知返回3、课文是以什么来组织和安排材料的?5、课文最后一段的议论讲了什么道理?后天教育对一个人是否成才是至关重要的揣摩(一)

“金溪民方仲永,世隶耕。”交代了关于方仲永的哪些情况?联系下文说说作者为什么这么写?“金溪民方仲永”交代了他的籍贯、身世、姓名、家世。“世隶耕”为下文作铺垫,既衬托出他的非凡天资,又暗示了造成他命运的家庭背景。 揣摩(二)

课文的两大部分,重点在哪一部分?

这一段在语言表达方式上有何特点? 采用了议论的形式 “受于天”是指人的先天条件好,即有天赋。“受于人”指人的后天学习和受到的教育。这一段作者主要强调了后天的努力学习、接受教育对成才的重要作用。 2.这一段“受于天”指什么?“受于人’又指什么? 3.作者要表明的主要观点是什么? 本文为什么详写方仲永才能初露时的情形? 本文详写方仲永才能初露时的情形,这样安排暗含了文章的主旨,是符合作者意图的。 这样写的用意:一是说明“仲永之通悟”确实是“受之天”,有先天的因素;另一方面,正是在这个时期,就已经埋下才能衰退的种子,即“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学”,说明仲永未能受到正常的后天教育。至于仲永长大后才能衰退以至丧失殆尽,则是“不使学”的必然结果,当然不必多说。 问 题 探 究本文语言上有什么特点?找出词句说明啼 忽 即 立 见 闻 问 重读《伤仲永》

我一直后悔,中学读书的时候,不喜欢古文,结果古文基础没打好,以致影响我后来工作的质量。鉴于自身的教训,儿子上学后,我反复告诫他,要好好读古文,这是几千年中国文化浩瀚海洋中挑选出来的精髓。结果,儿子和我一样,只是应付,凡老师要求背诵的,像念经一样摇头晃脑读几遍了事,他成天忙于做数学题目,英语卷子。奇怪的是,到大学里,他时时流露出对那些背诵过的古文的怀恋,偶尔冒出几句,都是彼时彼刻心情恰到好处的表达。他的同学甚至觉得理科学生也应修唐诗宋词课,以补中学阶段的不足。更奇怪的是,如今,儿子刚做了两个月海外游子,竟然痴痴地想念古文。他让我找出他的全部初中和高中语文课本,要我每过几天在电子邮件中打一篇寄给他。他和另一个同年龄的北方男孩,在异国他乡翘首盼望我的电子邮件,只要一收到,几分钟之内就将那篇古文全部背出。温故而知新呵,他们感到非常亲切!人真的很奇怪,拥有的时候不懂珍惜,一旦失去,才知道可贵。

有了这任务,我在语文书中,重读了王安石的《伤仲永》,竟有一种久违的感觉,一阵触及时弊的心动。王安石写了一个叫方仲永的天才少年,五岁时能“指物作诗立就”,而且“文理皆有可观者”,惊动了县里乡外,渐渐地有人请他们父子作客,还用钱币索要仲永的诗句。于是“其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。”他父亲每天拉着他四处拜访,“不使学”。王安石早就听说此事,在仲永十二、三岁时,回乡见到他,让他作诗,但是,仲永的诗却不如从前。又过了七年,也就是仲永20岁左右,王安石再次回乡,问起他的情况,回答说“泯然众人矣。”就是说,才华没了,毫无特色了,和众人一样!王安石写下这篇文章,表示对仲永这个天才少年“泯然”的伤感。重读《伤仲永》 天才何以会消失?王安石没有说明原因,只是表达了真切的惋惜之情。他描述少年天才方仲永极盛时期的情形,让读者自己得出结论。仲永一出名,就忙于应酬、赚钱,“父利其然也,日扳仲永谒于邑人,不使学。”一个人天赋再高,出了名,不再努力学习,总有枯竭的一天,天才当然不能持久。但是,为什么仲永不再努力学习?这样一个不可多得的天才陨落的责任究竟在谁身上?是仲永自己?是仲永家人?是县里那些请客吃饭用钱币索取诗句捧他仰慕他的人?我不得而知。从前学过的哲学说,外因是变化的条件,内因是变化的根据,可有时看看身边发生的事,内因敌不过外因也是有的。幸好仲永生在没有电子传媒的年代,从五岁开始,能够维持十多年,很不容易。要是活在现代,那就糟了,恐怕昙花一现,不会太多时日。如今的传媒,厉害得可以。要捧杀一个人或贬损一个人简直由不得天才本人调动“内因”加以抵制。名利是个好东西,借助传媒,就插上了翅膀,不要说闻名一个县,而是闻名全国,一夜之间,沸沸扬扬。出名神速,若不自律,不加紧学习,陨落也就快捷。

王安石全文总共只有一百五十八个字,而我,却写了千把字,很是惭愧。说来说去,只是为了珍惜我们有些很可爱的小天才,大家都要爱护,不要出现新的《伤某某》。

重读《伤仲永》课堂练习

1、即书诗四句

2、日扳仲永环谒于邑人

3、邑人奇之

4、“稍稍宾客其父”

5、“父利其然也”名词活用为动词,写。名词活用为状语,每天。形容词活用为动词,对……感到惊奇。名词活用为动词,把……当宾客招待。名词活用为动词,认为---有利可图。 一、理解几个用法特殊的词。课堂练习1、“养父母”养:

2、“传一乡秀才观之”一乡:

3、“或以钱币乞之”或:

4、邑人:

5、“从先人还家”从: 二、解释几个词语。赡养全乡有的人同县的人跟从课堂练习6、“前时之闻”:

7、“卒之为众人”卒: 众:

8、“如此其贤也”贤:

9、“且为众人”且:

10、“固众人”固:以前听到的传闻最终普通(有)才能 聪明尚且本来课堂练习1、“不使学”是:

2、“还自扬州”是:

3、“受之天也”是:3、理解下列句式。 省略句,省略了宾语,即“不使(之)学”:不让(仲永)学习。 倒装句,正确的语序是“自扬州还”: 从扬州回家。 省略句,省略了介词,即“受之(于)天”:从上天那里得到或上天赋予的。课堂练习4、翻译下面句子。1、余闻之也久。我听说这件事,很久啦。2、邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。 同县的人对他感到惊奇,渐渐地请他的父亲去做客,有的人还花钱请仲永题诗。3、其受之天也,贤于材人远矣。卒之为众人,则其受于人者不至也。 他的天赋比一般有才能的人高得多。他最终成为一个平凡的人,是因为他没有受到后天的教育。返回三.从课文句中找出词类活用的词语。

①邑人奇之:

②宾客其父:

③ 利其然:

④ 伤仲永:

词类活用

以……为奇,把……当作宾客,以……为利,哀伤,感伤,形容词作动词。

名词作动词。

名词作动词。

形容词作动词。

文言文知识归纳一、字词读音

扳(pān) 谒(yè ) 泯(mǐn ) 称(chèn )

夫(fú ) 邑(yì )

二、通假字

1.日扳仲永环谒邑人。 “扳”同“攀”,牵、引。

2.贤于材人远矣。 “材”同“才”,才能。三、重点虚词

邑人奇之 代词,代仲永。

之 仲永之通悟 结构助词,可译作“的”。

卒之为众人 补音助词,无实义。

以 其诗以养父母、收族为意 介词,把

或以钱币乞之 介词,用

于 贤于材人远矣 介词,比

则其受于人者不至也 介词, 被文言文知识归纳 于 ①环谒于邑人:到,介词。 ②于舅家见之:在,介词。 ③贤于材人远矣:比,介词。 ④受于人者不至:被,介词。 文言文知识归纳四、一词多义自 并自为其名(代词,自己)

自是指物作诗立就(介词,从)

然 父利其然也(指示代词,这样,这种情况)

泯然众人矣(词尾,……的样子)五、古今异义

自是指物作诗立就 古:此

今:常用做判断词文言文知识归纳稍稍宾客其父 古:渐渐,慢慢地。

今:稍微。

复到舅家 古:再,又。

今:重复,往复。

泯然众人 古:普通人。

今:常指大家,许多人。文言文知识归纳六、重点句式:省略句1.(仲永)即书诗四句,并自为其名。

日扳仲永环谒邑人,不使(仲永)学。

(余)令(其)作诗,(诗)不能称前时之闻。

忽啼求之:( )

借旁近与之: ( )

传一乡秀才观之( )

1)之 余闻之也久: ( )

不能称前时之闻: ( )

卒之为众人: ( )

受之天也: ( )

环谒于邑人:( )

2)于 于舅家见之:( )

贤于材人远矣:( )

受于人者不至:( )

它,指书具

他,指仲永

代“仲永写的诗”

代“仲永很有才这件事”

的,助词

调节音节,无意义

调节音节,无意义

到,介词

在,介词

比,介词

从,介词一词多义五、作业:

2、总结归纳 解释下列红色体字的词义: 一词多义五、作业:

2、总结归纳 解释下列红色体字的词义:3)其其诗以养父母……( )

其文理皆有可观者( )

父利其然也( )

其受之天也( )

如此其贤也( )

彼其受之天也( )他的,指方仲永的

代方仲永写的诗

这样

他

他的

他1、完成文后练习三。

2、摘抄有关“天才与勤奋”的名言警句5条。

3、以“由方仲永所想到的”为题,写一篇不少于400字的短文。布置作业返回

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记