5.1、5.2、5.3 波的干涉和衍射 多普勒效应及其应用 教案

文档属性

| 名称 | 5.1、5.2、5.3 波的干涉和衍射 多普勒效应及其应用 教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2016-08-31 09:11:22 | ||

图片预览

文档简介

第3节波的干涉和衍射

第4节多普勒效应及其应用

(教师用书独具)

●课标要求

知识与技能

1.知道什么是波的干涉、衍射现象.

2.知道波发生明显衍射现象的条件及发生稳定干涉的条件.

3.知道干涉、衍射是波的特有现象.

4.知道多普勒效应产生的原因.

5.掌握波源与观察者发生相对运动时,观察者接收到的频率变化情况.

6.知道多普勒效应的应用.

过程与方法

通过观察实验的现象,培养眼观、耳闻的技能,并培养表述物理问题的能力.

情感态度与价值观

了解波的衍射、多普勒效应在生活中的应用,感受物理与生活之间的联系.

●课标解读

1.掌握波的独立传播及叠加原理.

2.知道什么是波的干涉现象和干涉图样,掌握波的干涉条件.

3.知道什么是波的衍射现象,知道发生明显衍射的条件.

4.知道衍射和干涉都是波所特有的现象.

5.知道波源的频率与观察者接收到的频率的区别.

6.知道什么是多普勒效应,知道它是波源与观察者之间有相对运动时产生的现象.

7.了解多普勒效应的应用.

●教学地位

本节由波的干涉和衍射两个部分组成,是对波的特性的一个总体介绍,也是进一步研究光的干涉和衍射的基础.波的干涉和衍射的知识与人们的日常生活紧密相连.因此学习它有广泛的现实意义.这节是本章的重点内容之一.

多普勒效应是机械振动的延伸和拓展,可以巩固,深化和提高学生对波动理论的认识.同时也是学习光和电磁波的基础.通过对本节的学习可以使学生开阔眼界,激发学生学习物理的兴趣.

(教师用书独具)

●新课导入建议

创设情景

1.向平静的湖面投入一个石子,可以看到水波向周围传播.当波纹遇到障碍物后会怎样?如果同时投入两个小石子,形成两列波,当它们相遇在一起时又会怎样。

2.通过播放火车靠近和离开时音调的变化,让学生描述火车经过时音调有何变化?火车上乘客听到的音调有何变化?

●教学流程设计

课 标 解 读

重 点 难 点

1.理解波的叠加原理.

2.知道什么是波的干涉现象及其产生的条件.

3.知道什么是波的衍射现象和发生明显衍射的条件.

4.知道干涉、衍射是波所特有的现象,并能解释有关问题.

5.了解什么是多普勒效应及其产生的原因和应用.

1.理解波的干涉、衍射现象.(重点)

2.多普勒效应的理解.(重点)

3.理解波的叠加现象.(难点)

4.用波的干涉、衍射解释实际问题.(难点)

波的干涉现象

1.基本知识

(1)波的叠加原理

波在相遇时仍然能够保持各自的运动状态继续传播,在相遇的区域里,介质内部的质点同时参加相遇的波列的振动,质点的位移等于相遇波列单独存在时到达该处引起的位移的叠加,相遇的波一旦脱离接触又会按照原来的运动状态继续传播.

(2)波的干涉

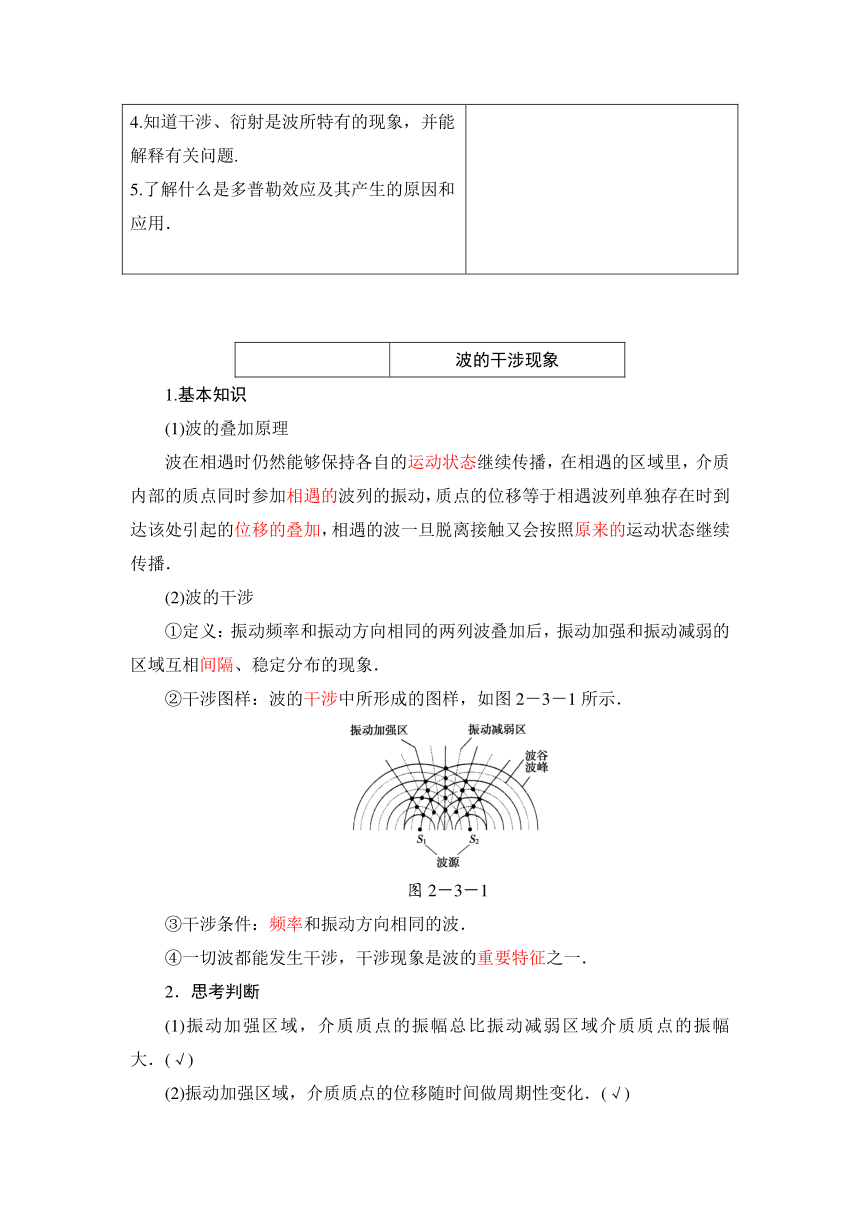

①定义:振动频率和振动方向相同的两列波叠加后,振动加强和振动减弱的区域互相间隔、稳定分布的现象.

②干涉图样:波的干涉中所形成的图样,如图2-3-1所示.

图2-3-1

③干涉条件:频率和振动方向相同的波.

④一切波都能发生干涉,干涉现象是波的重要特征之一.

2.思考判断

(1)振动加强区域,介质质点的振幅总比振动减弱区域介质质点的振幅大.(√)

(2)振动加强区域,介质质点的位移随时间做周期性变化.(√)

(3)振动加强区域,介质质点的振幅随时间做周期性变化.(×)

3.探究交流

在波的干涉中振动减弱点位移是否总是始终为零?振动加强点位移总是最大吗?

【提示】 振动减弱点的振幅为两列波的振幅之差,振动加强点的振幅为两列波的振幅之和.所以,不管是振动减弱点还是振动加强点,都在其平衡位置附近振动,振动的位移随时间做周期性变化.只有当发生干涉的两列波的振幅相同时,振动减弱点的振幅为零,其振动的位移才始终为零,振动加强点的振幅最大,但位移做周期性变化.

波的衍射现象

1.基本知识

(1)定义

波绕过障碍物或通过孔隙继续传播的现象,叫做波的衍射.

(2)发生明显衍射现象的条件

障碍物或狭缝的尺寸跟波长相差不多,或者比波长更小.

(3)一切波都能发生衍射,衍射是波特有的现象.

2.思考判断

(1)狭缝的宽度远大于水波的波长时,有明显的衍射现象.(×)

(2)当障碍物或狭缝的尺寸跟波长相差不多时,有明显的衍射现象.(√)

3.探究交流

日常生活中“闻其声不见其人”的物理现象的原因是什么?

【提示】 由λ=得,能够引起听觉的声波波长范围是1.7

cm~1

700

cm,这个范围可以和一般的障碍物的尺寸相比,因此声波能够绕过一般障碍物,发生明显的衍射.

多普勒效应及其应用

1.基本知识

(1)多普勒效应

由于波源和观察者之间有相对运动,使观察者接收到的频率发生变化的现象.它是奥地利科学家多普勒发现的.

(2)多普勒效应产生的原因

①波源与观察者相对静止时,单位时间内通过观察者的完全波的个数是一定的,观察者观测到频率等于波源振动的频率.

②波源与观察者相互靠近时,单位时间内通过观察者的完全波的个数增加,观察者观测到的频率大于波源的频率,即观察到的频率增加.

③波源与观察者相互远离时,观察到的频率变小.

(3)多普勒效应的应用

测量车辆速度;测量天体运动情况;检查病变,跟踪目的物(如导弹、云层)等等.

2.思考判断

(1)多普勒效应是一种观测效应.(√)

(2)波源与观察者相互靠近时,观察到的波的频率增大.(√)

3.探究交流

有经验的铁路工人怎样从火车的汽笛声中判断出火车的运动方向?

【提示】 由于多普勒效应,火车驶向工人时,他听到的汽笛声声调较高,感觉到尖锐刺耳,而火车远离工人时,他听到的汽笛声声调较低,听起来较为低沉,所以工人可以根据汽笛声调的不同,确定火车的运动方向.

波的干涉

【问题导思】

1.什么是波的叠加?

2.稳定干涉图样有何特征?

3.“加强区”,“减弱区”是如何形成的?

1.波的干涉与波的叠加

(1)波的叠加是无条件的,任何频率的两列波在空间相遇都会叠加,但干涉必须是满足一定条件的两列波叠加后形成的现象.

(2)稳定干涉图样的产生是有条件的,必须是两列同类的波,并且波的频率相同、振动方向相同、相位差恒定.如果两列波的频率不相等,在同一种介质中传播时其波长就不相等,这样不能形成稳定的振动加强点和减弱点.因此我们就看不到稳定的干涉图样,只能是一般的振动叠加现象.

(3)明显的干涉图样和稳定的干涉图样意义是不同的,明显的干涉图样除了满足相干条件外,还必须满足两列波振幅相差不大.振幅越是接近,干涉图样越明显.

2.干涉图样及其特征

(1)干涉图样:如图2-3-2所示.

图2-3-2

(2)特征

①加强区和减弱区的位置固定不变.

②加强区始终加强,减弱区始终减弱(加强区与减弱区不随时间变化).

③加强区与减弱区互相间隔.

3.“加强区”和“减弱区”的理解

(1)在波的干涉现象中,加强区是指该区域内质点的振幅A最大;减弱区是指该区域内质点的振幅A最小.设两个相干波源单独引起的振幅分别为A1和A2,则在振动加强区中质点振动的振幅为A1+A2,在振动减弱区中质点振动的振幅为|A1-A2|.不论加强区还是减弱区中的质点,都仍在其平衡位置附近振动,它们的振动位移仍随时间发生周期性变化.因此,某一时刻,加强区中质点振动的位移可能小于减弱区中质点振动的位移.若A1=A2,则减弱区中质点的振幅为零,不振动.

(2)两个频率相同的同种波源,形成的干涉图样,以两波源为中心向外呈辐射状延伸,形成振动加强线和减弱线,而且加强线始终加强,加强线上各点都是加强点,加强点不是位移大,而是振动加强,加强线与减弱线是以两波源为焦点的一簇双曲线.

(3)频率相同的两列波叠加时,产生稳定的干涉图样,振动加强区域和振动减弱区域的空间位置是不变的.

1.振动加强区的各质点的振动始终加强.但位移随时间在-A与A的范围内变化.并不是每一时刻位移都最大.

2.波的叠加是n列波相遇时发生的普遍现象,而波的干涉是叠加的一种特殊情况,它是稳定的叠加,即使两列波频率相同,在振幅差别很大时,也不会发生明显的干涉,因为加强区与减弱区质点振动的振幅差别不大.

(2013·威海高二检测)如图2-3-3表示两个相干波源S1、S2产生的波在同一种均匀介质中相遇.图中实线表示某时刻的波峰,虚线表示的是波谷,下列说法正确的是( )

图2-3-3

A.a、c两点的振动加强,b、d两点的振动减弱

B.e、f两点的振动介于加强点和减弱点之间

C.经适当的时间后,加强点和减弱点的位置互换

D.经半个周期后,原来位于波峰的点将位于波谷,原来位于波谷的点将位于波峰

【审题指导】 (1)波的干涉示意图所示的仅是某一时刻两列相干波叠加的情况,形成干涉图样的所有介质质点都在不停地振动着,其位移的大小和方向都在不停地振动着,其位移的大小和方向都在不停地变化着.

(2)稳定的干涉,振动加强和减弱的区域的空间位置是不变的.

【解析】 a点是波谷和波谷相遇的点,c是波峰和波峰相遇的点,都是振动加强的点,而b、d两点都是波峰和波谷相遇的点,都是振动减弱的点,A正确;e位于加强点的连线上,仍为加强点,f位于减弱点的连线上,仍为减弱点,B错误;相干波源叠加产生的干涉是稳定的,不会随时间变化,C错误;因形成干涉图样的介质质点也是不停地做周期性振动,经半个周期步调相反,D正确.

【答案】 AD

1.振动加强的点的振动总是加强的,但并不是始终处于波峰或波谷,它们都在平衡位置附近振动,也有的时刻位移为零,总是振幅为两列波振幅之和,显得振动剧烈.

2.振动减弱点的振动始终减弱,它位移的大小始终等于两列波分别引起位移的大小之差,振幅为两列波振幅之差.如果两列波的振幅相同,则振动减弱点将会总是处于静止.

3.靠近振动最强的质点其振动也是加强的,靠近振动最弱的质点其振动却是减弱的.

4.要分析干涉图样中某点在以后某时刻的情形,可以采用波形平移的方法,把两列波波形同时平移.

1.如图2-3-4所示是水波干涉示意图,S1、S2是两波源,A、D、B三点在一条直线上,两波源频率相同,振幅相等,下列说法正确的是( )

图2-3-4

A.质点A一会儿在波峰,一会儿在波谷

B.质点B一会儿在波峰,一会儿在波谷

C.质点C一会儿在波峰,一会儿在波谷

D.质点D一会儿在波峰,一会儿在波谷

【解析】 在波的干涉中,振动加强区域里的质点总在自己的平衡位置两侧做简谐运动,只是质点的振幅较大为A1+A2,本题中由于A1=A2,故振动减弱区的质点并不振动,故C错.而此时A点是波峰与波峰相遇,是加强点,B点是波谷与波谷相遇,是加强点.又A、D、B三点在一条振动加强线上,这条线上任一点的振动都是加强的,故此三点都为加强点,这样,此三点都是一会儿在波峰,一会儿在波谷.

【答案】 ABD

波的衍射及明显衍射的条件

【问题导思】

1.什么是波的衍射?

2.发生明显衍射的条件是什么?

1.波的衍射现象

波在传播过程中偏离直线传播的方向而绕到障碍物或小孔后面继续传播的现象叫波的衍射.

(1)波绕过障碍物的衍射:如图2-3-5所示,水波在小草处偏离直线传播,而绕到了小草后面继续传播,但在较大的礁石后面,水面几乎是平静的.

图2-3-5

(2)波通过小孔的衍射:在水波槽中波源前方放一个有孔的屏,使波源振动产生水波,当孔较大时发现水波经过孔后在连接波源和孔的两边的两条直线所限制区域里传播,只在较远处波才稍微有些绕到“影子”区域里.如图2-3-6(甲)所示.当小孔较小时,发现孔后面的整个区域里传播着以小孔为中心的圆形波,如图(乙)所示,衍射现象明显.

图2-3-6

2.衍射特点及明显衍射条件

波的衍射是波在传播过程中所独具的特征之—,衍射是否明显,通常的衡量标准就是障碍物或狭缝的尺寸d与波长λ的比值,比值越小,衍射现象相对越明显.

1.孔、缝的宽度或障碍物的尺寸与波长的关系.仅是衍射是否明显的条件.衍射是波的一种特性,波的衍射本身没有条件.

2.明显衍射发生时,并不一定能清晰地看到,如孔的线度远小于波长,衍射现象明显,但因孔小,单位时间内通过孔的能量小,波很弱,现象就看不清楚.

图2-3-7

(多选)如图2-3-7是观察水面波衍射的实验装置,AC和BD是两块挡板,AB是一个孔,O是波源,图中已画出波源所在区域波的传播情况,每两条相邻的波纹(图中曲线)之间的距离表示一个波长.则关于波经孔之后的传播情况,下面描述正确的是( )

A.此时能观察到明显的衍射现象

B.如果将孔AB扩大,有可能观察不到明显的衍射现象

C.挡板前后波纹间距离相等

D.如果孔的大小不变,使波源的频率增大,能更明显地观察到衍射现象

【审题指导】

求解此题应抓住以下两点:

(1)深刻理解产生明显衍射的条件.

(2)理解掌握波的频率、波速与波长的关系及其决定因素.

【解析】 由图知孔的尺寸和波长相当,所以能观察到明显的衍射现象,A正确.AB孔扩大,与波长相比,尺寸逐渐变大,就可能看不到明显的衍射现象,B正确.波经过孔后,介质没变,波速不变,又因为频率由振源决定,即频率不变,所以波长也不变,波纹间距在挡板前后相等,C正确.若频率增大,由λ=知,波长减小,衍射现象可能变的不明显,D错.

【答案】 ABC

图2-3-8

2.(多选)一列水波通过某孔的实际情况如图2-3-8所示,现把孔的尺寸变小,或者把水波的波长变大,水波通过孔后的假想情况如图所示,其假想错误的图示有( )

【解析】 衍射现象是普遍存在的,波遇到障碍物时都有绕过障碍物的特性,即衍射现象,但只有当障碍物或孔的尺寸比波长小或相差不多时才能观察到明显的衍射现象.由图知原情况不能发生明显的衍射,根据发生明显衍射现象的条件知,此时孔的尺寸比波长大.当孔变小或波长变大时,都可以实现孔的尺寸比波长小或相差不多的产生明显衍射现象的前提条件,使波发生明显衍射,因此A、C正确地反映了这一现象,B、D错误地表示了这一现象.故正确答案为B、D.

【答案】 BD

对多普勒效应的理解

【问题导思】

1.发生多普勒效应有几种情况?

2.发生多普勒效应时波源的频率是否发生了变化?

1.发生多普勒效应时几种情况的比较

相对位置

图示

结论

波源S和观察者A相对介质不动

f波源=f观察者,接收频率不变

波源S不动,观察者A运动,由A→B或A→C

若靠近波源,由A→B则f波源<f观察者,接收频率变高若远离波源,由A→C则f波源>f观察者,接收频率变低

若观察者A不动,波源S运动,由S1→S2

f波源<f观察者,接收频率变高

总之,当波源与观察者相互接近,观察者接收到的频率f观察者变大,反之观察者接收到的频率f观察者变小.

2.发生多普勒效应时,不论观察者接收到的频率发生了怎样的变化,波源的真实频率并不会发生任何变化.

多普勒效应中判断波源或观察者的运动方向及速度时,只需比较波源频率f波源和观察者感受到的频率f观察者间的大小关系,当f波源>f观察者时,二者间距在增大,f波源<f观察者时,二者间距在减小.

(多选)如图2-3-9所示,男同学站立不动吹口哨,一位女同学坐在秋千上来回摆动,下列关于女同学的感受的说法正确的是( )

图2-3-9

A.女同学从A向B运动过程中,她感受哨声音调变高

B.女同学从E向D运动过程中,她感觉哨声音调变高

C.女同学在C点向右运动时,她感觉哨声音调不变

D.女同学在C点向左运动时,她感觉哨声音调变低

【审题指导】 当声源与接收者发生相对运动时,若二者相互靠近,接收者接收到的频率小于声源的频率,若二者相互远离,接收者接收到的频率小于声源的频率.

【解析】 女同学荡秋千的过程中,只要她有向右的速度,她都有靠近声源的趋势,根据多普勒效应,她都感到哨声音调变高;反之女同学向左运动时,她感到音调变低.选项A、D正确,B、C错误.

【答案】 AD

3.(多选)下面说法中正确的是( )

A.发生多普勒效应时,波源的频率变化了

B.发生多普勒效应时,观察者接收的频率发生了变化

C.多普勒效应是在波源与观察者之间有相对运动时产生的

D.多普勒效应是由奥地利物理学家多普勒首先发现的

【解析】 当波源和观察者之间有相对运动时,会发生多普勒效应,C正确;但波源的频率并没有发生变化,A错误;多普勒效应产生的本质是观察者接收的频率不等于波源频率,它首先由奥地利科学家多普勒发现,B、D正确.

【答案】 BCD

综合解题方略——振动加强点和

减弱点的分析方法

图2-3-10

如图2-3-10所示,在同一均匀介质中有S1和S2两个波源,这两个波源的频率、振动方向均相同,且振动的步调完全一致,S1与S2之间相距为4

m,若S1、S2振动频率均为5

Hz,两列波的波速均为10

m/s,B点为S1和S2连线的中点,今以B点为圆心,以R=BS1为半径画圆.

(1)该波的波长为多少?

(2)在S1、S2连线上振动加强的点有几个,它们距S1的距离为多少?

(3)在该圆周上(S1和S2两波源除外)共有几个振动加强的点?

【审题指导】 若两波源振动情况完全相同,某点到两波源路程差Δs=nλ(n=0,1,2,…)时,该点振动加强,若Δs=nλ+(n=0,1,2,…)时,该点振动减弱,另外,还要恰当应用几何关系.

【规范解答】 (1)由公式λ=,得λ=

m=2

m.

(2)S1、S2之间恰好有2个波长,由对称性可直接判断B点为加强点,A、B、C三点分别为S1、S2连线的等分点,由图形可知,AS2-AS1=λ,CS1-CS2=λ,故A与C两点也为加强点,它们距S1的距离分别为AS1==1

m,BS1=λ=2

m,CS1=λ=3

m.

(3)A、B、C三点为振动加强的点,过A、B、C三点作3条加强线(表示3个加强区域)交于圆周上A1、A2、B1、B2、C1、C26个点,显然这6个点也为加强点,故圆周上共有6个加强点.

【答案】 (1)2

m (2)3 1

m,2

m,3

m (3)6

振动加强点和减弱点的三种判断方法

1.从振幅判断

振幅为两列波的振幅之和的点为加强点;振幅为两列波的振幅之差的点为减弱点.

2.从条件上判断

振动方向始终相同的两波源产生的波叠加时,加强、减弱条件如下:设点到两波源的距离之差为Δr,那么当Δr=kλ(k=0,1,2…)时该点为加强点,当Δr=kλ+(k=0,1,2…)时该点为减弱点,若两波源振动方向始终相反,则上述结论正好相反.

3.从现象上判断

若某时刻某点是波峰与波峰(或波谷与波谷)相遇,该点为振动加强点;若某时刻某点是波峰与波谷相遇,则该点为振动减弱点.

【备课资源】(教师用书独具)

宇宙学中的多普勒效应

20世纪20年代,美国天文学家斯莱弗在研究远处的旋涡星云发出的光谱时,首先发现了光谱的红移,认识到了旋涡星云正快速远离地球而去.1929年哈勃根据光谱红移总结出著名的哈勃定律:星系的远离速度v与距地球的距离r成正比,即v=H0r,H0为哈勃常数.根据哈勃定律和后来更多天体光谱红移的测定,人们相信宇宙在长时间内一直在膨胀,宇宙的密度一直在变小.反推可以想象,宇宙在很久以前并没有现在这么大,最初它可能很小.因此,伽莫夫(G.Gamow)和他的同事们提出了大爆炸宇宙模型,认为是一个极点大爆炸后,经长期的膨胀和演化而形成今天的宇宙.20世纪60年代以来,大爆炸宇宙模型逐渐被人们接受.

具有波动性的光也会出现多普勒效应,这被称为多普勒—斐索效应,它使人们对距地球任意远的天体的运动的研究成为可能,这只要分析一下接收到的光的频谱就行了.1868年,英国天文学家W·哈金斯用这种办法测量了天狼星的视向速度(即物体远离我们而去的速度),得出了46

km/s的速度值.

航天通信中的多普勒效应

在人们日常生活中使用的移动通信,由于使用手机的人不会有太大的移动速度,因此不会产生太明显的多普勒效应,频率的偏移可以忽略.但在航天通信中,当卫星或宇宙飞船向地面基站靠近时,信号的频率变高;远离时,频率变低.由于卫星和飞船的速度很大,在航天通信中要充分考虑多普勒效应.

1.(多选)如图2-3-11所示,沿一条直线相向传播的两列波的振幅和波长均相等,当它们相遇时可能出现的波形是( )

图2-3-11

【解析】 当两列波的前半个波(或后半个波)相遇时,根据波的叠加原理,在前半个波(或后半个波)重叠的区域内所有的质点振动的合位移为零,而两列波的后半个波(或前半个波)的波形保持不变,所以选项B正确;当两列波完全相遇时(即重叠在一起),由波的叠加原理可知,所有质点振动的位移均等于每列波单独传播时引起的位移的矢量和,使得所有的质点振动的位移加倍,所以选项C也是正确的.

【答案】 BC

2.(多选)关于两列波的稳定的干涉现象,下列说法正确的是( )

A.任意两列波都能产生稳定的干涉现象

B.发生稳定的干涉现象的两列波,它们的频率一定相同

C.在振动减弱的区域,各质点都处于波谷

D.在振动加强的区域,有时质点的位移等于零

【解析】 两列波叠加产生的稳定干涉现象是有条件的,不是任意两列波都能产生稳定的干涉现象.一个必要条件是两列波的频率相同,所以选项A错误,选项B正确;在振动减弱的区域里,只是两列波引起质点振动始终是减弱的,质点振动的振幅等于两列波的振幅之差.如果两列波的振幅相同,质点振动的振幅就等于零.也可能各质点不处于波谷,所以选项C错误;在振动加强的区域里,两列波引起质点的振动始终是加强的,质点振动得最剧烈,振动的振幅等于两列波的振幅之和.但这些点始终是振动着的,因而有时质点的位移等于零,所以选项D正确.

【答案】 BD

3.(多选)(2013·汉中检测)关于波的衍射现象,下列说法正确的是( )

A.水波绕过障碍物而继续传播的现象,即为波的衍射现象

B.衍射现象是波特有的现象

C.一切波都能发生明显的衍射现象

D.要发生明显的衍射现象,必须满足一定的条件

【解析】 水波绕过障碍物继续传播的现象,是波的衍射现象,衍射现象是波特有的现象,一切波都能发生衍射,但发生明显的衍射现象需满足一定的条件,故A、B、D对.

【答案】 ABD

4.(多选)关于多普勒效应,以下说法正确的有( )

A.只有机械波才能产生多普勒效应

B.机械波、电磁波均能产生多普勒效应

C.产生多普勒效应的原因是波源的频率发生了变化

D.产生多普勒效应的原因是观察者接收的频率发生了变化

【解析】 多普勒效应是波动过程共有的特征,无论是机械波还是电磁波都会发生多普勒效应.产生多普勒效应的原因是观察者接收的频率发生了变化,而波源的频率不变,故B、D正确,A、C错误.

【答案】 BD

5.利用发波水槽得到的水面波形如图2-3-12(a)、(b)所示,则( )

图2-3-12

A.图a、b均显示了波的干涉现象

B.图a、b均显示了波的衍射现象

C.图a显示了波的干涉现象,图b显示了波的衍射现象

D.图a显示了波的衍射现象,图b显示了波的干涉现象

【答案】 D

1.(多选)下列关于两列波相遇时叠加的说法正确的是( )

A.相遇后,振幅小的一列波将减弱,振幅大的一列波将加强

B.相遇后,两列波的振动情况与相遇前完全相同

C.在相遇区域,任一点的总位移等于两列波分别引起的位移的矢量和

D.几个人在同一房间说话,相互间听得清楚,这说明声波在相遇时互不干扰

【解析】 两列波相遇时,每一列波引起的振动情况都保持不变,而质点的振动则是两列波共同作用的结果,故A选项错误,B、C选项正确;几个人在同一房间说话,声带振动发出的声波在空间中相互叠加后,不改变每列波的振幅、频率,所以声波传到人的耳朵后,仍能分辨出不同的人所说的话,故D正确.

【答案】 BCD

2.图2-3-13分别表示一列水波在传播过程中遇到了小孔(甲、乙图)或障碍物(丙、丁图),其中能发生明显衍射现象的有( )

图2-3-13

A.只有甲、乙、丁

B.只有甲、丁

C.只有乙、丙

D.只有甲、丙

【解析】 由发生明显衍射的条件知,当孔和障碍物的尺寸跟波长相差不多或者更小时,能发生明显衍射,由图知甲、乙、丁可发生,故选A.

【答案】 A

3.(多选)上课时老师将一蜂鸣器固定在教鞭一端后迅速水平旋转,蜂鸣器音调竟然忽高忽低变化,下列判断正确的是( )

A.旋转时蜂鸣器发出的频率变化了

B.由于旋转,改变了同学们听到的声音频率

C.蜂鸣器音调变高时,一定是向靠近观察者的方向运动

D.音调的忽高忽低是由波的干涉造成的

【解析】 蜂鸣器发出的声音频率没变,只是在旋转过程中与观察者之间相对位置改变了.

【答案】 BC

图2-3-14

4.(2013·厦门高二检测)如图2-3-14表示产生机械波的波源O做匀速运动的情况,图中的圆表示波峰.该图表示的是( )

A.干涉现象

B.衍射现象

C.反射现象

D.多普勒效应

【解析】 多普勒效应是在波源和观察者之间有相对运动时产生的现象,故知该图表示的是多普勒效应.

【答案】 D

5.分析下列物理现象:

(1)夏天,在一次闪电过后,有时雷声轰鸣不绝

(2)“闻其声而不见其人”

(3)学生围绕振动的音叉转一圈会听到忽强忽弱的声音

(4)当正在鸣笛的火车向着我们急驶而来时,我们听到汽笛声的音调变高

这些物理现象分别属于波的( )

A.反射、衍射、干涉、多普勒效应

B.折射、衍射、多普勒效应、干涉

C.反射、折射、干涉、多普勒效应

D.衍射、折射、干涉、多普勒效应

【解析】 夏天,在一次闪电过后,有时雷声轰鸣不绝是雷声在云层里多次反射造成的;闻其声而不见其人是声波的衍射造成的;振动的音叉会产生声波的干涉现象,故听到忽强忽弱的声音;我们听到汽笛声的音调变高是由多普勒效应产生的现象,故A正确.

【答案】 A

图2-3-15

6.(2011·上海高考)两列波源S1、S2在水槽中形成的波形如图2-3-15所示,其中实线表示波峰,虚线表示波谷,则( )

A.在两波相遇的区域中会产生干涉

B.在两波相遇的区域中不会产生干涉

C.a点的振动始终加强

D.a点的振动始终减弱

【解析】 由图知,两列波的波长不相等,不满足波的干涉条件,故B正确,A、C、D错误.

【答案】 B

7.(多选)当两列振动情况完全相同的水波发生干涉时,如果两列波的波峰在P点相遇,下列说法正确的是( )

A.质点P的振动始终是加强的

B.质点P的振幅最大

C.质点P的位移始终最大

D.质点P的位移有时为零

【解析】 干涉现象中,振动加强点的振幅大,但位移是变化的.

【答案】 ABD

8.(多选)下面哪些应用是利用了多普勒效应( )

A.利用在地球上接收到遥远天体发出的光波的频率来判断遥远天体相对于地球的运动速率

B.交通警察向行驶中的汽车发射一个已知频率的电磁波,波被运动的汽车反射回来,根据接收到的频率发生的变化,就知道汽车的速度,以便于进行交通管理

C.铁路工人用耳贴在铁轨上可判断火车的运动情况

D.有经验的战士从炮弹飞行的尖叫声可判断飞行的炮弹是接近还是远去

【解析】 凡是波都具有多普勒效应,因此利用光波的多普勒效应便可以测定遥远星体相对地球运动的速率,故A选项正确;被反射的电磁波,相当于一个运动的物体发出的电磁波,其频率发生变化,由多普勒效应的计算公式可以求出运动物体的速度,故B选项正确;铁路工人是根据振动的强弱而对列车的运动做出判断的,故C不正确;炮弹飞行,与空气摩擦产生声波,人耳接收到的频率与炮弹的相对运动方向有关,故D选项正确.

【答案】 ABD

图2-3-16

9.(2013·赤水高二检测)在水面上有S1和S2两个振幅和频率相同的波源,开始起振时两波源的振动方向相反.在两波源连线的中垂线上有a、b、c三点,经过一段时间这三点都处于两列波的叠加区域内.如图2-3-16所示,则下列说法中正确的是( )

A.a点是振动加强点,c点是振动减弱点

B.a、c点是振动加强点,b点是振动减弱点

C.a、c点此时刻振动加强,经过一段时间后变为振动减弱点,而b点可能变为振动加强点

D.a、b、c三点都是振动减弱点

【解析】 由S1和S2两列频率相同的波源所发出的机械波,相遇后满足相干条件,在它们重叠区域将发生干涉.

由于S1和S2两波源振动方向相反,所以在S1S2的垂直平分线上,任一点由两列波所引起的振动点总是大小相同、方向相反,相互叠加,使振动减弱.所以a、b、c三点都是振动减弱的点,因此只有选项D是正确的.

【答案】 D

10.(多选)如图2-3-17所示表示两列相干水波的叠加情况,图中的实线表示波峰,虚线表示波谷,设两列波的振幅均为5

cm,且在图示的范围内振幅不变,波速和波长分别为1

m/s和0.5

m.C点是BE连线的中点,下列说法正确的是( )

图2-3-17

A.C、E两点都保持静止不动

B.图示时刻A、B两点的竖直高度差为20

cm

C.图示时刻C点正处在平衡位置且向上运动

D.从图示的时刻起经0.25

s后,B点通过的路程为20

cm

【解析】 加强区是质点A、B、E的连线处,减弱区是过D、F的连线处和过P、Q的连线处,C、E为振动加强点,不可能静止不动.图示时刻,A在波峰,B在波谷,它们的振动是加强的,故振幅均为两列波振幅之和,此时两点的高度差为20

cm.波是由E向A处传播的,在图示时刻,A、B、C、E等质点的波形图如图所示,由图可知,C点向上运动,波的周期T==0.5

s,t=0.25

s=,B点通过的路程为s=2A=2×10

cm=20

cm,故B、C、D正确.

【答案】 BCD

图2-3-18

11.把M、N两块挡板中的空隙当成一个“小孔”做水波的衍射实验,出现了如图2-3-18所示的图样,位置P处的水没有振动起来,现要使挡板左边的振动传到P处,在不改变挡板M的位置和P点位置的情况下,可以采用哪些办法?

【解析】 波发生明显的衍射现象的条件是障碍物或狭缝的尺寸与波长相差不多,或者比波长更小,所以要使P点振动起来,有两种方法,一是减小孔的尺寸,二是增大水波的波长.N板向上移,可以减小孔的尺寸;水波的波速一定,由v=λf可知,减小波源的频率可以增大水波的波长.

【答案】 N板上移或减小波源振动的频率

12.(2013·济南高二检测)如图2-3-19所示,两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=-2×10-1

m和x=12×10-1

m处,两列波的波速均为v=0.4

m/s,两波源的振幅均为A=2

cm.图

示为t=0时刻两列波的图象(传播方向如图),此刻平衡位置处于x=0.2

m和x=0.8

m的P、Q两质点刚开始振动,质点M的平衡位置处于x=0.5

m处.

图2-3-19

(1)从t=0时刻起,两列波经多长时间相遇?

(2)质点M振动的振幅多大?

(3)t=1

s时刻,质点M的位移多大?

【解析】 (1)由v=得Δt==

s=0.75

s

即两列波经0.75

s相遇.

(2)两列波同时传到M点时,振动方向相同,所以振动加强,质点M的振幅为两列波在该点振动的振幅之和,即为4

cm.

(3)由题图可知两列波的波长λ=0.4

m,

周期T==

s=1.0

s,M点开始振动的方向沿y轴负方向,再经=0.25

s到达负向最大位移处,所以t=0.75

s+0.25

s=1

s时刻质点M的位移为-4

cm.

【答案】 (1)0.75

s (2)4

cm (3)-4

cm

第4节多普勒效应及其应用

(教师用书独具)

●课标要求

知识与技能

1.知道什么是波的干涉、衍射现象.

2.知道波发生明显衍射现象的条件及发生稳定干涉的条件.

3.知道干涉、衍射是波的特有现象.

4.知道多普勒效应产生的原因.

5.掌握波源与观察者发生相对运动时,观察者接收到的频率变化情况.

6.知道多普勒效应的应用.

过程与方法

通过观察实验的现象,培养眼观、耳闻的技能,并培养表述物理问题的能力.

情感态度与价值观

了解波的衍射、多普勒效应在生活中的应用,感受物理与生活之间的联系.

●课标解读

1.掌握波的独立传播及叠加原理.

2.知道什么是波的干涉现象和干涉图样,掌握波的干涉条件.

3.知道什么是波的衍射现象,知道发生明显衍射的条件.

4.知道衍射和干涉都是波所特有的现象.

5.知道波源的频率与观察者接收到的频率的区别.

6.知道什么是多普勒效应,知道它是波源与观察者之间有相对运动时产生的现象.

7.了解多普勒效应的应用.

●教学地位

本节由波的干涉和衍射两个部分组成,是对波的特性的一个总体介绍,也是进一步研究光的干涉和衍射的基础.波的干涉和衍射的知识与人们的日常生活紧密相连.因此学习它有广泛的现实意义.这节是本章的重点内容之一.

多普勒效应是机械振动的延伸和拓展,可以巩固,深化和提高学生对波动理论的认识.同时也是学习光和电磁波的基础.通过对本节的学习可以使学生开阔眼界,激发学生学习物理的兴趣.

(教师用书独具)

●新课导入建议

创设情景

1.向平静的湖面投入一个石子,可以看到水波向周围传播.当波纹遇到障碍物后会怎样?如果同时投入两个小石子,形成两列波,当它们相遇在一起时又会怎样。

2.通过播放火车靠近和离开时音调的变化,让学生描述火车经过时音调有何变化?火车上乘客听到的音调有何变化?

●教学流程设计

课 标 解 读

重 点 难 点

1.理解波的叠加原理.

2.知道什么是波的干涉现象及其产生的条件.

3.知道什么是波的衍射现象和发生明显衍射的条件.

4.知道干涉、衍射是波所特有的现象,并能解释有关问题.

5.了解什么是多普勒效应及其产生的原因和应用.

1.理解波的干涉、衍射现象.(重点)

2.多普勒效应的理解.(重点)

3.理解波的叠加现象.(难点)

4.用波的干涉、衍射解释实际问题.(难点)

波的干涉现象

1.基本知识

(1)波的叠加原理

波在相遇时仍然能够保持各自的运动状态继续传播,在相遇的区域里,介质内部的质点同时参加相遇的波列的振动,质点的位移等于相遇波列单独存在时到达该处引起的位移的叠加,相遇的波一旦脱离接触又会按照原来的运动状态继续传播.

(2)波的干涉

①定义:振动频率和振动方向相同的两列波叠加后,振动加强和振动减弱的区域互相间隔、稳定分布的现象.

②干涉图样:波的干涉中所形成的图样,如图2-3-1所示.

图2-3-1

③干涉条件:频率和振动方向相同的波.

④一切波都能发生干涉,干涉现象是波的重要特征之一.

2.思考判断

(1)振动加强区域,介质质点的振幅总比振动减弱区域介质质点的振幅大.(√)

(2)振动加强区域,介质质点的位移随时间做周期性变化.(√)

(3)振动加强区域,介质质点的振幅随时间做周期性变化.(×)

3.探究交流

在波的干涉中振动减弱点位移是否总是始终为零?振动加强点位移总是最大吗?

【提示】 振动减弱点的振幅为两列波的振幅之差,振动加强点的振幅为两列波的振幅之和.所以,不管是振动减弱点还是振动加强点,都在其平衡位置附近振动,振动的位移随时间做周期性变化.只有当发生干涉的两列波的振幅相同时,振动减弱点的振幅为零,其振动的位移才始终为零,振动加强点的振幅最大,但位移做周期性变化.

波的衍射现象

1.基本知识

(1)定义

波绕过障碍物或通过孔隙继续传播的现象,叫做波的衍射.

(2)发生明显衍射现象的条件

障碍物或狭缝的尺寸跟波长相差不多,或者比波长更小.

(3)一切波都能发生衍射,衍射是波特有的现象.

2.思考判断

(1)狭缝的宽度远大于水波的波长时,有明显的衍射现象.(×)

(2)当障碍物或狭缝的尺寸跟波长相差不多时,有明显的衍射现象.(√)

3.探究交流

日常生活中“闻其声不见其人”的物理现象的原因是什么?

【提示】 由λ=得,能够引起听觉的声波波长范围是1.7

cm~1

700

cm,这个范围可以和一般的障碍物的尺寸相比,因此声波能够绕过一般障碍物,发生明显的衍射.

多普勒效应及其应用

1.基本知识

(1)多普勒效应

由于波源和观察者之间有相对运动,使观察者接收到的频率发生变化的现象.它是奥地利科学家多普勒发现的.

(2)多普勒效应产生的原因

①波源与观察者相对静止时,单位时间内通过观察者的完全波的个数是一定的,观察者观测到频率等于波源振动的频率.

②波源与观察者相互靠近时,单位时间内通过观察者的完全波的个数增加,观察者观测到的频率大于波源的频率,即观察到的频率增加.

③波源与观察者相互远离时,观察到的频率变小.

(3)多普勒效应的应用

测量车辆速度;测量天体运动情况;检查病变,跟踪目的物(如导弹、云层)等等.

2.思考判断

(1)多普勒效应是一种观测效应.(√)

(2)波源与观察者相互靠近时,观察到的波的频率增大.(√)

3.探究交流

有经验的铁路工人怎样从火车的汽笛声中判断出火车的运动方向?

【提示】 由于多普勒效应,火车驶向工人时,他听到的汽笛声声调较高,感觉到尖锐刺耳,而火车远离工人时,他听到的汽笛声声调较低,听起来较为低沉,所以工人可以根据汽笛声调的不同,确定火车的运动方向.

波的干涉

【问题导思】

1.什么是波的叠加?

2.稳定干涉图样有何特征?

3.“加强区”,“减弱区”是如何形成的?

1.波的干涉与波的叠加

(1)波的叠加是无条件的,任何频率的两列波在空间相遇都会叠加,但干涉必须是满足一定条件的两列波叠加后形成的现象.

(2)稳定干涉图样的产生是有条件的,必须是两列同类的波,并且波的频率相同、振动方向相同、相位差恒定.如果两列波的频率不相等,在同一种介质中传播时其波长就不相等,这样不能形成稳定的振动加强点和减弱点.因此我们就看不到稳定的干涉图样,只能是一般的振动叠加现象.

(3)明显的干涉图样和稳定的干涉图样意义是不同的,明显的干涉图样除了满足相干条件外,还必须满足两列波振幅相差不大.振幅越是接近,干涉图样越明显.

2.干涉图样及其特征

(1)干涉图样:如图2-3-2所示.

图2-3-2

(2)特征

①加强区和减弱区的位置固定不变.

②加强区始终加强,减弱区始终减弱(加强区与减弱区不随时间变化).

③加强区与减弱区互相间隔.

3.“加强区”和“减弱区”的理解

(1)在波的干涉现象中,加强区是指该区域内质点的振幅A最大;减弱区是指该区域内质点的振幅A最小.设两个相干波源单独引起的振幅分别为A1和A2,则在振动加强区中质点振动的振幅为A1+A2,在振动减弱区中质点振动的振幅为|A1-A2|.不论加强区还是减弱区中的质点,都仍在其平衡位置附近振动,它们的振动位移仍随时间发生周期性变化.因此,某一时刻,加强区中质点振动的位移可能小于减弱区中质点振动的位移.若A1=A2,则减弱区中质点的振幅为零,不振动.

(2)两个频率相同的同种波源,形成的干涉图样,以两波源为中心向外呈辐射状延伸,形成振动加强线和减弱线,而且加强线始终加强,加强线上各点都是加强点,加强点不是位移大,而是振动加强,加强线与减弱线是以两波源为焦点的一簇双曲线.

(3)频率相同的两列波叠加时,产生稳定的干涉图样,振动加强区域和振动减弱区域的空间位置是不变的.

1.振动加强区的各质点的振动始终加强.但位移随时间在-A与A的范围内变化.并不是每一时刻位移都最大.

2.波的叠加是n列波相遇时发生的普遍现象,而波的干涉是叠加的一种特殊情况,它是稳定的叠加,即使两列波频率相同,在振幅差别很大时,也不会发生明显的干涉,因为加强区与减弱区质点振动的振幅差别不大.

(2013·威海高二检测)如图2-3-3表示两个相干波源S1、S2产生的波在同一种均匀介质中相遇.图中实线表示某时刻的波峰,虚线表示的是波谷,下列说法正确的是( )

图2-3-3

A.a、c两点的振动加强,b、d两点的振动减弱

B.e、f两点的振动介于加强点和减弱点之间

C.经适当的时间后,加强点和减弱点的位置互换

D.经半个周期后,原来位于波峰的点将位于波谷,原来位于波谷的点将位于波峰

【审题指导】 (1)波的干涉示意图所示的仅是某一时刻两列相干波叠加的情况,形成干涉图样的所有介质质点都在不停地振动着,其位移的大小和方向都在不停地振动着,其位移的大小和方向都在不停地变化着.

(2)稳定的干涉,振动加强和减弱的区域的空间位置是不变的.

【解析】 a点是波谷和波谷相遇的点,c是波峰和波峰相遇的点,都是振动加强的点,而b、d两点都是波峰和波谷相遇的点,都是振动减弱的点,A正确;e位于加强点的连线上,仍为加强点,f位于减弱点的连线上,仍为减弱点,B错误;相干波源叠加产生的干涉是稳定的,不会随时间变化,C错误;因形成干涉图样的介质质点也是不停地做周期性振动,经半个周期步调相反,D正确.

【答案】 AD

1.振动加强的点的振动总是加强的,但并不是始终处于波峰或波谷,它们都在平衡位置附近振动,也有的时刻位移为零,总是振幅为两列波振幅之和,显得振动剧烈.

2.振动减弱点的振动始终减弱,它位移的大小始终等于两列波分别引起位移的大小之差,振幅为两列波振幅之差.如果两列波的振幅相同,则振动减弱点将会总是处于静止.

3.靠近振动最强的质点其振动也是加强的,靠近振动最弱的质点其振动却是减弱的.

4.要分析干涉图样中某点在以后某时刻的情形,可以采用波形平移的方法,把两列波波形同时平移.

1.如图2-3-4所示是水波干涉示意图,S1、S2是两波源,A、D、B三点在一条直线上,两波源频率相同,振幅相等,下列说法正确的是( )

图2-3-4

A.质点A一会儿在波峰,一会儿在波谷

B.质点B一会儿在波峰,一会儿在波谷

C.质点C一会儿在波峰,一会儿在波谷

D.质点D一会儿在波峰,一会儿在波谷

【解析】 在波的干涉中,振动加强区域里的质点总在自己的平衡位置两侧做简谐运动,只是质点的振幅较大为A1+A2,本题中由于A1=A2,故振动减弱区的质点并不振动,故C错.而此时A点是波峰与波峰相遇,是加强点,B点是波谷与波谷相遇,是加强点.又A、D、B三点在一条振动加强线上,这条线上任一点的振动都是加强的,故此三点都为加强点,这样,此三点都是一会儿在波峰,一会儿在波谷.

【答案】 ABD

波的衍射及明显衍射的条件

【问题导思】

1.什么是波的衍射?

2.发生明显衍射的条件是什么?

1.波的衍射现象

波在传播过程中偏离直线传播的方向而绕到障碍物或小孔后面继续传播的现象叫波的衍射.

(1)波绕过障碍物的衍射:如图2-3-5所示,水波在小草处偏离直线传播,而绕到了小草后面继续传播,但在较大的礁石后面,水面几乎是平静的.

图2-3-5

(2)波通过小孔的衍射:在水波槽中波源前方放一个有孔的屏,使波源振动产生水波,当孔较大时发现水波经过孔后在连接波源和孔的两边的两条直线所限制区域里传播,只在较远处波才稍微有些绕到“影子”区域里.如图2-3-6(甲)所示.当小孔较小时,发现孔后面的整个区域里传播着以小孔为中心的圆形波,如图(乙)所示,衍射现象明显.

图2-3-6

2.衍射特点及明显衍射条件

波的衍射是波在传播过程中所独具的特征之—,衍射是否明显,通常的衡量标准就是障碍物或狭缝的尺寸d与波长λ的比值,比值越小,衍射现象相对越明显.

1.孔、缝的宽度或障碍物的尺寸与波长的关系.仅是衍射是否明显的条件.衍射是波的一种特性,波的衍射本身没有条件.

2.明显衍射发生时,并不一定能清晰地看到,如孔的线度远小于波长,衍射现象明显,但因孔小,单位时间内通过孔的能量小,波很弱,现象就看不清楚.

图2-3-7

(多选)如图2-3-7是观察水面波衍射的实验装置,AC和BD是两块挡板,AB是一个孔,O是波源,图中已画出波源所在区域波的传播情况,每两条相邻的波纹(图中曲线)之间的距离表示一个波长.则关于波经孔之后的传播情况,下面描述正确的是( )

A.此时能观察到明显的衍射现象

B.如果将孔AB扩大,有可能观察不到明显的衍射现象

C.挡板前后波纹间距离相等

D.如果孔的大小不变,使波源的频率增大,能更明显地观察到衍射现象

【审题指导】

求解此题应抓住以下两点:

(1)深刻理解产生明显衍射的条件.

(2)理解掌握波的频率、波速与波长的关系及其决定因素.

【解析】 由图知孔的尺寸和波长相当,所以能观察到明显的衍射现象,A正确.AB孔扩大,与波长相比,尺寸逐渐变大,就可能看不到明显的衍射现象,B正确.波经过孔后,介质没变,波速不变,又因为频率由振源决定,即频率不变,所以波长也不变,波纹间距在挡板前后相等,C正确.若频率增大,由λ=知,波长减小,衍射现象可能变的不明显,D错.

【答案】 ABC

图2-3-8

2.(多选)一列水波通过某孔的实际情况如图2-3-8所示,现把孔的尺寸变小,或者把水波的波长变大,水波通过孔后的假想情况如图所示,其假想错误的图示有( )

【解析】 衍射现象是普遍存在的,波遇到障碍物时都有绕过障碍物的特性,即衍射现象,但只有当障碍物或孔的尺寸比波长小或相差不多时才能观察到明显的衍射现象.由图知原情况不能发生明显的衍射,根据发生明显衍射现象的条件知,此时孔的尺寸比波长大.当孔变小或波长变大时,都可以实现孔的尺寸比波长小或相差不多的产生明显衍射现象的前提条件,使波发生明显衍射,因此A、C正确地反映了这一现象,B、D错误地表示了这一现象.故正确答案为B、D.

【答案】 BD

对多普勒效应的理解

【问题导思】

1.发生多普勒效应有几种情况?

2.发生多普勒效应时波源的频率是否发生了变化?

1.发生多普勒效应时几种情况的比较

相对位置

图示

结论

波源S和观察者A相对介质不动

f波源=f观察者,接收频率不变

波源S不动,观察者A运动,由A→B或A→C

若靠近波源,由A→B则f波源<f观察者,接收频率变高若远离波源,由A→C则f波源>f观察者,接收频率变低

若观察者A不动,波源S运动,由S1→S2

f波源<f观察者,接收频率变高

总之,当波源与观察者相互接近,观察者接收到的频率f观察者变大,反之观察者接收到的频率f观察者变小.

2.发生多普勒效应时,不论观察者接收到的频率发生了怎样的变化,波源的真实频率并不会发生任何变化.

多普勒效应中判断波源或观察者的运动方向及速度时,只需比较波源频率f波源和观察者感受到的频率f观察者间的大小关系,当f波源>f观察者时,二者间距在增大,f波源<f观察者时,二者间距在减小.

(多选)如图2-3-9所示,男同学站立不动吹口哨,一位女同学坐在秋千上来回摆动,下列关于女同学的感受的说法正确的是( )

图2-3-9

A.女同学从A向B运动过程中,她感受哨声音调变高

B.女同学从E向D运动过程中,她感觉哨声音调变高

C.女同学在C点向右运动时,她感觉哨声音调不变

D.女同学在C点向左运动时,她感觉哨声音调变低

【审题指导】 当声源与接收者发生相对运动时,若二者相互靠近,接收者接收到的频率小于声源的频率,若二者相互远离,接收者接收到的频率小于声源的频率.

【解析】 女同学荡秋千的过程中,只要她有向右的速度,她都有靠近声源的趋势,根据多普勒效应,她都感到哨声音调变高;反之女同学向左运动时,她感到音调变低.选项A、D正确,B、C错误.

【答案】 AD

3.(多选)下面说法中正确的是( )

A.发生多普勒效应时,波源的频率变化了

B.发生多普勒效应时,观察者接收的频率发生了变化

C.多普勒效应是在波源与观察者之间有相对运动时产生的

D.多普勒效应是由奥地利物理学家多普勒首先发现的

【解析】 当波源和观察者之间有相对运动时,会发生多普勒效应,C正确;但波源的频率并没有发生变化,A错误;多普勒效应产生的本质是观察者接收的频率不等于波源频率,它首先由奥地利科学家多普勒发现,B、D正确.

【答案】 BCD

综合解题方略——振动加强点和

减弱点的分析方法

图2-3-10

如图2-3-10所示,在同一均匀介质中有S1和S2两个波源,这两个波源的频率、振动方向均相同,且振动的步调完全一致,S1与S2之间相距为4

m,若S1、S2振动频率均为5

Hz,两列波的波速均为10

m/s,B点为S1和S2连线的中点,今以B点为圆心,以R=BS1为半径画圆.

(1)该波的波长为多少?

(2)在S1、S2连线上振动加强的点有几个,它们距S1的距离为多少?

(3)在该圆周上(S1和S2两波源除外)共有几个振动加强的点?

【审题指导】 若两波源振动情况完全相同,某点到两波源路程差Δs=nλ(n=0,1,2,…)时,该点振动加强,若Δs=nλ+(n=0,1,2,…)时,该点振动减弱,另外,还要恰当应用几何关系.

【规范解答】 (1)由公式λ=,得λ=

m=2

m.

(2)S1、S2之间恰好有2个波长,由对称性可直接判断B点为加强点,A、B、C三点分别为S1、S2连线的等分点,由图形可知,AS2-AS1=λ,CS1-CS2=λ,故A与C两点也为加强点,它们距S1的距离分别为AS1==1

m,BS1=λ=2

m,CS1=λ=3

m.

(3)A、B、C三点为振动加强的点,过A、B、C三点作3条加强线(表示3个加强区域)交于圆周上A1、A2、B1、B2、C1、C26个点,显然这6个点也为加强点,故圆周上共有6个加强点.

【答案】 (1)2

m (2)3 1

m,2

m,3

m (3)6

振动加强点和减弱点的三种判断方法

1.从振幅判断

振幅为两列波的振幅之和的点为加强点;振幅为两列波的振幅之差的点为减弱点.

2.从条件上判断

振动方向始终相同的两波源产生的波叠加时,加强、减弱条件如下:设点到两波源的距离之差为Δr,那么当Δr=kλ(k=0,1,2…)时该点为加强点,当Δr=kλ+(k=0,1,2…)时该点为减弱点,若两波源振动方向始终相反,则上述结论正好相反.

3.从现象上判断

若某时刻某点是波峰与波峰(或波谷与波谷)相遇,该点为振动加强点;若某时刻某点是波峰与波谷相遇,则该点为振动减弱点.

【备课资源】(教师用书独具)

宇宙学中的多普勒效应

20世纪20年代,美国天文学家斯莱弗在研究远处的旋涡星云发出的光谱时,首先发现了光谱的红移,认识到了旋涡星云正快速远离地球而去.1929年哈勃根据光谱红移总结出著名的哈勃定律:星系的远离速度v与距地球的距离r成正比,即v=H0r,H0为哈勃常数.根据哈勃定律和后来更多天体光谱红移的测定,人们相信宇宙在长时间内一直在膨胀,宇宙的密度一直在变小.反推可以想象,宇宙在很久以前并没有现在这么大,最初它可能很小.因此,伽莫夫(G.Gamow)和他的同事们提出了大爆炸宇宙模型,认为是一个极点大爆炸后,经长期的膨胀和演化而形成今天的宇宙.20世纪60年代以来,大爆炸宇宙模型逐渐被人们接受.

具有波动性的光也会出现多普勒效应,这被称为多普勒—斐索效应,它使人们对距地球任意远的天体的运动的研究成为可能,这只要分析一下接收到的光的频谱就行了.1868年,英国天文学家W·哈金斯用这种办法测量了天狼星的视向速度(即物体远离我们而去的速度),得出了46

km/s的速度值.

航天通信中的多普勒效应

在人们日常生活中使用的移动通信,由于使用手机的人不会有太大的移动速度,因此不会产生太明显的多普勒效应,频率的偏移可以忽略.但在航天通信中,当卫星或宇宙飞船向地面基站靠近时,信号的频率变高;远离时,频率变低.由于卫星和飞船的速度很大,在航天通信中要充分考虑多普勒效应.

1.(多选)如图2-3-11所示,沿一条直线相向传播的两列波的振幅和波长均相等,当它们相遇时可能出现的波形是( )

图2-3-11

【解析】 当两列波的前半个波(或后半个波)相遇时,根据波的叠加原理,在前半个波(或后半个波)重叠的区域内所有的质点振动的合位移为零,而两列波的后半个波(或前半个波)的波形保持不变,所以选项B正确;当两列波完全相遇时(即重叠在一起),由波的叠加原理可知,所有质点振动的位移均等于每列波单独传播时引起的位移的矢量和,使得所有的质点振动的位移加倍,所以选项C也是正确的.

【答案】 BC

2.(多选)关于两列波的稳定的干涉现象,下列说法正确的是( )

A.任意两列波都能产生稳定的干涉现象

B.发生稳定的干涉现象的两列波,它们的频率一定相同

C.在振动减弱的区域,各质点都处于波谷

D.在振动加强的区域,有时质点的位移等于零

【解析】 两列波叠加产生的稳定干涉现象是有条件的,不是任意两列波都能产生稳定的干涉现象.一个必要条件是两列波的频率相同,所以选项A错误,选项B正确;在振动减弱的区域里,只是两列波引起质点振动始终是减弱的,质点振动的振幅等于两列波的振幅之差.如果两列波的振幅相同,质点振动的振幅就等于零.也可能各质点不处于波谷,所以选项C错误;在振动加强的区域里,两列波引起质点的振动始终是加强的,质点振动得最剧烈,振动的振幅等于两列波的振幅之和.但这些点始终是振动着的,因而有时质点的位移等于零,所以选项D正确.

【答案】 BD

3.(多选)(2013·汉中检测)关于波的衍射现象,下列说法正确的是( )

A.水波绕过障碍物而继续传播的现象,即为波的衍射现象

B.衍射现象是波特有的现象

C.一切波都能发生明显的衍射现象

D.要发生明显的衍射现象,必须满足一定的条件

【解析】 水波绕过障碍物继续传播的现象,是波的衍射现象,衍射现象是波特有的现象,一切波都能发生衍射,但发生明显的衍射现象需满足一定的条件,故A、B、D对.

【答案】 ABD

4.(多选)关于多普勒效应,以下说法正确的有( )

A.只有机械波才能产生多普勒效应

B.机械波、电磁波均能产生多普勒效应

C.产生多普勒效应的原因是波源的频率发生了变化

D.产生多普勒效应的原因是观察者接收的频率发生了变化

【解析】 多普勒效应是波动过程共有的特征,无论是机械波还是电磁波都会发生多普勒效应.产生多普勒效应的原因是观察者接收的频率发生了变化,而波源的频率不变,故B、D正确,A、C错误.

【答案】 BD

5.利用发波水槽得到的水面波形如图2-3-12(a)、(b)所示,则( )

图2-3-12

A.图a、b均显示了波的干涉现象

B.图a、b均显示了波的衍射现象

C.图a显示了波的干涉现象,图b显示了波的衍射现象

D.图a显示了波的衍射现象,图b显示了波的干涉现象

【答案】 D

1.(多选)下列关于两列波相遇时叠加的说法正确的是( )

A.相遇后,振幅小的一列波将减弱,振幅大的一列波将加强

B.相遇后,两列波的振动情况与相遇前完全相同

C.在相遇区域,任一点的总位移等于两列波分别引起的位移的矢量和

D.几个人在同一房间说话,相互间听得清楚,这说明声波在相遇时互不干扰

【解析】 两列波相遇时,每一列波引起的振动情况都保持不变,而质点的振动则是两列波共同作用的结果,故A选项错误,B、C选项正确;几个人在同一房间说话,声带振动发出的声波在空间中相互叠加后,不改变每列波的振幅、频率,所以声波传到人的耳朵后,仍能分辨出不同的人所说的话,故D正确.

【答案】 BCD

2.图2-3-13分别表示一列水波在传播过程中遇到了小孔(甲、乙图)或障碍物(丙、丁图),其中能发生明显衍射现象的有( )

图2-3-13

A.只有甲、乙、丁

B.只有甲、丁

C.只有乙、丙

D.只有甲、丙

【解析】 由发生明显衍射的条件知,当孔和障碍物的尺寸跟波长相差不多或者更小时,能发生明显衍射,由图知甲、乙、丁可发生,故选A.

【答案】 A

3.(多选)上课时老师将一蜂鸣器固定在教鞭一端后迅速水平旋转,蜂鸣器音调竟然忽高忽低变化,下列判断正确的是( )

A.旋转时蜂鸣器发出的频率变化了

B.由于旋转,改变了同学们听到的声音频率

C.蜂鸣器音调变高时,一定是向靠近观察者的方向运动

D.音调的忽高忽低是由波的干涉造成的

【解析】 蜂鸣器发出的声音频率没变,只是在旋转过程中与观察者之间相对位置改变了.

【答案】 BC

图2-3-14

4.(2013·厦门高二检测)如图2-3-14表示产生机械波的波源O做匀速运动的情况,图中的圆表示波峰.该图表示的是( )

A.干涉现象

B.衍射现象

C.反射现象

D.多普勒效应

【解析】 多普勒效应是在波源和观察者之间有相对运动时产生的现象,故知该图表示的是多普勒效应.

【答案】 D

5.分析下列物理现象:

(1)夏天,在一次闪电过后,有时雷声轰鸣不绝

(2)“闻其声而不见其人”

(3)学生围绕振动的音叉转一圈会听到忽强忽弱的声音

(4)当正在鸣笛的火车向着我们急驶而来时,我们听到汽笛声的音调变高

这些物理现象分别属于波的( )

A.反射、衍射、干涉、多普勒效应

B.折射、衍射、多普勒效应、干涉

C.反射、折射、干涉、多普勒效应

D.衍射、折射、干涉、多普勒效应

【解析】 夏天,在一次闪电过后,有时雷声轰鸣不绝是雷声在云层里多次反射造成的;闻其声而不见其人是声波的衍射造成的;振动的音叉会产生声波的干涉现象,故听到忽强忽弱的声音;我们听到汽笛声的音调变高是由多普勒效应产生的现象,故A正确.

【答案】 A

图2-3-15

6.(2011·上海高考)两列波源S1、S2在水槽中形成的波形如图2-3-15所示,其中实线表示波峰,虚线表示波谷,则( )

A.在两波相遇的区域中会产生干涉

B.在两波相遇的区域中不会产生干涉

C.a点的振动始终加强

D.a点的振动始终减弱

【解析】 由图知,两列波的波长不相等,不满足波的干涉条件,故B正确,A、C、D错误.

【答案】 B

7.(多选)当两列振动情况完全相同的水波发生干涉时,如果两列波的波峰在P点相遇,下列说法正确的是( )

A.质点P的振动始终是加强的

B.质点P的振幅最大

C.质点P的位移始终最大

D.质点P的位移有时为零

【解析】 干涉现象中,振动加强点的振幅大,但位移是变化的.

【答案】 ABD

8.(多选)下面哪些应用是利用了多普勒效应( )

A.利用在地球上接收到遥远天体发出的光波的频率来判断遥远天体相对于地球的运动速率

B.交通警察向行驶中的汽车发射一个已知频率的电磁波,波被运动的汽车反射回来,根据接收到的频率发生的变化,就知道汽车的速度,以便于进行交通管理

C.铁路工人用耳贴在铁轨上可判断火车的运动情况

D.有经验的战士从炮弹飞行的尖叫声可判断飞行的炮弹是接近还是远去

【解析】 凡是波都具有多普勒效应,因此利用光波的多普勒效应便可以测定遥远星体相对地球运动的速率,故A选项正确;被反射的电磁波,相当于一个运动的物体发出的电磁波,其频率发生变化,由多普勒效应的计算公式可以求出运动物体的速度,故B选项正确;铁路工人是根据振动的强弱而对列车的运动做出判断的,故C不正确;炮弹飞行,与空气摩擦产生声波,人耳接收到的频率与炮弹的相对运动方向有关,故D选项正确.

【答案】 ABD

图2-3-16

9.(2013·赤水高二检测)在水面上有S1和S2两个振幅和频率相同的波源,开始起振时两波源的振动方向相反.在两波源连线的中垂线上有a、b、c三点,经过一段时间这三点都处于两列波的叠加区域内.如图2-3-16所示,则下列说法中正确的是( )

A.a点是振动加强点,c点是振动减弱点

B.a、c点是振动加强点,b点是振动减弱点

C.a、c点此时刻振动加强,经过一段时间后变为振动减弱点,而b点可能变为振动加强点

D.a、b、c三点都是振动减弱点

【解析】 由S1和S2两列频率相同的波源所发出的机械波,相遇后满足相干条件,在它们重叠区域将发生干涉.

由于S1和S2两波源振动方向相反,所以在S1S2的垂直平分线上,任一点由两列波所引起的振动点总是大小相同、方向相反,相互叠加,使振动减弱.所以a、b、c三点都是振动减弱的点,因此只有选项D是正确的.

【答案】 D

10.(多选)如图2-3-17所示表示两列相干水波的叠加情况,图中的实线表示波峰,虚线表示波谷,设两列波的振幅均为5

cm,且在图示的范围内振幅不变,波速和波长分别为1

m/s和0.5

m.C点是BE连线的中点,下列说法正确的是( )

图2-3-17

A.C、E两点都保持静止不动

B.图示时刻A、B两点的竖直高度差为20

cm

C.图示时刻C点正处在平衡位置且向上运动

D.从图示的时刻起经0.25

s后,B点通过的路程为20

cm

【解析】 加强区是质点A、B、E的连线处,减弱区是过D、F的连线处和过P、Q的连线处,C、E为振动加强点,不可能静止不动.图示时刻,A在波峰,B在波谷,它们的振动是加强的,故振幅均为两列波振幅之和,此时两点的高度差为20

cm.波是由E向A处传播的,在图示时刻,A、B、C、E等质点的波形图如图所示,由图可知,C点向上运动,波的周期T==0.5

s,t=0.25

s=,B点通过的路程为s=2A=2×10

cm=20

cm,故B、C、D正确.

【答案】 BCD

图2-3-18

11.把M、N两块挡板中的空隙当成一个“小孔”做水波的衍射实验,出现了如图2-3-18所示的图样,位置P处的水没有振动起来,现要使挡板左边的振动传到P处,在不改变挡板M的位置和P点位置的情况下,可以采用哪些办法?

【解析】 波发生明显的衍射现象的条件是障碍物或狭缝的尺寸与波长相差不多,或者比波长更小,所以要使P点振动起来,有两种方法,一是减小孔的尺寸,二是增大水波的波长.N板向上移,可以减小孔的尺寸;水波的波速一定,由v=λf可知,减小波源的频率可以增大水波的波长.

【答案】 N板上移或减小波源振动的频率

12.(2013·济南高二检测)如图2-3-19所示,两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=-2×10-1

m和x=12×10-1

m处,两列波的波速均为v=0.4

m/s,两波源的振幅均为A=2

cm.图

示为t=0时刻两列波的图象(传播方向如图),此刻平衡位置处于x=0.2

m和x=0.8

m的P、Q两质点刚开始振动,质点M的平衡位置处于x=0.5

m处.

图2-3-19

(1)从t=0时刻起,两列波经多长时间相遇?

(2)质点M振动的振幅多大?

(3)t=1

s时刻,质点M的位移多大?

【解析】 (1)由v=得Δt==

s=0.75

s

即两列波经0.75

s相遇.

(2)两列波同时传到M点时,振动方向相同,所以振动加强,质点M的振幅为两列波在该点振动的振幅之和,即为4

cm.

(3)由题图可知两列波的波长λ=0.4

m,

周期T==

s=1.0

s,M点开始振动的方向沿y轴负方向,再经=0.25

s到达负向最大位移处,所以t=0.75

s+0.25

s=1

s时刻质点M的位移为-4

cm.

【答案】 (1)0.75

s (2)4

cm (3)-4

cm

同课章节目录

- 第1章 机械振动

- 导 入 从我国古代的“鱼洗”说起

- 第1节 简谐运动

- 第2节 振动的描述

- 第3节 单摆

- 第4节 生活中的振动

- 第2章 机械波

- 导 入 身边的波

- 第1节 波的形成和描述

- 第2节 波的反射和折射

- 第3节 波的干涉和衍射

- 第4节 多普勒效应及其应用

- 第3章 电磁波

- 导 入 无处不在的电磁波

- 第1节 电磁波的产生

- 第2节 电磁波的发射、传播和接收

- 第3节 电磁波的应用及防护

- 专题探究 振动与波的实验与调研

- 第4章 光的折射与全反射

- 导 入 美妙的彩虹

- 第1节 光的折射定律

- 第2节 光的全反射

- 第3节 光导纤维及其应用

- 第5章 光的干涉 衍射 偏振

- 导 入 从五彩斑斓的肥皂泡说起

- 第1节 光的干涉

- 第2节 光的衍射

- 第3节 光的偏振

- 第4节 激光与全息照相

- 专题探究 光学部分的实验与调研

- 第6章 相对论与天体物理

- 导 入 从双生子佯谬谈起

- 第1节 牛顿眼中的世界

- 第2节 爱因斯坦眼中的世界

- 第3节 广义相对论初步

- 第4节 探索宇宙