2016-2017学年上学期沪教全国版九年级化学第1章《开启化学之门》测试

文档属性

| 名称 | 2016-2017学年上学期沪教全国版九年级化学第1章《开启化学之门》测试 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2016-08-30 09:56:10 | ||

图片预览

文档简介

第1章《开启化学之门》测试

(满分:100分

考试时间:90分钟)

一、选择题(本大题共20小题,每小题只有1个选项符合题意,每小题2分,共40分)

1.

化学是一门年轻而古老的科学。化学的发展史中记载了很多,也经历了很多。下列有关化学的发展历史说法错误的是(

)

A.火的发现和使用使人类接触到化学

B.原子、分子论的创立使人类建立了化学这门科学

C.元素周期律(表)完善了化学

D.纳米技术的出现标志化学已发展到最高阶段

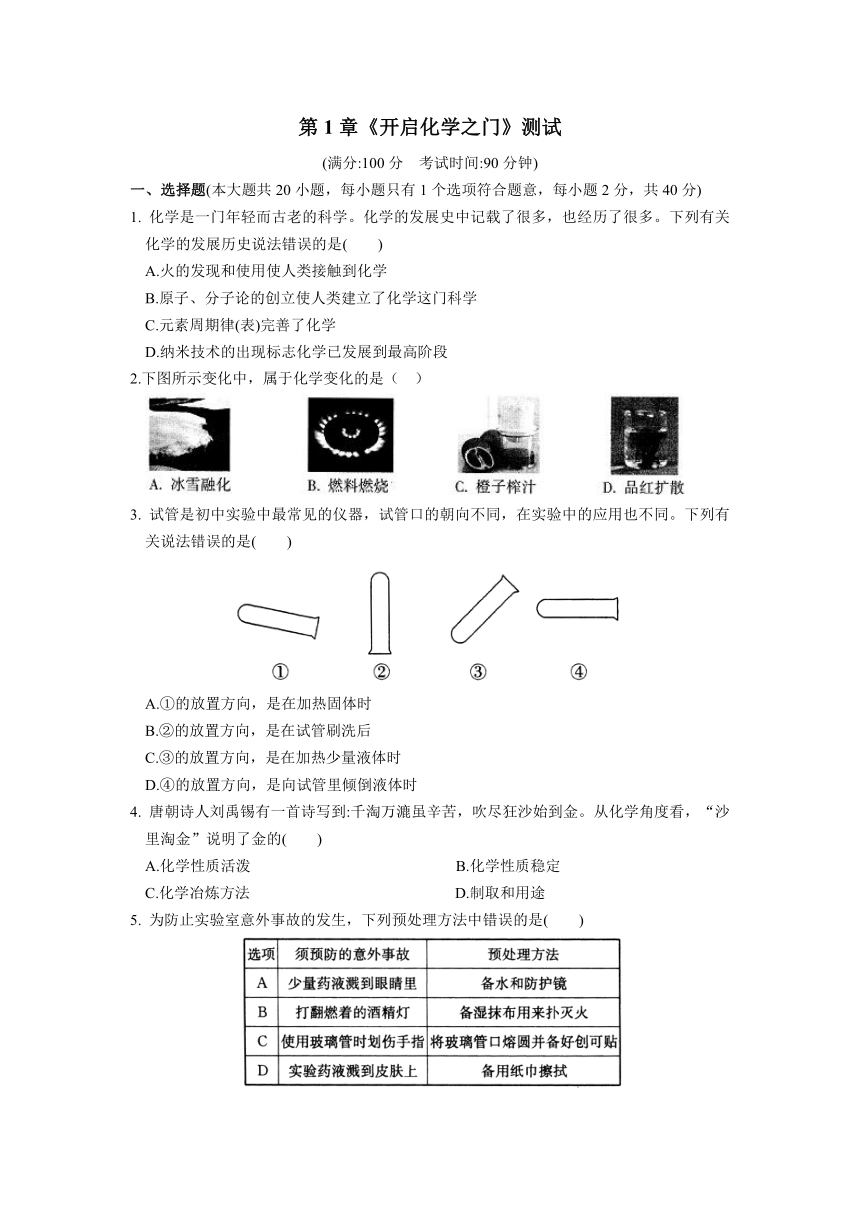

2.下图所示变化中,属于化学变化的是(

)

3.

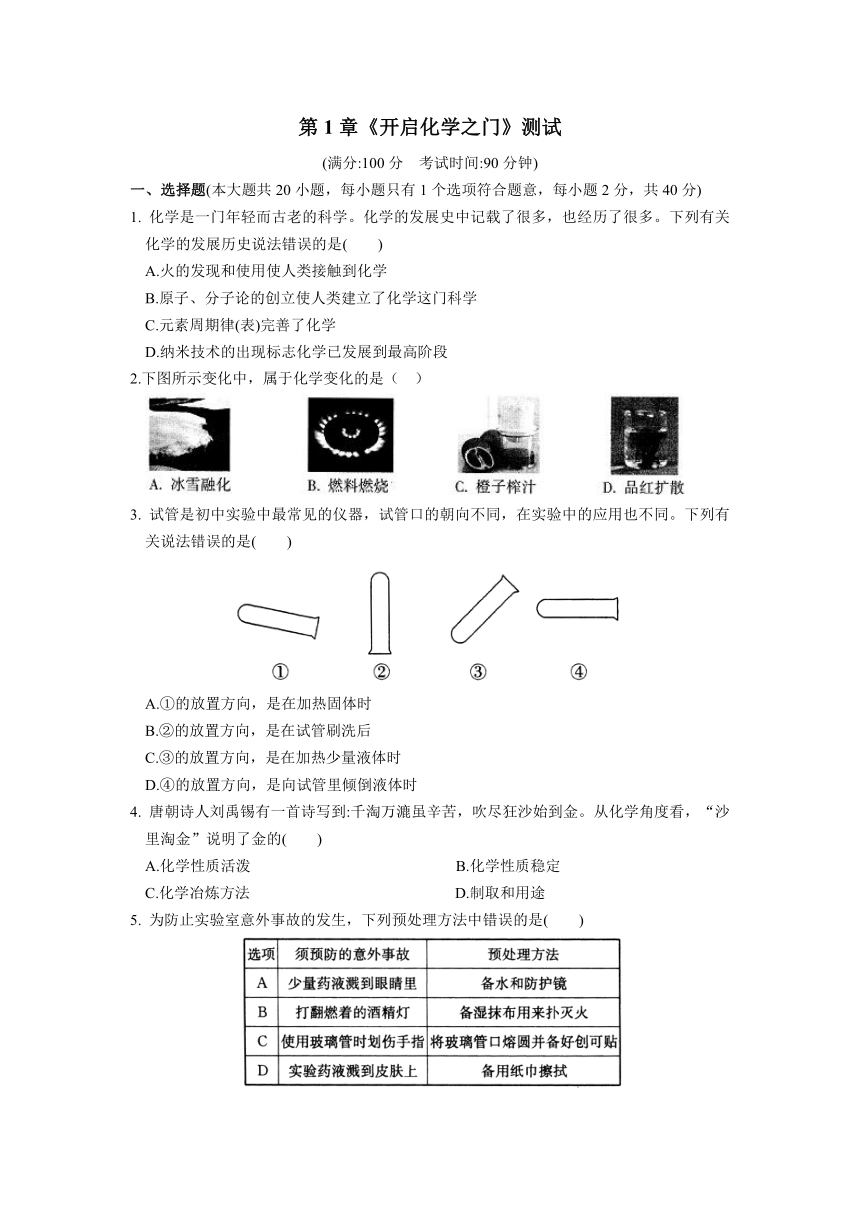

试管是初中实验中最常见的仪器,试管口的朝向不同,在实验中的应用也不同。下列有关说法错误的是(

)

A.①的放置方向,是在加热固体时

B.②的放置方向,是在试管刷洗后

C.③的放置方向,是在加热少量液体时

D.④的放置方向,是向试管里倾倒液体时

4.

唐朝诗人刘禹锡有一首诗写到:千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。从化学角度看,“沙里淘金”说明了金的(

)

A.化学性质活泼

B.化学性质稳定

C.化学冶炼方法

D.制取和用途

5.

为防止实验室意外事故的发生,下列预处理方法中错误的是(

)

6.

洗涤是化学实验中的基本操作,下列有关操作不合理的是(

)

A.在试管里加入半试管水,振荡几次,以除去试管内可溶性杂质

B.使用胶头滴管滴加试剂后,立即用蒸馏水洗净滴管并放回原瓶

C.刚加热过的试管,待冷却后,再用水冲洗

D.用试管刷刷洗试管内积淀的不易洗掉的物质

7.

下列化学实验基本操作中不正确的是(

)

8.

用试管加热液体时,要限制装入试管中的液体量,其主要目的是(

)

A.防止浪费药品,培养节约观念

B.液体受热均匀,不致引起试管炸裂

C.防止装药过多反应不完全

D.防止液体受热沸腾后喷出试管

9.诗词是民族灿烂文化的瑰宝。下列著名诗句中只含有物理变化的是(

)

A.野火烧不尽,春风吹又生

B.粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间

C.夜来风雨声,花落知多少

D.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干

10.

当代人类面临着诸多问题,下列问题的解决都有赖于化学科学的发展。其中与药物化学相关的是(

)

A.优生优育与人体保健

B.人类与生态环境的和谐共处

C.资源的保护与合理利用

D.节能与清洁能源的开发

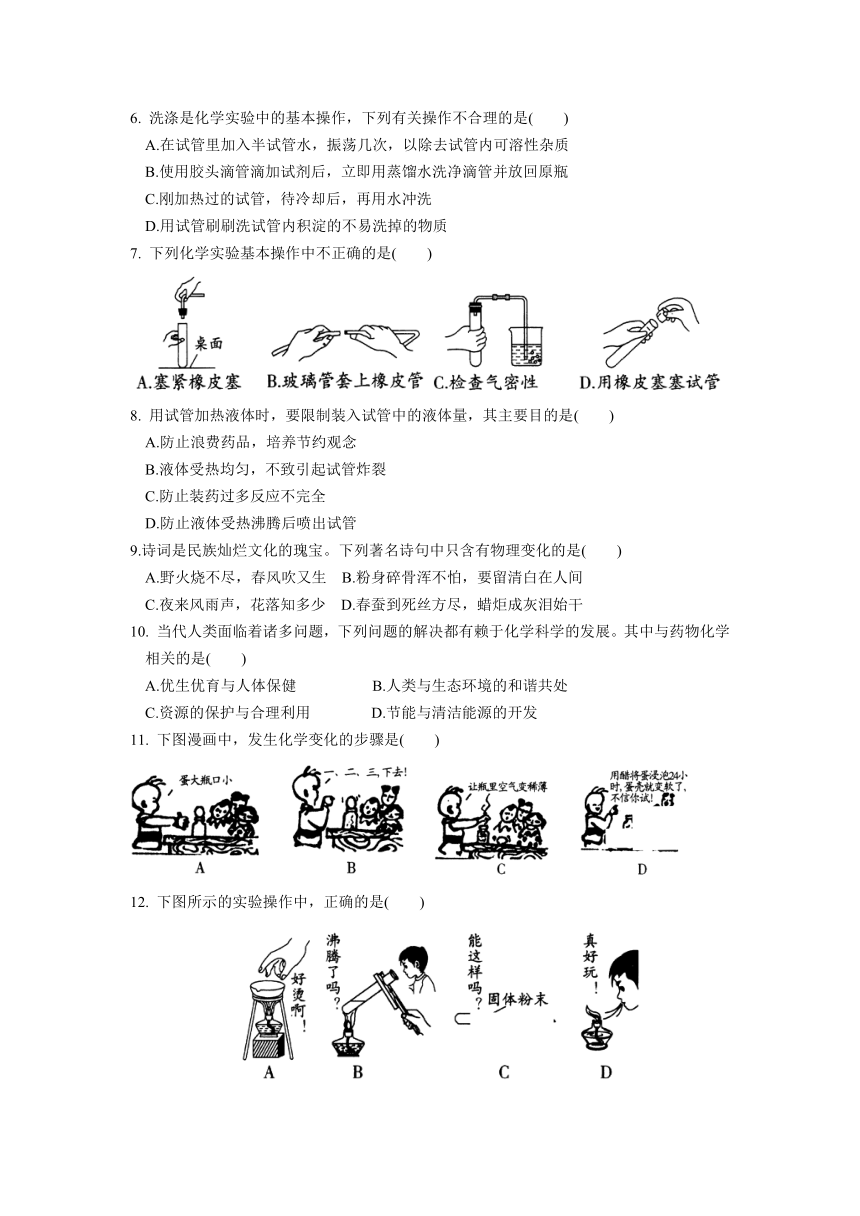

11.

下图漫画中,发生化学变化的步骤是(

)

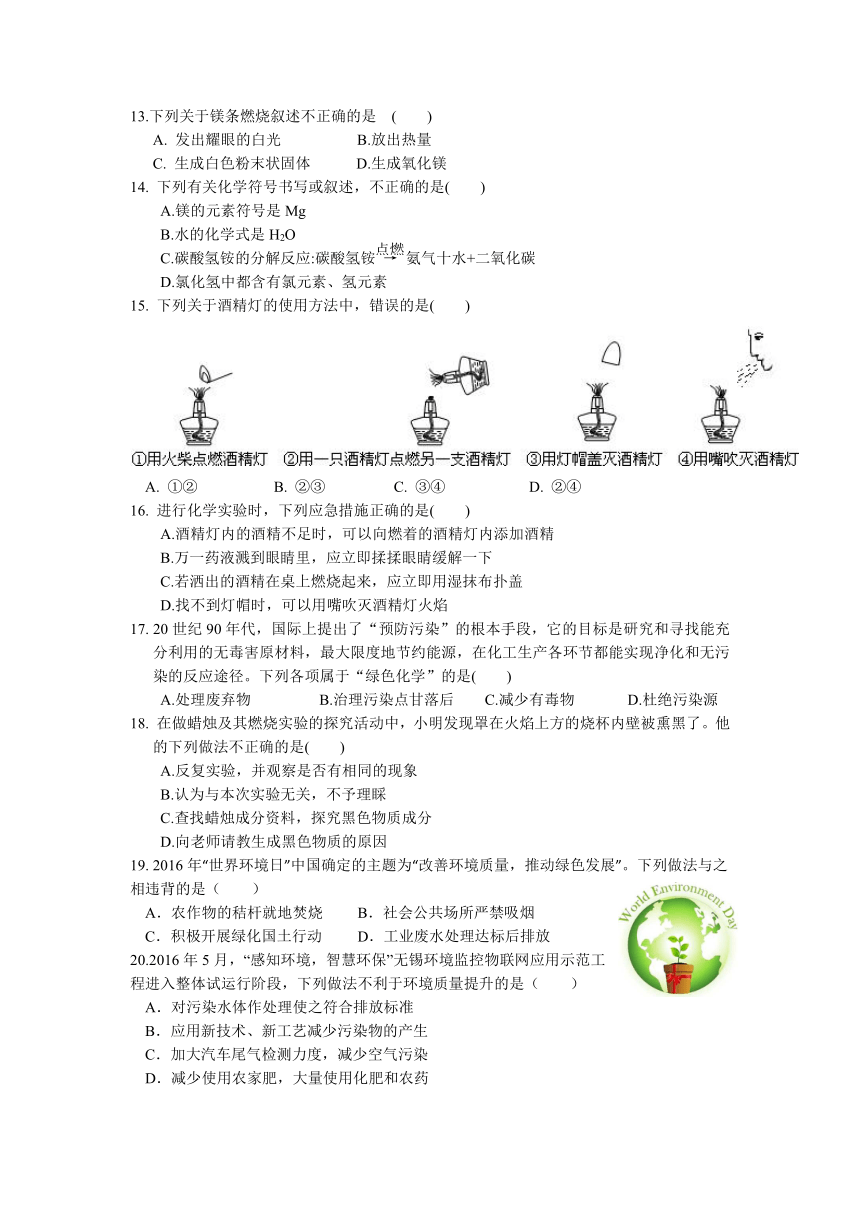

12.

下图所示的实验操作中,正确的是(

)

13.下列关于镁条燃烧叙述不正确的是

(

)

A.

发出耀眼的白光

B.放出热量

C.

生成白色粉末状固体

D.生成氧化镁

14.

下列有关化学符号书写或叙述,不正确的是(

)

A.镁的元素符号是Mg

B.水的化学式是H2O

C.碳酸氢铵的分解反应:碳酸氢铵

→

氨气十水+二氧化碳

D.氯化氢中都含有氯元素、氢元素

15.

下列关于酒精灯的使用方法中,错误的是(

)

A.

①②

B.

②③

C.

③④

D.

②④

16.

进行化学实验时,下列应急措施正确的是(

)

A.酒精灯内的酒精不足时,可以向燃着的酒精灯内添加酒精

B.万一药液溅到眼睛里,应立即揉揉眼睛缓解一下

C.若洒出的酒精在桌上燃烧起来,应立即用湿抹布扑盖

D.找不到灯帽时,可以用嘴吹灭酒精灯火焰

17.

20世纪90年代,国际上提出了“预防污染”的根本手段,它的目标是研究和寻找能充分利用的无毒害原材料,最大限度地节约能源,在化工生产各环节都能实现净化和无污染的反应途径。下列各项属于“绿色化学”的是(

)

A.处理废弃物

B.治理污染点甘落后

C.减少有毒物

D.杜绝污染源

18.

在做蜡烛及其燃烧实验的探究活动中,小明发现罩在火焰上方的烧杯内壁被熏黑了。他的下列做法不正确的是(

)

A.反复实验,并观察是否有相同的现象

B.认为与本次实验无关,不予理睬

C.查找蜡烛成分资料,探究黑色物质成分

D.向老师请教生成黑色物质的原因

19.

2016年“世界环境日”中国确定的主题为“改善环境质量,推动绿色发展”。下列做法与之相违背的是( )

A.农作物的秸杆就地焚烧

B.社会公共场所严禁吸烟

C.积极开展绿化国土行动

D.工业废水处理达标后排放

20.2016年5月,“感知环境,智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程进入整体试运行阶段,下列做法不利于环境质量提升的是( )

A.对污染水体作处理使之符合排放标准

B.应用新技术、新工艺减少污染物的产生

C.加大汽车尾气检测力度,减少空气污染

D.减少使用农家肥,大量使用化肥和农药

二、填空题(本大题共3小题,共26分)

21.

(6分)现有下列仪器:

(1)吸取和滴加少量液体时用

;洗涤试管应使用

(填仪器名称)。

(2)加热前用试管夹夹持试管的具体操作是

.

22.

(6分)阅读下列信息,回答有关问题。

1909年哈伯在实验室将氮气和氢气在600℃、2.02×104

kPa和铁作催化剂的条件下首次合成了氨。常温下,氨是一种无色有刺激性气味的气体,能经过一系列反应制得生产炸药的原料—硝酸。

工业合成氨的原料来自空气、煤和水,这是一种经济的固氮方法。采用这一成果生产的化肥给农业带来了丰收。1914年第一次世界大战爆发时,由于德国垄断了合成氨技术,能快速生产氨和硝酸,使粮食和炸药的供应有了保障,这也促成了德皇威廉二世开战的决心,给世界人民带来了灾难。

(1)请从以上信息中总结有关氨气的知识:

①氨气的物理性质

;

②氨气的用途

。

(2)依据合成氨技术给人类带来的好处与灾难,有同学提出如下看法:“化学新技术给人类进步带来了贡献,也带来了灾难。可见发明化学新技术对人类并没有实际意义”。你是否同意此看法,请谈谈你的观点

。

23.

(14分)许多化学概念是通过实验建立的。请根据下列图示实验回答问题:

(1)两个实验都用到的化学仪器是

。

(2)物质由液态变为气态,再由气态变为液态,没有新物质生成的是

实验;有新气体物质生成的是

的反应,有白色沉淀生成的是

的反应。

(3)两个实验都有气泡产生,其本质区别是

。

(4)通过这两个实验,给我们许多启示:做化学实验时,应该重点观察试剂的

、状态、气味等在实验前后的变化,并且思考变化的

。

三、实验与探究题(本大题共3小题,共34分)

24.

(6分)请你在家里完成下列实验,然后与同学交流你的实验过程和结果。

实验步骤如下:

(1)拿一个玻璃杯,在杯底固定一支小蜡烛,点燃蜡烛,燃烧一会儿后,在杯口盖一块

玻璃片,如图所示。

①你观察到有什么现象

。

②解释产生上述现象的原因:

。

(2)拿下玻璃片,向玻璃杯中加入一勺碱粉,重新点燃蜡烛后,沿杯壁向杯中慢慢倒入白醋(碱粉与白醋反应能放出二氧化碳气体),并盖上一块蘸有澄清石灰水的玻璃片,如下图。

请你描述观察到的实验现象:

。

25.

(12分)某实验小组利用如图所示装置测量空气中氧气体积分数并取得成功。

【查阅资料】白磷的着火点40℃;硫酸铜溶液能与白磷反应,从而化解白磷的毒性。

【提出问题】氧气体积约占空气总体积的多少

【实验准备】锥形瓶内空气体积为230

mL,注射器中硫酸铜溶液的体积为50

mL,该装置气密性良好。

【实验探究】装入药品,按图所示连接好仪器,夹紧弹簧夹。先将锥形瓶底部放入热水中,白磷很快被引燃,然后将锥形瓶从热水中取出。

【现象分析】

(1)将锥形瓶底部放入热水中,白磷被引燃;足量的白磷在锥形瓶中未能全部燃烧,说明瓶内剩余气体

(填“支持”或“不支持”)燃烧。

(2)在整个实验过程中,可观察到气球的变化是

。

(3)待白磷熄灭、锥形瓶冷却到室温后,打开弹簧夹,还可观察到的现象:①注射器中的水自动喷射出来,②当注射器中的水还剩约4

mL时停止下流。导致这些现象发生的原因是

;

。

【得出结论】氧气约占空气总体积的1/5。

【反思与评价】此装置与课本上的实验装置相比,有不少优点,请你写出一条:

。

26.

(16分)法拉第是一个非常有名的化学家,他非常喜欢做实验。有一次,在讲座开始前,先点燃一支蜡烛,然后用夹子夹住一根中间空心的细玻璃管,将细玻璃管的一端向下插入蜡烛火焰中心,再用点燃的火柴慢慢靠近细玻璃管的另一端,玻璃管口便会产生火焰……由于玻璃管口产生的火焰比下面蜡烛的火焰小,后人把这种现象称为“子母焰”。

请根据上述信息回答下列问题:

(1)在蜡烛点燃过程中,你观察到的现象是

。

(2)蜡烛完全燃烧后生成的产物是二氧化碳和水,

检验水的方法是

,

检验二氧化碳的方法是

。

(3)探究“子火焰”产生的原因。神奇的“子母焰”让同学们感到非常惊奇,为了弄清“子火焰”产生的原理,同学们进行了热烈的讨论,并提出了下列观点:

小张同学:我认为法拉第做的“子火焰”实验是一种魔术,没有科学依据。

汪华同学:我在网上查阅资料,得知蜡烛不完全燃烧会产生一氧化碳气体,一氧化碳燃烧产生蓝色火焰。我认为“子火焰”是由于氧气不足,蜡烛不完全燃烧产生的一氧化碳气体燃烧而形成的。

李平同学:我认为“子火焰”是由于蜡烛燃烧产生热量而形成的热空气燃烧产生的。

徐悦同学:我认为“子火焰”是由蜡烛火焰中的蜡烛蒸气燃烧而产生的。

你的观点是

。

请设计相关实验证明你的观点。

实验方案:

参考答案

1.

D

2.

B

3.

D

4.

B

5.

D

6.

B

7.

A

8.

D

9.

C

10.

A

11.

D

12.

C

13.

D

14.

C

15.

D

16.

C

17.

D

18.

B

19.

A

20.

D

21.

(1)胶头滴管(或滴管)

试管刷

(2)试管夹从试管底部(或下)往上套,夹在离管口约1/3处

22.

(1)①常温下,氨气是无色有刺激性气味的气体

②氨气能够用来制取化肥、炸药

(2)不同意,只要人类正确使用新技术,就能给人类的发展带来贡献,如炸药可用于开山修路(合理即可)

23.

(1)试管、铁架台

(2)水的沸腾

铜绿与盐酸

二氧化碳与澄清石灰水

(3)水的沸腾实验是物理变化,铜绿与盐酸反应是化学变化

(4)颜色原因

24.

(1)①开始时蜡烛正常燃烧,过了一会儿蜡烛熄灭

②因为在杯口盖了一块玻璃片,杯内支持燃烧的氧气少了、不支持燃烧的二氧化碳多了(2)白醋中冒气泡,蜡烛火焰很快熄灭,旅有澄清石灰水的玻璃片变浑浊

25.【现象分析】(1)不支持

(2)先膨胀后变瘪

(3)白磷燃烧消耗瓶中氧气使气压降低

锥形瓶中原来级气有46

mL

【反思与评价】误差小(或片环境几乎没有污染或现象有趣等)

26.

(1)产生明亮的火焰,有蜡烛油流下来,并很快凝固

(2)用干而冷的烧杯黄扣在蜡烛火焰上方,烧杯内壁产生小水珠

把烧杯迅速侧转过来,加入少量澄清的石灰水振荡后变浑浊

(3)汪华和徐悦同学的观点都正确,也有可能两种情况同时存在

点燃

(满分:100分

考试时间:90分钟)

一、选择题(本大题共20小题,每小题只有1个选项符合题意,每小题2分,共40分)

1.

化学是一门年轻而古老的科学。化学的发展史中记载了很多,也经历了很多。下列有关化学的发展历史说法错误的是(

)

A.火的发现和使用使人类接触到化学

B.原子、分子论的创立使人类建立了化学这门科学

C.元素周期律(表)完善了化学

D.纳米技术的出现标志化学已发展到最高阶段

2.下图所示变化中,属于化学变化的是(

)

3.

试管是初中实验中最常见的仪器,试管口的朝向不同,在实验中的应用也不同。下列有关说法错误的是(

)

A.①的放置方向,是在加热固体时

B.②的放置方向,是在试管刷洗后

C.③的放置方向,是在加热少量液体时

D.④的放置方向,是向试管里倾倒液体时

4.

唐朝诗人刘禹锡有一首诗写到:千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。从化学角度看,“沙里淘金”说明了金的(

)

A.化学性质活泼

B.化学性质稳定

C.化学冶炼方法

D.制取和用途

5.

为防止实验室意外事故的发生,下列预处理方法中错误的是(

)

6.

洗涤是化学实验中的基本操作,下列有关操作不合理的是(

)

A.在试管里加入半试管水,振荡几次,以除去试管内可溶性杂质

B.使用胶头滴管滴加试剂后,立即用蒸馏水洗净滴管并放回原瓶

C.刚加热过的试管,待冷却后,再用水冲洗

D.用试管刷刷洗试管内积淀的不易洗掉的物质

7.

下列化学实验基本操作中不正确的是(

)

8.

用试管加热液体时,要限制装入试管中的液体量,其主要目的是(

)

A.防止浪费药品,培养节约观念

B.液体受热均匀,不致引起试管炸裂

C.防止装药过多反应不完全

D.防止液体受热沸腾后喷出试管

9.诗词是民族灿烂文化的瑰宝。下列著名诗句中只含有物理变化的是(

)

A.野火烧不尽,春风吹又生

B.粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间

C.夜来风雨声,花落知多少

D.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干

10.

当代人类面临着诸多问题,下列问题的解决都有赖于化学科学的发展。其中与药物化学相关的是(

)

A.优生优育与人体保健

B.人类与生态环境的和谐共处

C.资源的保护与合理利用

D.节能与清洁能源的开发

11.

下图漫画中,发生化学变化的步骤是(

)

12.

下图所示的实验操作中,正确的是(

)

13.下列关于镁条燃烧叙述不正确的是

(

)

A.

发出耀眼的白光

B.放出热量

C.

生成白色粉末状固体

D.生成氧化镁

14.

下列有关化学符号书写或叙述,不正确的是(

)

A.镁的元素符号是Mg

B.水的化学式是H2O

C.碳酸氢铵的分解反应:碳酸氢铵

→

氨气十水+二氧化碳

D.氯化氢中都含有氯元素、氢元素

15.

下列关于酒精灯的使用方法中,错误的是(

)

A.

①②

B.

②③

C.

③④

D.

②④

16.

进行化学实验时,下列应急措施正确的是(

)

A.酒精灯内的酒精不足时,可以向燃着的酒精灯内添加酒精

B.万一药液溅到眼睛里,应立即揉揉眼睛缓解一下

C.若洒出的酒精在桌上燃烧起来,应立即用湿抹布扑盖

D.找不到灯帽时,可以用嘴吹灭酒精灯火焰

17.

20世纪90年代,国际上提出了“预防污染”的根本手段,它的目标是研究和寻找能充分利用的无毒害原材料,最大限度地节约能源,在化工生产各环节都能实现净化和无污染的反应途径。下列各项属于“绿色化学”的是(

)

A.处理废弃物

B.治理污染点甘落后

C.减少有毒物

D.杜绝污染源

18.

在做蜡烛及其燃烧实验的探究活动中,小明发现罩在火焰上方的烧杯内壁被熏黑了。他的下列做法不正确的是(

)

A.反复实验,并观察是否有相同的现象

B.认为与本次实验无关,不予理睬

C.查找蜡烛成分资料,探究黑色物质成分

D.向老师请教生成黑色物质的原因

19.

2016年“世界环境日”中国确定的主题为“改善环境质量,推动绿色发展”。下列做法与之相违背的是( )

A.农作物的秸杆就地焚烧

B.社会公共场所严禁吸烟

C.积极开展绿化国土行动

D.工业废水处理达标后排放

20.2016年5月,“感知环境,智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程进入整体试运行阶段,下列做法不利于环境质量提升的是( )

A.对污染水体作处理使之符合排放标准

B.应用新技术、新工艺减少污染物的产生

C.加大汽车尾气检测力度,减少空气污染

D.减少使用农家肥,大量使用化肥和农药

二、填空题(本大题共3小题,共26分)

21.

(6分)现有下列仪器:

(1)吸取和滴加少量液体时用

;洗涤试管应使用

(填仪器名称)。

(2)加热前用试管夹夹持试管的具体操作是

.

22.

(6分)阅读下列信息,回答有关问题。

1909年哈伯在实验室将氮气和氢气在600℃、2.02×104

kPa和铁作催化剂的条件下首次合成了氨。常温下,氨是一种无色有刺激性气味的气体,能经过一系列反应制得生产炸药的原料—硝酸。

工业合成氨的原料来自空气、煤和水,这是一种经济的固氮方法。采用这一成果生产的化肥给农业带来了丰收。1914年第一次世界大战爆发时,由于德国垄断了合成氨技术,能快速生产氨和硝酸,使粮食和炸药的供应有了保障,这也促成了德皇威廉二世开战的决心,给世界人民带来了灾难。

(1)请从以上信息中总结有关氨气的知识:

①氨气的物理性质

;

②氨气的用途

。

(2)依据合成氨技术给人类带来的好处与灾难,有同学提出如下看法:“化学新技术给人类进步带来了贡献,也带来了灾难。可见发明化学新技术对人类并没有实际意义”。你是否同意此看法,请谈谈你的观点

。

23.

(14分)许多化学概念是通过实验建立的。请根据下列图示实验回答问题:

(1)两个实验都用到的化学仪器是

。

(2)物质由液态变为气态,再由气态变为液态,没有新物质生成的是

实验;有新气体物质生成的是

的反应,有白色沉淀生成的是

的反应。

(3)两个实验都有气泡产生,其本质区别是

。

(4)通过这两个实验,给我们许多启示:做化学实验时,应该重点观察试剂的

、状态、气味等在实验前后的变化,并且思考变化的

。

三、实验与探究题(本大题共3小题,共34分)

24.

(6分)请你在家里完成下列实验,然后与同学交流你的实验过程和结果。

实验步骤如下:

(1)拿一个玻璃杯,在杯底固定一支小蜡烛,点燃蜡烛,燃烧一会儿后,在杯口盖一块

玻璃片,如图所示。

①你观察到有什么现象

。

②解释产生上述现象的原因:

。

(2)拿下玻璃片,向玻璃杯中加入一勺碱粉,重新点燃蜡烛后,沿杯壁向杯中慢慢倒入白醋(碱粉与白醋反应能放出二氧化碳气体),并盖上一块蘸有澄清石灰水的玻璃片,如下图。

请你描述观察到的实验现象:

。

25.

(12分)某实验小组利用如图所示装置测量空气中氧气体积分数并取得成功。

【查阅资料】白磷的着火点40℃;硫酸铜溶液能与白磷反应,从而化解白磷的毒性。

【提出问题】氧气体积约占空气总体积的多少

【实验准备】锥形瓶内空气体积为230

mL,注射器中硫酸铜溶液的体积为50

mL,该装置气密性良好。

【实验探究】装入药品,按图所示连接好仪器,夹紧弹簧夹。先将锥形瓶底部放入热水中,白磷很快被引燃,然后将锥形瓶从热水中取出。

【现象分析】

(1)将锥形瓶底部放入热水中,白磷被引燃;足量的白磷在锥形瓶中未能全部燃烧,说明瓶内剩余气体

(填“支持”或“不支持”)燃烧。

(2)在整个实验过程中,可观察到气球的变化是

。

(3)待白磷熄灭、锥形瓶冷却到室温后,打开弹簧夹,还可观察到的现象:①注射器中的水自动喷射出来,②当注射器中的水还剩约4

mL时停止下流。导致这些现象发生的原因是

;

。

【得出结论】氧气约占空气总体积的1/5。

【反思与评价】此装置与课本上的实验装置相比,有不少优点,请你写出一条:

。

26.

(16分)法拉第是一个非常有名的化学家,他非常喜欢做实验。有一次,在讲座开始前,先点燃一支蜡烛,然后用夹子夹住一根中间空心的细玻璃管,将细玻璃管的一端向下插入蜡烛火焰中心,再用点燃的火柴慢慢靠近细玻璃管的另一端,玻璃管口便会产生火焰……由于玻璃管口产生的火焰比下面蜡烛的火焰小,后人把这种现象称为“子母焰”。

请根据上述信息回答下列问题:

(1)在蜡烛点燃过程中,你观察到的现象是

。

(2)蜡烛完全燃烧后生成的产物是二氧化碳和水,

检验水的方法是

,

检验二氧化碳的方法是

。

(3)探究“子火焰”产生的原因。神奇的“子母焰”让同学们感到非常惊奇,为了弄清“子火焰”产生的原理,同学们进行了热烈的讨论,并提出了下列观点:

小张同学:我认为法拉第做的“子火焰”实验是一种魔术,没有科学依据。

汪华同学:我在网上查阅资料,得知蜡烛不完全燃烧会产生一氧化碳气体,一氧化碳燃烧产生蓝色火焰。我认为“子火焰”是由于氧气不足,蜡烛不完全燃烧产生的一氧化碳气体燃烧而形成的。

李平同学:我认为“子火焰”是由于蜡烛燃烧产生热量而形成的热空气燃烧产生的。

徐悦同学:我认为“子火焰”是由蜡烛火焰中的蜡烛蒸气燃烧而产生的。

你的观点是

。

请设计相关实验证明你的观点。

实验方案:

参考答案

1.

D

2.

B

3.

D

4.

B

5.

D

6.

B

7.

A

8.

D

9.

C

10.

A

11.

D

12.

C

13.

D

14.

C

15.

D

16.

C

17.

D

18.

B

19.

A

20.

D

21.

(1)胶头滴管(或滴管)

试管刷

(2)试管夹从试管底部(或下)往上套,夹在离管口约1/3处

22.

(1)①常温下,氨气是无色有刺激性气味的气体

②氨气能够用来制取化肥、炸药

(2)不同意,只要人类正确使用新技术,就能给人类的发展带来贡献,如炸药可用于开山修路(合理即可)

23.

(1)试管、铁架台

(2)水的沸腾

铜绿与盐酸

二氧化碳与澄清石灰水

(3)水的沸腾实验是物理变化,铜绿与盐酸反应是化学变化

(4)颜色原因

24.

(1)①开始时蜡烛正常燃烧,过了一会儿蜡烛熄灭

②因为在杯口盖了一块玻璃片,杯内支持燃烧的氧气少了、不支持燃烧的二氧化碳多了(2)白醋中冒气泡,蜡烛火焰很快熄灭,旅有澄清石灰水的玻璃片变浑浊

25.【现象分析】(1)不支持

(2)先膨胀后变瘪

(3)白磷燃烧消耗瓶中氧气使气压降低

锥形瓶中原来级气有46

mL

【反思与评价】误差小(或片环境几乎没有污染或现象有趣等)

26.

(1)产生明亮的火焰,有蜡烛油流下来,并很快凝固

(2)用干而冷的烧杯黄扣在蜡烛火焰上方,烧杯内壁产生小水珠

把烧杯迅速侧转过来,加入少量澄清的石灰水振荡后变浑浊

(3)汪华和徐悦同学的观点都正确,也有可能两种情况同时存在

点燃

同课章节目录

- 第1章 开启化学之门

- 第1节 化学给我们带来什么

- 第2节 化学研究些什么

- 第3节 怎样学习和研究化学

- 第2章 身边的化学物质

- 第1节 性质活泼的氧气

- 第2节 奇妙的二氧化碳

- 第3节 自然界中的水

- 基础实验1 氧气的制取与性质

- 基础实验2 二氧化碳的制取与性质

- 第3章 物质构成的奥秘

- 第1节 构成物质的基本微粒

- 第2节 组成物质的化学元素

- 第3节 物质的组成

- 第4章 认识化学变化

- 第1节 常见的化学反应——燃烧

- 第2节 化学反应中的质量关系

- 第3节 化学方程式的书写与运用

- 基础实验3 物质燃烧的条件

- 第5章 金属的冶炼与利用

- 第1节 金属的性质和利用

- 第2节 金属矿物 铁的冶炼

- 第3节 金属防护和废金属回收

- 基础实验4 常见金属的性质