人民版必修一:3.3新民主主义革命(第二课时) 学案

文档属性

| 名称 | 人民版必修一:3.3新民主主义革命(第二课时) 学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-09-01 17:05:23 | ||

图片预览

文档简介

3.3新民主主义革命(第二课时) 学案

[课标要求] 1.概述中国共产党领导的新民主主义革命的主要史实。2.认识新民主主义革命胜利的伟大意义。

一、“农村包围城市”道路的开辟

历史叙述

1.背景

(1)国民革命的失败使中国共产党认识到掌握武装力量的重要性。

(2)南昌起义打响了武装反抗国民党反动派的第一枪。

(3)八七会议确定了开展土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针,决定发动秋收起义。

2.开辟:1927年10月,毛泽东创建了井冈山革命根据地,点燃了“工农武装割据”的星星之火。

3.根据地斗争

(1)土地革命:在根据地开展打土豪、分田地、废除封建剥削制度的土地革命。

(2)政权建设:1931年,中华苏维埃共和国成立。

(3)反“围剿”斗争:从1930年到1933年,红军粉碎了敌人的前四次“围剿”。

4.长征

(1)原因:由于执行王明的“左”倾教条主义路线,造成第五次反“围剿”失败。

(2)经过:1934年10月,被迫长征;遵义会议上,中国共产党第一次独立自主地运用马克思主义原理解决了自己的路线、方针和政策问题,标志着中国共产党从幼稚走向成熟。

(3)结果:1935年10月中央红军与陕北红军胜利会师,1936年红军三大主力在甘肃会宁会师。

(4)意义:长征胜利结束,为中国革命锻炼和保存了大批骨干。

[重点精讲]

中国革命是怎样从城市转入农村的?

(1)南昌起义、秋收起义坚持走城市中心革命道路,没有认清中国国情,最终均遭受重大挫折。

(2)中共从失败中汲取教训,改向敌人力量薄弱的山区进军并开创了井冈山革命根据地,形成了农村包围城市的正确革命道路。

[重点精讲]

如何理解“工农武装割据”的性质?

工农武装割据,不是军阀割据,二者有着本质的不同。工农武装割据是工农民主政权,代表人民大众的利益。军阀割据是封建军事政权,代表地主阶级利益,是帝国主义侵略中国的代表。

[归纳总结]

中共从幼稚走向成熟的过程。

(1)中共“二大”在中国人民面前第一次提出了明确的反帝反封建的民主革命纲领。

(2)“八七会议”及时纠正了陈独秀右倾投降主义错误,为中国革命指明了新的出路,以毛泽东为代表的中国共产党人为中国革命开辟了一条正确的道路。

(3)在长征途中召开的遵义会议上,纠正了王明“左”倾错误,第一次独立自主地解决了党内的分歧和矛盾,是中共从幼稚走向成熟的标志。

深化探究

探究点1 “农村包围城市”道路的开辟

材料

八一南昌起义 八七会议会址 建立井冈山革命根据地

思考 结合教材及以上图片,分析国民革命失败后,中共是怎样探索中国革命道路的?

答案 (1)国民革命的惨痛教训告诉共产党,要取得革命的胜利就要有自己的革命武装。

(2)中共召开了八七会议,确定了武装反抗国民党反动派的总方针。

(3)走“工农武装割据”的道路,建立农村革命根据地,走农村包围城市的道路。工农红军在井冈山建立了第一块革命根据地。

探究点2 遵义会议

材料 巍峨的遵义城,屹立在乌江边。云消雾散霞光闪,捧出红日照山川。毛泽东,伟大的领袖,英明的舵手,拨正船头,升起风帆,引导我们胜利向前,向前。拨正船头,升起风帆,引导我们胜利向前,向前。——《遵义城头霞光闪》

思考 (1)材料中“云消雾散”指什么?毛泽东成为“舵手”指什么?“拨正船头,胜利向前”又指什么?

(2)为什么说遵义会议是“中国共产党从幼稚走向成熟的标志”?

答案 (1)纠正错误的军事路线。确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导。扭转了长征初期被动挨打的局面,革命形势开始转危为安。

(2)①遵义会议在没有共产国际干预的情况下结束了王明“左”倾错误在中央的统治,在事实上确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导。②这是中国共产党第一次独立自主地运用马克思主义原理来解决自己的路线、方针和政策的问题,并妥善处理了党内长期存在的矛盾和分歧,所以标志着中国共产党从幼稚走向了成熟。

二、中国新民主主义革命的伟大胜利

历史叙述

1.抗日战争的胜利:1937~1945 年,全国人民在抗日民族统一战线旗帜下,取得抗日战争的伟大胜利。

2.解放战争的胜利

(1)内战爆发:1946年夏,国民党军队进攻解放区。

(2)战略反攻:1947 年6 月,刘邓大军千里跃进大别山,揭开了战略反攻的序幕。

(3)战略决战:1948 年9 月至1949 年初,人民解放军连续发动辽沈、淮海、平津战役,基本上消灭了国民党军队主力。

(4)渡江战役:1949 年4 月,人民解放军横渡长江,解放南京,推翻了国民党政权的统治。

3.新民主主义革命的胜利

(1)标志:1949 年10 月1 日,中华人民共和国的成立。

(2)意义:①中国人民真正成为国家的主人。②结束了中国半殖民地半封建社会的历史,建立起一个统一的人民民主专政的新民主主义国家,从根本上改变了中国社会的发展方向。③极大地改变了世界政治力量的对比。

[重点精讲]

为什么说内战的爆发是必然的?

(1)国民党代表大地主大资产阶级的利益,其反共反人民的本性不会改变。中国共产党代表全国广大人民的利益,要完成反帝反封建的任务就必然要推翻国民党独裁统治。

(2)国共双方拥有强大的武装力量,国民党是“假和平、真内战”,中国共产党抱有和平的诚意,但对国民党也有所防备。

(3)二战后,美国扶蒋反共,助长了国民党的嚣张气焰。

[归纳总结]

中共领导的新民主主义革命取得胜利的基本经验有哪些?

(1)有中国共产党的正确领导。

(2)有马列主义、毛泽东思想的理论指导,走经过新民主主义向社会主义发展的道路。

(3)有一支人民的革命军队,坚持武装斗争。

(4)组成一个最广泛的革命统一战线,团结一切可以团结的力量,共同奋斗;并得到人民群众的积极支持。

[关键点拨]

新民主主义革命时期,影响国共关系的因素有:两党的性质(两党阶级性质的不同是国共关系由矛盾斗争到分裂的根本原因);社会主要矛盾的变化;国际政治势力的态度和国际环境的影响。

深化探究

探究点 新民主主义革命的胜利

材料一 这是一个历史的转折点。这是蒋介石的二十年反革命统治由发展到消灭的转折点。这是一百多年以来帝国主义在中国的统治由发展到消灭的转折点。这是一个伟大的事变……这个事变一经发生,它就必然地走向全国的胜利。——毛泽东《目前形势和我们的任务》

材料二 钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

——《七律·人民解放军占领南京》

思考 (1)材料一中的“转折点”是指什么?你是如何理解“这是一个伟大的事变”的?

(2)材料二反映的历史事件是什么?诗句中所涉及的城市在近代曾定都于此的政权有哪些?材料二所反映的重大历史事件对中国历史发展产生了什么重大影响?

答案 (1)转折点:指1947年开始的全国性的战略反攻。理解:以蒋介石为代表的反革命势力从此由进攻转入防御,人民革命力量由战略防御转入战略进攻,并将迅速地夺取全国胜利。

(2)事件:渡江战役,占领南京。政权:太平天国、中华民国南京临时政府、南京国民政府。影响:渡江战役的胜利,标志着南京国民政府在大陆的统治结束,为新中国的成立奠定了坚实的基础。

课堂小结 国共关系的演变:

(1)合作→对抗→合作

(2)再合作→再对抗

1.“中国的革命,当前第一件事便是把中国从俄国的羁轭下解放出来,不是先占城市后取乡村,而是走相反的道路。”这条“相反的道路”的起点是( )

A.领导工人运动

B.发动南昌起义

C.创建井冈山革命根据地

D.召开八七会议

答案 C

解析 “走相反的路”指的是先占农村,开创农村革命根据地,最后夺取城市的道路。

2.“夜半三更(哟)盼天明,寒冬腊月(哟)盼春风,若要盼得(哟)红军来,岭上开遍(哟)映山红。”一曲轻柔的《映山红》,唱出了劳苦大众在艰苦斗争岁月里的期盼。它描述的历史发生在( )

A.第一次国共合作时期

B.国共十年对峙时期

C.抗日战争时期

D.人民解放战争时期

答案 B

解析 注意题干信息“红军”,中国工农红军是国共十年对峙期间人民军队的名称,故选B。

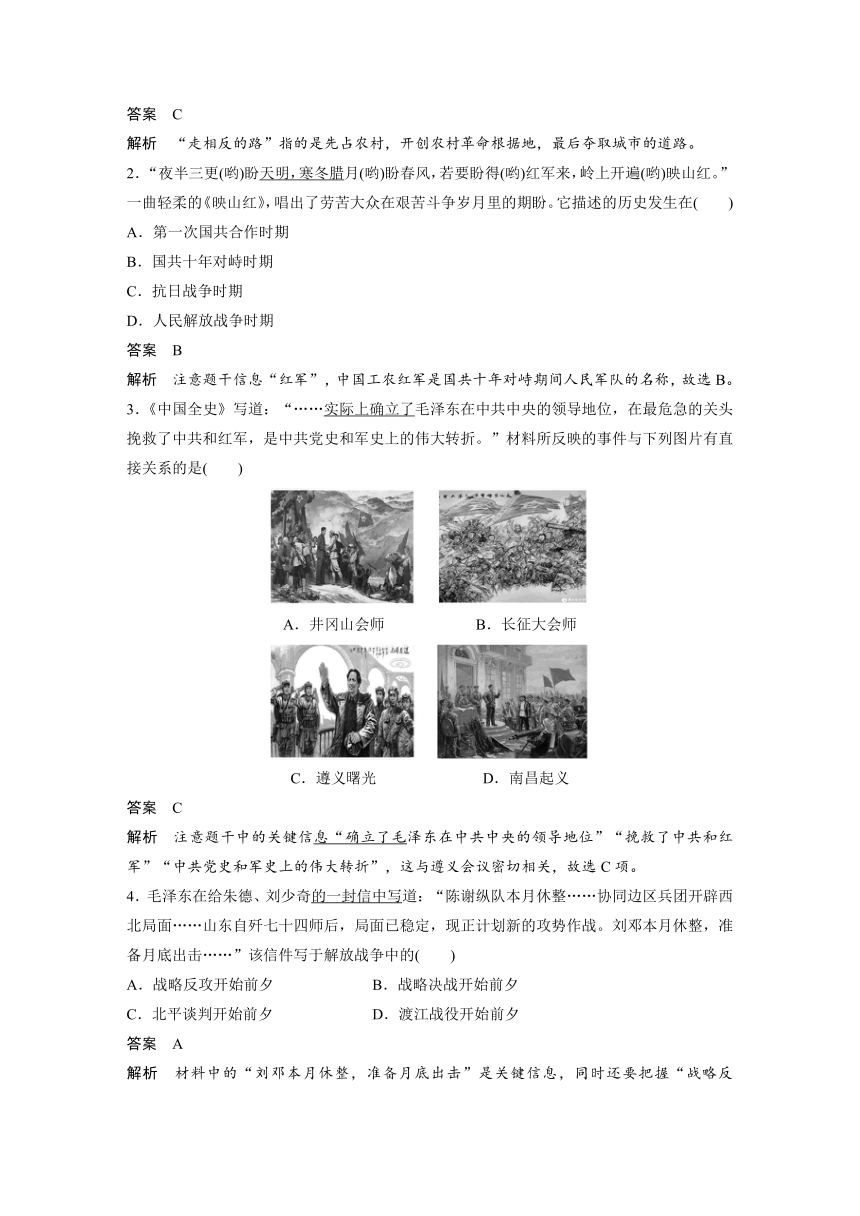

3.《中国全史》写道:“……实际上确立了毛泽东在中共中央的领导地位,在最危急的关头挽救了中共和红军,是中共党史和军史上的伟大转折。”材料所反映的事件与下列图片有直接关系的是( )

A.井冈山会师 B.长征大会师

C.遵义曙光 D.南昌起义

答案 C

解析 注意题干中的关键信息“确立了毛泽东在中共中央的领导地位”“挽救了中共和红军”“中共党史和军史上的伟大转折”,这与遵义会议密切相关,故选C项。

4.毛泽东在给朱德、刘少奇的一封信中写道:“陈谢纵队本月休整……协同边区兵团开辟西北局面……山东自歼七十四师后,局面已稳定,现正计划新的攻势作战。刘邓本月休整,准备月底出击……”该信件写于解放战争中的( )

A.战略反攻开始前夕 B.战略决战开始前夕

C.北平谈判开始前夕 D.渡江战役开始前夕

答案 A

解析 材料中的“刘邓本月休整,准备月底出击”是关键信息,同时还要把握“战略反攻”“战略决战”等概念。

5.下图漫画《春天到,河冰解》是华君武先生于1949年所作。图中河冰解冻,河上漂浮着七零八落的几块冰块。冰块上的是当时几个残存的国民党军政要人:蒋介石、李宗仁等。漫画反映的历史时期是( )

A.国民大革命时期 B.抗日战争时期

C.解放战争时期 D.土地革命战争时期

答案 C

解析 注意题干中的时间“1949年”及关键信息“残存的国民党军政要人”,由此判断是解放战争时期,故选C项。可从时间上排除其他选项。

6.《解放日报》提到:“在举行了这种诉苦大会的地方,成千上万的俘虏兵打开了眼睛,他们立即就觉悟到一系列的问题,立即就自动要求加入我军,与蒋介石和帝国主义者拼命。”对此理解正确的是( )

A.诉苦会能够俘虏大量士兵

B.诉苦会是反对蒋介石和帝国主义的唯一途径

C.诉苦会奠定了抗日战争胜利的基础

D.诉苦会在解放战争时期发挥重要作用

答案 D

解析 由题干中的“《解放日报》”“与蒋介石拼命”等信息可知是解放战争,故选D项。诉苦会能使俘虏觉悟,A项说法错误;B项错在“唯一”;C项错在“抗日战争”。

学习思考(教材第54页)

提示 五四运动后期,工人开始罢工,对北京政府施加了压力,成为主力军。

学习思考(教材第55页)

提示 辛亥革命期间,孙中山以美国为师,因为他提出要建立三权分立的资产阶级共和国。十月革命和五四运动以后,孙中山提出“以俄为师”,这是孙中山受到十月革命和五四运动启发的结果。经过五四运动,孙中山看到人民群众的伟大力量。十月革命的胜利使孙中山受到很大的鼓舞。

学习思考(教材第56页)

提示 这是由中国半殖民地半封建的社会性质决定的。在半殖民地半封建的中国,缺乏民主制度,无议会可以利用,工人没有罢工的合法权利,而中国的敌人又十分残暴,因此只能是武装夺取政权。在半殖民地半封建的中国,民族资本主义经济落后,工人阶级力量相对弱小,而城市中的反革命势力异常强大;农村中的农民占人口的绝大多数,而且农民由于深受重重压迫,又有很强的革命愿望,因此只能先占农村后占城市。

学习思考(教材第57页)

提示 中国共产党开展土地革命,把土地分给农民,农民为巩固土地革命的成果,激发出政治积极性,参与共产党领导的政权。二者的关系是经济基础决定上层建筑。

学习思考(教材第59页)

提示 中国共产党的正确领导,毛泽东思想的理论指导,走经由新民主主义向社会主义发展的道路,开展武装斗争,组织统一战线。

自我测评(教材第60页)

1.五四运动促进了马克思主义在中国社会的广泛传播,为中国共产党的成立奠定了思想基础。

2.毛泽东认为应该分清敌友,建立统一战线以团结朋友反对敌人。正面例子:建立革命统一战线以反对北洋军阀;开展土地革命、土地改革以发动农民反对国民党的反动统治;建立抗日民族统一战线以反对日本侵略者,并最终取得了新民主主义革命的伟大胜利。反面例子:在国民革命中把蒋介石作为可以信赖的朋友,导致国民革命失败。

材料阅读与思考(教材第60页)

提示 “中国革命的列宁主义趋向”指中国革命照搬苏俄模式,如以工人运动为中心任务,以攻打中心城市为目标,企图通过城市革命夺取全国革命的胜利。“这种趋向的中国化”是指中国革命越来越符合中国国情。

中国革命出现“列宁主义趋向”的主要原因是中国共产党处于幼年时期,还不成熟。其次是因为在中国共产党早期,共产国际对中国共产党的影响很大。共产国际不了解中国国情,于是照搬苏俄模式。

“这种趋向的中国化”实现的过程就是中国共产党将马列主义和中国革命实际相结合的过程,或者说就是中国共产党成熟的过程。主要表现在中国共产党探索出“农村包围城市、武装夺取政权”的革命道路,在农村进行土地革命,遵义会议在没有共产国际代表干预下独立自主地解决中国革命的路线、方针和政策的问题等。

[基础达标]

1.1927 年在汉口召开的八七会议曾给处于思想紊乱、组织涣散中的中国共产党指明了新的出路。这里“新的出路”主要是指( )

A.农村包围城市,武装夺取政权

B.武装反抗国民党反动统治和开展土地革命

C.实现国内革命战争向民族解放战争的转变

D.打倒蒋介石,解放全中国

答案 B

解析 根据会议内容分析,“新的出路”是指武装反抗国民党反动统治和开展土地革命。

2.政府印章是政治权力的一种象征,有着鲜明的时代特征,浓缩了丰富的历史。右图印章见证了一段难忘的岁月,这主要是指( )

A.“国民革命,打倒列强除军阀”

B.“土地革命,武装反抗国民党反动派”

C.“国共合作,筑就民族抗战坚固长城”

D.“和平民主,打倒美蒋反动派”

答案 B

解析 从印章内容可以看出是成立于1931年的中华苏维埃共和国,与此相联系的是土地革命的内容。

3.有一首山歌里唱道:“朱毛红军到(福建)古田,工农当家掌政权;瓦片也有翻身日,半夜做梦笑连连。朱毛红军到古田,一人分到十担田;从此肯累就有食,地主发愁断火烟。”这首山歌反映的历史时期应该是( )

A.国民革命时期 B.土地革命时期

C.抗日战争时期 D.解放战争时期

答案 B

解析 根据题干中的关键词“朱毛红军”“一人分到十担田”等可知山歌反映的历史时期是土地革命时期。

4.“因为强大的帝国主义及其在中国的反动同盟军,总是长期地占据着中国的中心城市……那就必须把落后的农村改造成先进的巩固的根据地。”为此,毛泽东提出了( )

A.工农武装割据理论 B.统一战线理论

C.新民主主义革命理论 D.无产阶级专政理论

答案 A

解析 由“帝国主义及其在中国的反动同盟军,总是长期地占据着中国的中心城市……那就必须把落后的农村改造成先进的巩固的根据地”,可得出毛泽东提出了工农武装割据理论。故答案为A。

5.民主革命时期,位于赣南山区的兴国县全县23 万人口中,有8 万多人参加了革命军队,其中5 万多人为革命牺牲。兴国人民参军的高峰时期集中在( )

A.1924~1927 年 B.1928~1934 年

C.1937~1945 年 D.1945~1949 年

答案 B

解析 关键信息是:“赣南山区”即江西井冈山地区,“广大百姓踊跃参军”所以联系民主革命的历程,应该是在国共十年对峙时期,红军长征以前。故选B项。

6.某学生在网上搜到一段歌词:“锣鼓响,秧歌起,黄河唱,长城喜。腊子口上降神兵,百丈悬崖当云梯。大盘山上红旗展,势如破竹扫敌骑。陕甘军民传喜讯,征师胜利到吴起。南北兄弟手携手,扩大前进根据地。”此歌词反映了( )

A.国共第一次合作,进行北伐战争

B.红军克服重重困难,取得长征的胜利

C.八路军挺进敌后,开展游击战争

D.解放军粉碎国民党对西北地区的进攻

答案 B

解析 由材料有效信息“黄河唱,长城喜;腊子口;大盘山;陕甘军民传喜讯,征师胜利到吴起”等信息可判断是长征取得胜利。

7.下图体现出的重大历史意义,不符合史实的是( )

A.直接威胁了国民政府统治的中心

B.揭开了人民解放战争战略反攻的序幕

C.基本上消灭了国民党军队主力

D.是蒋介石反动统治由发展到消亡的转折点

答案 C

解析 图片反映的事件是1947年夏刘邓大军挺进大别山。这一事件,直接威胁了国民政府统治的中心南京和武汉,故A项正确;该事件揭开了人民解放军战略反攻的序幕,故B项正确;战略反攻是蒋介石反动统治由发展到消亡的转折点,故D项正确。三大战役基本上消灭了国民党军队主力,故C项不正确,符合题意。

8.在某次战役中,中共中央军委给前线指挥部的电报提出:“现在不是让敌人退至淮河以南或长江以南的问题,而是第一步歼敌于淮河以北,第二步歼敌于长江以北的问题”。“此战胜利,不但长江以北局面大定,全国局面亦可基本上解决”。据此判断,这一战役是( )

A.辽沈战役 B.平津战役

C.淮海战役 D.渡江战役

答案 C

解析 由材料可以判断出此战役发生的范围在淮河流域和长江以北,符合的应该是淮海战役。辽沈战役发生在东北地区,平津战役发生在华北地区,渡江战役是要渡过长江去,解放全中国。

9.“素帆百万飞如箭,乘风顷刻敌前现。碧水静无波,疏星夜转多。弹飞如急雨,难阻雄师路。天险说长江,功成夜未央。”这首词描写的应该是( )

A.平津战役 B.辽沈战役

C.渡江战役 D.淮海战役

答案 C

解析 结合材料中“素帆百万”“说长江”等信息可知为渡江战役。

10.下列图片反映了中国近代史上两次历史性的巨变,对这两次巨变共同点的认识正确的是( )

南京临时政府成立 开国大典

A.成为中国民主政治发展的新起点

B.改写了半殖民地半封建的历史

C.推翻了两千多年的封建统治

D.结束了封建君主专制政体

答案 A

解析 B、C两项任务辛亥革命都没有完成,D项是辛亥革命的历史功绩,只有A项是二者的共同点。

[能力提升]

11.“以为不要城市工人而用农村包围城市可以取得胜利,这无论在理论上与事实上都是不通的。假使没有城市做领导,则任何乡村都是不能‘联合起来’的。并且,没有城市工人激烈斗争,则一切‘包围城市’的计划完全是空谈。”(中共中央机关刊物《红旗》,1930年5月24日)这说明当时( )

A.对中国革命道路认识有分歧

B.农村包围城市道路宣告失败

C.中国尚未找到适合国情的革命道路

D.俄国革命道路符合中国实际

答案 A

解析 从材料反映的信息看,当时党内对中国革命走什么样的道路存在认识上的分歧。

12.毛泽东说:“……长征是以我们胜利、敌人失败的结果而告结束……”其判断的依据不包括( )

A.沿途宣传了革命思想

B.锤炼了中共和红军的革命精神

C.实现了红军几大主力的伟大转移

D.途中彻底解决了党内的“左”倾错误问题

答案 D

解析 A、B、C三项均符合题意;D项说法不正确,长征途中召开的遵义会议结束了王明“左”倾教条主义在中央的统治,但党内的“左”倾错误问题并没有得到彻底解决。

13.中国共产党党员数额和组成的变化是民主革命特定阶段发展态势的表现。如下表所示,导致表中党员数量变化的主要原因有( )

①国民党右派叛变革命后的屠杀政策 ②中国共产党对民主革命道路的反思 ③南昌起义对农村革命运动的推动 ④解放区土地改革运动的大规模开展

A.②③ B.①②

C.①③④ D.②③④

答案 B

解析 从图表看出,共产党党员数量中工人减少,农民党员人数增加。并注意时间“1927 年4 月”“1928 年6 月”。而解放区土地改革运动是在1947 年,由时间可以排除含④的选项C、D,南昌起义失败,对农村革命运动没有推动作用,排除含③的选项A。

14.胡绳在《中国共产党的七十年》中说:“从大革命失败到抗日战争前夕这十年,是中国共产党在极端困难的条件下坚持斗争并达到政治上成熟的时间。”这一时期中国共产党政治上“成熟”的表现是( )

①提出了领导工人运动,坚持城市斗争 ②探索出一条以农村包围城市的革命道路 ③第一次独立自主地运用马克思主义原理解决路线、方针、政策问题 ④根据矛盾的变化正确处理国共两党关系

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①②③④

答案 C

解析 1927~1937年这十年间,中国共产党在政治上已经告别之前的“领导工人运动,坚持城市斗争”,他们认识到中国革命的力量来自于广大的农民,农村更适合于隐藏和积蓄实力。所以排除①,选择C项。

15.新华社迎接十七大特稿《在历史关节点上——中国共产党八十六年回眸》一文中用以下一些关键词概括了中国新民主主义革命的重要关节点,按先后顺序排列正确的是( )

A.日出东方 力挽狂澜 星火燎原 进京赶考

B.力挽狂澜 进京赶考 日出东方 星火燎原

C.日出东方 星火燎原 力挽狂澜 进京赶考

D.力挽狂澜 日出东方 进京赶考 星火燎原

答案 C

解析 把握新民主主义革命时期的各阶段特征,就容易得出答案:日出东方—建党;星火燎原—工农武装割据;力挽狂澜—遵义会议;进京赶考—解放战争即将胜利。

16.人民英雄纪念碑落成于1958年。当年,由中国科学院近代史研究所所长范文澜领导,研究浮雕图片所需的史料题材。经过精心选择,确定了八幅汉白玉大型浮雕,来表现百年来中华儿女走向独立、走向解放的革命历程。请根据下列四幅浮雕图片回答问题。

图一 1839年 图二 1919年

图三 1937~1945年 图四 1949年

(1)请分别指出上述图片所反映的重大历史事件的名称。

(2)图一、二的共同点是什么?有何重要历史意义?

(3)根据图三、四提供的信息,说明中国革命斗争的对象发生了什么变化?产生这种变化的原因是什么?图四所反映的史实对中国历史的发展产生了什么重大影响?

答案 (1)图一:虎门销烟(或林则徐领导的禁烟运动);图二:五四运动;图三:抗日游击战(或抗日战争);图四:渡江战役。

(2)共同点:都反映了中华民族强烈的爱国主义精神。意义:虎门销烟是中国人民禁烟运动的伟大胜利,显示了中华民族反抗外国侵略的坚定决心;五四运动是中国近代史上一次彻底反帝反封建的革命运动,是新民主主义革命的开端。

(3)变化:由抗日战争时期反对日本帝国主义到解放战争时期反对国民党反动统治。

原因:抗战胜利后,蒋介石坚持独裁统治,妄图消灭共产党及其领导的解放区和人民军队;民族矛盾、阶级矛盾汇集为中国人民反对蒋介石国民党反动统治的斗争;中国人民同国民党反动派的矛盾上升为中国社会的主要矛盾。影响:渡江战役的胜利,标志着南京国民政府的覆灭,为中华人民共和国的成立奠定了坚实基础。

[课标要求] 1.概述中国共产党领导的新民主主义革命的主要史实。2.认识新民主主义革命胜利的伟大意义。

一、“农村包围城市”道路的开辟

历史叙述

1.背景

(1)国民革命的失败使中国共产党认识到掌握武装力量的重要性。

(2)南昌起义打响了武装反抗国民党反动派的第一枪。

(3)八七会议确定了开展土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针,决定发动秋收起义。

2.开辟:1927年10月,毛泽东创建了井冈山革命根据地,点燃了“工农武装割据”的星星之火。

3.根据地斗争

(1)土地革命:在根据地开展打土豪、分田地、废除封建剥削制度的土地革命。

(2)政权建设:1931年,中华苏维埃共和国成立。

(3)反“围剿”斗争:从1930年到1933年,红军粉碎了敌人的前四次“围剿”。

4.长征

(1)原因:由于执行王明的“左”倾教条主义路线,造成第五次反“围剿”失败。

(2)经过:1934年10月,被迫长征;遵义会议上,中国共产党第一次独立自主地运用马克思主义原理解决了自己的路线、方针和政策问题,标志着中国共产党从幼稚走向成熟。

(3)结果:1935年10月中央红军与陕北红军胜利会师,1936年红军三大主力在甘肃会宁会师。

(4)意义:长征胜利结束,为中国革命锻炼和保存了大批骨干。

[重点精讲]

中国革命是怎样从城市转入农村的?

(1)南昌起义、秋收起义坚持走城市中心革命道路,没有认清中国国情,最终均遭受重大挫折。

(2)中共从失败中汲取教训,改向敌人力量薄弱的山区进军并开创了井冈山革命根据地,形成了农村包围城市的正确革命道路。

[重点精讲]

如何理解“工农武装割据”的性质?

工农武装割据,不是军阀割据,二者有着本质的不同。工农武装割据是工农民主政权,代表人民大众的利益。军阀割据是封建军事政权,代表地主阶级利益,是帝国主义侵略中国的代表。

[归纳总结]

中共从幼稚走向成熟的过程。

(1)中共“二大”在中国人民面前第一次提出了明确的反帝反封建的民主革命纲领。

(2)“八七会议”及时纠正了陈独秀右倾投降主义错误,为中国革命指明了新的出路,以毛泽东为代表的中国共产党人为中国革命开辟了一条正确的道路。

(3)在长征途中召开的遵义会议上,纠正了王明“左”倾错误,第一次独立自主地解决了党内的分歧和矛盾,是中共从幼稚走向成熟的标志。

深化探究

探究点1 “农村包围城市”道路的开辟

材料

八一南昌起义 八七会议会址 建立井冈山革命根据地

思考 结合教材及以上图片,分析国民革命失败后,中共是怎样探索中国革命道路的?

答案 (1)国民革命的惨痛教训告诉共产党,要取得革命的胜利就要有自己的革命武装。

(2)中共召开了八七会议,确定了武装反抗国民党反动派的总方针。

(3)走“工农武装割据”的道路,建立农村革命根据地,走农村包围城市的道路。工农红军在井冈山建立了第一块革命根据地。

探究点2 遵义会议

材料 巍峨的遵义城,屹立在乌江边。云消雾散霞光闪,捧出红日照山川。毛泽东,伟大的领袖,英明的舵手,拨正船头,升起风帆,引导我们胜利向前,向前。拨正船头,升起风帆,引导我们胜利向前,向前。——《遵义城头霞光闪》

思考 (1)材料中“云消雾散”指什么?毛泽东成为“舵手”指什么?“拨正船头,胜利向前”又指什么?

(2)为什么说遵义会议是“中国共产党从幼稚走向成熟的标志”?

答案 (1)纠正错误的军事路线。确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导。扭转了长征初期被动挨打的局面,革命形势开始转危为安。

(2)①遵义会议在没有共产国际干预的情况下结束了王明“左”倾错误在中央的统治,在事实上确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导。②这是中国共产党第一次独立自主地运用马克思主义原理来解决自己的路线、方针和政策的问题,并妥善处理了党内长期存在的矛盾和分歧,所以标志着中国共产党从幼稚走向了成熟。

二、中国新民主主义革命的伟大胜利

历史叙述

1.抗日战争的胜利:1937~1945 年,全国人民在抗日民族统一战线旗帜下,取得抗日战争的伟大胜利。

2.解放战争的胜利

(1)内战爆发:1946年夏,国民党军队进攻解放区。

(2)战略反攻:1947 年6 月,刘邓大军千里跃进大别山,揭开了战略反攻的序幕。

(3)战略决战:1948 年9 月至1949 年初,人民解放军连续发动辽沈、淮海、平津战役,基本上消灭了国民党军队主力。

(4)渡江战役:1949 年4 月,人民解放军横渡长江,解放南京,推翻了国民党政权的统治。

3.新民主主义革命的胜利

(1)标志:1949 年10 月1 日,中华人民共和国的成立。

(2)意义:①中国人民真正成为国家的主人。②结束了中国半殖民地半封建社会的历史,建立起一个统一的人民民主专政的新民主主义国家,从根本上改变了中国社会的发展方向。③极大地改变了世界政治力量的对比。

[重点精讲]

为什么说内战的爆发是必然的?

(1)国民党代表大地主大资产阶级的利益,其反共反人民的本性不会改变。中国共产党代表全国广大人民的利益,要完成反帝反封建的任务就必然要推翻国民党独裁统治。

(2)国共双方拥有强大的武装力量,国民党是“假和平、真内战”,中国共产党抱有和平的诚意,但对国民党也有所防备。

(3)二战后,美国扶蒋反共,助长了国民党的嚣张气焰。

[归纳总结]

中共领导的新民主主义革命取得胜利的基本经验有哪些?

(1)有中国共产党的正确领导。

(2)有马列主义、毛泽东思想的理论指导,走经过新民主主义向社会主义发展的道路。

(3)有一支人民的革命军队,坚持武装斗争。

(4)组成一个最广泛的革命统一战线,团结一切可以团结的力量,共同奋斗;并得到人民群众的积极支持。

[关键点拨]

新民主主义革命时期,影响国共关系的因素有:两党的性质(两党阶级性质的不同是国共关系由矛盾斗争到分裂的根本原因);社会主要矛盾的变化;国际政治势力的态度和国际环境的影响。

深化探究

探究点 新民主主义革命的胜利

材料一 这是一个历史的转折点。这是蒋介石的二十年反革命统治由发展到消灭的转折点。这是一百多年以来帝国主义在中国的统治由发展到消灭的转折点。这是一个伟大的事变……这个事变一经发生,它就必然地走向全国的胜利。——毛泽东《目前形势和我们的任务》

材料二 钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

——《七律·人民解放军占领南京》

思考 (1)材料一中的“转折点”是指什么?你是如何理解“这是一个伟大的事变”的?

(2)材料二反映的历史事件是什么?诗句中所涉及的城市在近代曾定都于此的政权有哪些?材料二所反映的重大历史事件对中国历史发展产生了什么重大影响?

答案 (1)转折点:指1947年开始的全国性的战略反攻。理解:以蒋介石为代表的反革命势力从此由进攻转入防御,人民革命力量由战略防御转入战略进攻,并将迅速地夺取全国胜利。

(2)事件:渡江战役,占领南京。政权:太平天国、中华民国南京临时政府、南京国民政府。影响:渡江战役的胜利,标志着南京国民政府在大陆的统治结束,为新中国的成立奠定了坚实的基础。

课堂小结 国共关系的演变:

(1)合作→对抗→合作

(2)再合作→再对抗

1.“中国的革命,当前第一件事便是把中国从俄国的羁轭下解放出来,不是先占城市后取乡村,而是走相反的道路。”这条“相反的道路”的起点是( )

A.领导工人运动

B.发动南昌起义

C.创建井冈山革命根据地

D.召开八七会议

答案 C

解析 “走相反的路”指的是先占农村,开创农村革命根据地,最后夺取城市的道路。

2.“夜半三更(哟)盼天明,寒冬腊月(哟)盼春风,若要盼得(哟)红军来,岭上开遍(哟)映山红。”一曲轻柔的《映山红》,唱出了劳苦大众在艰苦斗争岁月里的期盼。它描述的历史发生在( )

A.第一次国共合作时期

B.国共十年对峙时期

C.抗日战争时期

D.人民解放战争时期

答案 B

解析 注意题干信息“红军”,中国工农红军是国共十年对峙期间人民军队的名称,故选B。

3.《中国全史》写道:“……实际上确立了毛泽东在中共中央的领导地位,在最危急的关头挽救了中共和红军,是中共党史和军史上的伟大转折。”材料所反映的事件与下列图片有直接关系的是( )

A.井冈山会师 B.长征大会师

C.遵义曙光 D.南昌起义

答案 C

解析 注意题干中的关键信息“确立了毛泽东在中共中央的领导地位”“挽救了中共和红军”“中共党史和军史上的伟大转折”,这与遵义会议密切相关,故选C项。

4.毛泽东在给朱德、刘少奇的一封信中写道:“陈谢纵队本月休整……协同边区兵团开辟西北局面……山东自歼七十四师后,局面已稳定,现正计划新的攻势作战。刘邓本月休整,准备月底出击……”该信件写于解放战争中的( )

A.战略反攻开始前夕 B.战略决战开始前夕

C.北平谈判开始前夕 D.渡江战役开始前夕

答案 A

解析 材料中的“刘邓本月休整,准备月底出击”是关键信息,同时还要把握“战略反攻”“战略决战”等概念。

5.下图漫画《春天到,河冰解》是华君武先生于1949年所作。图中河冰解冻,河上漂浮着七零八落的几块冰块。冰块上的是当时几个残存的国民党军政要人:蒋介石、李宗仁等。漫画反映的历史时期是( )

A.国民大革命时期 B.抗日战争时期

C.解放战争时期 D.土地革命战争时期

答案 C

解析 注意题干中的时间“1949年”及关键信息“残存的国民党军政要人”,由此判断是解放战争时期,故选C项。可从时间上排除其他选项。

6.《解放日报》提到:“在举行了这种诉苦大会的地方,成千上万的俘虏兵打开了眼睛,他们立即就觉悟到一系列的问题,立即就自动要求加入我军,与蒋介石和帝国主义者拼命。”对此理解正确的是( )

A.诉苦会能够俘虏大量士兵

B.诉苦会是反对蒋介石和帝国主义的唯一途径

C.诉苦会奠定了抗日战争胜利的基础

D.诉苦会在解放战争时期发挥重要作用

答案 D

解析 由题干中的“《解放日报》”“与蒋介石拼命”等信息可知是解放战争,故选D项。诉苦会能使俘虏觉悟,A项说法错误;B项错在“唯一”;C项错在“抗日战争”。

学习思考(教材第54页)

提示 五四运动后期,工人开始罢工,对北京政府施加了压力,成为主力军。

学习思考(教材第55页)

提示 辛亥革命期间,孙中山以美国为师,因为他提出要建立三权分立的资产阶级共和国。十月革命和五四运动以后,孙中山提出“以俄为师”,这是孙中山受到十月革命和五四运动启发的结果。经过五四运动,孙中山看到人民群众的伟大力量。十月革命的胜利使孙中山受到很大的鼓舞。

学习思考(教材第56页)

提示 这是由中国半殖民地半封建的社会性质决定的。在半殖民地半封建的中国,缺乏民主制度,无议会可以利用,工人没有罢工的合法权利,而中国的敌人又十分残暴,因此只能是武装夺取政权。在半殖民地半封建的中国,民族资本主义经济落后,工人阶级力量相对弱小,而城市中的反革命势力异常强大;农村中的农民占人口的绝大多数,而且农民由于深受重重压迫,又有很强的革命愿望,因此只能先占农村后占城市。

学习思考(教材第57页)

提示 中国共产党开展土地革命,把土地分给农民,农民为巩固土地革命的成果,激发出政治积极性,参与共产党领导的政权。二者的关系是经济基础决定上层建筑。

学习思考(教材第59页)

提示 中国共产党的正确领导,毛泽东思想的理论指导,走经由新民主主义向社会主义发展的道路,开展武装斗争,组织统一战线。

自我测评(教材第60页)

1.五四运动促进了马克思主义在中国社会的广泛传播,为中国共产党的成立奠定了思想基础。

2.毛泽东认为应该分清敌友,建立统一战线以团结朋友反对敌人。正面例子:建立革命统一战线以反对北洋军阀;开展土地革命、土地改革以发动农民反对国民党的反动统治;建立抗日民族统一战线以反对日本侵略者,并最终取得了新民主主义革命的伟大胜利。反面例子:在国民革命中把蒋介石作为可以信赖的朋友,导致国民革命失败。

材料阅读与思考(教材第60页)

提示 “中国革命的列宁主义趋向”指中国革命照搬苏俄模式,如以工人运动为中心任务,以攻打中心城市为目标,企图通过城市革命夺取全国革命的胜利。“这种趋向的中国化”是指中国革命越来越符合中国国情。

中国革命出现“列宁主义趋向”的主要原因是中国共产党处于幼年时期,还不成熟。其次是因为在中国共产党早期,共产国际对中国共产党的影响很大。共产国际不了解中国国情,于是照搬苏俄模式。

“这种趋向的中国化”实现的过程就是中国共产党将马列主义和中国革命实际相结合的过程,或者说就是中国共产党成熟的过程。主要表现在中国共产党探索出“农村包围城市、武装夺取政权”的革命道路,在农村进行土地革命,遵义会议在没有共产国际代表干预下独立自主地解决中国革命的路线、方针和政策的问题等。

[基础达标]

1.1927 年在汉口召开的八七会议曾给处于思想紊乱、组织涣散中的中国共产党指明了新的出路。这里“新的出路”主要是指( )

A.农村包围城市,武装夺取政权

B.武装反抗国民党反动统治和开展土地革命

C.实现国内革命战争向民族解放战争的转变

D.打倒蒋介石,解放全中国

答案 B

解析 根据会议内容分析,“新的出路”是指武装反抗国民党反动统治和开展土地革命。

2.政府印章是政治权力的一种象征,有着鲜明的时代特征,浓缩了丰富的历史。右图印章见证了一段难忘的岁月,这主要是指( )

A.“国民革命,打倒列强除军阀”

B.“土地革命,武装反抗国民党反动派”

C.“国共合作,筑就民族抗战坚固长城”

D.“和平民主,打倒美蒋反动派”

答案 B

解析 从印章内容可以看出是成立于1931年的中华苏维埃共和国,与此相联系的是土地革命的内容。

3.有一首山歌里唱道:“朱毛红军到(福建)古田,工农当家掌政权;瓦片也有翻身日,半夜做梦笑连连。朱毛红军到古田,一人分到十担田;从此肯累就有食,地主发愁断火烟。”这首山歌反映的历史时期应该是( )

A.国民革命时期 B.土地革命时期

C.抗日战争时期 D.解放战争时期

答案 B

解析 根据题干中的关键词“朱毛红军”“一人分到十担田”等可知山歌反映的历史时期是土地革命时期。

4.“因为强大的帝国主义及其在中国的反动同盟军,总是长期地占据着中国的中心城市……那就必须把落后的农村改造成先进的巩固的根据地。”为此,毛泽东提出了( )

A.工农武装割据理论 B.统一战线理论

C.新民主主义革命理论 D.无产阶级专政理论

答案 A

解析 由“帝国主义及其在中国的反动同盟军,总是长期地占据着中国的中心城市……那就必须把落后的农村改造成先进的巩固的根据地”,可得出毛泽东提出了工农武装割据理论。故答案为A。

5.民主革命时期,位于赣南山区的兴国县全县23 万人口中,有8 万多人参加了革命军队,其中5 万多人为革命牺牲。兴国人民参军的高峰时期集中在( )

A.1924~1927 年 B.1928~1934 年

C.1937~1945 年 D.1945~1949 年

答案 B

解析 关键信息是:“赣南山区”即江西井冈山地区,“广大百姓踊跃参军”所以联系民主革命的历程,应该是在国共十年对峙时期,红军长征以前。故选B项。

6.某学生在网上搜到一段歌词:“锣鼓响,秧歌起,黄河唱,长城喜。腊子口上降神兵,百丈悬崖当云梯。大盘山上红旗展,势如破竹扫敌骑。陕甘军民传喜讯,征师胜利到吴起。南北兄弟手携手,扩大前进根据地。”此歌词反映了( )

A.国共第一次合作,进行北伐战争

B.红军克服重重困难,取得长征的胜利

C.八路军挺进敌后,开展游击战争

D.解放军粉碎国民党对西北地区的进攻

答案 B

解析 由材料有效信息“黄河唱,长城喜;腊子口;大盘山;陕甘军民传喜讯,征师胜利到吴起”等信息可判断是长征取得胜利。

7.下图体现出的重大历史意义,不符合史实的是( )

A.直接威胁了国民政府统治的中心

B.揭开了人民解放战争战略反攻的序幕

C.基本上消灭了国民党军队主力

D.是蒋介石反动统治由发展到消亡的转折点

答案 C

解析 图片反映的事件是1947年夏刘邓大军挺进大别山。这一事件,直接威胁了国民政府统治的中心南京和武汉,故A项正确;该事件揭开了人民解放军战略反攻的序幕,故B项正确;战略反攻是蒋介石反动统治由发展到消亡的转折点,故D项正确。三大战役基本上消灭了国民党军队主力,故C项不正确,符合题意。

8.在某次战役中,中共中央军委给前线指挥部的电报提出:“现在不是让敌人退至淮河以南或长江以南的问题,而是第一步歼敌于淮河以北,第二步歼敌于长江以北的问题”。“此战胜利,不但长江以北局面大定,全国局面亦可基本上解决”。据此判断,这一战役是( )

A.辽沈战役 B.平津战役

C.淮海战役 D.渡江战役

答案 C

解析 由材料可以判断出此战役发生的范围在淮河流域和长江以北,符合的应该是淮海战役。辽沈战役发生在东北地区,平津战役发生在华北地区,渡江战役是要渡过长江去,解放全中国。

9.“素帆百万飞如箭,乘风顷刻敌前现。碧水静无波,疏星夜转多。弹飞如急雨,难阻雄师路。天险说长江,功成夜未央。”这首词描写的应该是( )

A.平津战役 B.辽沈战役

C.渡江战役 D.淮海战役

答案 C

解析 结合材料中“素帆百万”“说长江”等信息可知为渡江战役。

10.下列图片反映了中国近代史上两次历史性的巨变,对这两次巨变共同点的认识正确的是( )

南京临时政府成立 开国大典

A.成为中国民主政治发展的新起点

B.改写了半殖民地半封建的历史

C.推翻了两千多年的封建统治

D.结束了封建君主专制政体

答案 A

解析 B、C两项任务辛亥革命都没有完成,D项是辛亥革命的历史功绩,只有A项是二者的共同点。

[能力提升]

11.“以为不要城市工人而用农村包围城市可以取得胜利,这无论在理论上与事实上都是不通的。假使没有城市做领导,则任何乡村都是不能‘联合起来’的。并且,没有城市工人激烈斗争,则一切‘包围城市’的计划完全是空谈。”(中共中央机关刊物《红旗》,1930年5月24日)这说明当时( )

A.对中国革命道路认识有分歧

B.农村包围城市道路宣告失败

C.中国尚未找到适合国情的革命道路

D.俄国革命道路符合中国实际

答案 A

解析 从材料反映的信息看,当时党内对中国革命走什么样的道路存在认识上的分歧。

12.毛泽东说:“……长征是以我们胜利、敌人失败的结果而告结束……”其判断的依据不包括( )

A.沿途宣传了革命思想

B.锤炼了中共和红军的革命精神

C.实现了红军几大主力的伟大转移

D.途中彻底解决了党内的“左”倾错误问题

答案 D

解析 A、B、C三项均符合题意;D项说法不正确,长征途中召开的遵义会议结束了王明“左”倾教条主义在中央的统治,但党内的“左”倾错误问题并没有得到彻底解决。

13.中国共产党党员数额和组成的变化是民主革命特定阶段发展态势的表现。如下表所示,导致表中党员数量变化的主要原因有( )

①国民党右派叛变革命后的屠杀政策 ②中国共产党对民主革命道路的反思 ③南昌起义对农村革命运动的推动 ④解放区土地改革运动的大规模开展

A.②③ B.①②

C.①③④ D.②③④

答案 B

解析 从图表看出,共产党党员数量中工人减少,农民党员人数增加。并注意时间“1927 年4 月”“1928 年6 月”。而解放区土地改革运动是在1947 年,由时间可以排除含④的选项C、D,南昌起义失败,对农村革命运动没有推动作用,排除含③的选项A。

14.胡绳在《中国共产党的七十年》中说:“从大革命失败到抗日战争前夕这十年,是中国共产党在极端困难的条件下坚持斗争并达到政治上成熟的时间。”这一时期中国共产党政治上“成熟”的表现是( )

①提出了领导工人运动,坚持城市斗争 ②探索出一条以农村包围城市的革命道路 ③第一次独立自主地运用马克思主义原理解决路线、方针、政策问题 ④根据矛盾的变化正确处理国共两党关系

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①②③④

答案 C

解析 1927~1937年这十年间,中国共产党在政治上已经告别之前的“领导工人运动,坚持城市斗争”,他们认识到中国革命的力量来自于广大的农民,农村更适合于隐藏和积蓄实力。所以排除①,选择C项。

15.新华社迎接十七大特稿《在历史关节点上——中国共产党八十六年回眸》一文中用以下一些关键词概括了中国新民主主义革命的重要关节点,按先后顺序排列正确的是( )

A.日出东方 力挽狂澜 星火燎原 进京赶考

B.力挽狂澜 进京赶考 日出东方 星火燎原

C.日出东方 星火燎原 力挽狂澜 进京赶考

D.力挽狂澜 日出东方 进京赶考 星火燎原

答案 C

解析 把握新民主主义革命时期的各阶段特征,就容易得出答案:日出东方—建党;星火燎原—工农武装割据;力挽狂澜—遵义会议;进京赶考—解放战争即将胜利。

16.人民英雄纪念碑落成于1958年。当年,由中国科学院近代史研究所所长范文澜领导,研究浮雕图片所需的史料题材。经过精心选择,确定了八幅汉白玉大型浮雕,来表现百年来中华儿女走向独立、走向解放的革命历程。请根据下列四幅浮雕图片回答问题。

图一 1839年 图二 1919年

图三 1937~1945年 图四 1949年

(1)请分别指出上述图片所反映的重大历史事件的名称。

(2)图一、二的共同点是什么?有何重要历史意义?

(3)根据图三、四提供的信息,说明中国革命斗争的对象发生了什么变化?产生这种变化的原因是什么?图四所反映的史实对中国历史的发展产生了什么重大影响?

答案 (1)图一:虎门销烟(或林则徐领导的禁烟运动);图二:五四运动;图三:抗日游击战(或抗日战争);图四:渡江战役。

(2)共同点:都反映了中华民族强烈的爱国主义精神。意义:虎门销烟是中国人民禁烟运动的伟大胜利,显示了中华民族反抗外国侵略的坚定决心;五四运动是中国近代史上一次彻底反帝反封建的革命运动,是新民主主义革命的开端。

(3)变化:由抗日战争时期反对日本帝国主义到解放战争时期反对国民党反动统治。

原因:抗战胜利后,蒋介石坚持独裁统治,妄图消灭共产党及其领导的解放区和人民军队;民族矛盾、阶级矛盾汇集为中国人民反对蒋介石国民党反动统治的斗争;中国人民同国民党反动派的矛盾上升为中国社会的主要矛盾。影响:渡江战役的胜利,标志着南京国民政府的覆灭,为中华人民共和国的成立奠定了坚实基础。

同课章节目录

- 专题一:古代中国的政治制度

- 一:中国早期政治制度的特点

- 二:走向“大一统”的秦汉政治

- 三:君主专制政体的演进与强化

- 四:专制时代晚期的政治形态

- 专题二:近代中国维护国家主权的斗争

- 一:列强入侵与民族危机

- 二:中国军民维护国家主权的斗争

- 三:伟大的抗日战争

- 专题三:近代中国的民主革命

- 一:太平天国运动

- 二:辛亥革命

- 三:新民主主义革命

- 专题四:现代中国的政治建设与祖国统一

- 一:新中国初期的政治建设

- 二:政治建设的曲折历程及其历史性转折

- 三:“一国两制”的伟大构想及其实践

- 专题五:现代中国的对外关系

- 一:新中国初期的外交

- 二:外交关系的突破

- 三:新时期的外交政策与成

- 专题六:古代希腊、罗马的政治文明

- 一:民主政治的摇篮——古代希腊

- 二:卓尔不群的雅典

- 三:罗马人的法律

- 专题七:近代西方民主政治的确立与发展

- 一:代议制的确立与完善

- 二:美国1787年宪法

- 三:民主政治的扩展

- 专题八:解放人类的阳光大道

- 一:马克思主义的诞生

- 二:国际工人运动的艰辛历程

- 三:俄国十月社会主义革命

- 专题九:当今世界政治格局的多极化趋势

- 一:美苏争锋

- 二:新兴力量的崛起

- 三:多极化趋势的加强

- 学习与探究之一:秦朝在中国历史上的地位

- 学习与探究之二:模拟古罗马法庭