苏教版九年级上册第五单元《综合学习与探究》导学案 表格式

文档属性

| 名称 | 苏教版九年级上册第五单元《综合学习与探究》导学案 表格式 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 37.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-09-02 21:36:37 | ||

图片预览

文档简介

盐阜中学初三年级语文学科导学案

执笔人??? ???????审核人???? ????????????????? 月???? ?日

课题

综合学习与探究

课型

新授课

课时

1

学

习

目

标

1.比较研究各课,角解古代社会现实,系统领会作品中流露出的思想感情。

2.通过收集资料,掌握一定的古代文化常识。

?

课

前

预

习

学

法

指

导

古文翻译口诀

??古文翻译,自有顺序,首览全篇,掌握大意;

??先明主题,搜集信息,由段到句,从句到词,

??全都理解,连贯一起,对待难句,则需心细,

??照顾前文,联系后句,仔细斟酌,揣摩语气,

??力求做到,合情合理,词句之间,联系紧密。

??若有省略,补出本意,加上括号,表示增益。

??人名地名,不必翻译,人身称谓,依照贯例,

??“吾”“余”为我,“尔”“汝”为你。省略倒装,都有规律。

??实词虚词,随文释义,敏化语感,因句而异。

??译完之后,还须仔细,逐句对照,体会语气,

??句子流畅,再行搁笔。

相

关

链

接

文言文中的一些文体知识

1.世家 :主要是记载诸侯和贵族的历史,当然陈胜以戍入史家,也是太史公特别关照。

2.?记:这种体裁出现得很早,至唐宋而大盛。它可以记人和事,可以记山川名胜,可以记器物建筑,故又称“杂记”。在写法上大多以记述为主而兼有议论、抒情成分。

3.说:是古代的一种议论文体,用以陈述作者对社会上某些问题的观点。“说”的语言通常简洁明了,寓意深刻;写法较灵活,跟现代的杂文大体相似,通常彩以小见大的办法,借讲寓言故事、状写事物等来说明事理,这就是我们所说的“托物寓意”。

4.书:即书信,在我国有着渊远流长的历史.它产生于春秋时代,发展于西汉时期,并出现了一些书信写作名家,如司马迁的《报任安书》.东汉以后,由于发明了纸笔,书信也随同文学一道,逐步向社会下层发展.这时的书信,不仅是一种应用文体,且已发展为书信体散文 ,本文属代表性的骈体散文。

知

识

预

习

1.《核舟记》的作者是??????????代的?????????。这是一篇

??????(文体)。《桃花源记》的作者是??????????代的?????????。这是一篇???????(文体)。《岳阳楼记》的作者是??????????代的?????????。这是一篇???????(文体)。《醉翁亭记》的作者是??????????代的?????????。这是一篇???????(文体)。《捕蛇者说》的作者是??????????代的?????????。这是一篇???????(文体),相当于现代的?????。

课

堂

探

究

一、探究本单元六篇作品流露的思想感情

《陈涉世家》:歌颂农民战争的巨大威力,表现陈胜的伟大抱负、远见卓识、非凡的谋略

《桃花源记》:寄托了自己的社会理想,反映了人民厌恶战争的情绪和追求和平幸福生活的愿望(局限性)

《与朱元思书》:描绘了秀美的自然风光,抒发了作者厌弃尘俗和寄情山水的思想情绪(比较阅读)

《捕蛇者说》:揭露了封建统治者残酷压迫剥削劳动人民的罪行,表达了作者对人民疾苦的同情(局限性)

《岳阳楼记》:表达了作者“不以物喜不以己悲”的阔大情怀和“先天下之忧而忧后天下之乐而乐”的政治抱负(局限性)

《醉翁亭记》:表达了作者对自然风光的喜爱和与民同乐的情怀(政治理想)

二、古人写文章,往往就是这样关注社会,关注人生,关注自然。在理角本单元文章基本意思的基础上,说说你从中得到什么启示。

1.学会关注自然——热爱自然

2.学会关注生活——珍惜生活

3.学会关注人生——理想抱负

4.学会关注社会——和谐发展

两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书

三.了解古代文化常识

一、人名称谓

1.人名:名、字、号、谥号、籍贯、官名

2.称谓:一般称谓、谦称、敬称、特称

二、地名

1.六合:指天地四方(上下东西南北)

2.八荒:指远离中原的地方(八个方向)

3.特殊的地名:江、河、阴阳、中国、九州

4.别称:南京(建业.建康)、开封(大梁.东京)

三、古代职官

四、天文历法(天干、地支)

天干(10个):甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

地支(12个):子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

五、科举制度

1.乡试、会试、殿试

2.解元、会元、状元

六、音乐文娱

1.五音:宫.商.角.徵.羽

2.文房四宝:笔.墨.纸.砚

3.六书:象形.指事.会意.形声.转注.假借

4.岁寒三友:松.竹.梅

5.花中四君子:梅.竹.兰.菊

七、饮食器用

1.五谷:稻.黍.稷.麦.菽(稻谷麦子高梁大豆玉米 )

2.五味:酸.甜.苦.辣.咸

3.五牲:牛、羊、豕、犬、鸡 (马)

八、风俗礼仪

九、文史典籍

1.四书:《大学》《论语》《孟子》《中庸》

2.五经:《诗》《书》《礼》《易》 《春秋》

3.六义:A:礼.乐.射.御.书.数(B*)

4.史书编写方式:纪传体.编年体.纪事本末体

5.重要图书:《古文观止》 《资治通鉴》

十、目录辞书

1.《四库全书》:经.史.子.集

2.《尔雅》》:我国最早的词典

3.《说文解字》:我国最早的字典

四.学习文言文常用的方法

1.充分利用工具书及有关的注解

2.学会反复阅读并试着翻译

3.了解作者及有关文化常识

4.学会探讨作者的思想感情或精神追求

5.实现两方面的学习要求

巩

固

训

练

当

堂

练

习

语言是随着社会的发展而不断变化的。因此,后人阅读前人的文章,会遇到语言障碍。课本对文言文所加的注释,好比给我们在古今语言之间架设了一道桥梁。请你从本单元文言文的注释中,就解题、释词、注音、能句四个方面,分别再举一个例子。

例句:见课本。

你的举例:

示例一:《与朱元思书》

1.解题。

《与朱元思书》一文的题注交代了课文出处《六朝文挈译注》,吴均的基本情况,还介绍了朱元思书的情况。

2.释词。

【寒树】耐寒常绿的树。

3.注音。

【轩邈(miǎo)】高远。这里作动词用,比高远。

4.通句。

【望峰息心】望见这里的山峰,追逐名利的心就平静下来。

示例二:《醉翁亭记》

1.解题。

《醉翁亭记》一文的题注交代了课文的出处是《文忠集》,介绍了欧阳修的基本情况:欧阳修(1007-1072),字永叔,号醉翁、六一居士,吉州吉水(今属江西省人)。谥文忠。北宋文学家、史学家。

2.释词。

【前陈】在面前摆着。陈,摆放,陈列。

3.注音。

【伛偻(yǔlǚ)提携】老年人弯着腰走,小孩子由大人搀着走。这里指老老小小的行人。伛偻,驼背。

4.通句。

【颓然乎其间】醉醺地坐在众人中间。颓然,原意是精神不振的样子。乎,这里相当于“于”。

课

后

作

业

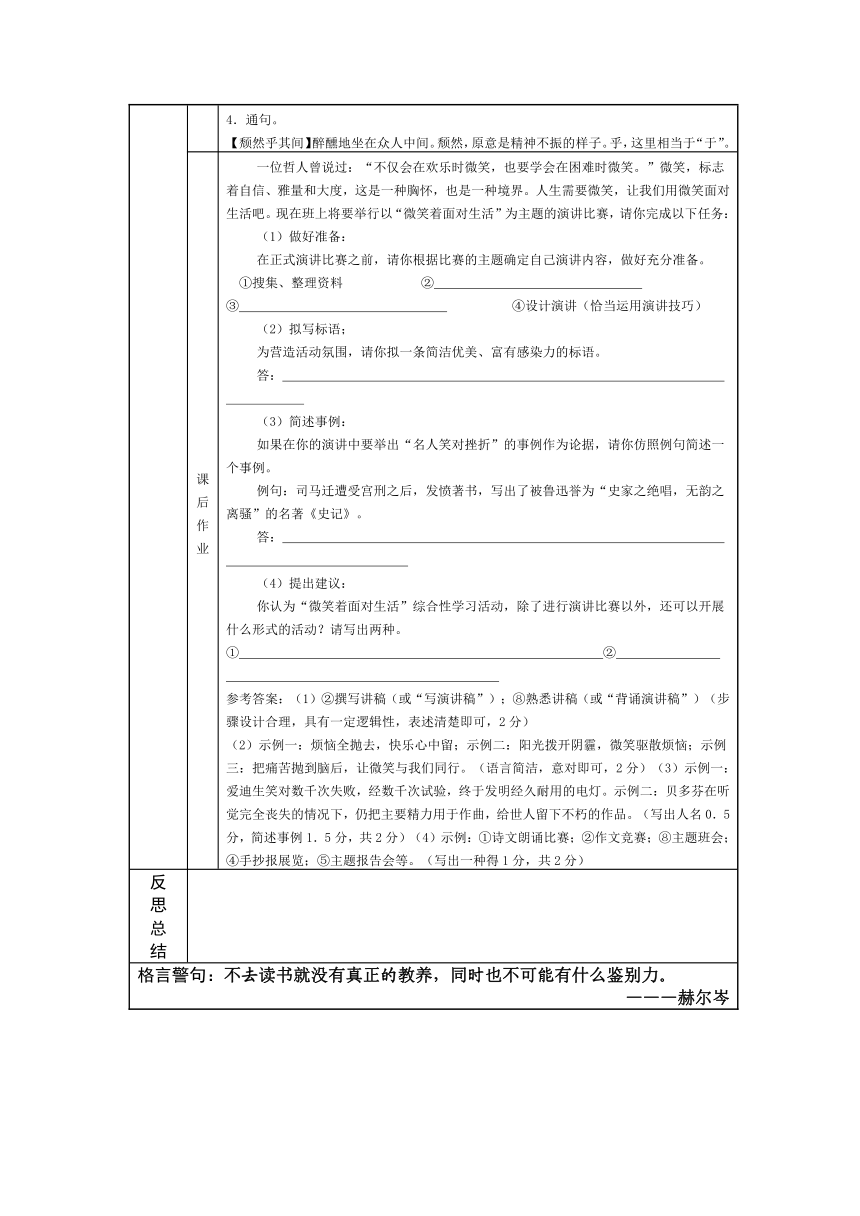

一位哲人曾说过:“不仅会在欢乐时微笑,也要学会在困难时微笑。”微笑,标志着自信、雅量和大度,这是一种胸怀,也是一种境界。人生需要微笑,让我们用微笑面对生活吧。现在班上将要举行以“微笑着面对生活”为主题的演讲比赛,请你完成以下任务:

(1)做好准备:

在正式演讲比赛之前,请你根据比赛的主题确定自己演讲内容,做好充分准备。

?①搜集、整理资料??????②????????????????

③?????????????????????④设计演讲(恰当运用演讲技巧)

(2)拟写标语;

为营造活动氛围,请你拟一条简洁优美、富有感染力的标语。

答:????????????????????????????????????????

(3)简述事例:

如果在你的演讲中要举出“名人笑对挫折”的事例作为论据,请你仿照例句简述一个事例。

例句:司马迁遭受宫刑之后,发愤著书,写出了被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”的名著《史记》。

答:????????????????????????????????????????????????

(4)提出建议:

你认为“微笑着面对生活”综合性学习活动,除了进行演讲比赛以外,还可以开展什么形式的活动?请写出两种。

①????????????????????????????②?????????????????????????????

参考答案:(1)②撰写讲稿(或“写演讲稿”);⑧熟悉讲稿(或“背诵演讲稿”)(步骤设计合理,具有一定逻辑性,表述清楚即可,2分)

(2)示例一:烦恼全抛去,快乐心中留;示例二:阳光拨开阴霾,微笑驱散烦恼;示例三:把痛苦抛到脑后,让微笑与我们同行。(语言简洁,意对即可,2分)(3)示例一:爱迪生笑对数千次失败,经数千次试验,终于发明经久耐用的电灯。示例二:贝多芬在听觉完全丧失的情况下,仍把主要精力用于作曲,给世人留下不朽的作品。(写出人名0.5分,简述事例1.5分,共2分)(4)示例:①诗文朗诵比赛;②作文竞赛;⑧主题班会;④手抄报展览;⑤主题报告会等。(写出一种得1分,共2分)

反

思

总

结

?

格言警句:不去读书就没有真正的教养,同时也不可能有什么鉴别力。

———赫尔岑

课题

综合学习与探究

课型

新授课

课时

2

学

习

目

标

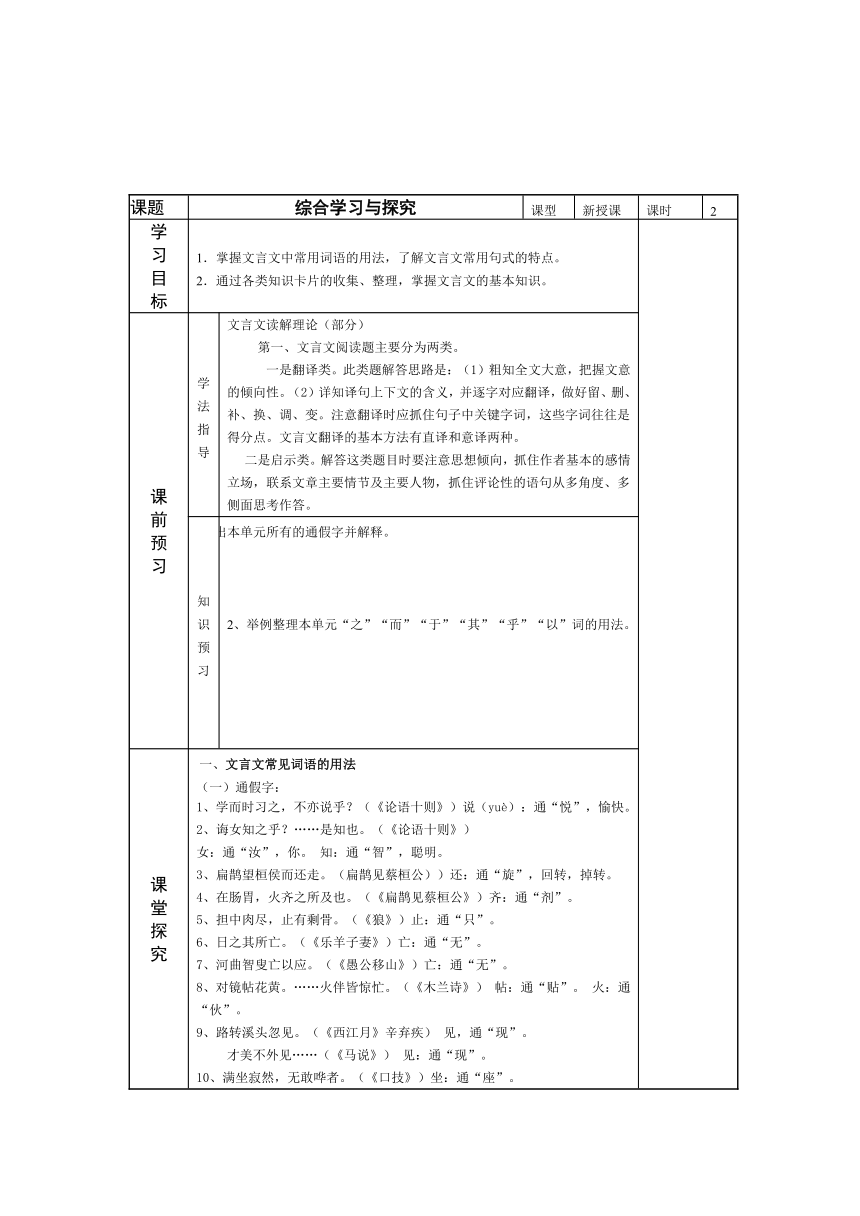

1.掌握文言文中常用词语的用法,了解文言文常用句式的特点。

2.通过各类知识卡片的收集、整理,掌握文言文的基本知识。

?

课

前

预

习

学

法

指

导

文言文读解理论(部分)

???第一、文言文阅读题主要分为两类。

???一是翻译类。此类题解答思路是:(1)粗知全文大意,把握文意的倾向性。(2)详知译句上下文的含义,并逐字对应翻译,做好留、删、补、换、调、变。注意翻译时应抓住句子中关键字词,这些字词往往是得分点。文言文翻译的基本方法有直译和意译两种。

??二是启示类。解答这类题目时要注意思想倾向,抓住作者基本的感情立场,联系文章主要情节及主要人物,抓住评论性的语句从多角度、多侧面思考作答。

知

识

预

习

找出本单元所有的通假字并解释。

?

?

?

2、举例整理本单元“之”“而”“于”“其”“乎”“以”词的用法。

?

?

?

课

堂

探

究

?一、文言文常见词语的用法

(一)通假字:

1、学而时习之,不亦说乎?(《论语十则》)说(yuè):通“悦”,愉快。

2、诲女知之乎?……是知也。(《论语十则》)

女:通“汝”,你。 知:通“智”,聪明。

3、扁鹊望桓侯而还走。(扁鹊见蔡桓公))还:通“旋”,回转,掉转。

4、在肠胃,火齐之所及也。(《扁鹊见蔡桓公》)齐:通“剂”。

5、担中肉尽,止有剩骨。(《狼》)止:通“只”。

6、日之其所亡。(《乐羊子妻》)亡:通“无”。

7、河曲智叟亡以应。(《愚公移山》)亡:通“无”。

8、对镜帖花黄。……火伴皆惊忙。(《木兰诗》) 帖:通“贴”。 火:通“伙”。

9、路转溪头忽见。(《西江月》辛弃疾) 见,通“现”。

???才美不外见……(《马说》) 见:通“现”。

10、满坐寂然,无敢哗者。(《口技》)坐:通“座”。

11、寒暑易节,始一反焉。(《愚公移山》)反:通“返”。

12、甚矣,汝之不惠。(《愚公移山》)惠:通“慧”,聪明。

13、一厝逆东,一厝雍南。(《愚公移山》)厝:通“措”,放置。

14、两岸连山,略无阙处。(《三峡》)阙:通“缺”。

15、昂首观之,项为之强。(《童趣》)强:通“僵”,僵硬。

16、缚者曷为者也?(《晏子使楚》)曷:通“何”。

17、圣人非所与熙也。(《晏子使楚》)熙:通“嬉”,开玩笑。

18、舟首尾长约八分有奇。(《核舟记》)有:通“又”。

19、左手倚一衡木。(《核舟记》)衡:通“横”,与竖相对。

???困于心,衡于虑。(《生于忧患,死于安乐》)衡:通“横”,梗塞,这里指不顺。

20、虞山王毅叔远甫刻。(《核舟记》)甫:通“父”。

21、盖简桃核修狭者为之。(《核舟记》)简:通“拣”,挑选。

22、数至八层,裁如星点。(《山市》)裁:通“才”,仅仅。

23、发闾左適戍渔阳九百人。(《陈涉世家》)適:通“谪”。

24、为天下唱,宜多应者。(《陈涉世家》)唱:通“倡”,倡导。

25、得鱼腹中书,固以怪之矣。(《陈涉世家》)以:通“已”。

26、将军身被坚执锐。(《陈涉世家》)被:通“披”。

???同舍生皆被绮绣。(《送东阳马生序》)被:通“披”。

27、食马者不知其能千里而食也。(《马说》)食:通“饲”,喂。

28、食之不能尽其材。(《马说》)材:通“才”。

29、寡助之至,亲戚畔之。(《得道多助,失道寡助》)畔:通“叛”。

30、政通人和,百废具兴。(《岳阳楼记》)具:通“俱”,全,皆。

31、属予作文以记之。(《岳阳楼记》)属:通“嘱”。

32、四支僵硬不能动。(《送东阳马生序》)支:通“肢”。

(二)古今异义:

例词 例句 古义 今义?

1. 居 居十日—— 过了?/居住?

2.走 扁鹊望桓侯而还走—— 跑/?走?

3. 再 一股作气,再而衰—— 第二次/?又?

4.池 城非不高也,池非不深也—— 护城河?/水池?

5. 次 又间令吴广之次所旁从祠中—— 停驻?/质量差;次数?

6. 戾 鸢飞戾天者,望峰息心—— 至?/暴戾?

7. 令 何患令名不彰耶——美好的?/命令?

8. 寻 未果,寻病终——不久/?寻找?

9. 狱 小大之狱,虽不能察——案件/?监狱?

10. 坐 停车坐爱枫林晚——因为/?坐下?

11. 渠 问渠哪得清如许—— 它(他)?/水渠?

12. 微 微斯人,吾谁与归——没有?/微小?

13. 迁 迁客骚人,多会于此—— 官吏调职?/迁移?

14. 形 无案牍之劳形——身体?/形状?

15. 亲戚 寡助之至,亲戚畔之——父母兄弟等?/姻缘亲属?

16. 交通 阡陌交通,鸡犬相闻—— 交错相通?/交通运输?

17. 妻子 率妻子邑人来此绝境——妻子儿女/?男性的配偶?

18. 绝境率妻子邑人来此绝境——与世隔绝的地方/?山穷水尽的地步?

19.无论 不知有汉,无论魏晋—— 更不必说?/条件关系连词?

20. 几何 禽兽之变诈几何哉—— 多少?/数学学科之一?

21.开张诚宜开张圣听——扩大/?开业?

22.会计 号令召三老、豪杰与皆来会计事——聚集商议/?财务人员?

(三)一词多义现象:

1.?备: 1、周全、详尽。(前人之述备矣《岳阳楼记》)?2、具备。(一时齐发,众妙毕备《口技》)?3、准备。(犹得备晨炊《石壕吏》)

2.?薄:1、迫近,接近。(薄暮冥冥《岳阳楼记》)?2、轻视。(不宜妄自菲薄《出师表》)?3、厚度小。(薄如钱唇《活板》)

3.?次:1、编次。(吴广皆次当行《陈涉世家》)?2、旅行或行军在途中停留。(又间令吴广之次所旁丛祠中)

4.?道:1、道路。(会天大雨,道不通《陈涉世家》)2、道义。(伐无道,诛暴秦)3、方法。(策之不以其道《马说》)?4、说,讲。(不足为外人道也《桃花源记》)?

5.?等:1、同样(等死,死国可乎/且欲与常马等不可得)2、诸位,表多数(公等遇雨)

6.?发:1、行动、发动(四夷之所惮以不敢发)?2、发射(见其发矢十中八九)?3、起,被任用(舜发于畎亩之间)?4、征发(发闾左適戍渔阳九百人)?5、开放(野芳发而幽香 )?6、发出(一时齐发,众妙毕备)?7、fā,头发(黄发垂髫并怡然自乐)

7.夫:1、那(予观夫巴陵胜状)?2、fú,句首发语词(夫环而攻之/且夫人之学) 丈夫(夫齁声起/罗敷自有夫)?4、成年男子的通称,人(荷担者三夫)

8.扶:1、沿,顺着(便扶向路《桃花源记》)?2、搀扶(出郭向扶将《木兰词》)

9.?固:1、本来(固众人《伤仲永》)?2、 顽固、固执(汝心之固《愚公移山》)3、一定、必定(而戍死者固十六七)4、巩固(固国不以山溪之险)5、安守,固守(君子固穷……)

10.?观:1、看(予观夫巴陵胜状)?2、景色,景象(此则岳阳楼之大观)

11.归:1、归依(微斯人,吾谁与归)?2、回家(太守归而游人从)

12.?号:háo 1、大叫,呼啸。(阴风怒号《岳阳楼记》)?2、hào,别号。(故自号日醉翁也《醉翁亭记》)?3、hào,国号。(号为张楚《陈涉世家》)?4、hào,号召。(号令召三老……)?

13.?或:1、有时(一食或尽粟一石/或王命急宣)?2、有的人(或说处杀蛟/或以为死或以为亡)?3、或许(或异二者之为)

14.穷尽,动词(尝极东方)4、极其(初极狭)

15.?间:1、夹杂(中间如拉崩倒之声)?2、一会儿(立有间)?3、 参与(又何间焉)4、中间(傅说举于版筑之间)5、期间(奉命于危难之间)6、量词(宫阙万间都做了土)7、间隔,隔开(遂与外人间隔)8、暗暗地(又间令吴广之次所旁)

16.?居:1、过了(居十日)?2、停留(不可久居)

17.?举:1、传扬(死即举大名耳)?2、发动(举大计亦死)?3、被举用(管夷吾举于市)4、参加(董生举进士)?5、全(举国欢庆/举世无双)?

18.?具:1、同“俱”,全、都(具答之)?2、具有(各具情态 )?

19.?开:1、散开(日出而林霏开)?2、放晴(连月不开)?3、打开(旁开小窗)

20.?苦:1、苦于(苦秦久矣)?2、使……苦(苦其心志)?3、愁(何苦而不平)

21.?乐:1、以……为乐(太守之乐其乐)?2、使……快乐(钟鼓乐之)?3、乐趣(而不知人之乐)?4、欢乐、快乐(游人去而禽鸟乐也)

22.?利:1、有利的(天时不如地利)?2、锐利(兵革非不坚利/怀抱利器)?3、认为……有利可图(父利其然)?4、物资(利尽南海)

23.?临:1、面对、对着、当着(执策而临之/把酒临风)?2、来到,在(临溪而渔/临池学书)?3、靠近(有亭翼然临于泉上者)?4、将要(故临崩寄臣以大事)

24.?名:1、命名、起名(名之者谁《醉翁亭记》)?2、 说出(不能名其一处《口技》)?3、名字(自名为罗敷《陌上桑》)

25.?穷:1、穷尽,动词(穷山之高而止/穷回溪/欲穷其林)?2、尽头,名词(而不知其所穷)?3、穷尽,形容词(乐亦无穷)?4、深(穷冬烈风)5、贫穷(所识穷乏者得我与)

26.?去:1、走开,离去(一狼径去)?2、距离(我以日始出时去人近/西蜀之去南海。)?

27.?舍:1、学舍、书馆、房屋(至舍/屋舍俨然)2、舍弃(舍文轩而窃敝舆/便舍船,从口入)3、丢开、离去(意难决舍/故决然舍

28.?甚:1、超过、厉害、严重(所恶莫甚于死者)?2、十分(流辈甚称其贤)

29.?胜:1、取胜,胜出、超过(此时无声胜有声)?2、优美、美好(予观夫巴陵胜状)3、忍受,能承受(高处不胜寒/驴不胜怒)?4、尽(跨州连郡者不胜数)

30.?数:1、shù,表多次。(又数刀毙之《狼》)?2、shǔ,计算。(珠可历历数也《核舟记》)?3、shuò,屡次。(扶苏以数谏故《陈涉世家》)

31.?通:1、通过(初极狭,才通人)?2、通晓、掌握(未能通习吏事)?3、顺利、顺畅(政通人和)?4、整个(通计一舟)?5、通报、传达(皆俊才清称及中表亲戚乃通)?6、贯通(中通外直)

32.?为:1、以为、认为(孰为汝多知乎)?2、做,制造(为学/凡可以辟患者何不为也/公输盘为我为云梯)?3、是(此不为远者小)?4、对、向(不足为外人道也)?5、替、给(公输盘为楚造云梯之械)?6、刻有(为人五)?7、为了(故不为苟得也)8、接受(今为宫室之美为之)

33.下:1、攻下、攻克(蕲下)?2、向下(日光下澈)?3、往下走(下见小潭)

34.?鲜:1、鲜艳(芳草鲜美)?2、xiǎn,少(陶后鲜有闻)

35.?行:1、品德(性行淑均)?2、行军(行收兵,比至陈)?3、行列、队伍(皆次当行/行阵和睦)?4、行走(行深山巨谷中?

36.?寻:1、寻找(寻向所志《桃花源记》)?2、不久(寻病终《桃花源记》

37.?已:1、停止(蒹葭采采,白露未已)?2、完了、完毕(死者长已矣)?3、算了,罢了(且壮士不死即已)?4、已经(骨已尽矣)

38.?义:1、坚持合宜的道德、情理?2、正义、仁义(舍生而取义)?3、适宜、恰当(引喻失义)

39.?异:1、奇异、特殊、不同(奇山异水/觉无异能者)?2、认为……奇怪(父异焉/渔人甚异之)3、意外的事(久行怀思,无它异也)?

40.?意:1、心情(意少舒)?2、神情、态度(意暇甚)?3、情趣(醉翁之意不在酒)4、企图,想要(意将遂入以攻其后也)?

41.?因:1、于是、就(因屏人曰/安陵君因使唐雎使于秦)2、凭借、依据(高祖因之以成帝业)3、根据、依照(罔不因势象形)4、因此(因以为号焉/而因以及乎其迹)

42.?指:1、手指(人有百指)2、指明(不能指其一端)3、指点(始指异之/皆指目陈胜

43.?至:1、极点(寡助之至)?2、到(至无所见而犹不欲归/僧富者不能至,而贫者至焉/至舍,四支僵劲不能动)?3、周到(礼愈至)

44.?志:1、记(故为之文以志)?2、标记(寻向所志)?3、做标记(处处志之)?4、志向(且人患志之不立)?5、立志(不志其大,虽多而何为)

45.?属:shǔ?1、类。(忠之属也《曹刿论战》)?2、侪、辈。(徒属皆日《陈涉世家》)?3、管辖。(司命之所属《扁鹊见蔡桓公》)?4、相同,同类。(神情与苏黄不属《核舟记》)?5、zhǔ,通“嘱”,嘱托。(属予作文以记之《岳阳楼记》)?

(四)同义词:悉、皆、咸、具、并等

(五)词类活用:?

1.名词作状语

???在现代汉语中名词一般而言是不直接用作状语的,有些名词在文言文中却经常用做状语,在句中起修饰作用。如:“日削月割,以趋于亡”中的“日”“月”,都是名词作状语,翻译成一天天、一月月,合起来引申为慢慢、逐渐。

???[小练习]找出下列各句中的名词用作状语的词语,并加以解释。

??(1) 天下云集响应,赢粮而景从。

???云、响、景:像云彩、回声、影子一样

??(2)人皆得以隶使之 隶:像对待奴隶一样

??(3)君子博学而日参省乎己 日:每天

2.名词用作动词

???现代汉语中,名词是不会直接带宾语的,但文言文中却经常出现名词直接带宾语的现象,这就是名词用作动词。活用以后,名词变成相关的动词的意思。如:“始见中原气象,泰然不肉而肥矣”中的“肉”,就是吃肉的意思。

???[小练习]找出下列各句中用作动词的名词,并解释之。

???(1)沛公欲王关中 王:统治

???(2)屠大窘,恐前后受其敌 敌:攻击

???(3)流血五步,天下缟素。 缟素:穿孝服

???(4)大楚兴,陈胜王 王:称王

???(5)范增数目项王。目:示眼色

?3.名词使动用法

???文言文中,有些名词带宾语之后,表示使宾语怎么样的意思。如:“而欲以力臣天下之主”中的“臣”,就是名词作动词,臣服的意思。(使天下之主臣服。)

??(1)先破秦入咸阳者王之 王:让……称王

??(2)汗牛充栋 汗:使……出汗

??(3)齐威王欲将孙膑 任命……为将

4.名词意动用法

???在文言文中,有些名词带上宾语后,表示主语把宾语当作是什么。如:“其闻道也固先乎吾,吾从而师之”中的“师”,就是“以……为老师”的意思。

???①稍稍宾客其父 宾客:把……当作宾客。

???②鱼肉百姓 鱼肉:以……为鱼肉

???③孟尝君客我 客:把……当作门客

???④故人不独亲其亲,不独子其子。“不仅仅把亲人当作亲人,不仅仅把孩子当作孩子。”

?5.动词用作名词

???文言文中,动词往往用作句子的主语或宾语,有时又受“其”“之”等词语修饰限制,这使之具有了名词的特点。如:“追亡逐北,流血漂橹”中的“亡”“北”均为动词用作名词,意思是败逃的人。

????(1)殚其地之出,竭其庐之入 出、入:产品、收入

???(2)去国怀乡,忧谗畏讥 谗、讥:诬陷、嘲讽的话

?6.动词使动用法

???文言文中,有些动词所表示的动作,其发出者是后面的宾语所表示的人或物,这就是动词的使动用法。如:君将哀而生之乎

生:使……活下去

7.动词为动用法

???文言文中,有些动词所表示的动作,是主语表示的人为了(因为)宾语所表示的人或物而怎么样。如:今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎? 死国:为国事而死

8.形容词用作名词

???文言文中,当形容词担任主语或宾语时,它已不再表示事物的性质或特征,而是表示具有某种性质或特征的人或事物。如:“将军身披坚执锐”中的“坚”“锐”,指的是“坚固的铠甲和锐利的兵器”。

9.形容词用作动词

???在文言文中,当形容词直接带宾语时,它不再表示事物性质,而是表示相应的动作行为或变化发展。如:“欲穷其林也”中的“穷”,是走到尽头的意思。

10.形容词使动用法

???在文言文中,当形容词带宾语时,它表示附加某种特征于宾语所表示的事物上,这种活用方式,就是形容词使动用法。如:“春风又绿江南岸,明月何时照我还”中的“绿”,就是“使……变绿”的意思。

?苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤 苦、劳、饿:使┉┉苦、劳、饿

11.形容词意动用法

???在文言文中,当形容词带上宾语时,它表示主语所表示的人或物认为宾语所表示的人或物具有某种性质或特征。如:渔人甚异之 异:认为……奇怪

12.数词用作形容词

??(1)余观乎巴陵胜状,在洞庭一湖 一:全、满(形容词)

13.数词用作名词

???其一犬坐于前 一,一只狼(名词)

二、文言文常见的句式。

(一)判断句:

??判断句是对事物的性质、情况、事物之间的关系做出肯定或否定判断的句子。文言中常用以下几种形式表示判断。

1.用“者”或“也”表判断。这是典型的文言判断形式。有用“……者,…也”的,其中“者”表停顿,“也”表判断;有单用“者”或“也”的;也有“者也”在句尾连用的。

???例如:

???陈胜者,阳城人也。(司马迁《陈涉世家》)

???夫战,勇气也。(《曹判论战》)

???莲,花之君子者也。(周敦颐《爱莲说》)

2.用副词“乃”“则”“即”“皆”“耳”等表判断。这种形式也较为多见。例如:

???当立者乃公子扶苏。(司马迁《陈涉世家》)

???此则岳阳楼之大观也。(范仲淹《岳阳楼记》)

3.用动词“为”“是”表判断。其中“是”表判断,要注意和用作代词的“是”的区别。例如:

???问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。(陶渊明《桃花源记》)

4.用否定副词“非”等表示否定的判断。例如:

???城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也……(《得道多助,失道寡助》

?????需要注意的是,判断句中谓语前出现的“是”一般都不是判断词,而是指示代词,作判断句的主语,而有些判断句中的“是”也并非都不表示判断,“是”在先秦古汉语中少作判断词,在汉以后作判断词则多起来。还有,肯定判断谓语前加的副词和否定判断谓语前加的否定副词“非”,都不是判断词。?

(二)省略句:古代汉语和现代汉语都有很多省略现象,古代汉语中更为多见。常见的有以下几种。

???1.省略主语。有承前省、蒙后省,自述或对话中也常常省略。例如:

???永州之野产异蛇,( )黑质而白章,( )触草木,( )尽死。(柳宗元《捕蛇者说》)

???( )每假借于藏书之家,( )手自笔录,( )计日以还。……录毕,( )走送之,不敢稍逾约。(宋濂《送东阳马生序》)

???2.省略谓语。与现代汉语比较,文言中谓语的省略较多见。例如:

???三人行,必有我师焉,择其善者而从之,( )其不善者而改之。(《论语》)

???3.省略宾语。有动词宾语的省略。例如:

???尉剑挺,广起,夺( )而杀尉。(司马迁《陈涉世家》)

???每字为一印,火烧( )令( )坚。(沈括《活板》)

?????有介词宾语的省略。例如:

???此人一一为( )具言所闻。(陶渊明《桃花源记》)

???4.省略介词。文言中介词“于”也常常省略。例如:

??孰知赋敛之毒有甚(??)是蛇者乎。

(三)被动句:其印为予群从所得

(四)倒装句:

倒装句主要有四种:

???(1)主谓倒装。在感叹句或疑问句中,为了强调谓语而将它放到句首,以加强感叹或疑问语气。

主谓倒装也叫谓语前置或主语后置。古汉语中。谓语的位置也和现代汉语中一样,一般放在主语之后,但有时为了强调和突出谓语的意义,在一些疑问句或感叹句中,就把谓语提前到主语前面。 例:甚矣,汝之不惠。 全句是“汝之不惠甚矣”。谓语前置,表强调的意味,可译为“你太不聪明 了”??

???(2)宾语前置。否定句中代词充当宾语、疑问代词充当动词或介词的宾语以及用“之”字或“是”字作为提宾标志时,宾语通常都要前置。

???宾语前置 文言文中,动词或介词的宾语,一般放置于动词或介词之后,有如下几种情况:

???①疑问句中,疑问代词做宾语,宾语前置。这类句子,介词的宾语也是前置的。a介宾倒装 例:孔文子何以谓之“文”也? “何以”是“以何”的倒装,可译为“为什么” 微斯人,吾谁与归 ?“吾谁与归”是“吾与谁归”的倒装,可译为“我和谁同道呢?”?b谓宾倒装 例:何有于我哉?“何有”是“有何”的倒装。古汉语中,疑问代词做宾语时,一般放在谓语的前面。可译为“有哪一样”。 孔子云:“何陋之有?” “何陋之有”即“有何陋”的倒装。可译为“有什么简陋呢?”“何”,疑问代词,“之”,助词,无实在意义,在这里是宾语前置的标志。

?????② 文言否定句中,代词做宾语,宾语前置。例:僵卧孤村不自哀 “不自哀”是“不哀自”的倒装,可译为“不为自己感到悲哀”。“自”,代词,在否定句中,代词做宾语要前置。

????③ 用“之”或“是”把宾语提于动词前,以突出强调宾语。这时的“之”只是宾语前置的标志,没有什么实在意义。 例:莲之爱,同予者何人?“莲之爱”即“爱莲”的倒装,可译为“喜爱莲花”。“之”,助词,无实在意义,在这里是宾语前置的标志。 孔子云:“何陋之有” “何陋之有”即“有何陋”的倒装。可译为“有什么简陋呢”。“之”,助词,无实在意义,在这里是宾语前置的标志。

????④ 介词“以”的宾语比较活跃,即使不是疑问代词,也可以前置,表示强调。例:是以谓之“文”也。 “是以”是“以是”的倒装,可译为“因此”。“是”是指示代词,指代前面的原因。

???(3)定语后置。古汉语中有时为了突出修饰语,将定语放在中心词之后。

???定语后置 文言文中,定语的位置一般也在中心词前边,但有时为了突出中心词的地位,强调定语所表现的内容,或使语气流畅,往往把定语放在中心词之后。

??①“中心词+后置定语+者” 遂率子孙荷担者三夫 , “荷担者三夫”是“三夫荷担者”的倒装,定语“三夫”后置,以突出中心词“荷担者”,可译为“三个能挑担子的成年男子”。 峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。 “亭翼然临于泉上”是“翼然临于泉上亭 ”的倒装,定语后置,可译为“一座像鸟儿张开翅膀一样高踞在泉上的亭子。”

??② “中心词+之+后置定语+者” 例:予谓菊,花之隐逸者也。 “花之隐逸者”是“隐逸之花”的倒装。可译为“具有隐逸气质的花”?

?③数量词做定语后置 例:尝贻余核舟一,“核舟一”是“一核舟”的倒装,定语“一”后置,可译为“一个核舟”(4)介宾结构后置?

(4)介宾结构后置?

???①用介词“于”组成的介宾短语在文言文中大都后置,译成现代汉语时,除少数译作补语外,大都数都要移到动词前做状语。 例:何有于我哉? 全句为“于我有何哉”的倒装句,介宾结构“于我”后置。译为“在我身上有哪一样呢”“告之于帝”是“于帝告之”的倒装,介宾结构“于帝”后置,译为“向天帝报告了这件事” 躬耕于南阳,苟全性命于乱世,全句为“于南阳躬耕,于乱世苟全性命”的倒装,介宾结构“于南阳、于乱世”后置,可译为“亲自在南阳耕种,在乱世中苟且保全性命”

???②介词“以”组成的介宾短语后置,在今译时,一般都前置做状语。例:屠惧,投以骨。全句为“以骨投之”的倒装,介宾结构“以骨”后置。译为“把骨头扔给它” 为坛而盟,祭以尉首 。“祭以尉首”是“以尉首祭”的倒装,介宾结构“以尉首”后置,可译为“用将尉的头来祭祀” 醉能同其乐,醒能述以文者。“述以文”是“以文述”的倒装,介宾结构“以文”后置,可译为“用文字来记述” 愿陛下托臣以讨贼兴复之效 “托臣以讨贼兴复之效”是“以讨贼兴复之效托臣”的倒装,介宾结构“以讨贼兴复之效”后置。

(五)固定结构:非死则徙尔????得无异乎

巩

固

训

练

当

堂

练

习

结合文中的讲解当学堂练习。

课

后

作

业

宁越,中牟①之鄙人也。苦耕稼之劳,谓其友曰:“何为而可以免此苦也?”其友曰;“莫如学。学三十岁则可以达矣。”宁越曰:“请以十五岁。人将休,吾将不敢休;人将卧,吾将不敢卧。”十五岁而周威公师之。矢②之速也,而不过二里,止也;步之迟也,而百舍③,不止也。今以宁越之材而久不止,其为诸侯师,岂不宜哉???(10分)????????????????(选自《吕氏春秋》)

【注释】①中牟:地名。②矢:射出的箭。③舍:古代度量单位,三十里为一舍。

7.解释下面句子中加点的词语。(2分)

(1)苦耕稼之劳????苦:????????(2)学三十岁则可以达矣????达:????????

8.翻译下面的句子。(2分)

(1)何为而可以免此苦也?

译文:?????????????????????????

(2)十五岁而周威公师之。

译文:?????????????????

9.文中划线句子用了什么修辞手法?有何作用?(2分)

答:??????????????????????

10.从选文看,宁越身上有哪些优点?(2分)

答:??????????????????????

11.小故事说明了什么道理?对你有何启发?(2分)

答:??????????????????????

(一) 7.(2分)(1)以……为苦??(2)显达8.(2分)(1)怎样做才能够免除这种辛苦呢?(2)学了十五年,周威公拜他做了老师。9.(2分)对比。通过对比突出坚持不懈的意义。10.(2分)①虚心听取别人的建议②勤奋刻苦。(或认准目标,坚持不懈)11.(2分)知识改变命运.教育我们要有自强不息的奋斗精神。

反

思

总

结

?

格言警句:一本书像一艘船,带领我们从狭隘的地方,驶向生活的无限广阔的海洋。????????????????????????????????????????———凯勒

执笔人??? ???????审核人???? ????????????????? 月???? ?日

课题

综合学习与探究

课型

新授课

课时

1

学

习

目

标

1.比较研究各课,角解古代社会现实,系统领会作品中流露出的思想感情。

2.通过收集资料,掌握一定的古代文化常识。

?

课

前

预

习

学

法

指

导

古文翻译口诀

??古文翻译,自有顺序,首览全篇,掌握大意;

??先明主题,搜集信息,由段到句,从句到词,

??全都理解,连贯一起,对待难句,则需心细,

??照顾前文,联系后句,仔细斟酌,揣摩语气,

??力求做到,合情合理,词句之间,联系紧密。

??若有省略,补出本意,加上括号,表示增益。

??人名地名,不必翻译,人身称谓,依照贯例,

??“吾”“余”为我,“尔”“汝”为你。省略倒装,都有规律。

??实词虚词,随文释义,敏化语感,因句而异。

??译完之后,还须仔细,逐句对照,体会语气,

??句子流畅,再行搁笔。

相

关

链

接

文言文中的一些文体知识

1.世家 :主要是记载诸侯和贵族的历史,当然陈胜以戍入史家,也是太史公特别关照。

2.?记:这种体裁出现得很早,至唐宋而大盛。它可以记人和事,可以记山川名胜,可以记器物建筑,故又称“杂记”。在写法上大多以记述为主而兼有议论、抒情成分。

3.说:是古代的一种议论文体,用以陈述作者对社会上某些问题的观点。“说”的语言通常简洁明了,寓意深刻;写法较灵活,跟现代的杂文大体相似,通常彩以小见大的办法,借讲寓言故事、状写事物等来说明事理,这就是我们所说的“托物寓意”。

4.书:即书信,在我国有着渊远流长的历史.它产生于春秋时代,发展于西汉时期,并出现了一些书信写作名家,如司马迁的《报任安书》.东汉以后,由于发明了纸笔,书信也随同文学一道,逐步向社会下层发展.这时的书信,不仅是一种应用文体,且已发展为书信体散文 ,本文属代表性的骈体散文。

知

识

预

习

1.《核舟记》的作者是??????????代的?????????。这是一篇

??????(文体)。《桃花源记》的作者是??????????代的?????????。这是一篇???????(文体)。《岳阳楼记》的作者是??????????代的?????????。这是一篇???????(文体)。《醉翁亭记》的作者是??????????代的?????????。这是一篇???????(文体)。《捕蛇者说》的作者是??????????代的?????????。这是一篇???????(文体),相当于现代的?????。

课

堂

探

究

一、探究本单元六篇作品流露的思想感情

《陈涉世家》:歌颂农民战争的巨大威力,表现陈胜的伟大抱负、远见卓识、非凡的谋略

《桃花源记》:寄托了自己的社会理想,反映了人民厌恶战争的情绪和追求和平幸福生活的愿望(局限性)

《与朱元思书》:描绘了秀美的自然风光,抒发了作者厌弃尘俗和寄情山水的思想情绪(比较阅读)

《捕蛇者说》:揭露了封建统治者残酷压迫剥削劳动人民的罪行,表达了作者对人民疾苦的同情(局限性)

《岳阳楼记》:表达了作者“不以物喜不以己悲”的阔大情怀和“先天下之忧而忧后天下之乐而乐”的政治抱负(局限性)

《醉翁亭记》:表达了作者对自然风光的喜爱和与民同乐的情怀(政治理想)

二、古人写文章,往往就是这样关注社会,关注人生,关注自然。在理角本单元文章基本意思的基础上,说说你从中得到什么启示。

1.学会关注自然——热爱自然

2.学会关注生活——珍惜生活

3.学会关注人生——理想抱负

4.学会关注社会——和谐发展

两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书

三.了解古代文化常识

一、人名称谓

1.人名:名、字、号、谥号、籍贯、官名

2.称谓:一般称谓、谦称、敬称、特称

二、地名

1.六合:指天地四方(上下东西南北)

2.八荒:指远离中原的地方(八个方向)

3.特殊的地名:江、河、阴阳、中国、九州

4.别称:南京(建业.建康)、开封(大梁.东京)

三、古代职官

四、天文历法(天干、地支)

天干(10个):甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

地支(12个):子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

五、科举制度

1.乡试、会试、殿试

2.解元、会元、状元

六、音乐文娱

1.五音:宫.商.角.徵.羽

2.文房四宝:笔.墨.纸.砚

3.六书:象形.指事.会意.形声.转注.假借

4.岁寒三友:松.竹.梅

5.花中四君子:梅.竹.兰.菊

七、饮食器用

1.五谷:稻.黍.稷.麦.菽(稻谷麦子高梁大豆玉米 )

2.五味:酸.甜.苦.辣.咸

3.五牲:牛、羊、豕、犬、鸡 (马)

八、风俗礼仪

九、文史典籍

1.四书:《大学》《论语》《孟子》《中庸》

2.五经:《诗》《书》《礼》《易》 《春秋》

3.六义:A:礼.乐.射.御.书.数(B*)

4.史书编写方式:纪传体.编年体.纪事本末体

5.重要图书:《古文观止》 《资治通鉴》

十、目录辞书

1.《四库全书》:经.史.子.集

2.《尔雅》》:我国最早的词典

3.《说文解字》:我国最早的字典

四.学习文言文常用的方法

1.充分利用工具书及有关的注解

2.学会反复阅读并试着翻译

3.了解作者及有关文化常识

4.学会探讨作者的思想感情或精神追求

5.实现两方面的学习要求

巩

固

训

练

当

堂

练

习

语言是随着社会的发展而不断变化的。因此,后人阅读前人的文章,会遇到语言障碍。课本对文言文所加的注释,好比给我们在古今语言之间架设了一道桥梁。请你从本单元文言文的注释中,就解题、释词、注音、能句四个方面,分别再举一个例子。

例句:见课本。

你的举例:

示例一:《与朱元思书》

1.解题。

《与朱元思书》一文的题注交代了课文出处《六朝文挈译注》,吴均的基本情况,还介绍了朱元思书的情况。

2.释词。

【寒树】耐寒常绿的树。

3.注音。

【轩邈(miǎo)】高远。这里作动词用,比高远。

4.通句。

【望峰息心】望见这里的山峰,追逐名利的心就平静下来。

示例二:《醉翁亭记》

1.解题。

《醉翁亭记》一文的题注交代了课文的出处是《文忠集》,介绍了欧阳修的基本情况:欧阳修(1007-1072),字永叔,号醉翁、六一居士,吉州吉水(今属江西省人)。谥文忠。北宋文学家、史学家。

2.释词。

【前陈】在面前摆着。陈,摆放,陈列。

3.注音。

【伛偻(yǔlǚ)提携】老年人弯着腰走,小孩子由大人搀着走。这里指老老小小的行人。伛偻,驼背。

4.通句。

【颓然乎其间】醉醺地坐在众人中间。颓然,原意是精神不振的样子。乎,这里相当于“于”。

课

后

作

业

一位哲人曾说过:“不仅会在欢乐时微笑,也要学会在困难时微笑。”微笑,标志着自信、雅量和大度,这是一种胸怀,也是一种境界。人生需要微笑,让我们用微笑面对生活吧。现在班上将要举行以“微笑着面对生活”为主题的演讲比赛,请你完成以下任务:

(1)做好准备:

在正式演讲比赛之前,请你根据比赛的主题确定自己演讲内容,做好充分准备。

?①搜集、整理资料??????②????????????????

③?????????????????????④设计演讲(恰当运用演讲技巧)

(2)拟写标语;

为营造活动氛围,请你拟一条简洁优美、富有感染力的标语。

答:????????????????????????????????????????

(3)简述事例:

如果在你的演讲中要举出“名人笑对挫折”的事例作为论据,请你仿照例句简述一个事例。

例句:司马迁遭受宫刑之后,发愤著书,写出了被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”的名著《史记》。

答:????????????????????????????????????????????????

(4)提出建议:

你认为“微笑着面对生活”综合性学习活动,除了进行演讲比赛以外,还可以开展什么形式的活动?请写出两种。

①????????????????????????????②?????????????????????????????

参考答案:(1)②撰写讲稿(或“写演讲稿”);⑧熟悉讲稿(或“背诵演讲稿”)(步骤设计合理,具有一定逻辑性,表述清楚即可,2分)

(2)示例一:烦恼全抛去,快乐心中留;示例二:阳光拨开阴霾,微笑驱散烦恼;示例三:把痛苦抛到脑后,让微笑与我们同行。(语言简洁,意对即可,2分)(3)示例一:爱迪生笑对数千次失败,经数千次试验,终于发明经久耐用的电灯。示例二:贝多芬在听觉完全丧失的情况下,仍把主要精力用于作曲,给世人留下不朽的作品。(写出人名0.5分,简述事例1.5分,共2分)(4)示例:①诗文朗诵比赛;②作文竞赛;⑧主题班会;④手抄报展览;⑤主题报告会等。(写出一种得1分,共2分)

反

思

总

结

?

格言警句:不去读书就没有真正的教养,同时也不可能有什么鉴别力。

———赫尔岑

课题

综合学习与探究

课型

新授课

课时

2

学

习

目

标

1.掌握文言文中常用词语的用法,了解文言文常用句式的特点。

2.通过各类知识卡片的收集、整理,掌握文言文的基本知识。

?

课

前

预

习

学

法

指

导

文言文读解理论(部分)

???第一、文言文阅读题主要分为两类。

???一是翻译类。此类题解答思路是:(1)粗知全文大意,把握文意的倾向性。(2)详知译句上下文的含义,并逐字对应翻译,做好留、删、补、换、调、变。注意翻译时应抓住句子中关键字词,这些字词往往是得分点。文言文翻译的基本方法有直译和意译两种。

??二是启示类。解答这类题目时要注意思想倾向,抓住作者基本的感情立场,联系文章主要情节及主要人物,抓住评论性的语句从多角度、多侧面思考作答。

知

识

预

习

找出本单元所有的通假字并解释。

?

?

?

2、举例整理本单元“之”“而”“于”“其”“乎”“以”词的用法。

?

?

?

课

堂

探

究

?一、文言文常见词语的用法

(一)通假字:

1、学而时习之,不亦说乎?(《论语十则》)说(yuè):通“悦”,愉快。

2、诲女知之乎?……是知也。(《论语十则》)

女:通“汝”,你。 知:通“智”,聪明。

3、扁鹊望桓侯而还走。(扁鹊见蔡桓公))还:通“旋”,回转,掉转。

4、在肠胃,火齐之所及也。(《扁鹊见蔡桓公》)齐:通“剂”。

5、担中肉尽,止有剩骨。(《狼》)止:通“只”。

6、日之其所亡。(《乐羊子妻》)亡:通“无”。

7、河曲智叟亡以应。(《愚公移山》)亡:通“无”。

8、对镜帖花黄。……火伴皆惊忙。(《木兰诗》) 帖:通“贴”。 火:通“伙”。

9、路转溪头忽见。(《西江月》辛弃疾) 见,通“现”。

???才美不外见……(《马说》) 见:通“现”。

10、满坐寂然,无敢哗者。(《口技》)坐:通“座”。

11、寒暑易节,始一反焉。(《愚公移山》)反:通“返”。

12、甚矣,汝之不惠。(《愚公移山》)惠:通“慧”,聪明。

13、一厝逆东,一厝雍南。(《愚公移山》)厝:通“措”,放置。

14、两岸连山,略无阙处。(《三峡》)阙:通“缺”。

15、昂首观之,项为之强。(《童趣》)强:通“僵”,僵硬。

16、缚者曷为者也?(《晏子使楚》)曷:通“何”。

17、圣人非所与熙也。(《晏子使楚》)熙:通“嬉”,开玩笑。

18、舟首尾长约八分有奇。(《核舟记》)有:通“又”。

19、左手倚一衡木。(《核舟记》)衡:通“横”,与竖相对。

???困于心,衡于虑。(《生于忧患,死于安乐》)衡:通“横”,梗塞,这里指不顺。

20、虞山王毅叔远甫刻。(《核舟记》)甫:通“父”。

21、盖简桃核修狭者为之。(《核舟记》)简:通“拣”,挑选。

22、数至八层,裁如星点。(《山市》)裁:通“才”,仅仅。

23、发闾左適戍渔阳九百人。(《陈涉世家》)適:通“谪”。

24、为天下唱,宜多应者。(《陈涉世家》)唱:通“倡”,倡导。

25、得鱼腹中书,固以怪之矣。(《陈涉世家》)以:通“已”。

26、将军身被坚执锐。(《陈涉世家》)被:通“披”。

???同舍生皆被绮绣。(《送东阳马生序》)被:通“披”。

27、食马者不知其能千里而食也。(《马说》)食:通“饲”,喂。

28、食之不能尽其材。(《马说》)材:通“才”。

29、寡助之至,亲戚畔之。(《得道多助,失道寡助》)畔:通“叛”。

30、政通人和,百废具兴。(《岳阳楼记》)具:通“俱”,全,皆。

31、属予作文以记之。(《岳阳楼记》)属:通“嘱”。

32、四支僵硬不能动。(《送东阳马生序》)支:通“肢”。

(二)古今异义:

例词 例句 古义 今义?

1. 居 居十日—— 过了?/居住?

2.走 扁鹊望桓侯而还走—— 跑/?走?

3. 再 一股作气,再而衰—— 第二次/?又?

4.池 城非不高也,池非不深也—— 护城河?/水池?

5. 次 又间令吴广之次所旁从祠中—— 停驻?/质量差;次数?

6. 戾 鸢飞戾天者,望峰息心—— 至?/暴戾?

7. 令 何患令名不彰耶——美好的?/命令?

8. 寻 未果,寻病终——不久/?寻找?

9. 狱 小大之狱,虽不能察——案件/?监狱?

10. 坐 停车坐爱枫林晚——因为/?坐下?

11. 渠 问渠哪得清如许—— 它(他)?/水渠?

12. 微 微斯人,吾谁与归——没有?/微小?

13. 迁 迁客骚人,多会于此—— 官吏调职?/迁移?

14. 形 无案牍之劳形——身体?/形状?

15. 亲戚 寡助之至,亲戚畔之——父母兄弟等?/姻缘亲属?

16. 交通 阡陌交通,鸡犬相闻—— 交错相通?/交通运输?

17. 妻子 率妻子邑人来此绝境——妻子儿女/?男性的配偶?

18. 绝境率妻子邑人来此绝境——与世隔绝的地方/?山穷水尽的地步?

19.无论 不知有汉,无论魏晋—— 更不必说?/条件关系连词?

20. 几何 禽兽之变诈几何哉—— 多少?/数学学科之一?

21.开张诚宜开张圣听——扩大/?开业?

22.会计 号令召三老、豪杰与皆来会计事——聚集商议/?财务人员?

(三)一词多义现象:

1.?备: 1、周全、详尽。(前人之述备矣《岳阳楼记》)?2、具备。(一时齐发,众妙毕备《口技》)?3、准备。(犹得备晨炊《石壕吏》)

2.?薄:1、迫近,接近。(薄暮冥冥《岳阳楼记》)?2、轻视。(不宜妄自菲薄《出师表》)?3、厚度小。(薄如钱唇《活板》)

3.?次:1、编次。(吴广皆次当行《陈涉世家》)?2、旅行或行军在途中停留。(又间令吴广之次所旁丛祠中)

4.?道:1、道路。(会天大雨,道不通《陈涉世家》)2、道义。(伐无道,诛暴秦)3、方法。(策之不以其道《马说》)?4、说,讲。(不足为外人道也《桃花源记》)?

5.?等:1、同样(等死,死国可乎/且欲与常马等不可得)2、诸位,表多数(公等遇雨)

6.?发:1、行动、发动(四夷之所惮以不敢发)?2、发射(见其发矢十中八九)?3、起,被任用(舜发于畎亩之间)?4、征发(发闾左適戍渔阳九百人)?5、开放(野芳发而幽香 )?6、发出(一时齐发,众妙毕备)?7、fā,头发(黄发垂髫并怡然自乐)

7.夫:1、那(予观夫巴陵胜状)?2、fú,句首发语词(夫环而攻之/且夫人之学) 丈夫(夫齁声起/罗敷自有夫)?4、成年男子的通称,人(荷担者三夫)

8.扶:1、沿,顺着(便扶向路《桃花源记》)?2、搀扶(出郭向扶将《木兰词》)

9.?固:1、本来(固众人《伤仲永》)?2、 顽固、固执(汝心之固《愚公移山》)3、一定、必定(而戍死者固十六七)4、巩固(固国不以山溪之险)5、安守,固守(君子固穷……)

10.?观:1、看(予观夫巴陵胜状)?2、景色,景象(此则岳阳楼之大观)

11.归:1、归依(微斯人,吾谁与归)?2、回家(太守归而游人从)

12.?号:háo 1、大叫,呼啸。(阴风怒号《岳阳楼记》)?2、hào,别号。(故自号日醉翁也《醉翁亭记》)?3、hào,国号。(号为张楚《陈涉世家》)?4、hào,号召。(号令召三老……)?

13.?或:1、有时(一食或尽粟一石/或王命急宣)?2、有的人(或说处杀蛟/或以为死或以为亡)?3、或许(或异二者之为)

14.穷尽,动词(尝极东方)4、极其(初极狭)

15.?间:1、夹杂(中间如拉崩倒之声)?2、一会儿(立有间)?3、 参与(又何间焉)4、中间(傅说举于版筑之间)5、期间(奉命于危难之间)6、量词(宫阙万间都做了土)7、间隔,隔开(遂与外人间隔)8、暗暗地(又间令吴广之次所旁)

16.?居:1、过了(居十日)?2、停留(不可久居)

17.?举:1、传扬(死即举大名耳)?2、发动(举大计亦死)?3、被举用(管夷吾举于市)4、参加(董生举进士)?5、全(举国欢庆/举世无双)?

18.?具:1、同“俱”,全、都(具答之)?2、具有(各具情态 )?

19.?开:1、散开(日出而林霏开)?2、放晴(连月不开)?3、打开(旁开小窗)

20.?苦:1、苦于(苦秦久矣)?2、使……苦(苦其心志)?3、愁(何苦而不平)

21.?乐:1、以……为乐(太守之乐其乐)?2、使……快乐(钟鼓乐之)?3、乐趣(而不知人之乐)?4、欢乐、快乐(游人去而禽鸟乐也)

22.?利:1、有利的(天时不如地利)?2、锐利(兵革非不坚利/怀抱利器)?3、认为……有利可图(父利其然)?4、物资(利尽南海)

23.?临:1、面对、对着、当着(执策而临之/把酒临风)?2、来到,在(临溪而渔/临池学书)?3、靠近(有亭翼然临于泉上者)?4、将要(故临崩寄臣以大事)

24.?名:1、命名、起名(名之者谁《醉翁亭记》)?2、 说出(不能名其一处《口技》)?3、名字(自名为罗敷《陌上桑》)

25.?穷:1、穷尽,动词(穷山之高而止/穷回溪/欲穷其林)?2、尽头,名词(而不知其所穷)?3、穷尽,形容词(乐亦无穷)?4、深(穷冬烈风)5、贫穷(所识穷乏者得我与)

26.?去:1、走开,离去(一狼径去)?2、距离(我以日始出时去人近/西蜀之去南海。)?

27.?舍:1、学舍、书馆、房屋(至舍/屋舍俨然)2、舍弃(舍文轩而窃敝舆/便舍船,从口入)3、丢开、离去(意难决舍/故决然舍

28.?甚:1、超过、厉害、严重(所恶莫甚于死者)?2、十分(流辈甚称其贤)

29.?胜:1、取胜,胜出、超过(此时无声胜有声)?2、优美、美好(予观夫巴陵胜状)3、忍受,能承受(高处不胜寒/驴不胜怒)?4、尽(跨州连郡者不胜数)

30.?数:1、shù,表多次。(又数刀毙之《狼》)?2、shǔ,计算。(珠可历历数也《核舟记》)?3、shuò,屡次。(扶苏以数谏故《陈涉世家》)

31.?通:1、通过(初极狭,才通人)?2、通晓、掌握(未能通习吏事)?3、顺利、顺畅(政通人和)?4、整个(通计一舟)?5、通报、传达(皆俊才清称及中表亲戚乃通)?6、贯通(中通外直)

32.?为:1、以为、认为(孰为汝多知乎)?2、做,制造(为学/凡可以辟患者何不为也/公输盘为我为云梯)?3、是(此不为远者小)?4、对、向(不足为外人道也)?5、替、给(公输盘为楚造云梯之械)?6、刻有(为人五)?7、为了(故不为苟得也)8、接受(今为宫室之美为之)

33.下:1、攻下、攻克(蕲下)?2、向下(日光下澈)?3、往下走(下见小潭)

34.?鲜:1、鲜艳(芳草鲜美)?2、xiǎn,少(陶后鲜有闻)

35.?行:1、品德(性行淑均)?2、行军(行收兵,比至陈)?3、行列、队伍(皆次当行/行阵和睦)?4、行走(行深山巨谷中?

36.?寻:1、寻找(寻向所志《桃花源记》)?2、不久(寻病终《桃花源记》

37.?已:1、停止(蒹葭采采,白露未已)?2、完了、完毕(死者长已矣)?3、算了,罢了(且壮士不死即已)?4、已经(骨已尽矣)

38.?义:1、坚持合宜的道德、情理?2、正义、仁义(舍生而取义)?3、适宜、恰当(引喻失义)

39.?异:1、奇异、特殊、不同(奇山异水/觉无异能者)?2、认为……奇怪(父异焉/渔人甚异之)3、意外的事(久行怀思,无它异也)?

40.?意:1、心情(意少舒)?2、神情、态度(意暇甚)?3、情趣(醉翁之意不在酒)4、企图,想要(意将遂入以攻其后也)?

41.?因:1、于是、就(因屏人曰/安陵君因使唐雎使于秦)2、凭借、依据(高祖因之以成帝业)3、根据、依照(罔不因势象形)4、因此(因以为号焉/而因以及乎其迹)

42.?指:1、手指(人有百指)2、指明(不能指其一端)3、指点(始指异之/皆指目陈胜

43.?至:1、极点(寡助之至)?2、到(至无所见而犹不欲归/僧富者不能至,而贫者至焉/至舍,四支僵劲不能动)?3、周到(礼愈至)

44.?志:1、记(故为之文以志)?2、标记(寻向所志)?3、做标记(处处志之)?4、志向(且人患志之不立)?5、立志(不志其大,虽多而何为)

45.?属:shǔ?1、类。(忠之属也《曹刿论战》)?2、侪、辈。(徒属皆日《陈涉世家》)?3、管辖。(司命之所属《扁鹊见蔡桓公》)?4、相同,同类。(神情与苏黄不属《核舟记》)?5、zhǔ,通“嘱”,嘱托。(属予作文以记之《岳阳楼记》)?

(四)同义词:悉、皆、咸、具、并等

(五)词类活用:?

1.名词作状语

???在现代汉语中名词一般而言是不直接用作状语的,有些名词在文言文中却经常用做状语,在句中起修饰作用。如:“日削月割,以趋于亡”中的“日”“月”,都是名词作状语,翻译成一天天、一月月,合起来引申为慢慢、逐渐。

???[小练习]找出下列各句中的名词用作状语的词语,并加以解释。

??(1) 天下云集响应,赢粮而景从。

???云、响、景:像云彩、回声、影子一样

??(2)人皆得以隶使之 隶:像对待奴隶一样

??(3)君子博学而日参省乎己 日:每天

2.名词用作动词

???现代汉语中,名词是不会直接带宾语的,但文言文中却经常出现名词直接带宾语的现象,这就是名词用作动词。活用以后,名词变成相关的动词的意思。如:“始见中原气象,泰然不肉而肥矣”中的“肉”,就是吃肉的意思。

???[小练习]找出下列各句中用作动词的名词,并解释之。

???(1)沛公欲王关中 王:统治

???(2)屠大窘,恐前后受其敌 敌:攻击

???(3)流血五步,天下缟素。 缟素:穿孝服

???(4)大楚兴,陈胜王 王:称王

???(5)范增数目项王。目:示眼色

?3.名词使动用法

???文言文中,有些名词带宾语之后,表示使宾语怎么样的意思。如:“而欲以力臣天下之主”中的“臣”,就是名词作动词,臣服的意思。(使天下之主臣服。)

??(1)先破秦入咸阳者王之 王:让……称王

??(2)汗牛充栋 汗:使……出汗

??(3)齐威王欲将孙膑 任命……为将

4.名词意动用法

???在文言文中,有些名词带上宾语后,表示主语把宾语当作是什么。如:“其闻道也固先乎吾,吾从而师之”中的“师”,就是“以……为老师”的意思。

???①稍稍宾客其父 宾客:把……当作宾客。

???②鱼肉百姓 鱼肉:以……为鱼肉

???③孟尝君客我 客:把……当作门客

???④故人不独亲其亲,不独子其子。“不仅仅把亲人当作亲人,不仅仅把孩子当作孩子。”

?5.动词用作名词

???文言文中,动词往往用作句子的主语或宾语,有时又受“其”“之”等词语修饰限制,这使之具有了名词的特点。如:“追亡逐北,流血漂橹”中的“亡”“北”均为动词用作名词,意思是败逃的人。

????(1)殚其地之出,竭其庐之入 出、入:产品、收入

???(2)去国怀乡,忧谗畏讥 谗、讥:诬陷、嘲讽的话

?6.动词使动用法

???文言文中,有些动词所表示的动作,其发出者是后面的宾语所表示的人或物,这就是动词的使动用法。如:君将哀而生之乎

生:使……活下去

7.动词为动用法

???文言文中,有些动词所表示的动作,是主语表示的人为了(因为)宾语所表示的人或物而怎么样。如:今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎? 死国:为国事而死

8.形容词用作名词

???文言文中,当形容词担任主语或宾语时,它已不再表示事物的性质或特征,而是表示具有某种性质或特征的人或事物。如:“将军身披坚执锐”中的“坚”“锐”,指的是“坚固的铠甲和锐利的兵器”。

9.形容词用作动词

???在文言文中,当形容词直接带宾语时,它不再表示事物性质,而是表示相应的动作行为或变化发展。如:“欲穷其林也”中的“穷”,是走到尽头的意思。

10.形容词使动用法

???在文言文中,当形容词带宾语时,它表示附加某种特征于宾语所表示的事物上,这种活用方式,就是形容词使动用法。如:“春风又绿江南岸,明月何时照我还”中的“绿”,就是“使……变绿”的意思。

?苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤 苦、劳、饿:使┉┉苦、劳、饿

11.形容词意动用法

???在文言文中,当形容词带上宾语时,它表示主语所表示的人或物认为宾语所表示的人或物具有某种性质或特征。如:渔人甚异之 异:认为……奇怪

12.数词用作形容词

??(1)余观乎巴陵胜状,在洞庭一湖 一:全、满(形容词)

13.数词用作名词

???其一犬坐于前 一,一只狼(名词)

二、文言文常见的句式。

(一)判断句:

??判断句是对事物的性质、情况、事物之间的关系做出肯定或否定判断的句子。文言中常用以下几种形式表示判断。

1.用“者”或“也”表判断。这是典型的文言判断形式。有用“……者,…也”的,其中“者”表停顿,“也”表判断;有单用“者”或“也”的;也有“者也”在句尾连用的。

???例如:

???陈胜者,阳城人也。(司马迁《陈涉世家》)

???夫战,勇气也。(《曹判论战》)

???莲,花之君子者也。(周敦颐《爱莲说》)

2.用副词“乃”“则”“即”“皆”“耳”等表判断。这种形式也较为多见。例如:

???当立者乃公子扶苏。(司马迁《陈涉世家》)

???此则岳阳楼之大观也。(范仲淹《岳阳楼记》)

3.用动词“为”“是”表判断。其中“是”表判断,要注意和用作代词的“是”的区别。例如:

???问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。(陶渊明《桃花源记》)

4.用否定副词“非”等表示否定的判断。例如:

???城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也……(《得道多助,失道寡助》

?????需要注意的是,判断句中谓语前出现的“是”一般都不是判断词,而是指示代词,作判断句的主语,而有些判断句中的“是”也并非都不表示判断,“是”在先秦古汉语中少作判断词,在汉以后作判断词则多起来。还有,肯定判断谓语前加的副词和否定判断谓语前加的否定副词“非”,都不是判断词。?

(二)省略句:古代汉语和现代汉语都有很多省略现象,古代汉语中更为多见。常见的有以下几种。

???1.省略主语。有承前省、蒙后省,自述或对话中也常常省略。例如:

???永州之野产异蛇,( )黑质而白章,( )触草木,( )尽死。(柳宗元《捕蛇者说》)

???( )每假借于藏书之家,( )手自笔录,( )计日以还。……录毕,( )走送之,不敢稍逾约。(宋濂《送东阳马生序》)

???2.省略谓语。与现代汉语比较,文言中谓语的省略较多见。例如:

???三人行,必有我师焉,择其善者而从之,( )其不善者而改之。(《论语》)

???3.省略宾语。有动词宾语的省略。例如:

???尉剑挺,广起,夺( )而杀尉。(司马迁《陈涉世家》)

???每字为一印,火烧( )令( )坚。(沈括《活板》)

?????有介词宾语的省略。例如:

???此人一一为( )具言所闻。(陶渊明《桃花源记》)

???4.省略介词。文言中介词“于”也常常省略。例如:

??孰知赋敛之毒有甚(??)是蛇者乎。

(三)被动句:其印为予群从所得

(四)倒装句:

倒装句主要有四种:

???(1)主谓倒装。在感叹句或疑问句中,为了强调谓语而将它放到句首,以加强感叹或疑问语气。

主谓倒装也叫谓语前置或主语后置。古汉语中。谓语的位置也和现代汉语中一样,一般放在主语之后,但有时为了强调和突出谓语的意义,在一些疑问句或感叹句中,就把谓语提前到主语前面。 例:甚矣,汝之不惠。 全句是“汝之不惠甚矣”。谓语前置,表强调的意味,可译为“你太不聪明 了”??

???(2)宾语前置。否定句中代词充当宾语、疑问代词充当动词或介词的宾语以及用“之”字或“是”字作为提宾标志时,宾语通常都要前置。

???宾语前置 文言文中,动词或介词的宾语,一般放置于动词或介词之后,有如下几种情况:

???①疑问句中,疑问代词做宾语,宾语前置。这类句子,介词的宾语也是前置的。a介宾倒装 例:孔文子何以谓之“文”也? “何以”是“以何”的倒装,可译为“为什么” 微斯人,吾谁与归 ?“吾谁与归”是“吾与谁归”的倒装,可译为“我和谁同道呢?”?b谓宾倒装 例:何有于我哉?“何有”是“有何”的倒装。古汉语中,疑问代词做宾语时,一般放在谓语的前面。可译为“有哪一样”。 孔子云:“何陋之有?” “何陋之有”即“有何陋”的倒装。可译为“有什么简陋呢?”“何”,疑问代词,“之”,助词,无实在意义,在这里是宾语前置的标志。

?????② 文言否定句中,代词做宾语,宾语前置。例:僵卧孤村不自哀 “不自哀”是“不哀自”的倒装,可译为“不为自己感到悲哀”。“自”,代词,在否定句中,代词做宾语要前置。

????③ 用“之”或“是”把宾语提于动词前,以突出强调宾语。这时的“之”只是宾语前置的标志,没有什么实在意义。 例:莲之爱,同予者何人?“莲之爱”即“爱莲”的倒装,可译为“喜爱莲花”。“之”,助词,无实在意义,在这里是宾语前置的标志。 孔子云:“何陋之有” “何陋之有”即“有何陋”的倒装。可译为“有什么简陋呢”。“之”,助词,无实在意义,在这里是宾语前置的标志。

????④ 介词“以”的宾语比较活跃,即使不是疑问代词,也可以前置,表示强调。例:是以谓之“文”也。 “是以”是“以是”的倒装,可译为“因此”。“是”是指示代词,指代前面的原因。

???(3)定语后置。古汉语中有时为了突出修饰语,将定语放在中心词之后。

???定语后置 文言文中,定语的位置一般也在中心词前边,但有时为了突出中心词的地位,强调定语所表现的内容,或使语气流畅,往往把定语放在中心词之后。

??①“中心词+后置定语+者” 遂率子孙荷担者三夫 , “荷担者三夫”是“三夫荷担者”的倒装,定语“三夫”后置,以突出中心词“荷担者”,可译为“三个能挑担子的成年男子”。 峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。 “亭翼然临于泉上”是“翼然临于泉上亭 ”的倒装,定语后置,可译为“一座像鸟儿张开翅膀一样高踞在泉上的亭子。”

??② “中心词+之+后置定语+者” 例:予谓菊,花之隐逸者也。 “花之隐逸者”是“隐逸之花”的倒装。可译为“具有隐逸气质的花”?

?③数量词做定语后置 例:尝贻余核舟一,“核舟一”是“一核舟”的倒装,定语“一”后置,可译为“一个核舟”(4)介宾结构后置?

(4)介宾结构后置?

???①用介词“于”组成的介宾短语在文言文中大都后置,译成现代汉语时,除少数译作补语外,大都数都要移到动词前做状语。 例:何有于我哉? 全句为“于我有何哉”的倒装句,介宾结构“于我”后置。译为“在我身上有哪一样呢”“告之于帝”是“于帝告之”的倒装,介宾结构“于帝”后置,译为“向天帝报告了这件事” 躬耕于南阳,苟全性命于乱世,全句为“于南阳躬耕,于乱世苟全性命”的倒装,介宾结构“于南阳、于乱世”后置,可译为“亲自在南阳耕种,在乱世中苟且保全性命”

???②介词“以”组成的介宾短语后置,在今译时,一般都前置做状语。例:屠惧,投以骨。全句为“以骨投之”的倒装,介宾结构“以骨”后置。译为“把骨头扔给它” 为坛而盟,祭以尉首 。“祭以尉首”是“以尉首祭”的倒装,介宾结构“以尉首”后置,可译为“用将尉的头来祭祀” 醉能同其乐,醒能述以文者。“述以文”是“以文述”的倒装,介宾结构“以文”后置,可译为“用文字来记述” 愿陛下托臣以讨贼兴复之效 “托臣以讨贼兴复之效”是“以讨贼兴复之效托臣”的倒装,介宾结构“以讨贼兴复之效”后置。

(五)固定结构:非死则徙尔????得无异乎

巩

固

训

练

当

堂

练

习

结合文中的讲解当学堂练习。

课

后

作

业

宁越,中牟①之鄙人也。苦耕稼之劳,谓其友曰:“何为而可以免此苦也?”其友曰;“莫如学。学三十岁则可以达矣。”宁越曰:“请以十五岁。人将休,吾将不敢休;人将卧,吾将不敢卧。”十五岁而周威公师之。矢②之速也,而不过二里,止也;步之迟也,而百舍③,不止也。今以宁越之材而久不止,其为诸侯师,岂不宜哉???(10分)????????????????(选自《吕氏春秋》)

【注释】①中牟:地名。②矢:射出的箭。③舍:古代度量单位,三十里为一舍。

7.解释下面句子中加点的词语。(2分)

(1)苦耕稼之劳????苦:????????(2)学三十岁则可以达矣????达:????????

8.翻译下面的句子。(2分)

(1)何为而可以免此苦也?

译文:?????????????????????????

(2)十五岁而周威公师之。

译文:?????????????????

9.文中划线句子用了什么修辞手法?有何作用?(2分)

答:??????????????????????

10.从选文看,宁越身上有哪些优点?(2分)

答:??????????????????????

11.小故事说明了什么道理?对你有何启发?(2分)

答:??????????????????????

(一) 7.(2分)(1)以……为苦??(2)显达8.(2分)(1)怎样做才能够免除这种辛苦呢?(2)学了十五年,周威公拜他做了老师。9.(2分)对比。通过对比突出坚持不懈的意义。10.(2分)①虚心听取别人的建议②勤奋刻苦。(或认准目标,坚持不懈)11.(2分)知识改变命运.教育我们要有自强不息的奋斗精神。

反

思

总

结

?

格言警句:一本书像一艘船,带领我们从狭隘的地方,驶向生活的无限广阔的海洋。????????????????????????????????????????———凯勒

同课章节目录