2016-2017学年[华东师大版]高一语文第一册《群英会蒋干中计》课件 (共65张PPT)

文档属性

| 名称 | 2016-2017学年[华东师大版]高一语文第一册《群英会蒋干中计》课件 (共65张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 849.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-09-02 21:31:55 | ||

图片预览

文档简介

课件65张PPT。群英会蒋干中计罗贯中 ·《三国演义》四大古典名著

《水浒传》 — 施耐庵、罗贯中·元末明初

《三国演义》— 罗贯中 ·元末明初

《西游记》 — 吴承恩 · 明代

《红楼梦》 — 曹雪芹 · 清代学习目标 一、了解《三国演义》概略,热爱民族文化遗产,提高文学修养。

二、学习本文围绕中心组织材料的写作方法。三、学习人物性格个性化的写作方法: 1.在矛盾斗争中用人物自己的言行、神态显现出人物性格。 2.运用生动的细节描写突出人物性格。 3.以环境气氛烘托人物性格。 作者简介 罗贯中,明朝人(约1330—约1400),汉族,名本,字贯中,号湖海散人,籍贯山西太原府,一说山西?省祁县;一说山西省清徐县;一说钱塘(今浙江杭州)或庐陵(今江西吉安)人。元末明初著名小说家、戏曲家,是中国章回小说的鼻祖。 罗贯中的一生著作颇丰,主要作品有:剧本《赵太祖龙虎风云会》、《忠正孝子连环谏》、《三平章死哭蜚虎子》;小说《隋唐两朝志传》、《残唐五代史演义》、《三遂平妖传》、《粉妆楼》、据说和施耐庵合著《水浒传》、代表作《三国演义》等。 罗贯中生于元末明初的封建王朝时代。作为与“倡优”、“妓艺”为伍的戏曲平话作家,当时被视为勾栏瓦舍的下九流,正史不可能为他写经作传。唯一可看到的是一位明代贾仲明编著的一本小册子《录鬼簿续编》,上写:“罗贯中,太原人,号湖海散人。与人寡合,乐府隐语,极为清新。与余为忘年交,遭时多故,天各一方。至正甲辰复会,别来又六十余年,竟不知其所终。” ?中学教材取于“三国”的文章

《赤壁之战》北宋· 司马光《资治通鉴》(史书)

《念奴娇·赤壁怀古》北宋· 苏轼(词)

《群英会蒋干中计》明· 罗贯中《三国演义》 (第一部章回体小说)赤壁之战 “赤壁之战”处于攻势的一方是曹操.曹操在扫平北方的军事势力后,挥戈南下,打算消灭刘表、刘备、孙权,以便统一全国.这时正好刘表病死,他的小儿子刘琮向曹操投降。曹操便得了荆州,并任命降将蔡瑁,张允为水军都督,训练水师,准备顺江而下,扫平东吴。

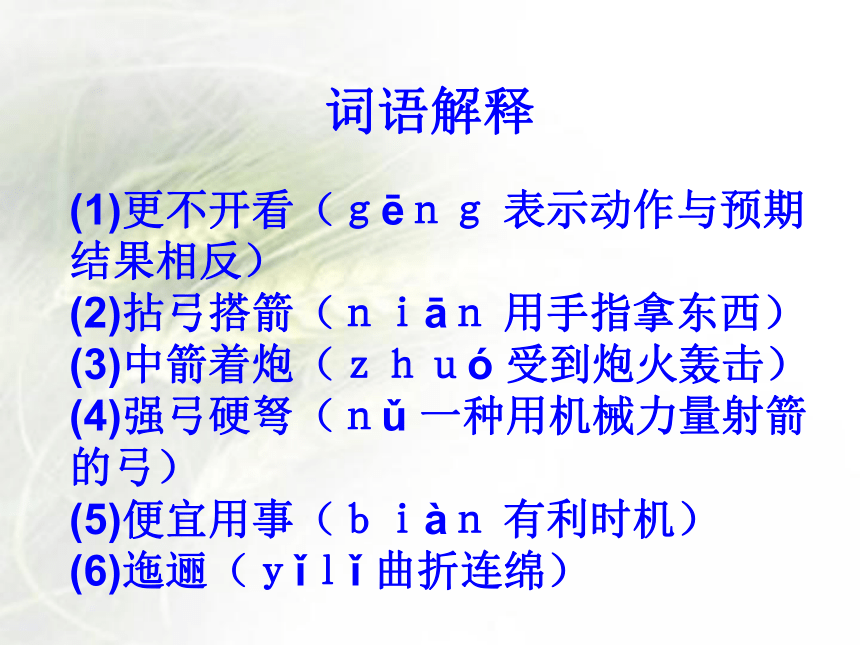

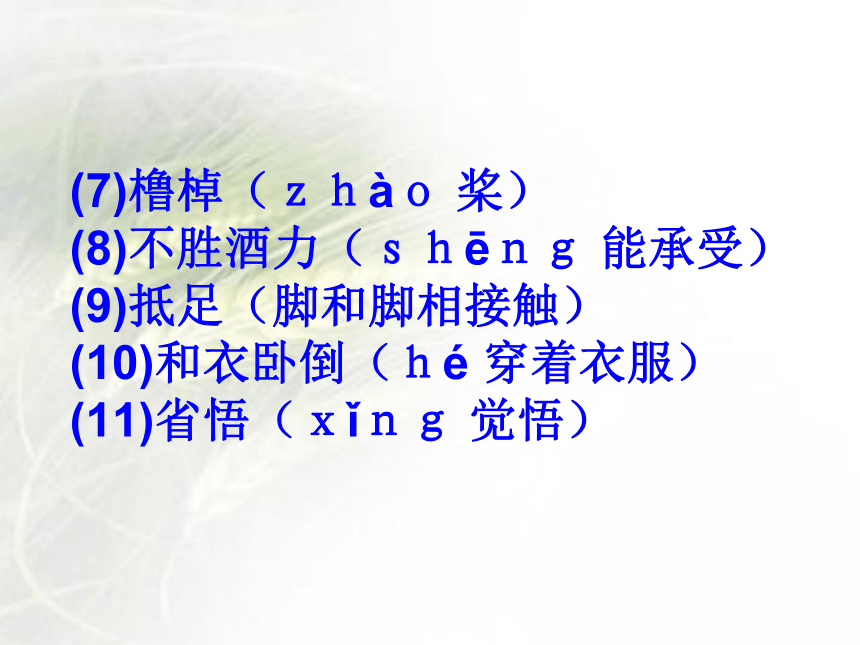

“赤壁之战”处于守势的一方是东吴。东吴的不少官员面对曹操的八十万大军无心应战,力主投降。出使到东吴的诸葛亮舌战群儒驳倒了主降派,使孙权坚定了迎战的决心。孙权任命坚决拒曹的周瑜为都督,率兵抗曹。周瑜认为敌我双方的兵力虽然悬殊很大,但曹操渡江犯了兵家大忌,“素不习水战”是其致命的弱点。周瑜用了反间计、苦肉计、连环计和火攻等计谋最终大败曹军,取得了赤壁之战的胜利。《三国演义》全称《三国志通俗演义》,是我国第一部著名的章回体历史小说,也是我国古代小说跨入成熟阶段的标志。它的作者是元末明初的罗贯中。《三国演义》取材于重大的历史事件。描写从东汉到晋统一约100年间的历史变化,着重写魏、蜀、吴三国的兴衰过程以及彼此间的政治、军事斗争。它既来源于历史,又不同于历史,作者以《三国志》及裴松之注为依据进行艺术加工,既尊重历史,又增加了民间传说。所以它有助于我们形象地了解这个时期的历史,但又不能忘记,它是小说,有许多虚构的地方。《三国演义》塑造了一系列栩栩如生的人物形象,如诸葛亮、曹操、孙权、张飞、周瑜等等,这些人物可以说家喻户晓深入人心。我们也不要忘记,他们是小说中的典型形象,倾注了作者强烈的爱憎褒贬的感彩和主观的取舍原则,所以不同于历史上的真实人物,而且,有的人物是虚构的。 我们阅读这部古典小说,可以增加历史知识,更可以学习作者记述复杂事件和塑造人物形象的写作方法。还可以提高我们的文学修养。 词语解释 (1)更不开看(gēng?表示动作与预期结果相反) (2)拈弓搭箭(niān?用手指拿东西) (3)中箭着炮(zhuó?受到炮火轰击) (4)强弓硬弩(nǔ?一种用机械力量射箭的弓) (5)便宜用事(biàn?有利时机) (6)迤逦(yǐlǐ?曲折连绵) (7)橹棹(zhào?桨) (8)不胜酒力(shēng?能承受) (9)抵足(脚和脚相接触) (10)和衣卧倒(hé?穿着衣服) (11)省悟(xǐng?觉悟) 解释句子中加点词的意思(文化常识)⑴青、徐之兵(青州和徐州,现在的山东省和江苏一带)

⑵二人久居江东(这里指从芜湖,南京以下的长江南岸地区)

⑶干到江左(江东。古人以东为左,以西为右)

⑷虽从江北到此(长江以北,这里指曹营。)

⑸鸣鼓呐喊而进(击鼓、古时作战进军的信号。)

⑹遂下令鸣金收住船只(敲锣,古时作战收兵的信号。 )

⑺现为帐下幕宾(指军中参谋。)

⑻经出辕门(军营的门,也指衙署的外门。)

................故事线索(反间计) 周瑜 曹操(蒋干)

(开端)

定计 说降

(发展)

施计 (高潮) 中计

计成 (结局、尾声) 误杀蔡、张故事情节开端(1-3段):周瑜决定除蔡、张二人。

发展(4-6段):周瑜设下反间计,群英会上

迷蒋干。

高潮(7-8段):周瑜假装泄密,蒋干窃书中

计。

结局(9-10段):曹操中计杀蔡、张二人。

尾声(11段): 周瑜闻讯喜庆计成。故事开端:第一段 却说周瑜回至寨中,…忽报曹操遣使送书至,瑜唤入。使者呈上书看时,封面上 判云“汉大丞相付周都督开拆。”瑜大怒,更不开看,将书扯碎,掷于地上,喝斩来使。

肃曰“两国相争,不斩来使。”

瑜曰:“斩使以示威!”遂斩使者,将首级付从人持回。随令甘宁为先锋,韩当为左翼,蒋钦为右翼,瑜自部领诸将接应,来日四更造饭,五更开船,鸣鼓呐喊而进。

故事开端:第二段 却说曹操知周瑜毁书斩使,大怒,便唤蔡瑁、张允等一班荆州降将为前部,操自为后军,催督战船到三江口。早见东吴船只,蔽江而来。为首一员大将,坐在船上大呼曰:“吾乃甘宁也!谁敢来与我决 战?蔡瑁令弟蔡 前进。两船将近,甘宁拈弓搭箭,望蔡 射来,应弦而倒。宁遂驱船大进,万弩齐发。曹军不能抵当。右边蒋钦,左边韩当,直冲入曹军队中。曹军大半是青、徐之兵,素不习水战,在江面上,战船一摆,早立脚不住。甘宁等三路战船,纵横水面,周瑜又催船助战。曹军中箭着炮者,不计其数。从巳时直杀至未时,周瑜虽得利,只恐寡不敌众,遂下令鸣金收住船只。曹军败回。操登旱寨,再整军士,唤蔡瑁、张允责之曰:“东吴兵少,反为所败,是汝等不用心耳!”蔡瑁曰:“荆州水军,久不 操练,青、徐之军,又素不习水战,故尔致败。今当先立水寨,令青、徐军在中,荆州军在外,每日教习精熟,方可用之。”操曰:“汝既为水军都督,可以便宜从事,何必禀我?”于是张、蔡二人自去训练水军。沿江一带分二十四座水门。至晚点上灯火,照得天心水面通红。旱寨三百余里,烟火不绝。

故事开端:第三段 却说周瑜得胜回寨,犒赏三军,一面差人到吴侯处报捷。当夜,瑜登高观望,只见西边火光接天。左右告曰“此皆北军灯火之光也。”瑜亦心惊。次日,瑜欲亲往探看曹军水寨,乃命收拾楼船一只,带着鼓乐,随行健将数员,各带强弓硬弩,一齐上船迤逦前进。至操寨边,瑜命下了碇石,楼船上鼓乐齐奏。瑜暗窥他水寨,大惊 曰:“此深得水军之妙也!”问:“水军都督是谁?”左右曰:“蔡瑁、张允。”瑜思曰:“二人久居江东,谙习水战,吾必设计先除此二人,然后可以破曹。”正窥看间,早有曹军飞报曹操说:“周瑜偷看吾寨。”操命纵船擒捉。瑜见水寨中旗号动,急叫收起碇石,两边四下一齐轮转橹棹,望江面上如飞而去。比及曹寨中船出时,周瑜的楼船已离了数十里远,追之不及,回报曹操。

阅读1-3段,思考:1、能用几个字概括第一段内容吗?周瑜为什么要这样?

2、第二段写什么?曹操为什么吃败仗?回去后怎么办?

3、周瑜得胜后做些什么?他通过探看曹军水寨发现了什么?如何解决?

4、课文为什么从周瑜毁书斩使,两军大战三江口选起?这与本文的中心有什么关系?

1、能用几个字概括第一段内容吗? 周瑜为什么要这样?

答 : 毁书斩使 。

曹操来信,封面措辞带有对东吴轻蔑侮辱的感彩,周瑜十分恼火。 ①以此抗议示威; ②表示自己决一死战的态度; ③鼓舞士气 。

2、第二段写什么?曹操为什么吃败仗?回去后怎么办? 答: 写曹操折兵和练兵 。

曹操所以失败,一方面由于“青徐之兵 ,不习水战”,另一方面突出周瑜善于调兵遣将 。

曹操回去后采纳蔡、张二人意见,让他们操习水军。3、周瑜得胜后做些什么?他通过探看曹军水寨发现了什么?如何解决?答:得胜后犒军、报捷、“亲往探看曹军水寨”。

看到曹军训练井井有条、声势浩大, 悟出要破曹军,先要除掉“深得水军之妙”的蔡、张二人。于是一条反间计就在心中酝酿了。

4、课文为什么从周瑜毁书斩使,两军大战三江口选起?这与本文的中心有什么关系?答:这两个情节与本文中心有着密切的因果关系。

毁书斩使才有三江口之战;由于曹操三江口战败,才有蔡、张训练水军之举;由于这两人训练水军得法才引来周瑜的探寨并下定除此二人的决心。这是周瑜设计的背景。讨论课文第2部分(4—6段) 1.周瑜一见蒋干如何先声夺人?蒋干反应如何? 讨论。明确:一见面点出蒋干“远涉江湖,为曹氏作说客”,蒋干自以为必会成功,却被一眼洞察,惊愕得不知如何应付,只好心虚气短地说假话掩饰。 2.群英会上,周瑜又如何制止蒋干游说?蒋干又如何反应? 讨论。明确:当众宣布“此吾同窗契友也……不是曹家说客”;令太史慈作监酒“如有提起曹操与东吴军旅之事者,即斩之”。以堵蒋干之嘴。蒋干“惊愕,不敢多言”。 3.周瑜与蒋干一见面,即主动进攻,打下了蒋干的气焰,动摇了蒋干的自信心。又以什么暗示蒋干的劝降不可能成功?蒋干反应如何? 讨论,明确①出迎时和大张筵席时,显示兵将实力。②筵席之后“引干到帐后”看“堆如山积”的粮草。使蒋干说出“兵精粮足,名不虚传!”③对蒋干的一席“言志”,表示自己对孙权的忠诚和东吴人心的团结。蒋干吓得“面如土色”,再也不敢提劝降之事了。 4.周瑜除正面制止蒋干说降外,又怎样设置圈套,让蒋干一步步走近放着密信的桌子的? 讨论。明确:①表面上亲热、拉近乎,“笑而挽其臂”、“今日见了故人”、“瑜携干手”、“瑜执干手”、“瑜复携干入帐”。使蒋干觉得周瑜还是没有忘记“同窗契友”,直至“抵足而眠”。②装醉。“大笑畅饮”、“佯醉大笑”、“佯作大醉之状……和衣卧倒,呕吐狼籍”、“鼻息如雷”。使蒋干盗信有隙可趁。 讨论第3部分(7—8段)蒋干终于去看信了,要上钩了,这里是故事的高潮,因为周瑜用计的成功与否,就看蒋干盗不盗信,他盗了信,曹操才能看到。1.为什么蒋干对密信深信不疑,忙将它“暗藏于衣内”?后来又能使曹操一时信以为真? 讨论。明确:密信措辞设计周到备至,富有迷惑性。①“某等降曹,非图士禄,迫于势耳。”——蔡、张新降曹操,还未得到信任,容易使蒋、曹理解为投降非出真心。“已赚北军困于寨中”,蔡、张训练水军的确是“青、徐军在中,荆州军在外”。②“但得其便,即将操贼之首,献于麾下”容易使对方激动。④“早晚人到,便有关报”为当晚假探子报讯伏笔。蒋干在曹操处夸下的海口“丞相放心,干到江左,必要成功”正无法实现时,看到密信认为天赐良机。

周瑜的反间计,在7、8段包括三个组成部分:①密信,②梦话,③假密报。而密信是主要的,是基础,后两者使蒋干对密信深信不疑。2.周瑜是怎样以梦话、假密报进一步迷惑蒋干的? 讨论。明确:两次说梦话:“教你看操贼之首”,好像是酒醉失言,醒来假装不知床上睡的是谁。假托北方有人来报密:“张、蔡二都督道:‘急切不得下手。’”与密信内容相互印证。用计环环相扣、天衣无缝,使蒋干深信不疑。 讨论第4部分(第9段)1.第9段讲了些什么内容? 讨论。明确:讲了周瑜用反间计的结果,①曹操中计,杀了蔡、张二人。②周瑜计成,保持了自己一方水上优势。 2.曹操为什么会中计?为什么又马上省悟?为什么又知错不认错? 讨论。明确:曹操对降将蔡、张二人本来不大信任,三江口折兵,回去就怪他们“汝等不用心耳”,所以后来会一时相信密信内容。看到首级想到水军的重要,失去两将也就意味着失去水上优势。但他刚愎自用,主观自信,不肯承认错误反而找杀蔡、张两人的借口,说他们“怠慢军法”。 讨论第5部分(第10段)提问:曹操杀蔡、张二人后,课文为什么还要选入“细作探知”一段作尾声? 讨论。明确:选这一段作尾声,情节才完整。周瑜的“吾所患者此二人耳,今既剿除。吾无忧矣!”①与第3段中“吾必设计先除此二人,然后可以破曹”呼应,说明计策的成功。②曹操失去能使水军由劣势转化为优势的将领,对于随后的赤壁大战曹败吴胜有很大关系。周瑜可以说除去最主要的障碍,所以“大喜”。 本文的主要人物有三个,即周瑜、蒋干、曹操。这三个人在整个故事中分别有哪些活动? ?提示:东吴都督周瑜,受命率军抗曹,形势对他不利,但他无所畏惧,决心与曹操决一死战。他对曹操来信直书“汉大丞相付周都督开拆”十分愤怒,认为是对东吴的轻视和侮辱,于是毁书斩使以示威,接着又初战得胜,挫伤了敌人的锐气,但周瑜并不轻敌,还连夜亲去侦察战败后的曹营水寨,一看之下,大吃一惊。问题1:周瑜看到了一些什么呢? ?(看到“沿江一带分为二十四座水面,以大船居于外为城廓,小船居于内可通来往。至晚点上灯火,照得天心水面通红”这一使他心惊的阵势。)问题2:这个新的阵势是由谁部署的?它对周瑜有什么影响? ?(是“久居江东,谙习水战”的蔡瑁、张允二将部署的,看来要取得赤壁之战的胜利,周瑜就必须先要除掉这两个心腹之患。这时恰好曹操的说客蒋干前来劝降,给周瑜提供了离间曹军内部、施展借刀杀人之计的机会。)问题3:周瑜是怎样利用这个机会的? ?(周瑜的第一步是只叙同窗情谊,却不让蒋干有开口劝降的机会,并在群英会上下了谈论战事者斩的禁令,使蒋干完全处于被动地位。第二步故意陪蒋干参观东吴的军营和备战情况,并向蒋干叙说了自己同孙权的亲密关系以及他抗曹的坚定态度。一来显示他与蒋干的友谊非比寻常,为后面的蒋干盗书网开一面;二来彻底断了蒋干劝降立功的希望。第三步是装醉,诱使蒋干错误地以为有机可乘,而此时的蒋干劝降无望又不想空手而归,自然就步步堕入了周瑜事先设计好的圈套。)问题4:为使蒋干深信不疑,周瑜又是怎样装醉的? ?(周瑜在群英会上的少年得意、踌躇满志,且见了故人酒逢知己,喝得酩酊大醉的情状,在蒋干看来完全合乎情理。此时的蒋干,苦无办法又急于脱身,因此彻夜难眠,这就造成了他翻书盗信的结果。)问题5:为什么蒋干对这封假信毫不怀疑,还自以为发现了一个重大机密呢? ?(因为假信内容在蒋干看来处处合乎情理:(1)蔡瑁、张允本非曹操嫡系,原为荆州刘表部下,新近降曹,信中说他们投降为形势所迫,并非真意。(2)信中编造了“已赚北军困于寨中”的话,促使蒋、曹二人都想起水寨兵员的布局是荆州水军在外圈,曹操的青徐军在内圈,确信这样的部署是个阴谋。(3)信中又说蔡、张二人准备杀死曹操投奔东吴。这几点不但促使蒋干认为事态严重,同时也激怒了曹操,使之中计。信的末尾又设下伏笔,说早晚有人来江东联系,这就为当晚假探子的报信作了印证。总之,这封假信设计周密,才使蒋干深信不疑。而对于劝降不成的蒋干来说似乎又从天上掉下了一个向曹操邀功的机会。)问题6:虽说假信编造得十分周密,但才智过人的周瑜又安排了一连串迷惑蒋干的手段。这些迷惑手段有哪些? ?(一是周瑜两次装说梦话:“子翼,数日之内,教你看曹贼之首。”这就使蒋干误以为周瑜是“醉后吐真言”。二是假设江北来人联系,故意清晰地说出“蔡张二都督道、急切不得下手”的话,使蒋干坚信蔡、张二将确实与东吴有勾结。三是周瑜装睡不醒,让蒋干自由行动,有机会不告而别,好尽早回去报功。)问题7:从以上分析,总结一下周瑜、蒋干这两个人的性格特征是怎样的? ?(蒋干轻率大意,轻举妄动,自以为聪明却步步堕入周瑜的圈套。他忠于曹操,处处想博得曹操的更大信任,盗信后,更是求功心切,终于被迷惑中计。周瑜则机智多谋头脑敏锐,指挥若定。他机敏地利用蒋干过江劝降的机会,精心设计了一套周密的反间计,不费一兵一卒达到了削弱对手的目的,充分表现了他卓越的军事才干。)问题8:曹操一向老谋深算,又生性多疑,他为什么也会中计呢?从中可以看出曹操的哪些性格特征? (曹操自恃实力强大,不把东吴放在眼里,同意蒋干过江劝降,本身就是一个错误的估计,待蒋干盗信回来,又偏听偏信,杀了蔡、张二将。事后虽警觉上当,但却文过饰非,不肯承认错误。可见曹操正是由多疑而主观,加之刚愎自用而中计的。)问题9:通过对周、蒋、曹三个主要人物的性格特征的分析,说说课文的主题是什么? ?(课文的主题是赞美周瑜的卓越军事才干,也告诉了我们知彼知己方能百战百胜的道理。)分析人物形象1.通过以上分析,你认为周瑜是怎样的一位军事家? 讨论。明确:他勇敢善战(三江口初捷的布置指挥),足智多谋,反间计是在他夜探曹军后定下的,实施过程步步紧逼,精密周到。他又是年轻潇洒,豪放自信(酒席上舞剑作歌,接待蒋干时的内紧外松,几次大笑)。 2.蒋干是曹操的蹩脚参谋,他的性格特征又是怎样呢? 讨论。明确:他愚蠢而又自作聪明。他自以为“周郎同窗交契”,能凭三寸不烂之舌说降周瑜,并说了“必要成功”的大话。来江东时“昂然”之态说明他盲目的自信。在周瑜施计中根本无开口的余地,反而步步走进圈套,还自以为得计。 3.作者用哪些手法塑造这两个人物形象的? 讨论。明确:①在事件的叙述中作者用白描手法简略交代。②以人物自己言行神态表现。③细节描写(如周瑜佯醉呕吐;周瑜假喝“低声”,便唤“子翼”;蒋干窃听等)。④气氛烘托(如对曹军水陆军营的气氛描写,蒋干盗信时的紧张气氛设置等)。⑤用对比、映衬的手法使两人性格更鲜明。 4.如何概括曹操的性格特征? 讨论。明确:他刚愎自用,骄傲轻敌,自恃“率兵百万”而不重视水战劣势。他天性多疑,对降将不信任、不重视,以致后来会一时上当。他急躁而奸诈,因急躁,会错用蒋干,因奸诈,知错不认错,还要寻找借口。(在当时也的确不能认错,随意错杀降将,会使荆襄降将不满而动摇军心。) 通过对周、蒋、曹这三个主要人物的分析,说说小说的主题是什么? 讨论。明确:通过这个故事反映曹操与东吴间复杂的政治斗争和军事斗争,赞美了周瑜的卓越的军事才干。 人物性格1.周瑜的每次“笑”的不同原因及反映的思想性格特征: ①……笑谓诸将曰(正好抓到使反间计的契机) ②瑜笑曰:“吾虽不及师旷之聪……”“(笑蒋干的心虚,说假话) ③瑜笑而挽其臂(表亲热,假装相信他) ④大笑畅饮(表示见故人而高兴,麻痹蒋干) ⑤佯醉大笑曰(以实力和意气盖过蒋干) ⑥言罢大笑(以示处境之优越,讥笑蒋干竟来劝降) 这三次“笑”,三次“大笑”,表示周瑜胸有成竹,潇洒自信。 2.蒋干神态变化所反映的性格特征: ①昂然而来(盲目自信); ②愕然(竟一语被周瑜言中,不知所措) ③蒋干惊愕(周瑜如此坚决,又惊又急) ④蒋干面如土色(胆小愚蠢,一下吓倒) 蒋干只会夸口,胸无城府,到了东吴,在足智多谋的周瑜面前毫无施展余地。 故事开端故事开端故事发展故事发展故事发展故事高潮故事高潮故事结局故事尾声作业:1.熟读课文,思考课后练习题二、三。

2.试归纳文中人物形象。

《水浒传》 — 施耐庵、罗贯中·元末明初

《三国演义》— 罗贯中 ·元末明初

《西游记》 — 吴承恩 · 明代

《红楼梦》 — 曹雪芹 · 清代学习目标 一、了解《三国演义》概略,热爱民族文化遗产,提高文学修养。

二、学习本文围绕中心组织材料的写作方法。三、学习人物性格个性化的写作方法: 1.在矛盾斗争中用人物自己的言行、神态显现出人物性格。 2.运用生动的细节描写突出人物性格。 3.以环境气氛烘托人物性格。 作者简介 罗贯中,明朝人(约1330—约1400),汉族,名本,字贯中,号湖海散人,籍贯山西太原府,一说山西?省祁县;一说山西省清徐县;一说钱塘(今浙江杭州)或庐陵(今江西吉安)人。元末明初著名小说家、戏曲家,是中国章回小说的鼻祖。 罗贯中的一生著作颇丰,主要作品有:剧本《赵太祖龙虎风云会》、《忠正孝子连环谏》、《三平章死哭蜚虎子》;小说《隋唐两朝志传》、《残唐五代史演义》、《三遂平妖传》、《粉妆楼》、据说和施耐庵合著《水浒传》、代表作《三国演义》等。 罗贯中生于元末明初的封建王朝时代。作为与“倡优”、“妓艺”为伍的戏曲平话作家,当时被视为勾栏瓦舍的下九流,正史不可能为他写经作传。唯一可看到的是一位明代贾仲明编著的一本小册子《录鬼簿续编》,上写:“罗贯中,太原人,号湖海散人。与人寡合,乐府隐语,极为清新。与余为忘年交,遭时多故,天各一方。至正甲辰复会,别来又六十余年,竟不知其所终。” ?中学教材取于“三国”的文章

《赤壁之战》北宋· 司马光《资治通鉴》(史书)

《念奴娇·赤壁怀古》北宋· 苏轼(词)

《群英会蒋干中计》明· 罗贯中《三国演义》 (第一部章回体小说)赤壁之战 “赤壁之战”处于攻势的一方是曹操.曹操在扫平北方的军事势力后,挥戈南下,打算消灭刘表、刘备、孙权,以便统一全国.这时正好刘表病死,他的小儿子刘琮向曹操投降。曹操便得了荆州,并任命降将蔡瑁,张允为水军都督,训练水师,准备顺江而下,扫平东吴。

“赤壁之战”处于守势的一方是东吴。东吴的不少官员面对曹操的八十万大军无心应战,力主投降。出使到东吴的诸葛亮舌战群儒驳倒了主降派,使孙权坚定了迎战的决心。孙权任命坚决拒曹的周瑜为都督,率兵抗曹。周瑜认为敌我双方的兵力虽然悬殊很大,但曹操渡江犯了兵家大忌,“素不习水战”是其致命的弱点。周瑜用了反间计、苦肉计、连环计和火攻等计谋最终大败曹军,取得了赤壁之战的胜利。《三国演义》全称《三国志通俗演义》,是我国第一部著名的章回体历史小说,也是我国古代小说跨入成熟阶段的标志。它的作者是元末明初的罗贯中。《三国演义》取材于重大的历史事件。描写从东汉到晋统一约100年间的历史变化,着重写魏、蜀、吴三国的兴衰过程以及彼此间的政治、军事斗争。它既来源于历史,又不同于历史,作者以《三国志》及裴松之注为依据进行艺术加工,既尊重历史,又增加了民间传说。所以它有助于我们形象地了解这个时期的历史,但又不能忘记,它是小说,有许多虚构的地方。《三国演义》塑造了一系列栩栩如生的人物形象,如诸葛亮、曹操、孙权、张飞、周瑜等等,这些人物可以说家喻户晓深入人心。我们也不要忘记,他们是小说中的典型形象,倾注了作者强烈的爱憎褒贬的感彩和主观的取舍原则,所以不同于历史上的真实人物,而且,有的人物是虚构的。 我们阅读这部古典小说,可以增加历史知识,更可以学习作者记述复杂事件和塑造人物形象的写作方法。还可以提高我们的文学修养。 词语解释 (1)更不开看(gēng?表示动作与预期结果相反) (2)拈弓搭箭(niān?用手指拿东西) (3)中箭着炮(zhuó?受到炮火轰击) (4)强弓硬弩(nǔ?一种用机械力量射箭的弓) (5)便宜用事(biàn?有利时机) (6)迤逦(yǐlǐ?曲折连绵) (7)橹棹(zhào?桨) (8)不胜酒力(shēng?能承受) (9)抵足(脚和脚相接触) (10)和衣卧倒(hé?穿着衣服) (11)省悟(xǐng?觉悟) 解释句子中加点词的意思(文化常识)⑴青、徐之兵(青州和徐州,现在的山东省和江苏一带)

⑵二人久居江东(这里指从芜湖,南京以下的长江南岸地区)

⑶干到江左(江东。古人以东为左,以西为右)

⑷虽从江北到此(长江以北,这里指曹营。)

⑸鸣鼓呐喊而进(击鼓、古时作战进军的信号。)

⑹遂下令鸣金收住船只(敲锣,古时作战收兵的信号。 )

⑺现为帐下幕宾(指军中参谋。)

⑻经出辕门(军营的门,也指衙署的外门。)

................故事线索(反间计) 周瑜 曹操(蒋干)

(开端)

定计 说降

(发展)

施计 (高潮) 中计

计成 (结局、尾声) 误杀蔡、张故事情节开端(1-3段):周瑜决定除蔡、张二人。

发展(4-6段):周瑜设下反间计,群英会上

迷蒋干。

高潮(7-8段):周瑜假装泄密,蒋干窃书中

计。

结局(9-10段):曹操中计杀蔡、张二人。

尾声(11段): 周瑜闻讯喜庆计成。故事开端:第一段 却说周瑜回至寨中,…忽报曹操遣使送书至,瑜唤入。使者呈上书看时,封面上 判云“汉大丞相付周都督开拆。”瑜大怒,更不开看,将书扯碎,掷于地上,喝斩来使。

肃曰“两国相争,不斩来使。”

瑜曰:“斩使以示威!”遂斩使者,将首级付从人持回。随令甘宁为先锋,韩当为左翼,蒋钦为右翼,瑜自部领诸将接应,来日四更造饭,五更开船,鸣鼓呐喊而进。

故事开端:第二段 却说曹操知周瑜毁书斩使,大怒,便唤蔡瑁、张允等一班荆州降将为前部,操自为后军,催督战船到三江口。早见东吴船只,蔽江而来。为首一员大将,坐在船上大呼曰:“吾乃甘宁也!谁敢来与我决 战?蔡瑁令弟蔡 前进。两船将近,甘宁拈弓搭箭,望蔡 射来,应弦而倒。宁遂驱船大进,万弩齐发。曹军不能抵当。右边蒋钦,左边韩当,直冲入曹军队中。曹军大半是青、徐之兵,素不习水战,在江面上,战船一摆,早立脚不住。甘宁等三路战船,纵横水面,周瑜又催船助战。曹军中箭着炮者,不计其数。从巳时直杀至未时,周瑜虽得利,只恐寡不敌众,遂下令鸣金收住船只。曹军败回。操登旱寨,再整军士,唤蔡瑁、张允责之曰:“东吴兵少,反为所败,是汝等不用心耳!”蔡瑁曰:“荆州水军,久不 操练,青、徐之军,又素不习水战,故尔致败。今当先立水寨,令青、徐军在中,荆州军在外,每日教习精熟,方可用之。”操曰:“汝既为水军都督,可以便宜从事,何必禀我?”于是张、蔡二人自去训练水军。沿江一带分二十四座水门。至晚点上灯火,照得天心水面通红。旱寨三百余里,烟火不绝。

故事开端:第三段 却说周瑜得胜回寨,犒赏三军,一面差人到吴侯处报捷。当夜,瑜登高观望,只见西边火光接天。左右告曰“此皆北军灯火之光也。”瑜亦心惊。次日,瑜欲亲往探看曹军水寨,乃命收拾楼船一只,带着鼓乐,随行健将数员,各带强弓硬弩,一齐上船迤逦前进。至操寨边,瑜命下了碇石,楼船上鼓乐齐奏。瑜暗窥他水寨,大惊 曰:“此深得水军之妙也!”问:“水军都督是谁?”左右曰:“蔡瑁、张允。”瑜思曰:“二人久居江东,谙习水战,吾必设计先除此二人,然后可以破曹。”正窥看间,早有曹军飞报曹操说:“周瑜偷看吾寨。”操命纵船擒捉。瑜见水寨中旗号动,急叫收起碇石,两边四下一齐轮转橹棹,望江面上如飞而去。比及曹寨中船出时,周瑜的楼船已离了数十里远,追之不及,回报曹操。

阅读1-3段,思考:1、能用几个字概括第一段内容吗?周瑜为什么要这样?

2、第二段写什么?曹操为什么吃败仗?回去后怎么办?

3、周瑜得胜后做些什么?他通过探看曹军水寨发现了什么?如何解决?

4、课文为什么从周瑜毁书斩使,两军大战三江口选起?这与本文的中心有什么关系?

1、能用几个字概括第一段内容吗? 周瑜为什么要这样?

答 : 毁书斩使 。

曹操来信,封面措辞带有对东吴轻蔑侮辱的感彩,周瑜十分恼火。 ①以此抗议示威; ②表示自己决一死战的态度; ③鼓舞士气 。

2、第二段写什么?曹操为什么吃败仗?回去后怎么办? 答: 写曹操折兵和练兵 。

曹操所以失败,一方面由于“青徐之兵 ,不习水战”,另一方面突出周瑜善于调兵遣将 。

曹操回去后采纳蔡、张二人意见,让他们操习水军。3、周瑜得胜后做些什么?他通过探看曹军水寨发现了什么?如何解决?答:得胜后犒军、报捷、“亲往探看曹军水寨”。

看到曹军训练井井有条、声势浩大, 悟出要破曹军,先要除掉“深得水军之妙”的蔡、张二人。于是一条反间计就在心中酝酿了。

4、课文为什么从周瑜毁书斩使,两军大战三江口选起?这与本文的中心有什么关系?答:这两个情节与本文中心有着密切的因果关系。

毁书斩使才有三江口之战;由于曹操三江口战败,才有蔡、张训练水军之举;由于这两人训练水军得法才引来周瑜的探寨并下定除此二人的决心。这是周瑜设计的背景。讨论课文第2部分(4—6段) 1.周瑜一见蒋干如何先声夺人?蒋干反应如何? 讨论。明确:一见面点出蒋干“远涉江湖,为曹氏作说客”,蒋干自以为必会成功,却被一眼洞察,惊愕得不知如何应付,只好心虚气短地说假话掩饰。 2.群英会上,周瑜又如何制止蒋干游说?蒋干又如何反应? 讨论。明确:当众宣布“此吾同窗契友也……不是曹家说客”;令太史慈作监酒“如有提起曹操与东吴军旅之事者,即斩之”。以堵蒋干之嘴。蒋干“惊愕,不敢多言”。 3.周瑜与蒋干一见面,即主动进攻,打下了蒋干的气焰,动摇了蒋干的自信心。又以什么暗示蒋干的劝降不可能成功?蒋干反应如何? 讨论,明确①出迎时和大张筵席时,显示兵将实力。②筵席之后“引干到帐后”看“堆如山积”的粮草。使蒋干说出“兵精粮足,名不虚传!”③对蒋干的一席“言志”,表示自己对孙权的忠诚和东吴人心的团结。蒋干吓得“面如土色”,再也不敢提劝降之事了。 4.周瑜除正面制止蒋干说降外,又怎样设置圈套,让蒋干一步步走近放着密信的桌子的? 讨论。明确:①表面上亲热、拉近乎,“笑而挽其臂”、“今日见了故人”、“瑜携干手”、“瑜执干手”、“瑜复携干入帐”。使蒋干觉得周瑜还是没有忘记“同窗契友”,直至“抵足而眠”。②装醉。“大笑畅饮”、“佯醉大笑”、“佯作大醉之状……和衣卧倒,呕吐狼籍”、“鼻息如雷”。使蒋干盗信有隙可趁。 讨论第3部分(7—8段)蒋干终于去看信了,要上钩了,这里是故事的高潮,因为周瑜用计的成功与否,就看蒋干盗不盗信,他盗了信,曹操才能看到。1.为什么蒋干对密信深信不疑,忙将它“暗藏于衣内”?后来又能使曹操一时信以为真? 讨论。明确:密信措辞设计周到备至,富有迷惑性。①“某等降曹,非图士禄,迫于势耳。”——蔡、张新降曹操,还未得到信任,容易使蒋、曹理解为投降非出真心。“已赚北军困于寨中”,蔡、张训练水军的确是“青、徐军在中,荆州军在外”。②“但得其便,即将操贼之首,献于麾下”容易使对方激动。④“早晚人到,便有关报”为当晚假探子报讯伏笔。蒋干在曹操处夸下的海口“丞相放心,干到江左,必要成功”正无法实现时,看到密信认为天赐良机。

周瑜的反间计,在7、8段包括三个组成部分:①密信,②梦话,③假密报。而密信是主要的,是基础,后两者使蒋干对密信深信不疑。2.周瑜是怎样以梦话、假密报进一步迷惑蒋干的? 讨论。明确:两次说梦话:“教你看操贼之首”,好像是酒醉失言,醒来假装不知床上睡的是谁。假托北方有人来报密:“张、蔡二都督道:‘急切不得下手。’”与密信内容相互印证。用计环环相扣、天衣无缝,使蒋干深信不疑。 讨论第4部分(第9段)1.第9段讲了些什么内容? 讨论。明确:讲了周瑜用反间计的结果,①曹操中计,杀了蔡、张二人。②周瑜计成,保持了自己一方水上优势。 2.曹操为什么会中计?为什么又马上省悟?为什么又知错不认错? 讨论。明确:曹操对降将蔡、张二人本来不大信任,三江口折兵,回去就怪他们“汝等不用心耳”,所以后来会一时相信密信内容。看到首级想到水军的重要,失去两将也就意味着失去水上优势。但他刚愎自用,主观自信,不肯承认错误反而找杀蔡、张两人的借口,说他们“怠慢军法”。 讨论第5部分(第10段)提问:曹操杀蔡、张二人后,课文为什么还要选入“细作探知”一段作尾声? 讨论。明确:选这一段作尾声,情节才完整。周瑜的“吾所患者此二人耳,今既剿除。吾无忧矣!”①与第3段中“吾必设计先除此二人,然后可以破曹”呼应,说明计策的成功。②曹操失去能使水军由劣势转化为优势的将领,对于随后的赤壁大战曹败吴胜有很大关系。周瑜可以说除去最主要的障碍,所以“大喜”。 本文的主要人物有三个,即周瑜、蒋干、曹操。这三个人在整个故事中分别有哪些活动? ?提示:东吴都督周瑜,受命率军抗曹,形势对他不利,但他无所畏惧,决心与曹操决一死战。他对曹操来信直书“汉大丞相付周都督开拆”十分愤怒,认为是对东吴的轻视和侮辱,于是毁书斩使以示威,接着又初战得胜,挫伤了敌人的锐气,但周瑜并不轻敌,还连夜亲去侦察战败后的曹营水寨,一看之下,大吃一惊。问题1:周瑜看到了一些什么呢? ?(看到“沿江一带分为二十四座水面,以大船居于外为城廓,小船居于内可通来往。至晚点上灯火,照得天心水面通红”这一使他心惊的阵势。)问题2:这个新的阵势是由谁部署的?它对周瑜有什么影响? ?(是“久居江东,谙习水战”的蔡瑁、张允二将部署的,看来要取得赤壁之战的胜利,周瑜就必须先要除掉这两个心腹之患。这时恰好曹操的说客蒋干前来劝降,给周瑜提供了离间曹军内部、施展借刀杀人之计的机会。)问题3:周瑜是怎样利用这个机会的? ?(周瑜的第一步是只叙同窗情谊,却不让蒋干有开口劝降的机会,并在群英会上下了谈论战事者斩的禁令,使蒋干完全处于被动地位。第二步故意陪蒋干参观东吴的军营和备战情况,并向蒋干叙说了自己同孙权的亲密关系以及他抗曹的坚定态度。一来显示他与蒋干的友谊非比寻常,为后面的蒋干盗书网开一面;二来彻底断了蒋干劝降立功的希望。第三步是装醉,诱使蒋干错误地以为有机可乘,而此时的蒋干劝降无望又不想空手而归,自然就步步堕入了周瑜事先设计好的圈套。)问题4:为使蒋干深信不疑,周瑜又是怎样装醉的? ?(周瑜在群英会上的少年得意、踌躇满志,且见了故人酒逢知己,喝得酩酊大醉的情状,在蒋干看来完全合乎情理。此时的蒋干,苦无办法又急于脱身,因此彻夜难眠,这就造成了他翻书盗信的结果。)问题5:为什么蒋干对这封假信毫不怀疑,还自以为发现了一个重大机密呢? ?(因为假信内容在蒋干看来处处合乎情理:(1)蔡瑁、张允本非曹操嫡系,原为荆州刘表部下,新近降曹,信中说他们投降为形势所迫,并非真意。(2)信中编造了“已赚北军困于寨中”的话,促使蒋、曹二人都想起水寨兵员的布局是荆州水军在外圈,曹操的青徐军在内圈,确信这样的部署是个阴谋。(3)信中又说蔡、张二人准备杀死曹操投奔东吴。这几点不但促使蒋干认为事态严重,同时也激怒了曹操,使之中计。信的末尾又设下伏笔,说早晚有人来江东联系,这就为当晚假探子的报信作了印证。总之,这封假信设计周密,才使蒋干深信不疑。而对于劝降不成的蒋干来说似乎又从天上掉下了一个向曹操邀功的机会。)问题6:虽说假信编造得十分周密,但才智过人的周瑜又安排了一连串迷惑蒋干的手段。这些迷惑手段有哪些? ?(一是周瑜两次装说梦话:“子翼,数日之内,教你看曹贼之首。”这就使蒋干误以为周瑜是“醉后吐真言”。二是假设江北来人联系,故意清晰地说出“蔡张二都督道、急切不得下手”的话,使蒋干坚信蔡、张二将确实与东吴有勾结。三是周瑜装睡不醒,让蒋干自由行动,有机会不告而别,好尽早回去报功。)问题7:从以上分析,总结一下周瑜、蒋干这两个人的性格特征是怎样的? ?(蒋干轻率大意,轻举妄动,自以为聪明却步步堕入周瑜的圈套。他忠于曹操,处处想博得曹操的更大信任,盗信后,更是求功心切,终于被迷惑中计。周瑜则机智多谋头脑敏锐,指挥若定。他机敏地利用蒋干过江劝降的机会,精心设计了一套周密的反间计,不费一兵一卒达到了削弱对手的目的,充分表现了他卓越的军事才干。)问题8:曹操一向老谋深算,又生性多疑,他为什么也会中计呢?从中可以看出曹操的哪些性格特征? (曹操自恃实力强大,不把东吴放在眼里,同意蒋干过江劝降,本身就是一个错误的估计,待蒋干盗信回来,又偏听偏信,杀了蔡、张二将。事后虽警觉上当,但却文过饰非,不肯承认错误。可见曹操正是由多疑而主观,加之刚愎自用而中计的。)问题9:通过对周、蒋、曹三个主要人物的性格特征的分析,说说课文的主题是什么? ?(课文的主题是赞美周瑜的卓越军事才干,也告诉了我们知彼知己方能百战百胜的道理。)分析人物形象1.通过以上分析,你认为周瑜是怎样的一位军事家? 讨论。明确:他勇敢善战(三江口初捷的布置指挥),足智多谋,反间计是在他夜探曹军后定下的,实施过程步步紧逼,精密周到。他又是年轻潇洒,豪放自信(酒席上舞剑作歌,接待蒋干时的内紧外松,几次大笑)。 2.蒋干是曹操的蹩脚参谋,他的性格特征又是怎样呢? 讨论。明确:他愚蠢而又自作聪明。他自以为“周郎同窗交契”,能凭三寸不烂之舌说降周瑜,并说了“必要成功”的大话。来江东时“昂然”之态说明他盲目的自信。在周瑜施计中根本无开口的余地,反而步步走进圈套,还自以为得计。 3.作者用哪些手法塑造这两个人物形象的? 讨论。明确:①在事件的叙述中作者用白描手法简略交代。②以人物自己言行神态表现。③细节描写(如周瑜佯醉呕吐;周瑜假喝“低声”,便唤“子翼”;蒋干窃听等)。④气氛烘托(如对曹军水陆军营的气氛描写,蒋干盗信时的紧张气氛设置等)。⑤用对比、映衬的手法使两人性格更鲜明。 4.如何概括曹操的性格特征? 讨论。明确:他刚愎自用,骄傲轻敌,自恃“率兵百万”而不重视水战劣势。他天性多疑,对降将不信任、不重视,以致后来会一时上当。他急躁而奸诈,因急躁,会错用蒋干,因奸诈,知错不认错,还要寻找借口。(在当时也的确不能认错,随意错杀降将,会使荆襄降将不满而动摇军心。) 通过对周、蒋、曹这三个主要人物的分析,说说小说的主题是什么? 讨论。明确:通过这个故事反映曹操与东吴间复杂的政治斗争和军事斗争,赞美了周瑜的卓越的军事才干。 人物性格1.周瑜的每次“笑”的不同原因及反映的思想性格特征: ①……笑谓诸将曰(正好抓到使反间计的契机) ②瑜笑曰:“吾虽不及师旷之聪……”“(笑蒋干的心虚,说假话) ③瑜笑而挽其臂(表亲热,假装相信他) ④大笑畅饮(表示见故人而高兴,麻痹蒋干) ⑤佯醉大笑曰(以实力和意气盖过蒋干) ⑥言罢大笑(以示处境之优越,讥笑蒋干竟来劝降) 这三次“笑”,三次“大笑”,表示周瑜胸有成竹,潇洒自信。 2.蒋干神态变化所反映的性格特征: ①昂然而来(盲目自信); ②愕然(竟一语被周瑜言中,不知所措) ③蒋干惊愕(周瑜如此坚决,又惊又急) ④蒋干面如土色(胆小愚蠢,一下吓倒) 蒋干只会夸口,胸无城府,到了东吴,在足智多谋的周瑜面前毫无施展余地。 故事开端故事开端故事发展故事发展故事发展故事高潮故事高潮故事结局故事尾声作业:1.熟读课文,思考课后练习题二、三。

2.试归纳文中人物形象。