人教版七年级语文上册课件 第五单元第23课绿色蝈蝈 (共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版七年级语文上册课件 第五单元第23课绿色蝈蝈 (共31张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 459.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-09-02 22:12:28 | ||

图片预览

文档简介

课件31张PPT。绿色蝈蝈蝈蝈,昆虫。螽斯的一种。翅短,腹大,雄的前翅基部可摩擦发声。吃植物的嫩叶和花,危害农作物。也有称之为“哥哥”。

--《辞海》 酷爱学习的后进生

一个孤独、清苦的钻研的学者

被达尔文称为“难以效法的观察家”

用散文来写昆虫的观察家

昆虫世界的维吉尔

被推荐为诺贝尔文学奖候选人法布尔“你们是把昆虫开膛破肚,而我是在它们活蹦乱跳的情况下进行研究;

你们把昆虫变成一堆既可怖又可怜的东西,而我则使得人们喜欢它们;

你们在酷刑室和碎尸场里工作,而我是在蔚蓝的天空下,在鸣蝉的歌声中观察;

你们用试剂测试蜂房和原生质,而我却研究本能的最高表现;

你们探究死亡而我却探究生命。”

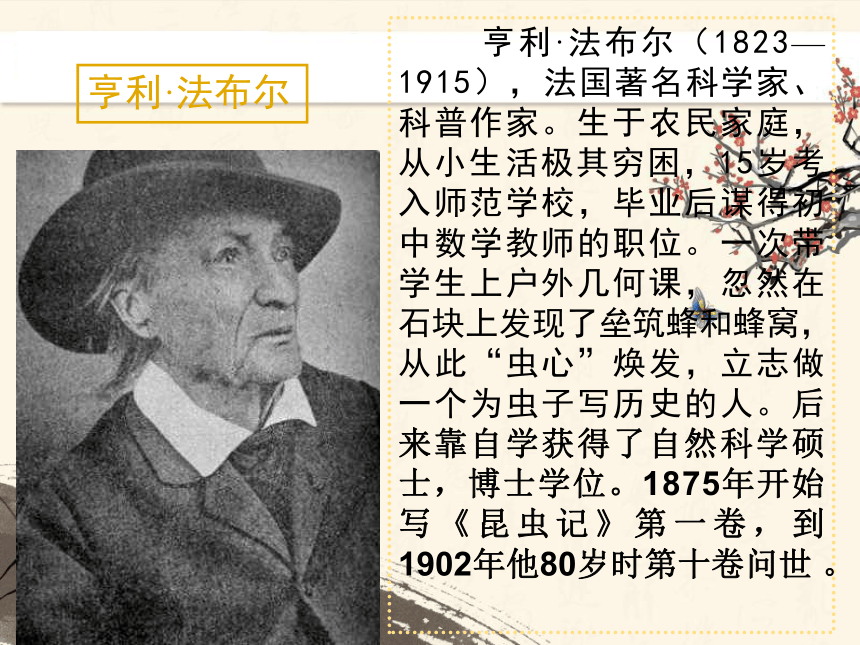

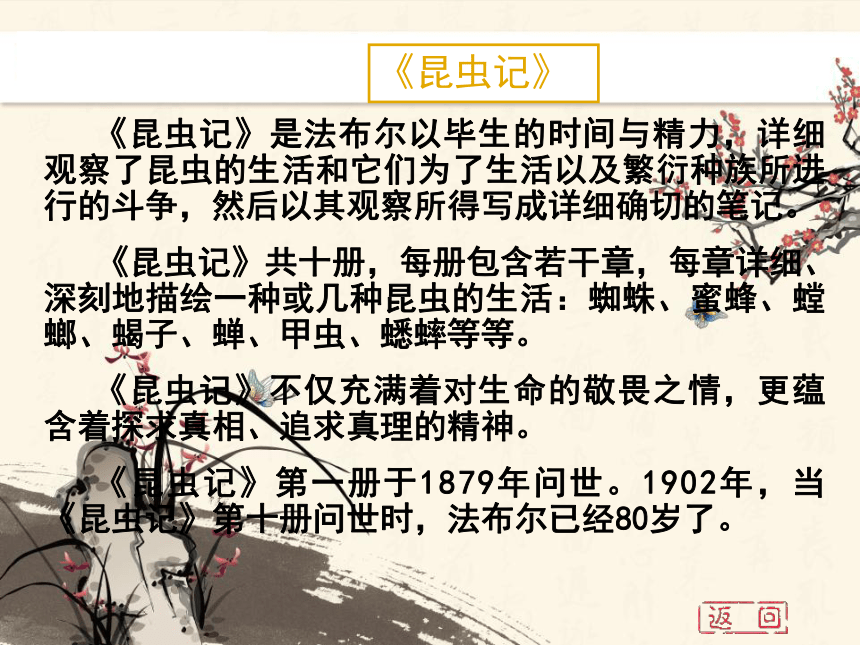

《昆虫记——爱好昆虫的孩子们》 亨利·法布尔(1823—1915),法国著名科学家、科普作家。生于农民家庭,从小生活极其穷困,15岁考入师范学校,毕业后谋得初中数学教师的职位。一次带学生上户外几何课,忽然在石块上发现了垒筑蜂和蜂窝,从此“虫心”焕发,立志做一个为虫子写历史的人。后来靠自学获得了自然科学硕士,博士学位。1875年开始写《昆虫记》第一卷,到1902年他80岁时第十卷问世 。 亨利·法布尔 《昆虫记》是法布尔以毕生的时间与精力,详细观察了昆虫的生活和它们为了生活以及繁衍种族所进行的斗争,然后以其观察所得写成详细确切的笔记。

《昆虫记》共十册,每册包含若干章,每章详细、深刻地描绘一种或几种昆虫的生活:蜘蛛、蜜蜂、螳螂、蝎子、蝉、甲虫、蟋蟀等等。

《昆虫记》不仅充满着对生命的敬畏之情,更蕴含着探求真相、追求真理的精神。

《昆虫记》第一册于1879年问世。1902年,当《昆虫记》第十册问世时,法布尔已经80岁了。《昆虫记》读准下列字音颚

静 谧

钳 子

喑 哑

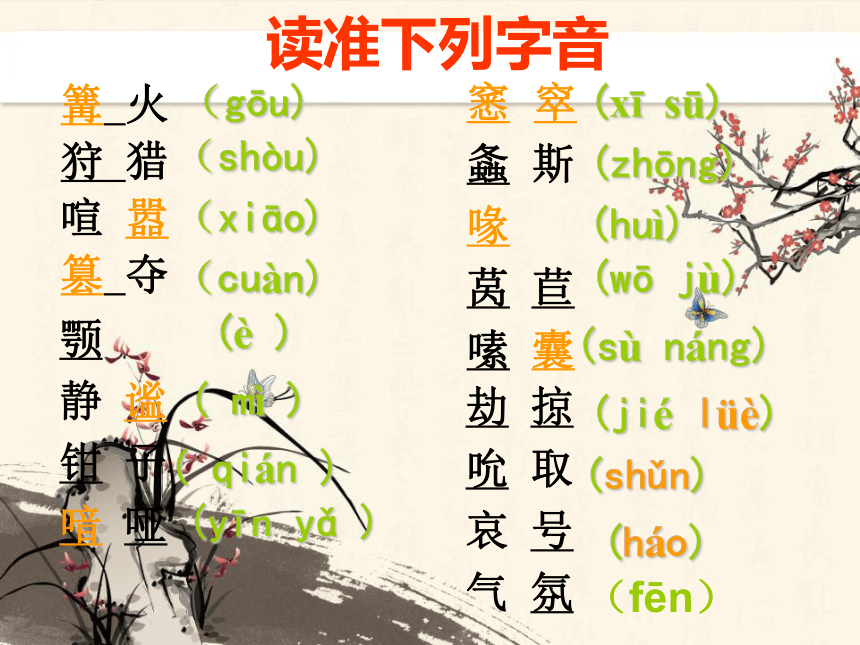

篝 火

狩 猎

喧 嚣

篡 夺窸 窣

螽 斯

喙

莴 苣

嗉 囊劫 掠

吮 取

哀 号

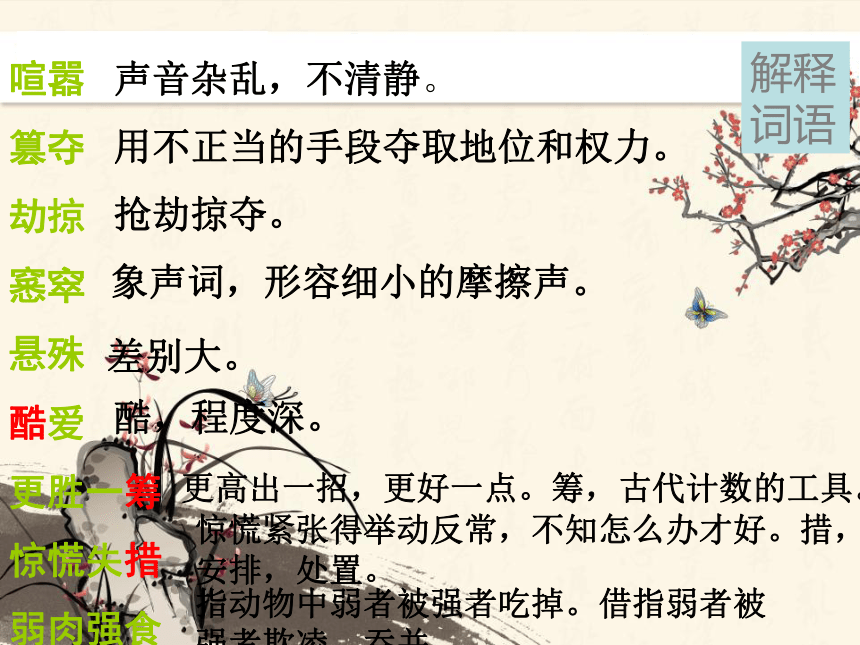

气 氛(gōu)(shòu)(xiāo)(cuàn)(è )( mì )( qián )(yīn yǎ )(xī sū)(zhōng)(huì)(sù náng)(wō jù)(shǔn)(jié lüè)(háo) (fēn)声音杂乱,不清静。用不正当的手段夺取地位和权力。 抢劫掠夺。象声词,形容细小的摩擦声。更高出一招,更好一点。筹,古代计数的工具。惊慌紧张得举动反常,不知怎么办才好。措,安排,处置。喧嚣

篡夺

劫掠

窸窣

悬殊

酷爱

更胜一筹

惊慌失措

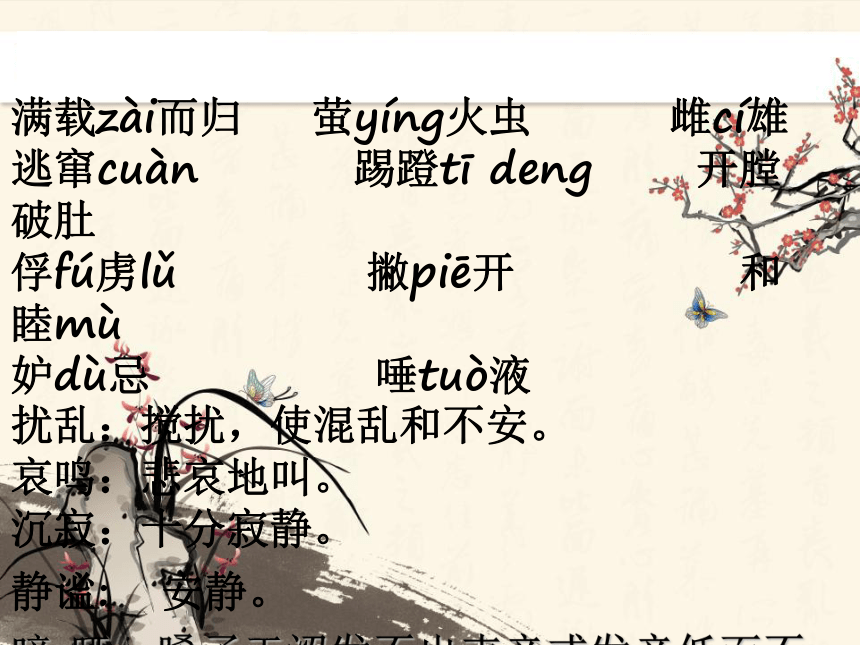

弱肉强食指动物中弱者被强者吃掉。借指弱者被强者欺凌、吞并。酷,程度深。差别大。解释词语满载zài而归 萤yíng火虫 雌cí雄

逃窜cuàn 踢蹬tī deng 开膛破肚

俘fú虏lǔ 撇piē开 和睦mù

妒dù忌 唾tuò液

扰乱:搅扰,使混乱和不安。

哀鸣:悲哀地叫。

沉寂:十分寂静。

静谧: 安静。

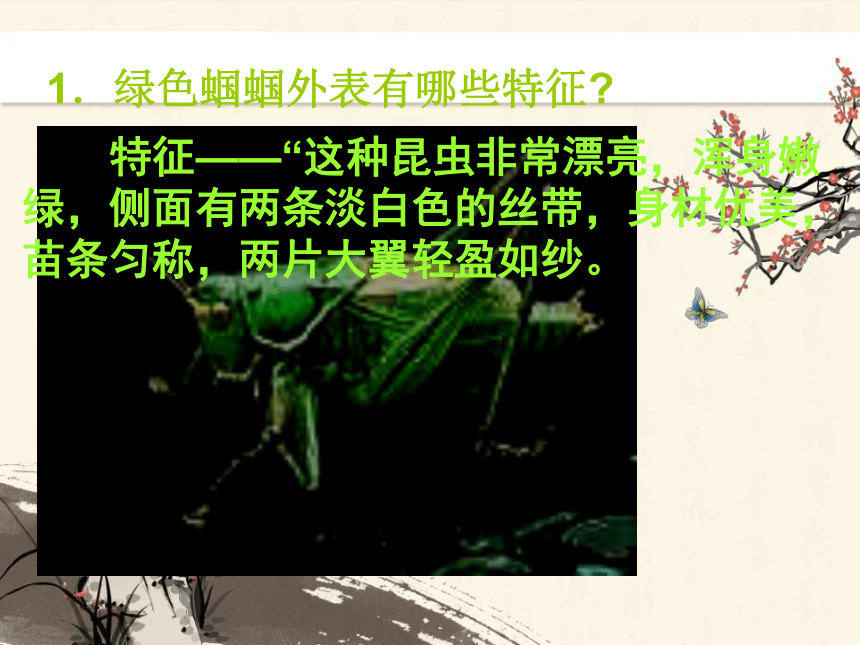

喑 哑:嗓子干涩发不出声音或发音低而不清楚。 1、绿色蝈蝈的外表有哪些特征?

2、文中介绍了绿色蝈蝈的哪些习性?

3、主要介绍哪个方面的习性?

4、作者不断变换对绿色蝈蝈的称呼,找出这些称呼,说说作者在什么情况下用什么称呼,这样写有什么效果?感知内容1.绿色蝈蝈外表有哪些特征? 特征——“这种昆虫非常漂亮,浑身嫩绿,侧面有两条淡白色的丝带,身材优美,苗条匀称,两片大翼轻盈如纱。 文中介绍了蝈蝈的叫声和食性。主要介绍了蝈蝈的食物习性。2、文中介绍了绿色蝈蝈的哪些习性?3、主要介绍哪个方面的习性? 作者不断变换对绿色蝈蝈的称呼,找出这些称呼,说说作者在什么时候用什么称呼,这样写有什么效果。当蝈蝈吃蝉肉时 作者不断变换对绿色蝈蝈的称呼,使行文更生动,描写更形象,给人更深刻的印象.夜晚的艺术家狂热的狩猎者我笼里的囚犯蝉的屠夫当蝈蝈在夜晚鸣叫时当蝈蝈捕杀蝉时当蝈蝈成为观察和实验的对象时 有很多同学对蝈蝈的叫声感兴趣,我们一起来看看作者是怎样写蝈蝈的叫声的?窃窃自语 拟人 像是滑轮的响声;又像是干皱的薄膜隐隐约约的作响 比喻 喑哑 尖锐

急促 清脆 四个形容词 讨论回答:1、作者是用什么方法引出蝈蝈的?

2、作者是如何知道蝈蝈喜欢吃什么食物的?

3、文中多处运用拟人手法,找出几个例子,说说这样写的好处。

4、文中主要使用了哪些说明方法?作者是用什么方法引出蝈蝈的呢? 课文第1段并没有写蝈蝈,是写在别人欢度国庆的日子里,自己还没有忘记去观察昆虫。“我独自一人”说明作者对他热爱的事业的执著。第2段写蝉在夜晚不再鸣叫,它要休息了。突然,蝉的一声哀号引出了本文的“主人公”——蝈蝈。这是多么富有匠心的写作思路! 作者是如何知道蝈蝈喜欢吃什么食物的呢? 作者是通过实验和观察知道蝈蝈喜欢吃蝉肚子的。清晨,作者散步时看到的一幕揭开了蝈蝈食物之谜——捕蝉为食。又通过变换食物的花样,揭开了蝈蝈首先吃蝉肚子的秘密,因为肚子既有肉,又有甜食。这反映了作者严谨的科学态度。 品味语言:

用 画出文中的拟人句,

说一说这样写有什么好处?拟人化的写法,使文章更加生动形象、亲切自然,更利于表达作者的感情。细读课文,回答: 作者对蝈蝈的介绍是融入了强烈的情感的,试从文中找出例子,并说说理由。你最喜欢文中的哪个段落?

你最喜欢哪个句子或哪个词语?

为什么呢?研读探究主要运用的是作比较:找出文中主要的说明方法:写蝈蝈的叫声时,拿蝉的叫声来作比较;

写它喜欢吃肉食时,拿螽斯来作比较;

写它追捕蝉时,拿鹰来作比较;

写它同类相食时,拿螳螂来作比较。通过比较,既突出了蝈蝈的习性,又说明了作者对各种昆虫的习性了如指掌。 还运用了打比方、摹状貌等说明方法。 《辞海》中有关蝈蝈的条目是这样的:

蝈蝈,昆虫。螽斯的一种。翅短,腹大,雄的前翅基部可摩擦发声。吃植物的嫩叶和花,危害农作物。也有称之为“哥哥”。

就这段文字与课文比较,概括本文写法方面的特点。 ⑵生动传神的语言。作者对蝈蝈充满了喜爱之情,运用了许多修辞手法,语言生动形象。尤其是拟人手法的运用,使文章自然、亲切,增强了可读性。 ⑶通过比较来写蝈蝈。既突出了蝈蝈的习性,又说明了作者对各种昆虫的习性了如指掌。 ⑴文艺笔调。本文既有对昆虫的形象描写,又有个人感情的流露。 小结 谈到《昆虫记》,周作人说:“比看那些无聊的小说戏剧更有趣味,更有意义。”的确如此,法布尔笔下的蝈蝈是鲜活的,字里行间洋溢着作者对生命的尊重与热爱。蝈蝈的鸣唱给大自然增添了一串串美妙的音符,而法布尔则以睿智的哲思、求真的探索为人类的精神之树增添了一颗丰硕的智慧之果。仔细观察,结合自己平时对蜻蜓的了解,看看它有哪些特点,并试着用拟人和对比手法口头介绍它的某个特点。 拓展训练 大自然是美丽精彩的。请同学们欣赏以下画面,并就你最熟悉的来写一段文字。给我们作一介绍。

1915年5月,91岁高龄的法国传奇性昆虫学家法布尔,在家人的扶持之下,坐在椅子上,最后一次巡視他钟爱的“荒石园”。在这块“日晒热烤,荒焦不毛,被人拋弃但却是矢车菊和膜翅目昆虫钟爱”的土地上,法布尔与昆虫共舞30年,完成了10冊跨科学与文学领域的经典《昆虫记》,并继续着手写作第11冊。尔后法布尔在10月11日因尿毒症与世长辞,临死前他看到阳光下飞舞的小虫子还恋恋地說:“希望投胎转世之後,我仍能继续研究你们……”

尽管园子外的世界多么潦倒不堪,在荒石园里,法布尔只关心着如何为昆虫们再添上几页迷人的故事。一只人们可以随意踩死的小昆虫,在法布尔眼里却是一个迷人的小宇宙,值得让他耗費十年观察实验。他是最早將“实验”方法导入动 物行为学的先驱,并让科学的记录充滿人文与文学的厚度。法国著名的剧作家罗斯丹形容他“像哲学家一般地思考,像美术家一般地看,像文学家一般地写”;大文学家雨果则 称他是“昆虫学的荷马”;演化论之父达尔文更赞美他是“无与伦比的观察家”。如此愛虫如命,至死方休,同时代的文豪大儒们也不免掩卷叹息! 法布尔其人 我往我的玻璃池塘里放进一些小小的水生动物,它们叫石蚕。确切地说,它们是石 蚕蛾的幼虫,平时很巧妙地隐藏在一个个枯枝做的小鞘中。

石蚕原本是生长在泥潭沼泽中的芦苇丛里的。在许多时候,它依附在芦苇的断枝上, 随芦苇在水中漂泊。那小鞘就是它的活动房子,也可以说是它旅行时随身带的简易房子。

这活动房子其实可以算得上是一个很精巧的编织艺术品,它的材料是由那种被水浸 透后剥蚀、脱落下来的植物的根皮组成的。在筑巢的时候,石蚕用牙齿把这种根皮撕成 粗细适宜的纤维,然后把这些纤维巧妙地编成一个大小适中的小鞘,使它的身体能够恰 好藏在里面。有时候它也会利用极小的贝壳七拼八凑地拼成一个小鞘,就好像一件小小 的百纳衣;有时候,它也用米粒堆积起来。布置成一个象牙塔似的窝,这算是它最华丽的住宅了。

《昆虫记》精彩导读石蚕(节选) 石蚕的小鞘不但是它的寓所,同时还是它的防御工具。我曾在我的玻璃池塘里看到 一幕有趣的战争,鲜明地证实了那个其貌不扬的小鞘的作用。 玻璃池塘的水中原本潜伏着一打水甲虫,它们游泳的姿态激起了我极大的兴趣。有 一天,我无意中撒下两把石蚕,正好被潜在石块旁的水甲虫看见了,它们立刻游到水面 上,迅速地抓住了石蚕的小鞘,里面的石蚕感觉到此次攻击来势凶猛,不易抵抗,就想 出了金蝉脱壳的妙计,不慌不忙地从小鞘里溜出来,一眨眼间就逃得无影无踪了。 野蛮的水甲虫还在继续凶狠地撕扯着小鞘,直到知道早已失去了想要的食物,受了 石蚕的骗,这才显出懊恼沮丧的神情,无限留恋又无可奈何地把空鞘丢下,去别处觅食 了。

可怜的水甲虫啊!它们永远也不会知道聪明的石蚕早已逃到石底下,重新建造它的 新鞘,准备着你们的下一次袭击了。

--《辞海》 酷爱学习的后进生

一个孤独、清苦的钻研的学者

被达尔文称为“难以效法的观察家”

用散文来写昆虫的观察家

昆虫世界的维吉尔

被推荐为诺贝尔文学奖候选人法布尔“你们是把昆虫开膛破肚,而我是在它们活蹦乱跳的情况下进行研究;

你们把昆虫变成一堆既可怖又可怜的东西,而我则使得人们喜欢它们;

你们在酷刑室和碎尸场里工作,而我是在蔚蓝的天空下,在鸣蝉的歌声中观察;

你们用试剂测试蜂房和原生质,而我却研究本能的最高表现;

你们探究死亡而我却探究生命。”

《昆虫记——爱好昆虫的孩子们》 亨利·法布尔(1823—1915),法国著名科学家、科普作家。生于农民家庭,从小生活极其穷困,15岁考入师范学校,毕业后谋得初中数学教师的职位。一次带学生上户外几何课,忽然在石块上发现了垒筑蜂和蜂窝,从此“虫心”焕发,立志做一个为虫子写历史的人。后来靠自学获得了自然科学硕士,博士学位。1875年开始写《昆虫记》第一卷,到1902年他80岁时第十卷问世 。 亨利·法布尔 《昆虫记》是法布尔以毕生的时间与精力,详细观察了昆虫的生活和它们为了生活以及繁衍种族所进行的斗争,然后以其观察所得写成详细确切的笔记。

《昆虫记》共十册,每册包含若干章,每章详细、深刻地描绘一种或几种昆虫的生活:蜘蛛、蜜蜂、螳螂、蝎子、蝉、甲虫、蟋蟀等等。

《昆虫记》不仅充满着对生命的敬畏之情,更蕴含着探求真相、追求真理的精神。

《昆虫记》第一册于1879年问世。1902年,当《昆虫记》第十册问世时,法布尔已经80岁了。《昆虫记》读准下列字音颚

静 谧

钳 子

喑 哑

篝 火

狩 猎

喧 嚣

篡 夺窸 窣

螽 斯

喙

莴 苣

嗉 囊劫 掠

吮 取

哀 号

气 氛(gōu)(shòu)(xiāo)(cuàn)(è )( mì )( qián )(yīn yǎ )(xī sū)(zhōng)(huì)(sù náng)(wō jù)(shǔn)(jié lüè)(háo) (fēn)声音杂乱,不清静。用不正当的手段夺取地位和权力。 抢劫掠夺。象声词,形容细小的摩擦声。更高出一招,更好一点。筹,古代计数的工具。惊慌紧张得举动反常,不知怎么办才好。措,安排,处置。喧嚣

篡夺

劫掠

窸窣

悬殊

酷爱

更胜一筹

惊慌失措

弱肉强食指动物中弱者被强者吃掉。借指弱者被强者欺凌、吞并。酷,程度深。差别大。解释词语满载zài而归 萤yíng火虫 雌cí雄

逃窜cuàn 踢蹬tī deng 开膛破肚

俘fú虏lǔ 撇piē开 和睦mù

妒dù忌 唾tuò液

扰乱:搅扰,使混乱和不安。

哀鸣:悲哀地叫。

沉寂:十分寂静。

静谧: 安静。

喑 哑:嗓子干涩发不出声音或发音低而不清楚。 1、绿色蝈蝈的外表有哪些特征?

2、文中介绍了绿色蝈蝈的哪些习性?

3、主要介绍哪个方面的习性?

4、作者不断变换对绿色蝈蝈的称呼,找出这些称呼,说说作者在什么情况下用什么称呼,这样写有什么效果?感知内容1.绿色蝈蝈外表有哪些特征? 特征——“这种昆虫非常漂亮,浑身嫩绿,侧面有两条淡白色的丝带,身材优美,苗条匀称,两片大翼轻盈如纱。 文中介绍了蝈蝈的叫声和食性。主要介绍了蝈蝈的食物习性。2、文中介绍了绿色蝈蝈的哪些习性?3、主要介绍哪个方面的习性? 作者不断变换对绿色蝈蝈的称呼,找出这些称呼,说说作者在什么时候用什么称呼,这样写有什么效果。当蝈蝈吃蝉肉时 作者不断变换对绿色蝈蝈的称呼,使行文更生动,描写更形象,给人更深刻的印象.夜晚的艺术家狂热的狩猎者我笼里的囚犯蝉的屠夫当蝈蝈在夜晚鸣叫时当蝈蝈捕杀蝉时当蝈蝈成为观察和实验的对象时 有很多同学对蝈蝈的叫声感兴趣,我们一起来看看作者是怎样写蝈蝈的叫声的?窃窃自语 拟人 像是滑轮的响声;又像是干皱的薄膜隐隐约约的作响 比喻 喑哑 尖锐

急促 清脆 四个形容词 讨论回答:1、作者是用什么方法引出蝈蝈的?

2、作者是如何知道蝈蝈喜欢吃什么食物的?

3、文中多处运用拟人手法,找出几个例子,说说这样写的好处。

4、文中主要使用了哪些说明方法?作者是用什么方法引出蝈蝈的呢? 课文第1段并没有写蝈蝈,是写在别人欢度国庆的日子里,自己还没有忘记去观察昆虫。“我独自一人”说明作者对他热爱的事业的执著。第2段写蝉在夜晚不再鸣叫,它要休息了。突然,蝉的一声哀号引出了本文的“主人公”——蝈蝈。这是多么富有匠心的写作思路! 作者是如何知道蝈蝈喜欢吃什么食物的呢? 作者是通过实验和观察知道蝈蝈喜欢吃蝉肚子的。清晨,作者散步时看到的一幕揭开了蝈蝈食物之谜——捕蝉为食。又通过变换食物的花样,揭开了蝈蝈首先吃蝉肚子的秘密,因为肚子既有肉,又有甜食。这反映了作者严谨的科学态度。 品味语言:

用 画出文中的拟人句,

说一说这样写有什么好处?拟人化的写法,使文章更加生动形象、亲切自然,更利于表达作者的感情。细读课文,回答: 作者对蝈蝈的介绍是融入了强烈的情感的,试从文中找出例子,并说说理由。你最喜欢文中的哪个段落?

你最喜欢哪个句子或哪个词语?

为什么呢?研读探究主要运用的是作比较:找出文中主要的说明方法:写蝈蝈的叫声时,拿蝉的叫声来作比较;

写它喜欢吃肉食时,拿螽斯来作比较;

写它追捕蝉时,拿鹰来作比较;

写它同类相食时,拿螳螂来作比较。通过比较,既突出了蝈蝈的习性,又说明了作者对各种昆虫的习性了如指掌。 还运用了打比方、摹状貌等说明方法。 《辞海》中有关蝈蝈的条目是这样的:

蝈蝈,昆虫。螽斯的一种。翅短,腹大,雄的前翅基部可摩擦发声。吃植物的嫩叶和花,危害农作物。也有称之为“哥哥”。

就这段文字与课文比较,概括本文写法方面的特点。 ⑵生动传神的语言。作者对蝈蝈充满了喜爱之情,运用了许多修辞手法,语言生动形象。尤其是拟人手法的运用,使文章自然、亲切,增强了可读性。 ⑶通过比较来写蝈蝈。既突出了蝈蝈的习性,又说明了作者对各种昆虫的习性了如指掌。 ⑴文艺笔调。本文既有对昆虫的形象描写,又有个人感情的流露。 小结 谈到《昆虫记》,周作人说:“比看那些无聊的小说戏剧更有趣味,更有意义。”的确如此,法布尔笔下的蝈蝈是鲜活的,字里行间洋溢着作者对生命的尊重与热爱。蝈蝈的鸣唱给大自然增添了一串串美妙的音符,而法布尔则以睿智的哲思、求真的探索为人类的精神之树增添了一颗丰硕的智慧之果。仔细观察,结合自己平时对蜻蜓的了解,看看它有哪些特点,并试着用拟人和对比手法口头介绍它的某个特点。 拓展训练 大自然是美丽精彩的。请同学们欣赏以下画面,并就你最熟悉的来写一段文字。给我们作一介绍。

1915年5月,91岁高龄的法国传奇性昆虫学家法布尔,在家人的扶持之下,坐在椅子上,最后一次巡視他钟爱的“荒石园”。在这块“日晒热烤,荒焦不毛,被人拋弃但却是矢车菊和膜翅目昆虫钟爱”的土地上,法布尔与昆虫共舞30年,完成了10冊跨科学与文学领域的经典《昆虫记》,并继续着手写作第11冊。尔后法布尔在10月11日因尿毒症与世长辞,临死前他看到阳光下飞舞的小虫子还恋恋地說:“希望投胎转世之後,我仍能继续研究你们……”

尽管园子外的世界多么潦倒不堪,在荒石园里,法布尔只关心着如何为昆虫们再添上几页迷人的故事。一只人们可以随意踩死的小昆虫,在法布尔眼里却是一个迷人的小宇宙,值得让他耗費十年观察实验。他是最早將“实验”方法导入动 物行为学的先驱,并让科学的记录充滿人文与文学的厚度。法国著名的剧作家罗斯丹形容他“像哲学家一般地思考,像美术家一般地看,像文学家一般地写”;大文学家雨果则 称他是“昆虫学的荷马”;演化论之父达尔文更赞美他是“无与伦比的观察家”。如此愛虫如命,至死方休,同时代的文豪大儒们也不免掩卷叹息! 法布尔其人 我往我的玻璃池塘里放进一些小小的水生动物,它们叫石蚕。确切地说,它们是石 蚕蛾的幼虫,平时很巧妙地隐藏在一个个枯枝做的小鞘中。

石蚕原本是生长在泥潭沼泽中的芦苇丛里的。在许多时候,它依附在芦苇的断枝上, 随芦苇在水中漂泊。那小鞘就是它的活动房子,也可以说是它旅行时随身带的简易房子。

这活动房子其实可以算得上是一个很精巧的编织艺术品,它的材料是由那种被水浸 透后剥蚀、脱落下来的植物的根皮组成的。在筑巢的时候,石蚕用牙齿把这种根皮撕成 粗细适宜的纤维,然后把这些纤维巧妙地编成一个大小适中的小鞘,使它的身体能够恰 好藏在里面。有时候它也会利用极小的贝壳七拼八凑地拼成一个小鞘,就好像一件小小 的百纳衣;有时候,它也用米粒堆积起来。布置成一个象牙塔似的窝,这算是它最华丽的住宅了。

《昆虫记》精彩导读石蚕(节选) 石蚕的小鞘不但是它的寓所,同时还是它的防御工具。我曾在我的玻璃池塘里看到 一幕有趣的战争,鲜明地证实了那个其貌不扬的小鞘的作用。 玻璃池塘的水中原本潜伏着一打水甲虫,它们游泳的姿态激起了我极大的兴趣。有 一天,我无意中撒下两把石蚕,正好被潜在石块旁的水甲虫看见了,它们立刻游到水面 上,迅速地抓住了石蚕的小鞘,里面的石蚕感觉到此次攻击来势凶猛,不易抵抗,就想 出了金蝉脱壳的妙计,不慌不忙地从小鞘里溜出来,一眨眼间就逃得无影无踪了。 野蛮的水甲虫还在继续凶狠地撕扯着小鞘,直到知道早已失去了想要的食物,受了 石蚕的骗,这才显出懊恼沮丧的神情,无限留恋又无可奈何地把空鞘丢下,去别处觅食 了。

可怜的水甲虫啊!它们永远也不会知道聪明的石蚕早已逃到石底下,重新建造它的 新鞘,准备着你们的下一次袭击了。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 散步

- 2 秋天的怀念

- 3 羚羊木雕

- 4 散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 5 《世说新语》两则(咏雪、陈太丘与友期)

- 第二单元

- 6 我的老师

- 7 再塑生命的人

- 8 我的早年生活

- 9 王几何

- 10 《论语》十二章

- 第三单元

- 11 春

- 12 济南的冬天

- 13 风雨

- 14*秋天

- 15 古代诗歌四首

- 第四单元

- 16 紫藤萝瀑布

- 17 走一步,再走一步

- 18 短文两篇(蝉、贝壳)

- 19 在山的那边

- 20 虽有嘉肴

- 第五单元

- 21 化石吟

- 22 看云识天气

- 23 绿色蝈蝈

- 24 月亮上的足迹

- 25 河中石兽

- 第六单元

- 26 小圣施威降大圣

- 27 皇帝的新装

- 28 女娲造人

- 29 盲孩子和他的影子

- 30 寓言四则

- 课外古诗词

- 龟虽寿

- 夜雨寄北

- 过故人庄

- 泊秦淮

- 题破山寺后禅院

- 闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

- 名著导读

- 《繁星》

- 《春水》

- 《伊索寓言》