烛之武退秦师

图片预览

文档简介

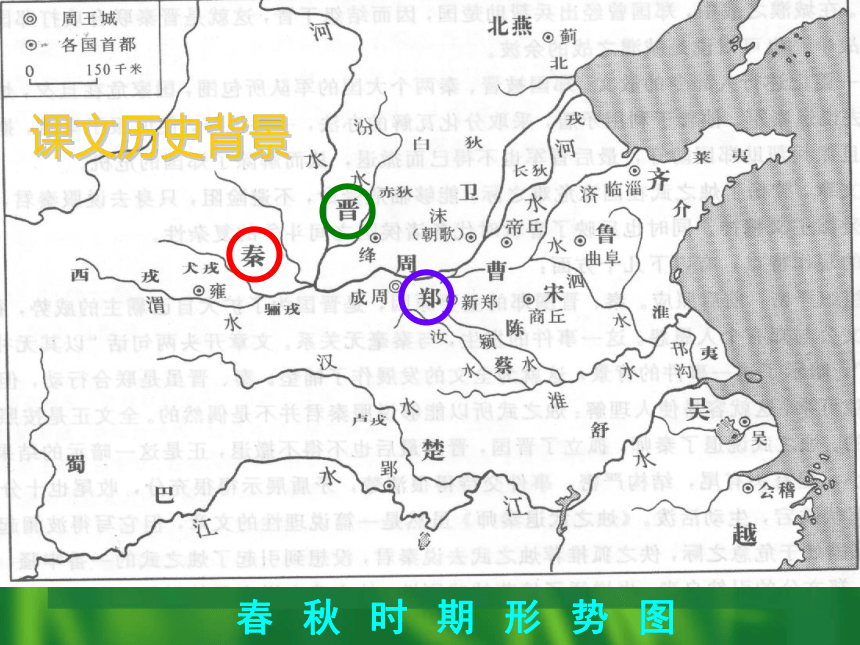

课件52张PPT。 读书得善疑,能够不断地提出疑问是读书的第一要义,读书时如果完全因循着作者的思路去进行,就容易被书中的观点所拘泥和禁锢,孟子说的“尽信书则不如无书”,就是这个道理。 因此,读书就要有怀疑心理,随时提出疑问:化解疑问的过程就是把别人的书融入自己脑中的过程。烛之武退秦师《左传》三亚博雅中学 李亚权课文学习重点 ①能正确理解文中词语的含义,尤其是下列十五个词语:贰、军、辞、鄙、陪、行李、共、济、肆、阙、说、若、夫、微、之。并能归纳其中四个词语的义项:若、夫、微、之。

②能弄清楚课文所记事件的起因、经过和结果。

③能准确理解和把握烛之武说退秦师的原因。

④你从烛之武说退秦师这件事得到什么有益的启示?

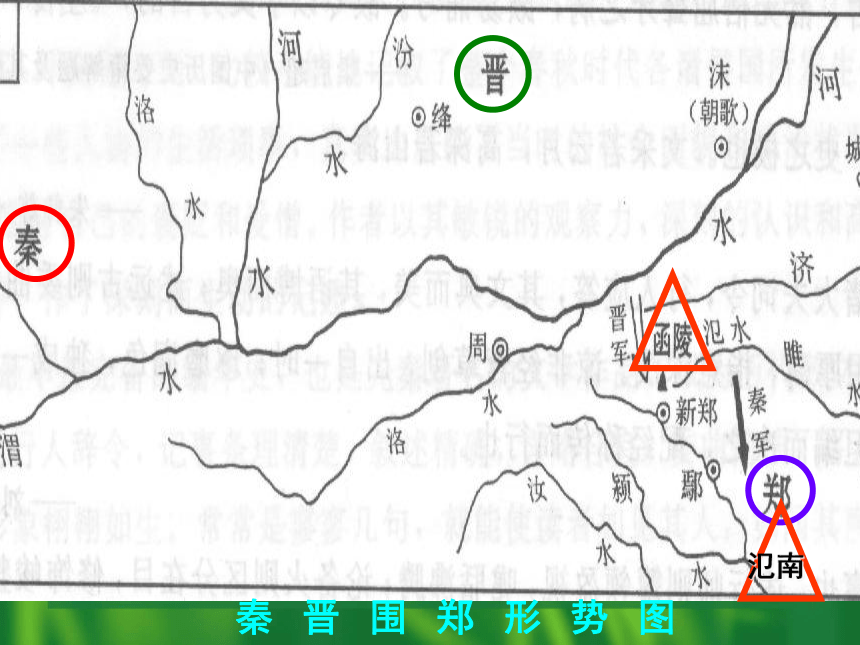

⑤赏析作者刻画和表现烛之武思想性格的艺术手法。 《左传》是《春秋左氏传》的简称,又名《左氏春秋》,相传为鲁国史官左丘明所作。它是我国第一部叙事详备的编年史著作,也是一部富有文学价值的历史散文著作。《左传》善于描写战争和记述外交辞令,记事条理清楚,详略得当;写人简洁生动,人物形象栩栩如生,是历代散文的典范。它与《春秋公羊传》《春秋谷梁传》并称为“春秋三传”。《左传》简介春 秋 时 期 形 势 图课文历史背景秦 晋 围 郑 形 势 图氾南 学习这篇课文,可用六个字来概括,这就是:读、解、辨、理、赏、背。 课文学法指津 读:朗读课文,这是最基本的一步。要读准字音、读顺句子,多读几遍,把文章读流畅,并对课文内容能有个大致了解。

解:理解词语,与读同步。认真查看课文注释,还应翻阅有关字(词)典,把握词语的意义和用法。

辨:分辨词义。利用学过的知识,结合语境,分析比较,对文中多义词作义项归纳。

理:梳理课文。根据文章主要人物和事件,依据文章顺序思考文章内容。

赏:欣赏特色。这篇文章最有特色之处是描写烛之武说服秦穆公退师的那段话。

背:背熟全文。背诵增强文言文语感和积累文言文素材,为提高阅读文言文能力奠定基础。 自读自研课文,初步理解课文 ①朗读课文。(大声朗诵)

②理解词义。(借助注释理解)

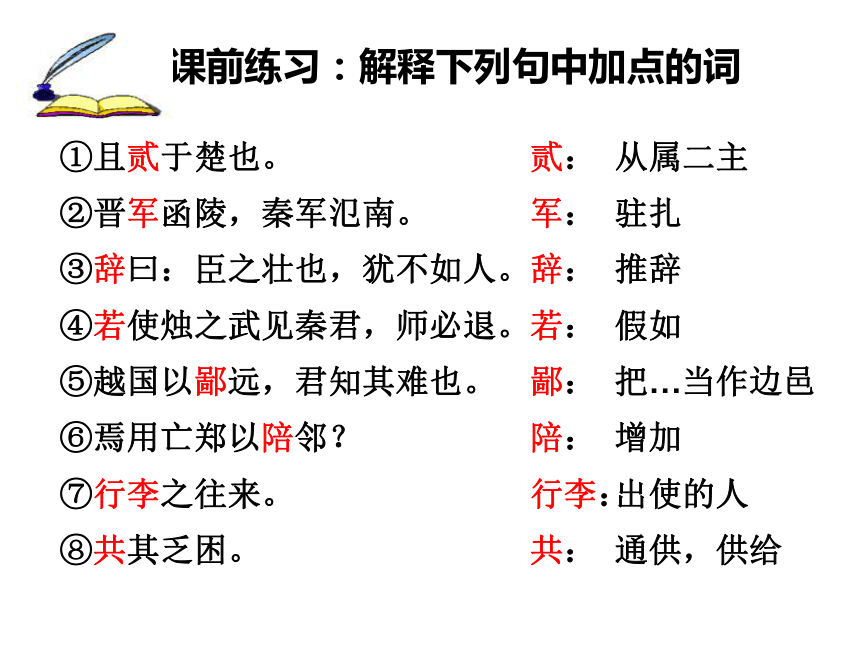

③梳理课文。(初步解读,根据文章主要人物和事件,依据文章顺序思考文章内容)每日思考: 你觉得烛之武是个怎样的人?请以“烛之武其人”为题,写一篇不少于200字的短文。 烛之武退秦师重点字词归纳课前练习:解释下列句中加点的词①且贰于楚也。 贰:

②晋军函陵,秦军氾南。 军:

③辞曰:臣之壮也,犹不如人。辞:

④若使烛之武见秦君,师必退。若:

⑤越国以鄙远,君知其难也。 鄙:

⑥焉用亡郑以陪邻? 陪:

⑦行李之往来。 行李:

⑧共其乏困。 共:从属二主

驻扎

推辞

假如

把…当作边邑

增加

出使的人

通供,供给无能为也已( )

共其乏困( )

秦伯说,与郑人盟( )

失其所与,不知( )通假字无能为也已(矣-语气词)

共其乏困 (供-供给)

秦伯说,与郑人盟(悦-高兴)

失其所与,不知 (智-明智)通假字词类活用晋军函陵,秦军氾南( )

越国以鄙远( )

既东封郑,又欲肆其西封( )

贰于楚( )名词活用为动词词类活用晋军函陵,秦军氾南(驻军,驻扎)

越国以鄙远(把……当作边邑)

既东封郑,又欲肆其西封(做边界)

贰于楚( 对……有贰心)

名词活用为动词既东封郑,又欲肆其西封

( )

夜缒而出( ) 名词作状语词类活用既东封郑,又欲肆其西封(向东边)

夜缒而出(在晚上,当晚) 名词作状语词类活用

且君尝为晋君赐矣( ) 动词活用为名词词类活用

且君尝为晋君赐矣(恩惠,好处) 动词活用为名词词类活用词类活用形容词活用为名词臣之壮也( )

越国以鄙远( )

共其乏困( )词类活用形容词活用为名词臣之壮也(壮年)

越国以鄙远(远方,边远的地方)

共其乏困(缺少的东西)特殊句式( )辞曰:“臣之壮也……”

( )许君焦、瑕

夜缒( )而出

敢以( )烦执事

晋军( )函陵,秦军( )氾南省略句特殊句式(烛之武)辞曰:“臣之壮也……”(主语)

(晋惠公)许君焦、瑕(主语)

夜缒(烛之武)而出(宾语)

敢以(之)烦执事(宾语)

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南(介词)省略句以其无礼于晋。

亡郑而有益于君。

佚之狐言于郑伯曰:

夫晋,何厌之有?

倒装句特殊句式以其无礼于晋(于晋无礼─介宾短语后置)

亡郑而有益于君 (于君有益── 同上)

佚之狐言于郑伯 (于郑伯言──同上)

夫晋,何厌之有 (有何厌─宾语前置)倒装句特殊句式

1.下列各句中“以”字的意义和用法与“越国以鄙远”中的“以”相同的一项是:( )

A.以其无利于晋 B.焉用亡郑以陪邻

C.若舍郑以为东道主 D.以乱易整,不武

2.下列词语中“济”字的意义和“朝济而夕设版焉”中的“济”相同的一项是:( )

A.同舟共济 B.济世安民

C.赈灾济贫 D.无济于事

3.下列各句中没有通假字的一句是:( )

A.行李之往来,共其乏困 B.夫晋,何厌之有

C.秦伯说,与郑人盟 D.失其所与,不知 (连词、“而”,来)连词、因为连词、来介词、把介词、用 BAB能力训练4.对下列句中“之”字用法归类正确的一项是( )

①臣之壮也,犹不如人 ②是寡人之过也

③邻之厚,君之薄也 ④行李之往来,共其乏困

⑤阙秦以利晋,唯君图之 ⑥微夫人之力不及此

A.①③④/②⑥/⑤ B.①②/③⑥/④⑤

C.①④/②③⑥/⑤ D.①⑤/②⑥/③④

5.下列句子中“其”字的用法不同于其他三句的是( )

A.以其无礼于晋 B.君知其难也

C.又欲肆其西封 D.吾其还也 AD

6.找出下列各句中活用的词,指出它们的用法并解释意义:

A.晋军函陵,秦军氾南

B.越国以鄙远

C.既东封郑,又欲肆其西封

D.若不阙秦,将焉取之

“军”,名词作动词,“驻扎”、“驻军”。 “鄙”,名词作动词,“把……当作边邑”。

“远”,形容词作名词,“远地”、“郑国”。“封”,名词作动词,“做边界”;(名词,边界)

“东”“西”,名词作状语,“在东部” 、“在西部”。“阙”,名词作动词,“侵损”、“削减”。7.指出下列各句的句式特点:

A.是寡人之过也。 ( )

B.夫晋,何厌之有? ( )

C.若亡郑而有益于君。( )

8.写出下列句中加横线词语的古义和今义:

①微夫人之力不及此 古义:___________ 今义:______________

②若舍郑以为东道主 古义:___________________ 今义:______________

③行李之往来 古义:___________ 今义:_______________判断句宾语前置状语后置那人,秦穆公。尊称一般人的妻子。东方道路上(招待过客)的主人。泛指请客的主人。出使的人。泛指旅行者携带的物件。9.翻译下列四句话,要求意准句顺。

①以其无礼于晋,且贰于楚也。

译文:

②越国以鄙远,君知其难也。

译文:

③既东封郑,又欲肆其西封。

译文:

④阙秦以利晋,唯君图之。

译文:

因为郑国曾对晋文公无礼,并且在与晋国结盟的情况下又与楚国结盟。越过晋国把远方的郑国作为秦国的边境,您知道那是困难的。已经把郑国当作东部的疆界,又想扩张西部的疆界。削减秦国而有利于晋国,希望您考虑这件事。每日思考 阅读评论秦穆公退兵的一段文字,结合课文,请以“以利合,因利离”为题,谈谈你的感想。(评论见课后练习三)烛之武退秦师课文内容研讨课前练习:解释下列句中加点的词①且君尝为晋君赐矣。 赐:

②朝济而夕设版焉。 济:

③又欲肆其西封。 肆:

④阙秦以利晋。 阙:

⑤秦伯说。 说:

⑥微夫人之力不及此。 微:

夫:恩惠

渡河

延伸、扩张

侵损、削减

通悦 高兴

没有

那课堂测试⒈对下列句中划线词语解释,不正确的一项是( )

A晋军函陵(军:军队) B贰于楚也(贰:从属二主)

C是寡人之过也(是:这) D亡郑以陪邻(陪:增加)⒉下列句中划线词,意义相同的一组是( )

A然郑亡,子亦有不利焉 阙秦以利晋,唯君图之

B既东封郑 又欲肆其西封

C越国以鄙远,君知其难也 肉食者鄙,未能远谋

D若不阙秦 阙秦以利晋⒊下列“其”字作第一人称代词使用的是( )

A君知其难也 B失其所与 C又欲肆其西封 D吾其还也⒋与“许之”中“之”的用法相同的是( )

A邻之厚,君之薄也 B夫晋,何厌之有

C敢以(之)烦执事 D臣之壮也,犹不如人⒌下列解释不正确的一项是( )

A然郑亡,子亦有不利焉:然而郑国灭亡了,对您也不利啊!

B秦伯说,与郑人盟:秦伯很高兴,与郑国签订了盟约。

C且君尝为晋君赐矣:况且您曾经接受晋国的恩惠。

D若舍郑以为东道主:如果您能放弃围攻郑国而把它当作

东方道路上的主人。 课堂测试ADBCC课文内容探讨1.本文记叙的主要人物和事件是什么? 2.主要人物(烛之武)是在什么情况下“出场”的?课文题目即是。(“烛之武” “ 退秦师”) 是在秦晋两个大国围攻一个小小的郑国,郑国面临覆灭的危险情形之下,郑大夫佚之狐向郑伯推荐他去见秦伯,以退秦师。 内容研讨

3.烛之武为什么能临危受命? 一是郑伯态度诚恳,勇于自责,并晓之以理;一是烛之武深明大义,有爱国思想且腹有良谋、成竹在胸。 4.烛之武为什么能够说服秦伯退兵呢?5.晋文公为什么不愿向秦军进攻呢? 主要是烛之武善于利用秦晋之间的矛盾,言谈中又似乎处处都在为秦国的利益着想,从而打动了秦伯,让秦伯欣然接受了他的意见。 主要是晋文公并不昏庸,很有理智,能隐忍不发,随机应变。因为如果这时进攻秦军,晋军就有可能处于腹背受敌的不利境地。而由此,也就证明了烛之武说退秦师的成功。 欣赏特色

这篇文章最有特色之处是描写烛之武说服秦穆公退师的那段话,为此,可探讨如下几个方面。 秦 晋 围 郑 形 势 图烛之武佚之狐郑 伯秦 伯烛之武说服秦君的三点理由:一、越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。二、若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。三、夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。亡郑无利,有小害舍郑无害,有小利亡郑将有大害(表面)(深入)烛之武佚之狐郑 伯秦 伯晋 侯子 犯烛之武佚之狐郑 伯秦 伯晋 侯子 犯说退秦军逼退晋军 归纳:烛之武为了说服秦穆公退师,采取了高超的攻心战术,大体说来分为五步:

第一步:欲扬先抑,以退为进(郑既知亡矣)。

第二步:阐明利害,动摇秦君(邻之厚,君之薄也)。

第三步:替秦着想,以利相诱(君亦无所害)。

第四步:引史为例,挑拨秦晋(君之所知也)。

第五步:推测未来,劝秦谨慎(唯君图之)。

结构秦晋围郑临危受命说退秦师晋师撤离亡郑利晋阙秦存郑利秦晋忘恩负义,不可共事②善于分析利弊①善于利用矛盾③善于揣摩心理烛之武的游说艺术④讲究语言艺术机智善辩的外交家以“利”巧攻心理以“害”巧析形势以“史”巧施离间 内容要点归纳 本文记述了公元前630年秦晋联合攻打郑国前发生的一场外交斗争。郑国被秦晋两个大国包围,危在旦夕,郑大夫奉郑君之命,去说服秦穆公撤围,他利用秦晋之间的矛盾,采取分化瓦解的办法,说服秦伯撤走围郑的军队,从而解除了郑国的危机。本文表现了烛之武以国家利益为重,不计个人恩怨,临危受命,只身说退秦军,维护了国家安全的爱国精神。赞扬他利用矛盾,分化瓦解敌人的外交才能。 课后练习:

1、烛之武凭一张嘴就将郑国从危亡中解救出来,你从中得到什么启发?如若你的父母因为想你好好念书而不准你出去玩,准备一个暑假都将你关在家里温习功课,你该如何说服他作出让步?

2、对文中出现的词类活用,一词多义、通假字、特殊句式进行整理。

3、预习下一课(能通读全文,并找出自己不懂的地方)。每日思考 如何用今天的眼光来看待

这则故事以及故事中的人物?

②能弄清楚课文所记事件的起因、经过和结果。

③能准确理解和把握烛之武说退秦师的原因。

④你从烛之武说退秦师这件事得到什么有益的启示?

⑤赏析作者刻画和表现烛之武思想性格的艺术手法。 《左传》是《春秋左氏传》的简称,又名《左氏春秋》,相传为鲁国史官左丘明所作。它是我国第一部叙事详备的编年史著作,也是一部富有文学价值的历史散文著作。《左传》善于描写战争和记述外交辞令,记事条理清楚,详略得当;写人简洁生动,人物形象栩栩如生,是历代散文的典范。它与《春秋公羊传》《春秋谷梁传》并称为“春秋三传”。《左传》简介春 秋 时 期 形 势 图课文历史背景秦 晋 围 郑 形 势 图氾南 学习这篇课文,可用六个字来概括,这就是:读、解、辨、理、赏、背。 课文学法指津 读:朗读课文,这是最基本的一步。要读准字音、读顺句子,多读几遍,把文章读流畅,并对课文内容能有个大致了解。

解:理解词语,与读同步。认真查看课文注释,还应翻阅有关字(词)典,把握词语的意义和用法。

辨:分辨词义。利用学过的知识,结合语境,分析比较,对文中多义词作义项归纳。

理:梳理课文。根据文章主要人物和事件,依据文章顺序思考文章内容。

赏:欣赏特色。这篇文章最有特色之处是描写烛之武说服秦穆公退师的那段话。

背:背熟全文。背诵增强文言文语感和积累文言文素材,为提高阅读文言文能力奠定基础。 自读自研课文,初步理解课文 ①朗读课文。(大声朗诵)

②理解词义。(借助注释理解)

③梳理课文。(初步解读,根据文章主要人物和事件,依据文章顺序思考文章内容)每日思考: 你觉得烛之武是个怎样的人?请以“烛之武其人”为题,写一篇不少于200字的短文。 烛之武退秦师重点字词归纳课前练习:解释下列句中加点的词①且贰于楚也。 贰:

②晋军函陵,秦军氾南。 军:

③辞曰:臣之壮也,犹不如人。辞:

④若使烛之武见秦君,师必退。若:

⑤越国以鄙远,君知其难也。 鄙:

⑥焉用亡郑以陪邻? 陪:

⑦行李之往来。 行李:

⑧共其乏困。 共:从属二主

驻扎

推辞

假如

把…当作边邑

增加

出使的人

通供,供给无能为也已( )

共其乏困( )

秦伯说,与郑人盟( )

失其所与,不知( )通假字无能为也已(矣-语气词)

共其乏困 (供-供给)

秦伯说,与郑人盟(悦-高兴)

失其所与,不知 (智-明智)通假字词类活用晋军函陵,秦军氾南( )

越国以鄙远( )

既东封郑,又欲肆其西封( )

贰于楚( )名词活用为动词词类活用晋军函陵,秦军氾南(驻军,驻扎)

越国以鄙远(把……当作边邑)

既东封郑,又欲肆其西封(做边界)

贰于楚( 对……有贰心)

名词活用为动词既东封郑,又欲肆其西封

( )

夜缒而出( ) 名词作状语词类活用既东封郑,又欲肆其西封(向东边)

夜缒而出(在晚上,当晚) 名词作状语词类活用

且君尝为晋君赐矣( ) 动词活用为名词词类活用

且君尝为晋君赐矣(恩惠,好处) 动词活用为名词词类活用词类活用形容词活用为名词臣之壮也( )

越国以鄙远( )

共其乏困( )词类活用形容词活用为名词臣之壮也(壮年)

越国以鄙远(远方,边远的地方)

共其乏困(缺少的东西)特殊句式( )辞曰:“臣之壮也……”

( )许君焦、瑕

夜缒( )而出

敢以( )烦执事

晋军( )函陵,秦军( )氾南省略句特殊句式(烛之武)辞曰:“臣之壮也……”(主语)

(晋惠公)许君焦、瑕(主语)

夜缒(烛之武)而出(宾语)

敢以(之)烦执事(宾语)

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南(介词)省略句以其无礼于晋。

亡郑而有益于君。

佚之狐言于郑伯曰:

夫晋,何厌之有?

倒装句特殊句式以其无礼于晋(于晋无礼─介宾短语后置)

亡郑而有益于君 (于君有益── 同上)

佚之狐言于郑伯 (于郑伯言──同上)

夫晋,何厌之有 (有何厌─宾语前置)倒装句特殊句式

1.下列各句中“以”字的意义和用法与“越国以鄙远”中的“以”相同的一项是:( )

A.以其无利于晋 B.焉用亡郑以陪邻

C.若舍郑以为东道主 D.以乱易整,不武

2.下列词语中“济”字的意义和“朝济而夕设版焉”中的“济”相同的一项是:( )

A.同舟共济 B.济世安民

C.赈灾济贫 D.无济于事

3.下列各句中没有通假字的一句是:( )

A.行李之往来,共其乏困 B.夫晋,何厌之有

C.秦伯说,与郑人盟 D.失其所与,不知 (连词、“而”,来)连词、因为连词、来介词、把介词、用 BAB能力训练4.对下列句中“之”字用法归类正确的一项是( )

①臣之壮也,犹不如人 ②是寡人之过也

③邻之厚,君之薄也 ④行李之往来,共其乏困

⑤阙秦以利晋,唯君图之 ⑥微夫人之力不及此

A.①③④/②⑥/⑤ B.①②/③⑥/④⑤

C.①④/②③⑥/⑤ D.①⑤/②⑥/③④

5.下列句子中“其”字的用法不同于其他三句的是( )

A.以其无礼于晋 B.君知其难也

C.又欲肆其西封 D.吾其还也 AD

6.找出下列各句中活用的词,指出它们的用法并解释意义:

A.晋军函陵,秦军氾南

B.越国以鄙远

C.既东封郑,又欲肆其西封

D.若不阙秦,将焉取之

“军”,名词作动词,“驻扎”、“驻军”。 “鄙”,名词作动词,“把……当作边邑”。

“远”,形容词作名词,“远地”、“郑国”。“封”,名词作动词,“做边界”;(名词,边界)

“东”“西”,名词作状语,“在东部” 、“在西部”。“阙”,名词作动词,“侵损”、“削减”。7.指出下列各句的句式特点:

A.是寡人之过也。 ( )

B.夫晋,何厌之有? ( )

C.若亡郑而有益于君。( )

8.写出下列句中加横线词语的古义和今义:

①微夫人之力不及此 古义:___________ 今义:______________

②若舍郑以为东道主 古义:___________________ 今义:______________

③行李之往来 古义:___________ 今义:_______________判断句宾语前置状语后置那人,秦穆公。尊称一般人的妻子。东方道路上(招待过客)的主人。泛指请客的主人。出使的人。泛指旅行者携带的物件。9.翻译下列四句话,要求意准句顺。

①以其无礼于晋,且贰于楚也。

译文:

②越国以鄙远,君知其难也。

译文:

③既东封郑,又欲肆其西封。

译文:

④阙秦以利晋,唯君图之。

译文:

因为郑国曾对晋文公无礼,并且在与晋国结盟的情况下又与楚国结盟。越过晋国把远方的郑国作为秦国的边境,您知道那是困难的。已经把郑国当作东部的疆界,又想扩张西部的疆界。削减秦国而有利于晋国,希望您考虑这件事。每日思考 阅读评论秦穆公退兵的一段文字,结合课文,请以“以利合,因利离”为题,谈谈你的感想。(评论见课后练习三)烛之武退秦师课文内容研讨课前练习:解释下列句中加点的词①且君尝为晋君赐矣。 赐:

②朝济而夕设版焉。 济:

③又欲肆其西封。 肆:

④阙秦以利晋。 阙:

⑤秦伯说。 说:

⑥微夫人之力不及此。 微:

夫:恩惠

渡河

延伸、扩张

侵损、削减

通悦 高兴

没有

那课堂测试⒈对下列句中划线词语解释,不正确的一项是( )

A晋军函陵(军:军队) B贰于楚也(贰:从属二主)

C是寡人之过也(是:这) D亡郑以陪邻(陪:增加)⒉下列句中划线词,意义相同的一组是( )

A然郑亡,子亦有不利焉 阙秦以利晋,唯君图之

B既东封郑 又欲肆其西封

C越国以鄙远,君知其难也 肉食者鄙,未能远谋

D若不阙秦 阙秦以利晋⒊下列“其”字作第一人称代词使用的是( )

A君知其难也 B失其所与 C又欲肆其西封 D吾其还也⒋与“许之”中“之”的用法相同的是( )

A邻之厚,君之薄也 B夫晋,何厌之有

C敢以(之)烦执事 D臣之壮也,犹不如人⒌下列解释不正确的一项是( )

A然郑亡,子亦有不利焉:然而郑国灭亡了,对您也不利啊!

B秦伯说,与郑人盟:秦伯很高兴,与郑国签订了盟约。

C且君尝为晋君赐矣:况且您曾经接受晋国的恩惠。

D若舍郑以为东道主:如果您能放弃围攻郑国而把它当作

东方道路上的主人。 课堂测试ADBCC课文内容探讨1.本文记叙的主要人物和事件是什么? 2.主要人物(烛之武)是在什么情况下“出场”的?课文题目即是。(“烛之武” “ 退秦师”) 是在秦晋两个大国围攻一个小小的郑国,郑国面临覆灭的危险情形之下,郑大夫佚之狐向郑伯推荐他去见秦伯,以退秦师。 内容研讨

3.烛之武为什么能临危受命? 一是郑伯态度诚恳,勇于自责,并晓之以理;一是烛之武深明大义,有爱国思想且腹有良谋、成竹在胸。 4.烛之武为什么能够说服秦伯退兵呢?5.晋文公为什么不愿向秦军进攻呢? 主要是烛之武善于利用秦晋之间的矛盾,言谈中又似乎处处都在为秦国的利益着想,从而打动了秦伯,让秦伯欣然接受了他的意见。 主要是晋文公并不昏庸,很有理智,能隐忍不发,随机应变。因为如果这时进攻秦军,晋军就有可能处于腹背受敌的不利境地。而由此,也就证明了烛之武说退秦师的成功。 欣赏特色

这篇文章最有特色之处是描写烛之武说服秦穆公退师的那段话,为此,可探讨如下几个方面。 秦 晋 围 郑 形 势 图烛之武佚之狐郑 伯秦 伯烛之武说服秦君的三点理由:一、越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。二、若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。三、夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。亡郑无利,有小害舍郑无害,有小利亡郑将有大害(表面)(深入)烛之武佚之狐郑 伯秦 伯晋 侯子 犯烛之武佚之狐郑 伯秦 伯晋 侯子 犯说退秦军逼退晋军 归纳:烛之武为了说服秦穆公退师,采取了高超的攻心战术,大体说来分为五步:

第一步:欲扬先抑,以退为进(郑既知亡矣)。

第二步:阐明利害,动摇秦君(邻之厚,君之薄也)。

第三步:替秦着想,以利相诱(君亦无所害)。

第四步:引史为例,挑拨秦晋(君之所知也)。

第五步:推测未来,劝秦谨慎(唯君图之)。

结构秦晋围郑临危受命说退秦师晋师撤离亡郑利晋阙秦存郑利秦晋忘恩负义,不可共事②善于分析利弊①善于利用矛盾③善于揣摩心理烛之武的游说艺术④讲究语言艺术机智善辩的外交家以“利”巧攻心理以“害”巧析形势以“史”巧施离间 内容要点归纳 本文记述了公元前630年秦晋联合攻打郑国前发生的一场外交斗争。郑国被秦晋两个大国包围,危在旦夕,郑大夫奉郑君之命,去说服秦穆公撤围,他利用秦晋之间的矛盾,采取分化瓦解的办法,说服秦伯撤走围郑的军队,从而解除了郑国的危机。本文表现了烛之武以国家利益为重,不计个人恩怨,临危受命,只身说退秦军,维护了国家安全的爱国精神。赞扬他利用矛盾,分化瓦解敌人的外交才能。 课后练习:

1、烛之武凭一张嘴就将郑国从危亡中解救出来,你从中得到什么启发?如若你的父母因为想你好好念书而不准你出去玩,准备一个暑假都将你关在家里温习功课,你该如何说服他作出让步?

2、对文中出现的词类活用,一词多义、通假字、特殊句式进行整理。

3、预习下一课(能通读全文,并找出自己不懂的地方)。每日思考 如何用今天的眼光来看待

这则故事以及故事中的人物?