高中物理人教版必修一第四章《4.2 实验 探究加速度与力、质量的关系》教案

文档属性

| 名称 | 高中物理人教版必修一第四章《4.2 实验 探究加速度与力、质量的关系》教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 23.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2016-09-06 14:32:27 | ||

图片预览

文档简介

课题:探究加速度跟力、质量的关系(两课时)

设计思想

《探究加速度跟力、质量的关系》一节是在阐述牛顿第二定律前设置的一个学生探究实验,而且该实验在新课标教材中是一个典型的培养学生探究能力的学生实验。

学生在运动学中初步学习了加速度,并且会用实验测量匀变速直线运动的加速度,但是并没有讨论加速度大小的决定因素。从牛顿第一定律即物体运动状态改变的学习已经知道:力是迫使物体运动状态发生变化的外部因素。从亚里士多德到伽利略的学习,也已使学生初步感受科学研究的一般方法,从数学知识上来看,学生具备探索牛顿第二定律的相关数学知识。

以前的《牛顿第二定律》教学通常是提出问题——学生猜想——实验验证——得出结论。课时一般安排在一节课,主要是在教师的引导下完成。学生在课堂上主动性无法得到充分展现,体验探究过程有些流于形式。在我们的设计中,我们将《探究加速度跟力、质量的关系》设计成两节课,第一节创设情境——发现问题——讨论设计研究方案。第一节的重点在于学生对研究方案的讨论完善上,这个过程应该是让学生经历研究过程,选择实验方法,培养学生研究能力、激发学生创造性的重要环节,也是更好落实新课程三维目标的保证。第二节课学生动手实验,让学生自己设计数据记录表格和选择数据处理方案,得到实验结论,最后还得对这个研究过程谈谈自己的收获与体会,交流在这个研究过程中所碰到的问题和解决方案。

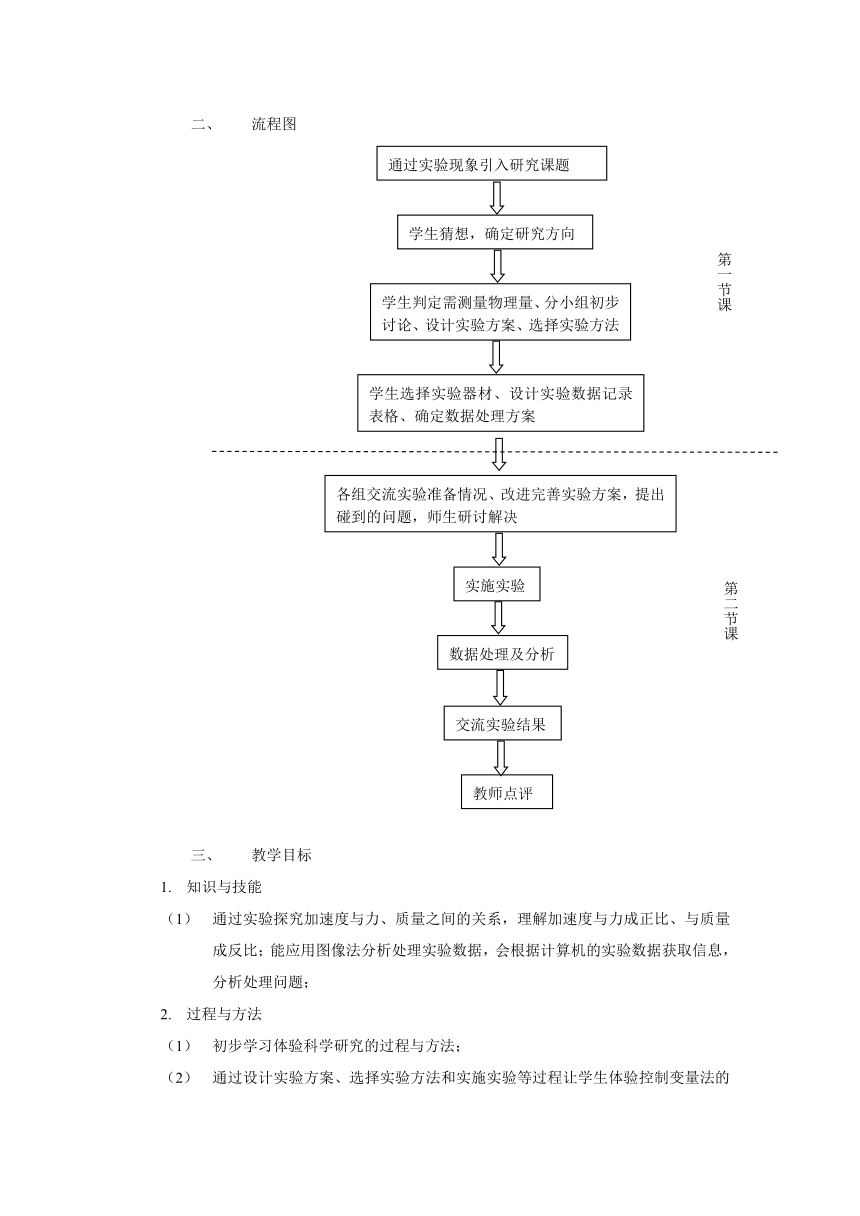

流程图

教学目标

知识与技能

通过实验探究加速度与力、质量之间的关系,理解加速度与力成正比、与质量成反比;能应用图像法分析处理实验数据,会根据计算机的实验数据获取信息,分析处理问题;

过程与方法

初步学习体验科学研究的过程与方法;

通过设计实验方案、选择实验方法和实施实验等过程让学生体验控制变量法的研究方法、数据处理方法,培养学生的实验动手能力;

情感、态度、价值观

使学生在分工与合作中体验团队精神,培养协作能力;

通过这次研究过程让学生体验到科学研究的快乐和成就感,体验物理研究中过程中的严谨,培养学生猜想质疑能力和意识、培养尊重事实、实事求是的科学研究作风;

教学过程

[引入课题]视频引入

师问:加速度的大小与什么有关?(引发学生思考并讨论)

请问:质量不同的小车在相同外力作用下,加速度是否相同?

师:通过讨论我们知道:物体产生的加速度既跟外力有关,又跟物体本身的质量有关。它们之间到底存在什么样的定量关系呢?这节课我们将一起来研究。

观看视频:相同质量的两辆电动小车同时启动,加速度大小不同。

讨论[学生猜想,确定研究方向]

1.猜想与假设

师:加速度与哪些因素有关系?

师:我们的猜想是否正确,还有待实验来研究、检验。如何验证加速度与外力、质量之间的定量关系?请同学们思考需测量的物理量,根据实验室提供的器材设计实验方案,来验证你们的猜想与假设。

讨论并进行猜想

判定需测量物理量,分小组进行初步讨论,设计实验方案,选择实验方法。

猜想讨论的结果:

当质量不变时,加速度与所受外力成正比;

当外力不变时,加速度与物体的质量成反比。

生:判定需测量物理量,分小组进行初步讨论,设计实验方案,选择实验方法。

[学生判定需测量物理量、分小组初步讨论、设计实验方案、选择实验方法]

2.设计方案

师:板书,并到学生中间巡视、指导。

选择实验器材、设计实验数据记录表格、确定数据处理方案。

引导:需要测量哪些数据?如何测量?

[各组交流实验准备情况、改进完善实验方案,提出碰到的问题,师生研讨解决]

3.各组交流

请各组代表说出本小组设计的实验方案,其它同学发表意见或建议,提出质疑,教师做必要的引导,完善并确定最终方案。

交流、讨论

实验方案:(控制变量法)

(1)当质量一定时,加速度与外力之间的定量关系。

控制小车的质量不变,改变钩码的个数,测定小车加速度与外力之间的定量关系。

加速度的测定:纸带法

外力的测定:平衡摩擦力,用钩码重力当作合外力

图像法:a-F图像

(2)当外力一定时,加速度和质量之间的定量关系。

控制钩码的个数不变,改变小车的质量,测定小车的加速度与质量之间的关系。

图像法:a-m图像,讨论后选用a-1/m图像

如果采用测量在重物牵引下小车的加速度方案。则引导:

使小车加速的是绳的拉力吗?

如何使我们测量的加速度仅仅是绳拉力产生的?

如何平衡摩擦力?

关于绳对小车的拉力能否认为是所挂重物重力问题,老师说明条件。

实验数据记录表格和处理方法讨论。

[实施实验]

4.实施实验

教师巡视、指导

测量数据,填入表格

[数据处理及分析]

5.数据处理及分析

各组将表格中的数据绘制成图像。

教师选择几组数据,输入计算机,用图像法处理数据,定量研究加速度与外力、质量的关系。

各组将表格中的数据绘制成图像。

[交流实验结果]

6.交流实验结果

各组交流实验实施过程中发现的问题,以及如何解决。并小结这两节课的学习体会及反思。

[教师点评]

7.教师点评

总结本实验的要点,归纳主要方法,点评实验过程中出现的常见问题。

板书设计

第二节

探究加速度跟力和质量的关系

1.猜想与假设

当质量不变时,加速度与所受外力成正比;

当外力不变时,加速度与物体的质量成反比。

2.设计方案

(1)当质量一定时,加速度与外力之间的定量关系。

(2)当外力一定时,加速度和质量之间的定量关系。

3.数据处理及分析

(1)a-F图像是一条过原点的倾斜直线。

(2)a-1/m图像是一条过原点的倾斜直线。

4.交流实验结果,形成结论

加速度与物体所受的外力成正比,与物体的质量成反比。

六、

课后反思

天上的街市

教学目标:

1.学习朗读,培养诗歌的爱好。

2.体会诗歌中美好的形象,以及运用联想和想象的作用。

3.理解诗中表现的追求光明和理想的思想感情。

教学重点、难点:

品析诗歌语言,体会美好的形象及作者的思想感情。

有感情地朗诵并背诵。

教学过程:

导入新课

看幻灯片上的星空图片。师:在一个宁静的夏夜遥望星空,你会想到什么,有什么感受?

师:但有一个人他用眼睛眺望繁星,更用心灵感受星星,让心灵与宇宙直接对话,借那幽幽闪星寄托自己的忧愁。我们就来感受诗人与宇宙的私语。《天上的街市》

请学生大声朗读题目,再读题目,要求读出感情。

师:学习诗歌我们首先要读,读出情感来。

朗诵诗歌

学生自由朗读诗歌,说说这首诗该用怎样的语气语调读?

学生讨论:轻松、愉快、舒缓

划分诗歌节奏,重音、停顿

出示幻灯片明确节奏划分

教师示范朗读(配乐《梁祝》)

学生练习朗诵,老师读得好的地方学一学,读得不好的地方改一改。

四位学生分节表演朗诵

学生配乐齐读

师:刚才同学们通过多次的朗读已经初步感受了诗歌的情感,对郭沫若的这首诗评论家给予高度的评价,昨天我看到了这句话与大家共享。

崇高的境界来自于形象,美好的形象来自于想象。

品味探究

1.师:境界,也就是诗歌的意境,你觉得诗人营造了一个怎样的境界?

生:恬静、静谧、美好、缥缈、奇幻……

2.师:这种恬静、静谧、美好、缥缈、奇幻的意境来源于美好的形象,诗歌中描绘了哪些形象?

生:街灯、明星、流星、牛郎织女、珍奇

(引导学生找出了“意象”,接着就是如何“泡开意象”的问题)

3.师:我们说诗歌的语言是凝练的,哪些词或句体现了这些形象的美好?

学生思考

师:这众多的形象,最主要的是什么?它的美好体现在哪里?

(引导学生回顾古代民间故事概要,抓住修饰这些意象的关键词语来分析,深入体会意象)

生:“来往”、“闲游”,牛郎织女是自由自在、无忧无虑、闲适安宁的。民间故事中的牛郎织女是被王母娘娘压迫、迫害的,诗人笔下的牛郎织女故事全然没有了民间故事的悲凉、痛苦的感觉,给人温馨、向往的感觉。

师:牛郎织女的新编故事的温馨、浪漫、美好的感觉还通过哪些词体现?

生:天河是“浅浅”的,是“不甚”宽广的。

师:“浅浅”、“不甚”,如果换成“茫茫”和“甚”有什么不一样?

生:美好就失去了。

生:流星是一朵的,很美!

师:为什么不用“颗”?(朵与颗的比较)

(学生各抒己见)

师小结:

“朵”是用于花,花是美好的,用朵更让人觉得流星的美好和浪漫;“朵”更富有诗意……

师:“珍奇”,学生想象:天上的街市是一个怎样的场景?美好、富足、繁荣……

师:街灯和明星的美好体现在哪?做一个换词游戏。

“闪”与“点”互换:星星是“闪”的,像人的眼睛一样,富有美感,也有一种若隐若现的感觉。

“明”与“现”互换:明星是由暗到亮的过程,也有一种若隐若现的感觉。

(老师引导学生体会联想)

4.诗人眺望星空,产生了联想和想象,给我们营造了一个平和洁净、缥缈美好的世界。诗人为什么要营造这样的一个世界?

学生思考(不少学生会讲出当时的黑暗,表达诗人对自由美好生活的向往)

师出示幻灯片写作背景:

本诗写于1921年,这时,“五四”运动高潮已过,中国正处于北洋军阀混战时期。此时的郭沫若,面对半殖民地半封建社会那“冷酷如铁!黑暗如漆!腥秽如血!”的黑暗现实感到极大的愤怒和伤感,但他并没有绝望,仍执着的寻求光明和理想。

师:“冷酷如铁!黑暗如漆!腥秽如血!”的黑暗现实让诗人幻想天上美好温馨的生活,表达了诗人对黑暗现实的不满,对自由美好生活的追求和向往。而且这种信念是坚定的吗?你从哪里看出来?(升华诗人的情感)

四个“定然”,一个“定”

学生齐读:

“定然有/

美丽的/

街市。”

定然是/

世上没有的/

珍奇。

定然是/

不甚/

宽广。

定能够/

骑着牛儿/

来往。

定然/

在天街/

闲游。

师:同学们读得坚定不移,铿锵有力,但诗人对理想生活的到来真的如你们一样坚定?他有没有些许的迷茫呢?

预设:

1.诗行的停顿:两个“我想”,“我想,那缥缈的空中,定然有美丽的街市”,“我想,他们此刻,定然在天街闲游”,造成诗情表达上的停顿,“不信,请看那朵流星”“你看,那浅浅的天河”中的“不信”和“你看”。诗人无法彻底进入幻想世界的焦灼。

2.“流星”这个意象虽美丽,但稍纵即逝,用于比喻幸福有天然的危险性。

3.街灯是“远远的”,远的不是天上的明星,而是现实生活中的街灯,“天上的明星”反而是近在眼前如现实生活中无处不见的街灯。诗人的矛盾心情显而易见,现实世界是远的,梦幻世界是近的。

4.“缥缈”一词,意为虚幻不存在的事物。诗歌的第一小节所营造的意境美轮美奂,天上人间交相辉映融为一体,诗人的一句“缥缈”的空中让人清醒。

师:诗人对理想世界是执著追求的,但也透露出诗人对未来的彷徨,对现实的无助。清醒者的艰难挣扎。

配乐表演朗诵(《梁祝》)

画外音:

我经常在海边彷徨,祖国的黑暗现实使我感到极大的愤怒和伤感,对理想未来的迷茫刺激着我的心。在一个夜晚,我走在海边,仰望美丽的天空,点点明星散缀在天幕上,那遥远的世界引起我无限的遐想。

女生和男生轮流读,四个“定然”,一个“定”全班齐读。

画外音:

我似乎找到了自己的理想——那似乎是天国乐园的景象,《天上的街市》,但天上的街市你究竟在哪里呢?

通过实验现象引入研究课题

学生猜想,确定研究方向

学生判定需测量物理量、分小组初步讨论、设计实验方案、选择实验方法

学生选择实验器材、设计实验数据记录表格、确定数据处理方案

各组交流实验准备情况、改进完善实验方案,提出碰到的问题,师生研讨解决

实施实验

数据处理及分析

第一节课

第二节课

交流实验结果

教师点评

设计思想

《探究加速度跟力、质量的关系》一节是在阐述牛顿第二定律前设置的一个学生探究实验,而且该实验在新课标教材中是一个典型的培养学生探究能力的学生实验。

学生在运动学中初步学习了加速度,并且会用实验测量匀变速直线运动的加速度,但是并没有讨论加速度大小的决定因素。从牛顿第一定律即物体运动状态改变的学习已经知道:力是迫使物体运动状态发生变化的外部因素。从亚里士多德到伽利略的学习,也已使学生初步感受科学研究的一般方法,从数学知识上来看,学生具备探索牛顿第二定律的相关数学知识。

以前的《牛顿第二定律》教学通常是提出问题——学生猜想——实验验证——得出结论。课时一般安排在一节课,主要是在教师的引导下完成。学生在课堂上主动性无法得到充分展现,体验探究过程有些流于形式。在我们的设计中,我们将《探究加速度跟力、质量的关系》设计成两节课,第一节创设情境——发现问题——讨论设计研究方案。第一节的重点在于学生对研究方案的讨论完善上,这个过程应该是让学生经历研究过程,选择实验方法,培养学生研究能力、激发学生创造性的重要环节,也是更好落实新课程三维目标的保证。第二节课学生动手实验,让学生自己设计数据记录表格和选择数据处理方案,得到实验结论,最后还得对这个研究过程谈谈自己的收获与体会,交流在这个研究过程中所碰到的问题和解决方案。

流程图

教学目标

知识与技能

通过实验探究加速度与力、质量之间的关系,理解加速度与力成正比、与质量成反比;能应用图像法分析处理实验数据,会根据计算机的实验数据获取信息,分析处理问题;

过程与方法

初步学习体验科学研究的过程与方法;

通过设计实验方案、选择实验方法和实施实验等过程让学生体验控制变量法的研究方法、数据处理方法,培养学生的实验动手能力;

情感、态度、价值观

使学生在分工与合作中体验团队精神,培养协作能力;

通过这次研究过程让学生体验到科学研究的快乐和成就感,体验物理研究中过程中的严谨,培养学生猜想质疑能力和意识、培养尊重事实、实事求是的科学研究作风;

教学过程

[引入课题]视频引入

师问:加速度的大小与什么有关?(引发学生思考并讨论)

请问:质量不同的小车在相同外力作用下,加速度是否相同?

师:通过讨论我们知道:物体产生的加速度既跟外力有关,又跟物体本身的质量有关。它们之间到底存在什么样的定量关系呢?这节课我们将一起来研究。

观看视频:相同质量的两辆电动小车同时启动,加速度大小不同。

讨论[学生猜想,确定研究方向]

1.猜想与假设

师:加速度与哪些因素有关系?

师:我们的猜想是否正确,还有待实验来研究、检验。如何验证加速度与外力、质量之间的定量关系?请同学们思考需测量的物理量,根据实验室提供的器材设计实验方案,来验证你们的猜想与假设。

讨论并进行猜想

判定需测量物理量,分小组进行初步讨论,设计实验方案,选择实验方法。

猜想讨论的结果:

当质量不变时,加速度与所受外力成正比;

当外力不变时,加速度与物体的质量成反比。

生:判定需测量物理量,分小组进行初步讨论,设计实验方案,选择实验方法。

[学生判定需测量物理量、分小组初步讨论、设计实验方案、选择实验方法]

2.设计方案

师:板书,并到学生中间巡视、指导。

选择实验器材、设计实验数据记录表格、确定数据处理方案。

引导:需要测量哪些数据?如何测量?

[各组交流实验准备情况、改进完善实验方案,提出碰到的问题,师生研讨解决]

3.各组交流

请各组代表说出本小组设计的实验方案,其它同学发表意见或建议,提出质疑,教师做必要的引导,完善并确定最终方案。

交流、讨论

实验方案:(控制变量法)

(1)当质量一定时,加速度与外力之间的定量关系。

控制小车的质量不变,改变钩码的个数,测定小车加速度与外力之间的定量关系。

加速度的测定:纸带法

外力的测定:平衡摩擦力,用钩码重力当作合外力

图像法:a-F图像

(2)当外力一定时,加速度和质量之间的定量关系。

控制钩码的个数不变,改变小车的质量,测定小车的加速度与质量之间的关系。

图像法:a-m图像,讨论后选用a-1/m图像

如果采用测量在重物牵引下小车的加速度方案。则引导:

使小车加速的是绳的拉力吗?

如何使我们测量的加速度仅仅是绳拉力产生的?

如何平衡摩擦力?

关于绳对小车的拉力能否认为是所挂重物重力问题,老师说明条件。

实验数据记录表格和处理方法讨论。

[实施实验]

4.实施实验

教师巡视、指导

测量数据,填入表格

[数据处理及分析]

5.数据处理及分析

各组将表格中的数据绘制成图像。

教师选择几组数据,输入计算机,用图像法处理数据,定量研究加速度与外力、质量的关系。

各组将表格中的数据绘制成图像。

[交流实验结果]

6.交流实验结果

各组交流实验实施过程中发现的问题,以及如何解决。并小结这两节课的学习体会及反思。

[教师点评]

7.教师点评

总结本实验的要点,归纳主要方法,点评实验过程中出现的常见问题。

板书设计

第二节

探究加速度跟力和质量的关系

1.猜想与假设

当质量不变时,加速度与所受外力成正比;

当外力不变时,加速度与物体的质量成反比。

2.设计方案

(1)当质量一定时,加速度与外力之间的定量关系。

(2)当外力一定时,加速度和质量之间的定量关系。

3.数据处理及分析

(1)a-F图像是一条过原点的倾斜直线。

(2)a-1/m图像是一条过原点的倾斜直线。

4.交流实验结果,形成结论

加速度与物体所受的外力成正比,与物体的质量成反比。

六、

课后反思

天上的街市

教学目标:

1.学习朗读,培养诗歌的爱好。

2.体会诗歌中美好的形象,以及运用联想和想象的作用。

3.理解诗中表现的追求光明和理想的思想感情。

教学重点、难点:

品析诗歌语言,体会美好的形象及作者的思想感情。

有感情地朗诵并背诵。

教学过程:

导入新课

看幻灯片上的星空图片。师:在一个宁静的夏夜遥望星空,你会想到什么,有什么感受?

师:但有一个人他用眼睛眺望繁星,更用心灵感受星星,让心灵与宇宙直接对话,借那幽幽闪星寄托自己的忧愁。我们就来感受诗人与宇宙的私语。《天上的街市》

请学生大声朗读题目,再读题目,要求读出感情。

师:学习诗歌我们首先要读,读出情感来。

朗诵诗歌

学生自由朗读诗歌,说说这首诗该用怎样的语气语调读?

学生讨论:轻松、愉快、舒缓

划分诗歌节奏,重音、停顿

出示幻灯片明确节奏划分

教师示范朗读(配乐《梁祝》)

学生练习朗诵,老师读得好的地方学一学,读得不好的地方改一改。

四位学生分节表演朗诵

学生配乐齐读

师:刚才同学们通过多次的朗读已经初步感受了诗歌的情感,对郭沫若的这首诗评论家给予高度的评价,昨天我看到了这句话与大家共享。

崇高的境界来自于形象,美好的形象来自于想象。

品味探究

1.师:境界,也就是诗歌的意境,你觉得诗人营造了一个怎样的境界?

生:恬静、静谧、美好、缥缈、奇幻……

2.师:这种恬静、静谧、美好、缥缈、奇幻的意境来源于美好的形象,诗歌中描绘了哪些形象?

生:街灯、明星、流星、牛郎织女、珍奇

(引导学生找出了“意象”,接着就是如何“泡开意象”的问题)

3.师:我们说诗歌的语言是凝练的,哪些词或句体现了这些形象的美好?

学生思考

师:这众多的形象,最主要的是什么?它的美好体现在哪里?

(引导学生回顾古代民间故事概要,抓住修饰这些意象的关键词语来分析,深入体会意象)

生:“来往”、“闲游”,牛郎织女是自由自在、无忧无虑、闲适安宁的。民间故事中的牛郎织女是被王母娘娘压迫、迫害的,诗人笔下的牛郎织女故事全然没有了民间故事的悲凉、痛苦的感觉,给人温馨、向往的感觉。

师:牛郎织女的新编故事的温馨、浪漫、美好的感觉还通过哪些词体现?

生:天河是“浅浅”的,是“不甚”宽广的。

师:“浅浅”、“不甚”,如果换成“茫茫”和“甚”有什么不一样?

生:美好就失去了。

生:流星是一朵的,很美!

师:为什么不用“颗”?(朵与颗的比较)

(学生各抒己见)

师小结:

“朵”是用于花,花是美好的,用朵更让人觉得流星的美好和浪漫;“朵”更富有诗意……

师:“珍奇”,学生想象:天上的街市是一个怎样的场景?美好、富足、繁荣……

师:街灯和明星的美好体现在哪?做一个换词游戏。

“闪”与“点”互换:星星是“闪”的,像人的眼睛一样,富有美感,也有一种若隐若现的感觉。

“明”与“现”互换:明星是由暗到亮的过程,也有一种若隐若现的感觉。

(老师引导学生体会联想)

4.诗人眺望星空,产生了联想和想象,给我们营造了一个平和洁净、缥缈美好的世界。诗人为什么要营造这样的一个世界?

学生思考(不少学生会讲出当时的黑暗,表达诗人对自由美好生活的向往)

师出示幻灯片写作背景:

本诗写于1921年,这时,“五四”运动高潮已过,中国正处于北洋军阀混战时期。此时的郭沫若,面对半殖民地半封建社会那“冷酷如铁!黑暗如漆!腥秽如血!”的黑暗现实感到极大的愤怒和伤感,但他并没有绝望,仍执着的寻求光明和理想。

师:“冷酷如铁!黑暗如漆!腥秽如血!”的黑暗现实让诗人幻想天上美好温馨的生活,表达了诗人对黑暗现实的不满,对自由美好生活的追求和向往。而且这种信念是坚定的吗?你从哪里看出来?(升华诗人的情感)

四个“定然”,一个“定”

学生齐读:

“定然有/

美丽的/

街市。”

定然是/

世上没有的/

珍奇。

定然是/

不甚/

宽广。

定能够/

骑着牛儿/

来往。

定然/

在天街/

闲游。

师:同学们读得坚定不移,铿锵有力,但诗人对理想生活的到来真的如你们一样坚定?他有没有些许的迷茫呢?

预设:

1.诗行的停顿:两个“我想”,“我想,那缥缈的空中,定然有美丽的街市”,“我想,他们此刻,定然在天街闲游”,造成诗情表达上的停顿,“不信,请看那朵流星”“你看,那浅浅的天河”中的“不信”和“你看”。诗人无法彻底进入幻想世界的焦灼。

2.“流星”这个意象虽美丽,但稍纵即逝,用于比喻幸福有天然的危险性。

3.街灯是“远远的”,远的不是天上的明星,而是现实生活中的街灯,“天上的明星”反而是近在眼前如现实生活中无处不见的街灯。诗人的矛盾心情显而易见,现实世界是远的,梦幻世界是近的。

4.“缥缈”一词,意为虚幻不存在的事物。诗歌的第一小节所营造的意境美轮美奂,天上人间交相辉映融为一体,诗人的一句“缥缈”的空中让人清醒。

师:诗人对理想世界是执著追求的,但也透露出诗人对未来的彷徨,对现实的无助。清醒者的艰难挣扎。

配乐表演朗诵(《梁祝》)

画外音:

我经常在海边彷徨,祖国的黑暗现实使我感到极大的愤怒和伤感,对理想未来的迷茫刺激着我的心。在一个夜晚,我走在海边,仰望美丽的天空,点点明星散缀在天幕上,那遥远的世界引起我无限的遐想。

女生和男生轮流读,四个“定然”,一个“定”全班齐读。

画外音:

我似乎找到了自己的理想——那似乎是天国乐园的景象,《天上的街市》,但天上的街市你究竟在哪里呢?

通过实验现象引入研究课题

学生猜想,确定研究方向

学生判定需测量物理量、分小组初步讨论、设计实验方案、选择实验方法

学生选择实验器材、设计实验数据记录表格、确定数据处理方案

各组交流实验准备情况、改进完善实验方案,提出碰到的问题,师生研讨解决

实施实验

数据处理及分析

第一节课

第二节课

交流实验结果

教师点评

同课章节目录

- 第一章 运动的描述

- 绪论

- 1 质点 参考系和坐标系

- 2 时间和位移

- 3 运动快慢的描述──速度

- 4 实验:用打点计时器测速度

- 5 速度变化快慢的描述──加速度

- 第二章 匀变速直线运动的研究

- 1 实验:探究小车速度随时间变化的规律

- 2 匀变速直线运动的速度与时间的关系

- 3 匀变速直线运动的位移与时间的关系

- 4 匀变速直线运动的位移与速度的关系

- 5 自由落体运动

- 6 伽利略对自由落体运动的研究

- 第三章 相互作用

- 1 重力 基本相互作用

- 2 弹力

- 3 摩擦力

- 4 力的合成

- 5 力的分解

- 第四章 牛顿运动定律

- 1 牛顿第一定律

- 2 实验:探究加速度与力、质量的关系

- 3 牛顿第二定律

- 4 力学单位制

- 5 牛顿第三定律

- 6 用牛顿定律解决问题(一)

- 7 用牛顿定律解决问题(二)