黑龙江省绥滨县第一中学2015-2016学年高二下学期期末考试历史试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 黑龙江省绥滨县第一中学2015-2016学年高二下学期期末考试历史试题(无答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 156.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-09-07 08:26:30 | ||

图片预览

文档简介

2015-2016下学期期末考试高二历史试卷

时间:90分钟

总分:100

页数:7

一

选择题(每题2分,共50分)

1.古今往来,无论是东方古国还是世界近现代国家,都以建章立制来强化中央对地方的管辖。下列具有此类性质的文献和制度是

①秦朝的郡县制

②

“十二铜表法”

③英国《权利法案》

④美国1787年宪法

A.①②

B.①③

C.②③

D.①④

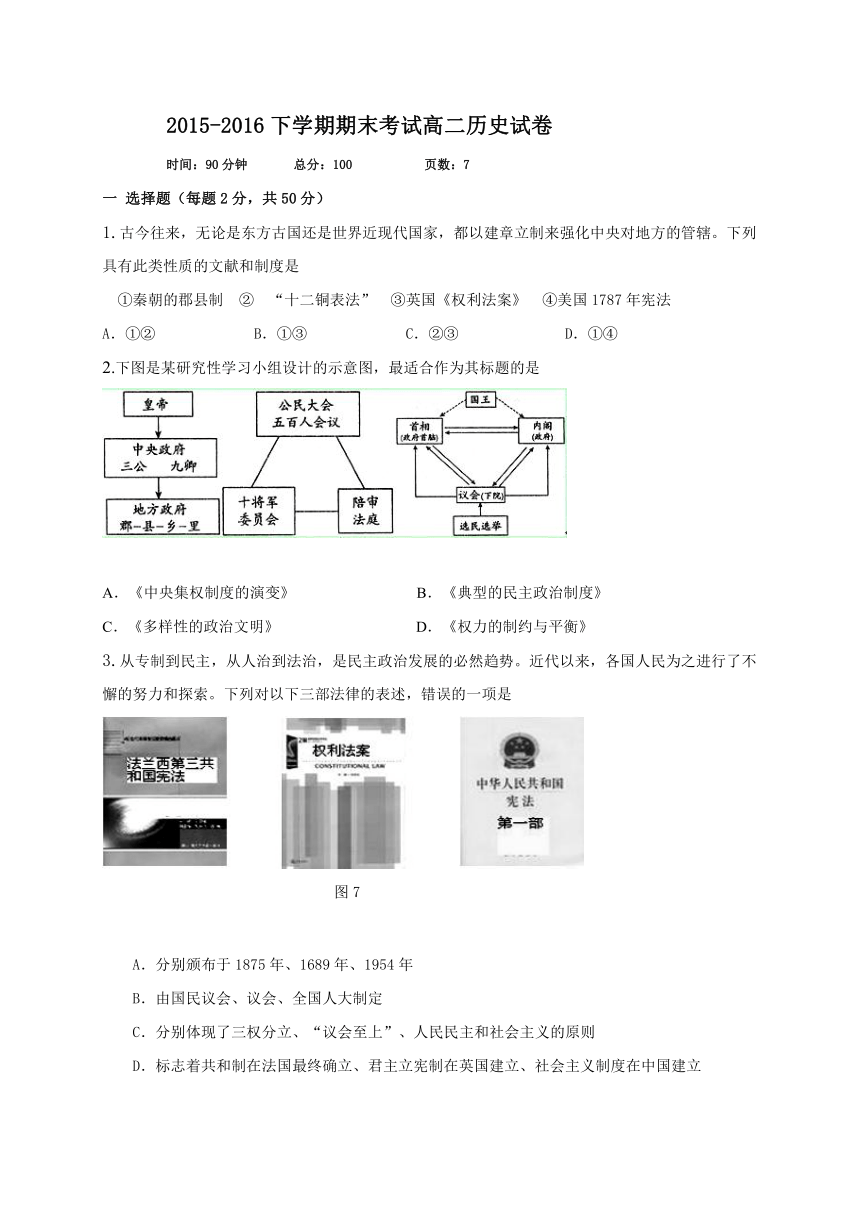

2.下图是某研究性学习小组设计的示意图,最适合作为其标题的是

A.《中央集权制度的演变》

B.《典型的民主政治制度》

C.《多样性的政治文明》

D.《权力的制约与平衡》

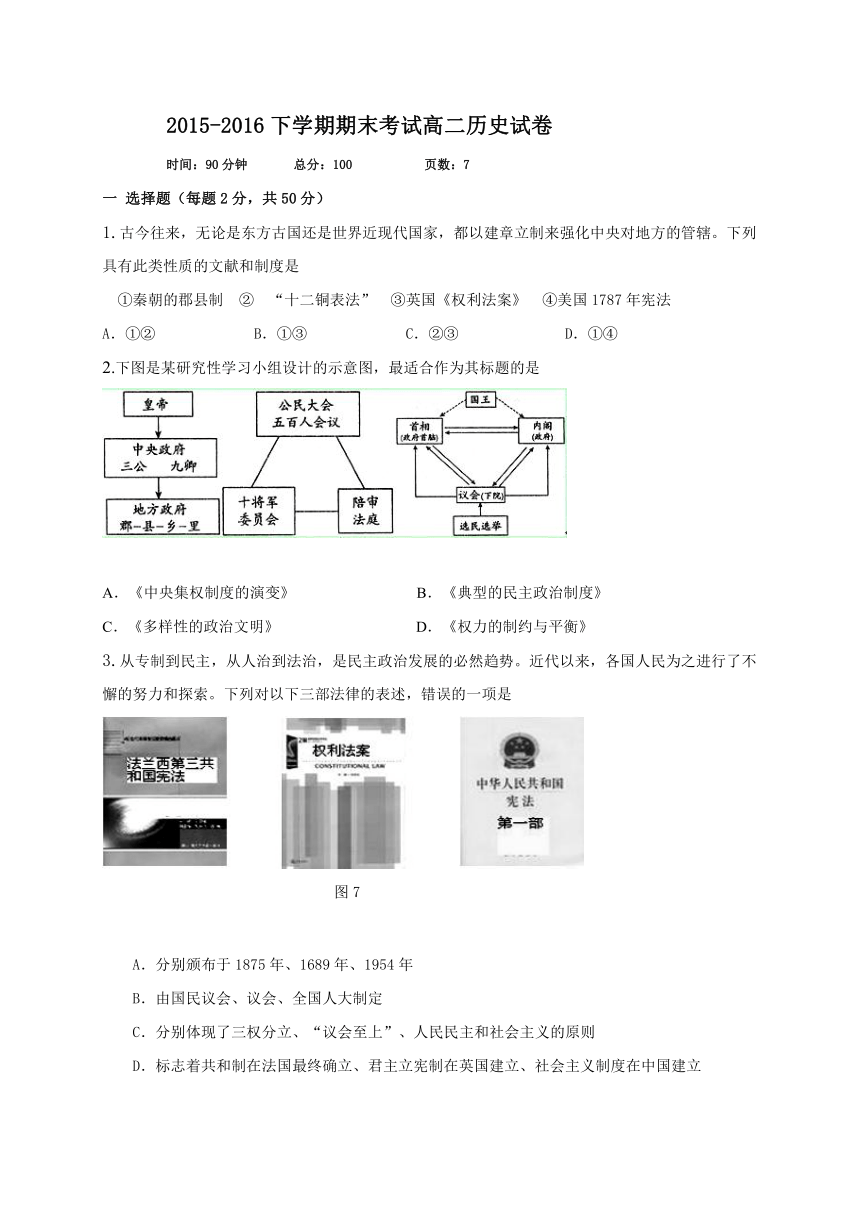

3.从专制到民主,从人治到法治,是民主政治发展的必然趋势。近代以来,各国人民为之进行了不懈的努力和探索。下列对以下三部法律的表述,错误的一项是

A.分别颁布于1875年、1689年、1954年

B.由国民议会、议会、全国人大制定

C.分别体现了三权分立、“议会至上”、人民民主和社会主义的原则

D.标志着共和制在法国最终确立、君主立宪制在英国建立、社会主义制度在中国建立

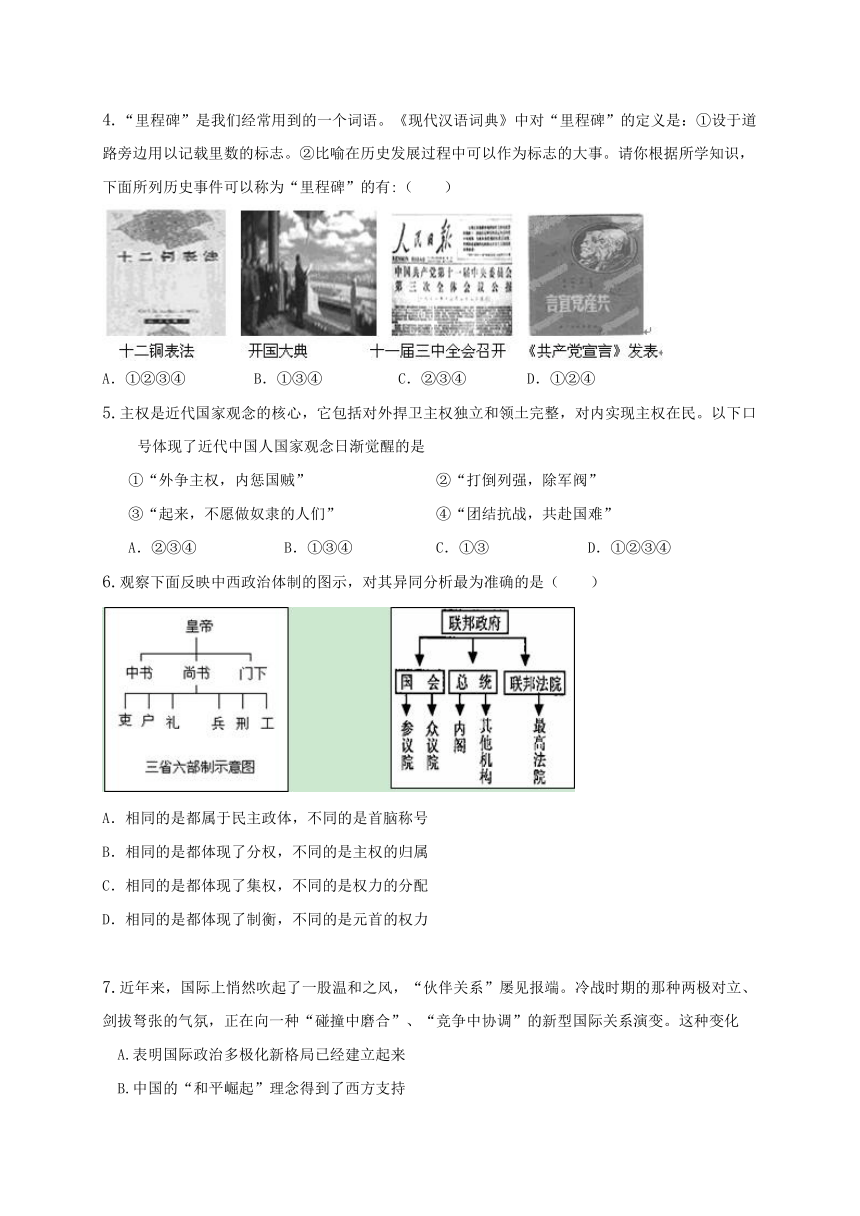

4.“里程碑”是我们经常用到的一个词语。《现代汉语词典》中对“里程碑”的定义是:①设于道路旁边用以记载里数的标志。②比喻在历史发展过程中可以作为标志的大事。请你根据所学知识,下面所列历史事件可以称为“里程碑”的有:(

)

A.①②③④

B.①③④

C.②③④

D.①②④

5.主权是近代国家观念的核心,它包括对外捍卫主权独立和领土完整,对内实现主权在民。以下口号体现了近代中国人国家观念日渐觉醒的是

①“外争主权,内惩国贼”

②“打倒列强,除军阀”

③“起来,不愿做奴隶的人们”

④“团结抗战,共赴国难”

A.②③④

B.①③④

C.①③

D.①②③④

6.观察下面反映中西政治体制的图示,对其异同分析最为准确的是(

)

A.相同的是都属于民主政体,不同的是首脑称号

B.相同的是都体现了分权,不同的是主权的归属

C.相同的是都体现了集权,不同的是权力的分配

D.相同的是都体现了制衡,不同的是元首的权力

7.近年来,国际上悄然吹起了一股温和之风,“伙伴关系”屡见报端。冷战时期的那种两极对立、剑拔弩张的气氛,正在向一种“碰撞中磨合”、“竞争中协调”的新型国际关系演变。这种变化

A.表明国际政治多极化新格局已经建立起来

B.中国的“和平崛起”理念得到了西方支持

C.国际恐怖主义受到了很大的遏制

D.反映出主权国家或集团对外政策的务实调整

8.美国参谋长联系会议主席布莱德雷说日本“这个曾是敌国的国家,对我国来说不仅是太平洋上最强大的堡垒,而且作为太平洋战争胜利的果实,是留在我们手中唯一有价值的地方。”二战后日本的“价值”主要体现在

A.成为美国的最大商品市场

B.成为遏制苏联、中国的前哨

C.为美国提供廉价劳动力

D.提供反面教材,警示战争

9.“孙中山与中国共产党之间具有历史意义的合作不是偶然的,它是当时的国际局势和中国本身的内部条件造成的。”宋庆龄在此所说的“国际局势”和“内部条件”分别指的是

A.日本侵略加深和抗日救亡运动兴起

B.十月革命的影响和中共对孙中山的真诚帮助

C.巴黎和会外交失败和五四运动爆发D.第一次世界大战爆发和蒋介石集团背叛革命

10.1825年,在美国的印第安纳州,英国人欧文建立了一个名为“新和谐公社”的社会组织。这里有工厂、农场和学校,每个成员都参加劳动,人人都享有充分的、平等的民主权利。“新和谐公社”的出现表明

A.资本主义福利制度得到发展

B.无产阶级开始尝试建立政权

C.马克思主义促进了国际工人运动的发展

D.人们对资本主义制度的不满和对社会制度的新探索

11.1928年2月,刘少奇针对革命潮流是高涨还是低落的问题说:“依乡村来看是高涨的,依城市看是低落的趋势。”这一判断(

)

A、正确,大革命失败后,革命重心由城市转入农村

B、不正确,乡村、城市的革命都处于高潮

C、正确,当时的城市没有出现工人运动

D、不正确,当时农村还没有建立革命根据地

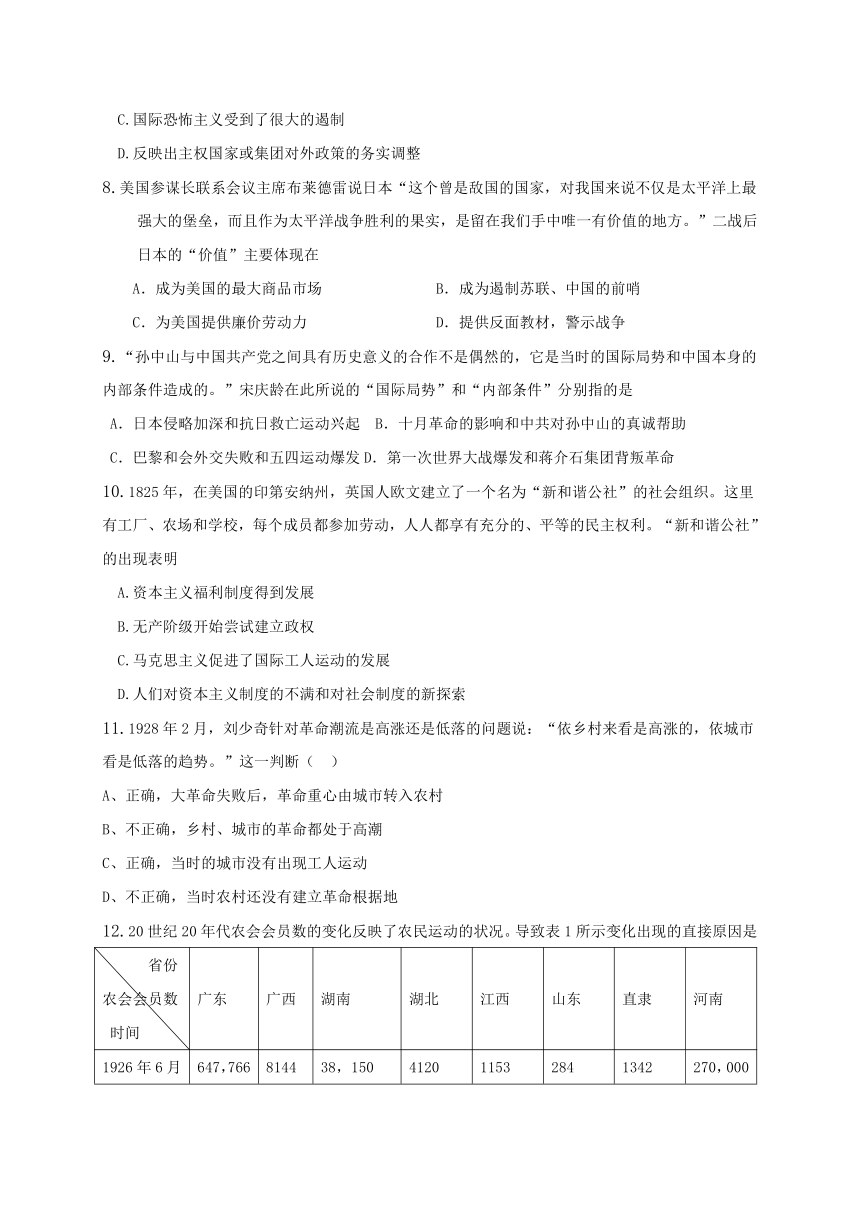

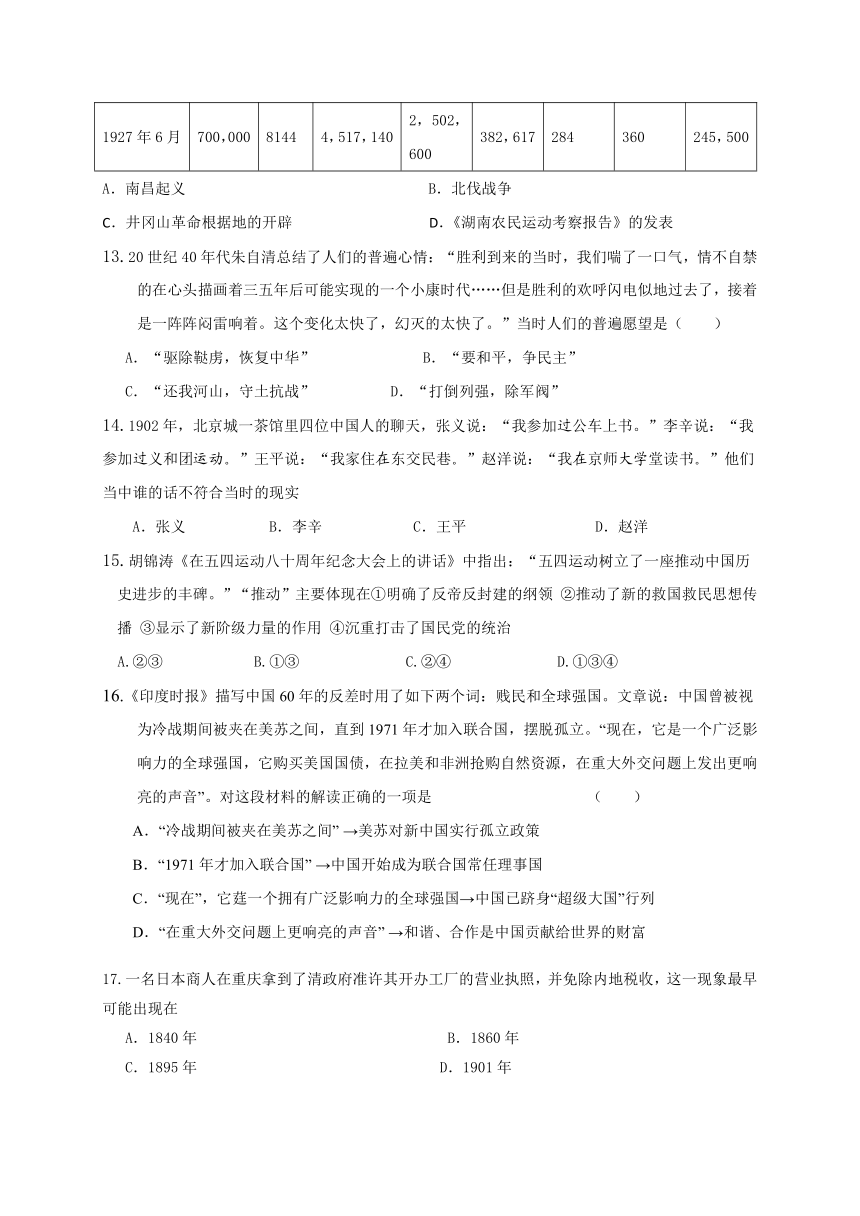

12.20世纪20年代农会会员数的变化反映了农民运动的状况。导致表1所示变化出现的直接原因是

省份农会会员数

时间

广东

广西

湖南

湖北

江西

山东

直隶

河南

1926年6月

647,766

8144

38,150

4120

1153

284

1342

270,000

1927年6月

700,000

8144

4,517,140

2,502,600

382,617

284

360

245,500

A.南昌起义

B.北伐战争

C.井冈山革命根据地的开辟

D.《湖南农民运动考察报告》的发表

13.20世纪40年代朱自清总结了人们的普遍心情:“胜利到来的当时,我们喘了一口气,情不自禁的在心头描画着三五年后可能实现的一个小康时代……但是胜利的欢呼闪电似地过去了,接着是一阵阵闷雷响着。这个变化太快了,幻灭的太快了。”当时人们的普遍愿望是(

)

A.“驱除鞑虏,恢复中华”

B.“要和平,争民主”

C.“还我河山,守土抗战”

D.“打倒列强,除军阀”

14.1902年,北京城一茶馆里四位中国人的聊天,张义说:“我参加过公车上书。”李辛说:“我参加过义和团运动。”王平说:“我家住在东交民巷。”赵洋说:“我在京师大学堂读书。”他们当中谁的话不符合当时的现实

A.张义

B.李辛

C.王平

D.赵洋

15.胡锦涛《在五四运动八十周年纪念大会上的讲话》中指出:“五四运动树立了一座推动中国历史进步的丰碑。”“推动”主要体现在①明确了反帝反封建的纲领

②推动了新的救国救民思想传播

③显示了新阶级力量的作用

④沉重打击了国民党的统治

A.②③

B.①③

C.②④

D.①③④

16.《印度时报》描写中国60年的反差时用了如下两个词:贱民和全球强国。文章说:中国曾被视为冷战期间被夹在美苏之间,直到1971年才加入联合国,摆脱孤立。“现在,它是一个广泛影响力的全球强国,它购买美国国债,在拉美和非洲抢购自然资源,在重大外交问题上发出更响亮的声音”。对这段材料的解读正确的一项是

(

)

A.“冷战期间被夹在美苏之间”

→美苏对新中国实行孤立政策

B.“1971年才加入联合国”

→中国开始成为联合国常任理事国

C.“现在”,它莛一个拥有广泛影响力的全球强国→中国已跻身“超级大国”行列

D.“在重大外交问题上更响亮的声音”

→和谐、合作是中国贡献给世界的财富

17.一名日本商人在重庆拿到了清政府准许其开办工厂的营业执照,并免除内地税收,这一现象最早可能出现在

A.1840年

B.1860年

C.1895年 D.1901年

18.胡汉民在自传中对辛亥革命失败原因进行总结:“民众以为清室退位,即天下大定,所谓‘民国共和’则取得从来未有之名义而已。至其实质如何。都非所问。”对这个观点理解正确的是

A.民主共和观念尚未为民众普遍接受

B.创建民国具有深厚的群众基础

C.民众对“民国共和”理念理解上的偏差是辛亥革命失败的根本原因

D.民主共和不适合中国国情

19.英国是世界上第一个走向现代化的国家,在建立现代政治制度的过程中,英国的历史发展走了一条和平、渐进的道路,它首先把专制制度转变为贵族寡头制,然后再把贵族寡头制改造成民主政治。英国在历史的教训中认识到和平解决内部冲突的必要性,也逐步学会了用和平的方式来改变政治制度。能体现英国以和平方式推动社会变革的这一模式的历史事件是

①17世纪中期英国革命

②1688年光荣革命

③1832年议会制度改革

A.①②③

B.①②

C.①③

D.②③

20

明史专家吴晗在《朱元璋》一书中曾这样描述我国古代的君臣关系:“在宋以前有三公坐而论道的说法……到宋朝便不然了。从太祖以后,大臣上朝在皇帝面前无坐处,一坐群站……到了明代,不但不许坐,站着都不行,得跪着说话了”。君臣关系由坐而站而跪,说明中国古代封建政治制度演变的重要特点是( )

A.君臣关系日趋不平等

B.君臣关系逐渐疏远

C.君主专制制度日益强化

D.君主越来越不开明

21

美国1787年宪法第二条第一款规定:“总统有权缔订条约,但须争取参议院的意见和同意……他有权提名,并于取得参议院的意见和同意后,任命大使、公使及领事、最高法院的法官。”这主要体现了这部宪法的( )

A.自由原则

B.制衡原则

C.民主原则

D.平等原则

22

鸦片战争的发生意味着中国拒绝在外交平等和对等贸易的基础上参加国际大家庭,结果导致英国使用了武力”。对上述材料理解准确的是( )

A.鸦片战争的爆发是英国对外扩张的结果

B.鸦片战争的爆发的责任在于中国

C.材料作者全面地分析了鸦片战争的原因

D.材料作者认识到鸦片战争结果的双重性

23

《人民日报》评论员曾经发文指出:“几代中国共产党人的伟大创造,向世界贡献了具有‘中国智慧’的解决民族问题的成功答卷。”这份答卷的“成功”之处不包括( )

A.实现了少数民族当家做主的愿望

B.有利于维护民族团结和政治安定

C.彻底消除了各民族之间的差别

D.奠定了少数民族地区发展繁荣的基础

24.“中国人总是作为他家庭中忠诚的成员生活着,非常关心亲族关系,对于辈分、男女性别和身份的区别很是敏感,从古代起,女儿都是嫁到别家去,儿子则将媳妇娶进自己家里。”对上述材料理解最准确的是( )

A.体现了宗法制等级森严及与分封制互为表里的特点

B.宗法制最大的特点是嫡长子继承制,有利于权力的分配

C.宗法制的形成有利于宗族的团结及内部的稳定

D.体现了大宗和小宗的关系,小宗必须服从大宗

25.胡绳在《中国共产党的七十年》中说:“从大革命失败到抗日战争前夕这十年,是中国共产党在极端困难的条件下坚持斗争并达到政治上成熟的时期。”对这一时期中国共产党政治上表现“成熟”的理解,错误的是( )

A.根据国情,提出反帝、反封建、反军阀的奋斗目标

B.走“工农武装割据”的正确道路

C.形成了独立自主解决本国革命实际问题的领导核心

D.根据国内社会矛盾的变化,正确处理国共两党关系

第II卷(非选择题)

二、非选择题(50分,其中第26题25分

第27题25分)

26.(25分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:奴隶与隶农必须无条件地服从主人,服从命运的安排,对逃亡的奴隶和隶农必须严加惩治。……妇女不得参与任何公务,因而他们不能担任法官,或行使地方官吏的职责,或提出诉讼,或为他人担保,或担任律师。

——《民法大全》

材料二:……中国法的界定十分模糊,倒是皇帝圣旨、朝廷法令、祖宗遗训更具威力。因为法自君出,皇帝钦定法律,皇权置于法律之上,法律对皇权约束作用微乎其微。法律遇到开明皇帝有些用,一遇到昏庸暴君,无法无天,所谓“人亡政息”。……这一遗风流传至今,即权大于法,有法不依,拟法不严,徇情枉法。

——史仲文《中国人走出死胡同》

材料三:众议院……有弹劾(违法失职的总统,副总统和高级文官)的全权。……参议院有审讯一切弹劾案的全权。……凡必须经参议院及众议院一致同意的命令、决议……应经总统批准……。经参议院的协议及同意,并得该院出席议员三分之二赞成时,总统有权缔结条约;总统提出大使、公使、领事、最高法院法官及合众国政府其他官吏,经参议员的协议及同意时,任命之……

——摘自《美利坚合众国宪法》

材料四:第一条中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。

第二条中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权利的机关是全国人民代表大会和地方各级人民大会。

第三十四条中华人民共和国年满十八周岁的公民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限,都有选举权和被选举权。

——《中华人民共和国宪法》(1954年)

请回答:

(1)据材料一指出罗马法的局限性?(4分)结合所学知识指出罗马法产生的深远影响?(4分)

(2)据材料二概括中国古代法律制度的特点。(3分)

(3)据材料三并结合所学知识,指出1787年宪法对美国社会产生了哪些积极影响?(4分)

(4)结合所学知识回答材料四中《中华人民共和国宪法》体现了哪两大原则 (4分)并指出《中华人民共和国宪法》与1787年美国究法相比在民权方面的进步性体现在哪?(6分)

27

阅读材料,完成下列要求。

材料一 秦朝把中央官员分为三个台阶,其中第一台阶由丞相、太尉、御史大夫组成,即所谓的三公。……三者互不隶属,各自开府,三公在分工上各有所侧,互相牵制……这种三权分立结构主要是考虑到分工基础上的行政效率问题而设计的,同时也是有意对相权加以限制。

——徐晓全《中国古代皇权与相权之争及其对制度变迁的影响》

材料二 从秦汉到明清,宰相的法定职权日益被分割,地位日益暧昧,以至于宰相被最终取消,君权在制度规定层面上却有日益加强之势,君权呈现出很强的内敛性和不断膨胀倾向。

——袁建强《论中国古代君权与相权的冲突》

材料三 从君主专制制度的狭隘利益和目标出发,从君权的绝对性和排他性出发,客观上就必然会把君主及其家族置于和一切人对立的地位,使一切人、一切社会集团都成为专制君主的潜在对手和敌人,成为猜疑和防范的对象。……以宰相为代表的官僚组织必然会在运行中发育出某种不受君主意志所左右、自行其是的“自主性”倾向,使官僚组织在一定程度上成为异化于君主意志、相对独立的力量。……这就势必和君主专制制度所要求于它的从属性,和君主专制制度的狭隘目标发生错位与冲突。

——张星久《中国君主专制政体下的君权与相权冲突问题》

(1)据材料一,指出秦朝中央机构设立“三公”考虑的主要问题和设立的主要特点。(8分)

(2)据材料二和所学知识,以唐、宋和明朝为例说明中国古代君主专制是如何在制度规定层面上进行加强的。(9分)

(3)据上述材料和所学知识,分析中国古代君权与相权冲突的原因。(8分)

图7

时间:90分钟

总分:100

页数:7

一

选择题(每题2分,共50分)

1.古今往来,无论是东方古国还是世界近现代国家,都以建章立制来强化中央对地方的管辖。下列具有此类性质的文献和制度是

①秦朝的郡县制

②

“十二铜表法”

③英国《权利法案》

④美国1787年宪法

A.①②

B.①③

C.②③

D.①④

2.下图是某研究性学习小组设计的示意图,最适合作为其标题的是

A.《中央集权制度的演变》

B.《典型的民主政治制度》

C.《多样性的政治文明》

D.《权力的制约与平衡》

3.从专制到民主,从人治到法治,是民主政治发展的必然趋势。近代以来,各国人民为之进行了不懈的努力和探索。下列对以下三部法律的表述,错误的一项是

A.分别颁布于1875年、1689年、1954年

B.由国民议会、议会、全国人大制定

C.分别体现了三权分立、“议会至上”、人民民主和社会主义的原则

D.标志着共和制在法国最终确立、君主立宪制在英国建立、社会主义制度在中国建立

4.“里程碑”是我们经常用到的一个词语。《现代汉语词典》中对“里程碑”的定义是:①设于道路旁边用以记载里数的标志。②比喻在历史发展过程中可以作为标志的大事。请你根据所学知识,下面所列历史事件可以称为“里程碑”的有:(

)

A.①②③④

B.①③④

C.②③④

D.①②④

5.主权是近代国家观念的核心,它包括对外捍卫主权独立和领土完整,对内实现主权在民。以下口号体现了近代中国人国家观念日渐觉醒的是

①“外争主权,内惩国贼”

②“打倒列强,除军阀”

③“起来,不愿做奴隶的人们”

④“团结抗战,共赴国难”

A.②③④

B.①③④

C.①③

D.①②③④

6.观察下面反映中西政治体制的图示,对其异同分析最为准确的是(

)

A.相同的是都属于民主政体,不同的是首脑称号

B.相同的是都体现了分权,不同的是主权的归属

C.相同的是都体现了集权,不同的是权力的分配

D.相同的是都体现了制衡,不同的是元首的权力

7.近年来,国际上悄然吹起了一股温和之风,“伙伴关系”屡见报端。冷战时期的那种两极对立、剑拔弩张的气氛,正在向一种“碰撞中磨合”、“竞争中协调”的新型国际关系演变。这种变化

A.表明国际政治多极化新格局已经建立起来

B.中国的“和平崛起”理念得到了西方支持

C.国际恐怖主义受到了很大的遏制

D.反映出主权国家或集团对外政策的务实调整

8.美国参谋长联系会议主席布莱德雷说日本“这个曾是敌国的国家,对我国来说不仅是太平洋上最强大的堡垒,而且作为太平洋战争胜利的果实,是留在我们手中唯一有价值的地方。”二战后日本的“价值”主要体现在

A.成为美国的最大商品市场

B.成为遏制苏联、中国的前哨

C.为美国提供廉价劳动力

D.提供反面教材,警示战争

9.“孙中山与中国共产党之间具有历史意义的合作不是偶然的,它是当时的国际局势和中国本身的内部条件造成的。”宋庆龄在此所说的“国际局势”和“内部条件”分别指的是

A.日本侵略加深和抗日救亡运动兴起

B.十月革命的影响和中共对孙中山的真诚帮助

C.巴黎和会外交失败和五四运动爆发D.第一次世界大战爆发和蒋介石集团背叛革命

10.1825年,在美国的印第安纳州,英国人欧文建立了一个名为“新和谐公社”的社会组织。这里有工厂、农场和学校,每个成员都参加劳动,人人都享有充分的、平等的民主权利。“新和谐公社”的出现表明

A.资本主义福利制度得到发展

B.无产阶级开始尝试建立政权

C.马克思主义促进了国际工人运动的发展

D.人们对资本主义制度的不满和对社会制度的新探索

11.1928年2月,刘少奇针对革命潮流是高涨还是低落的问题说:“依乡村来看是高涨的,依城市看是低落的趋势。”这一判断(

)

A、正确,大革命失败后,革命重心由城市转入农村

B、不正确,乡村、城市的革命都处于高潮

C、正确,当时的城市没有出现工人运动

D、不正确,当时农村还没有建立革命根据地

12.20世纪20年代农会会员数的变化反映了农民运动的状况。导致表1所示变化出现的直接原因是

省份农会会员数

时间

广东

广西

湖南

湖北

江西

山东

直隶

河南

1926年6月

647,766

8144

38,150

4120

1153

284

1342

270,000

1927年6月

700,000

8144

4,517,140

2,502,600

382,617

284

360

245,500

A.南昌起义

B.北伐战争

C.井冈山革命根据地的开辟

D.《湖南农民运动考察报告》的发表

13.20世纪40年代朱自清总结了人们的普遍心情:“胜利到来的当时,我们喘了一口气,情不自禁的在心头描画着三五年后可能实现的一个小康时代……但是胜利的欢呼闪电似地过去了,接着是一阵阵闷雷响着。这个变化太快了,幻灭的太快了。”当时人们的普遍愿望是(

)

A.“驱除鞑虏,恢复中华”

B.“要和平,争民主”

C.“还我河山,守土抗战”

D.“打倒列强,除军阀”

14.1902年,北京城一茶馆里四位中国人的聊天,张义说:“我参加过公车上书。”李辛说:“我参加过义和团运动。”王平说:“我家住在东交民巷。”赵洋说:“我在京师大学堂读书。”他们当中谁的话不符合当时的现实

A.张义

B.李辛

C.王平

D.赵洋

15.胡锦涛《在五四运动八十周年纪念大会上的讲话》中指出:“五四运动树立了一座推动中国历史进步的丰碑。”“推动”主要体现在①明确了反帝反封建的纲领

②推动了新的救国救民思想传播

③显示了新阶级力量的作用

④沉重打击了国民党的统治

A.②③

B.①③

C.②④

D.①③④

16.《印度时报》描写中国60年的反差时用了如下两个词:贱民和全球强国。文章说:中国曾被视为冷战期间被夹在美苏之间,直到1971年才加入联合国,摆脱孤立。“现在,它是一个广泛影响力的全球强国,它购买美国国债,在拉美和非洲抢购自然资源,在重大外交问题上发出更响亮的声音”。对这段材料的解读正确的一项是

(

)

A.“冷战期间被夹在美苏之间”

→美苏对新中国实行孤立政策

B.“1971年才加入联合国”

→中国开始成为联合国常任理事国

C.“现在”,它莛一个拥有广泛影响力的全球强国→中国已跻身“超级大国”行列

D.“在重大外交问题上更响亮的声音”

→和谐、合作是中国贡献给世界的财富

17.一名日本商人在重庆拿到了清政府准许其开办工厂的营业执照,并免除内地税收,这一现象最早可能出现在

A.1840年

B.1860年

C.1895年 D.1901年

18.胡汉民在自传中对辛亥革命失败原因进行总结:“民众以为清室退位,即天下大定,所谓‘民国共和’则取得从来未有之名义而已。至其实质如何。都非所问。”对这个观点理解正确的是

A.民主共和观念尚未为民众普遍接受

B.创建民国具有深厚的群众基础

C.民众对“民国共和”理念理解上的偏差是辛亥革命失败的根本原因

D.民主共和不适合中国国情

19.英国是世界上第一个走向现代化的国家,在建立现代政治制度的过程中,英国的历史发展走了一条和平、渐进的道路,它首先把专制制度转变为贵族寡头制,然后再把贵族寡头制改造成民主政治。英国在历史的教训中认识到和平解决内部冲突的必要性,也逐步学会了用和平的方式来改变政治制度。能体现英国以和平方式推动社会变革的这一模式的历史事件是

①17世纪中期英国革命

②1688年光荣革命

③1832年议会制度改革

A.①②③

B.①②

C.①③

D.②③

20

明史专家吴晗在《朱元璋》一书中曾这样描述我国古代的君臣关系:“在宋以前有三公坐而论道的说法……到宋朝便不然了。从太祖以后,大臣上朝在皇帝面前无坐处,一坐群站……到了明代,不但不许坐,站着都不行,得跪着说话了”。君臣关系由坐而站而跪,说明中国古代封建政治制度演变的重要特点是( )

A.君臣关系日趋不平等

B.君臣关系逐渐疏远

C.君主专制制度日益强化

D.君主越来越不开明

21

美国1787年宪法第二条第一款规定:“总统有权缔订条约,但须争取参议院的意见和同意……他有权提名,并于取得参议院的意见和同意后,任命大使、公使及领事、最高法院的法官。”这主要体现了这部宪法的( )

A.自由原则

B.制衡原则

C.民主原则

D.平等原则

22

鸦片战争的发生意味着中国拒绝在外交平等和对等贸易的基础上参加国际大家庭,结果导致英国使用了武力”。对上述材料理解准确的是( )

A.鸦片战争的爆发是英国对外扩张的结果

B.鸦片战争的爆发的责任在于中国

C.材料作者全面地分析了鸦片战争的原因

D.材料作者认识到鸦片战争结果的双重性

23

《人民日报》评论员曾经发文指出:“几代中国共产党人的伟大创造,向世界贡献了具有‘中国智慧’的解决民族问题的成功答卷。”这份答卷的“成功”之处不包括( )

A.实现了少数民族当家做主的愿望

B.有利于维护民族团结和政治安定

C.彻底消除了各民族之间的差别

D.奠定了少数民族地区发展繁荣的基础

24.“中国人总是作为他家庭中忠诚的成员生活着,非常关心亲族关系,对于辈分、男女性别和身份的区别很是敏感,从古代起,女儿都是嫁到别家去,儿子则将媳妇娶进自己家里。”对上述材料理解最准确的是( )

A.体现了宗法制等级森严及与分封制互为表里的特点

B.宗法制最大的特点是嫡长子继承制,有利于权力的分配

C.宗法制的形成有利于宗族的团结及内部的稳定

D.体现了大宗和小宗的关系,小宗必须服从大宗

25.胡绳在《中国共产党的七十年》中说:“从大革命失败到抗日战争前夕这十年,是中国共产党在极端困难的条件下坚持斗争并达到政治上成熟的时期。”对这一时期中国共产党政治上表现“成熟”的理解,错误的是( )

A.根据国情,提出反帝、反封建、反军阀的奋斗目标

B.走“工农武装割据”的正确道路

C.形成了独立自主解决本国革命实际问题的领导核心

D.根据国内社会矛盾的变化,正确处理国共两党关系

第II卷(非选择题)

二、非选择题(50分,其中第26题25分

第27题25分)

26.(25分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:奴隶与隶农必须无条件地服从主人,服从命运的安排,对逃亡的奴隶和隶农必须严加惩治。……妇女不得参与任何公务,因而他们不能担任法官,或行使地方官吏的职责,或提出诉讼,或为他人担保,或担任律师。

——《民法大全》

材料二:……中国法的界定十分模糊,倒是皇帝圣旨、朝廷法令、祖宗遗训更具威力。因为法自君出,皇帝钦定法律,皇权置于法律之上,法律对皇权约束作用微乎其微。法律遇到开明皇帝有些用,一遇到昏庸暴君,无法无天,所谓“人亡政息”。……这一遗风流传至今,即权大于法,有法不依,拟法不严,徇情枉法。

——史仲文《中国人走出死胡同》

材料三:众议院……有弹劾(违法失职的总统,副总统和高级文官)的全权。……参议院有审讯一切弹劾案的全权。……凡必须经参议院及众议院一致同意的命令、决议……应经总统批准……。经参议院的协议及同意,并得该院出席议员三分之二赞成时,总统有权缔结条约;总统提出大使、公使、领事、最高法院法官及合众国政府其他官吏,经参议员的协议及同意时,任命之……

——摘自《美利坚合众国宪法》

材料四:第一条中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。

第二条中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权利的机关是全国人民代表大会和地方各级人民大会。

第三十四条中华人民共和国年满十八周岁的公民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限,都有选举权和被选举权。

——《中华人民共和国宪法》(1954年)

请回答:

(1)据材料一指出罗马法的局限性?(4分)结合所学知识指出罗马法产生的深远影响?(4分)

(2)据材料二概括中国古代法律制度的特点。(3分)

(3)据材料三并结合所学知识,指出1787年宪法对美国社会产生了哪些积极影响?(4分)

(4)结合所学知识回答材料四中《中华人民共和国宪法》体现了哪两大原则 (4分)并指出《中华人民共和国宪法》与1787年美国究法相比在民权方面的进步性体现在哪?(6分)

27

阅读材料,完成下列要求。

材料一 秦朝把中央官员分为三个台阶,其中第一台阶由丞相、太尉、御史大夫组成,即所谓的三公。……三者互不隶属,各自开府,三公在分工上各有所侧,互相牵制……这种三权分立结构主要是考虑到分工基础上的行政效率问题而设计的,同时也是有意对相权加以限制。

——徐晓全《中国古代皇权与相权之争及其对制度变迁的影响》

材料二 从秦汉到明清,宰相的法定职权日益被分割,地位日益暧昧,以至于宰相被最终取消,君权在制度规定层面上却有日益加强之势,君权呈现出很强的内敛性和不断膨胀倾向。

——袁建强《论中国古代君权与相权的冲突》

材料三 从君主专制制度的狭隘利益和目标出发,从君权的绝对性和排他性出发,客观上就必然会把君主及其家族置于和一切人对立的地位,使一切人、一切社会集团都成为专制君主的潜在对手和敌人,成为猜疑和防范的对象。……以宰相为代表的官僚组织必然会在运行中发育出某种不受君主意志所左右、自行其是的“自主性”倾向,使官僚组织在一定程度上成为异化于君主意志、相对独立的力量。……这就势必和君主专制制度所要求于它的从属性,和君主专制制度的狭隘目标发生错位与冲突。

——张星久《中国君主专制政体下的君权与相权冲突问题》

(1)据材料一,指出秦朝中央机构设立“三公”考虑的主要问题和设立的主要特点。(8分)

(2)据材料二和所学知识,以唐、宋和明朝为例说明中国古代君主专制是如何在制度规定层面上进行加强的。(9分)

(3)据上述材料和所学知识,分析中国古代君权与相权冲突的原因。(8分)

图7

同课章节目录