北师大版九年级上册数学全册教案

图片预览

文档简介

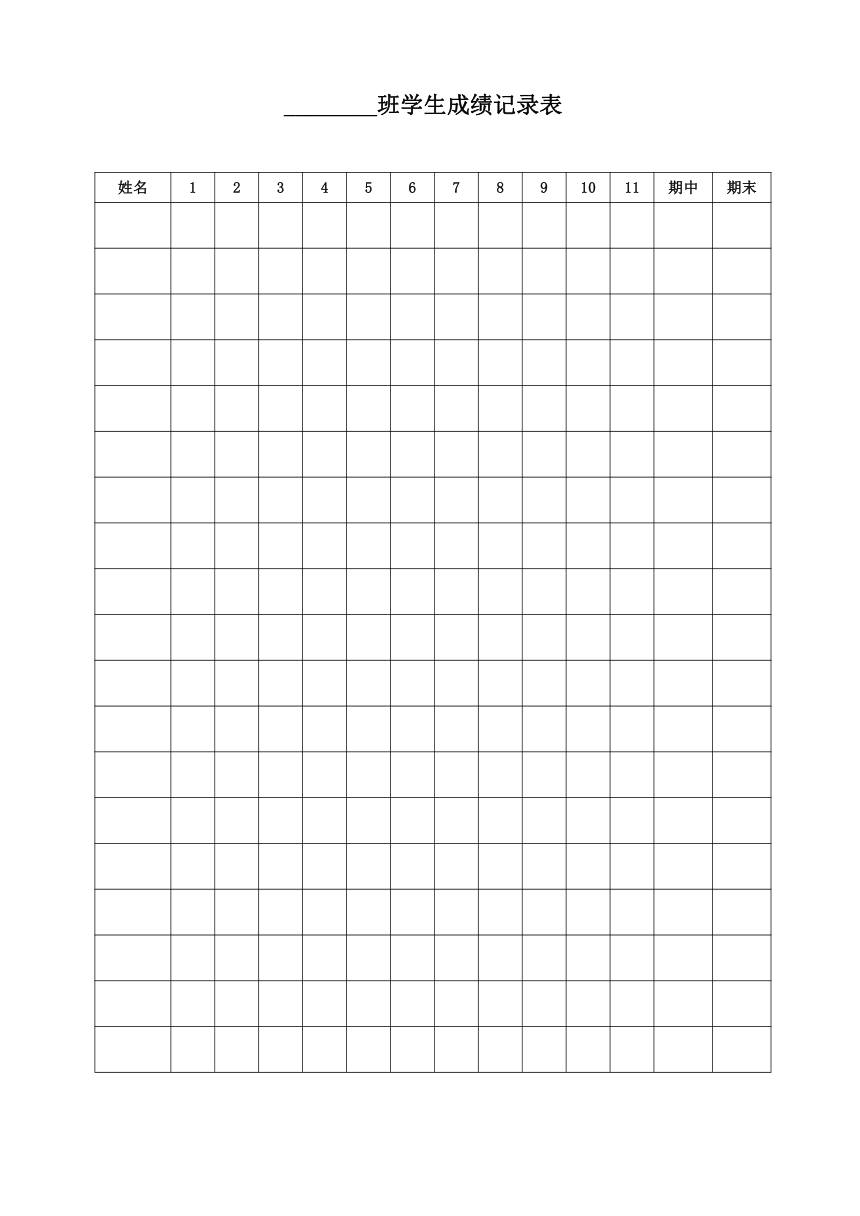

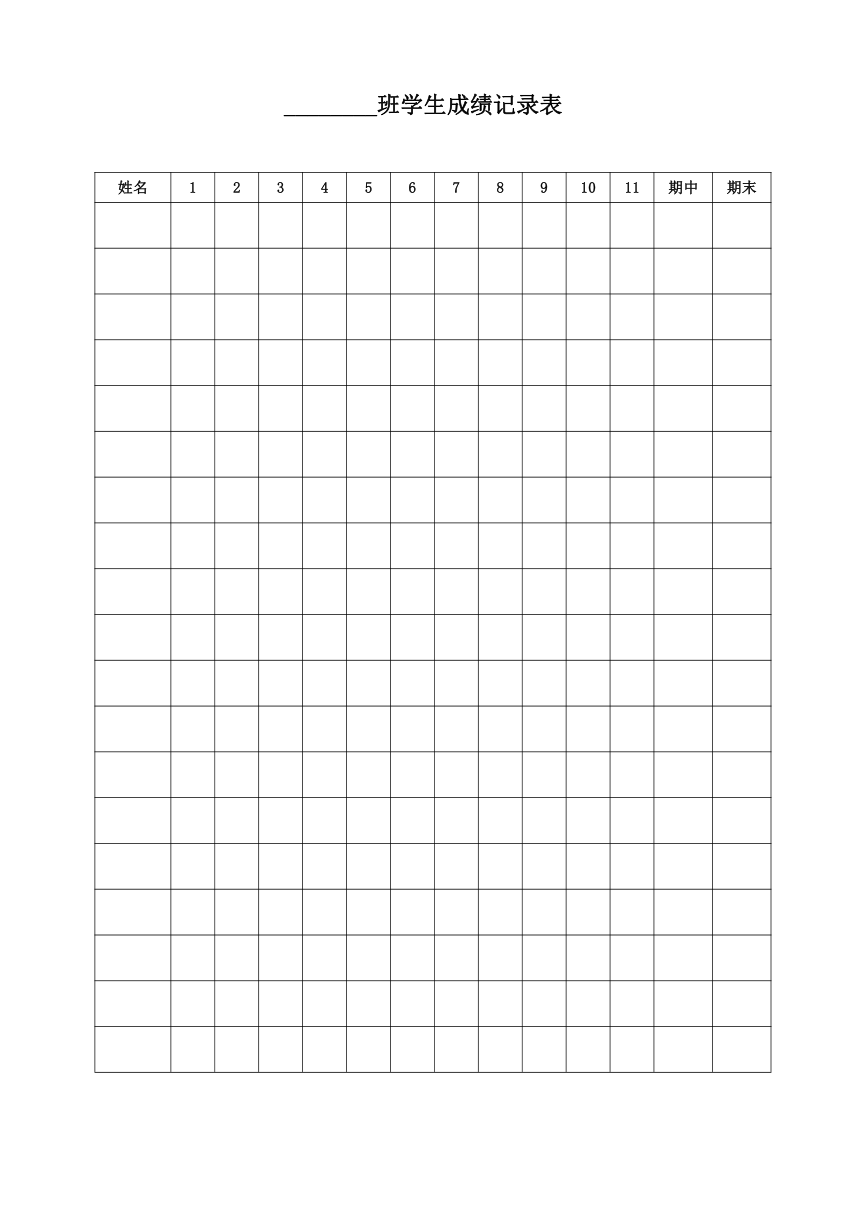

________班学生成绩记录表

姓名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

期中

期末

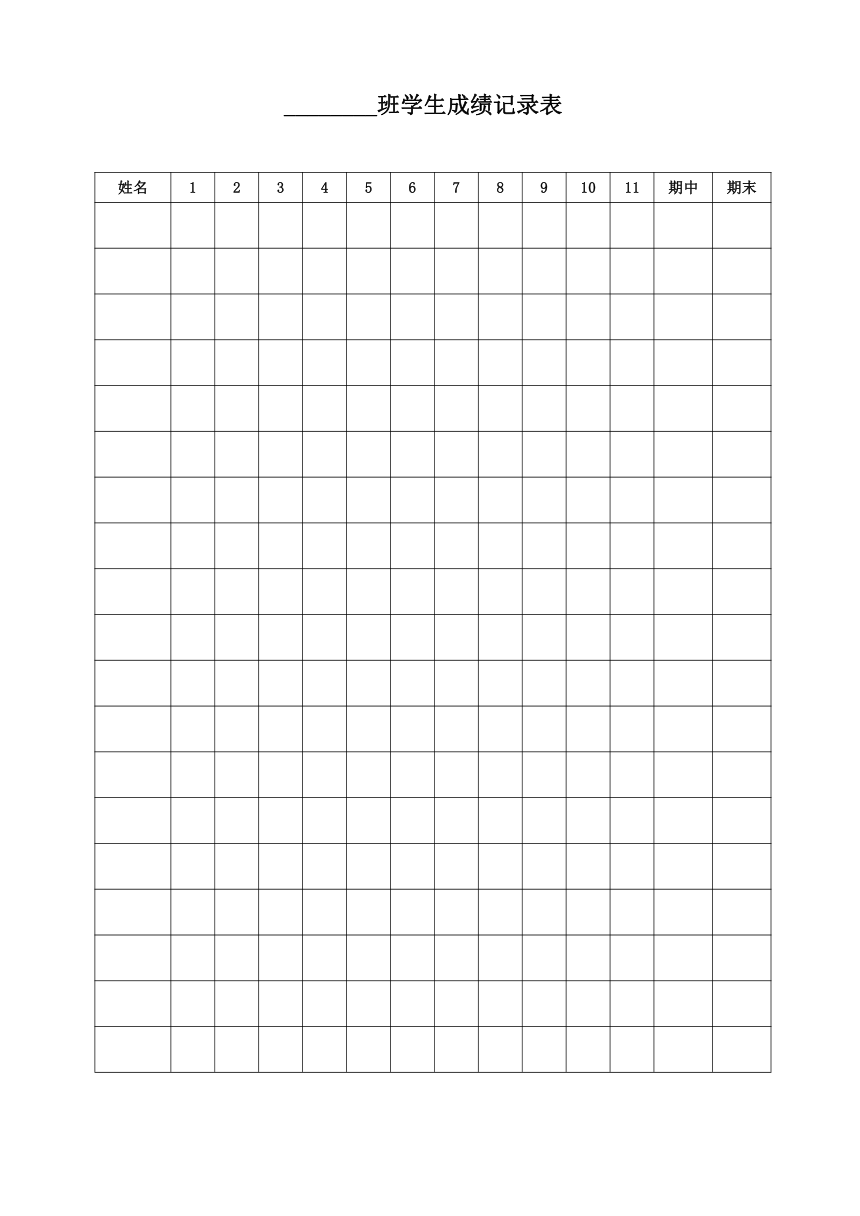

________班学生成绩记录表

姓名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

期中

期末

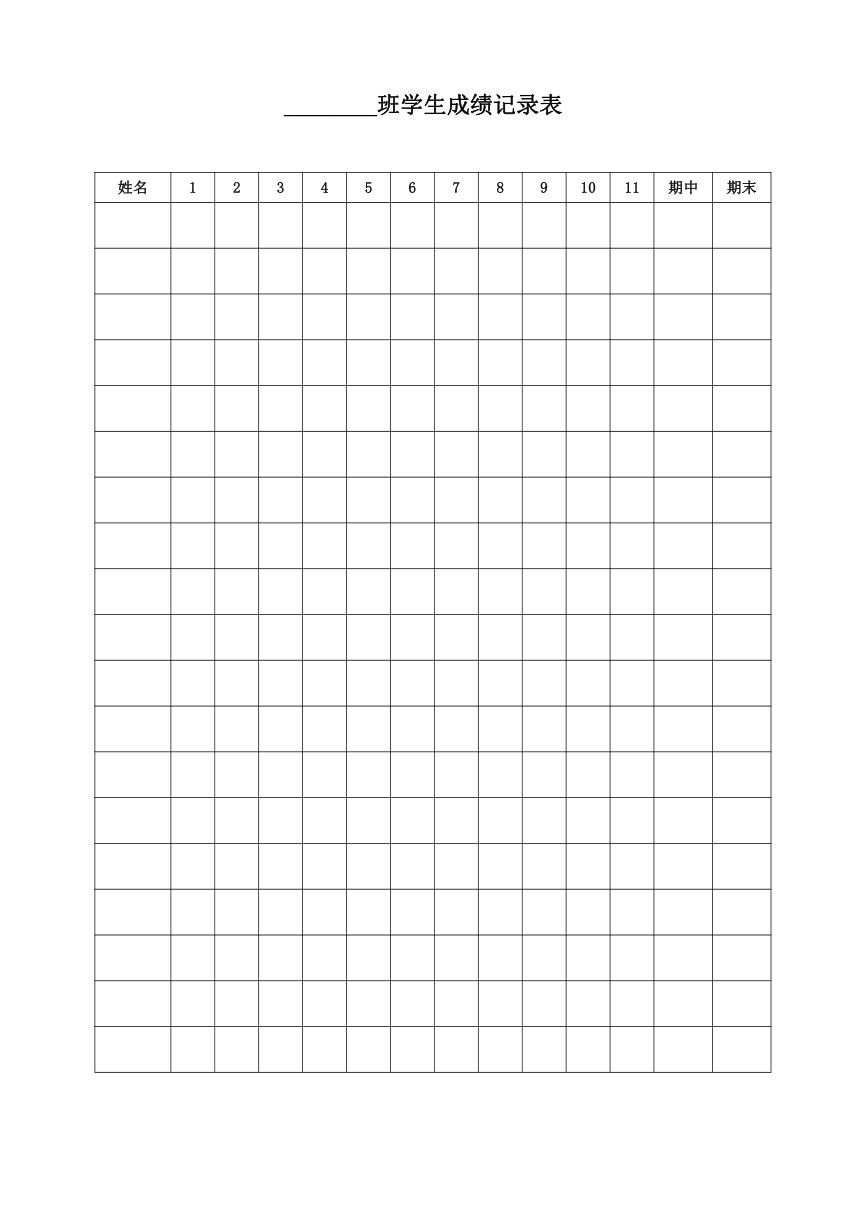

________班学生成绩记录表

姓名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

期中

期末

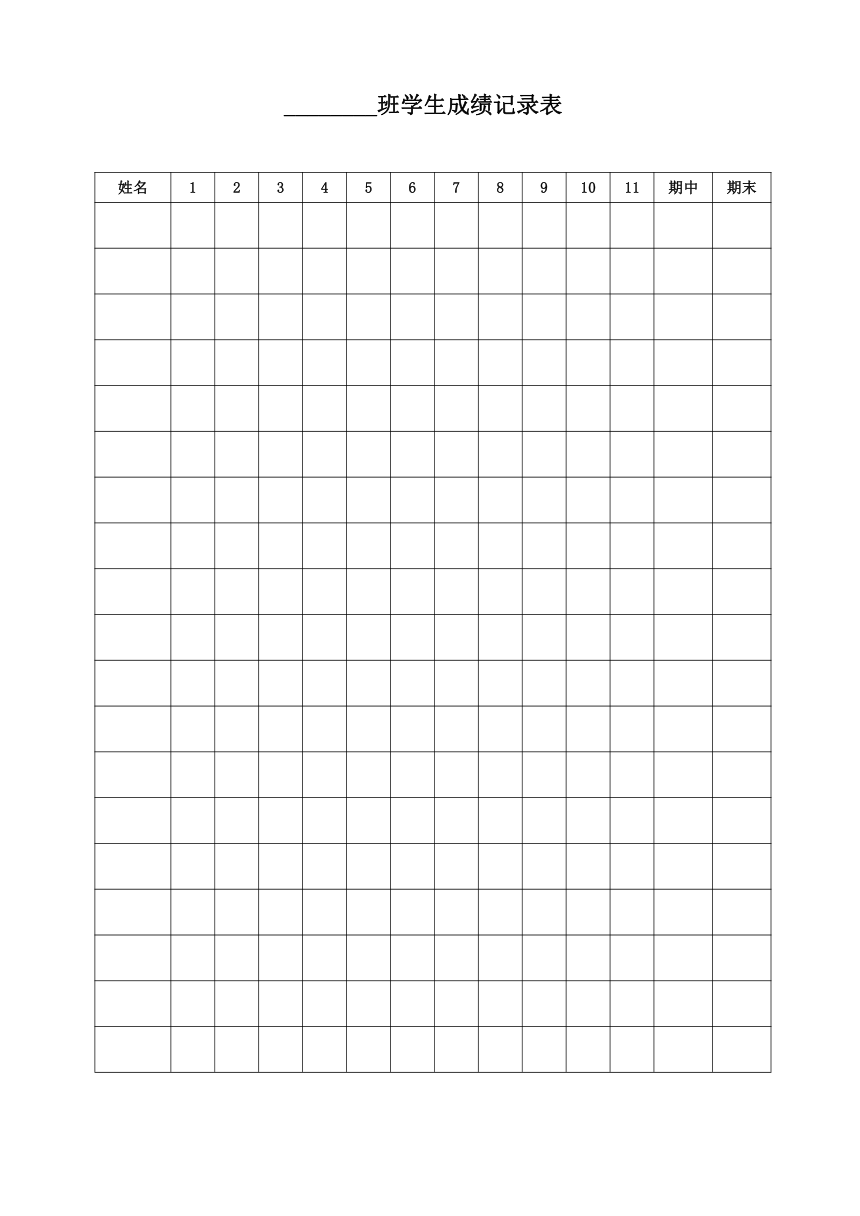

________班学生成绩记录表

姓名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

期中

期末

________班学生成绩记录表

姓名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

期中

期末

________班学生成绩记录表

姓名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

期中

期末

教学进度安排

周次

教学内容

计划课时

第1周(8.31~9.4)

开学摸底考试复习第一章

特殊平行四边形

4

第2周(9.7~9.11)

第一章测试与讲评2.1认识一元二次方程2.2用配方法求解一元二次方程

5

第3周(9.14~9.18)

2.3用公式求解一元二次方程2.4用因式分解法求解一元二次方程2.5一元二次方程的根与系数的关系

5

第4周(9.21~9.25)

2.6应用一元二次方程第二章练习课第二章测试与讲评

5

第5周(9.28~10.2)

3.1用树状图或表格求概率3.2用频率估计概率

3

第6周(10.5~10.9)

第三章练习课第三章测试与讲评

2

第7周(10.12~10.16)

4.1成比例线段4.2平行线分线段成比例4.3相似多边形

5

第8周(10.19~10.23)

4.4探索三角形相似的条件

5

第9周(10.26~10.30)

4.5相似三角形判定定理的证明4.6利用相似三角形测高4.7相似三角形的性质

5

第10周(11.2~11.6)

期中复习期中考试

5

第11周(11.9~11.13)

4.8图形的位似第四章练习课第四章测试与讲评

5

第12周(11.16~11.20)

5.1投影5.2视图

5

第13周(11.23~11.27)

第五章练习课第五章测试与讲评6.1反比例函数

5

第14周(11.30~12.4)

6.2反比例函数的图象与性质6.3反比例函数的应用第六章练习课

5

第15周(12.7~12.11)

第六章测试与讲评1.1锐角三解函数1.2

30°45°60°角的三角函数值

5

第16周(12.14~12.18)

1.3三角函数的计算1.4解直角三角形1.5三角函数的应用

5

第17周(12.21~12.25)

1.6利用三角函数测高第一章练习课第一章测试与讲评

5

第18周(12.28~1.1)

2.1二次函数2.2二次函数的图像和性质2.3确定二次函数的表达式

5

第19周(1.4~1.8)

2.4二次函数的应用2.5二次函数与一元二次方程

5

第20周(1.11~1.15)

第二章练习课第二章测试与讲评

5

第21周(1.18~1.22)

期末复习期末考试

5

第一章:特殊平行四边形

1.菱形的性质与判定(一)

【教学目标】

1.掌握菱形概念,知道菱形与平行四边形的关系.

2.理解并掌握菱形的定义及性质1、2;会用这些性质进行有关的论证和计算,会计算菱形的面积.

3.通过运用菱形知识解决具体问题,提高分析能力和观察能力.

4.根据平行四边形与矩形、菱形的从属关系,通过画图向学生渗透集合思想.

【教学重点】菱形的性质1、2.

【教学难点】菱形的性质及菱形知识的综合应用.

【教学过程】

一、课堂引入

1.(复习)什么叫做平行四边形?

2.(引入)我们已经学行四边形请看

( http: / / www.21cnjy.com )演示:(可将事先按如图做成的一组对边可以活动的教具进行演示)如图,改变平行四边形的边,使之一组邻边相等,从而引出菱形概念.

菱形定义:有一组邻边相等的平行四边形叫做菱形.

【强调】 菱形(1)是平行四边形;(2)一组邻边相等.

让学生举一些日常生活中所见到过的菱形的例子.

二、例题分析

例1

(教材P3例1)略

例2 (补充)

已知:如图,四边形ABCD是菱形,F是AB上一点,DF交AC于E.

求证:∠AFD=∠CBE.

证明:∵ 四边形ABCD是菱形,

∴

CB=CD,

CA平分∠BCD.

∴

∠BCE=∠DCE.又

CE=CE,

∴

△BCE≌△COB(SAS).

∴

∠CBE=∠CDE.

∵ 在菱形ABCD中,AB∥CD,

∴∠AFD=∠FDC

∴ ∠AFD=∠CBE.

例3

(教材P8例3)略

三、随堂练习

1.若菱形的边长等于一条对角线的长,则它的一组邻角的度数分别为

.

2.已知菱形的两条对角线分别是6cm和8cm

,求菱形的周长和面积.

3.已知菱形ABCD的周长为20cm,且相邻两内角之比是1∶2,求菱形的对角线的长和面积.

4.已知:如图,菱形ABCD中,E、F分别是CB、CD上的点,且BE=DF.求证:∠AEF=∠AFE.

四、课后练习

1.菱形ABCD中,∠D∶∠A=3∶1,菱形的周长为

8cm,求菱形的高.

2.如图,四边形ABCD是边长为13cm的菱形,其中对角线BD长10cm,求(1)对角线AC的长度;(2)菱形ABCD的面积.

【教学反思】

第一章:特殊平行四边形

1.菱形的性质与判定(二)

【教学目标】

1.理解并掌握菱形的定义及两个判定方法;会用这些判定方法进行有关的论证和计算;

2.在菱形的判定方法的探索与综合应用中,培养学生的观察能力、动手能力及逻辑思维能力.

【教学重点】菱形的两个判定方法.

【教学难点】判定方法的证明方法及运用.

【教学过程】

一、课堂引入

1.复习

(1)菱形的定义:一组邻边相等的平行四边形;

(2)菱形的性质1

菱形的四条边都相等;

性质2

菱形的对角线互相垂直;

(3)运用菱形的定义进行菱形的判定,应具备几个条件?(判定:2个条件)

2.【问题】要判定一个四边形是菱形,除根据定义判定外,还有其它的判定方法吗?

3.【探究】用一长一短两根木条,在它们的中

( http: / / www.21cnjy.com )点处固定一个小钉,做成一个可转动的十字,四周围上一根橡皮筋,做成一个四边形.转动木条,这个四边形什么时候变成菱形?

通过演示,容易得到:

菱形判定方法1

对角线互相垂直的平行四边形是菱形.

注意此方法包括两个条件:(1)是一个平行四边形;(2)两条对角线互相垂直.

通过教材P5

下面菱形的作图,可以得到从一般四边形直接判定菱形的方法:

菱形判定方法2

四边都相等的四边形是菱形.

二、例题分析

例1

(教材P109的例3)略

例2(补充)已知:如图ABCD的对角线AC的垂直平分线与边AD、BC分别交于E、F.

求证:四边形AFCE是菱形.

证明:∵

四边形ABCD是平行四边形,

∴

AE∥FC.

∴

∠1=∠2.

又

∠AOE=∠COF,AO=CO,

∴

△AOE≌△COF.

∴

EO=FO.

∴

四边形AFCE是平行四边形.

又

EF⊥AC,

∴

AFCE是菱形(对角线互相垂直的平行四边形是菱形).

※例3(选讲)

已知:如图,△ABC中,

∠ACB=90°,BE平分∠ABC,CD⊥AB与D,EH⊥AB于H,CD交BE于F.

求证:四边形CEHF为菱形.

略证:易证CF∥EH,CE=EH,

( http: / / www.21cnjy.com )在Rt△BCE中,∠CBE+∠CEB=90°,在Rt△BDF中,∠DBF+∠DFB=90°,因为∠CBE=∠DBF,∠CFE=∠DFB,所以∠CEB=∠CFE,所以CE=CF.

所以,CF=CE=EH,CF∥EH,所以四边形CEHF为菱形.

三、随堂练习

1.填空:

(1)对角线互相平分的四边形是

;

(2)对角线互相垂直平分的四边形是________;

(3)对角线相等且互相平分的四边形是________;

(4)两组对边分别平行,且对角线

的四边形是菱形.

2.画一个菱形,使它的两条对角线长分别为6cm、8cm.

3.如图,O是矩形ABCD的对角线的交点,DE∥AC,CE∥BD,DE和CE相交于E,求证:四边形OCED是菱形。

四、课后练习

1.下列条件中,能判定四边形是菱形的是

(

).

(A)两条对角线相等

(B)两条对角线互相垂直

(C)两条对角线相等且互相垂直

(D)两条对角线互相垂直平分

2.已知:如图,M是等腰三角形ABC底边BC上的中点,DM⊥AB,EF⊥AB,ME⊥AC,DG⊥AC.求证:四边形MEND是菱形.

3.做一做:

设计一个由菱形组成的花边图

( http: / / www.21cnjy.com )案.花边的长为15

cm,宽为4

cm,由有一条对角线在同一条直线上的四个菱形组成,前一个菱形对角线的交点,是后一个菱形的一个顶点.画出花边图形.

【教学反思】

第一章:特殊平行四边形

2.矩形的性质与判定(一)

【教学目标】

1.掌握矩形的概念和性质,理解矩形与平行四边形的区别与联系.

2.会初步运用矩形的概念和性质来解决有关问题.

3.渗透运动联系、从量变到质变的观点.

【教学重点】矩形的性质.

【教学难点】矩形的性质的灵活应用.

【教学过程】

一、课堂引入

1.展示生活中一些平行四边形的实际应用图片(推拉门,活动衣架,篱笆、井架等),想一想:这里面应用了平行四边形的什么性质?

2.思考:拿一个活动的平行四边形教具,轻轻拉动一个点,观察不管怎么拉,它还是一个平行四边形吗?为什么?(动画演示拉动过程如图)

3.再次演示平行四边形的移动过程,当移动到一个角是直角时停止,让学生观察这是什么图形?(小学学过的长方形)引出本课题及矩形定义.

矩形定义:有一个角是直角的平行四边形叫做矩形(通常也叫长方形).

矩形是我们最常见的图形之一,例如书桌面、教科书的封面等都有矩形形象.

【探究】在一个平行四边形活动框架上,用两根橡皮筋分别套在相对的两个顶点上(作出对角线),拉动一对不相邻的顶点,改变平行四边形的形状.

①

随着∠α的变化,两条对角线的长度分别是怎样变化的?

②

当∠α是直角时,平行四边形变成矩形,此时它的其他内角是什么样的角?它的两条对角线的长度有什么关系?

( http: / / www.21cnjy.com )

操作,思考、交流、归纳后得到矩形的性质.

矩形性质1

矩形的四个角都是直角.

矩形性质2

矩形的对角线相等.

如图,在矩形ABCD中,AC、BD相交于点O,由性质2有AO=BO=CO=DO=AC=BD.因此可以得到直角三角形的一个性质:直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半.

二、例习题分析

例1

已知:如图,矩形ABCD的两条对角线相交于点O,∠AOB=60°,AB=4cm,求矩形对角线的长.

分析:因为矩形是特殊的平行四边形,所以

( http: / / www.21cnjy.com )它具有对角线相等且互相平分的特殊性质,根据矩形的这个特性和已知,可得△OAB是等边三角形,因此对角线的长度可求.

例2(补充)已知:如图

,矩形

ABCD,AB长8

cm

,对角线比AD边长4

cm.求AD的长及点A到BD的距离AE的长.

例3(补充)

已知:如图,矩形ABCD中,E是BC上一点,DF⊥AE于F,若AE=BC.

求证:CE=EF.

分析:CE、EF分别是BC,AE等

( http: / / www.21cnjy.com )线段上的一部分,若AF=BE,则问题解决,而证明AF=BE,只要证明△ABE≌△DFA即可,在矩形中容易构造全等的直角三角形.

三、随堂练习

(选择)

(1)下列说法错误的是(

).

(A)矩形的对角线互相平分

(B)矩形的对角线相等

(C)有一个角是直角的四边形是矩形

(D)有一个角是直角的平行四边形叫做矩形

(2)矩形的对角线把矩形分成的三角形中全等三角形一共有(

).

(A)2对

(B)4对

(C)6对

(D)8对

四、课后练习

1.(选择)矩形的两条对角线的夹角为60°,对角线长为15cm,较短边的长为(

).

(A)12cm

(B)10cm

(C)7.5cm

(D)5cm

2.在直角三角形ABC中,∠C=90°,AB=2AC,求∠A、∠B的度数.

3.已知:矩形ABCD中,BC=2AB,E是BC的中点,求证:EA⊥ED.

【教学反思】

第一章:特殊平行四边形

2.矩形的性质与判定(二)

【教学目标】

1.理解并掌握矩形的判定方法.

2.使学生能应用矩形定义、判定等知识,解决简单的证明题和计算题,进一步培养学生的分析能力。

【教学重点】矩形的判定.

【教学难点】矩形的判定及性质的综合应用.

【教学过程】

一、课堂引入

1.什么叫做平行四边形?什么叫做矩形?

2.矩形有哪些性质?

3.矩形与平行四边形有什么共同之处?有什么不同之处?

4.事例引入:小华想要做一个矩形相

( http: / / www.21cnjy.com )框送给妈妈做生日礼物,于是找来两根长度相等的短木条和两根长度相等的长木条制作,你有什么办法可以检测他做的是矩形相框吗?看看谁的方法可行?

通过讨论得到矩形的判定方法.

矩形判定方法1:对角钱相等的平行四边形是矩形.

矩形判定方法2:有三个角是直角的四边形是矩形.

(指出:判定一个四边形是矩形,知道三个角是直角,条件就够了.因为由四边形内角和可知,这时第四个角一定是直角.)

二、例习题分析

例1(补充)下列各句判定矩形的说法是否正确?为什么?

(1)有一个角是直角的四边形是矩形;

(×)

(2)有四个角是直角的四边形是矩形;

(√)

(3)四个角都相等的四边形是矩形;

(√)

(4)对角线相等的四边形是矩形;

(×)

(5)对角线相等且互相垂直的四边形是矩形;

(×)

(6)对角线互相平分且相等的四边形是矩形;

(√)

(7)对角线相等,且有一个角是直角的四边形是矩形;

(×)

(8)一组邻边垂直,一组对边平行且相等的四边形是矩形;(√)

(9)两组对边分别平行,且对角线相等的四边形是矩形.

(√)

指出:(l)所给四边形添加的条件不满足三个的肯定不是矩形;

(2)所给四边形添加的条件是三个独立条件,但若与判定方法不同,则需要利用定义和判定方法证明或举反例,才能下结论.

例2(补充)已知平行四边形ABCD的对角线AC、BD相交于点O,△AOB是等边三角形,AB=4

cm,求这个平行四边形的面积.

分析:首先根据△AOB是等边三角形及平行四边形对角线互相平分的性质判定出ABCD是矩形,再利用勾股定理计算边长,从而得到面积值.

例3(补充)已知:如图(1),ABCD的四个内角的平分线分别相交于点E,F,G,H.求证:四边形EFGH是矩形.

分析:要证四边形EFGH是矩形,由于此题

( http: / / www.21cnjy.com"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )目可分解出基本图形,如图(2),因此,可选用“三个角是直角的四边形是矩形”来证明.

三、随堂练习

1.(选择)下列说法正确的是(

).

(A)有一组对角是直角的四边形一定是矩形(B)有一组邻角是直角的四边形一定是矩形

(C)对角线互相平分的四边形是矩形

(D)对角互补的平行四边形是矩形

2.已知:如图 ,在△ABC中,∠C=90°, CD为中线,延长CD到点E,使得

DE=CD.连结AE,BE,则四边形ACBE为矩形.

四、课后练习

1.工人师傅做铝合金窗框分下面三个步骤进行:

⑴

先截出两对符合规格的铝合金窗料(如图①),使AB=CD,EF=GH;

⑵

摆放成如图②的四边形,则这时窗框的形状是

形,根据的数学道理是:

;

⑶

将直角尺靠紧窗框的一个角(如图③),调整窗框的边框,当直角尺的两条直角边与窗框无缝隙时(如图④),说明窗框合格,这时窗框是

形,根据的数学道理是:

;

( http: / / www.21cnjy.com )

2.在Rt△ABC中,∠C=90°,AB=2AC,求∠A、∠B的度数.

【教学反思】

第一章:特殊平行四边形

3.正方形的性质与判定(一)

【教学目标】

知识与技能:了解正方形的有关概念,理解并掌握正方形的性质定理.

过程与方法:经历探索正方形有关性质的过程,在观察中寻求新知,在探究中发展推理能力,逐步掌握说理的基本方法.

情感态度与价值观:培养合情推理能力和探究习惯,体会平面几何的内在价值.

【教学重点】探索正方形的性质定理.

【教学难点】掌握正方形的性质的应用方法.

【教学过程】

一、合作探究,导入新课

【显示投影片】

显示内容:展示生活中有关正方形的图片,幻灯片(多幅).

教师活动:操作投影仪,边展示图片,边提出下面的问题:

1.同学们观察显示的图片后,有什么联想?正方形四条边有什么关系?四个角呢?

2.正方形是矩形吗?是菱形吗?为什么?

3.正方形具有哪些性质呢?

实验活动:教师拿出矩形按左图折叠.然后展开,让学生发现:只要矩形一组邻边相等,这样的矩形就是正方形;同样,教师拿出活动菱形框架,运动中让学生发现:只要菱形有一个内角为90°,这样的特殊菱形也是正方形.

( http: / / www.21cnjy.com )

正方形定义:有一组邻边相等,并且有一个角是直角的平行四边形叫做正方形.

正方形性质:(1)边的性质:对边平行,四条边都相等.

(2)角的性质:四个角都是直角.

(3)对角线的性质:两条对角线互相垂直平分且相等,每条对角线平分一组对角.

(4)对称性:是轴对称图形,有四条对称轴.

二、实践应用,探究新知

【课堂演练】(投影显示)

演练题1:如图,已知四边形ABCD是正方形,

( http: / / www.21cnjy.com )对角线AC与BD相交于O,MN∥AB,且分别与OA、OB相交于M、N.求证:(1)BM=CN;(2)BM⊥CN.

思路点拨:本题

( http: / / www.21cnjy.com"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )是证明BM=CN,根据正方形性质,可以证明BM、CN所在△BOM与△CON是

否全等.(2)在(1)的基础上完成,欲证BM⊥CN.只需证∠5+∠CMG=90°就可以了.

演练题2:已知:如图,正方形ABCD中,点E在AD边上,且AE=AD,F为AB的中点,求证:△CEF是直角三角形.

思路点拨:本题

( http: / / www.21cnjy.com"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )要证∠EFC=90°,从已知条件分析可以得到只要利用勾股逆定理,就可以解决问题.这里应用到正方形性质.

三、课堂总结,发展潜能

【问题提出】

正方形、菱形、矩形、平行四边形四者之间有什么关系?与同学们讨论、交流,并用列表和框图表示出来.

1.平行四边形、矩形、菱形、正方形的性质(投影显示)

边

角

对角线

平行四边形

矩形

菱形

正方形

2.平行四边形、矩形、菱形、正方形的判定

平行四边形

矩形

菱形

正方形

四、布置作业

教材P22

习题1.7

1、2、3

【教学反思】

第一章:特殊平行四边形

3.正方形的性质与判定(二)

【教学目标】

知道正方形的判定方法,会运用平行四边形、矩形、菱形、正方形的判定条件进行有关的论证和计算.

经历探究正方形判定条件的过程,发展学生初步的综合推理能力,主动探究的学习习惯,逐步掌握说理的基本方法.

理解特殊的平行四边形之间的内在联系,培养学生辩证看问题的观点.

【教学重点】掌握正方形的判定条件.

【教学难点】合理恰当地利用特殊平行四边形的判定进行有关的论证和计算.

【教学过程】一、创设问题

( http: / / www.21cnjy.com"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )情景,引入新课

我们学行四边形、矩形、菱形、正方形,那么思考一下,它们之间有怎样的包含关系?请填入下图中.

通过填写让学生形象地看到正方形是特殊的矩形,也是特殊的菱形,还是特殊的平行四边形;而正方形、矩形、菱形都是平行四边形;矩形、菱形都是特殊的平行四边形.

1、怎样判断一个四边形是矩形?

2、怎样判断一个四边形是菱形?

3、怎样判断一个四边形是平行四边形?

4、怎样判断一个平行四边形是矩形、菱形?

议一议:你有什么方法判定一个四边形是正方形?

二、讲授新课

1.探索正方形的判定条件:

学生活动:四人一组进行讨论研究,老师巡回其间,进行引导、质疑、解惑,通过分析与讨论,师生共同总结出判定一个四边形是正方形的基本方法.

(1)直接用正方形的定义判

( http: / / www.21cnjy.com )定,即先判定一个四边形是平行四边形,若这个平行四边形有一个角是直角,并且有一组邻边相等,那么就可以判定这个平行四边形是正方形;

(2)先判定一个四边形是矩形,再判定这个矩形是菱形,那么这个四边形是正方形;

(3)先判定四边形是菱形,再判定这个菱形是矩形,那么这个四边形是正方形.

2.正方形判定条件的应用

【例1】判断下列命题是真命题

( http: / / www.21cnjy.com"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )还是假命题?并说明理由.

四条边相等且四个角也相等的四边形是正方形;

四个角相等且对角线互相垂直的四边形是正方形;

对角线互相垂直平分的四边形是正方形;

对角线互相垂直且相等的四边形是正方形;

对角线互相垂直平分且相等的四边形是正方形.

【补充例题】如下图,E、F分别在正方形ABCD的边BC、CD上,且∠EAF=45°,试说明EF=BE+DF.

师生共析:要证EF=BE

( http: / / www.21cnjy.com )+DF,如果能将DF移到EB延长线或将BE移到FD延长线上,然后就能证明两线段长度相等。此时可依靠全等三角形来解决.

像这种在EB上补上DF或在FD补上BE的方法叫做补短法.

讨论:你能从一张彩色纸中剪出一个正方形吗?说出你的做法.

你怎么检验它是一个正方形呢?小组讨论一下.

三、随堂练习

教材P24

通过练习进一步巩固正方形的判定方法的应用.

四、课时小结

师生共同总结,归纳得出正方形的判定方法,同时展示下图,通过直观感受进一步加深理解正方形判定方法的应用.

五、课后作业

习题1.8的

1-3题.

【教学反思】

第二章

一元二次方程

2.1认识一元二次方程(一)

【教学目标】

了解一元二次方程的概念;一般式ax2+bx+c=0(a≠0)及其派生的概念;应用一元二次方程概念解决一些简单题目.

1.通过设置问题,建立数学模型,模仿一元一次方程概念给一元二次方程下定义.

2.一元二次方程的一般形式及其有关概念.

3.解决一些概念性的题目.

4.通过生活学习数学,并用数学解决生活中的问题来激发学生的学习热情.

【教学重点】一元二次方程的概念及其一般形式和一元二次方程的有关概念并用这些概念解决问题.

【教学难点】通过提出问题,建立一元二次方程的数学模型,再由一元一次方程的概念迁移到一【教学过程】

一、复习引入

学生活动:列方程.

问题(1)《九章算术》“勾股”章有一题:“今有户高多于广六尺八寸,两隅相去适一丈,问户高、广各几何?”

大意是说:已知长方形门的高比宽多6尺8寸,门的对角线长1丈,那么门的高和宽各是多少?

如果假设门的高为x尺,那么,这个门的宽为_______尺,根据题意,得________.

整理、化简,得:__________.

问题(2)如图,如果,那么点C叫做线段AB的黄金分割点.

如果假设AB=1,AC=x,那么BC=________,根据题意,得:________.

整理得:_________.

问题(3)有一面积为54m2的长方形,将它的一边剪短5m,另一边剪短2m,恰好变成一个正方形,那么这个正方形的边长是多少?

如果假设剪后的正方形边长为x,那么原来长方形长是________,宽是_____,根据题意,得:_______.

整理,得:________.

老师点评并分析如何建立一元二次方程的数学模型,并整理.

二、探索新知

学生活动:请口答下面问题.

(1)上面三个方程整理后含有几个未知数?

(2)按照整式中的多项式的规定,它们最高次数是几次?

(3)有等号吗?或与以前多项式一样只有式子?

老师点评:(1)都只含一个未知数x;(2)它们的最高次数都是2次的;(3)都有等号,是方程.

因此,像这样的方程两边都是整式,只含有一个未知数(一元),并且未知数的最高次数是2(二次)的方程,叫做一元二次方程.

一般地,任何一个关于x的一元二次方程,经过整理,都能化成如下形式ax2+bx+c=0(a≠0).这种形式叫做一元二次方程的一般形式.

一个一元二次方程经过整理化成ax2+bx+c=0(a≠0)后,其中ax2是二次项,a是二次项系数;bx是一次项,b是一次项系数;c是常数项.

例1.将方程(8-2x)(5-2x)=18化成一元二次方程的一般形式,并写出其中的二次项系数、一次项系数及常数项.

分析:一元二次方程的一般形式是ax2+

( http: / / www.21cnjy.com )bx+c=0(a≠0).因此,方程(8-2x)(5-2x)=18必须运用整式运算进行整理,包括去括号、移项等.

例2.(学生活动:请二至三位同学上台演

( http: / / www.21cnjy.com )练)

将方程(x+1)2+(x-2)(x+2)=1化成一元二次方程的一般形式,并写出其中的二次项、二次项系数;一次项、一次项系数;常数项.

分析:通过完全平方公式和平方差公式把(x+1)2+(x-2)(x+2)=1化成ax2+bx+c=0(a≠0)的形式.

三、巩固练习

教材随堂练习1、2

四、应用拓展

例3.求证:关于x的方程(m2-8m+17)x2+2mx+1=0,不论m取何值,该方程都是一元二次方程.

分析:要证明不论m取何值,该方程都是一元二次方程,只要证明m2-8m+17≠0即可.

五、归纳小结(学生总结,老师点评)

本节课要掌握:(1)一元二次方程的

( http: / / www.21cnjy.com )概念;(2)一元二次方程的一般形式ax2+bx+c=0(a≠0)和二次项、二次项系数,一次项、一次项系数,常数项的概念及其它们的运用.

六、布置作业

1.教材习题2.1

1、2.

2.选用作业设计.

【教学反思】

第二章

一元二次方程

2.1认识一元二次方程(二)

【教学目标】

1.探索一元二次方程的解或近似解.

2.培养学生的估算意识和能力.

3.

经历方程解的探索过程,增进对方程解的认识,发展估算意识和能力.

【教学重点】探索一元二次方程的解或近似解.

【教学难点】培养学生的估算意识和能力.

【教学过程】

一、创设现实情境,引入新课

前面我们通过实例建立了一元二次方程,并通过观察归纳出一元二次方程的有关概念,大家回忆一下。

二、教室地面的宽x(m)满足方程(8―2x)(5―2x)=18,你能求出x吗?

(1)x可能小于0吗?说说你的理由;x不可能小于0,因为x表示区域的宽度。

(2)x可能大于4吗?可能大于2.5吗?为什么?

(3)完成下表

x

0

0.5

1

1.5

2

2.5

(8-2x)(5-2x)

(4)你知道教室未铺地毯区域的宽x(m)是多少吗?还有其他求解方法吗?与同伴交流。

三、梯子底端滑动的距离x(m)满足方程

(x+6)2+72=102

也就是x2+12x―15=0

(1)小明认为底端也滑动了1m,他的说法正确吗?为什么?

(2)底端滑动的距离可能是2m吗?可能是3m吗?为什么?

(3)你能猜出滑动距离x(m)的大致范围吗?

(4)x的整数部分是几?十分位是几?

注意:(1)估算的精度不适过高。

(2)计算时提倡使用计算器。

四、课堂练习

课本P34随堂练习

五个连续整数,前三个数的平方和等于后两个数的平方和,你能求出这五个整数分别是多少吗

五、课时小结

本节课我们通过解决实际问题,探索了一元二次方程的解或近似解,并了解了近似计算的重要思想——“夹逼”思想.

六、课后作业

(一)课本P35习题2.2

l、2

(二)1.预习内容:P36—P37

板书设计:

【教学反思】

第二章

一元二次方程

2.2

用配方法求解一元二次方程(一)

【教学目标】

1.会用开平方法解形如

(x+m)2=n(n>0)的方程.

2.理解一元二次方程的解法:配方法.

【教学重点】利用配方法解一元二次方程

【教学难点】把一元二次方程通过配方转化为(x十m)=n(n0)的形式.

【教学过程】

一、复习:

1、解下列方程:

(1)x2=5

(2)2x2+3

=5

(3)x2+2x+1=5

(4)(x+6)2+

72

=102

2、什么是完全平方式?

利用公式计算:

(1)(x+6)2=36

(2)(x-)2

=4

注意:它们的常数项等于一次项系数一半的平方。

3、解方程:(梯子滑动问题)

x2+12x-15=0

学生积极思考,认真做题。

这种方法叫直接开平方法:

(x十m)

=n(n0).

二、解:x2十12x一15=0,

1、引入:像上面第(3)题,我们解方程会有困难,是否将方程转化为第(1)题的方程的形式呢?

2、解方程的基本思路(配方法)

如:x2+12x-15=0

转化为

(x+6)2=51

两边开平方,得

x+6=±

∴x1=―6

x2=――6(不合实际)

3、配方:填上适当的数,使下列等式成立:

(1)x2+12x+

=(x+6)2

(2)x2―4x+

=(x―

)2

(3)x2+8x+

=(x+

)2

从上可知:常数项配上一次项系数的一半的平方。

4、讲解例题:

例1:解方程:x2+8x―9=0

分析:先把它变成(x+m)2=n

(n≥0)的形式再用直接开平方法求解。

解:移项,得:x2+8x=9

配方,得:x2+8x+42=9+42

(两边同时加上一次项系数一半的平方)

即:(x+4)2=25

开平方,得:x+4=±5

即:x+4=5

,或x+4=―5

所以:x1=1,x2=―9

5、配方法:通过配成完全平方式的方法得到了一元二次方程的根,这种解一元二次方程的方法称为配方法。

因此,解一元二次方程的基本思路是将方程转化为(x+m)2=n的形式,它的一边是一个完全平方式,另一边是一个常数,当n≥0

时,两边开平方便可求出它的根。

三、课堂练习

课本P37随堂练习

四、课时小结

这节课我们研究了一元二次方程的解法:

(1)直接开平方法.

(2)配方法.

五、课后作业

(一)课本P37习题2.3

(二)1.预习内容P38

【教学反思】

第二章

一元二次方程

2.2

用配方法求解一元二次方程(二)

【教学目标】

1.会用配方法解二次项系数不为1的一元二次方程.

2.了解用配方法解一元二次方程的基本步骤.

【教学重点】用配方法求解一元二次方程.

【教学难点】理解配方法.

【教学过程】

一、复习:

1、什么叫配方法?

2、怎样配方?方程两边同加上一次项系数一半的平方。

3、解方程:

(1)x2+4x+3=0

(2)x2―4x+2=0

二、新授:

1、例题讲析:

例3:解方程:3x2+8x―3=0

分析:将二次项系数化为1后,用配方法解此方程。

解:两边都除以3,得:

x2+x―1=0

移项,得:x2+x

=

1

配方,得:x2+x+()2=

1+()2

(方程两边都加上一次项系数一半的平方)

(x+)2=()2

即:x+=±

所以x1=,x2=―3

2、用配方法解一元二次方程的步骤:

(1)把二次项系数化为1;

(2)移项,方程的一边为二次项和一次项,另一边为常数项。

(3)方程两边同时加上一次项系数一半的平方。

(4)用直接开平方法求出方程的根。

3、做一做:

一小球以15m/s的初速度竖直向上弹出,它在空中的高度h(m)与时间t(s)满足关系:

h=15

t―5t2小球何时能达到10m高?

三、巩固:

练习:P39随堂练习

四、小结:这节课我们利用配方法解决了二次项系数不为1或者一次项系数不为偶数等较复杂的一元二次方程,由此我们归纳出用配方法解一元二次方程的步骤。

(1)化二次项系数为1;

(2)移项;

(3)配方:

(4)求根。

五、作业:

课本P40习题2.

4

1、2

板书设计:

【教学反思】

第二章

一元二次方程

2.3

用公式法求解一元二次方程(一)

【教学目标】

1.一元二次方程的求根公式的推导.

2.会用求根公式解一元二次方程.

【教学重点】一元二次方程的求根公式

【教学难点】求根公式的条件:b-4ac0

【教学过程】

一、复习

1、用配方法解一元二次方程的步骤有哪些?

2、用配方法解方程:x2-7x-18=0

二、新授:

1、推导求根公式:ax2+bx+c=0

(a≠0)

解:方程两边都作以a,得

x2+x+=0

移项,得:

x2+x=-

配方,得:

x2+x+()2=-+()2

即:(x+)2=

∵a≠0,所以4a2>0

当b2-4ac≥0时,得

x+=±

EQ

\R(,)

=±

∴x=

一般地,对于一元二次方程ax2+bx+c=0

(a≠0),

当b2-4ac≥0时,它的根是

x=.

注意:当b2-4ac<0时,一元二次方程无实数根.

2、公式法:

利用求根公式解一元二次方程的方法叫做公式法.

3、例题讲析:

例:解方程:x2―7x―18=0

解:这里a=1,b=―7,c=―18

∵b2-4ac=(―7)2―4×1×(―18)=121>0

∴x=

即:x1=9,

x2

=―2

例:解方程:2x2+7x=4

解:移项,得2x2+7x―4=0

这里,a=1

,

b=7

,

c=―4

∵b2-4ac=72―4×1×(―4)=81>0

∴x==

即:x1=

,

x2=―4

三、巩固练习:

P43随堂练习:1、2

四、小结:

看课本P41~P43,然后小结

这节课我们探讨了一元二次方程的另一种解法――公式法。

(1)求根公式的推导,实际上是“配方”与“开平方”的综合应用.对于a0,知4a>0等条件在推导过程中的应用,也要弄清其中的道理。

(2)应用求根公式解一元二次方程,通常应把方程写成一般形式,并写出a、b、c的数值以及计算b-4ac的值.当熟练掌握求根公式后,可以简化求解过程.

(1)求根公式:x=

(b2-4ac≥0)

(2)利用求根公式解一元二次方程的步骤

五、作业:

P43

习题2.5

1、2

板书设计:

【教学反思】

第二章

一元二次方程

2.3

用公式法求解一元二次方程(二)

【教学目标】

掌握面积法建立一元二次方程的数学模型并运用它解决实际问题.

利用提问的方法复习几种特殊图形的面积公式来引入新课,解决新课中的问题.

【教学重点】根据面积与面积之间的等量关系建立一元二元方程的数学模型并运用它解决实际问题.

【教学难点】根据面积与面积之间的等量关系建立一元二次方程的数学模型.

【教学过程】

一、复习引入(口述)

1.直角三角形的面积公式是什么?一般三角形的面积公式是什么呢?

2.正方形的面积公式是什么呢?长方形的面积公式又是什么?

3.梯形的面积公式是什么?

4.菱形的面积公式是什么?

5.平行四边形的面积公式是什么?

6.圆的面积公式是什么?

二、探索新知

例1.某林场计划修一条长750m,断面为等腰梯形的渠道,断面面积为1.6m2,上口宽比渠深多2m,渠底比渠深多0.4m.

(1)渠道的上口宽与渠底宽各是多少?

(2)如果计划每天挖土48m3,需要多少天才能把这条渠道挖完?

分析:因为渠深最小,为了便于计算,不妨设渠深为xm,则上口宽为x+2,渠底为x+0.4,那么,根据梯形的面积公式便可建模.

学生活动:例2.如图,要设计一本书的封面

( http: / / www.21cnjy.com ),封面长27cm,宽21cm,正中央是一个与整个封面长宽比例相同的矩形,如果要使四周的彩色边衬所占面积是封面面积的四分之一,上、下边衬等宽,左、右边衬等宽,应如何设计四周边衬的宽度(精确到0.1cm)?

老师点评:依据题意知:中央矩形的长宽

( http: / / www.21cnjy.com )之比等于封面的长宽之比=9:7,由此可以判定:上下边衬宽与左右边衬宽之比为9:7,设上、下边衬的宽均为9xcm,则左、右边衬的宽均为7xcm,依题意,得:中央矩形的长为(27-18x)cm,宽为(21-14x)cm.

因为四周的彩色边衬所点面积是封面面积的,则中央矩形的面积是封面面积的.

所以(27-18x)(21-14x)=×27×21

整理,得:16x2-48x+9=0

解方程,得:x=,

x1≈2.8cm,x2≈0.2

所以:9x1=25.2cm(舍去),9x2=1.8cm,7x2=1.4cm

因此,上下边衬的宽均为1.8cm,左、右边衬的宽均为1.4cm.

三、巩固练习

有一张长方形的桌子,长6尺,宽3尺,有

( http: / / www.21cnjy.com )一块台布的面积是桌面面积的2倍,并且铺在桌面上时,各边垂下的长度相同,求台布的长和宽各是多少 (精确到0.1尺)

四、应用拓展

例3.如图(a)、(b)所示,

( http: / / www.21cnjy.com )在△ABC中∠B=90°,AB=6cm,BC=8cm,点P从点A开始沿AB边向点B以1cm/s的速度运动,点Q从点B开始沿BC边向点C以2cm/s的速度运动.

(1)如果P、Q分别从A、B同时出发,经过几秒钟,使S△PBQ=8cm2.

(2)如果P、Q分别从A、B同时出发,并且P到B后又继续在BC边上前进,Q到C后又继续在CA边上前进,经过几秒钟,使△PCQ的面积等于12.6cm2.(友情提示:过点Q作DQ⊥CB,垂足为D,则:)

( http: / / www.21cnjy.com )

( http: / / www.21cnjy.com )

分析:(1)设经过x秒钟,使S△PBQ=8cm2,那么AP=x,PB=6-x,QB=2x,由面积公式便可得到一元二次方程的数学模型.

(2)设经过y秒钟,这里的y>6使△P

( http: / / www.21cnjy.com )CQ的面积等于12.6cm2.因为AB=6,BC=8,由勾股定理得:AC=10,又由于PA=y,CP=(14-y),CQ=(2y-8),又由友情提示,便可得到DQ,那么根据三角形的面积公式即可建模.

五、归纳小结

本节课应掌握:

利用已学的特殊图形的面积公式建立一元二次方程的数学模型并运用它解决实际问题.

六、布置作业

1.教材P44

习题2.6

2.选用作业设计:

【教学反思】

第二章

一元二次方程

2.4

用因式分解法求解一元二次方程

【教学目标】

1.能根据具体一元二次方程的特征,灵活选择方程的解法。体会解决问题方法的多样性。

2.会用因式分解法解某些简单的数字系数的一元二次方程。

【教学重点】掌握用因式分解法解一元二次方程。

【教学难点】灵活运用因式分解法解一元二次方程。

【教学过程】

一、回顾交流

[课堂小测]

用两种不同的方法解下列一元二次方程。

1.

5x-2x-1=0

2.

10(x+1)

-25(x+1)+10=0

观察比较:一个数的平方与这个数的3倍有可能相等吗?如果相等,这个数是几?你是怎样求出来的?

分析小颖、小明、小亮的解法:

注:课本中,小颖、小明、小亮的解法由学生在探讨中比较,对照。

小颖:用公式法解正确;

小明:两边约去x,是非同解变形,结果丢掉一根,错误。

小亮:利用“如果ab=0,那么a=0或b=0”来求解,正确。

分解因式法:

利用分解因式来解一元二次方程的方法叫分解因式法。

二、范例学习

例:解下列方程。

1.

5x2=4x

2.

x(x-2)=x-2

解:(1)原方程可变形为:

5x2-4x=0

x(5x-4)=0

x=0或5x=4=0

∴x1=0或x2=

(2)原方程可变形为

x-2-x(x-2)=0

(x-2)(1-x)=0

x-2=0或1-x=0

∴x1=2,x2=1

想一想

你能用因式分解法解方程x2-4=0,(x+1)2

-25=0吗?

三、随堂练习

随堂练习

1、2

四、课堂总结

(1)在一元二次方程的一边为0,而另一边易于分解成两个一次因式时,就可用分解因式法来解。

(2)分解因式时,用公式法提公式因式法。

利用因式分解法解一元二次方程,能否分解是关

( http: / / www.21cnjy.com )键,因此,要熟练掌握因式分解的知识,通过提高因式分解的能力,来提高用分解因式法解方程的能力,在使用因式分解法时,先考虑有无公因式,如果没有再考虑公式法。

五、布置作业

P47

习题2.7

1、2、3

板书设计:

【教学反思】

第二章

一元二次方程

2.5

一元二次方程的根与系数的关系

【教学目标】

知识技能:1.能说出根与系数的关系;2.会利用根与系数的关系解有关的问题.

过程性目标:在经历观察、归纳、猜想、验证的这个探索发现过程中,通过尝试与交流,开拓思路,体会应用自己探索成果的喜悦.

情感态度:

1.通过观察、实践、讨论等活动,经历发现问题

( http: / / zk. / "

\o

"欢迎登陆全品中考网 ),发现关系的过程,养成独立思考的习惯;

2.通过交流互动,逐步养成合作的意识及严谨的治学精神.

【教学重点】一元二次方程两根之和,及两根之积与原方程系数之间的关系;

【教学难点】对根与系数这一性质进行应用.

【教学过程】

一、创设情境

1.请说出解一元二次方程的四种解法.

2.解下列方程,将得到的解填入下面的表格中,你发现表格中两个解的和与积和原来的方程有什么联系?

(1)x2-2x=0;

(2)x2+3x-4=0;

(3)x2-5x+6=0.

方程

让学生先解出方程的正确答案,再观察两解的和、积与原方程中的系数的关系,并加以证明.

二、探究归纳

可以得到;两个解的和等于一次项系数的相反数,两个解的积等于常数项.

一般地,对于关于x的方程x2+px+q=0(p,q为已知常数,p2-4q一般地,对于关于x的方程x2+px+q=0(p,q为已知常数,p2-4q≥0),试用求根公式求出它的两个解x1、x2,算一算x1+x2、x1 x2的值,你能得出什么结果?与上面发现的现象是否一致.

(此探索过程让学生分组进行交流、协作完成)

结论:两根之和等于一次项系数的相反数,两根之积等于常数项.

三、实践应用

例

1

已知关于x的方程x2-px+q=0的两个根是0和-3,求p和q的值.

例2

写出下列方程的两根和与两根积:

课堂练习

1.写出下列方程的两根和与两根积:

2.已知关于x的方程x2-6x+p2-2p+5=0的一个根是2,求方程的另一个根和p的值.

四、交流反思

1.通过这节课的学习,掌握探索的步骤:观察——归纳——猜想——证明;

2.通过本节课探索出一元二次方程的根与系数的关系.

五、检测反馈

1.已知关于x的方程x2-2x+m2+m-2=0的一个根是2,求方程的另一个根和m的值.

2.写出下列方程的两根和与两根积:

3.已知关于x的方程2x2-mx-m2=0有一个根是1,求m的值.

六、布置作业:习题2.8

【教学反思】

第二章

一元二次方程

2.6

应用一元二次方程(一)

【教学目标】

掌握列出一元二次方程解应用题;并能根据具体问题的实际意义,检验结果的合理性;

理解将一些实际问题抽象为方程模型的过程,形成良好的思维习惯,学会从数学的角度提出问题、理解问题,并能运用所学的知识解决问题。

【教学重点】列一元二次方程解应用题。

【教学难点】分析题意,找等量关系。

【教学过程】

情境问题:问题1、一根长22cm的铁丝。

(1)能否围成面积是30cm2的矩形?

(2)能否围成面积是32

cm2的矩形?并说明理由。

分析:如果设这根铁丝围成的矩形的长是xcm,那么矩形的宽是__________。

根据相等关系:矩形的长×矩形的宽=矩形的面积,可以列出方程求解。

问题2、如图,在矩形ABCD中,AB=6cm,BC=3cm。点P沿边AB从点A开始向点B以2cm/s的速度移动,点Q沿边DA从点D开始向点A以1cm/s的速度移动。如果P、Q同时出发,用t(s)表示移动的时间(0≤t≤3)。那么,当t为何值时,△QAP的面积等于2cm2

问题3.(教材例题)如图,某

( http: / / www.21cnjy.com )海军基地位于A处,在其正南方向200海里处有一重要目标B,在B的正东方向200海里处有一重要目标C,小岛D位于AC的中点,岛上有一补给码头:小岛F位于BC上且恰好处于小岛D的正南方向,一艘军舰从A出发,经B到C匀速巡航,一般补给船同时从D出发,沿南偏西方向匀速直线航行,欲将一批物品送达军舰.

(1)小岛D和小岛F相距多少海里

(2)已知军舰的速度是补给船的2倍,军舰在由B到C的途中与补给船相遇于E处,那么相遇时补给船航行了多少海里 (结果精确到0.1海里)

分析:(1)因为依题意可知△ABC是等腰直角三角形,△DFC也是等腰直角三角形,AC可求,CD就可求,因此由勾股定理便可求DF的长.

(2)要求补给船航行的距离就是求DE的长度,DF已求,因此,只要在Rt△DEF中,由勾股定理即可求.

二、练一练

1、用长为100

cm的金属丝制作一个矩形框子。框子各边多长时,框子的面积是600

cm2?能制成面积是800

cm2的矩形框子吗?

2、如图,在矩形ABCD中,AB=6

cm,BC=12

cm,点P从点A沿边AB向点B以1cm/s的速度移动;同时,点Q从点B沿边BC向点C以2cm/s的速度移动,几秒后△PBQ的面积等于8

cm2?

三、课后自测:

1、如图,A、B、C、D为矩形的四个顶点,AB=16cm,BC=6cm,动点P、Q分别从点A、C出发,点P以3cm/s的速度向点B移动,一直到达B为止;点Q以2cm/s的速度向点D移动。经过多长时间P、Q两点之间的距离是10cm?

2、如图,在Rt△ABC中,AB=BC=12cm,点D从点A开始沿边AB以2cm/s的速度向点B移动,移动过程中始终保持DE∥BC,DF∥AC,问点D出发几秒后四边形DFCE的面积为20cm2?

3、如图,有长为24米的篱笆,一面利用墙(墙的最大可用长度为a为15米),围成中间隔有一道篱笆的长方形花圃。

(1)如果要围成面积为45平方米的花圃,AB的长是多少米?

(2)能围成面积比45平方米更大的花圃吗?如果能,请求出最大面积,并说明围法;如果不能,请说明理由。

【教学反思】

第二章

一元二次方程

2.6

应用一元二次方程(二)

【教学目标】

知识技能:通过探索,学会解决有关营销的问题和平均比变化率的问题.

过程性目标:经历探索过程,培养合作学习的意识,体会数学与实际生活的联系.

情感态度:通过合作交流进一步感知方程的应用价值,培养学生的创新意识和实践能力,通过交流互动,逐步培养合作的意识及严谨的治学精神.

【教学重点】列一元二次方程解决实际问题

( http: / / www.21cnjy.com"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 ).

【教学难点】寻找实际问题中的相等关系.

【教学过程】

一、创设情境

我们经常从电视新闻中听到或看到有关增长率的问题

( http: / / www.21cnjy.com"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 ),例如今年我市人均收入Q元,比去年同期增长x%;环境污染比去年降低y%;某厂预计两年后使生产总值翻一番……由此我们可以看出,增长率问题无处不在,无时不有,这节课我们就一起来探索增长率问题

( http: / / www.21cnjy.com"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 ).

二、探究归纳

例1

阳江市市政府考虑在两年后实现市财政净收入翻一番,那么这两年中财政净收入的平均年增长率应为多少?

分析 翻一番,即为原净收入的2倍.若设原值为1,那么两年后的值就是2.

解

设原值为1,平均年增长率为x,则根据题意得

解这个方程得

.

因为不合题

( http: / / www.21cnjy.com"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )意舍去,所以

.

答 这两年的平均增长率约为41.4%.

探索 若调整计划,两年后的财政净收入值为原值的1.5倍、1.2倍、…,那么两年中的平均年增长率相应地调整为多少?

又若第二年的增长率为第一年的2倍,那么第一年的增长率为多少时可以实现市财政净收入翻一番?

归纳:平均增长率(或平均减少率)问题:

原数(1

+

平均增长率)=

。(n为相距时间)

原数(1

-

平均减少率)=

。

例2、某商店经销一种销售成本为每千克40元的水产品,椐市场分析,若按每千克50元销售,一个月能售出500千克;销售单价每涨1元,月销售量就减少10千克。针对

这种水产品的销售情况,要使月销售利润达到8000元,销售单价应定为多少?

(月销售利润=月销售量×销售单价-月销售成本.)

课堂练习

1.某工厂准备在两年内使产值翻一番,求平均每年增长的百分率.(精确到0.

1%)

2、某种服装,平均每天可销售20件,若每件降价1元,则每天可多售5件。如果每天

要盈利1600元,每件应降价多少元?

三、交流反思

四、检测反馈

1.某地一月份发生禽流感的养鸡场100

( http: / / www.21cnjy.com )家,后来二、三月份新发生禽流感的养鸡场共250家,设二、三月份平均每月禽流感的感染率为x,依题意列出的方程是(

).

A.100(1+x)2=250

B.100(1+x)+100(1+x)2=250

C.100(1-x)2=250

D.100(1+x)2

2.

新华商场销售某种水箱,每台进货价为2500元,市场调研表明:当销售价为2900元时,平均每天能售出8台;而当销售价每降低50元时,平均每天就能多售出4台.商场要想使这种冰箱的销售利润平均每天达到5000元,如果设每台冰箱降价x元,那么每台冰箱的定价就是____________元,每台冰箱的销售利润为_____________________元,平均每天销售冰箱的数量为_______________台,据此可列方程

.

3.一件上衣原价每件500元,第一次降价后,销售甚慢,第二次大幅度降价的百分率是第一次的2倍,结果以每件240元的价格迅速出售,求每次降价的百分率是多少?

4.水果店花1500元进了一批水果,按

( http: / / www.21cnjy.com )50%的利润定价,无人购买.决定打折出售,但仍无人购买,结果又一次打折后才售完.经结算,这批水果共盈利500元.若两次打折相同,每次打了几折?(精确到0.1折)

5.某服装厂为学校艺术团生产一批演出服,

( http: / / www.21cnjy.com )总成本3000元,售价每套30元.有24名家庭贫困学生免费供应.经核算,这24套演出服的成本正好是原定生产这批演出服的利润.这批演出服共生产了多少套?

6、某商店经营T恤衫,已知成批购进时单价是2.5元。根据市场调查,销售量与销售单价满足如下关系:在一段时间内,单价是13.5元时,销售量是500件,而单价每降低1元,就可以多售200件。请你帮助分析,销售单价是多少时,可以获利9100元?

五、布置作业

习题2.10

【教学反思】

第三章

概率的进一步认识

3.1

用树状图或表格求概率(一)

【教学目标】

知识与技能目标:学习用列表法、画树形图法计算概率,并通过比较概率大小作出合理的决策。

过程与方法目标:经历实验、列表、统计、运算、

( http: / / www.21cnjy.com )设计等活动,学生在具体情境中分析事件,计算其发生的概率。渗透数形结合,分类讨论,由特殊到一般的思想,提高分析问题和解决问题的能力。

情感与态度目标:通过丰富的数学活动,交流成功的经验,体验数学活动充满着探索和创造,体会数学的应用价值,培养积极思维的学习习惯。

【教学重点】习运用列表法或树形图法计算事件的概率。

【教学难点】能根据不同情况选择恰当的方法进行列举,解决较复杂事件概率的计算问题。

【教学过程】

1.创设情景,发现新知

引例:为活跃联欢晚会的气氛,组织者设

( http: / / www.21cnjy.com )计了以下转盘游戏:A、B两个带指针的转盘分别被分成三个面积相等的扇形,转盘A上的数字分别是1,6,8,转盘B上的数字分别是4,5,7(两个转盘除表面数字不同外,其他完全相同)。每次选择2名同学分别拨动A、B两个转盘上的指针,使之产生旋转,指针停止后所指数字较大的一方为获胜者,负者则表演一个节目(若箭头恰好停留在分界线上,则重转一次)。作为游戏者,你会选择哪个装置呢?并请说明理由。

(2)学生分组讨论,探索交流

在这个环节里,首先要求学生分组讨论,探索交流。然后引导学生将实际问题转化为数学问题,即:

“停止转动后,哪个转盘指针所指数字较大的可能性更大呢?”

由于事件的随机性,我们必须考虑事件发生

( http: / / www.21cnjy.com )概率的大小。此时我首先引导学生观看转盘动画,同学们会发现这个游戏涉及A、B两转盘,

即涉及2个因素,与前一课所讲授单转盘概率问题(教材P148例2)相比,可能产生的结果数目增多了,列举时很容易造成重复或遗漏。怎样避免这个问题呢?

实际上,可以将这个游戏分两步进行。

于是,指导学生构造表格

(3)指导学生构造表格

A

B

4

5

7

1

6

8

(4)学生独立填写表格,通过观察与计算,得出结论(即列表法)

A

B

4

5

7

1

(1,4)

(1,5)

(1,7)

6

(6,4)

(6,5)

(6,7)

8

(8,4)

(8,5)

(8,7)

从表中可以发现:A盘数字大于B盘数字的结果共有5种。

∴P(A数较大)=

,

P(B数较大)=.

∴P(A数较大)>

P(B数较大)

∴选择A装置的获胜可能性较大。

在学生填写表格过程中,注意向学生强调数对的有序性。

由于游戏是分两步进行的,我们也可用其他的方法来列举。即先转动A盘,可能出现1,6,8三种结果;第二步考虑转动B盘,可能出现4,5,7三种结果。

(5)解法二:

由图知:可能的结果为:

(1,4),(1,5),(1,7),

(6,4),(6,5),(6,7),

(8,4),(8,5),(8,7)。共计9种。

∴P(A数较大)=

,

P(B数较大)=.

∴P(A数较大)>

P(B数较大)

∴选择A装置的获胜可能性较大。

然后,引导学生对所画图形进行观察:若将图

( http: / / www.21cnjy.com )形倒置,你会联想到什么?这个图形很像一棵树,所以称为树形图(在幻灯片上放映)。列表和树形图是列举法求概率的两种常用的方法。

2.自主分析,再探新知

通过引例的分析,学生对列表法和树形图法求概率有了初步的了解,为了帮助学生熟练掌握这两种方法,我选用了下列两道例题。

例1:同时掷两个质地均匀的骰子,计算下列事件的概率:

(1)

两个骰子的点数相同;(2)

两个骰子的点数的和是9;(3)

至少有一个骰子的点数为2。

例1是教材上一道“掷骰子”的问题,

( http: / / www.21cnjy.com )有了引例作基础,学生不难发现:引例涉及两个转盘,这里涉及两个骰子,实质都是涉及两个因素。于是,学生通过类比列出下列表。

接着,引导学生进行题后小结:

当一个事件要涉及两个因素并且可能出现的结果数目较多时,通常采用列表法。运用列表法求概率的步骤如下:

①列表

;

②通过表格计数,确定公式P(A)=中m和n的值;

③利用公式P(A)=计算事件的概率。

例2:

甲口袋中装有2个相同的球,它

( http: / / www.21cnjy.com )们分别写有字母A和B;乙口袋中3个相同的球,它们分别写有字母C、D和E;丙口袋中2个相同的球,它们分别写有字母H和I。从三个口袋中各随机地取出1个球。

(1)取出的三个球上恰好有1个、2个和3个元音字母的概率分别为多少?

(2)取出的三个球上全是辅音字母的概率是多少?

例2与前面两题比较,有所不同:要从三个袋子里摸球,即涉及到3个因素。此时同学们会发现用列表法就不太方便,可以尝试树形图法。

从图形上可以看出所有可能出现的结果共有12个,即:

(1)只有一个元音字母的结果(黄色)有5个,即ACH,ADH,BCI,BDI,BEH,所以;

有两个元音的结果(白色)有4个,即ACI,ADI,AEH,BEI,所以;

全部为元音字母的结果(绿色)只有1个,即AEI

,所以。

(2)全是辅音字母的结果(红色)共有2个,即BCH,BDH,所以。

通过例2的解答,很容易得出题后小结:

当一次试验要涉及3个或更多的因素时,通常采用“画树形图”。运用树形图法

求概率的步骤如下:(幻灯片)

①画树形图

;

②列出结果,确定公式P(A)=中m和n的值;

③利用公式P(A)=计算事件概率。

接着我向学生提问:到现在为止,我们所学

( http: / / www.21cnjy.com )过的用列举法求概率分为哪几种情况?

列表法和画树形图法求概率有什么优越性?什么时候使用“列表法”方便,什么时候使用“树形图法”更好呢?

3.应用新知,深化拓展

(1)经过某十字路口的汽车,它可能继续前行,也可能向左或向右,如果这三种可能性大小相同。三辆汽车经过这个十字路口,求下列事件的概率:

①三辆车全部继续前行;

②两辆车向右转,一辆车向左转;

③至少有两辆车向左转。

4.归纳总结,形成能力

我将引导学生从知识、方法、情感三方面来谈一谈这节课的收获。要求每个学生在组内交流,派小组代表发言。

5.布置作业,巩固提高

(1)必做题:教材习题3.1

3.2

【教学反思】

第三章

概率的进一步认识

3.1

用树状图或表格求概率(二)

【教学目标】

1、经历利用树状图和列表法求

( http: / / www.21cnjy.com )概率的过程,在活动中进一步发展学生的合作交流意识及反思的习惯.2、鼓励学生思维的多样性,提高应用所学知识解决问题的能力.

【教学重点】借助于树状图、列表法计算随机事件的概率。

【教学难点】在利用树状图或者列表法求概率时,各种情况出现可能性不同时的情况处理。

【教学过程】

一、自主学习,感受新知

“配紫色”游戏:小颖为学校联欢会设计了一个“配紫色”游戏:下面是两个可以自由转动的转盘,每个转盘被分成面积相等的几个扇形.游戏者同时转动两个转盘,如果转盘A转出了红色,转盘B转出了蓝色,那么他就赢了,因为红色和蓝色在一起配成了紫色.

(1)利用树状图或列表的方法表示游戏者所有可能出现的结果.

(2)游戏者获胜的概率是多少

二、合作交流,探求新知

游戏2:如果把转盘变成如下图所示的转盘进行“配紫色”游戏.

(1)利用树状图或列表的方法表示游戏者所有可能出现的结果.

(2)游戏者获胜的概率是多少

三、典型例题,应用新知

例2、一个盒子中有两个红球

( http: / / www.21cnjy.com ),两个白球和一个蓝球,这些球除颜色外其它都相同,从中随机摸出一球,记下颜色后放回,再从中随机摸出一球。求两次摸到的球的颜色能配成紫色的概率.

分析:把两个红球记为红1、红2;两个白球记为白1、白2.则列表格如下:

总共有25种可能的结果,每种结果出现的可能性相同,能配成紫色的共4种

(红1,蓝)(红2,蓝)(蓝,红1)(蓝,红2),

所以P(能配成紫色)=

四、分层提高,完善新知

1.用如图所示的两个转盘做“配紫色”游戏,每个转盘都被分成三个面积相等的三个扇形.请求出配成紫色的概率是多少?

2.设计两个转盘做“配紫色”游戏,使游戏者获胜的概率为

五、课堂小结,回顾新知

利用树状图和列表法求概率时应注意什么?

你还有哪些收获和疑惑?

六、作业布置,巩固新知

习题3.3第1、2、3题

【教学反思】

第三章

概率的进一步认识

3.2

用频率估计概率

【教学目标】

1、经历实验、统计等活动过程,在活动中进一步发展学生合作交流的意识和能力。

2、通过实验,理解当实验次数较大时实验频率稳定于理论频率,并据此估计某一事件发生的概率。

3、通过动手实验和课堂交流,进一步培养收集、描述、分析数据的技能,提高数学交流水平,发展探索、合作的精神。

【教学重点】通过实验,理解当实验次数较大时实验频率稳定于理论频率,并据此估计某一事件发生的概率。

【教学难点】通过实验,理解当实验次数较大时实验频率稳定于理论频率,并据此估计某一事件发生的概率。

课型:

【教学过程】

(一)提出问题

1.在硬币还未抛出前,猜想当硬币抛出后是正面朝上,还是反面朝上 为什么 假如你已经抛掷了1000次,你能否预测到第l001次抛掷的结果

2.假如你已经抛掷了400次,你能否猜测出

( http: / / www.21cnjy.com )“出现正面”的频数是多少 频率是多少 800次呢 随着我们抛掷一枚硬币的次数逐渐增多,你猜想有什么规律

3.当我们抛掷两枚硬币时,猜一猜当抛掷次数很多以后,“出现正面”和“出现一正一反”这两个不确定事件的频率是多少 是否比较稳定

4.假如你在抛硬币的过程中,硬币不见了,你该怎么办 找一枚图钉代替呢 还是再找另外一枚硬币代替

(二)学生猜想,并归纳猜想结论。

学生先自己思考猜想,然后讨论交流继续猜想。

教师汇总并板书学生猜想的各种结果。

(三)实验验证。

1.实验1。

同桌一组,一个抛掷,一个记录数据。要求将实验结果填人下列统计表,并绘制折线图。

2.实验2。

四人一组,一人抛掷,一人记录出现两个正面的数据,一人记录出现一正一反的数据,一人将实验结果填人课本的表格中,最后绘制折线图。

3.教师再利用计算机课件演示抛掷一枚、两枚硬币的全过程,以增加实验时的抛掷次数。

(四)讨论交流,寻找规律。

1.通过实验,体会到随机事件在每次实验中发生与否具有不确定性。

2.只要保持实验条件不变,那么随机事件的发生频率也会表现出规律:即随着相同条件下实验次数的增加,其值逐渐趋于稳定,稳定到某一个数值。

(五)验证猜想,得出结论。

1.具有不确定性,因为抛掷硬币是随机事件。

2.频数具体是多少不确定。但是在实验中,抛掷400次时频数约是200次,频率约是50%。随着相同条件下实验次数的增加,其值逐渐趋于稳定,稳定到50%左右。

3.实验2中,出现两个正面的频率约是25%,出现一正一反的频率约是

50%。比较稳定。

4.不能用图钉代替,因为用图钉代替改变了实验的条件。

(六)预览典例:

例1:某射手在相同条件下进行射击训练,结果如下:

射击次数/次

10

20

50

100

200

500

击中靶心次数/次

9

19

44

91

178

451

击中靶心频率

分别计算表中击中靶心的频率,并填表。

这个射手射击一次,击中靶心的概率大约是多少?

(七)巩固练习:

1.填空。

(1)观察大量的反复实验后获得的频率的折线统计图,发现只要保持实验条件不变,那么,随机事件发生的频率也会表现出规律:即随着相同条件下实验次数的增加,其值逐渐稳定到_____。我们可以用平稳时的频率估计这一事件发生的可能性,即_______。

(2)抛掷一枚硬币的实验中,出现正面的机会是_____。

(3)抛掷两枚硬币的实验中,随着实验次数的增

( http: / / www.21cnjy.com )加出现两个正面的频率将逐渐稳定在_____左右。出现—正一反的频率将逐渐稳定在______左右。

(九)回顾概括:

学生畅所欲言,回顾归纳本节课的收获与体会。

【教学反思】

第四章

图形的相似

4.1

成比例线段(一)

【教学目标】

1、知道线段的比的概念。理解成比例线段的概念

2、会计算两条线段的比。

3、掌握成比例线段的判定方法。

【教学重点】线段的比与成比例线段的概念。

【教学难点】线段的比与成比例线段的概念。

【教学过程】

一、自主预习

(一)阅读课本

,思考并回答下列问题:

1、一般地,如果选用__________量得两条线段AB,CD的长度分别为m,n,那么这两条线段的比就是他们长度的比,即AB∶CD=

m:n,或写成其中,线段AB,CD分别叫做这个线段比的前项和后项.如果把表示成比值k,那么。

(1)在比或∶中,是___________,是____________。

⑵两条线段的_________________要统一

。

⑶在同一单位下线段长度的比与选用的_______________无关。

⑷线段的比是一个没有_______________的数。

(二)比例尺

1、在地图上或工程图纸上,图上长度与实际长度的比通常称为比例尺。

2、比例尺为1:50000,意思为:_______________________________。

(三)成比例线段的概念

1、一般地,在四条线段中,如果____________________等于_______________的比,那么这四条线段叫做成比例线段。(举例说明)

如:__________________________________

2、四条线段a,b,c,d成比例,有顺序关系。即a,b,c,d成比例线段,则比例式为:a:b=c:d;a,b,

d,c成比例线段,则比例式为:a:b=d:c

3思考:a=12,b=8,c=6,d=4成比例吗?a=12,b=8,c=15,d=10呢?

三、例题解析:

例1、A、B两地的实际距离AB=

250m,画在一张地图上的距离A'B'=5cm,求该地图的比例尺。

例2:已知,在Rt△ABC中,∠C=90°,∠A=30°,斜边AB=2。

求⑴,⑵

四、巩固练习

1、已知某一时刻物体高度与其影长的比值为2:7,某天同一时刻测得一栋楼的影长为30米,则这栋楼的高度为多少?

2、某地图上的比例尺为1:1000,甲,乙两地的实际距离为300米,则在地图上甲、乙两地的距离为多少?

3、已知线段a,d,b,c是成比例线段,其中a=4,b=5,c=10,求线段d的长。

五、小结:这节课我学到了___________________________________________

【教学反思】

第四章

图形的相似

4.1

成比例线段(二)

【教学目标】

1、(理解)

能熟记比例的基本性质.

2、(掌握)

能够运用比例的性质进行简单的计算和证明.

【教学重点】比例的基本性质及其应用.

【教学难点】比例的基本性质及其应用.

【教学过程】

知识链接:

1、小学里已经学过了比例的有关知识,下面请同学们口答下列问题:

(1)如果a与b的比值和c与d的比值相等,应记为:______________。

(2)已知2:3=4:x,则x=_________。

2、上节课教学了两条线段的比,成比例线段

(1)比例线段及其相关概念

“成比例线段”的概念:在四条线段中,如果其中两条线段的比等于另外两条线段的比,那么,这四条线段叫做____________。

(2)“成比例线段”和“线段的比”这两个概念有什么区别?

线段的比是指________条线段的比的关系,成比例线段是指_______条线段之间的关系。

(3)注意:概念的有序性

线段的比有顺序性,a:b和b:a相等吗?请举例说明。

成比例线段也有顺序性,如能说成是b、a、c、d成比例吗?请举例说明。

预习交流:

比例的基本性质是:________________________________。

请写出推理过程:

∵,在两边同乘以bd得,

________=__________

∴____________=___________

合比性质:如果,那么_____________________

请写出推理过程:

∵,在两边同时加上1得,

+__________=+_________.

两边分别通分得:

思考:请仿照上面的方法,证明“如果,那么”.

等比性质:

猜想(),与相等吗?能否证明你的猜想?(引导学生从上述实例中找出证明方法)

等比性质:如果(),那么=.

思考:等比性质中,为什么要这个条件?

巩固练习:

1.在相同时刻的物高与影长成比例,如果一建筑在地面上影长为50米,高为1.5米的测竿的影长为2.5米,那么,该建筑的高是多少米?

2.若则___________

3.若,则____________

本课小结:

1.比例的基本性质:a:b=c:d

__________________;

2.

合比性质:如果,那么________________;

3.

等比性质:如果(),

布置作业:

课本习题4.2

【教学反思】

第四章

图形的相似

4.2

平行线分线段成比例

【教学目标】

1.使学生在理解的基础上掌握平行线分线段成比例定理及其推论,并会灵活应用.

2.使学生掌握三角形一边平行线的判定定理.

3.已知线的成已知比的作图问题.

4.通过应用,培养识图能力和推理论证能力.

5.通过定理的教学,进一步培养学生类比的数学思想.

【教学重点】平行线分线段成比例定理和推论及其应用.

【教学难点】平行线分线段成比例定理的正确性的说明及推论应用.

【教学过程】

【复习提问】

找学生叙述平行线等分线段定理.

【讲解新课】

在四边形一章里,我们学过平行线等分线段定理,今天,在此基础上,我们来研究平行线平分线段成比例定理.首先复习一下平行线等分线段定理,如图:

,且 ,

∴

由于

问题:如果 ,那么 是否还与 相等呢?

教师可带领学生阅读教材P82的说明,然后强调:

(该定理是用举例的方法引入的

( http: / / www.21cnjy.com ),没有给出证明,严格的证明要用到我们还未学到的知识,通过举例证明,让同学们承认这个定理就可以了,重要的是要求同学们正确地使用它)

因此:对于 是任何正实数,当 时,都可得到:

由比例性质,还可得到:

为了便于记忆,上述6个比例可使用一些简单的形象化的语言

“ ”.

另外,根据比例性质,还可得到 ,即同一比中的两条线段不在同一直线上,也就是“ ”,这里不要让学生死记硬背,要让学生会看图,达到根据图作出正确的比例即可,可多找几个同学口答练行线分线段成比例定理:三条平行线截两条直线,所得的对应线段成比例.平行线等分线段定理可看作是这个定理的特例.

根据此定理,我们可以写出六个比例,为了便于应用,在以后的论证和计算中,可根据情况选用其中任何一个,参见下图.

,

∴ .

其中后两种情况,为下一节学习推论作了准备.

例1

已知:如图所示, .

求:BC.

注:在列比例式求某线段长时,尽可能将要求的线段写成比例的第一项,以减少错误,如例1可列比例式为:

例2

已知:如图所示,

求证: .

【小结】

1.平行线分线段成比例定理正确性的的说明.

2.熟练掌握由定理得出的六个比例式.(对照图形,并注意变化)

【布置作业】

教材P84

习题4.3

【教学反思】

第四章

图形的相似

4.3

相似多边形

【教学目标】

1.知道相似多边形的主要特征,即:相似多边形的对应角相等,对应边的比相等.

2.会根据相似多边形的特征识别两个多边形是否相似,并会运用其性质进行相关的计算.

【教学重点】相似多边形的主要特征与识别.

【教学难点】运用相似多边形的特征进行相关的计算.

【教学过程】

1、观察图片,体会相似图形性质

(1)

图

(1)中的△A1B1C1是由正△ABC放大后得到的,观察这两个图形,它们的对应角有什么关系?对应边又有什么关系呢?

图27.1-4

(2)对于图(2)中两个相似的正六边形,是否也能得到类似的结论?

如图的左边格点图中有一个四边形,请在右边的格点图中画出一个与该四边形相似的图形.

问题:对于图中两个相似的四边形,它们的对应角,对应边的比是否相等.

3.【结论】:

(1)相似多边形的特征:相似多边形的对应角______,对应边的比_______.

反之,如果两个多边形的对应角______,对应边的比_______,那么这两个多边形_______.几何语言:在⊿ABC和⊿A1B1C1中

若.

则⊿ABC和⊿A1B1C1相似

(2)相似比:相似多边形________的比称为相似比.

问题:相似比为1时,相似的两个图形有什么关系?

结论:相似比为1时,相似的两个图形______,因此________形是一种特殊的相似形.

例题讲解

例1(补充)(选择题)下列说法正确的是(

)

A.所有的平行四边形都相似

B.所有的矩形都相似

C.所有的菱形都相似

D.所有的正方形都相似

例2、如图,四边形ABCD和EFGH相似,求角的大小和EH的长度.

例3(补充)已知四边形ABCD与

( http: / / www.21cnjy.com )四边形A1B1C1D1相似,且A1B1:B1C1:C1D1:D1A1=7:8:11:14,若四边形ABCD的周长为40,求四边形ABCD的各边的长.

课堂练习

1.在比例尺为1﹕10

000

000的地图上,量得甲、乙两地的距离是30

cm,求两地的实际距离.

2.如图所示的两个直角三角形相似吗?为什么?

3.如图所示的两个五边形相似,求未知边、、、的长度.

【教学反思】

第四章

图形的相似

4.4

探索三角形相似的条件(一)

【教学目标】

1.使学生理解相似三角形的定义,掌握定义中的两个条件.

2.使学生掌握相似三角形判定定理1.

3.使学生初步掌握相似三角形的判定定理1的应用.

【教学重点】准确找出相似三角形的对应边和对应角度.

【教学难点】掌握相似三角形判定定理1及其应用.

【教学过程】

一、讨论相似三角形的定义

请同学们都拿出文具盒中的三角板,观察它们之间的关系,再与教师手中的木制三角板比较,观察这些三角形的关系,这是有全等的关系也有相似的关系.从全等与相似的类比,不难得到相似三角形的定义.

二、给出定义

从∠A=∠A,∠B=∠B,∠C=∠C,AB:A’B’=BC:B’C’=AC:A’C’

可知△ABC∽△A’B’C’.

三、合作学习:

合探1

同学们观察我们的直角三角尺,直观上看它们是什么关系?到底需要满足几个条件两个三角形能够相相似?

合探2

与同伴合作,两个人分别画△ABC和△A′B′C′,使得∠A和∠A′都等于∠α,∠B和∠B′都等于∠β,此时,∠C与∠C′相等吗?三边的比相等吗?这样的两个三角形相似吗?改变∠α,∠β的大小,再试一试.

四、导入定理

判定定理1:两角分别相等的两个三角形相似.

这个定理的出现为判定两三角形相似增加了一条新的途径.

例:如图,D,E分别是△ABC的边AB,AC上的点,DE∥BC,AB=7,AD=5,DE=10,求BC的长。

解:∵DE∥BC,

∴∠ADE=∠B,∠AED=∠C.

∴△ADE∽△ABC(两角分别相等的两个三角形相似).

∴=.

∴BC=

=

=14.

五、学生练习:

1.

讨论随堂练习第1题

有一个锐角相等的两个直角三角形是否相似?为什么?

2.自己独立完成随堂练习第2题

六、小结

本节主要学习了相似三角形的定义及相似三角形的判定定理1,一定要掌握好这个定理.

七、作业:

【教学反思】

第四章

图形的相似

4.4

探索三角形相似的条件(二)

【教学目标】

1.初步掌握“两边成比例且夹角相等的两个三角形相似”的判定方法.

2.经历两个三角形相似的探索过程,体验用类

( http: / / www.21cnjy.com )比、实验操作、分析归纳得出数学结论的过程;通过画图、度量等操作,培养学生获得数学猜想的经验,激发学生探索知识的兴趣,体验数学活动充满着探索性和创造性.

3.能够运用三角形相似的条件解决简单的问题.

【教学重点】掌握判定方法,会运用判定方法判定两个三角形相似.

【教学难点】(1)三角形相似的条件归纳、证明;

(2)会准确的运用两个三角形相似的条件来判定三角形是否相似.

【教学过程】

课堂引入

1.提出问题:由三角形全等的SAS判定

( http: / / www.21cnjy.com )方法,我们也会想如果一个三角形的两条边与另一个三角形的两条边对应成比例,那么能否判定这两个三角形相似呢?

2.教材P91做一做

让学生画图,自主展开探究活动.

【归纳】

三角形相似的判定方法2

两边成比例且夹角相等的两个三角形相似.

例题讲解

例1(教材P91例2)

解:略

例2

(补充)已知:如图,在四边形ABCD中,∠B=∠ACD,AB=6,BC=4,AC=5,CD=,求AD的长.

分析:由已知一对对应角相等及四条边长,猜想应用“两组对应边的比相等且它们的夹角相等”来证明.计算得出,结合∠B=∠ACD,证明△ABC∽△DCA,再利用相似三角形的定义得出关于AD的比例式,从而求出AD的长.

课堂练习

1.教材P92

随堂练习

2.如果在△ABC中∠B=30°,

( http: / / www.21cnjy.com )AB=5㎝,AC=4㎝,在△A’B’C’中,∠B’=30°A’B’=10㎝,A’C’=8㎝,这两个三角形一定相似吗?试着画一画、看一看。

课后练习

1.教材P93

习题4.6

2.如图,AB AC=AD AE,且∠1=∠2,求证:△ABC∽△AED.

※3.已知:如图,P为△ABC中线AD上的一点,且BD2=PD AD,

求证:△ADC∽△CDP.

【教学反思】

第四章

图形的相似

4.4

探索三角形相似的条件(三)

【教学目标】

1.初步掌握“三边成比例的两个三角形相似”的判定方法.

2.经历两个三角形相似的探索过程

( http: / / www.21cnjy.com ),体验用类比、实验操作、分析归纳得出数学结论的过程;通过画图、度量等操作,培养学生获得数学猜想的经验,激发学生探索知识的兴趣,体验数学活动充满着探索性和创造性.

3.能够运用三角形相似的条件解决简单的问题.

【教学重点】掌握判定方法3,会运判定方法3判定两个三角形相似.

【教学难点】(1)三角形相似的条件归纳、证明;

(2)会准确的运用两个三角形相似的条件来判定三角形是否相似.

难点的突破方法

讲判定方法3时,要扣住“对应”二字,一般最短边与最短边,最长边与最长边是对应边.

【教学过程】

一、课堂引入

1.提出问题:由三角形全等的SSS判定

( http: / / www.21cnjy.com )方法,我们会想如果一个三角形的三条边与另一个三角形的三条边对应成比例,那么能否判定这两个三角形相似呢?

2.教材P93做一做

带领学生画图探究。

【归纳】

三角形相似的判定方法3

如果两个三角形的三组对应边的比相等,

那么这两个三角形相似.

3.(1)提出问题:怎样证明这个命题是正确的呢?

(2)教师带领学生探求证明方法.

4.用上面同样的方法进一步探究三角形相似的条件:

(1)提出问题:由三角形全等的SA

( http: / / www.21cnjy.com )S判定方法,我们也会想如果一个三角形的两条边与另一个三角形的两条边对应成比例,那么能否判定这两个三角形相似呢?

(2)让学生画图,自主展开探究活动.

(3)【归纳】

三角形相似的判定方法2

三边成比例的两个三角形相似.

二、例题讲解

例1(教材P94例3)

解:略

三、课堂练习

1.教材P94随堂练习

2如图,△ABC中,点D、E、F分别是AB、BC、CA的中点,求证:△ABC∽△DEF.

四、课后练习

教材P95

习题4.7

【教学反思】

第四章

图形的相似

4.4

探索三角形相似的条件(四)

【教学目标】

知识技能目标:

(1)掌握黄金分割的定义及黄金分割点的作法;

(2)会进行黄金分割的有关计算。

过程方法目标:经历黄金分割的引入及黄金分割点作法的探究过程,掌握数形结合法在数学解题中的运用。

情感态度目标:在现实情境中体会黄金分割的文化价值,培养同学们主动参与、积极思考、合作交流的学习品质。增强学生的实践意识和自信心

。

本课内容及重点、难点分析:

【教学重点】黄金分割的定义,做一条线段黄金分割点的方法;

【教学难点】探究线段黄金分割点的作法。

【教学过程】

一、创设问题情境,引出基本概念

问题引入:(出示图片)

根据两个生活中的现象,主持人应站在舞台的C点位置才会有较好的音响效果、千金钩应钩在二胡琴弦的C点位置会有较好的音质产生。这两个生活中的例子反映了一个共同的特点,在线段AB上,存在着一个特定的点,当这个点在某个特定的位置上时,生活中可以出现一些较好的现象。那么这个点到底在线段的什么位置呢?

二、剖析概念,揭示本质内含

黄金分割的定义:(出示图片)

在线段AB上,点C把线段AB分成两条线段AC和BC,如果

,那么称线段AB被点C黄金分割(golden

section),点C叫做线段AB的黄金分割点,AC与AB的比叫做黄金比.其中

做一做

1.如果点C是线段AB的黄金分割点,AC>BC,AB=100cm,则BC=_______cm.

2.如图,点B在线段AC上(AB>BC)

若AB=2,BC=a-1,则当a为何值时,点B是线段AC的黄金分割点?

三、探究作图

(师)既然黄金分割的实用价值这么大,我们就必须把它学好,还要用好,下面我们来学习如何找一条线段的黄金分割点.

如何作一条线段的黄金分割点.

(出示图片)

如上图,已知线段AB,按照如下方法作图:

(1)经过点B作BD⊥AB,使BD=AB.

(2)连接AD,在DA上截取DE=DB.

(3)在AB上截取AC=AE.则点C为线段AB的黄金分割点.

若点C为线段AB的黄金分割点,则点C分线段AB所成的线AC、BC间须满足.

根据作图回答下列问题

(1)如果设AB=2,那么BD,AD

,AC

,BC

分别等于多少?

(2)点C是线段AB的黄金分割点吗?

(3)讨论:一条线段有几个黄金分割点?

四、应用拓展

请学生寻找生活中与黄金分割有关的现象

五、课时小结

(1)内容上:

1.黄金分割、黄金分割点及黄金比的定义。

2.如何找一条线段的黄金分割点.

3.能根据定义判断某一点是否为一条线段的黄金分割点.

(2)方法上:数学活动应按感知——猜想——验证——应用展开。

六、课后作业

习题4.8

课后讨论:

如果

那么点C是线段AB的黄金分割点吗?

【教学反思】

第四章

图形的相似

4.5

相似三角形判定定理的证明

【教学目标】

知识与技能:正确理解并掌握相似三角形的判定定理的证明方法

过程与态度:

让学生经历从实验探究到归纳证明的过程,发展学生的合情推理能力。

情感态度与价值观:让学生在演绎推理的过程中体验成功的快乐

【教学重点】相似三角形的判定定理的证明过程

【教学难点】相似三角形的判定定理的运用

【教学过程】

(一)提出问题,导入新课

在上节课中,我们通过类比两个三角形全等的条件,寻找并探究判定两个三角形相似的条件,我们得出的结论是怎样的?您能证明它们一定成立吗?

目的:通过学生回顾复习已得结论入手,激发学生学习兴趣。

(二)合作探究,学习新知:

命题1、两角分别相等的两个三角形相似。如何对文字命题进行证明?与同伴进行交流.

目的:通过学生回顾证明文字命题的步骤入手,引导学生进行画图,写出已知,求证。

第一步:引导学生根据文字命题画图,

( http: / / www.21cnjy.com )

第二步:根据图形和文字命题写出已知,求证。

已知:如图,在△ABC和△A’B’C’中,∠A=∠A’,∠B=∠B’。

求证:

△ABC∽△A’B’C’。

第三步:写出证明过程。(分析现在能说

( http: / / www.21cnjy.com )明两个三角形相似的方法只有相似三角形的定义,我们可以利用这一线索进行探索,已知两角对应相等,根据三角形内角和定理可以推出第三个角也相等,从而可得三角对应相等,下一步,我们只要再证明三边对应成比例即可。根据平行线分线段成比例的推论,我们可以在△ABC内部或外部构造平行线,从而构造出与△A’B’C’全等的三角形。)

证明:在△ABC的边AB(或延长线)上

( http: / / www.21cnjy.com )截取AD=A’B’,过点D作BC的平行线,交AC于点E,则∠ADE=∠B,∠AED=∠C,

(平行于三角形一边的直线与其他两边相交,截得的对应线段成比例)。

过点D作AC的平行线,交BC于点F,则

(平行于三角形一边的直线与其他两边相交,截

得的对应线段成比例)。

∴____________

∵DE∥BC,DF∥AC

∴四边形DFCE是平行四边形。

∴DE=CF

∴____________

∴____________

而∠ADE=∠B,

∠DAE=∠BAC,

∠AED=∠C,

∴____________

∵∠A=∠A’,

∠ADE=∠B’,

AD=A’B’,

∴△____≌△____

∴△ABC∽△A’B’C’.

通过证明,我们可以得到命

( http: / / www.21cnjy.com )题1是一个真命题,从而得出相似三角形判定定理1:两角分别相等的两个三角形相似。现在,我们已经有两种判定三角形相似的方法。

下面我们可以类比前面的证明方法,来继续证明命题2:两边成比例且夹角相等的两个三角形相似。能自己试试吗?

鼓励学生积极思考,模仿前面的证明过程进行证明。可让学生板书过程,或老师在学生中寻找资源,通过投影修正过程中存在的问题。

通过证明,学生可以得到相似三角形判定定理2:两边成比例且夹角相等的两个三角形相似。

下面让每个学生独立完成三边成比例的两个三角形相似的证明。从而得到相似三角形判定定理:三边成比例的两个三角形相似。

(三)运用知识解决问题

例1

已知:如图是一束光线射入室

( http: / / www.21cnjy.com )内的平面图,上檐边缘射入的光线照在距窗户2.5m处,已知窗户AB高为2m,B点距地面高为1.2m,求下檐光线的落地点N与窗户的距离NC.

例2

如图,等腰直角三角形ABC中,顶点为C,∠MCN=45°,试说明△BCM∽△ANC.

(四)学习小结:

通过本节课的学习,你学会了哪些知识和方法?哪里还有困惑?

(五)布置作业:

【教学反思】

第四章

图形的相似

4.6

利用相似三角形测高

【教学目标】

1、知识与技能:使学生掌握和综合运用三角形相似的判定条件和性质.

2、过程与方法:通过测量旗杆的高度,使学生运用所学知识解决问题,以课后分组合作活动的方法进行实践以及进行全班交流,进一步积累数学活动经验.

3、情感与态度:通过问题

( http: / / www.21cnjy.com )情境的设置,培养学生积极的进取精神,增强学生数学学习的自信心.实现学生之间的交流合作,体现数学知识解决实际问题的价值.

【教学重点】综合运用相似三角形判定、性质解决实际问题

【教学难点】解决学生在操作过程中如何与课本中有关知识相联系.

【教学过程】

第一环节

自学互助

活动内容:学生课前预习、教师课堂引导、学生课上讨论,归纳总结出测量一些不能直接测量的物体的高度的方法:

1.利用阳光下的影子来测量旗杆的高度,如图1:

图1

图2

操作方法:一名学生在直立于旗杆影子的顶端处测出该同学的影长和此时旗杆的影长.

∵太阳的光线是平行的,∴AE∥CB,∴∠AEB=∠CBD,

∵人与旗杆是垂直于地面的,∴∠ABE=∠CDB,∴△ABE∽△CBD

∴

即CD=

因此,只要测量出人的影长BE,旗杆的影长DB,再知道人的身高AB,就可以求出旗杆CD的高度了.

2.利用标杆测量旗杆的高度

操作方法:选一名学生为观测者,在他

( http: / / www.21cnjy.com )和旗杆之间的地面上直立一根高度已知的标杆,观测者前后调整自己的位置,使旗杆顶部、标杆顶部与眼睛恰好在同一直线上时,分别测出他的脚与旗杆底部,以及标杆底部的距离即可求出旗杆的高度.

如图,过点A作AN⊥DC于N,交EF于M.

点拨:∵人、标杆和旗杆都垂直于地面,∴∠ABF=∠EFD

=∠CDH=90°

∴人、标杆和旗杆是互相平行的.

∵EF∥CN,∴∠1=∠2,∵∠3=∠3,△AME∽△ANC,

∴

∵人与标杆的距离、人与旗杆的距离,标杆与人的身高的差EM都已测量出,

∴能求出CN,∵∠ABF=∠CDF=∠AND=90°,∴四边形ABND为矩形.

∴DN=AB,∴能求出旗杆CD的长度.

3.利用镜子的反射

操作方法:选一名学生作为观测者.

( http: / / www.21cnjy.com )在他与旗杆之间的地面上平放一面镜子,固定镜子的位置,观测者看着镜子来回调整自己的位置,使自己能够通过镜子看到旗杆项端.测出此时他的脚与镜子的距离、旗杆底部与镜子的距离就能求出旗杆的高度.

点拨:入射角=反射角

∵入射角=反射角

∴∠AEB=∠CED

∵人、旗杆都垂直于地面

∴∠B=∠D=90°∴

因此,测量出人与镜子的距离BE,旗杆与镜子的距离DE,再知道人的身高AB,就可以求出旗杆CD的高度.

第二环节

展示点拔

活动内容:将全班学生分成五人小组,选出组长,分头进行户外自行寻找测量对象进行实际测量,被测物不一定是旗杆,也可以选择楼房、树等进行测量.

第三环节

巩固提高

活动内容:

通过以下问题的解决,充分发挥学生的聪明才智.

[想一想]同学们经历了上述三种方法,你还能想出哪些测量旗杆高度的方法?你认为最优化的方法是哪种?

第四环节

课堂小结

1、本节课你学到了哪些知识?

2、在运用科学知识进行实践过程中,你是否想到最优的方法?

3、在与同伴合作交流中,你对自己的表现满意吗?

第五环节

布置作业,反思提炼

【教学反思】

第四章

图形的相似

4.7

相似三角形的性质(一)

【教学目标】

1、运用类比的思想方法,通过实践探索得出相似三角形,对应线段(高、中线、角平分线)的比等于相似比;

2、会运用相似三角形对应高的比与相似比的性质解决有关问题;

3、经历“操作—观察—探索—说理”的数学活动过程,发展合情推理和有条理的表达能力.

【教学重点】探索得出相似三角形对应线段的比等于相似比;

【教学难点】利用相似三角形对应高的比与相似比的性质解决问题.

【教学过程】

一、情境创设:

全等三角形的对应边上的高相等。相似三角形的对应边上的高又有怎样的关系呢?

二、探索活动:

1、如图,△ABC∽△A′B′C′,相比为k,AD与A′D′分别是△ABC和△A′B′C′的高,说明:AD/A′D′=k

由此引出:相似三角形对应高的比等于相似比

2、全等三角形的对应线段(中线、角平分线)有何关系?那么相似三角形的对应线段(中线、角平分线)又有怎样的关系呢?

3、小结相似三角形对应线段的关系。

三、例题教学

例1.

课本P107例1

例2.

如图△ABC是一块锐角三角

( http: / / www.21cnjy.com )形余料,边BC=120mm,高AD=80mm,要把它加工成正方形零件,使正方形的一边在BC上,其余两个顶点分别在AB、AC上,这个正方形零件的边长是什么?

四、课堂练习:

1.课本P107随堂练习第1题和第2题.

2.如图:已知梯形两条边的长分别为36和60,高为32,这个梯形两腰的延长线的交点到两底的距离分别是多少?

五、小结与思考:

(一)小结

本节课你有什么收获?

(二)有一块三角形铁片AB

( h

姓名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

期中

期末

________班学生成绩记录表

姓名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

期中

期末

________班学生成绩记录表

姓名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

期中

期末

________班学生成绩记录表

姓名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

期中

期末

________班学生成绩记录表

姓名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

期中

期末

________班学生成绩记录表

姓名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

期中

期末

教学进度安排

周次

教学内容

计划课时

第1周(8.31~9.4)

开学摸底考试复习第一章

特殊平行四边形

4

第2周(9.7~9.11)

第一章测试与讲评2.1认识一元二次方程2.2用配方法求解一元二次方程

5

第3周(9.14~9.18)

2.3用公式求解一元二次方程2.4用因式分解法求解一元二次方程2.5一元二次方程的根与系数的关系

5

第4周(9.21~9.25)

2.6应用一元二次方程第二章练习课第二章测试与讲评

5

第5周(9.28~10.2)

3.1用树状图或表格求概率3.2用频率估计概率

3

第6周(10.5~10.9)

第三章练习课第三章测试与讲评

2

第7周(10.12~10.16)

4.1成比例线段4.2平行线分线段成比例4.3相似多边形

5

第8周(10.19~10.23)

4.4探索三角形相似的条件

5

第9周(10.26~10.30)

4.5相似三角形判定定理的证明4.6利用相似三角形测高4.7相似三角形的性质

5

第10周(11.2~11.6)

期中复习期中考试

5

第11周(11.9~11.13)

4.8图形的位似第四章练习课第四章测试与讲评

5

第12周(11.16~11.20)

5.1投影5.2视图

5

第13周(11.23~11.27)

第五章练习课第五章测试与讲评6.1反比例函数

5

第14周(11.30~12.4)

6.2反比例函数的图象与性质6.3反比例函数的应用第六章练习课

5

第15周(12.7~12.11)

第六章测试与讲评1.1锐角三解函数1.2

30°45°60°角的三角函数值

5

第16周(12.14~12.18)

1.3三角函数的计算1.4解直角三角形1.5三角函数的应用

5

第17周(12.21~12.25)

1.6利用三角函数测高第一章练习课第一章测试与讲评

5

第18周(12.28~1.1)

2.1二次函数2.2二次函数的图像和性质2.3确定二次函数的表达式

5

第19周(1.4~1.8)

2.4二次函数的应用2.5二次函数与一元二次方程

5

第20周(1.11~1.15)

第二章练习课第二章测试与讲评

5

第21周(1.18~1.22)

期末复习期末考试

5

第一章:特殊平行四边形

1.菱形的性质与判定(一)

【教学目标】

1.掌握菱形概念,知道菱形与平行四边形的关系.

2.理解并掌握菱形的定义及性质1、2;会用这些性质进行有关的论证和计算,会计算菱形的面积.

3.通过运用菱形知识解决具体问题,提高分析能力和观察能力.

4.根据平行四边形与矩形、菱形的从属关系,通过画图向学生渗透集合思想.

【教学重点】菱形的性质1、2.

【教学难点】菱形的性质及菱形知识的综合应用.

【教学过程】

一、课堂引入

1.(复习)什么叫做平行四边形?

2.(引入)我们已经学行四边形请看

( http: / / www.21cnjy.com )演示:(可将事先按如图做成的一组对边可以活动的教具进行演示)如图,改变平行四边形的边,使之一组邻边相等,从而引出菱形概念.

菱形定义:有一组邻边相等的平行四边形叫做菱形.

【强调】 菱形(1)是平行四边形;(2)一组邻边相等.

让学生举一些日常生活中所见到过的菱形的例子.

二、例题分析

例1

(教材P3例1)略

例2 (补充)

已知:如图,四边形ABCD是菱形,F是AB上一点,DF交AC于E.

求证:∠AFD=∠CBE.

证明:∵ 四边形ABCD是菱形,

∴

CB=CD,

CA平分∠BCD.

∴

∠BCE=∠DCE.又

CE=CE,

∴

△BCE≌△COB(SAS).

∴

∠CBE=∠CDE.

∵ 在菱形ABCD中,AB∥CD,

∴∠AFD=∠FDC

∴ ∠AFD=∠CBE.

例3

(教材P8例3)略

三、随堂练习

1.若菱形的边长等于一条对角线的长,则它的一组邻角的度数分别为

.

2.已知菱形的两条对角线分别是6cm和8cm

,求菱形的周长和面积.

3.已知菱形ABCD的周长为20cm,且相邻两内角之比是1∶2,求菱形的对角线的长和面积.

4.已知:如图,菱形ABCD中,E、F分别是CB、CD上的点,且BE=DF.求证:∠AEF=∠AFE.

四、课后练习

1.菱形ABCD中,∠D∶∠A=3∶1,菱形的周长为

8cm,求菱形的高.

2.如图,四边形ABCD是边长为13cm的菱形,其中对角线BD长10cm,求(1)对角线AC的长度;(2)菱形ABCD的面积.

【教学反思】

第一章:特殊平行四边形

1.菱形的性质与判定(二)

【教学目标】

1.理解并掌握菱形的定义及两个判定方法;会用这些判定方法进行有关的论证和计算;

2.在菱形的判定方法的探索与综合应用中,培养学生的观察能力、动手能力及逻辑思维能力.

【教学重点】菱形的两个判定方法.

【教学难点】判定方法的证明方法及运用.

【教学过程】

一、课堂引入

1.复习

(1)菱形的定义:一组邻边相等的平行四边形;

(2)菱形的性质1

菱形的四条边都相等;

性质2

菱形的对角线互相垂直;

(3)运用菱形的定义进行菱形的判定,应具备几个条件?(判定:2个条件)

2.【问题】要判定一个四边形是菱形,除根据定义判定外,还有其它的判定方法吗?

3.【探究】用一长一短两根木条,在它们的中

( http: / / www.21cnjy.com )点处固定一个小钉,做成一个可转动的十字,四周围上一根橡皮筋,做成一个四边形.转动木条,这个四边形什么时候变成菱形?

通过演示,容易得到:

菱形判定方法1

对角线互相垂直的平行四边形是菱形.

注意此方法包括两个条件:(1)是一个平行四边形;(2)两条对角线互相垂直.

通过教材P5

下面菱形的作图,可以得到从一般四边形直接判定菱形的方法:

菱形判定方法2

四边都相等的四边形是菱形.

二、例题分析

例1

(教材P109的例3)略

例2(补充)已知:如图ABCD的对角线AC的垂直平分线与边AD、BC分别交于E、F.

求证:四边形AFCE是菱形.

证明:∵

四边形ABCD是平行四边形,

∴

AE∥FC.

∴

∠1=∠2.

又

∠AOE=∠COF,AO=CO,

∴

△AOE≌△COF.

∴

EO=FO.

∴

四边形AFCE是平行四边形.

又

EF⊥AC,

∴

AFCE是菱形(对角线互相垂直的平行四边形是菱形).

※例3(选讲)

已知:如图,△ABC中,

∠ACB=90°,BE平分∠ABC,CD⊥AB与D,EH⊥AB于H,CD交BE于F.

求证:四边形CEHF为菱形.

略证:易证CF∥EH,CE=EH,

( http: / / www.21cnjy.com )在Rt△BCE中,∠CBE+∠CEB=90°,在Rt△BDF中,∠DBF+∠DFB=90°,因为∠CBE=∠DBF,∠CFE=∠DFB,所以∠CEB=∠CFE,所以CE=CF.

所以,CF=CE=EH,CF∥EH,所以四边形CEHF为菱形.

三、随堂练习

1.填空:

(1)对角线互相平分的四边形是

;

(2)对角线互相垂直平分的四边形是________;

(3)对角线相等且互相平分的四边形是________;

(4)两组对边分别平行,且对角线

的四边形是菱形.

2.画一个菱形,使它的两条对角线长分别为6cm、8cm.

3.如图,O是矩形ABCD的对角线的交点,DE∥AC,CE∥BD,DE和CE相交于E,求证:四边形OCED是菱形。

四、课后练习

1.下列条件中,能判定四边形是菱形的是

(

).

(A)两条对角线相等

(B)两条对角线互相垂直

(C)两条对角线相等且互相垂直

(D)两条对角线互相垂直平分

2.已知:如图,M是等腰三角形ABC底边BC上的中点,DM⊥AB,EF⊥AB,ME⊥AC,DG⊥AC.求证:四边形MEND是菱形.

3.做一做:

设计一个由菱形组成的花边图

( http: / / www.21cnjy.com )案.花边的长为15

cm,宽为4

cm,由有一条对角线在同一条直线上的四个菱形组成,前一个菱形对角线的交点,是后一个菱形的一个顶点.画出花边图形.

【教学反思】

第一章:特殊平行四边形

2.矩形的性质与判定(一)

【教学目标】

1.掌握矩形的概念和性质,理解矩形与平行四边形的区别与联系.

2.会初步运用矩形的概念和性质来解决有关问题.

3.渗透运动联系、从量变到质变的观点.

【教学重点】矩形的性质.

【教学难点】矩形的性质的灵活应用.

【教学过程】

一、课堂引入

1.展示生活中一些平行四边形的实际应用图片(推拉门,活动衣架,篱笆、井架等),想一想:这里面应用了平行四边形的什么性质?

2.思考:拿一个活动的平行四边形教具,轻轻拉动一个点,观察不管怎么拉,它还是一个平行四边形吗?为什么?(动画演示拉动过程如图)

3.再次演示平行四边形的移动过程,当移动到一个角是直角时停止,让学生观察这是什么图形?(小学学过的长方形)引出本课题及矩形定义.

矩形定义:有一个角是直角的平行四边形叫做矩形(通常也叫长方形).

矩形是我们最常见的图形之一,例如书桌面、教科书的封面等都有矩形形象.

【探究】在一个平行四边形活动框架上,用两根橡皮筋分别套在相对的两个顶点上(作出对角线),拉动一对不相邻的顶点,改变平行四边形的形状.

①

随着∠α的变化,两条对角线的长度分别是怎样变化的?

②

当∠α是直角时,平行四边形变成矩形,此时它的其他内角是什么样的角?它的两条对角线的长度有什么关系?

( http: / / www.21cnjy.com )

操作,思考、交流、归纳后得到矩形的性质.

矩形性质1

矩形的四个角都是直角.

矩形性质2

矩形的对角线相等.

如图,在矩形ABCD中,AC、BD相交于点O,由性质2有AO=BO=CO=DO=AC=BD.因此可以得到直角三角形的一个性质:直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半.

二、例习题分析

例1

已知:如图,矩形ABCD的两条对角线相交于点O,∠AOB=60°,AB=4cm,求矩形对角线的长.

分析:因为矩形是特殊的平行四边形,所以

( http: / / www.21cnjy.com )它具有对角线相等且互相平分的特殊性质,根据矩形的这个特性和已知,可得△OAB是等边三角形,因此对角线的长度可求.

例2(补充)已知:如图

,矩形

ABCD,AB长8

cm

,对角线比AD边长4

cm.求AD的长及点A到BD的距离AE的长.

例3(补充)

已知:如图,矩形ABCD中,E是BC上一点,DF⊥AE于F,若AE=BC.

求证:CE=EF.

分析:CE、EF分别是BC,AE等

( http: / / www.21cnjy.com )线段上的一部分,若AF=BE,则问题解决,而证明AF=BE,只要证明△ABE≌△DFA即可,在矩形中容易构造全等的直角三角形.

三、随堂练习

(选择)

(1)下列说法错误的是(

).

(A)矩形的对角线互相平分

(B)矩形的对角线相等

(C)有一个角是直角的四边形是矩形

(D)有一个角是直角的平行四边形叫做矩形

(2)矩形的对角线把矩形分成的三角形中全等三角形一共有(

).

(A)2对

(B)4对

(C)6对

(D)8对

四、课后练习

1.(选择)矩形的两条对角线的夹角为60°,对角线长为15cm,较短边的长为(

).

(A)12cm

(B)10cm

(C)7.5cm

(D)5cm

2.在直角三角形ABC中,∠C=90°,AB=2AC,求∠A、∠B的度数.

3.已知:矩形ABCD中,BC=2AB,E是BC的中点,求证:EA⊥ED.

【教学反思】

第一章:特殊平行四边形

2.矩形的性质与判定(二)

【教学目标】

1.理解并掌握矩形的判定方法.

2.使学生能应用矩形定义、判定等知识,解决简单的证明题和计算题,进一步培养学生的分析能力。

【教学重点】矩形的判定.

【教学难点】矩形的判定及性质的综合应用.

【教学过程】

一、课堂引入

1.什么叫做平行四边形?什么叫做矩形?

2.矩形有哪些性质?

3.矩形与平行四边形有什么共同之处?有什么不同之处?

4.事例引入:小华想要做一个矩形相

( http: / / www.21cnjy.com )框送给妈妈做生日礼物,于是找来两根长度相等的短木条和两根长度相等的长木条制作,你有什么办法可以检测他做的是矩形相框吗?看看谁的方法可行?

通过讨论得到矩形的判定方法.

矩形判定方法1:对角钱相等的平行四边形是矩形.

矩形判定方法2:有三个角是直角的四边形是矩形.

(指出:判定一个四边形是矩形,知道三个角是直角,条件就够了.因为由四边形内角和可知,这时第四个角一定是直角.)

二、例习题分析

例1(补充)下列各句判定矩形的说法是否正确?为什么?

(1)有一个角是直角的四边形是矩形;

(×)

(2)有四个角是直角的四边形是矩形;

(√)

(3)四个角都相等的四边形是矩形;

(√)

(4)对角线相等的四边形是矩形;

(×)

(5)对角线相等且互相垂直的四边形是矩形;

(×)

(6)对角线互相平分且相等的四边形是矩形;

(√)

(7)对角线相等,且有一个角是直角的四边形是矩形;

(×)

(8)一组邻边垂直,一组对边平行且相等的四边形是矩形;(√)

(9)两组对边分别平行,且对角线相等的四边形是矩形.

(√)

指出:(l)所给四边形添加的条件不满足三个的肯定不是矩形;

(2)所给四边形添加的条件是三个独立条件,但若与判定方法不同,则需要利用定义和判定方法证明或举反例,才能下结论.

例2(补充)已知平行四边形ABCD的对角线AC、BD相交于点O,△AOB是等边三角形,AB=4

cm,求这个平行四边形的面积.

分析:首先根据△AOB是等边三角形及平行四边形对角线互相平分的性质判定出ABCD是矩形,再利用勾股定理计算边长,从而得到面积值.

例3(补充)已知:如图(1),ABCD的四个内角的平分线分别相交于点E,F,G,H.求证:四边形EFGH是矩形.

分析:要证四边形EFGH是矩形,由于此题

( http: / / www.21cnjy.com"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )目可分解出基本图形,如图(2),因此,可选用“三个角是直角的四边形是矩形”来证明.

三、随堂练习

1.(选择)下列说法正确的是(

).

(A)有一组对角是直角的四边形一定是矩形(B)有一组邻角是直角的四边形一定是矩形

(C)对角线互相平分的四边形是矩形

(D)对角互补的平行四边形是矩形

2.已知:如图 ,在△ABC中,∠C=90°, CD为中线,延长CD到点E,使得

DE=CD.连结AE,BE,则四边形ACBE为矩形.

四、课后练习

1.工人师傅做铝合金窗框分下面三个步骤进行:

⑴

先截出两对符合规格的铝合金窗料(如图①),使AB=CD,EF=GH;

⑵

摆放成如图②的四边形,则这时窗框的形状是

形,根据的数学道理是:

;

⑶

将直角尺靠紧窗框的一个角(如图③),调整窗框的边框,当直角尺的两条直角边与窗框无缝隙时(如图④),说明窗框合格,这时窗框是

形,根据的数学道理是:

;

( http: / / www.21cnjy.com )

2.在Rt△ABC中,∠C=90°,AB=2AC,求∠A、∠B的度数.

【教学反思】

第一章:特殊平行四边形

3.正方形的性质与判定(一)

【教学目标】

知识与技能:了解正方形的有关概念,理解并掌握正方形的性质定理.

过程与方法:经历探索正方形有关性质的过程,在观察中寻求新知,在探究中发展推理能力,逐步掌握说理的基本方法.

情感态度与价值观:培养合情推理能力和探究习惯,体会平面几何的内在价值.

【教学重点】探索正方形的性质定理.

【教学难点】掌握正方形的性质的应用方法.

【教学过程】

一、合作探究,导入新课

【显示投影片】

显示内容:展示生活中有关正方形的图片,幻灯片(多幅).

教师活动:操作投影仪,边展示图片,边提出下面的问题:

1.同学们观察显示的图片后,有什么联想?正方形四条边有什么关系?四个角呢?

2.正方形是矩形吗?是菱形吗?为什么?

3.正方形具有哪些性质呢?

实验活动:教师拿出矩形按左图折叠.然后展开,让学生发现:只要矩形一组邻边相等,这样的矩形就是正方形;同样,教师拿出活动菱形框架,运动中让学生发现:只要菱形有一个内角为90°,这样的特殊菱形也是正方形.

( http: / / www.21cnjy.com )

正方形定义:有一组邻边相等,并且有一个角是直角的平行四边形叫做正方形.

正方形性质:(1)边的性质:对边平行,四条边都相等.

(2)角的性质:四个角都是直角.

(3)对角线的性质:两条对角线互相垂直平分且相等,每条对角线平分一组对角.

(4)对称性:是轴对称图形,有四条对称轴.

二、实践应用,探究新知

【课堂演练】(投影显示)

演练题1:如图,已知四边形ABCD是正方形,

( http: / / www.21cnjy.com )对角线AC与BD相交于O,MN∥AB,且分别与OA、OB相交于M、N.求证:(1)BM=CN;(2)BM⊥CN.

思路点拨:本题

( http: / / www.21cnjy.com"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )是证明BM=CN,根据正方形性质,可以证明BM、CN所在△BOM与△CON是

否全等.(2)在(1)的基础上完成,欲证BM⊥CN.只需证∠5+∠CMG=90°就可以了.

演练题2:已知:如图,正方形ABCD中,点E在AD边上,且AE=AD,F为AB的中点,求证:△CEF是直角三角形.

思路点拨:本题

( http: / / www.21cnjy.com"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )要证∠EFC=90°,从已知条件分析可以得到只要利用勾股逆定理,就可以解决问题.这里应用到正方形性质.

三、课堂总结,发展潜能

【问题提出】

正方形、菱形、矩形、平行四边形四者之间有什么关系?与同学们讨论、交流,并用列表和框图表示出来.

1.平行四边形、矩形、菱形、正方形的性质(投影显示)

边

角

对角线

平行四边形

矩形

菱形

正方形

2.平行四边形、矩形、菱形、正方形的判定

平行四边形

矩形

菱形

正方形

四、布置作业

教材P22

习题1.7

1、2、3

【教学反思】

第一章:特殊平行四边形

3.正方形的性质与判定(二)

【教学目标】

知道正方形的判定方法,会运用平行四边形、矩形、菱形、正方形的判定条件进行有关的论证和计算.

经历探究正方形判定条件的过程,发展学生初步的综合推理能力,主动探究的学习习惯,逐步掌握说理的基本方法.

理解特殊的平行四边形之间的内在联系,培养学生辩证看问题的观点.

【教学重点】掌握正方形的判定条件.

【教学难点】合理恰当地利用特殊平行四边形的判定进行有关的论证和计算.

【教学过程】一、创设问题

( http: / / www.21cnjy.com"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )情景,引入新课

我们学行四边形、矩形、菱形、正方形,那么思考一下,它们之间有怎样的包含关系?请填入下图中.

通过填写让学生形象地看到正方形是特殊的矩形,也是特殊的菱形,还是特殊的平行四边形;而正方形、矩形、菱形都是平行四边形;矩形、菱形都是特殊的平行四边形.

1、怎样判断一个四边形是矩形?

2、怎样判断一个四边形是菱形?

3、怎样判断一个四边形是平行四边形?

4、怎样判断一个平行四边形是矩形、菱形?

议一议:你有什么方法判定一个四边形是正方形?

二、讲授新课

1.探索正方形的判定条件:

学生活动:四人一组进行讨论研究,老师巡回其间,进行引导、质疑、解惑,通过分析与讨论,师生共同总结出判定一个四边形是正方形的基本方法.

(1)直接用正方形的定义判

( http: / / www.21cnjy.com )定,即先判定一个四边形是平行四边形,若这个平行四边形有一个角是直角,并且有一组邻边相等,那么就可以判定这个平行四边形是正方形;

(2)先判定一个四边形是矩形,再判定这个矩形是菱形,那么这个四边形是正方形;

(3)先判定四边形是菱形,再判定这个菱形是矩形,那么这个四边形是正方形.

2.正方形判定条件的应用

【例1】判断下列命题是真命题

( http: / / www.21cnjy.com"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )还是假命题?并说明理由.

四条边相等且四个角也相等的四边形是正方形;

四个角相等且对角线互相垂直的四边形是正方形;

对角线互相垂直平分的四边形是正方形;

对角线互相垂直且相等的四边形是正方形;

对角线互相垂直平分且相等的四边形是正方形.

【补充例题】如下图,E、F分别在正方形ABCD的边BC、CD上,且∠EAF=45°,试说明EF=BE+DF.

师生共析:要证EF=BE

( http: / / www.21cnjy.com )+DF,如果能将DF移到EB延长线或将BE移到FD延长线上,然后就能证明两线段长度相等。此时可依靠全等三角形来解决.

像这种在EB上补上DF或在FD补上BE的方法叫做补短法.

讨论:你能从一张彩色纸中剪出一个正方形吗?说出你的做法.

你怎么检验它是一个正方形呢?小组讨论一下.

三、随堂练习

教材P24

通过练习进一步巩固正方形的判定方法的应用.

四、课时小结

师生共同总结,归纳得出正方形的判定方法,同时展示下图,通过直观感受进一步加深理解正方形判定方法的应用.

五、课后作业

习题1.8的

1-3题.

【教学反思】

第二章

一元二次方程

2.1认识一元二次方程(一)

【教学目标】

了解一元二次方程的概念;一般式ax2+bx+c=0(a≠0)及其派生的概念;应用一元二次方程概念解决一些简单题目.

1.通过设置问题,建立数学模型,模仿一元一次方程概念给一元二次方程下定义.

2.一元二次方程的一般形式及其有关概念.

3.解决一些概念性的题目.

4.通过生活学习数学,并用数学解决生活中的问题来激发学生的学习热情.

【教学重点】一元二次方程的概念及其一般形式和一元二次方程的有关概念并用这些概念解决问题.

【教学难点】通过提出问题,建立一元二次方程的数学模型,再由一元一次方程的概念迁移到一【教学过程】

一、复习引入

学生活动:列方程.

问题(1)《九章算术》“勾股”章有一题:“今有户高多于广六尺八寸,两隅相去适一丈,问户高、广各几何?”

大意是说:已知长方形门的高比宽多6尺8寸,门的对角线长1丈,那么门的高和宽各是多少?

如果假设门的高为x尺,那么,这个门的宽为_______尺,根据题意,得________.

整理、化简,得:__________.

问题(2)如图,如果,那么点C叫做线段AB的黄金分割点.

如果假设AB=1,AC=x,那么BC=________,根据题意,得:________.

整理得:_________.

问题(3)有一面积为54m2的长方形,将它的一边剪短5m,另一边剪短2m,恰好变成一个正方形,那么这个正方形的边长是多少?

如果假设剪后的正方形边长为x,那么原来长方形长是________,宽是_____,根据题意,得:_______.

整理,得:________.

老师点评并分析如何建立一元二次方程的数学模型,并整理.

二、探索新知

学生活动:请口答下面问题.

(1)上面三个方程整理后含有几个未知数?

(2)按照整式中的多项式的规定,它们最高次数是几次?

(3)有等号吗?或与以前多项式一样只有式子?

老师点评:(1)都只含一个未知数x;(2)它们的最高次数都是2次的;(3)都有等号,是方程.

因此,像这样的方程两边都是整式,只含有一个未知数(一元),并且未知数的最高次数是2(二次)的方程,叫做一元二次方程.

一般地,任何一个关于x的一元二次方程,经过整理,都能化成如下形式ax2+bx+c=0(a≠0).这种形式叫做一元二次方程的一般形式.

一个一元二次方程经过整理化成ax2+bx+c=0(a≠0)后,其中ax2是二次项,a是二次项系数;bx是一次项,b是一次项系数;c是常数项.

例1.将方程(8-2x)(5-2x)=18化成一元二次方程的一般形式,并写出其中的二次项系数、一次项系数及常数项.

分析:一元二次方程的一般形式是ax2+

( http: / / www.21cnjy.com )bx+c=0(a≠0).因此,方程(8-2x)(5-2x)=18必须运用整式运算进行整理,包括去括号、移项等.

例2.(学生活动:请二至三位同学上台演

( http: / / www.21cnjy.com )练)

将方程(x+1)2+(x-2)(x+2)=1化成一元二次方程的一般形式,并写出其中的二次项、二次项系数;一次项、一次项系数;常数项.

分析:通过完全平方公式和平方差公式把(x+1)2+(x-2)(x+2)=1化成ax2+bx+c=0(a≠0)的形式.

三、巩固练习

教材随堂练习1、2

四、应用拓展

例3.求证:关于x的方程(m2-8m+17)x2+2mx+1=0,不论m取何值,该方程都是一元二次方程.

分析:要证明不论m取何值,该方程都是一元二次方程,只要证明m2-8m+17≠0即可.

五、归纳小结(学生总结,老师点评)

本节课要掌握:(1)一元二次方程的

( http: / / www.21cnjy.com )概念;(2)一元二次方程的一般形式ax2+bx+c=0(a≠0)和二次项、二次项系数,一次项、一次项系数,常数项的概念及其它们的运用.

六、布置作业

1.教材习题2.1

1、2.

2.选用作业设计.

【教学反思】

第二章

一元二次方程

2.1认识一元二次方程(二)

【教学目标】

1.探索一元二次方程的解或近似解.

2.培养学生的估算意识和能力.

3.

经历方程解的探索过程,增进对方程解的认识,发展估算意识和能力.

【教学重点】探索一元二次方程的解或近似解.

【教学难点】培养学生的估算意识和能力.

【教学过程】

一、创设现实情境,引入新课

前面我们通过实例建立了一元二次方程,并通过观察归纳出一元二次方程的有关概念,大家回忆一下。

二、教室地面的宽x(m)满足方程(8―2x)(5―2x)=18,你能求出x吗?

(1)x可能小于0吗?说说你的理由;x不可能小于0,因为x表示区域的宽度。

(2)x可能大于4吗?可能大于2.5吗?为什么?

(3)完成下表

x

0

0.5

1

1.5

2

2.5

(8-2x)(5-2x)

(4)你知道教室未铺地毯区域的宽x(m)是多少吗?还有其他求解方法吗?与同伴交流。

三、梯子底端滑动的距离x(m)满足方程

(x+6)2+72=102

也就是x2+12x―15=0

(1)小明认为底端也滑动了1m,他的说法正确吗?为什么?

(2)底端滑动的距离可能是2m吗?可能是3m吗?为什么?

(3)你能猜出滑动距离x(m)的大致范围吗?

(4)x的整数部分是几?十分位是几?

注意:(1)估算的精度不适过高。

(2)计算时提倡使用计算器。

四、课堂练习

课本P34随堂练习

五个连续整数,前三个数的平方和等于后两个数的平方和,你能求出这五个整数分别是多少吗

五、课时小结

本节课我们通过解决实际问题,探索了一元二次方程的解或近似解,并了解了近似计算的重要思想——“夹逼”思想.

六、课后作业

(一)课本P35习题2.2

l、2

(二)1.预习内容:P36—P37

板书设计:

【教学反思】

第二章

一元二次方程

2.2

用配方法求解一元二次方程(一)

【教学目标】

1.会用开平方法解形如

(x+m)2=n(n>0)的方程.

2.理解一元二次方程的解法:配方法.

【教学重点】利用配方法解一元二次方程

【教学难点】把一元二次方程通过配方转化为(x十m)=n(n0)的形式.

【教学过程】

一、复习:

1、解下列方程:

(1)x2=5

(2)2x2+3

=5

(3)x2+2x+1=5

(4)(x+6)2+

72

=102

2、什么是完全平方式?

利用公式计算:

(1)(x+6)2=36

(2)(x-)2

=4

注意:它们的常数项等于一次项系数一半的平方。

3、解方程:(梯子滑动问题)

x2+12x-15=0

学生积极思考,认真做题。

这种方法叫直接开平方法:

(x十m)

=n(n0).

二、解:x2十12x一15=0,

1、引入:像上面第(3)题,我们解方程会有困难,是否将方程转化为第(1)题的方程的形式呢?

2、解方程的基本思路(配方法)

如:x2+12x-15=0

转化为

(x+6)2=51

两边开平方,得

x+6=±

∴x1=―6

x2=――6(不合实际)

3、配方:填上适当的数,使下列等式成立:

(1)x2+12x+

=(x+6)2

(2)x2―4x+

=(x―

)2

(3)x2+8x+

=(x+

)2

从上可知:常数项配上一次项系数的一半的平方。

4、讲解例题:

例1:解方程:x2+8x―9=0

分析:先把它变成(x+m)2=n

(n≥0)的形式再用直接开平方法求解。

解:移项,得:x2+8x=9

配方,得:x2+8x+42=9+42

(两边同时加上一次项系数一半的平方)

即:(x+4)2=25

开平方,得:x+4=±5

即:x+4=5

,或x+4=―5

所以:x1=1,x2=―9

5、配方法:通过配成完全平方式的方法得到了一元二次方程的根,这种解一元二次方程的方法称为配方法。

因此,解一元二次方程的基本思路是将方程转化为(x+m)2=n的形式,它的一边是一个完全平方式,另一边是一个常数,当n≥0

时,两边开平方便可求出它的根。

三、课堂练习

课本P37随堂练习

四、课时小结

这节课我们研究了一元二次方程的解法:

(1)直接开平方法.

(2)配方法.

五、课后作业

(一)课本P37习题2.3

(二)1.预习内容P38

【教学反思】

第二章

一元二次方程

2.2

用配方法求解一元二次方程(二)

【教学目标】

1.会用配方法解二次项系数不为1的一元二次方程.

2.了解用配方法解一元二次方程的基本步骤.

【教学重点】用配方法求解一元二次方程.

【教学难点】理解配方法.

【教学过程】

一、复习:

1、什么叫配方法?

2、怎样配方?方程两边同加上一次项系数一半的平方。

3、解方程:

(1)x2+4x+3=0

(2)x2―4x+2=0

二、新授:

1、例题讲析:

例3:解方程:3x2+8x―3=0

分析:将二次项系数化为1后,用配方法解此方程。

解:两边都除以3,得:

x2+x―1=0

移项,得:x2+x

=

1

配方,得:x2+x+()2=

1+()2

(方程两边都加上一次项系数一半的平方)

(x+)2=()2

即:x+=±

所以x1=,x2=―3

2、用配方法解一元二次方程的步骤:

(1)把二次项系数化为1;

(2)移项,方程的一边为二次项和一次项,另一边为常数项。

(3)方程两边同时加上一次项系数一半的平方。

(4)用直接开平方法求出方程的根。

3、做一做:

一小球以15m/s的初速度竖直向上弹出,它在空中的高度h(m)与时间t(s)满足关系:

h=15

t―5t2小球何时能达到10m高?

三、巩固:

练习:P39随堂练习

四、小结:这节课我们利用配方法解决了二次项系数不为1或者一次项系数不为偶数等较复杂的一元二次方程,由此我们归纳出用配方法解一元二次方程的步骤。

(1)化二次项系数为1;

(2)移项;

(3)配方:

(4)求根。

五、作业:

课本P40习题2.

4

1、2

板书设计:

【教学反思】

第二章

一元二次方程

2.3

用公式法求解一元二次方程(一)

【教学目标】

1.一元二次方程的求根公式的推导.

2.会用求根公式解一元二次方程.

【教学重点】一元二次方程的求根公式

【教学难点】求根公式的条件:b-4ac0

【教学过程】

一、复习

1、用配方法解一元二次方程的步骤有哪些?

2、用配方法解方程:x2-7x-18=0

二、新授:

1、推导求根公式:ax2+bx+c=0

(a≠0)

解:方程两边都作以a,得

x2+x+=0

移项,得:

x2+x=-

配方,得:

x2+x+()2=-+()2

即:(x+)2=

∵a≠0,所以4a2>0

当b2-4ac≥0时,得

x+=±

EQ

\R(,)

=±

∴x=

一般地,对于一元二次方程ax2+bx+c=0

(a≠0),

当b2-4ac≥0时,它的根是

x=.

注意:当b2-4ac<0时,一元二次方程无实数根.

2、公式法:

利用求根公式解一元二次方程的方法叫做公式法.

3、例题讲析:

例:解方程:x2―7x―18=0

解:这里a=1,b=―7,c=―18

∵b2-4ac=(―7)2―4×1×(―18)=121>0

∴x=

即:x1=9,

x2

=―2

例:解方程:2x2+7x=4

解:移项,得2x2+7x―4=0

这里,a=1

,

b=7

,

c=―4

∵b2-4ac=72―4×1×(―4)=81>0

∴x==

即:x1=

,

x2=―4

三、巩固练习:

P43随堂练习:1、2

四、小结:

看课本P41~P43,然后小结

这节课我们探讨了一元二次方程的另一种解法――公式法。

(1)求根公式的推导,实际上是“配方”与“开平方”的综合应用.对于a0,知4a>0等条件在推导过程中的应用,也要弄清其中的道理。

(2)应用求根公式解一元二次方程,通常应把方程写成一般形式,并写出a、b、c的数值以及计算b-4ac的值.当熟练掌握求根公式后,可以简化求解过程.

(1)求根公式:x=

(b2-4ac≥0)

(2)利用求根公式解一元二次方程的步骤

五、作业:

P43

习题2.5

1、2

板书设计:

【教学反思】

第二章

一元二次方程

2.3

用公式法求解一元二次方程(二)

【教学目标】

掌握面积法建立一元二次方程的数学模型并运用它解决实际问题.

利用提问的方法复习几种特殊图形的面积公式来引入新课,解决新课中的问题.

【教学重点】根据面积与面积之间的等量关系建立一元二元方程的数学模型并运用它解决实际问题.

【教学难点】根据面积与面积之间的等量关系建立一元二次方程的数学模型.

【教学过程】

一、复习引入(口述)

1.直角三角形的面积公式是什么?一般三角形的面积公式是什么呢?

2.正方形的面积公式是什么呢?长方形的面积公式又是什么?

3.梯形的面积公式是什么?

4.菱形的面积公式是什么?

5.平行四边形的面积公式是什么?

6.圆的面积公式是什么?

二、探索新知

例1.某林场计划修一条长750m,断面为等腰梯形的渠道,断面面积为1.6m2,上口宽比渠深多2m,渠底比渠深多0.4m.

(1)渠道的上口宽与渠底宽各是多少?

(2)如果计划每天挖土48m3,需要多少天才能把这条渠道挖完?

分析:因为渠深最小,为了便于计算,不妨设渠深为xm,则上口宽为x+2,渠底为x+0.4,那么,根据梯形的面积公式便可建模.

学生活动:例2.如图,要设计一本书的封面

( http: / / www.21cnjy.com ),封面长27cm,宽21cm,正中央是一个与整个封面长宽比例相同的矩形,如果要使四周的彩色边衬所占面积是封面面积的四分之一,上、下边衬等宽,左、右边衬等宽,应如何设计四周边衬的宽度(精确到0.1cm)?

老师点评:依据题意知:中央矩形的长宽

( http: / / www.21cnjy.com )之比等于封面的长宽之比=9:7,由此可以判定:上下边衬宽与左右边衬宽之比为9:7,设上、下边衬的宽均为9xcm,则左、右边衬的宽均为7xcm,依题意,得:中央矩形的长为(27-18x)cm,宽为(21-14x)cm.

因为四周的彩色边衬所点面积是封面面积的,则中央矩形的面积是封面面积的.

所以(27-18x)(21-14x)=×27×21

整理,得:16x2-48x+9=0

解方程,得:x=,

x1≈2.8cm,x2≈0.2

所以:9x1=25.2cm(舍去),9x2=1.8cm,7x2=1.4cm

因此,上下边衬的宽均为1.8cm,左、右边衬的宽均为1.4cm.

三、巩固练习

有一张长方形的桌子,长6尺,宽3尺,有

( http: / / www.21cnjy.com )一块台布的面积是桌面面积的2倍,并且铺在桌面上时,各边垂下的长度相同,求台布的长和宽各是多少 (精确到0.1尺)

四、应用拓展

例3.如图(a)、(b)所示,

( http: / / www.21cnjy.com )在△ABC中∠B=90°,AB=6cm,BC=8cm,点P从点A开始沿AB边向点B以1cm/s的速度运动,点Q从点B开始沿BC边向点C以2cm/s的速度运动.

(1)如果P、Q分别从A、B同时出发,经过几秒钟,使S△PBQ=8cm2.

(2)如果P、Q分别从A、B同时出发,并且P到B后又继续在BC边上前进,Q到C后又继续在CA边上前进,经过几秒钟,使△PCQ的面积等于12.6cm2.(友情提示:过点Q作DQ⊥CB,垂足为D,则:)

( http: / / www.21cnjy.com )

( http: / / www.21cnjy.com )

分析:(1)设经过x秒钟,使S△PBQ=8cm2,那么AP=x,PB=6-x,QB=2x,由面积公式便可得到一元二次方程的数学模型.

(2)设经过y秒钟,这里的y>6使△P

( http: / / www.21cnjy.com )CQ的面积等于12.6cm2.因为AB=6,BC=8,由勾股定理得:AC=10,又由于PA=y,CP=(14-y),CQ=(2y-8),又由友情提示,便可得到DQ,那么根据三角形的面积公式即可建模.

五、归纳小结

本节课应掌握:

利用已学的特殊图形的面积公式建立一元二次方程的数学模型并运用它解决实际问题.

六、布置作业

1.教材P44

习题2.6

2.选用作业设计:

【教学反思】

第二章

一元二次方程

2.4

用因式分解法求解一元二次方程

【教学目标】

1.能根据具体一元二次方程的特征,灵活选择方程的解法。体会解决问题方法的多样性。

2.会用因式分解法解某些简单的数字系数的一元二次方程。

【教学重点】掌握用因式分解法解一元二次方程。

【教学难点】灵活运用因式分解法解一元二次方程。

【教学过程】

一、回顾交流

[课堂小测]

用两种不同的方法解下列一元二次方程。

1.

5x-2x-1=0

2.

10(x+1)

-25(x+1)+10=0

观察比较:一个数的平方与这个数的3倍有可能相等吗?如果相等,这个数是几?你是怎样求出来的?

分析小颖、小明、小亮的解法:

注:课本中,小颖、小明、小亮的解法由学生在探讨中比较,对照。

小颖:用公式法解正确;

小明:两边约去x,是非同解变形,结果丢掉一根,错误。

小亮:利用“如果ab=0,那么a=0或b=0”来求解,正确。

分解因式法:

利用分解因式来解一元二次方程的方法叫分解因式法。

二、范例学习

例:解下列方程。

1.

5x2=4x

2.

x(x-2)=x-2

解:(1)原方程可变形为:

5x2-4x=0

x(5x-4)=0

x=0或5x=4=0

∴x1=0或x2=

(2)原方程可变形为

x-2-x(x-2)=0

(x-2)(1-x)=0

x-2=0或1-x=0

∴x1=2,x2=1

想一想

你能用因式分解法解方程x2-4=0,(x+1)2

-25=0吗?

三、随堂练习

随堂练习

1、2

四、课堂总结

(1)在一元二次方程的一边为0,而另一边易于分解成两个一次因式时,就可用分解因式法来解。

(2)分解因式时,用公式法提公式因式法。

利用因式分解法解一元二次方程,能否分解是关

( http: / / www.21cnjy.com )键,因此,要熟练掌握因式分解的知识,通过提高因式分解的能力,来提高用分解因式法解方程的能力,在使用因式分解法时,先考虑有无公因式,如果没有再考虑公式法。

五、布置作业

P47

习题2.7

1、2、3

板书设计:

【教学反思】

第二章

一元二次方程

2.5

一元二次方程的根与系数的关系

【教学目标】

知识技能:1.能说出根与系数的关系;2.会利用根与系数的关系解有关的问题.

过程性目标:在经历观察、归纳、猜想、验证的这个探索发现过程中,通过尝试与交流,开拓思路,体会应用自己探索成果的喜悦.

情感态度:

1.通过观察、实践、讨论等活动,经历发现问题

( http: / / zk. / "

\o

"欢迎登陆全品中考网 ),发现关系的过程,养成独立思考的习惯;

2.通过交流互动,逐步养成合作的意识及严谨的治学精神.

【教学重点】一元二次方程两根之和,及两根之积与原方程系数之间的关系;

【教学难点】对根与系数这一性质进行应用.

【教学过程】

一、创设情境

1.请说出解一元二次方程的四种解法.

2.解下列方程,将得到的解填入下面的表格中,你发现表格中两个解的和与积和原来的方程有什么联系?

(1)x2-2x=0;

(2)x2+3x-4=0;

(3)x2-5x+6=0.

方程

让学生先解出方程的正确答案,再观察两解的和、积与原方程中的系数的关系,并加以证明.

二、探究归纳

可以得到;两个解的和等于一次项系数的相反数,两个解的积等于常数项.

一般地,对于关于x的方程x2+px+q=0(p,q为已知常数,p2-4q一般地,对于关于x的方程x2+px+q=0(p,q为已知常数,p2-4q≥0),试用求根公式求出它的两个解x1、x2,算一算x1+x2、x1 x2的值,你能得出什么结果?与上面发现的现象是否一致.

(此探索过程让学生分组进行交流、协作完成)

结论:两根之和等于一次项系数的相反数,两根之积等于常数项.

三、实践应用

例

1

已知关于x的方程x2-px+q=0的两个根是0和-3,求p和q的值.

例2

写出下列方程的两根和与两根积:

课堂练习

1.写出下列方程的两根和与两根积:

2.已知关于x的方程x2-6x+p2-2p+5=0的一个根是2,求方程的另一个根和p的值.

四、交流反思

1.通过这节课的学习,掌握探索的步骤:观察——归纳——猜想——证明;

2.通过本节课探索出一元二次方程的根与系数的关系.

五、检测反馈

1.已知关于x的方程x2-2x+m2+m-2=0的一个根是2,求方程的另一个根和m的值.

2.写出下列方程的两根和与两根积:

3.已知关于x的方程2x2-mx-m2=0有一个根是1,求m的值.

六、布置作业:习题2.8

【教学反思】

第二章

一元二次方程

2.6

应用一元二次方程(一)

【教学目标】

掌握列出一元二次方程解应用题;并能根据具体问题的实际意义,检验结果的合理性;

理解将一些实际问题抽象为方程模型的过程,形成良好的思维习惯,学会从数学的角度提出问题、理解问题,并能运用所学的知识解决问题。

【教学重点】列一元二次方程解应用题。

【教学难点】分析题意,找等量关系。

【教学过程】

情境问题:问题1、一根长22cm的铁丝。

(1)能否围成面积是30cm2的矩形?

(2)能否围成面积是32

cm2的矩形?并说明理由。

分析:如果设这根铁丝围成的矩形的长是xcm,那么矩形的宽是__________。

根据相等关系:矩形的长×矩形的宽=矩形的面积,可以列出方程求解。

问题2、如图,在矩形ABCD中,AB=6cm,BC=3cm。点P沿边AB从点A开始向点B以2cm/s的速度移动,点Q沿边DA从点D开始向点A以1cm/s的速度移动。如果P、Q同时出发,用t(s)表示移动的时间(0≤t≤3)。那么,当t为何值时,△QAP的面积等于2cm2

问题3.(教材例题)如图,某

( http: / / www.21cnjy.com )海军基地位于A处,在其正南方向200海里处有一重要目标B,在B的正东方向200海里处有一重要目标C,小岛D位于AC的中点,岛上有一补给码头:小岛F位于BC上且恰好处于小岛D的正南方向,一艘军舰从A出发,经B到C匀速巡航,一般补给船同时从D出发,沿南偏西方向匀速直线航行,欲将一批物品送达军舰.

(1)小岛D和小岛F相距多少海里

(2)已知军舰的速度是补给船的2倍,军舰在由B到C的途中与补给船相遇于E处,那么相遇时补给船航行了多少海里 (结果精确到0.1海里)

分析:(1)因为依题意可知△ABC是等腰直角三角形,△DFC也是等腰直角三角形,AC可求,CD就可求,因此由勾股定理便可求DF的长.

(2)要求补给船航行的距离就是求DE的长度,DF已求,因此,只要在Rt△DEF中,由勾股定理即可求.

二、练一练

1、用长为100

cm的金属丝制作一个矩形框子。框子各边多长时,框子的面积是600

cm2?能制成面积是800

cm2的矩形框子吗?

2、如图,在矩形ABCD中,AB=6

cm,BC=12

cm,点P从点A沿边AB向点B以1cm/s的速度移动;同时,点Q从点B沿边BC向点C以2cm/s的速度移动,几秒后△PBQ的面积等于8

cm2?

三、课后自测:

1、如图,A、B、C、D为矩形的四个顶点,AB=16cm,BC=6cm,动点P、Q分别从点A、C出发,点P以3cm/s的速度向点B移动,一直到达B为止;点Q以2cm/s的速度向点D移动。经过多长时间P、Q两点之间的距离是10cm?

2、如图,在Rt△ABC中,AB=BC=12cm,点D从点A开始沿边AB以2cm/s的速度向点B移动,移动过程中始终保持DE∥BC,DF∥AC,问点D出发几秒后四边形DFCE的面积为20cm2?

3、如图,有长为24米的篱笆,一面利用墙(墙的最大可用长度为a为15米),围成中间隔有一道篱笆的长方形花圃。

(1)如果要围成面积为45平方米的花圃,AB的长是多少米?

(2)能围成面积比45平方米更大的花圃吗?如果能,请求出最大面积,并说明围法;如果不能,请说明理由。

【教学反思】

第二章

一元二次方程

2.6

应用一元二次方程(二)

【教学目标】

知识技能:通过探索,学会解决有关营销的问题和平均比变化率的问题.

过程性目标:经历探索过程,培养合作学习的意识,体会数学与实际生活的联系.

情感态度:通过合作交流进一步感知方程的应用价值,培养学生的创新意识和实践能力,通过交流互动,逐步培养合作的意识及严谨的治学精神.

【教学重点】列一元二次方程解决实际问题

( http: / / www.21cnjy.com"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 ).

【教学难点】寻找实际问题中的相等关系.

【教学过程】

一、创设情境

我们经常从电视新闻中听到或看到有关增长率的问题

( http: / / www.21cnjy.com"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 ),例如今年我市人均收入Q元,比去年同期增长x%;环境污染比去年降低y%;某厂预计两年后使生产总值翻一番……由此我们可以看出,增长率问题无处不在,无时不有,这节课我们就一起来探索增长率问题

( http: / / www.21cnjy.com"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 ).

二、探究归纳

例1

阳江市市政府考虑在两年后实现市财政净收入翻一番,那么这两年中财政净收入的平均年增长率应为多少?

分析 翻一番,即为原净收入的2倍.若设原值为1,那么两年后的值就是2.

解

设原值为1,平均年增长率为x,则根据题意得

解这个方程得

.

因为不合题

( http: / / www.21cnjy.com"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )意舍去,所以

.

答 这两年的平均增长率约为41.4%.

探索 若调整计划,两年后的财政净收入值为原值的1.5倍、1.2倍、…,那么两年中的平均年增长率相应地调整为多少?

又若第二年的增长率为第一年的2倍,那么第一年的增长率为多少时可以实现市财政净收入翻一番?

归纳:平均增长率(或平均减少率)问题:

原数(1

+

平均增长率)=

。(n为相距时间)

原数(1

-

平均减少率)=

。

例2、某商店经销一种销售成本为每千克40元的水产品,椐市场分析,若按每千克50元销售,一个月能售出500千克;销售单价每涨1元,月销售量就减少10千克。针对

这种水产品的销售情况,要使月销售利润达到8000元,销售单价应定为多少?

(月销售利润=月销售量×销售单价-月销售成本.)

课堂练习

1.某工厂准备在两年内使产值翻一番,求平均每年增长的百分率.(精确到0.

1%)

2、某种服装,平均每天可销售20件,若每件降价1元,则每天可多售5件。如果每天

要盈利1600元,每件应降价多少元?

三、交流反思

四、检测反馈

1.某地一月份发生禽流感的养鸡场100

( http: / / www.21cnjy.com )家,后来二、三月份新发生禽流感的养鸡场共250家,设二、三月份平均每月禽流感的感染率为x,依题意列出的方程是(

).

A.100(1+x)2=250

B.100(1+x)+100(1+x)2=250

C.100(1-x)2=250

D.100(1+x)2

2.

新华商场销售某种水箱,每台进货价为2500元,市场调研表明:当销售价为2900元时,平均每天能售出8台;而当销售价每降低50元时,平均每天就能多售出4台.商场要想使这种冰箱的销售利润平均每天达到5000元,如果设每台冰箱降价x元,那么每台冰箱的定价就是____________元,每台冰箱的销售利润为_____________________元,平均每天销售冰箱的数量为_______________台,据此可列方程

.

3.一件上衣原价每件500元,第一次降价后,销售甚慢,第二次大幅度降价的百分率是第一次的2倍,结果以每件240元的价格迅速出售,求每次降价的百分率是多少?

4.水果店花1500元进了一批水果,按

( http: / / www.21cnjy.com )50%的利润定价,无人购买.决定打折出售,但仍无人购买,结果又一次打折后才售完.经结算,这批水果共盈利500元.若两次打折相同,每次打了几折?(精确到0.1折)

5.某服装厂为学校艺术团生产一批演出服,

( http: / / www.21cnjy.com )总成本3000元,售价每套30元.有24名家庭贫困学生免费供应.经核算,这24套演出服的成本正好是原定生产这批演出服的利润.这批演出服共生产了多少套?

6、某商店经营T恤衫,已知成批购进时单价是2.5元。根据市场调查,销售量与销售单价满足如下关系:在一段时间内,单价是13.5元时,销售量是500件,而单价每降低1元,就可以多售200件。请你帮助分析,销售单价是多少时,可以获利9100元?

五、布置作业

习题2.10

【教学反思】

第三章

概率的进一步认识

3.1

用树状图或表格求概率(一)

【教学目标】

知识与技能目标:学习用列表法、画树形图法计算概率,并通过比较概率大小作出合理的决策。

过程与方法目标:经历实验、列表、统计、运算、

( http: / / www.21cnjy.com )设计等活动,学生在具体情境中分析事件,计算其发生的概率。渗透数形结合,分类讨论,由特殊到一般的思想,提高分析问题和解决问题的能力。

情感与态度目标:通过丰富的数学活动,交流成功的经验,体验数学活动充满着探索和创造,体会数学的应用价值,培养积极思维的学习习惯。

【教学重点】习运用列表法或树形图法计算事件的概率。

【教学难点】能根据不同情况选择恰当的方法进行列举,解决较复杂事件概率的计算问题。

【教学过程】

1.创设情景,发现新知

引例:为活跃联欢晚会的气氛,组织者设

( http: / / www.21cnjy.com )计了以下转盘游戏:A、B两个带指针的转盘分别被分成三个面积相等的扇形,转盘A上的数字分别是1,6,8,转盘B上的数字分别是4,5,7(两个转盘除表面数字不同外,其他完全相同)。每次选择2名同学分别拨动A、B两个转盘上的指针,使之产生旋转,指针停止后所指数字较大的一方为获胜者,负者则表演一个节目(若箭头恰好停留在分界线上,则重转一次)。作为游戏者,你会选择哪个装置呢?并请说明理由。

(2)学生分组讨论,探索交流

在这个环节里,首先要求学生分组讨论,探索交流。然后引导学生将实际问题转化为数学问题,即:

“停止转动后,哪个转盘指针所指数字较大的可能性更大呢?”

由于事件的随机性,我们必须考虑事件发生

( http: / / www.21cnjy.com )概率的大小。此时我首先引导学生观看转盘动画,同学们会发现这个游戏涉及A、B两转盘,

即涉及2个因素,与前一课所讲授单转盘概率问题(教材P148例2)相比,可能产生的结果数目增多了,列举时很容易造成重复或遗漏。怎样避免这个问题呢?

实际上,可以将这个游戏分两步进行。

于是,指导学生构造表格

(3)指导学生构造表格

A

B

4

5

7

1

6

8

(4)学生独立填写表格,通过观察与计算,得出结论(即列表法)

A

B

4

5

7

1

(1,4)

(1,5)

(1,7)

6

(6,4)

(6,5)

(6,7)

8

(8,4)

(8,5)

(8,7)

从表中可以发现:A盘数字大于B盘数字的结果共有5种。

∴P(A数较大)=

,

P(B数较大)=.

∴P(A数较大)>

P(B数较大)

∴选择A装置的获胜可能性较大。