江苏省连云港市灌云县四队中学2015-2016学年八年级(下)第一次月考生物试卷(解析版)

文档属性

| 名称 | 江苏省连云港市灌云县四队中学2015-2016学年八年级(下)第一次月考生物试卷(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 120.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2016-09-10 14:00:53 | ||

图片预览

文档简介

2015-2016学年江苏省连云港市灌云县四队中学八年级(下)第一次月考生物试卷

一、选择题(每题1分,共15分).

1.下列关于基因的描述,正确的是( )

A.基因只存在于生殖细胞中

B.基因数与染色体数一样多

C.基因在生殖细胞中成单存在

D.生物的某一性状由一个基因控制

2.人的双眼皮是显性性状,下列有关人类单、双眼皮的说法,正确的是( )

A.控制眼皮的这一对基因是相同的

B.两个双眼皮的夫妇所生子女一定是双眼皮

C.两个单眼皮的夫妇所生子女一定是单眼皮

D.一个双眼皮,一个单眼皮的夫妇所生子女一定是双眼皮

3.已知色盲基因在X染色体上,现有一色盲男孩,其父母、祖父母、外祖父母色觉均正常.这个男孩的色盲基因来自( )

A.祖父

B.祖母

C.外祖父

D.外祖母

4.关于基因显、隐性的说法,正确的是( )

A.成对的基因一定有显、隐性之分

B.隐性基因控制的性状是不能表现出来的

C.一对显性和隐性基因位于一条染色体上

D.显性和隐性基因同时存在时,只表现显性基因控制的性状

5.下列各对性状中,属于相对性状的是( )

A.鼠的大体形和小体形

B.狗的卷毛和黑毛

C.狐的长尾和兔的短尾

D.人的身高和体重

6.下列基因组成一般属于生殖细胞的是( )

A.AA

B.Aa

C.aa

D.a

7.关于原始大气的说法,不正确的是( )

A.由火山喷发形成

B.由水蒸气、氨、甲烷等组成

C.不含氧

D.温度比现在的大气温度要低

8.脊椎动物的进化路线是( )

A.鱼类

两栖类

爬行类

鸟类

哺乳类

B.鱼类

哺乳类

两栖类

鸟类

爬行类

C.鱼类

鸟类

爬行类

两栖类

哺乳类

D.鱼类

鸟类

两栖类

爬行类

哺乳类

9.在古猿进化为人的过程中,最为关键的变化是( )

A.造山运动活跃,山脉隆起

B.气候变化加剧,出现冰川

C.四肢行走变为两足直立行走

D.森林毁灭,草原稀疏

10.化石之所以能成为生物进化的证据,原因是( )

A.化石是保存在底层中的古代生物的遗体,遗物或生活痕迹

B.各类生物的化石,在地层中的出现是有一定顺序的

C.化石是古生物学研究的对象

D.化石是经过漫长的地质年代才形成的

11.使用某种农药来防治某种害虫,开始效果很好,但长期使用后,效果越来越差,原因是( )

A.害虫对农药进行了定向选择

B.害虫对农药产生了定向变异

C.害虫对农药产生了隔离

D.农药对害虫的抗药性进行了定向选择

12.下列疾病中,属于非传染病的是( )

A.流行性感冒

B.地方性甲状腺肿

C.非典型性肺炎

D.艾滋病

13.下列属于人体的第三道防线的是( )

A.溶菌酶和肝脏

B.血液和消化液

C.淋巴细胞和淋巴器官

D.皮肤、黏膜

14.给儿童服小儿麻痹疫苗糖丸(即脊髓灰质炎疫苗)进行计划免疫.从免疫学角度看,糖丸所属的性质和儿童获得的免疫分别是( )

A.抗原、特异性免疫

B.抗体、特异性免疫

C.抗原、非特异性免疫

D.抗体、非特异性免疫

15.下列免疫中属于特异性免疫的是( )

A.消化液将食物中的病原菌杀死

B.白细胞吞噬病菌

C.溶菌酶杀死细菌

D.抗体消灭病毒

二、非选择题(每空1分,共15分)

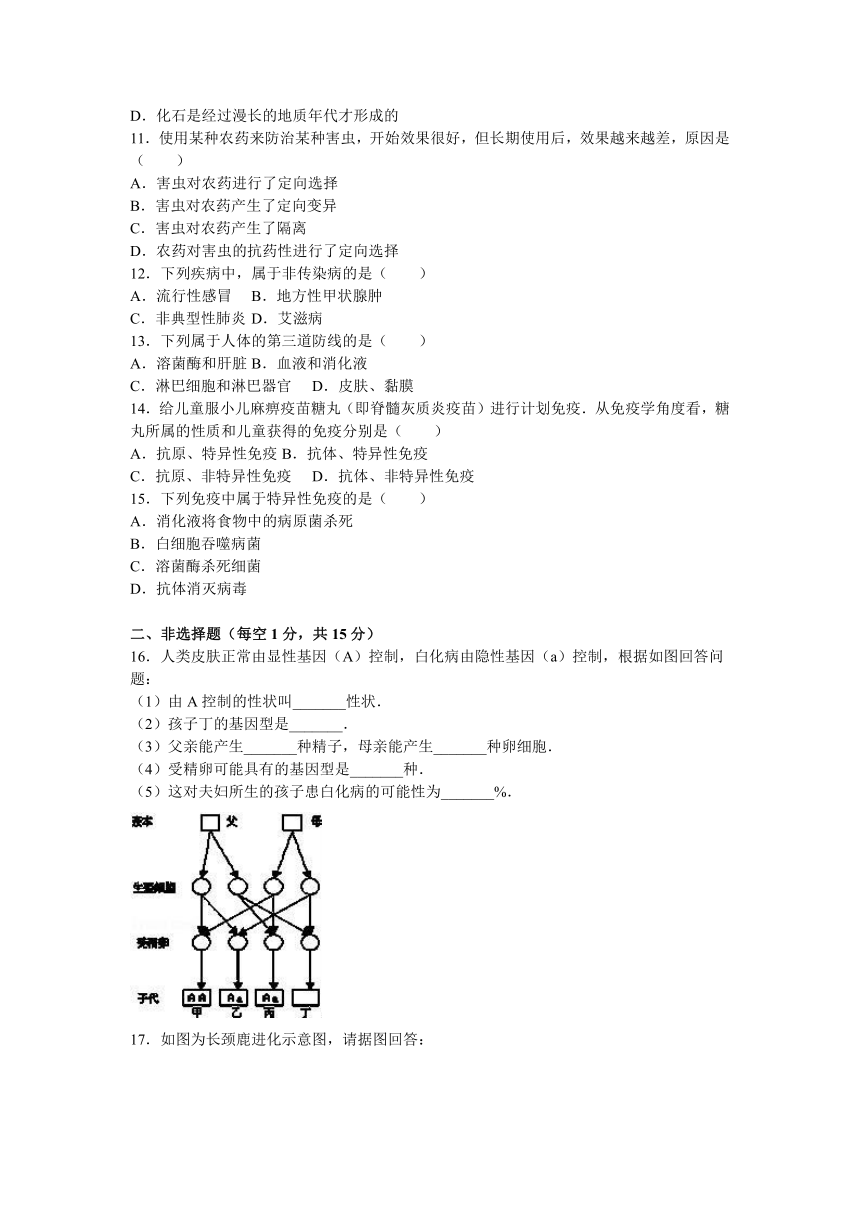

16.人类皮肤正常由显性基因(A)控制,白化病由隐性基因(a)控制,根据如图回答问题:

(1)由A控制的性状叫_______性状.

(2)孩子丁的基因型是_______.

(3)父亲能产生_______种精子,母亲能产生_______种卵细胞.

(4)受精卵可能具有的基因型是_______种.

(5)这对夫妇所生的孩子患白化病的可能性为_______%.

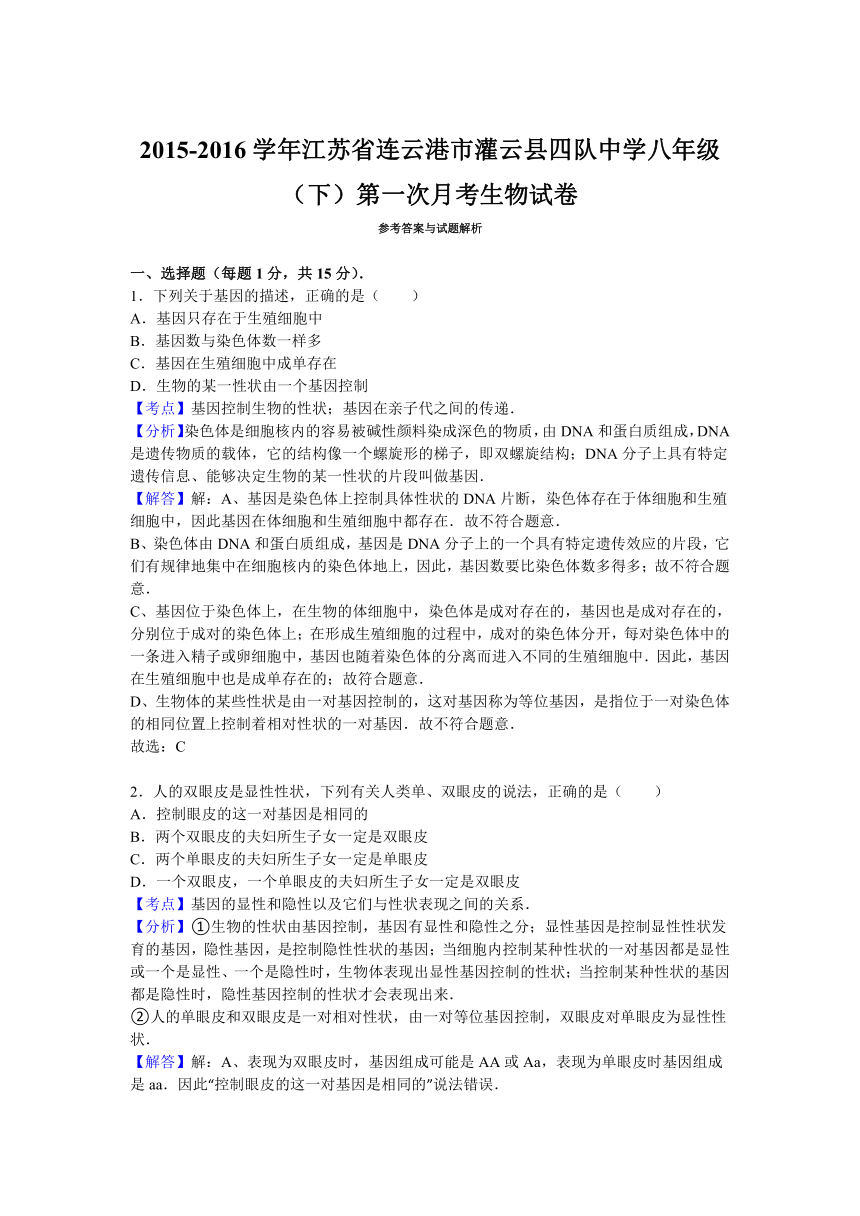

17.如图为长颈鹿进化示意图,请据图回答:

(1)图①说明古代长颈鹿祖先的个体之间颈长存在着_______.

(2)图③说明_______的个体能生存下来,并繁殖后代,那么,长颈的变异就是_______.

(3)自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰,这就是_______.

18.如图是某传染病流行的三个基本环节示意图.请据图回答:

(1)据图推测,该传染病是通过_______传播的,预防该传染病的有效措施是(从传染病流行的三个基本环节分析)_______.

(2)下列预防传染病的措施,分别属于传染病流行的哪三个基本环节之一:

①预防接种_______

②发现传染病患者早报告_______.

(3)用杀死或减毒的病原体制成疫苗接种于人体后,体内可产生相应的_______,从而提高人体的抵抗力.

2015-2016学年江苏省连云港市灌云县四队中学八年级(下)第一次月考生物试卷

参考答案与试题解析

一、选择题(每题1分,共15分).

1.下列关于基因的描述,正确的是( )

A.基因只存在于生殖细胞中

B.基因数与染色体数一样多

C.基因在生殖细胞中成单存在

D.生物的某一性状由一个基因控制

【考点】基因控制生物的性状;基因在亲子代之间的传递.

【分析】染色体是细胞核内的容易被碱性颜料染成深色的物质,由DNA和蛋白质组成,DNA是遗传物质的载体,它的结构像一个螺旋形的梯子,即双螺旋结构;DNA分子上具有特定遗传信息、能够决定生物的某一性状的片段叫做基因.

【解答】解:A、基因是染色体上控制具体性状的DNA片断,染色体存在于体细胞和生殖细胞中,因此基因在体细胞和生殖细胞中都存在.故不符合题意.

B、染色体由DNA和蛋白质组成,基因是DNA分子上的一个具有特定遗传效应的片段,它们有规律地集中在细胞核内的染色体地上,因此,基因数要比染色体数多得多;故不符合题意.

C、基因位于染色体上,在生物的体细胞中,染色体是成对存在的,基因也是成对存在的,分别位于成对的染色体上;在形成生殖细胞的过程中,成对的染色体分开,每对染色体中的一条进入精子或卵细胞中,基因也随着染色体的分离而进入不同的生殖细胞中.因此,基因在生殖细胞中也是成单存在的;故符合题意.

D、生物体的某些性状是由一对基因控制的,这对基因称为等位基因,是指位于一对染色体的相同位置上控制着相对性状的一对基因.故不符合题意.

故选:C

2.人的双眼皮是显性性状,下列有关人类单、双眼皮的说法,正确的是( )

A.控制眼皮的这一对基因是相同的

B.两个双眼皮的夫妇所生子女一定是双眼皮

C.两个单眼皮的夫妇所生子女一定是单眼皮

D.一个双眼皮,一个单眼皮的夫妇所生子女一定是双眼皮

【考点】基因的显性和隐性以及它们与性状表现之间的关系.

【分析】①生物的性状由基因控制,基因有显性和隐性之分;显性基因是控制显性性状发育的基因,隐性基因,是控制隐性性状的基因;当细胞内控制某种性状的一对基因都是显性或一个是显性、一个是隐性时,生物体表现出显性基因控制的性状;当控制某种性状的基因都是隐性时,隐性基因控制的性状才会表现出来.

②人的单眼皮和双眼皮是一对相对性状,由一对等位基因控制,双眼皮对单眼皮为显性性状.

【解答】解:A、表现为双眼皮时,基因组成可能是AA或Aa,表现为单眼皮时基因组成是aa.因此“控制眼皮的这一对基因是相同的”说法错误.

B、如果双眼皮的基因组成是Aa,后代会出现单眼皮的子女.错误.

C、单眼皮的夫妇传给子女的基因一定是隐性基因a,子女表现为单眼皮.正确.

D、假如双眼皮的基因组成是Aa,则后代子女中出现单眼皮的可能性是50%.错误.

故选:C

3.已知色盲基因在X染色体上,现有一色盲男孩,其父母、祖父母、外祖父母色觉均正常.这个男孩的色盲基因来自( )

A.祖父

B.祖母

C.外祖父

D.外祖母

【考点】人的性别遗传;基因的显性和隐性以及它们与性状表现之间的关系.

【分析】解答该题一是要知道男女两性的性染色体不同,男性的性染色体是XY,女性的性染色体是XX;二是要知道基因的显隐性及其与性状表现之间的关系;三是要了解伴性遗传,由性染色体上的基因所控制的遗传方式就称为伴性遗传.

【解答】解:男性的性染色体是XY,如果男性X性染色体上具有色盲基因,则该男性一定是色盲患者;女性的性染色体是XX,因此女性可以是色盲基因的携带者;现有一色盲男孩,其性染色体是XY,Y染色体只能来自于其父系家族,由其祖父传给父亲,由父亲传给自身;X染色体来源于母系家族,由其外祖父或外祖母通过该男孩的母亲提供,已知其外祖父色觉正常,因此该男孩的色盲基因只能来自于其外祖母,即其外祖母是色盲基因携带者.

故选:D

4.关于基因显、隐性的说法,正确的是( )

A.成对的基因一定有显、隐性之分

B.隐性基因控制的性状是不能表现出来的

C.一对显性和隐性基因位于一条染色体上

D.显性和隐性基因同时存在时,只表现显性基因控制的性状

【考点】基因的显性和隐性以及它们与性状表现之间的关系.

【分析】此题考查的知识点是基因的显性与隐性.解答时可以从显性基因和隐性基因方面来切入.

【解答】解:生物体的某些性状是由一对基因控制的,而成对的基因往往有显性和隐性之分,当控制生物性状的一对基因都是显性基因时,显示显性性状;当控制生物性状的基因一个是显性一个是隐性时,显示显性基因控制的显性性状;当控制生物性状的一对基因都是隐性基因,显示隐性性状.通常用大写字母表示显性基因,小写字母表示隐性基因.

A、成对的基因有三种组合,有纯显性基因、显性基因与隐性基因和纯隐性基因三种.因此,成对的基因不一定有显、隐性之分.故不符合题意;

B、显性基因控制的性状是显性性状,隐性基因控制的性状是隐性性状;当控制性状的一对基因一个是显性、一个是隐性时,由于隐性基因控制的性状不能表现出来,就只表现显性基因控制的性状;当控制性状的一对基因都是隐性时,隐性基因控制的性状就会表现出来,因此隐性性状并不是不能表现出来.故不符合题意;

C、一对显性和隐性基因是一对等位基因,位于同一对染色体上,不是同一条染色体上.故不符合题意;

D、当细胞内控制某种性状的一对基因,一个是显性、一个是隐性时,只表现显性基因控制的性状,隐性基因控制的性状不能表现.故符合题意.

故选:D

5.下列各对性状中,属于相对性状的是( )

A.鼠的大体形和小体形

B.狗的卷毛和黑毛

C.狐的长尾和兔的短尾

D.人的身高和体重

【考点】生物的性状和相对性状的概念.

【分析】相对性状是指同种生物同一性状的不同表现形式,如豌豆的花色有红色和白色、种子的形状有圆粒和皱粒、人的眼皮有双眼皮和单眼皮等.

【解答】解:A、鼠的大体形和小体形是同一性状的不同表现形式,是相对性状,A正确;

BD、狗的卷毛和狗的黑毛,人的身高和体重分别是两种性状,不是相对性状,BD不正确;

C、狐和兔是两种生物,因此狐的长尾和兔的短尾,不是相对性状,C不正确.

故选:A

6.下列基因组成一般属于生殖细胞的是( )

A.AA

B.Aa

C.aa

D.a

【考点】基因在亲子代之间的传递.

【分析】每种生物的体细胞内都含有一定数量的结构不同的染色体,这些染色体、基因是成对存在的,在形成生殖细胞的过程中,成对的染色体和基因分开,每对染色体中的一条进入精子或卵细胞中,通过受精作用形成的受精卵既含有卵细胞的染色体,又含有精子的染色体,因此受精卵内的染色体数目和体细胞一样.

【解答】解:基因是染色体上具有控制生物性状的DNA片段,染色体存在于细胞核里;在人的体细胞中,染色体是成对存在的,基因也是成对存在的,分别位于成对的染色体上;在形成生殖细胞的过程中,成对的染色体分开,每对染色体中的一条进入精子或卵细胞中,基因也随着染色体的分离而进入不同的生殖细胞中.因此染色体、基因在生殖细胞中是不成对的.选项A的染色体是一对,基因是AA;选项B是染色体是一对,基因是Aa;选项C的染色体是一对,基因是aa;因此ABC都属于体细胞或受精卵.选项D的染色体是一条,基因是不成对的,因此属于生殖细胞.

故选:D.

7.关于原始大气的说法,不正确的是( )

A.由火山喷发形成

B.由水蒸气、氨、甲烷等组成

C.不含氧

D.温度比现在的大气温度要低

【考点】原始地球条件.

【分析】地质学家研究表明,地球大约是在46亿年以前形成的,那时候地球的温度很高,地面上的环境与现在的完全不同:天空中或赤日炎炎,或电闪雷鸣,地面上火山喷发,熔岩横流.从火山中喷出的气体,如水蒸气、氢气、氨、甲烷、二氧化碳、硫化氢等构成了原始的大气层,原始大气中没有游离态的氧气.

【解答】解:ABC、由火山喷发形成、由水蒸气、氨、甲烷等组成、不含氧,都是原始大气的特点,ABC正确;

D、原始大气的温度很高,因此温度比现在的大气温度要高,不是低,D不正确.

故选:D.

8.脊椎动物的进化路线是( )

A.鱼类

两栖类

爬行类

鸟类

哺乳类

B.鱼类

哺乳类

两栖类

鸟类

爬行类

C.鱼类

鸟类

爬行类

两栖类

哺乳类

D.鱼类

鸟类

两栖类

爬行类

哺乳类

【考点】生物进化的历程.

【分析】脊椎动物的进化历程:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→鸟类和哺乳类.

【解答】解:如图生命树

可见,动物进化的历程是由无脊椎动物→脊椎动物的.而脊椎动物的进化历程:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→鸟类和哺乳类.

故选:A

9.在古猿进化为人的过程中,最为关键的变化是( )

A.造山运动活跃,山脉隆起

B.气候变化加剧,出现冰川

C.四肢行走变为两足直立行走

D.森林毁灭,草原稀疏

【考点】人类的起源和进化.

【分析】人类起源森林古猿,在人类发展和进化中的重大事件有:直立行走﹣﹣制造和使用工具﹣﹣大脑进一步发达﹣﹣语言的产生,最关键的是直立行走.

【解答】解:人类和现代类人猿的共同祖先是森林古猿.在人类发展和进化中的重大事件有:直立行走﹣﹣制造和使用工具﹣﹣大脑进一步发达﹣﹣语言的产生.由于森林大量消失,一部分森林古猿不得不下到地面上生活,由于环境的改变和自身形态结构的变化,一代一代地向直立行走的方向发展,前肢则解放出来,能够制造和使用工具,因此说在森林古猿进化到人的历程中,最关键的是四肢行走变为两足直立行走.

故选:C.

10.化石之所以能成为生物进化的证据,原因是( )

A.化石是保存在底层中的古代生物的遗体,遗物或生活痕迹

B.各类生物的化石,在地层中的出现是有一定顺序的

C.化石是古生物学研究的对象

D.化石是经过漫长的地质年代才形成的

【考点】生物进化的证据-化石.

【分析】化石是由生物体的坚硬部分形成的,如植物茎的化石,动物的牙齿、骨骼、贝壳等的化石,有些化石则是生物体的印痕所形成的,如树叶的印痕化石,因此所有的化石都是生物的遗体、遗物(如卵、粪便等)或生活痕迹(如动物的脚印、爬迹等),由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化而逐渐形成的;

【解答】解:化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面,不同生物化石的出现和地层的形成,有着平行的关系,也就是说,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等;在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等.这种现象说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的,另外,科学家还发现在最古老的地层中是没有化石的,说明地球上最初是没有生命的.

故选:B.

11.使用某种农药来防治某种害虫,开始效果很好,但长期使用后,效果越来越差,原因是( )

A.害虫对农药进行了定向选择

B.害虫对农药产生了定向变异

C.害虫对农药产生了隔离

D.农药对害虫的抗药性进行了定向选择

【考点】达尔文和自然选择学说.

【分析】此题考查的知识点是害虫抗药性的形成.解答时可以从自然选择和抗药性形成的过程方面来切入.

【解答】解:达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择.遗传变异是生物进化的基础,首先害虫的抗药性存在着变异.有的抗药性强,有的抗药性弱.使用农药时,把抗药性弱的害虫杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的害虫活下来,这叫适者生存.活下来的抗药性强的害虫,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在使用农药时,又把抗药性弱的害虫杀死,抗药性强的害虫活下来.这样经过若干代的反复选择.最终活下来的害虫大多是抗药性强的害虫.在使用同等剂量的农药时,就不能起到很好的杀虫作用,导致农药的灭虫的效果越来越差.

故选D.

12.下列疾病中,属于非传染病的是( )

A.流行性感冒

B.地方性甲状腺肿

C.非典型性肺炎

D.艾滋病

【考点】传染病的特点.

【分析】传染病是由病原体引起的,能在生物之间传播的疾病.传染病一般有传染源、传播途径和易感人群这三个基本环节,具有传染性和流行性.

【解答】解:ACD、流行性感冒、非典型性肺炎、艾滋病,都是由病原本引起的传染病;

B、地方性甲状腺肿是缺碘导致甲状腺激素分泌不足引起的激素缺乏症,而不是由病原体引起的传染病.

故选:B

13.下列属于人体的第三道防线的是( )

A.溶菌酶和肝脏

B.血液和消化液

C.淋巴细胞和淋巴器官

D.皮肤、黏膜

【考点】人体特异性免疫和非特异性免疫.

【分析】此题考查的知识点是三道防线的组成,解答时可以从人体的三道防线的组成、功能方面来切入.

【解答】解:人体的三道防线是:第一道防线是皮肤、粘膜、纤毛.功能是阻挡、杀菌和清扫异物;第二道防线是体液中的杀菌物质和吞噬细胞,功能是溶解、吞噬病原体;第三道防线是免疫器官和免疫细胞(主要是淋巴细胞)功能是能产生抗体抵抗抗原(侵入人体内的病原体).抗原是引起淋巴细胞产生抗体的病原体,抗体是抗原刺激淋巴细胞产生的抵抗抗原的特殊蛋白质.因此,皮肤和消化道、呼吸道等管道的黏膜属于第一道防线;人体体液中的杀菌物质和吞噬细胞属于第二道防线;淋巴细胞和淋巴器官属于第三道防线.

故选:C.

14.给儿童服小儿麻痹疫苗糖丸(即脊髓灰质炎疫苗)进行计划免疫.从免疫学角度看,糖丸所属的性质和儿童获得的免疫分别是( )

A.抗原、特异性免疫

B.抗体、特异性免疫

C.抗原、非特异性免疫

D.抗体、非特异性免疫

【考点】抗体和抗原;人体特异性免疫和非特异性免疫.

【分析】疫苗是由低毒的、灭活的病原体制成的生物制品.接种疫苗能产生免疫力,有效的预防某种传染病,据此作答.

【解答】解:由分析可知给小儿服用的小儿麻痹疫苗糖丸是由病原体制成的,只不过经过处理之后,其毒性减少或失去了活性,但依然是病原体,进入人体后不会使人得病,但能刺激免疫细胞产生相应的抗体,则这种疫苗相当于抗原,其产生的抗体只对引起小儿麻痹症的病原体起作用,对其他病原体无效,可见其免疫作用是特定的,有针对性的,属于特异性免疫.可见A符合题意.

故选:A

15.下列免疫中属于特异性免疫的是( )

A.消化液将食物中的病原菌杀死

B.白细胞吞噬病菌

C.溶菌酶杀死细菌

D.抗体消灭病毒

【考点】人体特异性免疫和非特异性免疫.

【分析】从获得途径来看,免疫分为非特异性免疫和特异性免疫,前者是指先天具有的对多种病原体有防御作用的免疫,后者是指出生后产生的只对特定的病原体起作用的免疫.

【解答】解:A、消化液将食物中的病原菌杀死是先天具有的对多种病原体有防御作用的免疫,属于非特异性免疫,A错误;

B、吞噬细胞将侵入人体内的病原体吞噬,是先天具有的对多种病原体有防御作用的免疫,属于非特异性免疫,B错误;

C、泪液和唾液中含有溶菌酶,它们都具有杀菌作用,是先天具有的对多种病原体有防御作用的免疫,属于非特异性免疫,C错误;

D、抗体消灭病毒,是指出生后产生的只对特定的病原体起作用的免疫,属于特异性免疫,D正确;

故选:D.

二、非选择题(每空1分,共15分)

16.人类皮肤正常由显性基因(A)控制,白化病由隐性基因(a)控制,根据如图回答问题:

(1)由A控制的性状叫 显性 性状.

(2)孩子丁的基因型是 aa .

(3)父亲能产生 2 种精子,母亲能产生 2 种卵细胞.

(4)受精卵可能具有的基因型是 3 种.

(5)这对夫妇所生的孩子患白化病的可能性为 25 %.

【考点】基因的显性和隐性以及它们与性状表现之间的关系.

【分析】(1)生物体的性状是由一对基因控制的,当控制某种性状的一对基因都是显性或一个是显性、一个是隐性时,生物体表现出显性基因控制的性状;当控制某种性状的基因都是隐性时,隐性基因控制的性状才会表现出来.

(2)“人类皮肤正常由显性基因(A)控制,白化病由隐性基因(a)控制”,因此白化病的基因组成是aa,正常肤色的基因组成是AA或Aa.

【解答】解:(1)通常用大写字母表示显性基因,小写字母表示隐性基因.显性基因控制显性性状,隐性基因控制隐性性状.因此由A控制的性状叫显性性状.

(2)“人类皮肤正常由显性基因(A)控制,白化病由隐性基因(a)控制”,遗传图解如图:

.

从遗传图解看出,孩子丁的基因型是aa.

(3)从遗传图解看出,父亲能产生基因为A或a的精子,母亲能产生基因为A或a的卵细胞,因此父亲能产生2种精子,母亲能产生2种卵细胞.

(4)从遗传图解看出,受精卵的基因型可能是AA、或Aa、或aa.因此受精卵可能具有的基因型是3种.

(5)从遗传图解看出,这对夫妇所生的孩子患白化病的可能性为25%.

故答案为:(1)显性

(2)aa

(3)2;2

(4)3

(5)25

17.如图为长颈鹿进化示意图,请据图回答:

(1)图①说明古代长颈鹿祖先的个体之间颈长存在着 差异 .

(2)图③说明 长颈 的个体能生存下来,并繁殖后代,那么,长颈的变异就是 有利变异 .

(3)自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰,这就是 自然选择 .

【考点】达尔文和自然选择学说.

【分析】达尔文的自然选择学说,其主要内容是:过度繁殖;生存斗争;遗传和变异;适者生存.达尔文认为一切生物都具有产生变异的特性;在生存斗争中,具有有利变异的个体容易在生存斗争中获胜二生存下去,具有不利变异的个体则被淘汰.即凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是不适应环境的.

【解答】解:(1)分析图①可以知道,古代的长颈鹿个体之间存在着颈长、颈短的差异,即变异.

(2)分析图②、图③可以知道,颈长的个体由于能够吃到高处的树叶而容易存活下去,颈短的个体因为得不到足够的食物而死亡,因此,颈短的个体属于不利变异,长颈的变异就是有利变异.

(3)自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择,长颈鹿的长颈也是在长期的进化过程中形成的.

故答案为:(1)差异;

(2)长颈;有利变异;

(3)自然选择.

18.如图是某传染病流行的三个基本环节示意图.请据图回答:

(1)据图推测,该传染病是通过 寄生虫 传播的,预防该传染病的有效措施是(从传染病流行的三个基本环节分析) 控制传染源、切断传播途径、易感人群 .

(2)下列预防传染病的措施,分别属于传染病流行的哪三个基本环节之一:

①预防接种 保护易感人群

②发现传染病患者早报告 控制传染源 .

(3)用杀死或减毒的病原体制成疫苗接种于人体后,体内可产生相应的 抗体 ,从而提高人体的抵抗力.

【考点】传染病的特点;传染病流行的基本环节;传染病的预防措施.

【分析】传染病是指由病原体引起的,能在人与人之间、人与动物之间互相传染的一种疾病,基本环节是传染源、传播途径和易感人群.

传染病的预防措施有三个:控制传染源、切断传播途径、保护易感人群.

【解答】解:(1)传染病流行的三个基本环节是:传染源、传播途径和易感人群.传染源:能够散播病原体的人或动物.传播途径:病原体离开传染源到达健康人所经过的途径叫传播途径,如空气传播、饮食传播、生物媒介传播等.易感人群:对某种传染病缺乏免疫力而容易感染该病的人群叫易感人群.据图推测该传染病是通过寄生虫传播的,传染病的预防措施是:控制传染源、切断传播途径、易感人群.

(2)①预防接种属于保护易感人群,②发现传染病患者早报告属于控制传染源.

(3)杀死或减毒的病原体制成的疫苗属于抗原,刺激人体的淋巴细胞产生抗体,从而提高人体的抵抗力.

故答案为:(1)寄生虫(蚊子);

控制传染源、切断传播途径、易感人群;

(2)①保护易感人群

②控制传染源

(3)抗体

2016年9月9日

一、选择题(每题1分,共15分).

1.下列关于基因的描述,正确的是( )

A.基因只存在于生殖细胞中

B.基因数与染色体数一样多

C.基因在生殖细胞中成单存在

D.生物的某一性状由一个基因控制

2.人的双眼皮是显性性状,下列有关人类单、双眼皮的说法,正确的是( )

A.控制眼皮的这一对基因是相同的

B.两个双眼皮的夫妇所生子女一定是双眼皮

C.两个单眼皮的夫妇所生子女一定是单眼皮

D.一个双眼皮,一个单眼皮的夫妇所生子女一定是双眼皮

3.已知色盲基因在X染色体上,现有一色盲男孩,其父母、祖父母、外祖父母色觉均正常.这个男孩的色盲基因来自( )

A.祖父

B.祖母

C.外祖父

D.外祖母

4.关于基因显、隐性的说法,正确的是( )

A.成对的基因一定有显、隐性之分

B.隐性基因控制的性状是不能表现出来的

C.一对显性和隐性基因位于一条染色体上

D.显性和隐性基因同时存在时,只表现显性基因控制的性状

5.下列各对性状中,属于相对性状的是( )

A.鼠的大体形和小体形

B.狗的卷毛和黑毛

C.狐的长尾和兔的短尾

D.人的身高和体重

6.下列基因组成一般属于生殖细胞的是( )

A.AA

B.Aa

C.aa

D.a

7.关于原始大气的说法,不正确的是( )

A.由火山喷发形成

B.由水蒸气、氨、甲烷等组成

C.不含氧

D.温度比现在的大气温度要低

8.脊椎动物的进化路线是( )

A.鱼类

两栖类

爬行类

鸟类

哺乳类

B.鱼类

哺乳类

两栖类

鸟类

爬行类

C.鱼类

鸟类

爬行类

两栖类

哺乳类

D.鱼类

鸟类

两栖类

爬行类

哺乳类

9.在古猿进化为人的过程中,最为关键的变化是( )

A.造山运动活跃,山脉隆起

B.气候变化加剧,出现冰川

C.四肢行走变为两足直立行走

D.森林毁灭,草原稀疏

10.化石之所以能成为生物进化的证据,原因是( )

A.化石是保存在底层中的古代生物的遗体,遗物或生活痕迹

B.各类生物的化石,在地层中的出现是有一定顺序的

C.化石是古生物学研究的对象

D.化石是经过漫长的地质年代才形成的

11.使用某种农药来防治某种害虫,开始效果很好,但长期使用后,效果越来越差,原因是( )

A.害虫对农药进行了定向选择

B.害虫对农药产生了定向变异

C.害虫对农药产生了隔离

D.农药对害虫的抗药性进行了定向选择

12.下列疾病中,属于非传染病的是( )

A.流行性感冒

B.地方性甲状腺肿

C.非典型性肺炎

D.艾滋病

13.下列属于人体的第三道防线的是( )

A.溶菌酶和肝脏

B.血液和消化液

C.淋巴细胞和淋巴器官

D.皮肤、黏膜

14.给儿童服小儿麻痹疫苗糖丸(即脊髓灰质炎疫苗)进行计划免疫.从免疫学角度看,糖丸所属的性质和儿童获得的免疫分别是( )

A.抗原、特异性免疫

B.抗体、特异性免疫

C.抗原、非特异性免疫

D.抗体、非特异性免疫

15.下列免疫中属于特异性免疫的是( )

A.消化液将食物中的病原菌杀死

B.白细胞吞噬病菌

C.溶菌酶杀死细菌

D.抗体消灭病毒

二、非选择题(每空1分,共15分)

16.人类皮肤正常由显性基因(A)控制,白化病由隐性基因(a)控制,根据如图回答问题:

(1)由A控制的性状叫_______性状.

(2)孩子丁的基因型是_______.

(3)父亲能产生_______种精子,母亲能产生_______种卵细胞.

(4)受精卵可能具有的基因型是_______种.

(5)这对夫妇所生的孩子患白化病的可能性为_______%.

17.如图为长颈鹿进化示意图,请据图回答:

(1)图①说明古代长颈鹿祖先的个体之间颈长存在着_______.

(2)图③说明_______的个体能生存下来,并繁殖后代,那么,长颈的变异就是_______.

(3)自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰,这就是_______.

18.如图是某传染病流行的三个基本环节示意图.请据图回答:

(1)据图推测,该传染病是通过_______传播的,预防该传染病的有效措施是(从传染病流行的三个基本环节分析)_______.

(2)下列预防传染病的措施,分别属于传染病流行的哪三个基本环节之一:

①预防接种_______

②发现传染病患者早报告_______.

(3)用杀死或减毒的病原体制成疫苗接种于人体后,体内可产生相应的_______,从而提高人体的抵抗力.

2015-2016学年江苏省连云港市灌云县四队中学八年级(下)第一次月考生物试卷

参考答案与试题解析

一、选择题(每题1分,共15分).

1.下列关于基因的描述,正确的是( )

A.基因只存在于生殖细胞中

B.基因数与染色体数一样多

C.基因在生殖细胞中成单存在

D.生物的某一性状由一个基因控制

【考点】基因控制生物的性状;基因在亲子代之间的传递.

【分析】染色体是细胞核内的容易被碱性颜料染成深色的物质,由DNA和蛋白质组成,DNA是遗传物质的载体,它的结构像一个螺旋形的梯子,即双螺旋结构;DNA分子上具有特定遗传信息、能够决定生物的某一性状的片段叫做基因.

【解答】解:A、基因是染色体上控制具体性状的DNA片断,染色体存在于体细胞和生殖细胞中,因此基因在体细胞和生殖细胞中都存在.故不符合题意.

B、染色体由DNA和蛋白质组成,基因是DNA分子上的一个具有特定遗传效应的片段,它们有规律地集中在细胞核内的染色体地上,因此,基因数要比染色体数多得多;故不符合题意.

C、基因位于染色体上,在生物的体细胞中,染色体是成对存在的,基因也是成对存在的,分别位于成对的染色体上;在形成生殖细胞的过程中,成对的染色体分开,每对染色体中的一条进入精子或卵细胞中,基因也随着染色体的分离而进入不同的生殖细胞中.因此,基因在生殖细胞中也是成单存在的;故符合题意.

D、生物体的某些性状是由一对基因控制的,这对基因称为等位基因,是指位于一对染色体的相同位置上控制着相对性状的一对基因.故不符合题意.

故选:C

2.人的双眼皮是显性性状,下列有关人类单、双眼皮的说法,正确的是( )

A.控制眼皮的这一对基因是相同的

B.两个双眼皮的夫妇所生子女一定是双眼皮

C.两个单眼皮的夫妇所生子女一定是单眼皮

D.一个双眼皮,一个单眼皮的夫妇所生子女一定是双眼皮

【考点】基因的显性和隐性以及它们与性状表现之间的关系.

【分析】①生物的性状由基因控制,基因有显性和隐性之分;显性基因是控制显性性状发育的基因,隐性基因,是控制隐性性状的基因;当细胞内控制某种性状的一对基因都是显性或一个是显性、一个是隐性时,生物体表现出显性基因控制的性状;当控制某种性状的基因都是隐性时,隐性基因控制的性状才会表现出来.

②人的单眼皮和双眼皮是一对相对性状,由一对等位基因控制,双眼皮对单眼皮为显性性状.

【解答】解:A、表现为双眼皮时,基因组成可能是AA或Aa,表现为单眼皮时基因组成是aa.因此“控制眼皮的这一对基因是相同的”说法错误.

B、如果双眼皮的基因组成是Aa,后代会出现单眼皮的子女.错误.

C、单眼皮的夫妇传给子女的基因一定是隐性基因a,子女表现为单眼皮.正确.

D、假如双眼皮的基因组成是Aa,则后代子女中出现单眼皮的可能性是50%.错误.

故选:C

3.已知色盲基因在X染色体上,现有一色盲男孩,其父母、祖父母、外祖父母色觉均正常.这个男孩的色盲基因来自( )

A.祖父

B.祖母

C.外祖父

D.外祖母

【考点】人的性别遗传;基因的显性和隐性以及它们与性状表现之间的关系.

【分析】解答该题一是要知道男女两性的性染色体不同,男性的性染色体是XY,女性的性染色体是XX;二是要知道基因的显隐性及其与性状表现之间的关系;三是要了解伴性遗传,由性染色体上的基因所控制的遗传方式就称为伴性遗传.

【解答】解:男性的性染色体是XY,如果男性X性染色体上具有色盲基因,则该男性一定是色盲患者;女性的性染色体是XX,因此女性可以是色盲基因的携带者;现有一色盲男孩,其性染色体是XY,Y染色体只能来自于其父系家族,由其祖父传给父亲,由父亲传给自身;X染色体来源于母系家族,由其外祖父或外祖母通过该男孩的母亲提供,已知其外祖父色觉正常,因此该男孩的色盲基因只能来自于其外祖母,即其外祖母是色盲基因携带者.

故选:D

4.关于基因显、隐性的说法,正确的是( )

A.成对的基因一定有显、隐性之分

B.隐性基因控制的性状是不能表现出来的

C.一对显性和隐性基因位于一条染色体上

D.显性和隐性基因同时存在时,只表现显性基因控制的性状

【考点】基因的显性和隐性以及它们与性状表现之间的关系.

【分析】此题考查的知识点是基因的显性与隐性.解答时可以从显性基因和隐性基因方面来切入.

【解答】解:生物体的某些性状是由一对基因控制的,而成对的基因往往有显性和隐性之分,当控制生物性状的一对基因都是显性基因时,显示显性性状;当控制生物性状的基因一个是显性一个是隐性时,显示显性基因控制的显性性状;当控制生物性状的一对基因都是隐性基因,显示隐性性状.通常用大写字母表示显性基因,小写字母表示隐性基因.

A、成对的基因有三种组合,有纯显性基因、显性基因与隐性基因和纯隐性基因三种.因此,成对的基因不一定有显、隐性之分.故不符合题意;

B、显性基因控制的性状是显性性状,隐性基因控制的性状是隐性性状;当控制性状的一对基因一个是显性、一个是隐性时,由于隐性基因控制的性状不能表现出来,就只表现显性基因控制的性状;当控制性状的一对基因都是隐性时,隐性基因控制的性状就会表现出来,因此隐性性状并不是不能表现出来.故不符合题意;

C、一对显性和隐性基因是一对等位基因,位于同一对染色体上,不是同一条染色体上.故不符合题意;

D、当细胞内控制某种性状的一对基因,一个是显性、一个是隐性时,只表现显性基因控制的性状,隐性基因控制的性状不能表现.故符合题意.

故选:D

5.下列各对性状中,属于相对性状的是( )

A.鼠的大体形和小体形

B.狗的卷毛和黑毛

C.狐的长尾和兔的短尾

D.人的身高和体重

【考点】生物的性状和相对性状的概念.

【分析】相对性状是指同种生物同一性状的不同表现形式,如豌豆的花色有红色和白色、种子的形状有圆粒和皱粒、人的眼皮有双眼皮和单眼皮等.

【解答】解:A、鼠的大体形和小体形是同一性状的不同表现形式,是相对性状,A正确;

BD、狗的卷毛和狗的黑毛,人的身高和体重分别是两种性状,不是相对性状,BD不正确;

C、狐和兔是两种生物,因此狐的长尾和兔的短尾,不是相对性状,C不正确.

故选:A

6.下列基因组成一般属于生殖细胞的是( )

A.AA

B.Aa

C.aa

D.a

【考点】基因在亲子代之间的传递.

【分析】每种生物的体细胞内都含有一定数量的结构不同的染色体,这些染色体、基因是成对存在的,在形成生殖细胞的过程中,成对的染色体和基因分开,每对染色体中的一条进入精子或卵细胞中,通过受精作用形成的受精卵既含有卵细胞的染色体,又含有精子的染色体,因此受精卵内的染色体数目和体细胞一样.

【解答】解:基因是染色体上具有控制生物性状的DNA片段,染色体存在于细胞核里;在人的体细胞中,染色体是成对存在的,基因也是成对存在的,分别位于成对的染色体上;在形成生殖细胞的过程中,成对的染色体分开,每对染色体中的一条进入精子或卵细胞中,基因也随着染色体的分离而进入不同的生殖细胞中.因此染色体、基因在生殖细胞中是不成对的.选项A的染色体是一对,基因是AA;选项B是染色体是一对,基因是Aa;选项C的染色体是一对,基因是aa;因此ABC都属于体细胞或受精卵.选项D的染色体是一条,基因是不成对的,因此属于生殖细胞.

故选:D.

7.关于原始大气的说法,不正确的是( )

A.由火山喷发形成

B.由水蒸气、氨、甲烷等组成

C.不含氧

D.温度比现在的大气温度要低

【考点】原始地球条件.

【分析】地质学家研究表明,地球大约是在46亿年以前形成的,那时候地球的温度很高,地面上的环境与现在的完全不同:天空中或赤日炎炎,或电闪雷鸣,地面上火山喷发,熔岩横流.从火山中喷出的气体,如水蒸气、氢气、氨、甲烷、二氧化碳、硫化氢等构成了原始的大气层,原始大气中没有游离态的氧气.

【解答】解:ABC、由火山喷发形成、由水蒸气、氨、甲烷等组成、不含氧,都是原始大气的特点,ABC正确;

D、原始大气的温度很高,因此温度比现在的大气温度要高,不是低,D不正确.

故选:D.

8.脊椎动物的进化路线是( )

A.鱼类

两栖类

爬行类

鸟类

哺乳类

B.鱼类

哺乳类

两栖类

鸟类

爬行类

C.鱼类

鸟类

爬行类

两栖类

哺乳类

D.鱼类

鸟类

两栖类

爬行类

哺乳类

【考点】生物进化的历程.

【分析】脊椎动物的进化历程:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→鸟类和哺乳类.

【解答】解:如图生命树

可见,动物进化的历程是由无脊椎动物→脊椎动物的.而脊椎动物的进化历程:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→鸟类和哺乳类.

故选:A

9.在古猿进化为人的过程中,最为关键的变化是( )

A.造山运动活跃,山脉隆起

B.气候变化加剧,出现冰川

C.四肢行走变为两足直立行走

D.森林毁灭,草原稀疏

【考点】人类的起源和进化.

【分析】人类起源森林古猿,在人类发展和进化中的重大事件有:直立行走﹣﹣制造和使用工具﹣﹣大脑进一步发达﹣﹣语言的产生,最关键的是直立行走.

【解答】解:人类和现代类人猿的共同祖先是森林古猿.在人类发展和进化中的重大事件有:直立行走﹣﹣制造和使用工具﹣﹣大脑进一步发达﹣﹣语言的产生.由于森林大量消失,一部分森林古猿不得不下到地面上生活,由于环境的改变和自身形态结构的变化,一代一代地向直立行走的方向发展,前肢则解放出来,能够制造和使用工具,因此说在森林古猿进化到人的历程中,最关键的是四肢行走变为两足直立行走.

故选:C.

10.化石之所以能成为生物进化的证据,原因是( )

A.化石是保存在底层中的古代生物的遗体,遗物或生活痕迹

B.各类生物的化石,在地层中的出现是有一定顺序的

C.化石是古生物学研究的对象

D.化石是经过漫长的地质年代才形成的

【考点】生物进化的证据-化石.

【分析】化石是由生物体的坚硬部分形成的,如植物茎的化石,动物的牙齿、骨骼、贝壳等的化石,有些化石则是生物体的印痕所形成的,如树叶的印痕化石,因此所有的化石都是生物的遗体、遗物(如卵、粪便等)或生活痕迹(如动物的脚印、爬迹等),由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化而逐渐形成的;

【解答】解:化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面,不同生物化石的出现和地层的形成,有着平行的关系,也就是说,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等;在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等.这种现象说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的,另外,科学家还发现在最古老的地层中是没有化石的,说明地球上最初是没有生命的.

故选:B.

11.使用某种农药来防治某种害虫,开始效果很好,但长期使用后,效果越来越差,原因是( )

A.害虫对农药进行了定向选择

B.害虫对农药产生了定向变异

C.害虫对农药产生了隔离

D.农药对害虫的抗药性进行了定向选择

【考点】达尔文和自然选择学说.

【分析】此题考查的知识点是害虫抗药性的形成.解答时可以从自然选择和抗药性形成的过程方面来切入.

【解答】解:达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择.遗传变异是生物进化的基础,首先害虫的抗药性存在着变异.有的抗药性强,有的抗药性弱.使用农药时,把抗药性弱的害虫杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的害虫活下来,这叫适者生存.活下来的抗药性强的害虫,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在使用农药时,又把抗药性弱的害虫杀死,抗药性强的害虫活下来.这样经过若干代的反复选择.最终活下来的害虫大多是抗药性强的害虫.在使用同等剂量的农药时,就不能起到很好的杀虫作用,导致农药的灭虫的效果越来越差.

故选D.

12.下列疾病中,属于非传染病的是( )

A.流行性感冒

B.地方性甲状腺肿

C.非典型性肺炎

D.艾滋病

【考点】传染病的特点.

【分析】传染病是由病原体引起的,能在生物之间传播的疾病.传染病一般有传染源、传播途径和易感人群这三个基本环节,具有传染性和流行性.

【解答】解:ACD、流行性感冒、非典型性肺炎、艾滋病,都是由病原本引起的传染病;

B、地方性甲状腺肿是缺碘导致甲状腺激素分泌不足引起的激素缺乏症,而不是由病原体引起的传染病.

故选:B

13.下列属于人体的第三道防线的是( )

A.溶菌酶和肝脏

B.血液和消化液

C.淋巴细胞和淋巴器官

D.皮肤、黏膜

【考点】人体特异性免疫和非特异性免疫.

【分析】此题考查的知识点是三道防线的组成,解答时可以从人体的三道防线的组成、功能方面来切入.

【解答】解:人体的三道防线是:第一道防线是皮肤、粘膜、纤毛.功能是阻挡、杀菌和清扫异物;第二道防线是体液中的杀菌物质和吞噬细胞,功能是溶解、吞噬病原体;第三道防线是免疫器官和免疫细胞(主要是淋巴细胞)功能是能产生抗体抵抗抗原(侵入人体内的病原体).抗原是引起淋巴细胞产生抗体的病原体,抗体是抗原刺激淋巴细胞产生的抵抗抗原的特殊蛋白质.因此,皮肤和消化道、呼吸道等管道的黏膜属于第一道防线;人体体液中的杀菌物质和吞噬细胞属于第二道防线;淋巴细胞和淋巴器官属于第三道防线.

故选:C.

14.给儿童服小儿麻痹疫苗糖丸(即脊髓灰质炎疫苗)进行计划免疫.从免疫学角度看,糖丸所属的性质和儿童获得的免疫分别是( )

A.抗原、特异性免疫

B.抗体、特异性免疫

C.抗原、非特异性免疫

D.抗体、非特异性免疫

【考点】抗体和抗原;人体特异性免疫和非特异性免疫.

【分析】疫苗是由低毒的、灭活的病原体制成的生物制品.接种疫苗能产生免疫力,有效的预防某种传染病,据此作答.

【解答】解:由分析可知给小儿服用的小儿麻痹疫苗糖丸是由病原体制成的,只不过经过处理之后,其毒性减少或失去了活性,但依然是病原体,进入人体后不会使人得病,但能刺激免疫细胞产生相应的抗体,则这种疫苗相当于抗原,其产生的抗体只对引起小儿麻痹症的病原体起作用,对其他病原体无效,可见其免疫作用是特定的,有针对性的,属于特异性免疫.可见A符合题意.

故选:A

15.下列免疫中属于特异性免疫的是( )

A.消化液将食物中的病原菌杀死

B.白细胞吞噬病菌

C.溶菌酶杀死细菌

D.抗体消灭病毒

【考点】人体特异性免疫和非特异性免疫.

【分析】从获得途径来看,免疫分为非特异性免疫和特异性免疫,前者是指先天具有的对多种病原体有防御作用的免疫,后者是指出生后产生的只对特定的病原体起作用的免疫.

【解答】解:A、消化液将食物中的病原菌杀死是先天具有的对多种病原体有防御作用的免疫,属于非特异性免疫,A错误;

B、吞噬细胞将侵入人体内的病原体吞噬,是先天具有的对多种病原体有防御作用的免疫,属于非特异性免疫,B错误;

C、泪液和唾液中含有溶菌酶,它们都具有杀菌作用,是先天具有的对多种病原体有防御作用的免疫,属于非特异性免疫,C错误;

D、抗体消灭病毒,是指出生后产生的只对特定的病原体起作用的免疫,属于特异性免疫,D正确;

故选:D.

二、非选择题(每空1分,共15分)

16.人类皮肤正常由显性基因(A)控制,白化病由隐性基因(a)控制,根据如图回答问题:

(1)由A控制的性状叫 显性 性状.

(2)孩子丁的基因型是 aa .

(3)父亲能产生 2 种精子,母亲能产生 2 种卵细胞.

(4)受精卵可能具有的基因型是 3 种.

(5)这对夫妇所生的孩子患白化病的可能性为 25 %.

【考点】基因的显性和隐性以及它们与性状表现之间的关系.

【分析】(1)生物体的性状是由一对基因控制的,当控制某种性状的一对基因都是显性或一个是显性、一个是隐性时,生物体表现出显性基因控制的性状;当控制某种性状的基因都是隐性时,隐性基因控制的性状才会表现出来.

(2)“人类皮肤正常由显性基因(A)控制,白化病由隐性基因(a)控制”,因此白化病的基因组成是aa,正常肤色的基因组成是AA或Aa.

【解答】解:(1)通常用大写字母表示显性基因,小写字母表示隐性基因.显性基因控制显性性状,隐性基因控制隐性性状.因此由A控制的性状叫显性性状.

(2)“人类皮肤正常由显性基因(A)控制,白化病由隐性基因(a)控制”,遗传图解如图:

.

从遗传图解看出,孩子丁的基因型是aa.

(3)从遗传图解看出,父亲能产生基因为A或a的精子,母亲能产生基因为A或a的卵细胞,因此父亲能产生2种精子,母亲能产生2种卵细胞.

(4)从遗传图解看出,受精卵的基因型可能是AA、或Aa、或aa.因此受精卵可能具有的基因型是3种.

(5)从遗传图解看出,这对夫妇所生的孩子患白化病的可能性为25%.

故答案为:(1)显性

(2)aa

(3)2;2

(4)3

(5)25

17.如图为长颈鹿进化示意图,请据图回答:

(1)图①说明古代长颈鹿祖先的个体之间颈长存在着 差异 .

(2)图③说明 长颈 的个体能生存下来,并繁殖后代,那么,长颈的变异就是 有利变异 .

(3)自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰,这就是 自然选择 .

【考点】达尔文和自然选择学说.

【分析】达尔文的自然选择学说,其主要内容是:过度繁殖;生存斗争;遗传和变异;适者生存.达尔文认为一切生物都具有产生变异的特性;在生存斗争中,具有有利变异的个体容易在生存斗争中获胜二生存下去,具有不利变异的个体则被淘汰.即凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是不适应环境的.

【解答】解:(1)分析图①可以知道,古代的长颈鹿个体之间存在着颈长、颈短的差异,即变异.

(2)分析图②、图③可以知道,颈长的个体由于能够吃到高处的树叶而容易存活下去,颈短的个体因为得不到足够的食物而死亡,因此,颈短的个体属于不利变异,长颈的变异就是有利变异.

(3)自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择,长颈鹿的长颈也是在长期的进化过程中形成的.

故答案为:(1)差异;

(2)长颈;有利变异;

(3)自然选择.

18.如图是某传染病流行的三个基本环节示意图.请据图回答:

(1)据图推测,该传染病是通过 寄生虫 传播的,预防该传染病的有效措施是(从传染病流行的三个基本环节分析) 控制传染源、切断传播途径、易感人群 .

(2)下列预防传染病的措施,分别属于传染病流行的哪三个基本环节之一:

①预防接种 保护易感人群

②发现传染病患者早报告 控制传染源 .

(3)用杀死或减毒的病原体制成疫苗接种于人体后,体内可产生相应的 抗体 ,从而提高人体的抵抗力.

【考点】传染病的特点;传染病流行的基本环节;传染病的预防措施.

【分析】传染病是指由病原体引起的,能在人与人之间、人与动物之间互相传染的一种疾病,基本环节是传染源、传播途径和易感人群.

传染病的预防措施有三个:控制传染源、切断传播途径、保护易感人群.

【解答】解:(1)传染病流行的三个基本环节是:传染源、传播途径和易感人群.传染源:能够散播病原体的人或动物.传播途径:病原体离开传染源到达健康人所经过的途径叫传播途径,如空气传播、饮食传播、生物媒介传播等.易感人群:对某种传染病缺乏免疫力而容易感染该病的人群叫易感人群.据图推测该传染病是通过寄生虫传播的,传染病的预防措施是:控制传染源、切断传播途径、易感人群.

(2)①预防接种属于保护易感人群,②发现传染病患者早报告属于控制传染源.

(3)杀死或减毒的病原体制成的疫苗属于抗原,刺激人体的淋巴细胞产生抗体,从而提高人体的抵抗力.

故答案为:(1)寄生虫(蚊子);

控制传染源、切断传播途径、易感人群;

(2)①保护易感人群

②控制传染源

(3)抗体

2016年9月9日

同课章节目录