人民版历史必修一 专题一《一 漫谈古代中国的监察制度》课件 (共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版历史必修一 专题一《一 漫谈古代中国的监察制度》课件 (共35张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 313.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-09-09 22:32:51 | ||

图片预览

文档简介

课件35张PPT。 中央巡视组的智慧

1.中央巡视组实行组长负责制。

2.现任组长为中共中央政治局常委、中央纪委书记王岐山。

3.巡视组组长一般从已离开一线岗位、但尚未年满70岁的省部级(正职)官员中选任。

4.巡视组组长不固定……组建巡视组组长库,一次一授权

5.《中国共产党巡视工作条例(试行)》赋予巡视组九大权限:

6.巡视组不干预被巡视地区、单位的正常工作,不查办案件。

7. 2014年的第三轮中央巡视于2014年11月30日全面启动,首次推出短信举报。

……獬豸冠獬豸,古代传说中能辨别忠奸的神兽,后为清代监察官员服上的图案。漫谈古代中国的监察制度桐乡市高级中学 曹俊

2015年5月29日人民版(2009版)-中国古代王朝的监察体制(共4段):

1.监察机构的设置,在秦代已经受到最高执政集团的重视。在中央政府和郡一级行政机关内,都有专门负责监察的官员。汉武帝时代,全国划分为十三个监察区域,称十三州部,每州部设刺史一人,以监察地方政治,加强中央对地方的控制。

2.西汉时期,中央行政机构的监察主要由御史大夫属下的官员承担。御史大夫的地位仅次于丞相,御史大夫主管的机关是当时最主要的监察机构。

3.以后历朝都有监察机构的设置,如御史台、都察院等。唐代御史台定期到京都各监狱视察执法情况。宋朝的提点刑狱司是专职监察刑狱的官员。元朝规定,人命重案以公文移送御史台,由监察御史复按。御史在纠举官吏时,可以采取拘捕、审讯甚至先斩后奏等手段。

4. 监察体制的建立,在一定程度上有利于监督官员规范执政,防止官员贪污腐败。当然,专制制度的本质决定了监察体制的实际效能必然是有限的。监察官员并不代表社会履行职责,而只是帝王的耳目和工具。监察官员以至监察机构贪赃枉法的情形司空见惯。

来自学生和老师的一系列问题1.中国古代的监察体制何时开始形成?

2.教材对监察机构和官员的名称表述不是很清楚,如秦代根本没有表述,西汉的中央监察机构和御史大夫属下的官员名称,宋代的提点刑狱司应该是机构,而教材表述成官员了等等。

3.断代现象。教材虽然有“以后历朝”之表述,但一些朝代还是要编写进去的,如东汉、魏晋南北朝、明清时期等。(学生猜测都察院是不是对应明清时期)

4.中央和地方监察之间的区分不是很清楚,尤其是唐代以后的中央和地方监察教材表述语焉不详。

5.教材对监察体制的阶段划分、演变趋势及其特点都未进行很好的交代。

6.中国古代有对最高领导人即皇帝的监察吗?古代中国的监察体制应该有两个系统:御史监察系统和谏官言谏系统。

7.教材对古代中国的监察制度之评价似乎倾向于监察制度的局限性,不符合对研究历史抱以“了解之同情”之态度,该如何科学认识古代中国的监察制度?中国古代的监察制度出现于何时? 学界存在不同的看法,大致有“春秋战国说”、“战国说”、“秦朝说”、“秦汉说”、“东汉说”等几种观点。学界绝大多数人认为,中国古代监察制度兴起于秦朝或秦汉时期。

——《中国古代监察制度史》

(贾玉英等著,人民出版社,2004版)人民版(2009年版):4. 监察体制的建立,在一定程度上有利于监督官员规范执政,防止官员贪污腐败。当然,专制制度的本质决定了监察体制的实际效能必然是有限的。监察官员并不代表社会履行职责,而只是帝王的耳目和工具。监察官员以至监察机构贪赃枉法的情形司空见惯。人民版(2007年版):当然,专制制度的本质决定了监察体制的实际效能必然是有限的。监察官员并不代表社会履行职责,而只是帝王的耳目和工具。监察官员以至监察机构贪赃枉法的情形司空见惯。各个王朝末期的腐败,更使得监察系统受到严重破坏。 岳麓版:中国古代的监察、谏议制度并不能从根本上约束皇帝的无上权力,也不能杜绝官僚队伍中的腐败和低效现象。但它作为一种常设的政治制度,在整顿吏治,打击地方割据势力,维护中央集权,谏正皇帝过失,防止决策失误等方面还是发挥了重要作用的。

如何正确评价古代中国的监察制度——《中国古代监察制度史》

(邱永明著,上海人民出版社,2006版)如何正确评价古代中国的监察制度——《中国古代监察制度史》

(邱永明著,上海人民出版社,2006版)御史、谏官、封驳官 三大体系

——《中国古代监察制度史》

(贾玉英等著,人民出版社,2004版)

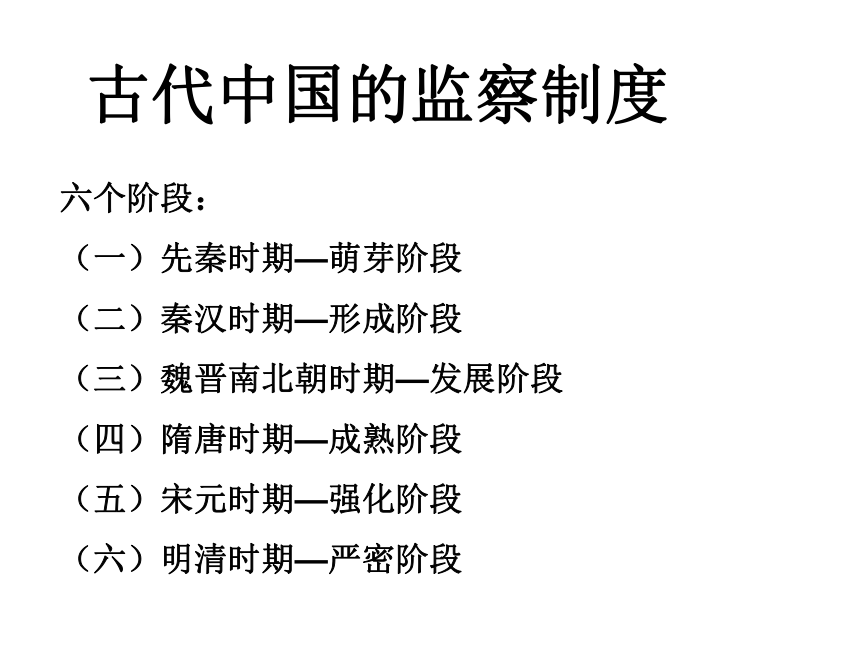

六个阶段:

(一)先秦时期—萌芽阶段

(二)秦汉时期—形成阶段

(三)魏晋南北朝时期—发展阶段

(四)隋唐时期—成熟阶段

(五)宋元时期—强化阶段

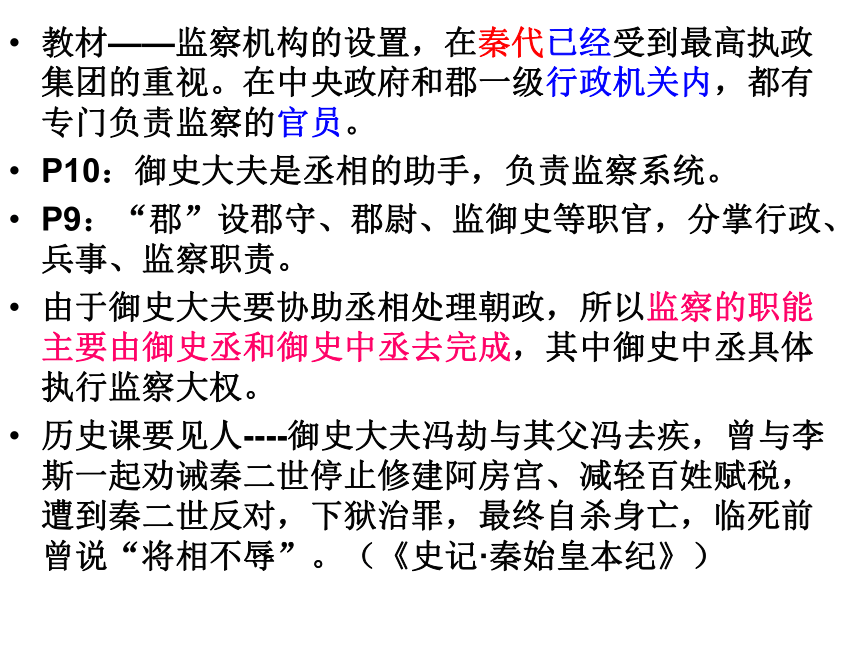

(六)明清时期—严密阶段古代中国的监察制度教材——监察机构的设置,在秦代已经受到最高执政集团的重视。在中央政府和郡一级行政机关内,都有专门负责监察的官员。

P10:御史大夫是丞相的助手,负责监察系统。

P9:“郡”设郡守、郡尉、监御史等职官,分掌行政、兵事、监察职责。

由于御史大夫要协助丞相处理朝政,所以监察的职能主要由御史丞和御史中丞去完成,其中御史中丞具体执行监察大权。

历史课要见人----御史大夫冯劫与其父冯去疾,曾与李斯一起劝诫秦二世停止修建阿房宫、减轻百姓赋税,遭到秦二世反对,下狱治罪,最终自杀身亡,临死前曾说“将相不辱”。(《史记·秦始皇本纪》)

教材——西汉时期,中央行政机构的监察主要由御史大夫属下的官员承担。御史大夫的地位仅次于丞相,御史大夫主管的机关是当时最主要的监察机构。汉武帝时代,全国划分为十三个监察区域,称十三州部,每州部设刺史一人,以监察地方政治,加强中央对地方的控制。

P11:西汉王朝大体沿袭了秦王朝的官僚制度,历史上称此为“汉承秦制”。汉武帝时设置十三部刺史和司隶校尉,加强了朝廷对地方的控制。

本来有地方监察官监御史,为何另设刺史监察地方政治?

设置刺史的原因之一是监御史与郡国守相长期共处,导致互相勾结.(陈长琦)

设置司隶校尉的目的是治理阳石公主及戾太子巫蛊之案.(朱绍侯)

历史课要见人----整个西汉有将近70位御史大夫,如敢于直谏的周昌、廉洁正直的申屠嘉、清廉简朴的张汤、不畏强权的魏相、明察秋毫的黄霸等。教材——唐代御史台定期到京都各监狱视察执法情况。

唐代设御史台,所谓三省六部一台,御史台成为一独立之机构,不属于三省。换言之,监察权是脱离相权而独立了。此即是唐代监察制度与汉代相异之点 .(钱穆)

历史课要见人----时吴王李恪好畋猎,损居人,范奏弹之。太宗因谓侍臣:“权万纪事我儿,不能匡正,其罪合死。”范进曰:“房玄龄事陛下,犹不能谏止畋猎,岂可独罪万纪?”太宗大怒,拂衣而入。久之,独引范谓曰:“何得逆折我?”范曰:“臣闻主圣臣直,陛下仁明,臣敢不尽愚直。”太宗意乃解。——《旧唐书-柳范传》

1。御史大夫检查丞相,但他的轶级却只有中二千石, “位上卿,银印青绶,掌副丞相”,而御史大夫的监察对象丞相官轶为万石,金印紫绶。

2。刺史的职责主要在于监察各州下设的郡国守相,但刺史的官轶却只有六百石,初设置时刺史甚至都没有自己的官署。刺史的监察监督的对象郡国守相的官轶大部分为二千石。

“以小制大”的监察机制“以小制大”的必然性分析1。秦代规定丞相的位子出现空缺,御史大夫可以递补。这是一个重要的机制。这样一来丞相就要小心谨慎,奉公守法,以免遭御史大夫的弹劾。而御史大夫则会努力工作,尽量去挑丞相的毛病,结果就达到了相互制衡的目的。

用品级小的官员监察品极高的官员,并且品级小的官员升迁的目标就是自己监察的对象,这样一来监察人员与行政管理人员的利益一下子就对立起来,对别人实施监察就是为自己谋取仕途的未来,监察官员只有积极监察,不怕得罪其他官员,才能换来自己的升迁,这样也就将监察人员的积极性充分调动了起来,解决了官员不愿意行使监察权这种惩罚性权力的难题。“以小制大”的必然性分析2。清代赵翼指出:“官轻则爱惜身价之念轻,权重则整饬吏治之威重。”

顾炎武《日知录·部刺史》引《元城语录》:“汉元封五年初置刺史部十三州,秋,分行郡国。秩六百石,而得按二千石不法,其权最重。秩卑,则其人激昂;权重,则能行志。”“以小制大”的必然性分析3。从监察权的管理对象范围看,监察权的权力虽然看来很大,但监察权却仅仅限于对各种不法行为的监察,并不能直接干涉正常的行政管理事务,也就是说监察权在自己的管理范围之内只是一种有限的权力,这种权力并没有大过自己的监察对象的权力,如果监察对象自身并没有违法,那么监察权对他来说就只是一种无效的权力。

《刺史六条》--监察制度法律化,规定六条视察,大体范围,不得越出于六条之外

理想是丰满的,现实是骨感的。

唐代地方监察的异化唐中宗后,御史台分左右御史,左御史监察朝廷中央政府,右御史监察州县地方政府,此即所谓“分巡”“分察”。

监察中央的谓之“分察”,监察地方的谓之“分巡”。

中央方面最要者为监察尚书省内之六部,中书门下两省不在监察之列。唐德宗时,尚书六部,吏礼兵工户刑每两部各设御史监察一人,谓之分察。

分巡则分全国为十道,派去监察之御史,称为监察使,后改巡察按察诸称,最后称为观察使,意即观察地方行政。

听钱穆说——唐代监察使,论其本源,是一御史官,而属于监察之职者。但逐渐演变成了地方长官之最高一级。把府县地方官压抑在下面。如是则地方行政,本来只有二级,而后来却变成三级。然其最高一级则名不正,言不顺,遂形成一种中央集权,对地方行政,极有流弊。假使此项监察使巡视边疆,在边防重地停驻下来,中央要他对地方事务随宜应付,临时得以全权支配,这即成为节度使。节是当时一种全权印信,受有此全权印信者,便可全权调度,故称节度使。节度使在其地域,可以指挥军事,管理财政,甚至该地区用人大权,亦在节度使之掌握,于是便形成为“藩镇”。而且唐代边疆节度使逐渐擢用武人,于是形成一种军人割据。本意在中央集权,而演变所极,却成为尾大不掉。唐代地方监察的异化地方监察的异化听钱穆说——东汉末年之州牧,即已如此,而唐代有蹈其覆辙。安史之乱,即由此产生。而安史之乱后,此种割据局面,更形强大,牢固不拔。其先是想中央集权,由中央派大吏到外面去,剥夺地方官职权。而结果反而有中央派去的全权大吏在剥夺地方职权之后,回头来反抗中央,最后终至把唐朝消灭了。这与后来清代的情形也相仿佛。清代地方最高长官本为布政使,就如现在的省主席。清代的总督巡抚,就名义论,应该如钦差大臣般,临时掌管军事的。但结果常川驻扎地方,其权力压在布政使上面,训致中央集权,地方无权。而到后此辈巡抚总督,却不受中央节制,中央也便解体了。

宋代:每一路共有四个监司官,即帅、漕、宪、仓。

“帅”是安抚使,掌一路兵工民事,领军旅禁令,赏罚肃清。

“漕”是转运使,掌财赋,领登耗上供,经费储积。

“宪”是提刑按察使,掌司法,领狱讼曲直,囚徒详复。

“仓”是提举常平使,掌救恤,领常平义仓,水利敛散。

这四个都不是地方长官,而是中央派到地方来监临指挥地方的。

在唐代的州县,只要奉承一个上司,即观察使,而宋代则要奉承四个上司,即帅、漕、宪、仓,那可想地方官之难做了。 宋代地方监察的异化宋代地方监察的异化宋代四司中,以漕使,即转运使为最重要。

地方财政,都在转运使手,他须把地方全部财富转运到中央去。在唐代,地方收入,一部分解中央,另一部分保留在地方。宋代则全部解中央,地方更无存储。平常就很艰苦,临时地方有事,更是不可想象。所谓宋代的中央集权,是军权集中,财权集中,而地方则日趋贫弱。惟其地方贫弱,所以金兵内侵,只中央首都(汴京)一失,全国瓦解,更难抵抗。明清地方监察的异化明代,由中央政府都察院的都御史临时派到地方去办事,所办是巡抚、总督等事。譬如倭寇来了,沿海地方没有总其成的人,就派一个总督或巡抚去,这是临时的。过几年,事情平定了,这官仍旧回中央,机关也撤销了。

但一到清代,总督巡抚又变成为永久的,在布政使(藩台)按察使(臬台)上面再加巡抚总督,地方行政就愈来愈坏了。

从历史演变源头上说来,汉时由刺史变为州牧,以及唐代之十道观察使,这些都是由监察官变成地方行政长官的。只有节度使才是军事长官变成行政长官,然而还是意在开边对外的。明清两代之总督巡抚,则是意在对内防乱,不在对外开边。由中央来临制地方已不好,何况派军官来常川镇压呢?若非地方政治失败,亦何来有此需要?这实在不能不说是中国政治史上一大失败。(钱穆) 天下太平,则小官多,大官少;天下之乱,则必然是大官多而小官少。总而言之,地方政治干得好,天下就太平。地方政治干不好,天下就大乱。

——编译自顾亭林《日知录》谏官言谏简史一、秦朝:置“ 谏议大夫,掌议论,无常员,多至数十 人”,隶属郎中令。“备而弗用” ( 杜佑《通典》)

二、汉代:汉武帝元狩五年,设置了谏大夫。东汉时,将谏大夫改为谏议大夫,无定员,谏大夫或谏议大夫隶属光录勋。光禄勋乃九卿之一,隶属于宰相,则谏议大夫是宰相的下属。

三、唐代:唐高祖置谏议大夫,高宗将谏议大夫改名为正谏大夫,隶属中书 省。垂拱元年(685),武则天置左、右拾遗和左、右补阙。玄宗以谏议大夫属门下省。 德宗置左、右谏议大夫,左谏议大夫隶属于门下省,右谏议大夫隶属于中书省。唐代谏官虽分属于中书省和门下省,但已经设置了谏院。唐德宗及其之前,谏院没有印章,谏官的奏章,要加盖中书省或门下省之印。大和九年(835),唐文宗“ 置 谏 院 印”。自此,谏官的独立性相对提高。谏官言谏简史大诗人杜甫做过拾遗。这些官,阶位并不高,亦无大权,但很受政府尊重。大抵是挑选年轻后进,有学问,有气节,而政治资历并不深的人充任。他们官虽小,却可向皇帝讲话。唐制,皇帝朝见文武百官后,通常没有特殊事情,很快就散朝。散朝后,皇帝另和宰相从容讨论,这时候旁人不得参加,而门下省的谏官们独在例外,他们常得随从宰相参加列席。这因宰相有时有不便同皇帝直接讲的话,却可让这些小官口里讲。皇帝若生气,也无法直接对宰相。他们讲的对,固然好,讲错了,也无妨大体。因为他们的名义就是谏官,本来要他们开口讲话。他们人微言轻,阶位不高,讲差话也自可愿。所谓言者无罪,听者足戒。有他们随从在宰相身旁,宰相可免同皇帝直接冲突,而宰相要讲的话,却由他们口里讲了,这是政治上的一种技术问题。这些技术,当然也由于一种理想之需要而生。所谓理想需要者,便是君权相权间之调节。

——《中国历代政治得失》钱穆著,生活·读书·新知三联书店 ,2001年版

谏官言谏简史皇帝用宰相,宰相用谏官,谏官的职责是专门谏诤皇帝的过失。这和御史大夫不同。御史大夫是监察政府百官的,谏官不监察政府,他只纠绳皇帝。如是,若把谏官也看作是监察官,则中国历史上之监察官,应分台谏两种。台是指的御史台。唐代的台官,虽说是天子的耳目,而唐代的谏官,则是宰相的唇舌。御史监察权在唐代已离相权而独立,但谏诤权则仍在宰相之手。

——《中国历代政治得失》钱穆著,生活·读书·新知三联书店 ,2001年版

谏官言谏简史四、宋代:唐代谏诤权在宰相之手这一制度,到宋代变了。谏官本隶属于门下省,而宋代则谏垣独立,并无长官。换言之,这些谏官,现在是不直接属于宰相了。而且宋制,谏官不准由宰相任用,于是台官谏官同为须由皇帝亲擢了。本来谏官之设,用意在纠绳天子,并不是用来纠绳宰相,对皇帝才称谏,而且谏官也明明是宰相的属官。现在谏官脱离了门下省,就变成了秃头的,独立的,不隶属于宰相了。而又是由皇帝所亲擢,不得用宰相所荐举,于是谏官遂转成并不为纠绳天子,反来纠绳宰相。于是御垣遂形成与政府对立之形势。

——《中国历代政治得失》钱穆著,生活·读书·新知三联书店 ,2001年版

谏官言谏的异化谏官本是以言为值,无论什么事什么地方他都可以讲话,不讲话就是不尽职,讲错话转是不要紧。而且这些谏官阶位低,权柄小,只是些清望之官。本来就挑选年轻有学问有名望有识见有胆量能开口的才任为谏官。他们讲话讲错了,当然要免职,可是免了职,声望反更高,反而更有升迁的机会。所以宰相说东,他们便说西,宰相说西,他们又说东。总是不附和,总爱对政府表示异见。否则怎叫谏官,怎算尽职呢?这一来,却替政府设立了一个只发空论不负实责的反对机关。他们尽爱发表反对政府的言论,而且漫无统纪,只要是谏官,人人可以单独发表意见。政府却不能老不理他们的意见。这一风气,是从宋代始,这也算是清议。清议总是政府的对头。清议固然未必全不好,但政府总是有擎肘。谏官台官渐渐变成不分。台官监察的对象是政府,谏官诤议的对象还是政府,而把皇帝放在一旁,变成没人管。做宰相的既要对付皇帝,又要对付台谏,又如何得施展?

——《中国历代政治得失》钱穆著,生活·读书·新知三联书店 ,2001年版

1.《隋唐制度渊源略论稿》陈寅恪著,三联书店,1954年版

2.《唐代政治史述论稿》陈寅恪著,三联书店,1956年版?

3.《中国历代政治得失》钱穆著,生活·读书·新知三联书店 ,2001年版

4.《士与中国文化》余英时著,上海人民出版社,2002年版;

5.《中国古代官僚政治制度研究》吴宗国著,北京大学出版社,2004年版

6.《中国古代官僚政治》李治安、杜家骥著,书目文献出版社,1993年版

7.《中国官僚政治研究》王亚南著,中国社会科学出版社,1981年版

阅读书目8.《中国政治制度史》白钢著,社会科学文献出版社 ,2007年版

9.《士大夫政治演生史稿》阎步克著,北京大学出版社,1996年版

10.《中国古代文官制度》楼劲、刘光华著,甘肃人民出版社,1992年

11.《专制权力与中国社会》刘泽华/汪茂和/王兰仲 合著,天津古籍出版社 ,2005版

12.《帝国的终结:?中国古代政治制度批判》易中天著,复旦大学出版社,2007年版

13.《古代中国政治制度十六讲》刘建军,上海人民出版社,2009年版

14.《中国古代政治与文化》网易公开课,主讲:邓小南、阎步克。

阅读书目15.《中国监察制度史》彭勃、龚飞著,中国政法大学出版社1989

16.《中国古代政治与监察制度》吴观文著,国防科技大学出版社1991

17.《中国监察制度研究》关文发、于波著,中国社会科学出版社1998

18.《中国古代监察制度史》邱永明著,上海人民出版社

2006

19.《中国古代监察制度史》贾玉英等著,人民出版社

2004阅读书目明代监察御史王忬的象牙腰牌感谢您的聆听!

1.中央巡视组实行组长负责制。

2.现任组长为中共中央政治局常委、中央纪委书记王岐山。

3.巡视组组长一般从已离开一线岗位、但尚未年满70岁的省部级(正职)官员中选任。

4.巡视组组长不固定……组建巡视组组长库,一次一授权

5.《中国共产党巡视工作条例(试行)》赋予巡视组九大权限:

6.巡视组不干预被巡视地区、单位的正常工作,不查办案件。

7. 2014年的第三轮中央巡视于2014年11月30日全面启动,首次推出短信举报。

……獬豸冠獬豸,古代传说中能辨别忠奸的神兽,后为清代监察官员服上的图案。漫谈古代中国的监察制度桐乡市高级中学 曹俊

2015年5月29日人民版(2009版)-中国古代王朝的监察体制(共4段):

1.监察机构的设置,在秦代已经受到最高执政集团的重视。在中央政府和郡一级行政机关内,都有专门负责监察的官员。汉武帝时代,全国划分为十三个监察区域,称十三州部,每州部设刺史一人,以监察地方政治,加强中央对地方的控制。

2.西汉时期,中央行政机构的监察主要由御史大夫属下的官员承担。御史大夫的地位仅次于丞相,御史大夫主管的机关是当时最主要的监察机构。

3.以后历朝都有监察机构的设置,如御史台、都察院等。唐代御史台定期到京都各监狱视察执法情况。宋朝的提点刑狱司是专职监察刑狱的官员。元朝规定,人命重案以公文移送御史台,由监察御史复按。御史在纠举官吏时,可以采取拘捕、审讯甚至先斩后奏等手段。

4. 监察体制的建立,在一定程度上有利于监督官员规范执政,防止官员贪污腐败。当然,专制制度的本质决定了监察体制的实际效能必然是有限的。监察官员并不代表社会履行职责,而只是帝王的耳目和工具。监察官员以至监察机构贪赃枉法的情形司空见惯。

来自学生和老师的一系列问题1.中国古代的监察体制何时开始形成?

2.教材对监察机构和官员的名称表述不是很清楚,如秦代根本没有表述,西汉的中央监察机构和御史大夫属下的官员名称,宋代的提点刑狱司应该是机构,而教材表述成官员了等等。

3.断代现象。教材虽然有“以后历朝”之表述,但一些朝代还是要编写进去的,如东汉、魏晋南北朝、明清时期等。(学生猜测都察院是不是对应明清时期)

4.中央和地方监察之间的区分不是很清楚,尤其是唐代以后的中央和地方监察教材表述语焉不详。

5.教材对监察体制的阶段划分、演变趋势及其特点都未进行很好的交代。

6.中国古代有对最高领导人即皇帝的监察吗?古代中国的监察体制应该有两个系统:御史监察系统和谏官言谏系统。

7.教材对古代中国的监察制度之评价似乎倾向于监察制度的局限性,不符合对研究历史抱以“了解之同情”之态度,该如何科学认识古代中国的监察制度?中国古代的监察制度出现于何时? 学界存在不同的看法,大致有“春秋战国说”、“战国说”、“秦朝说”、“秦汉说”、“东汉说”等几种观点。学界绝大多数人认为,中国古代监察制度兴起于秦朝或秦汉时期。

——《中国古代监察制度史》

(贾玉英等著,人民出版社,2004版)人民版(2009年版):4. 监察体制的建立,在一定程度上有利于监督官员规范执政,防止官员贪污腐败。当然,专制制度的本质决定了监察体制的实际效能必然是有限的。监察官员并不代表社会履行职责,而只是帝王的耳目和工具。监察官员以至监察机构贪赃枉法的情形司空见惯。人民版(2007年版):当然,专制制度的本质决定了监察体制的实际效能必然是有限的。监察官员并不代表社会履行职责,而只是帝王的耳目和工具。监察官员以至监察机构贪赃枉法的情形司空见惯。各个王朝末期的腐败,更使得监察系统受到严重破坏。 岳麓版:中国古代的监察、谏议制度并不能从根本上约束皇帝的无上权力,也不能杜绝官僚队伍中的腐败和低效现象。但它作为一种常设的政治制度,在整顿吏治,打击地方割据势力,维护中央集权,谏正皇帝过失,防止决策失误等方面还是发挥了重要作用的。

如何正确评价古代中国的监察制度——《中国古代监察制度史》

(邱永明著,上海人民出版社,2006版)如何正确评价古代中国的监察制度——《中国古代监察制度史》

(邱永明著,上海人民出版社,2006版)御史、谏官、封驳官 三大体系

——《中国古代监察制度史》

(贾玉英等著,人民出版社,2004版)

六个阶段:

(一)先秦时期—萌芽阶段

(二)秦汉时期—形成阶段

(三)魏晋南北朝时期—发展阶段

(四)隋唐时期—成熟阶段

(五)宋元时期—强化阶段

(六)明清时期—严密阶段古代中国的监察制度教材——监察机构的设置,在秦代已经受到最高执政集团的重视。在中央政府和郡一级行政机关内,都有专门负责监察的官员。

P10:御史大夫是丞相的助手,负责监察系统。

P9:“郡”设郡守、郡尉、监御史等职官,分掌行政、兵事、监察职责。

由于御史大夫要协助丞相处理朝政,所以监察的职能主要由御史丞和御史中丞去完成,其中御史中丞具体执行监察大权。

历史课要见人----御史大夫冯劫与其父冯去疾,曾与李斯一起劝诫秦二世停止修建阿房宫、减轻百姓赋税,遭到秦二世反对,下狱治罪,最终自杀身亡,临死前曾说“将相不辱”。(《史记·秦始皇本纪》)

教材——西汉时期,中央行政机构的监察主要由御史大夫属下的官员承担。御史大夫的地位仅次于丞相,御史大夫主管的机关是当时最主要的监察机构。汉武帝时代,全国划分为十三个监察区域,称十三州部,每州部设刺史一人,以监察地方政治,加强中央对地方的控制。

P11:西汉王朝大体沿袭了秦王朝的官僚制度,历史上称此为“汉承秦制”。汉武帝时设置十三部刺史和司隶校尉,加强了朝廷对地方的控制。

本来有地方监察官监御史,为何另设刺史监察地方政治?

设置刺史的原因之一是监御史与郡国守相长期共处,导致互相勾结.(陈长琦)

设置司隶校尉的目的是治理阳石公主及戾太子巫蛊之案.(朱绍侯)

历史课要见人----整个西汉有将近70位御史大夫,如敢于直谏的周昌、廉洁正直的申屠嘉、清廉简朴的张汤、不畏强权的魏相、明察秋毫的黄霸等。教材——唐代御史台定期到京都各监狱视察执法情况。

唐代设御史台,所谓三省六部一台,御史台成为一独立之机构,不属于三省。换言之,监察权是脱离相权而独立了。此即是唐代监察制度与汉代相异之点 .(钱穆)

历史课要见人----时吴王李恪好畋猎,损居人,范奏弹之。太宗因谓侍臣:“权万纪事我儿,不能匡正,其罪合死。”范进曰:“房玄龄事陛下,犹不能谏止畋猎,岂可独罪万纪?”太宗大怒,拂衣而入。久之,独引范谓曰:“何得逆折我?”范曰:“臣闻主圣臣直,陛下仁明,臣敢不尽愚直。”太宗意乃解。——《旧唐书-柳范传》

1。御史大夫检查丞相,但他的轶级却只有中二千石, “位上卿,银印青绶,掌副丞相”,而御史大夫的监察对象丞相官轶为万石,金印紫绶。

2。刺史的职责主要在于监察各州下设的郡国守相,但刺史的官轶却只有六百石,初设置时刺史甚至都没有自己的官署。刺史的监察监督的对象郡国守相的官轶大部分为二千石。

“以小制大”的监察机制“以小制大”的必然性分析1。秦代规定丞相的位子出现空缺,御史大夫可以递补。这是一个重要的机制。这样一来丞相就要小心谨慎,奉公守法,以免遭御史大夫的弹劾。而御史大夫则会努力工作,尽量去挑丞相的毛病,结果就达到了相互制衡的目的。

用品级小的官员监察品极高的官员,并且品级小的官员升迁的目标就是自己监察的对象,这样一来监察人员与行政管理人员的利益一下子就对立起来,对别人实施监察就是为自己谋取仕途的未来,监察官员只有积极监察,不怕得罪其他官员,才能换来自己的升迁,这样也就将监察人员的积极性充分调动了起来,解决了官员不愿意行使监察权这种惩罚性权力的难题。“以小制大”的必然性分析2。清代赵翼指出:“官轻则爱惜身价之念轻,权重则整饬吏治之威重。”

顾炎武《日知录·部刺史》引《元城语录》:“汉元封五年初置刺史部十三州,秋,分行郡国。秩六百石,而得按二千石不法,其权最重。秩卑,则其人激昂;权重,则能行志。”“以小制大”的必然性分析3。从监察权的管理对象范围看,监察权的权力虽然看来很大,但监察权却仅仅限于对各种不法行为的监察,并不能直接干涉正常的行政管理事务,也就是说监察权在自己的管理范围之内只是一种有限的权力,这种权力并没有大过自己的监察对象的权力,如果监察对象自身并没有违法,那么监察权对他来说就只是一种无效的权力。

《刺史六条》--监察制度法律化,规定六条视察,大体范围,不得越出于六条之外

理想是丰满的,现实是骨感的。

唐代地方监察的异化唐中宗后,御史台分左右御史,左御史监察朝廷中央政府,右御史监察州县地方政府,此即所谓“分巡”“分察”。

监察中央的谓之“分察”,监察地方的谓之“分巡”。

中央方面最要者为监察尚书省内之六部,中书门下两省不在监察之列。唐德宗时,尚书六部,吏礼兵工户刑每两部各设御史监察一人,谓之分察。

分巡则分全国为十道,派去监察之御史,称为监察使,后改巡察按察诸称,最后称为观察使,意即观察地方行政。

听钱穆说——唐代监察使,论其本源,是一御史官,而属于监察之职者。但逐渐演变成了地方长官之最高一级。把府县地方官压抑在下面。如是则地方行政,本来只有二级,而后来却变成三级。然其最高一级则名不正,言不顺,遂形成一种中央集权,对地方行政,极有流弊。假使此项监察使巡视边疆,在边防重地停驻下来,中央要他对地方事务随宜应付,临时得以全权支配,这即成为节度使。节是当时一种全权印信,受有此全权印信者,便可全权调度,故称节度使。节度使在其地域,可以指挥军事,管理财政,甚至该地区用人大权,亦在节度使之掌握,于是便形成为“藩镇”。而且唐代边疆节度使逐渐擢用武人,于是形成一种军人割据。本意在中央集权,而演变所极,却成为尾大不掉。唐代地方监察的异化地方监察的异化听钱穆说——东汉末年之州牧,即已如此,而唐代有蹈其覆辙。安史之乱,即由此产生。而安史之乱后,此种割据局面,更形强大,牢固不拔。其先是想中央集权,由中央派大吏到外面去,剥夺地方官职权。而结果反而有中央派去的全权大吏在剥夺地方职权之后,回头来反抗中央,最后终至把唐朝消灭了。这与后来清代的情形也相仿佛。清代地方最高长官本为布政使,就如现在的省主席。清代的总督巡抚,就名义论,应该如钦差大臣般,临时掌管军事的。但结果常川驻扎地方,其权力压在布政使上面,训致中央集权,地方无权。而到后此辈巡抚总督,却不受中央节制,中央也便解体了。

宋代:每一路共有四个监司官,即帅、漕、宪、仓。

“帅”是安抚使,掌一路兵工民事,领军旅禁令,赏罚肃清。

“漕”是转运使,掌财赋,领登耗上供,经费储积。

“宪”是提刑按察使,掌司法,领狱讼曲直,囚徒详复。

“仓”是提举常平使,掌救恤,领常平义仓,水利敛散。

这四个都不是地方长官,而是中央派到地方来监临指挥地方的。

在唐代的州县,只要奉承一个上司,即观察使,而宋代则要奉承四个上司,即帅、漕、宪、仓,那可想地方官之难做了。 宋代地方监察的异化宋代地方监察的异化宋代四司中,以漕使,即转运使为最重要。

地方财政,都在转运使手,他须把地方全部财富转运到中央去。在唐代,地方收入,一部分解中央,另一部分保留在地方。宋代则全部解中央,地方更无存储。平常就很艰苦,临时地方有事,更是不可想象。所谓宋代的中央集权,是军权集中,财权集中,而地方则日趋贫弱。惟其地方贫弱,所以金兵内侵,只中央首都(汴京)一失,全国瓦解,更难抵抗。明清地方监察的异化明代,由中央政府都察院的都御史临时派到地方去办事,所办是巡抚、总督等事。譬如倭寇来了,沿海地方没有总其成的人,就派一个总督或巡抚去,这是临时的。过几年,事情平定了,这官仍旧回中央,机关也撤销了。

但一到清代,总督巡抚又变成为永久的,在布政使(藩台)按察使(臬台)上面再加巡抚总督,地方行政就愈来愈坏了。

从历史演变源头上说来,汉时由刺史变为州牧,以及唐代之十道观察使,这些都是由监察官变成地方行政长官的。只有节度使才是军事长官变成行政长官,然而还是意在开边对外的。明清两代之总督巡抚,则是意在对内防乱,不在对外开边。由中央来临制地方已不好,何况派军官来常川镇压呢?若非地方政治失败,亦何来有此需要?这实在不能不说是中国政治史上一大失败。(钱穆) 天下太平,则小官多,大官少;天下之乱,则必然是大官多而小官少。总而言之,地方政治干得好,天下就太平。地方政治干不好,天下就大乱。

——编译自顾亭林《日知录》谏官言谏简史一、秦朝:置“ 谏议大夫,掌议论,无常员,多至数十 人”,隶属郎中令。“备而弗用” ( 杜佑《通典》)

二、汉代:汉武帝元狩五年,设置了谏大夫。东汉时,将谏大夫改为谏议大夫,无定员,谏大夫或谏议大夫隶属光录勋。光禄勋乃九卿之一,隶属于宰相,则谏议大夫是宰相的下属。

三、唐代:唐高祖置谏议大夫,高宗将谏议大夫改名为正谏大夫,隶属中书 省。垂拱元年(685),武则天置左、右拾遗和左、右补阙。玄宗以谏议大夫属门下省。 德宗置左、右谏议大夫,左谏议大夫隶属于门下省,右谏议大夫隶属于中书省。唐代谏官虽分属于中书省和门下省,但已经设置了谏院。唐德宗及其之前,谏院没有印章,谏官的奏章,要加盖中书省或门下省之印。大和九年(835),唐文宗“ 置 谏 院 印”。自此,谏官的独立性相对提高。谏官言谏简史大诗人杜甫做过拾遗。这些官,阶位并不高,亦无大权,但很受政府尊重。大抵是挑选年轻后进,有学问,有气节,而政治资历并不深的人充任。他们官虽小,却可向皇帝讲话。唐制,皇帝朝见文武百官后,通常没有特殊事情,很快就散朝。散朝后,皇帝另和宰相从容讨论,这时候旁人不得参加,而门下省的谏官们独在例外,他们常得随从宰相参加列席。这因宰相有时有不便同皇帝直接讲的话,却可让这些小官口里讲。皇帝若生气,也无法直接对宰相。他们讲的对,固然好,讲错了,也无妨大体。因为他们的名义就是谏官,本来要他们开口讲话。他们人微言轻,阶位不高,讲差话也自可愿。所谓言者无罪,听者足戒。有他们随从在宰相身旁,宰相可免同皇帝直接冲突,而宰相要讲的话,却由他们口里讲了,这是政治上的一种技术问题。这些技术,当然也由于一种理想之需要而生。所谓理想需要者,便是君权相权间之调节。

——《中国历代政治得失》钱穆著,生活·读书·新知三联书店 ,2001年版

谏官言谏简史皇帝用宰相,宰相用谏官,谏官的职责是专门谏诤皇帝的过失。这和御史大夫不同。御史大夫是监察政府百官的,谏官不监察政府,他只纠绳皇帝。如是,若把谏官也看作是监察官,则中国历史上之监察官,应分台谏两种。台是指的御史台。唐代的台官,虽说是天子的耳目,而唐代的谏官,则是宰相的唇舌。御史监察权在唐代已离相权而独立,但谏诤权则仍在宰相之手。

——《中国历代政治得失》钱穆著,生活·读书·新知三联书店 ,2001年版

谏官言谏简史四、宋代:唐代谏诤权在宰相之手这一制度,到宋代变了。谏官本隶属于门下省,而宋代则谏垣独立,并无长官。换言之,这些谏官,现在是不直接属于宰相了。而且宋制,谏官不准由宰相任用,于是台官谏官同为须由皇帝亲擢了。本来谏官之设,用意在纠绳天子,并不是用来纠绳宰相,对皇帝才称谏,而且谏官也明明是宰相的属官。现在谏官脱离了门下省,就变成了秃头的,独立的,不隶属于宰相了。而又是由皇帝所亲擢,不得用宰相所荐举,于是谏官遂转成并不为纠绳天子,反来纠绳宰相。于是御垣遂形成与政府对立之形势。

——《中国历代政治得失》钱穆著,生活·读书·新知三联书店 ,2001年版

谏官言谏的异化谏官本是以言为值,无论什么事什么地方他都可以讲话,不讲话就是不尽职,讲错话转是不要紧。而且这些谏官阶位低,权柄小,只是些清望之官。本来就挑选年轻有学问有名望有识见有胆量能开口的才任为谏官。他们讲话讲错了,当然要免职,可是免了职,声望反更高,反而更有升迁的机会。所以宰相说东,他们便说西,宰相说西,他们又说东。总是不附和,总爱对政府表示异见。否则怎叫谏官,怎算尽职呢?这一来,却替政府设立了一个只发空论不负实责的反对机关。他们尽爱发表反对政府的言论,而且漫无统纪,只要是谏官,人人可以单独发表意见。政府却不能老不理他们的意见。这一风气,是从宋代始,这也算是清议。清议总是政府的对头。清议固然未必全不好,但政府总是有擎肘。谏官台官渐渐变成不分。台官监察的对象是政府,谏官诤议的对象还是政府,而把皇帝放在一旁,变成没人管。做宰相的既要对付皇帝,又要对付台谏,又如何得施展?

——《中国历代政治得失》钱穆著,生活·读书·新知三联书店 ,2001年版

1.《隋唐制度渊源略论稿》陈寅恪著,三联书店,1954年版

2.《唐代政治史述论稿》陈寅恪著,三联书店,1956年版?

3.《中国历代政治得失》钱穆著,生活·读书·新知三联书店 ,2001年版

4.《士与中国文化》余英时著,上海人民出版社,2002年版;

5.《中国古代官僚政治制度研究》吴宗国著,北京大学出版社,2004年版

6.《中国古代官僚政治》李治安、杜家骥著,书目文献出版社,1993年版

7.《中国官僚政治研究》王亚南著,中国社会科学出版社,1981年版

阅读书目8.《中国政治制度史》白钢著,社会科学文献出版社 ,2007年版

9.《士大夫政治演生史稿》阎步克著,北京大学出版社,1996年版

10.《中国古代文官制度》楼劲、刘光华著,甘肃人民出版社,1992年

11.《专制权力与中国社会》刘泽华/汪茂和/王兰仲 合著,天津古籍出版社 ,2005版

12.《帝国的终结:?中国古代政治制度批判》易中天著,复旦大学出版社,2007年版

13.《古代中国政治制度十六讲》刘建军,上海人民出版社,2009年版

14.《中国古代政治与文化》网易公开课,主讲:邓小南、阎步克。

阅读书目15.《中国监察制度史》彭勃、龚飞著,中国政法大学出版社1989

16.《中国古代政治与监察制度》吴观文著,国防科技大学出版社1991

17.《中国监察制度研究》关文发、于波著,中国社会科学出版社1998

18.《中国古代监察制度史》邱永明著,上海人民出版社

2006

19.《中国古代监察制度史》贾玉英等著,人民出版社

2004阅读书目明代监察御史王忬的象牙腰牌感谢您的聆听!

同课章节目录

- 专题一:古代中国的政治制度

- 一:中国早期政治制度的特点

- 二:走向“大一统”的秦汉政治

- 三:君主专制政体的演进与强化

- 四:专制时代晚期的政治形态

- 专题二:近代中国维护国家主权的斗争

- 一:列强入侵与民族危机

- 二:中国军民维护国家主权的斗争

- 三:伟大的抗日战争

- 专题三:近代中国的民主革命

- 一:太平天国运动

- 二:辛亥革命

- 三:新民主主义革命

- 专题四:现代中国的政治建设与祖国统一

- 一:新中国初期的政治建设

- 二:政治建设的曲折历程及其历史性转折

- 三:“一国两制”的伟大构想及其实践

- 专题五:现代中国的对外关系

- 一:新中国初期的外交

- 二:外交关系的突破

- 三:新时期的外交政策与成

- 专题六:古代希腊、罗马的政治文明

- 一:民主政治的摇篮——古代希腊

- 二:卓尔不群的雅典

- 三:罗马人的法律

- 专题七:近代西方民主政治的确立与发展

- 一:代议制的确立与完善

- 二:美国1787年宪法

- 三:民主政治的扩展

- 专题八:解放人类的阳光大道

- 一:马克思主义的诞生

- 二:国际工人运动的艰辛历程

- 三:俄国十月社会主义革命

- 专题九:当今世界政治格局的多极化趋势

- 一:美苏争锋

- 二:新兴力量的崛起

- 三:多极化趋势的加强

- 学习与探究之一:秦朝在中国历史上的地位

- 学习与探究之二:模拟古罗马法庭