语文七年级上长春版10《我读一本小书同时又读一本大书》课件(54张)

文档属性

| 名称 | 语文七年级上长春版10《我读一本小书同时又读一本大书》课件(54张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 长春版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-09-10 19:05:10 | ||

图片预览

文档简介

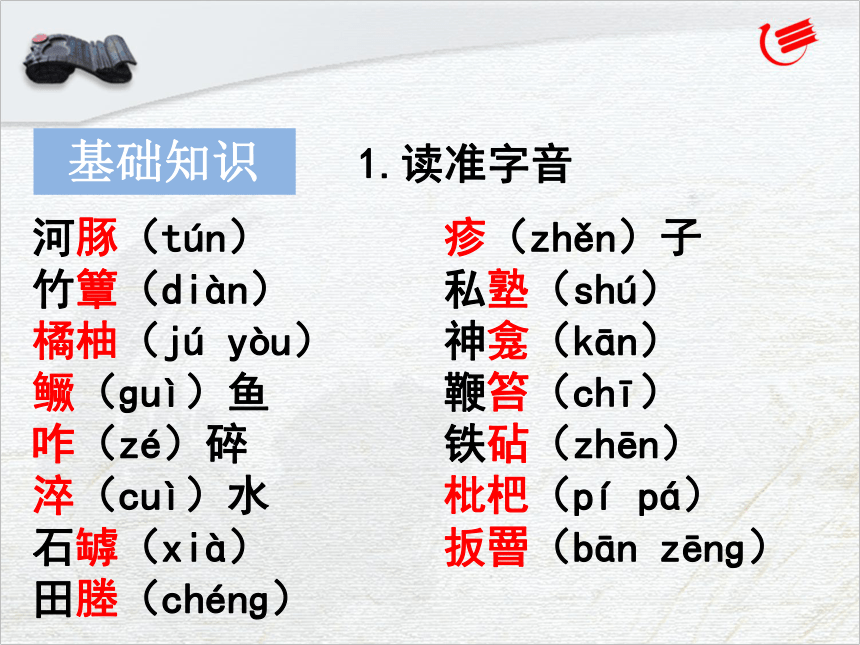

课件54张PPT。我读一本小书同时又读一本大书沈从文基础知识1.读准字音河豚(tún) 疹(zhěn)子

竹簟(diàn) 私塾(shú)

橘柚(jú yòu) 神龛(kān)

鳜(ɡuì)鱼 鞭笞(chī)

咋(zé)碎 铁砧(zhēn)

淬(cuì)水 枇杷(pí pá)

石罅(xià) 扳罾(bān zēnɡ)

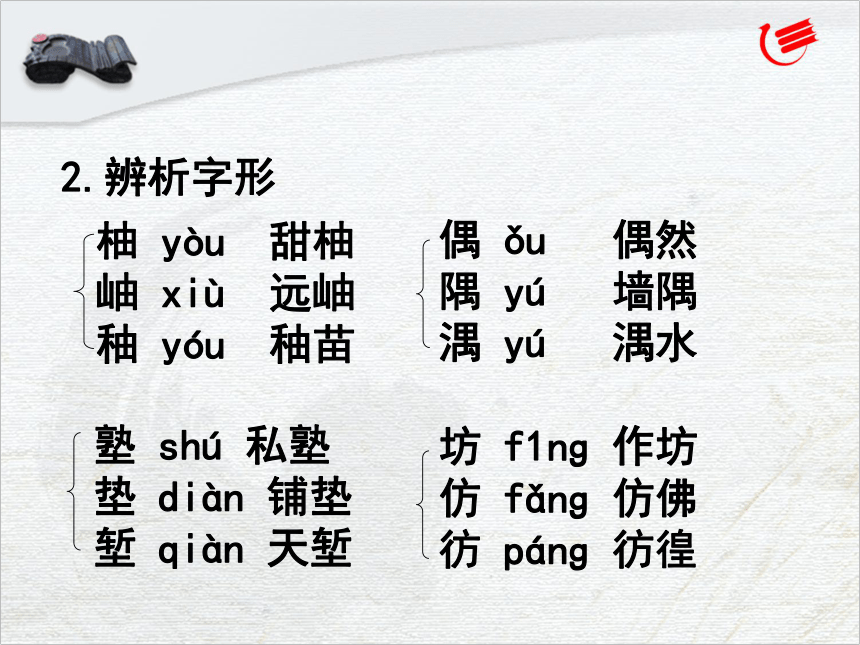

田塍(chénɡ)2.辨析字形柚 yòu 甜柚

岫 xiù 远岫

秞 yóu 秞苗坊 f1nɡ 作坊

仿 fǎnɡ 仿佛

彷 pánɡ 彷徨偶 ǒu 偶然

隅 yú 墙隅

湡 yú 湡水塾 shú 私塾

垫 diàn 铺垫

堑 qiàn 天堑 3.词语释义

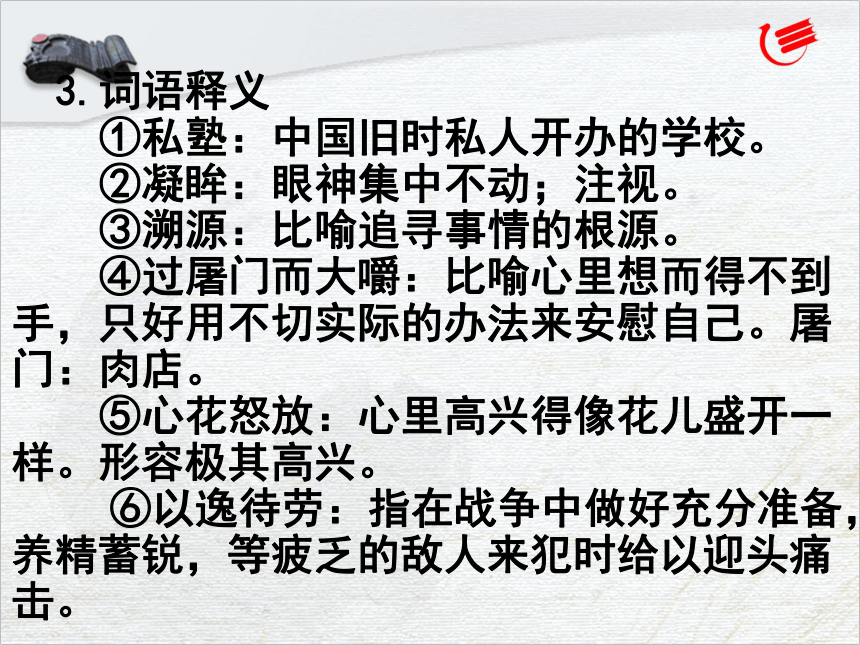

①私塾:中国旧时私人开办的学校。

②凝眸:眼神集中不动;注视。

③溯源:比喻追寻事情的根源。

④过屠门而大嚼:比喻心里想而得不到手,只好用不切实际的办法来安慰自己。屠门:肉店。

⑤心花怒放:心里高兴得像花儿盛开一样。形容极其高兴。

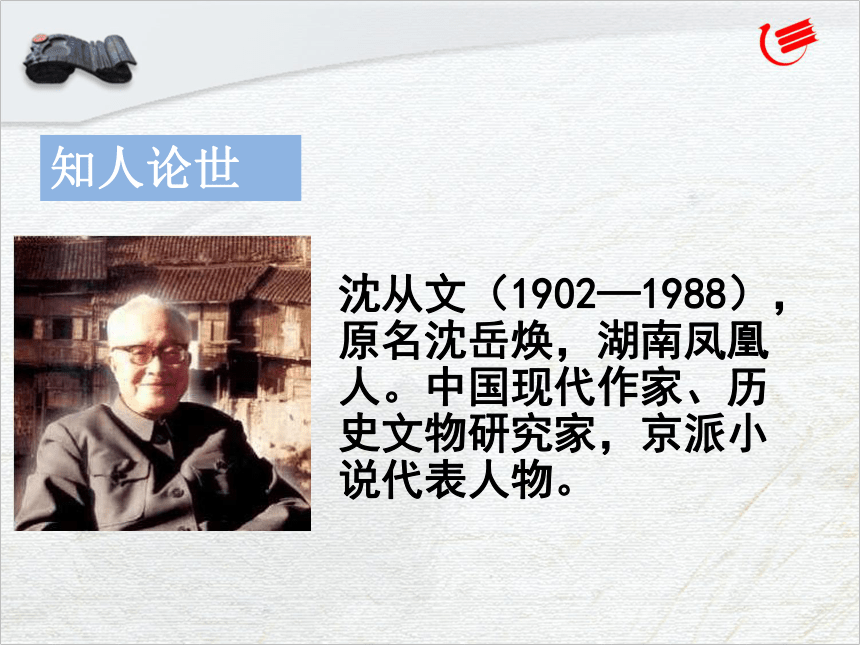

⑥以逸待劳:指在战争中做好充分准备,养精蓄锐,等疲乏的敌人来犯时给以迎头痛击。知人论世沈从文(1902—1988),原名沈岳焕,湖南凤凰人。中国现代作家、历史文物研究家,京派小说代表人物。1918年小学毕业后随本乡土著部队到沅水流域各地,随军在川、湘、鄂、黔四省边区生活。

1923年到北京自学并学习写作。

1924年后开始发表作品。

1930年-1933年任教于国立青岛大学(后更名国立山东大学)。

抗日战争爆发后,任教于西南联大。

抗战胜利后, 1946年任教于北京大学。1948年开始受到左翼文化界的猛烈批判。同年,工作重心开始转移到文物研究。

新中国成立后, 长期从事文物研究工作。曾在中国历史博物馆、故宫博物院、中国社会科学院历史研究所从事历史文物及工艺美术图案等研究。

1987年、1988年沈从文入选诺贝尔文学奖。

1988年病逝于北京。 自三十年代起他开始用小说构造他心中的“湘西世界”,完成一系列代表作,如《边城》、《长河》 、《湘行散记》等。沈从文一生创作的结集约有80多部,是现代作家中成书最多的一个。

他的小说取材广泛,描写了从乡村到城市各色人物的生活,其中以反映湘西下层人民生活的作品最具特色。沈从文创作的小说主要有两类,一种是以湘西生活为题材,一种是以都市生活为题材,前者通过描写湘西人原始,身然的生命形式,赞美人性美;后者通过都市生活的腐化堕落,揭示都市自然人性的丧失。

沈先生在国外名声鹊起,于1980年应邀赴美国讲学,并进入诺贝尔文学奖的终审名单。 湘西风光沈从文名言沈从文墓 位于凤凰县听涛山麓,墓碑为云菇状的天然五彩石,上有沈从文名言:“照我思索,能理解我;照我思索,可认识人。”离此不远的树荫下,有沈从文的表侄儿、画家黄永玉夫妇所立的碑,上有黄永玉手书:一个士兵要不战死沙场便是回到故乡。黄永玉手书沈 从 文 墓 1.阅读课文,思考本文主要写的是什么内容?可以分为几个部分?速读文本,整体感知本文描述了沈从文儿时上私塾、新式小学时的逃学生活。可以分为三个部分:

第一部分(1-7):主要是追述自己转入新式小学之前的读书、逃学的生活。

第二部分(8-31):主要是细致讲述自己上新式小学以后的读书、逃学生活。

第三部分(32-33):自我评述早年的读书、逃学生活,对其收获及影响进行总结。 2.课文的标题是“我读一本小书同时又读一本大书” 。请说说这本 “小书”是指什么,“大书”指的又是什么?

“小书”指的是课本知识。

“大书”指的是大自然和人间生活。跳读文本,把握内容 1.找出文中描写沈从文在学校学习的文段,看看沈从文是如何读“小书”的?

第3段:初上学时… …

第31段:可是只要我不逃学… … 2. 沈从文逃学之后都做了些什么?

“用自己的眼睛看世界一切,到不同社会中去生活” 到水边,河水中玩

到城外庙玩耍

上学路上看街景

看杀人,看杀牛,看边街铺子生活

下雨天,看打捞

抓蟋蟀,斗蟋蟀

偷李子枇杷

…… 3. 沈从文从逃学生活中收获了什么?

培养了观察力和想像力

激发了强烈的求知欲

养成了独立意识

学会思索,认识了美

体验了生命的本真和快乐

……

增加了阅历,开阔了视野,小小心灵变得越来越充实。 4. 从文中找出沈从文逃学的理由,请你概括沈从文逃学的原因。

封建式教育压制小孩的天性;

对大自然多彩生活的向往和强烈的求知欲。 1)简单枯燥的私塾、学校教育无法满足“我”的好奇心。 2)生机盎然的大自然深深吸引着“我”, 3)丰富多采的人间生活吸引着“我”。“我的智慧应当从直接生活上吸收消化……“我的心总得为一种新鲜声音、新鲜颜色、新鲜气味而跳”。“我学会了用自己的眼睛看世界一切,到不同社会中去生活”。逃学成才从逃学的“本意”看

从逃学后的“行为”看

从逃学的“收获”看 并不是厌恶书本知识,逃避知识学习,相反,他还把“小书”读好了。 用心观察自然和社会生活,用心思考,把“大书”读好了。 1、封建式教育压制小孩的天性;

2、对大自然多彩生活的向往和强烈的求知欲。 5. 沈从文在文本中如何评价这段儿时的经历?“总而言之,这样玩一次,就只一次,也似乎比读半年书还有益处。若把一本好书同这种好地方仅我检选一种,直到如今我还觉得不必看这本用文字写成的小书,却应当去读那本用人事写成的大书。”

——沈从文? 6. 从文中来看,沈从文逃学严重吗?你觉得他是个坏学生吗?

严重。 沈从文并非是坏学生。沈从文的逃学并非不爱学习,而是为了更好的学习。从沈从文的经历可以看出,人与大自然的关系应该是一种亲和的关系。人应该取法自然的活力,汲取自然的营养,完善自己的精神品行。好奇天真不受束缚 向往自然喜欢幻想 7. 从文本中,你看出沈从文儿时是个怎样的人?爱思考善观察精读文本,深入探究 1.写自传要善于抓住真实生动的细节,沈从文在逃学过程中遇到有趣的人和事,请把有关的细节描写找出来。谈谈这些细节描写的作用是什么。 和逃学相关的细节描写主要有:

①从我家中到那个新的学塾里去时,路上我可看到……

②又有铁匠铺……

③落过大雨以后的水中玩耍

④落过小雨以后的捉蟋蟀、斗蟋蟀

⑤偷桃子批杷 (2)作用:这些具体生动的细节描写把逃学中所经历人事富有情趣地展示出来,使读者可以深刻地领略大自然和社会生活对作者的人生观所产生的巨大影响,体会到“大书”的博大精深、奥妙无穷。 2.沈从文在逃学过程中扑捉到大自然里的声音、颜色、气味,在大自然的亲近与熏陶中感受到了生命的本真和快乐。请谈谈你从中体会到什么?人与大自然的关系应该是怎样的?

(1)声音:“若在四月落了点小雨,山地里田塍上各处都是蟋蟀声音,真使人心花怒放。”“蝙蝠的声音,一只黄牛当屠户把刀割进它喉中时叹息的声音,藏在田塍土穴中大黄喉蛇的鸣声,黑暗中鱼在水面拨刺的微声” (2)气味:“还各处去嗅闻,死蛇的气味,腐草的气味,屠户身上的气味,烧碗处土窑被雨淋以后放出的气味,要我说来虽当时无法用言语去形容,要我辨别却十分容易。”

(3)颜色:“城头上有白色炊烟,街巷里有摇铃铛卖煤油的声音”“风箱于是就连续发出一种吼声,火炉上便放出一股臭烟同红光。待到把赤红的热铁拉出搁放到铁砧上时……” 从沈从文的经历可以看出,人与大自然的关系应该是一种亲和的关系。人应该取法自然的活力,汲取自然的营养,完善自己的精神品行。逃归自然,寻找本真 从作者的描述看,作者的观察敏锐,记忆超强,对现象世界十分倾心,对大自然的声、光、颜色、气味、社会上的人与事怀有浓厚的兴趣。他把大自然与社会生活称为一本“大书”,他从这本“大书”中学到了许多书本上没有的东西,他在自然和社会中倾心体验。 尊重生命本真 3.从文本来看,儿时的经历对沈从文的人生产生了怎样的影响?

(1)感情上:感情流动而不凝固

(2)学识上:善观察,智慧增长

(3)性格上:多思善疑,常常为人生远景而凝眸

(4)审美上:认识美

(5)创作上:“大书”对沈从文创作的影响:

1、培养了观察力和想像力

——笔下细致的描写(自然的、生活的)

2、认识了生命本真的快乐与温暖

——生命美

3、水的影响

——水的故事、水性人物……

……沈从文曾说:“值得回忆的哀乐人事常是湿的。” “苦苦怀恋我家乡那条沅水和水边的人们,对我自己的作品,我比较喜爱的还是描写我家乡水边的哀乐人事……” “我学会用小小脑子去思索一切,全亏得是水。我对于宇宙认识得深一点,也亏得是水。”? “我在那条河流边住下的日子约5年。这一大堆日子中我差不多无日不与河水发生关系。走长路皆得住宿到桥边与渡头,值得回忆的哀乐人事常是湿的。”? “我虽然离开了那条河流,我所写的故事,却多数是水边的故事。故事中我所满意的文章,常用船上水上作背景,我故事中人物的性格,全为我在水边船上所见到的人物性格。我文字中一点忧郁气氛,便因为被过去15年前南方的阴雨天气影响而来。”? ??????(选自沈从文《我的写作与水的关系》)? 水给爷爷“三样东西”:

1、水给了他想像力和自己的思索方式。

2、水给了他执著柔韧的性格。他曾说过:“水的德性为兼容并包,从不排斥拒绝不同方式浸入生命的任何离奇不经事物,却也从不受它的玷污影响。

3、水激发他对人世怀抱虔诚的爱与愿望。 他用不是时尚的方法去爱一个多难的国家,他执著地用自然的美,人性的美,后来是用古代文明的美编织了一个朴实单纯的理想。

——沈红《湿湿的想念》 4.你如何看待本文所写到的儿童身上表现出来的“野性”?

沈从文的逃学并非不爱学习,而是为了更好的学习。

孩童的天性是游戏,儿童身上的“野性”正是其天性的有机组成部分。没有了适当的“野性”,也就没有了生命的敏感、好奇。也就不可能产生真正的创造力。 5.本文属于自传,自传有什么特点?试结合自传特点对本文进行解析。 法国著名自传诗学家菲力普·勒热讷在他的《自传契约》中给自传的定义是:

“当某个人主要强调他的个人生活尤其是他的个性的历史时,我们把这个人用散文体写成的回顾性叙事称作自传。” 该定义涉及三个方面的因素。

1.语言形式:a .叙事;b .散文体。

2.所探讨的主题:个人生活、个性历史。

3.作者的情形:a.作者、叙述者和人物的同一;b .叙事的回顾视角。 用真实生动的文字介绍自己、再现自己的传记,就是自传。

自传的写作,既是一个让他人认识你、了解你的过程,也是一个静默反观、清理内心的自我反省的过程。自传现我旧我读者回忆、展现(细节)反思、批判—表现、解释自我画像

自我反省

让人了解品味细节

联系反思

认识传主作者社会西方的自传主张自传是“一个人书写自身”。

西方自传注重自我本身的历史演变,分析今日之我与昔日之我的不同,追寻自我人格完善,以自我审视、自我反省为重。

西方自传的第一要义是为读者(公众)打造一个真实的自我。

重人轻史中国的自传中国古代自传一开始就与史学捆绑在一起。

重史轻人一个人,出身无论贵贱,容貌无论美丑,经历或坎坷或平淡,在人生的路途上都会积累自己的记忆,自传的作者犹如画家,运用手中这支妙笔把这些宝贵的精神财富展现出来,将真实的自己画出来。要画好这幅自我画像,作者要做到心诚、眼细和手巧。

(1)“心诚”指的是画家作者要心怀真诚(传记的真实性)。傅雷说:“有了真诚,才会有虚心;有了虚心,才肯丢开自己去了解别人,也才能放下虚伪的自尊心去了解自己。”给自己画像就是要真正了解自己,抛开虚伪和粉饰,诚实坦然地面对自己。写出举世名作《边城》的沈从文在自传里并没有隐晦自己的逃学生涯,而是真诚袒露了自己逃学后如何在大自然里流连忘返的快乐内心,读者在阅读后不仅没有感到不可思议,反而更深刻地领会了他在文学作品里体现的热衷自然、崇尚天性的艺术追求。 (2)“眼细”指的是作者要善于捕捉既真实又生动的细节(传记的文学性、可读性)。自传除了让人看到真实的人生经历,还要表现出丰满突出的人物形象。生动传神的细节描绘就是表现人物的重要手段。沈从文在自传中对上学途中看到的事物作了很多生动传神的细节描写,写针铺之形象——门前永远必有一老人戴了极大的眼镜,低下头来在那里磨针。对皮匠、剃头铺、豆腐作坊、屠户肉桌上的肉等都突出了细节描写。 (3)“手巧”指的是写自传要善于布局,巧于叙述(传记的文学性)。自传的写作,和很多文体写作一样,也要讲究结构的精致巧妙。元曲大家乔吉谈作曲有六字诀“凤头、猪肚、豹尾”,强调开头要俊秀光鲜,主体要充实饱满,结尾要灵巧有力,这对传记的结构布局也是适用的。在叙述方法上,运用顺序法,即按照人从小到大的成长经历叙述,这样写的好处是清楚流畅。运用倒叙法,即把后发生的事情先写,然后再回头叙述之前的经历,这样写可以产生“先声夺人”的效果。无论采用何种方法,只要作品能呈现一个真性情的自我,具备优雅的艺术感染,就是一部好传记,一部优秀的文学作品!本文按照自己由小到大的顺序写,思路清晰。 推荐阅读:《沈从文传》 凌宇/著、《沈从文的窘困》、《沈从文第一次讲课》、《沈从文的爱情》、《凤凰之子?沈从文传》(结论篇) 金介甫/著。拓展延伸 2.从文章中的描写来看,小时候的沈从文是一个常常逃学的孩子,由此来说,他是一个调皮而又不愿意读书的学生,你同意这个观点么?文中有没有可以说明他不是坏学生的内容?

【提示】他的逃学和我们所说的逃学是不同的,他的不学是为了更好的学。从文中的这段描述可以看出来的。“可是只要我不逃学,在学校里我是不至于像其他那些人受处罚的。我从不用心念书,但我从不在应当背诵时节无法对付。许多书总是临时来读十遍八遍,背诵时节却居然朗朗上口,一字不遗。也似乎就由于这份小小聪明,学校把我同一般同学一样待遇,更使我轻视学校。家中不了解我为什么不想上进,不好好的利用自己聪明用功,我不了解家中为什么只要我读书,不让我玩。我自己总以为读书太容易了点,把认得的字记记那不算什么希奇。最希奇处应当是另外那些人,在他那分习惯下所做的一切事情。”

竹簟(diàn) 私塾(shú)

橘柚(jú yòu) 神龛(kān)

鳜(ɡuì)鱼 鞭笞(chī)

咋(zé)碎 铁砧(zhēn)

淬(cuì)水 枇杷(pí pá)

石罅(xià) 扳罾(bān zēnɡ)

田塍(chénɡ)2.辨析字形柚 yòu 甜柚

岫 xiù 远岫

秞 yóu 秞苗坊 f1nɡ 作坊

仿 fǎnɡ 仿佛

彷 pánɡ 彷徨偶 ǒu 偶然

隅 yú 墙隅

湡 yú 湡水塾 shú 私塾

垫 diàn 铺垫

堑 qiàn 天堑 3.词语释义

①私塾:中国旧时私人开办的学校。

②凝眸:眼神集中不动;注视。

③溯源:比喻追寻事情的根源。

④过屠门而大嚼:比喻心里想而得不到手,只好用不切实际的办法来安慰自己。屠门:肉店。

⑤心花怒放:心里高兴得像花儿盛开一样。形容极其高兴。

⑥以逸待劳:指在战争中做好充分准备,养精蓄锐,等疲乏的敌人来犯时给以迎头痛击。知人论世沈从文(1902—1988),原名沈岳焕,湖南凤凰人。中国现代作家、历史文物研究家,京派小说代表人物。1918年小学毕业后随本乡土著部队到沅水流域各地,随军在川、湘、鄂、黔四省边区生活。

1923年到北京自学并学习写作。

1924年后开始发表作品。

1930年-1933年任教于国立青岛大学(后更名国立山东大学)。

抗日战争爆发后,任教于西南联大。

抗战胜利后, 1946年任教于北京大学。1948年开始受到左翼文化界的猛烈批判。同年,工作重心开始转移到文物研究。

新中国成立后, 长期从事文物研究工作。曾在中国历史博物馆、故宫博物院、中国社会科学院历史研究所从事历史文物及工艺美术图案等研究。

1987年、1988年沈从文入选诺贝尔文学奖。

1988年病逝于北京。 自三十年代起他开始用小说构造他心中的“湘西世界”,完成一系列代表作,如《边城》、《长河》 、《湘行散记》等。沈从文一生创作的结集约有80多部,是现代作家中成书最多的一个。

他的小说取材广泛,描写了从乡村到城市各色人物的生活,其中以反映湘西下层人民生活的作品最具特色。沈从文创作的小说主要有两类,一种是以湘西生活为题材,一种是以都市生活为题材,前者通过描写湘西人原始,身然的生命形式,赞美人性美;后者通过都市生活的腐化堕落,揭示都市自然人性的丧失。

沈先生在国外名声鹊起,于1980年应邀赴美国讲学,并进入诺贝尔文学奖的终审名单。 湘西风光沈从文名言沈从文墓 位于凤凰县听涛山麓,墓碑为云菇状的天然五彩石,上有沈从文名言:“照我思索,能理解我;照我思索,可认识人。”离此不远的树荫下,有沈从文的表侄儿、画家黄永玉夫妇所立的碑,上有黄永玉手书:一个士兵要不战死沙场便是回到故乡。黄永玉手书沈 从 文 墓 1.阅读课文,思考本文主要写的是什么内容?可以分为几个部分?速读文本,整体感知本文描述了沈从文儿时上私塾、新式小学时的逃学生活。可以分为三个部分:

第一部分(1-7):主要是追述自己转入新式小学之前的读书、逃学的生活。

第二部分(8-31):主要是细致讲述自己上新式小学以后的读书、逃学生活。

第三部分(32-33):自我评述早年的读书、逃学生活,对其收获及影响进行总结。 2.课文的标题是“我读一本小书同时又读一本大书” 。请说说这本 “小书”是指什么,“大书”指的又是什么?

“小书”指的是课本知识。

“大书”指的是大自然和人间生活。跳读文本,把握内容 1.找出文中描写沈从文在学校学习的文段,看看沈从文是如何读“小书”的?

第3段:初上学时… …

第31段:可是只要我不逃学… … 2. 沈从文逃学之后都做了些什么?

“用自己的眼睛看世界一切,到不同社会中去生活” 到水边,河水中玩

到城外庙玩耍

上学路上看街景

看杀人,看杀牛,看边街铺子生活

下雨天,看打捞

抓蟋蟀,斗蟋蟀

偷李子枇杷

…… 3. 沈从文从逃学生活中收获了什么?

培养了观察力和想像力

激发了强烈的求知欲

养成了独立意识

学会思索,认识了美

体验了生命的本真和快乐

……

增加了阅历,开阔了视野,小小心灵变得越来越充实。 4. 从文中找出沈从文逃学的理由,请你概括沈从文逃学的原因。

封建式教育压制小孩的天性;

对大自然多彩生活的向往和强烈的求知欲。 1)简单枯燥的私塾、学校教育无法满足“我”的好奇心。 2)生机盎然的大自然深深吸引着“我”, 3)丰富多采的人间生活吸引着“我”。“我的智慧应当从直接生活上吸收消化……“我的心总得为一种新鲜声音、新鲜颜色、新鲜气味而跳”。“我学会了用自己的眼睛看世界一切,到不同社会中去生活”。逃学成才从逃学的“本意”看

从逃学后的“行为”看

从逃学的“收获”看 并不是厌恶书本知识,逃避知识学习,相反,他还把“小书”读好了。 用心观察自然和社会生活,用心思考,把“大书”读好了。 1、封建式教育压制小孩的天性;

2、对大自然多彩生活的向往和强烈的求知欲。 5. 沈从文在文本中如何评价这段儿时的经历?“总而言之,这样玩一次,就只一次,也似乎比读半年书还有益处。若把一本好书同这种好地方仅我检选一种,直到如今我还觉得不必看这本用文字写成的小书,却应当去读那本用人事写成的大书。”

——沈从文? 6. 从文中来看,沈从文逃学严重吗?你觉得他是个坏学生吗?

严重。 沈从文并非是坏学生。沈从文的逃学并非不爱学习,而是为了更好的学习。从沈从文的经历可以看出,人与大自然的关系应该是一种亲和的关系。人应该取法自然的活力,汲取自然的营养,完善自己的精神品行。好奇天真不受束缚 向往自然喜欢幻想 7. 从文本中,你看出沈从文儿时是个怎样的人?爱思考善观察精读文本,深入探究 1.写自传要善于抓住真实生动的细节,沈从文在逃学过程中遇到有趣的人和事,请把有关的细节描写找出来。谈谈这些细节描写的作用是什么。 和逃学相关的细节描写主要有:

①从我家中到那个新的学塾里去时,路上我可看到……

②又有铁匠铺……

③落过大雨以后的水中玩耍

④落过小雨以后的捉蟋蟀、斗蟋蟀

⑤偷桃子批杷 (2)作用:这些具体生动的细节描写把逃学中所经历人事富有情趣地展示出来,使读者可以深刻地领略大自然和社会生活对作者的人生观所产生的巨大影响,体会到“大书”的博大精深、奥妙无穷。 2.沈从文在逃学过程中扑捉到大自然里的声音、颜色、气味,在大自然的亲近与熏陶中感受到了生命的本真和快乐。请谈谈你从中体会到什么?人与大自然的关系应该是怎样的?

(1)声音:“若在四月落了点小雨,山地里田塍上各处都是蟋蟀声音,真使人心花怒放。”“蝙蝠的声音,一只黄牛当屠户把刀割进它喉中时叹息的声音,藏在田塍土穴中大黄喉蛇的鸣声,黑暗中鱼在水面拨刺的微声” (2)气味:“还各处去嗅闻,死蛇的气味,腐草的气味,屠户身上的气味,烧碗处土窑被雨淋以后放出的气味,要我说来虽当时无法用言语去形容,要我辨别却十分容易。”

(3)颜色:“城头上有白色炊烟,街巷里有摇铃铛卖煤油的声音”“风箱于是就连续发出一种吼声,火炉上便放出一股臭烟同红光。待到把赤红的热铁拉出搁放到铁砧上时……” 从沈从文的经历可以看出,人与大自然的关系应该是一种亲和的关系。人应该取法自然的活力,汲取自然的营养,完善自己的精神品行。逃归自然,寻找本真 从作者的描述看,作者的观察敏锐,记忆超强,对现象世界十分倾心,对大自然的声、光、颜色、气味、社会上的人与事怀有浓厚的兴趣。他把大自然与社会生活称为一本“大书”,他从这本“大书”中学到了许多书本上没有的东西,他在自然和社会中倾心体验。 尊重生命本真 3.从文本来看,儿时的经历对沈从文的人生产生了怎样的影响?

(1)感情上:感情流动而不凝固

(2)学识上:善观察,智慧增长

(3)性格上:多思善疑,常常为人生远景而凝眸

(4)审美上:认识美

(5)创作上:“大书”对沈从文创作的影响:

1、培养了观察力和想像力

——笔下细致的描写(自然的、生活的)

2、认识了生命本真的快乐与温暖

——生命美

3、水的影响

——水的故事、水性人物……

……沈从文曾说:“值得回忆的哀乐人事常是湿的。” “苦苦怀恋我家乡那条沅水和水边的人们,对我自己的作品,我比较喜爱的还是描写我家乡水边的哀乐人事……” “我学会用小小脑子去思索一切,全亏得是水。我对于宇宙认识得深一点,也亏得是水。”? “我在那条河流边住下的日子约5年。这一大堆日子中我差不多无日不与河水发生关系。走长路皆得住宿到桥边与渡头,值得回忆的哀乐人事常是湿的。”? “我虽然离开了那条河流,我所写的故事,却多数是水边的故事。故事中我所满意的文章,常用船上水上作背景,我故事中人物的性格,全为我在水边船上所见到的人物性格。我文字中一点忧郁气氛,便因为被过去15年前南方的阴雨天气影响而来。”? ??????(选自沈从文《我的写作与水的关系》)? 水给爷爷“三样东西”:

1、水给了他想像力和自己的思索方式。

2、水给了他执著柔韧的性格。他曾说过:“水的德性为兼容并包,从不排斥拒绝不同方式浸入生命的任何离奇不经事物,却也从不受它的玷污影响。

3、水激发他对人世怀抱虔诚的爱与愿望。 他用不是时尚的方法去爱一个多难的国家,他执著地用自然的美,人性的美,后来是用古代文明的美编织了一个朴实单纯的理想。

——沈红《湿湿的想念》 4.你如何看待本文所写到的儿童身上表现出来的“野性”?

沈从文的逃学并非不爱学习,而是为了更好的学习。

孩童的天性是游戏,儿童身上的“野性”正是其天性的有机组成部分。没有了适当的“野性”,也就没有了生命的敏感、好奇。也就不可能产生真正的创造力。 5.本文属于自传,自传有什么特点?试结合自传特点对本文进行解析。 法国著名自传诗学家菲力普·勒热讷在他的《自传契约》中给自传的定义是:

“当某个人主要强调他的个人生活尤其是他的个性的历史时,我们把这个人用散文体写成的回顾性叙事称作自传。” 该定义涉及三个方面的因素。

1.语言形式:a .叙事;b .散文体。

2.所探讨的主题:个人生活、个性历史。

3.作者的情形:a.作者、叙述者和人物的同一;b .叙事的回顾视角。 用真实生动的文字介绍自己、再现自己的传记,就是自传。

自传的写作,既是一个让他人认识你、了解你的过程,也是一个静默反观、清理内心的自我反省的过程。自传现我旧我读者回忆、展现(细节)反思、批判—表现、解释自我画像

自我反省

让人了解品味细节

联系反思

认识传主作者社会西方的自传主张自传是“一个人书写自身”。

西方自传注重自我本身的历史演变,分析今日之我与昔日之我的不同,追寻自我人格完善,以自我审视、自我反省为重。

西方自传的第一要义是为读者(公众)打造一个真实的自我。

重人轻史中国的自传中国古代自传一开始就与史学捆绑在一起。

重史轻人一个人,出身无论贵贱,容貌无论美丑,经历或坎坷或平淡,在人生的路途上都会积累自己的记忆,自传的作者犹如画家,运用手中这支妙笔把这些宝贵的精神财富展现出来,将真实的自己画出来。要画好这幅自我画像,作者要做到心诚、眼细和手巧。

(1)“心诚”指的是画家作者要心怀真诚(传记的真实性)。傅雷说:“有了真诚,才会有虚心;有了虚心,才肯丢开自己去了解别人,也才能放下虚伪的自尊心去了解自己。”给自己画像就是要真正了解自己,抛开虚伪和粉饰,诚实坦然地面对自己。写出举世名作《边城》的沈从文在自传里并没有隐晦自己的逃学生涯,而是真诚袒露了自己逃学后如何在大自然里流连忘返的快乐内心,读者在阅读后不仅没有感到不可思议,反而更深刻地领会了他在文学作品里体现的热衷自然、崇尚天性的艺术追求。 (2)“眼细”指的是作者要善于捕捉既真实又生动的细节(传记的文学性、可读性)。自传除了让人看到真实的人生经历,还要表现出丰满突出的人物形象。生动传神的细节描绘就是表现人物的重要手段。沈从文在自传中对上学途中看到的事物作了很多生动传神的细节描写,写针铺之形象——门前永远必有一老人戴了极大的眼镜,低下头来在那里磨针。对皮匠、剃头铺、豆腐作坊、屠户肉桌上的肉等都突出了细节描写。 (3)“手巧”指的是写自传要善于布局,巧于叙述(传记的文学性)。自传的写作,和很多文体写作一样,也要讲究结构的精致巧妙。元曲大家乔吉谈作曲有六字诀“凤头、猪肚、豹尾”,强调开头要俊秀光鲜,主体要充实饱满,结尾要灵巧有力,这对传记的结构布局也是适用的。在叙述方法上,运用顺序法,即按照人从小到大的成长经历叙述,这样写的好处是清楚流畅。运用倒叙法,即把后发生的事情先写,然后再回头叙述之前的经历,这样写可以产生“先声夺人”的效果。无论采用何种方法,只要作品能呈现一个真性情的自我,具备优雅的艺术感染,就是一部好传记,一部优秀的文学作品!本文按照自己由小到大的顺序写,思路清晰。 推荐阅读:《沈从文传》 凌宇/著、《沈从文的窘困》、《沈从文第一次讲课》、《沈从文的爱情》、《凤凰之子?沈从文传》(结论篇) 金介甫/著。拓展延伸 2.从文章中的描写来看,小时候的沈从文是一个常常逃学的孩子,由此来说,他是一个调皮而又不愿意读书的学生,你同意这个观点么?文中有没有可以说明他不是坏学生的内容?

【提示】他的逃学和我们所说的逃学是不同的,他的不学是为了更好的学。从文中的这段描述可以看出来的。“可是只要我不逃学,在学校里我是不至于像其他那些人受处罚的。我从不用心念书,但我从不在应当背诵时节无法对付。许多书总是临时来读十遍八遍,背诵时节却居然朗朗上口,一字不遗。也似乎就由于这份小小聪明,学校把我同一般同学一样待遇,更使我轻视学校。家中不了解我为什么不想上进,不好好的利用自己聪明用功,我不了解家中为什么只要我读书,不让我玩。我自己总以为读书太容易了点,把认得的字记记那不算什么希奇。最希奇处应当是另外那些人,在他那分习惯下所做的一切事情。”

同课章节目录

- 一 黄河颂

- 二《繁星》五首

- 三 现代诗歌二首

- 我爱这土地

- 乡愁

- 四 孩童之道

- 五 在梦的远方

- 六 木兰诗

- 七 唐诗五首

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 望月怀远

- 逢雪宿芙蓉山主人

- 闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

- 八 词三首

- 梦江南

- 乌夜啼

- 浣溪沙

- 九 从百草园到三味书屋

- 一〇 我读一本小书同时又读一本大书

- 一一 用耳朵阅读

- 一二 最后一课

- 一三《论语》十则

- 一四 古代神话传说五则

- 盘古开天地

- 女娲补天

- 精卫填海

- 夸父逐日

- 伯牙善鼓琴

- 一五 一窠八哥的谜

- 一六 黄鹂——病期琐事

- 一七 会唱歌的火炉

- 一八 傻瓜

- 一九 不会叫的狗

- 二〇 陋室铭

- 二一 爱莲说

- 二二 大闹天宫

- 旧版资料

- 第一单元

- 第二单元

- 第三单元

- 第四单元

- 第五单元