语文七年级上北京课改版4.15《父母的心》课件(40张)

文档属性

| 名称 | 语文七年级上北京课改版4.15《父母的心》课件(40张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京课改版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-09-12 08:17:33 | ||

图片预览

文档简介

课件40张PPT。父 母 的 心川端康成世间的爱千万种,

惟有父母之爱最无私,

时间的长河可以带走一切,

但带不走父母的爱.

它已深入我们的骨髓,

溶入我们的血液,

这爱留在我们的心中,

时刻温暖我们的生命历程.诗歌欣赏

1.出声朗读课文,读准字音,读通语句.

2.边读边用横线标出重点字词.

3.理清文章思路.

4.体会字里行间所体现的浓浓的爱心,淡淡的哀怨.学习目标:作者: 川端康成

川端康成,日本现、当代小说家。出生大阪。幼年父母双亡。后来祖父母和姐姐又陆续病故,孤独忧郁伴其一生。 1968年因《伊豆的舞女》《雪国》《千羽鹤》《古都》获诺贝尔奖。你知道吗? 作者年幼父母双亡,只好寄居在体弱多病、双目盲瞎、住在郊区的祖父家中。不久,祖父也猝逝。由于从小没有得到父母的关怀,因而特别渴望父爱母爱,他的许多作品中都反映了这一倾向。《父母的心》以他惯有的纤细笔触,怀着淡淡的哀怨,描写了一个动人肺腑的亲子之爱的故事,催人泪下。

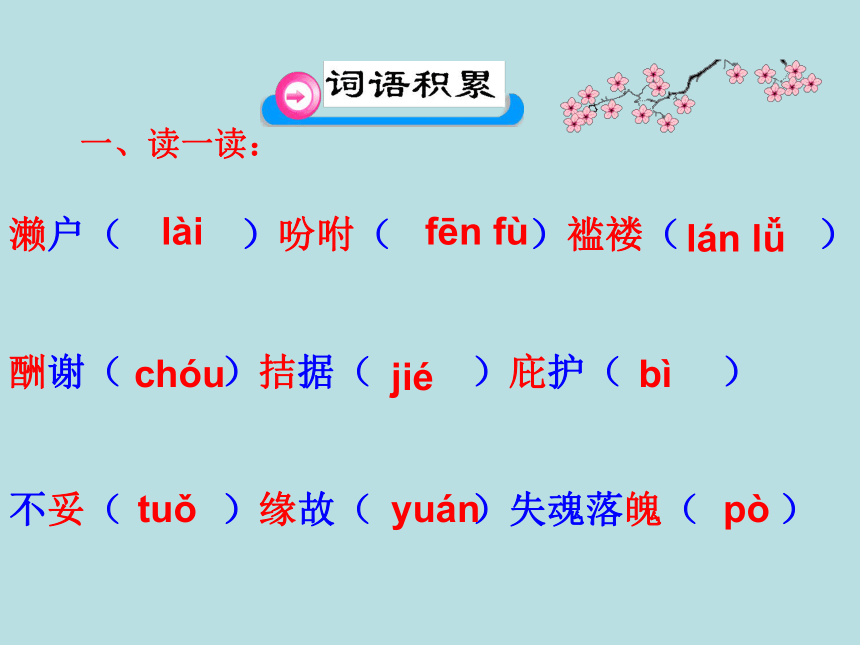

濑户( )吩咐( )褴褛( )

酬谢( )拮据( )庇护( )

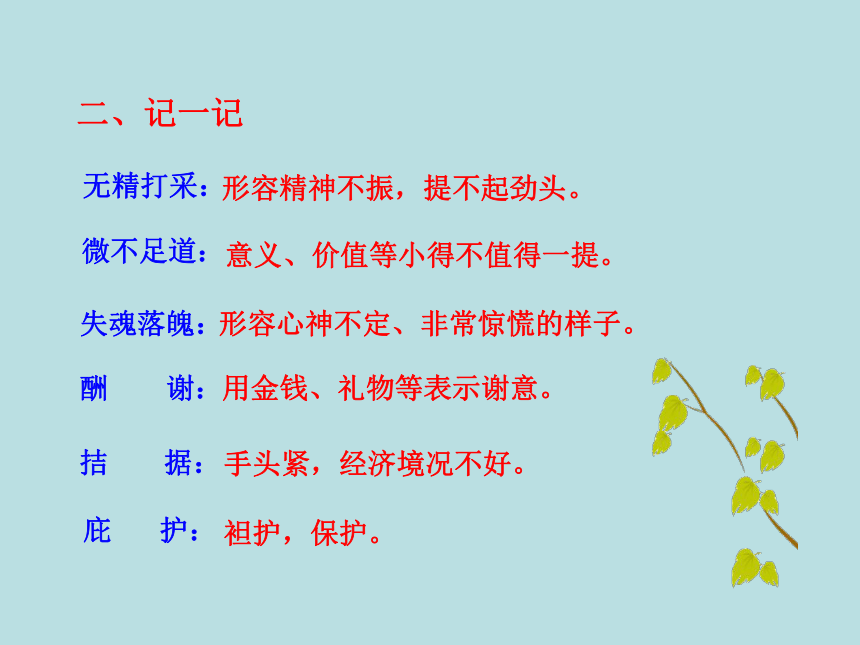

不妥( )缘故( )失魂落魄( )làifēn fùlán lǚchóutuǒyuánpòjiébì一、读一读:酬 谢:无精打采:微不足道:拮 据:庇 护:失魂落魄:二、记一记形容精神不振,提不起劲头。意义、价值等小得不值得一提。形容心神不定、非常惊慌的样子。用金钱、礼物等表示谢意。手头紧,经济境况不好。袒护,保护。感受父母心 请概括本文的主要内容。

要求:(1)语言简明

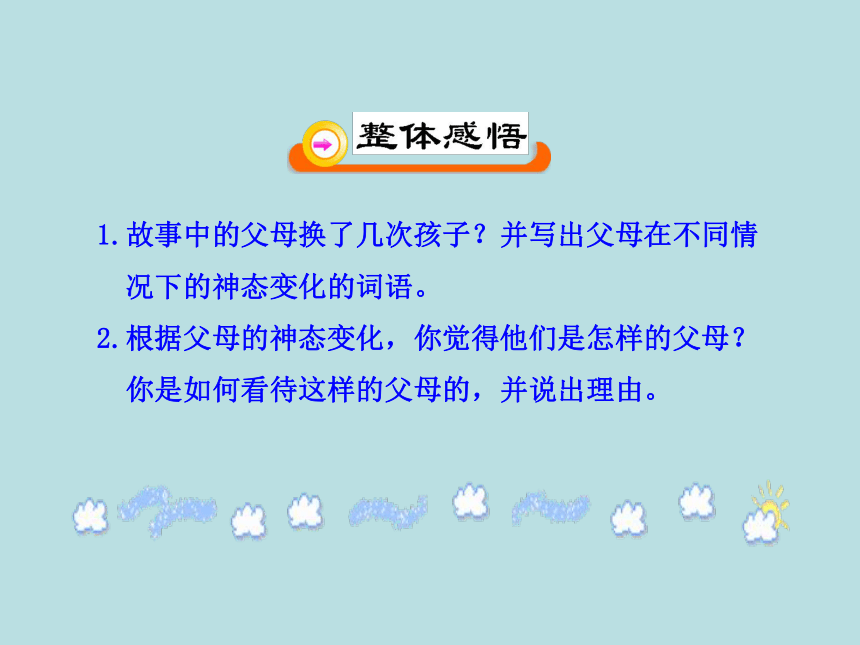

(2)内容完整 本文讲了一对穷夫妻最终拒绝优越的条件,不愿把自己任何一个孩子给富人的故事。1.故事中的父母换了几次孩子?并写出父母在不同情

况下的神态变化的词语。

2.根据父母的神态变化,你觉得他们是怎样的父母?

你是如何看待这样的父母的,并说出理由。? 1.故事中的父母换了几次孩子?并写出父母在不同情况下的神态变化的词语。

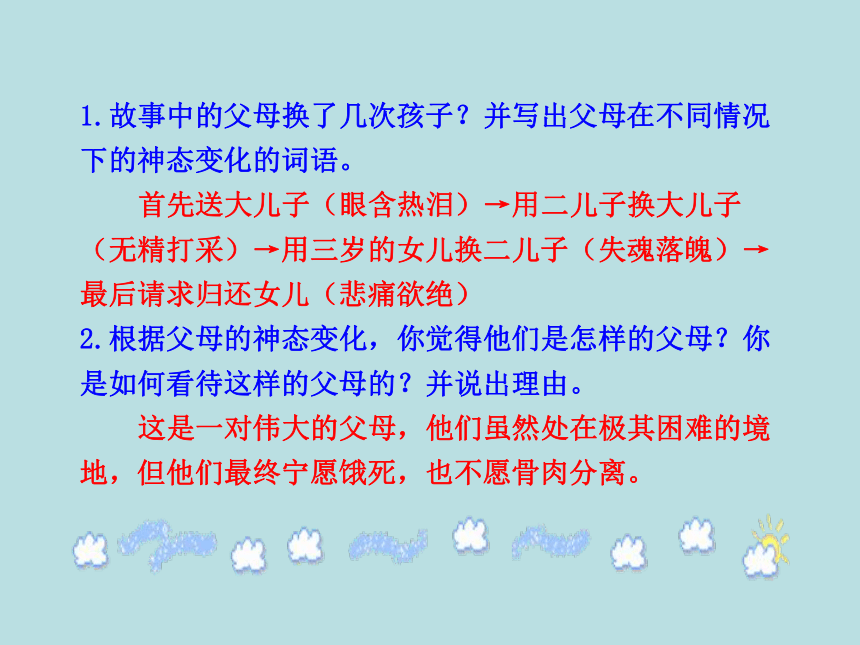

首先送大儿子(眼含热泪)→用二儿子换大儿子(无精打采)→用三岁的女儿换二儿子(失魂落魄)→最后请求归还女儿(悲痛欲绝)

2.根据父母的神态变化,你觉得他们是怎样的父母?你是如何看待这样的父母的?并说出理由。

这是一对伟大的父母,他们虽然处在极其困难的境地,但他们最终宁愿饿死,也不愿骨肉分离。 一、研读文本1.题目“父母的心”含义是什么?在文中起什么作用? 2.最后一次要孩子时,父亲说道“与其舍掉一个孩子,还不如爹妈儿女一家六口饿死在一起好。”是父亲宁肯饿死孩子,也不想让他过上好日子吗? 3.课文如果一开始就写贫穷父母一个孩子也不送,是否更能表现父母爱子之心?现在这样写有什么好处? 4.财主夫人最后说,“就算做你们教给我懂得父母之心的酬谢吧。”财主夫人所指的“父母之心”是什么呢? 5.通读课文,分析本文故事情节是如何逐步展开的? 指天下父母对子女的爱心。这是文章的主题,贯穿、推动着整个故事的情节,起到画龙点睛的作用。1.题目“父母的心”含义是什么?在文中起什么作用?2.最后一次要孩子时,父亲说道“与其舍掉一个孩子,还不如爹妈儿女一家六口饿死在一起好。”是父亲宁肯饿死孩子,也不想让他过上好日子吗?

不是的。这是父母对子女的一颗至亲至诚的爱心,这颗爱心是无价的。 3.财主夫人最后说,“就算做你们教给我懂得父母之心 的酬谢吧。”财主夫人所指的“父母之心”是什么呢?

对孩子真诚、无私、不能割舍的爱。

开始财主夫人对于这对夫妻几次三番换孩子是有看法的,但每次换孩子的理由,都让人无法拒绝,尤其是最后一次,夫妻哭着要回女儿的那段对白,深深打动了财主夫人,让她明白了父母对子女的那种发自内心的爱是任何金钱无法换取的。拓展与探究本文为什么起名“父母的心”? “心”在文中有何含义,起到什么作用? 因为文章中的父母亲从事件开始,心理就不断地变化着;对人物的描写都是围绕他们的心理变化展开的;父母最后的决定可以真切地反映天下父母对子女的爱心。

“心”指的是父母对子女的眷爱之心,是这篇文章的主题,也是导线,串起了整个故事的情节,起到了画龙点睛的作用。4.课文如果一开始就写贫穷父母一个孩子也不送,是否更能表现父母的爱子之心?现在这样写有什么好处?

不能。因为父母总是为自己的孩子着想的,他们希望自己的孩子能过上好日子。当有人开出优越的条件时,贫穷父母是不能不为自己的孩子着想的。如果一开始就加以拒绝,就显得不真实,不自然,也不能充分表达父母爱子之心。现在这样写的好处是:①符合生活的真实;②能把贫穷父母曲折复杂的内心活动表现出来;③惟其如此,才能使作品产生感染力,打动读者的心。5.通读课文,分析本文故事情节是如何逐步展开的?

文章围绕“送子”一事,按父母二人心态的变化,一层一层地展开。一开场通过财主夫人与父亲衣着上强烈的对比映衬出双方家庭背景的极大差距。通过女佣与父亲的对话让读者清楚两个家庭有很好的互补性,给之后故事的发展提供了条件。接着,理所当然的,财主夫人得到了孩子,而贫穷的家庭得到了他们最需要的钱。这时,故事情节峰回路转,一系列的调换让大家疑惑这对父母亲究竟想怎样。最后,贫穷的父母作出了让人意想不到的决定:一个孩子也不能送,同时也感动了财主夫人,故事也达到了高潮。几次“换子”的变化,都显得合情合理,情节虽然一波三折,但读起来十分顺畅自然。请你结合对课文的理解,谈谈本文的主旨。

本文通过一对穷夫妻最终拒绝优越的条件,不愿把自己任何一个孩子给富人的故事,表现了天下父母对自己子女的一颗崇高的爱心。二、探究主旨 故事情节 破题(1、2)交代故事背景和人物关系。想领养孩子。三次换送子女。要回女儿。一家六口团聚。开端(3-6)发展(7-12)高潮(13-16)结局(17)思考:文中的那对父母共几次送换要自己的孩子?

每次送换要时表情怎样?

心理是怎么想的?

送换要的理由又是什么? 抓线索,理情节送走( ) ( )换( )

( )换( ) 要回( )一波三折,跌宕起伏大儿子二儿子大儿子女儿二儿子女儿 父母的心送长子 换女儿 换次子 要女儿 (一波三折)

父母的心贵夫人要小孩

情节表情送走长子

送走次子送走女儿

要回女儿

犹豫不决

难割难舍

无精打采

失魂落魄失声痛哭

爱

体会感悟讨论:穷人夫妇为什么要把孩子

送给富太太?浓浓的爱心,淡淡的哀怨你赞成穷人要回孩子的做法吗?为什么?

三、品析语言1.仔细体味课文中所写的“当爹妈的心”,根据下面提 供的情境,用一两句话写出“那位父亲”和他妻子的 心理。 ⑴财主夫人要求送一个孩子给她时: ⑵送走长子时: ⑶用次子换回长子时: ⑷用女儿换回次子时: ⑸要回女儿时:2.“那一家六口终于又团聚了”一句中,“终于”的 表达作用是什么? 3.课文的原文有这样一句:“……但是孩子的衣服却相 当的脏。”课文将这个“脏”字改作“破旧”。为什 么要这样改?请说说你的体会。⑴财主夫人要求送一个孩子给她时:那位父亲犹豫不决,要和孩子妈妈商量后才决定。

⑵送走长子时:贫穷父母认为对方条件优越,送走一个孩子可让他过好日子,自己的负担也可减轻一些。

⑶用次子换回长子时:实在舍不得长子,要把他要回来。怎么要?用老二去换老大吧,就说长子是接班人,不论怎么穷,也不能把长子给人。

⑷用女儿换回次子时:次子也舍不得,也要去把他要回来。怎么要?用女儿去换他吧,就说老二长得和去世的婆婆一模一样,扔了他就扔了婆婆,这是不孝啊。

⑸要回女儿时:女儿太小了,也舍不得。现在拿了她的钱怎么办?如数奉还,我们宁愿全家六口饿死在一起。2.“那一家六口终于又团聚了”一句中,“终于”的表达作用是什么?

“终于”表示经过种种变化或等待之后出现的情况,准确地说明了“一家六口人团聚”是经过几送几换之后出现的,较好地总结了上文的内容。

3.课文的原文有这样一句:“……但是孩子的衣服却相当的脏。”课文将这个“脏”字改作“破旧”。为什么要这样改?请说说你的体会。

感彩起了变化。“脏”表现孩子的父母懒惰,不爱整洁,带贬义;而“破旧”是一个中性词,只表现“穷”的一面。 父母的心

川端康成送要换换爱仿写句子,抒写感受父母的心是一缕春风,吹暖了我们的心田;

父母的心是一条溪流,带来了一路的欢歌;

__________________, ________________;

__________________, ________________。作品风格浓浓的爱心 淡淡的哀怨 谈谈生活中令你感动的父母之爱,并回忆描写相同内容的古诗。 文中说“与其舍掉一个孩子,还不如爹妈儿女一家六口饿死在一起好”,设想一下,这家人在团聚以后命运会怎样,为文章续写一个结尾。(字数250左右)

作 业链接生活讲讲发生在你身边的亲情故事。 如果说母爱是船,载着我们从少年走向成熟;那么父爱就是一片海,给了我们一个幸福的港湾。如果母亲的真情,点燃了我们心中的希望;那么父亲的厚爱,将是鼓起我们远航的风帆。父恩比山高,母恩比海深。让我们永远感恩父母!父母的心拓展延伸:

你能找出赞美 父爱母爱的诗歌、 谚语、歌曲吗?说给大家听听吧!世间的爱千万种,

惟有父母之爱最无私,

时间的长河可以带走一切,

但带不走父母的爱,

它已深入我们的骨髓,

溶入我们的血液,

这爱留在我们的心中,

时刻温暖我们的生命历程。

格言、名句示例

1、娘想儿,长江水;儿想娘,扁担长(中国谚语)

2、乌鸦认为自己的孩子最优秀(英国谚语)

3、父母的美德是儿女最大的财富(法国谚语)

4、父恩比山高,母恩比海深(日本谚语)

5、一父养十子之至情,较十子对于一父之情为 深(德国谚语)

6、父母对子女的爱,尤其是母爱,是人类最高尚纯洁的、美好的感情(加莉娜)

父恩比山高,母恩比海深。

——日本谚语

惟有父母之爱最无私,

时间的长河可以带走一切,

但带不走父母的爱.

它已深入我们的骨髓,

溶入我们的血液,

这爱留在我们的心中,

时刻温暖我们的生命历程.诗歌欣赏

1.出声朗读课文,读准字音,读通语句.

2.边读边用横线标出重点字词.

3.理清文章思路.

4.体会字里行间所体现的浓浓的爱心,淡淡的哀怨.学习目标:作者: 川端康成

川端康成,日本现、当代小说家。出生大阪。幼年父母双亡。后来祖父母和姐姐又陆续病故,孤独忧郁伴其一生。 1968年因《伊豆的舞女》《雪国》《千羽鹤》《古都》获诺贝尔奖。你知道吗? 作者年幼父母双亡,只好寄居在体弱多病、双目盲瞎、住在郊区的祖父家中。不久,祖父也猝逝。由于从小没有得到父母的关怀,因而特别渴望父爱母爱,他的许多作品中都反映了这一倾向。《父母的心》以他惯有的纤细笔触,怀着淡淡的哀怨,描写了一个动人肺腑的亲子之爱的故事,催人泪下。

濑户( )吩咐( )褴褛( )

酬谢( )拮据( )庇护( )

不妥( )缘故( )失魂落魄( )làifēn fùlán lǚchóutuǒyuánpòjiébì一、读一读:酬 谢:无精打采:微不足道:拮 据:庇 护:失魂落魄:二、记一记形容精神不振,提不起劲头。意义、价值等小得不值得一提。形容心神不定、非常惊慌的样子。用金钱、礼物等表示谢意。手头紧,经济境况不好。袒护,保护。感受父母心 请概括本文的主要内容。

要求:(1)语言简明

(2)内容完整 本文讲了一对穷夫妻最终拒绝优越的条件,不愿把自己任何一个孩子给富人的故事。1.故事中的父母换了几次孩子?并写出父母在不同情

况下的神态变化的词语。

2.根据父母的神态变化,你觉得他们是怎样的父母?

你是如何看待这样的父母的,并说出理由。? 1.故事中的父母换了几次孩子?并写出父母在不同情况下的神态变化的词语。

首先送大儿子(眼含热泪)→用二儿子换大儿子(无精打采)→用三岁的女儿换二儿子(失魂落魄)→最后请求归还女儿(悲痛欲绝)

2.根据父母的神态变化,你觉得他们是怎样的父母?你是如何看待这样的父母的?并说出理由。

这是一对伟大的父母,他们虽然处在极其困难的境地,但他们最终宁愿饿死,也不愿骨肉分离。 一、研读文本1.题目“父母的心”含义是什么?在文中起什么作用? 2.最后一次要孩子时,父亲说道“与其舍掉一个孩子,还不如爹妈儿女一家六口饿死在一起好。”是父亲宁肯饿死孩子,也不想让他过上好日子吗? 3.课文如果一开始就写贫穷父母一个孩子也不送,是否更能表现父母爱子之心?现在这样写有什么好处? 4.财主夫人最后说,“就算做你们教给我懂得父母之心的酬谢吧。”财主夫人所指的“父母之心”是什么呢? 5.通读课文,分析本文故事情节是如何逐步展开的? 指天下父母对子女的爱心。这是文章的主题,贯穿、推动着整个故事的情节,起到画龙点睛的作用。1.题目“父母的心”含义是什么?在文中起什么作用?2.最后一次要孩子时,父亲说道“与其舍掉一个孩子,还不如爹妈儿女一家六口饿死在一起好。”是父亲宁肯饿死孩子,也不想让他过上好日子吗?

不是的。这是父母对子女的一颗至亲至诚的爱心,这颗爱心是无价的。 3.财主夫人最后说,“就算做你们教给我懂得父母之心 的酬谢吧。”财主夫人所指的“父母之心”是什么呢?

对孩子真诚、无私、不能割舍的爱。

开始财主夫人对于这对夫妻几次三番换孩子是有看法的,但每次换孩子的理由,都让人无法拒绝,尤其是最后一次,夫妻哭着要回女儿的那段对白,深深打动了财主夫人,让她明白了父母对子女的那种发自内心的爱是任何金钱无法换取的。拓展与探究本文为什么起名“父母的心”? “心”在文中有何含义,起到什么作用? 因为文章中的父母亲从事件开始,心理就不断地变化着;对人物的描写都是围绕他们的心理变化展开的;父母最后的决定可以真切地反映天下父母对子女的爱心。

“心”指的是父母对子女的眷爱之心,是这篇文章的主题,也是导线,串起了整个故事的情节,起到了画龙点睛的作用。4.课文如果一开始就写贫穷父母一个孩子也不送,是否更能表现父母的爱子之心?现在这样写有什么好处?

不能。因为父母总是为自己的孩子着想的,他们希望自己的孩子能过上好日子。当有人开出优越的条件时,贫穷父母是不能不为自己的孩子着想的。如果一开始就加以拒绝,就显得不真实,不自然,也不能充分表达父母爱子之心。现在这样写的好处是:①符合生活的真实;②能把贫穷父母曲折复杂的内心活动表现出来;③惟其如此,才能使作品产生感染力,打动读者的心。5.通读课文,分析本文故事情节是如何逐步展开的?

文章围绕“送子”一事,按父母二人心态的变化,一层一层地展开。一开场通过财主夫人与父亲衣着上强烈的对比映衬出双方家庭背景的极大差距。通过女佣与父亲的对话让读者清楚两个家庭有很好的互补性,给之后故事的发展提供了条件。接着,理所当然的,财主夫人得到了孩子,而贫穷的家庭得到了他们最需要的钱。这时,故事情节峰回路转,一系列的调换让大家疑惑这对父母亲究竟想怎样。最后,贫穷的父母作出了让人意想不到的决定:一个孩子也不能送,同时也感动了财主夫人,故事也达到了高潮。几次“换子”的变化,都显得合情合理,情节虽然一波三折,但读起来十分顺畅自然。请你结合对课文的理解,谈谈本文的主旨。

本文通过一对穷夫妻最终拒绝优越的条件,不愿把自己任何一个孩子给富人的故事,表现了天下父母对自己子女的一颗崇高的爱心。二、探究主旨 故事情节 破题(1、2)交代故事背景和人物关系。想领养孩子。三次换送子女。要回女儿。一家六口团聚。开端(3-6)发展(7-12)高潮(13-16)结局(17)思考:文中的那对父母共几次送换要自己的孩子?

每次送换要时表情怎样?

心理是怎么想的?

送换要的理由又是什么? 抓线索,理情节送走( ) ( )换( )

( )换( ) 要回( )一波三折,跌宕起伏大儿子二儿子大儿子女儿二儿子女儿 父母的心送长子 换女儿 换次子 要女儿 (一波三折)

父母的心贵夫人要小孩

情节表情送走长子

送走次子送走女儿

要回女儿

犹豫不决

难割难舍

无精打采

失魂落魄失声痛哭

爱

体会感悟讨论:穷人夫妇为什么要把孩子

送给富太太?浓浓的爱心,淡淡的哀怨你赞成穷人要回孩子的做法吗?为什么?

三、品析语言1.仔细体味课文中所写的“当爹妈的心”,根据下面提 供的情境,用一两句话写出“那位父亲”和他妻子的 心理。 ⑴财主夫人要求送一个孩子给她时: ⑵送走长子时: ⑶用次子换回长子时: ⑷用女儿换回次子时: ⑸要回女儿时:2.“那一家六口终于又团聚了”一句中,“终于”的 表达作用是什么? 3.课文的原文有这样一句:“……但是孩子的衣服却相 当的脏。”课文将这个“脏”字改作“破旧”。为什 么要这样改?请说说你的体会。⑴财主夫人要求送一个孩子给她时:那位父亲犹豫不决,要和孩子妈妈商量后才决定。

⑵送走长子时:贫穷父母认为对方条件优越,送走一个孩子可让他过好日子,自己的负担也可减轻一些。

⑶用次子换回长子时:实在舍不得长子,要把他要回来。怎么要?用老二去换老大吧,就说长子是接班人,不论怎么穷,也不能把长子给人。

⑷用女儿换回次子时:次子也舍不得,也要去把他要回来。怎么要?用女儿去换他吧,就说老二长得和去世的婆婆一模一样,扔了他就扔了婆婆,这是不孝啊。

⑸要回女儿时:女儿太小了,也舍不得。现在拿了她的钱怎么办?如数奉还,我们宁愿全家六口饿死在一起。2.“那一家六口终于又团聚了”一句中,“终于”的表达作用是什么?

“终于”表示经过种种变化或等待之后出现的情况,准确地说明了“一家六口人团聚”是经过几送几换之后出现的,较好地总结了上文的内容。

3.课文的原文有这样一句:“……但是孩子的衣服却相当的脏。”课文将这个“脏”字改作“破旧”。为什么要这样改?请说说你的体会。

感彩起了变化。“脏”表现孩子的父母懒惰,不爱整洁,带贬义;而“破旧”是一个中性词,只表现“穷”的一面。 父母的心

川端康成送要换换爱仿写句子,抒写感受父母的心是一缕春风,吹暖了我们的心田;

父母的心是一条溪流,带来了一路的欢歌;

__________________, ________________;

__________________, ________________。作品风格浓浓的爱心 淡淡的哀怨 谈谈生活中令你感动的父母之爱,并回忆描写相同内容的古诗。 文中说“与其舍掉一个孩子,还不如爹妈儿女一家六口饿死在一起好”,设想一下,这家人在团聚以后命运会怎样,为文章续写一个结尾。(字数250左右)

作 业链接生活讲讲发生在你身边的亲情故事。 如果说母爱是船,载着我们从少年走向成熟;那么父爱就是一片海,给了我们一个幸福的港湾。如果母亲的真情,点燃了我们心中的希望;那么父亲的厚爱,将是鼓起我们远航的风帆。父恩比山高,母恩比海深。让我们永远感恩父母!父母的心拓展延伸:

你能找出赞美 父爱母爱的诗歌、 谚语、歌曲吗?说给大家听听吧!世间的爱千万种,

惟有父母之爱最无私,

时间的长河可以带走一切,

但带不走父母的爱,

它已深入我们的骨髓,

溶入我们的血液,

这爱留在我们的心中,

时刻温暖我们的生命历程。

格言、名句示例

1、娘想儿,长江水;儿想娘,扁担长(中国谚语)

2、乌鸦认为自己的孩子最优秀(英国谚语)

3、父母的美德是儿女最大的财富(法国谚语)

4、父恩比山高,母恩比海深(日本谚语)

5、一父养十子之至情,较十子对于一父之情为 深(德国谚语)

6、父母对子女的爱,尤其是母爱,是人类最高尚纯洁的、美好的感情(加莉娜)

父恩比山高,母恩比海深。

——日本谚语