词五首 课件

图片预览

文档简介

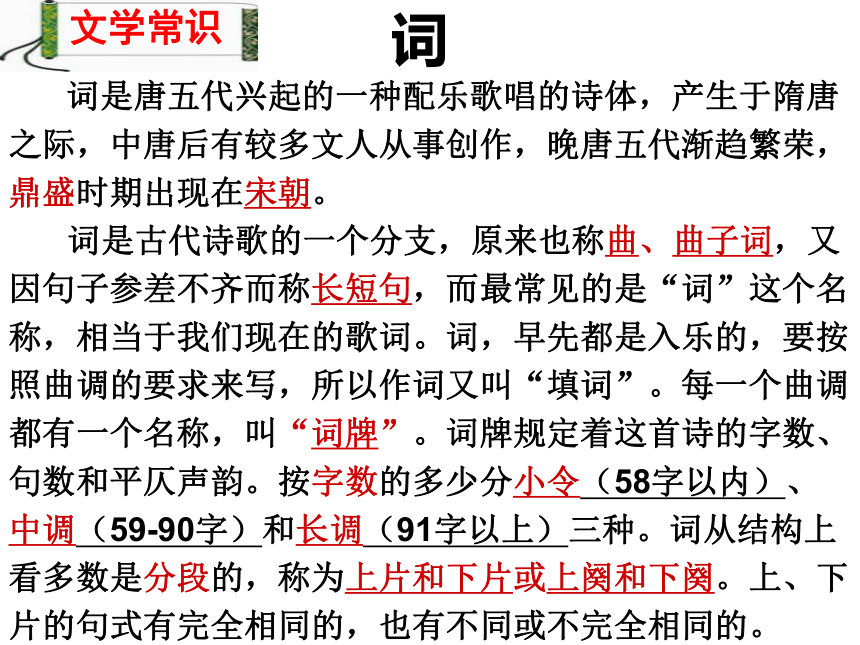

课件66张PPT。词 五 首 词是唐五代兴起的一种配乐歌唱的诗体,产生于隋唐之际,中唐后有较多文人从事创作,晚唐五代渐趋繁荣,鼎盛时期出现在宋朝。

词是古代诗歌的一个分支,原来也称曲、曲子词,又因句子参差不齐而称长短句,而最常见的是“词”这个名称,相当于我们现在的歌词。词,早先都是入乐的,要按照曲调的要求来写,所以作词又叫“填词”。每一个曲调都有一个名称,叫“词牌”。词牌规定着这首诗的字数、句数和平仄声韵。按字数的多少分小令(58字以内)、中调(59-90字)和长调(91字以上)三种。词从结构上看多数是分段的,称为上片和下片或上阕和下阕。上、下片的句式有完全相同的,也有不同或不完全相同的。词文学常识 婉约派以秦观、李清照为代表,继承南唐词的风韵,多以艳情为题材;在形式上则以蕴藉雅正见长,严守音律,讲究含蓄,语言精丽而清新,情思曲折而真切。风格委婉、绮丽。此派对词坛影响很大,在词的发展史上占有重要地位。1、婉约派:2、豪放派:

是与“婉约派”对举之宋词流派。由北宋词人苏轼所开创,经南宋词人辛弃疾发展而推向高峰。重要作家还有张元干、张孝祥、陈亮等。此派词人,多有强烈的政治热情、豪爽的英雄本色,胸怀坦荡,抱负远大,畅所欲言,直抒胸臆。意境雄奇阔大,风格豪迈奔放,语言流利畅达,把词引向健康、广阔的道路。豪放派词人南宋居多,人才济济,因辛弃疾成就突出,故又称“辛派”。望江南温庭钧梳洗罢,

独倚望江楼。

过尽千帆皆不是,

斜晖脉脉水悠悠,

肠断白蘋洲。?

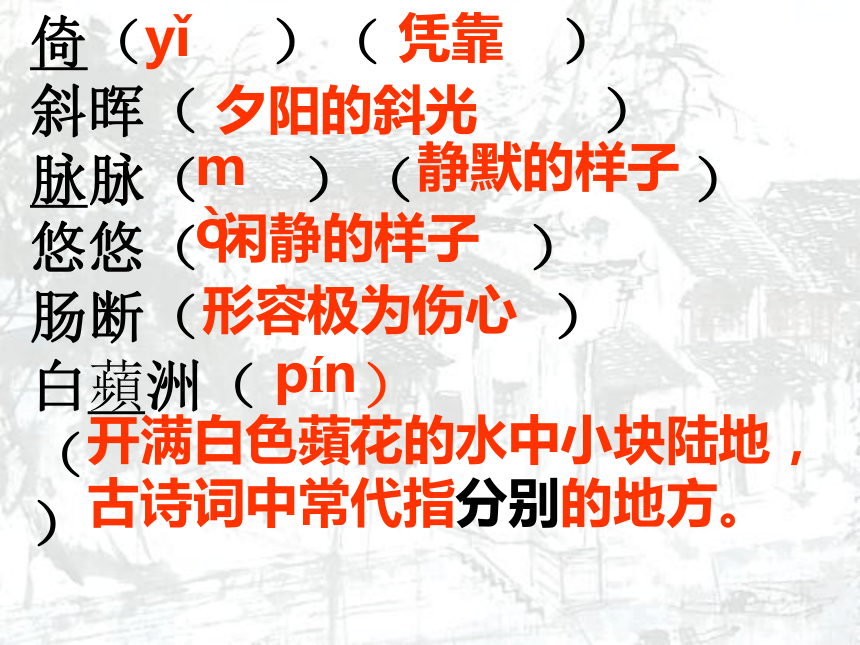

倚( )( ) 斜晖( ) 脉脉( )( ) 悠悠( ) 肠断( ) 白蘋洲( ) ( ) yǐmòpín凭靠夕阳的斜光静默的样子闲静的样子形容极为伤心开满白色蘋花的水中小块陆地,古诗词中常代指分别的地方。梳洗罢,表明她精心打扮,

是时刻准备心上人的归来,所谓“女为悦己者容” 心情是喜悦和激动的

独倚望江楼。一个“独”

字写出了孤独落寞之情。

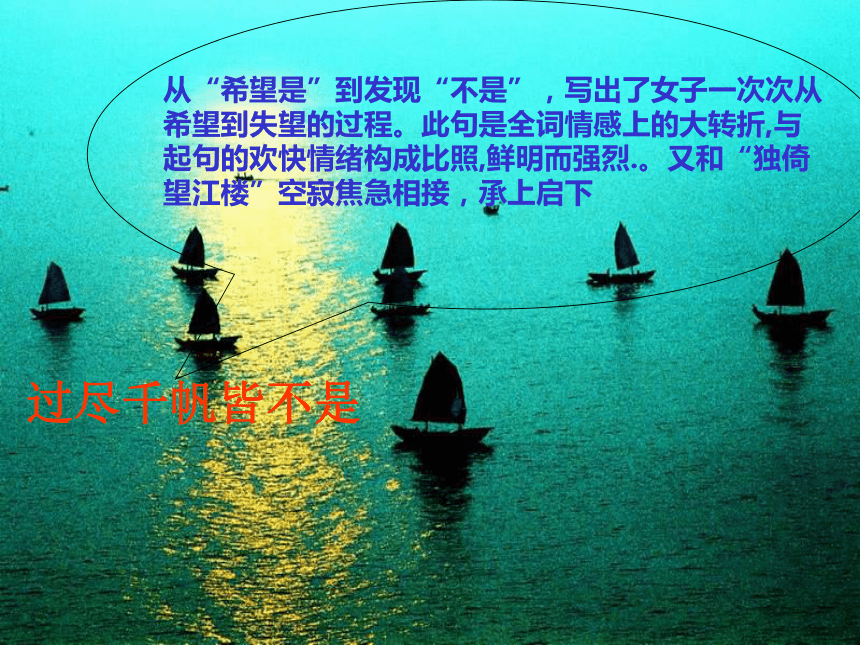

过尽千帆皆不是从“希望是”到发现“不是”,写出了女子一次次从希望到失望的过程。此句是全词情感上的大转折,与起句的欢快情绪构成比照,鲜明而强烈.。又和“独倚望江楼”空寂焦急相接,承上启下

斜晖脉脉水悠悠望眼欲穿,船尽江空,

人影不见,希望落空,

幻想破灭,落日流水

本无情,但在思妇眼里,成了多愁善感的有情者:斜阳欲落未落,不尽江水似乎也懂得她的心情,悠悠无语流去.斜晖脉脉水悠悠。 夕阳即将西下,天色昏暗,滚滚江水悠悠不断地向东流。 这句既写景也传情,“斜晖脉脉”既写了夕阳西下,光线微弱的天色,也写了女子思盼爱人的脉脉含情的眼神。“水悠悠”既写了滚滚江水不停东流的情形,也写了女子对爱人的悠悠不断的思念之情,暗示此思念还要如悠悠江上一般继续下去。 名句赏析异曲同工,以水写愁:孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流肠断白蘋洲直抒胸臆,卒章显志。千帆过尽,斜晖脉脉,销魂离别地江洲依旧,不见人影,能不肠断?异曲同工句:夕阳西下,断肠人在天涯主题: 本词刻画了一个独处深闺,登楼远望,盼望远行爱人归来的思妇形象。本词刻画了一个怎样的形象? 本词抒发了她渴望爱人归来的殷切心情和因爱人未归的失望和怅惘的情怀。本词抒发了怎样的感情?渔家傲范仲淹 描绘了萧瑟肃杀的边塞秋景,展现了雄奇壮阔的边地风光;写出了宋军将士因边乱未平、长期戍边不能还乡而产生的浓郁乡愁,而其中又蕴含着作者希望剿平敌寇、保境安民、建功立业的雄心壮志。风格豪放苍凉。 主 题塞下秋来风景异·时间统领全文地点异雁去、边声、千嶂、长烟、落日、孤城边地荒凉肃杀将士思乡景情衡阳雁去无留意人大雁南飞

毫无留意

暗示遍地荒凉将士思乡何以堪四面边声连角起 风吼、马嘶,同不断起伏的号角声混杂在一起,

构成了塞下特异的声音。突出边塞的肃杀苍凉声音千嶂里,长烟落日孤城闭(壮阔苍凉) 边声、号角声,这是所闻;千嶂、长烟、落日、孤城,这是所见。展现在人们眼前的是一幅充满肃杀之气的战地风光画面。特别值得玩味的是“孤城闭”三字,它隐隐地透露出对宋朝不利的军事形势。 群山连绵,炊烟袅袅,夕阳西下,一座孤城紧紧关闭 同工之句:大漠孤烟直长河落日圆燕然未勒归无计浊酒一杯家万里战事吃紧

边患未平

功业未成

归期无定借酒浇愁报国矛盾责任感

悲壮情怀思家乡思悠长羌管悠悠霜满地刻画入夜景色,乡恋浓郁词中人所见的是严霜在地,所听的是羌笛幽怨将军白发征夫泪人不寐壮志难酬思乡忧国感慨情怀“人不寐,将军白发征夫泪”抒发了将士们怎样的情怀?

小结:该词是范仲淹驻守西北边防时所作。

词的上阕写

下阕抒写 思乡忧国壮志难酬的思想情怀边塞荒凉孤寂壮阔的秋色思乡忧国壮志难酬的思想情怀江城子 密州出猎苏 轼 苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人,北宋文学家、书画家,豪放派词人代表,“唐宋八大家之一”。苏轼是北宋词坛的革新大家,文学上造诣非凡,在诗词文赋、书法绘画、文艺理论等各个领域都有极高的成就。与父苏洵,弟苏辙合称“三苏”。诗文有《东坡七集》。

宋神宗熙宁八年,东坡任密州知州。政治上不得意。曾因早去常山祈雨,归途中与同官梅户曹会猎于铁沟,写下这首猎词。江城子 密州出猎苏轼老夫聊发少年狂,

左牵黄,右擎苍,

锦帽貂裘,千骑卷平冈。

为报倾城随太守,

亲射虎,看孙郎。

酒酣胸胆尚开张。

鬓微霜,又何妨!

持节云中,何日遣冯唐?

会挽雕弓如满月,

西北望,射天狼。让老夫也暂且抒发一回少年狂,左手牵扯着黄犬,右臂托着苍鹰。头上戴着锦缎做的帽子,身上穿着貂皮做的大衣,带领千余膘马席卷过小山冈,威武雄壮。为了酬报太守,人们倾城出动,紧随身后。我要亲自搭弓射虎,看!咱多像当年的孙权,英姿勃发,意气豪放。

酒意正浓时,胸怀更开阔,胆气更豪壮。两鬓已生出白发,这又算得了什么!遥想当年,冯唐手持文帝的符节去解救战将魏尚,使其免罪复职,什么时候朝廷能派遣冯唐式的义士来为我请命,让我像魏尚一样受到重用,戍边卫国呢?我也能拉开雕弓圆如满月,随时警惕地注视着西北方 ,勇敢地将利箭射向入侵之敌。

本文共用了哪三个典故?这样写在表达上有什么好处?1.亲射虎,看孙郎:2.遣冯唐:3.射天狼:孙郎即孙权,这里是作者自喻。《三国志·吴书·孙权传》 记载孙权在一次出行中,坐骑为虎所伤,他镇定地在马前击毙了老虎。词人的意思是他要像当年的孙权那样挽弓马前射虎,这突出展现了作者虽然年纪已经不小,但是仍有着少年狂气。冯唐,汉文帝刘恒时的一个年老的郎官。据《史记·张释之冯唐列传》记载:汉文帝时,魏尚为云中太守,抵御匈奴有功,只因报功时多报了六个首级而获罪削职。后来,文帝采纳了冯唐的劝谏,派冯唐持符节到云中去赦免魏尚。这里作者是以魏尚自喻,表达作者希望朝廷能像派冯唐赦魏尚那样重用自己。天狼,星名,即天狼星。古代传说,狼星出现,必有外来的侵掠。这里用以代指从西北来进扰的西夏军队,苏轼借此表达自己要报效国家,抵御入侵者,建功立业的雄心壮志。上阕大意,刻画了一个怎样的太守形象?各句品味 上阕:好一幅威武雄壮的出猎图,勾画出一个英武威风,豪迈刚烈狂飚式的人物形象。

各句赏析:

老夫聊发少年狂,(狂字领起上阕:老少对举,透露豪壮之气,隐含怨忿之情)

左牵黄,右擎苍,(威风凛凛,雄赳赳,气昂昂形狂一)

锦帽貂裘,千骑卷平冈。(锦帽貂裘,赫然在前,形狂二如狂涛飓风席卷黄茅冈,多么雄壮的出猎队伍形狂三)

以上几句写出了太守威武(形狂)为报倾城随太守,

亲射虎,看孙郎。,

赏析:为了酬报全城百姓官员随着出猎观猎,看我像千古英雄孙权一样亲自射虎。好个英武豪迈刚烈的苏太守,英雄气概如孙郎,猎射的是百兽之王老虎,围观是全城百姓官员,一时间,马蹄声、弓弦声、中的声,虎吼声、群众的欢呼声,再看主角太守的飒爽英姿。这个场面该有多么威武热烈啊

太守出猎而报知人民跟随去看。其行狂一也;

出看而须“倾城”,其行狂二也;

猎必射虎,其行狂三也;

自比孙郎,其行狂四也。

以上几句写场面之热烈,突出太守威武雄风。(行狂)下阕:好一个豪放不羁的英雄;好一腔豪情洋溢的壮志:

酒酣胸胆尚开张。打猎中饱饮好酒,刚才猎虎的豪情使他心胸开张,但其更加豪壮,这是过渡句。

“鬃微霜,又何妨”,老当益壮,年愈长而志更豪。此豪一也;

而且出猎引发了他为国效命的干云豪气。

“持节云中,何日遣冯唐”,引用典故以魏尚自喻,表达作者希望朝廷能像派冯唐赦魏尚那样重用自己,再展宏图,为国立功,此豪二也;

“会挽雕弓如满月”,比喻,何其刚建,雄风尽展,此豪三也;

“西北望,射天狼”,引用典故借此表达自己要报效国家,抵御入侵者,建功立业的雄心壮志。心雄志壮,气吞山河此豪四也。 上阕哪一个字领起,狂字表现在哪些方面?表达方式是什么?拟个小标题 下阕可用哪一个字领起,豪表现在哪些方面?表达方式?拟个小标题狂威武出猎图(场面描写)豪壮志雄心图(直接抒情)抒发期盼得到朝廷重用的愿望,杀敌报国的壮志雄心描写一个热烈威武的出猎场面,一个威风凛凛豪迈刚健的英武太守形象江城子 课文分析 背诵思路行狂一狂:报

二狂:倾城

三狂:亲射虎

四狂:看孙郎热烈形狂左牵黄右擎苍

锦帽貂裘

千骑卷平岗威武威武出猎图(场面描写)狂一豪:微霜何妨

二豪:持节云中

三豪:会挽雕弓

四豪:射天狼期盼重用

雄心壮志壮志雄心图(直接抒情)豪 这首词是熙宁七年(1074 年)冬苏轼与同僚出城打猎时所作。作者通过描写一次出猎的壮观场面,抒发了自己渴望亲临战场、杀敌报国的雄心壮志,表达了为国效命的坚定决心和爱国思想,并委婉地表达了期盼得到朝廷重用的愿望。

全词感情奔放,气概豪迈。

比较本词与渔家傲风格渔家傲—— 沉郁悲壮——军旅题材

江城子—— 豪放雄壮——爱国题材

望江南 —— 委婉哀愁——闺情 题材豪放派婉约派 全篇的场面热烈,情志豪迈,大有“横槊赋诗”的气概,把词中历来香艳阮媚的吴侬软语,变成了刚强壮武、报国立功的黄钟之音,拓展了词的表现范围,提高了词的意境。武陵春李清照 武陵春 【宋】李清照

风住尘香花已尽, 日晚倦梳头。 物是人非事事休, 欲语泪先流。 闻说双溪春尚好, 也拟泛轻舟。 只恐双溪舴艋舟, 载不动许多愁。 了解背景

金军挥兵南侵,李清照为避兵乱,只身流亡寓居浙江金华所作。

时年53岁,经历国家败亡、家乡沦陷、文物丧失、丈夫病死等不幸遭遇,处境凄惨,内心极其悲痛。

这首词所反映的正是她真实的生活片断和思想情感。赏析风住尘香花已尽交待季节特征,鲜花经过春风摇动,已经零落殆尽,只在地上残留着花的芬芳。说明已是暮春时节。日晚倦梳头该句通过日色已晚而作者仍无心梳洗打扮来表达内心的哀伤。

下面叙述哀伤的原因和程度。赏析 1、大家看看这首词和《望江南》有没有相类似的描写。

2、大家思考一下,她为何 “日晚倦梳头。” 呢?

李清照因为内心哀愁,对生活失去了兴趣,所以,“日晚倦梳头。” 都写了女子梳头物事人非事事休,欲语泪先流春天里花开花落年年如此,并没有新的变化,而人却与以前大不一样了,国破、家亡、夫死,她对一切都丧失了兴趣。即使有心诉说出自己的遭遇和心情,也是言未初而泪先流。比声泪俱下的描写更深入一层。内心的悲哀不可触摸,不仅不能说,而且不能想,一想到就会泪如雨下。日晚倦梳头欲语泪先流两个外在的行为具体的表达了她内心浓重的哀愁闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟

听人说春色还不错,使人也产生了去那里泛舟的念头她想去双溪泛舟不是贪恋美景游赏心切而是要寻求一个消除愁苦的去处。

不过转而又否定了自己的计划。只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁怕的是双溪上那蚱蜢般的小舟载不动自己内心的哀愁。人们总是把愁怨比喻成连绵不断的流水,(斜晖脉脉水悠悠)比作斩尽还生的野草,而李清照却独辟蹊径说自己的愁重得连船都载不动了创意出奇“也拟” 、“只恐” 把自己的思想活动层次清楚地表露出来。

艺术构思表现手法新鲜奇特被词论家称赞为“创意出奇”、 “往往出人意表”

破阵子 为陈同甫赋壮词以寄之南宋·辛弃疾题解 《破阵子》:词牌名.选自《稼轩长短句集》。“为陈同甫赋壮词以寄之”是题目。

题解

陈同甫同辛弃疾是好朋友。赋,写作。壮词,雄壮的词。辛弃疾

字幼安,号稼轩,历城(山东济南)南宋词人。是我国历史上一位值得纪念的民族英雄,也是最负盛名的伟大词人之一,艺术风格多样,热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称“苏辛”。有<<稼轩长短句>>。他 21岁参加抗金义军,后历任湖北、江西、湖南、福建、浙东安抚使等职。

一生坚决主张抗金。所提出的抗金建议,均未被采纳,并遭到主和派的打击,曾长期落职闲居。

陈同甫

名亮,南宋婺州(现在浙江省金华县)人,同辛弃疾是好朋友。著名的爱国志士,和辛弃疾同属主战派,又同遭投降派的打击迫害。他一生不得志,五十多岁才状元及第,第二年就死了。

力主抗金。所作文章,笔力纵横驰骋,气势慷慨激昂。曾多次上书,痛斥秦桧奸邪,倡言完成祖国统一大业。曾两次被诬入狱。

读词思考:

用“/”划出诗句的停顿。

初步感知

——朗读古人说:“三分诗,七分读。”读是学习诗歌的最好途径,读也能反映读者是否真正理解了诗歌。 破阵子 为陈同甫赋壮词以寄之醉里/挑灯/看剑,

梦回/吹角/连营。

八百里/分/麾下炙,五十弦/翻/塞外声。沙场/秋/点兵。

马作/的卢/飞快,

弓如/霹雳/弦惊。

了却/君王/天下事,赢得/生前/身后名。可怜/白发/生! 自由读 要求:字正腔圆,有板有眼,有情有味。说说这首词的风格。(婉约、豪放)豪放雄壮 词中哪个字告诉我们这一点? 壮 研读理解: 在读的基础上理解词意,思考词中哪些情景表现了“壮”?这个“壮”字的含义又是什么? 说说对诗句的理解。研读理解:

“醉”表达了此人此时内心的愁闷,以酒浇愁而醉,在醉眼朦胧中,他仔细端详心爱的宝剑;“剑”,是一种兵器,可见他杀敌报国、驰骋疆场的 愿望是多么强烈。1、 “醉里挑灯看剑”是一种怎样的心境?

梦回吹角连营……赢得生前身后名。2、 这种愿望在词中表现在哪些诗句上?

3、 这几句写了哪些内容?

A、军营生活

八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。这几句,从分食牛肉、翻奏战歌、检阅军队具体描绘渲染了军中的战斗生活气息,表现了官兵们昂扬的斗志。B、战斗场面

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。生动地描绘了惊险激烈的战斗场面,进一步刻画了冲锋陷阵、杀敌报国的抗战英雄形象。使读者对爱国将士们冲锋陷阵,所向无前的英勇气概,历历如在目前。 C、雄心壮志

完成大业、赢取功名 ,这里洋溢着作者的爱国热情和雄心壮志。了却君王天下事,赢得生前身后名。壮概括:以上的情景我们用一个字概括是什么呢?

的军营生活、

的战斗场面、

的雄心壮志

雄壮壮烈豪壮研读赏析:

辛弃疾的抱负实现了吗?从哪些诗句中读出来?梦回、醉里挑灯看剑、可怜白发生……破 阵 子赏析1: 醉里挑灯看剑

树立了一位壮士怀才不遇的形象。以酒浇愁而醉,在醉眼朦胧中,也不忘将灯拨亮,不是抚琴,不是唱歌,不是狂舞,而是在灯下仔细端详心爱的宝剑。因为只有宝剑是自己曾经的戎马生涯的见证。1、作者为什么要“饮醉”?醉之后为何要“挑灯”?

为何要灯下看宝剑?这一切都是为什么?

可见词人想驰骋疆场的愿望是多么强烈这剑,曾随他揭竿而起,曾伴他南下谒见天子,曾助他万人之中擒拿叛将,曾随他征战沙场建功立业,经历过“壮岁旌旗拥万夫”的轰轰烈烈的岁月。而现在(穿插辛被免官的简单资料),人被闲置,剑也落寞,“却将万字平戎策,换得东家种树书”,英雄无用武之地,思之怎不令人万分惆怅,愁肠百结?

而此间心情,又能向谁倾诉?唯有同样抱负相似遭遇的陈亮罢了。再读全词,替辛弃疾倾诉心曲。赏析2:

梦回吹角连营有三种解释:1、梦中醒来还回忆以前的情景;2、一种说法是回忆年轻时的经历;3、第三种说法是指梦境中的联想。 材料:辛弃疾出生时,家乡已被金兵占领,北方人民的深重灾难在他童年生活中留下深深的印记。青年时代,词人就积极投身军事斗争,他集结两千余人起义,投奔抗金将领耿京部下,抗击敌人。在他率众投归南宋途中,辛弃疾亲自带领五十轻骑长驱直入金营,生擒叛徒张安国,立下卓著的功勋。回归南宋后,他历任湖北、江西、浙东等地安抚使,但朝廷没有再让他到抗金的前线。他一生反对和议、盼望早日恢复中原的主张,也未能为南宋小朝廷所采纳,而且两次被弹劾革职。

从42岁至68岁的漫长岁月,词人主要在江西上饶一带的农村中度过,把满腔的忧国忧民的热情,都寄托在所写的词里。 可是,这样的“壮志豪情”在现实中作者体会到了吗?

词是古代诗歌的一个分支,原来也称曲、曲子词,又因句子参差不齐而称长短句,而最常见的是“词”这个名称,相当于我们现在的歌词。词,早先都是入乐的,要按照曲调的要求来写,所以作词又叫“填词”。每一个曲调都有一个名称,叫“词牌”。词牌规定着这首诗的字数、句数和平仄声韵。按字数的多少分小令(58字以内)、中调(59-90字)和长调(91字以上)三种。词从结构上看多数是分段的,称为上片和下片或上阕和下阕。上、下片的句式有完全相同的,也有不同或不完全相同的。词文学常识 婉约派以秦观、李清照为代表,继承南唐词的风韵,多以艳情为题材;在形式上则以蕴藉雅正见长,严守音律,讲究含蓄,语言精丽而清新,情思曲折而真切。风格委婉、绮丽。此派对词坛影响很大,在词的发展史上占有重要地位。1、婉约派:2、豪放派:

是与“婉约派”对举之宋词流派。由北宋词人苏轼所开创,经南宋词人辛弃疾发展而推向高峰。重要作家还有张元干、张孝祥、陈亮等。此派词人,多有强烈的政治热情、豪爽的英雄本色,胸怀坦荡,抱负远大,畅所欲言,直抒胸臆。意境雄奇阔大,风格豪迈奔放,语言流利畅达,把词引向健康、广阔的道路。豪放派词人南宋居多,人才济济,因辛弃疾成就突出,故又称“辛派”。望江南温庭钧梳洗罢,

独倚望江楼。

过尽千帆皆不是,

斜晖脉脉水悠悠,

肠断白蘋洲。?

倚( )( ) 斜晖( ) 脉脉( )( ) 悠悠( ) 肠断( ) 白蘋洲( ) ( ) yǐmòpín凭靠夕阳的斜光静默的样子闲静的样子形容极为伤心开满白色蘋花的水中小块陆地,古诗词中常代指分别的地方。梳洗罢,表明她精心打扮,

是时刻准备心上人的归来,所谓“女为悦己者容” 心情是喜悦和激动的

独倚望江楼。一个“独”

字写出了孤独落寞之情。

过尽千帆皆不是从“希望是”到发现“不是”,写出了女子一次次从希望到失望的过程。此句是全词情感上的大转折,与起句的欢快情绪构成比照,鲜明而强烈.。又和“独倚望江楼”空寂焦急相接,承上启下

斜晖脉脉水悠悠望眼欲穿,船尽江空,

人影不见,希望落空,

幻想破灭,落日流水

本无情,但在思妇眼里,成了多愁善感的有情者:斜阳欲落未落,不尽江水似乎也懂得她的心情,悠悠无语流去.斜晖脉脉水悠悠。 夕阳即将西下,天色昏暗,滚滚江水悠悠不断地向东流。 这句既写景也传情,“斜晖脉脉”既写了夕阳西下,光线微弱的天色,也写了女子思盼爱人的脉脉含情的眼神。“水悠悠”既写了滚滚江水不停东流的情形,也写了女子对爱人的悠悠不断的思念之情,暗示此思念还要如悠悠江上一般继续下去。 名句赏析异曲同工,以水写愁:孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流肠断白蘋洲直抒胸臆,卒章显志。千帆过尽,斜晖脉脉,销魂离别地江洲依旧,不见人影,能不肠断?异曲同工句:夕阳西下,断肠人在天涯主题: 本词刻画了一个独处深闺,登楼远望,盼望远行爱人归来的思妇形象。本词刻画了一个怎样的形象? 本词抒发了她渴望爱人归来的殷切心情和因爱人未归的失望和怅惘的情怀。本词抒发了怎样的感情?渔家傲范仲淹 描绘了萧瑟肃杀的边塞秋景,展现了雄奇壮阔的边地风光;写出了宋军将士因边乱未平、长期戍边不能还乡而产生的浓郁乡愁,而其中又蕴含着作者希望剿平敌寇、保境安民、建功立业的雄心壮志。风格豪放苍凉。 主 题塞下秋来风景异·时间统领全文地点异雁去、边声、千嶂、长烟、落日、孤城边地荒凉肃杀将士思乡景情衡阳雁去无留意人大雁南飞

毫无留意

暗示遍地荒凉将士思乡何以堪四面边声连角起 风吼、马嘶,同不断起伏的号角声混杂在一起,

构成了塞下特异的声音。突出边塞的肃杀苍凉声音千嶂里,长烟落日孤城闭(壮阔苍凉) 边声、号角声,这是所闻;千嶂、长烟、落日、孤城,这是所见。展现在人们眼前的是一幅充满肃杀之气的战地风光画面。特别值得玩味的是“孤城闭”三字,它隐隐地透露出对宋朝不利的军事形势。 群山连绵,炊烟袅袅,夕阳西下,一座孤城紧紧关闭 同工之句:大漠孤烟直长河落日圆燕然未勒归无计浊酒一杯家万里战事吃紧

边患未平

功业未成

归期无定借酒浇愁报国矛盾责任感

悲壮情怀思家乡思悠长羌管悠悠霜满地刻画入夜景色,乡恋浓郁词中人所见的是严霜在地,所听的是羌笛幽怨将军白发征夫泪人不寐壮志难酬思乡忧国感慨情怀“人不寐,将军白发征夫泪”抒发了将士们怎样的情怀?

小结:该词是范仲淹驻守西北边防时所作。

词的上阕写

下阕抒写 思乡忧国壮志难酬的思想情怀边塞荒凉孤寂壮阔的秋色思乡忧国壮志难酬的思想情怀江城子 密州出猎苏 轼 苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人,北宋文学家、书画家,豪放派词人代表,“唐宋八大家之一”。苏轼是北宋词坛的革新大家,文学上造诣非凡,在诗词文赋、书法绘画、文艺理论等各个领域都有极高的成就。与父苏洵,弟苏辙合称“三苏”。诗文有《东坡七集》。

宋神宗熙宁八年,东坡任密州知州。政治上不得意。曾因早去常山祈雨,归途中与同官梅户曹会猎于铁沟,写下这首猎词。江城子 密州出猎苏轼老夫聊发少年狂,

左牵黄,右擎苍,

锦帽貂裘,千骑卷平冈。

为报倾城随太守,

亲射虎,看孙郎。

酒酣胸胆尚开张。

鬓微霜,又何妨!

持节云中,何日遣冯唐?

会挽雕弓如满月,

西北望,射天狼。让老夫也暂且抒发一回少年狂,左手牵扯着黄犬,右臂托着苍鹰。头上戴着锦缎做的帽子,身上穿着貂皮做的大衣,带领千余膘马席卷过小山冈,威武雄壮。为了酬报太守,人们倾城出动,紧随身后。我要亲自搭弓射虎,看!咱多像当年的孙权,英姿勃发,意气豪放。

酒意正浓时,胸怀更开阔,胆气更豪壮。两鬓已生出白发,这又算得了什么!遥想当年,冯唐手持文帝的符节去解救战将魏尚,使其免罪复职,什么时候朝廷能派遣冯唐式的义士来为我请命,让我像魏尚一样受到重用,戍边卫国呢?我也能拉开雕弓圆如满月,随时警惕地注视着西北方 ,勇敢地将利箭射向入侵之敌。

本文共用了哪三个典故?这样写在表达上有什么好处?1.亲射虎,看孙郎:2.遣冯唐:3.射天狼:孙郎即孙权,这里是作者自喻。《三国志·吴书·孙权传》 记载孙权在一次出行中,坐骑为虎所伤,他镇定地在马前击毙了老虎。词人的意思是他要像当年的孙权那样挽弓马前射虎,这突出展现了作者虽然年纪已经不小,但是仍有着少年狂气。冯唐,汉文帝刘恒时的一个年老的郎官。据《史记·张释之冯唐列传》记载:汉文帝时,魏尚为云中太守,抵御匈奴有功,只因报功时多报了六个首级而获罪削职。后来,文帝采纳了冯唐的劝谏,派冯唐持符节到云中去赦免魏尚。这里作者是以魏尚自喻,表达作者希望朝廷能像派冯唐赦魏尚那样重用自己。天狼,星名,即天狼星。古代传说,狼星出现,必有外来的侵掠。这里用以代指从西北来进扰的西夏军队,苏轼借此表达自己要报效国家,抵御入侵者,建功立业的雄心壮志。上阕大意,刻画了一个怎样的太守形象?各句品味 上阕:好一幅威武雄壮的出猎图,勾画出一个英武威风,豪迈刚烈狂飚式的人物形象。

各句赏析:

老夫聊发少年狂,(狂字领起上阕:老少对举,透露豪壮之气,隐含怨忿之情)

左牵黄,右擎苍,(威风凛凛,雄赳赳,气昂昂形狂一)

锦帽貂裘,千骑卷平冈。(锦帽貂裘,赫然在前,形狂二如狂涛飓风席卷黄茅冈,多么雄壮的出猎队伍形狂三)

以上几句写出了太守威武(形狂)为报倾城随太守,

亲射虎,看孙郎。,

赏析:为了酬报全城百姓官员随着出猎观猎,看我像千古英雄孙权一样亲自射虎。好个英武豪迈刚烈的苏太守,英雄气概如孙郎,猎射的是百兽之王老虎,围观是全城百姓官员,一时间,马蹄声、弓弦声、中的声,虎吼声、群众的欢呼声,再看主角太守的飒爽英姿。这个场面该有多么威武热烈啊

太守出猎而报知人民跟随去看。其行狂一也;

出看而须“倾城”,其行狂二也;

猎必射虎,其行狂三也;

自比孙郎,其行狂四也。

以上几句写场面之热烈,突出太守威武雄风。(行狂)下阕:好一个豪放不羁的英雄;好一腔豪情洋溢的壮志:

酒酣胸胆尚开张。打猎中饱饮好酒,刚才猎虎的豪情使他心胸开张,但其更加豪壮,这是过渡句。

“鬃微霜,又何妨”,老当益壮,年愈长而志更豪。此豪一也;

而且出猎引发了他为国效命的干云豪气。

“持节云中,何日遣冯唐”,引用典故以魏尚自喻,表达作者希望朝廷能像派冯唐赦魏尚那样重用自己,再展宏图,为国立功,此豪二也;

“会挽雕弓如满月”,比喻,何其刚建,雄风尽展,此豪三也;

“西北望,射天狼”,引用典故借此表达自己要报效国家,抵御入侵者,建功立业的雄心壮志。心雄志壮,气吞山河此豪四也。 上阕哪一个字领起,狂字表现在哪些方面?表达方式是什么?拟个小标题 下阕可用哪一个字领起,豪表现在哪些方面?表达方式?拟个小标题狂威武出猎图(场面描写)豪壮志雄心图(直接抒情)抒发期盼得到朝廷重用的愿望,杀敌报国的壮志雄心描写一个热烈威武的出猎场面,一个威风凛凛豪迈刚健的英武太守形象江城子 课文分析 背诵思路行狂一狂:报

二狂:倾城

三狂:亲射虎

四狂:看孙郎热烈形狂左牵黄右擎苍

锦帽貂裘

千骑卷平岗威武威武出猎图(场面描写)狂一豪:微霜何妨

二豪:持节云中

三豪:会挽雕弓

四豪:射天狼期盼重用

雄心壮志壮志雄心图(直接抒情)豪 这首词是熙宁七年(1074 年)冬苏轼与同僚出城打猎时所作。作者通过描写一次出猎的壮观场面,抒发了自己渴望亲临战场、杀敌报国的雄心壮志,表达了为国效命的坚定决心和爱国思想,并委婉地表达了期盼得到朝廷重用的愿望。

全词感情奔放,气概豪迈。

比较本词与渔家傲风格渔家傲—— 沉郁悲壮——军旅题材

江城子—— 豪放雄壮——爱国题材

望江南 —— 委婉哀愁——闺情 题材豪放派婉约派 全篇的场面热烈,情志豪迈,大有“横槊赋诗”的气概,把词中历来香艳阮媚的吴侬软语,变成了刚强壮武、报国立功的黄钟之音,拓展了词的表现范围,提高了词的意境。武陵春李清照 武陵春 【宋】李清照

风住尘香花已尽, 日晚倦梳头。 物是人非事事休, 欲语泪先流。 闻说双溪春尚好, 也拟泛轻舟。 只恐双溪舴艋舟, 载不动许多愁。 了解背景

金军挥兵南侵,李清照为避兵乱,只身流亡寓居浙江金华所作。

时年53岁,经历国家败亡、家乡沦陷、文物丧失、丈夫病死等不幸遭遇,处境凄惨,内心极其悲痛。

这首词所反映的正是她真实的生活片断和思想情感。赏析风住尘香花已尽交待季节特征,鲜花经过春风摇动,已经零落殆尽,只在地上残留着花的芬芳。说明已是暮春时节。日晚倦梳头该句通过日色已晚而作者仍无心梳洗打扮来表达内心的哀伤。

下面叙述哀伤的原因和程度。赏析 1、大家看看这首词和《望江南》有没有相类似的描写。

2、大家思考一下,她为何 “日晚倦梳头。” 呢?

李清照因为内心哀愁,对生活失去了兴趣,所以,“日晚倦梳头。” 都写了女子梳头物事人非事事休,欲语泪先流春天里花开花落年年如此,并没有新的变化,而人却与以前大不一样了,国破、家亡、夫死,她对一切都丧失了兴趣。即使有心诉说出自己的遭遇和心情,也是言未初而泪先流。比声泪俱下的描写更深入一层。内心的悲哀不可触摸,不仅不能说,而且不能想,一想到就会泪如雨下。日晚倦梳头欲语泪先流两个外在的行为具体的表达了她内心浓重的哀愁闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟

听人说春色还不错,使人也产生了去那里泛舟的念头她想去双溪泛舟不是贪恋美景游赏心切而是要寻求一个消除愁苦的去处。

不过转而又否定了自己的计划。只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁怕的是双溪上那蚱蜢般的小舟载不动自己内心的哀愁。人们总是把愁怨比喻成连绵不断的流水,(斜晖脉脉水悠悠)比作斩尽还生的野草,而李清照却独辟蹊径说自己的愁重得连船都载不动了创意出奇“也拟” 、“只恐” 把自己的思想活动层次清楚地表露出来。

艺术构思表现手法新鲜奇特被词论家称赞为“创意出奇”、 “往往出人意表”

破阵子 为陈同甫赋壮词以寄之南宋·辛弃疾题解 《破阵子》:词牌名.选自《稼轩长短句集》。“为陈同甫赋壮词以寄之”是题目。

题解

陈同甫同辛弃疾是好朋友。赋,写作。壮词,雄壮的词。辛弃疾

字幼安,号稼轩,历城(山东济南)南宋词人。是我国历史上一位值得纪念的民族英雄,也是最负盛名的伟大词人之一,艺术风格多样,热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称“苏辛”。有<<稼轩长短句>>。他 21岁参加抗金义军,后历任湖北、江西、湖南、福建、浙东安抚使等职。

一生坚决主张抗金。所提出的抗金建议,均未被采纳,并遭到主和派的打击,曾长期落职闲居。

陈同甫

名亮,南宋婺州(现在浙江省金华县)人,同辛弃疾是好朋友。著名的爱国志士,和辛弃疾同属主战派,又同遭投降派的打击迫害。他一生不得志,五十多岁才状元及第,第二年就死了。

力主抗金。所作文章,笔力纵横驰骋,气势慷慨激昂。曾多次上书,痛斥秦桧奸邪,倡言完成祖国统一大业。曾两次被诬入狱。

读词思考:

用“/”划出诗句的停顿。

初步感知

——朗读古人说:“三分诗,七分读。”读是学习诗歌的最好途径,读也能反映读者是否真正理解了诗歌。 破阵子 为陈同甫赋壮词以寄之醉里/挑灯/看剑,

梦回/吹角/连营。

八百里/分/麾下炙,五十弦/翻/塞外声。沙场/秋/点兵。

马作/的卢/飞快,

弓如/霹雳/弦惊。

了却/君王/天下事,赢得/生前/身后名。可怜/白发/生! 自由读 要求:字正腔圆,有板有眼,有情有味。说说这首词的风格。(婉约、豪放)豪放雄壮 词中哪个字告诉我们这一点? 壮 研读理解: 在读的基础上理解词意,思考词中哪些情景表现了“壮”?这个“壮”字的含义又是什么? 说说对诗句的理解。研读理解:

“醉”表达了此人此时内心的愁闷,以酒浇愁而醉,在醉眼朦胧中,他仔细端详心爱的宝剑;“剑”,是一种兵器,可见他杀敌报国、驰骋疆场的 愿望是多么强烈。1、 “醉里挑灯看剑”是一种怎样的心境?

梦回吹角连营……赢得生前身后名。2、 这种愿望在词中表现在哪些诗句上?

3、 这几句写了哪些内容?

A、军营生活

八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。这几句,从分食牛肉、翻奏战歌、检阅军队具体描绘渲染了军中的战斗生活气息,表现了官兵们昂扬的斗志。B、战斗场面

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。生动地描绘了惊险激烈的战斗场面,进一步刻画了冲锋陷阵、杀敌报国的抗战英雄形象。使读者对爱国将士们冲锋陷阵,所向无前的英勇气概,历历如在目前。 C、雄心壮志

完成大业、赢取功名 ,这里洋溢着作者的爱国热情和雄心壮志。了却君王天下事,赢得生前身后名。壮概括:以上的情景我们用一个字概括是什么呢?

的军营生活、

的战斗场面、

的雄心壮志

雄壮壮烈豪壮研读赏析:

辛弃疾的抱负实现了吗?从哪些诗句中读出来?梦回、醉里挑灯看剑、可怜白发生……破 阵 子赏析1: 醉里挑灯看剑

树立了一位壮士怀才不遇的形象。以酒浇愁而醉,在醉眼朦胧中,也不忘将灯拨亮,不是抚琴,不是唱歌,不是狂舞,而是在灯下仔细端详心爱的宝剑。因为只有宝剑是自己曾经的戎马生涯的见证。1、作者为什么要“饮醉”?醉之后为何要“挑灯”?

为何要灯下看宝剑?这一切都是为什么?

可见词人想驰骋疆场的愿望是多么强烈这剑,曾随他揭竿而起,曾伴他南下谒见天子,曾助他万人之中擒拿叛将,曾随他征战沙场建功立业,经历过“壮岁旌旗拥万夫”的轰轰烈烈的岁月。而现在(穿插辛被免官的简单资料),人被闲置,剑也落寞,“却将万字平戎策,换得东家种树书”,英雄无用武之地,思之怎不令人万分惆怅,愁肠百结?

而此间心情,又能向谁倾诉?唯有同样抱负相似遭遇的陈亮罢了。再读全词,替辛弃疾倾诉心曲。赏析2:

梦回吹角连营有三种解释:1、梦中醒来还回忆以前的情景;2、一种说法是回忆年轻时的经历;3、第三种说法是指梦境中的联想。 材料:辛弃疾出生时,家乡已被金兵占领,北方人民的深重灾难在他童年生活中留下深深的印记。青年时代,词人就积极投身军事斗争,他集结两千余人起义,投奔抗金将领耿京部下,抗击敌人。在他率众投归南宋途中,辛弃疾亲自带领五十轻骑长驱直入金营,生擒叛徒张安国,立下卓著的功勋。回归南宋后,他历任湖北、江西、浙东等地安抚使,但朝廷没有再让他到抗金的前线。他一生反对和议、盼望早日恢复中原的主张,也未能为南宋小朝廷所采纳,而且两次被弹劾革职。

从42岁至68岁的漫长岁月,词人主要在江西上饶一带的农村中度过,把满腔的忧国忧民的热情,都寄托在所写的词里。 可是,这样的“壮志豪情”在现实中作者体会到了吗?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》