2016-2017学年高中历史人民版必修一古代中国的政治制度 单元能力测试

文档属性

| 名称 | 2016-2017学年高中历史人民版必修一古代中国的政治制度 单元能力测试 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 216.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-09-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

古代中国的政治制度

单元能力检测

一、选择题

1.台湾是中国领土不可分割的一部分。清康熙帝时,中央政府在台湾设置的行政机构是(

)

A.台湾郡

B.台湾府

C.台湾省

D.澎湖巡检司

【答案】B

【解析】本题考查学生对所学知识的掌握能力

( http: / / www.21cnjy.com )。从元朝开始,台湾正式纳入中国版图,成为中国领土的一部分。元朝在澎湖设澎湖巡检司,隶属福建泉州路同安县。民族英雄郑成功收复台湾,清朝在台湾设置台湾府,隶属福建省。因此本题选择B选项,其它选项的名称都不是清朝时期设立的。

2.唐太宗善于用人和纳谏的主要目的是(

)

A.成为贤明的君主

B.笼络寒门庶士

C.减少决策的失误

D.吸取隋亡教训

【答案】C

【解析】本题考查学生对所学知识的掌握能力。

( http: / / www.21cnjy.com )唐太宗善于用人納鉴主要目的是为了政治上的考虑,为了避免失误,唐太宗不仅善于用人納鉴,而且采用三省六部制,让权力分散便于得到更明智的决定,因此本题选择C选项。A、B、D都不是主要目的,只是目的之一。

3.秦始皇建立统一的大帝国后,确立了中央集权制度。其“在全国设立36郡”的措施有利于(

)

A.扩大秦帝国的疆土

B.避免割据局面的出现

C.中央各部门的配合

D.各级地方官吏的选拔

【答案】B

【解析】本题考查学生对所学知识的掌握能力。

( http: / / www.21cnjy.com )秦始皇设立36郡是为了实行郡县制,避免出现东周时期的诸侯割据的现象,因此本题选择B选项。A选项说法错误,当时秦朝已经统一了六国;C选项不是主要目的;D选项是郡县制之后才会考虑的问题。

4.“它(科举制)是唯一没

( http: / / www.21cnjy.com )有被动摇过基础的制度,是在权威一再崩溃和颠覆中唯一能维持全面而广泛的影响的制度。”“中国竞争性文士考试制度是该国特有的制度,并持续了一千多年。”材料表明科举制

A.有利于选拔社会人才

B.能够缓和尖锐的民族矛盾

C.具有稳定性和独特性

D.有力地防止了权威被颠覆

【答案】C

【解析】

由“唯一没有被动摇过”、“持续”可以看

( http: / / www.21cnjy.com )出材料要反映的是科举制的稳定性和延续性,故选C。有利于选拔社会人才材料中没有体现,排除A;能够缓和尖锐的民族矛盾材料中没有体现,排除B;有力地防止了权威被颠覆,材料中没有体现,排除D。

5.我们中国人自古就有“同祖同宗”、“认祖归宗、”“寻根问祖”、“叶落归根”等民族认同感和归属感,下列与之对应正确的是

A.夏、王位世袭制

B.周、分封制

C.周、宗法制

D.唐、科举制

【答案】C

【解析】

王位在一家一姓中传承,这是王位世袭

( http: / / www.21cnjy.com )制的主要特点,故排除A;分封制由共主或中央王朝给宗族姻亲、功臣子弟、前朝遗民分封领地和相当的治权的政治制度,排除B;科举制是分科考试选官的制度,排除D。

宗法制度是由氏族社会父系家长制演变而来的,是王族贵族按血缘关系分配国家权力,以便建立世袭统治的一种制度。“同祖同宗”、“认祖归宗、”“寻根问祖”、“叶落归根”是宗法观念的体现,排除C。

6.史学家钱穆在论及唐代的科举时说

( http: / / www.21cnjy.com ):“唐代门第势力正盛,在那时推行考试,应考的还是有许多是门第子弟。门第子弟在家庭中有家教熏染,并已早懂得许多政治掌故,一旦从政,比较有办法。如是积渐到晚唐,大门第逐步堕落,应考的多数是寒窗苦读的穷书生。他们除却留心应考的科目,专心在文选诗赋,或是经籍记诵外,国家并未对他们有所谓教育。门第教训也没有了,政治传统更是茫然无知。“钱穆认为唐代的科举制(

)

A.摧毁了门阀政治

B.扩大了政权基础

C.促进了社会公平

D.与人才培养脱节

【答案】D

【解析】

本题主要考查学生回忆、再现所学知识,比较、分

( http: / / www.21cnjy.com )析,并作出准确判断的能力。门阀政治不是科举制摧毁的,故A项错误;钱穆主要关注科举制对人才培养的局限,与扩大政权基础和促进公平无关,故B.C项错误;“如是积渐到晚唐,大门第逐步堕落,应考的多数是寒窗苦读的穷书生。他们除却留心应考的科目,专心在文选诗赋,或是经籍记诵外,国家并未对他们有所谓教育。门第教训也没有了,政治传统更是茫然无知”可以看出钱穆认为唐代的科举制与人才培养脱节,故D项正确。

7.有学者认为:“政治与血

( http: / / www.21cnjy.com )缘的结合,看似牢不可破,其实不然。既然周天子授土授民给诸侯叫做‘建国’,诸侯授土授民给卿、大夫叫做‘立家’,因此对于士、庶民而言,就有‘国’与‘家’的对立,他们把自己的宗族称为‘家’,只知效忠于‘家’,而不知效忠于‘国’。”材料表明(

)

A.周天子是天下人的大宗

B.宗法制与分封制是互为表里的关系

C.分封制在历史上的作用是弊大于利

D.分封制隐含着国家分裂割据的因素

【答案】D

【解析】

本题主要考查学生回忆、再

( http: / / www.21cnjy.com )现所学知识,比较、分析,并作出准确判断的能力。周天子是天下人的大宗或宗主,但与材料主旨无关,故A项错误;宗法制与分封制是互为表里,但与材料主旨无关,故B项错误;分封制在历史上的作用有弊有利,但从材料无法推断其利弊大小,故C项错误;士、庶民“只知效忠于‘家’,而不知效忠于‘国’”,分封制隐含着国家分裂割据的因素,故D项正确。

8.

斑固《汉书》载:诸侯王,高帝初置

( http: / / www.21cnjy.com ),金玺缓,掌治其国。……武帝改(王国)内史为京兆尹,中尉为执金吾,郎中令为光碌助,故王国如故。报其郎中令,秩千石。改太仆日仆,秩亦千石。成帝(公元前8

年)省内史,更令相泊民,如郡太守,中尉如郡都尉。从材料中可以看出

A.汉初分封王国有利于中央集权

B.提高王国官吏体禄及军政权力

C.逐步削国如郡加强对地方控制

D.王国事务一直由中央统一管理

【答案】C

【解析】

本题主要考查学生回忆、再现所学知识,比

( http: / / www.21cnjy.com )较、分析,并作出准确判断的能力。材料信息“武帝改(王国)内史为京兆尹,中尉为执金吾,郎中令为光碌助,故王国如故。报其郎中令,秩千石。改太仆日仆,秩亦千石”等反映了汉武帝借此消弱王国和郡县的实力,以加强对地方的控制,故选C项。

9.王国维《殷周制度论》载:“立子

( http: / / www.21cnjy.com )以贵不以长,立适以长不以贤者,乃传子法之精髓,由传子之制而嫡庶之制生焉。夫舍弟而传子者,所以息争也。”材料表明宗法制

A.注重任人唯贤,维护贵族政治

B.约束兄弟子女,迫求政治平等

C.维护等级关系,强化封建专制

D.强调尊卑有序,稳定社会秩序

【答案】D

【解析】

本题主要考查学生回忆、再现所学知识,比较

( http: / / www.21cnjy.com )、分析,并作出准确判断的能力。材料信息“立子以贵不以长,立适以长不以贤者,乃传子法之精髓,由传子之制而嫡庶之制生焉。夫舍弟而传子者,所以息争也”等反映了宗法制下等级制度和尊卑有序,故选D项。

10.下图喻指的政治现象出现在

( http: / / www.21cnjy.com )

A.秦朝

B.唐朝

C.宋朝

D.元朝

【答案】C

【解析】

材料中提到冗官、二府三司制和兵将分离

( http: / / www.21cnjy.com )的现象,这符合宋朝的社会特征,故选C秦朝实行三公九卿制度,排除A。唐朝唐朝实行三省六部制,排除B;元朝实行一省两院制,排除D。

考点:中国古代的政治制度﹒从汉到元政治制度的演变﹒二府三司制

11.当年明月的畅销书《明朝那些事儿》

( http: / / www.21cnjy.com )中曾写道:“胡惟庸绝不是朱元璋的真正目标,朱元璋要毁灭的是胡惟庸背后的那个庞然大物。”朱元璋毁灭“那个庞然大物”是

A.

内阁制度

B.

宰相制度

C.

勋贵集团

D.

皇室集团

【答案】B

【解析】

1380年,明太祖朱元璋以谋逆

( http: / / www.21cnjy.com )罪诛丞相胡惟庸,借此案而废中书省,而且硬性规定为永制。胡惟庸曾任宰相,而“胡惟庸绝不是朱元璋的真正目标,朱元璋要毁灭的是胡惟庸背后的那个庞然大物。”

朱元璋借胡惟庸案废丞相,权分六部,以加强皇权,故选B。内阁制度成立于明成祖,排除A;C不符合所学,排除。朱元璋不可能毁灭自己家族势力,排除D。

12.魏晋南北朝时期实行的选官制度主要是

A.察举制

B.九品中正制

C.科举制

D.分封制

【答案】B

【解析】本题主要考查九品中正制的知识,

( http: / / www.21cnjy.com )旨在考查学生运用所学知识解决问题的能力。察举制是两汉时期的选官制度,排除A;九品中正制,九品中正制,又称九品官人法,是魏晋南北朝时期重要的选官制度。故选B。科举制是隋唐起的重要选官制度,排除C。分封制是流行于三代的地方管理制度,排除D。

13.毛泽东指出:“政权、族权、神权、夫权

( http: / / www.21cnjy.com ),代表了全部封建宗法的思想和制度,是束缚中国农民的四条极大绳索。”与材料中的“族权”关系密切的制度是

A、宗法制

B、分封制

C、礼乐制

D、郡县制

【答案】A

【解析】本题主要考查宗法制的

( http: / / www.21cnjy.com )知识,旨在考查学生运用所学知识解决问题的能力。

族权是族长对家族的支配权力,或家长对家庭成员的支配权力,它是宗法制在民间的延伸,故选A。分封制是由共主或中央王朝给宗族姻亲、功臣子弟、前朝遗民分封领地和相当的治权,属于政治制度范畴。故排除B。礼乐制是维护封建制度的文化制度。排除C。郡县制是秦朝施行的地方管理制度。排除D。

14.如果将“名正言顺”当做立国之宪的话,中国古代以下机构设置明显“违宪”的是

A.汉代的外朝

B.唐朝的中书省

C.宋代的枢密院

D.清朝的军机处

【答案】

D

【解析】

本题考查学生分析、认知历史事物的能力。

( http: / / www.21cnjy.com )由材料关键信息“立国之宪”,材料主旨即在强调“对权力的制约”,而清朝的军机处不属于中央正式官制,体现不出“对权力的制约”,D项符合题干要求。汉代的外朝由三公九卿制演变而言,受外朝制约,排除A;唐朝的中书省将相权一分为三,互相牵制,体现了“对权力的制约”,排除B;宋代的枢密院分割了宰相的军权,体现了“对权力的制约”,排除C

15.朱元璋在洪武十三年(公元1380

( http: / / www.21cnjy.com )年)精心设置了一套四辅官制度,以春夏秋冬四季分名其官,春官在春季任事。夏官在夏季任事,同时每季官又设立两到三人分别在上旬、中旬和下旬视事,以此类推。四辅官制度出现的背景最有可能是

A.撤销中书省,永废丞相职任

B.胡惟庸“内外诸司封事人奏,惟庸先视之”

C.票拟制度化

D.司礼太监成为事实上的宰相

【答案】

A

【解析】

本题主要考查明清君主专制制度的演变的知识

( http: / / www.21cnjy.com ),旨在考查学生运用所学知识解决问题的能力。所谓四辅官,是仿效古代设立三公四辅的传说设立的。据说周文王就设置过四辅官。朱元璋在宣布永远废除丞相制度后,便从古代的官制、官名中找依据,企图建立一种符合自己需要,有用而无害的辅政制度。故选A;胡惟庸“内外诸司封事人奏,惟庸先视之”是朱元璋废除丞相的直接原因,排除B;票拟是在送呈皇帝批示以前,由内阁学士“用小票墨书”,即把批阅建议写在纸上并贴在各奏疏的对面上以进呈。票拟制度化是在万历皇帝,排除C;司礼太监没有法定权力,不可能成为事实上的宰相,排除D。

16.贞观初,唐太宗下敕征兵年十八以下之体壮者,但门下给事中(掌驳正政令之事)魏征拒之,遂无果。此事说明

A.兵部隶属门下省

B.君权受相权制约

C.唐太宗大权旁落

D.门下省独掌大权

【答案】B

【解析】本题主要考查学生三省六部制的知识,旨

( http: / / www.21cnjy.com )在考查学生运用所学知识解决问题的能力。兵部隶属尚书省,排除A;三省分工合作,相互牵制,避免了任何一省大权独掌,排除D;三省六部制最后定夺于皇帝,有利于保证君权独尊,排除C。材料中唐太宗的决定受到门下给事中魏征的阻拒而没有如愿,说明君权受相权制约,故选B。

17.秦始皇和康熙帝都是中国古代有作为的君主。阅读材料,回答问题。

材料一

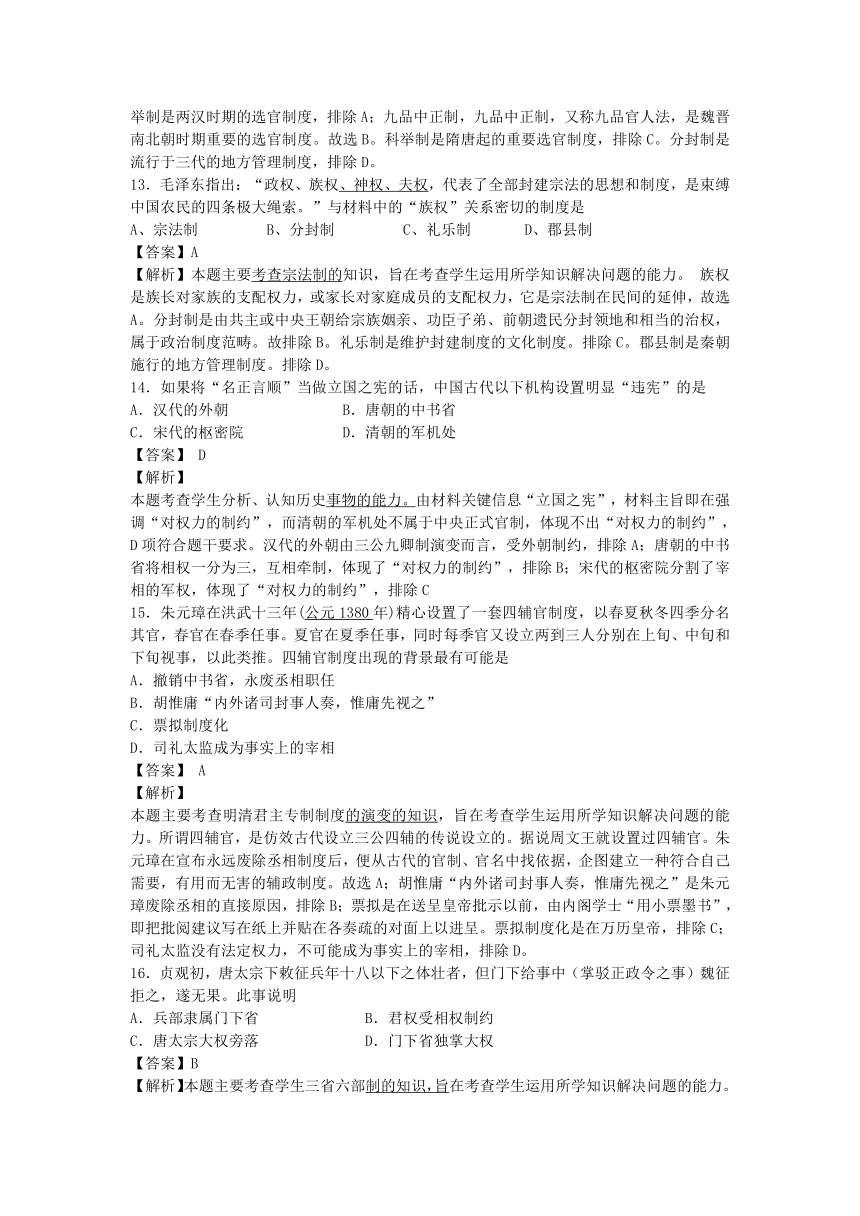

下图为秦始皇二十六年诏版(拓本)文字如下:

( http: / / www.21cnjy.com )

廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为□□,乃诏丞相状、绾,法度量则不壹歉疑者,皆明壹之。

材料二

1673~1681年,年

( http: / / www.21cnjy.com )轻的康熙帝指挥了一场平叛战争,他后来多次谈起战争前后自己的变化,说:“前者凡事视之以为易;自逆贼变乱之后,觉事多难处,每遇事必慎重图维,详细商榷后定。”

——摘编自张岂之《中国历史》

材料三

政事不论大小,全由皇帝一人裁决,秦始皇规定一天看章奏(竹简)一百二十斤(秦一斤合今半市斤),不看完不休息。

——范文澜《中国通史》

材料四

朕自临御以来,一切机务必皆躬

( http: / / www.21cnjy.com )亲,从不敢稍自睱逸。……今天下大小事务,皆朕一身亲理,无可旁贷,若将要务分任于人,则断不可行,所以无论钜细,朕必躬自断制。

——《清圣祖实录》康熙五十八年

(1)根据图片写出材料一中空缺的文字。

(2)秦始皇在这一诏书中颁布了什么经济措施?有何意义?

(3)依据材料二,说明“平叛战争”所指事件及对康熙帝的影响。结合所学知识,评价这一事件的历史意义。

(4)依据材料三、四,概括秦始皇和康熙帝处理政务的共同点。

【答案】(1)皇帝。

(2)统一度量衡。促进了经济文化的交流和发展。

(3)平定三藩之乱。形成谨慎的执政风格。维护了国家统一。

(4)专权;勤政。

【解析】

(1)题考查选修四《中外历史人物评说》中

( http: / / www.21cnjy.com )秦始皇和康熙帝两个人物,意在考查考生准确解读材料信息和知识迁移能力。秦始皇统一中国后便统一了文字和度量衡。依据所学知识,可知这个字体是小篆,空格中是皇帝二字。

(2)本题考查学生对所学知识的掌握

( http: / / www.21cnjy.com )能力。结合材料来看,秦始皇为了巩固统治,于是采取了统一度量衡的做法。对于统一度量衡的意义,我们首先要肯定它在政治上的意义。之后再考虑其他方面的意义,比如有利于经济文化的交流和发展。

(3)本题考查学生对所学知识的掌握能

( http: / / www.21cnjy.com )力。本题涉及到康熙帝一生的主要事迹,材料涉及到的事件是平定三藩之乱。而通过三藩之乱的平定,也使康熙养成了谨慎的执政风格,这也是重要意义之一。此外三藩之乱的平定也维护了国家统一。

(4)本题考查学生对所学知识的掌握能力

( http: / / www.21cnjy.com )。注重强调学生横纵分析问题,将中外历史进行对比,得出结论的能力。材料列举了秦始皇和康熙帝的生平经历,依据材料信息可以看出两位帝王专权与勤政的执政风格,这也是他们最大的共同点。

18.阅读材料,完成下列要求。

( http: / / www.21cnjy.com )

提取两幅图中两项关于汉代和明代都城平面布局特点的历史信息,并结合所学知识予以说明。

【答案】

信息一

布局合理,街道整齐划一。(任答一点即可)

说明:长安城和北京城都体现了这一特点。

信息二

中轴线纵贯全城。(任答一点即可)

说明:中轴线体现了儒家“居中不偏”、“不正不威”的思想,也为都城的整齐划一提供了条件。

信息三

宫殿为主体结构。

说明:皇宫占据全城的要害部位

( http: / / www.21cnjy.com ),不是居中,就是占据高地,而且有宫城相护卫,使皇宫成为全城的主体。宫城不仅与居民区分离,而且宫城的布局也以正殿为主体南北伸延或向四面展开,井井有序。

信息四

宫殿建筑高台化。

说明:中国都城的宫殿无不修建在高台之上,除防潮外,主要是为占据制高点,维护皇宫的安全和显示皇权的至高无上,高于一切。

信息五

都城的商业功能不断增强。

说明:汉代的都城,有东市和西市;明代的则无。随着商品经济的发展,都城自身也在发展。其政治性、军事性不断减弱,商业性不断增强。

以上五个信息及其说明中,学生只要完整回答出两个,即可得满分12分。如果学生的答案超出本答案,且符合题意,也可给分。

【解析】

本题属于开放性试题,以图片

( http: / / www.21cnjy.com )的形式旨在考查学生观察图片,提炼有效信息及比较归纳的能力,解答本题首先要依据图片获取有效信息,可以归纳出如下信息:整齐划一、中轴线纵贯全城、宫殿为主体结构、宫殿建筑高台化、都城的商业功能不断增强等,其次依据汉代与明代的相关史实分别说明即可。

19.关于中国古代官僚政治,学术界看法不一。阅读下列材料:

材料一

太宗曰:“(隋文帝)此人性至察而心

( http: / / www.21cnjy.com )不明。恒恐群臣内怀不服,不肯信任百司,每事皆自决断。朕意则不然,以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。”

——吴兢《贞观政要》卷一

材料二

(嘉庆曰)我朝列圣相承,乾纲独揽,皇

( http: / / www.21cnjy.com )考高宗纯皇帝临御六十年,于一切纶音宣布,无非断自宸衷,从不令臣下阻挠国是。即朕勤政以来,办理庶务,悉尊皇考遗训……而至用人行政,令出惟行,大权从无旁落。

——清·梁章钜《枢垣纪略》

材料三

钱穆认为,中国过去的政治纵要说它是专

( http: / / www.21cnjy.com )制,也不能不认为还是一种比较合理的开明的专制。它也自有制度,自有法律,并不全由皇帝一人的意志来决定一切的。按照他的叙述,唐朝的中央政府组织则更较汉代进步,它影响了以后一千多年的政治制度建设。体制、观念上的进步不仅体现在此,更是有把政权开放给全国各地,不断奖励知识分子加入仕途。而王亚南则认为是完全的君主专制。他指出,中国的官僚政治是建立在地主经济基础上的专制政治的产物。

——毛凯贤《中国官僚政治的历史评价:钱穆与王亚南的分歧》

请回答:

(1)据材料一,与隋文帝相比,概括指出唐太宗在处理政事的做法。

(2)据材料二,概括清朝前期政治的主要特点,该特点反映了什么本质问题?

(3)据上述材料并结合所学知

( http: / / www.21cnjy.com )识,就材料三中钱穆与王亚南对中国古代中央运行机制的观点,进行论证。

(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述清晰;280字左右。)

【答案】(1)做法:信任群臣;集体筹划。

(2)特点:君主高度集权;

本质:封建制度走向衰落。

论点方面

论据方面

论证方面

钱穆认为中国古代政治是一种开明的专制,不由皇帝一人意志决定。

①秦汉时期的三公九卿制,重视朝议,强调相互配合。

②隋唐时期的三省六部制,强调分工明确,权责清晰。

③隋唐时期施行科举制,把任命官吏和选拔人才结合起来。

表述成文;层次分明;史论结合;逻辑严密;只列举制度,没有阐释不得分。

王亚南认为中国古代政治就是完全的专制政治。

①明朝废丞相,设内阁,全国政务都由皇帝决断。②清朝设立军机处,将军政大权完全集中皇帝手中。

(3)

【解析】

(1)本题考查学生解读分析史料论

( http: / / www.21cnjy.com )证观点并综合解决问题的能力。第一小问做法,据材料一中“不肯信任百司,每事皆自决断。朕意则不然”得出信任群臣,据材料一“皆委百司商量,宰相筹划,于事稳便,方可奏行”得出集体筹划。

(2)

本题考查学生解读分析史料论证观点并

( http: / / www.21cnjy.com )综合解决问题的能力。第一小问特点,据材料二“我朝列圣相承,乾纲独揽”“大权从无旁落”

结合所学分析得出君主高度集权;第二小问本质,据材料二“(嘉庆曰)我朝列圣相承”“皇考高宗纯皇帝”结合所学得出封建制度走向衰落。

(3)可分别从正反两个角度分析论证。表

( http: / / www.21cnjy.com )述成文;层次分明;史论结合;逻辑严密;只列举制度,没有阐释不得分。观点一,据材料

“是一种比较合理的开明的专制”“并不全由皇帝一人的意志来决定一切的”得出,钱穆认为中国古代政治是一种开明的专制,不由皇帝一人意志决定。据材料“唐朝的中央政府组织则更较汉代进步”

结合所学得出秦汉时期的三公九卿制,重视朝议,强调相互配合;隋唐时期的三省六部制,强调分工明确,权责清晰,据材料中“把政权开放给全国各地,不断奖励知识分子加入仕途”,结合所学得出:隋唐时期施行科举制,把任命官吏和选拔人才结合起来。结合所学,从秦汉、隋唐时期的史实分析论证。观点二,据材料“王亚南则认为是完全的君主专制”得出,王亚南认为中国古代政治就是完全的专制政治。据材料中“中国的官僚政治是……专制政治的产物”结合所学得出:明朝废丞相,设内阁,全国政务都由皇帝决断;清朝设立军机处,将军政大权完全集中皇帝手中。从君主专制强化的明清时期的史实分析论证。

20.选官制度的发展与完善,体现了中国古代政治制度的特点及其管理水平。阅读下列材料:

材料一

四科取士:一曰德行高妙,

( http: / / www.21cnjy.com )志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令,足以决疑,能案章覆问,文中御史;四曰刚毅多略,遭事不惑,明足以决,才任三辅令”。

——《续汉书·

百官志》

载后汉光武帝的诏书

材料二

今立中正,定九品,离

( http: / / www.21cnjy.com )下任意,荣辱在手。操人主之威福,夺天朝之权势。爱僧决于心,情伪由于己。……所欲与者,,获虚以成誉;所欲下者,吹毛以求疵。高下逐强弱,是非由爱憎。随世兴衰,不顾才实,衰则削下,兴则扶上。或以货赂自通,或以计协登进;附托者必达,守道

者困悴。无报于身,必见割夺;有私于己,必得其欲。是以上品无寒门,下品无势族。

——(唐)房玄龄等《晋书·刘毅传》

材料三

因考试乃一种公开竞选,公平

( http: / / www.21cnjy.com )无偏滥。……寒苦子弟,皆得有应考之可能。又考试内容,全国统一有助于全国各地丈化之融结。……此一千年来,中国社会上再无固定之特殊阶级出现,此制度预有大效。”

一一琦戈穆《国史新论》

请问答:

(1)材料一中的“四科取士”指什么制度?据材料一,归纳其选拔人才的标准。

(2)与材料一相比,材料二中的选官标准有何变化?据材科二,概括该选官制度的弊端

(3)据材料三,概括说明这一制度的积极意义。

【答案】(1)制度:察举制。

标准:道德高尚、学识广博、明法知礼、机智果决

(2)变化:由注重才德到注重门第。

弊端:中正官徇私舞弊;世家大族垄断仕途;扼杀人才;败坏社会风气。

(3)影响:有利于打破特权垄断,扩大管理人才来源;可以消融社会阶级;有利于各地文化融合

【解析】

(1)本题考查学生解读分析史料论证

( http: / / www.21cnjy.com )观点并综合解决问题的能力。第一小问由材料一中“一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令,足以决疑,能案章覆问,文中御史”的信息归纳作答;第二小问依据材料一中一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令,足以决疑,能案章覆问,文中御史思考回答。

(2)本题考查学生解读分析史料论证观

( http: / / www.21cnjy.com )点并综合解决问题的能力。第一小问由材料二中“今立中正,定九品,离下任意,荣辱在手。操人主之威福,夺天朝之权势。”的信息归纳出是注重门第变化;第二小问依据材料二中“或以货赂自通,或以计协登进;附托者必达,守道

者困悴。无报于身,必见割夺;有私于己,必得其欲。是以上品无寒门,下品无势族”归纳回答。

(3)本题考查学生解读分析史料论证观点

( http: / / www.21cnjy.com )并综合解决问题的能力。结合材料“因考试乃一种公开竞选,公平无偏滥。……寒苦子弟,皆得有应考之可能。又考试内容,全国统一有助于全国各地丈化之融结”可知是科举制度,结合所学从“有利于打破特权垄断,扩大管理人才来源;可以消融社会阶级;有利于各地文化融合”角度思考回答。

单元能力检测

一、选择题

1.台湾是中国领土不可分割的一部分。清康熙帝时,中央政府在台湾设置的行政机构是(

)

A.台湾郡

B.台湾府

C.台湾省

D.澎湖巡检司

【答案】B

【解析】本题考查学生对所学知识的掌握能力

( http: / / www.21cnjy.com )。从元朝开始,台湾正式纳入中国版图,成为中国领土的一部分。元朝在澎湖设澎湖巡检司,隶属福建泉州路同安县。民族英雄郑成功收复台湾,清朝在台湾设置台湾府,隶属福建省。因此本题选择B选项,其它选项的名称都不是清朝时期设立的。

2.唐太宗善于用人和纳谏的主要目的是(

)

A.成为贤明的君主

B.笼络寒门庶士

C.减少决策的失误

D.吸取隋亡教训

【答案】C

【解析】本题考查学生对所学知识的掌握能力。

( http: / / www.21cnjy.com )唐太宗善于用人納鉴主要目的是为了政治上的考虑,为了避免失误,唐太宗不仅善于用人納鉴,而且采用三省六部制,让权力分散便于得到更明智的决定,因此本题选择C选项。A、B、D都不是主要目的,只是目的之一。

3.秦始皇建立统一的大帝国后,确立了中央集权制度。其“在全国设立36郡”的措施有利于(

)

A.扩大秦帝国的疆土

B.避免割据局面的出现

C.中央各部门的配合

D.各级地方官吏的选拔

【答案】B

【解析】本题考查学生对所学知识的掌握能力。

( http: / / www.21cnjy.com )秦始皇设立36郡是为了实行郡县制,避免出现东周时期的诸侯割据的现象,因此本题选择B选项。A选项说法错误,当时秦朝已经统一了六国;C选项不是主要目的;D选项是郡县制之后才会考虑的问题。

4.“它(科举制)是唯一没

( http: / / www.21cnjy.com )有被动摇过基础的制度,是在权威一再崩溃和颠覆中唯一能维持全面而广泛的影响的制度。”“中国竞争性文士考试制度是该国特有的制度,并持续了一千多年。”材料表明科举制

A.有利于选拔社会人才

B.能够缓和尖锐的民族矛盾

C.具有稳定性和独特性

D.有力地防止了权威被颠覆

【答案】C

【解析】

由“唯一没有被动摇过”、“持续”可以看

( http: / / www.21cnjy.com )出材料要反映的是科举制的稳定性和延续性,故选C。有利于选拔社会人才材料中没有体现,排除A;能够缓和尖锐的民族矛盾材料中没有体现,排除B;有力地防止了权威被颠覆,材料中没有体现,排除D。

5.我们中国人自古就有“同祖同宗”、“认祖归宗、”“寻根问祖”、“叶落归根”等民族认同感和归属感,下列与之对应正确的是

A.夏、王位世袭制

B.周、分封制

C.周、宗法制

D.唐、科举制

【答案】C

【解析】

王位在一家一姓中传承,这是王位世袭

( http: / / www.21cnjy.com )制的主要特点,故排除A;分封制由共主或中央王朝给宗族姻亲、功臣子弟、前朝遗民分封领地和相当的治权的政治制度,排除B;科举制是分科考试选官的制度,排除D。

宗法制度是由氏族社会父系家长制演变而来的,是王族贵族按血缘关系分配国家权力,以便建立世袭统治的一种制度。“同祖同宗”、“认祖归宗、”“寻根问祖”、“叶落归根”是宗法观念的体现,排除C。

6.史学家钱穆在论及唐代的科举时说

( http: / / www.21cnjy.com ):“唐代门第势力正盛,在那时推行考试,应考的还是有许多是门第子弟。门第子弟在家庭中有家教熏染,并已早懂得许多政治掌故,一旦从政,比较有办法。如是积渐到晚唐,大门第逐步堕落,应考的多数是寒窗苦读的穷书生。他们除却留心应考的科目,专心在文选诗赋,或是经籍记诵外,国家并未对他们有所谓教育。门第教训也没有了,政治传统更是茫然无知。“钱穆认为唐代的科举制(

)

A.摧毁了门阀政治

B.扩大了政权基础

C.促进了社会公平

D.与人才培养脱节

【答案】D

【解析】

本题主要考查学生回忆、再现所学知识,比较、分

( http: / / www.21cnjy.com )析,并作出准确判断的能力。门阀政治不是科举制摧毁的,故A项错误;钱穆主要关注科举制对人才培养的局限,与扩大政权基础和促进公平无关,故B.C项错误;“如是积渐到晚唐,大门第逐步堕落,应考的多数是寒窗苦读的穷书生。他们除却留心应考的科目,专心在文选诗赋,或是经籍记诵外,国家并未对他们有所谓教育。门第教训也没有了,政治传统更是茫然无知”可以看出钱穆认为唐代的科举制与人才培养脱节,故D项正确。

7.有学者认为:“政治与血

( http: / / www.21cnjy.com )缘的结合,看似牢不可破,其实不然。既然周天子授土授民给诸侯叫做‘建国’,诸侯授土授民给卿、大夫叫做‘立家’,因此对于士、庶民而言,就有‘国’与‘家’的对立,他们把自己的宗族称为‘家’,只知效忠于‘家’,而不知效忠于‘国’。”材料表明(

)

A.周天子是天下人的大宗

B.宗法制与分封制是互为表里的关系

C.分封制在历史上的作用是弊大于利

D.分封制隐含着国家分裂割据的因素

【答案】D

【解析】

本题主要考查学生回忆、再

( http: / / www.21cnjy.com )现所学知识,比较、分析,并作出准确判断的能力。周天子是天下人的大宗或宗主,但与材料主旨无关,故A项错误;宗法制与分封制是互为表里,但与材料主旨无关,故B项错误;分封制在历史上的作用有弊有利,但从材料无法推断其利弊大小,故C项错误;士、庶民“只知效忠于‘家’,而不知效忠于‘国’”,分封制隐含着国家分裂割据的因素,故D项正确。

8.

斑固《汉书》载:诸侯王,高帝初置

( http: / / www.21cnjy.com ),金玺缓,掌治其国。……武帝改(王国)内史为京兆尹,中尉为执金吾,郎中令为光碌助,故王国如故。报其郎中令,秩千石。改太仆日仆,秩亦千石。成帝(公元前8

年)省内史,更令相泊民,如郡太守,中尉如郡都尉。从材料中可以看出

A.汉初分封王国有利于中央集权

B.提高王国官吏体禄及军政权力

C.逐步削国如郡加强对地方控制

D.王国事务一直由中央统一管理

【答案】C

【解析】

本题主要考查学生回忆、再现所学知识,比

( http: / / www.21cnjy.com )较、分析,并作出准确判断的能力。材料信息“武帝改(王国)内史为京兆尹,中尉为执金吾,郎中令为光碌助,故王国如故。报其郎中令,秩千石。改太仆日仆,秩亦千石”等反映了汉武帝借此消弱王国和郡县的实力,以加强对地方的控制,故选C项。

9.王国维《殷周制度论》载:“立子

( http: / / www.21cnjy.com )以贵不以长,立适以长不以贤者,乃传子法之精髓,由传子之制而嫡庶之制生焉。夫舍弟而传子者,所以息争也。”材料表明宗法制

A.注重任人唯贤,维护贵族政治

B.约束兄弟子女,迫求政治平等

C.维护等级关系,强化封建专制

D.强调尊卑有序,稳定社会秩序

【答案】D

【解析】

本题主要考查学生回忆、再现所学知识,比较

( http: / / www.21cnjy.com )、分析,并作出准确判断的能力。材料信息“立子以贵不以长,立适以长不以贤者,乃传子法之精髓,由传子之制而嫡庶之制生焉。夫舍弟而传子者,所以息争也”等反映了宗法制下等级制度和尊卑有序,故选D项。

10.下图喻指的政治现象出现在

( http: / / www.21cnjy.com )

A.秦朝

B.唐朝

C.宋朝

D.元朝

【答案】C

【解析】

材料中提到冗官、二府三司制和兵将分离

( http: / / www.21cnjy.com )的现象,这符合宋朝的社会特征,故选C秦朝实行三公九卿制度,排除A。唐朝唐朝实行三省六部制,排除B;元朝实行一省两院制,排除D。

考点:中国古代的政治制度﹒从汉到元政治制度的演变﹒二府三司制

11.当年明月的畅销书《明朝那些事儿》

( http: / / www.21cnjy.com )中曾写道:“胡惟庸绝不是朱元璋的真正目标,朱元璋要毁灭的是胡惟庸背后的那个庞然大物。”朱元璋毁灭“那个庞然大物”是

A.

内阁制度

B.

宰相制度

C.

勋贵集团

D.

皇室集团

【答案】B

【解析】

1380年,明太祖朱元璋以谋逆

( http: / / www.21cnjy.com )罪诛丞相胡惟庸,借此案而废中书省,而且硬性规定为永制。胡惟庸曾任宰相,而“胡惟庸绝不是朱元璋的真正目标,朱元璋要毁灭的是胡惟庸背后的那个庞然大物。”

朱元璋借胡惟庸案废丞相,权分六部,以加强皇权,故选B。内阁制度成立于明成祖,排除A;C不符合所学,排除。朱元璋不可能毁灭自己家族势力,排除D。

12.魏晋南北朝时期实行的选官制度主要是

A.察举制

B.九品中正制

C.科举制

D.分封制

【答案】B

【解析】本题主要考查九品中正制的知识,

( http: / / www.21cnjy.com )旨在考查学生运用所学知识解决问题的能力。察举制是两汉时期的选官制度,排除A;九品中正制,九品中正制,又称九品官人法,是魏晋南北朝时期重要的选官制度。故选B。科举制是隋唐起的重要选官制度,排除C。分封制是流行于三代的地方管理制度,排除D。

13.毛泽东指出:“政权、族权、神权、夫权

( http: / / www.21cnjy.com ),代表了全部封建宗法的思想和制度,是束缚中国农民的四条极大绳索。”与材料中的“族权”关系密切的制度是

A、宗法制

B、分封制

C、礼乐制

D、郡县制

【答案】A

【解析】本题主要考查宗法制的

( http: / / www.21cnjy.com )知识,旨在考查学生运用所学知识解决问题的能力。

族权是族长对家族的支配权力,或家长对家庭成员的支配权力,它是宗法制在民间的延伸,故选A。分封制是由共主或中央王朝给宗族姻亲、功臣子弟、前朝遗民分封领地和相当的治权,属于政治制度范畴。故排除B。礼乐制是维护封建制度的文化制度。排除C。郡县制是秦朝施行的地方管理制度。排除D。

14.如果将“名正言顺”当做立国之宪的话,中国古代以下机构设置明显“违宪”的是

A.汉代的外朝

B.唐朝的中书省

C.宋代的枢密院

D.清朝的军机处

【答案】

D

【解析】

本题考查学生分析、认知历史事物的能力。

( http: / / www.21cnjy.com )由材料关键信息“立国之宪”,材料主旨即在强调“对权力的制约”,而清朝的军机处不属于中央正式官制,体现不出“对权力的制约”,D项符合题干要求。汉代的外朝由三公九卿制演变而言,受外朝制约,排除A;唐朝的中书省将相权一分为三,互相牵制,体现了“对权力的制约”,排除B;宋代的枢密院分割了宰相的军权,体现了“对权力的制约”,排除C

15.朱元璋在洪武十三年(公元1380

( http: / / www.21cnjy.com )年)精心设置了一套四辅官制度,以春夏秋冬四季分名其官,春官在春季任事。夏官在夏季任事,同时每季官又设立两到三人分别在上旬、中旬和下旬视事,以此类推。四辅官制度出现的背景最有可能是

A.撤销中书省,永废丞相职任

B.胡惟庸“内外诸司封事人奏,惟庸先视之”

C.票拟制度化

D.司礼太监成为事实上的宰相

【答案】

A

【解析】

本题主要考查明清君主专制制度的演变的知识

( http: / / www.21cnjy.com ),旨在考查学生运用所学知识解决问题的能力。所谓四辅官,是仿效古代设立三公四辅的传说设立的。据说周文王就设置过四辅官。朱元璋在宣布永远废除丞相制度后,便从古代的官制、官名中找依据,企图建立一种符合自己需要,有用而无害的辅政制度。故选A;胡惟庸“内外诸司封事人奏,惟庸先视之”是朱元璋废除丞相的直接原因,排除B;票拟是在送呈皇帝批示以前,由内阁学士“用小票墨书”,即把批阅建议写在纸上并贴在各奏疏的对面上以进呈。票拟制度化是在万历皇帝,排除C;司礼太监没有法定权力,不可能成为事实上的宰相,排除D。

16.贞观初,唐太宗下敕征兵年十八以下之体壮者,但门下给事中(掌驳正政令之事)魏征拒之,遂无果。此事说明

A.兵部隶属门下省

B.君权受相权制约

C.唐太宗大权旁落

D.门下省独掌大权

【答案】B

【解析】本题主要考查学生三省六部制的知识,旨

( http: / / www.21cnjy.com )在考查学生运用所学知识解决问题的能力。兵部隶属尚书省,排除A;三省分工合作,相互牵制,避免了任何一省大权独掌,排除D;三省六部制最后定夺于皇帝,有利于保证君权独尊,排除C。材料中唐太宗的决定受到门下给事中魏征的阻拒而没有如愿,说明君权受相权制约,故选B。

17.秦始皇和康熙帝都是中国古代有作为的君主。阅读材料,回答问题。

材料一

下图为秦始皇二十六年诏版(拓本)文字如下:

( http: / / www.21cnjy.com )

廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为□□,乃诏丞相状、绾,法度量则不壹歉疑者,皆明壹之。

材料二

1673~1681年,年

( http: / / www.21cnjy.com )轻的康熙帝指挥了一场平叛战争,他后来多次谈起战争前后自己的变化,说:“前者凡事视之以为易;自逆贼变乱之后,觉事多难处,每遇事必慎重图维,详细商榷后定。”

——摘编自张岂之《中国历史》

材料三

政事不论大小,全由皇帝一人裁决,秦始皇规定一天看章奏(竹简)一百二十斤(秦一斤合今半市斤),不看完不休息。

——范文澜《中国通史》

材料四

朕自临御以来,一切机务必皆躬

( http: / / www.21cnjy.com )亲,从不敢稍自睱逸。……今天下大小事务,皆朕一身亲理,无可旁贷,若将要务分任于人,则断不可行,所以无论钜细,朕必躬自断制。

——《清圣祖实录》康熙五十八年

(1)根据图片写出材料一中空缺的文字。

(2)秦始皇在这一诏书中颁布了什么经济措施?有何意义?

(3)依据材料二,说明“平叛战争”所指事件及对康熙帝的影响。结合所学知识,评价这一事件的历史意义。

(4)依据材料三、四,概括秦始皇和康熙帝处理政务的共同点。

【答案】(1)皇帝。

(2)统一度量衡。促进了经济文化的交流和发展。

(3)平定三藩之乱。形成谨慎的执政风格。维护了国家统一。

(4)专权;勤政。

【解析】

(1)题考查选修四《中外历史人物评说》中

( http: / / www.21cnjy.com )秦始皇和康熙帝两个人物,意在考查考生准确解读材料信息和知识迁移能力。秦始皇统一中国后便统一了文字和度量衡。依据所学知识,可知这个字体是小篆,空格中是皇帝二字。

(2)本题考查学生对所学知识的掌握

( http: / / www.21cnjy.com )能力。结合材料来看,秦始皇为了巩固统治,于是采取了统一度量衡的做法。对于统一度量衡的意义,我们首先要肯定它在政治上的意义。之后再考虑其他方面的意义,比如有利于经济文化的交流和发展。

(3)本题考查学生对所学知识的掌握能

( http: / / www.21cnjy.com )力。本题涉及到康熙帝一生的主要事迹,材料涉及到的事件是平定三藩之乱。而通过三藩之乱的平定,也使康熙养成了谨慎的执政风格,这也是重要意义之一。此外三藩之乱的平定也维护了国家统一。

(4)本题考查学生对所学知识的掌握能力

( http: / / www.21cnjy.com )。注重强调学生横纵分析问题,将中外历史进行对比,得出结论的能力。材料列举了秦始皇和康熙帝的生平经历,依据材料信息可以看出两位帝王专权与勤政的执政风格,这也是他们最大的共同点。

18.阅读材料,完成下列要求。

( http: / / www.21cnjy.com )

提取两幅图中两项关于汉代和明代都城平面布局特点的历史信息,并结合所学知识予以说明。

【答案】

信息一

布局合理,街道整齐划一。(任答一点即可)

说明:长安城和北京城都体现了这一特点。

信息二

中轴线纵贯全城。(任答一点即可)

说明:中轴线体现了儒家“居中不偏”、“不正不威”的思想,也为都城的整齐划一提供了条件。

信息三

宫殿为主体结构。

说明:皇宫占据全城的要害部位

( http: / / www.21cnjy.com ),不是居中,就是占据高地,而且有宫城相护卫,使皇宫成为全城的主体。宫城不仅与居民区分离,而且宫城的布局也以正殿为主体南北伸延或向四面展开,井井有序。

信息四

宫殿建筑高台化。

说明:中国都城的宫殿无不修建在高台之上,除防潮外,主要是为占据制高点,维护皇宫的安全和显示皇权的至高无上,高于一切。

信息五

都城的商业功能不断增强。

说明:汉代的都城,有东市和西市;明代的则无。随着商品经济的发展,都城自身也在发展。其政治性、军事性不断减弱,商业性不断增强。

以上五个信息及其说明中,学生只要完整回答出两个,即可得满分12分。如果学生的答案超出本答案,且符合题意,也可给分。

【解析】

本题属于开放性试题,以图片

( http: / / www.21cnjy.com )的形式旨在考查学生观察图片,提炼有效信息及比较归纳的能力,解答本题首先要依据图片获取有效信息,可以归纳出如下信息:整齐划一、中轴线纵贯全城、宫殿为主体结构、宫殿建筑高台化、都城的商业功能不断增强等,其次依据汉代与明代的相关史实分别说明即可。

19.关于中国古代官僚政治,学术界看法不一。阅读下列材料:

材料一

太宗曰:“(隋文帝)此人性至察而心

( http: / / www.21cnjy.com )不明。恒恐群臣内怀不服,不肯信任百司,每事皆自决断。朕意则不然,以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。”

——吴兢《贞观政要》卷一

材料二

(嘉庆曰)我朝列圣相承,乾纲独揽,皇

( http: / / www.21cnjy.com )考高宗纯皇帝临御六十年,于一切纶音宣布,无非断自宸衷,从不令臣下阻挠国是。即朕勤政以来,办理庶务,悉尊皇考遗训……而至用人行政,令出惟行,大权从无旁落。

——清·梁章钜《枢垣纪略》

材料三

钱穆认为,中国过去的政治纵要说它是专

( http: / / www.21cnjy.com )制,也不能不认为还是一种比较合理的开明的专制。它也自有制度,自有法律,并不全由皇帝一人的意志来决定一切的。按照他的叙述,唐朝的中央政府组织则更较汉代进步,它影响了以后一千多年的政治制度建设。体制、观念上的进步不仅体现在此,更是有把政权开放给全国各地,不断奖励知识分子加入仕途。而王亚南则认为是完全的君主专制。他指出,中国的官僚政治是建立在地主经济基础上的专制政治的产物。

——毛凯贤《中国官僚政治的历史评价:钱穆与王亚南的分歧》

请回答:

(1)据材料一,与隋文帝相比,概括指出唐太宗在处理政事的做法。

(2)据材料二,概括清朝前期政治的主要特点,该特点反映了什么本质问题?

(3)据上述材料并结合所学知

( http: / / www.21cnjy.com )识,就材料三中钱穆与王亚南对中国古代中央运行机制的观点,进行论证。

(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述清晰;280字左右。)

【答案】(1)做法:信任群臣;集体筹划。

(2)特点:君主高度集权;

本质:封建制度走向衰落。

论点方面

论据方面

论证方面

钱穆认为中国古代政治是一种开明的专制,不由皇帝一人意志决定。

①秦汉时期的三公九卿制,重视朝议,强调相互配合。

②隋唐时期的三省六部制,强调分工明确,权责清晰。

③隋唐时期施行科举制,把任命官吏和选拔人才结合起来。

表述成文;层次分明;史论结合;逻辑严密;只列举制度,没有阐释不得分。

王亚南认为中国古代政治就是完全的专制政治。

①明朝废丞相,设内阁,全国政务都由皇帝决断。②清朝设立军机处,将军政大权完全集中皇帝手中。

(3)

【解析】

(1)本题考查学生解读分析史料论

( http: / / www.21cnjy.com )证观点并综合解决问题的能力。第一小问做法,据材料一中“不肯信任百司,每事皆自决断。朕意则不然”得出信任群臣,据材料一“皆委百司商量,宰相筹划,于事稳便,方可奏行”得出集体筹划。

(2)

本题考查学生解读分析史料论证观点并

( http: / / www.21cnjy.com )综合解决问题的能力。第一小问特点,据材料二“我朝列圣相承,乾纲独揽”“大权从无旁落”

结合所学分析得出君主高度集权;第二小问本质,据材料二“(嘉庆曰)我朝列圣相承”“皇考高宗纯皇帝”结合所学得出封建制度走向衰落。

(3)可分别从正反两个角度分析论证。表

( http: / / www.21cnjy.com )述成文;层次分明;史论结合;逻辑严密;只列举制度,没有阐释不得分。观点一,据材料

“是一种比较合理的开明的专制”“并不全由皇帝一人的意志来决定一切的”得出,钱穆认为中国古代政治是一种开明的专制,不由皇帝一人意志决定。据材料“唐朝的中央政府组织则更较汉代进步”

结合所学得出秦汉时期的三公九卿制,重视朝议,强调相互配合;隋唐时期的三省六部制,强调分工明确,权责清晰,据材料中“把政权开放给全国各地,不断奖励知识分子加入仕途”,结合所学得出:隋唐时期施行科举制,把任命官吏和选拔人才结合起来。结合所学,从秦汉、隋唐时期的史实分析论证。观点二,据材料“王亚南则认为是完全的君主专制”得出,王亚南认为中国古代政治就是完全的专制政治。据材料中“中国的官僚政治是……专制政治的产物”结合所学得出:明朝废丞相,设内阁,全国政务都由皇帝决断;清朝设立军机处,将军政大权完全集中皇帝手中。从君主专制强化的明清时期的史实分析论证。

20.选官制度的发展与完善,体现了中国古代政治制度的特点及其管理水平。阅读下列材料:

材料一

四科取士:一曰德行高妙,

( http: / / www.21cnjy.com )志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令,足以决疑,能案章覆问,文中御史;四曰刚毅多略,遭事不惑,明足以决,才任三辅令”。

——《续汉书·

百官志》

载后汉光武帝的诏书

材料二

今立中正,定九品,离

( http: / / www.21cnjy.com )下任意,荣辱在手。操人主之威福,夺天朝之权势。爱僧决于心,情伪由于己。……所欲与者,,获虚以成誉;所欲下者,吹毛以求疵。高下逐强弱,是非由爱憎。随世兴衰,不顾才实,衰则削下,兴则扶上。或以货赂自通,或以计协登进;附托者必达,守道

者困悴。无报于身,必见割夺;有私于己,必得其欲。是以上品无寒门,下品无势族。

——(唐)房玄龄等《晋书·刘毅传》

材料三

因考试乃一种公开竞选,公平

( http: / / www.21cnjy.com )无偏滥。……寒苦子弟,皆得有应考之可能。又考试内容,全国统一有助于全国各地丈化之融结。……此一千年来,中国社会上再无固定之特殊阶级出现,此制度预有大效。”

一一琦戈穆《国史新论》

请问答:

(1)材料一中的“四科取士”指什么制度?据材料一,归纳其选拔人才的标准。

(2)与材料一相比,材料二中的选官标准有何变化?据材科二,概括该选官制度的弊端

(3)据材料三,概括说明这一制度的积极意义。

【答案】(1)制度:察举制。

标准:道德高尚、学识广博、明法知礼、机智果决

(2)变化:由注重才德到注重门第。

弊端:中正官徇私舞弊;世家大族垄断仕途;扼杀人才;败坏社会风气。

(3)影响:有利于打破特权垄断,扩大管理人才来源;可以消融社会阶级;有利于各地文化融合

【解析】

(1)本题考查学生解读分析史料论证

( http: / / www.21cnjy.com )观点并综合解决问题的能力。第一小问由材料一中“一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令,足以决疑,能案章覆问,文中御史”的信息归纳作答;第二小问依据材料一中一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令,足以决疑,能案章覆问,文中御史思考回答。

(2)本题考查学生解读分析史料论证观

( http: / / www.21cnjy.com )点并综合解决问题的能力。第一小问由材料二中“今立中正,定九品,离下任意,荣辱在手。操人主之威福,夺天朝之权势。”的信息归纳出是注重门第变化;第二小问依据材料二中“或以货赂自通,或以计协登进;附托者必达,守道

者困悴。无报于身,必见割夺;有私于己,必得其欲。是以上品无寒门,下品无势族”归纳回答。

(3)本题考查学生解读分析史料论证观点

( http: / / www.21cnjy.com )并综合解决问题的能力。结合材料“因考试乃一种公开竞选,公平无偏滥。……寒苦子弟,皆得有应考之可能。又考试内容,全国统一有助于全国各地丈化之融结”可知是科举制度,结合所学从“有利于打破特权垄断,扩大管理人才来源;可以消融社会阶级;有利于各地文化融合”角度思考回答。

同课章节目录

- 专题一:古代中国的政治制度

- 一:中国早期政治制度的特点

- 二:走向“大一统”的秦汉政治

- 三:君主专制政体的演进与强化

- 四:专制时代晚期的政治形态

- 专题二:近代中国维护国家主权的斗争

- 一:列强入侵与民族危机

- 二:中国军民维护国家主权的斗争

- 三:伟大的抗日战争

- 专题三:近代中国的民主革命

- 一:太平天国运动

- 二:辛亥革命

- 三:新民主主义革命

- 专题四:现代中国的政治建设与祖国统一

- 一:新中国初期的政治建设

- 二:政治建设的曲折历程及其历史性转折

- 三:“一国两制”的伟大构想及其实践

- 专题五:现代中国的对外关系

- 一:新中国初期的外交

- 二:外交关系的突破

- 三:新时期的外交政策与成

- 专题六:古代希腊、罗马的政治文明

- 一:民主政治的摇篮——古代希腊

- 二:卓尔不群的雅典

- 三:罗马人的法律

- 专题七:近代西方民主政治的确立与发展

- 一:代议制的确立与完善

- 二:美国1787年宪法

- 三:民主政治的扩展

- 专题八:解放人类的阳光大道

- 一:马克思主义的诞生

- 二:国际工人运动的艰辛历程

- 三:俄国十月社会主义革命

- 专题九:当今世界政治格局的多极化趋势

- 一:美苏争锋

- 二:新兴力量的崛起

- 三:多极化趋势的加强

- 学习与探究之一:秦朝在中国历史上的地位

- 学习与探究之二:模拟古罗马法庭