山居秋暝 课件 (2)

图片预览

文档简介

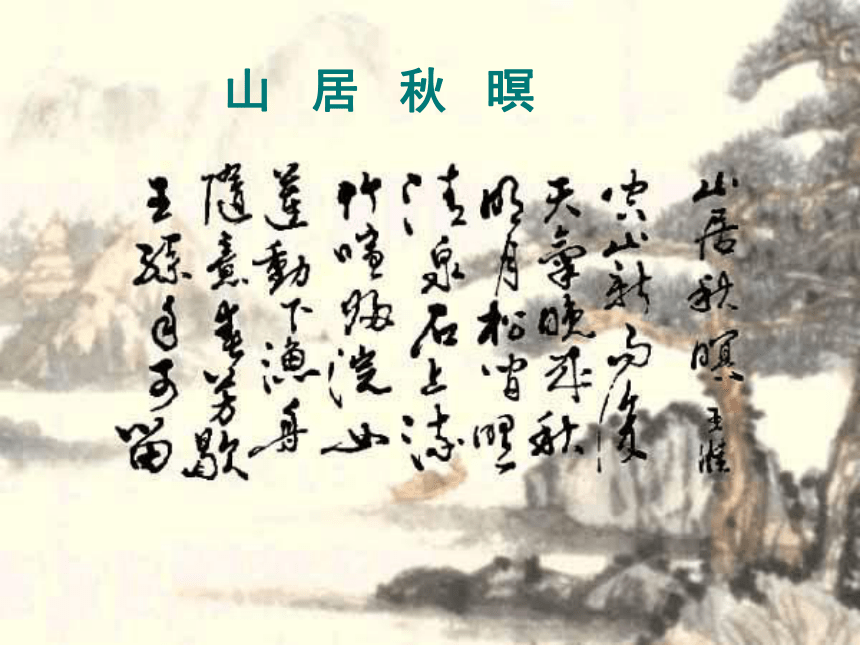

课件16张PPT。山 居 秋 暝★请思考:

被苏轼称为“诗中有画,画中有诗”的诗人是谁?(王维) ★走近王维

王维(701—761),字摩 诘,蒲 州(今山西永济)人。开元九年(721) 进士。累官至尚书右丞,世称王右丞。晚年闲居蓝田辋川。诗与孟浩然齐名, 称为“王孟”。前期写过一些边塞诗,但其作品最主要的是山水田园诗,通过田园山水的描绘,宣扬隐士生活;体物精细,状写传神,有独特成就。著有《王右丞集》。

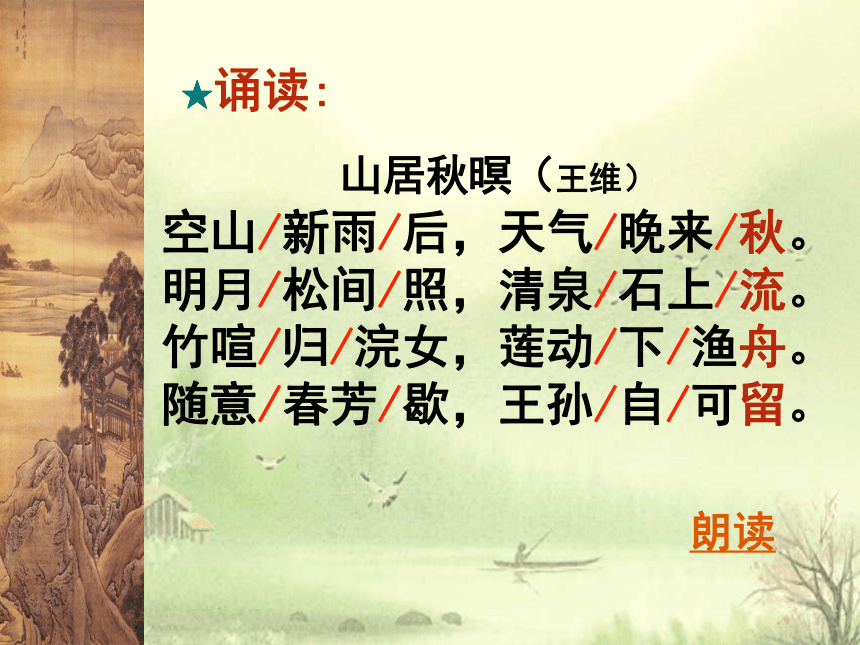

王维多才多艺,诗、画、音乐都很有名,受佛家、道家思想影响很深。★诵读:山居秋暝(王维) 空山/新雨/后,天气/晚来/秋。 明月/松间/照,清泉/石上/流。 竹喧/归/浣女,莲动/下/渔舟。 随意/春芳/歇,王孙/自/可留。朗读(范文)山居秋暝

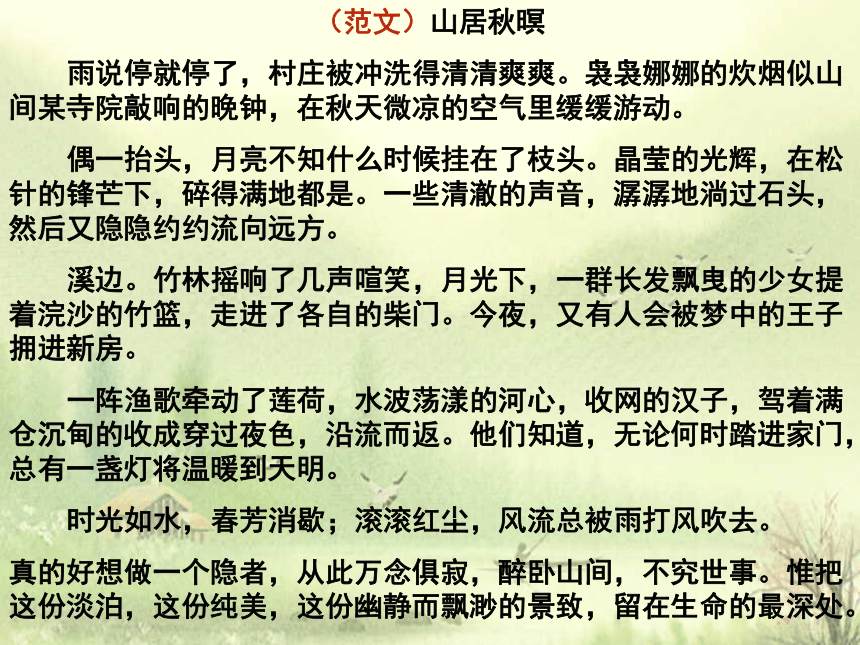

雨说停就停了,村庄被冲洗得清清爽爽。袅袅娜娜的炊烟似山间某寺院敲响的晚钟,在秋天微凉的空气里缓缓游动。

偶一抬头,月亮不知什么时候挂在了枝头。晶莹的光辉,在松针的锋芒下,碎得满地都是。一些清澈的声音,潺潺地淌过石头,然后又隐隐约约流向远方。

溪边。竹林摇响了几声喧笑,月光下,一群长发飘曳的少女提着浣沙的竹篮,走进了各自的柴门。今夜,又有人会被梦中的王子拥进新房。

一阵渔歌牵动了莲荷,水波荡漾的河心,收网的汉子,驾着满仓沉甸的收成穿过夜色,沿流而返。他们知道,无论何时踏进家门,总有一盏灯将温暖到天明。

时光如水,春芳消歇;滚滚红尘,风流总被雨打风吹去。

真的好想做一个隐者,从此万念俱寂,醉卧山间,不究世事。惟把这份淡泊,这份纯美,这份幽静而飘渺的景致,留在生命的最深处。 ★初步感知:

这是一副以什么为题的画呢?诗题中“山居” 、“秋暝”分别是什么意思?“山居”:山中的居所。

“秋暝”:秋天的傍晚。本诗写雨后空山图。★抓住意象

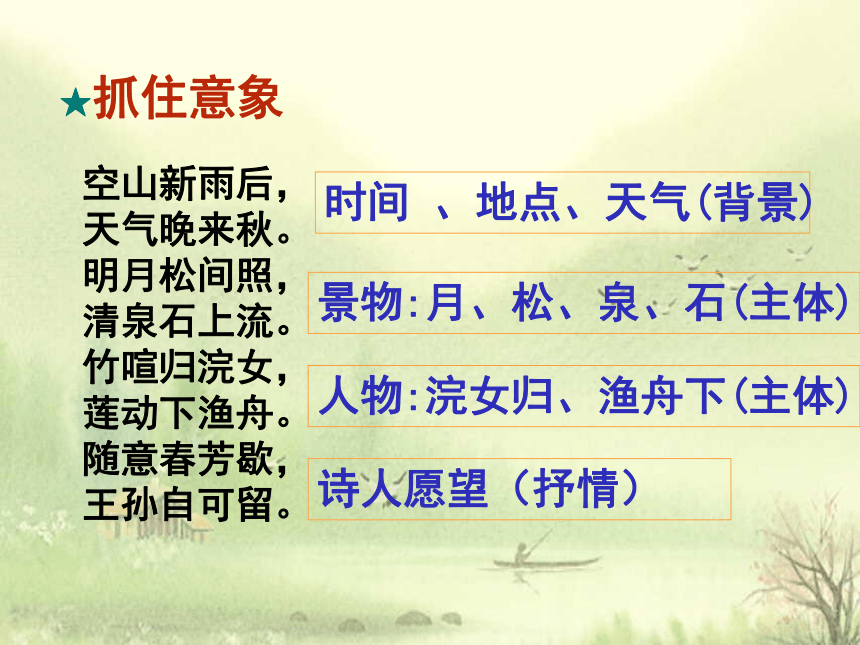

空山新雨后,

天气晚来秋。 明月松间照,

清泉石上流。 竹喧归浣女,

莲动下渔舟。 随意春芳歇,

王孙自可留。 时间 、地点、天气(背景)景物:月、松、泉、石(主体)人物:浣女归、渔舟下(主体)诗人愿望(抒情)“空山” 的理解

环境:无人(无达官贵人)、无声(无尘世喧嚣)

心境:空明无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

——刘禹锡《陋室铭》

户庭无尘杂,虚室有余闲。

——陶渊明《归园田居》

结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔,心远地自偏。

——陶渊明《饮酒》上首联和尾联解析一“空山”、一“可留”,一起笔、一落笔,便把全诗有机的联系在了一起,“空山”点明地点是空旷的山野,“可留”道出了诗人的心声——久居在这空旷的山野之中。

此时我们不禁要问了,既然是空旷的山野,为什么诗人却如此神往,甚至无暇顾及那春花、春草的凋谢而执意久留此处呢?这空旷的山野之中究竟隐藏了那些美丽的景致呢?★颔联和颈联解析

★这首诗描绘了一幅雨后空山晚景图。请抓住意象极其特征,通过创造性想象,补充形象,再现画面,用散文化的语言描述这幅图画,尽可能描绘细致、语言优美。 。

(提示:可从光、色、形、静态、动态等方面展开联想。)

“明月松间照,清泉石上流”:诗句中蕴含了哪几组对比?动静、声音、上下、远近、色彩、刚柔等相对、对比中,景是和谐的,主要特点:幽清、明净。上——作者希望他自己以及他的各种朋友都能摆脱世俗、欲念的束缚,建构一种宁静、淡泊的心境和真诚、相知的人际关系。“明月松间照,清泉石上流”体现宁静、淡泊的志向,《红尘之上》把诗句送给哪些人?这句话对他们分别有何特殊含义?诗人希望建立一种什么样的人际关系?

颔联画面再现景物:明月、青松、清泉、山石。

画面:山间月夜图

皎洁的月光斜照在茂密的松林里,投下斑驳的疏影,清澈的泉水流泻在山石上,宛如一条洁白的素练。

教师应到学生体会感悟:

在那举头望明月,低头观流水的一瞬间,诗人便从高到低,由近及远的勾勒出一幅立体感极强的画面,在这其中又点缀着青松,山石。于是一幅有声、有色、有动、有静的幽静雅致的山间月夜图便清晰的浮现在我们面前。颈联画面再现景物:翠竹、浣女、青莲、渔舟

画面:欢乐而归图

请同学们闭上眼睛想想一下:“正在我们欣赏山间优美的景色还没来得及感叹大自然的美妙与神奇时,耳边传来了少女们的欢声笑语,循声望去,原来是浣衣女嬉笑打闹着会叫了。忽然莲叶又不停的摇摆起来,凝神观望才知道是满载而归的渔舟顺流而下,轻盈的穿过荷花丛,弄乱了那幽静的荷塘月色,划破了大山的宁静——”

此时我们才知道在这翠竹青莲之中还生活着一群无忧无虑勤劳善良的人们。于是一幅纯洁美好的欢乐而归的生活图像便展现在了我们眼前。由诗中所写景与人来看,诗人追求的到底是怎样的一种人生态度?景清幽、明净,以物芳而明志洁;

人淳厚、朴实,广人相而望政通。

王维追求的是宁静、淡泊的人生态度。息阴无恶木,饮水必清源。

宁栖野树林,宁饮涧水流,不用坐梁肉,崎呕见王侯。

——王维★思考:★除了隐居,有无更好的方式?★隐居是不是逃避?试与屈原比较。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

——诸葛亮

被苏轼称为“诗中有画,画中有诗”的诗人是谁?(王维) ★走近王维

王维(701—761),字摩 诘,蒲 州(今山西永济)人。开元九年(721) 进士。累官至尚书右丞,世称王右丞。晚年闲居蓝田辋川。诗与孟浩然齐名, 称为“王孟”。前期写过一些边塞诗,但其作品最主要的是山水田园诗,通过田园山水的描绘,宣扬隐士生活;体物精细,状写传神,有独特成就。著有《王右丞集》。

王维多才多艺,诗、画、音乐都很有名,受佛家、道家思想影响很深。★诵读:山居秋暝(王维) 空山/新雨/后,天气/晚来/秋。 明月/松间/照,清泉/石上/流。 竹喧/归/浣女,莲动/下/渔舟。 随意/春芳/歇,王孙/自/可留。朗读(范文)山居秋暝

雨说停就停了,村庄被冲洗得清清爽爽。袅袅娜娜的炊烟似山间某寺院敲响的晚钟,在秋天微凉的空气里缓缓游动。

偶一抬头,月亮不知什么时候挂在了枝头。晶莹的光辉,在松针的锋芒下,碎得满地都是。一些清澈的声音,潺潺地淌过石头,然后又隐隐约约流向远方。

溪边。竹林摇响了几声喧笑,月光下,一群长发飘曳的少女提着浣沙的竹篮,走进了各自的柴门。今夜,又有人会被梦中的王子拥进新房。

一阵渔歌牵动了莲荷,水波荡漾的河心,收网的汉子,驾着满仓沉甸的收成穿过夜色,沿流而返。他们知道,无论何时踏进家门,总有一盏灯将温暖到天明。

时光如水,春芳消歇;滚滚红尘,风流总被雨打风吹去。

真的好想做一个隐者,从此万念俱寂,醉卧山间,不究世事。惟把这份淡泊,这份纯美,这份幽静而飘渺的景致,留在生命的最深处。 ★初步感知:

这是一副以什么为题的画呢?诗题中“山居” 、“秋暝”分别是什么意思?“山居”:山中的居所。

“秋暝”:秋天的傍晚。本诗写雨后空山图。★抓住意象

空山新雨后,

天气晚来秋。 明月松间照,

清泉石上流。 竹喧归浣女,

莲动下渔舟。 随意春芳歇,

王孙自可留。 时间 、地点、天气(背景)景物:月、松、泉、石(主体)人物:浣女归、渔舟下(主体)诗人愿望(抒情)“空山” 的理解

环境:无人(无达官贵人)、无声(无尘世喧嚣)

心境:空明无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

——刘禹锡《陋室铭》

户庭无尘杂,虚室有余闲。

——陶渊明《归园田居》

结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔,心远地自偏。

——陶渊明《饮酒》上首联和尾联解析一“空山”、一“可留”,一起笔、一落笔,便把全诗有机的联系在了一起,“空山”点明地点是空旷的山野,“可留”道出了诗人的心声——久居在这空旷的山野之中。

此时我们不禁要问了,既然是空旷的山野,为什么诗人却如此神往,甚至无暇顾及那春花、春草的凋谢而执意久留此处呢?这空旷的山野之中究竟隐藏了那些美丽的景致呢?★颔联和颈联解析

★这首诗描绘了一幅雨后空山晚景图。请抓住意象极其特征,通过创造性想象,补充形象,再现画面,用散文化的语言描述这幅图画,尽可能描绘细致、语言优美。 。

(提示:可从光、色、形、静态、动态等方面展开联想。)

“明月松间照,清泉石上流”:诗句中蕴含了哪几组对比?动静、声音、上下、远近、色彩、刚柔等相对、对比中,景是和谐的,主要特点:幽清、明净。上——作者希望他自己以及他的各种朋友都能摆脱世俗、欲念的束缚,建构一种宁静、淡泊的心境和真诚、相知的人际关系。“明月松间照,清泉石上流”体现宁静、淡泊的志向,《红尘之上》把诗句送给哪些人?这句话对他们分别有何特殊含义?诗人希望建立一种什么样的人际关系?

颔联画面再现景物:明月、青松、清泉、山石。

画面:山间月夜图

皎洁的月光斜照在茂密的松林里,投下斑驳的疏影,清澈的泉水流泻在山石上,宛如一条洁白的素练。

教师应到学生体会感悟:

在那举头望明月,低头观流水的一瞬间,诗人便从高到低,由近及远的勾勒出一幅立体感极强的画面,在这其中又点缀着青松,山石。于是一幅有声、有色、有动、有静的幽静雅致的山间月夜图便清晰的浮现在我们面前。颈联画面再现景物:翠竹、浣女、青莲、渔舟

画面:欢乐而归图

请同学们闭上眼睛想想一下:“正在我们欣赏山间优美的景色还没来得及感叹大自然的美妙与神奇时,耳边传来了少女们的欢声笑语,循声望去,原来是浣衣女嬉笑打闹着会叫了。忽然莲叶又不停的摇摆起来,凝神观望才知道是满载而归的渔舟顺流而下,轻盈的穿过荷花丛,弄乱了那幽静的荷塘月色,划破了大山的宁静——”

此时我们才知道在这翠竹青莲之中还生活着一群无忧无虑勤劳善良的人们。于是一幅纯洁美好的欢乐而归的生活图像便展现在了我们眼前。由诗中所写景与人来看,诗人追求的到底是怎样的一种人生态度?景清幽、明净,以物芳而明志洁;

人淳厚、朴实,广人相而望政通。

王维追求的是宁静、淡泊的人生态度。息阴无恶木,饮水必清源。

宁栖野树林,宁饮涧水流,不用坐梁肉,崎呕见王侯。

——王维★思考:★除了隐居,有无更好的方式?★隐居是不是逃避?试与屈原比较。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

——诸葛亮

同课章节目录

- 第一单元

- 1 故乡

- 2 想北平

- 4 桃花源记

- 3 当代诗两首

- 第二单元

- 5 沁园春·雪

- 6 贝多芬:一个巨人

- 7 白雪歌送武判官归京

- 8 伯牙善鼓琴

- 第三单元

- 9 苏州园林

- 10 唐宋大诗人诗中的物候

- 11 萤火虫

- 12 巡天遥看一千河

- 第四单元

- 13 胡同文化

- 14 最是沧桑起风情

- 15 明湖居听书

- 16 醉翁亭记

- 第五单元

- 17 斗鲨

- 18 终身做科学实验的爱迪生

- 20 行路难

- 19 紫藤萝瀑布

- 第六单元

- 21 聪明人和傻子和奴才

- 22 变色龙

- 23 范进中举

- 24 卖炭翁

- 旧版资料

- 2 滹沱河和我

- 23 清塘荷韵

- 12 念奴娇赤壁怀古

- 19 绿色基因的革命

- 29 卖柑者言

- 13 观巴黎油画记

- 25 春江花月夜

- 20 活板

- 30 短文两篇

- 14 世间最美的坟墓--记1928年的一次俄国旅行

- 15 感悟珍珠港

- 8 苏州赋

- 9 观蛇舞

- 10 墨池记