人教版八年级历史上册教案:第二单元第7课 戊戌变法

文档属性

| 名称 | 人教版八年级历史上册教案:第二单元第7课 戊戌变法 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 115.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-09-15 21:39:40 | ||

图片预览

文档简介

第7课 戊戌变法

教材P32~P35,公车上书、百日维新

1.了解公车上书、百日维新、戊戌变法和戊戌六君子等史实。

2.通过对维新变法运动原因的学习,培养学生的历史想象能力和分析能力。

3.学习维新变法之士热爱祖国、振兴中华的高尚情操,激发学生的历史责任感。

重点:公车上书、百日维新。

难点:戊戌变法的性质及其历史意义。

一师一优课 一课一名师 (设计者:×××)

中国近代史是一部中国人民不屈不挠反抗外来侵略的历史,也是先进的中国人不断探索救国道路的历史。洋务运动是地主阶级为维护封建统治而进行的一场自救运动,在甲午中日战争中,北洋舰队全军覆没,洋务运动也随之破产,帝国主义对中国的侵略加剧,民族危机严重。此时中国的民族资产阶级为挽救民族危亡,曾做过哪些努力?其结果如何?

创设情境:假如我们生活在那个年代,我们都是热爱祖国、关心中国前途命运的知识分子、爱国青年,你如何拯救中华民族于水深火热之中?

教师总结:当时中国的各界人士为挽救民族危亡进行了不同方式的探索,今天我们就来介绍当时最著名的资产阶级改良运动——戊戌变法。

让我们穿越时空重温这一历史中的节点。

1.自读教材。

2.结合学生用书上的填空题,在书中找到答案,并在书中画上记号。

中华民族具有优良的爱国传统,在民族危机空前严重的紧急关头,民族的精英分子总会登高一呼,力图扭转颓势。所以,洋务运动刚刚失败,“公车上书”就接踵而至,它冲破了长期以来的沉闷局面,造就了康有为、梁启超等维新运动的领袖人物,拉开了戊戌变法运动的序幕。

看教材思考:

(1)为什么有那么多的“公车”(应试举人)要求拒签《马关条约》?(提示学生从条约危害性和“公车”爱国情感方面分析。)

(2)为什么人们还同时要求变法?(提示学生从帝国主义的侵略、清政府的内部矛盾、人民起义、民族资产阶级的政治经济要求等方面进行思考。)

学生上书(康有为):“若不及时图治,数年之后,四邻交逼,不能立国。万国报馆议论沸腾,咸以分中国为言。若箭在弦,省括即发……瓜分豆剖,渐露机芽,恐惧国惶,不知死所。……乱机遍伏,即无强敌之逼,揭竿斩木,已可忧危。”

——《上清帝第五书》

(3)康有为多次上书的目的是什么?

(4)为什么光绪帝痛下决心,实行变法?

巩固封建统治,希望有所作为,不当亡国之君;利用变法从慈禧手中夺回最高统治权。当然也有爱国、保国、抵制外强的思想。

(5)作为一个有良心的中国人,你会怎么做?

小结:变法图强,希望中国走上君主立宪之路。中国当时正被列强瓜分,国力衰弱,面临亡国的严重危机,光绪帝不愿做亡国之君。变法图强,以此挽救中国的民族危机。

(6)光绪帝按照维新派的意图所颁布的法令,有哪些主要内容?

先组织学生集体朗读,然后讨论回答:

A.怎样改革政府机构?为什么没有兴民权、设议院、立宪法等措施?

B.在开办企业和新式学校方面有什么措施?能起多大的作用?

C.在思想文化和国防军事方面有什么措施?引起哪些变化?

在学生讨论的基础上归纳这些法令对顽固派作了重大让步,说明维新派没有实权,显得十分软弱。另一方面,也说明了顽固派虽然掌握实权,势力强大,但他们毕竟阻挡不了历史前进的趋势,不得不让资产阶级知识分子参与政权管理,不得不同意发展资本主义经济,不得不放松舆论控制,准许资产阶级思想的传播等。

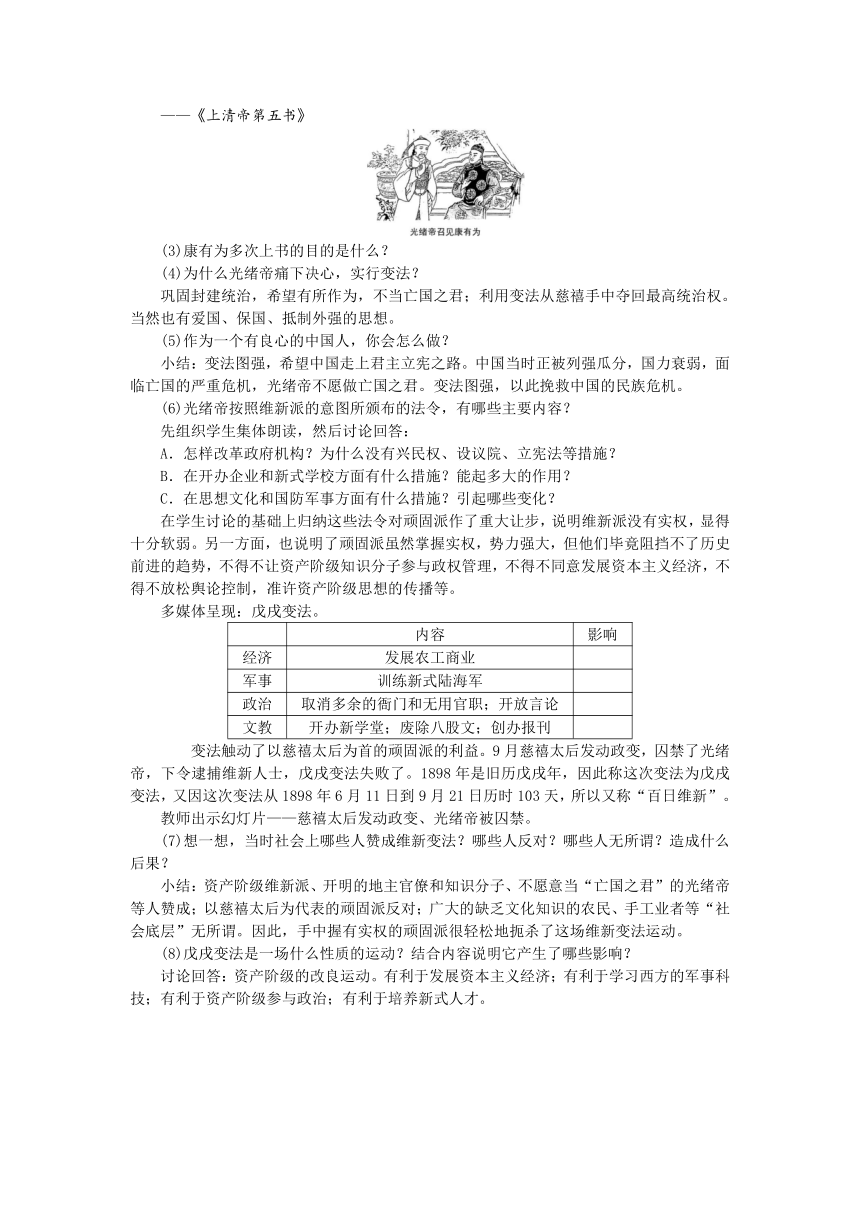

多媒体呈现:戊戌变法。

内容

影响

经济

发展农工商业

军事

训练新式陆海军

政治

取消多余的衙门和无用官职;开放言论

文教

开办新学堂;废除八股文;创办报刊

变法触动了以慈禧太后为首的顽固派的利益。9月慈禧太后发动政变,囚禁了光绪帝,下令逮捕维新人士,戊戌变法失败了。1898年是旧历戊戌年,因此称这次变法为戊戌变法,又因这次变法从1898年6月11日到9月21日历时103天,所以又称“百日维新”。

教师出示幻灯片——慈禧太后发动政变、光绪帝被囚禁。

(7)想一想,当时社会上哪些人赞成维新变法?哪些人反对?哪些人无所谓?造成什么后果?

小结:资产阶级维新派、开明的地主官僚和知识分子、不愿意当“亡国之君”的光绪帝等人赞成;以慈禧太后为代表的顽固派反对;广大的缺乏文化知识的农民、手工业者等“社会底层”无所谓。因此,手中握有实权的顽固派很轻松地扼杀了这场维新变法运动。

(8)戊戌变法是一场什么性质的运动?结合内容说明它产生了哪些影响?

讨论回答:资产阶级的改良运动。有利于发展资本主义经济;有利于学习西方的军事科技;有利于资产阶级参与政治;有利于培养新式人才。

激情朗读:“有心杀贼,无力回天,死得其所,快哉快哉!”

(9)维新派要杀的贼指谁?维新派为什么“无力回天”?谭嗣同为什么说自己“死得其所”?

(10)这场运动的失败说明了什么?

分组体会:慈禧为首的顽固派;依靠一个没有实权的皇帝,没有发动群众,顽固派势力过于强大。甘为变法流血牺牲以唤起民族觉醒的第一人。说明资产阶级的改良道路在半殖民地半封建社会的中国是行不通的。

(11)中国有句古话:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”生命对于我们每个人来说,都只有一次。可是,我们要怎样过一生才算有意义?

学生辩论:谭嗣同的死可以说是“重于泰山”。他为自己的信仰而死,体现了中国人舍生取义的思想。当然,为了保存实力,康梁活下来了。历史证明他们的选择也无可厚非,梁启超成了中国著名的历史学家、文学家,为中国做出了自己的贡献。

教师小结:在历史中沉思,在历史中预知未来——当今世界,霸权主义依然存在,钓鱼岛海波未平。我们应该在历史的回声中警醒、奋起,让我们一起再次朗诵梁启超先生的《少年中国说》共勉之:

“今日(中国)之责任,不在他人,而全在我少年。少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲则国胜于欧洲,少年雄于地球则国雄于地球。”

(12)读了这段材料后,你有什么感想?

学生创新:青少年是一个民族、一个国家的希望和未来,他们的智慧、勇气、信心、朝气是一个国家振兴的保证。

(13)如何认识戊戌变法对中国近代社会的影响?

归纳:戊戌变法是资产阶级维新派发动和领导的救亡图存的爱国运动和资本主义改良运动。它虽然失败了,但是它所宣传的资产阶级思想却引起了思想文化界的极大反响,更多的人了解和接受了资产阶级维新思想,更多有识之士开始思索救国救民之路,因此客观上起到了思想启蒙作用,它是近代中国首次思想解放运动。

1.歌诀小结:康梁上书变法兴,戊戌变法“百日行”,慈禧政变诛“维新”,爱国悲剧警后人。

2.戊戌变法的失败,使中国丧失了一次摆脱民族危机,走向富强的机会。但是维新志士们满怀爱国热情,为变法奔走呼号,殚精竭虑,他们的行动符合历史潮流,是爱国的、进步的,显示了中华民族不屈不挠的抗争精神,他们的爱国精神必将激励和指引着一代又一代中国人为民族独立和国家富强继续奋斗。

请完成学生用书有关题目。

学习至此:请完成学生用书有关题目。

教材P32~P35,公车上书、百日维新

1.了解公车上书、百日维新、戊戌变法和戊戌六君子等史实。

2.通过对维新变法运动原因的学习,培养学生的历史想象能力和分析能力。

3.学习维新变法之士热爱祖国、振兴中华的高尚情操,激发学生的历史责任感。

重点:公车上书、百日维新。

难点:戊戌变法的性质及其历史意义。

一师一优课 一课一名师 (设计者:×××)

中国近代史是一部中国人民不屈不挠反抗外来侵略的历史,也是先进的中国人不断探索救国道路的历史。洋务运动是地主阶级为维护封建统治而进行的一场自救运动,在甲午中日战争中,北洋舰队全军覆没,洋务运动也随之破产,帝国主义对中国的侵略加剧,民族危机严重。此时中国的民族资产阶级为挽救民族危亡,曾做过哪些努力?其结果如何?

创设情境:假如我们生活在那个年代,我们都是热爱祖国、关心中国前途命运的知识分子、爱国青年,你如何拯救中华民族于水深火热之中?

教师总结:当时中国的各界人士为挽救民族危亡进行了不同方式的探索,今天我们就来介绍当时最著名的资产阶级改良运动——戊戌变法。

让我们穿越时空重温这一历史中的节点。

1.自读教材。

2.结合学生用书上的填空题,在书中找到答案,并在书中画上记号。

中华民族具有优良的爱国传统,在民族危机空前严重的紧急关头,民族的精英分子总会登高一呼,力图扭转颓势。所以,洋务运动刚刚失败,“公车上书”就接踵而至,它冲破了长期以来的沉闷局面,造就了康有为、梁启超等维新运动的领袖人物,拉开了戊戌变法运动的序幕。

看教材思考:

(1)为什么有那么多的“公车”(应试举人)要求拒签《马关条约》?(提示学生从条约危害性和“公车”爱国情感方面分析。)

(2)为什么人们还同时要求变法?(提示学生从帝国主义的侵略、清政府的内部矛盾、人民起义、民族资产阶级的政治经济要求等方面进行思考。)

学生上书(康有为):“若不及时图治,数年之后,四邻交逼,不能立国。万国报馆议论沸腾,咸以分中国为言。若箭在弦,省括即发……瓜分豆剖,渐露机芽,恐惧国惶,不知死所。……乱机遍伏,即无强敌之逼,揭竿斩木,已可忧危。”

——《上清帝第五书》

(3)康有为多次上书的目的是什么?

(4)为什么光绪帝痛下决心,实行变法?

巩固封建统治,希望有所作为,不当亡国之君;利用变法从慈禧手中夺回最高统治权。当然也有爱国、保国、抵制外强的思想。

(5)作为一个有良心的中国人,你会怎么做?

小结:变法图强,希望中国走上君主立宪之路。中国当时正被列强瓜分,国力衰弱,面临亡国的严重危机,光绪帝不愿做亡国之君。变法图强,以此挽救中国的民族危机。

(6)光绪帝按照维新派的意图所颁布的法令,有哪些主要内容?

先组织学生集体朗读,然后讨论回答:

A.怎样改革政府机构?为什么没有兴民权、设议院、立宪法等措施?

B.在开办企业和新式学校方面有什么措施?能起多大的作用?

C.在思想文化和国防军事方面有什么措施?引起哪些变化?

在学生讨论的基础上归纳这些法令对顽固派作了重大让步,说明维新派没有实权,显得十分软弱。另一方面,也说明了顽固派虽然掌握实权,势力强大,但他们毕竟阻挡不了历史前进的趋势,不得不让资产阶级知识分子参与政权管理,不得不同意发展资本主义经济,不得不放松舆论控制,准许资产阶级思想的传播等。

多媒体呈现:戊戌变法。

内容

影响

经济

发展农工商业

军事

训练新式陆海军

政治

取消多余的衙门和无用官职;开放言论

文教

开办新学堂;废除八股文;创办报刊

变法触动了以慈禧太后为首的顽固派的利益。9月慈禧太后发动政变,囚禁了光绪帝,下令逮捕维新人士,戊戌变法失败了。1898年是旧历戊戌年,因此称这次变法为戊戌变法,又因这次变法从1898年6月11日到9月21日历时103天,所以又称“百日维新”。

教师出示幻灯片——慈禧太后发动政变、光绪帝被囚禁。

(7)想一想,当时社会上哪些人赞成维新变法?哪些人反对?哪些人无所谓?造成什么后果?

小结:资产阶级维新派、开明的地主官僚和知识分子、不愿意当“亡国之君”的光绪帝等人赞成;以慈禧太后为代表的顽固派反对;广大的缺乏文化知识的农民、手工业者等“社会底层”无所谓。因此,手中握有实权的顽固派很轻松地扼杀了这场维新变法运动。

(8)戊戌变法是一场什么性质的运动?结合内容说明它产生了哪些影响?

讨论回答:资产阶级的改良运动。有利于发展资本主义经济;有利于学习西方的军事科技;有利于资产阶级参与政治;有利于培养新式人才。

激情朗读:“有心杀贼,无力回天,死得其所,快哉快哉!”

(9)维新派要杀的贼指谁?维新派为什么“无力回天”?谭嗣同为什么说自己“死得其所”?

(10)这场运动的失败说明了什么?

分组体会:慈禧为首的顽固派;依靠一个没有实权的皇帝,没有发动群众,顽固派势力过于强大。甘为变法流血牺牲以唤起民族觉醒的第一人。说明资产阶级的改良道路在半殖民地半封建社会的中国是行不通的。

(11)中国有句古话:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”生命对于我们每个人来说,都只有一次。可是,我们要怎样过一生才算有意义?

学生辩论:谭嗣同的死可以说是“重于泰山”。他为自己的信仰而死,体现了中国人舍生取义的思想。当然,为了保存实力,康梁活下来了。历史证明他们的选择也无可厚非,梁启超成了中国著名的历史学家、文学家,为中国做出了自己的贡献。

教师小结:在历史中沉思,在历史中预知未来——当今世界,霸权主义依然存在,钓鱼岛海波未平。我们应该在历史的回声中警醒、奋起,让我们一起再次朗诵梁启超先生的《少年中国说》共勉之:

“今日(中国)之责任,不在他人,而全在我少年。少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲则国胜于欧洲,少年雄于地球则国雄于地球。”

(12)读了这段材料后,你有什么感想?

学生创新:青少年是一个民族、一个国家的希望和未来,他们的智慧、勇气、信心、朝气是一个国家振兴的保证。

(13)如何认识戊戌变法对中国近代社会的影响?

归纳:戊戌变法是资产阶级维新派发动和领导的救亡图存的爱国运动和资本主义改良运动。它虽然失败了,但是它所宣传的资产阶级思想却引起了思想文化界的极大反响,更多的人了解和接受了资产阶级维新思想,更多有识之士开始思索救国救民之路,因此客观上起到了思想启蒙作用,它是近代中国首次思想解放运动。

1.歌诀小结:康梁上书变法兴,戊戌变法“百日行”,慈禧政变诛“维新”,爱国悲剧警后人。

2.戊戌变法的失败,使中国丧失了一次摆脱民族危机,走向富强的机会。但是维新志士们满怀爱国热情,为变法奔走呼号,殚精竭虑,他们的行动符合历史潮流,是爱国的、进步的,显示了中华民族不屈不挠的抗争精神,他们的爱国精神必将激励和指引着一代又一代中国人为民族独立和国家富强继续奋斗。

请完成学生用书有关题目。

学习至此:请完成学生用书有关题目。

同课章节目录

- 第一单元 侵略与反抗

- 1 鸦片战争

- 2 第二次鸦片战争期间列强侵华罪行

- 3 收复新疆

- 4 甲午中日战争

- 5 八国联军侵华战争

- 活动课一 模拟时事报道──侵略与反抗

- 第二单元 近代化的探索

- 6 洋务运动

- 7 戊戌变法

- 8 辛亥革命

- 9 新文化运动

- 第三单元 新民主主义革命的兴起

- 10 五四爱国运动和中国共产党的成立

- 11 北伐战争

- 12 星星之火,可以燎原

- 13 红军不怕远征难

- 活动课二 模拟导游──重走长征路

- 第四单元 中华民族的抗日战争

- 14 难忘九一八

- 15 “宁为战死鬼,不作亡国奴”

- 16 血肉筑长城

- 第五单元 人民解放战争的胜利

- 17 内战烽火

- 18 战略大决战

- 第六单元 经济和社会生活

- 19 中国近代民族工业的发展

- 20 社会生活的变化

- 第七单元 科学和社会生活

- 21 科学技术与思想文化(一)

- 22 科学技术与思想文化(二)