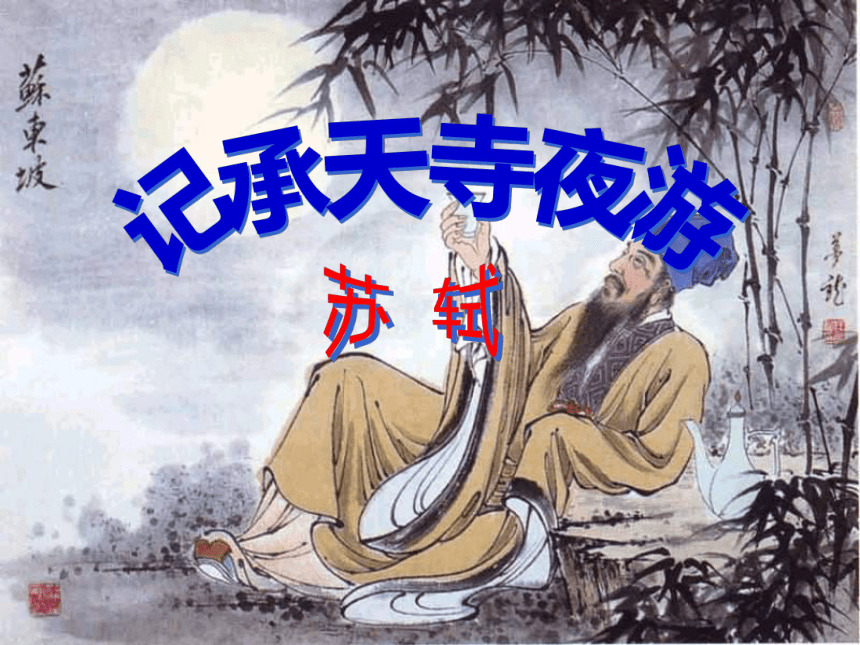

八年级上语文《记承天寺夜游》课件

文档属性

| 名称 | 八年级上语文《记承天寺夜游》课件 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 534.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2008-01-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件24张PPT。 明月几时有

明月几时有?把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年?

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间?

转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

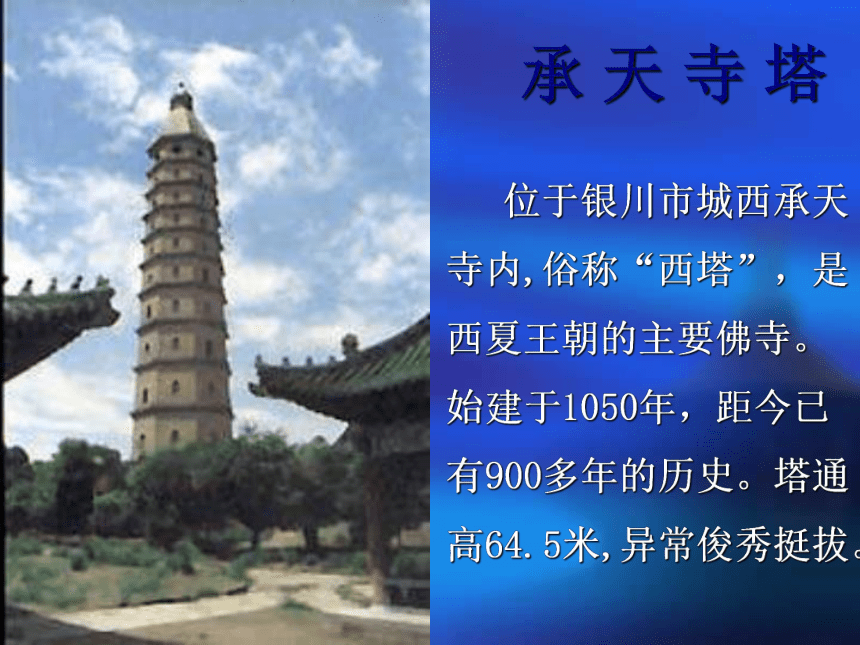

但愿人长久,千里共婵娟。记承天寺夜游苏 轼 苏轼(1037—1101),字子瞻,一字和仲,号东坡居士,四川眉山人,唐宋八大家之一。他出身世族地主,从小就受到良好的家庭文化教育,7岁知书,十多岁传文,一生文采风流。 苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后贬为黄州团练副使。 之后他几经贬谪,直到宋徽宗接位,大赦天下,他才得到内徙的机会,但至常州便病逝了,时年66岁。死后谥“文忠公”。 承 天 寺 塔 位于银川市城西承天寺内,俗称“西塔”,是西夏王朝的主要佛寺。始建于1050年,距今已有900多年的历史。塔通高64.5米,异常俊秀挺拔。

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

记承天寺夜游课文朗读

苏轼

疏通文意给加点字注音。

解( )衣 藻荇( )

遂( )至 未寝( )

看课文注释,了解大意。小组合作,结合注释,翻译全文。

Jiě xìng suì qǐn

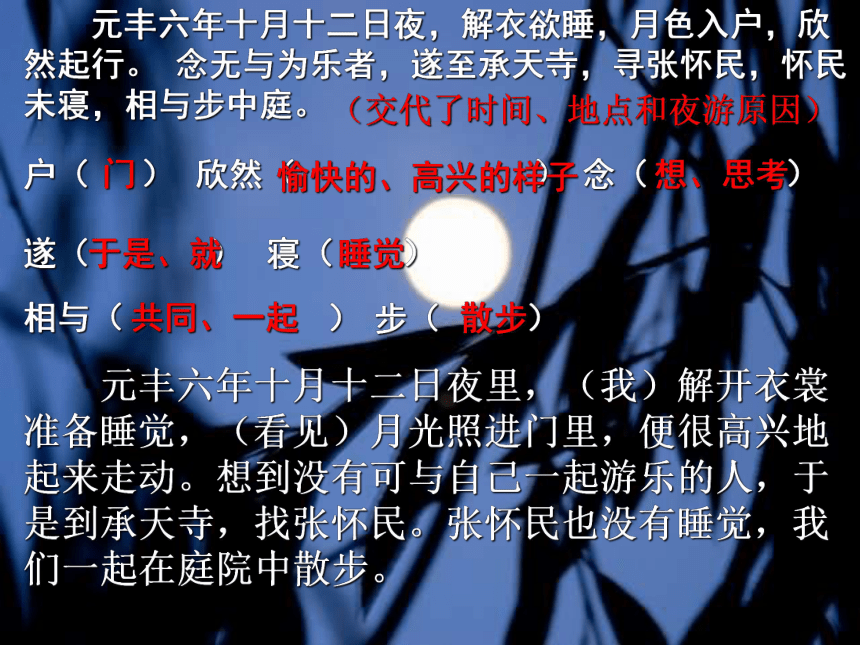

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。 念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民,怀民未寝,相与步中庭。 户( )门欣然( )愉快的、高兴的样子念( )想、思考遂( )于是、就寝( )睡觉相与( )共同、一起步( )散步 元丰六年十月十二日夜里,(我)解开衣裳准备睡觉,(看见)月光照进门里,便很高兴地起来走动。想到没有可与自己一起游乐的人,于是到承天寺,找张怀民。张怀民也没有睡觉,我们一起在庭院中散步。 (交代了时间、地点和夜游原因) 庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。 空明( )清澈透明盖( )连词,相当于“原来是” 月光照在院中,如水一般清明澄澈,竹子和松柏的影子,就像水中交错的藻荇.(描绘庭中月光的澄澈) 何夜无月?何处无松柏?但少

闲人如吾两人者耳。 只是、不过语气词,相当于“而已”、“罢了” 哪个夜晚没有月色?哪个地方没有绿竹和翠柏?只不过缺少像我俩这样的闲人罢了。 (惋惜无人赏月)研究探讨1.作者为什么会欣然起行赏月去? 因为月色入户,去寺庙寻张怀民一起赏月。 2.作者是怎样描写月色的?运用了什么修辞? 庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也. 比喻.3.作者描绘的这幅月夜图有什么特点?“积水空明”写月光的清澈透明,藻荇交横写竹柏倒影的清丽淡雅 .这幅月夜图点染出了一个空明澄澈疏影摇曳似真似幻的境界. 4.文中并未直接叙述作者与张怀民的友情,但字里行间却可以看出两个人的亲密无间。请找出相关的词语加以体会。 “遂至承天寺”可看出他去“寻张怀民”的不假思索。“怀民亦未寝”则显示出两个人“心有灵犀”。结尾句“但少闲人如吾两人耳”更是直接表明了作者与张怀民的志同道合。 “相与步于中庭”充分体现出两个人的关系甚笃。 5.文中“何夜无月?何处无竹柏”显然与实际不相符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你如何理解这句话的含义? 月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时能觅,处处可见。只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷乐趣。作者正是借“何夜”、“何处”句点明了这一真谛。这也正是作者能保持乐观进取精神的缘由。 6.文中哪些句子表达了作者的情感? “月色入户,欣然起行” “何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。” 7.文章的结尾句流露出作者怎样的情绪? 有贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲,种种难言的感情尽在其中. 月光,曾激发过无数诗人的才情,留下许多杰出的诗篇。你能吟诵几句描写月亮或月色的诗句吗? “星垂平野阔,月涌大江流”(唐·杜甫)

“海上生明月,天涯共此时”

(唐· 张九龄)

“举杯邀明月, 对饮成三人。”(李白)

“露从今夜白,月是故乡明。”

—杜甫“举头望明月,低头思故乡。” (李白)明月松间照,清泉石上流。

——唐(王维)

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西.(李白)能力迁移:看图写景抒情。

明月几时有?把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年?

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间?

转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。记承天寺夜游苏 轼 苏轼(1037—1101),字子瞻,一字和仲,号东坡居士,四川眉山人,唐宋八大家之一。他出身世族地主,从小就受到良好的家庭文化教育,7岁知书,十多岁传文,一生文采风流。 苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后贬为黄州团练副使。 之后他几经贬谪,直到宋徽宗接位,大赦天下,他才得到内徙的机会,但至常州便病逝了,时年66岁。死后谥“文忠公”。 承 天 寺 塔 位于银川市城西承天寺内,俗称“西塔”,是西夏王朝的主要佛寺。始建于1050年,距今已有900多年的历史。塔通高64.5米,异常俊秀挺拔。

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

记承天寺夜游课文朗读

苏轼

疏通文意给加点字注音。

解( )衣 藻荇( )

遂( )至 未寝( )

看课文注释,了解大意。小组合作,结合注释,翻译全文。

Jiě xìng suì qǐn

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。 念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民,怀民未寝,相与步中庭。 户( )门欣然( )愉快的、高兴的样子念( )想、思考遂( )于是、就寝( )睡觉相与( )共同、一起步( )散步 元丰六年十月十二日夜里,(我)解开衣裳准备睡觉,(看见)月光照进门里,便很高兴地起来走动。想到没有可与自己一起游乐的人,于是到承天寺,找张怀民。张怀民也没有睡觉,我们一起在庭院中散步。 (交代了时间、地点和夜游原因) 庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。 空明( )清澈透明盖( )连词,相当于“原来是” 月光照在院中,如水一般清明澄澈,竹子和松柏的影子,就像水中交错的藻荇.(描绘庭中月光的澄澈) 何夜无月?何处无松柏?但少

闲人如吾两人者耳。 只是、不过语气词,相当于“而已”、“罢了” 哪个夜晚没有月色?哪个地方没有绿竹和翠柏?只不过缺少像我俩这样的闲人罢了。 (惋惜无人赏月)研究探讨1.作者为什么会欣然起行赏月去? 因为月色入户,去寺庙寻张怀民一起赏月。 2.作者是怎样描写月色的?运用了什么修辞? 庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也. 比喻.3.作者描绘的这幅月夜图有什么特点?“积水空明”写月光的清澈透明,藻荇交横写竹柏倒影的清丽淡雅 .这幅月夜图点染出了一个空明澄澈疏影摇曳似真似幻的境界. 4.文中并未直接叙述作者与张怀民的友情,但字里行间却可以看出两个人的亲密无间。请找出相关的词语加以体会。 “遂至承天寺”可看出他去“寻张怀民”的不假思索。“怀民亦未寝”则显示出两个人“心有灵犀”。结尾句“但少闲人如吾两人耳”更是直接表明了作者与张怀民的志同道合。 “相与步于中庭”充分体现出两个人的关系甚笃。 5.文中“何夜无月?何处无竹柏”显然与实际不相符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你如何理解这句话的含义? 月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时能觅,处处可见。只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷乐趣。作者正是借“何夜”、“何处”句点明了这一真谛。这也正是作者能保持乐观进取精神的缘由。 6.文中哪些句子表达了作者的情感? “月色入户,欣然起行” “何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。” 7.文章的结尾句流露出作者怎样的情绪? 有贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲,种种难言的感情尽在其中. 月光,曾激发过无数诗人的才情,留下许多杰出的诗篇。你能吟诵几句描写月亮或月色的诗句吗? “星垂平野阔,月涌大江流”(唐·杜甫)

“海上生明月,天涯共此时”

(唐· 张九龄)

“举杯邀明月, 对饮成三人。”(李白)

“露从今夜白,月是故乡明。”

—杜甫“举头望明月,低头思故乡。” (李白)明月松间照,清泉石上流。

——唐(王维)

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西.(李白)能力迁移:看图写景抒情。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》