19 桃花源记 课件 (5)

图片预览

文档简介

课件24张PPT。桃花源记

——陶渊明

世外桃源从课文题目中,你能联 想到一个什么成语? 原指与现实社会隔绝、生活安乐的理想境界。后亦指环境幽静,生活安逸的地方。亦指幻想中的美好世界。

文学常识

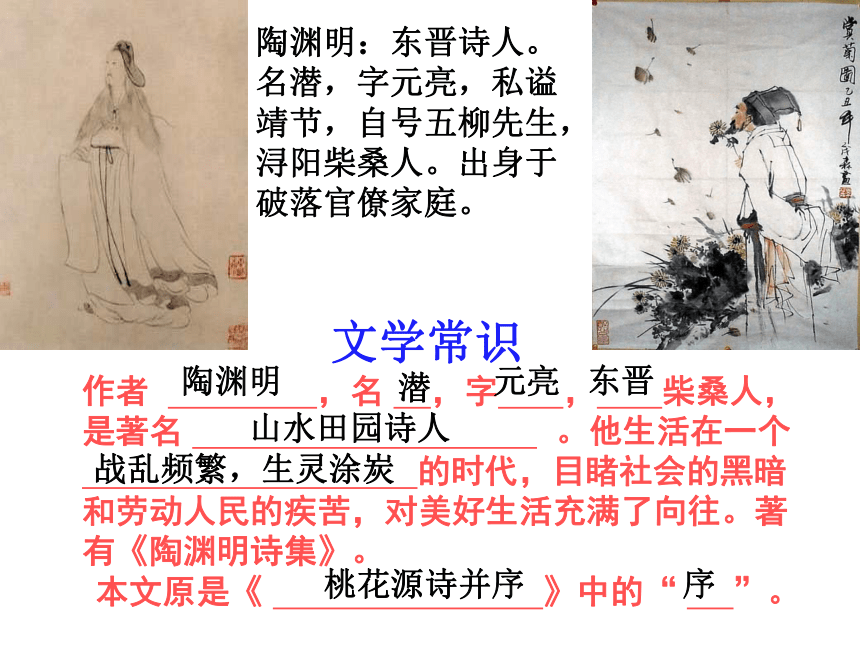

作者 ,名 ,字 , 柴桑人,是著名 。他生活在一个

的时代,目睹社会的黑暗和劳动人民的疾苦,对美好生活充满了向往。著有《陶渊明诗集》。

本文原是《 》中的“ ”。陶渊明 潜 元亮 东晋 山水田园诗人战乱频繁,生灵涂炭 桃花源诗并序 序 陶渊明:东晋诗人。名潜,字元亮,私谥靖节,自号五柳先生,浔阳柴桑人。出身于破落官僚家庭。

世外桃源 无人问津

豁然开朗 阡陌交通

怡然自乐 落英缤纷 鸡犬相闻文中出现的成语。世外桃源 无人问津

豁然开朗 阡陌交通

怡然自乐 落英缤纷

鸡犬相闻文章结构:为什么

寻不到? 发现桃花源 进入桃花源 访问桃花源 离开桃花源 再寻桃花源 暗示将会出现奇境,为渔人进入桃源渲染了气氛,也为桃源的美好作了铺垫。1文章第一段带有神秘色彩的景物描写有什么作用?

2文章的第二段主要写了什么内容?

写桃花源中美好的生活图景 怡然自乐。

根源是桃花源内的人们与世隔绝过着和平安定的生活,没有战争的侵扰。3最能写出桃源人和外人心情不同的词语是什么?这样的根源是什么?

自然环境: 优美富饶

社会环境: 安定和平

人们生活: 自由快乐4 第二段文字描写了乡间图景,请从下面三个方面分别指出美好的含义(不用原文,简要概括回答)

在人生的道路上,要想有所作为,必须要经历一些艰苦的磨难.5文中第二段写“初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗”。你能从中联想到哪些人生道理和启示?写村人热情好客的社会风尚;

写村人自叙秦时避乱来此的经过6第三段主要写了哪两方面的内容?

与世隔绝时间长,外界变化大,

战乱频繁,社会黑暗,人民生活痛苦等.7“此人一一为具言所闻,皆叹惋”,你认为桃源中的人为什么叹惋?

因为桃源人是躲避战乱才来到这里的,他们对这里的生活很满足,想永远保住这个“绝境”,不想让外人打扰现有的生活。8为什么桃源人嘱咐渔人“不足为外人道也”? 桃花源人在当时是很幸运的,能躲避祸患,生活安定;但从积极意义上讲,躲避不是永远的,应该起来抗争等.9你是如何理解桃源人避难在此,不复出焉的行为的?

人们的心中都有对美好生活的向往,对战乱的憎恶。10渔人离开桃花源,“便扶向路,又”处处志之“,而后来又带人寻找桃源,这说明人们心中有怎样的愿望? 作者这样写的目的是使人觉得桃花源是一个似有而无、似真而幻的所在,暗示“桃源”是一个虚构的社会,现实是不存在的。11后来的人寻向所志,却不复得路,作者这样写的目的是什么?

寄托了自己的政治理想,反映了广大人民的意愿;表达了作者对美好生活的向往,对黑暗社会的否定、批判。12作者为什么在这篇文章中虚构了一个与黑暗的现实社会相对的美好境界?13本文寄予了作者怎样的意愿?

作者主张和平,对安定美好生活向往。 桃花源是一个景色优美,土地肥沃,资源丰富,民风淳朴的美好境界,这里没有压迫,没有战乱,平等、安定、和平,确实是和当时现实社会相对的,是整个封建社会的人民理想的世界。这个理想在一定程度上反映了广大人民的愿望,但在当时的条件下是不可能实现的,因而它只能是一种空想。14为什么说桃花源是当时的理想社会?我们今天应当怎样评价?请写一段话,表明你的意见。

1、渔人是怎么发现桃花源的?

2、作者怎样描写桃花林的自然景色的?

3、渔人是如何进入桃花源的?

4、渔人入山后,看到了怎样的图景?

5、桃花源中的人是如何对待这位不速之客的?

6、渔人一一为具言所闻,桃源人为什么“皆叹惋”?

7、渔人是如何离开桃花源的?

感知文意,合作探究1、渔人是怎么发现桃花源的?缘溪行,忘路之远近,忽逢桃花林。2、作者是如何描写桃花林中的自然景色的?夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。3、渔人是如何进入桃花源的?复前行,欲穷其林。林尽水源,便得一山。山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。(曲折、隐蔽、幽深)(风景幽美)4、渔人入山后,看到了怎样的图景?土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属,阡陌交通,鸡犬相闻。5、桃花源中的人是如何对待这位不速之客的?便要还家,设酒杀鸡作食,村中闻有此人,咸来问讯。余人各复延至其家,皆出酒食。其中往来种作,男女衣着,悉如外人,黄发垂髫,并怡然自乐。

(环境优美宁静、生活安乐幸福) (民风淳朴、热情好客)6、渔人一一为具言所闻,桃源人为什么“皆叹惋”?桃源外的世界如此动乱,黑暗;桃源外的人不能过上安定和平的生活。7、渔人是如何离开桃花源的?

处处志之,寻向所志,遂迷,不复得路。

文中的桃花源是个什么样的地方 ? 桃花源是个风景优美、民风淳朴、宁静安乐的理想社会. 桃花源,本来就是子虚乌有的,它是作者追求的一种美好境界,一种对现实生活不满的精神寄托。 全文以武陵渔人进出桃源的行踪为线索,描绘了一个幽美的世外桃源,表现了作者对黑暗社会现实的不满,向往自由美好的生活,寄托了自己的政治理想,反映了广大人民的意愿。 小结: 生活在东晋的陶渊明描绘了这样美好的境界,却是并不存在的,而生活在今天的你们,已经拥有了美好幸福的今天,一定对明天有着更为美好的憧憬。你希望自己生活的未来社会是什么样的呢?请用美丽的语言加以描绘。拓展延伸 这节课,我们走近了陶渊明,了解了陶渊明。虽然陶渊明向往的理想社会还带有这样那样的局限性,但他对理想的追求,对黑暗现实的否定,还是值得肯定的。岁月流逝,沧海桑田。多少年过去了,于东晋时代相比,如今的中国已经发生了天翻地覆的变化。毛泽东同志有这样的诗句 :“陶令不知何处去,桃花源里可耕田。” 原来自认为遥不可及的愿望,经过百般付出和努力是可以实现的。同学们,让我们为建设自己心目中和谐的、理想的桃花源而努力吧!结语

——陶渊明

世外桃源从课文题目中,你能联 想到一个什么成语? 原指与现实社会隔绝、生活安乐的理想境界。后亦指环境幽静,生活安逸的地方。亦指幻想中的美好世界。

文学常识

作者 ,名 ,字 , 柴桑人,是著名 。他生活在一个

的时代,目睹社会的黑暗和劳动人民的疾苦,对美好生活充满了向往。著有《陶渊明诗集》。

本文原是《 》中的“ ”。陶渊明 潜 元亮 东晋 山水田园诗人战乱频繁,生灵涂炭 桃花源诗并序 序 陶渊明:东晋诗人。名潜,字元亮,私谥靖节,自号五柳先生,浔阳柴桑人。出身于破落官僚家庭。

世外桃源 无人问津

豁然开朗 阡陌交通

怡然自乐 落英缤纷 鸡犬相闻文中出现的成语。世外桃源 无人问津

豁然开朗 阡陌交通

怡然自乐 落英缤纷

鸡犬相闻文章结构:为什么

寻不到? 发现桃花源 进入桃花源 访问桃花源 离开桃花源 再寻桃花源 暗示将会出现奇境,为渔人进入桃源渲染了气氛,也为桃源的美好作了铺垫。1文章第一段带有神秘色彩的景物描写有什么作用?

2文章的第二段主要写了什么内容?

写桃花源中美好的生活图景 怡然自乐。

根源是桃花源内的人们与世隔绝过着和平安定的生活,没有战争的侵扰。3最能写出桃源人和外人心情不同的词语是什么?这样的根源是什么?

自然环境: 优美富饶

社会环境: 安定和平

人们生活: 自由快乐4 第二段文字描写了乡间图景,请从下面三个方面分别指出美好的含义(不用原文,简要概括回答)

在人生的道路上,要想有所作为,必须要经历一些艰苦的磨难.5文中第二段写“初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗”。你能从中联想到哪些人生道理和启示?写村人热情好客的社会风尚;

写村人自叙秦时避乱来此的经过6第三段主要写了哪两方面的内容?

与世隔绝时间长,外界变化大,

战乱频繁,社会黑暗,人民生活痛苦等.7“此人一一为具言所闻,皆叹惋”,你认为桃源中的人为什么叹惋?

因为桃源人是躲避战乱才来到这里的,他们对这里的生活很满足,想永远保住这个“绝境”,不想让外人打扰现有的生活。8为什么桃源人嘱咐渔人“不足为外人道也”? 桃花源人在当时是很幸运的,能躲避祸患,生活安定;但从积极意义上讲,躲避不是永远的,应该起来抗争等.9你是如何理解桃源人避难在此,不复出焉的行为的?

人们的心中都有对美好生活的向往,对战乱的憎恶。10渔人离开桃花源,“便扶向路,又”处处志之“,而后来又带人寻找桃源,这说明人们心中有怎样的愿望? 作者这样写的目的是使人觉得桃花源是一个似有而无、似真而幻的所在,暗示“桃源”是一个虚构的社会,现实是不存在的。11后来的人寻向所志,却不复得路,作者这样写的目的是什么?

寄托了自己的政治理想,反映了广大人民的意愿;表达了作者对美好生活的向往,对黑暗社会的否定、批判。12作者为什么在这篇文章中虚构了一个与黑暗的现实社会相对的美好境界?13本文寄予了作者怎样的意愿?

作者主张和平,对安定美好生活向往。 桃花源是一个景色优美,土地肥沃,资源丰富,民风淳朴的美好境界,这里没有压迫,没有战乱,平等、安定、和平,确实是和当时现实社会相对的,是整个封建社会的人民理想的世界。这个理想在一定程度上反映了广大人民的愿望,但在当时的条件下是不可能实现的,因而它只能是一种空想。14为什么说桃花源是当时的理想社会?我们今天应当怎样评价?请写一段话,表明你的意见。

1、渔人是怎么发现桃花源的?

2、作者怎样描写桃花林的自然景色的?

3、渔人是如何进入桃花源的?

4、渔人入山后,看到了怎样的图景?

5、桃花源中的人是如何对待这位不速之客的?

6、渔人一一为具言所闻,桃源人为什么“皆叹惋”?

7、渔人是如何离开桃花源的?

感知文意,合作探究1、渔人是怎么发现桃花源的?缘溪行,忘路之远近,忽逢桃花林。2、作者是如何描写桃花林中的自然景色的?夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。3、渔人是如何进入桃花源的?复前行,欲穷其林。林尽水源,便得一山。山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。(曲折、隐蔽、幽深)(风景幽美)4、渔人入山后,看到了怎样的图景?土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属,阡陌交通,鸡犬相闻。5、桃花源中的人是如何对待这位不速之客的?便要还家,设酒杀鸡作食,村中闻有此人,咸来问讯。余人各复延至其家,皆出酒食。其中往来种作,男女衣着,悉如外人,黄发垂髫,并怡然自乐。

(环境优美宁静、生活安乐幸福) (民风淳朴、热情好客)6、渔人一一为具言所闻,桃源人为什么“皆叹惋”?桃源外的世界如此动乱,黑暗;桃源外的人不能过上安定和平的生活。7、渔人是如何离开桃花源的?

处处志之,寻向所志,遂迷,不复得路。

文中的桃花源是个什么样的地方 ? 桃花源是个风景优美、民风淳朴、宁静安乐的理想社会. 桃花源,本来就是子虚乌有的,它是作者追求的一种美好境界,一种对现实生活不满的精神寄托。 全文以武陵渔人进出桃源的行踪为线索,描绘了一个幽美的世外桃源,表现了作者对黑暗社会现实的不满,向往自由美好的生活,寄托了自己的政治理想,反映了广大人民的意愿。 小结: 生活在东晋的陶渊明描绘了这样美好的境界,却是并不存在的,而生活在今天的你们,已经拥有了美好幸福的今天,一定对明天有着更为美好的憧憬。你希望自己生活的未来社会是什么样的呢?请用美丽的语言加以描绘。拓展延伸 这节课,我们走近了陶渊明,了解了陶渊明。虽然陶渊明向往的理想社会还带有这样那样的局限性,但他对理想的追求,对黑暗现实的否定,还是值得肯定的。岁月流逝,沧海桑田。多少年过去了,于东晋时代相比,如今的中国已经发生了天翻地覆的变化。毛泽东同志有这样的诗句 :“陶令不知何处去,桃花源里可耕田。” 原来自认为遥不可及的愿望,经过百般付出和努力是可以实现的。同学们,让我们为建设自己心目中和谐的、理想的桃花源而努力吧!结语

同课章节目录

- 一 诗歌二首

- 观沧海

- 龟虽寿

- 二 格律诗五首

- 次北固山下 王湾

- 春望 杜甫

- 赤壁 杜牧

- 夜雨寄北 李商隐

- 过零丁洋 文天祥

- 作文1 心理描写练习

- 三 宋词二首

- 江城子 苏轼

- 水调歌头 苏轼

- 四 现代诗歌二首

- 也许

- 再别康桥

- 五 清塘荷韵

- 六 给女儿的信

- 作文2 给爸爸(妈妈)的信

- 七 《老子》二章

- 上善若水

- 知人者智

- 八 《论语》十则

- 九 邹忌讽齐王纳谏

- 一0 毛遂自荐

- 作文3 想象的魅力

- 一一 范进中举

- 一二 孔乙己

- 一三 一座小院和一条小路[自读]

- 作文4 肖像描写练习

- 一四 应有格物致知精神

- 一五 短文二篇

- 我的信念

- 悼念玛丽·居里

- 作文5 小议……

- 口语交际 人物专访

- 一六 北京的春节

- 一七 犀粪蜣

- 一八 苏格拉底之死

- 一九 沉寂的雪原

- 作文6 体会季节的变奏

- 二0 桃花源记

- 二一 短文二篇

- 答谢中书书

- 三峡

- 二二 人类制造物种灭绝危机[自读]

- 作文7 记录自己成长的轨迹

- 名著导读《昆虫记》:敬畏生命的赞歌