《兰亭集序》课件

图片预览

文档简介

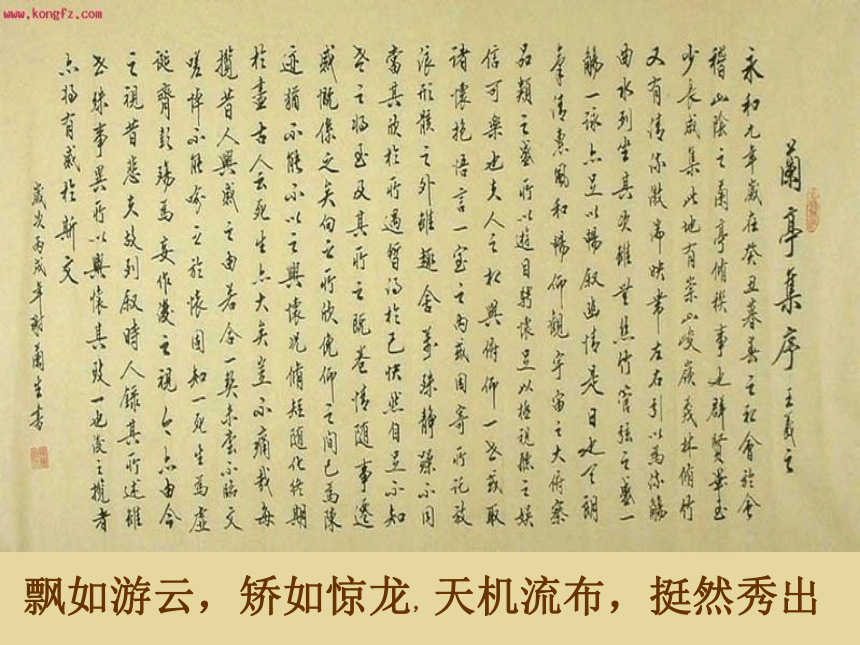

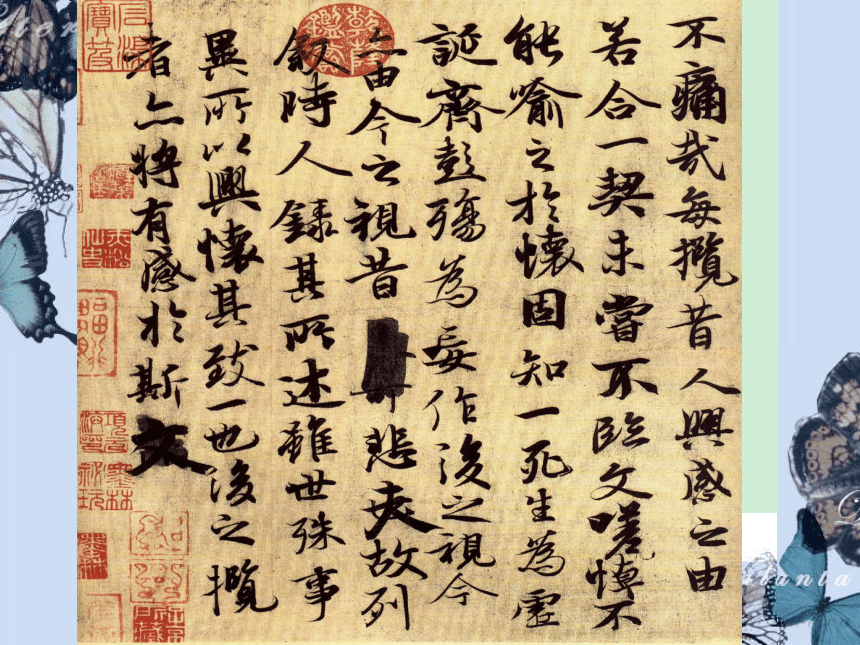

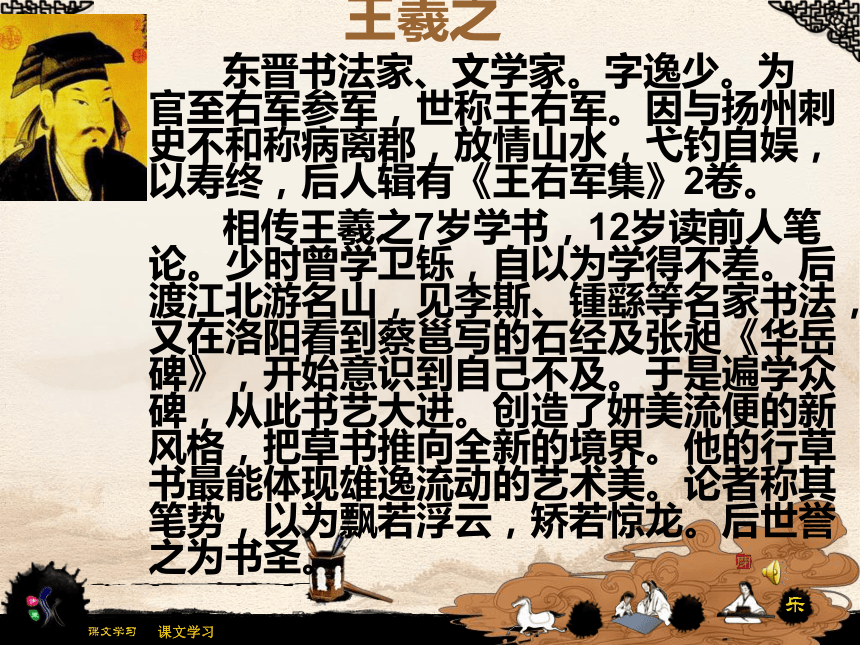

课件52张PPT。返回 兰亭集序——王羲之飘如游云,矫如惊龙,天机流布,挺然秀出 书法作品欣赏 王羲之在书法上的成就非常高,《兰亭集序》为书家所敬仰,被称为“天下第一行书”。另外,王羲之对真书、草、行主体书法的造诣都很深。今人刘铎对王羲之的书法曾称赞道:“好字唯之(之,即王羲之)”。王羲之王羲之 东晋书法家、文学家。字逸少。为 官至右军参军,世称王右军。因与扬州刺史不和称病离郡,放情山水,弋钓自娱,以寿终,后人辑有《王右军集》2卷。

相传王羲之7岁学书,12岁读前人笔论。少时曾学卫铄,自以为学得不差。后渡江北游名山,见李斯、锺繇等名家书法,又在洛阳看到蔡邕写的石经及张昶《华岳碑》,开始意识到自己不及。于是遍学众碑,从此书艺大进。创造了妍美流便的新风格,把草书推向全新的境界。他的行草书最能体现雄逸流动的艺术美。论者称其笔势,以为飘若浮云,矫若惊龙。后世誉之为书圣。

两晋政治恐怖,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生。士大夫不满,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活。玄学盛行,对士人的思想、生活以及文学创作都产生了很复杂的影响。文学创作内容消沉,出世入仙和逃避现实的情调很浓。东晋时期,清谈老庄玄理的风气很盛,是玄言文学泛滥之时。但王羲之一反“清虚寡欲,尤善玄言”的风气和追求骈体的形式主义之气,抒写了一篇情真语笃,朴素自然的优美散文《兰亭集序》,不但在东晋文坛上占有一席之地,而且在中国文学史上享有崇高声誉。

?

写作背景兰亭集序怎么来的?古人每年三月初三,为求消灾除凶,到水边嬉游,称为修禊(xì)。东晋永和九年(353)年三月初三日,大书法家王羲之和当时名士谢安、孙绰、许询、支遁等41人来到这里修禊,举行了一次别开生面的诗歌会。一群文人雅士,置身于崇山峻岭,茂林修竹之中,众皆列坐曲水两侧,将酒觞(杯)置于清流之上,任其飘流,停在谁的前面,谁就即兴赋诗,否则罚酒。据记载,当时参与其会 的41人中,12人各赋诗二首。九岁的王献之等16人拾句不成,各罚酒三觞。王羲之将37首诗汇集起来,编成一本集子,并借酒兴写了一篇324字 的序文,这就是著名的《兰亭集序》。返回兰亭 兰亭:东晋时期会kuài稽jī郡山阴(今浙江绍兴市)城西南郊名胜。兰亭地处绍兴城西南12.5公里的兰渚山下,相传越王勾践曾在这一带种过兰花 , 汉代为驿亭所在,因名兰亭。几经反复,于1980年全面修复如初。

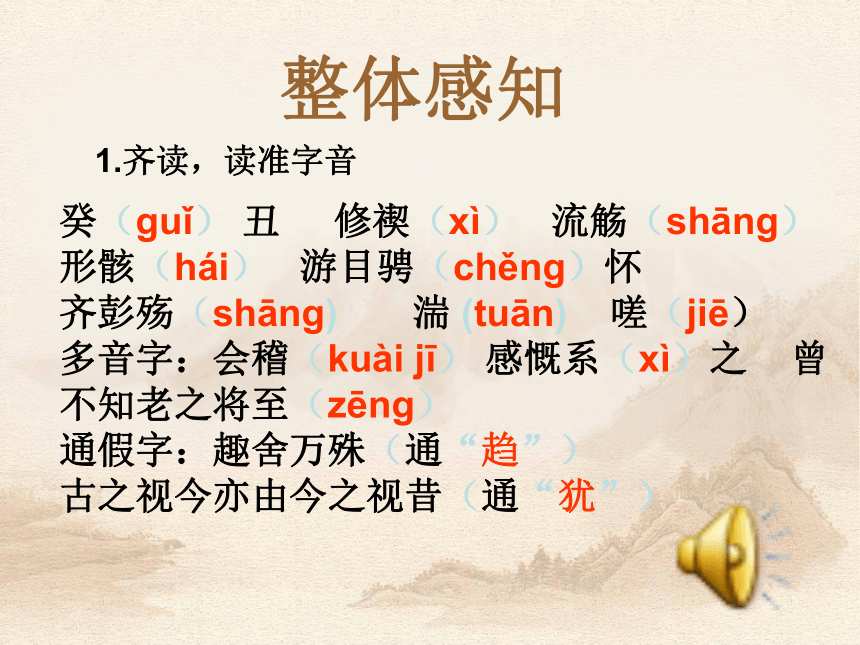

关于序 序也写着“叙”或称“引”,犹如今日的“引言”、“前言”。是说明书籍著述或出版意旨、编次体例和作者情况的文章。也有对作者作品的评论和对有关问题的研究阐发。“序”一般写在文章前面,列于书后称为“跋”或“后序”。这类文章,按内容分,序属于说明文或议论文;以叙事为主、夹叙夹议的,不多见;抒情成分较多的序,多半是为诗歌唱和的集子而作,例如本文。序书序赠序自序他序返回整体感知1.齐读,读准字音癸(ɡuǐ) 丑 修禊(xì) 流觞(shānɡ) 形骸(hái) 游目骋(chěnɡ)怀 齐彭殇(shānɡ) 湍?(tuān)? 嗟(jiē)

多音字:会稽(kuài jī) 感慨系(xì)之 曾不知老之将至(zēnɡ) 通假字:趣舍万殊(通“趋”) 古之视今亦由今之视昔(通“犹”) 2.听音跟读,找出三个段落中表达作者感情的词,

并划出不懂的句子。乐痛悲3.根据文章的情感变化,划分段落层次。第一段(1、2自然段):

第二段(第3自然段):

第三段(第4自然段):记叙兰亭集会的盛况。

抒发人生感慨。

交代作序目的。永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。翻译:永和九年,也就是癸丑年,(在)三月上旬(的某一天),在会稽郡山阴县的兰亭聚会,举行祓禊活动。鉴赏:一语道尽时地事也。群贤毕至,少长咸集。翻译:有贤德的人都来(到这里),年轻的、年长的都(在这里)会集。鉴赏:八字写尽来人,更写尽修禊之盛事。研习讲解天干地支记年法1.? 甲子? 2. 乙丑? 3. 丙寅? 4. 丁卯? 5.?? 戊辰? 6.已巳

7.? 庚午? 8. 辛未? 9. 壬申 10.癸酉 11?? 甲戍 12.乙亥

13.丙子 14.丁丑 15.戊寅 16.已卯 17.庚辰 18.辛巳

19.壬午 20.癸未 21.甲申 22.乙酉 23.丙戍 24.丁亥

25.戊子 26.已丑 27.庚寅 28.辛卯 29.壬辰 30.癸巳

31.甲午 32.乙未 33.丙申 34.丁酉 35.戊戌 36.已亥

37.庚子 38.辛丑 39.壬寅 40.癸卯 41.甲辰 42.乙巳

43.丙午 44.丁未 45.戊申 46.已酉 47.庚戍 48.辛亥

49.壬子 50.癸丑 51.甲寅 52.乙卯 53.丙辰 54.丁巳

55.戊午 56.已未 57.庚申 58.辛酉 59.壬戍 60.癸亥此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右。这里有高大险峻的山岭,茂盛高密的树林和竹丛;又有清澈激荡的水流,(在亭的)左右辉映环绕。讲解:“崇山峻岭”“茂林修竹”“清流激湍”三个短语都使用了互文的修辞,翻译时都需要调整。“映”为动词,“辉映”,“带”为动词,“环绕”,其后省略了介词“于”。鉴赏:作者用简洁雅净、铿铿有致的语言,写出了宴集之地优美的自然风光。"崇山峻岭,气势高峻;茂林修竹,幽深静谧;清澈溪流,洁净明朗;湍急的流水,飞花溅玉",这些景物清澈明朗,而又生机盎然。 引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。 (把水)引来作为飘传酒杯的环形渠水,(人们)在它旁边排列而坐,虽然没有管弦齐奏的盛况,(可是)一边饮酒,一边赋诗,也足够用来痛快地表达幽雅的情怀。鉴赏:三十字写尽饮酒赋诗之盛况。古代文人是多么地浪漫潇洒!是日也,天朗气清,惠风和畅。这一天,天气晴朗,空气清新,微风和暖。鉴赏:一张一弛,此为弛。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。抬头观望辽廓的宇宙,低头品察繁盛的事物,用来放眼四望、舒展胸怀的(景观),足够用来让人尽情享受视听的欢乐,实在是快乐啊!“之”为定语后置的标志;“品类”为名词“世间万物”;“所以”为固定结构“用来……的”,“极”为动词“尽情享受”。鉴赏:接下来,乘着快意,信步登上兰亭的最高处。作者仰看,世界是如此阔大,宇宙是如此浩渺;俯视,大自然万物是如此繁茂昌盛,生机盎然。作者王羲之纵展目力,开畅胸怀,要把大自然的美景尽收眼底。使自己的感官得到最大的享受,尽享人生的快乐。 永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。小结第一、二自然段前进 是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。 崇山峻岭

茂林修竹

清流激湍

天朗气清

惠风和畅

作者摒弃香艳,只写山、水、林、竹、天、风而已,极力营造一种素淡、雅致的格调。这样的山水,正可以韬养宁静淡泊的心性,文字格调的淡雅正是作者人格性情的体现。 兰亭雅集的另一个项目是流觞曲水,四十二位名士列坐在蜿蜒曲折的溪水两旁,然后由书僮将斟酒的羽觞放入溪中,让其顺流而下,若觞在谁的面前停滞了,谁得赋诗,若吟不出诗,则要罚酒三杯。这次兰亭雅集,有十一人各成诗两首,十五人成诗各一首,十六人做不出诗各罚酒三杯,王羲之的小儿子王献之也被罚了酒。清代诗人曾作打油诗取笑王献之。“却笑乌衣王大令,兰亭会上竟无诗。” 文人都是高雅之士,因此,他们的聚会免不了“酒”与“诗”, “酒”是感情的催化剂,“诗”是情感的“产品”,他们流觞曲水(把盛酒的杯放在水面上循曲水而下,流到谁的前面,谁就取来饮酒),于是诗兴大发,他们纷纷临流赋诗。虽无丝竹管弦齐奏的盛况,然而可以“畅叙幽情”,各抒怀抱。 幻灯片 16返回夫人之相与,俯仰一世。人与人相交往,俯仰之间(就是)一生。 “夫”为助词,不译。“之”主谓之间的结构助词,不译。“俯仰”用两个动作表示时间短暂。或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。 有的人喜欢讲自己的志趣抱负,在室内(跟朋友)面对面地交谈;有的人就依着自己所爱好的事物寄托情怀,不受任何约束,放纵地生活。“诸”为兼词“之于”,“之”代所言内容,“于”与其宾语“怀抱”组成的介宾短语作状语;“晤言”“放浪”后省略了介词“于”,“于”与其宾语组成的宾语介宾短语作状语;“因”为介词“通过”,与其后面“寄所托”一起形成介宾短语作了状语。虽趋舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。虽然人们各有各的爱好,取舍千差万别,好静好动,也不相同,但是,当他们对所接触的事物感到高兴时,暂时得意,快乐自足,竟不知道衰老即将到来;待到他对于自己所喜爱或得到的事物感到厌倦,心情随着当前的境况而变化,感慨油然而生。“取”有两解,一为“趣”,一为“取”,这里取“取”意。“欣于所遇”为典型的介宾短语作状语的倒倒装句,“所遇”为名词性的所字短语。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀;况修短随化,终期于尽。以前感到欢快的事俯仰之间已经变为陈迹,仍然不能不因此产生感慨,何况人寿的长短随着造化而定,最后一切都化为乌有。 古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉! 古人说:“死和生也是件大事啊!”怎能不悲痛呢? 赏析第三自然段 人们常说: “好花不常开,好景不常在”,天下没有不散的筵席,看看在第三段中,又表现了作者什么心情?找出最能体现作者情感的一个字“痛”。

痛苦?痛心?痛惜?悲痛?不忙作答,先看作者是因何而痛?

“俯仰”:与社会人事的应酬进退相联。人要真实地生活在现实里,总要与各种人、事打交道,这就是世俗生活。 如何面对世俗生活,作者概括了两类不同的人生态度。

“或取诸怀抱,悟言一室之内”:把自己的胸怀抱负,在室内畅谈。

“因寄所托,放浪形骸之外”:就着自己所爱好的事物,寄托自己的情怀,不受约束,放纵无羁地生活。

这两种人生态度可取吗?能否有更积极的人生态度,比如,就着自己的才华,到社会上去施展人生的抱负?

讲析:作者所处的时代是政治极为严酷、社会急剧动荡的年代,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。因此,他们有的人谈玄悟道:“悟言一室之内”,有的人归隐山林,“放浪形骸”之外。正如王羲之在文中写道:“虽趣舍万殊,静噪不同,当欣于所遇,暂得于己,快然自足。”他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。可就在一时的满足和陶醉中,岁月流逝,青春已经不再,而功业无成,作者自然发出人生的感慨:“曾不知老之将至”。 当代学者郭沫若先生曾经认为:“高高兴兴地在饮酒赋诗”,“悲得太没道理了”,认为作者兴怀悲慨,与兰亭集会的情境不合。你是怎样看待这一问题的?

要想解决这一问题,先要了解在第三段中作者“痛”在何处? 王羲之所处的时代政治极为严酷,社会极剧动荡,因此有人谈玄悟道,“悟言一室之内”,有人归隐山林,“放浪形骸”之外。他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。但时光飘忽,人生短促,即使明了“修短随化,终期于尽”,也无法摆脱“死”给内心带来的煎熬。此处之“痛”,痛在人生无常,欢乐短暂。 每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。赏析第四自然段 前进每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。“合契”:古代的契分为两半,各执其一,相合为信。“喻”为动词“说明”;“于怀”介宾短语作为后置了的状语。每当我看到前人发生感慨的原由,(跟我所感慨的)如同符契那样相合,没有不面对着(他们的)文章而嗟叹感伤的,在心里(又)不能清楚地说明(为什么会这样)。 固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。“一”“齐”为意动用法,意为“把……看作一样”。(我)本来就知道,把生和死同等看待是荒诞的,把长寿和短命同等看待是妄造的。 后之视今,亦犹今之视昔,悲夫! 后人看待今天,也像今人看待从前一样,真是可悲啊! 故列叙时人,录其所述。因此我一一记下参加这次聚会的人,抄录了他们的诗作。 虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。即使时代不同情况不同,但人们的情致却是一样的。 后之览者,亦将有感于斯文。后代的读者读这本诗集也将有感于生命这件大事吧。 魏晋时期,玄学清谈盛行一时,士族文人多以庄子的“齐物论”为口实,故作放旷而不屑事功。王羲之也是一个颇具辩才的清谈文人,但在政治思想和人生理想上,王羲之与一般谈玄文人不同。他曾说过:“虚谈废务,浮文妨要”(《世说新语·言语篇》)在这篇序中,王羲之也明确地指斥“一死生”、“齐彭殇”是一种虚妄的人生观,这就明确地肯定了生命的价值。 返回 找出表达其情感的词:“悲”

“悲”与“痛”是一样的情感吗?不一样,让我们先来看看他为什么“悲”?“悲”什么?

作者为什么“悲”,与他的人生观有着密切的关系,找出这句话:“固知……”

佛教、道教徒总是把生死看得很虚无、很超脱,他们“一死生,齐彭殇”,可我们不是神仙道人,是血肉之躯,要珍惜生命,士大夫当“兼济天下”,去实现自己的抱负。可这种生活观在我看来是何等的虚伪可笑。正因为我对生命是如此的珍惜,因此,“每览昔人……”。我“悲”古人,因为我对生命的体验和古人对生命的体验是何其相似;我亦“悲”后人,“后之观今,亦由今之视昔”,后人读我的文章,犹如我读古人的文章一样,他询问古今,发出悲叹。这里的“悲”不同于上一段的“痛”,是对个体之痛的理性思考,是由己悲人,更加深刻感人。

文章最后一句“后之览者,亦将有感于斯文”,我们今天读他的文章,是“后之贤者”,应该有许多新的感悟。结合历史人物,谈谈你是怎样认识王羲之对人生的感悟,你对人生有什么新的体验?

我认为王羲之的人生观不消极,悲叹并不等于悲观,历史上悲叹人生的往往是最富有创造价值的人士,

比如曹操、李白,曹操在的诗中写道“人生几何,

对酒当歌,譬如朝霞,去日苦多”,但这并不妨碍

他成为乱世英雄,正是因为他们对人生充满了执

着,对岁月的流逝才如此悲叹。王羲之的文章多

半是“消极其表,执着其里”,王羲之在书法上的

卓越成就正是他对抗人生虚无的最执着的努力。 尾声课文结构兰亭集序 记会 慨叹 明意 写景状物 畅叙幽情 所遇既倦 所欣已陈 终期于尽 昔感合一 虚诞妄作 乐 痛 悲 由乐而生痛,言痛而生感,终了而言悲,全文感情起伏,情真意切。 感情线索: 理清思路,把握全文感情基调。? 全文共四个自然段,可分为前后两部分,第一、二段为第一部分,叙述兰亭宴集的情况,写出了宴集的时间、地点、相聚的缘由、参加人员、集会地的地理环境及景物、当日天气和宴集的感受,是实写,以一“乐”字为基调。第三、四自然段是第二部分,写宴集以后的感慨,是虚写,这部分则以一“悲”字为基调。全文这种由乐转悲的写法原因:第一,符合一般人的心理发展变化规律。大家难得一聚,是快事、乐事,但有聚就有散,因为“天下没有不散的筵席”,再说相聚是困难的、短暂的,分散是容易的,也是长久的,本来这种聚散两依依的情形已使人感慨万端,再由此使人联想到人生无常、生死相隔,怎不使人悲从中来。

本文由“乐”而“悲”,感情曲折深沉。先写景、写事、写情,以一“乐”字作统领,然后写宴集之后的感慨,以一“悲”字为核心。由“乐”而“悲”,看似突兀,但却在情理之中。由聚想到散,由宴集而想到人生,顿生感慨;随着时光流逝,生命也终有尽期,感慨之余,产生伤感,“悲”随之而生。作者将目光上移至古人,从古人留下的文章来看,古人亦为人生的变化而兴叹,因此斥庄子“一死生,齐彭殇”为虚妄,再将目光移至未来、推想后人,未来的人一定和古今之人的感情相通。死生之大,千古同慨,“录其所述”并为之作序,目的在于引起“后之览者”的感慨与共鸣,能够理解作者心中的感触,在深沉的感慨中暗含着对人生的眷恋和热爱,与前文的“乐”遥相照应,形成一个整体。 本文作者时喜时悲,喜极而悲,对于人生,作者持什么态度? 魏晋时期通常被认为是我国历史上人的自觉和文的自觉的时代。魏晋人对自身和作用于人的客观世界都有深广精微的体认和探求,这使这一时期的文学作品充溢着浓郁的人生意识和宇宙情调。王羲之的《兰亭集序》记下了与会者的千古风流。时至今日捧读,仍恻然动人。六、总结一、一词多义

1、修

例句 出处 释义

乃重修岳阳楼,增其旧制

内立法度、务耕织、修守战之具

议法度而修之于朝廷

邹忌修八尺有余

况修短随化、终期于尽《岳阳楼记》修建、修造《过秦论》治理、整治《答司马谏议书》修订、修改《邹忌讽齐王纳谏》《兰亭集序》高长2、期

例句 出处 释义

会天大雨,道不通,度已失期

今夜半,方期我决斗某所

上不顺天,下不惠民,征敛无期,求索无厌

良马期乎千里,不期乎骥骜

期年之后,虽欲言,无可进者

况修短随化、终期于尽《史记·陈涉世家》期限《大铁椎传》约定时限《吕氏春秋》限度《察今》期望、企求《战国策》(jī)满、周,一周年《兰亭集序》至、及、到3、次

例句 出处 释义

1.贤能不待次而举 《荀子·王制》

2.陈胜吴广皆次而行 《陈涉世家》

3.凡用兵之法……全军位上,破军次之

《孙子兵法》

4.师退,次于召陵 《左传·僖公》

5.又间令吴广之次所旁丛祠,夜篝火 《陈涉世家》

6.列座其次 《兰亭集序》等次按次序在排列上次一等临时驻扎行军途中的驻地旁边4、致

例句 出处 释义

皖师欲结欢于宁南,致敬亭于幕府《柳敬亭传》

一篇之中,三致意焉《屈原贾生列传》

假舆马者,非利足也,而致千里《劝学》

家贫,无以致书以观《送东阳马生序》

不爱珍器重宝肥饶之地,以致天下之士《过秦论》 v

女行无偏斜,何意致不厚《孔雀东南飞》

专心致志 (成语)

所以兴怀,其致一也《兰亭集序》送、送达表示、表达到达获得、得到招致、引来致使、使得极、尽情趣、情致5、俯仰 a仰观宇宙之大,俯察品类之盛。

(?表示抬头与低头的动作)

b夫人之相与,俯仰一世。

c向之所欣,俯仰之间,已为旧迹。?

(一俯一仰之间,表示时间很短?) 6、所以 a所以游目骋怀,足以极视听之娱。???

(用来……,表凭借)

b虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。?

(……的原因,表原因) 7、之

a所之既倦????????????

b感慨系之矣????????? c宇宙之大,品类之盛。

d形骸之外??????????????

e后之视今??????????? (?往、到达、往到)(代词、它)(?定语前置的标志词)(的??助词)(取消句子独立性) 8、虽 ?a虽无丝竹管弦之盛??????(?虽然)

b虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。????

(?纵使、尽管) 二、古今异义: 1:群贤毕至,少长咸集

(古义:全、都。今义:有盐味)

2:列坐其次

(古义:水边。今义:居于次一等的)

3:俯察品类之盛

(古义:自然界。今义:种类)

4:或取诸怀抱

(古义:胸怀抱负。今义:抱在怀里)6、茂林修竹

7、 或取诸怀抱

8、 曾不知老之将至

9、 向之所欣

10、 终期于尽

11、 亦将有感于斯文 古:长;今:常用义为修理、修饰古:“之于”合音; 今:常用义为众 古:竟; 今:无此义古:过去; 今:常用义为方向 古:至,及 今:无此义 古:这些文章;

今:常用为文雅,又指文化或文人5:所以游目骋怀

(古义:用来。今义:连词,表因果关系)三、词类活用1、固知一死生2、所以兴怀,其致一也3、齐彭殇为妄作数词的意动用法,把……看作一样数词作动词,是一样的

形容词的意动用法,把……相等同四、其他1、映带左右2、因寄所托3、喻之于怀映衬,围绕随着明白

相传王羲之7岁学书,12岁读前人笔论。少时曾学卫铄,自以为学得不差。后渡江北游名山,见李斯、锺繇等名家书法,又在洛阳看到蔡邕写的石经及张昶《华岳碑》,开始意识到自己不及。于是遍学众碑,从此书艺大进。创造了妍美流便的新风格,把草书推向全新的境界。他的行草书最能体现雄逸流动的艺术美。论者称其笔势,以为飘若浮云,矫若惊龙。后世誉之为书圣。

两晋政治恐怖,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生。士大夫不满,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活。玄学盛行,对士人的思想、生活以及文学创作都产生了很复杂的影响。文学创作内容消沉,出世入仙和逃避现实的情调很浓。东晋时期,清谈老庄玄理的风气很盛,是玄言文学泛滥之时。但王羲之一反“清虚寡欲,尤善玄言”的风气和追求骈体的形式主义之气,抒写了一篇情真语笃,朴素自然的优美散文《兰亭集序》,不但在东晋文坛上占有一席之地,而且在中国文学史上享有崇高声誉。

?

写作背景兰亭集序怎么来的?古人每年三月初三,为求消灾除凶,到水边嬉游,称为修禊(xì)。东晋永和九年(353)年三月初三日,大书法家王羲之和当时名士谢安、孙绰、许询、支遁等41人来到这里修禊,举行了一次别开生面的诗歌会。一群文人雅士,置身于崇山峻岭,茂林修竹之中,众皆列坐曲水两侧,将酒觞(杯)置于清流之上,任其飘流,停在谁的前面,谁就即兴赋诗,否则罚酒。据记载,当时参与其会 的41人中,12人各赋诗二首。九岁的王献之等16人拾句不成,各罚酒三觞。王羲之将37首诗汇集起来,编成一本集子,并借酒兴写了一篇324字 的序文,这就是著名的《兰亭集序》。返回兰亭 兰亭:东晋时期会kuài稽jī郡山阴(今浙江绍兴市)城西南郊名胜。兰亭地处绍兴城西南12.5公里的兰渚山下,相传越王勾践曾在这一带种过兰花 , 汉代为驿亭所在,因名兰亭。几经反复,于1980年全面修复如初。

关于序 序也写着“叙”或称“引”,犹如今日的“引言”、“前言”。是说明书籍著述或出版意旨、编次体例和作者情况的文章。也有对作者作品的评论和对有关问题的研究阐发。“序”一般写在文章前面,列于书后称为“跋”或“后序”。这类文章,按内容分,序属于说明文或议论文;以叙事为主、夹叙夹议的,不多见;抒情成分较多的序,多半是为诗歌唱和的集子而作,例如本文。序书序赠序自序他序返回整体感知1.齐读,读准字音癸(ɡuǐ) 丑 修禊(xì) 流觞(shānɡ) 形骸(hái) 游目骋(chěnɡ)怀 齐彭殇(shānɡ) 湍?(tuān)? 嗟(jiē)

多音字:会稽(kuài jī) 感慨系(xì)之 曾不知老之将至(zēnɡ) 通假字:趣舍万殊(通“趋”) 古之视今亦由今之视昔(通“犹”) 2.听音跟读,找出三个段落中表达作者感情的词,

并划出不懂的句子。乐痛悲3.根据文章的情感变化,划分段落层次。第一段(1、2自然段):

第二段(第3自然段):

第三段(第4自然段):记叙兰亭集会的盛况。

抒发人生感慨。

交代作序目的。永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。翻译:永和九年,也就是癸丑年,(在)三月上旬(的某一天),在会稽郡山阴县的兰亭聚会,举行祓禊活动。鉴赏:一语道尽时地事也。群贤毕至,少长咸集。翻译:有贤德的人都来(到这里),年轻的、年长的都(在这里)会集。鉴赏:八字写尽来人,更写尽修禊之盛事。研习讲解天干地支记年法1.? 甲子? 2. 乙丑? 3. 丙寅? 4. 丁卯? 5.?? 戊辰? 6.已巳

7.? 庚午? 8. 辛未? 9. 壬申 10.癸酉 11?? 甲戍 12.乙亥

13.丙子 14.丁丑 15.戊寅 16.已卯 17.庚辰 18.辛巳

19.壬午 20.癸未 21.甲申 22.乙酉 23.丙戍 24.丁亥

25.戊子 26.已丑 27.庚寅 28.辛卯 29.壬辰 30.癸巳

31.甲午 32.乙未 33.丙申 34.丁酉 35.戊戌 36.已亥

37.庚子 38.辛丑 39.壬寅 40.癸卯 41.甲辰 42.乙巳

43.丙午 44.丁未 45.戊申 46.已酉 47.庚戍 48.辛亥

49.壬子 50.癸丑 51.甲寅 52.乙卯 53.丙辰 54.丁巳

55.戊午 56.已未 57.庚申 58.辛酉 59.壬戍 60.癸亥此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右。这里有高大险峻的山岭,茂盛高密的树林和竹丛;又有清澈激荡的水流,(在亭的)左右辉映环绕。讲解:“崇山峻岭”“茂林修竹”“清流激湍”三个短语都使用了互文的修辞,翻译时都需要调整。“映”为动词,“辉映”,“带”为动词,“环绕”,其后省略了介词“于”。鉴赏:作者用简洁雅净、铿铿有致的语言,写出了宴集之地优美的自然风光。"崇山峻岭,气势高峻;茂林修竹,幽深静谧;清澈溪流,洁净明朗;湍急的流水,飞花溅玉",这些景物清澈明朗,而又生机盎然。 引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。 (把水)引来作为飘传酒杯的环形渠水,(人们)在它旁边排列而坐,虽然没有管弦齐奏的盛况,(可是)一边饮酒,一边赋诗,也足够用来痛快地表达幽雅的情怀。鉴赏:三十字写尽饮酒赋诗之盛况。古代文人是多么地浪漫潇洒!是日也,天朗气清,惠风和畅。这一天,天气晴朗,空气清新,微风和暖。鉴赏:一张一弛,此为弛。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。抬头观望辽廓的宇宙,低头品察繁盛的事物,用来放眼四望、舒展胸怀的(景观),足够用来让人尽情享受视听的欢乐,实在是快乐啊!“之”为定语后置的标志;“品类”为名词“世间万物”;“所以”为固定结构“用来……的”,“极”为动词“尽情享受”。鉴赏:接下来,乘着快意,信步登上兰亭的最高处。作者仰看,世界是如此阔大,宇宙是如此浩渺;俯视,大自然万物是如此繁茂昌盛,生机盎然。作者王羲之纵展目力,开畅胸怀,要把大自然的美景尽收眼底。使自己的感官得到最大的享受,尽享人生的快乐。 永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。小结第一、二自然段前进 是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。 崇山峻岭

茂林修竹

清流激湍

天朗气清

惠风和畅

作者摒弃香艳,只写山、水、林、竹、天、风而已,极力营造一种素淡、雅致的格调。这样的山水,正可以韬养宁静淡泊的心性,文字格调的淡雅正是作者人格性情的体现。 兰亭雅集的另一个项目是流觞曲水,四十二位名士列坐在蜿蜒曲折的溪水两旁,然后由书僮将斟酒的羽觞放入溪中,让其顺流而下,若觞在谁的面前停滞了,谁得赋诗,若吟不出诗,则要罚酒三杯。这次兰亭雅集,有十一人各成诗两首,十五人成诗各一首,十六人做不出诗各罚酒三杯,王羲之的小儿子王献之也被罚了酒。清代诗人曾作打油诗取笑王献之。“却笑乌衣王大令,兰亭会上竟无诗。” 文人都是高雅之士,因此,他们的聚会免不了“酒”与“诗”, “酒”是感情的催化剂,“诗”是情感的“产品”,他们流觞曲水(把盛酒的杯放在水面上循曲水而下,流到谁的前面,谁就取来饮酒),于是诗兴大发,他们纷纷临流赋诗。虽无丝竹管弦齐奏的盛况,然而可以“畅叙幽情”,各抒怀抱。 幻灯片 16返回夫人之相与,俯仰一世。人与人相交往,俯仰之间(就是)一生。 “夫”为助词,不译。“之”主谓之间的结构助词,不译。“俯仰”用两个动作表示时间短暂。或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。 有的人喜欢讲自己的志趣抱负,在室内(跟朋友)面对面地交谈;有的人就依着自己所爱好的事物寄托情怀,不受任何约束,放纵地生活。“诸”为兼词“之于”,“之”代所言内容,“于”与其宾语“怀抱”组成的介宾短语作状语;“晤言”“放浪”后省略了介词“于”,“于”与其宾语组成的宾语介宾短语作状语;“因”为介词“通过”,与其后面“寄所托”一起形成介宾短语作了状语。虽趋舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。虽然人们各有各的爱好,取舍千差万别,好静好动,也不相同,但是,当他们对所接触的事物感到高兴时,暂时得意,快乐自足,竟不知道衰老即将到来;待到他对于自己所喜爱或得到的事物感到厌倦,心情随着当前的境况而变化,感慨油然而生。“取”有两解,一为“趣”,一为“取”,这里取“取”意。“欣于所遇”为典型的介宾短语作状语的倒倒装句,“所遇”为名词性的所字短语。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀;况修短随化,终期于尽。以前感到欢快的事俯仰之间已经变为陈迹,仍然不能不因此产生感慨,何况人寿的长短随着造化而定,最后一切都化为乌有。 古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉! 古人说:“死和生也是件大事啊!”怎能不悲痛呢? 赏析第三自然段 人们常说: “好花不常开,好景不常在”,天下没有不散的筵席,看看在第三段中,又表现了作者什么心情?找出最能体现作者情感的一个字“痛”。

痛苦?痛心?痛惜?悲痛?不忙作答,先看作者是因何而痛?

“俯仰”:与社会人事的应酬进退相联。人要真实地生活在现实里,总要与各种人、事打交道,这就是世俗生活。 如何面对世俗生活,作者概括了两类不同的人生态度。

“或取诸怀抱,悟言一室之内”:把自己的胸怀抱负,在室内畅谈。

“因寄所托,放浪形骸之外”:就着自己所爱好的事物,寄托自己的情怀,不受约束,放纵无羁地生活。

这两种人生态度可取吗?能否有更积极的人生态度,比如,就着自己的才华,到社会上去施展人生的抱负?

讲析:作者所处的时代是政治极为严酷、社会急剧动荡的年代,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。因此,他们有的人谈玄悟道:“悟言一室之内”,有的人归隐山林,“放浪形骸”之外。正如王羲之在文中写道:“虽趣舍万殊,静噪不同,当欣于所遇,暂得于己,快然自足。”他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。可就在一时的满足和陶醉中,岁月流逝,青春已经不再,而功业无成,作者自然发出人生的感慨:“曾不知老之将至”。 当代学者郭沫若先生曾经认为:“高高兴兴地在饮酒赋诗”,“悲得太没道理了”,认为作者兴怀悲慨,与兰亭集会的情境不合。你是怎样看待这一问题的?

要想解决这一问题,先要了解在第三段中作者“痛”在何处? 王羲之所处的时代政治极为严酷,社会极剧动荡,因此有人谈玄悟道,“悟言一室之内”,有人归隐山林,“放浪形骸”之外。他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。但时光飘忽,人生短促,即使明了“修短随化,终期于尽”,也无法摆脱“死”给内心带来的煎熬。此处之“痛”,痛在人生无常,欢乐短暂。 每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。赏析第四自然段 前进每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。“合契”:古代的契分为两半,各执其一,相合为信。“喻”为动词“说明”;“于怀”介宾短语作为后置了的状语。每当我看到前人发生感慨的原由,(跟我所感慨的)如同符契那样相合,没有不面对着(他们的)文章而嗟叹感伤的,在心里(又)不能清楚地说明(为什么会这样)。 固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。“一”“齐”为意动用法,意为“把……看作一样”。(我)本来就知道,把生和死同等看待是荒诞的,把长寿和短命同等看待是妄造的。 后之视今,亦犹今之视昔,悲夫! 后人看待今天,也像今人看待从前一样,真是可悲啊! 故列叙时人,录其所述。因此我一一记下参加这次聚会的人,抄录了他们的诗作。 虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。即使时代不同情况不同,但人们的情致却是一样的。 后之览者,亦将有感于斯文。后代的读者读这本诗集也将有感于生命这件大事吧。 魏晋时期,玄学清谈盛行一时,士族文人多以庄子的“齐物论”为口实,故作放旷而不屑事功。王羲之也是一个颇具辩才的清谈文人,但在政治思想和人生理想上,王羲之与一般谈玄文人不同。他曾说过:“虚谈废务,浮文妨要”(《世说新语·言语篇》)在这篇序中,王羲之也明确地指斥“一死生”、“齐彭殇”是一种虚妄的人生观,这就明确地肯定了生命的价值。 返回 找出表达其情感的词:“悲”

“悲”与“痛”是一样的情感吗?不一样,让我们先来看看他为什么“悲”?“悲”什么?

作者为什么“悲”,与他的人生观有着密切的关系,找出这句话:“固知……”

佛教、道教徒总是把生死看得很虚无、很超脱,他们“一死生,齐彭殇”,可我们不是神仙道人,是血肉之躯,要珍惜生命,士大夫当“兼济天下”,去实现自己的抱负。可这种生活观在我看来是何等的虚伪可笑。正因为我对生命是如此的珍惜,因此,“每览昔人……”。我“悲”古人,因为我对生命的体验和古人对生命的体验是何其相似;我亦“悲”后人,“后之观今,亦由今之视昔”,后人读我的文章,犹如我读古人的文章一样,他询问古今,发出悲叹。这里的“悲”不同于上一段的“痛”,是对个体之痛的理性思考,是由己悲人,更加深刻感人。

文章最后一句“后之览者,亦将有感于斯文”,我们今天读他的文章,是“后之贤者”,应该有许多新的感悟。结合历史人物,谈谈你是怎样认识王羲之对人生的感悟,你对人生有什么新的体验?

我认为王羲之的人生观不消极,悲叹并不等于悲观,历史上悲叹人生的往往是最富有创造价值的人士,

比如曹操、李白,曹操在的诗中写道“人生几何,

对酒当歌,譬如朝霞,去日苦多”,但这并不妨碍

他成为乱世英雄,正是因为他们对人生充满了执

着,对岁月的流逝才如此悲叹。王羲之的文章多

半是“消极其表,执着其里”,王羲之在书法上的

卓越成就正是他对抗人生虚无的最执着的努力。 尾声课文结构兰亭集序 记会 慨叹 明意 写景状物 畅叙幽情 所遇既倦 所欣已陈 终期于尽 昔感合一 虚诞妄作 乐 痛 悲 由乐而生痛,言痛而生感,终了而言悲,全文感情起伏,情真意切。 感情线索: 理清思路,把握全文感情基调。? 全文共四个自然段,可分为前后两部分,第一、二段为第一部分,叙述兰亭宴集的情况,写出了宴集的时间、地点、相聚的缘由、参加人员、集会地的地理环境及景物、当日天气和宴集的感受,是实写,以一“乐”字为基调。第三、四自然段是第二部分,写宴集以后的感慨,是虚写,这部分则以一“悲”字为基调。全文这种由乐转悲的写法原因:第一,符合一般人的心理发展变化规律。大家难得一聚,是快事、乐事,但有聚就有散,因为“天下没有不散的筵席”,再说相聚是困难的、短暂的,分散是容易的,也是长久的,本来这种聚散两依依的情形已使人感慨万端,再由此使人联想到人生无常、生死相隔,怎不使人悲从中来。

本文由“乐”而“悲”,感情曲折深沉。先写景、写事、写情,以一“乐”字作统领,然后写宴集之后的感慨,以一“悲”字为核心。由“乐”而“悲”,看似突兀,但却在情理之中。由聚想到散,由宴集而想到人生,顿生感慨;随着时光流逝,生命也终有尽期,感慨之余,产生伤感,“悲”随之而生。作者将目光上移至古人,从古人留下的文章来看,古人亦为人生的变化而兴叹,因此斥庄子“一死生,齐彭殇”为虚妄,再将目光移至未来、推想后人,未来的人一定和古今之人的感情相通。死生之大,千古同慨,“录其所述”并为之作序,目的在于引起“后之览者”的感慨与共鸣,能够理解作者心中的感触,在深沉的感慨中暗含着对人生的眷恋和热爱,与前文的“乐”遥相照应,形成一个整体。 本文作者时喜时悲,喜极而悲,对于人生,作者持什么态度? 魏晋时期通常被认为是我国历史上人的自觉和文的自觉的时代。魏晋人对自身和作用于人的客观世界都有深广精微的体认和探求,这使这一时期的文学作品充溢着浓郁的人生意识和宇宙情调。王羲之的《兰亭集序》记下了与会者的千古风流。时至今日捧读,仍恻然动人。六、总结一、一词多义

1、修

例句 出处 释义

乃重修岳阳楼,增其旧制

内立法度、务耕织、修守战之具

议法度而修之于朝廷

邹忌修八尺有余

况修短随化、终期于尽《岳阳楼记》修建、修造《过秦论》治理、整治《答司马谏议书》修订、修改《邹忌讽齐王纳谏》《兰亭集序》高长2、期

例句 出处 释义

会天大雨,道不通,度已失期

今夜半,方期我决斗某所

上不顺天,下不惠民,征敛无期,求索无厌

良马期乎千里,不期乎骥骜

期年之后,虽欲言,无可进者

况修短随化、终期于尽《史记·陈涉世家》期限《大铁椎传》约定时限《吕氏春秋》限度《察今》期望、企求《战国策》(jī)满、周,一周年《兰亭集序》至、及、到3、次

例句 出处 释义

1.贤能不待次而举 《荀子·王制》

2.陈胜吴广皆次而行 《陈涉世家》

3.凡用兵之法……全军位上,破军次之

《孙子兵法》

4.师退,次于召陵 《左传·僖公》

5.又间令吴广之次所旁丛祠,夜篝火 《陈涉世家》

6.列座其次 《兰亭集序》等次按次序在排列上次一等临时驻扎行军途中的驻地旁边4、致

例句 出处 释义

皖师欲结欢于宁南,致敬亭于幕府《柳敬亭传》

一篇之中,三致意焉《屈原贾生列传》

假舆马者,非利足也,而致千里《劝学》

家贫,无以致书以观《送东阳马生序》

不爱珍器重宝肥饶之地,以致天下之士《过秦论》 v

女行无偏斜,何意致不厚《孔雀东南飞》

专心致志 (成语)

所以兴怀,其致一也《兰亭集序》送、送达表示、表达到达获得、得到招致、引来致使、使得极、尽情趣、情致5、俯仰 a仰观宇宙之大,俯察品类之盛。

(?表示抬头与低头的动作)

b夫人之相与,俯仰一世。

c向之所欣,俯仰之间,已为旧迹。?

(一俯一仰之间,表示时间很短?) 6、所以 a所以游目骋怀,足以极视听之娱。???

(用来……,表凭借)

b虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。?

(……的原因,表原因) 7、之

a所之既倦????????????

b感慨系之矣????????? c宇宙之大,品类之盛。

d形骸之外??????????????

e后之视今??????????? (?往、到达、往到)(代词、它)(?定语前置的标志词)(的??助词)(取消句子独立性) 8、虽 ?a虽无丝竹管弦之盛??????(?虽然)

b虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。????

(?纵使、尽管) 二、古今异义: 1:群贤毕至,少长咸集

(古义:全、都。今义:有盐味)

2:列坐其次

(古义:水边。今义:居于次一等的)

3:俯察品类之盛

(古义:自然界。今义:种类)

4:或取诸怀抱

(古义:胸怀抱负。今义:抱在怀里)6、茂林修竹

7、 或取诸怀抱

8、 曾不知老之将至

9、 向之所欣

10、 终期于尽

11、 亦将有感于斯文 古:长;今:常用义为修理、修饰古:“之于”合音; 今:常用义为众 古:竟; 今:无此义古:过去; 今:常用义为方向 古:至,及 今:无此义 古:这些文章;

今:常用为文雅,又指文化或文人5:所以游目骋怀

(古义:用来。今义:连词,表因果关系)三、词类活用1、固知一死生2、所以兴怀,其致一也3、齐彭殇为妄作数词的意动用法,把……看作一样数词作动词,是一样的

形容词的意动用法,把……相等同四、其他1、映带左右2、因寄所托3、喻之于怀映衬,围绕随着明白

同课章节目录

- 第一单元 文学作品中的典型

- 一 阿Q正传(节选)

- 二 哈姆莱特(节选)

- 三 *套中人

- 四 *典型

- 第二单元 艺术与审美

- 五 画说

- 六 你为什么会感到愉快--从生理学观点谈美与美感

- 七 *昆剧的故事

- 八 *音乐短章

- 第三单元 走向社会

- 九 青年在选择职业时的考虑

- 十 生命的节日

- 十一 *《傅雷家书》两篇

- 第四单元 戏剧及其赏析

- 十二 《雷雨》(节选)(曹禺)

- 十三 曹操与杨修

- 十四 *戏剧知识短文两篇

- 第五单元 浩然正气

- 十五 《论语》七则

- 十六 《孟子》二章

- 十七 *国殇

- 十八 *《指南录》后序

- 十九 *左忠毅公逸事

- 第六单元 人生与艺术境界

- 二十 子路、曾晳、冉有、公西华侍坐

- 二十一 兰亭集序

- 二十二 *琵琶行(并序)

- 二十三 *《秋声赋》

- 二十四 *文论十则