高中语文高三年级下华东师大版6.23《秋声赋》课件(35张)

文档属性

| 名称 | 高中语文高三年级下华东师大版6.23《秋声赋》课件(35张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 329.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-09-19 12:06:58 | ||

图片预览

文档简介

课件35张PPT。秋声赋

欧阳修学习目标

1. 积累文中重要的文言知识;

2. 体会作者复杂的思想感情;

3. 把握文章的写作特点。

欧阳修,北宋文学家,字永叔,号醉翁,晚年号六一居士,北宋古文运动的领袖。散文说理畅达,抒情委婉,为“唐宋八大家”之一;诗风与其散文近似,语言流畅自然。其词婉丽,承袭南唐余风。著有《欧阳文忠公集》。 走 近 作 者文体常识“赋”是介于诗歌与散文之间的一种文体,语言上多铺张藻饰,讲究文采韵律;内容上多侧重于通过极力描绘景物抒发作者的主观感情。

我们学过的有杜牧的《阿房宫赋》和苏轼的《赤壁赋》。背景介绍

本文写于作者五十三岁时。作者晚年虽身居高位,但回首往事,屡次遭贬内心隐痛难消,面对朝廷内外的污浊、黑暗,眼见国家日益衰弱,改革又无望,不免产生郁闷心情。对政治和社会时局心情郁结,对人生短暂、大化无情感伤于怀,让作者此时处于不知如何作为的苦闷时期。所以他对秋天的季节感受特别敏感,《秋声赋》就是在这种背景下产生的。

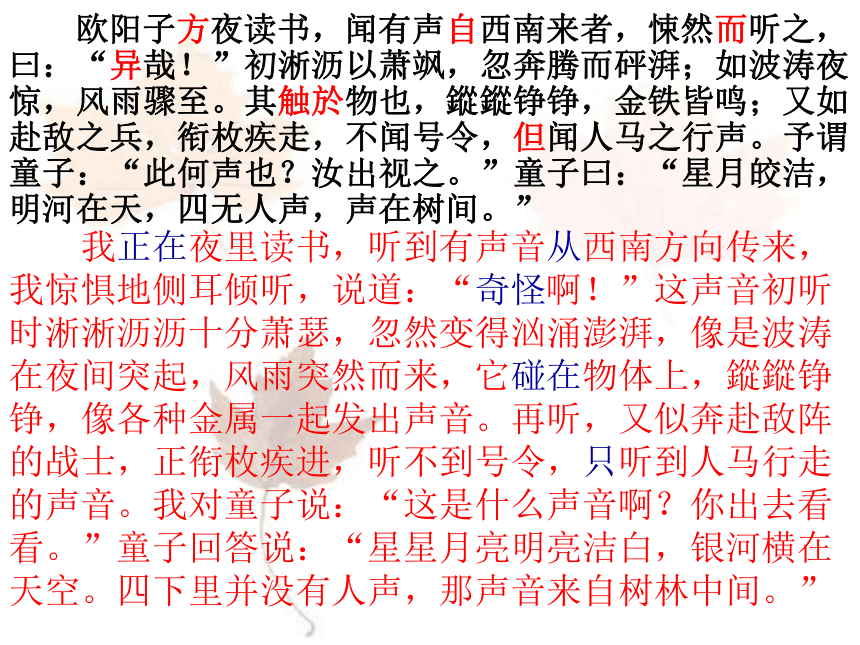

研读第一段疏通文意 欧阳子方夜读书,闻有声自西南来者,悚然而听之,曰:“异哉!”初淅沥以萧飒,忽奔腾而砰湃;如波涛夜惊,风雨骤至。其触於物也,鏦鏦铮铮,金铁皆鸣;又如赴敌之兵,衔枚疾走,不闻号令,但闻人马之行声。予谓童子:“此何声也?汝出视之。”童子曰:“星月皎洁,明河在天,四无人声,声在树间。” 我正在夜里读书,听到有声音从西南方向传来,我惊惧地侧耳倾听,说道:“奇怪啊!”这声音初听时淅淅沥沥十分萧瑟,忽然变得汹涌澎湃,像是波涛在夜间突起,风雨突然而来,它碰在物体上,鏦鏦铮铮,像各种金属一起发出声音。再听,又似奔赴敌阵的战士,正衔枚疾进,听不到号令,只听到人马行走的声音。我对童子说:“这是什么声音啊?你出去看看。”童子回答说:“星星月亮明亮洁白,银河横在天空。四下里并没有人声,那声音来自树林中间。”

段意概括、鉴赏1.第一自然段是描绘的什么?用何方法描绘的?该事物具有什么特点?

明确:描绘秋声。

比喻的方法。

悲。2.作者是如何描写秋声的?这样写有何作用?

明确:

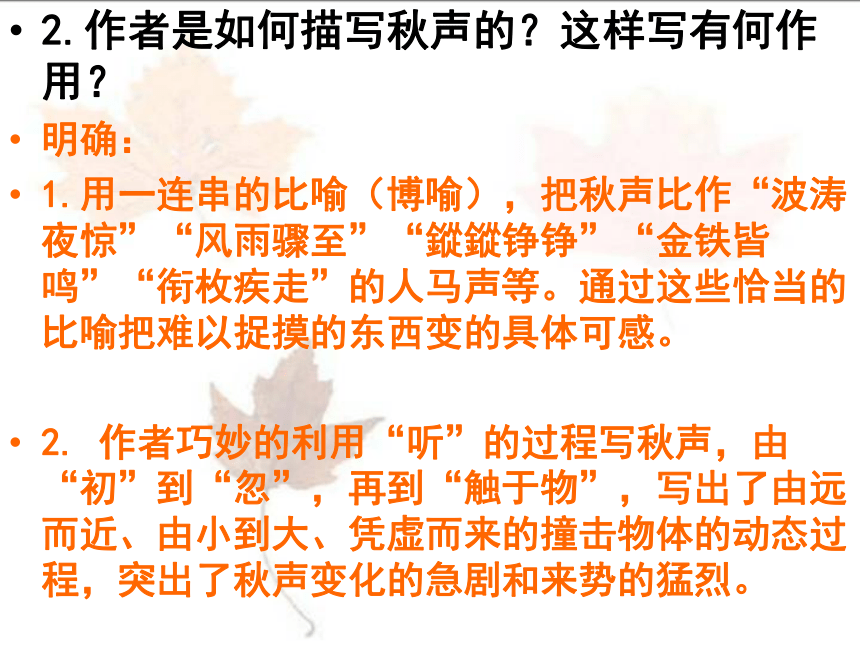

1.用一连串的比喻(博喻),把秋声比作“波涛夜惊”“风雨骤至”“鏦鏦铮铮”“金铁皆鸣”“衔枚疾走”的人马声等。通过这些恰当的比喻把难以捉摸的东西变的具体可感。

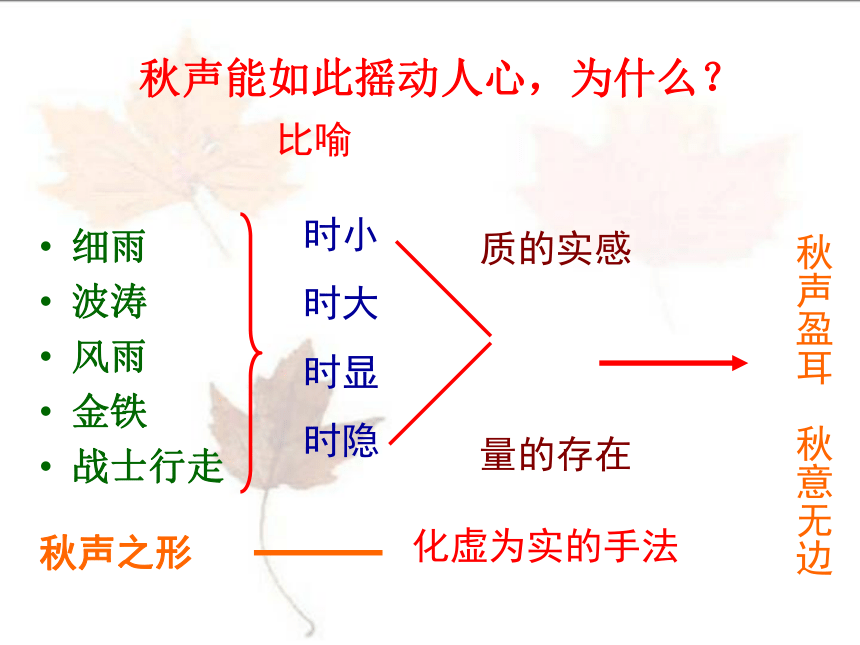

2. 作者巧妙的利用“听”的过程写秋声,由“初”到“忽”,再到“触于物”,写出了由远而近、由小到大、凭虚而来的撞击物体的动态过程,突出了秋声变化的急剧和来势的猛烈。 秋声能如此摇动人心,为什么?细雨

波涛

风雨

金铁

战士行走时小

时大

时显

时隐质的实感

量的存在秋声盈耳 秋意无边比喻秋声之形化虚为实的手法研读第二段疏通文意余曰:“噫嘻悲哉!此秋声也,胡为而来哉? 我说:“哎!可悲啊!这是秋天的声音,它为何而来呢?

盖夫秋之为状也:

其色惨淡,烟霏云敛;

其容清明 ,天高日晶;

其气栗冽,砭人肌骨;

其意萧条,山川寂寥。

故其为声也,凄凄切切,呼号愤发。丰草绿缛而争茂,佳木葱笼而可悦;草拂之而色变,木遭之而叶脱;其所以摧败零落者,乃其一气之余烈。 那秋天呈现的情状啊:

它的颜色凄惨暗淡,烟气浓重,云雾密聚;

它容貌爽朗清新,天空高远,太阳明亮;

它气候寒冷,刺人肌骨;

秋意萧瑟,山川寂静空旷。

所以秋天发出的声音,凄凄切切,呼喊号叫,愤然而作。

(夏天)繁茂的绿草彼此争盛,高大的树木青翠茂盛,令人愉悦。

但草被秋风一吹被颜色就变,树被秋风一碰叶子就落;

它们之所以零落衰败是因为秋之气的余威.段意概括、鉴赏思考:这一部分怎样来写秋之状的呢?其目的是什么?

明确;

分别就秋的色、容、气、意,描绘出了秋状的四幅具有不同特征的鲜明图画,其中色、容为实,气,意为虚,手法是由实入虚,而对秋状的描绘,正是为了烘托秋声的“凄凄切切,呼号愤发”。 图表赏析:秋色

秋容

秋气

秋意惨淡,烟霏云敛清明,天高日晶慄冽,砭人肌骨萧条,山川寂寥实虚秋 之 为 状烘托手法秋状写足秋声由实入虚

虚实结合 夫秋,刑官也,于时为阴;又兵象也,于行用金。是谓天地之义气,常以肃杀而为心。 天之于物,春生秋实。故其在乐也,商声主西方之音,夷则为七月之律。商,伤也;物既老 而悲伤。夷,戮也;物过盛而当杀。 。

秋天是刑官执法的时令, 时令上属阴;它又是征伐的季节, 五行上属于金.

这就叫做天地尊严正义之气,常常把肃杀作为心性.

天对待万物,使其春天生长,秋天结果。

所以秋天在音乐上属商声,商声是代表西方的一种声音,夷则是七月的音律之名。

商,也就是‘伤’的意思,万物已经衰老,令人悲伤。

夷,是诛杀的意思,万物过于茂盛,就必然衰败。 后半部分作者又列举了哪些跟秋有关的例子?这样写有何作用?

明确:

作者吸收前人种种说法,又运用骈偶句把秋与官制、阴阳、五行、音律等配属起来,甚至用“伤”解释“商”,用“戮”解释“夷”,极力铺张。

这样写突出秋对万物的强大摧残力量,写出了秋声中永恒的悲伤,为下文进入本文主题起了铺垫作用。 研读第三段 疏通文意嗟乎,草木无情,有时飘零。人为动物,惟物之灵。百忧感其心,万事劳其形。有动于 中,必摇其精。而况思其力之所不及,忧其智之所不能;宜其渥然丹者为槁木,黟然黑者为星星。奈何以非金石之质,欲与草木而争荣?念谁为之戕贼,亦何恨乎秋声!” 哎!草木无情,秋天来了也会飘零。

人是动物,在万物中最有灵性。

百种忧虑影响他的心绪,又有万件事情劳累他的形体。

内心有所触动,一定会损耗他的精神。

何况还要思考那些力量无法做到、忧虑那些智慧解决不了的事情呢。

这当然会使他红润的脸色变得如同枯木,乌黑的头发变得花白。

为什么要用并非金石般的身躯,去和草木争繁斗盛呢?

想一想是谁给自己带来残害吧,又何必去怨恨这秋声呢!”

段意概括、鉴赏1.概括第三段所写内容。

面对充满肃杀之气的自然之秋,作者产生的人生感悟。

2.最终作者产生了怎样的人生感悟,请用原文中的一句话来回答。

明确: “奈何以非金石之质,欲与草木而争荣?念谁为之戕贼,亦何恨乎秋声!”

研读第四节疏通文意童子莫对,垂头而睡。但闻四壁虫声唧唧,如助余之叹息

童子没有回答,低着头睡着了。

这时只听到四面虫鸣唧唧,好像应和着我的叹息。

段意概括、鉴赏 1.写童子“垂头而睡”“四壁虫声唧唧”,有什么作用?

明确:

第四段是全篇的结束,作者从这些沉思冥想中清醒过来,重新面对静夜,童子已“垂头而睡” ,这样写衬托出作者孤独寂寞。

而只有“四壁虫声唧唧” ,反衬出作者的作者悲凉的心境 。

戛然而止的结尾,给文章增添了不少的感染力,在秋虫唧唧中,读者似乎也要同声一叹。 概括主题思想:

本文以秋声发端,描绘了暮秋山川寂寥、草木凋零的萧条景象,借此抒发了人生易老的悲秋情怀,同时也流露出无为无忧、超然物外的老庄思想。归纳写作特点:

1.大量运用比喻。文章通过形象的比喻,使无形、无色的秋声,成为可听、可见、可感的具体、生动的自然现象,表现了作者高超的像声、状物和驾御语言的能力。

2.以景物喻人。以秋声使无情的草木“摧败零落”,比喻人生坎坷、忧愁劳顿使有情之人衰老、颓唐。把秋声、秋景和作者自己的秋感融合在一起,自然贴切。以景抒情,情与景泯和无间,使文章达到了优美、和谐、深刻感人的境界。3.骈散结合。既部分保留了骈赋、律赋的铺陈排比、骈词俪句及设为问答的形式特征,又注意运用长短不齐的句子,使赋的形式活泼起来,变得散文化,增加了赋体的抒情意味。

欧阳修学习目标

1. 积累文中重要的文言知识;

2. 体会作者复杂的思想感情;

3. 把握文章的写作特点。

欧阳修,北宋文学家,字永叔,号醉翁,晚年号六一居士,北宋古文运动的领袖。散文说理畅达,抒情委婉,为“唐宋八大家”之一;诗风与其散文近似,语言流畅自然。其词婉丽,承袭南唐余风。著有《欧阳文忠公集》。 走 近 作 者文体常识“赋”是介于诗歌与散文之间的一种文体,语言上多铺张藻饰,讲究文采韵律;内容上多侧重于通过极力描绘景物抒发作者的主观感情。

我们学过的有杜牧的《阿房宫赋》和苏轼的《赤壁赋》。背景介绍

本文写于作者五十三岁时。作者晚年虽身居高位,但回首往事,屡次遭贬内心隐痛难消,面对朝廷内外的污浊、黑暗,眼见国家日益衰弱,改革又无望,不免产生郁闷心情。对政治和社会时局心情郁结,对人生短暂、大化无情感伤于怀,让作者此时处于不知如何作为的苦闷时期。所以他对秋天的季节感受特别敏感,《秋声赋》就是在这种背景下产生的。

研读第一段疏通文意 欧阳子方夜读书,闻有声自西南来者,悚然而听之,曰:“异哉!”初淅沥以萧飒,忽奔腾而砰湃;如波涛夜惊,风雨骤至。其触於物也,鏦鏦铮铮,金铁皆鸣;又如赴敌之兵,衔枚疾走,不闻号令,但闻人马之行声。予谓童子:“此何声也?汝出视之。”童子曰:“星月皎洁,明河在天,四无人声,声在树间。” 我正在夜里读书,听到有声音从西南方向传来,我惊惧地侧耳倾听,说道:“奇怪啊!”这声音初听时淅淅沥沥十分萧瑟,忽然变得汹涌澎湃,像是波涛在夜间突起,风雨突然而来,它碰在物体上,鏦鏦铮铮,像各种金属一起发出声音。再听,又似奔赴敌阵的战士,正衔枚疾进,听不到号令,只听到人马行走的声音。我对童子说:“这是什么声音啊?你出去看看。”童子回答说:“星星月亮明亮洁白,银河横在天空。四下里并没有人声,那声音来自树林中间。”

段意概括、鉴赏1.第一自然段是描绘的什么?用何方法描绘的?该事物具有什么特点?

明确:描绘秋声。

比喻的方法。

悲。2.作者是如何描写秋声的?这样写有何作用?

明确:

1.用一连串的比喻(博喻),把秋声比作“波涛夜惊”“风雨骤至”“鏦鏦铮铮”“金铁皆鸣”“衔枚疾走”的人马声等。通过这些恰当的比喻把难以捉摸的东西变的具体可感。

2. 作者巧妙的利用“听”的过程写秋声,由“初”到“忽”,再到“触于物”,写出了由远而近、由小到大、凭虚而来的撞击物体的动态过程,突出了秋声变化的急剧和来势的猛烈。 秋声能如此摇动人心,为什么?细雨

波涛

风雨

金铁

战士行走时小

时大

时显

时隐质的实感

量的存在秋声盈耳 秋意无边比喻秋声之形化虚为实的手法研读第二段疏通文意余曰:“噫嘻悲哉!此秋声也,胡为而来哉? 我说:“哎!可悲啊!这是秋天的声音,它为何而来呢?

盖夫秋之为状也:

其色惨淡,烟霏云敛;

其容清明 ,天高日晶;

其气栗冽,砭人肌骨;

其意萧条,山川寂寥。

故其为声也,凄凄切切,呼号愤发。丰草绿缛而争茂,佳木葱笼而可悦;草拂之而色变,木遭之而叶脱;其所以摧败零落者,乃其一气之余烈。 那秋天呈现的情状啊:

它的颜色凄惨暗淡,烟气浓重,云雾密聚;

它容貌爽朗清新,天空高远,太阳明亮;

它气候寒冷,刺人肌骨;

秋意萧瑟,山川寂静空旷。

所以秋天发出的声音,凄凄切切,呼喊号叫,愤然而作。

(夏天)繁茂的绿草彼此争盛,高大的树木青翠茂盛,令人愉悦。

但草被秋风一吹被颜色就变,树被秋风一碰叶子就落;

它们之所以零落衰败是因为秋之气的余威.段意概括、鉴赏思考:这一部分怎样来写秋之状的呢?其目的是什么?

明确;

分别就秋的色、容、气、意,描绘出了秋状的四幅具有不同特征的鲜明图画,其中色、容为实,气,意为虚,手法是由实入虚,而对秋状的描绘,正是为了烘托秋声的“凄凄切切,呼号愤发”。 图表赏析:秋色

秋容

秋气

秋意惨淡,烟霏云敛清明,天高日晶慄冽,砭人肌骨萧条,山川寂寥实虚秋 之 为 状烘托手法秋状写足秋声由实入虚

虚实结合 夫秋,刑官也,于时为阴;又兵象也,于行用金。是谓天地之义气,常以肃杀而为心。 天之于物,春生秋实。故其在乐也,商声主西方之音,夷则为七月之律。商,伤也;物既老 而悲伤。夷,戮也;物过盛而当杀。 。

秋天是刑官执法的时令, 时令上属阴;它又是征伐的季节, 五行上属于金.

这就叫做天地尊严正义之气,常常把肃杀作为心性.

天对待万物,使其春天生长,秋天结果。

所以秋天在音乐上属商声,商声是代表西方的一种声音,夷则是七月的音律之名。

商,也就是‘伤’的意思,万物已经衰老,令人悲伤。

夷,是诛杀的意思,万物过于茂盛,就必然衰败。 后半部分作者又列举了哪些跟秋有关的例子?这样写有何作用?

明确:

作者吸收前人种种说法,又运用骈偶句把秋与官制、阴阳、五行、音律等配属起来,甚至用“伤”解释“商”,用“戮”解释“夷”,极力铺张。

这样写突出秋对万物的强大摧残力量,写出了秋声中永恒的悲伤,为下文进入本文主题起了铺垫作用。 研读第三段 疏通文意嗟乎,草木无情,有时飘零。人为动物,惟物之灵。百忧感其心,万事劳其形。有动于 中,必摇其精。而况思其力之所不及,忧其智之所不能;宜其渥然丹者为槁木,黟然黑者为星星。奈何以非金石之质,欲与草木而争荣?念谁为之戕贼,亦何恨乎秋声!” 哎!草木无情,秋天来了也会飘零。

人是动物,在万物中最有灵性。

百种忧虑影响他的心绪,又有万件事情劳累他的形体。

内心有所触动,一定会损耗他的精神。

何况还要思考那些力量无法做到、忧虑那些智慧解决不了的事情呢。

这当然会使他红润的脸色变得如同枯木,乌黑的头发变得花白。

为什么要用并非金石般的身躯,去和草木争繁斗盛呢?

想一想是谁给自己带来残害吧,又何必去怨恨这秋声呢!”

段意概括、鉴赏1.概括第三段所写内容。

面对充满肃杀之气的自然之秋,作者产生的人生感悟。

2.最终作者产生了怎样的人生感悟,请用原文中的一句话来回答。

明确: “奈何以非金石之质,欲与草木而争荣?念谁为之戕贼,亦何恨乎秋声!”

研读第四节疏通文意童子莫对,垂头而睡。但闻四壁虫声唧唧,如助余之叹息

童子没有回答,低着头睡着了。

这时只听到四面虫鸣唧唧,好像应和着我的叹息。

段意概括、鉴赏 1.写童子“垂头而睡”“四壁虫声唧唧”,有什么作用?

明确:

第四段是全篇的结束,作者从这些沉思冥想中清醒过来,重新面对静夜,童子已“垂头而睡” ,这样写衬托出作者孤独寂寞。

而只有“四壁虫声唧唧” ,反衬出作者的作者悲凉的心境 。

戛然而止的结尾,给文章增添了不少的感染力,在秋虫唧唧中,读者似乎也要同声一叹。 概括主题思想:

本文以秋声发端,描绘了暮秋山川寂寥、草木凋零的萧条景象,借此抒发了人生易老的悲秋情怀,同时也流露出无为无忧、超然物外的老庄思想。归纳写作特点:

1.大量运用比喻。文章通过形象的比喻,使无形、无色的秋声,成为可听、可见、可感的具体、生动的自然现象,表现了作者高超的像声、状物和驾御语言的能力。

2.以景物喻人。以秋声使无情的草木“摧败零落”,比喻人生坎坷、忧愁劳顿使有情之人衰老、颓唐。把秋声、秋景和作者自己的秋感融合在一起,自然贴切。以景抒情,情与景泯和无间,使文章达到了优美、和谐、深刻感人的境界。3.骈散结合。既部分保留了骈赋、律赋的铺陈排比、骈词俪句及设为问答的形式特征,又注意运用长短不齐的句子,使赋的形式活泼起来,变得散文化,增加了赋体的抒情意味。

同课章节目录

- 第一单元 文学作品中的典型

- 一 阿Q正传(节选)

- 二 哈姆莱特(节选)

- 三 *套中人

- 四 *典型

- 第二单元 艺术与审美

- 五 画说

- 六 你为什么会感到愉快--从生理学观点谈美与美感

- 七 *昆剧的故事

- 八 *音乐短章

- 第三单元 走向社会

- 九 青年在选择职业时的考虑

- 十 生命的节日

- 十一 *《傅雷家书》两篇

- 第四单元 戏剧及其赏析

- 十二 《雷雨》(节选)(曹禺)

- 十三 曹操与杨修

- 十四 *戏剧知识短文两篇

- 第五单元 浩然正气

- 十五 《论语》七则

- 十六 《孟子》二章

- 十七 *国殇

- 十八 *《指南录》后序

- 十九 *左忠毅公逸事

- 第六单元 人生与艺术境界

- 二十 子路、曾晳、冉有、公西华侍坐

- 二十一 兰亭集序

- 二十二 *琵琶行(并序)

- 二十三 *《秋声赋》

- 二十四 *文论十则