高中语文高三年级下华东师大版6.23《秋声赋》课件(32张)

文档属性

| 名称 | 高中语文高三年级下华东师大版6.23《秋声赋》课件(32张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 633.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-09-19 12:08:38 | ||

图片预览

文档简介

课件32张PPT。宋

欧阳修秋声赋 《秋声赋》是一篇赋,赋是介于诗歌与散文之间的一种文体,语言上多铺张藻饰,讲究文采韵律;内容上多侧重于通过极力描绘景物抒发作者的主观感情。文体知识赋主要有三个特点:语句上以四、六字句为主,并追求骈偶;

语音上要求声律谐协;

文辞上讲究藻饰和用典。

一、导入激趣——我所知道的秋四、拓展阅读三、合作探究——我随作者悟秋二、自主诵读——作者笔下的秋 教学流程我所知道的秋? 万里悲秋常作客,百年多病独登台。

《登高》(唐·杜甫)

多情自古伤离别,更那堪、冷落清秋节!

《雨霖铃》(宋·柳永)

无言独上西楼,月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。

《相见欢》(南唐·李煜)

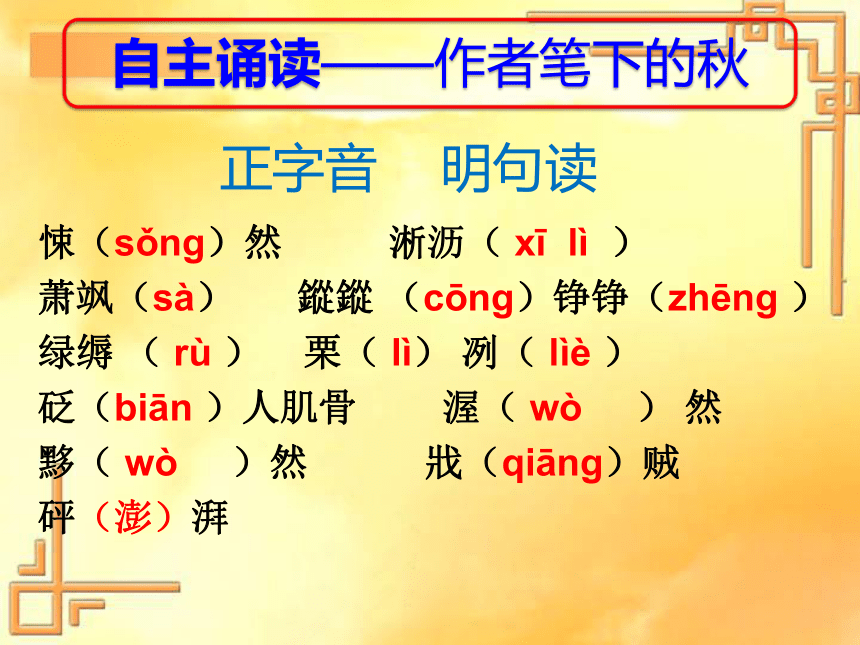

而今识尽愁滋味,欲说还休;欲说还休,却道天凉好个秋。 《丑奴儿》(宋·辛弃疾)自主诵读——作者笔下的秋正字音 明句读悚(sǒng)然 淅沥( xī lì )

萧飒(sà) 鏦鏦 (cōng)铮铮(zhēng )

绿缛 ( rù ) 栗( lì) 冽( lìè )

砭(biān )人肌骨 渥( wò ) 然

黟( wò )然 戕(qiāng)贼

砰(澎)湃学积累 知文意借助注释和工具书,摘录重要的文言词语并解释。

根据自己对文意的理解,简要复述文章的主要内容。清人在《古文观止》中评价《秋声赋》说:“秋声,无形者也,却写得形色宛然,变态百出。”请谈谈欧阳修是如何将无形的秋声写得具体可感的?第一段——闻秋声 欧阳子方夜读书,闻有声自西南来者,悚然而听之,曰:“异哉!”初淅沥以萧飒,忽奔腾而砰湃,如波涛夜惊,风雨骤至。其触于物也,鏦鏦铮铮,金铁皆鸣;又如赴敌之兵,衔枚疾走,不闻号令,但闻人马之行声。余谓童子:“此何声也?汝出视之。”童子曰:“星月皎洁,明河在天,四无人声,声在树间。”合作探究1、第一自然段是描写的什么?

明确:秋声 2、再把这些句子读一读,看看作者是用什么方法来写出秋声的?

明确:比喻思考:第一节内容3、作者对秋声的摹写,是用了一连串

的比喻,这些比喻的妙处何在?

明确:用一连串的比喻把秋声比作“

波涛夜惊”“风雨骤至”“鏦鏦铮铮

”“金铁皆鸣”“衔枚疾走”的人马

声,通过这些恰当的比喻把难以捉摸

的东西变的具体可感。 波涛夜惊

风雨骤至 无形——有形

秋声 比喻

金铁皆鸣 抽象——具体

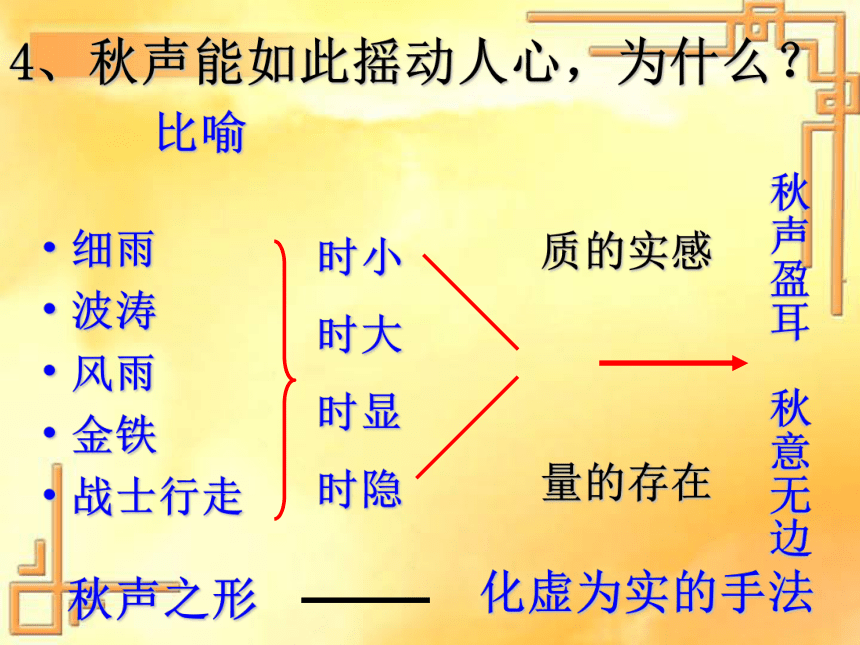

赴敌之兵4、秋声能如此摇动人心,为什么?细雨

波涛

风雨

金铁

战士行走时小

时大

时显

时隐质的实感

量的存在秋声盈耳 秋意无边比喻秋声之形化虚为实的手法第二段——绘秋声,议秋气余曰:“噫嘻悲哉!此秋声也,胡为而来哉?盖夫秋之为状也:其色惨淡,烟霏云敛;其容清明,天高日晶;其气慄冽,砭人肌骨;其意萧条,山川寂寥。故其为声也,凄凄切切,呼号愤发。丰草绿缛而争茂,佳木葱茏而可悦;草拂之而色变,木遭之而叶脱;其所以摧败零落者,乃其一气之余烈。夫秋,刑官也,于时为阴;又兵象也,于行用金;是谓天地之义气,常以肃杀而为心。天之于物,春生秋实。故其在乐也,商声主西方之音;夷则为七月之律。商,伤也,物既老而悲伤;夷,戮也,物过盛而当杀。合作探究1、如果说第一段是写的秋之声,那么第二段写的又是什么呢?

明确:秋的情状、对秋气的议论。思考:第二节内容2、此部分怎样来写秋之状的呢?

明确:分别就秋的色、容、气、意,描绘出了秋状的四幅具有不同特征的鲜明图画,其中色、容为实,气,意为虚,手法是由实入虚。作者写秋状其实是为了写秋声的由来,写出了秋声悲的特点。秋色

秋容

秋气

秋意惨淡,烟霏云敛清明 ,天高日晶慄冽,砭人肌骨萧条,山川寂寥实虚秋之为状烘托手法秋状写足秋声由实入虚

虚实结合 3、作者认为“秋状肃杀” 又是怎样造成的呢?

明确:“其所以摧败零落者,乃其一气之余烈。” 乃秋气所致。 4、作者列举了哪些例子对秋气进行议论的?

明确:作者吸收前人种种说法:把秋与官制、阴阳、五行、音律等配属起来。

甚至用“伤”解释“商”,用“戮”解释“夷”,突出秋对万物的强大摧残力量,说明万物盛衰的自然之理。

写出了秋声中永恒的悲伤,为进入本文主题起了铺垫作用。5、课题为“秋声赋”,本节作者有没有写“秋声”?又是怎么写的?(烘托) “山之精神写不出,以烟霞写之;春之精神写不出,以草树写之。”——(刘熙载《艺概·诗概》)

“秋声之韵味写不尽,以秋状写之。”秋声(凄凄切切,呼号愤发)秋色、秋容 秋气、秋意

(秋状)第三段——论秋意第三段是全文的题旨所在,作者由感慨自然而叹人生,百感交集,黯然神伤。这一段,作者在极力渲染秋气对自然界植物摧残的基础上,着力指出,对于人来说,人事忧劳的伤害,比秋气对植物的摧残更为严重。 “嗟乎!草木无情,有时飘零。人为动物 ,惟物之灵 。百忧感其心,万事劳其形,有动于中,必摇其精。而况思其力之所不及,忧其智之所不能,宜其渥然丹者为槁木,黟然黑者为星星。奈何以非金石之质,欲与草木而争荣?念谁为之戕贼 ,亦何恨乎秋声!”合作探究1、面对着萧条肃杀的秋景,作者有何感叹? 明确:社会“百忧”,人生“万事”对人身心的莫大伤害比秋气对植物的摧残更为严重。

在对“思其力之所不及,忧其智之所不能”的否定中,表达出一种“自足自安”的人生态度。思考:第三节内容 2、找出本文的主旨句,用自己的话说说意思?

明确:“奈何以非金石之质,欲与草木而争荣?念谁为之戕贼,亦何恨乎秋声!”

对于人来说,人事忧劳的伤害,比秋气对植物的摧残更为严重的多。因而,想想这是谁对他们的伤害,就不会去怨秋声了。简言之,人事忧劳对人的伤害,更甚于秋气对草木的摧残。 第四段是全篇的结束,作者从这些沉思冥想中清醒过来,重新面对静夜,只有秋虫和鸣,衬托着作者悲凉的心境。结尾处秋虫的和鸣,更衬出作者的感慨与孤独。戛然而止的结尾,给文章增添了不少的感染力,在秋虫唧唧中,读者似乎也要同声一叹。第四段——叹秋声 童子莫对,垂头而睡。

但闻四壁虫声唧唧,如助余之叹息。合作探究对比欧阳修童子对比映衬在本文的运用也是独具匠心的.秋声远近强弱缓急草木荣枯强调了作者寂寞的秋心增添文章的情趣 1、童子的反应:莫对,垂头而睡,在文中有何作用?思考:第四节内容 2、“但闻四壁虫声唧唧,如助余之叹息”的具体意境是什么?

明确:作者从这些沉思冥想中清醒过来,重新面对静夜,只有秋虫和鸣,衬托着作者悲凉的心境。

结尾处秋虫的和鸣,更衬出作者的感慨与孤独。给文章增添了不少的感染力,引发读者同声感叹。 作者以对话开始,又以对话结尾,中间作者极力描写渲染了秋风的萧瑟,万物的凋零;并且联系人生,发出了世事艰难、人生易老的沉重感慨。无形的秋声,在作者的笔下却形态可掬。

从结构上说,第一段:描摹秋声;第二段:绘议秋状;第三段:论说秋意;第四段:叹息秋虫。课堂小结一、研读刘禹锡《秋声赋(并序)》,试比较该篇赋与欧阳修之赋在立意与写法上的差异。

拓展阅读二、研读蒋捷《声声慢·秋声》词,找 出其中所写的秋声,理解该词表达的 旨趣。秋声赋(并序)

刘禹锡

相国中山公赋秋声,以属天,官太常伯,唱和俱绝。然皆得时行道之余兴,犹有光阴之叹,况伊郁老病者乎?吟之斐然,以寄孤愤。

碧天如水兮,窅窅悠悠。百虫迎莫兮,万叶吟秋。欲辞林而萧飒,潜命侣以啁啾。送将归兮临水,非吾土兮登楼。晚枝多露蝉之思,夕蔓趣寒螀之愁。至若松竹含韵,梧楸圣脱。惊绮疏之晓吹,堕碧砌之凉月。念塞外之征行,顾闺中之骚屑。夜蛩鸣兮机杼促,朔雁叫兮音书绝。远杵续兮何泠泠,虚窗静兮空切切。如吟如啸,非竹非丝。合自然之宫徵,动终岁之别离。废井苔合,荒园露滋。草苍苍兮人寂寂,树槭槭兮虫伊伊。则有安石风流,巨源多可。平六符而佐主,施九流而自我。犹复感阴虫之鸣轩,叹凉叶之初堕。异宋玉之悲伤,觉潘郎之幺麽。嗟乎,骥伏枥而已老,鹰在鞴而有情。聆朔风而心动,盼天籁而神惊。力将痑兮足受绁,犹奋迅于秋声。明确:较之欧阳修的《秋声赋》而言,刘禹锡的《秋声赋》采用了“骚体”的形式,语言工整,用语清丽,更近似传统的“赋体”。从内容上看,刘文也是从自然界虫鸣着手,突出“秋声”之悲,但作者并不苟同前人情思,相反却吟出“异宋玉之悲伤,觉潘郎之幺麽”,并由此过渡到对个人遭遇的感慨。“骥伏枥而已老,鹰在鞴而有情”“力将痑兮足受绁,犹奋迅于秋声”,表现出诗人年岁虽迈,但仍思做“伏枥之骥”,尽管“力将痑兮足受绁”,作者“犹奋迅于秋声”之豪情。 声声慢·秋声 蒋 捷 黄花深巷,红叶低窗,凄凉一片秋声。豆雨声来,中间夹带风声。疏疏二十五点,丽谯门、不锁更声。故人远,问谁摇玉佩,檐底铃声? 彩角声吹月堕,渐连营马动,四起笳声。闪烁邻灯,灯前尚有砧声。知他诉愁到晓,碎哝哝、多少蛩声!诉未了,把一半、分与雁声。 明确:在蒋词中,写到十种“秋声”:豆雨声、风声、更声、玉佩声、檐底铃声、角声、笳声、砧声、蛩声、雁声。词人以“豆雨声”起,以“雁声”收,写了秋夜中听到的十种秋声。但声声总离不了凄凉意(扣住上阕“凄凉一片秋声”来写),使一个正在发愁的人谛听这些声音,使作为声音的客体,严重地被染上“愁人”的主体印记,因而从笳声、雁声、蛩声、铃声中听到的,都是词人的苦闷心声。 蒋捷生活于宋末元初,进士及第不久,南宋被灭。他隐居太湖竹山,一直不肯出来做官。从这首词中,我们不仅可以感受到对故人思念之情,更有着亡国之痛。 谢谢指导!

欧阳修秋声赋 《秋声赋》是一篇赋,赋是介于诗歌与散文之间的一种文体,语言上多铺张藻饰,讲究文采韵律;内容上多侧重于通过极力描绘景物抒发作者的主观感情。文体知识赋主要有三个特点:语句上以四、六字句为主,并追求骈偶;

语音上要求声律谐协;

文辞上讲究藻饰和用典。

一、导入激趣——我所知道的秋四、拓展阅读三、合作探究——我随作者悟秋二、自主诵读——作者笔下的秋 教学流程我所知道的秋? 万里悲秋常作客,百年多病独登台。

《登高》(唐·杜甫)

多情自古伤离别,更那堪、冷落清秋节!

《雨霖铃》(宋·柳永)

无言独上西楼,月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。

《相见欢》(南唐·李煜)

而今识尽愁滋味,欲说还休;欲说还休,却道天凉好个秋。 《丑奴儿》(宋·辛弃疾)自主诵读——作者笔下的秋正字音 明句读悚(sǒng)然 淅沥( xī lì )

萧飒(sà) 鏦鏦 (cōng)铮铮(zhēng )

绿缛 ( rù ) 栗( lì) 冽( lìè )

砭(biān )人肌骨 渥( wò ) 然

黟( wò )然 戕(qiāng)贼

砰(澎)湃学积累 知文意借助注释和工具书,摘录重要的文言词语并解释。

根据自己对文意的理解,简要复述文章的主要内容。清人在《古文观止》中评价《秋声赋》说:“秋声,无形者也,却写得形色宛然,变态百出。”请谈谈欧阳修是如何将无形的秋声写得具体可感的?第一段——闻秋声 欧阳子方夜读书,闻有声自西南来者,悚然而听之,曰:“异哉!”初淅沥以萧飒,忽奔腾而砰湃,如波涛夜惊,风雨骤至。其触于物也,鏦鏦铮铮,金铁皆鸣;又如赴敌之兵,衔枚疾走,不闻号令,但闻人马之行声。余谓童子:“此何声也?汝出视之。”童子曰:“星月皎洁,明河在天,四无人声,声在树间。”合作探究1、第一自然段是描写的什么?

明确:秋声 2、再把这些句子读一读,看看作者是用什么方法来写出秋声的?

明确:比喻思考:第一节内容3、作者对秋声的摹写,是用了一连串

的比喻,这些比喻的妙处何在?

明确:用一连串的比喻把秋声比作“

波涛夜惊”“风雨骤至”“鏦鏦铮铮

”“金铁皆鸣”“衔枚疾走”的人马

声,通过这些恰当的比喻把难以捉摸

的东西变的具体可感。 波涛夜惊

风雨骤至 无形——有形

秋声 比喻

金铁皆鸣 抽象——具体

赴敌之兵4、秋声能如此摇动人心,为什么?细雨

波涛

风雨

金铁

战士行走时小

时大

时显

时隐质的实感

量的存在秋声盈耳 秋意无边比喻秋声之形化虚为实的手法第二段——绘秋声,议秋气余曰:“噫嘻悲哉!此秋声也,胡为而来哉?盖夫秋之为状也:其色惨淡,烟霏云敛;其容清明,天高日晶;其气慄冽,砭人肌骨;其意萧条,山川寂寥。故其为声也,凄凄切切,呼号愤发。丰草绿缛而争茂,佳木葱茏而可悦;草拂之而色变,木遭之而叶脱;其所以摧败零落者,乃其一气之余烈。夫秋,刑官也,于时为阴;又兵象也,于行用金;是谓天地之义气,常以肃杀而为心。天之于物,春生秋实。故其在乐也,商声主西方之音;夷则为七月之律。商,伤也,物既老而悲伤;夷,戮也,物过盛而当杀。合作探究1、如果说第一段是写的秋之声,那么第二段写的又是什么呢?

明确:秋的情状、对秋气的议论。思考:第二节内容2、此部分怎样来写秋之状的呢?

明确:分别就秋的色、容、气、意,描绘出了秋状的四幅具有不同特征的鲜明图画,其中色、容为实,气,意为虚,手法是由实入虚。作者写秋状其实是为了写秋声的由来,写出了秋声悲的特点。秋色

秋容

秋气

秋意惨淡,烟霏云敛清明 ,天高日晶慄冽,砭人肌骨萧条,山川寂寥实虚秋之为状烘托手法秋状写足秋声由实入虚

虚实结合 3、作者认为“秋状肃杀” 又是怎样造成的呢?

明确:“其所以摧败零落者,乃其一气之余烈。” 乃秋气所致。 4、作者列举了哪些例子对秋气进行议论的?

明确:作者吸收前人种种说法:把秋与官制、阴阳、五行、音律等配属起来。

甚至用“伤”解释“商”,用“戮”解释“夷”,突出秋对万物的强大摧残力量,说明万物盛衰的自然之理。

写出了秋声中永恒的悲伤,为进入本文主题起了铺垫作用。5、课题为“秋声赋”,本节作者有没有写“秋声”?又是怎么写的?(烘托) “山之精神写不出,以烟霞写之;春之精神写不出,以草树写之。”——(刘熙载《艺概·诗概》)

“秋声之韵味写不尽,以秋状写之。”秋声(凄凄切切,呼号愤发)秋色、秋容 秋气、秋意

(秋状)第三段——论秋意第三段是全文的题旨所在,作者由感慨自然而叹人生,百感交集,黯然神伤。这一段,作者在极力渲染秋气对自然界植物摧残的基础上,着力指出,对于人来说,人事忧劳的伤害,比秋气对植物的摧残更为严重。 “嗟乎!草木无情,有时飘零。人为动物 ,惟物之灵 。百忧感其心,万事劳其形,有动于中,必摇其精。而况思其力之所不及,忧其智之所不能,宜其渥然丹者为槁木,黟然黑者为星星。奈何以非金石之质,欲与草木而争荣?念谁为之戕贼 ,亦何恨乎秋声!”合作探究1、面对着萧条肃杀的秋景,作者有何感叹? 明确:社会“百忧”,人生“万事”对人身心的莫大伤害比秋气对植物的摧残更为严重。

在对“思其力之所不及,忧其智之所不能”的否定中,表达出一种“自足自安”的人生态度。思考:第三节内容 2、找出本文的主旨句,用自己的话说说意思?

明确:“奈何以非金石之质,欲与草木而争荣?念谁为之戕贼,亦何恨乎秋声!”

对于人来说,人事忧劳的伤害,比秋气对植物的摧残更为严重的多。因而,想想这是谁对他们的伤害,就不会去怨秋声了。简言之,人事忧劳对人的伤害,更甚于秋气对草木的摧残。 第四段是全篇的结束,作者从这些沉思冥想中清醒过来,重新面对静夜,只有秋虫和鸣,衬托着作者悲凉的心境。结尾处秋虫的和鸣,更衬出作者的感慨与孤独。戛然而止的结尾,给文章增添了不少的感染力,在秋虫唧唧中,读者似乎也要同声一叹。第四段——叹秋声 童子莫对,垂头而睡。

但闻四壁虫声唧唧,如助余之叹息。合作探究对比欧阳修童子对比映衬在本文的运用也是独具匠心的.秋声远近强弱缓急草木荣枯强调了作者寂寞的秋心增添文章的情趣 1、童子的反应:莫对,垂头而睡,在文中有何作用?思考:第四节内容 2、“但闻四壁虫声唧唧,如助余之叹息”的具体意境是什么?

明确:作者从这些沉思冥想中清醒过来,重新面对静夜,只有秋虫和鸣,衬托着作者悲凉的心境。

结尾处秋虫的和鸣,更衬出作者的感慨与孤独。给文章增添了不少的感染力,引发读者同声感叹。 作者以对话开始,又以对话结尾,中间作者极力描写渲染了秋风的萧瑟,万物的凋零;并且联系人生,发出了世事艰难、人生易老的沉重感慨。无形的秋声,在作者的笔下却形态可掬。

从结构上说,第一段:描摹秋声;第二段:绘议秋状;第三段:论说秋意;第四段:叹息秋虫。课堂小结一、研读刘禹锡《秋声赋(并序)》,试比较该篇赋与欧阳修之赋在立意与写法上的差异。

拓展阅读二、研读蒋捷《声声慢·秋声》词,找 出其中所写的秋声,理解该词表达的 旨趣。秋声赋(并序)

刘禹锡

相国中山公赋秋声,以属天,官太常伯,唱和俱绝。然皆得时行道之余兴,犹有光阴之叹,况伊郁老病者乎?吟之斐然,以寄孤愤。

碧天如水兮,窅窅悠悠。百虫迎莫兮,万叶吟秋。欲辞林而萧飒,潜命侣以啁啾。送将归兮临水,非吾土兮登楼。晚枝多露蝉之思,夕蔓趣寒螀之愁。至若松竹含韵,梧楸圣脱。惊绮疏之晓吹,堕碧砌之凉月。念塞外之征行,顾闺中之骚屑。夜蛩鸣兮机杼促,朔雁叫兮音书绝。远杵续兮何泠泠,虚窗静兮空切切。如吟如啸,非竹非丝。合自然之宫徵,动终岁之别离。废井苔合,荒园露滋。草苍苍兮人寂寂,树槭槭兮虫伊伊。则有安石风流,巨源多可。平六符而佐主,施九流而自我。犹复感阴虫之鸣轩,叹凉叶之初堕。异宋玉之悲伤,觉潘郎之幺麽。嗟乎,骥伏枥而已老,鹰在鞴而有情。聆朔风而心动,盼天籁而神惊。力将痑兮足受绁,犹奋迅于秋声。明确:较之欧阳修的《秋声赋》而言,刘禹锡的《秋声赋》采用了“骚体”的形式,语言工整,用语清丽,更近似传统的“赋体”。从内容上看,刘文也是从自然界虫鸣着手,突出“秋声”之悲,但作者并不苟同前人情思,相反却吟出“异宋玉之悲伤,觉潘郎之幺麽”,并由此过渡到对个人遭遇的感慨。“骥伏枥而已老,鹰在鞴而有情”“力将痑兮足受绁,犹奋迅于秋声”,表现出诗人年岁虽迈,但仍思做“伏枥之骥”,尽管“力将痑兮足受绁”,作者“犹奋迅于秋声”之豪情。 声声慢·秋声 蒋 捷 黄花深巷,红叶低窗,凄凉一片秋声。豆雨声来,中间夹带风声。疏疏二十五点,丽谯门、不锁更声。故人远,问谁摇玉佩,檐底铃声? 彩角声吹月堕,渐连营马动,四起笳声。闪烁邻灯,灯前尚有砧声。知他诉愁到晓,碎哝哝、多少蛩声!诉未了,把一半、分与雁声。 明确:在蒋词中,写到十种“秋声”:豆雨声、风声、更声、玉佩声、檐底铃声、角声、笳声、砧声、蛩声、雁声。词人以“豆雨声”起,以“雁声”收,写了秋夜中听到的十种秋声。但声声总离不了凄凉意(扣住上阕“凄凉一片秋声”来写),使一个正在发愁的人谛听这些声音,使作为声音的客体,严重地被染上“愁人”的主体印记,因而从笳声、雁声、蛩声、铃声中听到的,都是词人的苦闷心声。 蒋捷生活于宋末元初,进士及第不久,南宋被灭。他隐居太湖竹山,一直不肯出来做官。从这首词中,我们不仅可以感受到对故人思念之情,更有着亡国之痛。 谢谢指导!

同课章节目录

- 第一单元 文学作品中的典型

- 一 阿Q正传(节选)

- 二 哈姆莱特(节选)

- 三 *套中人

- 四 *典型

- 第二单元 艺术与审美

- 五 画说

- 六 你为什么会感到愉快--从生理学观点谈美与美感

- 七 *昆剧的故事

- 八 *音乐短章

- 第三单元 走向社会

- 九 青年在选择职业时的考虑

- 十 生命的节日

- 十一 *《傅雷家书》两篇

- 第四单元 戏剧及其赏析

- 十二 《雷雨》(节选)(曹禺)

- 十三 曹操与杨修

- 十四 *戏剧知识短文两篇

- 第五单元 浩然正气

- 十五 《论语》七则

- 十六 《孟子》二章

- 十七 *国殇

- 十八 *《指南录》后序

- 十九 *左忠毅公逸事

- 第六单元 人生与艺术境界

- 二十 子路、曾晳、冉有、公西华侍坐

- 二十一 兰亭集序

- 二十二 *琵琶行(并序)

- 二十三 *《秋声赋》

- 二十四 *文论十则