高中语文高三年级下华东师大版6.20《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》课件(73张)

文档属性

| 名称 | 高中语文高三年级下华东师大版6.20《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》课件(73张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 554.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-09-19 12:09:51 | ||

图片预览

文档简介

课件73张PPT。论

语子

路

曾

皙

冉

有

公

西

华

侍

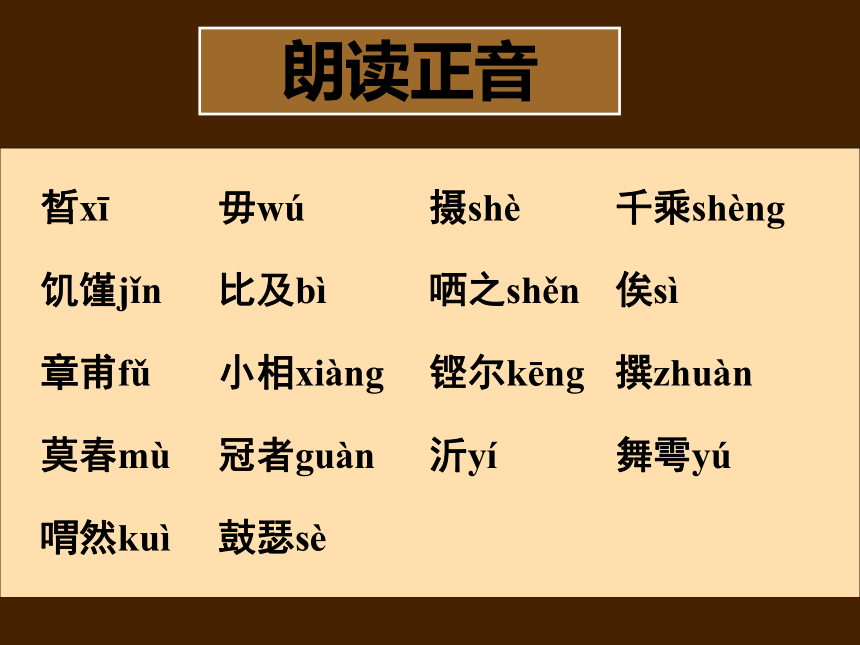

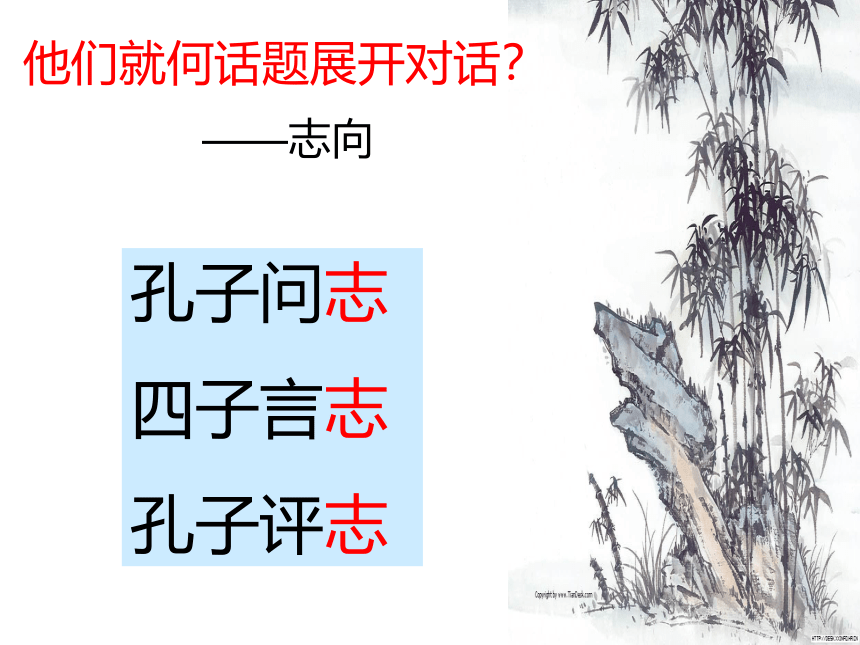

坐与千古圣哲神交吟诵诸子百家诲人不倦万世良师学而不厌千秋贤人百代馨香,德配天地万世师表,道贯古今孔子,名丘,字仲尼。儒家学派的创始人,被后世尊为“孔圣人”。子路、冉有、曾皙、公西华 侍 坐(由)(点)(求)(赤)陪长者闲坐古人有姓、名、字以及号。长辈对晚辈说话尊敬对方或自谦称名朗读正音晳xī 毋wú 摄shè 千乘shèng 饥馑jǐn 比及bì 哂之shěn 俟sì 章甫fǔ 小相xiàng 铿尔kēng 撰zhuàn 莫春mù 冠者guàn 沂yí 舞雩yú 喟然kuì 鼓瑟sè他们就何话题展开对话?——志向孔子问志

四子言志

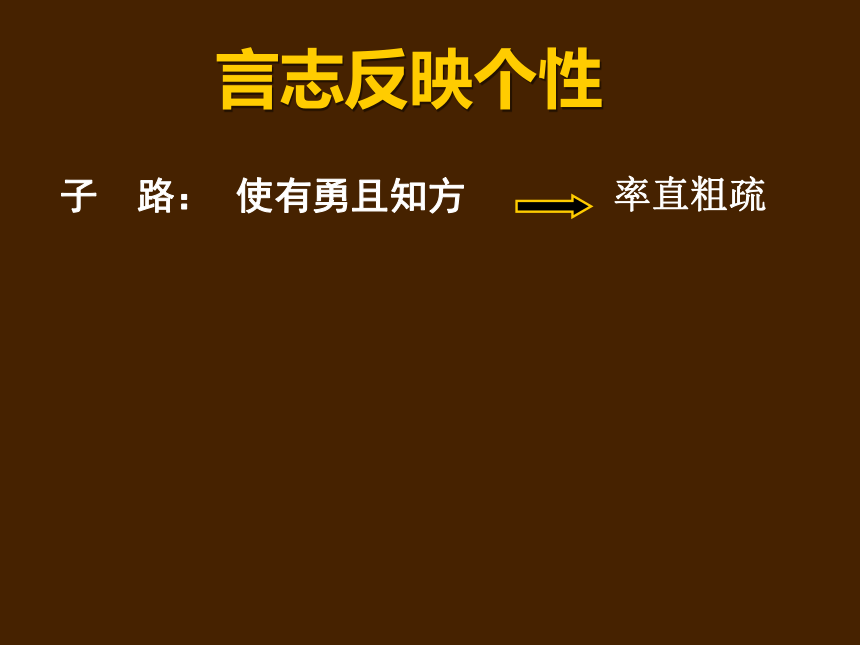

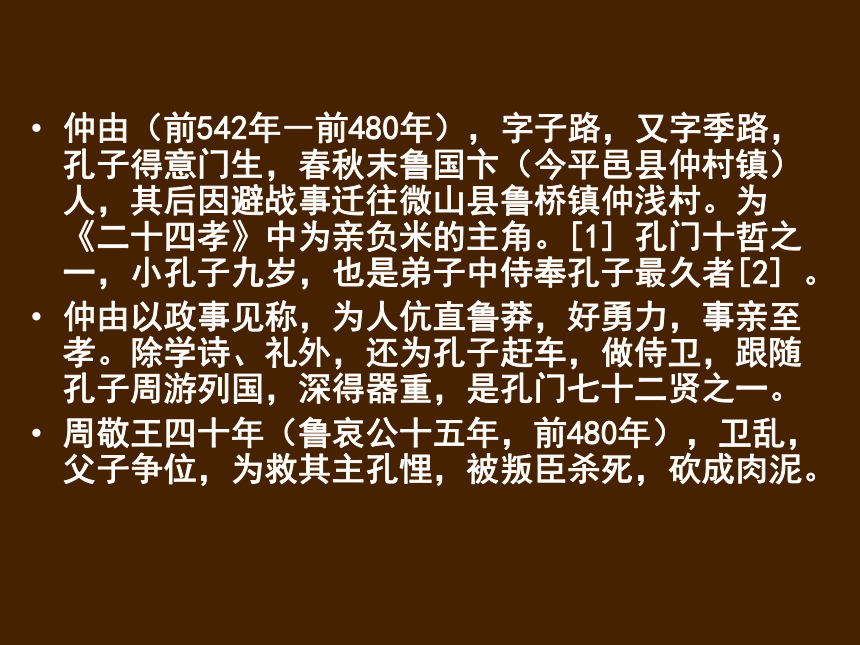

孔子评志言志反映个性子 路:使有勇且知方率直粗疏仲由(前542年―前480年),字子路,又字季路,孔子得意门生,春秋末鲁国卞(今平邑县仲村镇)人,其后因避战事迁往微山县鲁桥镇仲浅村。为《二十四孝》中为亲负米的主角。[1] 孔门十哲之一,小孔子九岁,也是弟子中侍奉孔子最久者[2] 。

仲由以政事见称,为人伉直鲁莽,好勇力,事亲至孝。除学诗、礼外,还为孔子赶车,做侍卫,跟随孔子周游列国,深得器重,是孔门七十二贤之一。

周敬王四十年(鲁哀公十五年,前480年),卫乱,父子争位,为救其主孔悝,被叛臣杀死,砍成肉泥。 仲由一生追随孔子,保护孔子,积极捍卫或努力实践孔子的思想学说,对儒家的贡献、对后代的影响也是很大,为子至孝,善政为民,诚实守信,忠义仁勇,闻过则喜,闻善则行,见义必为,见危必拯,其德其行如日月在天、江河行地。光照人间润泽华夏,位列十哲,世称先贤。仲由初仕鲁,后事卫。孔子任鲁国司寇时,他任季孙氏的宰相,后任大夫孔俚的宰。卫庄公元年(前480年),孔俚的母亲伯姬与人谋立蒯聩(伯姬之弟)为君 ,胁迫孔俚弑卫出公,出公闻讯而逃。仲由在外闻讯后,即进城去见蒯聩,蒯聩命石乞挥戈击落子路冠缨,子路目毗尽裂,严厉喝斥道:“我要死了,也要把头巾整理好。”毅然系好帽缨,从容就义。

出身贫微

仲由少年时,为了维持家庭生活,不得不从事各种劳作,常吃野菜的事实。拜入孔门之前,《史记》传说,仲由曾仗着一身力气和勇卤火性欺凌孔子 ,孔子不以为意,反用礼义诱导他,使其儒服委身,请求成为他的弟子 。 仲由为人伉直鲁莽,敢于对孔子提出批评,勇于改正错误,深得孔子器重。仲由为人果烈刚直,且多才艺,事亲至孝,性格爽直,为人勇武,信守承诺,忠于职守。“志伉直”,又使得子路的好勇与一般的逞勇好斗之徒有所区分,使他的好勇含有了某些伸张正义、为民请命、不欺幼弱的意蕴。为此,他常遭师之痛责,说他“好勇过我,无所取材”,“不得其死”,等等。 仲由很尊敬孔子,“子疾病,子路请祷”。但对待同一事物的对错,如果有他不同的观点,他也会提出来,与宰予,颜回不同,从不隐瞒。言志反映个性子 路:冉 有:小国可使足民使有勇且知方敦厚谦逊率直粗疏冉求(前522-?):汉族,字子有,通称“冉有”,尊称“冉子”,鲁国陶(今山东省菏泽市定陶县冉堌镇)人。周文王第十子冉季载的嫡裔。中国春秋末年著名学者、孔子门徒。孔门七十二贤之一。以政事见称。

多才多艺,尤擅长理财,曾担任季氏宰臣。前487年率左师抵抗入侵齐军,并身先士卒,以步兵执长矛的突击战术取得胜利,又趁机说服季康子迎回了在外流亡14年的孔子。帮助季氏进行田赋改革,聚敛财富,受到孔子的严厉批评。

冉求是孔子的最好的得意门生之一,在孔子的教导下逐渐向仁德靠拢,其性情也因此而逐渐完善。 后随孔子周游列国。他多才多艺,性谦逊长于政事,孔子称赞其才可于千户大邑,百乘兵马之家,胜任总管职务。孔子晚年归隐鲁国 ,受到他很多的照顾。唐赠徐侯,宋封彭城翁,必封徐公。

言志反映个性子 路:冉 有:公西华:小国可使足民愿学而为小相使有勇且知方敦厚谦逊谦和沉稳率直粗疏姓公西,名赤,字子华,亦称公西华,春秋末年鲁国学者,公元前509年生于山东省菏泽市东明县渠村乡公西村(村南尚有唐明皇御封公西华和闵子骞同奉的二贤祠)。孔子弟子,72贤人之一,比孔子小四十二岁。

他束带立朝,娴宾主之仪,曾言其志说:“宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”孟武伯曾经向孔子问起公西赤,孔子回答说:“赤也,束带立于朝,可与宾客言也。不知其仁也。”

在孔子弟子中,公西赤以长于祭祀之礼、宾客之礼著称,且善于交际,曾“乘肥马,衣轻裘”,到齐国活动。唐开元二十七年(739)追封“邵伯”。宋大中祥符二年(1009)加封“钜野侯”。明嘉靖九年(1530)改称“先贤公西子 ”。[1] 言志反映个性子 路:冉 有:公西华:曾 皙:小国可使足民愿学而为小相浴风咏于暮春使有勇且知方敦厚谦逊谦和沉稳自由率性

从容洒脱

悠然自在率直粗疏曾点:字晳,故又称曾皙。中国春秋时期鲁国南武城(位于今山东省平邑县魏庄乡)人,系儒家一代传人“宗圣”曾参之父,比孔子小6岁,是孔子30多岁第一批授徒时收的弟子。与其子曾参同师孔子,曾自言其志,孔子颇叹赏。唐玄宗开元二十七年(公元739年)曾皙被封为“宿伯”,宋真宗大中祥符二年(公元1009年)改封“莱芜侯”,明世宗时尊称为“先贤曾子”。 鲁国大夫季武子死,曾点吊唁“倚其门而歌”,被称为"鲁之狂士"。739年(唐开元二十七年)追封“ 宿伯”。1009年(宋大中祥符二年)加封“莱芜侯”。1530年(明嘉靖九年)改称“先贤曾氏”。曾点墓在其故里南武城(今平邑县魏庄乡南武城村)。曾点夫妇对子女教育之严堪称第一。据《孔子家语》载,有一次,曾点叫曾参去瓜地锄草,曾参不小心将一棵瓜苗锄掉。曾点认为其子用心不专,便用棍子责打曾参。由于出手太重,将曾参打昏。当曾参苏醒后,立即退到一边“鼓琴而歌”,以此告诉父亲,作为儿子的他并没有因为被误打而忿忿不平。孔子知道此事后说:“小杖则受,大杖则走,今参委身待暴怒,以陷父不义,安得孝乎!”曾参说:“参罪大矣!”据《孟子·尽心章》载:“曾皙嗜羊枣,而曾子不忍食羊枣。”以上史实被当地人总结、后形成对后世产生巨大影响的“棍棒之下出孝子”之说。

曾点夫妇教子有方,成效显著,有人告诉他妻子说他儿子曾参在外边杀了人,他妻子仍然织布,不理会报信的人,相信自己的儿子不会干此事。曾参学有成就和他的教育有密切关系。被后人称为教子有方的典型。评价反映境界评价反映境界子 路:由、赤曾 点:评价反映境界子 路:由、赤曾 点:哂之(许其能而哂其不让)评价反映境界子 路:由、赤曾 点:哂之(许其能而哂其不让)许之(许其能而赞其谦)评价反映境界子 路:由、赤曾 点:哂之(许其能而哂其不让)许之(许其能而赞其谦)与之(喟然叹而赞)孔子的“夫子”风采循循善诱

和蔼可亲

因材施教 礼是儒家学派的思想核心之一。孔子主张礼治。礼的意义在古代甚为广泛,指国际间的礼节仪式,贵族的冠、婚、丧等典礼,包括政治制度、道德规范等。实际上是未成文的“法”。礼人生境界有四个层次:观点一人生境界有四个层次:自然境界:顺从自然本性或社会习俗观点一人生境界有四个层次:自然境界:顺从自然本性或社会习俗功利境界:为一己私利而建功立业观点一人生境界有四个层次:自然境界:顺从自然本性或社会习俗功利境界:为一己私利而建功立业道德境界:为社会利益以德行服人观点一人生境界有四个层次:自然境界:顺从自然本性或社会习俗功利境界:为一己私利而建功立业道德境界:为社会利益以德行服人天地境界:同天一忘物我超利害观点一观点二观点二 曾点所描述的暮春出游图是儒家所向往的“大同世界”社会的景象,是“礼治”的最高境界。以天地胸怀来处理人间事务

以道家精神从事儒家业绩 “饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣;不义而富且贵,于我如浮云。”以天地胸怀来处理人间事务

以道家精神从事儒家业绩 颜渊、子路侍。子曰:“盍各言尔志?”子路曰:“愿车马衣裘,与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”

子路曰:“愿闻子之志。”子曰: “老者安之,朋友信之,少者怀之。”观点三 孔子游仕于诸国,是知其不可为而为之,但在“斥于齐,逐于宋卫,困于陈蔡之间”之后,恬退避世的思想渐渐开始凸显。曾点远离俗世的悠然场景引起孔子的深沉感触。观点三 孔子游仕于诸国,是知其不可为而为之,但在“斥于齐,逐于宋卫,困于陈蔡之间”之后,恬退避世的思想渐渐开始凸显。曾点远离俗世的悠然场景引起孔子的深沉感触。“道不行,乘桴浮于海。”“欲居九夷” 古人说“宁为太平鸡犬,莫作乱世人民。”而曾点所讲的这个境界,就是社会安定、国家自主、经济稳定、天下太平,每个人都享受了真、善、美的人生,这也就是真正的自由民主——不是西方的,也不是美国的,而是我们大同世界的那个理想。每个人都能够做到,真正享受了生命,正如清人的诗“天增岁月人增寿,春满乾坤福满门。”

这里孔子问这四个学生的话,其中孔子与曾点的一段话,可以说进入了最高潮,师生之间,说出了完美人生的憧憬。政治的目的,不过在求富强康乐,所以这一段可以说是大同世界中,安详、自得的生活素描。 文言字词总结归纳1. 以吾一日长乎尔

2. 求,尔何如

3. 子路率尔对曰

4. 尔夜风恬月朗《世说新语、赏誉》

5. 问君何能尔解释下列句中的字尔1. 以吾一日长乎尔

2. 求,尔何如

3. 子路率尔对曰

4. 尔夜风恬月朗《世说新语、赏誉》

5. 问君何能尔你们解释下列句中的字尔1. 以吾一日长乎尔

2. 求,尔何如

3. 子路率尔对曰

4. 尔夜风恬月朗《世说新语、赏誉》

5. 问君何能尔你们你解释下列句中的字尔1. 以吾一日长乎尔

2. 求,尔何如

3. 子路率尔对曰

4. 尔夜风恬月朗《世说新语、赏誉》

5. 问君何能尔你们你形容词词尾,无义解释下列句中的字尔1. 以吾一日长乎尔

2. 求,尔何如

3. 子路率尔对曰

4. 尔夜风恬月朗《世说新语、赏誉》

5. 问君何能尔你们你形容词词尾,无义这,那解释下列句中的字尔1. 以吾一日长乎尔

2. 求,尔何如

3. 子路率尔对曰

4. 尔夜风恬月朗《世说新语、赏誉》

5. 问君何能尔你们你形容词词尾,无义这,那这样,如此解释下列句中的字尔1. 如或知尔,则何以哉

2. 如其礼乐,以俟君子

3. 宗庙之事,如会同

4. 权将如吴

5. 如火如荼

6.(李斯)自以为不如非如1. 如或知尔,则何以哉

2. 如其礼乐,以俟君子

3. 宗庙之事,如会同

4. 权将如吴

5. 如火如荼

6.(李斯)自以为不如非如果如1. 如或知尔,则何以哉

2. 如其礼乐,以俟君子

3. 宗庙之事,如会同

4. 权将如吴

5. 如火如荼

6.(李斯)自以为不如非如果至于如1. 如或知尔,则何以哉

2. 如其礼乐,以俟君子

3. 宗庙之事,如会同

4. 权将如吴

5. 如火如荼

6.(李斯)自以为不如非如果至于或者如1. 如或知尔,则何以哉

2. 如其礼乐,以俟君子

3. 宗庙之事,如会同

4. 权将如吴

5. 如火如荼

6.(李斯)自以为不如非如果至于或者到…去如1. 如或知尔,则何以哉

2. 如其礼乐,以俟君子

3. 宗庙之事,如会同

4. 权将如吴

5. 如火如荼

6.(李斯)自以为不如非如果至于或者到…去如同,像如1. 如或知尔,则何以哉

2. 如其礼乐,以俟君子

3. 宗庙之事,如会同

4. 权将如吴

5. 如火如荼

6.(李斯)自以为不如非如果至于或者到…去如同,像不及,比不上如1. 以吾一日长乎尔

2. 毋吾以也

3. 则何以哉

4. 加之以师旅以1. 以吾一日长乎尔

2. 毋吾以也

3. 则何以哉

4. 加之以师旅因为,介词以1. 以吾一日长乎尔

2. 毋吾以也

3. 则何以哉

4. 加之以师旅因为,介词认为,动词以1. 以吾一日长乎尔

2. 毋吾以也

3. 则何以哉

4. 加之以师旅因为,介词认为,动词做、为,动词以1. 以吾一日长乎尔

2. 毋吾以也

3. 则何以哉

4. 加之以师旅因为,介词认为,动词做、为,动词用、拿,介词以?一、通假字

1. 鼓瑟希

2. 莫春者

3. 唯求则非邦也与知识点归纳?一、通假字

1. 鼓瑟希(稀)

2. 莫春者

3. 唯求则非邦也与知识点归纳?一、通假字

1. 鼓瑟希(稀)

2. 莫春者(暮)

3. 唯求则非邦也与知识点归纳?一、通假字

1. 鼓瑟希(稀)

2. 莫春者(暮)

3. 唯求则非邦也与(欤)知识点归纳?二、词类活用

1. 端章甫(名词作动词

穿着礼服、戴着礼帽)

2. 鼓瑟希(名词作动词 弹奏)

3. 风乎舞雩(名词作动词 吹风、乘凉)

4. 赤也为之小,孰能为之大

(形容词作名词 小事、大事)

5. 曾皙后(方位名词作动词 落在后面)1. 毋吾以也

2. 不吾知也

3. 则何以哉?三、文言句式宾语前置句:1. 毋吾以也(毋以我也)

2. 不吾知也

3. 则何以哉?三、文言句式宾语前置句:1. 毋吾以也(毋以我也)

2. 不吾知也(不知吾也)

3. 则何以哉?三、文言句式宾语前置句:1. 毋吾以也(毋以我也)

2. 不吾知也(不知吾也)

3. 则何以哉(则以何哉)?三、文言句式宾语前置句:1. 摄乎大国之间

2. 加之以师旅,因之以饥谨

3. 异乎三子者之撰

4. 浴乎沂,风乎舞雩

5. 为国以礼状语后置句:

语子

路

曾

皙

冉

有

公

西

华

侍

坐与千古圣哲神交吟诵诸子百家诲人不倦万世良师学而不厌千秋贤人百代馨香,德配天地万世师表,道贯古今孔子,名丘,字仲尼。儒家学派的创始人,被后世尊为“孔圣人”。子路、冉有、曾皙、公西华 侍 坐(由)(点)(求)(赤)陪长者闲坐古人有姓、名、字以及号。长辈对晚辈说话尊敬对方或自谦称名朗读正音晳xī 毋wú 摄shè 千乘shèng 饥馑jǐn 比及bì 哂之shěn 俟sì 章甫fǔ 小相xiàng 铿尔kēng 撰zhuàn 莫春mù 冠者guàn 沂yí 舞雩yú 喟然kuì 鼓瑟sè他们就何话题展开对话?——志向孔子问志

四子言志

孔子评志言志反映个性子 路:使有勇且知方率直粗疏仲由(前542年―前480年),字子路,又字季路,孔子得意门生,春秋末鲁国卞(今平邑县仲村镇)人,其后因避战事迁往微山县鲁桥镇仲浅村。为《二十四孝》中为亲负米的主角。[1] 孔门十哲之一,小孔子九岁,也是弟子中侍奉孔子最久者[2] 。

仲由以政事见称,为人伉直鲁莽,好勇力,事亲至孝。除学诗、礼外,还为孔子赶车,做侍卫,跟随孔子周游列国,深得器重,是孔门七十二贤之一。

周敬王四十年(鲁哀公十五年,前480年),卫乱,父子争位,为救其主孔悝,被叛臣杀死,砍成肉泥。 仲由一生追随孔子,保护孔子,积极捍卫或努力实践孔子的思想学说,对儒家的贡献、对后代的影响也是很大,为子至孝,善政为民,诚实守信,忠义仁勇,闻过则喜,闻善则行,见义必为,见危必拯,其德其行如日月在天、江河行地。光照人间润泽华夏,位列十哲,世称先贤。仲由初仕鲁,后事卫。孔子任鲁国司寇时,他任季孙氏的宰相,后任大夫孔俚的宰。卫庄公元年(前480年),孔俚的母亲伯姬与人谋立蒯聩(伯姬之弟)为君 ,胁迫孔俚弑卫出公,出公闻讯而逃。仲由在外闻讯后,即进城去见蒯聩,蒯聩命石乞挥戈击落子路冠缨,子路目毗尽裂,严厉喝斥道:“我要死了,也要把头巾整理好。”毅然系好帽缨,从容就义。

出身贫微

仲由少年时,为了维持家庭生活,不得不从事各种劳作,常吃野菜的事实。拜入孔门之前,《史记》传说,仲由曾仗着一身力气和勇卤火性欺凌孔子 ,孔子不以为意,反用礼义诱导他,使其儒服委身,请求成为他的弟子 。 仲由为人伉直鲁莽,敢于对孔子提出批评,勇于改正错误,深得孔子器重。仲由为人果烈刚直,且多才艺,事亲至孝,性格爽直,为人勇武,信守承诺,忠于职守。“志伉直”,又使得子路的好勇与一般的逞勇好斗之徒有所区分,使他的好勇含有了某些伸张正义、为民请命、不欺幼弱的意蕴。为此,他常遭师之痛责,说他“好勇过我,无所取材”,“不得其死”,等等。 仲由很尊敬孔子,“子疾病,子路请祷”。但对待同一事物的对错,如果有他不同的观点,他也会提出来,与宰予,颜回不同,从不隐瞒。言志反映个性子 路:冉 有:小国可使足民使有勇且知方敦厚谦逊率直粗疏冉求(前522-?):汉族,字子有,通称“冉有”,尊称“冉子”,鲁国陶(今山东省菏泽市定陶县冉堌镇)人。周文王第十子冉季载的嫡裔。中国春秋末年著名学者、孔子门徒。孔门七十二贤之一。以政事见称。

多才多艺,尤擅长理财,曾担任季氏宰臣。前487年率左师抵抗入侵齐军,并身先士卒,以步兵执长矛的突击战术取得胜利,又趁机说服季康子迎回了在外流亡14年的孔子。帮助季氏进行田赋改革,聚敛财富,受到孔子的严厉批评。

冉求是孔子的最好的得意门生之一,在孔子的教导下逐渐向仁德靠拢,其性情也因此而逐渐完善。 后随孔子周游列国。他多才多艺,性谦逊长于政事,孔子称赞其才可于千户大邑,百乘兵马之家,胜任总管职务。孔子晚年归隐鲁国 ,受到他很多的照顾。唐赠徐侯,宋封彭城翁,必封徐公。

言志反映个性子 路:冉 有:公西华:小国可使足民愿学而为小相使有勇且知方敦厚谦逊谦和沉稳率直粗疏姓公西,名赤,字子华,亦称公西华,春秋末年鲁国学者,公元前509年生于山东省菏泽市东明县渠村乡公西村(村南尚有唐明皇御封公西华和闵子骞同奉的二贤祠)。孔子弟子,72贤人之一,比孔子小四十二岁。

他束带立朝,娴宾主之仪,曾言其志说:“宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”孟武伯曾经向孔子问起公西赤,孔子回答说:“赤也,束带立于朝,可与宾客言也。不知其仁也。”

在孔子弟子中,公西赤以长于祭祀之礼、宾客之礼著称,且善于交际,曾“乘肥马,衣轻裘”,到齐国活动。唐开元二十七年(739)追封“邵伯”。宋大中祥符二年(1009)加封“钜野侯”。明嘉靖九年(1530)改称“先贤公西子 ”。[1] 言志反映个性子 路:冉 有:公西华:曾 皙:小国可使足民愿学而为小相浴风咏于暮春使有勇且知方敦厚谦逊谦和沉稳自由率性

从容洒脱

悠然自在率直粗疏曾点:字晳,故又称曾皙。中国春秋时期鲁国南武城(位于今山东省平邑县魏庄乡)人,系儒家一代传人“宗圣”曾参之父,比孔子小6岁,是孔子30多岁第一批授徒时收的弟子。与其子曾参同师孔子,曾自言其志,孔子颇叹赏。唐玄宗开元二十七年(公元739年)曾皙被封为“宿伯”,宋真宗大中祥符二年(公元1009年)改封“莱芜侯”,明世宗时尊称为“先贤曾子”。 鲁国大夫季武子死,曾点吊唁“倚其门而歌”,被称为"鲁之狂士"。739年(唐开元二十七年)追封“ 宿伯”。1009年(宋大中祥符二年)加封“莱芜侯”。1530年(明嘉靖九年)改称“先贤曾氏”。曾点墓在其故里南武城(今平邑县魏庄乡南武城村)。曾点夫妇对子女教育之严堪称第一。据《孔子家语》载,有一次,曾点叫曾参去瓜地锄草,曾参不小心将一棵瓜苗锄掉。曾点认为其子用心不专,便用棍子责打曾参。由于出手太重,将曾参打昏。当曾参苏醒后,立即退到一边“鼓琴而歌”,以此告诉父亲,作为儿子的他并没有因为被误打而忿忿不平。孔子知道此事后说:“小杖则受,大杖则走,今参委身待暴怒,以陷父不义,安得孝乎!”曾参说:“参罪大矣!”据《孟子·尽心章》载:“曾皙嗜羊枣,而曾子不忍食羊枣。”以上史实被当地人总结、后形成对后世产生巨大影响的“棍棒之下出孝子”之说。

曾点夫妇教子有方,成效显著,有人告诉他妻子说他儿子曾参在外边杀了人,他妻子仍然织布,不理会报信的人,相信自己的儿子不会干此事。曾参学有成就和他的教育有密切关系。被后人称为教子有方的典型。评价反映境界评价反映境界子 路:由、赤曾 点:评价反映境界子 路:由、赤曾 点:哂之(许其能而哂其不让)评价反映境界子 路:由、赤曾 点:哂之(许其能而哂其不让)许之(许其能而赞其谦)评价反映境界子 路:由、赤曾 点:哂之(许其能而哂其不让)许之(许其能而赞其谦)与之(喟然叹而赞)孔子的“夫子”风采循循善诱

和蔼可亲

因材施教 礼是儒家学派的思想核心之一。孔子主张礼治。礼的意义在古代甚为广泛,指国际间的礼节仪式,贵族的冠、婚、丧等典礼,包括政治制度、道德规范等。实际上是未成文的“法”。礼人生境界有四个层次:观点一人生境界有四个层次:自然境界:顺从自然本性或社会习俗观点一人生境界有四个层次:自然境界:顺从自然本性或社会习俗功利境界:为一己私利而建功立业观点一人生境界有四个层次:自然境界:顺从自然本性或社会习俗功利境界:为一己私利而建功立业道德境界:为社会利益以德行服人观点一人生境界有四个层次:自然境界:顺从自然本性或社会习俗功利境界:为一己私利而建功立业道德境界:为社会利益以德行服人天地境界:同天一忘物我超利害观点一观点二观点二 曾点所描述的暮春出游图是儒家所向往的“大同世界”社会的景象,是“礼治”的最高境界。以天地胸怀来处理人间事务

以道家精神从事儒家业绩 “饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣;不义而富且贵,于我如浮云。”以天地胸怀来处理人间事务

以道家精神从事儒家业绩 颜渊、子路侍。子曰:“盍各言尔志?”子路曰:“愿车马衣裘,与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”

子路曰:“愿闻子之志。”子曰: “老者安之,朋友信之,少者怀之。”观点三 孔子游仕于诸国,是知其不可为而为之,但在“斥于齐,逐于宋卫,困于陈蔡之间”之后,恬退避世的思想渐渐开始凸显。曾点远离俗世的悠然场景引起孔子的深沉感触。观点三 孔子游仕于诸国,是知其不可为而为之,但在“斥于齐,逐于宋卫,困于陈蔡之间”之后,恬退避世的思想渐渐开始凸显。曾点远离俗世的悠然场景引起孔子的深沉感触。“道不行,乘桴浮于海。”“欲居九夷” 古人说“宁为太平鸡犬,莫作乱世人民。”而曾点所讲的这个境界,就是社会安定、国家自主、经济稳定、天下太平,每个人都享受了真、善、美的人生,这也就是真正的自由民主——不是西方的,也不是美国的,而是我们大同世界的那个理想。每个人都能够做到,真正享受了生命,正如清人的诗“天增岁月人增寿,春满乾坤福满门。”

这里孔子问这四个学生的话,其中孔子与曾点的一段话,可以说进入了最高潮,师生之间,说出了完美人生的憧憬。政治的目的,不过在求富强康乐,所以这一段可以说是大同世界中,安详、自得的生活素描。 文言字词总结归纳1. 以吾一日长乎尔

2. 求,尔何如

3. 子路率尔对曰

4. 尔夜风恬月朗《世说新语、赏誉》

5. 问君何能尔解释下列句中的字尔1. 以吾一日长乎尔

2. 求,尔何如

3. 子路率尔对曰

4. 尔夜风恬月朗《世说新语、赏誉》

5. 问君何能尔你们解释下列句中的字尔1. 以吾一日长乎尔

2. 求,尔何如

3. 子路率尔对曰

4. 尔夜风恬月朗《世说新语、赏誉》

5. 问君何能尔你们你解释下列句中的字尔1. 以吾一日长乎尔

2. 求,尔何如

3. 子路率尔对曰

4. 尔夜风恬月朗《世说新语、赏誉》

5. 问君何能尔你们你形容词词尾,无义解释下列句中的字尔1. 以吾一日长乎尔

2. 求,尔何如

3. 子路率尔对曰

4. 尔夜风恬月朗《世说新语、赏誉》

5. 问君何能尔你们你形容词词尾,无义这,那解释下列句中的字尔1. 以吾一日长乎尔

2. 求,尔何如

3. 子路率尔对曰

4. 尔夜风恬月朗《世说新语、赏誉》

5. 问君何能尔你们你形容词词尾,无义这,那这样,如此解释下列句中的字尔1. 如或知尔,则何以哉

2. 如其礼乐,以俟君子

3. 宗庙之事,如会同

4. 权将如吴

5. 如火如荼

6.(李斯)自以为不如非如1. 如或知尔,则何以哉

2. 如其礼乐,以俟君子

3. 宗庙之事,如会同

4. 权将如吴

5. 如火如荼

6.(李斯)自以为不如非如果如1. 如或知尔,则何以哉

2. 如其礼乐,以俟君子

3. 宗庙之事,如会同

4. 权将如吴

5. 如火如荼

6.(李斯)自以为不如非如果至于如1. 如或知尔,则何以哉

2. 如其礼乐,以俟君子

3. 宗庙之事,如会同

4. 权将如吴

5. 如火如荼

6.(李斯)自以为不如非如果至于或者如1. 如或知尔,则何以哉

2. 如其礼乐,以俟君子

3. 宗庙之事,如会同

4. 权将如吴

5. 如火如荼

6.(李斯)自以为不如非如果至于或者到…去如1. 如或知尔,则何以哉

2. 如其礼乐,以俟君子

3. 宗庙之事,如会同

4. 权将如吴

5. 如火如荼

6.(李斯)自以为不如非如果至于或者到…去如同,像如1. 如或知尔,则何以哉

2. 如其礼乐,以俟君子

3. 宗庙之事,如会同

4. 权将如吴

5. 如火如荼

6.(李斯)自以为不如非如果至于或者到…去如同,像不及,比不上如1. 以吾一日长乎尔

2. 毋吾以也

3. 则何以哉

4. 加之以师旅以1. 以吾一日长乎尔

2. 毋吾以也

3. 则何以哉

4. 加之以师旅因为,介词以1. 以吾一日长乎尔

2. 毋吾以也

3. 则何以哉

4. 加之以师旅因为,介词认为,动词以1. 以吾一日长乎尔

2. 毋吾以也

3. 则何以哉

4. 加之以师旅因为,介词认为,动词做、为,动词以1. 以吾一日长乎尔

2. 毋吾以也

3. 则何以哉

4. 加之以师旅因为,介词认为,动词做、为,动词用、拿,介词以?一、通假字

1. 鼓瑟希

2. 莫春者

3. 唯求则非邦也与知识点归纳?一、通假字

1. 鼓瑟希(稀)

2. 莫春者

3. 唯求则非邦也与知识点归纳?一、通假字

1. 鼓瑟希(稀)

2. 莫春者(暮)

3. 唯求则非邦也与知识点归纳?一、通假字

1. 鼓瑟希(稀)

2. 莫春者(暮)

3. 唯求则非邦也与(欤)知识点归纳?二、词类活用

1. 端章甫(名词作动词

穿着礼服、戴着礼帽)

2. 鼓瑟希(名词作动词 弹奏)

3. 风乎舞雩(名词作动词 吹风、乘凉)

4. 赤也为之小,孰能为之大

(形容词作名词 小事、大事)

5. 曾皙后(方位名词作动词 落在后面)1. 毋吾以也

2. 不吾知也

3. 则何以哉?三、文言句式宾语前置句:1. 毋吾以也(毋以我也)

2. 不吾知也

3. 则何以哉?三、文言句式宾语前置句:1. 毋吾以也(毋以我也)

2. 不吾知也(不知吾也)

3. 则何以哉?三、文言句式宾语前置句:1. 毋吾以也(毋以我也)

2. 不吾知也(不知吾也)

3. 则何以哉(则以何哉)?三、文言句式宾语前置句:1. 摄乎大国之间

2. 加之以师旅,因之以饥谨

3. 异乎三子者之撰

4. 浴乎沂,风乎舞雩

5. 为国以礼状语后置句:

同课章节目录

- 第一单元 文学作品中的典型

- 一 阿Q正传(节选)

- 二 哈姆莱特(节选)

- 三 *套中人

- 四 *典型

- 第二单元 艺术与审美

- 五 画说

- 六 你为什么会感到愉快--从生理学观点谈美与美感

- 七 *昆剧的故事

- 八 *音乐短章

- 第三单元 走向社会

- 九 青年在选择职业时的考虑

- 十 生命的节日

- 十一 *《傅雷家书》两篇

- 第四单元 戏剧及其赏析

- 十二 《雷雨》(节选)(曹禺)

- 十三 曹操与杨修

- 十四 *戏剧知识短文两篇

- 第五单元 浩然正气

- 十五 《论语》七则

- 十六 《孟子》二章

- 十七 *国殇

- 十八 *《指南录》后序

- 十九 *左忠毅公逸事

- 第六单元 人生与艺术境界

- 二十 子路、曾晳、冉有、公西华侍坐

- 二十一 兰亭集序

- 二十二 *琵琶行(并序)

- 二十三 *《秋声赋》

- 二十四 *文论十则