伤仲永课件

图片预览

文档简介

课件56张PPT。 天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的血汗。

爱迪生

古人说:“吾生也有涯,而知也无涯。”这句千古名言,一语道破了“活到老,学到老”的真谛。它告诉我们,一个人只有不断的学习、终生学习,才能与时俱进,成为顺应时代的有用之才。反之,如果你不进行学习,不接受教育,哪怕你是一个神童、一个天才,也会随着时间的流逝,销蚀成一个庸才、甚至蠢材。今天我们要学习的课文——《伤仲永》里的主人公方仲永,就是这样一个典型的例证。

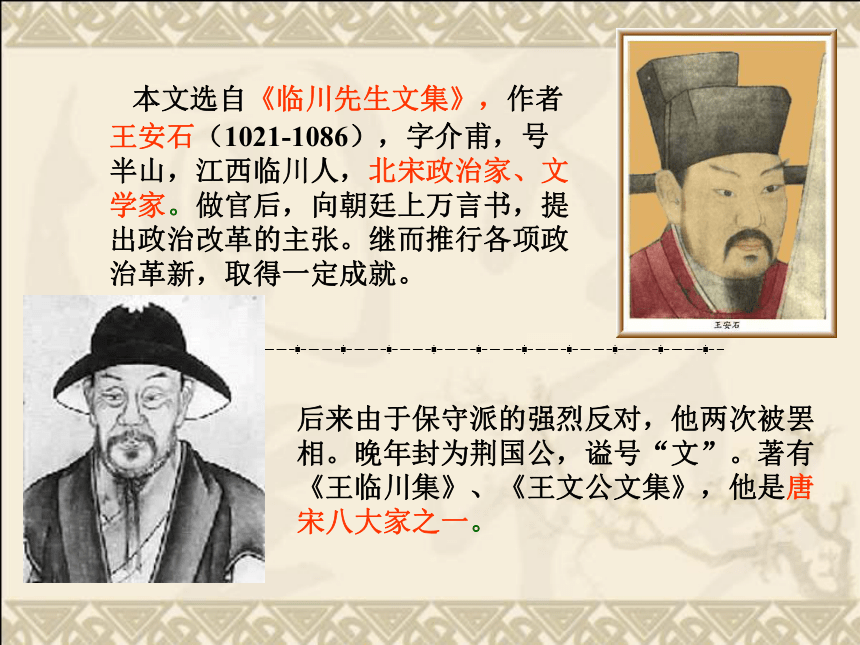

王安石伤仲永 本文选自《临川先生文集》,作者王安石(1021-1086),字介甫,号半山,江西临川人,北宋政治家、文学家。做官后,向朝廷上万言书,提出政治改革的主张。继而推行各项政治革新,取得一定成就。后来由于保守派的强烈反对,他两次被罢相。晚年封为荆国公,谥号“文”。著有《王临川集》、《王文公文集》,他是唐宋八大家之一。

唐宋八大家: 唐宋时期八大散文代表作家的合称,即唐代的韩愈、柳宗元和宋代的欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩。

随笔

即随手笔录,不拘一格。是散文的一种。古代随笔常借一件事来抒发作者的情感或阐述某种观点。短小活泼,意境隽永。读 准 字 音 矣( ) 泯( ) 称( )

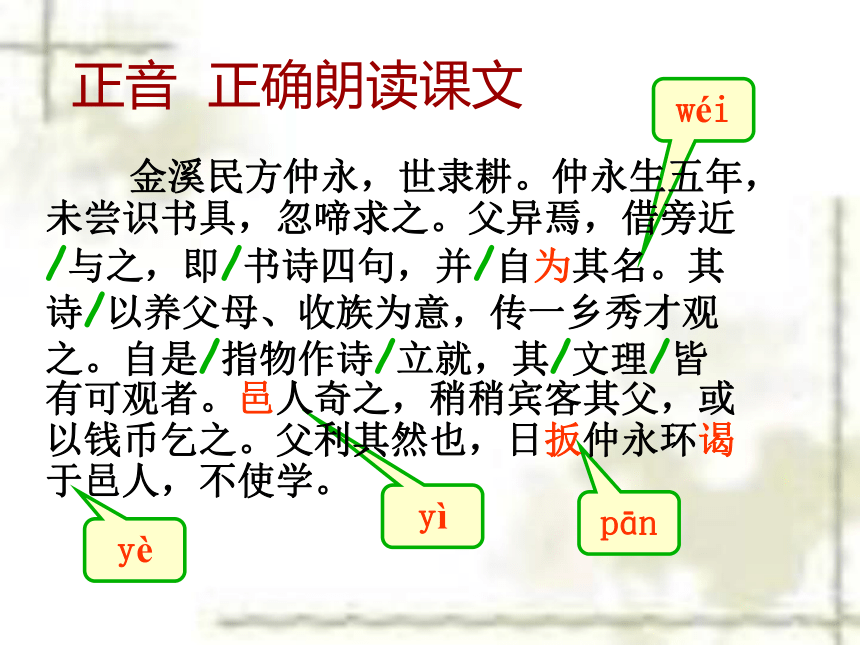

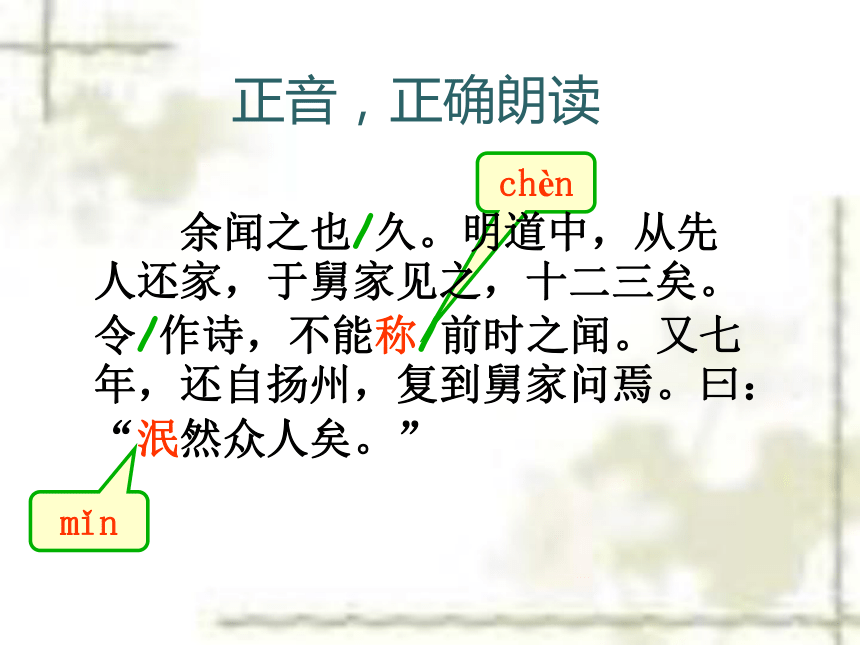

隶( ) 扳( ) 谒( ) 邑( )卒( ) 焉( ) 耶( )yǐmǐnchènlìpānyèyānzúyìyé题解 本文用“伤”字点出作者的写作意图。“伤”是哀伤,痛惜的意思,表达了作者对方仲永这样的人才,"泯然众人"的哀伤,惋惜之情。wéiyìpānyè 金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。父异焉,借旁近/与之,即/书诗四句,并/自为其名。其诗/以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是/指物作诗/立就,其/文理/皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。正音 正确朗读课文正音,正确朗读chènmǐn 余闻之也/久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令/作诗,不能称/前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家问焉。曰:“泯然众人矣。” 王子曰:仲永之通悟,受之天也。其受之天也,贤于材人/远矣。卒之为众人,则其受于人者不至也。彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶?

疏通文意金溪民方仲永,世隶耕。

这句话交代了关于方仲永的哪些情况?联系下文说说作者为什么这么写?金溪平民方仲永,世代以种田为业。曾经书写工具仲永长到五岁,不曾认识笔、墨、纸、砚,(有

一天)忽然放声哭着要这些东西。父亲对此感到惊异,从附近(人家)借来给他,(仲永)当即写了四句诗,并且题上自己的名字。属于

父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。“金溪民方仲永”交代了他的籍贯、身世、姓名、家世。“世隶耕”为下文作铺垫,既衬托出他的非凡天资,又暗示了造成他命运的家庭背景。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。要代词,指代书具形容词的意动用法,对……感到诧异附近。这里指邻居代词,他,指代方仲永名词用作动词,写,书写动词,写上,题上其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。

这首诗把赡养父母、团结同宗族的人当作内容,传送给全乡的秀才观赏。从此,指定物品让他作诗,(他能)立即完成,诗的文采和道理都有值得看的地方。同县的人对他感到惊奇,渐渐地请他的父亲去做客,有的还花钱求取仲永题诗。自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

邑人奇之,稍稍/宾客其父,或以钱币乞之。这把……当作赡养团结同宗族的人内容从此立即完成文采和道理同县的人形容词的意动用法,对……感到惊奇渐渐求取名词作动词,以宾客之礼相待有的人文中“忽啼求之”、“即书诗四句”、“自是指物作诗立就”三句中的几个副词对表达文意有何作用? 形象具体地表现了仲永才思敏捷,天资非凡。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也|久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。

令作诗,不能称前时之闻。他父亲认为这样有利可图,每天牵着仲永四处拜访同县的人,不让(他)学习。我听了这件事很久了。明道年间,我随先父回到家乡,在舅舅家里见到他,(他已经)十二三岁了。让(他)作诗,(写出来的诗已经)不能与从前的名声相称。通“攀”,牵,引这样四处拜访名词作动词

认为……有利可图代词,这件事跟随在相称,相当传闻,听说过的情况表现了其父贪求钱财、鼠目寸光的性

格特点。概括了其父求财的可鄙行为。暗示了仲永“泯然众人”的必然结果。分析“父利其然也,日扳仲永环谒邑人,不使学”一句。本句用极其凝炼的笔墨,揭示了仲永才能衰竭,天资尽丧的原因。“利”:“环谒”:“不使学”:又七年,还自扬州,复到舅家问焉。

曰:“泯然众人矣。”又过了七年,(我)从扬州回来,再次到舅舅家,问起方仲永的情况。(人们)回答说:“(他的)才能完全消失,成为普通人了。”消失,指原有的特点消失了王子曰:仲永之通悟,受之天也。

其受之天也,贤于材人远矣。

卒之为众人,则其受于人者/不至也。王先生说:仲永的通晓聪慧是先天得到的。他先天得到的聪慧,超过有才能的人很多。他最终成为一个平凡的人,是因为他后天的教育/没有达到(要求)。通晓聪慧先天得到的胜过,超过有才能的人比很多最终彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;

今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶?像他那样天生聪明,如此有才智,没有受到后天的教育,尚且要成为平凡的人;现在那些不是天生聪明,本来就平凡的人,又不接受后天的教育。恐怕连普通人还不如罢了。

他尚且本来(一)理解几个用法特殊的词

1、“日扳仲永环谒于邑人”

2、“邑人奇之” 名词活用为状语,每天。形容词活用为动词,对……感到惊奇。

3、“稍稍宾客其父”

4、“父利其然也” 名词活用为动词,把……当宾客招待。 名词活用为动词,认为有利。

(三)理解下列句式

1、“不使学” 省略句

即“不使之学”:不让(仲永)学习。

3、“受之天也” 省略句

2、“还自扬州” 倒装句

正确的语序是“自扬州还”: 从扬州回家。即“受之(于)天”:从上天那里得到或上天赋予的

四、注意下列实词的理解

1伤仲永

2世隶耕

3养父母

4自是指物作诗立就

5传一乡秀才观之

6或以钱币乞之

7邑人奇之

8从先还家

9前时之闻

10泯然众人矣

伤: 哀伤、叹惜隶: 属于养:赡养立就: 立刻完成一乡: 全乡或: 有的人邑人:同县的人从: 跟从闻:听到的名声泯然: 完全五、需要理解活用的字词2、日扳仲永环谒于邑人3、邑人奇之4、稍稍宾客其父5、父利其然也1、即书诗四句书:名词活用为动词,写日:名词作状语,每天奇:形容词作动词,对…感到惊奇宾客:名词作动词,把……当宾客对待利:名词作动词,认为……有利古今异义词养父母今:抚养自己的非生身父母古:赡养父母文理今:文科、理科/文章内容或词句

方面的条理古:文采和道理或今:或者古:有的人,不定指代词知识整理一词多义

自: ①并自为其名

②自是指物作诗立就自己 从闻: ①余闻之也久

②不能称前时之闻 动词,听说名词,名声通假字日扳仲永环谒于邑人扳——攀 牵、引知识整理 重点虚词一 之知识整理①忽啼求之:

②借旁近与之:

③余闻之也久:

④不能称前时之闻:

⑤卒之为众人: 它,指书具,代词他,指仲永,代词。这事。指仲永父“不使学”、“环谒于邑人”,代词。的,助词。语气助词,不译。重点虚词二

其

①并自为其名:代词,自己的

②其文理皆有可观者:代词,它,诗

③稍稍宾客其父:代词,他的

④其受之天也:代词,他知识整理重点虚词三

于 知识整理①环谒于邑人:到,介词。 ②于舅家见之:在,介词。 ③贤于材人远矣:比,介词。 ④受于人者不至:被,介词。 结合课文内容思考:

1.方仲永小时候是怎样的孩子?

方仲永小时候天资过人,是一个神奇的孩子。2,方仲永的天资过人,表现在哪里?在课文中找出原句

“即书诗四句,并自为其名”;

“自是指物作诗立就,其文理皆有可观者”。3,他人对方仲永的神奇有什么反应?父异焉 邑人奇之4,由此可见,作者为了表现方仲永的神奇,采用了怎样的写法?“未尝识书具,忽啼求之”;

“即书诗四句,并自为其名”;

“自是指物作诗立就,

其文理皆有可观者”。父异焉

邑人奇之正面描写侧面描写

相结合1、方仲永的才能变化经历了哪三个阶段? 童年时期——

少年时期——

青年时期——才思敏捷,天资非凡才能衰退,大不如前才思平庸,与众无异“即书诗四句”;

“指物作诗立就,其文理皆有可观者”

“父异焉”、“邑人奇之”“不能称前时之闻。”“泯然众人矣。”表现在——整体感知 2、方仲永由天资过人变得“泯然众人”,原因是什么?作者是怎样看的?1、原因是“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人”,贪图小利,目光短浅,而“不使学”。2、因为“其受于人者不至”,即没有受到后天正常的教育。本文采用了怎样的写作手法?作用是什么?先扬后抑。

文章先抑后扬,先铺写方仲永幼年天资过人,后写他变得与普通人无异,前后互为反衬,对比鲜明,显示出放纵用才能的落差之大,突出他变为庸人的不幸结局,令人警醒、惋惜。先扬后抑的着眼点是“抑”,文章采用这种写法,表明了对“不使学”、不让人才“受于人”的错误做法的否定、批判的态度,有力地突出了文章的主旨。

三字看似平淡,却也点明了仲永终未成大器的原因。 仅一句话就刻画出方仲永父亲贪图小利、愚昧无知的形象。“日扳仲永环谒于邑人”:“不使学”:这三个阶段的叙述,有见有闻,有详有略,(在文中找到相应例子)这样写有什么好处?1、写仲永少时天资聪明,是以“闻”的形式。3、写仲永最终沦为平庸,又是以“闻”的形式。见闻结合,使叙事显得真实可信。2、写仲永十二三岁才思“不能称前时之闻”,

是以“见”的形式。1.这一段在语言表达方式上有何特点? 2.这一段“受于天”指什么?“受于人’又指什么? 3.这一段有什么作用? 采用了议论的表达方式王子曰:仲永之通悟,受之天也。其受之天也,贤于材人远矣。卒之为众人,则其受于人者不至也。彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶? “受于天”是指人的先天条件好,即有天赋。“受于人”指人的后天学习和受到的教育。 指出方仲永才能衰退是由于“受于人者不至”,强调了后天教育和培养对发展才能的重要性,使人们正确领悟人的天资和后天成才的关系。板书设计 伤仲永

王安石

闻 : 幼年天资聪颖 奇异

叙 见 : 少年才能衰退 不能称前时之闻

闻 : 青年沦为庸人 泯然众人

议 受于人者不至方仲永命运变化的关键因素是三个字:不使学。我们可以从仲永身上吸取哪些教训? 启示伤仲永说明后天教育对成才的重要性。

什么是天才?怎样成为天才? 请搜集关于天才的名言。那里有天才,我是把别人喝咖啡的工夫都用在工作上了。——鲁迅

即使天才,在生下来的时候第一声啼哭,也和平常的儿童一样,决不会就是一首好诗。——鲁迅《未有天才之前》扩展 迁移3、勤能补拙是良训,一分辛苦一分才。——华罗庚

4、聪明在于勤奋,天才在于积累。——华罗庚

5、天才就是长期劳动的结果。——牛顿 业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。—韩愈 名言警句 人们把我的成功,归因于我的天才;其实我的天才只是刻苦罢了。 —爱因斯坦 人的天才只是火花,要想使它成熊熊火焰,那就只有学习!学习!! —高尔基 人不光是靠他生来就拥有一切,而是靠他从学习中所得到的一切来造就自己。 —歌德 天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水。 —爱迪生 课外作业 九,拓展延伸:其实在我们身边,甚至就是在你们的家庭中也可能有着类似方仲永的现象,你能举一两个例子说说吗?

? 急功近利“痛伤仲永”别做“天才梦” ? 新华社北京12月18日专电:带孩子去报名参加钢琴比赛时,看到一个大眼睛的小姑娘,小姑娘只有3岁的样子,她的爸爸、妈妈在一旁咨询着找哪位钢琴老师好。听交谈得知,孩子两岁便开始学弹钢琴,弹了3个月不弹了,现在想重新开始。孩子很聪明。? 我相信这孩子很聪明,但两岁弹钢琴实在小了点,玩琴也就罢了,如果是按学院派教法学习,我真为这孩子悲哀。中国家长望子成龙、望女成凤的心情太迫切了,恨不得孩子两岁就成名成家。? 我接到过这样一个电话,一个两岁孩子的姥姥说,她的外孙子已经会认上千个汉字,让我报道一下。我告诉她:“您很幸福,有这么一个聪明的外孙子。但最好别让孩子这么早就出名,两岁孩子成名未见得是好事,他以后的路还很长。”? 我真心希望这个聪明的孩子能够健康成长,而不必被大人们的急功近利所摧残。? 我遇到过两个天分很高的孩子。一个孩子生下来就被父母扔进水盆,不到4岁就可以在游泳池里畅游,还能做一些高难动作。4岁半时,孩子要游长江。他的父母无固定收入,一心指望孩子成名,拉来企业赞助。我曾亲眼目睹这个孩子为记者和客人们表演游泳技巧,而他的父亲则在一边吃着面包和香肠。?

还有一个学画的孩子,5岁就在全国获大奖。他爸爸是位美术工作者,把全部精力都用在帮助孩子出名上,办画展、卖画,忙得不亦乐乎。孩子十几岁时似乎失去了灵光,画作变得平庸起来。一位艺术界的朋友告诉我,那孩子几乎废了。? 现实生活中,此类“伤仲永”的故事实在太多了。? 天才是有的,外国有,中国也有,只是我们缺少了对天才的平和心态。? 在中国人的潜意识里,有一份期待子女光宗耀祖的“情结”。作为父母,当自己的事业、人生不如意时,多望自己的子女能填补上一些遗憾。? 实际上,出名对出名的人来讲是件累事。公众的目光并不都是充满宽容和善意,成人面对这些仍要反复寻求心理适应,而孩子的心理远未成熟,任何赞扬和批评都可能变成锋利的刀片。? 所以,即便是天才,一出生就背负了沉重的压力。天才何以堪?何况,天才凤毛麟角,大多数孩子只是聪明而已。? 换一种思维说,天才也好,庸才也罢,都是孩子自己的事情。父母只要尽到抚养义务,给孩子足够的爱和关心,为孩子提供腾飞的基本条件(比如,他喜欢什么就创造条件让他尽情喜欢),也就足矣!? 我不肯做“天才梦”。我认为,孩子需要健康成长,需要大人以平和心态对待他们的优缺点,顺其自然是最好的法则。? 这篇文章还未写完,我看到又有一家晚报开始热炒:“某两岁儿童识字数千,众多年轻父母热烈响应,纷纷表示要去取经,决心将自己的独苗培养成‘天才’。”? 在此,我想大声呼喊“放‘天才’一马吧!”? 让“天才”安静地成长吧,让“天才”的父母平和地生存吧,让做“天才梦”的大人们每天醒来都能迎接到属于自己的那轮太阳吧!

魏永康的成长烦恼

“神童”魏永康,两岁的时候识两千多个汉字,四岁就上了小学,三年时间完成了小学六年的课程,在八岁时,他进入中学学习,13岁开始读大学,17岁就考上了中科院的硕、博连读。

他母亲一心希望他成为科学家。据其母亲说,孩子幼年时,没有任何小伙伴,“没有玩过,即使带他玩也都是搞学习,一边走一边搞学习,一边走路一边搞学习,如果六一儿童节带他到街上看花灯,看元宵,看热闹,我都是要他用心形容这个场面,要他学成语。”

他把所有孩子们玩耍的时间都用在了学习上,也的确取得了惊人的效果。三年时间里,永康就完成了小学六年的全部课程。在一级级的连跳的同时,他也跳过了自己的童年。生活上所有的事,都是其母亲一手包办。魏永康在学校住宿后,用别人的牙膏,穿被人的鞋子,袜子也乱丢,由于长期生活不能自理, 2003年8月,已经上了三年研究生的魏永康而被中科院退学回家。

魏永康回家后,母亲对他进行了更加严格的管束。在相当长的时间里不许他出门,而永康在家里也常常把自己关在房间里不同妈妈讲话。母子间的关系达到了空前恶化的程度。

长期以来的心理自闭使魏永康非常内向,语言表达木讷迟缓,极少与人沟通。2004年,魏永康曾经几度离家出走,最长的一次走了39天。

1978年,中国科技大学决定破格录取了少年天才宁铂,并成立了中国第一个大学少年班。当年的报纸、杂志、电视都在报道宁铂,宁铂2岁半时已经能够背诵30多首毛泽东诗词,3岁时能数100个数,4岁学会400多个汉字,5岁上学,6岁开始学习《中医学概论》和使用中草药,8岁能下围棋并熟读《水浒传》。他被公众看成是“神童中的神童”。而其后25年中宁铂不断想要离开,最后他选择了出家为僧。与宁铂同时代的“神童”也说,如果青春可以重来,他们决不会再读少年班。

他说:“在很多场合,人们要求我七步成诗,那时我只是一个不谙世事的小孩,长期接受的教育又是顺从、克己复礼,因此痛苦充溢着我的内心。那些年我就是在压抑自己的个性中度过的。'神童'剥夺了我许多应该享有的生活和娱乐的权利。"

昔日中国第一神童如今出家为僧 从神童个体来讲,他们的心智尚未成熟到足以抵御如此强烈的社会关注的地步。无度的宣传和热捧,对他们的健康自然成长造成了莫大的损害。神童说到底还是离不开一个“童”字,而一个孩子应该有的,是游戏、同龄人及岁月才能给予的精神财富,当神童把过多的精力都用于频繁的跳级和对新知识的猎奇时,其作为孩子的生命架构就不知不觉发生了比例失调--身子的整体发育萎缩了,而脑袋独大了。当有一天弱小的身体支撑不了沉重的头颅时,整个神话就轰然倒塌。反思“神童悲剧”

可以说,时代的关注造就了他们,又无情地将他们推向成功的反面。因为缺少特定的人文关怀,那些“神童”心中留下难以治愈的“硬伤”。因此,我们看到宁铂的黯淡,看到魏永康的陨落。

"悲剧神童"是现代版"伤仲永"!应试教育内容的片面性、行为的短期性、目标的功利性,最终只能制造出畸形的人才,是一株株"病梅",初看起来姿态万千,但却缺少生命力……

人们把我的成功,归因于我的天才;其实我的天才只是刻苦罢了。

----爱因斯坦 赠 言自写格言比赛: 天才就是——(请你续写)天才就是非凡的傻劲

天才就是入谜

天才就是长久的忍耐

……

唐宋八大家: 唐宋时期八大散文代表作家的合称,即唐代的韩愈、柳宗元和宋代的欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩。

随笔

即随手笔录,不拘一格。是散文的一种。古代随笔常借一件事来抒发作者的情感或阐述某种观点。短小活泼,意境隽永。读 准 字 音 矣( ) 泯( ) 称( )

隶( ) 扳( ) 谒( ) 邑( )卒( ) 焉( ) 耶( )yǐmǐnchènlìpānyèyānzúyìyé题解 本文用“伤”字点出作者的写作意图。“伤”是哀伤,痛惜的意思,表达了作者对方仲永这样的人才,"泯然众人"的哀伤,惋惜之情。wéiyìpānyè 金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。父异焉,借旁近/与之,即/书诗四句,并/自为其名。其诗/以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是/指物作诗/立就,其/文理/皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。正音 正确朗读课文正音,正确朗读chènmǐn 余闻之也/久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令/作诗,不能称/前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家问焉。曰:“泯然众人矣。” 王子曰:仲永之通悟,受之天也。其受之天也,贤于材人/远矣。卒之为众人,则其受于人者不至也。彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶?

疏通文意金溪民方仲永,世隶耕。

这句话交代了关于方仲永的哪些情况?联系下文说说作者为什么这么写?金溪平民方仲永,世代以种田为业。曾经书写工具仲永长到五岁,不曾认识笔、墨、纸、砚,(有

一天)忽然放声哭着要这些东西。父亲对此感到惊异,从附近(人家)借来给他,(仲永)当即写了四句诗,并且题上自己的名字。属于

父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。“金溪民方仲永”交代了他的籍贯、身世、姓名、家世。“世隶耕”为下文作铺垫,既衬托出他的非凡天资,又暗示了造成他命运的家庭背景。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。要代词,指代书具形容词的意动用法,对……感到诧异附近。这里指邻居代词,他,指代方仲永名词用作动词,写,书写动词,写上,题上其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。

这首诗把赡养父母、团结同宗族的人当作内容,传送给全乡的秀才观赏。从此,指定物品让他作诗,(他能)立即完成,诗的文采和道理都有值得看的地方。同县的人对他感到惊奇,渐渐地请他的父亲去做客,有的还花钱求取仲永题诗。自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

邑人奇之,稍稍/宾客其父,或以钱币乞之。这把……当作赡养团结同宗族的人内容从此立即完成文采和道理同县的人形容词的意动用法,对……感到惊奇渐渐求取名词作动词,以宾客之礼相待有的人文中“忽啼求之”、“即书诗四句”、“自是指物作诗立就”三句中的几个副词对表达文意有何作用? 形象具体地表现了仲永才思敏捷,天资非凡。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也|久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。

令作诗,不能称前时之闻。他父亲认为这样有利可图,每天牵着仲永四处拜访同县的人,不让(他)学习。我听了这件事很久了。明道年间,我随先父回到家乡,在舅舅家里见到他,(他已经)十二三岁了。让(他)作诗,(写出来的诗已经)不能与从前的名声相称。通“攀”,牵,引这样四处拜访名词作动词

认为……有利可图代词,这件事跟随在相称,相当传闻,听说过的情况表现了其父贪求钱财、鼠目寸光的性

格特点。概括了其父求财的可鄙行为。暗示了仲永“泯然众人”的必然结果。分析“父利其然也,日扳仲永环谒邑人,不使学”一句。本句用极其凝炼的笔墨,揭示了仲永才能衰竭,天资尽丧的原因。“利”:“环谒”:“不使学”:又七年,还自扬州,复到舅家问焉。

曰:“泯然众人矣。”又过了七年,(我)从扬州回来,再次到舅舅家,问起方仲永的情况。(人们)回答说:“(他的)才能完全消失,成为普通人了。”消失,指原有的特点消失了王子曰:仲永之通悟,受之天也。

其受之天也,贤于材人远矣。

卒之为众人,则其受于人者/不至也。王先生说:仲永的通晓聪慧是先天得到的。他先天得到的聪慧,超过有才能的人很多。他最终成为一个平凡的人,是因为他后天的教育/没有达到(要求)。通晓聪慧先天得到的胜过,超过有才能的人比很多最终彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;

今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶?像他那样天生聪明,如此有才智,没有受到后天的教育,尚且要成为平凡的人;现在那些不是天生聪明,本来就平凡的人,又不接受后天的教育。恐怕连普通人还不如罢了。

他尚且本来(一)理解几个用法特殊的词

1、“日扳仲永环谒于邑人”

2、“邑人奇之” 名词活用为状语,每天。形容词活用为动词,对……感到惊奇。

3、“稍稍宾客其父”

4、“父利其然也” 名词活用为动词,把……当宾客招待。 名词活用为动词,认为有利。

(三)理解下列句式

1、“不使学” 省略句

即“不使之学”:不让(仲永)学习。

3、“受之天也” 省略句

2、“还自扬州” 倒装句

正确的语序是“自扬州还”: 从扬州回家。即“受之(于)天”:从上天那里得到或上天赋予的

四、注意下列实词的理解

1伤仲永

2世隶耕

3养父母

4自是指物作诗立就

5传一乡秀才观之

6或以钱币乞之

7邑人奇之

8从先还家

9前时之闻

10泯然众人矣

伤: 哀伤、叹惜隶: 属于养:赡养立就: 立刻完成一乡: 全乡或: 有的人邑人:同县的人从: 跟从闻:听到的名声泯然: 完全五、需要理解活用的字词2、日扳仲永环谒于邑人3、邑人奇之4、稍稍宾客其父5、父利其然也1、即书诗四句书:名词活用为动词,写日:名词作状语,每天奇:形容词作动词,对…感到惊奇宾客:名词作动词,把……当宾客对待利:名词作动词,认为……有利古今异义词养父母今:抚养自己的非生身父母古:赡养父母文理今:文科、理科/文章内容或词句

方面的条理古:文采和道理或今:或者古:有的人,不定指代词知识整理一词多义

自: ①并自为其名

②自是指物作诗立就自己 从闻: ①余闻之也久

②不能称前时之闻 动词,听说名词,名声通假字日扳仲永环谒于邑人扳——攀 牵、引知识整理 重点虚词一 之知识整理①忽啼求之:

②借旁近与之:

③余闻之也久:

④不能称前时之闻:

⑤卒之为众人: 它,指书具,代词他,指仲永,代词。这事。指仲永父“不使学”、“环谒于邑人”,代词。的,助词。语气助词,不译。重点虚词二

其

①并自为其名:代词,自己的

②其文理皆有可观者:代词,它,诗

③稍稍宾客其父:代词,他的

④其受之天也:代词,他知识整理重点虚词三

于 知识整理①环谒于邑人:到,介词。 ②于舅家见之:在,介词。 ③贤于材人远矣:比,介词。 ④受于人者不至:被,介词。 结合课文内容思考:

1.方仲永小时候是怎样的孩子?

方仲永小时候天资过人,是一个神奇的孩子。2,方仲永的天资过人,表现在哪里?在课文中找出原句

“即书诗四句,并自为其名”;

“自是指物作诗立就,其文理皆有可观者”。3,他人对方仲永的神奇有什么反应?父异焉 邑人奇之4,由此可见,作者为了表现方仲永的神奇,采用了怎样的写法?“未尝识书具,忽啼求之”;

“即书诗四句,并自为其名”;

“自是指物作诗立就,

其文理皆有可观者”。父异焉

邑人奇之正面描写侧面描写

相结合1、方仲永的才能变化经历了哪三个阶段? 童年时期——

少年时期——

青年时期——才思敏捷,天资非凡才能衰退,大不如前才思平庸,与众无异“即书诗四句”;

“指物作诗立就,其文理皆有可观者”

“父异焉”、“邑人奇之”“不能称前时之闻。”“泯然众人矣。”表现在——整体感知 2、方仲永由天资过人变得“泯然众人”,原因是什么?作者是怎样看的?1、原因是“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人”,贪图小利,目光短浅,而“不使学”。2、因为“其受于人者不至”,即没有受到后天正常的教育。本文采用了怎样的写作手法?作用是什么?先扬后抑。

文章先抑后扬,先铺写方仲永幼年天资过人,后写他变得与普通人无异,前后互为反衬,对比鲜明,显示出放纵用才能的落差之大,突出他变为庸人的不幸结局,令人警醒、惋惜。先扬后抑的着眼点是“抑”,文章采用这种写法,表明了对“不使学”、不让人才“受于人”的错误做法的否定、批判的态度,有力地突出了文章的主旨。

三字看似平淡,却也点明了仲永终未成大器的原因。 仅一句话就刻画出方仲永父亲贪图小利、愚昧无知的形象。“日扳仲永环谒于邑人”:“不使学”:这三个阶段的叙述,有见有闻,有详有略,(在文中找到相应例子)这样写有什么好处?1、写仲永少时天资聪明,是以“闻”的形式。3、写仲永最终沦为平庸,又是以“闻”的形式。见闻结合,使叙事显得真实可信。2、写仲永十二三岁才思“不能称前时之闻”,

是以“见”的形式。1.这一段在语言表达方式上有何特点? 2.这一段“受于天”指什么?“受于人’又指什么? 3.这一段有什么作用? 采用了议论的表达方式王子曰:仲永之通悟,受之天也。其受之天也,贤于材人远矣。卒之为众人,则其受于人者不至也。彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶? “受于天”是指人的先天条件好,即有天赋。“受于人”指人的后天学习和受到的教育。 指出方仲永才能衰退是由于“受于人者不至”,强调了后天教育和培养对发展才能的重要性,使人们正确领悟人的天资和后天成才的关系。板书设计 伤仲永

王安石

闻 : 幼年天资聪颖 奇异

叙 见 : 少年才能衰退 不能称前时之闻

闻 : 青年沦为庸人 泯然众人

议 受于人者不至方仲永命运变化的关键因素是三个字:不使学。我们可以从仲永身上吸取哪些教训? 启示伤仲永说明后天教育对成才的重要性。

什么是天才?怎样成为天才? 请搜集关于天才的名言。那里有天才,我是把别人喝咖啡的工夫都用在工作上了。——鲁迅

即使天才,在生下来的时候第一声啼哭,也和平常的儿童一样,决不会就是一首好诗。——鲁迅《未有天才之前》扩展 迁移3、勤能补拙是良训,一分辛苦一分才。——华罗庚

4、聪明在于勤奋,天才在于积累。——华罗庚

5、天才就是长期劳动的结果。——牛顿 业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。—韩愈 名言警句 人们把我的成功,归因于我的天才;其实我的天才只是刻苦罢了。 —爱因斯坦 人的天才只是火花,要想使它成熊熊火焰,那就只有学习!学习!! —高尔基 人不光是靠他生来就拥有一切,而是靠他从学习中所得到的一切来造就自己。 —歌德 天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水。 —爱迪生 课外作业 九,拓展延伸:其实在我们身边,甚至就是在你们的家庭中也可能有着类似方仲永的现象,你能举一两个例子说说吗?

? 急功近利“痛伤仲永”别做“天才梦” ? 新华社北京12月18日专电:带孩子去报名参加钢琴比赛时,看到一个大眼睛的小姑娘,小姑娘只有3岁的样子,她的爸爸、妈妈在一旁咨询着找哪位钢琴老师好。听交谈得知,孩子两岁便开始学弹钢琴,弹了3个月不弹了,现在想重新开始。孩子很聪明。? 我相信这孩子很聪明,但两岁弹钢琴实在小了点,玩琴也就罢了,如果是按学院派教法学习,我真为这孩子悲哀。中国家长望子成龙、望女成凤的心情太迫切了,恨不得孩子两岁就成名成家。? 我接到过这样一个电话,一个两岁孩子的姥姥说,她的外孙子已经会认上千个汉字,让我报道一下。我告诉她:“您很幸福,有这么一个聪明的外孙子。但最好别让孩子这么早就出名,两岁孩子成名未见得是好事,他以后的路还很长。”? 我真心希望这个聪明的孩子能够健康成长,而不必被大人们的急功近利所摧残。? 我遇到过两个天分很高的孩子。一个孩子生下来就被父母扔进水盆,不到4岁就可以在游泳池里畅游,还能做一些高难动作。4岁半时,孩子要游长江。他的父母无固定收入,一心指望孩子成名,拉来企业赞助。我曾亲眼目睹这个孩子为记者和客人们表演游泳技巧,而他的父亲则在一边吃着面包和香肠。?

还有一个学画的孩子,5岁就在全国获大奖。他爸爸是位美术工作者,把全部精力都用在帮助孩子出名上,办画展、卖画,忙得不亦乐乎。孩子十几岁时似乎失去了灵光,画作变得平庸起来。一位艺术界的朋友告诉我,那孩子几乎废了。? 现实生活中,此类“伤仲永”的故事实在太多了。? 天才是有的,外国有,中国也有,只是我们缺少了对天才的平和心态。? 在中国人的潜意识里,有一份期待子女光宗耀祖的“情结”。作为父母,当自己的事业、人生不如意时,多望自己的子女能填补上一些遗憾。? 实际上,出名对出名的人来讲是件累事。公众的目光并不都是充满宽容和善意,成人面对这些仍要反复寻求心理适应,而孩子的心理远未成熟,任何赞扬和批评都可能变成锋利的刀片。? 所以,即便是天才,一出生就背负了沉重的压力。天才何以堪?何况,天才凤毛麟角,大多数孩子只是聪明而已。? 换一种思维说,天才也好,庸才也罢,都是孩子自己的事情。父母只要尽到抚养义务,给孩子足够的爱和关心,为孩子提供腾飞的基本条件(比如,他喜欢什么就创造条件让他尽情喜欢),也就足矣!? 我不肯做“天才梦”。我认为,孩子需要健康成长,需要大人以平和心态对待他们的优缺点,顺其自然是最好的法则。? 这篇文章还未写完,我看到又有一家晚报开始热炒:“某两岁儿童识字数千,众多年轻父母热烈响应,纷纷表示要去取经,决心将自己的独苗培养成‘天才’。”? 在此,我想大声呼喊“放‘天才’一马吧!”? 让“天才”安静地成长吧,让“天才”的父母平和地生存吧,让做“天才梦”的大人们每天醒来都能迎接到属于自己的那轮太阳吧!

魏永康的成长烦恼

“神童”魏永康,两岁的时候识两千多个汉字,四岁就上了小学,三年时间完成了小学六年的课程,在八岁时,他进入中学学习,13岁开始读大学,17岁就考上了中科院的硕、博连读。

他母亲一心希望他成为科学家。据其母亲说,孩子幼年时,没有任何小伙伴,“没有玩过,即使带他玩也都是搞学习,一边走一边搞学习,一边走路一边搞学习,如果六一儿童节带他到街上看花灯,看元宵,看热闹,我都是要他用心形容这个场面,要他学成语。”

他把所有孩子们玩耍的时间都用在了学习上,也的确取得了惊人的效果。三年时间里,永康就完成了小学六年的全部课程。在一级级的连跳的同时,他也跳过了自己的童年。生活上所有的事,都是其母亲一手包办。魏永康在学校住宿后,用别人的牙膏,穿被人的鞋子,袜子也乱丢,由于长期生活不能自理, 2003年8月,已经上了三年研究生的魏永康而被中科院退学回家。

魏永康回家后,母亲对他进行了更加严格的管束。在相当长的时间里不许他出门,而永康在家里也常常把自己关在房间里不同妈妈讲话。母子间的关系达到了空前恶化的程度。

长期以来的心理自闭使魏永康非常内向,语言表达木讷迟缓,极少与人沟通。2004年,魏永康曾经几度离家出走,最长的一次走了39天。

1978年,中国科技大学决定破格录取了少年天才宁铂,并成立了中国第一个大学少年班。当年的报纸、杂志、电视都在报道宁铂,宁铂2岁半时已经能够背诵30多首毛泽东诗词,3岁时能数100个数,4岁学会400多个汉字,5岁上学,6岁开始学习《中医学概论》和使用中草药,8岁能下围棋并熟读《水浒传》。他被公众看成是“神童中的神童”。而其后25年中宁铂不断想要离开,最后他选择了出家为僧。与宁铂同时代的“神童”也说,如果青春可以重来,他们决不会再读少年班。

他说:“在很多场合,人们要求我七步成诗,那时我只是一个不谙世事的小孩,长期接受的教育又是顺从、克己复礼,因此痛苦充溢着我的内心。那些年我就是在压抑自己的个性中度过的。'神童'剥夺了我许多应该享有的生活和娱乐的权利。"

昔日中国第一神童如今出家为僧 从神童个体来讲,他们的心智尚未成熟到足以抵御如此强烈的社会关注的地步。无度的宣传和热捧,对他们的健康自然成长造成了莫大的损害。神童说到底还是离不开一个“童”字,而一个孩子应该有的,是游戏、同龄人及岁月才能给予的精神财富,当神童把过多的精力都用于频繁的跳级和对新知识的猎奇时,其作为孩子的生命架构就不知不觉发生了比例失调--身子的整体发育萎缩了,而脑袋独大了。当有一天弱小的身体支撑不了沉重的头颅时,整个神话就轰然倒塌。反思“神童悲剧”

可以说,时代的关注造就了他们,又无情地将他们推向成功的反面。因为缺少特定的人文关怀,那些“神童”心中留下难以治愈的“硬伤”。因此,我们看到宁铂的黯淡,看到魏永康的陨落。

"悲剧神童"是现代版"伤仲永"!应试教育内容的片面性、行为的短期性、目标的功利性,最终只能制造出畸形的人才,是一株株"病梅",初看起来姿态万千,但却缺少生命力……

人们把我的成功,归因于我的天才;其实我的天才只是刻苦罢了。

----爱因斯坦 赠 言自写格言比赛: 天才就是——(请你续写)天才就是非凡的傻劲

天才就是入谜

天才就是长久的忍耐

……

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记