高中语文高三年级下华东师大版5.17《国殇》课件(40张)

文档属性

| 名称 | 高中语文高三年级下华东师大版5.17《国殇》课件(40张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-09-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件40张PPT。国殇—屈原 ——彭睿、郎朗、蒋代豪、李泽玉小组屈原屈原(约前340—约前278),战国时期楚国政治家,中国最早的大诗人。名平,字原,又自云名正则,号灵均。学识渊博,初辅佐楚怀王,任三闾大夫、左徒。主张对内举贤能,修明法度,对外力主联齐抗秦。

因遭贵族排挤,被流放沅湘流域。后因楚国政治腐败,首都郢被秦攻破,既无力挽救,又深感政治理想无法实现,遂投汨罗江而死。

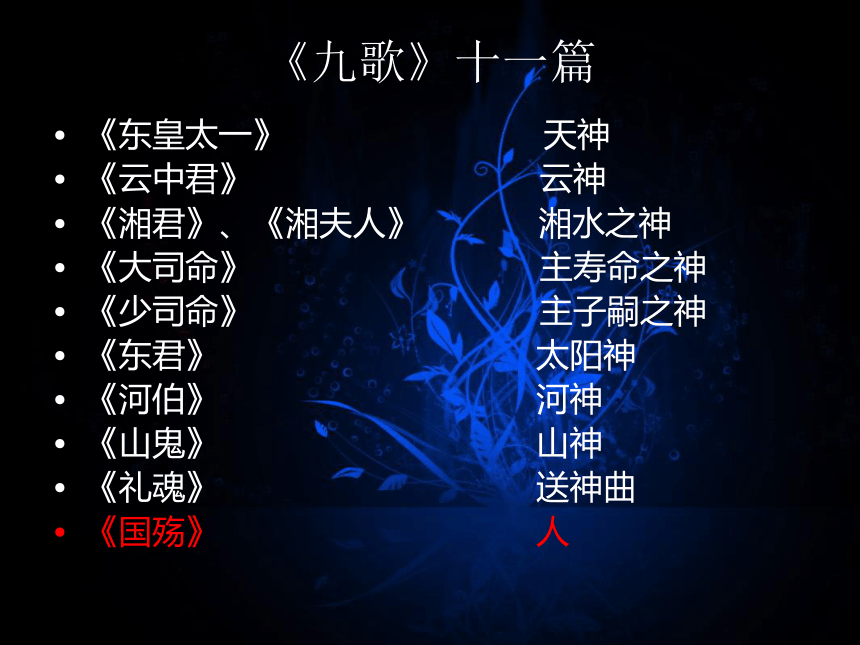

他写下了《离骚》《九章》《九歌》等许多不朽诗篇。其诗抒发了炽热的爱国主义思想感情,表达了对楚国的热爱,体现了他对理想的不懈追求和为此九死不悔的精神。他在吸收民间文学艺术营养的基础上,创造出骚体这一新形式,以优美的语言、丰富的想象,融化神话传说,塑造出鲜明的形象,富有积极浪漫主义精神,对后世影响很大。其传世作品,均见汉代刘向辑集的《楚辞》。 九歌《九歌》是《楚辞》篇名。原为传说中的一种远古歌曲的名称,战国楚人屈原据民间祭神乐歌改作或加工而成。《国殇》一篇,是悼念和颂赞为楚国而战死将士;多数篇章,则皆描写神灵间的眷恋,表现出深切的思念或所求未遂的伤感。王逸说是屈原放逐江南时所作。但现代研究者多认为作于放逐之前,仅供祭祀之用。《九歌》十一篇《东皇太一》 天神

《云中君》 云神

《湘君》、《湘夫人》 湘水之神

《大司命》 主寿命之神

《少司命》 主子嗣之神

《东君》 太阳神

《河伯》 河神

《山鬼》 山神

《礼魂》 送神曲

《国殇》 人

概况 《九歌》是屈赋中最精、最美、最富魅力的诗篇。它代表了屈原艺术创作的最高成就。《九歌》以楚国宗祖的功德和英雄业绩为诗;以山川神祇和自然风物为诗;以神话故事和历史传说为诗,淋漓尽致地抒发了诗人晚年放逐南楚沅湘之间忠君爱国、忧世伤时的愁苦心情和“荡志而愉乐”,“聊以舒吾忧心”,“寓情草木,托意男女”,“吟咏情性,以风其上”的心旨。

《九歌》包括11章,而“11”这个数值,古今都有两派意见——虚指和实指。内容形式 从《九歌》的内容和形式看,似为已具雏形的赛神歌舞剧。《九歌》中的“宾主彼我之辞”,如余、吾、君、女(汝)、佳人、公子等,它们都是歌舞剧唱词中的称谓。主唱身份不外三种:一是扮神的巫觋,男巫扮阳神,女巫扮阴神;二是接神的巫觋,男巫迎阴神,女巫迎阳神;三是助祭的巫觋。所以《九歌》的结构多以男巫女巫互相唱和的形式出现。这样,《九歌》中便有了大量的男女相悦之词,在宗教仪式、人神关系的纱幕下,表演着人世间男女恋爱的活剧。这种男女感情的抒写,有时表现为求神不至的思慕之情,有时表现为待神不来的猜疑之情,有时表现为与神相会的欢快之情,有时表现为与神相别的悲痛与别后的哀思。从诗歌意境上看,颇有独到之处。 朱熹曾评《九歌》说:“比其类,则宜为三《颂》之属;而论其辞,则反为《国风》再变之《郑》、《卫》矣。”(《楚辞辩证》)同是言情之作,而《九歌》较之《诗经》的郑、卫之风,确实不同。但这并非由于“世风日下”的“再变”,而是春秋战国时期南北民族文化不同特征的表现。郑、卫之诗,表现了北方民歌所特有的质直与纯朴;而《九歌》则不仅披上了一层神秘的宗教外衣,而且呈现出深邃、幽隐、曲折、婉丽的情调,别具一种奇异浓郁的艺术魅力。 男女之情并不能概括《九歌》的全部内容。作为祭歌,由于它每一章所祭的对象不同,内容也就有所不同,如《东皇太一》的肃穆,《国殇》的壮烈,便与男女之情无涉。《国殇》是一首悼念阵亡将士的祭歌,也是一支发扬蹈厉、鼓舞士气的战歌。它通过对激烈战斗场面的描写,热烈地赞颂了为国死难的英雄,从中反映了楚民族性格的一个侧面

创作背景 在屈原生活的楚怀王和楚顷襄王时代,秦国经过商鞅变法,在战国七雄中后来居上,扩张势头咄咄逼人,楚国成为其攻城略地的主要对象之一。但楚怀王却放弃了合纵联齐的正确方针,一再轻信秦国的空头许诺,与秦交好,当秦国的诺言终成画饼时,秦楚交恶便不可避免。自公元前313年 起,楚国曾经和秦国发生多次战争,都是秦胜而楚败。仅据《史记·楚世家》记载:公元前312年,楚秦战于丹阳,楚军大败,大将屈殇被俘,甲士被斩杀达8万,汉中郡为秦所有。楚以举国之兵力攻秦,再次大败于蓝田。 公元前301年,秦与齐、韩、魏联合攻楚,杀楚将唐昧,取重丘。次年,楚军再次被秦大败,将军景缺阵亡,死者达2万。再次年,秦攻取楚国8城,楚怀王被骗入秦结盟,遭到囚禁,死在他国。其子顷襄王即位。三年后,秦再攻楚,大败楚军,斩首5万,攻取15座城池。在屈原生前,据以上统计。楚国就有15万以上的将士在与秦军的血战中横死疆场。后人指出:《国殇》之作,乃因“怀、襄之世,任馋弃德,背约忘亲,以至天怒神怨,国蹙兵亡,徒使壮士横尸膏野,以快敌人之意。原盖深悲而极痛之”。

古代将尚未成年(不足20岁)而夭折的人称为“殇”,也用以指未成丧礼的无主之鬼。按古代葬礼,在战场上“无勇而死”者,照例不能敛以棺柩,葬入墓域,也都是被称为“殇”的无主之鬼。在秦楚战争中,战死疆场的楚国将士因是战败者,故而也只能暴尸荒野,无人替这些为国战死者操办丧礼,进行祭祀。正是在一背景下,放逐之中的屈原创作了这一不朽名篇。

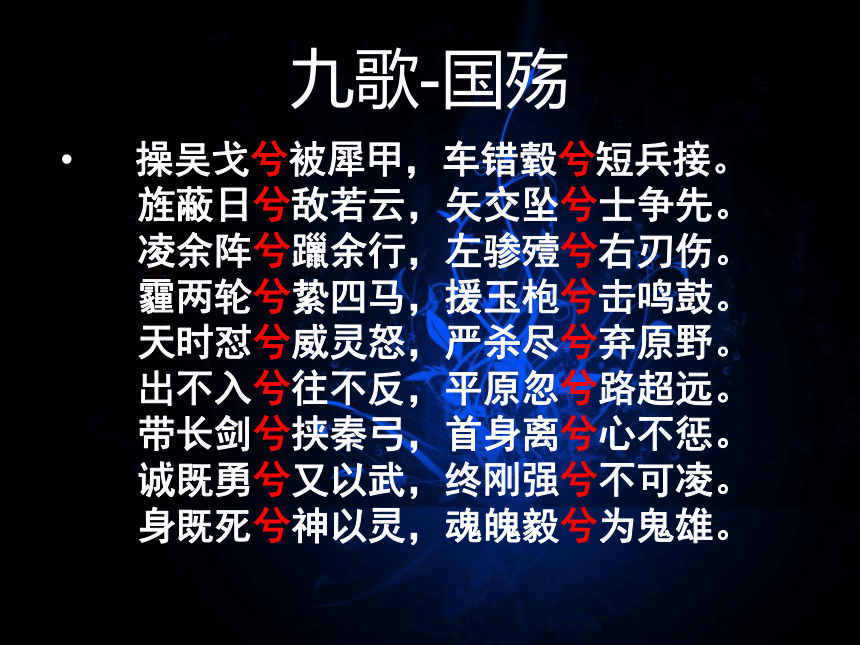

九歌-国殇 操吴戈兮被犀甲,车错毂兮短兵接。

旌蔽日兮敌若云,矢交坠兮士争先。

凌余阵兮躐余行,左骖殪兮右刃伤。

霾两轮兮絷四马,援玉枹兮击鸣鼓。

天时怼兮威灵怒,严杀尽兮弃原野。

出不入兮往不反,平原忽兮路超远。

带长剑兮挟秦弓,首身离兮心不惩。

诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌。

身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄。

因声求气,吟咏诗韵“兮”字的作用——

不仅增强了诗的节奏感,将句式缩短,一唱三叹,也是感情表达越显庄重,特别是最后两句“身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄”,把作者对爱国将士们的崇敬之情推向了高潮,增强了全诗的悲壮美。

写作特点:句式整齐精炼,增强庄严肃穆感。

被:通“披” 。

毂:战车的轮轴。

短兵:短兵器。

操吴戈兮被犀甲,车错毂兮短兵接。手拿干戈啊身穿犀皮甲,战车交错啊刀剑相砍杀。 旌蔽日兮敌若云,矢交坠兮士争先。矢交坠:纷纷坠落在阵地上。 旗帜蔽日啊敌人如乌云,飞箭交坠啊士卒勇争先。 凌余阵兮躐余行,左骖(cān)殪(yì)兮右刃伤。 。凌:侵犯。

躐(liè):践踏。

行:行列。

骖(cān)殪(yì) :骖马倒地而死 。

刃伤:被兵刃所伤。犯我阵地啊践踏我队伍,左骖死去啊右骖被刀伤。 霾(mái)两轮兮絷(zhí)四马,援玉枹(fú)兮击鸣鼓霾:通“埋”,坚守不退。

絷:被绊住 。

援:手持。

枹:鼓槌 。

鸣鼓:很响亮的鼓 。 埋住两轮啊绊住四匹马,手拿玉槌啊敲打响战鼓。天时怼(duì)兮威灵怒,严杀尽兮弃原野 。 天时怼:指上天都怨恨。

威灵:威严的神灵。

严杀:严酷地杀戮。天昏地暗啊威严神灵怒,残酷杀尽啊尸首弃原野。出不入兮往不反 ,平原忽兮路超远。 反:通“返”,生还。

忽:渺茫,不分明。

超远:遥远无尽头。 出征不回啊往前不复返,平原迷漫啊路途很遥远。带长剑兮挟秦弓,首身离兮心不惩。 秦弓:指良弓。

惩:悔恨。 佩带长剑啊挟着强弓弩,首身分离啊壮心不改变。 诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌。 诚:诚然,确实。

以:且。

武:威武。

终:始终。实在勇敢啊富有战斗力,始终刚强啊没人能侵犯。 身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄。 神以灵:指死而有知,英灵不泯。

神:指精神。

鬼雄:魂魄成为鬼中的豪杰。身已死亡啊精神永不死,您的魂魄啊为鬼中英雄!

另一版翻译 今日朝堂之上,听闻强秦来犯,这是今年第几次来犯了,已经记不清。只是持强凌弱,强者生存一向是社会生存法则,我们如果不想被灭国,只有顽强抵抗。

幸运的是,我们楚国即使国力不敌强秦,但是我们的将士个个英勇善战,每次也能成功抵抗强秦的一次又一次来犯。这次大王派我当监军,我有幸目睹了我军拼死沙场的壮观景象。

清晨,沙场云雾缭绕,天空都漫着一股死气,那是肃杀之气,更是保卫国家的刚正之气。

远方,触目惊心的是我的将士们,手拿吴戈,身穿犀皮甲,战车交错,刀剑相砍杀。旗帜蔽日,敌人如乌云,飞箭交坠,士卒勇争先恐后地扑上去。明知前方道路危险,为了国家,为了父母妻儿,继续拼死作战。

犯我阵地,践踏我队伍的敌军,今日即为你们的死期。战况十分激烈,左骖死去,右骖被刀伤。将军被埋住两轮,绊住四匹马,双方都伤亡很惨重。

鼓手手拿玉槌,敲打响战鼓。此时沙场天昏地暗,死魂惹的神灵们都发怒,一时间只见尸首遍布原野。

终于在我的将士视死如归的战斗下,把敌军嚣张的气焰压了下去,以我们战胜为终结束了这场战斗。

看着将士们欢腾的笑颜,我的泪不禁落下。

我的将士们啊!从出征开始,你们就应该知道这是场硬战吧,坚强如你们没有人害怕,更没有人想要退出这场战斗。

出征即代表了一去不复返的结局,你们很有勇气,是我的英雄。我们的国家需要你们这样勇敢的将士,即使心疼你们受伤,你们阵亡,可是我们是楚国的子民,我们的出生就是为了楚国的兴荣,那些为国牺牲的将士,人民永远记得你们,那些伟岸的身姿、强悍的战斗力,永远印入人民的脑海,你们身虽然已死亡但是精神永不死,您们的魂魄将为鬼中英雄。

? 将士们,你们是楚国的英雄,为国捐躯是我们最大的荣耀,楚国将在你我的努力下屹立不倒,千秋万代!

全诗结构第1-4句 ——敌我遭遇

第5-8句 ——奋力死战

第9、10句 —— 兵败身死

第11-14句 ——视死如归

第15、16句 ——至死不屈

第17、18句 ——浩气长存 分层赏析全诗可分两大段。从开头至“严杀尽兮弃原野”为第一段,是叙写将士们与敌人激战及壮烈牺牲的经过(叙事)。

首句“操吴戈兮被犀甲”。吴戈,是吴国制造的戈。吴国在古代以制造锋利的武器著名。犀甲,是犀牛皮制做的极耐用的铠甲。但作者此处用“吴戈”、“犀甲”二词,并不是要说明楚军装备的精良,而是要描绘出楚国将士的雄姿。而描绘将士的雄姿,恰又为下文描写他们牺牲之壮烈打下了基础:这是一群英雄战士奔赴战场,去和敌人作殊死的战斗。因此,开头这一句对楚国将士雄姿的描绘,对全诗悲壮气氛的形成是十分重要的。 “车锗毅兮短兵接”三句是写初战时的情景。“旌蔽日兮敌若云”是说敌人的旌旗遮天蔽日,他们人数众多,远远超出了我军之上,像是被狂风驱赶的满天乌云,黑压压地向我方阵地涌了过来。这一句不仅写出了敌人的强大、声势的凶猛,以反衬楚国将士的英勇无畏;同时也是用浓笔重墨,描绘出了浓烈的战场气氛:天昏地暗,日月无光。增强了全诗的悲壮色彩。

尽管面对着强大的敌人,楚国的将士们仍旧奋勇争先,冒着飞蝗般的箭雨,冲上前去,和敌人展开了一场短兵相接的战斗我们的耳中仿佛听到了沉闷的战车相撞声,戈剑相击的叮当声,战士们嘶哑的呐喊声。真是“主客相搏,山川震眩,声折江河,势崩雷电。” 一场多么惊心动魄的屠杀啊! 但是,毕竟敌我力量悬殊。楚国的将士渐渐力不能支了。“凌余阵兮躐余行”六句,描写了他们作最后的殊死格斗和壮烈牺牲的经过:战阵被冲乱了,行列被冲跨了,驾车的战马或死或伤,为国家献身的时刻到了!楚国的将士们将剩余战车的两轮埋入土中,用绳索将驾车的战马羁绊在一起一一这是古代车战中所谓“方马埋轮”的战术。尽管古代军事家孙子认为这种战术“未足恃也”(《孙子?九地》),但楚国将士们此刻正是运用这一战术行动,来表示他们必死的决心。而作为楚军统帅的将领,则拼尽全力,擂响了最后的战鼓。这震天撼地的鼓声,向敌人威严地宣告:楚国的将士个个都是英雄,他们至死不会在敌人面前表现出丝毫的怯懦和恐惧!但是,鼓声终于沉寂了,楚军将士的尸体横陈在广阔的原野上,他们全体为国捐躯了! 从“出不入兮往不反”至结束,为第二段,是作者对牺牲将士的哀悼与颂扬。

“出不入”四句紧承上文,写出了作者对“严杀尽兮弃原野”的将士们无比沉痛的悼念:祖国的英雄们呵,你们一去不复返了。在那遥远的旷野里,你们安息了,永远地安息了!但是,这四句的感彩并不仅仅是沉痛。作者用“出不入”和“往不反”这两个同义重复的词组,强调出了楚国将士受命忘身、义无反顾的英雄形象。因此,在沉痛之中又充满了“壮士一去兮不复还”的悲壮。“带长剑兮挟秦弓,首身离兮心不惩”二句写战死者死后仍保持着战斗的雄姿,更加深了这种悲壮气氛。 最终章诗的最后四句,作者怀着极大的敬意,对为国牺牲的将士作了热血沸腾的颂扬。既颂扬他们生前的勇武刚强、凛不可犯;更颂扬他们死后威灵显赫,永为鬼雄。这最后四句,是写实,也是祝祷;是对死者的歌颂,也是对生者的激励。全诗激昂慷慨、悲愤壮烈的气氛达到了最高点。 艺术鉴赏1.动静结合

全篇着力描写了复杂、壮阔的战斗场面,将战场上的静物如吴戈、犀甲、长剑、秦弓以及战车、战马、战鼓、战旗等,都进行了动态的描写。诗人运用富有特色的“操”、“被”?、“蔽”、“躐”、“殪”、“霾”、“援”、“击”、“带”、“挟”等单音动词,分别描摹士兵的装束、动作、士气和战斗的进程,传神地表现了将士们的英雄本色,渲染了战争的残酷。栩栩如生的描写,为最后四句点晴式的议论文字做了极为形象的铺垫与展示。2.对照映衬

为了突出事物的形象性,在全篇整齐的夹带“兮”字的句式中,有些句内采用对照映衬的手法,从两方面把意思表达得完整而深刻:“左骖殪兮右刃伤”,表现了在敌众我势下,我方付出惨重代价;“出不入兮往不返”,说明了战士们慷慨出征,义无反顾;“首身离兮心不惩”,写出了烈士们身虽死而志不屈;“诚既勇兮又以武”,从精神和武艺两方面评价烈士的勇敢和善战;“身既死兮神以灵”,赞颂壮士虽死,英灵不灭。为了求得形象的精确性,诗人用最贴切的语言刻画事物的情状,给读者印象深刻,充分彰显语言艺术的惊人表现力。《国殇》内容悲壮,现实感强,风格雄浑刚健,具有崇高而壮丽之美;布局谨严,篇幅短小,场面阔大,实为名作。?

此诗流传千古的五个条件1.时代条件

《国殇》是一首祭歌,更是一首血泪交并的爱国主义、英雄主义的赞歌。古代流传至今的祭诗、祭文何止千数,但写得如此激动人心、鼓舞斗志的,却绝无仅有。这首先是由诗歌所产生的时代环境决定的。 屈原所处的时代,正是楚国由盛而衰的转新点。由于楚怀王、顷襄王父子的昏庸,焚国接连大败于强秦,丧城失地,牺牲惨重。但是,楚国人民是富有光荣爱国主义传统的人民。“楚虽三户,亡秦必楚”的口号之所以会产生,就有这样一个重要因素在内。惨重的牺牲并没有把他们吓倒,反而激起了他们报仇雪恨的决心。这就是《国荡》这一悲壮祭歌得以产生的土壤和条件。2.情感条件

所以,屈原此作在颂悼阵亡将士的同时,也隐隐表达了对洗雪国耻的渴望,对正义事业必胜的信念,从此意义上来说,他的思想是与广大人民息息相通的。

作为中华民族贡献给人类的第一位伟大诗人,他所写的绝不仅仅是个人的些许悲欢,那受诬陷被排挤,乃至流亡沅湘的坎坷遭际;他奉献给人的是那颗热烈得近乎偏执的爱国之心。他是楚国人民的喉管,他所写的《国殇》,包括其他一系列作品,道出了出国人民热爱家园的心声。3.感受条件

本篇在艺术表现上与作者其他作品有些区别,乃至与《九歌》中其他乐歌也不尽一致。

它不是一篇想像奇特、辞采瑰丽的华章,然其“通篇直赋其事”,深挚炽烈的情感,以促迫的节奏、开张扬厉的抒写,传达出了与所反映的人事相一致的凛然亢直之美,一种阳刚之美,在楚辞体作品中独树一帜,读罢实在让人有气壮神旺之感。4.作者条件

但更直接的原因,应归功于伟大诗人屈原自己所具有的崇高的爱国主义精神。屈原自己就是一个“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”、“虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩” 的爱国志士,因此他才能写出“首身离兮心不惩”、“终刚强兮不可凌”这样惊天地、泣鬼神的诗句。正因为屈原自已是一个从不考虑个人的荣辱得失,一心只想到国家的利益、前途的人,因此《国殇》对那些牺牲了的将士才会是充满了敬意的颂扬,而不是凄凄惨惨的哀悼和悲悲切切的同情。5.内容原因

这首祭歌之所以如此悲壮动人,除了以上两方面的原因,作者能抓住最有代表性的外部特征,用简练的笔触勾画出楚国将士的英雄形象,也是一个重要原因。如“操吴戈兮被犀甲”,“带长剑兮挟秦弓”二句,一写生前,一写死后,均十分生动形象地表现了楚国将士的勇武姿态和至死不屈的气概,增强了诗歌的悲壮色彩。 通过战场景象的夸张描写来烘托、渲染楚军将士牺牲的英勇悲壮,是本诗的又一成功之处。除了前面已提到的“旌蔽日兮敌若云”一句外,我们再看“天时坠兮威灵怒,严杀尽兮弃原野”二旬。“严杀尽兮弃原野”虽然景象很悲惨,但“天时坠兮威灵怒”一句使人想象此时战场上狂风怒吼,飞沙走石,好像天神在为楚军将士的壮烈牺牲而悲怆,而愤怒呼号。这就有力地渲染烘托出了一种悲壮的气氛,接下去该“严杀尽兮弃原野”一句,感觉上就不是悲惨、不是恐怖,而是一种英勇献身的悲壮。 爱国主义诗歌1、位卑未敢忘忧国——宋.陆游《病起书怀》

2、寸寸山河寸寸金——清.黄遵宪《赠梁任父母同年》

3、捐躯赴国难,视死忽如归——三国.魏.曹植《白马篇》

4、山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍——宋.文天祥《过零丁洋》

5、一片丹心图报国,两行清泪为忠家。——明·于谦

6、一身报国有万死,双鬓向人无再青。——宋·陆游

7、向北望星提剑立,一生长为国家忧。 ——唐·李梦阳

8、长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。——屈原《离骚》

9、王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。——陆游《示儿》

10、遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。——陆游《秋夜将晓出篱门迎凉有感》 爱国主义爱国主义是中华民族的民族精神,在任何时候、任何地点都是一个民族的精神支柱,国家和社会的凝聚力,检验个人行为的试金石。

而显然屈原在这方面做到了当时社会的最高级。讨论——其他写爱国主义的诗歌大都以正面事例或山河动荡为题材,而此首诗为何选取惨痛的败仗——这一败士气的事件来抒情?

这与诗人要表达的感情有关,诗人大量运用反衬,侧面写出楚军将士的无畏死亡、喋血报国的悲壮情怀,比正面事例蕴含的情感更加强烈,更引读者入境体会。谢谢,

再见!

因遭贵族排挤,被流放沅湘流域。后因楚国政治腐败,首都郢被秦攻破,既无力挽救,又深感政治理想无法实现,遂投汨罗江而死。

他写下了《离骚》《九章》《九歌》等许多不朽诗篇。其诗抒发了炽热的爱国主义思想感情,表达了对楚国的热爱,体现了他对理想的不懈追求和为此九死不悔的精神。他在吸收民间文学艺术营养的基础上,创造出骚体这一新形式,以优美的语言、丰富的想象,融化神话传说,塑造出鲜明的形象,富有积极浪漫主义精神,对后世影响很大。其传世作品,均见汉代刘向辑集的《楚辞》。 九歌《九歌》是《楚辞》篇名。原为传说中的一种远古歌曲的名称,战国楚人屈原据民间祭神乐歌改作或加工而成。《国殇》一篇,是悼念和颂赞为楚国而战死将士;多数篇章,则皆描写神灵间的眷恋,表现出深切的思念或所求未遂的伤感。王逸说是屈原放逐江南时所作。但现代研究者多认为作于放逐之前,仅供祭祀之用。《九歌》十一篇《东皇太一》 天神

《云中君》 云神

《湘君》、《湘夫人》 湘水之神

《大司命》 主寿命之神

《少司命》 主子嗣之神

《东君》 太阳神

《河伯》 河神

《山鬼》 山神

《礼魂》 送神曲

《国殇》 人

概况 《九歌》是屈赋中最精、最美、最富魅力的诗篇。它代表了屈原艺术创作的最高成就。《九歌》以楚国宗祖的功德和英雄业绩为诗;以山川神祇和自然风物为诗;以神话故事和历史传说为诗,淋漓尽致地抒发了诗人晚年放逐南楚沅湘之间忠君爱国、忧世伤时的愁苦心情和“荡志而愉乐”,“聊以舒吾忧心”,“寓情草木,托意男女”,“吟咏情性,以风其上”的心旨。

《九歌》包括11章,而“11”这个数值,古今都有两派意见——虚指和实指。内容形式 从《九歌》的内容和形式看,似为已具雏形的赛神歌舞剧。《九歌》中的“宾主彼我之辞”,如余、吾、君、女(汝)、佳人、公子等,它们都是歌舞剧唱词中的称谓。主唱身份不外三种:一是扮神的巫觋,男巫扮阳神,女巫扮阴神;二是接神的巫觋,男巫迎阴神,女巫迎阳神;三是助祭的巫觋。所以《九歌》的结构多以男巫女巫互相唱和的形式出现。这样,《九歌》中便有了大量的男女相悦之词,在宗教仪式、人神关系的纱幕下,表演着人世间男女恋爱的活剧。这种男女感情的抒写,有时表现为求神不至的思慕之情,有时表现为待神不来的猜疑之情,有时表现为与神相会的欢快之情,有时表现为与神相别的悲痛与别后的哀思。从诗歌意境上看,颇有独到之处。 朱熹曾评《九歌》说:“比其类,则宜为三《颂》之属;而论其辞,则反为《国风》再变之《郑》、《卫》矣。”(《楚辞辩证》)同是言情之作,而《九歌》较之《诗经》的郑、卫之风,确实不同。但这并非由于“世风日下”的“再变”,而是春秋战国时期南北民族文化不同特征的表现。郑、卫之诗,表现了北方民歌所特有的质直与纯朴;而《九歌》则不仅披上了一层神秘的宗教外衣,而且呈现出深邃、幽隐、曲折、婉丽的情调,别具一种奇异浓郁的艺术魅力。 男女之情并不能概括《九歌》的全部内容。作为祭歌,由于它每一章所祭的对象不同,内容也就有所不同,如《东皇太一》的肃穆,《国殇》的壮烈,便与男女之情无涉。《国殇》是一首悼念阵亡将士的祭歌,也是一支发扬蹈厉、鼓舞士气的战歌。它通过对激烈战斗场面的描写,热烈地赞颂了为国死难的英雄,从中反映了楚民族性格的一个侧面

创作背景 在屈原生活的楚怀王和楚顷襄王时代,秦国经过商鞅变法,在战国七雄中后来居上,扩张势头咄咄逼人,楚国成为其攻城略地的主要对象之一。但楚怀王却放弃了合纵联齐的正确方针,一再轻信秦国的空头许诺,与秦交好,当秦国的诺言终成画饼时,秦楚交恶便不可避免。自公元前313年 起,楚国曾经和秦国发生多次战争,都是秦胜而楚败。仅据《史记·楚世家》记载:公元前312年,楚秦战于丹阳,楚军大败,大将屈殇被俘,甲士被斩杀达8万,汉中郡为秦所有。楚以举国之兵力攻秦,再次大败于蓝田。 公元前301年,秦与齐、韩、魏联合攻楚,杀楚将唐昧,取重丘。次年,楚军再次被秦大败,将军景缺阵亡,死者达2万。再次年,秦攻取楚国8城,楚怀王被骗入秦结盟,遭到囚禁,死在他国。其子顷襄王即位。三年后,秦再攻楚,大败楚军,斩首5万,攻取15座城池。在屈原生前,据以上统计。楚国就有15万以上的将士在与秦军的血战中横死疆场。后人指出:《国殇》之作,乃因“怀、襄之世,任馋弃德,背约忘亲,以至天怒神怨,国蹙兵亡,徒使壮士横尸膏野,以快敌人之意。原盖深悲而极痛之”。

古代将尚未成年(不足20岁)而夭折的人称为“殇”,也用以指未成丧礼的无主之鬼。按古代葬礼,在战场上“无勇而死”者,照例不能敛以棺柩,葬入墓域,也都是被称为“殇”的无主之鬼。在秦楚战争中,战死疆场的楚国将士因是战败者,故而也只能暴尸荒野,无人替这些为国战死者操办丧礼,进行祭祀。正是在一背景下,放逐之中的屈原创作了这一不朽名篇。

九歌-国殇 操吴戈兮被犀甲,车错毂兮短兵接。

旌蔽日兮敌若云,矢交坠兮士争先。

凌余阵兮躐余行,左骖殪兮右刃伤。

霾两轮兮絷四马,援玉枹兮击鸣鼓。

天时怼兮威灵怒,严杀尽兮弃原野。

出不入兮往不反,平原忽兮路超远。

带长剑兮挟秦弓,首身离兮心不惩。

诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌。

身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄。

因声求气,吟咏诗韵“兮”字的作用——

不仅增强了诗的节奏感,将句式缩短,一唱三叹,也是感情表达越显庄重,特别是最后两句“身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄”,把作者对爱国将士们的崇敬之情推向了高潮,增强了全诗的悲壮美。

写作特点:句式整齐精炼,增强庄严肃穆感。

被:通“披” 。

毂:战车的轮轴。

短兵:短兵器。

操吴戈兮被犀甲,车错毂兮短兵接。手拿干戈啊身穿犀皮甲,战车交错啊刀剑相砍杀。 旌蔽日兮敌若云,矢交坠兮士争先。矢交坠:纷纷坠落在阵地上。 旗帜蔽日啊敌人如乌云,飞箭交坠啊士卒勇争先。 凌余阵兮躐余行,左骖(cān)殪(yì)兮右刃伤。 。凌:侵犯。

躐(liè):践踏。

行:行列。

骖(cān)殪(yì) :骖马倒地而死 。

刃伤:被兵刃所伤。犯我阵地啊践踏我队伍,左骖死去啊右骖被刀伤。 霾(mái)两轮兮絷(zhí)四马,援玉枹(fú)兮击鸣鼓霾:通“埋”,坚守不退。

絷:被绊住 。

援:手持。

枹:鼓槌 。

鸣鼓:很响亮的鼓 。 埋住两轮啊绊住四匹马,手拿玉槌啊敲打响战鼓。天时怼(duì)兮威灵怒,严杀尽兮弃原野 。 天时怼:指上天都怨恨。

威灵:威严的神灵。

严杀:严酷地杀戮。天昏地暗啊威严神灵怒,残酷杀尽啊尸首弃原野。出不入兮往不反 ,平原忽兮路超远。 反:通“返”,生还。

忽:渺茫,不分明。

超远:遥远无尽头。 出征不回啊往前不复返,平原迷漫啊路途很遥远。带长剑兮挟秦弓,首身离兮心不惩。 秦弓:指良弓。

惩:悔恨。 佩带长剑啊挟着强弓弩,首身分离啊壮心不改变。 诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌。 诚:诚然,确实。

以:且。

武:威武。

终:始终。实在勇敢啊富有战斗力,始终刚强啊没人能侵犯。 身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄。 神以灵:指死而有知,英灵不泯。

神:指精神。

鬼雄:魂魄成为鬼中的豪杰。身已死亡啊精神永不死,您的魂魄啊为鬼中英雄!

另一版翻译 今日朝堂之上,听闻强秦来犯,这是今年第几次来犯了,已经记不清。只是持强凌弱,强者生存一向是社会生存法则,我们如果不想被灭国,只有顽强抵抗。

幸运的是,我们楚国即使国力不敌强秦,但是我们的将士个个英勇善战,每次也能成功抵抗强秦的一次又一次来犯。这次大王派我当监军,我有幸目睹了我军拼死沙场的壮观景象。

清晨,沙场云雾缭绕,天空都漫着一股死气,那是肃杀之气,更是保卫国家的刚正之气。

远方,触目惊心的是我的将士们,手拿吴戈,身穿犀皮甲,战车交错,刀剑相砍杀。旗帜蔽日,敌人如乌云,飞箭交坠,士卒勇争先恐后地扑上去。明知前方道路危险,为了国家,为了父母妻儿,继续拼死作战。

犯我阵地,践踏我队伍的敌军,今日即为你们的死期。战况十分激烈,左骖死去,右骖被刀伤。将军被埋住两轮,绊住四匹马,双方都伤亡很惨重。

鼓手手拿玉槌,敲打响战鼓。此时沙场天昏地暗,死魂惹的神灵们都发怒,一时间只见尸首遍布原野。

终于在我的将士视死如归的战斗下,把敌军嚣张的气焰压了下去,以我们战胜为终结束了这场战斗。

看着将士们欢腾的笑颜,我的泪不禁落下。

我的将士们啊!从出征开始,你们就应该知道这是场硬战吧,坚强如你们没有人害怕,更没有人想要退出这场战斗。

出征即代表了一去不复返的结局,你们很有勇气,是我的英雄。我们的国家需要你们这样勇敢的将士,即使心疼你们受伤,你们阵亡,可是我们是楚国的子民,我们的出生就是为了楚国的兴荣,那些为国牺牲的将士,人民永远记得你们,那些伟岸的身姿、强悍的战斗力,永远印入人民的脑海,你们身虽然已死亡但是精神永不死,您们的魂魄将为鬼中英雄。

? 将士们,你们是楚国的英雄,为国捐躯是我们最大的荣耀,楚国将在你我的努力下屹立不倒,千秋万代!

全诗结构第1-4句 ——敌我遭遇

第5-8句 ——奋力死战

第9、10句 —— 兵败身死

第11-14句 ——视死如归

第15、16句 ——至死不屈

第17、18句 ——浩气长存 分层赏析全诗可分两大段。从开头至“严杀尽兮弃原野”为第一段,是叙写将士们与敌人激战及壮烈牺牲的经过(叙事)。

首句“操吴戈兮被犀甲”。吴戈,是吴国制造的戈。吴国在古代以制造锋利的武器著名。犀甲,是犀牛皮制做的极耐用的铠甲。但作者此处用“吴戈”、“犀甲”二词,并不是要说明楚军装备的精良,而是要描绘出楚国将士的雄姿。而描绘将士的雄姿,恰又为下文描写他们牺牲之壮烈打下了基础:这是一群英雄战士奔赴战场,去和敌人作殊死的战斗。因此,开头这一句对楚国将士雄姿的描绘,对全诗悲壮气氛的形成是十分重要的。 “车锗毅兮短兵接”三句是写初战时的情景。“旌蔽日兮敌若云”是说敌人的旌旗遮天蔽日,他们人数众多,远远超出了我军之上,像是被狂风驱赶的满天乌云,黑压压地向我方阵地涌了过来。这一句不仅写出了敌人的强大、声势的凶猛,以反衬楚国将士的英勇无畏;同时也是用浓笔重墨,描绘出了浓烈的战场气氛:天昏地暗,日月无光。增强了全诗的悲壮色彩。

尽管面对着强大的敌人,楚国的将士们仍旧奋勇争先,冒着飞蝗般的箭雨,冲上前去,和敌人展开了一场短兵相接的战斗我们的耳中仿佛听到了沉闷的战车相撞声,戈剑相击的叮当声,战士们嘶哑的呐喊声。真是“主客相搏,山川震眩,声折江河,势崩雷电。” 一场多么惊心动魄的屠杀啊! 但是,毕竟敌我力量悬殊。楚国的将士渐渐力不能支了。“凌余阵兮躐余行”六句,描写了他们作最后的殊死格斗和壮烈牺牲的经过:战阵被冲乱了,行列被冲跨了,驾车的战马或死或伤,为国家献身的时刻到了!楚国的将士们将剩余战车的两轮埋入土中,用绳索将驾车的战马羁绊在一起一一这是古代车战中所谓“方马埋轮”的战术。尽管古代军事家孙子认为这种战术“未足恃也”(《孙子?九地》),但楚国将士们此刻正是运用这一战术行动,来表示他们必死的决心。而作为楚军统帅的将领,则拼尽全力,擂响了最后的战鼓。这震天撼地的鼓声,向敌人威严地宣告:楚国的将士个个都是英雄,他们至死不会在敌人面前表现出丝毫的怯懦和恐惧!但是,鼓声终于沉寂了,楚军将士的尸体横陈在广阔的原野上,他们全体为国捐躯了! 从“出不入兮往不反”至结束,为第二段,是作者对牺牲将士的哀悼与颂扬。

“出不入”四句紧承上文,写出了作者对“严杀尽兮弃原野”的将士们无比沉痛的悼念:祖国的英雄们呵,你们一去不复返了。在那遥远的旷野里,你们安息了,永远地安息了!但是,这四句的感彩并不仅仅是沉痛。作者用“出不入”和“往不反”这两个同义重复的词组,强调出了楚国将士受命忘身、义无反顾的英雄形象。因此,在沉痛之中又充满了“壮士一去兮不复还”的悲壮。“带长剑兮挟秦弓,首身离兮心不惩”二句写战死者死后仍保持着战斗的雄姿,更加深了这种悲壮气氛。 最终章诗的最后四句,作者怀着极大的敬意,对为国牺牲的将士作了热血沸腾的颂扬。既颂扬他们生前的勇武刚强、凛不可犯;更颂扬他们死后威灵显赫,永为鬼雄。这最后四句,是写实,也是祝祷;是对死者的歌颂,也是对生者的激励。全诗激昂慷慨、悲愤壮烈的气氛达到了最高点。 艺术鉴赏1.动静结合

全篇着力描写了复杂、壮阔的战斗场面,将战场上的静物如吴戈、犀甲、长剑、秦弓以及战车、战马、战鼓、战旗等,都进行了动态的描写。诗人运用富有特色的“操”、“被”?、“蔽”、“躐”、“殪”、“霾”、“援”、“击”、“带”、“挟”等单音动词,分别描摹士兵的装束、动作、士气和战斗的进程,传神地表现了将士们的英雄本色,渲染了战争的残酷。栩栩如生的描写,为最后四句点晴式的议论文字做了极为形象的铺垫与展示。2.对照映衬

为了突出事物的形象性,在全篇整齐的夹带“兮”字的句式中,有些句内采用对照映衬的手法,从两方面把意思表达得完整而深刻:“左骖殪兮右刃伤”,表现了在敌众我势下,我方付出惨重代价;“出不入兮往不返”,说明了战士们慷慨出征,义无反顾;“首身离兮心不惩”,写出了烈士们身虽死而志不屈;“诚既勇兮又以武”,从精神和武艺两方面评价烈士的勇敢和善战;“身既死兮神以灵”,赞颂壮士虽死,英灵不灭。为了求得形象的精确性,诗人用最贴切的语言刻画事物的情状,给读者印象深刻,充分彰显语言艺术的惊人表现力。《国殇》内容悲壮,现实感强,风格雄浑刚健,具有崇高而壮丽之美;布局谨严,篇幅短小,场面阔大,实为名作。?

此诗流传千古的五个条件1.时代条件

《国殇》是一首祭歌,更是一首血泪交并的爱国主义、英雄主义的赞歌。古代流传至今的祭诗、祭文何止千数,但写得如此激动人心、鼓舞斗志的,却绝无仅有。这首先是由诗歌所产生的时代环境决定的。 屈原所处的时代,正是楚国由盛而衰的转新点。由于楚怀王、顷襄王父子的昏庸,焚国接连大败于强秦,丧城失地,牺牲惨重。但是,楚国人民是富有光荣爱国主义传统的人民。“楚虽三户,亡秦必楚”的口号之所以会产生,就有这样一个重要因素在内。惨重的牺牲并没有把他们吓倒,反而激起了他们报仇雪恨的决心。这就是《国荡》这一悲壮祭歌得以产生的土壤和条件。2.情感条件

所以,屈原此作在颂悼阵亡将士的同时,也隐隐表达了对洗雪国耻的渴望,对正义事业必胜的信念,从此意义上来说,他的思想是与广大人民息息相通的。

作为中华民族贡献给人类的第一位伟大诗人,他所写的绝不仅仅是个人的些许悲欢,那受诬陷被排挤,乃至流亡沅湘的坎坷遭际;他奉献给人的是那颗热烈得近乎偏执的爱国之心。他是楚国人民的喉管,他所写的《国殇》,包括其他一系列作品,道出了出国人民热爱家园的心声。3.感受条件

本篇在艺术表现上与作者其他作品有些区别,乃至与《九歌》中其他乐歌也不尽一致。

它不是一篇想像奇特、辞采瑰丽的华章,然其“通篇直赋其事”,深挚炽烈的情感,以促迫的节奏、开张扬厉的抒写,传达出了与所反映的人事相一致的凛然亢直之美,一种阳刚之美,在楚辞体作品中独树一帜,读罢实在让人有气壮神旺之感。4.作者条件

但更直接的原因,应归功于伟大诗人屈原自己所具有的崇高的爱国主义精神。屈原自己就是一个“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”、“虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩” 的爱国志士,因此他才能写出“首身离兮心不惩”、“终刚强兮不可凌”这样惊天地、泣鬼神的诗句。正因为屈原自已是一个从不考虑个人的荣辱得失,一心只想到国家的利益、前途的人,因此《国殇》对那些牺牲了的将士才会是充满了敬意的颂扬,而不是凄凄惨惨的哀悼和悲悲切切的同情。5.内容原因

这首祭歌之所以如此悲壮动人,除了以上两方面的原因,作者能抓住最有代表性的外部特征,用简练的笔触勾画出楚国将士的英雄形象,也是一个重要原因。如“操吴戈兮被犀甲”,“带长剑兮挟秦弓”二句,一写生前,一写死后,均十分生动形象地表现了楚国将士的勇武姿态和至死不屈的气概,增强了诗歌的悲壮色彩。 通过战场景象的夸张描写来烘托、渲染楚军将士牺牲的英勇悲壮,是本诗的又一成功之处。除了前面已提到的“旌蔽日兮敌若云”一句外,我们再看“天时坠兮威灵怒,严杀尽兮弃原野”二旬。“严杀尽兮弃原野”虽然景象很悲惨,但“天时坠兮威灵怒”一句使人想象此时战场上狂风怒吼,飞沙走石,好像天神在为楚军将士的壮烈牺牲而悲怆,而愤怒呼号。这就有力地渲染烘托出了一种悲壮的气氛,接下去该“严杀尽兮弃原野”一句,感觉上就不是悲惨、不是恐怖,而是一种英勇献身的悲壮。 爱国主义诗歌1、位卑未敢忘忧国——宋.陆游《病起书怀》

2、寸寸山河寸寸金——清.黄遵宪《赠梁任父母同年》

3、捐躯赴国难,视死忽如归——三国.魏.曹植《白马篇》

4、山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍——宋.文天祥《过零丁洋》

5、一片丹心图报国,两行清泪为忠家。——明·于谦

6、一身报国有万死,双鬓向人无再青。——宋·陆游

7、向北望星提剑立,一生长为国家忧。 ——唐·李梦阳

8、长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。——屈原《离骚》

9、王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。——陆游《示儿》

10、遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。——陆游《秋夜将晓出篱门迎凉有感》 爱国主义爱国主义是中华民族的民族精神,在任何时候、任何地点都是一个民族的精神支柱,国家和社会的凝聚力,检验个人行为的试金石。

而显然屈原在这方面做到了当时社会的最高级。讨论——其他写爱国主义的诗歌大都以正面事例或山河动荡为题材,而此首诗为何选取惨痛的败仗——这一败士气的事件来抒情?

这与诗人要表达的感情有关,诗人大量运用反衬,侧面写出楚军将士的无畏死亡、喋血报国的悲壮情怀,比正面事例蕴含的情感更加强烈,更引读者入境体会。谢谢,

再见!

同课章节目录

- 第一单元 文学作品中的典型

- 一 阿Q正传(节选)

- 二 哈姆莱特(节选)

- 三 *套中人

- 四 *典型

- 第二单元 艺术与审美

- 五 画说

- 六 你为什么会感到愉快--从生理学观点谈美与美感

- 七 *昆剧的故事

- 八 *音乐短章

- 第三单元 走向社会

- 九 青年在选择职业时的考虑

- 十 生命的节日

- 十一 *《傅雷家书》两篇

- 第四单元 戏剧及其赏析

- 十二 《雷雨》(节选)(曹禺)

- 十三 曹操与杨修

- 十四 *戏剧知识短文两篇

- 第五单元 浩然正气

- 十五 《论语》七则

- 十六 《孟子》二章

- 十七 *国殇

- 十八 *《指南录》后序

- 十九 *左忠毅公逸事

- 第六单元 人生与艺术境界

- 二十 子路、曾晳、冉有、公西华侍坐

- 二十一 兰亭集序

- 二十二 *琵琶行(并序)

- 二十三 *《秋声赋》

- 二十四 *文论十则