(人教新课标版)高二历史必修三课件:第3课宋明理学 (共47张PPT)

文档属性

| 名称 | (人教新课标版)高二历史必修三课件:第3课宋明理学 (共47张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-09-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件47张PPT。 课程标准:

1、掌握程朱理学和陆王心学的主要内容和特点,理解理学和心学的思想内涵;

2、正确评价程朱理学和陆王心学的历史地位。第3课 宋明理学 汉武帝以后 魏晋南北朝时期 隋朝时期 唐朝时期儒学繁盛,确立正统地位佛教盛行并本土化,道教传播广儒学提出“三教合归儒”、“三教合一”“三教并行”政策,儒学受挑战汉至唐哲学思想的发展 三教

佛教是外来的宗教,它创自古代印度,西汉末东汉初传入中国内地,佛教宣扬人生一切皆苦、现实世界一切皆空的苦空二谛学说,主张超脱尘世,出家修行,落发为僧。 道教则是中国土地上自生的宗教,它正式创始于东汉末年,其思想渊源则可追溯到战国时期的神仙方术思想,乃至上古时代的民间巫术等。道教追求长生不死成神仙,也掺杂了道家学说。 儒家讲的是入世主义,宣扬治平之道,即所谓正心,诚意、齐家、治国、平天下之道,重视的是现实社会的治理。一、三教合一 1、隋唐时期的儒学面临挑战 一、三教合一★ 魏晋南北朝统治阶级对佛教的扶持;

★ 动荡和战乱时代,佛教宣扬的来生幸福给予

人民精神寄托;

★ 寺院占有大量土地,僧尼不入户籍,可逃避

赋役,破产农民大量投身寺院,形成独立的寺院

经济;

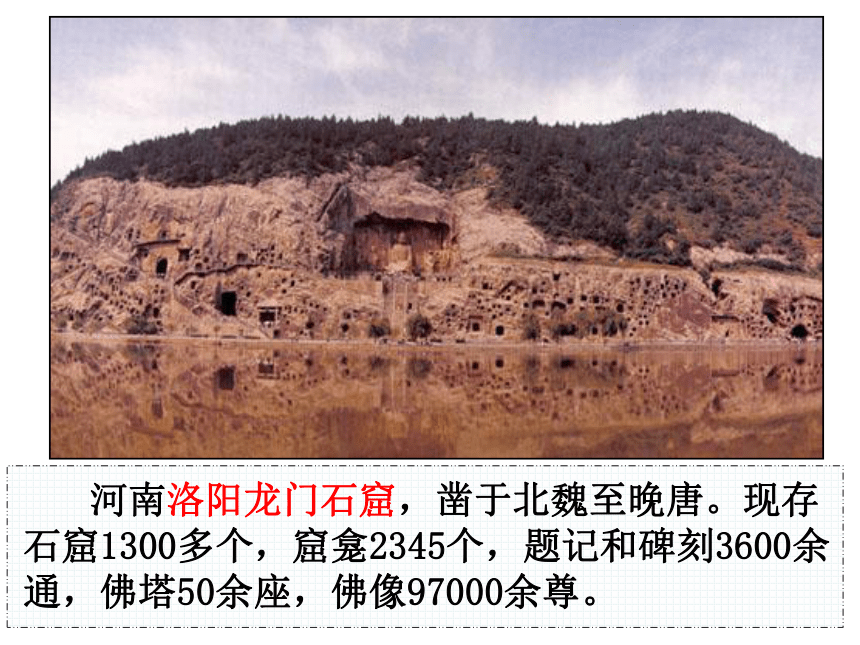

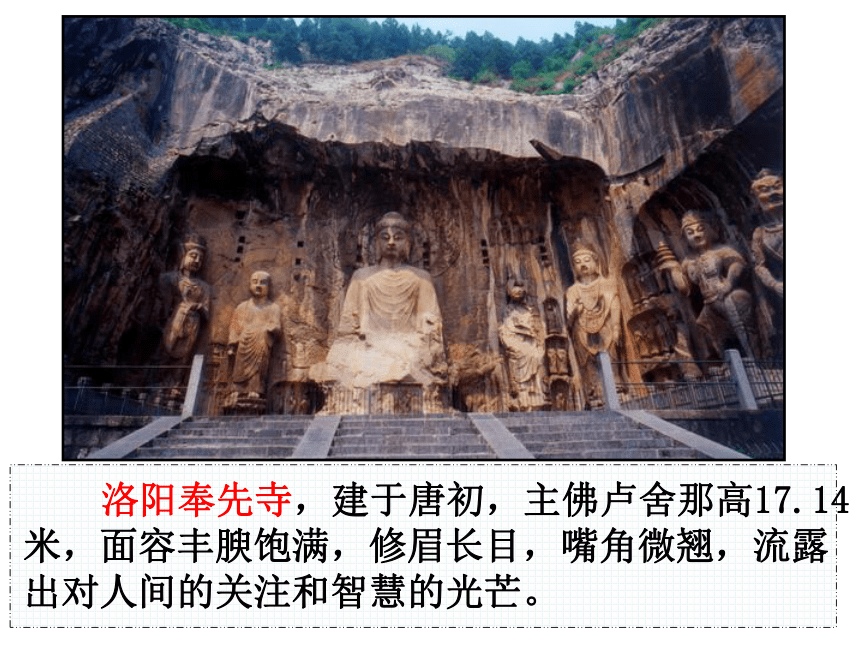

★ 佛教为了适应中国而进行自我改造。①佛教盛行 白马寺建于东汉,是佛教传入我国后第一座官修寺院,被尊为中国佛教“祖庭”和“释源”,“中国第一古刹”。 河南洛阳龙门石窟,凿于北魏至晚唐。现存石窟1300多个,窟龛2345个,题记和碑刻3600余通,佛塔50余座,佛像97000余尊。 洛阳奉先寺,建于唐初,主佛卢舍那高17.14米,面容丰腴饱满,修眉长目,嘴角微翘,流露出对人间的关注和智慧的光芒。 梁武帝名萧衍,南朝梁开国君主。自幼饱读儒家经书。后一度信奉道教,对阴阳、五行、星算无所不通,经常屈驾拜访著名道士陶弘景,以至于时人将陶称为“山中宰相”。后来梁武帝又舍道释佛,随着他“舍身”同泰寺,要以皇帝之身出家,他推崇佛教达到戏剧性的高潮。佛道盛行的缩影──另类皇帝梁武帝 东汉末期,道教开始在下层民众中流行,

太平道和五斗米道是道教最早的表现形式,太

平道发动了东汉末年的黄巾起义。起义失败

后,太平道遭到镇压,但道教在江南江北广大

地区仍然继续流传,在上层社会中也拥有不少

信徒。东晋时道教日盛,不仅有皇帝、大臣信

奉,下层民众中也拥有众多的信徒。②道教在民间传播1、隋唐时期的儒学面临挑战 一、三教合一①佛教盛行 福建泉州清源山老君岩,刻画的是道家宗主老子洞悉世间沧桑、慈祥而睿智的形象。 道教圣地——武当山古建筑群,现存4座道教宫殿、2座宫殿遗址、2座道观及大量神祠、岩庙。③儒学本身的缺陷 儒学本身在思辩性和理论性方面存在着严

重的不足。儒学在孔子创立之时,只是一些伦

理原则和教条。在宋明儒学家看来,以往的这

些论证要么是“不备”,要么是“不明”。一、三教合一②道教在民间传播1、隋唐时期的儒学面临挑战 ①佛教盛行2、儒、佛、道三家的相互影响和融合 道教理论和儒家思想结合起来,提出道教

徒要以忠孝仁信为本; 佛教调整了与世俗王权的关系,调整了与

儒学的关系,调整了与民俗的关系。 儒家的政治伦理思想和道家哲学思想有机

地结合在一起; 隋唐时期,儒学发展进入三教合一时期,三教形成三足鼎立之势。一、三教合一 隋唐佛教道教的发展 1、隋朝重视佛教,隋文帝广建佛寺;隋末,道教徒积极参与灭隋建唐;

2、唐初,李渊、李世民尊道抑佛,确立道教特殊地位;李世民又利用佛教“因果报应”宣传政治,并亲自为玄奘译经写序文;

3、武则天用佛教篡位,佛教位于道教之上;

4、唐睿宗、玄宗父子迷信道教;

5、唐肃宗、代宗崇佛,出现第二次崇佛高潮;

6、唐武宗废禁佛教,独尊道教,道教第三次胜于佛教优势。

7、唐懿宗时期出现第三次崇佛高潮。

儒学的发展三教争论中,儒学日益处于劣势地位,明显来自佛道两家的压力。韩愈:“道统说”。他积极援佛入儒、援道入儒。提出“仁、义”为儒学之“道”,以尧舜禹汤文武周公孔孟为儒家传授谱系,并以自己的道统继任,开“道统”先河。柳宗元:“元气论”。他以“阴阳元气”为“天道”、以“仁、义”为“人道”,并由此构筑了一个以“道”为核心范畴的合天地自然、社会伦理一体化的理论体系,实开宋明理学之端绪。 此图绘佛、道、儒三教

的创始人释迦牟尼、老子、

孔子三人于一图之中,似正

在辩经论道,体现了中国古

代“三教合一”的社会思

潮。画面中,释氏趺坐于菩

提树下成为画面主体,老子

坐于蒲草之上,与一身士大

夫装束的孔子相对。《三教图》清·丁云鹏处处留痕——三教合一 新兴的儒学思潮既要回答佛、道关于

宇宙、自然的深层思考,还要把这些思考

与传统儒家对现实人生的关怀联系起来。

到宋代,逐渐确立了一个以“理”或“天

理”为核心的观念系统,因而被称为“理

学”。1、理学在宋代形成的历史背景:★ 宋代加强专制主义中央集权,统治者重文轻武,对学术文化较少干涉,学术活跃。★ 宋代经济文化的发展,农业手工业和科技的进步,对自然和社会规律的思考增多★ 儒释道三教长期争论与融合的结果二、程朱理学 ★ 隋唐五代分裂混乱,伦理道德严重破坏,急需恢复社会人伦秩序;★ 北宋有宽松的思想环境,学者相互辩论、大胆创新含义:理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,

又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。 朱熹和二程兄弟所谓的“理”,既指自然

的普遍法则,也指人类社会的当然原则,它适

用于自然、社会和一切具体事物。他们把儒家

传统的“天人合一”用“天人一理”的形式来

表达,中国上古哲学中“天” 的具象地位,

开始被抽象的“理”所代替。二、程朱理学 2、理学的含义和代表人物:道、佛儒(根本)(目的)二、程朱理学 2、理学的含义和代表人物:宋明理学3、程朱理学的主要思想:二、程朱理学 材料一:宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地。

材料二:其(理)张之为三纲,其纪之为五常。

材料三:诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。请概括:理学认为世界的本原是什么? 理学还涵盖了哪些领域?理学的宇宙观:

“理”是世界的本原

其实质是客观唯心主义,即认为世界统一于人的意识之外的精神存在物如绝对精神、上帝的意志。二、程朱理学 材料四 “所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理?”

“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”。学习和修养的目的就是“遏人欲而存天理”。理学的道德观:

天理与三纲五常紧密相连,存天理,灭人欲二、程朱理学 材料五:

今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。

一事不穷,则阙了一事道理;

一物不格,则阙了一物道理。 ———格物致知。怎么才能通达“理”?理学的方法论世界观(核心):天理是万物本原,先理后物——客观唯心主义道德观:理在社会上表现为儒家道德规范——存天理灭人欲方法论:格物致知,明道德之善3、程朱理学的主要思想:(道教)(儒家)二、程朱理学 二程(北宋)观点★天理是万物本原,先理后物★把天理和伦理道德直接联系起来★“格物致知”把握“理”朱熹(南宋)观点★理之源在于天理★天理就是三纲五常,存天理灭人欲★“格物致知”明道德之善4、程朱理学的影响:◇朱熹编著《四书章句集注》,成为后世科举

依据的教科书。◇用三纲五常维系封建专制制度,压抑、扼杀人们的自然欲求。◇南宋以后,程朱理学成为官方哲学;明朝初年,程朱理学被统治者大力推崇,巩固其在思想界的统治地位。◇学术思想影响海外,在日本和朝鲜形成“朱子学”。二、程朱理学 朱熹来岳麓书院讲学时手书,清道光七年(1827)欧阳厚均重刻。忠孝廉节碑三从四德

“三从” 在家从父、出嫁从夫、夫死从子

“四德” 妇德、妇言、妇容、妇功 陆九渊(1139-1192),号

象山先生,字子静。南宋著

名哲学家、教育家。与当时

著名的理学家朱熹齐名,史

称“朱陆”。陆九渊是中国

“心学”的创始人。明朝的

王阳明发展其学说,成为中

国哲学史上著名的“陆王学

派”。1、陆九渊的生平和思想:三、陆王心学 ★“反省内心”以求理★心是天地万物的渊源 陆九渊的思想将理学发展到新阶段,号称

“心学”。☆人皆有是心,心皆具是理。☆此心此理,我固有之,所谓万物皆备于我,

昔之圣贤先得我心之所同然者耳。☆宇宙便是吾心,吾心即是宇宙。心皆是理,

心即理也。1、陆九渊的生平和思想:三、陆王心学 2、王阳明的生平和思想: 王守仁(1472—1528),

字伯安,浙江余姚人,因被贬

贵州时曾居住于阳明洞,世称

阳明先生、王阳明。是我国古

代有名的哲学家、教育家、政

治家和军事家,“心学”的集

大成者三、陆王心学 ☆心外无物,心外无事,心外无理。

☆吾心之良知,即所谓天理也。致吾心良知之

天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣。

☆破山中贼易,破心中贼难。

☆苟此心之存,则此理自明。★“致良知”★“知行合一”三、陆王心学 2、王阳明的生平和思想:★“心外无物”“心外无理”小故事 人人可为圣贤:有一个叫杨茂的聋哑人听王守仁讲,人人都可以成为圣贤,就以写字问王守仁。王问:“你嘴巴不能说话,耳朵也听不到声音,那你的心能分得清是非吗?”杨答:分得清是非。王说:“只要你心中分得清是非,存在天理,你就是个聋哑型的圣贤啊。”这体现了“心即理”的思想。宋明理学的特点 1、儒学进一步思辨化和官方化;

2、更多吸收了佛道因素;

3、更加强调伦理道德为其思想的核心。影响相同:★都有助于统治者维护专制统治,压制、扼杀

人们的自然欲求★都是儒学的表现形式,都继承了孔孟“仁”、

“礼”的思想,都认为世界本原是“理”。★重视主观意志,强调人的社会责任和历史使

命,对塑造中华民族的性格都起了积极影响。内容相同:★“纲常伦纪,即为天理”四、程朱理学和陆王心学的异同◆程朱理学认为世界的本原是外在的“理”

◆陆王心学认为世界的本原是内在的“心”△程朱理学主张用“格物致知”的方法去认识

和把握“理”

△陆王心学提出,求“理”就是进行内心的反

省,克服私欲,回复良知就能成为圣贤对世界本原的具体认识不同:把握“理”的途径不同:四、程朱理学和陆王心学的异同(2014年全国). 人性是先秦以来一直讨论的问题。基于对人性的新认识,宋明理学家主张“存天理,灭人欲”,他们认为人性( )

A.本质是善 B.本质为恶 C.非善非恶 D.本善习远1、据《古今图书集成》记载:古代女子列入“闺节”、“闺烈”的烈女节妇,唐朝为51人,宋朝为267人,明朝为36000人。这种变化趋势表明

A.礼教束缚渐趋强大

B.君主专制逐渐强化

C.中央集权不断加强

D.夫权社会基本形成拓展训练 2、 如果有人向陆九渊请教为学的方法和态度,

他应该会回答下列哪一叙述?

A.学问要求是尚实,方有助于国计民生

B.学习先圣先贤的经验和心得

C.要注重人内心的涵养工夫

D.要勤于读书研究,努力用功拓展训练 3、“菩提本无树,明镜亦非台;本来无一

物,何处惹尘埃?”这是唐朝禅宗六祖慧能的

佛偈,其修炼的意境与下列哪种哲学吻合?

A.孔孟之学 B.老庄哲学

C.程朱理学 D.陆王心学 拓展训练 4、史学家张岱年称:“阳明先生创良知之说,

为暗室一炬。”文中的“良知”是指:

A.内心世界 B.自然规律

C.社会规律 D.天的意志 拓展训练 5、下列言论不符合宋明理学思想观点的是

A.“夫天下之事,莫不有理”

B.“父子君臣,天下之定理”

C.“穿衣吃饭,即是人伦物理”

D.“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭” 拓展训练 6、“一事不穷,则阕了一事道理;一物不格,

则阕了一物道理”,其言论反映出朱熹:

①主张“格物致知”

②提倡研究具体事物,包括研究自然界事物

③具有怀疑、创新的科学精神

④主张“存天理,灭人欲”

A.①②③ B.①②④

C.①② D.①③ 拓展训练 7、古代有一个佛偈故事:庙前佛幡随风而动,

方丈以此考问众徒。甲徒曰:“风催幡动!”

乙徒曰:“幡何动?分明是你心动!心动才有

幡动!”。下面的思想与乙徒相近的是:

A.万物皆只有一个理

B.有理而后有气

C.宇宙便是吾心

D.父子君臣,天下之定理 拓展训练 8、宋明理学与先秦儒学相比,其重大发展有

①吸收了佛教和道教的思想

②完成了理论化、思辨化的过程

③封建的伦理道德行为规范形成

④具有浓郁的人文主义精神

A.①②③ B.②③④

C. ①③④ D.①②④ 拓展训练 可取:

①和谐意识 ②忧患意识

③崇尚道德 ④强调力行不可取:

①尊卑等级 ②重男轻女

③因循守旧 ④重利轻义

⑤重礼轻法对宋明理学应采取的态度:

批判、继承、改造;去粗存精,去伪存真。学习延伸

1、掌握程朱理学和陆王心学的主要内容和特点,理解理学和心学的思想内涵;

2、正确评价程朱理学和陆王心学的历史地位。第3课 宋明理学 汉武帝以后 魏晋南北朝时期 隋朝时期 唐朝时期儒学繁盛,确立正统地位佛教盛行并本土化,道教传播广儒学提出“三教合归儒”、“三教合一”“三教并行”政策,儒学受挑战汉至唐哲学思想的发展 三教

佛教是外来的宗教,它创自古代印度,西汉末东汉初传入中国内地,佛教宣扬人生一切皆苦、现实世界一切皆空的苦空二谛学说,主张超脱尘世,出家修行,落发为僧。 道教则是中国土地上自生的宗教,它正式创始于东汉末年,其思想渊源则可追溯到战国时期的神仙方术思想,乃至上古时代的民间巫术等。道教追求长生不死成神仙,也掺杂了道家学说。 儒家讲的是入世主义,宣扬治平之道,即所谓正心,诚意、齐家、治国、平天下之道,重视的是现实社会的治理。一、三教合一 1、隋唐时期的儒学面临挑战 一、三教合一★ 魏晋南北朝统治阶级对佛教的扶持;

★ 动荡和战乱时代,佛教宣扬的来生幸福给予

人民精神寄托;

★ 寺院占有大量土地,僧尼不入户籍,可逃避

赋役,破产农民大量投身寺院,形成独立的寺院

经济;

★ 佛教为了适应中国而进行自我改造。①佛教盛行 白马寺建于东汉,是佛教传入我国后第一座官修寺院,被尊为中国佛教“祖庭”和“释源”,“中国第一古刹”。 河南洛阳龙门石窟,凿于北魏至晚唐。现存石窟1300多个,窟龛2345个,题记和碑刻3600余通,佛塔50余座,佛像97000余尊。 洛阳奉先寺,建于唐初,主佛卢舍那高17.14米,面容丰腴饱满,修眉长目,嘴角微翘,流露出对人间的关注和智慧的光芒。 梁武帝名萧衍,南朝梁开国君主。自幼饱读儒家经书。后一度信奉道教,对阴阳、五行、星算无所不通,经常屈驾拜访著名道士陶弘景,以至于时人将陶称为“山中宰相”。后来梁武帝又舍道释佛,随着他“舍身”同泰寺,要以皇帝之身出家,他推崇佛教达到戏剧性的高潮。佛道盛行的缩影──另类皇帝梁武帝 东汉末期,道教开始在下层民众中流行,

太平道和五斗米道是道教最早的表现形式,太

平道发动了东汉末年的黄巾起义。起义失败

后,太平道遭到镇压,但道教在江南江北广大

地区仍然继续流传,在上层社会中也拥有不少

信徒。东晋时道教日盛,不仅有皇帝、大臣信

奉,下层民众中也拥有众多的信徒。②道教在民间传播1、隋唐时期的儒学面临挑战 一、三教合一①佛教盛行 福建泉州清源山老君岩,刻画的是道家宗主老子洞悉世间沧桑、慈祥而睿智的形象。 道教圣地——武当山古建筑群,现存4座道教宫殿、2座宫殿遗址、2座道观及大量神祠、岩庙。③儒学本身的缺陷 儒学本身在思辩性和理论性方面存在着严

重的不足。儒学在孔子创立之时,只是一些伦

理原则和教条。在宋明儒学家看来,以往的这

些论证要么是“不备”,要么是“不明”。一、三教合一②道教在民间传播1、隋唐时期的儒学面临挑战 ①佛教盛行2、儒、佛、道三家的相互影响和融合 道教理论和儒家思想结合起来,提出道教

徒要以忠孝仁信为本; 佛教调整了与世俗王权的关系,调整了与

儒学的关系,调整了与民俗的关系。 儒家的政治伦理思想和道家哲学思想有机

地结合在一起; 隋唐时期,儒学发展进入三教合一时期,三教形成三足鼎立之势。一、三教合一 隋唐佛教道教的发展 1、隋朝重视佛教,隋文帝广建佛寺;隋末,道教徒积极参与灭隋建唐;

2、唐初,李渊、李世民尊道抑佛,确立道教特殊地位;李世民又利用佛教“因果报应”宣传政治,并亲自为玄奘译经写序文;

3、武则天用佛教篡位,佛教位于道教之上;

4、唐睿宗、玄宗父子迷信道教;

5、唐肃宗、代宗崇佛,出现第二次崇佛高潮;

6、唐武宗废禁佛教,独尊道教,道教第三次胜于佛教优势。

7、唐懿宗时期出现第三次崇佛高潮。

儒学的发展三教争论中,儒学日益处于劣势地位,明显来自佛道两家的压力。韩愈:“道统说”。他积极援佛入儒、援道入儒。提出“仁、义”为儒学之“道”,以尧舜禹汤文武周公孔孟为儒家传授谱系,并以自己的道统继任,开“道统”先河。柳宗元:“元气论”。他以“阴阳元气”为“天道”、以“仁、义”为“人道”,并由此构筑了一个以“道”为核心范畴的合天地自然、社会伦理一体化的理论体系,实开宋明理学之端绪。 此图绘佛、道、儒三教

的创始人释迦牟尼、老子、

孔子三人于一图之中,似正

在辩经论道,体现了中国古

代“三教合一”的社会思

潮。画面中,释氏趺坐于菩

提树下成为画面主体,老子

坐于蒲草之上,与一身士大

夫装束的孔子相对。《三教图》清·丁云鹏处处留痕——三教合一 新兴的儒学思潮既要回答佛、道关于

宇宙、自然的深层思考,还要把这些思考

与传统儒家对现实人生的关怀联系起来。

到宋代,逐渐确立了一个以“理”或“天

理”为核心的观念系统,因而被称为“理

学”。1、理学在宋代形成的历史背景:★ 宋代加强专制主义中央集权,统治者重文轻武,对学术文化较少干涉,学术活跃。★ 宋代经济文化的发展,农业手工业和科技的进步,对自然和社会规律的思考增多★ 儒释道三教长期争论与融合的结果二、程朱理学 ★ 隋唐五代分裂混乱,伦理道德严重破坏,急需恢复社会人伦秩序;★ 北宋有宽松的思想环境,学者相互辩论、大胆创新含义:理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,

又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。 朱熹和二程兄弟所谓的“理”,既指自然

的普遍法则,也指人类社会的当然原则,它适

用于自然、社会和一切具体事物。他们把儒家

传统的“天人合一”用“天人一理”的形式来

表达,中国上古哲学中“天” 的具象地位,

开始被抽象的“理”所代替。二、程朱理学 2、理学的含义和代表人物:道、佛儒(根本)(目的)二、程朱理学 2、理学的含义和代表人物:宋明理学3、程朱理学的主要思想:二、程朱理学 材料一:宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地。

材料二:其(理)张之为三纲,其纪之为五常。

材料三:诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。请概括:理学认为世界的本原是什么? 理学还涵盖了哪些领域?理学的宇宙观:

“理”是世界的本原

其实质是客观唯心主义,即认为世界统一于人的意识之外的精神存在物如绝对精神、上帝的意志。二、程朱理学 材料四 “所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理?”

“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”。学习和修养的目的就是“遏人欲而存天理”。理学的道德观:

天理与三纲五常紧密相连,存天理,灭人欲二、程朱理学 材料五:

今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。

一事不穷,则阙了一事道理;

一物不格,则阙了一物道理。 ———格物致知。怎么才能通达“理”?理学的方法论世界观(核心):天理是万物本原,先理后物——客观唯心主义道德观:理在社会上表现为儒家道德规范——存天理灭人欲方法论:格物致知,明道德之善3、程朱理学的主要思想:(道教)(儒家)二、程朱理学 二程(北宋)观点★天理是万物本原,先理后物★把天理和伦理道德直接联系起来★“格物致知”把握“理”朱熹(南宋)观点★理之源在于天理★天理就是三纲五常,存天理灭人欲★“格物致知”明道德之善4、程朱理学的影响:◇朱熹编著《四书章句集注》,成为后世科举

依据的教科书。◇用三纲五常维系封建专制制度,压抑、扼杀人们的自然欲求。◇南宋以后,程朱理学成为官方哲学;明朝初年,程朱理学被统治者大力推崇,巩固其在思想界的统治地位。◇学术思想影响海外,在日本和朝鲜形成“朱子学”。二、程朱理学 朱熹来岳麓书院讲学时手书,清道光七年(1827)欧阳厚均重刻。忠孝廉节碑三从四德

“三从” 在家从父、出嫁从夫、夫死从子

“四德” 妇德、妇言、妇容、妇功 陆九渊(1139-1192),号

象山先生,字子静。南宋著

名哲学家、教育家。与当时

著名的理学家朱熹齐名,史

称“朱陆”。陆九渊是中国

“心学”的创始人。明朝的

王阳明发展其学说,成为中

国哲学史上著名的“陆王学

派”。1、陆九渊的生平和思想:三、陆王心学 ★“反省内心”以求理★心是天地万物的渊源 陆九渊的思想将理学发展到新阶段,号称

“心学”。☆人皆有是心,心皆具是理。☆此心此理,我固有之,所谓万物皆备于我,

昔之圣贤先得我心之所同然者耳。☆宇宙便是吾心,吾心即是宇宙。心皆是理,

心即理也。1、陆九渊的生平和思想:三、陆王心学 2、王阳明的生平和思想: 王守仁(1472—1528),

字伯安,浙江余姚人,因被贬

贵州时曾居住于阳明洞,世称

阳明先生、王阳明。是我国古

代有名的哲学家、教育家、政

治家和军事家,“心学”的集

大成者三、陆王心学 ☆心外无物,心外无事,心外无理。

☆吾心之良知,即所谓天理也。致吾心良知之

天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣。

☆破山中贼易,破心中贼难。

☆苟此心之存,则此理自明。★“致良知”★“知行合一”三、陆王心学 2、王阳明的生平和思想:★“心外无物”“心外无理”小故事 人人可为圣贤:有一个叫杨茂的聋哑人听王守仁讲,人人都可以成为圣贤,就以写字问王守仁。王问:“你嘴巴不能说话,耳朵也听不到声音,那你的心能分得清是非吗?”杨答:分得清是非。王说:“只要你心中分得清是非,存在天理,你就是个聋哑型的圣贤啊。”这体现了“心即理”的思想。宋明理学的特点 1、儒学进一步思辨化和官方化;

2、更多吸收了佛道因素;

3、更加强调伦理道德为其思想的核心。影响相同:★都有助于统治者维护专制统治,压制、扼杀

人们的自然欲求★都是儒学的表现形式,都继承了孔孟“仁”、

“礼”的思想,都认为世界本原是“理”。★重视主观意志,强调人的社会责任和历史使

命,对塑造中华民族的性格都起了积极影响。内容相同:★“纲常伦纪,即为天理”四、程朱理学和陆王心学的异同◆程朱理学认为世界的本原是外在的“理”

◆陆王心学认为世界的本原是内在的“心”△程朱理学主张用“格物致知”的方法去认识

和把握“理”

△陆王心学提出,求“理”就是进行内心的反

省,克服私欲,回复良知就能成为圣贤对世界本原的具体认识不同:把握“理”的途径不同:四、程朱理学和陆王心学的异同(2014年全国). 人性是先秦以来一直讨论的问题。基于对人性的新认识,宋明理学家主张“存天理,灭人欲”,他们认为人性( )

A.本质是善 B.本质为恶 C.非善非恶 D.本善习远1、据《古今图书集成》记载:古代女子列入“闺节”、“闺烈”的烈女节妇,唐朝为51人,宋朝为267人,明朝为36000人。这种变化趋势表明

A.礼教束缚渐趋强大

B.君主专制逐渐强化

C.中央集权不断加强

D.夫权社会基本形成拓展训练 2、 如果有人向陆九渊请教为学的方法和态度,

他应该会回答下列哪一叙述?

A.学问要求是尚实,方有助于国计民生

B.学习先圣先贤的经验和心得

C.要注重人内心的涵养工夫

D.要勤于读书研究,努力用功拓展训练 3、“菩提本无树,明镜亦非台;本来无一

物,何处惹尘埃?”这是唐朝禅宗六祖慧能的

佛偈,其修炼的意境与下列哪种哲学吻合?

A.孔孟之学 B.老庄哲学

C.程朱理学 D.陆王心学 拓展训练 4、史学家张岱年称:“阳明先生创良知之说,

为暗室一炬。”文中的“良知”是指:

A.内心世界 B.自然规律

C.社会规律 D.天的意志 拓展训练 5、下列言论不符合宋明理学思想观点的是

A.“夫天下之事,莫不有理”

B.“父子君臣,天下之定理”

C.“穿衣吃饭,即是人伦物理”

D.“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭” 拓展训练 6、“一事不穷,则阕了一事道理;一物不格,

则阕了一物道理”,其言论反映出朱熹:

①主张“格物致知”

②提倡研究具体事物,包括研究自然界事物

③具有怀疑、创新的科学精神

④主张“存天理,灭人欲”

A.①②③ B.①②④

C.①② D.①③ 拓展训练 7、古代有一个佛偈故事:庙前佛幡随风而动,

方丈以此考问众徒。甲徒曰:“风催幡动!”

乙徒曰:“幡何动?分明是你心动!心动才有

幡动!”。下面的思想与乙徒相近的是:

A.万物皆只有一个理

B.有理而后有气

C.宇宙便是吾心

D.父子君臣,天下之定理 拓展训练 8、宋明理学与先秦儒学相比,其重大发展有

①吸收了佛教和道教的思想

②完成了理论化、思辨化的过程

③封建的伦理道德行为规范形成

④具有浓郁的人文主义精神

A.①②③ B.②③④

C. ①③④ D.①②④ 拓展训练 可取:

①和谐意识 ②忧患意识

③崇尚道德 ④强调力行不可取:

①尊卑等级 ②重男轻女

③因循守旧 ④重利轻义

⑤重礼轻法对宋明理学应采取的态度:

批判、继承、改造;去粗存精,去伪存真。学习延伸

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术