高中语文高二年级下华东师大版6.21《石钟山记》课件(61张)

文档属性

| 名称 | 高中语文高二年级下华东师大版6.21《石钟山记》课件(61张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-09-21 20:31:00 | ||

图片预览

文档简介

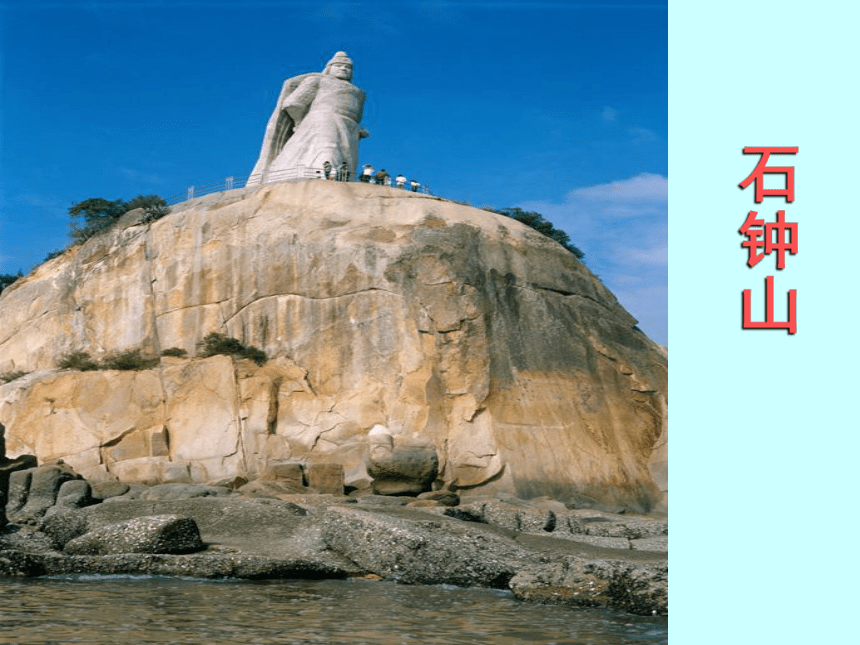

课件61张PPT。苏轼石钟山记石钟山 石钟山

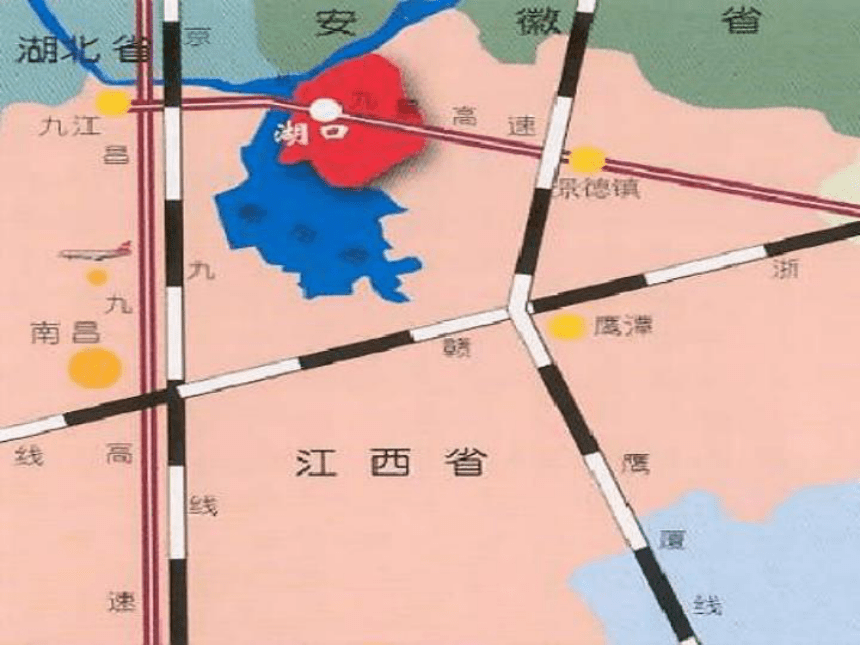

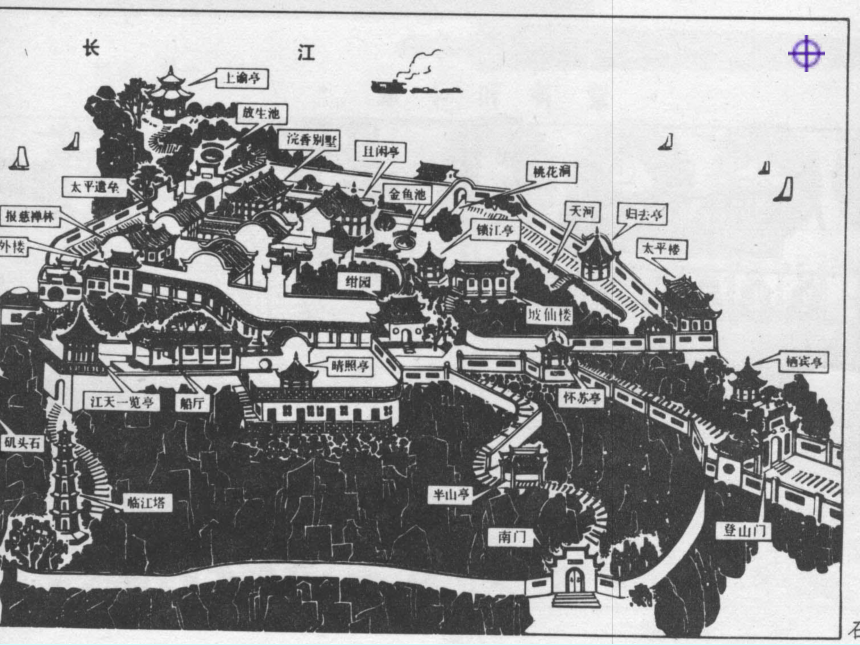

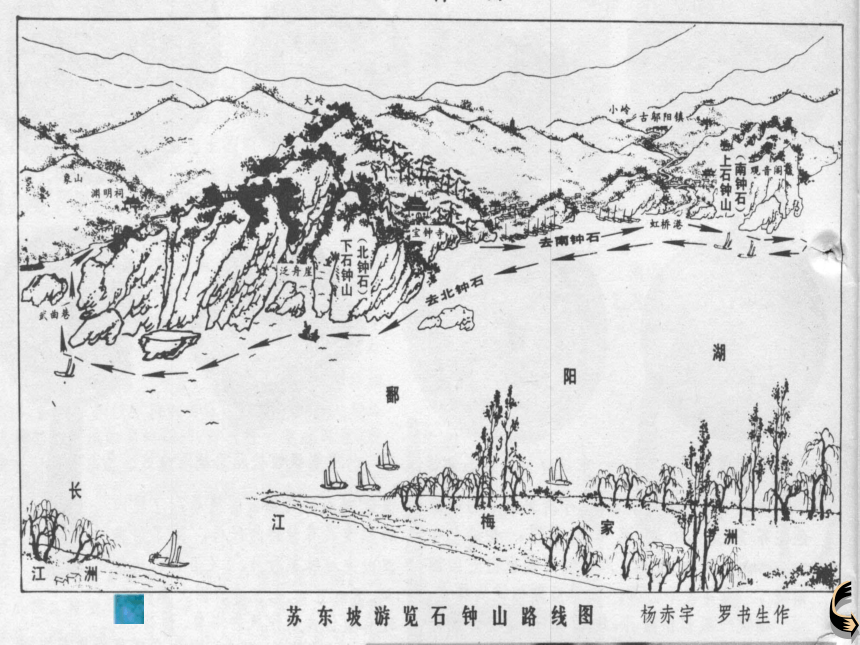

石钟山,中国千古奇音第一山,被联合国列为世界文化景观。她像一座玲珑剔透的天然美景耸立在鄱阳湖与长江交汇的江西九江市湖口县双钟镇。 自古有上下石钟山之分,其南临匡庐,北镇长江,俯瞰鄱阳湖,烟波浩淼;眺望长江,白浪滔滔,江湖交汇,水分两色,天然汇成了一幅壮观奇妙的〈泾渭图〉,天工造化,叹为观止。 现开放的下石钟山,海拔57米,全山面积为九万平方米,是喀斯特熔岩,第四纪冰川遗迹,控江扼湖,为“八省通衢”集亭、台、楼、阁、塔、榭、舫、廊等20多种古典建筑为一体,是典型的江南园林。联合国专家称石钟山集风光、古迹、名胜、园林于一身,堪称世界之最。 石钟山在历史上使儒家的圣地,是佛家的道场。早在唐代就有高僧在此建寺住持,宋代高僧佛印在石钟山 宝钟寺修持多年,直至清朝,香火鼎盛。古代儒学名流陶渊明、孟浩然、李白、白居易、王安石、苏轼、苏辙、黄庭坚、陆 游、朱熹、文天祥、王守仁等曾登临览胜,或提诗、攥文,以记胜抒怀。 文人骚客和石钟山泛舟赤壁泛舟赤壁石钟山上的古寺学习目标: 1.理解课文所阐发的人生哲理,

学习作者反对臆断、重视考察的精

神。 2.积累文言常用词语,了解文中的词类活用现象。培养文言翻译能力。3.背诵全文。 作者简介

苏轼(1036-1101)北宋文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人。 “唐宋八大家”之一。苏洵子。 蠡(lǐ) 郦(lì)磬(qìng) 聆(líng) 桴(fú)铿(kēnɡ) 硿硿(kōng) 莫(mù)栖鹘(qīhú) 磔磔(zhézhé)鹳鹤(guànhè) 噌吰(chēnɡhónɡ) 罅(xià)窾坎(kuǎnkǎn)镗鞳(tānɡtà)识(zhì)无射(wúyì)正音是说也,人常疑之。今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎! 译文:这个说法,人们常常怀疑它。钟和磬放在水里,即使大风大浪也不能使它发出声响,何况是石头呢!是:这以:把置:放鸣:使……发出声音虽:即使 译文:《水经》上说:“鄱阳湖的出口处有座石钟山。”郦道元认为(这座山)的下面紧挨着深水潭,微风鼓动波浪,水和石头互相碰撞,发出的声音像大钟一样。 《水经》云:“彭蠡之口有石钟山焉。”郦元以为下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟。焉:语气助词临:靠近。鼓:振动洪:大搏:撞击 译文:到了唐朝李渤才开始寻访它的遗留下来的踪迹,在水潭边上找到两块山石,敲一敲,听听它们的声音,南边的那块山石声音重浊而模糊,北边的那块山石声音清脆而响亮,鼓槌停止了(敲击),声音(还在继续)传播,余音慢慢消失。至唐李渤始访其遗踪,得双石于潭上,扣而聆之,南声函胡,北音清越,枹止响腾,余韵徐歇。始:才访:寻访得:找到扣:敲打而:连词表承接聆:仔细听函胡:通“含糊”徐:慢得……潭上:介后句 译文:李渤自认为找到了石钟山命名的原因了。但是这个说法,我更加怀疑它。山石(被敲打时)发出声音,到处都是这样。可是惟独这座山用钟来命名,为什么呢?自以为得之矣。然是说也,余尤疑之。石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名,何哉?之:石钟山命名的真正的原因然:但是是:这始:惟独以:用名:命名石……有声者:定后句 译文:元丰元年六月初九日,我从齐安乘船出发到临汝去,(我的)大儿子苏迈将要去就任饶州府德兴县的县尉,(我)送他到湖口县,因而能够看一看人们所说的(名叫)石钟的山。元丰七年六月丁丑,余自齐安舟行适临汝,而长子迈将赴饶之德兴尉,送之至湖口,因得观所谓石钟者。自:从舟:用船。名为状适:到……去因:因而,于是。得:能够寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿焉,余固笑而不信也。至莫夜月明,独与迈乘小舟,至绝壁下。 译文:寺院里的和尚叫一个小孩拿着斧头,在杂乱的石头中间选择其中一两处敲击它,发出硿硿的声音,我仍旧笑笑,并不相信。到了晚上,月光明亮,(我)独自和苏迈乘着小船,划到陡峭的山崖下面。使:派其:其中的焉:形容词尾固:仍旧,还是而:连词表修饰莫:通“暮”,晚上独:单独大石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人;而山上栖鹘,闻人声亦惊起,磔磔云霄间;又有若老人咳且笑于山谷中者,或曰此鹳鹤也。 译文:巨大的石头在旁边耸立着,高达千尺,好像凶猛的野兽和奇异的鬼怪,阴森森地想要向人猛扑过来(似)的;而山上栖息的老鹰,听到人的声音也受惊飞起来,喋喋地在高空中鸣叫;还有像老人在山谷中边咳边笑(似的)声音,有人说这是鹳鹤鸟。侧:倾斜 译文:我正心惊害怕想要回去(的时候),却(听到)巨大的声音从水面上传来,噌吰噌吰地响着像(击)钟(敲)鼓一样连续不断。余方心动欲还,而大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝。 译文:船夫非常害怕。(我)慢慢地观察它,原来山下面都是石洞和裂缝,不知道它们有多深,细小的波浪涌进洞穴和裂缝,波浪激荡便产生这种声音。舟人大恐。徐而察之,则山下皆石穴罅,不知其浅深,微波入焉,涵淡澎湃而为此也。 译文:小船绕到两山之间,将要进入港口,有一块大石头挡在水流的中心,(上面大约)能坐一百来人,中间是空的,而且有许多窟窿,把风浪吞进去又吐出来,发出窽坎镗鞳的声音,同先前的噌吰声音相互应和,好像音乐演奏一样。舟回至两山间,将入港口,有大石当中流,可坐百人,空中而多窍,与风水相吞吐,有窽坎镗鞳之声,与向之噌吰者相应,如乐作焉。 译文:于是(我)笑着对苏迈说:“你记得这些(典故)吗?”那噌吰的响声,是周景王无射钟的声音;窽坎镗鞳的声音,是魏庄子歌钟的声音。古时的人(称这座山为石钟山)没有欺骗我啊!”因笑谓迈曰:“汝识之乎?噌吰者,周景王之无射也,窽坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也。古之人不余欺也!” 译文:凡事不是亲眼看到,亲耳听到,却凭主观猜测来判断的存在或不存在,可以吗? 郦道元看到的,大概和我一样,但是说得不够详细。事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?郦元之所见闻,殆于余同,而言之不详;士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知! 译文:(那些)读书做官的人终究不愿驾小船在夜晚停泊在陡峭的山崖下面,所以没有人能够了解(石钟山得名的真正原因); 译文:(至于那些)渔夫(和)船工,即使知道(这些)却(又)不能用文字表达。这(就是)世上没有流传下来(石钟山得名由来)的缘故。而渔工水师虽知而不能言。此世所以不传也。 译文:可是(那些)知识浅薄的人,竟用斧头敲打(山石)的办法来寻求(石钟山得名的)原因,(还)自以为弄清了事情的真相。我因此记下这件事,概叹郦道元(说法)的简略,并且嘲笑李渤(见识)的浅陋啊。而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。课文分析第一段;

第二段;

第三段;

课文结构

小结;

第一段:提出石钟山得名由来的两种说法,以及对这两种说法的怀疑。第二段记叙实地考察石钟山,得以探明其名由来的经过。第三段写探明石钟山得名由来的感想,表明写作意图。研习、思考 1.在作者看来,世人为什么不能准

确知道石钟山得名的由来(“所以不传”的原因)?2.作者对以上做法各持什么态度? 郦 元士大夫渔工水师陋者——言之不详——不肯夜泊绝壁下——知而不能言(李渤) ——考击以求(叹) (笑) 所以不传 (惜)研习、思考下临深潭,微风鼓浪,

水石相搏,声如洪钟。人 常

疑 之今以钟磬置水中,

虽大风浪不能鸣

也,而况石乎!得双石于潭上,扣而

聆之,南声函胡,北

音清越,桴止响腾,

余韵徐歇。余 尤

疑 之石之铿然有声者,

所在皆是也,而

此独以钟名,何

哉?记叙 核心

议论声源议论

重考察反臆断描写潭上夜景引入生发辅助游因——质疑郦说游历——解疑看法——因声命名方法游感——结论:提出问题解决问题抒发感想记李说——人常疑之——余尤疑之——实地考察事不目见耳闻,

而臆断其有无,

可乎?课文结构1、《石钟山记》作者是 时代文学家书画家 ,字 ,号 ,他为人正直,屡遭磨难,曾因“ ”而入狱,六十岁时还被贬到海南。高中阶段我们还学过他的作品 。

2、解释加点的词:

1、水石相博

2、舟行适临汝

3、与向之噌洪者相应

4、空中而多窍

5、至莫夜明

6、有大石当中流

7、自以为得其实 8、郦元之所见闻殆与余同 下列句式不同于其它三项的是( )

A石之铿然有声者

B古之人不余欺也

C余是以记之

D仁义不施而攻守之势异也

下列加点词用法不同于其它三项的是( )( )

A 余自齐安舟行适临汝

B事不目见耳闻

C微风鼓浪

D以小舟夜泊绝壁之下

E虽大风浪不能鸣也

【而】

(一)用作连词。

1.表示并列关系。一般不译,有时可译为“又”?。

余固笑而不信也

2.表示承接关系。可译为"就""接着",或不译。

扣而聆之

3、表示递进关系。可译为"并且"或"而且"。

虽大风浪不能鸣也,而况石乎

4.表示转折关系。可译为"但是""却"。

余方心动欲还,而大声发于水上

5、表示因果关系

涵淡澎湃而为此也6、表示目的关系

①缦立远视,而望幸焉(《阿房宫赋》) ②籍吏民,封府库,而待将军(《鸿门宴》)

7、表示假设关系。可译为"如果""假如"。

①诸君而有意,瞻予马首可也。(《冯婉贞》)

②死而有知,其几何离(《祭十二郎文》)

8、表示修饰关系,即连接状语。可不译。

徐而察之

①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》) ②填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走(《寡人之于国也》)

③项王按剑而跽曰:“客何为者?”(《鸿门宴》)

【焉】

(一)兼词。

1.相当于“于之”,在那儿。?

微波入焉

彭蠢之口有石钟山焉

①三人行,必有我师焉(在其中)。(《论语》)

②积土成山,风雨兴焉(从这里)。(《劝学》)

2.疑问代词 哪里,怎么。

且焉置土石

塞翁失马,焉知非福

3、代词

①惟俟夫观人风者得焉。(《捕蛇者说》)

②犹且从师而问焉。(《师说》)

4、语气词

1)句末语气词,了,啊,呢。

如乐作焉

①至丹以荆卿为计,始速祸焉。(《六国论》)

2)作句中语气词,表示停顿,相当于“也”。

①句读之不知,惑之不解,或师焉,或否焉,小学而大遗(《师说》)

②少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间(《赤壁赋》)

5.作词尾,相当于“然”,译为“……的样子”“……地”。?

①盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡,矗不知乎几千万落(《阿房宫赋》)

②于乱石间择其一二扣之,硿硿焉(《石钟山记》)

《石钟山记》与《游褒禅山记》异同:相同点:不同点:1、叙议结合的安排和文章结构不同

2、议论事理的不同;

3、记游的不同;

4、文章风格不同;相同点: 通过记游来说明道理,叙议结合,前后呼应,事、理浑然一体,是两文的相同之处。它们与一般游记不同,不重山川风物的描绘,而重在因事说理,它们也不同于一般议论文的写法,而是通过记游来说明事理。《石钟山记》第一段是质疑,属议论部分;第二段是解疑,属记叙部分;第三段是结论,属议论部分,全文为“议论-记叙-议论”的三段式线性结构。《游褒禅山记》主体分为记游和议论部分,前面记游山,后面发议论,它的记叙和议论是上下相对、两相配合的二合结构。《石钟山记》通过质疑、释疑得 出事理,事理极其简明,仅为一句话,不加阐释,也无须阐释。《游褒禅山记》借记游内容为喻,对事理作逻辑严密的深入阐释,充分论说,有更多的说理成分、更强的论说文特点。《石钟山记》的记游部分动用了多种表达方式,从整体来说是记叙,但其中又有不少描写,既以叙事过程的波澜起伏取胜,又以景物描写的生动形象取胜,叙事描写交相烘托。《游》的记游部分扼要地交待游山的经过,概括地叙写景物,以记叙的简要明白取胜。《石钟山记》缘事寓理,将记叙、议论与描写、抒情熔于一炉,率性而至,毫无雕琢痕迹,行文简洁而又随笔挥洒,轻快自如,写得颇有情致。《游》借游说理,记叙、议论丝丝入扣而毫无旁骛,刻意追求,逻辑严密,析理精微,说理透辟,笔锋刚健有力。 题西林壁?苏轼

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

不识庐山真面目,

只缘身在此山中。

比较本文与《游褒禅山记》在内容、结构、写法等方面的异同。古今异义1、余自齐安舟行适临汝

2、空中而多窍

3、自以为得其实古:往,到。今:适合,舒服。古:中间是空的。今:天空中。古:两个词连用。其,那,指示代词。实,事情真相,名词。今:一个词。义为“实质上”。

词类活用⑴微风鼓浪:鼓,吹起,名词作动词.

⑵余自临安舟行适临汝:舟,乘船,名词作状语.

⑶事不目见耳闻而臆断其有无:目,亲眼;耳,亲耳,名词作状语.

⑷虽大风浪不能鸣也:鸣,使......鸣,动词的使动用法.

如何判定名词做状语?表示动作、行为的特征或状态。

如“常以身翼蔽沛公”中的“翼”,意为“象鸟儿张开翅膀

那样”。

2 表示动作、行为的对待方式。

如“吾得兄事之”中的“兄”,意为“用对待兄长那样的礼

节来对待”。

3 表示动作、行为所使用的工具。

如“市中游侠儿得佳者,笼养之”中的“笼”,意为“用笼

子”。

表示动作、行为发生的地点。

如“群臣吏民能面刺寡人之过者”中的“面”,意为“当面”。

表示动作、行为的趋向。

如“操军败,必北还”中的“北”,意为“向北” 。

6 表示动作、行为的时间。

如“岁赋其二”中的“岁”,意为“每年”。

一词多义

自以为得之矣

余自齐安舟行适临汝

崆崆焉

微波入焉(自己。代词)(从。介词)(相当于“然”。

形容词词尾)

(兼词,“于是”

即“到那里”)

焉自

搏

水石相搏

森然欲搏人

莫

至莫夜月明

故莫能知得

得双石于潭上

因得观所谓石钟者

鼓

如钟鼓不绝

微风鼓浪(击,打。动词)(抓,扑。动词)

(通“暮”,名词)

(不。否定性副词)

(发现,找到。动词)

(能够。助动词)

(一种乐器。名词)

(拍。名词作动词)

始

至唐李渤始访其遗踪

始舍于其址

是

是说也,人常疑之

所在皆是也遗

至唐李渤始访其遗踪

使人遗赵王书 (才。副词)

(当初。副词)

(这。代词)

(这样。代词)

(遗留。动词)(送给。动词)

特殊句式

宾语前置。

这些句子在结构上有如下特点:

名词(形容词)+否定词+动词+代词

主 语 谓语 宾语

注意:古汉语否定句,代词作宾语时,宾语前置

石之铿然有声者,所在皆是也

古之人不余欺也(定语后置)

(宾语前置)

规律:否定句中,代词作宾语,宾语前置

通假字

⑴ 南声函胡,北音清越:函胡=含糊,重浊而模糊.

⑵于乱石间择其一二扣之:扣=叩,敲击.

⑶ 至莫夜月明:莫=暮,晚上.

⑷ 汝识之乎:识=志,记住.

大石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人;而山上栖鹘,

闻人声亦惊起,磔磔云霄间;又有若老人咳且笑于山谷

中者,或曰此鸛鹤也。。巨大的山石在旁边耸立着,高达千尺,好像凶猛地野兽和奇异的鬼怪,阴森森地要向人扑过来;山上宿巢的老鹰,听到人声也受惊飞起来,在云霄中磔磔地鸣叫;又有像老人在山谷中边咳边笑的声音,有人说这是鸛鹤。把下列文句翻译成现代汉语:

1、背诵全文,完成课后练习一、三、四。

2、研读苏轼的文章,结合作者的人生经历和思想,自选角度,写一篇研究性文章。

作业:

石钟山,中国千古奇音第一山,被联合国列为世界文化景观。她像一座玲珑剔透的天然美景耸立在鄱阳湖与长江交汇的江西九江市湖口县双钟镇。 自古有上下石钟山之分,其南临匡庐,北镇长江,俯瞰鄱阳湖,烟波浩淼;眺望长江,白浪滔滔,江湖交汇,水分两色,天然汇成了一幅壮观奇妙的〈泾渭图〉,天工造化,叹为观止。 现开放的下石钟山,海拔57米,全山面积为九万平方米,是喀斯特熔岩,第四纪冰川遗迹,控江扼湖,为“八省通衢”集亭、台、楼、阁、塔、榭、舫、廊等20多种古典建筑为一体,是典型的江南园林。联合国专家称石钟山集风光、古迹、名胜、园林于一身,堪称世界之最。 石钟山在历史上使儒家的圣地,是佛家的道场。早在唐代就有高僧在此建寺住持,宋代高僧佛印在石钟山 宝钟寺修持多年,直至清朝,香火鼎盛。古代儒学名流陶渊明、孟浩然、李白、白居易、王安石、苏轼、苏辙、黄庭坚、陆 游、朱熹、文天祥、王守仁等曾登临览胜,或提诗、攥文,以记胜抒怀。 文人骚客和石钟山泛舟赤壁泛舟赤壁石钟山上的古寺学习目标: 1.理解课文所阐发的人生哲理,

学习作者反对臆断、重视考察的精

神。 2.积累文言常用词语,了解文中的词类活用现象。培养文言翻译能力。3.背诵全文。 作者简介

苏轼(1036-1101)北宋文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人。 “唐宋八大家”之一。苏洵子。 蠡(lǐ) 郦(lì)磬(qìng) 聆(líng) 桴(fú)铿(kēnɡ) 硿硿(kōng) 莫(mù)栖鹘(qīhú) 磔磔(zhézhé)鹳鹤(guànhè) 噌吰(chēnɡhónɡ) 罅(xià)窾坎(kuǎnkǎn)镗鞳(tānɡtà)识(zhì)无射(wúyì)正音是说也,人常疑之。今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎! 译文:这个说法,人们常常怀疑它。钟和磬放在水里,即使大风大浪也不能使它发出声响,何况是石头呢!是:这以:把置:放鸣:使……发出声音虽:即使 译文:《水经》上说:“鄱阳湖的出口处有座石钟山。”郦道元认为(这座山)的下面紧挨着深水潭,微风鼓动波浪,水和石头互相碰撞,发出的声音像大钟一样。 《水经》云:“彭蠡之口有石钟山焉。”郦元以为下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟。焉:语气助词临:靠近。鼓:振动洪:大搏:撞击 译文:到了唐朝李渤才开始寻访它的遗留下来的踪迹,在水潭边上找到两块山石,敲一敲,听听它们的声音,南边的那块山石声音重浊而模糊,北边的那块山石声音清脆而响亮,鼓槌停止了(敲击),声音(还在继续)传播,余音慢慢消失。至唐李渤始访其遗踪,得双石于潭上,扣而聆之,南声函胡,北音清越,枹止响腾,余韵徐歇。始:才访:寻访得:找到扣:敲打而:连词表承接聆:仔细听函胡:通“含糊”徐:慢得……潭上:介后句 译文:李渤自认为找到了石钟山命名的原因了。但是这个说法,我更加怀疑它。山石(被敲打时)发出声音,到处都是这样。可是惟独这座山用钟来命名,为什么呢?自以为得之矣。然是说也,余尤疑之。石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名,何哉?之:石钟山命名的真正的原因然:但是是:这始:惟独以:用名:命名石……有声者:定后句 译文:元丰元年六月初九日,我从齐安乘船出发到临汝去,(我的)大儿子苏迈将要去就任饶州府德兴县的县尉,(我)送他到湖口县,因而能够看一看人们所说的(名叫)石钟的山。元丰七年六月丁丑,余自齐安舟行适临汝,而长子迈将赴饶之德兴尉,送之至湖口,因得观所谓石钟者。自:从舟:用船。名为状适:到……去因:因而,于是。得:能够寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿焉,余固笑而不信也。至莫夜月明,独与迈乘小舟,至绝壁下。 译文:寺院里的和尚叫一个小孩拿着斧头,在杂乱的石头中间选择其中一两处敲击它,发出硿硿的声音,我仍旧笑笑,并不相信。到了晚上,月光明亮,(我)独自和苏迈乘着小船,划到陡峭的山崖下面。使:派其:其中的焉:形容词尾固:仍旧,还是而:连词表修饰莫:通“暮”,晚上独:单独大石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人;而山上栖鹘,闻人声亦惊起,磔磔云霄间;又有若老人咳且笑于山谷中者,或曰此鹳鹤也。 译文:巨大的石头在旁边耸立着,高达千尺,好像凶猛的野兽和奇异的鬼怪,阴森森地想要向人猛扑过来(似)的;而山上栖息的老鹰,听到人的声音也受惊飞起来,喋喋地在高空中鸣叫;还有像老人在山谷中边咳边笑(似的)声音,有人说这是鹳鹤鸟。侧:倾斜 译文:我正心惊害怕想要回去(的时候),却(听到)巨大的声音从水面上传来,噌吰噌吰地响着像(击)钟(敲)鼓一样连续不断。余方心动欲还,而大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝。 译文:船夫非常害怕。(我)慢慢地观察它,原来山下面都是石洞和裂缝,不知道它们有多深,细小的波浪涌进洞穴和裂缝,波浪激荡便产生这种声音。舟人大恐。徐而察之,则山下皆石穴罅,不知其浅深,微波入焉,涵淡澎湃而为此也。 译文:小船绕到两山之间,将要进入港口,有一块大石头挡在水流的中心,(上面大约)能坐一百来人,中间是空的,而且有许多窟窿,把风浪吞进去又吐出来,发出窽坎镗鞳的声音,同先前的噌吰声音相互应和,好像音乐演奏一样。舟回至两山间,将入港口,有大石当中流,可坐百人,空中而多窍,与风水相吞吐,有窽坎镗鞳之声,与向之噌吰者相应,如乐作焉。 译文:于是(我)笑着对苏迈说:“你记得这些(典故)吗?”那噌吰的响声,是周景王无射钟的声音;窽坎镗鞳的声音,是魏庄子歌钟的声音。古时的人(称这座山为石钟山)没有欺骗我啊!”因笑谓迈曰:“汝识之乎?噌吰者,周景王之无射也,窽坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也。古之人不余欺也!” 译文:凡事不是亲眼看到,亲耳听到,却凭主观猜测来判断的存在或不存在,可以吗? 郦道元看到的,大概和我一样,但是说得不够详细。事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?郦元之所见闻,殆于余同,而言之不详;士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知! 译文:(那些)读书做官的人终究不愿驾小船在夜晚停泊在陡峭的山崖下面,所以没有人能够了解(石钟山得名的真正原因); 译文:(至于那些)渔夫(和)船工,即使知道(这些)却(又)不能用文字表达。这(就是)世上没有流传下来(石钟山得名由来)的缘故。而渔工水师虽知而不能言。此世所以不传也。 译文:可是(那些)知识浅薄的人,竟用斧头敲打(山石)的办法来寻求(石钟山得名的)原因,(还)自以为弄清了事情的真相。我因此记下这件事,概叹郦道元(说法)的简略,并且嘲笑李渤(见识)的浅陋啊。而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。课文分析第一段;

第二段;

第三段;

课文结构

小结;

第一段:提出石钟山得名由来的两种说法,以及对这两种说法的怀疑。第二段记叙实地考察石钟山,得以探明其名由来的经过。第三段写探明石钟山得名由来的感想,表明写作意图。研习、思考 1.在作者看来,世人为什么不能准

确知道石钟山得名的由来(“所以不传”的原因)?2.作者对以上做法各持什么态度? 郦 元士大夫渔工水师陋者——言之不详——不肯夜泊绝壁下——知而不能言(李渤) ——考击以求(叹) (笑) 所以不传 (惜)研习、思考下临深潭,微风鼓浪,

水石相搏,声如洪钟。人 常

疑 之今以钟磬置水中,

虽大风浪不能鸣

也,而况石乎!得双石于潭上,扣而

聆之,南声函胡,北

音清越,桴止响腾,

余韵徐歇。余 尤

疑 之石之铿然有声者,

所在皆是也,而

此独以钟名,何

哉?记叙 核心

议论声源议论

重考察反臆断描写潭上夜景引入生发辅助游因——质疑郦说游历——解疑看法——因声命名方法游感——结论:提出问题解决问题抒发感想记李说——人常疑之——余尤疑之——实地考察事不目见耳闻,

而臆断其有无,

可乎?课文结构1、《石钟山记》作者是 时代文学家书画家 ,字 ,号 ,他为人正直,屡遭磨难,曾因“ ”而入狱,六十岁时还被贬到海南。高中阶段我们还学过他的作品 。

2、解释加点的词:

1、水石相博

2、舟行适临汝

3、与向之噌洪者相应

4、空中而多窍

5、至莫夜明

6、有大石当中流

7、自以为得其实 8、郦元之所见闻殆与余同 下列句式不同于其它三项的是( )

A石之铿然有声者

B古之人不余欺也

C余是以记之

D仁义不施而攻守之势异也

下列加点词用法不同于其它三项的是( )( )

A 余自齐安舟行适临汝

B事不目见耳闻

C微风鼓浪

D以小舟夜泊绝壁之下

E虽大风浪不能鸣也

【而】

(一)用作连词。

1.表示并列关系。一般不译,有时可译为“又”?。

余固笑而不信也

2.表示承接关系。可译为"就""接着",或不译。

扣而聆之

3、表示递进关系。可译为"并且"或"而且"。

虽大风浪不能鸣也,而况石乎

4.表示转折关系。可译为"但是""却"。

余方心动欲还,而大声发于水上

5、表示因果关系

涵淡澎湃而为此也6、表示目的关系

①缦立远视,而望幸焉(《阿房宫赋》) ②籍吏民,封府库,而待将军(《鸿门宴》)

7、表示假设关系。可译为"如果""假如"。

①诸君而有意,瞻予马首可也。(《冯婉贞》)

②死而有知,其几何离(《祭十二郎文》)

8、表示修饰关系,即连接状语。可不译。

徐而察之

①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》) ②填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走(《寡人之于国也》)

③项王按剑而跽曰:“客何为者?”(《鸿门宴》)

【焉】

(一)兼词。

1.相当于“于之”,在那儿。?

微波入焉

彭蠢之口有石钟山焉

①三人行,必有我师焉(在其中)。(《论语》)

②积土成山,风雨兴焉(从这里)。(《劝学》)

2.疑问代词 哪里,怎么。

且焉置土石

塞翁失马,焉知非福

3、代词

①惟俟夫观人风者得焉。(《捕蛇者说》)

②犹且从师而问焉。(《师说》)

4、语气词

1)句末语气词,了,啊,呢。

如乐作焉

①至丹以荆卿为计,始速祸焉。(《六国论》)

2)作句中语气词,表示停顿,相当于“也”。

①句读之不知,惑之不解,或师焉,或否焉,小学而大遗(《师说》)

②少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间(《赤壁赋》)

5.作词尾,相当于“然”,译为“……的样子”“……地”。?

①盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡,矗不知乎几千万落(《阿房宫赋》)

②于乱石间择其一二扣之,硿硿焉(《石钟山记》)

《石钟山记》与《游褒禅山记》异同:相同点:不同点:1、叙议结合的安排和文章结构不同

2、议论事理的不同;

3、记游的不同;

4、文章风格不同;相同点: 通过记游来说明道理,叙议结合,前后呼应,事、理浑然一体,是两文的相同之处。它们与一般游记不同,不重山川风物的描绘,而重在因事说理,它们也不同于一般议论文的写法,而是通过记游来说明事理。《石钟山记》第一段是质疑,属议论部分;第二段是解疑,属记叙部分;第三段是结论,属议论部分,全文为“议论-记叙-议论”的三段式线性结构。《游褒禅山记》主体分为记游和议论部分,前面记游山,后面发议论,它的记叙和议论是上下相对、两相配合的二合结构。《石钟山记》通过质疑、释疑得 出事理,事理极其简明,仅为一句话,不加阐释,也无须阐释。《游褒禅山记》借记游内容为喻,对事理作逻辑严密的深入阐释,充分论说,有更多的说理成分、更强的论说文特点。《石钟山记》的记游部分动用了多种表达方式,从整体来说是记叙,但其中又有不少描写,既以叙事过程的波澜起伏取胜,又以景物描写的生动形象取胜,叙事描写交相烘托。《游》的记游部分扼要地交待游山的经过,概括地叙写景物,以记叙的简要明白取胜。《石钟山记》缘事寓理,将记叙、议论与描写、抒情熔于一炉,率性而至,毫无雕琢痕迹,行文简洁而又随笔挥洒,轻快自如,写得颇有情致。《游》借游说理,记叙、议论丝丝入扣而毫无旁骛,刻意追求,逻辑严密,析理精微,说理透辟,笔锋刚健有力。 题西林壁?苏轼

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

不识庐山真面目,

只缘身在此山中。

比较本文与《游褒禅山记》在内容、结构、写法等方面的异同。古今异义1、余自齐安舟行适临汝

2、空中而多窍

3、自以为得其实古:往,到。今:适合,舒服。古:中间是空的。今:天空中。古:两个词连用。其,那,指示代词。实,事情真相,名词。今:一个词。义为“实质上”。

词类活用⑴微风鼓浪:鼓,吹起,名词作动词.

⑵余自临安舟行适临汝:舟,乘船,名词作状语.

⑶事不目见耳闻而臆断其有无:目,亲眼;耳,亲耳,名词作状语.

⑷虽大风浪不能鸣也:鸣,使......鸣,动词的使动用法.

如何判定名词做状语?表示动作、行为的特征或状态。

如“常以身翼蔽沛公”中的“翼”,意为“象鸟儿张开翅膀

那样”。

2 表示动作、行为的对待方式。

如“吾得兄事之”中的“兄”,意为“用对待兄长那样的礼

节来对待”。

3 表示动作、行为所使用的工具。

如“市中游侠儿得佳者,笼养之”中的“笼”,意为“用笼

子”。

表示动作、行为发生的地点。

如“群臣吏民能面刺寡人之过者”中的“面”,意为“当面”。

表示动作、行为的趋向。

如“操军败,必北还”中的“北”,意为“向北” 。

6 表示动作、行为的时间。

如“岁赋其二”中的“岁”,意为“每年”。

一词多义

自以为得之矣

余自齐安舟行适临汝

崆崆焉

微波入焉(自己。代词)(从。介词)(相当于“然”。

形容词词尾)

(兼词,“于是”

即“到那里”)

焉自

搏

水石相搏

森然欲搏人

莫

至莫夜月明

故莫能知得

得双石于潭上

因得观所谓石钟者

鼓

如钟鼓不绝

微风鼓浪(击,打。动词)(抓,扑。动词)

(通“暮”,名词)

(不。否定性副词)

(发现,找到。动词)

(能够。助动词)

(一种乐器。名词)

(拍。名词作动词)

始

至唐李渤始访其遗踪

始舍于其址

是

是说也,人常疑之

所在皆是也遗

至唐李渤始访其遗踪

使人遗赵王书 (才。副词)

(当初。副词)

(这。代词)

(这样。代词)

(遗留。动词)(送给。动词)

特殊句式

宾语前置。

这些句子在结构上有如下特点:

名词(形容词)+否定词+动词+代词

主 语 谓语 宾语

注意:古汉语否定句,代词作宾语时,宾语前置

石之铿然有声者,所在皆是也

古之人不余欺也(定语后置)

(宾语前置)

规律:否定句中,代词作宾语,宾语前置

通假字

⑴ 南声函胡,北音清越:函胡=含糊,重浊而模糊.

⑵于乱石间择其一二扣之:扣=叩,敲击.

⑶ 至莫夜月明:莫=暮,晚上.

⑷ 汝识之乎:识=志,记住.

大石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人;而山上栖鹘,

闻人声亦惊起,磔磔云霄间;又有若老人咳且笑于山谷

中者,或曰此鸛鹤也。。巨大的山石在旁边耸立着,高达千尺,好像凶猛地野兽和奇异的鬼怪,阴森森地要向人扑过来;山上宿巢的老鹰,听到人声也受惊飞起来,在云霄中磔磔地鸣叫;又有像老人在山谷中边咳边笑的声音,有人说这是鸛鹤。把下列文句翻译成现代汉语:

1、背诵全文,完成课后练习一、三、四。

2、研读苏轼的文章,结合作者的人生经历和思想,自选角度,写一篇研究性文章。

作业: