短文两篇课件

图片预览

文档简介

课件20张PPT。“夸父不量力,欲追日影,逐之于旸谷,渴死。”

--《山海经》“羿请不死之药于西王母,姮娥窃之,奔月宫。”

--《淮南子》作者:巴金《日》、《月》短

文

两

篇1.诵读课文,品味散文诗优美精辟的语言。

2.结合背景理解文章引用传说中的深意及作者的思想感情。

学习目标 巴金,1904年出生,原名李尧棠,字芾甘,四川成都人。中国现当代著名文学家。1928年发表处女作长篇小说《灭亡》,发表时开始使用“巴金”笔名。长篇小说《激流三部曲》《爱情三部曲》《家》 《春》 《秋》《雾》 《雨》 《电》走近作者 本文写于抗战时期的1940—1941年,当时中国大地正遭受日本帝国主义的蹂躏,光明被黑暗取代,和平被屠杀侵淫。为了中华民族的独立与生存,千千万万不甘做亡国奴的人们,拿起武器,走上战场,不惜牺牲。作者写此文,就是由此而发。写作背景 旸

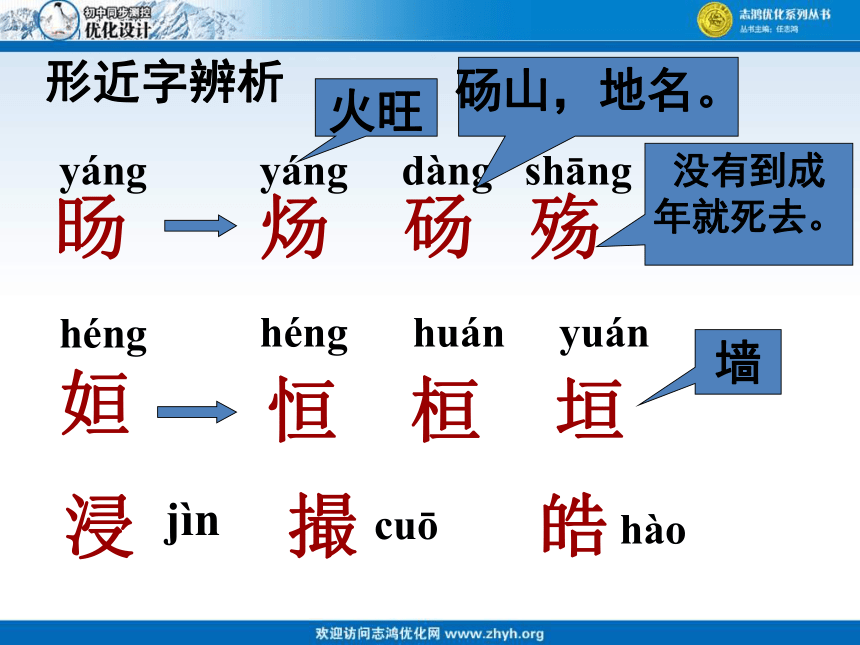

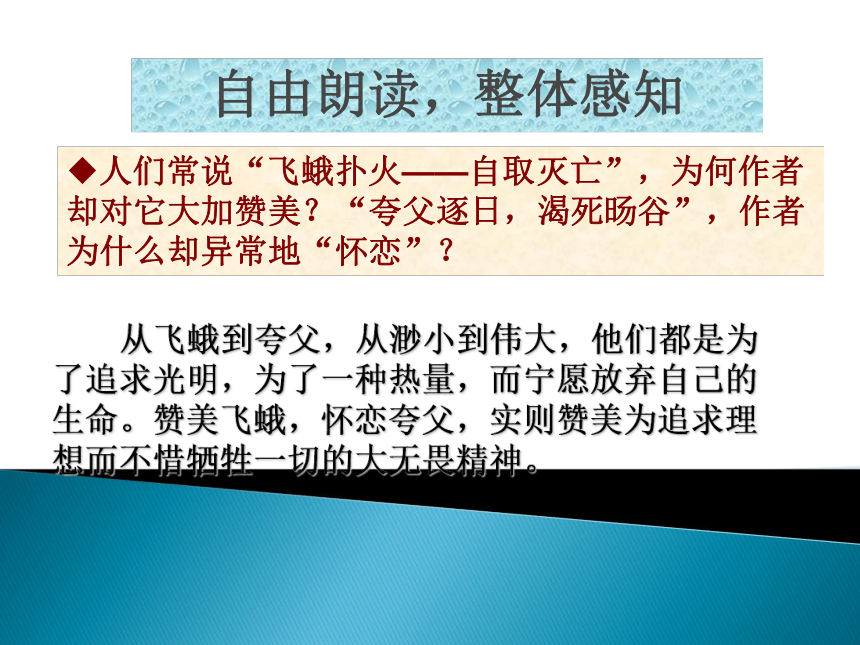

炀 砀 殇恒 桓 垣yánghéngyáng dàng shānghéng huán yuán 浸 撮 皓姮形近字辨析砀山,地名。火旺没有到成年就死去。墙jìncuōhào日自由朗读,整体感知人们常说“飞蛾扑火——自取灭亡”,为何作者却对它大加赞美?“夸父逐日,渴死旸谷”,作者为什么却异常地“怀恋”? 从飞蛾到夸父,从渺小到伟大,他们都是为了追求光明,为了一种热量,而宁愿放弃自己的生命。赞美飞蛾,怀恋夸父,实则赞美为追求理想而不惜牺牲一切的大无畏精神。细心精读,探究文意《日》中,作者赞美了什么?《月》中,对月有什么评价,赞美了什么? 《日》中,作者赞美了飞蛾扑火,夸父逐日。 《月》中作者说月是死了的星球,是凉月,说月光冰冷,是死的光,赞美了嫦娥奔月。在《日》中,作者并没有具体描绘太阳,却去写“飞蛾扑火”、“夸父逐日”,且对飞蛾、夸父进行了高度评价,这与太阳有关吗?谈谈你的看法。 太阳是光和热的象征,飞蛾、夸父的行为是为了追求光明、不惜牺牲自我的一种伟大行为,写飞蛾和夸父是为后文“为着追求光和热,人宁愿舍弃自己的生命”作铺垫。结尾作者说“甘愿做人间的飞蛾”对此你怎么理解? 这是作者明确表示自己的决心。自己愿做人间的飞蛾,为了追求光和热,飞向日球,失去知觉,化为灰烬,在所不惜。这是作者庄严的宣言,具有震撼人心的力量。月月亮在文中带给我们的突出感觉是什么?你是通过哪些描写体会出来的? 最突出的感觉是寒冷。譬如:“我望着明月,总觉得寒光冷气侵入我的身子。”“月光冷得很”“望见落了霜的地上的月色,觉得自己衣服上也积了很厚的霜似的。”细心精读,探究文意“月的光是死的光”,既然如此,作者在末尾处为何引用“姮娥奔月”的传说? “冷光”“死的光”应是对当时现实的影射,“姮娥奔月”应是作者所不屑的——孤寂凄冷的生不如轰轰烈烈的死(对照两文可看出);但结尾处作者用“难道……吗?或者……”表达了作者对生者的期望——使这个已死的星球再生。“姮娥奔月”的传说作者用疑问的语气寄托了自己的理想。 文中三次出现“某某人”“某某人”“什么人”,请结合两文和历史背景分析,“某某人”究竟指什么人呢? 指为了中华民族的独立和生存不惜牺牲生命的人从两文中,你感受到巴金老人怎样的内心世界? 《日》凝聚着作者炽烈的激情。作者歌颂了不顾一切追求光明的精神,表露出不可遏制的为真理而勇于献身的思想,表达了为国家、为人民发光、发热,直到烧成灰烬的决心和意志。 《月》作者赞颂妲娥为了一个不知名的理想而放弃原有的一切,“妄想”改变“月”这个冰冷的星球。 寄予了作者为改变黑暗现实而奋斗的理想。潜心悟读,领悟主题结合作品创作的年代,说说两篇文章共同表达的主题。《日》和《月》都是在20世纪40年代初期完成的,当时抗战正进入一个比较艰苦的阶段,全国人民包括巴金都在企盼胜利的到来.作者借“日”“飞蛾“”夸父”“姮娥”寄托理想,表达了作者追求光明、拒绝黑暗的思想感情,赞美那些为了追求光和热不惜牺牲自己生命的人。象征使作品思想深邃,情谊深沉,赋予启迪性和鼓舞性。深情诵读,揣摩写法联想和想象借助丰富的联想和想象,推陈出新,揭示了更深刻的道理。 联想——由一个事物想到另一个事物。

想象——作者创造出的新形象。技法点睛 读《短文两篇》,无论是扑向灯火的飞蛾,还是渴死在旸谷的夸父,还是希望凭一己之力改变现状的姮娥,都代表着一种力,一种向上的不屈不挠的力,作者赞美这些,让我们看到了作者对人生、对生活的一种希望和信念:为追求光和热,不惜牺牲自己的生命。它也启发我们思考如何生、如何死!让我们从巴金的人生追求中汲取坚定执著的精神养料吧!

--《山海经》“羿请不死之药于西王母,姮娥窃之,奔月宫。”

--《淮南子》作者:巴金《日》、《月》短

文

两

篇1.诵读课文,品味散文诗优美精辟的语言。

2.结合背景理解文章引用传说中的深意及作者的思想感情。

学习目标 巴金,1904年出生,原名李尧棠,字芾甘,四川成都人。中国现当代著名文学家。1928年发表处女作长篇小说《灭亡》,发表时开始使用“巴金”笔名。长篇小说《激流三部曲》《爱情三部曲》《家》 《春》 《秋》《雾》 《雨》 《电》走近作者 本文写于抗战时期的1940—1941年,当时中国大地正遭受日本帝国主义的蹂躏,光明被黑暗取代,和平被屠杀侵淫。为了中华民族的独立与生存,千千万万不甘做亡国奴的人们,拿起武器,走上战场,不惜牺牲。作者写此文,就是由此而发。写作背景 旸

炀 砀 殇恒 桓 垣yánghéngyáng dàng shānghéng huán yuán 浸 撮 皓姮形近字辨析砀山,地名。火旺没有到成年就死去。墙jìncuōhào日自由朗读,整体感知人们常说“飞蛾扑火——自取灭亡”,为何作者却对它大加赞美?“夸父逐日,渴死旸谷”,作者为什么却异常地“怀恋”? 从飞蛾到夸父,从渺小到伟大,他们都是为了追求光明,为了一种热量,而宁愿放弃自己的生命。赞美飞蛾,怀恋夸父,实则赞美为追求理想而不惜牺牲一切的大无畏精神。细心精读,探究文意《日》中,作者赞美了什么?《月》中,对月有什么评价,赞美了什么? 《日》中,作者赞美了飞蛾扑火,夸父逐日。 《月》中作者说月是死了的星球,是凉月,说月光冰冷,是死的光,赞美了嫦娥奔月。在《日》中,作者并没有具体描绘太阳,却去写“飞蛾扑火”、“夸父逐日”,且对飞蛾、夸父进行了高度评价,这与太阳有关吗?谈谈你的看法。 太阳是光和热的象征,飞蛾、夸父的行为是为了追求光明、不惜牺牲自我的一种伟大行为,写飞蛾和夸父是为后文“为着追求光和热,人宁愿舍弃自己的生命”作铺垫。结尾作者说“甘愿做人间的飞蛾”对此你怎么理解? 这是作者明确表示自己的决心。自己愿做人间的飞蛾,为了追求光和热,飞向日球,失去知觉,化为灰烬,在所不惜。这是作者庄严的宣言,具有震撼人心的力量。月月亮在文中带给我们的突出感觉是什么?你是通过哪些描写体会出来的? 最突出的感觉是寒冷。譬如:“我望着明月,总觉得寒光冷气侵入我的身子。”“月光冷得很”“望见落了霜的地上的月色,觉得自己衣服上也积了很厚的霜似的。”细心精读,探究文意“月的光是死的光”,既然如此,作者在末尾处为何引用“姮娥奔月”的传说? “冷光”“死的光”应是对当时现实的影射,“姮娥奔月”应是作者所不屑的——孤寂凄冷的生不如轰轰烈烈的死(对照两文可看出);但结尾处作者用“难道……吗?或者……”表达了作者对生者的期望——使这个已死的星球再生。“姮娥奔月”的传说作者用疑问的语气寄托了自己的理想。 文中三次出现“某某人”“某某人”“什么人”,请结合两文和历史背景分析,“某某人”究竟指什么人呢? 指为了中华民族的独立和生存不惜牺牲生命的人从两文中,你感受到巴金老人怎样的内心世界? 《日》凝聚着作者炽烈的激情。作者歌颂了不顾一切追求光明的精神,表露出不可遏制的为真理而勇于献身的思想,表达了为国家、为人民发光、发热,直到烧成灰烬的决心和意志。 《月》作者赞颂妲娥为了一个不知名的理想而放弃原有的一切,“妄想”改变“月”这个冰冷的星球。 寄予了作者为改变黑暗现实而奋斗的理想。潜心悟读,领悟主题结合作品创作的年代,说说两篇文章共同表达的主题。《日》和《月》都是在20世纪40年代初期完成的,当时抗战正进入一个比较艰苦的阶段,全国人民包括巴金都在企盼胜利的到来.作者借“日”“飞蛾“”夸父”“姮娥”寄托理想,表达了作者追求光明、拒绝黑暗的思想感情,赞美那些为了追求光和热不惜牺牲自己生命的人。象征使作品思想深邃,情谊深沉,赋予启迪性和鼓舞性。深情诵读,揣摩写法联想和想象借助丰富的联想和想象,推陈出新,揭示了更深刻的道理。 联想——由一个事物想到另一个事物。

想象——作者创造出的新形象。技法点睛 读《短文两篇》,无论是扑向灯火的飞蛾,还是渴死在旸谷的夸父,还是希望凭一己之力改变现状的姮娥,都代表着一种力,一种向上的不屈不挠的力,作者赞美这些,让我们看到了作者对人生、对生活的一种希望和信念:为追求光和热,不惜牺牲自己的生命。它也启发我们思考如何生、如何死!让我们从巴金的人生追求中汲取坚定执著的精神养料吧!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》