高中语文高二年级上华东师大版5.17《游褒禅山记》课件(90张)

文档属性

| 名称 | 高中语文高二年级上华东师大版5.17《游褒禅山记》课件(90张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-09-21 21:19:50 | ||

图片预览

文档简介

课件90张PPT。登飞来峰

飞来山上千寻塔,

闻说鸡鸣见日升。 不畏浮云遮望眼,

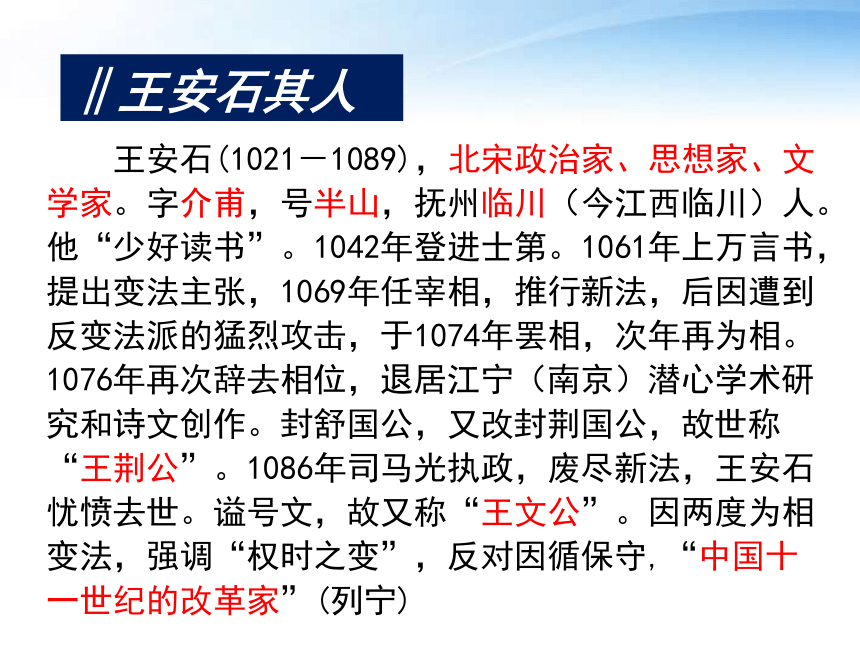

只缘身在最高层。诗海探珠:王安石像‖王安石其人 王安石(1021-1089),北宋政治家、思想家、文学家。字介甫,号半山,抚州临川(今江西临川)人。他“少好读书”。1042年登进士第。1061年上万言书,提出变法主张,1069年任宰相,推行新法,后因遭到反变法派的猛烈攻击,于1074年罢相,次年再为相。1076年再次辞去相位,退居江宁(南京)潜心学术研究和诗文创作。封舒国公,又改封荆国公,故世称“王荆公”。1086年司马光执政,废尽新法,王安石忧愤去世。谥号文,故又称“王文公”。因两度为相变法,强调“权时之变”,反对因循保守,“中国十一世纪的改革家”(列宁) 王安石是唐宋八大家之一,他在文学上也是个革新派。他是欧阳修倡导的北宋诗文革新运动的积极参加者,反对北宋初年浮靡的文风,主张文章“务为有补于世”。其散文雄健峭拔,语言简练。代表作《答司马谏议书》等。其诗歌长于说理,精于修辞,也有情韵深婉之作,风格遒劲有力。其词能不受前人绮靡风气影响, “一洗五代旧俗”,风格豪放。作品今存《王临川集》、《临川集拾遗》。游褒禅山记王安石解题 “记”是一种文体,有奏记、游记、杂记。

分为四类:

记游、记事 、记亭台楼阁、记物

特点:利用游记进行说理 文体类别:

1、亭台楼阁名胜记:

《岳阳楼记》《醉翁亭记》

2、山水游记: 《游褒禅山记》

《石钟山记》《小石潭记》

3、杂物书画记:

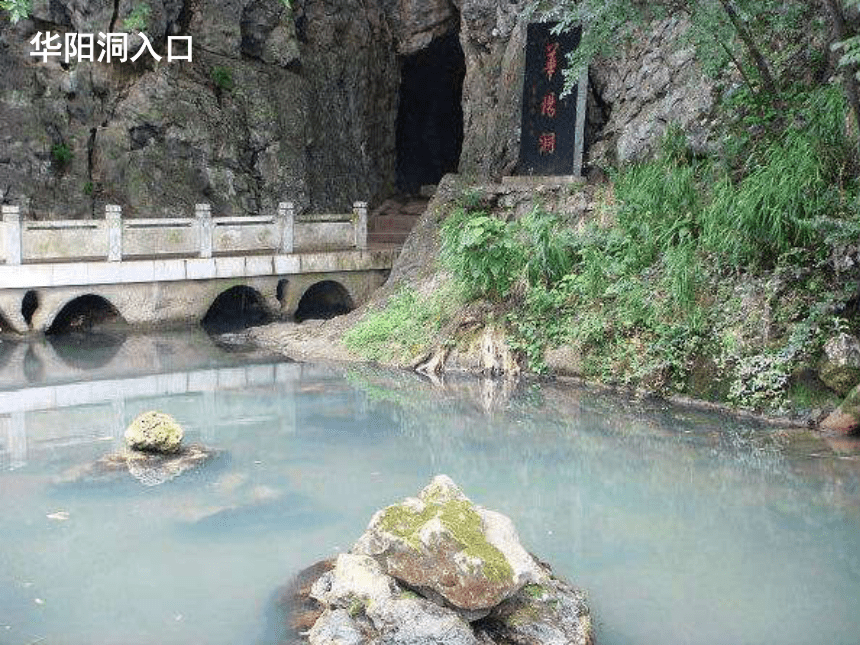

《核舟记》 褒禅山在今安徽省含山县城北15里,风景秀美,“文革”前寺院建筑宏伟。距院约200米,半山腰还有大小二塔。十年浩劫中,塔被炸毁,寺院被拆除,现仅两洞尚存。前洞在慧空禅院遗址东二三里,洞口大而平,洞深约三间房子大小。洞口左侧有一泉,泉水从石缝中流出,即使洞外干涸,这里仍流水潺潺。洞口石壁有题刻诗文,但多已风化难识。 ‖褒禅山及其名 唐贞观年间,全国四大高僧之一慧褒结庐修炼于华山,圆寂后其弟子将此更名为褒禅山,并建褒禅寺。而今过去千载,慧空禅院早已灰飞烟灭。现于其址修筑庙宇,只是今人复活过去的历史,续写昨天的故事。幸而由于历史的偶然,宋王安石到此一游,留有一记,山遂以文名。 华阳洞入口坐落在褒禅山西南面半山腰上的褒禅寺入洞后需要乘坐约5分钟的船华阳洞回步厅。据说王安石是走到这里放弃的,所以起了这个名字。1、褒禅山

2、而卒葬之

3、庐冢

4、有碑仆道

5、今言“华”如“华实”之“华”者

6、有穴窈然

7、则或咎

8、无物以相之

9、何可胜道也哉

10、箫君圭君玉

11、余弟安国平父(bāo chán,也就是华山)朗读课文(zú,死后)(zhǒng,坟墓)(pū,倒)(huā/huá/huá)(yǎo,深远幽暗)(jiù,责怪)(xiàng,帮助)(shēng ,完全,尽)(guī,人名)(fǔ,对男子的美称)理清思路 (1、2):记叙—游山经过。

(3、4):议论—游山心得。

(5):记叙的结尾,补叙同游者的籍贯、姓名。

全文从褒禅山写起,说山,识碑,记游,感事,补记。三个部分,重点在第二部分,即事见理。阅读指要慧空禅院 前洞东行五里翻过一座小山文言文学习要点 字字落实

句句解疑

熟读背诵褒禅山,亦谓之华山,唐浮图慧褒,始舍于其址,而卒葬之,

以故其后名之曰褒禅。 今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。

距其院东五里,所谓华阳洞者,以其乃华山之阳名之 也。

距洞百余步,有碑仆道,其文漫灭,独其为文犹可识,曰:

“花山”。今言华如华 实之华者,盖音谬也。 名作动,筑舍死因为(这个)缘故 名作动, 命名因为倒碑文、文字……者……也,判断句 动词文字辨认说大概错误山脚是,表判断山南水北‖课文串讲东:名词作动词,往东 。游山第一自然段的行文顺序和结构褒禅山命名由来山名由来院名由来洞名由来仆碑考究文脉探究1.第1段为什么要特别提到仆碑及仆碑上的文字?

【提示】 写仆碑是为后面议论埋下伏笔,作者认真考证仆碑上的文字,探究事理的本源,充分体现了他“求思之深”的探索精神,也是后面议论中提出“深思慎取”的依据。其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众,所谓前洞也。

由山以上五六里,有穴窈然, 入之甚寒,问其深,

则其好游者不能穷也,谓之后洞。余与四人拥火以

入,入之愈深, 其进愈难,而其见愈奇。有怠而欲

出者,曰:“不出,火且尽。”遂与之俱出。 空旷名作状从旁边多深远幽暗的样子深度 形作名那些形作动,走到尽头而,连词,表修饰代游洞者懈怠将,快要完于是一起见到的景 动作名盖余所 至,比好游者尚不能十一,然视其左右,来

而记之者已少;盖其又深,则其至又加少矣。 方是

时,予之力尚足以入,火尚足以明也。既其出,则

或咎其欲出者,而予亦悔其随之而不得极夫游之

乐也。 大概所到的(地方)不及,不到题字记游那些到的人更正在体力还用来形作动,照明已经有人埋怨自己他尽情享受

副词用作动词十分之一游洞平旷记游华山

洞的经过略述前洞后洞概况详记游后洞的经过前洞后洞记游者甚众窈、寒、深记游者少第二自然段结构→悔 对 比深 →→难 奇 怠以“悔”结束记游,为下文议论作铺垫。 第2段略写什么?详写什么?运用了哪些对比?有何作用?

于是余有叹焉:古人之观于天地、山川、草木、

虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思 之深而无

不在也。夫夷以近,则游者众;险以远,则至者

少;而世之奇伟瑰怪非常之观,常在于险远,而

人之所罕至焉,故非有志者不能至也。 对于这种情况语气词取独观察心得,收获因为他们的且的奇异雄伟古今异义。这里指不平常。今作程度副词,很十分。危险偏远的地方有志矣,不随以止也,然力不足者亦不能至也。有

志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑,而无物以

相之,亦不能至也。然力足以至焉,于人为可讥,

而在己为有悔;尽吾志也,而不能至者,可以无悔

矣,其孰能讥之乎?此予之所得也! 而帮助足够用来在意志,这里引申为主观努力,尽到了自己的心意,尽心尽力语气副词,表反问,难道得到的心得体会幽深昏暗,让人迷乱的地方 第3段着重写什么?这一段可分几层意思?作者在文中阐述了什么道理?

【提示】 (1)第3段写游褒禅山的心得体会,抒发自己的感想,即第一句中所说的“有叹”。

(2)共有五层意思:①用一“叹”字紧承上文,领起全段;②以古人作为立论的标准,从“求思”的深度和广度两方面,分析了古人“往往有得”的原因;③拿世人的避难就易,同古人的“求思”精神对比;④阐述宏伟目标,险远的道路和“志”、“力”、“物”三者的内在联系;⑤强调只要尽了自己的主观努力,即使不能达到目的,也可以“无讥”、“无悔”。

(3) 揭示了“志”、“力”、“物”三者之间的辩证关系。余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而

莫能名者,何可胜道也哉!此所以学者不可以不深

思而慎取之也。

对于因此感叹取独动词作名词,流传的文字说出原名完、尽说……的原因做学问的人谨慎地选取弄错 在第4段中作者表达了怎样的观点?这一观点是怎样生发出来的?

【提示】 作者认为治学不应当轻信盲从,以讹传讹,而应该“深思慎取”,也就是要经过自己头脑的认真辨析思考,然后谨慎地采取其中合理的部分,扬弃那些有谬误的东西。

作者从第一段的“有碑仆道,其文漫灭”,联想到“古书之不存”,从“音谬”联想到“谬其传”的情况不可“胜道”,自然地得出治学必须“深思慎取”的结论,逻辑十分严密。山名(本名、别名)洞名(前洞、后洞)仆碑、音谬游后洞记游议论.音谬怠而出学者不可以不深思而慎取尽吾志也而不能至者,可以无悔矣

四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安

国平父、安上纯父。至和元年七月某日,临川王某

记。

籍贯姓名字 第三部分:

补叙相关内容把握文脉 作者为什么不写褒禅山的美丽风光和怡人的感受?见闻 感受借实现理想要有坚定的

志向和顽强的毅力治学不可以

不深思慎取记游为辅议论为主阐明提出 本文的记叙部分和议论部分是怎样紧密联系的?

【点拨】 (1)两部分之间使用了过渡句:第二段最后一句“不得极夫游之乐”开启下文,第三段第一句“于是予有叹焉”紧承上文,领起全段,使文章前后衔接,过渡自然。

(2)文字上前后呼应,意思贯通,有很多前后照应的句子。前文的记叙是为议论部分埋下伏笔,使议论有依据。议论部分是记叙的深化,是从具体事物中悟出来的含有哲理的感想。

(3)作者把治学处世比作游山,抓住它们之间的共同点:都必须具有百折不挠的意志和深思慎取的态度。 本文是怎样把治学的道理寓于记游的过程中的?

【点拨】 这篇文章以记游为载体,因事说理,生发议论,阐释治学的道理。

从文章的组织结构上看,如文章开篇对华山、慧空禅院、仆碑的由来的考释,即非一般的写景文字,而具有学人的实证精神。

从文章的内容安排上看,如文中写游华山后洞的经过,先写后洞幽深、昏暗、寒气袭人,次写景色越进越奇,再写游者越深越少,又写“有怠而欲出者”要求出来,作者遂与之俱出,最后写既出之后的悔恨。记游部分依次写来,所见之境波澜起伏。但作者意在以探幽寻胜比喻学者治学,入之愈深,则所获益精,只有不屈不挠地深入探索,达到“奇伟、瑰怪、非常之观”的至高境界。课堂小结 本文把________和________两个不同的事物联系起来,借________的体验,说明了处事、治学都要“________”和“________”的道理。 游山 治学 游山 尽吾志 深思 中心句 尽吾志也而不能至者,可以无悔矣

此所以学者不可以不深思而慎取之 1、慧褒始舍于其址

2、以故其后名之曰“褒禅”

4、有泉侧出

5、入之甚寒,问其深

6、后世之谬其传而莫能名者

7、火尚足以明也

8、后世之谬其传而莫能名者名作动,筑舍定居名作动,命名名作状,从旁边形作名,深度名作动,说出本名形作动,照明使动用法,弄错,使……错。传,动作名,流传的文字古文例释词类活用以的用法以故其后名之曰褒禅

以其乃华山之阳名之也

余与四人拥火以入

火尚足以明也

夷以近,则游者众

无物以相之

又以悲夫古书之不存因为

因为

表修饰“而”

介词,用来

表并列,并且

连词,用来

因为始舍于其址

于人为可讥

于是余有叹焉

余于仆碑

师不必贤于弟子

求救于孙将军

君幸于赵王于的用法在

在

对于

对于

比

向

被重点突出,详略得当

本文的主旨在于阐述要“有志”、“尽吾志”的观点,另外也涉及“深思而慎取”的观点,因此,文章的选材、详略无一不经过精心裁定,紧扣这两个观点。记游部分就写景来看似乎平淡无奇,实际上是深思熟虑、刻意安排的。第一段介绍褒禅山概况从略;第二段记游华山洞经过从详。前者又详记仆碑文字,其余从略;后者又记前洞和后洞概况从略,记游后洞经过颇详。写作素材积累记前洞和后洞概况,又前洞略,后洞详;记游后洞,又写经过略,补叙经过、写心情之“悔”详。议论部分对应记叙部分,也有侧重。议游华山洞的心得甚详,借仆碑抒发感慨从略。议游华山洞的心得,又议“志”较详,议“力”、“物”从略。

●随堂练笔

请运用详略得当的记叙手法,写一个约200字的片段,记叙2~3件事。1.课内素材开发

王安石在《游褒禅山记》有句名言:“世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也;有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。”这句话表面上谈的是登山的感受和教训,实际上可以给我们多方面的启示。

[适用话题]

这则材料适用于“内因与外因”“坚持”“善始善终”“自信”等话题和材料作文中。[楼主]

王安石认为,“志”、“力”、“物”三者,是我们成功的三大因素。有远大的志向,有足够的精力,还得有外物辅助;要想舒舒服服取得成绩,不流汗就登上事业的顶峰,那是不可能的。那么,人要取得成功最重要的因素是什么?

[沙发]

我认为成大事首先要有志。正如苏轼所言:“古之立大事者,不唯有超世之才,亦必有坚韧不拔之志。”做任何事都不可能一帆风顺,如果没有坚韧不拔之志,就容易半途而废。细剖深析

[板凳]

我认为“力”很重要。很多名人相继辞世,中青年英才的健康问题备受关注。医学专家指出,中青年英才工作压力大、过度疲劳以及饮食不均等,致使身体长期处于亚健康状态,免疫力下降。“过劳死”现象在当前的科技人才中出现的频率越来越高,也越来越受到社会的关注。所以加强锻炼,保持健康的体魄,也是成大事的重要条件。

[三楼]

“物”也重要。要成功,除了主观因素外,客观因素也很重要。我们要善于借助外界的帮助。荀子在《劝学》中就说:“君子生非异也,善假于物也。”可见物的重要性。2.名言警句

人生的价值是由自己决定的。 ——卢 梭

人生的价值,应当看他贡献什么,而不应当看他取得什么。 ——爱因斯坦

生命的长短以时间来计算,生命的价值以贡献来计算。——裴多菲

人的价值并不取决于是否掌握真理,或者自认为真理在握;决定人的价值的是追求真理的孜孜不倦的精神。 ——莱 辛

人生最美好的,就是在你停止生存时,也还能以你所创造的一切为人民服务。 ——奥斯特洛夫斯基

没有奋争,人生便寂寞难忍。 ——莱蒙托夫

一生中,最光辉的一天并非功成名就的那一天,而是从悲叹与绝望中产生对人生挑战与勇敢迈向意志的那一天。 ——福楼拜

[适用话题]适用于“追求”“奋斗”“生命的价值”等话题。 枫树林

丁焱辉

山脚下,静静地屹立着一片枫树林。

我几乎是在不经意间发现这片枫树林的。它们在校道的转角缓缓地铺展开,那么不惹眼却又能在出现的瞬间给人以惊喜。因为谁都不会想到,在这样一座松林密布的山脚下,居然还能出现如此异类般的枫树林。这实是一种极为不谐调的搭配。美文佳作欣赏 这片枫树林是需要与外界隔离开来欣赏的。置身林中,你得想象:世界上只有这一片枫树林和你脚下的枫叶,连风也消逝了。这枫树林便如同一位位耄耋老人立在了你的周围。因为这树,是那么苍老,时间使它们变得粗壮,以至于遮天蔽日了。但时间也使它们饱经风霜,它们的躯干上长出了一个个树瘤,凹凸起伏,如老人的脸庞,沟沟壑壑,白色的斑纹星星点点,不免使人感叹时间居然能有如此不可阻挡的力量。回到现实。每一棵枫树都是枝叶繁茂。在这样的山脚下,每一棵树的内心都暗藏着一股劲儿:我要长得更高,我要长出更多的叶子!因为这样便意味着能享受到更多的阳光,阳光便意味着生命。虽然它们都是如此苍老,但岁月并未侵蚀掉它们那颗生机勃发的心。因为它们懂得:年龄不算什么,态度决定一切!它们也懂得:阳光是要分享的,谁都不能独自享受。所以,每棵树都几乎长得齐高,每棵树都枝繁叶茂,每棵树都充分利用着哪怕是一丁点儿的空间,却又不挤占他人。因而它们活得快乐、自在,这便是枫树的生活态度。这枫树又仿佛是一群隐士,远离尘世的喧嚣。它们汲着山泉,饮着甘露,闲看四季交替、日升日落。面对风吹,它们从容;面对雨雪,它们淡定。这便是枫树的品格。

故乡的老街两旁也种着枫树,它们大多叶黄且矮小,有的已被虫蛀成了空空的树干。它们没有山脚下那些枫树的高大,也没有半点山脚下枫树的活气,就像是病入膏肓的老者,倚在老街的两旁,等待着死亡的号角。这些枫树,之前它们的生活是安逸的,安逸得让它们失去了生机勃发的心。它们的天地是广阔的,没有其他树木与它们争抢阳光、养料。所以它们不需要长得如此之高,太多的树叶也会成为一种拖累。同时,它们也沾染了太多尘世的喧嚣,它们已被这喧嚣侵蚀得羸弱不堪,已经不起岁月的再次洗礼。它们的命运是已经注定了的。

默默地注视着这片枫树林,望着它们那繁茂的枝叶,看着它们深扎的根,蓦地,我问自己:我是否也应该脚踏实地,静下自己浮躁的内心,开始寻找自己的人生目标呢?

【赏评】 作者由自然界的事物领略到一些生活哲理,这是写记叙文所要着力表现的。“阳光是要分享的,谁都不能独自享受”,看似写山脚下的枫树林,实则是对现实生活的提示。有意味的是,作者将老街的枫树与山脚下的枫树对比,继而提出疑问。在作者深刻反思的同时,读者的心灵得到了净化与洗礼。 1、慧褒始舍于其址

2、以故其后名之曰“褒禅”

4、有泉侧出

5、入之甚寒,问其深

6、后世之谬其传而莫能名者

7、火尚足以明也

8、后世之谬其传而莫能名者名作动,筑舍定居名作动,命名名作状,从旁边形作名,深度名作动,说出本名形作动,照明使动用法,弄错,使……错。传,动作名,流传的文字古文例释词类活用知识积累 语法总结——古今异义5个;

词类活用9个;

句式三种14句。

知识积累 词类活用 1、慧褒始舍于其址

2、距其院东五里

3、有泉侧出

名活动,筑舍定居名词作动词,向东行名词作状语,从侧面词类活用 4、入之甚寒,问其深

5、入之愈深……而其见愈奇

6、盖其又深,则其至又加少矣形容词作名词,深度动词作名词,指见到的景象动词作名词,到来的人7、后世之谬其传而莫能名者

8、火尚足以明也

9、后世之谬其传而莫能名者

名词作动词,识其本名,说明白形容词作动词,照明谬,使动用法,弄错,使……错。

传,一说动词作名词,流传文字古今异义1、非常:

2、至于:

3、学者:

4、十一 ;左右通假字父:这里指不平常。今作程度副词,很,十分。至,到。于,介词,引出到达的场所。今义:①达到某种程度;②行文中另提起一事。求学的人通“甫”。?①褒禅山亦谓之华山

?②褒之庐冢也 ?③古人之观于天地、山川,草木、虫鱼

?④余亦悔其随之而不得极夫游之乐也

⑤石之铿然有声者 虚词积累 之代词,它助词,的助词,取消句子的独立性之,代词,代同游者之,定后标志虚词积累 于 ①唐浮图慧褒始舍于其址

②于是余有叹焉 ??

③古人之观于天地

④其势弱于秦 ⑤吾不能举全吴之地受制于人在,介词,表处所“于是”意为“对此”这里作连词用对于,介词,表示引进动作的对象比,介词,表示比较对象被,介词,表示被动对象课堂测试 2、(1)唐浮图慧褒始舍于其址。

A.开始 B.当初 C.才 D.最早

(2)以其乃华山之阳名之也

A.名字 B.命名 C.说出 D.名义

(3)则其好游者不能穷也

A.困窘 B.贫困 C.寻求到尽头 D.走到尽头

(4)有怠而欲出者

A.懈怠 B.轻慢 C.疲倦 D.怠慢BBAD课堂测试(5)则或咎其欲出者

A.灾祸 B.加罪 C.责怪 D.憎恨

(6)而无物以相之

A.互相 B.选择 C.貌相 D.辅助

(7)后世之谬其传而莫能名者

A.错误 B.荒谬 C.弄错 D.差错CCD课堂测试3、解释下列划线的词,并找出与例句划线字用法相同的项。

(1)例句:又以悲夫古书之不存( )

A.余之力尚足以入

B.非常之观,常在于险远

C.后世之谬其传而莫能名者

D.不可以不深思而慎取之也

E.入之愈深,其进愈难C(2)例句:由山以上五六里( )

A.夫夷以近,则游者众 B.有志矣,不随以止也

C.无物以相之 D.以其乃华山之阳名之也课堂测试无答案课堂测试4.解释下列句子中具有词类活用现象的词,并指明相应用法。

(1)其下平旷、有泉侧出

(2)火尚足以明也

(3)非常之观,常在于险远

(4)巫医乐师百工之人,不耻相师

(5)项伯乃夜驰之沛公军侧:从侧面(名词作状语) 明:照明(形容词作动词) 险远:险远的地方(形容词作名词) 耻:认为……耻辱(形容词意动) 在夜里(名词做状语)5解释下列加横线词语的意义用法: ?道

①有碑仆道 ②师者,所以传道受业解惑也 ③何可胜道也哉 ?

常

①非常之观 ②常在于险远 ??

文

①属予作文以记之 ②独其为文犹可识 ③文过饰非 课堂测试道路 道理 说、讲寻常 经常 掩饰 文字 文章 重点语句 翻译检查 1、其 下 平 旷, 有泉 侧 出, 而

华山洞下边平坦空旷,有泉水从旁边涌出,而

记游者 甚众 —— 所谓前洞也。

(题字)记游的人很多——(这是人们)所说的前洞。

2、问 其 深, 则 其 好 游 者

问起它的深度,就(连)那些喜欢游玩的人(也)

不能穷 也—— 谓之后洞。

不能走到尽头—— (人们) 叫它后洞。

3、入 之 愈深,其进 愈难, 而

进去洞里越深,那前进(的事)(就)越困难,可是

其见 愈奇。

那见到(的景象)(就)越奇特。

4、盖 余所至, 比 好 游 者

大概我所到(的地方),比起喜欢游览的人(

尚不能 十一

来说)还不到(他们的)十分之一

5、盖 其又深,则 其 至 又加 少矣。

大概洞更深,那么那些到(的人)又更加少了。

6、方 是 时, 余之力 尚足以 入, 火

正当这个时候,我的体力还足够(继续)进入,火把(也)

尚足以 明 也。

还足够(继续)照明。诗海探珠浪淘沙令

王安石

伊吕两衰翁,

历遍穷通。

一为钓叟一耕佣。

若使当时身不遇,

老了英雄。

汤武偶相逢,

风虎云龙。

兴亡只在笑谈中。

直至如今千载后,

谁与争功!【思考】这首词运用了什么抒情方式?抒发了什么感情?【赏析】这首词不同于一般古代诗人词客笼统空泛的咏史作品,而是一个政治家鉴古论今的真实思想感情的流露。伊尹原是伊水旁的一个弃婴,后来得到汤王的重用,才有了作为。吕尚,即姜子牙,偶遇周文王出猎,成就了灭商兴周之大业。作者在歌颂伊、吕的不朽功业的背后,伊、吕的遭遇明主和建立功业对于王安石来说,无疑是一股巨大的精神力量,他从中受到了鼓舞,增强了推行变法的决心和勇气。

全词通篇叙史论史,实则以史喻今,歌咏伊尹和吕尚“历遍穷通”的遭际和名垂千载的功业,蕴含了作者称赞明君之意,抒发了作者获得宋神宗的赏识重用,春风得意、要在政治上大展宏图的豪迈情怀。元日

爆竹声中一岁除,

春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日 ,

总把新桃换旧符。

元日: 农历正月初一,即春节。屠苏: 酒名。曈曈: 太阳初升, 光亮的样子。桃符: 古人用桃木在门上刻符驱鬼, 后人改用门联诗海探珠:欣赏:当时他正推行新政, 因此想借着新年新气象隐喻自己的雄才大志, 新政犹如春风有助屠苏酒的酿造。 后段则影射百姓引颈祈盼的心情, 全诗寓意深长, 在不违反“一语道破”的情况下, 表达出诗人内心的感情与期望 登临送目,正故国晚秋,天气初肃。千里澄江似练,翠峰如簇。征帆去棹残阳里,背西风、酒旗斜矗。彩舟云淡,星河鹭起,画图难足。

念往昔、繁华竞逐。叹门外楼头,悲恨相续。千古凭高,对此漫嗟荣辱。六朝旧事随流水,但寒烟衰草凝绿。至今商女,时时犹唱,后庭遗曲。

桂枝香.金陵怀古写作背景 本文是王安石34岁时的作品。四年后(1058年)他给宋仁宗上万言书,主张改革政治;十六年后(1070年)拜相,不顾保守派的反对,积极推行新法。传有“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的观点,这跟本文“尽吾志也而不能至,可以无悔矣”的观点一致.名词用作动词,筑舍定居。名词用作动词,命名。名词用作状语,从旁边。动词用作名词,到达的人。动词用作名词,收获。谬,形容词的使动用法,使……错,弄错。传,动词用作名词,流传的文字。名,名词用作动词,指名,识其本名。形容词用作动词,走到尽头。形容词用作动词,照明。形容词用作动词,尽情享受。形容词用作名词,险远的地方。“卒”:古义为终于,死;“十一”:古义为十分之一;“非常”:古义为不平常;“所以”:古义为代词“所”和介词“以”结合,相当于“……的原因”;“学者”:古义为泛指求学的人,读书人“于是”:古义为对这件事。“于”,介词,对,“是”,代词,这件事;六、特殊句式

①今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。(_______)

②今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。(________)

③所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。(_______)

④此余之所得也。(_______)

⑤此所以学者不可以不深思而慎取之也。(_______)

⑥古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得。(______________________)判断句判断句判断句判断句判断句倒装句,介宾短语后置⑦盖予所至,比好游者尚不能十一。(_____________________________________________________)

⑧距洞百余步,有碑仆道。(_______________________________________________________)

⑨而予亦悔其随之,而不得极夫游之乐也。(_______________________________________________________________)倒装句,应理解为:盖予所至,与好游者比尚不

能十一省略介词“于”,应理解为:距洞百余步,有碑仆于道省略“出”字,应理解为:而予亦悔其随之出,而不得极夫游之乐也七、名句默写

于是予有叹焉。古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。_________,_________;________,__________,而___________________________,____________,________________,____________________。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也;有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。然力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;__________,____________,____________,其孰能讥之乎?此予之所得也。

——王安石《游褒禅山记》夫夷以近则游者众险以远则至者少世之奇伟、瑰怪、非常之观常在于险远而人之所罕至焉故非有志者不能至也尽吾志也而不能至者可以无悔矣

飞来山上千寻塔,

闻说鸡鸣见日升。 不畏浮云遮望眼,

只缘身在最高层。诗海探珠:王安石像‖王安石其人 王安石(1021-1089),北宋政治家、思想家、文学家。字介甫,号半山,抚州临川(今江西临川)人。他“少好读书”。1042年登进士第。1061年上万言书,提出变法主张,1069年任宰相,推行新法,后因遭到反变法派的猛烈攻击,于1074年罢相,次年再为相。1076年再次辞去相位,退居江宁(南京)潜心学术研究和诗文创作。封舒国公,又改封荆国公,故世称“王荆公”。1086年司马光执政,废尽新法,王安石忧愤去世。谥号文,故又称“王文公”。因两度为相变法,强调“权时之变”,反对因循保守,“中国十一世纪的改革家”(列宁) 王安石是唐宋八大家之一,他在文学上也是个革新派。他是欧阳修倡导的北宋诗文革新运动的积极参加者,反对北宋初年浮靡的文风,主张文章“务为有补于世”。其散文雄健峭拔,语言简练。代表作《答司马谏议书》等。其诗歌长于说理,精于修辞,也有情韵深婉之作,风格遒劲有力。其词能不受前人绮靡风气影响, “一洗五代旧俗”,风格豪放。作品今存《王临川集》、《临川集拾遗》。游褒禅山记王安石解题 “记”是一种文体,有奏记、游记、杂记。

分为四类:

记游、记事 、记亭台楼阁、记物

特点:利用游记进行说理 文体类别:

1、亭台楼阁名胜记:

《岳阳楼记》《醉翁亭记》

2、山水游记: 《游褒禅山记》

《石钟山记》《小石潭记》

3、杂物书画记:

《核舟记》 褒禅山在今安徽省含山县城北15里,风景秀美,“文革”前寺院建筑宏伟。距院约200米,半山腰还有大小二塔。十年浩劫中,塔被炸毁,寺院被拆除,现仅两洞尚存。前洞在慧空禅院遗址东二三里,洞口大而平,洞深约三间房子大小。洞口左侧有一泉,泉水从石缝中流出,即使洞外干涸,这里仍流水潺潺。洞口石壁有题刻诗文,但多已风化难识。 ‖褒禅山及其名 唐贞观年间,全国四大高僧之一慧褒结庐修炼于华山,圆寂后其弟子将此更名为褒禅山,并建褒禅寺。而今过去千载,慧空禅院早已灰飞烟灭。现于其址修筑庙宇,只是今人复活过去的历史,续写昨天的故事。幸而由于历史的偶然,宋王安石到此一游,留有一记,山遂以文名。 华阳洞入口坐落在褒禅山西南面半山腰上的褒禅寺入洞后需要乘坐约5分钟的船华阳洞回步厅。据说王安石是走到这里放弃的,所以起了这个名字。1、褒禅山

2、而卒葬之

3、庐冢

4、有碑仆道

5、今言“华”如“华实”之“华”者

6、有穴窈然

7、则或咎

8、无物以相之

9、何可胜道也哉

10、箫君圭君玉

11、余弟安国平父(bāo chán,也就是华山)朗读课文(zú,死后)(zhǒng,坟墓)(pū,倒)(huā/huá/huá)(yǎo,深远幽暗)(jiù,责怪)(xiàng,帮助)(shēng ,完全,尽)(guī,人名)(fǔ,对男子的美称)理清思路 (1、2):记叙—游山经过。

(3、4):议论—游山心得。

(5):记叙的结尾,补叙同游者的籍贯、姓名。

全文从褒禅山写起,说山,识碑,记游,感事,补记。三个部分,重点在第二部分,即事见理。阅读指要慧空禅院 前洞东行五里翻过一座小山文言文学习要点 字字落实

句句解疑

熟读背诵褒禅山,亦谓之华山,唐浮图慧褒,始舍于其址,而卒葬之,

以故其后名之曰褒禅。 今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。

距其院东五里,所谓华阳洞者,以其乃华山之阳名之 也。

距洞百余步,有碑仆道,其文漫灭,独其为文犹可识,曰:

“花山”。今言华如华 实之华者,盖音谬也。 名作动,筑舍死因为(这个)缘故 名作动, 命名因为倒碑文、文字……者……也,判断句 动词文字辨认说大概错误山脚是,表判断山南水北‖课文串讲东:名词作动词,往东 。游山第一自然段的行文顺序和结构褒禅山命名由来山名由来院名由来洞名由来仆碑考究文脉探究1.第1段为什么要特别提到仆碑及仆碑上的文字?

【提示】 写仆碑是为后面议论埋下伏笔,作者认真考证仆碑上的文字,探究事理的本源,充分体现了他“求思之深”的探索精神,也是后面议论中提出“深思慎取”的依据。其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众,所谓前洞也。

由山以上五六里,有穴窈然, 入之甚寒,问其深,

则其好游者不能穷也,谓之后洞。余与四人拥火以

入,入之愈深, 其进愈难,而其见愈奇。有怠而欲

出者,曰:“不出,火且尽。”遂与之俱出。 空旷名作状从旁边多深远幽暗的样子深度 形作名那些形作动,走到尽头而,连词,表修饰代游洞者懈怠将,快要完于是一起见到的景 动作名盖余所 至,比好游者尚不能十一,然视其左右,来

而记之者已少;盖其又深,则其至又加少矣。 方是

时,予之力尚足以入,火尚足以明也。既其出,则

或咎其欲出者,而予亦悔其随之而不得极夫游之

乐也。 大概所到的(地方)不及,不到题字记游那些到的人更正在体力还用来形作动,照明已经有人埋怨自己他尽情享受

副词用作动词十分之一游洞平旷记游华山

洞的经过略述前洞后洞概况详记游后洞的经过前洞后洞记游者甚众窈、寒、深记游者少第二自然段结构→悔 对 比深 →→难 奇 怠以“悔”结束记游,为下文议论作铺垫。 第2段略写什么?详写什么?运用了哪些对比?有何作用?

于是余有叹焉:古人之观于天地、山川、草木、

虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思 之深而无

不在也。夫夷以近,则游者众;险以远,则至者

少;而世之奇伟瑰怪非常之观,常在于险远,而

人之所罕至焉,故非有志者不能至也。 对于这种情况语气词取独观察心得,收获因为他们的且的奇异雄伟古今异义。这里指不平常。今作程度副词,很十分。危险偏远的地方有志矣,不随以止也,然力不足者亦不能至也。有

志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑,而无物以

相之,亦不能至也。然力足以至焉,于人为可讥,

而在己为有悔;尽吾志也,而不能至者,可以无悔

矣,其孰能讥之乎?此予之所得也! 而帮助足够用来在意志,这里引申为主观努力,尽到了自己的心意,尽心尽力语气副词,表反问,难道得到的心得体会幽深昏暗,让人迷乱的地方 第3段着重写什么?这一段可分几层意思?作者在文中阐述了什么道理?

【提示】 (1)第3段写游褒禅山的心得体会,抒发自己的感想,即第一句中所说的“有叹”。

(2)共有五层意思:①用一“叹”字紧承上文,领起全段;②以古人作为立论的标准,从“求思”的深度和广度两方面,分析了古人“往往有得”的原因;③拿世人的避难就易,同古人的“求思”精神对比;④阐述宏伟目标,险远的道路和“志”、“力”、“物”三者的内在联系;⑤强调只要尽了自己的主观努力,即使不能达到目的,也可以“无讥”、“无悔”。

(3) 揭示了“志”、“力”、“物”三者之间的辩证关系。余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而

莫能名者,何可胜道也哉!此所以学者不可以不深

思而慎取之也。

对于因此感叹取独动词作名词,流传的文字说出原名完、尽说……的原因做学问的人谨慎地选取弄错 在第4段中作者表达了怎样的观点?这一观点是怎样生发出来的?

【提示】 作者认为治学不应当轻信盲从,以讹传讹,而应该“深思慎取”,也就是要经过自己头脑的认真辨析思考,然后谨慎地采取其中合理的部分,扬弃那些有谬误的东西。

作者从第一段的“有碑仆道,其文漫灭”,联想到“古书之不存”,从“音谬”联想到“谬其传”的情况不可“胜道”,自然地得出治学必须“深思慎取”的结论,逻辑十分严密。山名(本名、别名)洞名(前洞、后洞)仆碑、音谬游后洞记游议论.音谬怠而出学者不可以不深思而慎取尽吾志也而不能至者,可以无悔矣

四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安

国平父、安上纯父。至和元年七月某日,临川王某

记。

籍贯姓名字 第三部分:

补叙相关内容把握文脉 作者为什么不写褒禅山的美丽风光和怡人的感受?见闻 感受借实现理想要有坚定的

志向和顽强的毅力治学不可以

不深思慎取记游为辅议论为主阐明提出 本文的记叙部分和议论部分是怎样紧密联系的?

【点拨】 (1)两部分之间使用了过渡句:第二段最后一句“不得极夫游之乐”开启下文,第三段第一句“于是予有叹焉”紧承上文,领起全段,使文章前后衔接,过渡自然。

(2)文字上前后呼应,意思贯通,有很多前后照应的句子。前文的记叙是为议论部分埋下伏笔,使议论有依据。议论部分是记叙的深化,是从具体事物中悟出来的含有哲理的感想。

(3)作者把治学处世比作游山,抓住它们之间的共同点:都必须具有百折不挠的意志和深思慎取的态度。 本文是怎样把治学的道理寓于记游的过程中的?

【点拨】 这篇文章以记游为载体,因事说理,生发议论,阐释治学的道理。

从文章的组织结构上看,如文章开篇对华山、慧空禅院、仆碑的由来的考释,即非一般的写景文字,而具有学人的实证精神。

从文章的内容安排上看,如文中写游华山后洞的经过,先写后洞幽深、昏暗、寒气袭人,次写景色越进越奇,再写游者越深越少,又写“有怠而欲出者”要求出来,作者遂与之俱出,最后写既出之后的悔恨。记游部分依次写来,所见之境波澜起伏。但作者意在以探幽寻胜比喻学者治学,入之愈深,则所获益精,只有不屈不挠地深入探索,达到“奇伟、瑰怪、非常之观”的至高境界。课堂小结 本文把________和________两个不同的事物联系起来,借________的体验,说明了处事、治学都要“________”和“________”的道理。 游山 治学 游山 尽吾志 深思 中心句 尽吾志也而不能至者,可以无悔矣

此所以学者不可以不深思而慎取之 1、慧褒始舍于其址

2、以故其后名之曰“褒禅”

4、有泉侧出

5、入之甚寒,问其深

6、后世之谬其传而莫能名者

7、火尚足以明也

8、后世之谬其传而莫能名者名作动,筑舍定居名作动,命名名作状,从旁边形作名,深度名作动,说出本名形作动,照明使动用法,弄错,使……错。传,动作名,流传的文字古文例释词类活用以的用法以故其后名之曰褒禅

以其乃华山之阳名之也

余与四人拥火以入

火尚足以明也

夷以近,则游者众

无物以相之

又以悲夫古书之不存因为

因为

表修饰“而”

介词,用来

表并列,并且

连词,用来

因为始舍于其址

于人为可讥

于是余有叹焉

余于仆碑

师不必贤于弟子

求救于孙将军

君幸于赵王于的用法在

在

对于

对于

比

向

被重点突出,详略得当

本文的主旨在于阐述要“有志”、“尽吾志”的观点,另外也涉及“深思而慎取”的观点,因此,文章的选材、详略无一不经过精心裁定,紧扣这两个观点。记游部分就写景来看似乎平淡无奇,实际上是深思熟虑、刻意安排的。第一段介绍褒禅山概况从略;第二段记游华山洞经过从详。前者又详记仆碑文字,其余从略;后者又记前洞和后洞概况从略,记游后洞经过颇详。写作素材积累记前洞和后洞概况,又前洞略,后洞详;记游后洞,又写经过略,补叙经过、写心情之“悔”详。议论部分对应记叙部分,也有侧重。议游华山洞的心得甚详,借仆碑抒发感慨从略。议游华山洞的心得,又议“志”较详,议“力”、“物”从略。

●随堂练笔

请运用详略得当的记叙手法,写一个约200字的片段,记叙2~3件事。1.课内素材开发

王安石在《游褒禅山记》有句名言:“世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也;有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。”这句话表面上谈的是登山的感受和教训,实际上可以给我们多方面的启示。

[适用话题]

这则材料适用于“内因与外因”“坚持”“善始善终”“自信”等话题和材料作文中。[楼主]

王安石认为,“志”、“力”、“物”三者,是我们成功的三大因素。有远大的志向,有足够的精力,还得有外物辅助;要想舒舒服服取得成绩,不流汗就登上事业的顶峰,那是不可能的。那么,人要取得成功最重要的因素是什么?

[沙发]

我认为成大事首先要有志。正如苏轼所言:“古之立大事者,不唯有超世之才,亦必有坚韧不拔之志。”做任何事都不可能一帆风顺,如果没有坚韧不拔之志,就容易半途而废。细剖深析

[板凳]

我认为“力”很重要。很多名人相继辞世,中青年英才的健康问题备受关注。医学专家指出,中青年英才工作压力大、过度疲劳以及饮食不均等,致使身体长期处于亚健康状态,免疫力下降。“过劳死”现象在当前的科技人才中出现的频率越来越高,也越来越受到社会的关注。所以加强锻炼,保持健康的体魄,也是成大事的重要条件。

[三楼]

“物”也重要。要成功,除了主观因素外,客观因素也很重要。我们要善于借助外界的帮助。荀子在《劝学》中就说:“君子生非异也,善假于物也。”可见物的重要性。2.名言警句

人生的价值是由自己决定的。 ——卢 梭

人生的价值,应当看他贡献什么,而不应当看他取得什么。 ——爱因斯坦

生命的长短以时间来计算,生命的价值以贡献来计算。——裴多菲

人的价值并不取决于是否掌握真理,或者自认为真理在握;决定人的价值的是追求真理的孜孜不倦的精神。 ——莱 辛

人生最美好的,就是在你停止生存时,也还能以你所创造的一切为人民服务。 ——奥斯特洛夫斯基

没有奋争,人生便寂寞难忍。 ——莱蒙托夫

一生中,最光辉的一天并非功成名就的那一天,而是从悲叹与绝望中产生对人生挑战与勇敢迈向意志的那一天。 ——福楼拜

[适用话题]适用于“追求”“奋斗”“生命的价值”等话题。 枫树林

丁焱辉

山脚下,静静地屹立着一片枫树林。

我几乎是在不经意间发现这片枫树林的。它们在校道的转角缓缓地铺展开,那么不惹眼却又能在出现的瞬间给人以惊喜。因为谁都不会想到,在这样一座松林密布的山脚下,居然还能出现如此异类般的枫树林。这实是一种极为不谐调的搭配。美文佳作欣赏 这片枫树林是需要与外界隔离开来欣赏的。置身林中,你得想象:世界上只有这一片枫树林和你脚下的枫叶,连风也消逝了。这枫树林便如同一位位耄耋老人立在了你的周围。因为这树,是那么苍老,时间使它们变得粗壮,以至于遮天蔽日了。但时间也使它们饱经风霜,它们的躯干上长出了一个个树瘤,凹凸起伏,如老人的脸庞,沟沟壑壑,白色的斑纹星星点点,不免使人感叹时间居然能有如此不可阻挡的力量。回到现实。每一棵枫树都是枝叶繁茂。在这样的山脚下,每一棵树的内心都暗藏着一股劲儿:我要长得更高,我要长出更多的叶子!因为这样便意味着能享受到更多的阳光,阳光便意味着生命。虽然它们都是如此苍老,但岁月并未侵蚀掉它们那颗生机勃发的心。因为它们懂得:年龄不算什么,态度决定一切!它们也懂得:阳光是要分享的,谁都不能独自享受。所以,每棵树都几乎长得齐高,每棵树都枝繁叶茂,每棵树都充分利用着哪怕是一丁点儿的空间,却又不挤占他人。因而它们活得快乐、自在,这便是枫树的生活态度。这枫树又仿佛是一群隐士,远离尘世的喧嚣。它们汲着山泉,饮着甘露,闲看四季交替、日升日落。面对风吹,它们从容;面对雨雪,它们淡定。这便是枫树的品格。

故乡的老街两旁也种着枫树,它们大多叶黄且矮小,有的已被虫蛀成了空空的树干。它们没有山脚下那些枫树的高大,也没有半点山脚下枫树的活气,就像是病入膏肓的老者,倚在老街的两旁,等待着死亡的号角。这些枫树,之前它们的生活是安逸的,安逸得让它们失去了生机勃发的心。它们的天地是广阔的,没有其他树木与它们争抢阳光、养料。所以它们不需要长得如此之高,太多的树叶也会成为一种拖累。同时,它们也沾染了太多尘世的喧嚣,它们已被这喧嚣侵蚀得羸弱不堪,已经不起岁月的再次洗礼。它们的命运是已经注定了的。

默默地注视着这片枫树林,望着它们那繁茂的枝叶,看着它们深扎的根,蓦地,我问自己:我是否也应该脚踏实地,静下自己浮躁的内心,开始寻找自己的人生目标呢?

【赏评】 作者由自然界的事物领略到一些生活哲理,这是写记叙文所要着力表现的。“阳光是要分享的,谁都不能独自享受”,看似写山脚下的枫树林,实则是对现实生活的提示。有意味的是,作者将老街的枫树与山脚下的枫树对比,继而提出疑问。在作者深刻反思的同时,读者的心灵得到了净化与洗礼。 1、慧褒始舍于其址

2、以故其后名之曰“褒禅”

4、有泉侧出

5、入之甚寒,问其深

6、后世之谬其传而莫能名者

7、火尚足以明也

8、后世之谬其传而莫能名者名作动,筑舍定居名作动,命名名作状,从旁边形作名,深度名作动,说出本名形作动,照明使动用法,弄错,使……错。传,动作名,流传的文字古文例释词类活用知识积累 语法总结——古今异义5个;

词类活用9个;

句式三种14句。

知识积累 词类活用 1、慧褒始舍于其址

2、距其院东五里

3、有泉侧出

名活动,筑舍定居名词作动词,向东行名词作状语,从侧面词类活用 4、入之甚寒,问其深

5、入之愈深……而其见愈奇

6、盖其又深,则其至又加少矣形容词作名词,深度动词作名词,指见到的景象动词作名词,到来的人7、后世之谬其传而莫能名者

8、火尚足以明也

9、后世之谬其传而莫能名者

名词作动词,识其本名,说明白形容词作动词,照明谬,使动用法,弄错,使……错。

传,一说动词作名词,流传文字古今异义1、非常:

2、至于:

3、学者:

4、十一 ;左右通假字父:这里指不平常。今作程度副词,很,十分。至,到。于,介词,引出到达的场所。今义:①达到某种程度;②行文中另提起一事。求学的人通“甫”。?①褒禅山亦谓之华山

?②褒之庐冢也 ?③古人之观于天地、山川,草木、虫鱼

?④余亦悔其随之而不得极夫游之乐也

⑤石之铿然有声者 虚词积累 之代词,它助词,的助词,取消句子的独立性之,代词,代同游者之,定后标志虚词积累 于 ①唐浮图慧褒始舍于其址

②于是余有叹焉 ??

③古人之观于天地

④其势弱于秦 ⑤吾不能举全吴之地受制于人在,介词,表处所“于是”意为“对此”这里作连词用对于,介词,表示引进动作的对象比,介词,表示比较对象被,介词,表示被动对象课堂测试 2、(1)唐浮图慧褒始舍于其址。

A.开始 B.当初 C.才 D.最早

(2)以其乃华山之阳名之也

A.名字 B.命名 C.说出 D.名义

(3)则其好游者不能穷也

A.困窘 B.贫困 C.寻求到尽头 D.走到尽头

(4)有怠而欲出者

A.懈怠 B.轻慢 C.疲倦 D.怠慢BBAD课堂测试(5)则或咎其欲出者

A.灾祸 B.加罪 C.责怪 D.憎恨

(6)而无物以相之

A.互相 B.选择 C.貌相 D.辅助

(7)后世之谬其传而莫能名者

A.错误 B.荒谬 C.弄错 D.差错CCD课堂测试3、解释下列划线的词,并找出与例句划线字用法相同的项。

(1)例句:又以悲夫古书之不存( )

A.余之力尚足以入

B.非常之观,常在于险远

C.后世之谬其传而莫能名者

D.不可以不深思而慎取之也

E.入之愈深,其进愈难C(2)例句:由山以上五六里( )

A.夫夷以近,则游者众 B.有志矣,不随以止也

C.无物以相之 D.以其乃华山之阳名之也课堂测试无答案课堂测试4.解释下列句子中具有词类活用现象的词,并指明相应用法。

(1)其下平旷、有泉侧出

(2)火尚足以明也

(3)非常之观,常在于险远

(4)巫医乐师百工之人,不耻相师

(5)项伯乃夜驰之沛公军侧:从侧面(名词作状语) 明:照明(形容词作动词) 险远:险远的地方(形容词作名词) 耻:认为……耻辱(形容词意动) 在夜里(名词做状语)5解释下列加横线词语的意义用法: ?道

①有碑仆道 ②师者,所以传道受业解惑也 ③何可胜道也哉 ?

常

①非常之观 ②常在于险远 ??

文

①属予作文以记之 ②独其为文犹可识 ③文过饰非 课堂测试道路 道理 说、讲寻常 经常 掩饰 文字 文章 重点语句 翻译检查 1、其 下 平 旷, 有泉 侧 出, 而

华山洞下边平坦空旷,有泉水从旁边涌出,而

记游者 甚众 —— 所谓前洞也。

(题字)记游的人很多——(这是人们)所说的前洞。

2、问 其 深, 则 其 好 游 者

问起它的深度,就(连)那些喜欢游玩的人(也)

不能穷 也—— 谓之后洞。

不能走到尽头—— (人们) 叫它后洞。

3、入 之 愈深,其进 愈难, 而

进去洞里越深,那前进(的事)(就)越困难,可是

其见 愈奇。

那见到(的景象)(就)越奇特。

4、盖 余所至, 比 好 游 者

大概我所到(的地方),比起喜欢游览的人(

尚不能 十一

来说)还不到(他们的)十分之一

5、盖 其又深,则 其 至 又加 少矣。

大概洞更深,那么那些到(的人)又更加少了。

6、方 是 时, 余之力 尚足以 入, 火

正当这个时候,我的体力还足够(继续)进入,火把(也)

尚足以 明 也。

还足够(继续)照明。诗海探珠浪淘沙令

王安石

伊吕两衰翁,

历遍穷通。

一为钓叟一耕佣。

若使当时身不遇,

老了英雄。

汤武偶相逢,

风虎云龙。

兴亡只在笑谈中。

直至如今千载后,

谁与争功!【思考】这首词运用了什么抒情方式?抒发了什么感情?【赏析】这首词不同于一般古代诗人词客笼统空泛的咏史作品,而是一个政治家鉴古论今的真实思想感情的流露。伊尹原是伊水旁的一个弃婴,后来得到汤王的重用,才有了作为。吕尚,即姜子牙,偶遇周文王出猎,成就了灭商兴周之大业。作者在歌颂伊、吕的不朽功业的背后,伊、吕的遭遇明主和建立功业对于王安石来说,无疑是一股巨大的精神力量,他从中受到了鼓舞,增强了推行变法的决心和勇气。

全词通篇叙史论史,实则以史喻今,歌咏伊尹和吕尚“历遍穷通”的遭际和名垂千载的功业,蕴含了作者称赞明君之意,抒发了作者获得宋神宗的赏识重用,春风得意、要在政治上大展宏图的豪迈情怀。元日

爆竹声中一岁除,

春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日 ,

总把新桃换旧符。

元日: 农历正月初一,即春节。屠苏: 酒名。曈曈: 太阳初升, 光亮的样子。桃符: 古人用桃木在门上刻符驱鬼, 后人改用门联诗海探珠:欣赏:当时他正推行新政, 因此想借着新年新气象隐喻自己的雄才大志, 新政犹如春风有助屠苏酒的酿造。 后段则影射百姓引颈祈盼的心情, 全诗寓意深长, 在不违反“一语道破”的情况下, 表达出诗人内心的感情与期望 登临送目,正故国晚秋,天气初肃。千里澄江似练,翠峰如簇。征帆去棹残阳里,背西风、酒旗斜矗。彩舟云淡,星河鹭起,画图难足。

念往昔、繁华竞逐。叹门外楼头,悲恨相续。千古凭高,对此漫嗟荣辱。六朝旧事随流水,但寒烟衰草凝绿。至今商女,时时犹唱,后庭遗曲。

桂枝香.金陵怀古写作背景 本文是王安石34岁时的作品。四年后(1058年)他给宋仁宗上万言书,主张改革政治;十六年后(1070年)拜相,不顾保守派的反对,积极推行新法。传有“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的观点,这跟本文“尽吾志也而不能至,可以无悔矣”的观点一致.名词用作动词,筑舍定居。名词用作动词,命名。名词用作状语,从旁边。动词用作名词,到达的人。动词用作名词,收获。谬,形容词的使动用法,使……错,弄错。传,动词用作名词,流传的文字。名,名词用作动词,指名,识其本名。形容词用作动词,走到尽头。形容词用作动词,照明。形容词用作动词,尽情享受。形容词用作名词,险远的地方。“卒”:古义为终于,死;“十一”:古义为十分之一;“非常”:古义为不平常;“所以”:古义为代词“所”和介词“以”结合,相当于“……的原因”;“学者”:古义为泛指求学的人,读书人“于是”:古义为对这件事。“于”,介词,对,“是”,代词,这件事;六、特殊句式

①今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。(_______)

②今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。(________)

③所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。(_______)

④此余之所得也。(_______)

⑤此所以学者不可以不深思而慎取之也。(_______)

⑥古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得。(______________________)判断句判断句判断句判断句判断句倒装句,介宾短语后置⑦盖予所至,比好游者尚不能十一。(_____________________________________________________)

⑧距洞百余步,有碑仆道。(_______________________________________________________)

⑨而予亦悔其随之,而不得极夫游之乐也。(_______________________________________________________________)倒装句,应理解为:盖予所至,与好游者比尚不

能十一省略介词“于”,应理解为:距洞百余步,有碑仆于道省略“出”字,应理解为:而予亦悔其随之出,而不得极夫游之乐也七、名句默写

于是予有叹焉。古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。_________,_________;________,__________,而___________________________,____________,________________,____________________。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也;有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。然力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;__________,____________,____________,其孰能讥之乎?此予之所得也。

——王安石《游褒禅山记》夫夷以近则游者众险以远则至者少世之奇伟、瑰怪、非常之观常在于险远而人之所罕至焉故非有志者不能至也尽吾志也而不能至者可以无悔矣

同课章节目录

- 第一单元 读书生活

- 一 读书示小妹十八生日书

- 二 获得教养的途径

- 三 *幼学纪事

- 第二单元 书话与书评

- 四 白莽作《孩儿塔》序

- 五 无韵之离骚-太史公笔法小议

- 六 *密室的生活--评安妮•弗兰克著《安妮的日记》

- 第三单元 科学与艺术

- 七 爱因斯坦与艺术

- 八 说数

- 九 *自然笔记

- 第四单元 散文及其赏析

- 十 想北平

- 十一 我所认识的蔡孑民先生

- 十二 *草莓

- 十三 *漫谈散文

- 第五单元 山水情思

- 十四 诸子喻山水

- 十五 秋水(节选)

- 十六 前赤壁赋

- 十七 *游褒禅山记

- 第六单元 词曲及其赏析

- 十八 宋词四首

- 十九 窦娥冤(节选)

- 二十 元曲二首

- 二十一 *长亭送别

- 二十二 *词的起源与特点