高中语文高二年级上华东师大版6.21《长亭送别》课件(74张)

文档属性

| 名称 | 高中语文高二年级上华东师大版6.21《长亭送别》课件(74张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-09-22 15:49:38 | ||

图片预览

文档简介

课件74张PPT。送别

李叔同长亭外,古道边,芳草碧连天,

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落。

一觚浊酒尽余欢,今宵别梦寒。送别的环境

(景)

送别人的心境

(情)

雨霖铃(下阕)

多情自古伤离别,

更那堪、

冷落清秋节。

今宵酒醒何处?

杨柳岸、

晓风残月。

此去经年,应是、

良辰好景虚设。

便纵有、千种风情,

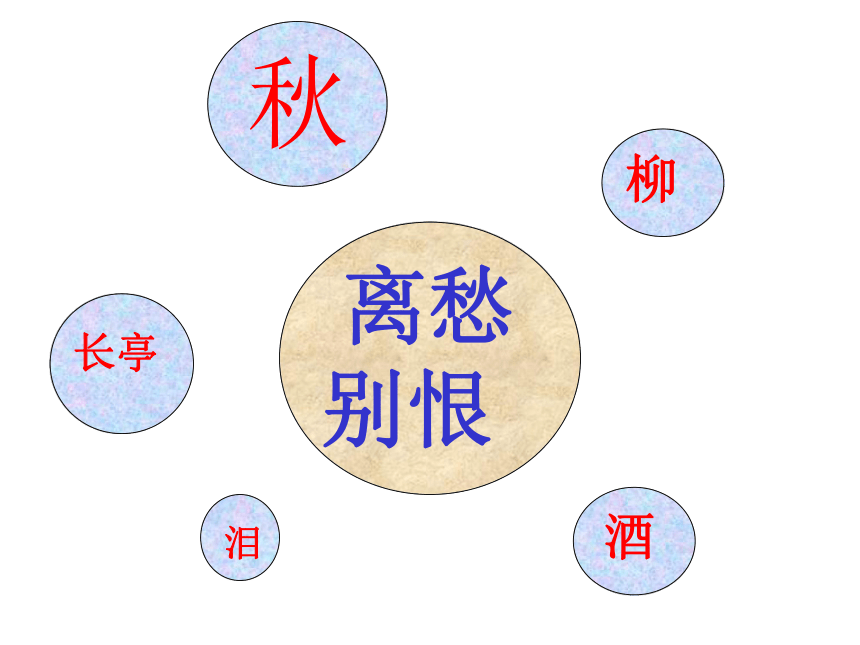

更与何人说!描述一个经典的古代告别场面需要那些关键词?长亭长亭短亭是古时设在官道旁的供旅客休息的亭子,庾信[哀江南赋]:十里五里,长亭短亭。即言十里一长亭,五里一短亭。

何处是归程,长亭更短亭

——李白·《菩萨蛮》多情自古伤离别

更哪堪冷落清秋节秋何处合成愁

离人心上秋

——吴文英酒【快活三】将来的酒共食,尝着似土和泥。

【朝天子】暖溶溶的玉醅,白泠泠似水,多半是相思泪。

【耍孩儿】虽然眼底人千里,且尽生前酒一杯。未饮心先醉,眼中流血,心内成灰。泪泪酒入愁肠,化作相思泪。

——范仲淹《苏幕遮》

柳昔我往矣,杨柳依依

——《诗经》 客舍青青柳色新

——王维·《渭城曲》今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月

——柳永·《雨霖铃》闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟。只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。

——李清照《武陵春》

何物能载愁?秋长亭柳酒泪 离愁 别恨主题欣赏当他们送别时……

《渭城曲》

渭城朝雨浥轻尘

客舍青青柳色新

劝君更尽一杯酒

西出阳关无故人

当王维送别友人时 《送孟浩然之广陵》

故人西辞黄鹤楼

烟花三月下扬州

孤帆远影碧空尽

唯见长江天际流

当李白送别孟浩然时

毕业

在那个也许并不美丽的日子

上帝将我与许多人握在手中

直到握的没有了距离

于是我们亲如兄弟

在三年的时光中共同成长

随着高考的水流翻滚

当水珠汇集在旋涡最深处——我们毕业了

仁慈的主却在这一瞬间随手一挥

我孤独地立在了风中

?

杂剧

元曲 寻常小令

散曲 小令 带过曲

套数 元杂剧是用北曲(北方的曲调)演唱的一种戏曲形式。金末元初产生于中国北方。是在金院本基础上以及诸宫调的影响下发展起来的。

作为一种新型的完整的戏剧形式,元杂剧有其自身的特点和严格的体制,形成了歌唱、说白、舞蹈等有机结合的戏曲艺术形式,并且产生了韵文和散文结合的、结构完整的文学剧本。元杂剧形成(1)结构:元杂剧一般是一本四折演一完整的故事,个别的有五折、六折或多本连演。

折是音乐组织的单元,也是故事情节发展的自然段落,它不受时间、地点的限制,每一折大都包括较多的场次,类似于现代戏剧的“幕”。有的杂剧还有“楔子”,通常在第一折之前起交代作用。相当于现代剧的序幕,用来说明情节,介绍人物。

杂剧每折限用同一宫调的曲牌组成的一套曲子。演出时一本四折都由正末或正旦独唱。(其他角色只有说白),分别称为“末本”或“旦本”。元杂剧特点(2)角色:扮演的角色有末、旦、净、丑等。

元杂剧每本戏只有一个主角,男主角称正末,女主角称正旦。此外,男配角有副末(次主角)、外末(老年男子)、小末(少年)等;女配角有副旦、外旦、小旦等。

净:俗称“大花脸”,大都扮演性格、相貌上有特异之处的人物。如张飞、李逵。

丑:俗称“小花脸”,大抵扮演男次要人物。

此外,还有孛(bó)老(老头儿)、卜儿(老妇人)、孤(官员)、徕儿(小厮)。 元杂剧特点攻玉集(3)剧本的构成:剧本由唱、科、白三部分构成。

唱词是按一定的宫调(乐调)、曲牌(曲谱)写成的韵文。元杂剧规定,每一折戏,唱同一宫调的一套曲子,其宫调和每套曲子的先后顺序都有惯例规定。

科是戏剧动作的总称。包括舞台的程式、武打和舞蹈。

白是“宾白”,是剧中人的说白部分。”宾白又分以下四种:对白:人物对话;独白:人物自叙;旁白:背过别的人物自叙心理话;带白:唱词中的插话。

宾白是元杂剧中重要的有机组成部分。所谓“曲白相生,方尽剧情之妙”,正说明这一点。元杂剧特点攻玉集元曲四大家关汉卿:《窦娥冤》、《救风尘》、《望江亭》、《拜月亭》、《鲁斋郎》、《单刀会》、《调风月》

郑光祖:《倩女离魂》

白朴:《梧桐雨》、《东墙记》、《墙头马上》

马致远:《汉宫秋》 攻玉集元曲四大家与十大悲喜剧关汉卿与郑光祖、白朴、马致远齐名,被称为“元曲四大家”。

十大悲剧和十大喜剧及正剧《牡丹亭》

【中国古典十大喜剧】关汉卿《救风尘》、白朴《墙头马上》、王实甫《西厢记》、康进之《李逵负荆》、郑廷玉《看钱奴》、施惠《幽闺记》、康海《中山狼》、高濂《玉簪记》、吴炳《绿牡丹》、李渔《风筝误》

【中国古典十大悲剧】关汉卿《窦娥冤》、马致远《汉宫秋》、纪君祥《赵氏孤儿》、高则诚《琵琶行》、冯梦龙《精忠旗》、孟承舜《娇红记》、李玉《清忠谱》、洪升《长生殿》、孔尚任《桃花扇》、方城培《雷峰塔》 王实甫,名德信,大都人,元杂剧作

家,约生活于1260-1336年间元杂剧的鼎

盛时期。剧作有《西厢记》《破窑记》、

与《丽春堂》等传世,大都以青年女性反

抗封建礼教为题材,塑造了崔莺莺、红

娘等不同妇女的典型形象。

《西厢记》是元杂剧的“压卷”之作,是

中国古典戏曲的典范作品,也是以爱情为

题材的元代杂剧的高峰。他的作品抒情性

强,曲词优美,对元杂剧和后来戏曲的发

展有很大的影响。 大都以青年女性反抗封建礼教为题材,一、王实甫与《西厢记》 王实甫,其作品抒情性强,曲词优美,对元杂剧和后来戏曲的发展有很大的影响。

他的代表作《西厢记》全名为、 《崔莺莺待月西厢记》,共5本21折,该剧取材于唐人元稹的《莺莺传》和金人董解元改编的《西厢记诸宫调》(习称《董西厢》)。《西厢记》,必须扫地读之。

扫地读之者,不得存一点尘于胸中也。

《西厢记》,必须焚香读之。

焚香读之者,致其恭敬,以期鬼神之通之也。

《西厢记》,必须对雪读之。

对雪读之,资其洁清也。

《西厢记》,必须对花读之。

对花读之者,助其娟丽也。

…………

金圣叹《贯华堂第六才子书》 《西厢记》

1、全名《崔莺莺待月西厢记》

2、全剧共五本二十一折

3、写张生与崔莺莺这一对有

情人冲破困阻终成眷属的

故事。佛殿相逢:唐贞元年间,“上朝取应”的洛阳才子张生于普救寺佛殿偶逢相国千金崔莺莺。莺莺“眼角儿留情”,张生“怎当他临去秋波那一转”,遂借“塔院侧边西厢一间房”住下“温习经史”。 ???????????????????????????? ??

月夜听琴:孙飞虎兵围普救寺欲得崔莺莺,张生修书,召白马将军杜确解围。老夫人许亲复赖婚,张生深夜弹琴作歌,词衷意切,令莺莺“芳心自懂”情难禁。 红娘传书:张生托红娘传书,“相思恨转添,漫把瑶琴弄。乐事又逢春,芳心尔亦动。此情不可违,虚誉何须奉?莫负月华明,且怜花影重。”表达了亟盼与莺莺月下相会之意。莺莺复书:“待月西厢下,迎风户半开;隔墙花影动,疑是玉人来。”张生如约跳墙莽撞而入,却遭莺莺羞辱,怏怏而去。 崔张成婚:张生染病,莺莺放心不下,托红娘问汤药,传情诗:“休将闲事苦萦怀,取决摧残天赋才。不意当时完妾命,岂防今日作君灾?仰图厚德难从札,谨奉新诗可当媒。寄语高唐休咏赋,令宵端的云雨来。”是夜,莺莺冲被封建礼教束缚,迈出决定性一步:与张生私下成婚。 崔母逼官:两人之事被老夫人发现了,拷问红娘。红娘反责老夫人忘恩负义,并称此事若张扬出去,于崔家名声不利,不如答应两人的婚事。老夫人无奈,但以崔家三代不招白衣秀士为由,逼张生赴京应试,考取功名后才允许他与莺莺成亲。一、品味情景交融的艺术境界。

二、欣赏富有文采的语言。学习目标正音

筵席( ) 松了金钏( ) 笑靥如花( ) 栖息( ) 余荫( ) 蜗角虚名( )玉骢

( )迍迍( )揾泪( )挣揣( )谂知( )玉醅( )谨赓( )禾黍( ) 理清剧情结构 1 送别途中

(开头和【端正好】等三曲) 2长亭饯别

(“做到见夫人科”至“专听春雷第一声”)

3临别叮咛

(【四边静】至“小生就此拜辞)

4惜别目送

(【一煞】至结尾)一、赴亭惜别(送别途中)——表现莺莺为离别而愁苦怨恨之情。

二、长亭饯别——刻画莺莺、张生二人缠绵依恋而又无可奈何的心情。

三、残照离别(临别叮嘱)——表现莺莺对张生的关心和担心。

四、离别愁思(目送行人)——描写莺莺目送张生依依难舍的情景和离别后的痛苦。赴亭惜别长亭饯别残照离别离别愁思王实甫戏曲之美故事之美人物之美曲词之美意境之美结尾两句莺莺自问自答。在莺莺心目中,经霜的树林是为她的离情感动而变红的,用夸张手法表现了崔莺莺因张生即将远离而无限感伤的心境。一个“染”字,沟通了景与情的联系,使得大自然的景物融入凝重的离愁,蒙上一层沉郁忧伤的感彩,萧瑟的秋景与悲凄的心境化而为一,意境悲凉,委婉深沉、令人感伤。

【端正好】

碧云天,

黄花地,

西风紧,

北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?

总是离人泪。前五句,一句一景,点染了一幅空间广阔、色彩斑斓的图画:蓝天白云,黄花满地,西风凄紧,北雁南飞,霜林染红。以一组具有深秋时节特征的景物,衬托出莺莺为离别所烦恼的痛苦压抑心情。

选取了哪些意象?艺术效果如何? 一曲【端正好】,诗意浓郁,哀愁绵长,通晓流畅和秀丽华美相互统一,堪称“情景交融”的元曲绝唱:一在意象的组合,典雅华美

一在情感的抒发,委婉含蓄

一在动词的运用,恰到好处因景生情【滚绣球】

恨相见得迟,怨归去得疾。柳丝长玉骢难系,恨不倩疏林挂住斜晖。马儿迍迍 的行,车儿快快的随,却告了相思回避,破题儿又早别离。听得道一声“去也”,松了金钏;遥望见十里长亭,减了玉肌:此恨谁知 ?滚绣球1、恨归去得疾

2、恨不倩疏林挂住斜晖

3、此恨谁知

直抒胸臆由情及景为伊消得人憔悴

依恋惜别【叨叨令】见安排着车儿、马儿,不由人熬煎的气;有甚么心情花儿、靥儿,打扮得娇滴的媚;准备着被儿、枕儿,只索昏沉的睡;从今后衫儿、袖儿,都揾做重叠的泪。 [叨叨令]中采用了什么

修辞手法?几个叠词?这

种手法和这些叠词的运用

有何艺术效果?

排比,叠词。排比和叠

词的运用音韵和谐,回环流

转,产生了“一唱三叹”的艺

术效果。 【脱布衫】中也有环境描写,这里有何作用? 渲染莺莺内心因离别而产生的惆怅凄凉之情。. “昨宵今日,清减了小腰围”一句采用了什么手法?与哪一诗句所表情意手法相同? 夸张手法,意思是说因为离愁别恨而消瘦了;与李清照的“莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦”同。“但得一个并头莲,煞强如状元及第”,表现了崔莺莺怎样的思想感情? 重爱情

轻功利[满庭芳]中用了几个典故?其在文中的作用是什么?①举案齐眉:表现崔莺莺对张生的体贴之心;

②“望夫石”:表现崔莺莺对张生的爱之深切。 “暖溶溶的玉醅,白泠泠似水,多半是相思泪”一句化用的是谁的诗句? 范仲淹《苏幕遮》:

黯乡魂,追旅思。夜夜除非,好梦留人睡。明月楼高休独倚。酒入愁肠,化作相思泪。

朝天子

借眼前的杯盘酒菜来传情,用厌食厌酒来表现她的愁苦至极。

“蜗角虚名,蝇头微利”指功名。

修辞手法:比喻、夸张、对偶。

这支曲子突出了莺莺的轻功名、重爱情,反对封建礼教的叛逆精神。 【四边静】离别在即,莺莺口占一绝为张生送行,你如何理解那首诗?

这是试探,是反语,是“我只怕你停妻再娶妻的痛苦心理反应”,而“此一行得官不得官,疾便回来”才是她的心声。

那么莺莺为何有这样的担心?讨论第三部分 思考:临别叮咛,突出了莺莺的什么思想感情?体现在哪里?

1、对张生的关心——[五煞]

2、对张生的担心——[二煞]1.夫妻赠诗表现了二人怎样的心情?崔莺莺告诫张生切勿忘记她;张生则发誓永无别恋。这充分展示了二人深厚的情谊 2.怎样理解[耍孩儿]中的典故? “红泪”借王嘉《拾遗记》的典故,司马青衫借白居易《琵琶行》的典故,表现主人公因离别而生的伤心之情。“伯劳飞去燕西归”则用牛郎织女的典故表现两人缠绵难舍的心情。 3.[五煞]表明了主人公怎样的心情? 对张生的生活的关心,千叮万嘱,真情自现 .4.[二煞]中所用是几个典故?这些典故的作用是什么? 其作用是表明崔莺莺对张生的担心。 重点赏析第四部分 [一煞]一曲,以青山疏林,淡烟暮霭,夕阳古道,禾黍秋风,构成一幅深秋郊外黄昏的画面

[一煞]与[端正好]两相辉映,并与[滚绣球]曲中"恨不倩疏林挂住斜阳"互相照应;[收尾]以"四围山色中,一鞭残照里"再次渲染气氛,烘托人物心境;此外,本折中还有其他几处的景物点染。这就自始至终、相当完美地描写了送别的场景和环境,使全折具有情景交融的艺术境界。1.[一煞]中再写环境,其作用是否与先前所写相同?稍有不同,这里是表现崔莺莺目送张生远去时那种凄怆悲苦的眷恋之情。以所见之物,写内心深藏之情。 2.[收尾]中写‘残照’其含义是什么?以“残照”表现内心的怅惘失意之情 如何理解莺莺这一人物形象? 莺莺是一名敢于追求婚姻自主和幸福爱情生活的多情钟情的女子。本折一方面描写了莺莺依依不舍的痛苦之情,另一方面也表现了莺莺重情轻利的思想。她为离别而悲啼愁苦,痛极之际,竟埋怨张生忘旧情而轻远别。这种埋怨正是爱极痛极的一种变态心理,是一种深情的痴语。莺莺既倾诉着内心的万种离愁、无限幽思。又流露出怕被遗弃的痛苦心理。 此时此刻,莺莺该有多少肺腑之言要说,然而她对"怜取眼前人"的临别赠言,其实正是她内心隐忧的曲折吐露,也是当时社会中司空见惯的身荣弃妻的悲剧在莺莺心灵上的阴影的反映。在莺莺看来,状元及第并不值得羡慕,最重要的是夫妻并蒂相守。而事实上张生应试是被逼的,他们的分离乃是封建势力的压迫所致。因此莺莺发出了对封建势力的怨恨。莺莺还进一步把怨愤指向那可恶的名利思想。"蜗角虚名,蝇头微利"世俗的名利观念造成了青年男女的爱情悲剧,而莺莺却对这种虚名微利表示了极大的蔑视与痛恨,这就把莺莺的思想感情由一般的离别之苦,推到一个更高的水平。

体会《西厢记》的语言特色 主要有两个特点:

一是运用多种修辞手法展现人物内心的情感,增强感染力;

二是融古代诗词与民间口语为一体,使语言既清丽华美,又生动活泼。如何理解《西厢记》的曲文之美? 一曰意美。从戏剧内容看,意美就是准确、生动、形象地表现性格。

二曰形美。形与意实为表里,相互依存。从戏剧形式看,曲文中方块字的排列,组合有其独特的魅力,对称是整齐的美,不对称是参差的美。

三曰神美。内容与形式高度统一,使曲文达到一个全新的境界,那是曲文的最高品位。神美的神可释为神韵。神美往往只能意会不可言传,古往今来词家甚少得之。 本文的主题是什么? 歌颂真诚的爱情,表现反封建、轻名利的思想。 今人鉴赏《西厢记》 “长亭送别”并没有曲折复杂的戏剧情节,其艺术魅力主要来自对人物心灵的深刻探索和真实描摹。作者将艺术触角伸展到处于“长亭送别”这一特定时空交叉点上的莺莺的心灵深处,细腻而多层次地展示了“此恨谁知”的复杂心理内涵——交织着对“前暮私情,昨夜成亲,今日别离”的亲人的百般依恋,对即将来临的“南北东西万里程”别离的无限悲戚对逼求“蜗角虚名,蝇头微利”而“强拆鸳鸯在两下里”的做法的深深怨恨,对当时司空见惯的身荣弃妻爱情悲剧的不尽忧虑。同时,也深刻而令人信服地揭示了这一复杂心理内涵的纯净的灵魂美。莺莺在送别张生时的依恋、痛苦、怨恨、忧虑,都是与她美好的爱情理想紧紧联系在一起的。她对张生的爱,是相互倾慕的产物,丝毫没有掺杂进世俗的考虑和利害的打算。在她看来,“但得一个并头莲,煞强如状元及第”,她所追求的是纯真专一、天长地久的爱情幸福,而不是封建的“家世利益”。总之,作者不仅写出了物心灵中颤动着的爱情旋律,而且写出了激荡着巨大情感潮汐的人物心灵。

蒋星煜主编《元曲鉴赏辞典》第348页 “长亭送别”的曲文在《西厢记》中颇具代表性,既有丽藻,又有白描,既有对前代诗词的借鉴、化用,又有对民间口语的吸收、提炼,在总的风格上,不仅构成了协调的色彩,而且形成了通晓流畅与秀丽华美相统一的特色。论者有《西厢记》是诗剧之说。“长亭送别”是全剧诗意最浓的部分,它在情节上没有多少进展,也没有戏剧矛盾的激烈转化,只是以抒情诗的语言,叙写女主人公的离愁别恨,使全折弥漫着一种淡淡的而又是悠长的衷愁。 明代胡应麟把王实甫比作“词曲中思王太白”(见《少宝山房丛》),这比喻曾引出后人异议,但如果把它理解成是对王实甫的诗胆才气的赞誉,那么,胡氏确是有识见有眼力的

(邓绍基主编《元代文学史》第124页)任选其中的一首或几首曲词改写成现代诗

示例:【一煞】 残阳如血/ 敲打在他寂寞的心上/ 夕阳古道/ 淡烟笼罩/ 望不见远行的身影/只听见凄冷秋风的呜咽/似乎耳边还有玉骢马的呼唤/身无彩凤/只有让梦的翅膀/飞过那茫茫群山/伴你行走天涯

【叨叨令】你走后/ 我的心只有眼泪的滋润/胭脂无法遮盖我苍白的心境/花粉也无法修饰我憔悴的面庞/相思的魔术刀啊/解剖的/我鲜血淋漓/怕见落日/落日会带走你温暖的气息/慢慢长夜/只有你朦胧的影子/又盼明月/千里婵娟会诉说我们的相思 【一煞】【收尾】一骑绝尘去,山峦笼轻烟/转山坡,穿疏林,熟悉的身影依稀可见/道一声平安,道一声珍重,陪伴游子的是冷清清的斜阳/秋风掠过禾黍,飘来声声马嘶,马嘶声声叩击莺莺心田/劳燕分飞谁主使?离愁别恨苦难言/说什么功名仕途,只问何处归程/山程水泽情难忘,夕阳古道心相连/青山下,秋风里,离人泪,心自颠/那离愁呵,长如水,沉如铅/一辆车儿,如何载得起?如何拖向前?

李叔同长亭外,古道边,芳草碧连天,

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落。

一觚浊酒尽余欢,今宵别梦寒。送别的环境

(景)

送别人的心境

(情)

雨霖铃(下阕)

多情自古伤离别,

更那堪、

冷落清秋节。

今宵酒醒何处?

杨柳岸、

晓风残月。

此去经年,应是、

良辰好景虚设。

便纵有、千种风情,

更与何人说!描述一个经典的古代告别场面需要那些关键词?长亭长亭短亭是古时设在官道旁的供旅客休息的亭子,庾信[哀江南赋]:十里五里,长亭短亭。即言十里一长亭,五里一短亭。

何处是归程,长亭更短亭

——李白·《菩萨蛮》多情自古伤离别

更哪堪冷落清秋节秋何处合成愁

离人心上秋

——吴文英酒【快活三】将来的酒共食,尝着似土和泥。

【朝天子】暖溶溶的玉醅,白泠泠似水,多半是相思泪。

【耍孩儿】虽然眼底人千里,且尽生前酒一杯。未饮心先醉,眼中流血,心内成灰。泪泪酒入愁肠,化作相思泪。

——范仲淹《苏幕遮》

柳昔我往矣,杨柳依依

——《诗经》 客舍青青柳色新

——王维·《渭城曲》今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月

——柳永·《雨霖铃》闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟。只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。

——李清照《武陵春》

何物能载愁?秋长亭柳酒泪 离愁 别恨主题欣赏当他们送别时……

《渭城曲》

渭城朝雨浥轻尘

客舍青青柳色新

劝君更尽一杯酒

西出阳关无故人

当王维送别友人时 《送孟浩然之广陵》

故人西辞黄鹤楼

烟花三月下扬州

孤帆远影碧空尽

唯见长江天际流

当李白送别孟浩然时

毕业

在那个也许并不美丽的日子

上帝将我与许多人握在手中

直到握的没有了距离

于是我们亲如兄弟

在三年的时光中共同成长

随着高考的水流翻滚

当水珠汇集在旋涡最深处——我们毕业了

仁慈的主却在这一瞬间随手一挥

我孤独地立在了风中

?

杂剧

元曲 寻常小令

散曲 小令 带过曲

套数 元杂剧是用北曲(北方的曲调)演唱的一种戏曲形式。金末元初产生于中国北方。是在金院本基础上以及诸宫调的影响下发展起来的。

作为一种新型的完整的戏剧形式,元杂剧有其自身的特点和严格的体制,形成了歌唱、说白、舞蹈等有机结合的戏曲艺术形式,并且产生了韵文和散文结合的、结构完整的文学剧本。元杂剧形成(1)结构:元杂剧一般是一本四折演一完整的故事,个别的有五折、六折或多本连演。

折是音乐组织的单元,也是故事情节发展的自然段落,它不受时间、地点的限制,每一折大都包括较多的场次,类似于现代戏剧的“幕”。有的杂剧还有“楔子”,通常在第一折之前起交代作用。相当于现代剧的序幕,用来说明情节,介绍人物。

杂剧每折限用同一宫调的曲牌组成的一套曲子。演出时一本四折都由正末或正旦独唱。(其他角色只有说白),分别称为“末本”或“旦本”。元杂剧特点(2)角色:扮演的角色有末、旦、净、丑等。

元杂剧每本戏只有一个主角,男主角称正末,女主角称正旦。此外,男配角有副末(次主角)、外末(老年男子)、小末(少年)等;女配角有副旦、外旦、小旦等。

净:俗称“大花脸”,大都扮演性格、相貌上有特异之处的人物。如张飞、李逵。

丑:俗称“小花脸”,大抵扮演男次要人物。

此外,还有孛(bó)老(老头儿)、卜儿(老妇人)、孤(官员)、徕儿(小厮)。 元杂剧特点攻玉集(3)剧本的构成:剧本由唱、科、白三部分构成。

唱词是按一定的宫调(乐调)、曲牌(曲谱)写成的韵文。元杂剧规定,每一折戏,唱同一宫调的一套曲子,其宫调和每套曲子的先后顺序都有惯例规定。

科是戏剧动作的总称。包括舞台的程式、武打和舞蹈。

白是“宾白”,是剧中人的说白部分。”宾白又分以下四种:对白:人物对话;独白:人物自叙;旁白:背过别的人物自叙心理话;带白:唱词中的插话。

宾白是元杂剧中重要的有机组成部分。所谓“曲白相生,方尽剧情之妙”,正说明这一点。元杂剧特点攻玉集元曲四大家关汉卿:《窦娥冤》、《救风尘》、《望江亭》、《拜月亭》、《鲁斋郎》、《单刀会》、《调风月》

郑光祖:《倩女离魂》

白朴:《梧桐雨》、《东墙记》、《墙头马上》

马致远:《汉宫秋》 攻玉集元曲四大家与十大悲喜剧关汉卿与郑光祖、白朴、马致远齐名,被称为“元曲四大家”。

十大悲剧和十大喜剧及正剧《牡丹亭》

【中国古典十大喜剧】关汉卿《救风尘》、白朴《墙头马上》、王实甫《西厢记》、康进之《李逵负荆》、郑廷玉《看钱奴》、施惠《幽闺记》、康海《中山狼》、高濂《玉簪记》、吴炳《绿牡丹》、李渔《风筝误》

【中国古典十大悲剧】关汉卿《窦娥冤》、马致远《汉宫秋》、纪君祥《赵氏孤儿》、高则诚《琵琶行》、冯梦龙《精忠旗》、孟承舜《娇红记》、李玉《清忠谱》、洪升《长生殿》、孔尚任《桃花扇》、方城培《雷峰塔》 王实甫,名德信,大都人,元杂剧作

家,约生活于1260-1336年间元杂剧的鼎

盛时期。剧作有《西厢记》《破窑记》、

与《丽春堂》等传世,大都以青年女性反

抗封建礼教为题材,塑造了崔莺莺、红

娘等不同妇女的典型形象。

《西厢记》是元杂剧的“压卷”之作,是

中国古典戏曲的典范作品,也是以爱情为

题材的元代杂剧的高峰。他的作品抒情性

强,曲词优美,对元杂剧和后来戏曲的发

展有很大的影响。 大都以青年女性反抗封建礼教为题材,一、王实甫与《西厢记》 王实甫,其作品抒情性强,曲词优美,对元杂剧和后来戏曲的发展有很大的影响。

他的代表作《西厢记》全名为、 《崔莺莺待月西厢记》,共5本21折,该剧取材于唐人元稹的《莺莺传》和金人董解元改编的《西厢记诸宫调》(习称《董西厢》)。《西厢记》,必须扫地读之。

扫地读之者,不得存一点尘于胸中也。

《西厢记》,必须焚香读之。

焚香读之者,致其恭敬,以期鬼神之通之也。

《西厢记》,必须对雪读之。

对雪读之,资其洁清也。

《西厢记》,必须对花读之。

对花读之者,助其娟丽也。

…………

金圣叹《贯华堂第六才子书》 《西厢记》

1、全名《崔莺莺待月西厢记》

2、全剧共五本二十一折

3、写张生与崔莺莺这一对有

情人冲破困阻终成眷属的

故事。佛殿相逢:唐贞元年间,“上朝取应”的洛阳才子张生于普救寺佛殿偶逢相国千金崔莺莺。莺莺“眼角儿留情”,张生“怎当他临去秋波那一转”,遂借“塔院侧边西厢一间房”住下“温习经史”。 ???????????????????????????? ??

月夜听琴:孙飞虎兵围普救寺欲得崔莺莺,张生修书,召白马将军杜确解围。老夫人许亲复赖婚,张生深夜弹琴作歌,词衷意切,令莺莺“芳心自懂”情难禁。 红娘传书:张生托红娘传书,“相思恨转添,漫把瑶琴弄。乐事又逢春,芳心尔亦动。此情不可违,虚誉何须奉?莫负月华明,且怜花影重。”表达了亟盼与莺莺月下相会之意。莺莺复书:“待月西厢下,迎风户半开;隔墙花影动,疑是玉人来。”张生如约跳墙莽撞而入,却遭莺莺羞辱,怏怏而去。 崔张成婚:张生染病,莺莺放心不下,托红娘问汤药,传情诗:“休将闲事苦萦怀,取决摧残天赋才。不意当时完妾命,岂防今日作君灾?仰图厚德难从札,谨奉新诗可当媒。寄语高唐休咏赋,令宵端的云雨来。”是夜,莺莺冲被封建礼教束缚,迈出决定性一步:与张生私下成婚。 崔母逼官:两人之事被老夫人发现了,拷问红娘。红娘反责老夫人忘恩负义,并称此事若张扬出去,于崔家名声不利,不如答应两人的婚事。老夫人无奈,但以崔家三代不招白衣秀士为由,逼张生赴京应试,考取功名后才允许他与莺莺成亲。一、品味情景交融的艺术境界。

二、欣赏富有文采的语言。学习目标正音

筵席( ) 松了金钏( ) 笑靥如花( ) 栖息( ) 余荫( ) 蜗角虚名( )玉骢

( )迍迍( )揾泪( )挣揣( )谂知( )玉醅( )谨赓( )禾黍( ) 理清剧情结构 1 送别途中

(开头和【端正好】等三曲) 2长亭饯别

(“做到见夫人科”至“专听春雷第一声”)

3临别叮咛

(【四边静】至“小生就此拜辞)

4惜别目送

(【一煞】至结尾)一、赴亭惜别(送别途中)——表现莺莺为离别而愁苦怨恨之情。

二、长亭饯别——刻画莺莺、张生二人缠绵依恋而又无可奈何的心情。

三、残照离别(临别叮嘱)——表现莺莺对张生的关心和担心。

四、离别愁思(目送行人)——描写莺莺目送张生依依难舍的情景和离别后的痛苦。赴亭惜别长亭饯别残照离别离别愁思王实甫戏曲之美故事之美人物之美曲词之美意境之美结尾两句莺莺自问自答。在莺莺心目中,经霜的树林是为她的离情感动而变红的,用夸张手法表现了崔莺莺因张生即将远离而无限感伤的心境。一个“染”字,沟通了景与情的联系,使得大自然的景物融入凝重的离愁,蒙上一层沉郁忧伤的感彩,萧瑟的秋景与悲凄的心境化而为一,意境悲凉,委婉深沉、令人感伤。

【端正好】

碧云天,

黄花地,

西风紧,

北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?

总是离人泪。前五句,一句一景,点染了一幅空间广阔、色彩斑斓的图画:蓝天白云,黄花满地,西风凄紧,北雁南飞,霜林染红。以一组具有深秋时节特征的景物,衬托出莺莺为离别所烦恼的痛苦压抑心情。

选取了哪些意象?艺术效果如何? 一曲【端正好】,诗意浓郁,哀愁绵长,通晓流畅和秀丽华美相互统一,堪称“情景交融”的元曲绝唱:一在意象的组合,典雅华美

一在情感的抒发,委婉含蓄

一在动词的运用,恰到好处因景生情【滚绣球】

恨相见得迟,怨归去得疾。柳丝长玉骢难系,恨不倩疏林挂住斜晖。马儿迍迍 的行,车儿快快的随,却告了相思回避,破题儿又早别离。听得道一声“去也”,松了金钏;遥望见十里长亭,减了玉肌:此恨谁知 ?滚绣球1、恨归去得疾

2、恨不倩疏林挂住斜晖

3、此恨谁知

直抒胸臆由情及景为伊消得人憔悴

依恋惜别【叨叨令】见安排着车儿、马儿,不由人熬煎的气;有甚么心情花儿、靥儿,打扮得娇滴的媚;准备着被儿、枕儿,只索昏沉的睡;从今后衫儿、袖儿,都揾做重叠的泪。 [叨叨令]中采用了什么

修辞手法?几个叠词?这

种手法和这些叠词的运用

有何艺术效果?

排比,叠词。排比和叠

词的运用音韵和谐,回环流

转,产生了“一唱三叹”的艺

术效果。 【脱布衫】中也有环境描写,这里有何作用? 渲染莺莺内心因离别而产生的惆怅凄凉之情。. “昨宵今日,清减了小腰围”一句采用了什么手法?与哪一诗句所表情意手法相同? 夸张手法,意思是说因为离愁别恨而消瘦了;与李清照的“莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦”同。“但得一个并头莲,煞强如状元及第”,表现了崔莺莺怎样的思想感情? 重爱情

轻功利[满庭芳]中用了几个典故?其在文中的作用是什么?①举案齐眉:表现崔莺莺对张生的体贴之心;

②“望夫石”:表现崔莺莺对张生的爱之深切。 “暖溶溶的玉醅,白泠泠似水,多半是相思泪”一句化用的是谁的诗句? 范仲淹《苏幕遮》:

黯乡魂,追旅思。夜夜除非,好梦留人睡。明月楼高休独倚。酒入愁肠,化作相思泪。

朝天子

借眼前的杯盘酒菜来传情,用厌食厌酒来表现她的愁苦至极。

“蜗角虚名,蝇头微利”指功名。

修辞手法:比喻、夸张、对偶。

这支曲子突出了莺莺的轻功名、重爱情,反对封建礼教的叛逆精神。 【四边静】离别在即,莺莺口占一绝为张生送行,你如何理解那首诗?

这是试探,是反语,是“我只怕你停妻再娶妻的痛苦心理反应”,而“此一行得官不得官,疾便回来”才是她的心声。

那么莺莺为何有这样的担心?讨论第三部分 思考:临别叮咛,突出了莺莺的什么思想感情?体现在哪里?

1、对张生的关心——[五煞]

2、对张生的担心——[二煞]1.夫妻赠诗表现了二人怎样的心情?崔莺莺告诫张生切勿忘记她;张生则发誓永无别恋。这充分展示了二人深厚的情谊 2.怎样理解[耍孩儿]中的典故? “红泪”借王嘉《拾遗记》的典故,司马青衫借白居易《琵琶行》的典故,表现主人公因离别而生的伤心之情。“伯劳飞去燕西归”则用牛郎织女的典故表现两人缠绵难舍的心情。 3.[五煞]表明了主人公怎样的心情? 对张生的生活的关心,千叮万嘱,真情自现 .4.[二煞]中所用是几个典故?这些典故的作用是什么? 其作用是表明崔莺莺对张生的担心。 重点赏析第四部分 [一煞]一曲,以青山疏林,淡烟暮霭,夕阳古道,禾黍秋风,构成一幅深秋郊外黄昏的画面

[一煞]与[端正好]两相辉映,并与[滚绣球]曲中"恨不倩疏林挂住斜阳"互相照应;[收尾]以"四围山色中,一鞭残照里"再次渲染气氛,烘托人物心境;此外,本折中还有其他几处的景物点染。这就自始至终、相当完美地描写了送别的场景和环境,使全折具有情景交融的艺术境界。1.[一煞]中再写环境,其作用是否与先前所写相同?稍有不同,这里是表现崔莺莺目送张生远去时那种凄怆悲苦的眷恋之情。以所见之物,写内心深藏之情。 2.[收尾]中写‘残照’其含义是什么?以“残照”表现内心的怅惘失意之情 如何理解莺莺这一人物形象? 莺莺是一名敢于追求婚姻自主和幸福爱情生活的多情钟情的女子。本折一方面描写了莺莺依依不舍的痛苦之情,另一方面也表现了莺莺重情轻利的思想。她为离别而悲啼愁苦,痛极之际,竟埋怨张生忘旧情而轻远别。这种埋怨正是爱极痛极的一种变态心理,是一种深情的痴语。莺莺既倾诉着内心的万种离愁、无限幽思。又流露出怕被遗弃的痛苦心理。 此时此刻,莺莺该有多少肺腑之言要说,然而她对"怜取眼前人"的临别赠言,其实正是她内心隐忧的曲折吐露,也是当时社会中司空见惯的身荣弃妻的悲剧在莺莺心灵上的阴影的反映。在莺莺看来,状元及第并不值得羡慕,最重要的是夫妻并蒂相守。而事实上张生应试是被逼的,他们的分离乃是封建势力的压迫所致。因此莺莺发出了对封建势力的怨恨。莺莺还进一步把怨愤指向那可恶的名利思想。"蜗角虚名,蝇头微利"世俗的名利观念造成了青年男女的爱情悲剧,而莺莺却对这种虚名微利表示了极大的蔑视与痛恨,这就把莺莺的思想感情由一般的离别之苦,推到一个更高的水平。

体会《西厢记》的语言特色 主要有两个特点:

一是运用多种修辞手法展现人物内心的情感,增强感染力;

二是融古代诗词与民间口语为一体,使语言既清丽华美,又生动活泼。如何理解《西厢记》的曲文之美? 一曰意美。从戏剧内容看,意美就是准确、生动、形象地表现性格。

二曰形美。形与意实为表里,相互依存。从戏剧形式看,曲文中方块字的排列,组合有其独特的魅力,对称是整齐的美,不对称是参差的美。

三曰神美。内容与形式高度统一,使曲文达到一个全新的境界,那是曲文的最高品位。神美的神可释为神韵。神美往往只能意会不可言传,古往今来词家甚少得之。 本文的主题是什么? 歌颂真诚的爱情,表现反封建、轻名利的思想。 今人鉴赏《西厢记》 “长亭送别”并没有曲折复杂的戏剧情节,其艺术魅力主要来自对人物心灵的深刻探索和真实描摹。作者将艺术触角伸展到处于“长亭送别”这一特定时空交叉点上的莺莺的心灵深处,细腻而多层次地展示了“此恨谁知”的复杂心理内涵——交织着对“前暮私情,昨夜成亲,今日别离”的亲人的百般依恋,对即将来临的“南北东西万里程”别离的无限悲戚对逼求“蜗角虚名,蝇头微利”而“强拆鸳鸯在两下里”的做法的深深怨恨,对当时司空见惯的身荣弃妻爱情悲剧的不尽忧虑。同时,也深刻而令人信服地揭示了这一复杂心理内涵的纯净的灵魂美。莺莺在送别张生时的依恋、痛苦、怨恨、忧虑,都是与她美好的爱情理想紧紧联系在一起的。她对张生的爱,是相互倾慕的产物,丝毫没有掺杂进世俗的考虑和利害的打算。在她看来,“但得一个并头莲,煞强如状元及第”,她所追求的是纯真专一、天长地久的爱情幸福,而不是封建的“家世利益”。总之,作者不仅写出了物心灵中颤动着的爱情旋律,而且写出了激荡着巨大情感潮汐的人物心灵。

蒋星煜主编《元曲鉴赏辞典》第348页 “长亭送别”的曲文在《西厢记》中颇具代表性,既有丽藻,又有白描,既有对前代诗词的借鉴、化用,又有对民间口语的吸收、提炼,在总的风格上,不仅构成了协调的色彩,而且形成了通晓流畅与秀丽华美相统一的特色。论者有《西厢记》是诗剧之说。“长亭送别”是全剧诗意最浓的部分,它在情节上没有多少进展,也没有戏剧矛盾的激烈转化,只是以抒情诗的语言,叙写女主人公的离愁别恨,使全折弥漫着一种淡淡的而又是悠长的衷愁。 明代胡应麟把王实甫比作“词曲中思王太白”(见《少宝山房丛》),这比喻曾引出后人异议,但如果把它理解成是对王实甫的诗胆才气的赞誉,那么,胡氏确是有识见有眼力的

(邓绍基主编《元代文学史》第124页)任选其中的一首或几首曲词改写成现代诗

示例:【一煞】 残阳如血/ 敲打在他寂寞的心上/ 夕阳古道/ 淡烟笼罩/ 望不见远行的身影/只听见凄冷秋风的呜咽/似乎耳边还有玉骢马的呼唤/身无彩凤/只有让梦的翅膀/飞过那茫茫群山/伴你行走天涯

【叨叨令】你走后/ 我的心只有眼泪的滋润/胭脂无法遮盖我苍白的心境/花粉也无法修饰我憔悴的面庞/相思的魔术刀啊/解剖的/我鲜血淋漓/怕见落日/落日会带走你温暖的气息/慢慢长夜/只有你朦胧的影子/又盼明月/千里婵娟会诉说我们的相思 【一煞】【收尾】一骑绝尘去,山峦笼轻烟/转山坡,穿疏林,熟悉的身影依稀可见/道一声平安,道一声珍重,陪伴游子的是冷清清的斜阳/秋风掠过禾黍,飘来声声马嘶,马嘶声声叩击莺莺心田/劳燕分飞谁主使?离愁别恨苦难言/说什么功名仕途,只问何处归程/山程水泽情难忘,夕阳古道心相连/青山下,秋风里,离人泪,心自颠/那离愁呵,长如水,沉如铅/一辆车儿,如何载得起?如何拖向前?

同课章节目录

- 第一单元 读书生活

- 一 读书示小妹十八生日书

- 二 获得教养的途径

- 三 *幼学纪事

- 第二单元 书话与书评

- 四 白莽作《孩儿塔》序

- 五 无韵之离骚-太史公笔法小议

- 六 *密室的生活--评安妮•弗兰克著《安妮的日记》

- 第三单元 科学与艺术

- 七 爱因斯坦与艺术

- 八 说数

- 九 *自然笔记

- 第四单元 散文及其赏析

- 十 想北平

- 十一 我所认识的蔡孑民先生

- 十二 *草莓

- 十三 *漫谈散文

- 第五单元 山水情思

- 十四 诸子喻山水

- 十五 秋水(节选)

- 十六 前赤壁赋

- 十七 *游褒禅山记

- 第六单元 词曲及其赏析

- 十八 宋词四首

- 十九 窦娥冤(节选)

- 二十 元曲二首

- 二十一 *长亭送别

- 二十二 *词的起源与特点