高中语文高二年级上华东师大版6.21《长亭送别》课件(66张)

文档属性

| 名称 | 高中语文高二年级上华东师大版6.21《长亭送别》课件(66张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-09-22 15:59:07 | ||

图片预览

文档简介

课件66张PPT。雨霖铃(下阕)

多情自古伤离别,

更那堪、

冷落清秋节。

今宵酒醒何处?

杨柳岸、

晓风残月。

此去经年,应是、

良辰好景虚设。

便纵有、千种风情,

更与何人说!

长亭外,古道边,芳草碧连天,

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落。

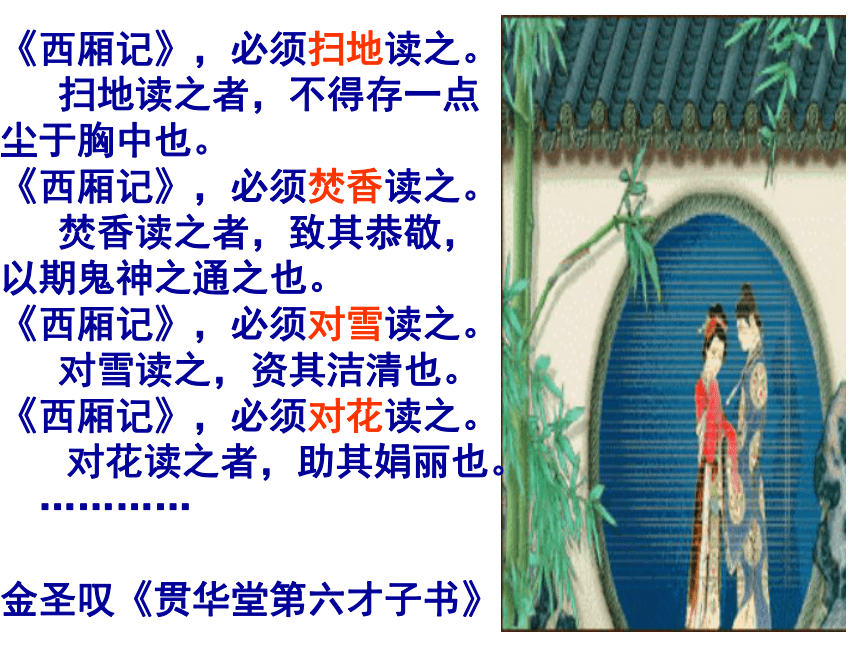

一觚浊酒尽余欢,今宵别梦寒。送别 李叔同长亭送别王实甫《西厢记》,必须扫地读之。

扫地读之者,不得存一点尘于胸中也。

《西厢记》,必须焚香读之。

焚香读之者,致其恭敬,以期鬼神之通之也。

《西厢记》,必须对雪读之。

对雪读之,资其洁清也。

《西厢记》,必须对花读之。

对花读之者,助其娟丽也。

…………

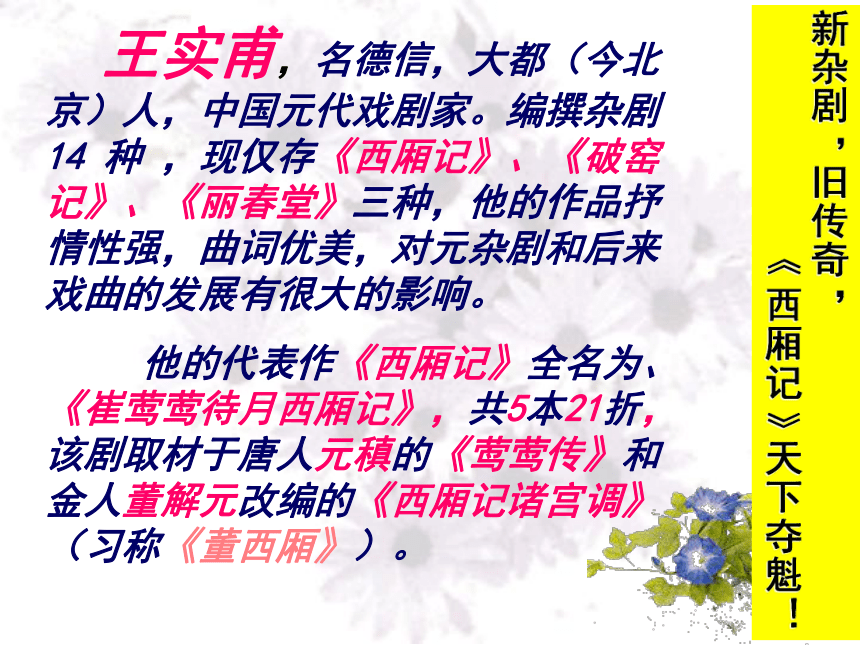

金圣叹《贯华堂第六才子书》 王实甫,名德信,大都(今北京)人,中国元代戏剧家。编撰杂剧 14 种 ,现仅存《西厢记》、《破窑记》、《丽春堂》三种,他的作品抒情性强,曲词优美,对元杂剧和后来戏曲的发展有很大的影响。

他的代表作《西厢记》全名为、 《崔莺莺待月西厢记》,共5本21折,该剧取材于唐人元稹的《莺莺传》和金人董解元改编的《西厢记诸宫调》(习称《董西厢》)。新杂剧,旧传奇,

《西厢记》天下夺魁! 王实甫,曾作过某地县官,声誉很好。后来升任陕西行台监察御史,由于‘和台臣易不和’,40多岁就弃官不做了。他在弃官后不久就完成了不朽的剧作《西厢记》。在60岁时,他用散曲套数描写他退隐后的生活。生活颇为优裕,诗酒琴棋,笑做林泉,但在恬静淡泊的情怀深处,蕴藏着久难平复的政治创伤。元杂剧相关知识结构:通常是一本戏四折,有的前面还有一个短小的楔子。一折相当于现代剧的一幕;楔子,相当于现代剧的序幕,在第一折之前,起交代人物、情节和衔接剧情的作用。元杂剧相关知识元杂剧一般是由四折组成,但也有少数杂剧是由五折或六折组成的。如纪君祥的《赵氏孤儿》一本五折。王实甫的《西厢记》更为特别,可以说是元杂剧的长篇巨制。《西厢记》分五本,每本四折一楔子,共二十五折五楔子。元杂剧相关知识角色:主要是末、旦、净、外四大类。 剧中的男女主角分别由正末和正旦扮演,净、外是末旦行当的次要角色。旦又分为:正旦、副旦、小旦、老旦等;末为男角色,分为:正末、副末、外末等。

元杂剧相关知识

(曲白科)曲:是曲子,它是元杂剧的主要构成部分。元杂剧的曲子,用的都是北曲。每一折里用同一宫调的若干曲牌组成一套曲子,也就是说,每一折有一套套曲,四折就是四套套曲。每套套曲各用一个不同的宫调,每个宫调都有属于它的若干支曲牌,曲牌的联套方式有规定。

元杂剧中每一折的套曲,一般只用一个人主唱,就是说由一种角色主唱。能够主唱的角色是正旦或正末。正旦主唱的叫“旦本”,正末主唱的叫“末本”。元杂剧相关知识

白:是宾白,说白。早期的元杂剧以唱为主,说白是宾,是辅助。

元杂剧宾白大体可以分为韵白和散白两大类。

韵语宾白主要是在念上场诗和下场诗时使用。

散语宾白有独白、对白、带白,插白,旁白、分白等样式。元杂剧相关知识

科:也叫“介” ,是剧本中关于动作、表情和效果的舞台指示。如“旦做悲科”,就是旦这个角色做悲伤的表情。

元杂剧的科,是虚拟化和程式化的。所谓虚拟化,是说演员表演大都采用虚拟动作,如开门关门,都是通过虚拟的手势动作来表演。所谓程式化,是说演员表演大都按照一定的规格程式进行

元杂剧相关知识

除此之外,元杂剧在剧本的结尾用两句或四句诗概括交待全剧情节,叫“题目正名”。

题目正名是在剧终时念出的,念的角色可能是副末。元杂剧的剧名,就是从题目正名最后一句中摘取的,一般是摘取三个字或四个字。

元杂剧的四大爱情剧关汉卿的《拜月亭》

王实甫的《西厢记》

白朴的《墙头马上》

郑光祖的《倩女离魂》主要情节佛殿相逢:唐贞元年间,“上朝取应”的洛阳才子张君瑞于河中府(今山西永济)普救寺佛殿偶逢相国崔珏(已故)千金崔莺莺。莺莺“眼角儿留情”,“回顾觑”,张生“怎当他临去秋波那一转”,遂借“塔院侧边西厢一间房”住下“温习经史”。 ???????????????????????????? ?? 月夜听琴:孙飞虎兵围普救寺欲得崔莺莺,张生修书,召白马将军杜确解围。老夫人许亲复赖婚,张生深夜弹琴作歌,词衷意切,令莺莺“芳心自懂”情难禁。 红娘传书:张生托红娘传书,“相思恨转添,漫把瑶琴弄。

乐事又逢春,芳心尔亦动。此情不可违,虚誉何须奉?莫负

月华明,且怜花影重。”表达了亟盼与莺莺月下相会之意。莺莺复书:“待月西厢下,迎风户半开;隔墙花影动,疑是

玉人来。”张生如约跳墙莽撞而入,却遭莺莺羞辱,怏怏而

去。 崔张成婚:张生染病,莺莺放心不下,托红娘问汤药,传情诗:“休将闲事苦萦怀,取决摧残天赋才。不意当时完妾命,岂防今日作君灾?仰图厚德难从札,谨奉新诗可当媒。寄语高唐休咏赋,令宵端的云雨来。”是夜,莺莺冲破封建礼教束缚,迈出决定性一步:与张生私下成婚。 悲欢聚散一杯酒,

南北东西万里程。长亭送别思考:本文的戏剧冲突是什么?《长亭送别》戏剧冲突的焦点,集中在对科举功名的态度上。老夫人执意在成亲后第二日即打发张生上京赴考“如不能得中,便休回来”,表现出一种毫无回旋余地的顽固立场。张生与老夫人的观点是一致的。只有莺莺是反对张生赴考的,但她无力留住张生,内心十分痛苦。围绕这个戏剧冲突本文一共写了几个场面?送别途中:

长亭饯别:

临别叮咛:

惜别目送: 写莺莺为离别而愁苦怨

恨的场面

写莺莺和张生缠绵依

恋而又无可奈何的情态和心理

写莺莺对张生的关心和担心

写莺莺目送张生远去的

依依不舍的情态和离别后的痛苦探讨 长亭途中 【端正好】【滚绣球】

长亭别宴 【脱布衫】

临别叮咛 【四边静】

长亭别后 【一煞】【收尾】请从四个场面中分别找出写景的段落? 景物描写的妙处:以景物描写设置戏剧环境,渲染气氛,烘托人物的心情,达到情景交融的境界!赏析:情景交融的艺术境界重点品读:

【端正好】【滚绣球】

【一煞】【收尾】范仲淹《苏幕遮》

碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。

黯乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人睡。明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。[端正好]一曲是化用谁的诗词?你能背诵原作吗?这支曲子描绘了什么景色?

渲染了什么气氛?

衬托了人物什么心情?问题: [端正好]

碧云天,黄花地,

西风紧,北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?

总是离人泪。渲染 烘托衬托景:情:气氛:寥落 萧瑟 凄冷 痛苦 忧郁 压抑 蓝天 白云

满地黄花 南飞

的大雁 枫林思考问题 语言的妙处首先在于情景中真实而细致的描摹,其次在于人物心理的细腻而深刻的体现。“晓来谁染霜林醉”这一句中,你认为哪一个字最能体现这一点? 满地黄花堆积,却照出个愁字。秋的凄冷依旧,我的痛苦依旧,却改变不了这秋的寥落。

(邵媛媛)

离人啊,不要再掉眼泪,你看那漫山的枫叶已被你的泪水浸湿了。

(朱映柳)

西风总是惹人烦,奈何它加紧地吹,也吹不停前行的马儿,相思人的泪儿。

(曹丹青)啊,是谁将那漫山的枫林染得醉意正浓,衬得远处的天际也分外火红?唉,那是离人的泪水落下,化作绵绵不绝的伤感,融进了这秋的色彩里。

(吴映秋)

【 滚绣球】恨相见得迟,怨归去得疾。 柳丝长玉骢难系,恨不倩疏林挂住斜晖。马儿迍迍的行,车儿快快的随,却告了相思回避,破题儿又早别离,听得道一声“去也”,松了金钏;遥望见十里长亭,减了玉肌:此恨谁知?赏析思考: 选取了哪些意象?这首曲牌选取了柳丝,玉骢,疏林,斜阳,马儿,车儿,十里长亭等意象。

抒发了莺莺怎样的感情?浓重的离愁和难舍

难分的哀情这支曲子运用了哪些艺术手法,其艺术效果如何?披情入景,景中含情,情景交融。

又有夸张手法,极力渲染了这种悲情眷意。将《滚绣球》改写成一首诗歌:修长的柳丝挽不住远行的脚步,

萧瑟的树林止不了迫近的日暮。

唉!马儿怎会了解离别的苦楚?

夕阳又怎能体会相思的孤独?

幸福的清泉为你在瞬间干枯,

从今以后,伤心向谁来倾诉!【一煞】青山隔送行,疏林不做美,淡烟暮霭相遮蔽。夕阳古道无人语,禾黍秋风听马嘶。我为甚么懒上车儿内,来时甚急,去后何迟? 这两曲选取了哪些意象,描写了怎样的一幅画面?最后一曲用了什么手法?有何效果?【收尾】四围山色中,一鞭残照里。遍人间烦恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起?遍人间烦恼填胸臆,

量这些大小车儿如何载得起?

——王实甫比较鉴赏 问君能有几多愁 ,恰似一江春水向东流

——李煜《虞美人》

便作春江都是泪,流不尽许多愁

——秦观《江城子》

只恐双溪舴艋舟,载不动,许多愁

——李清照《武陵春》

试问闲愁都几许?

一川烟草、满城风絮、梅子黄时雨。

——贺铸《青玉案》愁 装上车子江水随水而流装上船化无形为有形

化抽象为具体烟草、风絮、梅雨问君能有几多愁 ,

恰似一江春水向东流。

—李煜《虞美人》

便作春江都是泪,

流不尽许多愁。

——秦观《江城子》

只恐双溪舴艋舟,

载不动,许多愁。

——李清照《武陵春》

试问闲愁都几许?

一川烟草、

满城风絮、梅子黄时雨。

——贺铸《青玉案》将《收尾》改写成现代诗歌:山影寂寞,包围,重叠的泪水。

夕阳萧瑟,埋葬,冰冷的花蕊。

还在等谁,

车载来思念的滋味,

带不走秋风的寒冷。

还在等谁,

空气里布满了心事,

装不下,

也无法入睡。 作者

把这次伤心的离

别,安排在一个暮秋

黄昏,用凄清悲凉的秋景

来表现和烘托离愁,王实甫

并没有单纯地把景物当作描

写对象,而是站在抒情主人

公的角度上,把看到不同景

物产生的相应的感受写

出来。寓情于景,以

景托情,情景

交融。 你喜欢崔莺莺这个女子么? 崔莺莺——相国之女,名门闺秀,知书答礼。向往自由的爱情,与“白衣秀士”张生在佛殿相遇一见倾心,而后又于墙角联诗,真诚相爱。违背了“父母之命,媒妁之言”的“天理”,但她不改初衷,任凭母亲怎样阻拦,对爱情仍是忠贞不渝。崔莺莺在这折戏中心情极其

悲愁凄婉,但这离愁别恨之

中又有着微妙的心理区别与

变化,请大家密切关注。

经历艰难,始能结合,昨夜允婚,今日别离。

荒村雨露,野店风霜,无人扶持,最难调护。

异乡花草,再行栖迟,停妻再娶,忘情负义。

拆散鸳鸯,催逼上路,此情难诉,此恨谁知?人物心理离愁别恨:忧心忡忡:惴惴不安:埋怨不满:珍重爱情轻视功名利禄但得一个并头莲,煞强如状元及第。蜗角虚名,蝇头微利,拆鸳鸯在两下里。此一行得官不得官,疾便回来。你休忧‘文齐福不齐’,我只怕你‘停妻再娶妻’。

休要‘一春鱼雁无消息’!我这里青鸾有信频须

寄,你却休‘金榜无名誓不归’。”张生——出身低微,先人虽做过礼部尚书,但身后萧条,“只留下四海一空囊”,见到崔莺莺时。仅“白衣一秀士”。但他为人诚挚,追求自由的爱情,赁居西厢,借故搭斋,月下吟诗,献计解围等情节都表现出对崔莺莺的一往情深。同时,书生气十足,在赖婚的崔母面前无计可施,甚至想自寻短见。重情重义,决不是普通的风流才子。红娘——剧中的重要人物。虽是婢女身份,但见义勇为、敢做敢担、机智爽朗、泼辣善良。

她时而嘲弄作假软弱的崔、张二人,时而为他们的爱情挺身而出,是崔、张爱情的促成者和保护神。老夫人——老辣,世故,满脑子封建思想。始终不忘自己相国家的高贵门第,因此对女儿的自由爱情难以接受,并百般刁难,甚至赖婚。她那“三辈不招白衣女婿”的信条,隐藏着一副势利小人的面目,以及虚伪自私而又冷酷无情的封建本性,是一个不受欢迎的角色。 张生到普救寺游玩,巧遇姨母崔氏孀妇携女也寄居此寺,值当地驻军将领去世,军士四出骚扰。崔氏因家财较多,颇见惶骇。张生与蒲将有交情,设法护卫,使崔家幸免于难。崔氏酬谢设宴,让女儿莺莺拜见张生,张生迷上莺莺。张生私求莺莺的婢女红娘,为他献策。张生,写了《春词》两首,让红娘转交莺莺。莺莺则写了引用《明月三五夜》作答。张生猜出含义,于十五日晚上逾墙赴约到了莺莺所住的西厢房。不料莺莺“端服严容”将张生训了一通。张生绝望之余,却在几天后的一个晚上被红娘推醒,原来莺莺主动来了。此后张、崔二人经常“朝隐而出,暮隐而入”,直到张生到长安赴考,终于诀别。张生科举未中,留在长安,曾寄信莺莺。莺莺回信凄婉,并捎来玉环、青丝等物—— “玉取其坚润不渝,环取其终始不绝”;但张生却将信拿给朋友们看,还发了一通议论,认为女色是祸水,自称“予德不足以胜妖孽,是用忍情”,为自己抛弃莺莺造舆论,朋友也都说张生“善于补过”。一年后,莺莺嫁了人,张生也别娶。元稹《莺莺传》始乱终弃 《董西厢》从根本上改变了元稹《莺莺传》的思想倾向,把莺莺受张生引诱失身的悲剧故事改变为莺莺和张生为争取自愿结合的婚姻、共同向封建家长斗争、终于取得胜利的喜剧。这一改变,赋予崔、张故事以新的主题思想,使它具有明显的反抗封建礼教的精神。董解元把轻薄文人张生改变为用情专一的青年;把深受封建礼教压抑的莺莺塑造成为能够冲破封建礼教束缚的少女;加上对正面人物如红娘、法聪、白马将军和反面人物如郑恒、孙飞虎、老夫人等的刻画,初步完成了从《莺莺传》到《西厢记》的改造。 主题思想 《西厢记》和《西厢记诸宫调》相比,在思想上更趋深刻。《西厢记》结尾处,在中国文学史上第一次正面地表达了“愿普天下有情人都成眷属”的美好愿望,揭露了封建礼教的残酷虚伪与丑恶,表达了反对封建礼教、封建婚姻制度、封建等级制度的进步主张,鼓舞了青年男女为争取爱情自由、婚姻自主而抗争。宝玉正踟蹰间,只听背后有人说道:“你在这里做什么?”宝玉一回头,却是黛玉来了……黛玉道“什么书?”宝玉见问,慌的藏了,便说道:“不过是《中庸》、《大学》。”黛玉道:“你又在我跟前弄鬼。趁早儿给我瞧瞧,好多着呢!”宝玉道:“妹妹,要论你,我是不怕的。你看了,好歹别告诉人。真是好文章!你要看了,你要看了,连饭也不想吃呢!”一面说,一面递过去。黛玉把花具放下,接书来瞧。从头看去,越看越爱,不顿饭时,己看了好几出了。但觉词句警人,余香满口。一面看了,只管出神,心内还默默记诵。宝玉笑道:"妹妹,你说好不好?"林黛玉笑道:"果然有趣。"宝玉笑道:"我就是个'多愁多病的身',你就是那'倾国倾城貌'。《西厢记》在他俩心中引起的强烈共鸣,也正是封建时代青年男女的共鸣。难怪封建卫道士要视之为“移人性情”的洪水猛兽,明、清两代统治者都曾明令禁毁,甚至道光二十四年浙江学政还在省城设局收毁之,后来类似情况还不断重演。一些封建帮闲还大造舆论:“《西厢》、《玉簪》等,诸淫亵之戏,亟宜放绝,禁书坊不得鬻卖也”。他们说《西厢记》是“淫书之尤者”,“看了《西厢记》,到老不成器”,千方百计诋毁之。更有甚者,他们还瞎编什么《西厢记》作者“嚼舌而死”,死后被打入十八层地狱不得超生,连那些推崇者如李卓吾、金圣叹,也因评点《西厢》而不得善终云云。

文学家、诗人郭沫若曾经说过:文艺母亲的女孩儿里,“要以《西厢》最完美,最绝世了。《西厢》是超过时空的艺术品,有永恒而且普遍的生命。”

王实甫就活在他的《西厢》里。红酥手 黄藤酒 满城春色宫墙柳 东风恶 欢情薄 一怀愁绪 几年离索 错!错!错!

春如旧 人空瘦 泪痕红浥鲛绡透 桃花落 闲池阁 山盟虽在 锦书难托 莫!莫!莫! 世情恶 人情薄 雨送黄昏花易落 晓风乾 泪痕残 欲笺心事 独倚斜栏 难!难!难!

人成个 今非昨 病魂常似秋千索 角声寒 夜阑珊 怕人询问 咽泪装欢 瞒!瞒!瞒!

多情自古伤离别,

更那堪、

冷落清秋节。

今宵酒醒何处?

杨柳岸、

晓风残月。

此去经年,应是、

良辰好景虚设。

便纵有、千种风情,

更与何人说!

长亭外,古道边,芳草碧连天,

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落。

一觚浊酒尽余欢,今宵别梦寒。送别 李叔同长亭送别王实甫《西厢记》,必须扫地读之。

扫地读之者,不得存一点尘于胸中也。

《西厢记》,必须焚香读之。

焚香读之者,致其恭敬,以期鬼神之通之也。

《西厢记》,必须对雪读之。

对雪读之,资其洁清也。

《西厢记》,必须对花读之。

对花读之者,助其娟丽也。

…………

金圣叹《贯华堂第六才子书》 王实甫,名德信,大都(今北京)人,中国元代戏剧家。编撰杂剧 14 种 ,现仅存《西厢记》、《破窑记》、《丽春堂》三种,他的作品抒情性强,曲词优美,对元杂剧和后来戏曲的发展有很大的影响。

他的代表作《西厢记》全名为、 《崔莺莺待月西厢记》,共5本21折,该剧取材于唐人元稹的《莺莺传》和金人董解元改编的《西厢记诸宫调》(习称《董西厢》)。新杂剧,旧传奇,

《西厢记》天下夺魁! 王实甫,曾作过某地县官,声誉很好。后来升任陕西行台监察御史,由于‘和台臣易不和’,40多岁就弃官不做了。他在弃官后不久就完成了不朽的剧作《西厢记》。在60岁时,他用散曲套数描写他退隐后的生活。生活颇为优裕,诗酒琴棋,笑做林泉,但在恬静淡泊的情怀深处,蕴藏着久难平复的政治创伤。元杂剧相关知识结构:通常是一本戏四折,有的前面还有一个短小的楔子。一折相当于现代剧的一幕;楔子,相当于现代剧的序幕,在第一折之前,起交代人物、情节和衔接剧情的作用。元杂剧相关知识元杂剧一般是由四折组成,但也有少数杂剧是由五折或六折组成的。如纪君祥的《赵氏孤儿》一本五折。王实甫的《西厢记》更为特别,可以说是元杂剧的长篇巨制。《西厢记》分五本,每本四折一楔子,共二十五折五楔子。元杂剧相关知识角色:主要是末、旦、净、外四大类。 剧中的男女主角分别由正末和正旦扮演,净、外是末旦行当的次要角色。旦又分为:正旦、副旦、小旦、老旦等;末为男角色,分为:正末、副末、外末等。

元杂剧相关知识

(曲白科)曲:是曲子,它是元杂剧的主要构成部分。元杂剧的曲子,用的都是北曲。每一折里用同一宫调的若干曲牌组成一套曲子,也就是说,每一折有一套套曲,四折就是四套套曲。每套套曲各用一个不同的宫调,每个宫调都有属于它的若干支曲牌,曲牌的联套方式有规定。

元杂剧中每一折的套曲,一般只用一个人主唱,就是说由一种角色主唱。能够主唱的角色是正旦或正末。正旦主唱的叫“旦本”,正末主唱的叫“末本”。元杂剧相关知识

白:是宾白,说白。早期的元杂剧以唱为主,说白是宾,是辅助。

元杂剧宾白大体可以分为韵白和散白两大类。

韵语宾白主要是在念上场诗和下场诗时使用。

散语宾白有独白、对白、带白,插白,旁白、分白等样式。元杂剧相关知识

科:也叫“介” ,是剧本中关于动作、表情和效果的舞台指示。如“旦做悲科”,就是旦这个角色做悲伤的表情。

元杂剧的科,是虚拟化和程式化的。所谓虚拟化,是说演员表演大都采用虚拟动作,如开门关门,都是通过虚拟的手势动作来表演。所谓程式化,是说演员表演大都按照一定的规格程式进行

元杂剧相关知识

除此之外,元杂剧在剧本的结尾用两句或四句诗概括交待全剧情节,叫“题目正名”。

题目正名是在剧终时念出的,念的角色可能是副末。元杂剧的剧名,就是从题目正名最后一句中摘取的,一般是摘取三个字或四个字。

元杂剧的四大爱情剧关汉卿的《拜月亭》

王实甫的《西厢记》

白朴的《墙头马上》

郑光祖的《倩女离魂》主要情节佛殿相逢:唐贞元年间,“上朝取应”的洛阳才子张君瑞于河中府(今山西永济)普救寺佛殿偶逢相国崔珏(已故)千金崔莺莺。莺莺“眼角儿留情”,“回顾觑”,张生“怎当他临去秋波那一转”,遂借“塔院侧边西厢一间房”住下“温习经史”。 ???????????????????????????? ?? 月夜听琴:孙飞虎兵围普救寺欲得崔莺莺,张生修书,召白马将军杜确解围。老夫人许亲复赖婚,张生深夜弹琴作歌,词衷意切,令莺莺“芳心自懂”情难禁。 红娘传书:张生托红娘传书,“相思恨转添,漫把瑶琴弄。

乐事又逢春,芳心尔亦动。此情不可违,虚誉何须奉?莫负

月华明,且怜花影重。”表达了亟盼与莺莺月下相会之意。莺莺复书:“待月西厢下,迎风户半开;隔墙花影动,疑是

玉人来。”张生如约跳墙莽撞而入,却遭莺莺羞辱,怏怏而

去。 崔张成婚:张生染病,莺莺放心不下,托红娘问汤药,传情诗:“休将闲事苦萦怀,取决摧残天赋才。不意当时完妾命,岂防今日作君灾?仰图厚德难从札,谨奉新诗可当媒。寄语高唐休咏赋,令宵端的云雨来。”是夜,莺莺冲破封建礼教束缚,迈出决定性一步:与张生私下成婚。 悲欢聚散一杯酒,

南北东西万里程。长亭送别思考:本文的戏剧冲突是什么?《长亭送别》戏剧冲突的焦点,集中在对科举功名的态度上。老夫人执意在成亲后第二日即打发张生上京赴考“如不能得中,便休回来”,表现出一种毫无回旋余地的顽固立场。张生与老夫人的观点是一致的。只有莺莺是反对张生赴考的,但她无力留住张生,内心十分痛苦。围绕这个戏剧冲突本文一共写了几个场面?送别途中:

长亭饯别:

临别叮咛:

惜别目送: 写莺莺为离别而愁苦怨

恨的场面

写莺莺和张生缠绵依

恋而又无可奈何的情态和心理

写莺莺对张生的关心和担心

写莺莺目送张生远去的

依依不舍的情态和离别后的痛苦探讨 长亭途中 【端正好】【滚绣球】

长亭别宴 【脱布衫】

临别叮咛 【四边静】

长亭别后 【一煞】【收尾】请从四个场面中分别找出写景的段落? 景物描写的妙处:以景物描写设置戏剧环境,渲染气氛,烘托人物的心情,达到情景交融的境界!赏析:情景交融的艺术境界重点品读:

【端正好】【滚绣球】

【一煞】【收尾】范仲淹《苏幕遮》

碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。

黯乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人睡。明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。[端正好]一曲是化用谁的诗词?你能背诵原作吗?这支曲子描绘了什么景色?

渲染了什么气氛?

衬托了人物什么心情?问题: [端正好]

碧云天,黄花地,

西风紧,北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?

总是离人泪。渲染 烘托衬托景:情:气氛:寥落 萧瑟 凄冷 痛苦 忧郁 压抑 蓝天 白云

满地黄花 南飞

的大雁 枫林思考问题 语言的妙处首先在于情景中真实而细致的描摹,其次在于人物心理的细腻而深刻的体现。“晓来谁染霜林醉”这一句中,你认为哪一个字最能体现这一点? 满地黄花堆积,却照出个愁字。秋的凄冷依旧,我的痛苦依旧,却改变不了这秋的寥落。

(邵媛媛)

离人啊,不要再掉眼泪,你看那漫山的枫叶已被你的泪水浸湿了。

(朱映柳)

西风总是惹人烦,奈何它加紧地吹,也吹不停前行的马儿,相思人的泪儿。

(曹丹青)啊,是谁将那漫山的枫林染得醉意正浓,衬得远处的天际也分外火红?唉,那是离人的泪水落下,化作绵绵不绝的伤感,融进了这秋的色彩里。

(吴映秋)

【 滚绣球】恨相见得迟,怨归去得疾。 柳丝长玉骢难系,恨不倩疏林挂住斜晖。马儿迍迍的行,车儿快快的随,却告了相思回避,破题儿又早别离,听得道一声“去也”,松了金钏;遥望见十里长亭,减了玉肌:此恨谁知?赏析思考: 选取了哪些意象?这首曲牌选取了柳丝,玉骢,疏林,斜阳,马儿,车儿,十里长亭等意象。

抒发了莺莺怎样的感情?浓重的离愁和难舍

难分的哀情这支曲子运用了哪些艺术手法,其艺术效果如何?披情入景,景中含情,情景交融。

又有夸张手法,极力渲染了这种悲情眷意。将《滚绣球》改写成一首诗歌:修长的柳丝挽不住远行的脚步,

萧瑟的树林止不了迫近的日暮。

唉!马儿怎会了解离别的苦楚?

夕阳又怎能体会相思的孤独?

幸福的清泉为你在瞬间干枯,

从今以后,伤心向谁来倾诉!【一煞】青山隔送行,疏林不做美,淡烟暮霭相遮蔽。夕阳古道无人语,禾黍秋风听马嘶。我为甚么懒上车儿内,来时甚急,去后何迟? 这两曲选取了哪些意象,描写了怎样的一幅画面?最后一曲用了什么手法?有何效果?【收尾】四围山色中,一鞭残照里。遍人间烦恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起?遍人间烦恼填胸臆,

量这些大小车儿如何载得起?

——王实甫比较鉴赏 问君能有几多愁 ,恰似一江春水向东流

——李煜《虞美人》

便作春江都是泪,流不尽许多愁

——秦观《江城子》

只恐双溪舴艋舟,载不动,许多愁

——李清照《武陵春》

试问闲愁都几许?

一川烟草、满城风絮、梅子黄时雨。

——贺铸《青玉案》愁 装上车子江水随水而流装上船化无形为有形

化抽象为具体烟草、风絮、梅雨问君能有几多愁 ,

恰似一江春水向东流。

—李煜《虞美人》

便作春江都是泪,

流不尽许多愁。

——秦观《江城子》

只恐双溪舴艋舟,

载不动,许多愁。

——李清照《武陵春》

试问闲愁都几许?

一川烟草、

满城风絮、梅子黄时雨。

——贺铸《青玉案》将《收尾》改写成现代诗歌:山影寂寞,包围,重叠的泪水。

夕阳萧瑟,埋葬,冰冷的花蕊。

还在等谁,

车载来思念的滋味,

带不走秋风的寒冷。

还在等谁,

空气里布满了心事,

装不下,

也无法入睡。 作者

把这次伤心的离

别,安排在一个暮秋

黄昏,用凄清悲凉的秋景

来表现和烘托离愁,王实甫

并没有单纯地把景物当作描

写对象,而是站在抒情主人

公的角度上,把看到不同景

物产生的相应的感受写

出来。寓情于景,以

景托情,情景

交融。 你喜欢崔莺莺这个女子么? 崔莺莺——相国之女,名门闺秀,知书答礼。向往自由的爱情,与“白衣秀士”张生在佛殿相遇一见倾心,而后又于墙角联诗,真诚相爱。违背了“父母之命,媒妁之言”的“天理”,但她不改初衷,任凭母亲怎样阻拦,对爱情仍是忠贞不渝。崔莺莺在这折戏中心情极其

悲愁凄婉,但这离愁别恨之

中又有着微妙的心理区别与

变化,请大家密切关注。

经历艰难,始能结合,昨夜允婚,今日别离。

荒村雨露,野店风霜,无人扶持,最难调护。

异乡花草,再行栖迟,停妻再娶,忘情负义。

拆散鸳鸯,催逼上路,此情难诉,此恨谁知?人物心理离愁别恨:忧心忡忡:惴惴不安:埋怨不满:珍重爱情轻视功名利禄但得一个并头莲,煞强如状元及第。蜗角虚名,蝇头微利,拆鸳鸯在两下里。此一行得官不得官,疾便回来。你休忧‘文齐福不齐’,我只怕你‘停妻再娶妻’。

休要‘一春鱼雁无消息’!我这里青鸾有信频须

寄,你却休‘金榜无名誓不归’。”张生——出身低微,先人虽做过礼部尚书,但身后萧条,“只留下四海一空囊”,见到崔莺莺时。仅“白衣一秀士”。但他为人诚挚,追求自由的爱情,赁居西厢,借故搭斋,月下吟诗,献计解围等情节都表现出对崔莺莺的一往情深。同时,书生气十足,在赖婚的崔母面前无计可施,甚至想自寻短见。重情重义,决不是普通的风流才子。红娘——剧中的重要人物。虽是婢女身份,但见义勇为、敢做敢担、机智爽朗、泼辣善良。

她时而嘲弄作假软弱的崔、张二人,时而为他们的爱情挺身而出,是崔、张爱情的促成者和保护神。老夫人——老辣,世故,满脑子封建思想。始终不忘自己相国家的高贵门第,因此对女儿的自由爱情难以接受,并百般刁难,甚至赖婚。她那“三辈不招白衣女婿”的信条,隐藏着一副势利小人的面目,以及虚伪自私而又冷酷无情的封建本性,是一个不受欢迎的角色。 张生到普救寺游玩,巧遇姨母崔氏孀妇携女也寄居此寺,值当地驻军将领去世,军士四出骚扰。崔氏因家财较多,颇见惶骇。张生与蒲将有交情,设法护卫,使崔家幸免于难。崔氏酬谢设宴,让女儿莺莺拜见张生,张生迷上莺莺。张生私求莺莺的婢女红娘,为他献策。张生,写了《春词》两首,让红娘转交莺莺。莺莺则写了引用《明月三五夜》作答。张生猜出含义,于十五日晚上逾墙赴约到了莺莺所住的西厢房。不料莺莺“端服严容”将张生训了一通。张生绝望之余,却在几天后的一个晚上被红娘推醒,原来莺莺主动来了。此后张、崔二人经常“朝隐而出,暮隐而入”,直到张生到长安赴考,终于诀别。张生科举未中,留在长安,曾寄信莺莺。莺莺回信凄婉,并捎来玉环、青丝等物—— “玉取其坚润不渝,环取其终始不绝”;但张生却将信拿给朋友们看,还发了一通议论,认为女色是祸水,自称“予德不足以胜妖孽,是用忍情”,为自己抛弃莺莺造舆论,朋友也都说张生“善于补过”。一年后,莺莺嫁了人,张生也别娶。元稹《莺莺传》始乱终弃 《董西厢》从根本上改变了元稹《莺莺传》的思想倾向,把莺莺受张生引诱失身的悲剧故事改变为莺莺和张生为争取自愿结合的婚姻、共同向封建家长斗争、终于取得胜利的喜剧。这一改变,赋予崔、张故事以新的主题思想,使它具有明显的反抗封建礼教的精神。董解元把轻薄文人张生改变为用情专一的青年;把深受封建礼教压抑的莺莺塑造成为能够冲破封建礼教束缚的少女;加上对正面人物如红娘、法聪、白马将军和反面人物如郑恒、孙飞虎、老夫人等的刻画,初步完成了从《莺莺传》到《西厢记》的改造。 主题思想 《西厢记》和《西厢记诸宫调》相比,在思想上更趋深刻。《西厢记》结尾处,在中国文学史上第一次正面地表达了“愿普天下有情人都成眷属”的美好愿望,揭露了封建礼教的残酷虚伪与丑恶,表达了反对封建礼教、封建婚姻制度、封建等级制度的进步主张,鼓舞了青年男女为争取爱情自由、婚姻自主而抗争。宝玉正踟蹰间,只听背后有人说道:“你在这里做什么?”宝玉一回头,却是黛玉来了……黛玉道“什么书?”宝玉见问,慌的藏了,便说道:“不过是《中庸》、《大学》。”黛玉道:“你又在我跟前弄鬼。趁早儿给我瞧瞧,好多着呢!”宝玉道:“妹妹,要论你,我是不怕的。你看了,好歹别告诉人。真是好文章!你要看了,你要看了,连饭也不想吃呢!”一面说,一面递过去。黛玉把花具放下,接书来瞧。从头看去,越看越爱,不顿饭时,己看了好几出了。但觉词句警人,余香满口。一面看了,只管出神,心内还默默记诵。宝玉笑道:"妹妹,你说好不好?"林黛玉笑道:"果然有趣。"宝玉笑道:"我就是个'多愁多病的身',你就是那'倾国倾城貌'。《西厢记》在他俩心中引起的强烈共鸣,也正是封建时代青年男女的共鸣。难怪封建卫道士要视之为“移人性情”的洪水猛兽,明、清两代统治者都曾明令禁毁,甚至道光二十四年浙江学政还在省城设局收毁之,后来类似情况还不断重演。一些封建帮闲还大造舆论:“《西厢》、《玉簪》等,诸淫亵之戏,亟宜放绝,禁书坊不得鬻卖也”。他们说《西厢记》是“淫书之尤者”,“看了《西厢记》,到老不成器”,千方百计诋毁之。更有甚者,他们还瞎编什么《西厢记》作者“嚼舌而死”,死后被打入十八层地狱不得超生,连那些推崇者如李卓吾、金圣叹,也因评点《西厢》而不得善终云云。

文学家、诗人郭沫若曾经说过:文艺母亲的女孩儿里,“要以《西厢》最完美,最绝世了。《西厢》是超过时空的艺术品,有永恒而且普遍的生命。”

王实甫就活在他的《西厢》里。红酥手 黄藤酒 满城春色宫墙柳 东风恶 欢情薄 一怀愁绪 几年离索 错!错!错!

春如旧 人空瘦 泪痕红浥鲛绡透 桃花落 闲池阁 山盟虽在 锦书难托 莫!莫!莫! 世情恶 人情薄 雨送黄昏花易落 晓风乾 泪痕残 欲笺心事 独倚斜栏 难!难!难!

人成个 今非昨 病魂常似秋千索 角声寒 夜阑珊 怕人询问 咽泪装欢 瞒!瞒!瞒!

同课章节目录

- 第一单元 读书生活

- 一 读书示小妹十八生日书

- 二 获得教养的途径

- 三 *幼学纪事

- 第二单元 书话与书评

- 四 白莽作《孩儿塔》序

- 五 无韵之离骚-太史公笔法小议

- 六 *密室的生活--评安妮•弗兰克著《安妮的日记》

- 第三单元 科学与艺术

- 七 爱因斯坦与艺术

- 八 说数

- 九 *自然笔记

- 第四单元 散文及其赏析

- 十 想北平

- 十一 我所认识的蔡孑民先生

- 十二 *草莓

- 十三 *漫谈散文

- 第五单元 山水情思

- 十四 诸子喻山水

- 十五 秋水(节选)

- 十六 前赤壁赋

- 十七 *游褒禅山记

- 第六单元 词曲及其赏析

- 十八 宋词四首

- 十九 窦娥冤(节选)

- 二十 元曲二首

- 二十一 *长亭送别

- 二十二 *词的起源与特点