(人民版)高一历史必修一课件:1-3 君主专制政体的演进与强化 (共56张PPT)

文档属性

| 名称 | (人民版)高一历史必修一课件:1-3 君主专制政体的演进与强化 (共56张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-09-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件56张PPT。好了歌

人人说做皇帝好,

其实皇帝也苦恼;

忠奸难辩睡不好,

后宫争宠吃不消;

要是官吏选不好,

贪污腐败治不了;

最怕地方造反了,

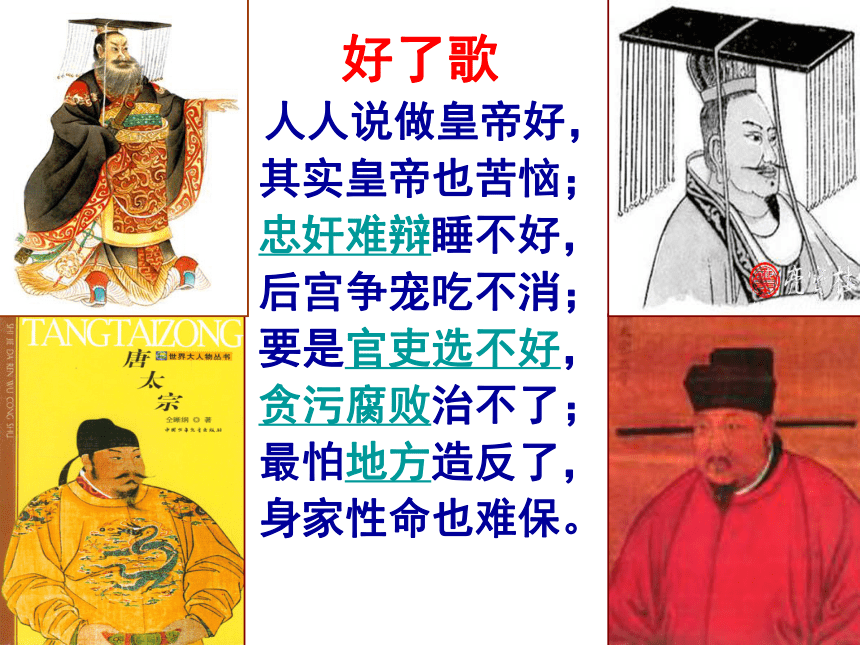

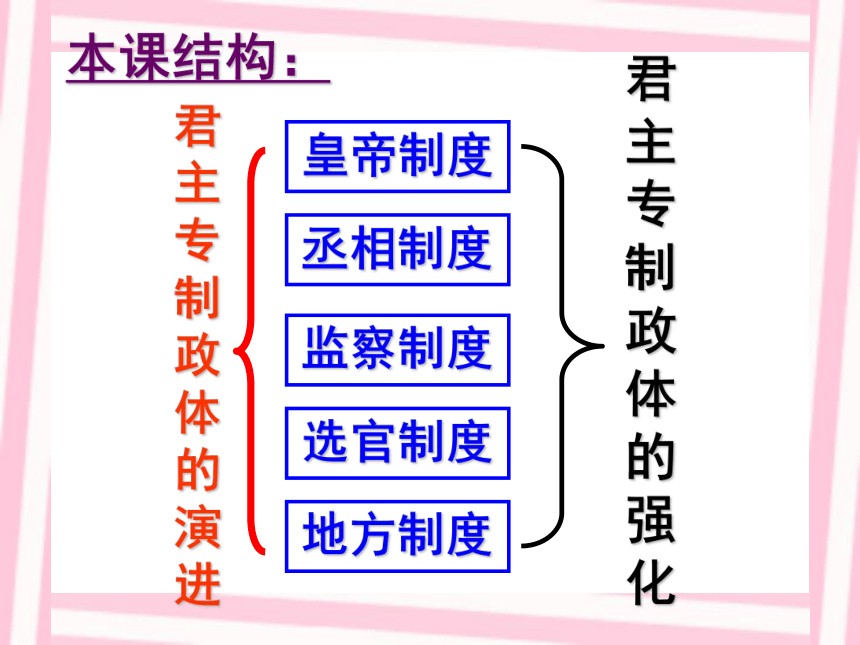

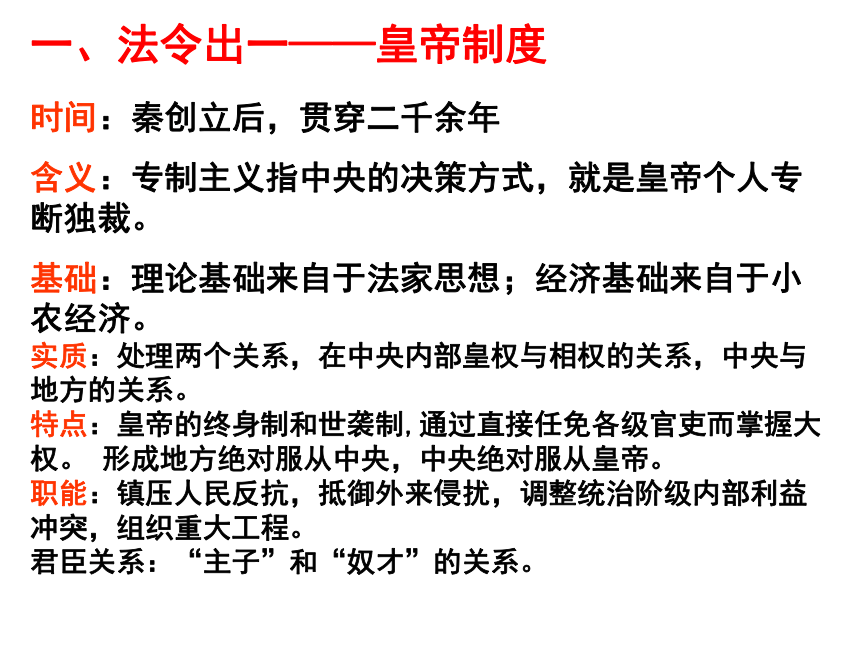

身家性命也难保。君主专制政体 的演进与强化本课结构:皇帝制度丞相制度监察制度选官制度地方制度君主专制政体的演进君主专制政体的强化时间:秦创立后,贯穿二千余年

含义:专制主义指中央的决策方式,就是皇帝个人专断独裁。

基础:理论基础来自于法家思想;经济基础来自于小农经济。

实质:处理两个关系,在中央内部皇权与相权的关系,中央与地方的关系。

特点:皇帝的终身制和世袭制,通过直接任免各级官吏而掌握大权。 形成地方绝对服从中央,中央绝对服从皇帝。

职能:镇压人民反抗,抵御外来侵扰,调整统治阶级内部利益冲突,组织重大工程。

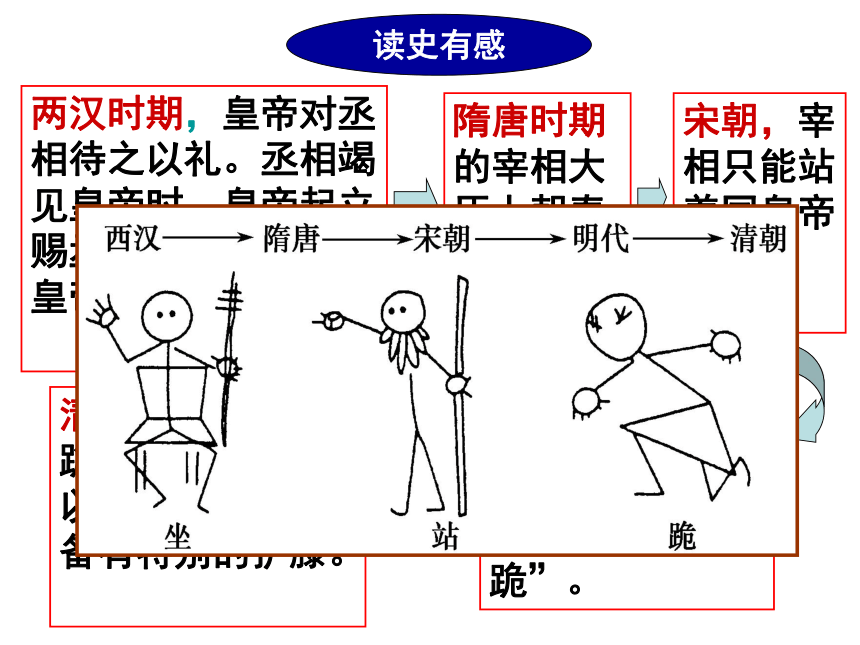

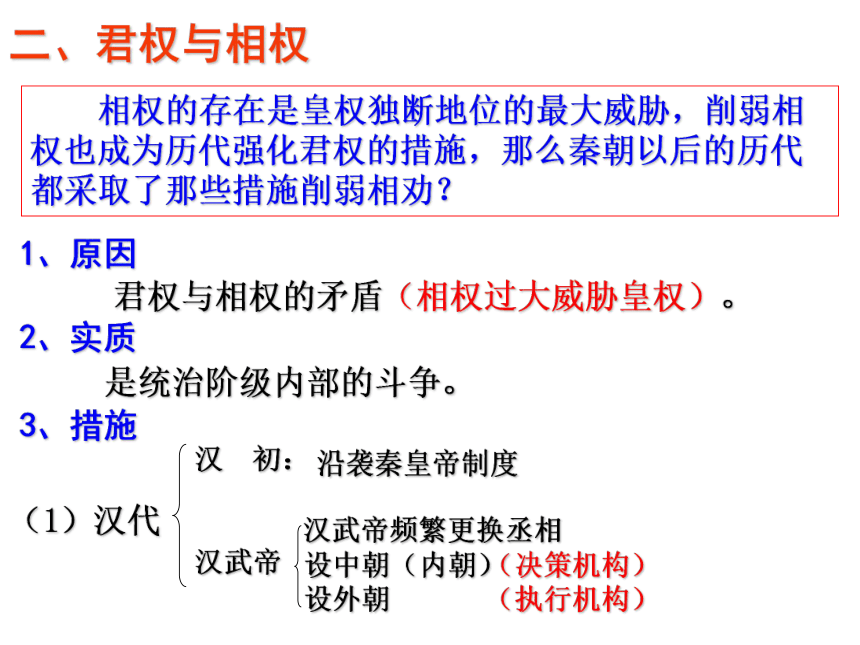

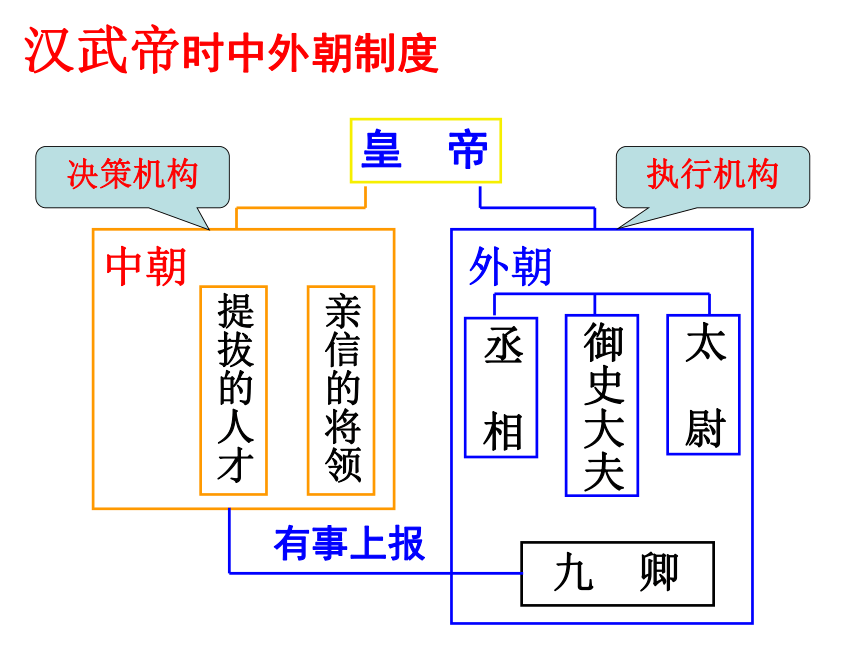

君臣关系:“主子”和“奴才”的关系。一、法令出一——皇帝制度读史有感两汉时期,皇帝对丞相待之以礼。丞相竭见皇帝时,皇帝起立,赐丞相座。丞相病了,皇帝还要亲自去探视。隋唐时期的宰相大臣上朝奏事也有座位。明代自朱元璋起,明文规定“大朝议”须“众官皆跪”。清朝的官僚上朝跪地时间特别长,以至于大臣们都备有特别的护膝。宋朝,宰相只能站着同皇帝议事。二、君权与相权 相权的存在是皇权独断地位的最大威胁,削弱相权也成为历代强化君权的措施,那么秦朝以后的历代都采取了那些措施削弱相劝?1、原因 君权与相权的矛盾(相权过大威胁皇权)。2、实质 是统治阶级内部的斗争。3、措施(1)汉代汉 初:

汉武帝沿袭秦皇帝制度 汉武帝频繁更换丞相

设中朝(内朝)

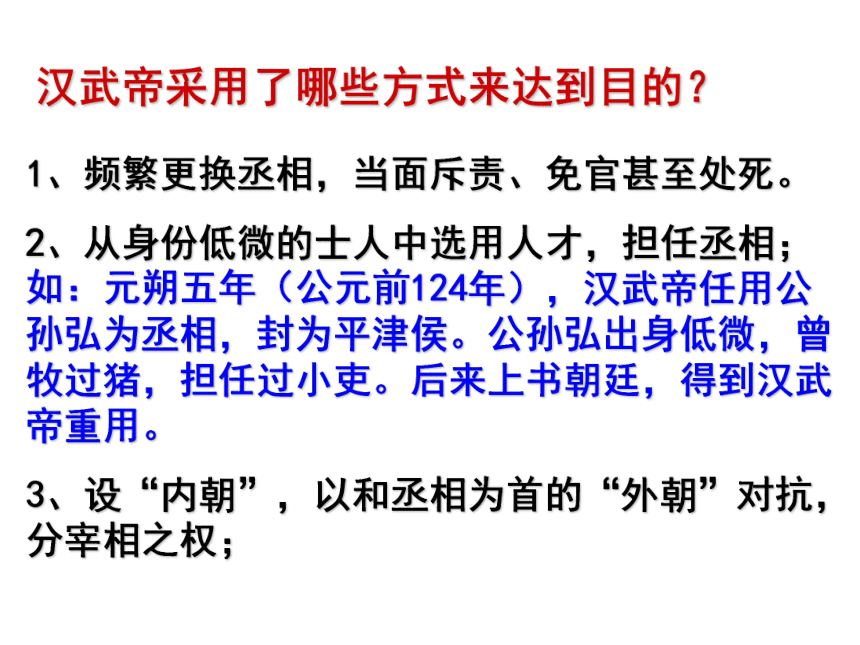

设外朝(决策机构)(执行机构)君权和相权 汉武帝所用丞相13人,下狱死者占其半,生者如田蚡、石庆、公孙弘辈,只能装聋作哑,唯命是从而已。以至于讨论出兵边疆的大事,汉武帝竟说 “田蚡不足与计”。汉武帝如此重用内朝官,用近臣、内朝来压制宰臣和外朝,当拜公孙贺为相时,贺竟伏地大哭,不受印绶。汉武帝时中外朝制度决策机构执行机构汉武帝采用了哪些方式来达到目的?1、频繁更换丞相,当面斥责、免官甚至处死。

2、从身份低微的士人中选用人才,担任丞相;如:元朔五年(公元前124年),汉武帝任用公孙弘为丞相,封为平津侯。公孙弘出身低微,曾牧过猪,担任过小吏。后来上书朝廷,得到汉武帝重用。

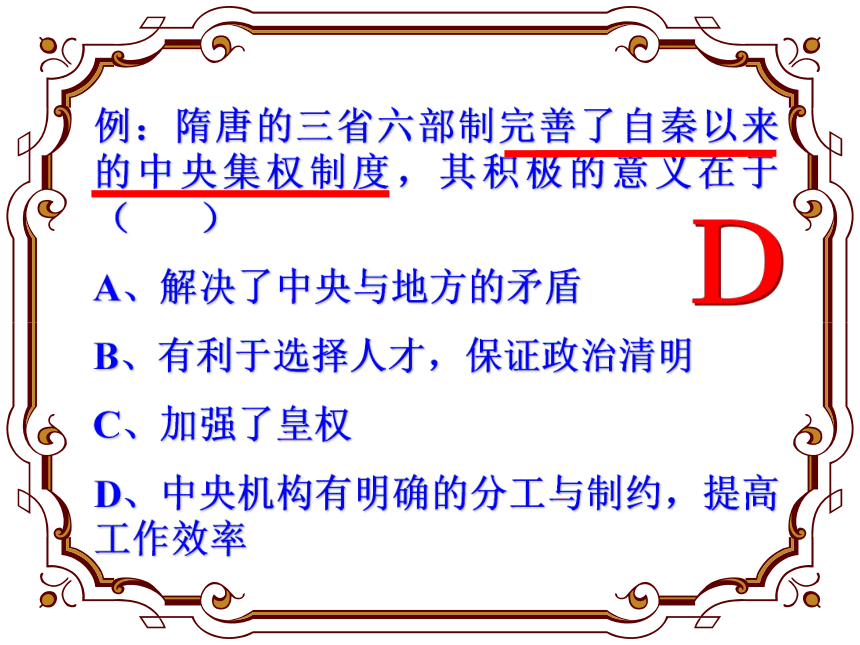

3、设“内朝”,以和丞相为首的“外朝”对抗,分宰相之权; (2)唐代执行皇帝中书省门下省吏部官吏的任免和考核礼仪、科举军政刑狱国家的工程建设等政事堂草拟审议尚书省户部礼部兵部刑部工部户籍、土地、赋税作用:三分相权,各部既相互合作,又相互牵制和监督,既保证君权独尊又减少决策的错误;分工明确提高行政效率;是中国古代政治制度的重大创造,此后历朝都基本沿袭了这种制度。例:隋唐的三省六部制完善了自秦以来的中央集权制度,其积极的意义在于 ( )

A、解决了中央与地方的矛盾

B、有利于选择人才,保证政治清明

C、加强了皇权

D、中央机构有明确的分工与制约,提高工作效率D 唐太宗时,假设国家要在关中一带修建一项大型水利工程,这项工程的实施涉及众多机构,按照制度规定其运作程序应该是怎样的呢?中书省→门下省→皇帝 →尚书省→工部

提前上奏 同意后审议感受历史三公九卿制和三省六部制的不同(1)确立和盛行的时代不同:前者确立于秦,盛行于汉;后者确立于隋,盛行于唐(2)内部结构不同:前者是综合性的中央行政机构,行政、军事、监察等权融为一体,后者则是集决策、行政、审议为一体的中央行政机构(3)丞相的组成和地位不同:前者中的丞相协助皇帝处理全国政事,有相对独立的决策权、行政权和审议权;后者由于三省的长官都是宰相,使相权一分为三,从而加强了皇权。(4)作用和地位不同:前者的确立使封建专制主义中央集权制度建立并趋向巩固;后者使封建专制主义中央集权制度进一步完善。唐睿宗在位时,711年设置节度使安史之乱藩镇

割据中央集权削弱唐玄宗

广设藩镇五代十国分裂局面形成继续发展宋代:二府三司1) 进一步分割相权,加强了皇权,却减弱了对皇权的约束力。

2)职权过于分散,导致行政效率低,出现“冗官”局面。(2007年高考宁夏文综28题)北宋前期继续设置三省六部,但其职能发生了很大变化,其中仍与唐代相同的是( )

A.三省长官均为宰相

B.设置“中书门下”为宰相的办公机构

C.由中书省草拟诏令,门下声审议

D.尚书省统领六部,为全国最高的政务部门

【考查点】三省六部制 宋分割相权

【答案】B【点拨】宋初不断加强皇权,分化、削弱相权。宰相并不是一个官名,实际上是一个群体,是除皇帝之外的最高领导层。宋初实行“二府三司制”,宰相职权被一分为三。中央虽设三省,但三省及六部长官不经特许不得管理本司事务,成为闲职,实际权力归属“中书门下”这一机构,管理国家行政事务,这一点和唐朝是一样的。

枢密院为中央最高军事机构,与中书门下合称“二府”;户部、盐铁、度支主管财政,称为“三司”。二府三司各自独立,互不统属,直接对皇帝负责,构成最高辅政机关。这些明显与唐朝不同。唐德刚在《晚清七十年》中提出“历史三峡论”,将四千多年来中国政治形态变迁分为封建(注:分封制)、帝制和民治三大阶段。“从封建转帝制,发生于商鞅与秦皇汉武之间,历时约三百年”。 以下各项不属于这一转型时期特征的是( )

A.贵族政治向官僚政治转型 B.分裂割据向统一王朝转型

C.青铜文明向铁器文明转型 D.神权政治向世俗政治转变

【解析】本题考查了秦朝中央集权制度的影响。分析材料封建转帝制是指秦朝中国封建君主专制制度,取代了此前的制度。官僚政治通常是应用在政府权力全掌握在官僚手中,官僚有权以国家或者民族利益为理由,而随意侵夺普通公民的自由的那种政治制度。贵族政治是指奴隶制国家和封建制国家由世袭贵族的代表人物掌握政权的政治制度。一种制度如何取决于所对应的社会发展时期,在战国时期,官僚政治则是明显优于贵族政治。本题选A项。

【答案】A唐睿宗在位时,711年设置节度使安史之乱藩镇

割据中央集权削弱唐玄宗

广设藩镇五代十国分裂局面形成继续发展(4)元代(一省二院)最高军事机关皇帝中书省宣政院最高行政机关,统领六部,行宰相职权统领宗教及西藏事务 枢密院典例: (2010年山东卷)宋朝形成了“中书主民,枢密院主兵,三司主财,各不相知”的局面。这反映出( )

A.宰相职权范围扩大 B.专制皇权达到顶峰

C.中央对地方控制加强 D.君权对相权的制约D宣政院是元朝掌管全国佛教事宜

和藏族地区军政事务的中央机关。

由帝师兼领。忽必烈始置总制院,

后改为宣政院。从此,西藏地区正式成

为我国中央政府直接管辖的一个地方行政区域 下面四幅中国历史上关于皇权与相权势力的消长图,哪一幅是正确的?( ) ABCDB古代中国又是如何解决这个问题的? 孟德斯鸠在其《论法的精神》中写道:“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不变的经验,防止滥用权力的办法,就是以权力制约权力。 ”皇帝的烦恼:监察制度三、历代监察制度的变化秦代:汉代:唐代:宋代:元代:御史大夫——监御史 御史大夫—刺史(地方)御史台提点刑狱司—通判(地方)御史台清代:都察院明朝:监察御史、厂卫(特务机构)刺史制度——监察制度1.原因:汉武帝后期, 疆域大扩展,需要加强中 央对全国范围的控制. 2.内容:时间 、刺使职能3.演变 (东汉)治所 (无适所治所治有定处) 官阶(低于郡守 高于郡守) 职权(监察官 地方军政长官) 4,评价:建立之初起到加强中央对地方控制的作用,然而,发展到后来,刺史却成为拥兵自重的地方割据势力,严重威胁中央集权. 该剧被誉为国内首部古装纪实悬疑电视剧。

《大宋提刑官》根据宋代法医名家宋慈的专著《洗冤集录》改编,《洗冤集录》是我国第一部完整的法医检验专著,也是世界最早的法医学专著,这部专著迄清代数百年来一直被奉为法医检验的经典。 (1)积极性:对加强中央对地方管理,防止官员贪脏枉法,发挥过积极作用。

(2)局限性:是君主专制的工具。不代表社会履行职责,只是帝王的耳目和工具。2、评价御史大夫印明监察御史王忬象牙腰牌蒙古:东北:云贵:台湾:岭北行省辽阳行省云南行省澎湖巡检司元朝行省制度 腹里

(中书省直辖)澎湖巡检司宣政院辖地(1)原因:

(2)设立:

(3)职责:

(4)中央对行省的控制:

(5)影响:

▲10个行省+2单列行政区划(“腹里”+宣政院辖地) ▲元分五级:省-路-府-州-县最高地方行政区划,权力受中央节制(表现?)中央监察(行省行使权力时受中央节制)和省官互迁①加强中央集权,特别是台湾、西藏成为中央直接管辖的行政区

②巩固统一的多民族国家;

③为明清以后的行政划分奠定了基础。是中国省制的开端。四、元朝行省制度 ①历史原因: 吸取北宋过分集权导致国家积贫积弱的教训.②现实原因: 疆域空前辽阔,为了加强对地方的控制行省的主要职能必须呈报中书省需呈报枢密院中央的诏旨行省官员——觐见述职 元代行省置丞相、平章、左右丞、参知政事,其行政机构名称和官吏品秩与中枢相等,凡一省军国大事无所不领。行省辖区不仅地域辽阔,且省界犬牙交错,使其无山川险阻可依,北向门户洞开,形成以北制南的军事控制局面。因这一措施有助于防止地方割据,故为明、清所继承。元行省所辖路府州县无固定统属关系,随意性很大。有些行省与路之间还设道,属监察性质。为加强控制,元在路府州县均设蒙古事务官“达鲁花赤”,监督各级官吏,执掌最高权力。

根据材料及所学知识,元朝的行省制怎样加强了中央对地方的有效控制 ?省界犬牙交错,无险可守,形成以北制南的军事控制局面;设置机构,加强监察;行省行使权力受中央节制;采用省官互迁等形式加了控制。 行省是元代开始的一级行政区划。它的确立是我国行政制度的一次重大变革。……元朝的行省实际上是封建中央集权分寄于地方,故它的权力相当大。它负责处理境内政治、军事、经济等各类事务。此外行省还有一个重要职能是聚集境内财富,以供中央需要。行省的治所往往就是完成这种职能的“中转站”。

联系所学知识并结合材料归纳行省的主要特点。 特点:行省是元朝地方常设行政机构;

负责处理境内政治,军事,经济等各类事务;

权力受中央节制:

行省官员定期觐见皇帝述职,接受中央监察机构监督;

行省聚集境内财富供中央需要.归纳:秦至清地方行政制度的演变趋势:

中央权力加强,

地方权力削弱; (2009年高考安徽文综卷)下列四图反映了安徽省在不同历史时期所属行政区划的沿革状况,按时间先后顺序排列,正确的是( )A.③④②① B.②④③①

C.④③①② D.①③②④

解析:选A。本题主要考查学生获取和解读有效信息的能力,及在此基础上调动、运用所学知识的能力。解决本题首先要注意从图片中提取有效的信息,然后根据所学知识对这些信息进行筛选、辨别,去伪存真。①中有行省可以判断为元朝,②中有道,可以判断为唐朝,③中有楚、吴、鲁等,可以判断为春秋时期,④中郡县制的全国推广在秦统一以后,故A项正确。【纵横联系】 中国古代的三大地方行政制度;

(分封制、郡县制、行省制)进步性 ①由分封制到郡县制——

依据:官吏的任免原则,由宗法血缘关系世袭到皇帝任免。

②由郡县制到行省制——

依据:主要反映行政区划分的变化和统一多民族国家的发展。 古代的三大地方行政制度比较

奴隶社会(西周)几乎整个封建时代元朝侯国相对独立,权力地位世袭中央政府下属行政机构,郡守县令皇帝任免是中央中书省的派出机构,行政长官直接对中书省负责一定时期产生过积极作用;但长期以来其残余势力破坏国家的统一和社会安定不仅在当时有效加强了中央集权,维护了国家的统一,而且经过后世的调整和补充,其积极作用愈益明显①都是中国古代重要的地方行政制度

②目的都是为了巩固统治

③结果都在一定时期内产生过积极作用比较元朝行省制度与今天行政区划的异同。

相同点:① 都是适应我国疆域辽阔的特点,将各个地区统一在

中央政府的管辖下。② 都加强中央对边疆地区的管辖。不同点:①元朝的行省辖区较大;有些名称仍在使用,但大多

数名称已变化。②今天的行政区划中,设立了一些自治区和特别行政

区,给这些地区高度自治权,这在元朝是不可能的。③元朝行省制度的主要作用是代表封建中央控制地方局势,管理地方,征发徭役,搜刮财富。而今天社会主义初级阶段的行政区划更多的是体现对地方管理和建设的职能,代表当地人民利益。秀才看榜图清代公布殿试结果的金榜上图反映了中国古代的那种政治制度?世卿世禄:血缘科举取士:才能九品中正:

门第军功授爵:

军功察举征辟:孝廉特点:标准越来越科学,公正,客观皇帝的烦恼:选官制度四、汉至唐的选官制度 中国古代选官制度的演进大体经过了“世官制”、“…”“察举制”、“科举制”三个阶段。1、世官制 世官制是官职世袭的制度。这一制度决定公门有公,卿门有卿,贱有常辱,贵有常荣的现象。官职被限定在贵族范围内。(贵族政治) 2、察举制 察举制作为选官制度,即选官要先经官吏察访,然后推荐给中央予以任用。举荐的标准,要看德行和才能。

汉武帝时代,察举制基本成为正统的政制。特点封闭性

民意无从体现3、九品中正制 魏晋南北朝时代 九品中正制之初,有选贤的用意,但是不久就被门阀左右,成为世族把持政权的工具,以致出现了“上品无寒门,下品无士族”的现象。 典例:“举秀才,不知书,察孝廉父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡”。这段话充分反映了( )

A.两汉时期察举制的弊端

B.魏晋时期九品中正制的腐朽

C.隋唐时期科举制度的影响

D.明清时期八股取士的危害

典例:(2010年江苏卷)2.诗人左思在其《咏史》中浓郁悲歌:“世胄蹑高位,英俊沉下僚。地势使之然,由来非一朝。”造成这一社会状况的制度原因是( )

A.征辟制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制AC九品中正制:三国时期,魏国曹丕为取得世家大族的支持而采用的一种选官制度,一直延续到隋朝。

中正:推荐官。九品:将州郡人才分为九个等级,其划分标准:“品”、“状”(品—门第、世家官位高低,状—德才)但实际上,九品中正制定品全凭门第。成为世家地主垄断选举的工具. ①经济上:封建经济发展(中小地主经济和小农经济实力壮大);

②阶级关系上:南朝后期士族势力衰落,庶族地主发展,要求参与政权;

③政治上:九品中正制导致士族壮大,不利于中央集权;同时,统治者需要新的选官制度扩大封建统治的阶级基础。4、科举制 隋唐以后

产生的原因4、科举制 隋唐以后 (1)特点:通过考试选拔人才,具有一定的公平性。(2)产生发展:建立隋朝隋炀帝始设进士科,科举制度形成。隋文帝废除九品中正制,采取考试选拔官员。完善唐朝武则天时期增加科举取士人数,还首创了武举和殿试。唐太宗时期增加考试科目。废除清朝:光绪三十一年(1905)慈禧太后下诏书,宣布自光绪三十二年开始废除科举。 (3)评价:读史感悟:

唐太宗在金殿瑞门见新科进士鱼贯而出,得意地说:“天下英雄,入吾毂中。”明代思想家顾炎武则说:“八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也。”结合所学知识,谈谈你对上述观点的看法。积极作用:(1)开放考试,吸收了不少寒士进入政权,有益于扩大和巩固封建统治的政治基础,改变了士族门阀把持朝政的局面。(2)选拔官吏从此有了文化知识水平的客观依据,有利于形成高素质的文官队伍。提高行政效率。(3)读书—考试—做官三者联系,把权、位与学识结合起来,营造了中华民族尊师重教的传统,刻苦勤奋读书的氛围。(4)促进了文学的繁荣,如唐以诗赋取士,促进唐诗繁荣。消极作用:(1)科举考试的科目和内容,大都不出儒学经义的范畴,特别是明清八股取士,选拔多是缺乏进取精神和创造意识的人。使许多知识分子不讲求实际学问束缚了知识分子的思想(2)科举制其实是一种将“天下英雄”诱入最高权力者能够控制的范围之中的制度。(3) 清末科举制度严重阻碍了科学文化的发展,是导致近代中国自然科学落后的重要原因之一。例题:右图所示为《唐书》所载830名进士的出身分布比例,由此可见,唐代科举制( )

A.为选拔士族子弟而设立

B.仍然是九品中正制翻版

C.缩小了人才选拔的范围

D.兼顾多个阶层但不完善D例题:(天津市蓟县下营中学2010届高三年级第一次月考)《剑桥中国史》中写道:“在唐代,科举考试不过产生一批官僚精英分子而已。其数量可能略多于全部官僚集团的10%。总之,其中大部分人出身于名门望族,都来自书香门第。在唐朝灭亡以前,这种情况没有改变。”材料反映了

A.九品中正制依然存在

B.科举制度在唐代没有执行

C.唐代官员都是科举出身

D.科举考试有利于人才选拔D公门有公,卿门有卿,贱有常辱,贵有常荣。为吏者长子孙,居官者以为姓号。

举秀才,不知书。察孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。。

上品无寒门,下品无势族

朝为田舍郎,暮登天子堂古文鉴赏(有关选官制的评价)世官制察举制九品中正制科举制拓展:

士族:指世代为官的名门望族

庶族:又称“寒门”、“寒族”。大多为普通中小地主。●巩固:科举制取代九品中正制是经济发展、阶级关系变动的必然。实质是将官员的选拔权收归中央典例:(2010年浙江卷)科举制是我国古代的选官制度。下列各项中,确切反映唐朝科举制情况的是( )

A.其形式都是以官举士 B.采用八股考试方式

C.分进士等科目考试 D.要求应试士人熟读四书五经

典例:(09上海)在宋代官员中,有三分之一以上来自平民家庭,是以为当时推行的选官制度是( )

A.军功爵制 B.察举制

C.九品中正制 D.科举制

CD——选官制度建立的目的:强化专制统治,重视集纳人才以充实执政集团,提高行政效率。 ——选官制度建立的(共同)作用:对维护地主阶级封建统治,促进封建社会发展起过巨大的作用。 古代选官、用官制度的变化察举制九品中正制科举制品德门第才学举荐评定授官考试发展规律:标准由家世财产门第逐渐发展到才学,选拔标准趋向公开公平

方式:由举荐评定授官到科举考试,选拔方式趋向严密、科学明清科举考试的程序童试贡士(通过)会元(第一名)三甲 赐同进士出身甲榜一甲 赐进士及第二甲 赐进士出身状元榜眼探花同时拿到“解元”、“会元”、“状元”叫“连中三元”,中国历史上“连中三元”的人不超过5个 1994年韩国重现古代科举考试场面加强思想控制秦始皇:挟书律,焚书坑儒

汉武帝:独尊儒术

康熙帝:文字狱影响:百家争鸣局面的结束,钳制了思想,摧残了文化,但加强了专制统治影响:扼制了思想自由发展;儒家思想被确立为统治思想;思想上的大一统巩固了国家的大一统。影响:扼制了思想自由发展;是君主专制走向极端的表现汉到元政治制度的特点(1)皇权确立后不断加强,君主主宰国家的一切大权。相权被不断分割,且权利日益削弱,对皇权的威胁也日趋减弱。

(2)历代王朝中央都不断加强对地方的控制,行省制度便利了中央对地方的管理。

(3)历代王朝都重视选官制度的建设,科举制成为隋唐以后重要的选官制度。

(4)虽然历代王朝都重视监察,但专制制度的本质决定了监察的效能十分有限。西汉时期加强专制主义中央集权的措施政治:削弱相权;

选举制度:察举制;

文化政策:“罢黜百家、独尊儒术”,设太学;

地方行政制度:行郡县,解决王国问题;

地方监察制度:刺史制度;1、西汉政治体制的特点如何?汉承秦制,有所损益2、汉武帝时期是如何加强专制主义中央集权的?

人人说做皇帝好,

其实皇帝也苦恼;

忠奸难辩睡不好,

后宫争宠吃不消;

要是官吏选不好,

贪污腐败治不了;

最怕地方造反了,

身家性命也难保。君主专制政体 的演进与强化本课结构:皇帝制度丞相制度监察制度选官制度地方制度君主专制政体的演进君主专制政体的强化时间:秦创立后,贯穿二千余年

含义:专制主义指中央的决策方式,就是皇帝个人专断独裁。

基础:理论基础来自于法家思想;经济基础来自于小农经济。

实质:处理两个关系,在中央内部皇权与相权的关系,中央与地方的关系。

特点:皇帝的终身制和世袭制,通过直接任免各级官吏而掌握大权。 形成地方绝对服从中央,中央绝对服从皇帝。

职能:镇压人民反抗,抵御外来侵扰,调整统治阶级内部利益冲突,组织重大工程。

君臣关系:“主子”和“奴才”的关系。一、法令出一——皇帝制度读史有感两汉时期,皇帝对丞相待之以礼。丞相竭见皇帝时,皇帝起立,赐丞相座。丞相病了,皇帝还要亲自去探视。隋唐时期的宰相大臣上朝奏事也有座位。明代自朱元璋起,明文规定“大朝议”须“众官皆跪”。清朝的官僚上朝跪地时间特别长,以至于大臣们都备有特别的护膝。宋朝,宰相只能站着同皇帝议事。二、君权与相权 相权的存在是皇权独断地位的最大威胁,削弱相权也成为历代强化君权的措施,那么秦朝以后的历代都采取了那些措施削弱相劝?1、原因 君权与相权的矛盾(相权过大威胁皇权)。2、实质 是统治阶级内部的斗争。3、措施(1)汉代汉 初:

汉武帝沿袭秦皇帝制度 汉武帝频繁更换丞相

设中朝(内朝)

设外朝(决策机构)(执行机构)君权和相权 汉武帝所用丞相13人,下狱死者占其半,生者如田蚡、石庆、公孙弘辈,只能装聋作哑,唯命是从而已。以至于讨论出兵边疆的大事,汉武帝竟说 “田蚡不足与计”。汉武帝如此重用内朝官,用近臣、内朝来压制宰臣和外朝,当拜公孙贺为相时,贺竟伏地大哭,不受印绶。汉武帝时中外朝制度决策机构执行机构汉武帝采用了哪些方式来达到目的?1、频繁更换丞相,当面斥责、免官甚至处死。

2、从身份低微的士人中选用人才,担任丞相;如:元朔五年(公元前124年),汉武帝任用公孙弘为丞相,封为平津侯。公孙弘出身低微,曾牧过猪,担任过小吏。后来上书朝廷,得到汉武帝重用。

3、设“内朝”,以和丞相为首的“外朝”对抗,分宰相之权; (2)唐代执行皇帝中书省门下省吏部官吏的任免和考核礼仪、科举军政刑狱国家的工程建设等政事堂草拟审议尚书省户部礼部兵部刑部工部户籍、土地、赋税作用:三分相权,各部既相互合作,又相互牵制和监督,既保证君权独尊又减少决策的错误;分工明确提高行政效率;是中国古代政治制度的重大创造,此后历朝都基本沿袭了这种制度。例:隋唐的三省六部制完善了自秦以来的中央集权制度,其积极的意义在于 ( )

A、解决了中央与地方的矛盾

B、有利于选择人才,保证政治清明

C、加强了皇权

D、中央机构有明确的分工与制约,提高工作效率D 唐太宗时,假设国家要在关中一带修建一项大型水利工程,这项工程的实施涉及众多机构,按照制度规定其运作程序应该是怎样的呢?中书省→门下省→皇帝 →尚书省→工部

提前上奏 同意后审议感受历史三公九卿制和三省六部制的不同(1)确立和盛行的时代不同:前者确立于秦,盛行于汉;后者确立于隋,盛行于唐(2)内部结构不同:前者是综合性的中央行政机构,行政、军事、监察等权融为一体,后者则是集决策、行政、审议为一体的中央行政机构(3)丞相的组成和地位不同:前者中的丞相协助皇帝处理全国政事,有相对独立的决策权、行政权和审议权;后者由于三省的长官都是宰相,使相权一分为三,从而加强了皇权。(4)作用和地位不同:前者的确立使封建专制主义中央集权制度建立并趋向巩固;后者使封建专制主义中央集权制度进一步完善。唐睿宗在位时,711年设置节度使安史之乱藩镇

割据中央集权削弱唐玄宗

广设藩镇五代十国分裂局面形成继续发展宋代:二府三司1) 进一步分割相权,加强了皇权,却减弱了对皇权的约束力。

2)职权过于分散,导致行政效率低,出现“冗官”局面。(2007年高考宁夏文综28题)北宋前期继续设置三省六部,但其职能发生了很大变化,其中仍与唐代相同的是( )

A.三省长官均为宰相

B.设置“中书门下”为宰相的办公机构

C.由中书省草拟诏令,门下声审议

D.尚书省统领六部,为全国最高的政务部门

【考查点】三省六部制 宋分割相权

【答案】B【点拨】宋初不断加强皇权,分化、削弱相权。宰相并不是一个官名,实际上是一个群体,是除皇帝之外的最高领导层。宋初实行“二府三司制”,宰相职权被一分为三。中央虽设三省,但三省及六部长官不经特许不得管理本司事务,成为闲职,实际权力归属“中书门下”这一机构,管理国家行政事务,这一点和唐朝是一样的。

枢密院为中央最高军事机构,与中书门下合称“二府”;户部、盐铁、度支主管财政,称为“三司”。二府三司各自独立,互不统属,直接对皇帝负责,构成最高辅政机关。这些明显与唐朝不同。唐德刚在《晚清七十年》中提出“历史三峡论”,将四千多年来中国政治形态变迁分为封建(注:分封制)、帝制和民治三大阶段。“从封建转帝制,发生于商鞅与秦皇汉武之间,历时约三百年”。 以下各项不属于这一转型时期特征的是( )

A.贵族政治向官僚政治转型 B.分裂割据向统一王朝转型

C.青铜文明向铁器文明转型 D.神权政治向世俗政治转变

【解析】本题考查了秦朝中央集权制度的影响。分析材料封建转帝制是指秦朝中国封建君主专制制度,取代了此前的制度。官僚政治通常是应用在政府权力全掌握在官僚手中,官僚有权以国家或者民族利益为理由,而随意侵夺普通公民的自由的那种政治制度。贵族政治是指奴隶制国家和封建制国家由世袭贵族的代表人物掌握政权的政治制度。一种制度如何取决于所对应的社会发展时期,在战国时期,官僚政治则是明显优于贵族政治。本题选A项。

【答案】A唐睿宗在位时,711年设置节度使安史之乱藩镇

割据中央集权削弱唐玄宗

广设藩镇五代十国分裂局面形成继续发展(4)元代(一省二院)最高军事机关皇帝中书省宣政院最高行政机关,统领六部,行宰相职权统领宗教及西藏事务 枢密院典例: (2010年山东卷)宋朝形成了“中书主民,枢密院主兵,三司主财,各不相知”的局面。这反映出( )

A.宰相职权范围扩大 B.专制皇权达到顶峰

C.中央对地方控制加强 D.君权对相权的制约D宣政院是元朝掌管全国佛教事宜

和藏族地区军政事务的中央机关。

由帝师兼领。忽必烈始置总制院,

后改为宣政院。从此,西藏地区正式成

为我国中央政府直接管辖的一个地方行政区域 下面四幅中国历史上关于皇权与相权势力的消长图,哪一幅是正确的?( ) ABCDB古代中国又是如何解决这个问题的? 孟德斯鸠在其《论法的精神》中写道:“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不变的经验,防止滥用权力的办法,就是以权力制约权力。 ”皇帝的烦恼:监察制度三、历代监察制度的变化秦代:汉代:唐代:宋代:元代:御史大夫——监御史 御史大夫—刺史(地方)御史台提点刑狱司—通判(地方)御史台清代:都察院明朝:监察御史、厂卫(特务机构)刺史制度——监察制度1.原因:汉武帝后期, 疆域大扩展,需要加强中 央对全国范围的控制. 2.内容:时间 、刺使职能3.演变 (东汉)治所 (无适所治所治有定处) 官阶(低于郡守 高于郡守) 职权(监察官 地方军政长官) 4,评价:建立之初起到加强中央对地方控制的作用,然而,发展到后来,刺史却成为拥兵自重的地方割据势力,严重威胁中央集权. 该剧被誉为国内首部古装纪实悬疑电视剧。

《大宋提刑官》根据宋代法医名家宋慈的专著《洗冤集录》改编,《洗冤集录》是我国第一部完整的法医检验专著,也是世界最早的法医学专著,这部专著迄清代数百年来一直被奉为法医检验的经典。 (1)积极性:对加强中央对地方管理,防止官员贪脏枉法,发挥过积极作用。

(2)局限性:是君主专制的工具。不代表社会履行职责,只是帝王的耳目和工具。2、评价御史大夫印明监察御史王忬象牙腰牌蒙古:东北:云贵:台湾:岭北行省辽阳行省云南行省澎湖巡检司元朝行省制度 腹里

(中书省直辖)澎湖巡检司宣政院辖地(1)原因:

(2)设立:

(3)职责:

(4)中央对行省的控制:

(5)影响:

▲10个行省+2单列行政区划(“腹里”+宣政院辖地) ▲元分五级:省-路-府-州-县最高地方行政区划,权力受中央节制(表现?)中央监察(行省行使权力时受中央节制)和省官互迁①加强中央集权,特别是台湾、西藏成为中央直接管辖的行政区

②巩固统一的多民族国家;

③为明清以后的行政划分奠定了基础。是中国省制的开端。四、元朝行省制度 ①历史原因: 吸取北宋过分集权导致国家积贫积弱的教训.②现实原因: 疆域空前辽阔,为了加强对地方的控制行省的主要职能必须呈报中书省需呈报枢密院中央的诏旨行省官员——觐见述职 元代行省置丞相、平章、左右丞、参知政事,其行政机构名称和官吏品秩与中枢相等,凡一省军国大事无所不领。行省辖区不仅地域辽阔,且省界犬牙交错,使其无山川险阻可依,北向门户洞开,形成以北制南的军事控制局面。因这一措施有助于防止地方割据,故为明、清所继承。元行省所辖路府州县无固定统属关系,随意性很大。有些行省与路之间还设道,属监察性质。为加强控制,元在路府州县均设蒙古事务官“达鲁花赤”,监督各级官吏,执掌最高权力。

根据材料及所学知识,元朝的行省制怎样加强了中央对地方的有效控制 ?省界犬牙交错,无险可守,形成以北制南的军事控制局面;设置机构,加强监察;行省行使权力受中央节制;采用省官互迁等形式加了控制。 行省是元代开始的一级行政区划。它的确立是我国行政制度的一次重大变革。……元朝的行省实际上是封建中央集权分寄于地方,故它的权力相当大。它负责处理境内政治、军事、经济等各类事务。此外行省还有一个重要职能是聚集境内财富,以供中央需要。行省的治所往往就是完成这种职能的“中转站”。

联系所学知识并结合材料归纳行省的主要特点。 特点:行省是元朝地方常设行政机构;

负责处理境内政治,军事,经济等各类事务;

权力受中央节制:

行省官员定期觐见皇帝述职,接受中央监察机构监督;

行省聚集境内财富供中央需要.归纳:秦至清地方行政制度的演变趋势:

中央权力加强,

地方权力削弱; (2009年高考安徽文综卷)下列四图反映了安徽省在不同历史时期所属行政区划的沿革状况,按时间先后顺序排列,正确的是( )A.③④②① B.②④③①

C.④③①② D.①③②④

解析:选A。本题主要考查学生获取和解读有效信息的能力,及在此基础上调动、运用所学知识的能力。解决本题首先要注意从图片中提取有效的信息,然后根据所学知识对这些信息进行筛选、辨别,去伪存真。①中有行省可以判断为元朝,②中有道,可以判断为唐朝,③中有楚、吴、鲁等,可以判断为春秋时期,④中郡县制的全国推广在秦统一以后,故A项正确。【纵横联系】 中国古代的三大地方行政制度;

(分封制、郡县制、行省制)进步性 ①由分封制到郡县制——

依据:官吏的任免原则,由宗法血缘关系世袭到皇帝任免。

②由郡县制到行省制——

依据:主要反映行政区划分的变化和统一多民族国家的发展。 古代的三大地方行政制度比较

奴隶社会(西周)几乎整个封建时代元朝侯国相对独立,权力地位世袭中央政府下属行政机构,郡守县令皇帝任免是中央中书省的派出机构,行政长官直接对中书省负责一定时期产生过积极作用;但长期以来其残余势力破坏国家的统一和社会安定不仅在当时有效加强了中央集权,维护了国家的统一,而且经过后世的调整和补充,其积极作用愈益明显①都是中国古代重要的地方行政制度

②目的都是为了巩固统治

③结果都在一定时期内产生过积极作用比较元朝行省制度与今天行政区划的异同。

相同点:① 都是适应我国疆域辽阔的特点,将各个地区统一在

中央政府的管辖下。② 都加强中央对边疆地区的管辖。不同点:①元朝的行省辖区较大;有些名称仍在使用,但大多

数名称已变化。②今天的行政区划中,设立了一些自治区和特别行政

区,给这些地区高度自治权,这在元朝是不可能的。③元朝行省制度的主要作用是代表封建中央控制地方局势,管理地方,征发徭役,搜刮财富。而今天社会主义初级阶段的行政区划更多的是体现对地方管理和建设的职能,代表当地人民利益。秀才看榜图清代公布殿试结果的金榜上图反映了中国古代的那种政治制度?世卿世禄:血缘科举取士:才能九品中正:

门第军功授爵:

军功察举征辟:孝廉特点:标准越来越科学,公正,客观皇帝的烦恼:选官制度四、汉至唐的选官制度 中国古代选官制度的演进大体经过了“世官制”、“…”“察举制”、“科举制”三个阶段。1、世官制 世官制是官职世袭的制度。这一制度决定公门有公,卿门有卿,贱有常辱,贵有常荣的现象。官职被限定在贵族范围内。(贵族政治) 2、察举制 察举制作为选官制度,即选官要先经官吏察访,然后推荐给中央予以任用。举荐的标准,要看德行和才能。

汉武帝时代,察举制基本成为正统的政制。特点封闭性

民意无从体现3、九品中正制 魏晋南北朝时代 九品中正制之初,有选贤的用意,但是不久就被门阀左右,成为世族把持政权的工具,以致出现了“上品无寒门,下品无士族”的现象。 典例:“举秀才,不知书,察孝廉父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡”。这段话充分反映了( )

A.两汉时期察举制的弊端

B.魏晋时期九品中正制的腐朽

C.隋唐时期科举制度的影响

D.明清时期八股取士的危害

典例:(2010年江苏卷)2.诗人左思在其《咏史》中浓郁悲歌:“世胄蹑高位,英俊沉下僚。地势使之然,由来非一朝。”造成这一社会状况的制度原因是( )

A.征辟制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制AC九品中正制:三国时期,魏国曹丕为取得世家大族的支持而采用的一种选官制度,一直延续到隋朝。

中正:推荐官。九品:将州郡人才分为九个等级,其划分标准:“品”、“状”(品—门第、世家官位高低,状—德才)但实际上,九品中正制定品全凭门第。成为世家地主垄断选举的工具. ①经济上:封建经济发展(中小地主经济和小农经济实力壮大);

②阶级关系上:南朝后期士族势力衰落,庶族地主发展,要求参与政权;

③政治上:九品中正制导致士族壮大,不利于中央集权;同时,统治者需要新的选官制度扩大封建统治的阶级基础。4、科举制 隋唐以后

产生的原因4、科举制 隋唐以后 (1)特点:通过考试选拔人才,具有一定的公平性。(2)产生发展:建立隋朝隋炀帝始设进士科,科举制度形成。隋文帝废除九品中正制,采取考试选拔官员。完善唐朝武则天时期增加科举取士人数,还首创了武举和殿试。唐太宗时期增加考试科目。废除清朝:光绪三十一年(1905)慈禧太后下诏书,宣布自光绪三十二年开始废除科举。 (3)评价:读史感悟:

唐太宗在金殿瑞门见新科进士鱼贯而出,得意地说:“天下英雄,入吾毂中。”明代思想家顾炎武则说:“八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也。”结合所学知识,谈谈你对上述观点的看法。积极作用:(1)开放考试,吸收了不少寒士进入政权,有益于扩大和巩固封建统治的政治基础,改变了士族门阀把持朝政的局面。(2)选拔官吏从此有了文化知识水平的客观依据,有利于形成高素质的文官队伍。提高行政效率。(3)读书—考试—做官三者联系,把权、位与学识结合起来,营造了中华民族尊师重教的传统,刻苦勤奋读书的氛围。(4)促进了文学的繁荣,如唐以诗赋取士,促进唐诗繁荣。消极作用:(1)科举考试的科目和内容,大都不出儒学经义的范畴,特别是明清八股取士,选拔多是缺乏进取精神和创造意识的人。使许多知识分子不讲求实际学问束缚了知识分子的思想(2)科举制其实是一种将“天下英雄”诱入最高权力者能够控制的范围之中的制度。(3) 清末科举制度严重阻碍了科学文化的发展,是导致近代中国自然科学落后的重要原因之一。例题:右图所示为《唐书》所载830名进士的出身分布比例,由此可见,唐代科举制( )

A.为选拔士族子弟而设立

B.仍然是九品中正制翻版

C.缩小了人才选拔的范围

D.兼顾多个阶层但不完善D例题:(天津市蓟县下营中学2010届高三年级第一次月考)《剑桥中国史》中写道:“在唐代,科举考试不过产生一批官僚精英分子而已。其数量可能略多于全部官僚集团的10%。总之,其中大部分人出身于名门望族,都来自书香门第。在唐朝灭亡以前,这种情况没有改变。”材料反映了

A.九品中正制依然存在

B.科举制度在唐代没有执行

C.唐代官员都是科举出身

D.科举考试有利于人才选拔D公门有公,卿门有卿,贱有常辱,贵有常荣。为吏者长子孙,居官者以为姓号。

举秀才,不知书。察孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。。

上品无寒门,下品无势族

朝为田舍郎,暮登天子堂古文鉴赏(有关选官制的评价)世官制察举制九品中正制科举制拓展:

士族:指世代为官的名门望族

庶族:又称“寒门”、“寒族”。大多为普通中小地主。●巩固:科举制取代九品中正制是经济发展、阶级关系变动的必然。实质是将官员的选拔权收归中央典例:(2010年浙江卷)科举制是我国古代的选官制度。下列各项中,确切反映唐朝科举制情况的是( )

A.其形式都是以官举士 B.采用八股考试方式

C.分进士等科目考试 D.要求应试士人熟读四书五经

典例:(09上海)在宋代官员中,有三分之一以上来自平民家庭,是以为当时推行的选官制度是( )

A.军功爵制 B.察举制

C.九品中正制 D.科举制

CD——选官制度建立的目的:强化专制统治,重视集纳人才以充实执政集团,提高行政效率。 ——选官制度建立的(共同)作用:对维护地主阶级封建统治,促进封建社会发展起过巨大的作用。 古代选官、用官制度的变化察举制九品中正制科举制品德门第才学举荐评定授官考试发展规律:标准由家世财产门第逐渐发展到才学,选拔标准趋向公开公平

方式:由举荐评定授官到科举考试,选拔方式趋向严密、科学明清科举考试的程序童试贡士(通过)会元(第一名)三甲 赐同进士出身甲榜一甲 赐进士及第二甲 赐进士出身状元榜眼探花同时拿到“解元”、“会元”、“状元”叫“连中三元”,中国历史上“连中三元”的人不超过5个 1994年韩国重现古代科举考试场面加强思想控制秦始皇:挟书律,焚书坑儒

汉武帝:独尊儒术

康熙帝:文字狱影响:百家争鸣局面的结束,钳制了思想,摧残了文化,但加强了专制统治影响:扼制了思想自由发展;儒家思想被确立为统治思想;思想上的大一统巩固了国家的大一统。影响:扼制了思想自由发展;是君主专制走向极端的表现汉到元政治制度的特点(1)皇权确立后不断加强,君主主宰国家的一切大权。相权被不断分割,且权利日益削弱,对皇权的威胁也日趋减弱。

(2)历代王朝中央都不断加强对地方的控制,行省制度便利了中央对地方的管理。

(3)历代王朝都重视选官制度的建设,科举制成为隋唐以后重要的选官制度。

(4)虽然历代王朝都重视监察,但专制制度的本质决定了监察的效能十分有限。西汉时期加强专制主义中央集权的措施政治:削弱相权;

选举制度:察举制;

文化政策:“罢黜百家、独尊儒术”,设太学;

地方行政制度:行郡县,解决王国问题;

地方监察制度:刺史制度;1、西汉政治体制的特点如何?汉承秦制,有所损益2、汉武帝时期是如何加强专制主义中央集权的?

同课章节目录

- 专题一:古代中国的政治制度

- 一:中国早期政治制度的特点

- 二:走向“大一统”的秦汉政治

- 三:君主专制政体的演进与强化

- 四:专制时代晚期的政治形态

- 专题二:近代中国维护国家主权的斗争

- 一:列强入侵与民族危机

- 二:中国军民维护国家主权的斗争

- 三:伟大的抗日战争

- 专题三:近代中国的民主革命

- 一:太平天国运动

- 二:辛亥革命

- 三:新民主主义革命

- 专题四:现代中国的政治建设与祖国统一

- 一:新中国初期的政治建设

- 二:政治建设的曲折历程及其历史性转折

- 三:“一国两制”的伟大构想及其实践

- 专题五:现代中国的对外关系

- 一:新中国初期的外交

- 二:外交关系的突破

- 三:新时期的外交政策与成

- 专题六:古代希腊、罗马的政治文明

- 一:民主政治的摇篮——古代希腊

- 二:卓尔不群的雅典

- 三:罗马人的法律

- 专题七:近代西方民主政治的确立与发展

- 一:代议制的确立与完善

- 二:美国1787年宪法

- 三:民主政治的扩展

- 专题八:解放人类的阳光大道

- 一:马克思主义的诞生

- 二:国际工人运动的艰辛历程

- 三:俄国十月社会主义革命

- 专题九:当今世界政治格局的多极化趋势

- 一:美苏争锋

- 二:新兴力量的崛起

- 三:多极化趋势的加强

- 学习与探究之一:秦朝在中国历史上的地位

- 学习与探究之二:模拟古罗马法庭