高中语文高二年级下华东师大版3.9《胡同文化》课件(34张)

文档属性

| 名称 | 高中语文高二年级下华东师大版3.9《胡同文化》课件(34张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-09-23 16:53:09 | ||

图片预览

文档简介

课件34张PPT。《胡同文化》课件汪曾祺(?1920---1997?),当代作家,江苏高邮人。?1939?年考入昆明西南联合大学中文系,深受教写作课的沈从文先生的影响。?1940?年开始发表小说,?1943?年大学毕业后在昆明、上海任中学国文教员和历史博物馆职员。以后又当过刊物编辑和剧团编剧。著有小说集《邂逅集》、《羊舍的夜晚》、《汪曾祺短篇小说选》、《晚饭花集》、《寂寞与温暖》、《茱萸集》等。散文集有《蒲桥集》、《塔上随笔》等。文学批评集有《晚翠文谈》以及《汪曾祺自选集》等。其代表作也是其获奖小说是:短篇《受戒》、《大淖记事》,这些小说都是以散文笔调写出了家乡五行八作的见闻和风物人情、习俗民风,富于地方特色,属于民俗风情小说。其散文“记人事,写风景,谈文化,述掌故,兼及草木虫鱼,瓜果食物,皆有精致。兼作小考证,亦可喜。娓娓而谈,态度亲切,不矜持作态,文求雅洁,少雕饰,如行云流水,春初心韭,秋末晚松,滋味近似。”文中始终贯注着互融相济的儒道文化思想,因此被称为“二十世纪最后一位士大夫”。 北京风景及胡同文化:

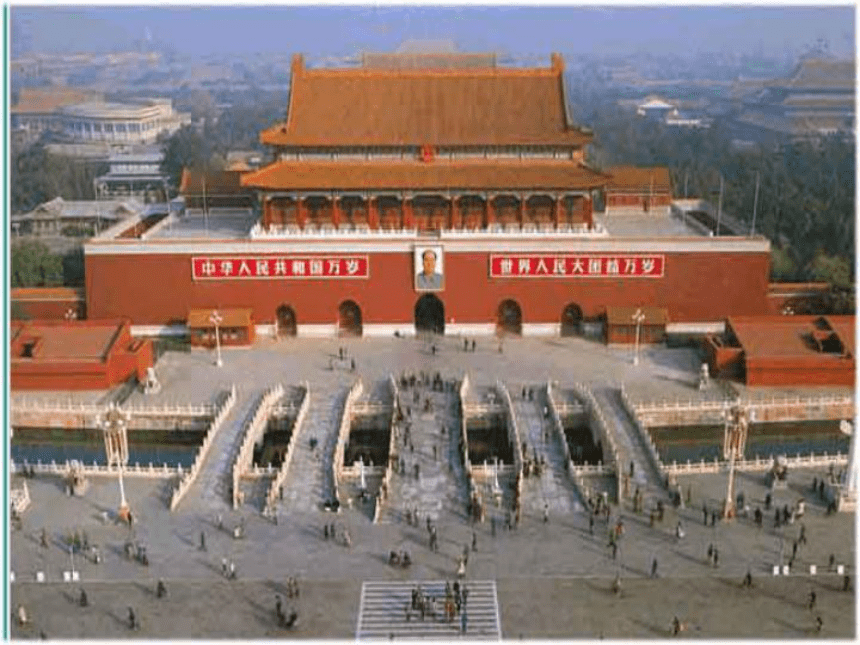

北京是政治文化中心,也是一个风景优美的旅游胜地。风光主要有:万里长城,香山红叶,故宫博物馆,毛主席纪念堂,还有钓鱼台的柳影,潭柘寺的钟声等。

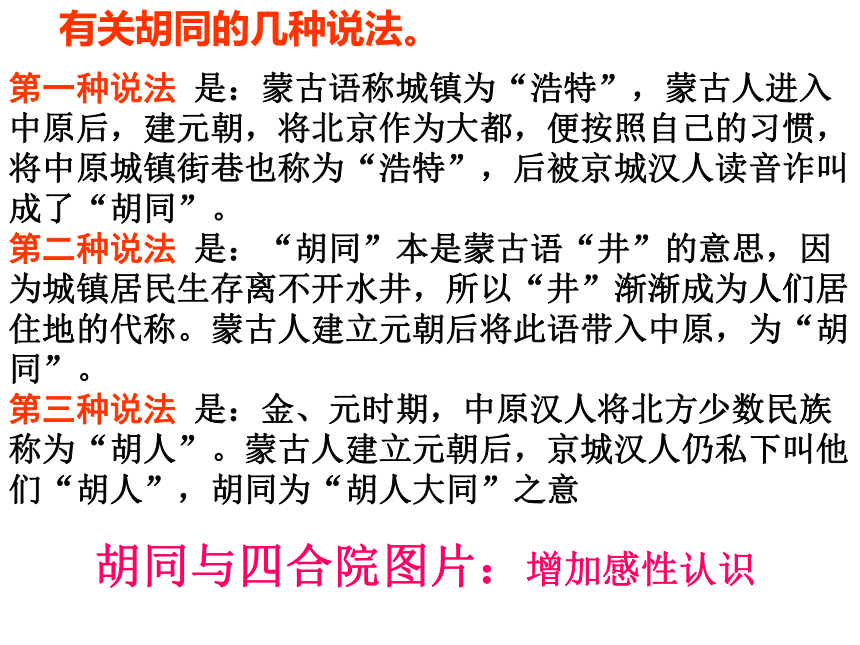

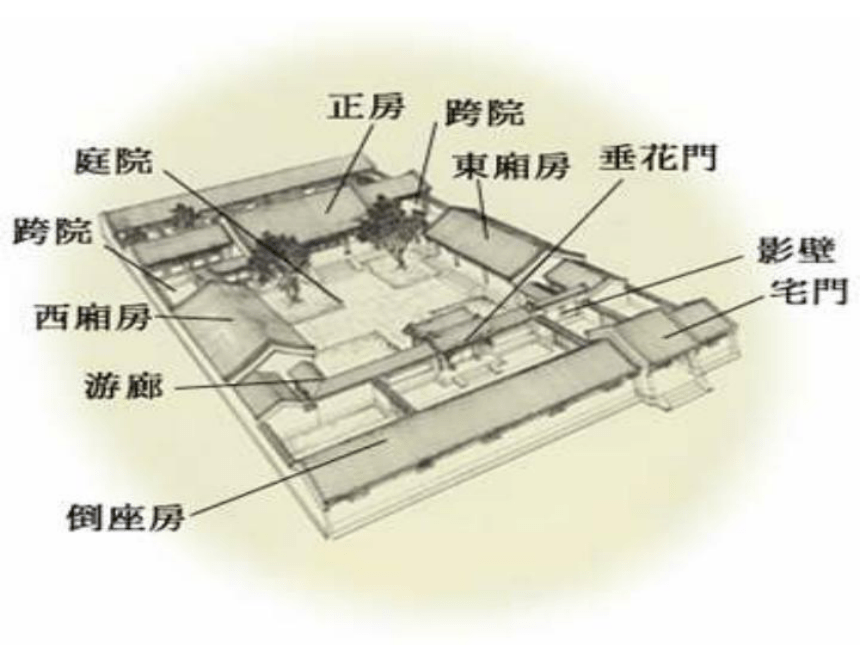

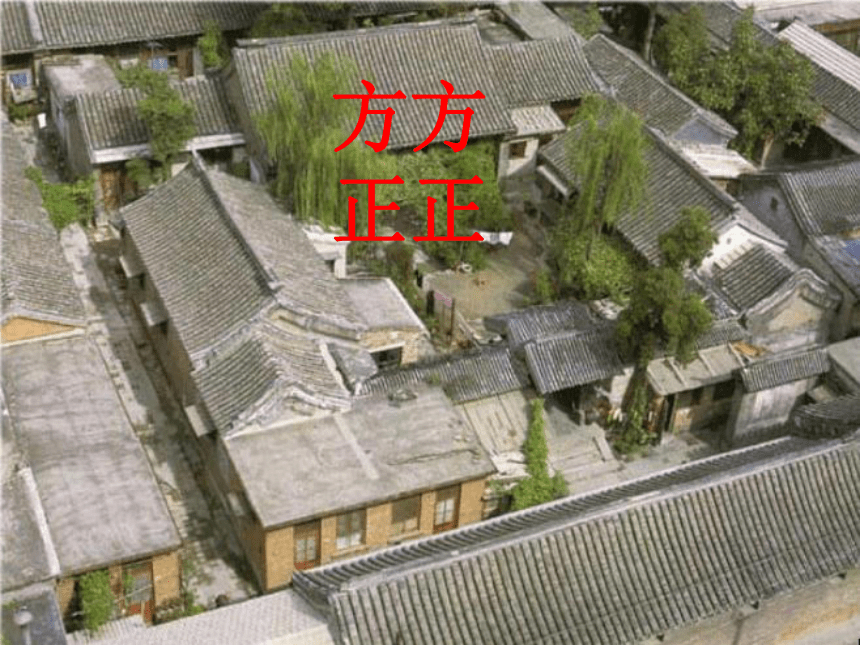

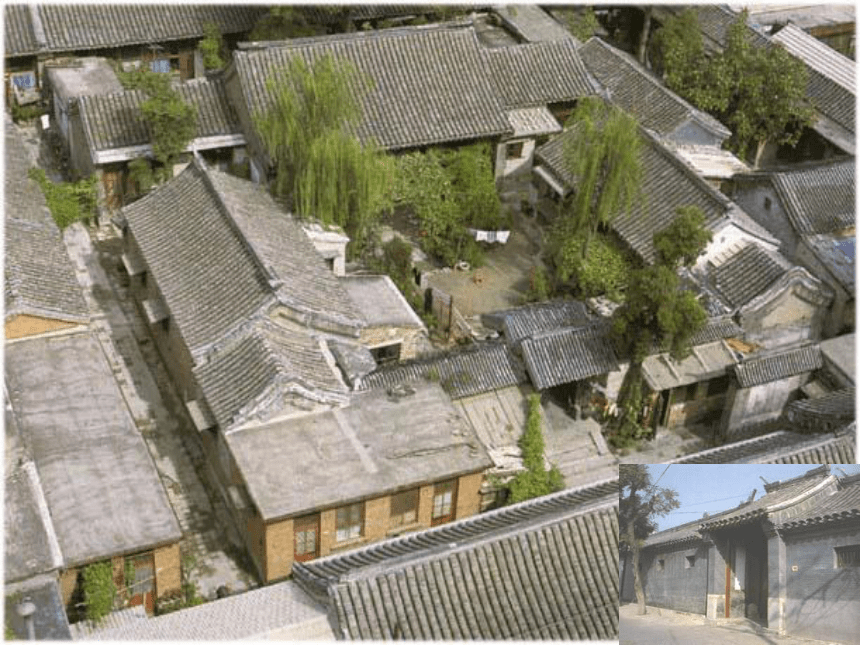

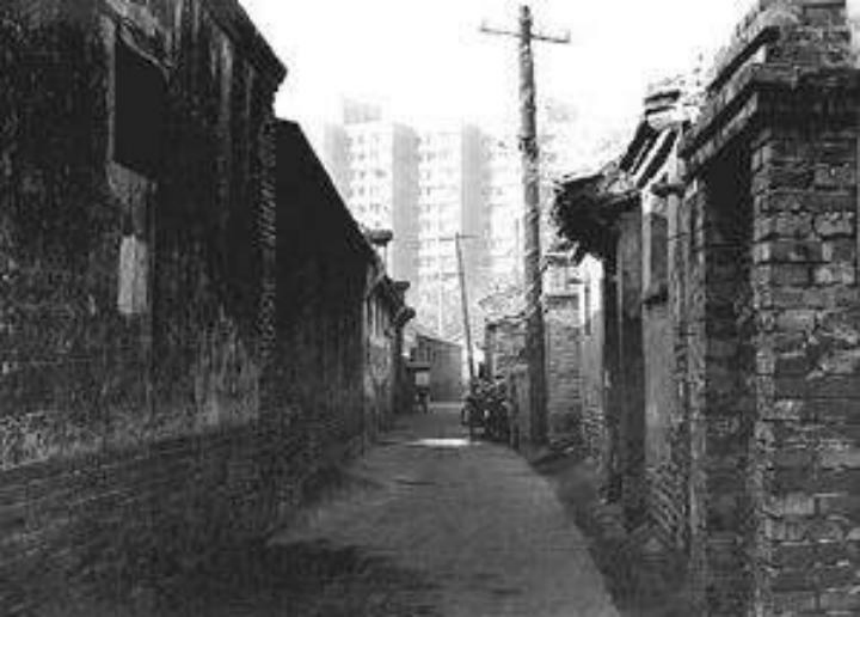

正在走向衰败的胡同,令在那里度过了多少个难忘的岁月的人留恋。 第一种说法 是:蒙古语称城镇为“浩特”,蒙古人进入中原后,建元朝,将北京作为大都,便按照自己的习惯,将中原城镇街巷也称为“浩特”,后被京城汉人读音诈叫成了“胡同”。 第二种说法 是:“胡同”本是蒙古语“井”的意思,因为城镇居民生存离不开水井,所以“井”渐渐成为人们居住地的代称。蒙古人建立元朝后将此语带入中原,为“胡同”。 第三种说法 是:金、元时期,中原汉人将北方少数民族称为“胡人”。蒙古人建立元朝后,京城汉人仍私下叫他们“胡人”,胡同为“胡人大同”之意有关胡同的几种说法。胡同与四合院图片:增加感性认识方正方方正正四合院的宅门四合院是一个盒子自读课文,思考:

1、整体把握文章的内容,用简要的语言概括胡同的特点及其文化的内涵。 2、在理清作者思路的基础上,体味作者的思想情感。

思 路:(分段练习)

胡同―――胡同文化―――-胡同衰落

胡同特点――胡同文化内涵――胡同及胡同文化的衰落 第一部分思考题课文有没有一开始就提及胡同文化?从什么地方开始提到的?在这之前文章写了什么?之后又写了什么?第5段在文章中起了什么作用?

胡同的特点(1-4自然段)

明确:抓住每一段的关键句,抓住关键句中的关键词,根据要点自己概括。

明确:布局方正。取名各有来源,生活气息浓。 宽窄不一,数量繁多。

环境安静,封闭。

过渡(5自然段) 胡同特点:方正(方位意识)取名来源(记数、物件、人名、行业、形状)宽窄(区分阶层)网络(方便、安静)和四合院是一个整体第一部分写了胡同的特点:第二部分:胡同文化的特点(6-12自然段)

找出(6-12)自然段的关键句,概括出在胡同里的人们的生活和思想具有什么样的特点?

明确:

居住环境:安土重迁,保守自私。

独门独院,过往不多。

饮食追求:易于满足,物质要求不高。

处世哲学:置身事外,冷眼旁观。

忍:安分守己,逆来顺受。 (建筑)(文化)思路 封闭独门独院

(盒子) 安静易于满足安分守己、逆来顺受冷漠(冷眼旁观) 胡同 文化 方正封闭(自私)北京市民生活和思想的特点跟胡同,四合院的建筑特点有什么关系?(讨论)第一段最后一句为什么说这种方正不但影响了北京市民的生活,也影响了北京市民的思想?

明确:大街,胡同把北京城切成一个又一个方块,方正的建筑影响了人们的思想——中规中矩,循规蹈矩,安分守己;成天把自己关在自己的小天地里,与世隔绝,信息闭塞,封闭式的建筑带来了封闭的思想和信息。

胡同里市民生活气息浓,生活安逸,悠闲,满足于现状,不思进取。数量多,说明了胡同里的生活影响着太多的北京人,互相影响,大家都不思进取,从而自我安慰。

大环境影响,生活在天子脚下,不敢越雷池一步,长期的专制统治压抑了个性,百姓看贯了京城上空变幻的旗帜,无可奈何,依然故我,不问国事。

总结:生活在胡同里的居民长期以来形成的这种生活习惯和精神状态,作者称之为“胡同文化”。

课文中有对应的句子:第5自然段中写道:胡同,四合院,是北京市民的居住方式,也是北京市民的文化形态,我们通常所说北京的市民文化,就是指的胡同文化。也就是说,不同的建筑风格会给长期生活在其中的居民带来深远影响,构成不同的地方文化。 第三部分:作者的情感态度(13-15自然段)

1、这样一种封闭的文化决定了它的归宿必将是走向衰败,没落。具体应该如何理解?

明确:封闭保守,自私,知足,忍耐的特点使这种文化失掉了吸收外来养料,发展进步的机会,没有发展的文化注定了它只能在消耗尽自身储备之后走向衰亡,被时代的大潮所淘汰。

2、作者对这种日趋没落的文化持什么情感态度?

明确:批判封闭的文化,同时又有一种怀旧,伤感,留恋的感情。

3、这两种态度情感是否矛盾?

明确: 不矛盾,一方面由于作者长期生活在北京,对于北京的胡同和四合院有深厚的感情,面对胡同的没落,衰败,不可避免的产生一种怅惘的怀旧,感伤情绪,同时,作者又理智地认识到这样一种封闭的保守的文化必然走向衰亡,不可避免地受到先进文化的冲击,最终被改革的大潮所淘汰,因此,作者只能充满深情而又无可奈何地向胡同挥挥手说再见。 心情很复杂。在情感上“怀旧和感伤”(体现在虾蟆陵——《琵琶行》“自言本是京城女,家在虾蟆陵下住”;乌衣巷——刘禹锡《乌衣巷》“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕。飞入寻常百姓家”)作者熟悉并喜欢胡同文化,所以当他直观地面对衰败的胡同时,不禁有点感伤。但在理智上,他也意识到在改革开放的今天,在商品经济的大潮的席卷下,封闭的胡同文化走向没落是必然的。“再见吧,胡同。”表现的正是这样的一种心情。

体会?“西风残照,衰草离披,满目荒凉,毫无生气。”的感情。

留恋 伤感 无奈总结全文:

读了这篇散文,我们仿佛喝下了一碗风味独特的北京大碗茶,让人神清气爽,齿颊留香,回味无穷。我们真切地感受到北京的胡同正在衰败、没落,正在被一幢幢高楼大厦所代替,但是胡同文化将会随着北京的发展而不断发展,明天去北京,也许你所感受到的将会又是一种新的文化气息。 写作特点: 本文的语言颇有特色,品味语言: 这篇文章的语言朴实、口语化、民族化和蕴藉、形象、意境化相结合。比如写胡同文化却从北京城的方正起笔,举拉洋车“东去”“西去”的高叫声,老太太嫌老头子挤着她的埋怨声的例子,意在表明“方正”是一种传统的习惯和思想。文章每表达一个意思,总选用一些日常琐事,用明白如话的京味很浓的语言加以表述。如“臭豆腐滴几滴香油,可以待姑奶奶”,“北京人每个人一辈子吃的大白菜摞起来大概有北海白塔那么高”,意在说明北京人的生活要求不高、易于满足的特点;“还有个章法没有”,“我当了一辈子安善良民”,“有棒子面就行”等语言写出了北京人安分守己、逆来顺受、不管闲事的心态;还有“睡不着眯着”等生动而形象的语言道出了北京人“忍”的心态,课文最后用“这是无可奈何的事”,“再见吧,胡同”等语言,形象地说明了北京人的思想观念随着商品大潮的到来正发生巨大的转变。 “有窝头就知足了。大腌萝卜,就不错。小酱萝卜,那还有什么说的。臭豆腐滴几滴香油,可以待姑奶奶。虾米皮熬白菜,嘿!” 一个“嘿”字,使读者如见其色、如闻其香、如尝其味。极其形象地刻画出北京市民享受虾米熬白菜这种美食时那种无限向往、无限满足神态,表现了北京人“易于满足,他们对生活的物质要求不高”的心态。 “还有个章法没有?我可是当了一辈子安善良民,从来奉公守法。 这会儿,全乱了。我这眼面前就跟‘下黄土’似的,简直的。分不清东西南北了。” “您多余操这份儿心。粮店还卖不卖棒子面?” “卖!” “还是的。有棒子面就行。……” “叫他认错?门儿都没有!忍着吧!——‘穷忍着,富耐着,谁不着眯着’!“睡不着眯着”这话实在太精彩了!睡不着,别烦躁,别起急,眯着。北京人,真有你的! 对别人无可奈何,只有自我安慰,充分体现了北京人善于忍耐的性格。最后“真有你的!”是作者对北京人的这一性格进行评论的话,内涵丰富,令人拍案叫绝。作者对这种态度是赞赏还是否定,或者两者兼而有之?请你见仁见智吧! (汪曾祺的)文字功夫极深,可谓不瘟不火,炉火纯青。这些文字不是“大白话”,更不是“白开水”,而是雅俗杂糅,是陈年佳酿。它是供读者“看”的,带有一些淡淡的“书卷气”。

北京是政治文化中心,也是一个风景优美的旅游胜地。风光主要有:万里长城,香山红叶,故宫博物馆,毛主席纪念堂,还有钓鱼台的柳影,潭柘寺的钟声等。

正在走向衰败的胡同,令在那里度过了多少个难忘的岁月的人留恋。 第一种说法 是:蒙古语称城镇为“浩特”,蒙古人进入中原后,建元朝,将北京作为大都,便按照自己的习惯,将中原城镇街巷也称为“浩特”,后被京城汉人读音诈叫成了“胡同”。 第二种说法 是:“胡同”本是蒙古语“井”的意思,因为城镇居民生存离不开水井,所以“井”渐渐成为人们居住地的代称。蒙古人建立元朝后将此语带入中原,为“胡同”。 第三种说法 是:金、元时期,中原汉人将北方少数民族称为“胡人”。蒙古人建立元朝后,京城汉人仍私下叫他们“胡人”,胡同为“胡人大同”之意有关胡同的几种说法。胡同与四合院图片:增加感性认识方正方方正正四合院的宅门四合院是一个盒子自读课文,思考:

1、整体把握文章的内容,用简要的语言概括胡同的特点及其文化的内涵。 2、在理清作者思路的基础上,体味作者的思想情感。

思 路:(分段练习)

胡同―――胡同文化―――-胡同衰落

胡同特点――胡同文化内涵――胡同及胡同文化的衰落 第一部分思考题课文有没有一开始就提及胡同文化?从什么地方开始提到的?在这之前文章写了什么?之后又写了什么?第5段在文章中起了什么作用?

胡同的特点(1-4自然段)

明确:抓住每一段的关键句,抓住关键句中的关键词,根据要点自己概括。

明确:布局方正。取名各有来源,生活气息浓。 宽窄不一,数量繁多。

环境安静,封闭。

过渡(5自然段) 胡同特点:方正(方位意识)取名来源(记数、物件、人名、行业、形状)宽窄(区分阶层)网络(方便、安静)和四合院是一个整体第一部分写了胡同的特点:第二部分:胡同文化的特点(6-12自然段)

找出(6-12)自然段的关键句,概括出在胡同里的人们的生活和思想具有什么样的特点?

明确:

居住环境:安土重迁,保守自私。

独门独院,过往不多。

饮食追求:易于满足,物质要求不高。

处世哲学:置身事外,冷眼旁观。

忍:安分守己,逆来顺受。 (建筑)(文化)思路 封闭独门独院

(盒子) 安静易于满足安分守己、逆来顺受冷漠(冷眼旁观) 胡同 文化 方正封闭(自私)北京市民生活和思想的特点跟胡同,四合院的建筑特点有什么关系?(讨论)第一段最后一句为什么说这种方正不但影响了北京市民的生活,也影响了北京市民的思想?

明确:大街,胡同把北京城切成一个又一个方块,方正的建筑影响了人们的思想——中规中矩,循规蹈矩,安分守己;成天把自己关在自己的小天地里,与世隔绝,信息闭塞,封闭式的建筑带来了封闭的思想和信息。

胡同里市民生活气息浓,生活安逸,悠闲,满足于现状,不思进取。数量多,说明了胡同里的生活影响着太多的北京人,互相影响,大家都不思进取,从而自我安慰。

大环境影响,生活在天子脚下,不敢越雷池一步,长期的专制统治压抑了个性,百姓看贯了京城上空变幻的旗帜,无可奈何,依然故我,不问国事。

总结:生活在胡同里的居民长期以来形成的这种生活习惯和精神状态,作者称之为“胡同文化”。

课文中有对应的句子:第5自然段中写道:胡同,四合院,是北京市民的居住方式,也是北京市民的文化形态,我们通常所说北京的市民文化,就是指的胡同文化。也就是说,不同的建筑风格会给长期生活在其中的居民带来深远影响,构成不同的地方文化。 第三部分:作者的情感态度(13-15自然段)

1、这样一种封闭的文化决定了它的归宿必将是走向衰败,没落。具体应该如何理解?

明确:封闭保守,自私,知足,忍耐的特点使这种文化失掉了吸收外来养料,发展进步的机会,没有发展的文化注定了它只能在消耗尽自身储备之后走向衰亡,被时代的大潮所淘汰。

2、作者对这种日趋没落的文化持什么情感态度?

明确:批判封闭的文化,同时又有一种怀旧,伤感,留恋的感情。

3、这两种态度情感是否矛盾?

明确: 不矛盾,一方面由于作者长期生活在北京,对于北京的胡同和四合院有深厚的感情,面对胡同的没落,衰败,不可避免的产生一种怅惘的怀旧,感伤情绪,同时,作者又理智地认识到这样一种封闭的保守的文化必然走向衰亡,不可避免地受到先进文化的冲击,最终被改革的大潮所淘汰,因此,作者只能充满深情而又无可奈何地向胡同挥挥手说再见。 心情很复杂。在情感上“怀旧和感伤”(体现在虾蟆陵——《琵琶行》“自言本是京城女,家在虾蟆陵下住”;乌衣巷——刘禹锡《乌衣巷》“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕。飞入寻常百姓家”)作者熟悉并喜欢胡同文化,所以当他直观地面对衰败的胡同时,不禁有点感伤。但在理智上,他也意识到在改革开放的今天,在商品经济的大潮的席卷下,封闭的胡同文化走向没落是必然的。“再见吧,胡同。”表现的正是这样的一种心情。

体会?“西风残照,衰草离披,满目荒凉,毫无生气。”的感情。

留恋 伤感 无奈总结全文:

读了这篇散文,我们仿佛喝下了一碗风味独特的北京大碗茶,让人神清气爽,齿颊留香,回味无穷。我们真切地感受到北京的胡同正在衰败、没落,正在被一幢幢高楼大厦所代替,但是胡同文化将会随着北京的发展而不断发展,明天去北京,也许你所感受到的将会又是一种新的文化气息。 写作特点: 本文的语言颇有特色,品味语言: 这篇文章的语言朴实、口语化、民族化和蕴藉、形象、意境化相结合。比如写胡同文化却从北京城的方正起笔,举拉洋车“东去”“西去”的高叫声,老太太嫌老头子挤着她的埋怨声的例子,意在表明“方正”是一种传统的习惯和思想。文章每表达一个意思,总选用一些日常琐事,用明白如话的京味很浓的语言加以表述。如“臭豆腐滴几滴香油,可以待姑奶奶”,“北京人每个人一辈子吃的大白菜摞起来大概有北海白塔那么高”,意在说明北京人的生活要求不高、易于满足的特点;“还有个章法没有”,“我当了一辈子安善良民”,“有棒子面就行”等语言写出了北京人安分守己、逆来顺受、不管闲事的心态;还有“睡不着眯着”等生动而形象的语言道出了北京人“忍”的心态,课文最后用“这是无可奈何的事”,“再见吧,胡同”等语言,形象地说明了北京人的思想观念随着商品大潮的到来正发生巨大的转变。 “有窝头就知足了。大腌萝卜,就不错。小酱萝卜,那还有什么说的。臭豆腐滴几滴香油,可以待姑奶奶。虾米皮熬白菜,嘿!” 一个“嘿”字,使读者如见其色、如闻其香、如尝其味。极其形象地刻画出北京市民享受虾米熬白菜这种美食时那种无限向往、无限满足神态,表现了北京人“易于满足,他们对生活的物质要求不高”的心态。 “还有个章法没有?我可是当了一辈子安善良民,从来奉公守法。 这会儿,全乱了。我这眼面前就跟‘下黄土’似的,简直的。分不清东西南北了。” “您多余操这份儿心。粮店还卖不卖棒子面?” “卖!” “还是的。有棒子面就行。……” “叫他认错?门儿都没有!忍着吧!——‘穷忍着,富耐着,谁不着眯着’!“睡不着眯着”这话实在太精彩了!睡不着,别烦躁,别起急,眯着。北京人,真有你的! 对别人无可奈何,只有自我安慰,充分体现了北京人善于忍耐的性格。最后“真有你的!”是作者对北京人的这一性格进行评论的话,内涵丰富,令人拍案叫绝。作者对这种态度是赞赏还是否定,或者两者兼而有之?请你见仁见智吧! (汪曾祺的)文字功夫极深,可谓不瘟不火,炉火纯青。这些文字不是“大白话”,更不是“白开水”,而是雅俗杂糅,是陈年佳酿。它是供读者“看”的,带有一些淡淡的“书卷气”。