高中语文高二年级下华东师大版3.9《胡同文化》课件(88张)

文档属性

| 名称 | 高中语文高二年级下华东师大版3.9《胡同文化》课件(88张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-09-23 16:55:24 | ||

图片预览

文档简介

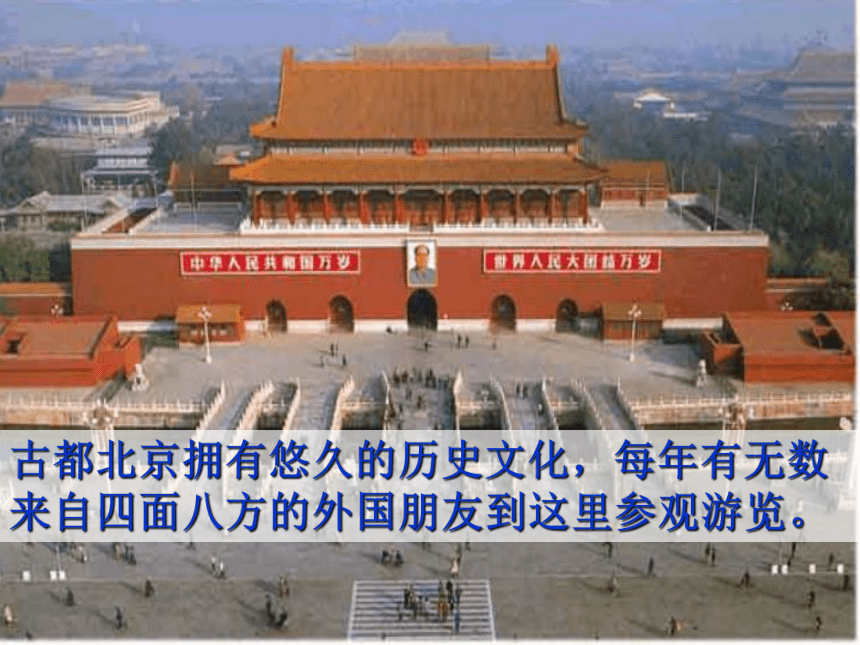

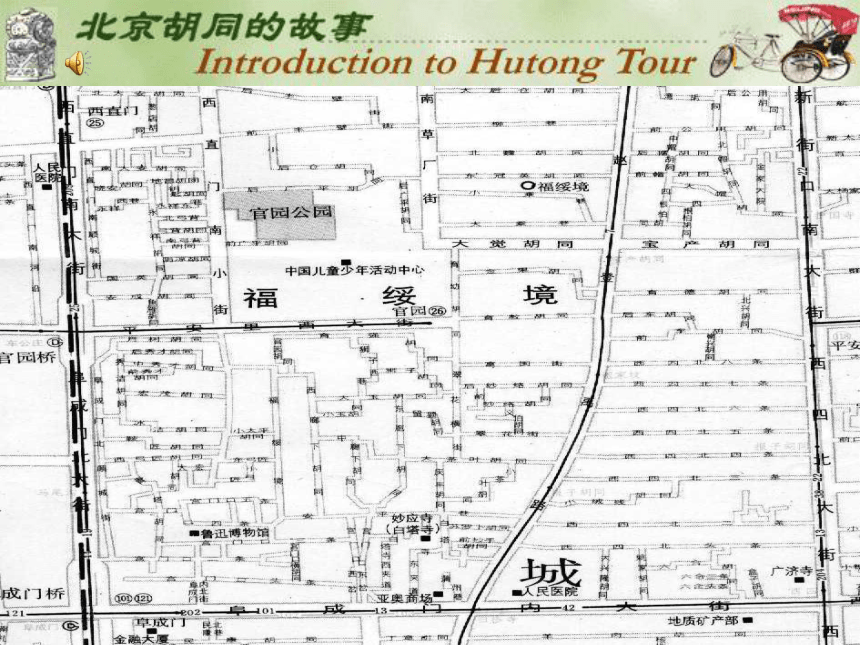

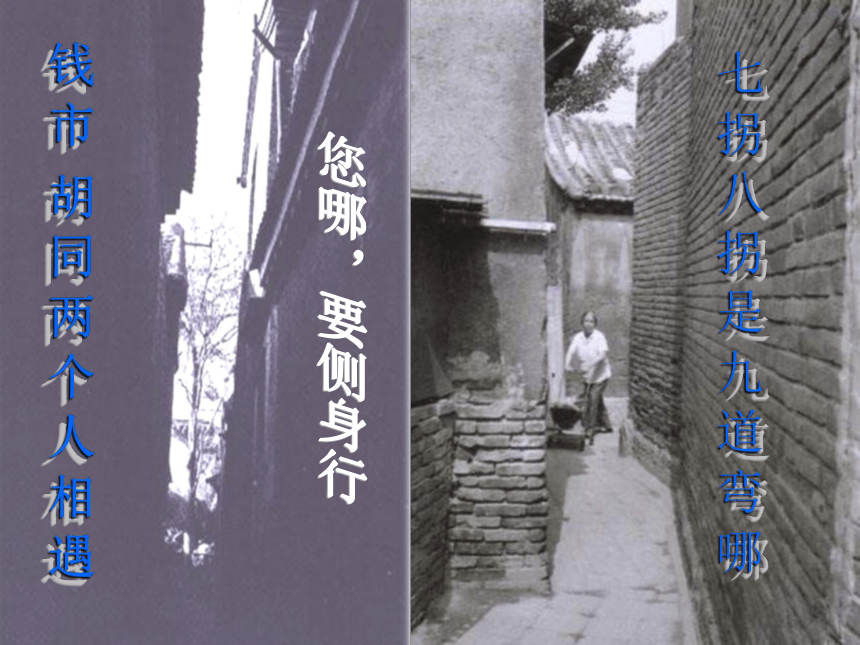

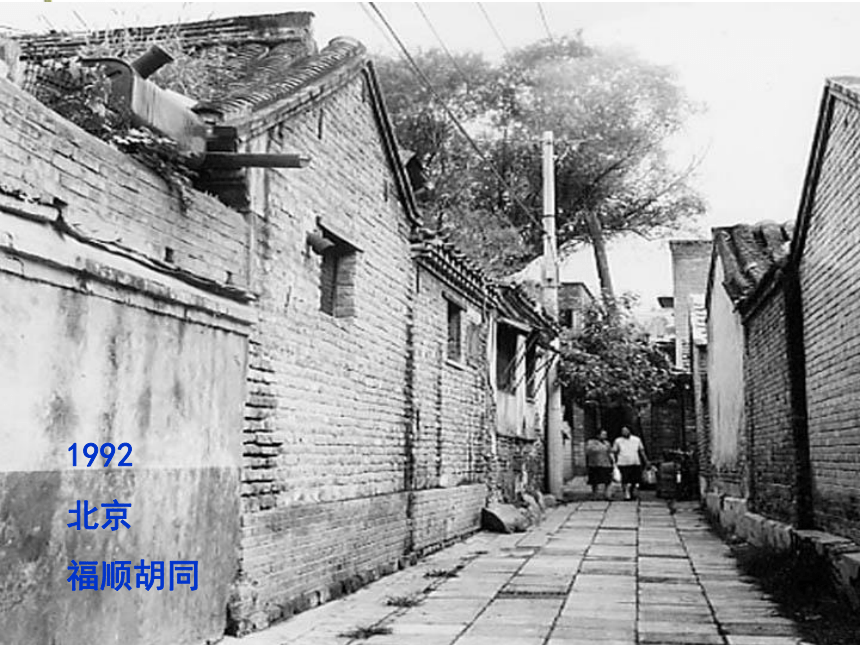

课件88张PPT。古都北京拥有悠久的历史文化,每年有无数来自四面八方的外国朋友到这里参观游览。 你对胡同的了解有多少呢? 钱 市 胡 同 两 个 人 相 遇您哪,要侧身行七 拐 八 拐 是 九 道 弯 哪东交民巷最长砖 塔 胡 同 年 代 最 久1992

北京

小喇叭胡同1992

北京

福顺胡同1992

北京

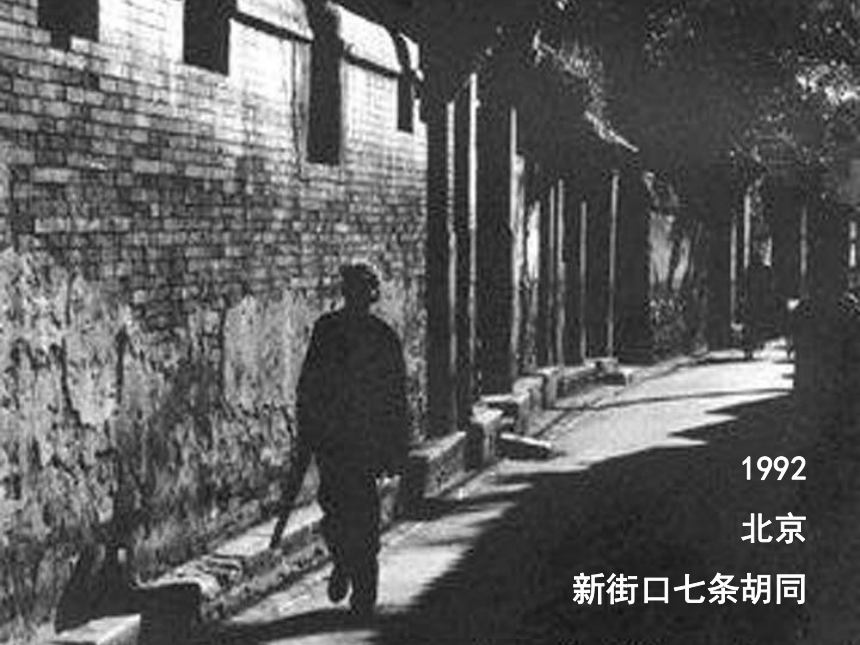

新街口七条胡同1992

北京

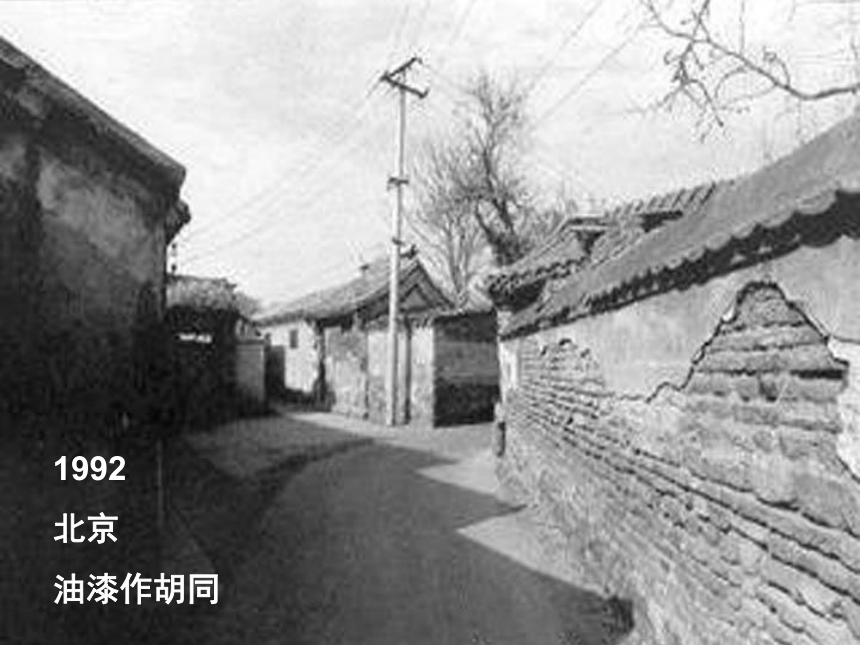

油漆作胡同1992

北京

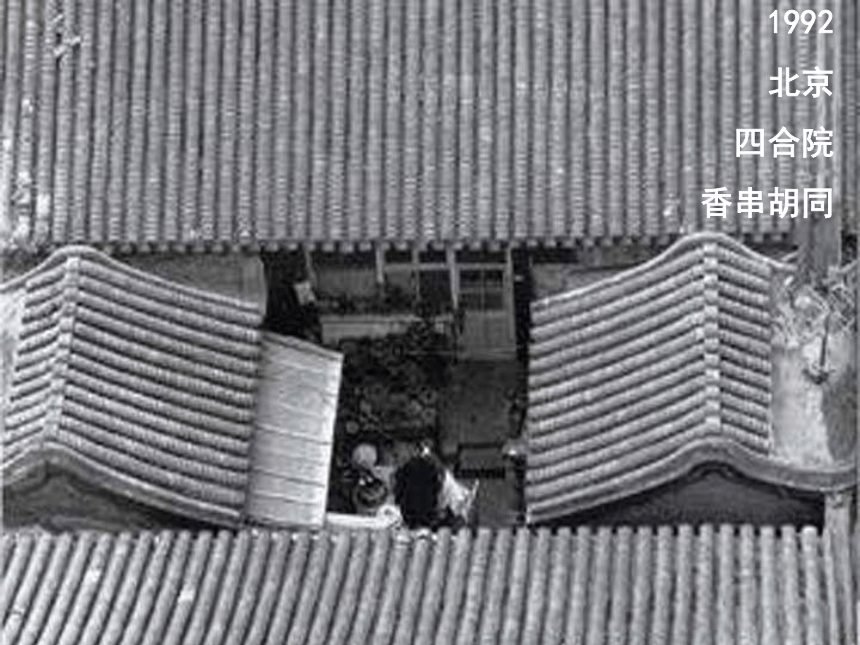

四合院

香串胡同方正的四合院 四合院一方水土一方人情作者简介 汪曾祺(1920~1998),江苏高邮人,作家。1939年考入西南职大中国文学系,师从沈从文。此后,当过教师、编辑等。汪先生熟悉市井民居,多年从事民间文化工作。因此他擅长写散文化的短篇乡土小说。有“短篇圣手”之称。在他的笔下,那一方水土中鲜明特色的生活,就像一幅幅立体感强的油画,展现在读者面前。代表作有小说《受戒》、《大淖记事》,小说集《邂逅 集》等。 预习练习题

1、选出下面注音有错的一项( )

A、国子监(jiàn) 约(yāo)二斤 摞(luò)

B、安土重(zhòng)迁 虾(há)蟆陵 没(mò)落

C、陆润庠(xiáng) 低徊(huái) 挪(nuó)窝

D、熬(áo)白菜 棱(léng)角 胡同(tóng)

D胡同应为(tòng)2 下列各组注音全正确的是( )

A 怅(zhāng)望 约(yūe )酒 逆(nì)来顺受

B 棱(léng)角 连累(lěi) 安土重(zhòng)迁

C 烦躁(zhào) 低徊(huái ) 拴(shuān)马桩

D 坍塌(tā) 伺(sì)候 国子监(jiàn)BA选项中 怅望 应为chàng

C选项中 烦躁应为zào

D选项中 伺候 应为 cì 文化:

文化一词多义,大致有三:

一是把它视为一种教育状况或知识程度。比方说某某人“有文化或没文化”“文化高或文化低。”

二是作为一种考古用语。如仰韶文化,大汶口文化。

三是人类所创造的物质财富与精神财富的总和。主要指精神财富。

——冯骥才《文化眼光》 大文化像猢狲,从身上拔一把毫毛,吹一口气,变成千万种文化。从燕赵文化、齐鲁文化、吴越文化、长江文化、黄河文化,到城市文化、山水文化、商业文化、农业文化、民居文化、服饰文化、案头文化、药文化、食文化、酒文化、茶文化,再到京剧文化、风筝文化、生肖文化、祭祀文化、电视文化、咖啡文化、牛仔文化、年文化、鞋文化、梦文化……于是,不断听到惊呼:“什么都成了文化,难道厕所也是文化吗?”差不多,这是又有一个“厕所文化”的概念出现。只要用文化的眼光来看,文化便无处不在。——冯骥才《文化眼光》 文化,就广义而言,包含知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和个人作为社会成员时所必需的其他能力和习惯,如吃、穿、住、行等。什么叫文化? 文化,狭义而言, 指在某一地域或某一领域由人们创造并经长期积淀而形成的一种独特的人文现象。如茶文化、四川麻辣烫文化、泸州酒文化等。汪曾祺是如何看待胡同对老北京生活形态和精神面貌的影响的?请用文中的语句回答。 “大街、胡同,把北京切成一个又一个方块。这种方正不但影响了北京人的生活,也影响了北京人的思想。”“胡同、四合院,是北京市民的居住方式,也是北京市民的文化形态。” 段落分析第1段:写北京的胡同与城建格局的关系。

第2段:介绍胡同的取名。

第3段:介绍胡同的大小及数目。

第4段:介绍胡同的特点,离闹市很近却很安静。

第5段:强调胡同文化是北京文化的重要组成部分。

第6段:指出胡同文化是一种封闭文化。

第7段:补充介绍北京人虽封闭,却也很讲究处街坊。

第8段:写北京人易于满足。

第9段:写北京人爱瞧热闹,但是不爱管闲事。

第10—12:突出北京胡同文化的精义是“忍”。

其中:

第11段,举《八月骄阳》中的对话来证明“忍”;

第12段,举两位“老北京”的话来证明“忍”。

第13段:从居民住房已残破不堪,有些胡同已有名无实角度,指出北京的胡同在衰败、没落。

第14段:指出北京的胡同和胡同文化在消失。字里行间充满对胡同和胡同文化的眷恋以及对胡同和胡同文化即将消失的无可奈何。

第15段:与胡同“再见”,表达了无限惆怅之情。全文共15个自然段,哪些侧重谈胡同对北京人生活的影响,哪些侧重谈胡同对北京人思想的影响? 1-4段写北京的胡同与北京城建格局的关系以它的名称来源和特点。(对生活的影响)

5-12段写住在胡同里的北京人的生活习惯及文化心态。指出他们的封闭知足,不管闲事,安分守己,逆来顺受。(对思想的影响)

13—15段写北京的胡同和胡同文化正在消失,表达了怀旧眷恋之情和无可奈何之感。速读1—12段,圈点每段要点,看各段落分别从哪个方面突出了胡同对北京人的影响。 阅读课文第一部分,回答下列问题。1、第一段提到大街、胡同,把北京切成一个又一个方块。这种方正不但影响了北京人的生活,也影响了北京人的思想。对北京人的生活、思想具体影响指什么?

明确:食、住、行和易于满足、冷眼旁观、安分守己、逆来顺受。

2、第二段对于胡同的取名,采用了什么方法?

明确:分类别和举例的方法。

3、在介绍胡同的大小及数目时以什么为证?

明确:举胡同名和引北京人的俗语为证。

4、第四段介绍了胡同的什么特点?

明确:离闹市很近但很安静。

思考: 1、文章标题是”胡同文化”,可是起笔却是从北京的城建格局写起,这是为什么?

这是为引出胡同和北京城建格局的关系!

2、北京的城建格局有什么特点?胡同在北京城建格局中起什么作用? 北京城建格局的特点:像一块大豆腐,四方四正.北京的胡同与城建格局的关系:大街,胡同,把北京切成一个又一个方块.还附带说到”四方四正”对北京人生活与思想的影响,为后文铺垫.作者认为,胡同使北京人的居住方式与文化形态具有了怎样的特点?请分别用一个词语概括。 居住方式----方正

文化形态----封闭半 截 胡 同 斜 胡 同“忍” ——安分守己、逆来顺受,可以说是中国百姓信守的一种传统,为什么在北京人身上表现得尤为突出,以至作者将其称为“北京胡同文化的精义”? 这是由北京特殊的历史、政治环境造成的。因为北京是几代封建王朝的首都,北京人所受的封建专制统治更为严酷,他们的封建思想自然更为浓重。另外,北京胡同的建筑特点,使得这种文化特点更加突出。由于胡同的安静闭塞,使胡同里的人们很少与外界接触,不了解外界的信息,不能接受一些新的思想,形成了他们封闭守旧,安于现状,“两耳不闻窗外事,一心只过安逸日”的小农意识。由此可见,任何一种文化现象的形成都有其复杂的、特殊的背景,要深入其实质,就应联系历史、政治等诸多方面的原因进行发掘。想一想 1、课文最先提到胡同文化的是哪 一段?这段在文中起到什么作用?

2、从这段来看本文的基本思路是什么?第五段 过渡段,作用是承上启下文章的基本思路再写胡同文化的特点最后讲胡同的没落先写胡同的特点 用我们的生活常识来理解胡同应是什么?

胡同一词在金元时期传入中原,多在北方地区使用。在南方胡同 称巷,江浙、上海一代称弄堂。弄堂、胡同多是在口语中使用,在许多文学作品中多用巷,如“深巷明朝卖杏花”等。胡同——城市里的小街小巷思考:3本文介绍了有关北京胡同的哪些内容?是怎样介绍的? 介绍胡同的大小、数目及特点。运用举例和引用的修辞进行介绍。 4住在胡同里的北京人的思想状况和生活习惯有什么特点?是怎样介绍的? 北京人安土重迁,讲究处街坊,易于满足,爱瞧热闹,但是不爱管闲事,逆来顺受。仍然是运用举例和引用的修辞进行介绍。 浏览课文第①—⑤自然段可以发现胡同的主要特点:是北京市民的居住方式,也是北京市民的文化形态。方正胡同和四合院

为一体浏览课文数量:多布局:方正胡同特点取名:来源多宽度:有大有小环境:安静 和四合院是一个整体 文章的题目是胡同文化,作者为什么不把1—4删除,直接写胡同文化。 人们按照自己的思想文化观念建造居住环境,居住环境又反过来制约和支配人们的生活思想,二者密不可分。从文章来说,有了北京的“方方正正”和“胡同”这两部分,“胡同文化”这一部分才有了依托。1、依照课文北京胡同文化有什么基本特征?

2、胡同文化的核心是什么?

3、胡同文化有哪些具体表现? 默读6-12段,讨论以下几个问题:封闭忍特 征 表 现 核心安土重迁独门独院易于满足不管闲事 逆来顺受4、胡同文化是一种封闭的文化的依据是什么?

明确:居民大都安于住在盒子般的四合院里,不大愿意搬家,向往住独门独院。平时过往不多, “各人自扫门前雪,休管他人瓦上霜”。阅读课文中的5~7段,回答下面的问题。

5.第五段中说“通常说北京的市民文化,就是指的胡同文化”,对这句话应该怎样理解?

明确:因为北京市民生活在胡同之中,胡同承载了北京市民的日常生活、风土民情。同时,胡同、大街吧背景切成一个个方块,这种方正影响了北京人的生活,也影响了北京人的思想。

6.运用俗语表现北京人的特点,是本文的一大特点。说说下面两句话说明了北京人的什么特点。

(1)“远亲不如近邻。”

明确:善处街坊,重视邻里关系。 (2)“各人自扫门前雪,休管他人瓦上霜。”

明确:一般少问甚至不管他人事情的漠然心态。

7.第七段中说“四合院是一个盒子”,这句话有什么深刻含意?

明确:四合院规规矩矩,平丝合缝,几乎隔断了与外界的关联,这正暗示了长期处于其中的北京人的封闭、保守的特性。

8.从这几段文字来看,北京市民的典型文化活动有哪些?

明确:下棋、喝酒、会鸟。

9、有窝头,就知足了。大腌萝卜,就不错。小酱萝卜,那还有什么说的。臭豆腐滴几滴香油,可以待姑奶奶。虾米皮熬白菜,嘿! 红色的字表示什么关系的描述? 明确:递进关系的描述,写出了北京人对生活的物质要求不高。

10、第8段中举“见过世面”的老人的话,突出他们什么精神?

明确:突出他们自满自足的精神。

11、第11段中引用了一段对话,其中有一句是:“还是的,有棒子面就行。”本句中的还是的言外之意是什么意思?

明确:是“没什么可说的,没有什么值得着急的。”突出了北京人“置身事外、冷眼旁观、安分守己、逆来顺受”的特点。

欣赏13-15段,回答下面的问题。 1、对北京胡同的衰败和没落,作者怀有怎样的情感?是从哪些地方看出来的? 明确:怀旧眷恋之情和无可奈何之感。结尾处对于胡同衰败景象的描绘,以及用虾蟆陵和乌衣巷这两个地名类比(这两个地方今天都已经消失),表现出作者对胡同和胡同文化的消失的惆怅、无奈。 2、“西风残照,衰草离披,满目荒凉,毫无生气”。修辞上有什么特点?表达了作者怎样的是想感情?在文中起什么作用?

明确:采用四个四字句,节奏整齐,句内的平仄又中规中矩,读来音韵和谐,遣词造句又都是古诗词中常见的渲染悲凉气氛的用词。

表达了作者无可奈何的心情。

说明北京的胡同在衰败、没落。 3、作者为什么会想到“西安的虾蟆陵,南京的乌衣巷 ”?提到这两个地名的作用何在?

明确:西安的虾蟆陵,南京的乌衣巷都是诗词中常见的古都繁华之地,现在已经荡然无存了,这与正在衰败、没落的北京的胡同有相似之处。

用两种地名类比,更能表现出作者对胡同和胡同文化的消失的惆怅、无奈。

4、“再见吧,胡同”表达了作者什么心情?

明确:表现出作者对胡同衰败、没落无奈中有怀念,批评中有失落的复杂心情。

胡同文化=市民文化衣 食 住 行

风 俗 信 仰

道 德 习 惯

……什么是胡同文化?概括要点 北京胡同文化(市民文化)的内涵有哪些?文化内涵:总体特点

封闭物质生活—容易满足人际交往—置身事外

冷眼旁观文化精义—安分守己

(一个字:忍) 逆来顺受人际观念—讲究处街坊居住----安土重迁 安土重迁:安,安心,习惯。土,本乡本土。重,难。 留恋故土,不肯轻易迁移。 胡同与胡同文化的关系:环境因素

历史积淀 中国人有一种哲学,叫做“忍”。我小时候听过“百忍堂”张家的故事,就非常讨厌。现在一些名胜古迹卖碑帖的文物商店卖的书法拓本最多的一是郑板桥的“难得糊涂”,二是一个大字“忍”。这是一种非常庸俗的人生哲学。 ——(汪曾祺全集· 六)北京胡同对北京人的生活、思想产生了怎样的影响?思考并讨论:小结:方位:正 不愿搬家

取名:俗 环境 过往不多 留恋

胡同——文化 易于满足 封闭 态度

数目:多 历史 不管闲事 批判

环境:静 安分守己 胡同文化

生活(居住方式) 思想(文化形态)

方正 封闭 忍

(形式、表象) (内容、内涵)

无奈中有怀念,批判中有失落

重点提示北京人“忍”的根源是什么?长期受封建统治阶级压迫“忍”之评价鲁迅称“忍”为国民的劣根性,“哀其不幸,怒其不争!”今日当家作主应有主人意识、民主意识! 但是他们舍不得 “挪窝儿”,

——“破家值万贯” 。?品味语言,体会情感 一个“他们”,表明作者是局外人,引用老北京的日常口语来调侃,含蓄地讽刺那些“安土重迁”不愿意搬家的人。所以其言外之意是,这样差的房子,随时有倒塌的可能,老北京,你们还留恋干什么哪? “北京人易于满足,他们对生活的物质要求不高。有窝头,就知足了。大腌萝卜,就不错。小酱萝卜,那还有什么说的。臭豆腐滴几滴香油,可以待姑奶奶。虾米皮熬白菜,嘿!” 本文写于1993年6月,今天改革开放已经十多年了,这种易于满足知足常乐的思想也应该与时俱进,融汇到锐意进取的时代大潮中。 品味语言,体会情感 前十二个引的是老北京的常用口头语言, “随分子”一词故意拆开,说明“随分子”也是出于“礼数”不得已而为之。段末作者用“各人自扫门前雪,休管他人瓦上霜”这个现代谁都不以为然的、过时了的格言来公开讽刺胡同里、四合院里的那些老北京是多么的封闭自私,是多么的自顾自地。品味语言(标点),把握情感 “四合院是一个盒子”一段用了十三个“引号” “北京人爱瞧热闹,但是不爱管闲事。他们总是置身事外,冷眼旁观。”品味语言(色彩),把握情感 “置身事外,冷眼旁观”等贬义词就可看出作者对下面描写的几件事的强烈不满、气愤和批评。再如在最后又用“这话实在太精彩了”“北京人,真有你的!”这些反语来讽刺“安分守己”?过分,达到“逆来顺受”丧失正义感的令人气愤的现象。这里比前三段的调侃讽刺就更尖锐些了。 末段:“再见吧,胡同。”如果联系上段中的“在商品经济大潮席卷之下,胡同和胡同文化总有一天会消失的”这个文章的主旨句来看,那等于后面省略了一句“再见吧,胡同文化” 。分明是指出了胡同和胡同文化必然消失的历史趋势。 联系写作主旨,把握情感2000

北京

后太仓胡同盖起的冠英园北京在前进北 京 在 前 进北京在前进2000

北京

柳巷胡同盖起的盛华园2000

北京

北大安胡同与市消防局2000

北京

北官厅胡同已成为宿舍楼群2000

北京

北草场胡同等待拆迁怀旧、伤感没落的必然(理性)依恋、无可奈何(感性)封闭的文化正在被开放的文化代替作者对正在消失的胡同和胡同文化持的态度是……思考:1题目中的”文化”是不是我们平常所说的文化知识? 不是,而是指一定历史阶段人们创造的物质和精神文明的总和,包括物质和精神两个部分,因此胡同文化应该是由胡同和人的精神两部分组成的.文化是人类历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和,特指精神财富。文化具有阶级性、地域性、民族性。思考:2文中将胡同和人联结起来的是哪一段?哪一句能够说明? 第1段。“这种方正”影响了人们的生活和思想。胡同是方正的吗?我们已经看过图片了,胡同是长的,那什么是方正的? 北京城,所以讲了城建给人造成的方位意识,还没细化到胡同。思考:3分析文化精义“忍”? 胡同里的人安土重迁、过往不多、易于满足、明哲保身,这些现象的文化精义是什么?一个字:忍。心字头上一把刀,但这刀必须得给我封着,是安份守已,是逆来顺受,那么文中是如何揭示这种精义的呢?举例子。举了三个例子来说明:《茶馆》、《八月骄阳》和电梯事件。思考:4这三个例子可不可以颠倒顺序?为什么? 不可以。首先,在内容上,它们按时间顺序排列:《茶馆》描写了从清初到民国这样一段历史,《八月骄阳》写的是“文革”时期,而电梯事件是现在。这说明胡同文化历时很长,有历史根源,在人们心中的烙印很深,不会很快消亡。高楼建起来了,胡同被拆除了,物质的胡同消亡了,但精神的胡同仍根深蒂固。其次,在结构上为下文作了铺垫,文中第12段括号里说:“他们是搬迁户,原来是住在胡同里的。”那么胡同去哪里了呢?拆了,胡同被拆除了,所以才要拍摄影集,才有了作者情感的表达。思考:5作者对胡同文化到底是什么感情呢? 作者是情感是矛盾的,在理智上作者知道封闭保守的胡同文化不适应开放进取的时代精神,知道它的消失是必然的;但在情感上面对熟悉的照片、熟悉的生活,面对“西风残照,衰草离披,满目荒凉,毫无生气”的胡同,怀旧与不舍涌上心头,陷入了深深的矛盾之中。最后作者说:“再见吧,胡同。”一声长叹,这叹息声中有着几分清醒、几分伤感以及几分无奈。 语言分析:本文的语言以直白质朴为主,也间或使用带有古诗词韵味的典雅句子。既有北京的地方特点,又不过于地方化。读来感觉清新自如,极富韵味。 1、有窝头,就知足了。大腌萝卜,就不错。小酱萝卜,那还有什么说的。臭豆腐滴几滴香油,可以待姑奶奶。虾米皮熬白菜,嘿!

这句用“知足”“不错”“那还有什么说的”(即“再没有什么可说的了”),“可以待姑奶奶”和一个“嘿”字构成的递进关系,生动地表现了北京人易于满足的心态。其中那个“嘿”字尤为精彩,把北京人面对虾米皮熬白菜就惊叹不已的知足神态刻画得惟妙惟肖。 2、“睡不着眯着”这话实在太精彩了!睡不着,别烦躁,别起急,眯着北京人真有你的!

这句中“睡不着眯着”的说法,把北京人遇到不如意时被动忍耐的情态刻画得淋漓尽致。作者先称赞“这话实在太精彩了”,接着拆分原句,带着解释再重复一遍,以加深读者的印象,最后用“真有你的”总结,把感叹有加的情态表露得清清楚楚。 3风残照,衰草离坡,满目荒凉,毫无生气。

这句采用四个四字句,节奏整齐;句内的平仄又规中矩,读来音韵和谐;遣词造句又都是古诗词中常见的渲染悲凉感伤情绪的用语,从而很好地烘托出那种无可奈何的心情。

4、也许像西安的虾蟆陵,南京的乌衣巷,还会保留一两个名目,使人怅望低徊。

虾蟆陵和乌衣巷是诗词中常见的古都繁华之地,现在已经荡然无存了。用这两个地名类比,更能表现出作者对胡同和胡同文化的消失的惆怅、无奈。 小结: 我们真切地感受到北京的胡

同正在衰败没落,正在被一幢幢

高楼大厦所代替,但是胡同文化

将会随着北京的发展而不断的发

展,当我们再去北京时,所感受

到的将会是一种新的文化气息。再见吧,胡同

北京

小喇叭胡同1992

北京

福顺胡同1992

北京

新街口七条胡同1992

北京

油漆作胡同1992

北京

四合院

香串胡同方正的四合院 四合院一方水土一方人情作者简介 汪曾祺(1920~1998),江苏高邮人,作家。1939年考入西南职大中国文学系,师从沈从文。此后,当过教师、编辑等。汪先生熟悉市井民居,多年从事民间文化工作。因此他擅长写散文化的短篇乡土小说。有“短篇圣手”之称。在他的笔下,那一方水土中鲜明特色的生活,就像一幅幅立体感强的油画,展现在读者面前。代表作有小说《受戒》、《大淖记事》,小说集《邂逅 集》等。 预习练习题

1、选出下面注音有错的一项( )

A、国子监(jiàn) 约(yāo)二斤 摞(luò)

B、安土重(zhòng)迁 虾(há)蟆陵 没(mò)落

C、陆润庠(xiáng) 低徊(huái) 挪(nuó)窝

D、熬(áo)白菜 棱(léng)角 胡同(tóng)

D胡同应为(tòng)2 下列各组注音全正确的是( )

A 怅(zhāng)望 约(yūe )酒 逆(nì)来顺受

B 棱(léng)角 连累(lěi) 安土重(zhòng)迁

C 烦躁(zhào) 低徊(huái ) 拴(shuān)马桩

D 坍塌(tā) 伺(sì)候 国子监(jiàn)BA选项中 怅望 应为chàng

C选项中 烦躁应为zào

D选项中 伺候 应为 cì 文化:

文化一词多义,大致有三:

一是把它视为一种教育状况或知识程度。比方说某某人“有文化或没文化”“文化高或文化低。”

二是作为一种考古用语。如仰韶文化,大汶口文化。

三是人类所创造的物质财富与精神财富的总和。主要指精神财富。

——冯骥才《文化眼光》 大文化像猢狲,从身上拔一把毫毛,吹一口气,变成千万种文化。从燕赵文化、齐鲁文化、吴越文化、长江文化、黄河文化,到城市文化、山水文化、商业文化、农业文化、民居文化、服饰文化、案头文化、药文化、食文化、酒文化、茶文化,再到京剧文化、风筝文化、生肖文化、祭祀文化、电视文化、咖啡文化、牛仔文化、年文化、鞋文化、梦文化……于是,不断听到惊呼:“什么都成了文化,难道厕所也是文化吗?”差不多,这是又有一个“厕所文化”的概念出现。只要用文化的眼光来看,文化便无处不在。——冯骥才《文化眼光》 文化,就广义而言,包含知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和个人作为社会成员时所必需的其他能力和习惯,如吃、穿、住、行等。什么叫文化? 文化,狭义而言, 指在某一地域或某一领域由人们创造并经长期积淀而形成的一种独特的人文现象。如茶文化、四川麻辣烫文化、泸州酒文化等。汪曾祺是如何看待胡同对老北京生活形态和精神面貌的影响的?请用文中的语句回答。 “大街、胡同,把北京切成一个又一个方块。这种方正不但影响了北京人的生活,也影响了北京人的思想。”“胡同、四合院,是北京市民的居住方式,也是北京市民的文化形态。” 段落分析第1段:写北京的胡同与城建格局的关系。

第2段:介绍胡同的取名。

第3段:介绍胡同的大小及数目。

第4段:介绍胡同的特点,离闹市很近却很安静。

第5段:强调胡同文化是北京文化的重要组成部分。

第6段:指出胡同文化是一种封闭文化。

第7段:补充介绍北京人虽封闭,却也很讲究处街坊。

第8段:写北京人易于满足。

第9段:写北京人爱瞧热闹,但是不爱管闲事。

第10—12:突出北京胡同文化的精义是“忍”。

其中:

第11段,举《八月骄阳》中的对话来证明“忍”;

第12段,举两位“老北京”的话来证明“忍”。

第13段:从居民住房已残破不堪,有些胡同已有名无实角度,指出北京的胡同在衰败、没落。

第14段:指出北京的胡同和胡同文化在消失。字里行间充满对胡同和胡同文化的眷恋以及对胡同和胡同文化即将消失的无可奈何。

第15段:与胡同“再见”,表达了无限惆怅之情。全文共15个自然段,哪些侧重谈胡同对北京人生活的影响,哪些侧重谈胡同对北京人思想的影响? 1-4段写北京的胡同与北京城建格局的关系以它的名称来源和特点。(对生活的影响)

5-12段写住在胡同里的北京人的生活习惯及文化心态。指出他们的封闭知足,不管闲事,安分守己,逆来顺受。(对思想的影响)

13—15段写北京的胡同和胡同文化正在消失,表达了怀旧眷恋之情和无可奈何之感。速读1—12段,圈点每段要点,看各段落分别从哪个方面突出了胡同对北京人的影响。 阅读课文第一部分,回答下列问题。1、第一段提到大街、胡同,把北京切成一个又一个方块。这种方正不但影响了北京人的生活,也影响了北京人的思想。对北京人的生活、思想具体影响指什么?

明确:食、住、行和易于满足、冷眼旁观、安分守己、逆来顺受。

2、第二段对于胡同的取名,采用了什么方法?

明确:分类别和举例的方法。

3、在介绍胡同的大小及数目时以什么为证?

明确:举胡同名和引北京人的俗语为证。

4、第四段介绍了胡同的什么特点?

明确:离闹市很近但很安静。

思考: 1、文章标题是”胡同文化”,可是起笔却是从北京的城建格局写起,这是为什么?

这是为引出胡同和北京城建格局的关系!

2、北京的城建格局有什么特点?胡同在北京城建格局中起什么作用? 北京城建格局的特点:像一块大豆腐,四方四正.北京的胡同与城建格局的关系:大街,胡同,把北京切成一个又一个方块.还附带说到”四方四正”对北京人生活与思想的影响,为后文铺垫.作者认为,胡同使北京人的居住方式与文化形态具有了怎样的特点?请分别用一个词语概括。 居住方式----方正

文化形态----封闭半 截 胡 同 斜 胡 同“忍” ——安分守己、逆来顺受,可以说是中国百姓信守的一种传统,为什么在北京人身上表现得尤为突出,以至作者将其称为“北京胡同文化的精义”? 这是由北京特殊的历史、政治环境造成的。因为北京是几代封建王朝的首都,北京人所受的封建专制统治更为严酷,他们的封建思想自然更为浓重。另外,北京胡同的建筑特点,使得这种文化特点更加突出。由于胡同的安静闭塞,使胡同里的人们很少与外界接触,不了解外界的信息,不能接受一些新的思想,形成了他们封闭守旧,安于现状,“两耳不闻窗外事,一心只过安逸日”的小农意识。由此可见,任何一种文化现象的形成都有其复杂的、特殊的背景,要深入其实质,就应联系历史、政治等诸多方面的原因进行发掘。想一想 1、课文最先提到胡同文化的是哪 一段?这段在文中起到什么作用?

2、从这段来看本文的基本思路是什么?第五段 过渡段,作用是承上启下文章的基本思路再写胡同文化的特点最后讲胡同的没落先写胡同的特点 用我们的生活常识来理解胡同应是什么?

胡同一词在金元时期传入中原,多在北方地区使用。在南方胡同 称巷,江浙、上海一代称弄堂。弄堂、胡同多是在口语中使用,在许多文学作品中多用巷,如“深巷明朝卖杏花”等。胡同——城市里的小街小巷思考:3本文介绍了有关北京胡同的哪些内容?是怎样介绍的? 介绍胡同的大小、数目及特点。运用举例和引用的修辞进行介绍。 4住在胡同里的北京人的思想状况和生活习惯有什么特点?是怎样介绍的? 北京人安土重迁,讲究处街坊,易于满足,爱瞧热闹,但是不爱管闲事,逆来顺受。仍然是运用举例和引用的修辞进行介绍。 浏览课文第①—⑤自然段可以发现胡同的主要特点:是北京市民的居住方式,也是北京市民的文化形态。方正胡同和四合院

为一体浏览课文数量:多布局:方正胡同特点取名:来源多宽度:有大有小环境:安静 和四合院是一个整体 文章的题目是胡同文化,作者为什么不把1—4删除,直接写胡同文化。 人们按照自己的思想文化观念建造居住环境,居住环境又反过来制约和支配人们的生活思想,二者密不可分。从文章来说,有了北京的“方方正正”和“胡同”这两部分,“胡同文化”这一部分才有了依托。1、依照课文北京胡同文化有什么基本特征?

2、胡同文化的核心是什么?

3、胡同文化有哪些具体表现? 默读6-12段,讨论以下几个问题:封闭忍特 征 表 现 核心安土重迁独门独院易于满足不管闲事 逆来顺受4、胡同文化是一种封闭的文化的依据是什么?

明确:居民大都安于住在盒子般的四合院里,不大愿意搬家,向往住独门独院。平时过往不多, “各人自扫门前雪,休管他人瓦上霜”。阅读课文中的5~7段,回答下面的问题。

5.第五段中说“通常说北京的市民文化,就是指的胡同文化”,对这句话应该怎样理解?

明确:因为北京市民生活在胡同之中,胡同承载了北京市民的日常生活、风土民情。同时,胡同、大街吧背景切成一个个方块,这种方正影响了北京人的生活,也影响了北京人的思想。

6.运用俗语表现北京人的特点,是本文的一大特点。说说下面两句话说明了北京人的什么特点。

(1)“远亲不如近邻。”

明确:善处街坊,重视邻里关系。 (2)“各人自扫门前雪,休管他人瓦上霜。”

明确:一般少问甚至不管他人事情的漠然心态。

7.第七段中说“四合院是一个盒子”,这句话有什么深刻含意?

明确:四合院规规矩矩,平丝合缝,几乎隔断了与外界的关联,这正暗示了长期处于其中的北京人的封闭、保守的特性。

8.从这几段文字来看,北京市民的典型文化活动有哪些?

明确:下棋、喝酒、会鸟。

9、有窝头,就知足了。大腌萝卜,就不错。小酱萝卜,那还有什么说的。臭豆腐滴几滴香油,可以待姑奶奶。虾米皮熬白菜,嘿! 红色的字表示什么关系的描述? 明确:递进关系的描述,写出了北京人对生活的物质要求不高。

10、第8段中举“见过世面”的老人的话,突出他们什么精神?

明确:突出他们自满自足的精神。

11、第11段中引用了一段对话,其中有一句是:“还是的,有棒子面就行。”本句中的还是的言外之意是什么意思?

明确:是“没什么可说的,没有什么值得着急的。”突出了北京人“置身事外、冷眼旁观、安分守己、逆来顺受”的特点。

欣赏13-15段,回答下面的问题。 1、对北京胡同的衰败和没落,作者怀有怎样的情感?是从哪些地方看出来的? 明确:怀旧眷恋之情和无可奈何之感。结尾处对于胡同衰败景象的描绘,以及用虾蟆陵和乌衣巷这两个地名类比(这两个地方今天都已经消失),表现出作者对胡同和胡同文化的消失的惆怅、无奈。 2、“西风残照,衰草离披,满目荒凉,毫无生气”。修辞上有什么特点?表达了作者怎样的是想感情?在文中起什么作用?

明确:采用四个四字句,节奏整齐,句内的平仄又中规中矩,读来音韵和谐,遣词造句又都是古诗词中常见的渲染悲凉气氛的用词。

表达了作者无可奈何的心情。

说明北京的胡同在衰败、没落。 3、作者为什么会想到“西安的虾蟆陵,南京的乌衣巷 ”?提到这两个地名的作用何在?

明确:西安的虾蟆陵,南京的乌衣巷都是诗词中常见的古都繁华之地,现在已经荡然无存了,这与正在衰败、没落的北京的胡同有相似之处。

用两种地名类比,更能表现出作者对胡同和胡同文化的消失的惆怅、无奈。

4、“再见吧,胡同”表达了作者什么心情?

明确:表现出作者对胡同衰败、没落无奈中有怀念,批评中有失落的复杂心情。

胡同文化=市民文化衣 食 住 行

风 俗 信 仰

道 德 习 惯

……什么是胡同文化?概括要点 北京胡同文化(市民文化)的内涵有哪些?文化内涵:总体特点

封闭物质生活—容易满足人际交往—置身事外

冷眼旁观文化精义—安分守己

(一个字:忍) 逆来顺受人际观念—讲究处街坊居住----安土重迁 安土重迁:安,安心,习惯。土,本乡本土。重,难。 留恋故土,不肯轻易迁移。 胡同与胡同文化的关系:环境因素

历史积淀 中国人有一种哲学,叫做“忍”。我小时候听过“百忍堂”张家的故事,就非常讨厌。现在一些名胜古迹卖碑帖的文物商店卖的书法拓本最多的一是郑板桥的“难得糊涂”,二是一个大字“忍”。这是一种非常庸俗的人生哲学。 ——(汪曾祺全集· 六)北京胡同对北京人的生活、思想产生了怎样的影响?思考并讨论:小结:方位:正 不愿搬家

取名:俗 环境 过往不多 留恋

胡同——文化 易于满足 封闭 态度

数目:多 历史 不管闲事 批判

环境:静 安分守己 胡同文化

生活(居住方式) 思想(文化形态)

方正 封闭 忍

(形式、表象) (内容、内涵)

无奈中有怀念,批判中有失落

重点提示北京人“忍”的根源是什么?长期受封建统治阶级压迫“忍”之评价鲁迅称“忍”为国民的劣根性,“哀其不幸,怒其不争!”今日当家作主应有主人意识、民主意识! 但是他们舍不得 “挪窝儿”,

——“破家值万贯” 。?品味语言,体会情感 一个“他们”,表明作者是局外人,引用老北京的日常口语来调侃,含蓄地讽刺那些“安土重迁”不愿意搬家的人。所以其言外之意是,这样差的房子,随时有倒塌的可能,老北京,你们还留恋干什么哪? “北京人易于满足,他们对生活的物质要求不高。有窝头,就知足了。大腌萝卜,就不错。小酱萝卜,那还有什么说的。臭豆腐滴几滴香油,可以待姑奶奶。虾米皮熬白菜,嘿!” 本文写于1993年6月,今天改革开放已经十多年了,这种易于满足知足常乐的思想也应该与时俱进,融汇到锐意进取的时代大潮中。 品味语言,体会情感 前十二个引的是老北京的常用口头语言, “随分子”一词故意拆开,说明“随分子”也是出于“礼数”不得已而为之。段末作者用“各人自扫门前雪,休管他人瓦上霜”这个现代谁都不以为然的、过时了的格言来公开讽刺胡同里、四合院里的那些老北京是多么的封闭自私,是多么的自顾自地。品味语言(标点),把握情感 “四合院是一个盒子”一段用了十三个“引号” “北京人爱瞧热闹,但是不爱管闲事。他们总是置身事外,冷眼旁观。”品味语言(色彩),把握情感 “置身事外,冷眼旁观”等贬义词就可看出作者对下面描写的几件事的强烈不满、气愤和批评。再如在最后又用“这话实在太精彩了”“北京人,真有你的!”这些反语来讽刺“安分守己”?过分,达到“逆来顺受”丧失正义感的令人气愤的现象。这里比前三段的调侃讽刺就更尖锐些了。 末段:“再见吧,胡同。”如果联系上段中的“在商品经济大潮席卷之下,胡同和胡同文化总有一天会消失的”这个文章的主旨句来看,那等于后面省略了一句“再见吧,胡同文化” 。分明是指出了胡同和胡同文化必然消失的历史趋势。 联系写作主旨,把握情感2000

北京

后太仓胡同盖起的冠英园北京在前进北 京 在 前 进北京在前进2000

北京

柳巷胡同盖起的盛华园2000

北京

北大安胡同与市消防局2000

北京

北官厅胡同已成为宿舍楼群2000

北京

北草场胡同等待拆迁怀旧、伤感没落的必然(理性)依恋、无可奈何(感性)封闭的文化正在被开放的文化代替作者对正在消失的胡同和胡同文化持的态度是……思考:1题目中的”文化”是不是我们平常所说的文化知识? 不是,而是指一定历史阶段人们创造的物质和精神文明的总和,包括物质和精神两个部分,因此胡同文化应该是由胡同和人的精神两部分组成的.文化是人类历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和,特指精神财富。文化具有阶级性、地域性、民族性。思考:2文中将胡同和人联结起来的是哪一段?哪一句能够说明? 第1段。“这种方正”影响了人们的生活和思想。胡同是方正的吗?我们已经看过图片了,胡同是长的,那什么是方正的? 北京城,所以讲了城建给人造成的方位意识,还没细化到胡同。思考:3分析文化精义“忍”? 胡同里的人安土重迁、过往不多、易于满足、明哲保身,这些现象的文化精义是什么?一个字:忍。心字头上一把刀,但这刀必须得给我封着,是安份守已,是逆来顺受,那么文中是如何揭示这种精义的呢?举例子。举了三个例子来说明:《茶馆》、《八月骄阳》和电梯事件。思考:4这三个例子可不可以颠倒顺序?为什么? 不可以。首先,在内容上,它们按时间顺序排列:《茶馆》描写了从清初到民国这样一段历史,《八月骄阳》写的是“文革”时期,而电梯事件是现在。这说明胡同文化历时很长,有历史根源,在人们心中的烙印很深,不会很快消亡。高楼建起来了,胡同被拆除了,物质的胡同消亡了,但精神的胡同仍根深蒂固。其次,在结构上为下文作了铺垫,文中第12段括号里说:“他们是搬迁户,原来是住在胡同里的。”那么胡同去哪里了呢?拆了,胡同被拆除了,所以才要拍摄影集,才有了作者情感的表达。思考:5作者对胡同文化到底是什么感情呢? 作者是情感是矛盾的,在理智上作者知道封闭保守的胡同文化不适应开放进取的时代精神,知道它的消失是必然的;但在情感上面对熟悉的照片、熟悉的生活,面对“西风残照,衰草离披,满目荒凉,毫无生气”的胡同,怀旧与不舍涌上心头,陷入了深深的矛盾之中。最后作者说:“再见吧,胡同。”一声长叹,这叹息声中有着几分清醒、几分伤感以及几分无奈。 语言分析:本文的语言以直白质朴为主,也间或使用带有古诗词韵味的典雅句子。既有北京的地方特点,又不过于地方化。读来感觉清新自如,极富韵味。 1、有窝头,就知足了。大腌萝卜,就不错。小酱萝卜,那还有什么说的。臭豆腐滴几滴香油,可以待姑奶奶。虾米皮熬白菜,嘿!

这句用“知足”“不错”“那还有什么说的”(即“再没有什么可说的了”),“可以待姑奶奶”和一个“嘿”字构成的递进关系,生动地表现了北京人易于满足的心态。其中那个“嘿”字尤为精彩,把北京人面对虾米皮熬白菜就惊叹不已的知足神态刻画得惟妙惟肖。 2、“睡不着眯着”这话实在太精彩了!睡不着,别烦躁,别起急,眯着北京人真有你的!

这句中“睡不着眯着”的说法,把北京人遇到不如意时被动忍耐的情态刻画得淋漓尽致。作者先称赞“这话实在太精彩了”,接着拆分原句,带着解释再重复一遍,以加深读者的印象,最后用“真有你的”总结,把感叹有加的情态表露得清清楚楚。 3风残照,衰草离坡,满目荒凉,毫无生气。

这句采用四个四字句,节奏整齐;句内的平仄又规中矩,读来音韵和谐;遣词造句又都是古诗词中常见的渲染悲凉感伤情绪的用语,从而很好地烘托出那种无可奈何的心情。

4、也许像西安的虾蟆陵,南京的乌衣巷,还会保留一两个名目,使人怅望低徊。

虾蟆陵和乌衣巷是诗词中常见的古都繁华之地,现在已经荡然无存了。用这两个地名类比,更能表现出作者对胡同和胡同文化的消失的惆怅、无奈。 小结: 我们真切地感受到北京的胡

同正在衰败没落,正在被一幢幢

高楼大厦所代替,但是胡同文化

将会随着北京的发展而不断的发

展,当我们再去北京时,所感受

到的将会是一种新的文化气息。再见吧,胡同