高中语文高二年级下华东师大版3.9《胡同文化》课件(56张)

文档属性

| 名称 | 高中语文高二年级下华东师大版3.9《胡同文化》课件(56张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-09-24 08:42:02 | ||

图片预览

文档简介

课件56张PPT。我们看北京!导入正题石刻的史书,凝固的音乐

——建筑

北京民居建筑的主要形式

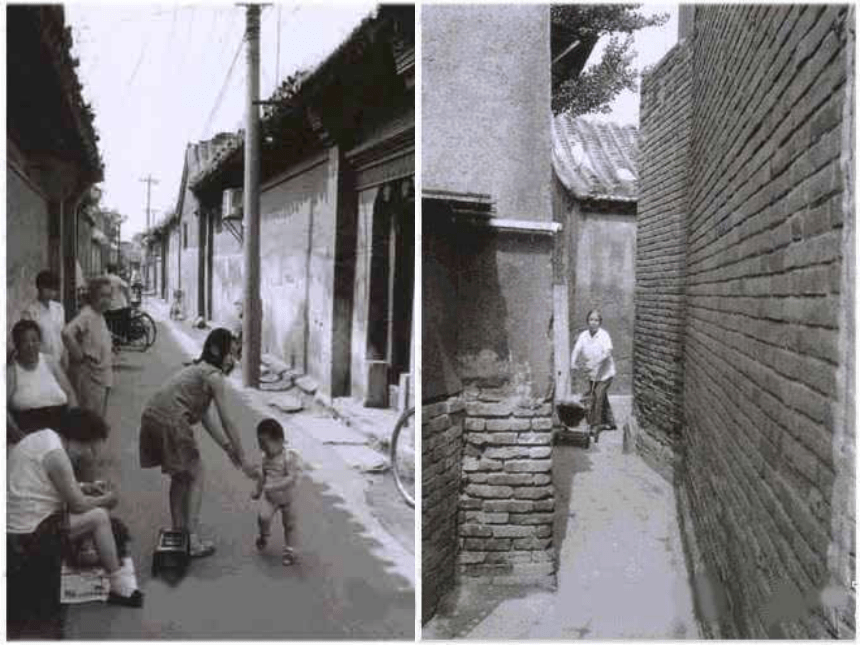

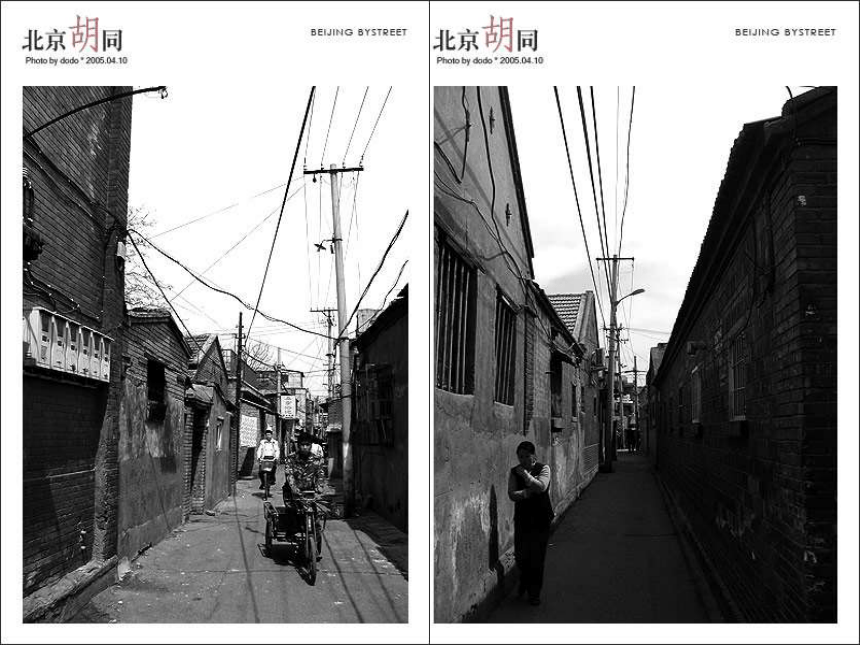

——胡同、四合院?胡同文化汪曾祺走进胡同……北京的胡同老北京——胡同、四合院比较宽大的胡同四合院俯视图 四合院的宅门 门 墩 和 影 壁四合院门前上马石学习目标了解胡同文化的特点,并由此产生对中国文化博大精深、兴衰存亡的随想。

训练自己概括要点、提取精义的能力。

体味文章清新流畅又不失风趣幽默的语言风格。 胡同约鸡蛋 镊噌 房檩 垿 熬白菜 伺机 伺候庠摞 拴 虾蟆 怅望低徊生字注音 婚丧国子监 丧失 街坊岁数成语解释安土重迁 冷眼旁观 逆来顺受 安分守己 奉公守法置身事外 汪曾祺

(1920-1998) 江苏高邮人。 我国著名小说家、散文家、戏剧家。他的小说《受戒》和《大淖记事》都曾获奖,一些作品还被翻译到国外。汪曾祺平中显奇,淡中有味的作品,备受众多读者的真心喜爱,并在海外产生广泛的影响。有“短篇圣手”之称有关“序”一、《胡同文化》是作家为摄影艺术集《胡同之没》写的序言。二、序、序文、序言简称序,是写在著作正 文前的文章。(引言)三、分两种形式:1.自序 2.代序 “文化”从广义来说,指人类社会历史实践过程中的创造的物质财富和精神财富的总和。从狭义来说,指社会的意识形态,以及与之相适应的制度和组织机构。

????????????????????????????????? ——《辞海》 “文化”让我们了解胡同第一种说法是:蒙古语称城镇为“浩特”,蒙古人进入中原后,建元朝,将北京作为大都,便按照自己的习惯,将中原城镇街巷也称为“浩特”,后被京城汉人讹叫成了“胡同”。第二种说法是 :“胡同”本是蒙古语“井”的意思,其发音为“忽洞”。因为城镇居民生存离不开水井,所以“井”渐渐成为人们居住地的代称。蒙古人建立元朝后将此语带入中原,“忽洞”音变为“胡同”。“胡同”的来源北京城区有名的街巷3074条,其中胡同有1330条。因为胡同居多,是北京街巷主体,人们便习惯把街巷统称胡同,说“有名胡同三千六,无名胡同赛牛毛”,并非夸张。

“巷”称“胡同”始自元大都,历明、清、民国,构成北京特色。

第三种说法:是金、元时期,中原汉人将北方少数民族称为“胡人”。蒙古人建立元朝后,京城汉人仍私下叫他们胡人,胡同为“胡人大同”之意。关于“胡同”找出各段的中心句,并划分文章的层次结构。

胡同的主要特点是什么?

文章前五段的作用是什么?是否可以删去?为什么?

作者从哪段开始介绍北京胡同文化?他赋予胡同文化哪些内涵?

作者在文章中对北京胡同文化及其衰落怀着什么样的感情?

文章的语言有什么特点? 阅读、思考、讨论?各段的中心句第一段:北京城像一块大豆腐,四方四正,这种方正不但影响了北京人的生活,也影响了北京人的思想。第二段:胡同的取名,有各种来源。第三段:北京人说:有名的胡同三千六,没名的胡同数不清。第四段:胡同是贯通大街的网络。第五段:胡同、四合院是北京市民的居住方式,也是北京市民的文化形态。第六段:胡同文化是一种封闭的文化。第七段:北京人也很讲究“处街坊”。第八段:北京人易于满足。第九段:北京人爱瞧热闹,但是不爱管闲事。第十至十二段:北京胡同文化精义是“忍”。第十三段:北京胡同在衰败,没落。第十四段:这是无可奈何的事。第十五段:再见吧,胡同。各段的中心句文章的结构

一、(第1至第4段)介绍北京胡同。

二、(第5至第12段)介绍北京胡同

文化。

三、(第13至第15段)作者的感慨。 从第一部分中概括胡同的主要特点:是北京市民的居住方式,也是北京市民的文化形态。方正胡同和四合院

为一体浏览课文文章第五段在结构上有何作用? 这一段有承上启下的作用,它由上文的“胡同”过渡到下文的“胡同文化”。用“胡同,四合院,是北京市民的居住方式,也是北京市民的文化形态”这个并列复句来概括段意,兼有两方面的意思,更加全面。请问文章的前五段是否可以删去?

为什么? 不可以。人们按照自己的思想文化观念建造居住环境,居住环境又反过来制约和支配人们的生活思想,二者密不可分。从文章来说,有了北京的“方方正正”和“胡同”这两部分,“胡同文化”这一部分才有了依托。1、胡同文化是一种封闭的文化

(文化形态)

2、北京人很讲究“处街坊”,但过往不多。

(人际观念)

3、北京人易于满足,对生活的物质要求不高。

(物质生活)

4、北京人爱瞧热闹,但是不爱管闲事 。

(人际交往)

5、北京胡同文化的精义是“忍”。

(安分守己,逆来顺受)作者赋予北京胡同哪些文化内涵?封闭安土重迁( 居 住 )讲究处街坊(人际关系)易于满足(物质生活)不爱管闲事(政治态度)

精义是“忍” (人际关系) 结合课文中“北京胡同文化的精义是‘忍’”谈谈“忍”的消极意义? 中国人有一种哲学,叫做“忍”。我小时候听过“百忍堂”张家的故事,就非常讨厌。现在一些名胜古迹卖碑帖的文物商店卖的书法拓本最多的一是郑板桥的“难得糊涂”,二是一个大字“忍”。这是一种非常庸俗的人生哲学。 《汪曾祺全集· 六》 林语堂指出:“遇事忍耐为中国人的崇高品德,凡对中国有所了解的人都不否认这一点,然而这种品德走得太远,以致成了中国人的恶习。”重点提示北京人“忍”的根源是什么?长期受封建统治阶级压迫“忍”之评价鲁迅称“忍”为国民的劣根性,“哀其不幸,怒其不争!”今日当家作主应有主人意识、民主意识!作者对胡同文化的描写包含了什么

感情?1、佩服与调侃:

“睡不着眯着”这话太精彩了!…...真有你的!2、伤感与怀旧:

西风残照,衰草离披,满目荒凉,毫无生气。3、理解与超脱:

再见吧,胡同。 “过去的终归要过去的。”“在无可奈何之中,更有新的希望在生长。”

(《日子就这么过来了》)怀旧、伤感没落的必然(理性)依恋、无可奈何(感性)封闭的文化正在被开放的文化代替作者对正在消失的胡同和胡同文化持的态度是…… 但是他们舍不得 “挪窝儿”,

——“破家值万贯” 。?品味语言,体会情感 一个“他们”,表明作者是局外人,引用老北京的日常口语来调侃,含蓄地讽刺那些“安土重迁”不愿意搬家的人。所以其言外之意是,这样差的房子,随时有倒塌的可能,老北京,你们还留恋干什么哪? “北京人易于满足,他们对生活的物质要求不高。有窝头,就知足了。大腌萝卜,就不错。小酱萝卜,那还有什么说的。臭豆腐滴几滴香油,可以待姑奶奶。虾米皮熬白菜,嘿!”一个“ 嘿 ”字,使读者如见其色 、如闻其香、如尝其味。极其形象地刻画出北京市民享受虾米熬白菜这种美食时那种无限向往、无限满足神态,表现了北京人“易于满足,他们对生活的物质要求不高”的心态。品味语言,体会情感 前十二个引的是老北京的常用口头语言, “随份子”一词故意拆开,说明“随份子”也是出于“礼数”不得已而为之。段末作者用“各人自扫门前雪,休管他人瓦上霜”这个现代谁都不以为然的、过时了的格言来公开讽刺胡同里、四合院里的那些老北京是多么的封闭自私,是多么的自顾自。品味语言(标点),把握情感 “四合院是一个盒子”一段用了十三个“引号” “北京人爱瞧热闹,但是不爱管闲事。他们总是置身事外,冷眼旁观。”品味语言(色彩),把握情感 “置身事外,冷眼旁观”等贬义词就可看出作者对下面描写的几件事的强烈不满、气愤和批评。再如在最后又用“这话实在太精彩了”“北京人,真有你的!”这些反语来讽刺“安分守己”?过分,达到“逆来顺受”丧失正义感的令人气愤的现象。这里比前三段的调侃讽刺就更尖锐些了。本文的语言有什么特色?1、平淡朴素、口语化:

约二斤鸡蛋什么的 “地根儿”房子

就不太好 舍不得“挪窝儿”

2、典雅:

西风残照,衰草离披,满目荒凉,

毫无生气 使人怅望低徊

本文语言有的朴素,有的典雅,二者互相结合,充满生活气息,既亲切,又富有表现力。 末段:“再见吧,胡同。”如果联系上段中的“在商品经济大潮席卷之下,胡同和胡同文化总有一天会消失的”这个文章的主旨句来看,那等于后面省略了一句“再见吧,胡同文化” 。分明是指出了胡同和胡同文化必然消失的历史趋势。 联系写作主旨,把握情感胡同在衰败 北京在前进再见了,胡同……前门情思大碗茶

我爷爷小时候常在这里玩耍,/高高的前门仿佛挨着我的家。/一蓬衰草,几声蛐蛐叫。/伴随着它度过了那灰色的年华。/吃一串冰糖葫芦就算过节。/它一日三餐窝头咸菜就着大碗茶。/世上的饮料有千百种,也许它最廉价。可谁知道,谁知道,谁知道它淳厚的香味饱含着泪花。

如今我海外归来,/又见红墙碧瓦,/高高的前门几回梦里想着它。/岁月风雨无情任吹打,/却见它更显得那英姿挺拔。/叫一声杏仁豆腐滋味真美。/我带着童心带着思念再来一口那大碗茶。/世上的饮料有千百种也许这最廉价,/可为什么,为什么,为什么,它淳厚的香味,直传到天涯?

到胡同去!拓展练习 考察家乡人们的生活形态,探究其中的文化意味,指导学生仿照本文风格写一篇文化探究的短文。可以集中一点来写,如赶集文化、摆渡文化、民居文化、饮食文化等等。自主学习最快乐!

——建筑

北京民居建筑的主要形式

——胡同、四合院?胡同文化汪曾祺走进胡同……北京的胡同老北京——胡同、四合院比较宽大的胡同四合院俯视图 四合院的宅门 门 墩 和 影 壁四合院门前上马石学习目标了解胡同文化的特点,并由此产生对中国文化博大精深、兴衰存亡的随想。

训练自己概括要点、提取精义的能力。

体味文章清新流畅又不失风趣幽默的语言风格。 胡同约鸡蛋 镊噌 房檩 垿 熬白菜 伺机 伺候庠摞 拴 虾蟆 怅望低徊生字注音 婚丧国子监 丧失 街坊岁数成语解释安土重迁 冷眼旁观 逆来顺受 安分守己 奉公守法置身事外 汪曾祺

(1920-1998) 江苏高邮人。 我国著名小说家、散文家、戏剧家。他的小说《受戒》和《大淖记事》都曾获奖,一些作品还被翻译到国外。汪曾祺平中显奇,淡中有味的作品,备受众多读者的真心喜爱,并在海外产生广泛的影响。有“短篇圣手”之称有关“序”一、《胡同文化》是作家为摄影艺术集《胡同之没》写的序言。二、序、序文、序言简称序,是写在著作正 文前的文章。(引言)三、分两种形式:1.自序 2.代序 “文化”从广义来说,指人类社会历史实践过程中的创造的物质财富和精神财富的总和。从狭义来说,指社会的意识形态,以及与之相适应的制度和组织机构。

????????????????????????????????? ——《辞海》 “文化”让我们了解胡同第一种说法是:蒙古语称城镇为“浩特”,蒙古人进入中原后,建元朝,将北京作为大都,便按照自己的习惯,将中原城镇街巷也称为“浩特”,后被京城汉人讹叫成了“胡同”。第二种说法是 :“胡同”本是蒙古语“井”的意思,其发音为“忽洞”。因为城镇居民生存离不开水井,所以“井”渐渐成为人们居住地的代称。蒙古人建立元朝后将此语带入中原,“忽洞”音变为“胡同”。“胡同”的来源北京城区有名的街巷3074条,其中胡同有1330条。因为胡同居多,是北京街巷主体,人们便习惯把街巷统称胡同,说“有名胡同三千六,无名胡同赛牛毛”,并非夸张。

“巷”称“胡同”始自元大都,历明、清、民国,构成北京特色。

第三种说法:是金、元时期,中原汉人将北方少数民族称为“胡人”。蒙古人建立元朝后,京城汉人仍私下叫他们胡人,胡同为“胡人大同”之意。关于“胡同”找出各段的中心句,并划分文章的层次结构。

胡同的主要特点是什么?

文章前五段的作用是什么?是否可以删去?为什么?

作者从哪段开始介绍北京胡同文化?他赋予胡同文化哪些内涵?

作者在文章中对北京胡同文化及其衰落怀着什么样的感情?

文章的语言有什么特点? 阅读、思考、讨论?各段的中心句第一段:北京城像一块大豆腐,四方四正,这种方正不但影响了北京人的生活,也影响了北京人的思想。第二段:胡同的取名,有各种来源。第三段:北京人说:有名的胡同三千六,没名的胡同数不清。第四段:胡同是贯通大街的网络。第五段:胡同、四合院是北京市民的居住方式,也是北京市民的文化形态。第六段:胡同文化是一种封闭的文化。第七段:北京人也很讲究“处街坊”。第八段:北京人易于满足。第九段:北京人爱瞧热闹,但是不爱管闲事。第十至十二段:北京胡同文化精义是“忍”。第十三段:北京胡同在衰败,没落。第十四段:这是无可奈何的事。第十五段:再见吧,胡同。各段的中心句文章的结构

一、(第1至第4段)介绍北京胡同。

二、(第5至第12段)介绍北京胡同

文化。

三、(第13至第15段)作者的感慨。 从第一部分中概括胡同的主要特点:是北京市民的居住方式,也是北京市民的文化形态。方正胡同和四合院

为一体浏览课文文章第五段在结构上有何作用? 这一段有承上启下的作用,它由上文的“胡同”过渡到下文的“胡同文化”。用“胡同,四合院,是北京市民的居住方式,也是北京市民的文化形态”这个并列复句来概括段意,兼有两方面的意思,更加全面。请问文章的前五段是否可以删去?

为什么? 不可以。人们按照自己的思想文化观念建造居住环境,居住环境又反过来制约和支配人们的生活思想,二者密不可分。从文章来说,有了北京的“方方正正”和“胡同”这两部分,“胡同文化”这一部分才有了依托。1、胡同文化是一种封闭的文化

(文化形态)

2、北京人很讲究“处街坊”,但过往不多。

(人际观念)

3、北京人易于满足,对生活的物质要求不高。

(物质生活)

4、北京人爱瞧热闹,但是不爱管闲事 。

(人际交往)

5、北京胡同文化的精义是“忍”。

(安分守己,逆来顺受)作者赋予北京胡同哪些文化内涵?封闭安土重迁( 居 住 )讲究处街坊(人际关系)易于满足(物质生活)不爱管闲事(政治态度)

精义是“忍” (人际关系) 结合课文中“北京胡同文化的精义是‘忍’”谈谈“忍”的消极意义? 中国人有一种哲学,叫做“忍”。我小时候听过“百忍堂”张家的故事,就非常讨厌。现在一些名胜古迹卖碑帖的文物商店卖的书法拓本最多的一是郑板桥的“难得糊涂”,二是一个大字“忍”。这是一种非常庸俗的人生哲学。 《汪曾祺全集· 六》 林语堂指出:“遇事忍耐为中国人的崇高品德,凡对中国有所了解的人都不否认这一点,然而这种品德走得太远,以致成了中国人的恶习。”重点提示北京人“忍”的根源是什么?长期受封建统治阶级压迫“忍”之评价鲁迅称“忍”为国民的劣根性,“哀其不幸,怒其不争!”今日当家作主应有主人意识、民主意识!作者对胡同文化的描写包含了什么

感情?1、佩服与调侃:

“睡不着眯着”这话太精彩了!…...真有你的!2、伤感与怀旧:

西风残照,衰草离披,满目荒凉,毫无生气。3、理解与超脱:

再见吧,胡同。 “过去的终归要过去的。”“在无可奈何之中,更有新的希望在生长。”

(《日子就这么过来了》)怀旧、伤感没落的必然(理性)依恋、无可奈何(感性)封闭的文化正在被开放的文化代替作者对正在消失的胡同和胡同文化持的态度是…… 但是他们舍不得 “挪窝儿”,

——“破家值万贯” 。?品味语言,体会情感 一个“他们”,表明作者是局外人,引用老北京的日常口语来调侃,含蓄地讽刺那些“安土重迁”不愿意搬家的人。所以其言外之意是,这样差的房子,随时有倒塌的可能,老北京,你们还留恋干什么哪? “北京人易于满足,他们对生活的物质要求不高。有窝头,就知足了。大腌萝卜,就不错。小酱萝卜,那还有什么说的。臭豆腐滴几滴香油,可以待姑奶奶。虾米皮熬白菜,嘿!”一个“ 嘿 ”字,使读者如见其色 、如闻其香、如尝其味。极其形象地刻画出北京市民享受虾米熬白菜这种美食时那种无限向往、无限满足神态,表现了北京人“易于满足,他们对生活的物质要求不高”的心态。品味语言,体会情感 前十二个引的是老北京的常用口头语言, “随份子”一词故意拆开,说明“随份子”也是出于“礼数”不得已而为之。段末作者用“各人自扫门前雪,休管他人瓦上霜”这个现代谁都不以为然的、过时了的格言来公开讽刺胡同里、四合院里的那些老北京是多么的封闭自私,是多么的自顾自。品味语言(标点),把握情感 “四合院是一个盒子”一段用了十三个“引号” “北京人爱瞧热闹,但是不爱管闲事。他们总是置身事外,冷眼旁观。”品味语言(色彩),把握情感 “置身事外,冷眼旁观”等贬义词就可看出作者对下面描写的几件事的强烈不满、气愤和批评。再如在最后又用“这话实在太精彩了”“北京人,真有你的!”这些反语来讽刺“安分守己”?过分,达到“逆来顺受”丧失正义感的令人气愤的现象。这里比前三段的调侃讽刺就更尖锐些了。本文的语言有什么特色?1、平淡朴素、口语化:

约二斤鸡蛋什么的 “地根儿”房子

就不太好 舍不得“挪窝儿”

2、典雅:

西风残照,衰草离披,满目荒凉,

毫无生气 使人怅望低徊

本文语言有的朴素,有的典雅,二者互相结合,充满生活气息,既亲切,又富有表现力。 末段:“再见吧,胡同。”如果联系上段中的“在商品经济大潮席卷之下,胡同和胡同文化总有一天会消失的”这个文章的主旨句来看,那等于后面省略了一句“再见吧,胡同文化” 。分明是指出了胡同和胡同文化必然消失的历史趋势。 联系写作主旨,把握情感胡同在衰败 北京在前进再见了,胡同……前门情思大碗茶

我爷爷小时候常在这里玩耍,/高高的前门仿佛挨着我的家。/一蓬衰草,几声蛐蛐叫。/伴随着它度过了那灰色的年华。/吃一串冰糖葫芦就算过节。/它一日三餐窝头咸菜就着大碗茶。/世上的饮料有千百种,也许它最廉价。可谁知道,谁知道,谁知道它淳厚的香味饱含着泪花。

如今我海外归来,/又见红墙碧瓦,/高高的前门几回梦里想着它。/岁月风雨无情任吹打,/却见它更显得那英姿挺拔。/叫一声杏仁豆腐滋味真美。/我带着童心带着思念再来一口那大碗茶。/世上的饮料有千百种也许这最廉价,/可为什么,为什么,为什么,它淳厚的香味,直传到天涯?

到胡同去!拓展练习 考察家乡人们的生活形态,探究其中的文化意味,指导学生仿照本文风格写一篇文化探究的短文。可以集中一点来写,如赶集文化、摆渡文化、民居文化、饮食文化等等。自主学习最快乐!