九年级中考数学复习教案:函数概念、一次函数

文档属性

| 名称 | 九年级中考数学复习教案:函数概念、一次函数 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 46.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2016-09-22 07:04:34 | ||

图片预览

文档简介

《函数概念、一次函数》教案

一、复习目标

1、知道平面直角坐标系的相关概念,知道函数、一次函数的概念,能说出函数的三种表示方法、一次函数的性质。

2、会根据条件在平面直角坐标系中,确定点的坐标或点的位置,能画简单的一次函数图象,会用已知条件确定一次函数的关系式。

3、能比较一次函数和正比例函数的异同,体会数形结合思想,并能解决有关实际问题。

二、教学过程

1、知识回顾

让学生先完成学案上的知识回顾,让后教师进行分析。

填空

(1)在函数中,自变量x的取值范围是____________。

(2)在平面直角坐标系中,一青蛙从点A(-1,0)处向右跳2个单位长度,再向上跳2

个单位长度到Aˊ处,则Aˊ的坐标是___________。

(3)在平面直角坐标系中,△ABC的三个顶点的坐标分别是A(-2,3),B(-4,-1),C(2,0),将△ABC平移至△的位置,点A、B、C的对应点分别是、、,

若点的坐标为(3,1),则点的坐标为__________。

(4)一次函数的图象经过点(a,3),则a=____________。

2、判断下列函数关系式中哪些是一次函数(是一次函数打“√”,若不是打“×”)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3、选择

(1)点M(2,1)关于x轴对称的点的坐标(

)

A.(1,-2)

B.(-2,1)

C.(2,-1)

D.(-1,2)

(2)若一次函数的函数值y随x的增大而减小,则m的取值范围是(

)

A.M<0

B.M>0

C.M<2

D.M>2

(3)点(-2,1)在平面直角坐标系中所在的象限是(

)

A.第一象限

B.

第二象限

C.

第三象限

D.

第四象限

(4)在直线中,k<0,b>0,则直线不经过(

)

A.第一象限

B.

第二象限

C.

第三象限

D.

第四象限

(5)已知直线经过点(,3)和(1,),则的值为(

)。

A.

B.

C.

D.

设计意图:通过用小题的知识点来复习平面直角坐标系与一次函数的有关内容,让学生更容易回忆与掌握相关知识。

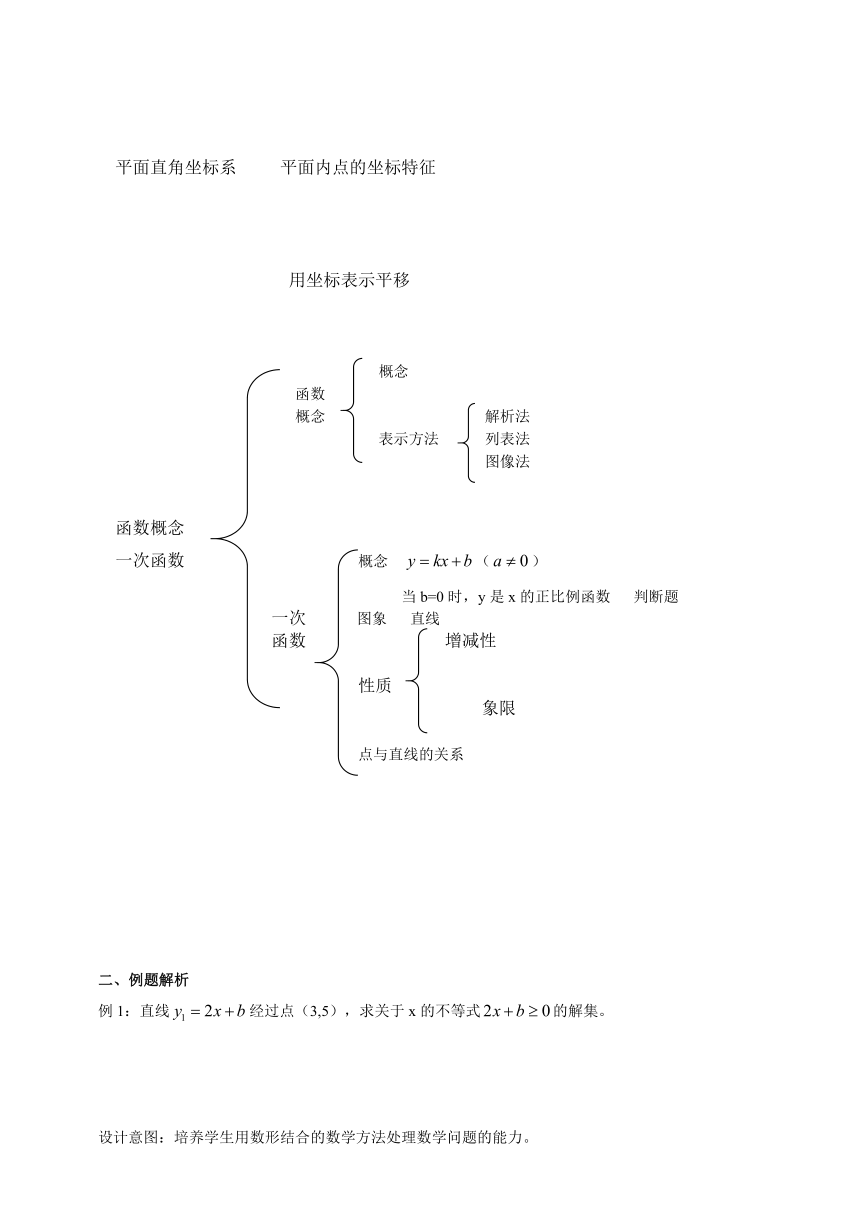

平面直角坐标系的概念

平面直角坐标系

平面内点的坐标特征

用坐标表示平移

概念

函数

概念

解析法

表示方法

列表法

图像法

函数概念

一次函数

概念

()

当b=0时,y是x的正比例函数

判断题

一次

图象

直线

函数

增减性

性质

象限

点与直线的关系

二、例题解析

例1:直线经过点(3,5),求关于x的不等式的解集。

设计意图:培养学生用数形结合的数学方法处理数学问题的能力。

例2:已知一次函数()图象过点(0,2),且与两坐标围成的三角形面积为2,求一次函数的关系式。

变式:已知分别与x轴相交于A、B两点,点C的坐标为(0,2)

在的图象上时否存在一点D,使得,求出点D的坐标;

过点C作直线CE,把的面积分成1:4两部分,求直线CE的解析式;

设计意图:培养学生用分类的数学方法处理数学问题的能力;

例3:某城市居民用水实行阶梯收费,每户每月用水量如果未超过20吨,按每吨1.9元收费.如果超过20吨,未超过的部分按每吨1.9元收费,超过的部分按每吨2.8元收费.设某户每月用水量为x吨,应收水费为y元.

(1)分别写出每月用水量未超过20吨和超过20吨,y与x间的函数关系式.

(2)若该城市某户5月份水费平均为每吨2.2元,求该户5月份用水多少吨?

设计意图:培养学生用一次函数解决实际问题的能力和运用方程思想。

三、课堂练习

(1)一次函数y=2x-1的图象经过点(a,4),则a=__________。

(2)直线l过A、B两点,A(-1,0),B(0,1),则直线l的关系式为_____________。

(3)在平面直角坐标系xOy中,点P(2,a)在正比例函数的图象上,则Q()位于第_________象限。

(4)若一次函数的图象经过第一、二、三象限,则m的取值范围是________________。

(5)直线一定经过

(

)

A.(1,0)

B.(1,k)

C.(0,k)

D.(0,-1)

(6)下列四个点中,在正比例函数的图象上的点是

(

)

A.(2,5)

B.(5,2)

C.(2,-5)

D.(5,-1)

(7)已知一次函数的图象经过第一、二、三象限,则b的值可以是(

)

A.-2

B.-1

C.0

D.2

(8)在同一平面直角坐标系中,若一次函数与图象交于点M,则点M的坐标为(

)

A.(-1,4)

B.(-1,2)

C.(2,-1)

D.(2,1)

(9)已知正比例函数y=kx(k≠0)的函数值y随x的增大而减小,则一次函数y=x+k的图象大致是(

)

A

B

C

D

4、课堂小结

今天你的收获是什么?

5、课后作业

完成学案上剩下的练习

6、教学反思

通过本节课的学习,使学生知道平面直角坐标系的相关概念,知道函数、一次函数的概念,能说出函数的三种表示方法、一次函数的性质。通过本节课,使得学生复习并掌握了一次函数的有关知识,并使学生掌握了直接法、反例法、特殊值法、图像法、分类法、数形结合等数学方法。本节课的教学效果良好。

一、复习目标

1、知道平面直角坐标系的相关概念,知道函数、一次函数的概念,能说出函数的三种表示方法、一次函数的性质。

2、会根据条件在平面直角坐标系中,确定点的坐标或点的位置,能画简单的一次函数图象,会用已知条件确定一次函数的关系式。

3、能比较一次函数和正比例函数的异同,体会数形结合思想,并能解决有关实际问题。

二、教学过程

1、知识回顾

让学生先完成学案上的知识回顾,让后教师进行分析。

填空

(1)在函数中,自变量x的取值范围是____________。

(2)在平面直角坐标系中,一青蛙从点A(-1,0)处向右跳2个单位长度,再向上跳2

个单位长度到Aˊ处,则Aˊ的坐标是___________。

(3)在平面直角坐标系中,△ABC的三个顶点的坐标分别是A(-2,3),B(-4,-1),C(2,0),将△ABC平移至△的位置,点A、B、C的对应点分别是、、,

若点的坐标为(3,1),则点的坐标为__________。

(4)一次函数的图象经过点(a,3),则a=____________。

2、判断下列函数关系式中哪些是一次函数(是一次函数打“√”,若不是打“×”)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3、选择

(1)点M(2,1)关于x轴对称的点的坐标(

)

A.(1,-2)

B.(-2,1)

C.(2,-1)

D.(-1,2)

(2)若一次函数的函数值y随x的增大而减小,则m的取值范围是(

)

A.M<0

B.M>0

C.M<2

D.M>2

(3)点(-2,1)在平面直角坐标系中所在的象限是(

)

A.第一象限

B.

第二象限

C.

第三象限

D.

第四象限

(4)在直线中,k<0,b>0,则直线不经过(

)

A.第一象限

B.

第二象限

C.

第三象限

D.

第四象限

(5)已知直线经过点(,3)和(1,),则的值为(

)。

A.

B.

C.

D.

设计意图:通过用小题的知识点来复习平面直角坐标系与一次函数的有关内容,让学生更容易回忆与掌握相关知识。

平面直角坐标系的概念

平面直角坐标系

平面内点的坐标特征

用坐标表示平移

概念

函数

概念

解析法

表示方法

列表法

图像法

函数概念

一次函数

概念

()

当b=0时,y是x的正比例函数

判断题

一次

图象

直线

函数

增减性

性质

象限

点与直线的关系

二、例题解析

例1:直线经过点(3,5),求关于x的不等式的解集。

设计意图:培养学生用数形结合的数学方法处理数学问题的能力。

例2:已知一次函数()图象过点(0,2),且与两坐标围成的三角形面积为2,求一次函数的关系式。

变式:已知分别与x轴相交于A、B两点,点C的坐标为(0,2)

在的图象上时否存在一点D,使得,求出点D的坐标;

过点C作直线CE,把的面积分成1:4两部分,求直线CE的解析式;

设计意图:培养学生用分类的数学方法处理数学问题的能力;

例3:某城市居民用水实行阶梯收费,每户每月用水量如果未超过20吨,按每吨1.9元收费.如果超过20吨,未超过的部分按每吨1.9元收费,超过的部分按每吨2.8元收费.设某户每月用水量为x吨,应收水费为y元.

(1)分别写出每月用水量未超过20吨和超过20吨,y与x间的函数关系式.

(2)若该城市某户5月份水费平均为每吨2.2元,求该户5月份用水多少吨?

设计意图:培养学生用一次函数解决实际问题的能力和运用方程思想。

三、课堂练习

(1)一次函数y=2x-1的图象经过点(a,4),则a=__________。

(2)直线l过A、B两点,A(-1,0),B(0,1),则直线l的关系式为_____________。

(3)在平面直角坐标系xOy中,点P(2,a)在正比例函数的图象上,则Q()位于第_________象限。

(4)若一次函数的图象经过第一、二、三象限,则m的取值范围是________________。

(5)直线一定经过

(

)

A.(1,0)

B.(1,k)

C.(0,k)

D.(0,-1)

(6)下列四个点中,在正比例函数的图象上的点是

(

)

A.(2,5)

B.(5,2)

C.(2,-5)

D.(5,-1)

(7)已知一次函数的图象经过第一、二、三象限,则b的值可以是(

)

A.-2

B.-1

C.0

D.2

(8)在同一平面直角坐标系中,若一次函数与图象交于点M,则点M的坐标为(

)

A.(-1,4)

B.(-1,2)

C.(2,-1)

D.(2,1)

(9)已知正比例函数y=kx(k≠0)的函数值y随x的增大而减小,则一次函数y=x+k的图象大致是(

)

A

B

C

D

4、课堂小结

今天你的收获是什么?

5、课后作业

完成学案上剩下的练习

6、教学反思

通过本节课的学习,使学生知道平面直角坐标系的相关概念,知道函数、一次函数的概念,能说出函数的三种表示方法、一次函数的性质。通过本节课,使得学生复习并掌握了一次函数的有关知识,并使学生掌握了直接法、反例法、特殊值法、图像法、分类法、数形结合等数学方法。本节课的教学效果良好。

同课章节目录