高中语文高一年级下华东师大版2.4《回忆鲁迅先生》课件(40张)

文档属性

| 名称 | 高中语文高一年级下华东师大版2.4《回忆鲁迅先生》课件(40张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 585.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-09-27 14:55:34 | ||

图片预览

文档简介

课件40张PPT。 回 忆 鲁 迅 先 生萧 红关于萧红原名张乃莹,“萧红”是她发表《生死场》时使用的笔名,另有悄吟,玲玲,田娣等笔名。被誉为“30年代的文学洛神”的萧红,是民国四大才女中命运最为悲苦的女性,也是一位传奇性人物。

萧红小说的特点:

以抒情笔调写自我主观感受;散文化的小说结构;重文化风俗和自然景物的描写,不重人物性格的刻画;无完整的故事情节,然而韵味深长。

萧 红

(1911—1942)回忆鲁迅的文章,谈谈你对鲁迅的印象:

《一件小事》《故乡》《社戏》《从百草园到三味书屋》

等等。小说集《呐喊》《彷徨》。散文集《野草》。杂文集《坟》《且介亭杂文 》等。印象:鲁迅的头发、胡须十分粗硬,一根根地张着,仿佛将全

身的硬刺都张开的刺猬一样,向这个社会表示着他的绝不妥协。 正因如此,有人说,鲁迅气量大小,是睚眦必报,锱铢必较。

面目严肃、冷峻、倔强、果敢

对一切人都怀有忧虑和敌意1911年出生于黑龙江省呼兰县一个地主家庭。

1930年为了反抗父母包办的婚姻离家出走。

1932年认识萧军并与之结为志同道合的伴侣。

1934年在鲁迅的帮助下和萧军一起来到上海。

抗战爆发后,上海沦陷,萧红到了香港,1942年病逝于香港九龙。

萧 红(1911—1942)主要作品:《生死场》、《马伯乐》、《呼兰河传》、《小城三月》。萧红与萧军的情缘 关于鲁迅 鲁迅,浙江绍兴人,原名周树人,字豫山,后改名为豫才。他时常穿一件朴素的中式长衫,头发像刷子一样直竖着,浓密的胡须形成了一个隶书的“一”字。毛主席评价他是伟大的无产阶级的文学家、思想家、革命家,是中国文化革命的主将。也被人民称为“民族魂”。

代表作品:《呐喊》《彷徨》,《故事新编》《狂人日记》《朝花夕拾》《孔乙己》 鲁迅

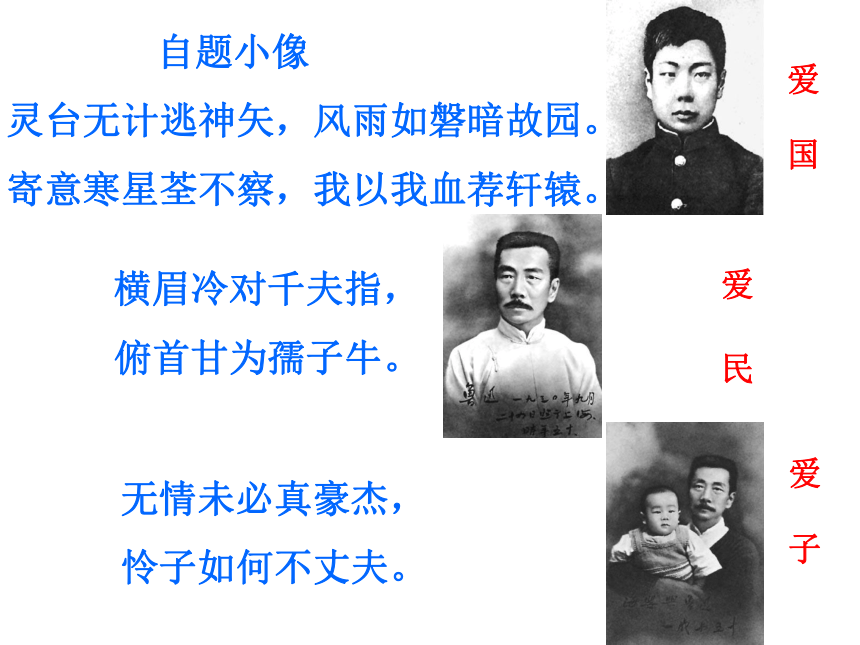

(1881~1936) 自题小像

灵台无计逃神矢,风雨如磐暗故园。

寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。无情未必真豪杰,

怜子如何不丈夫。横眉冷对千夫指,

俯首甘为孺子牛。 爱 民爱 子爱 国1914年在北京与全国儿童展览会会员合影。

1933年在上海,和宋庆龄蔡元培等在一起。

1936年在全国木刻展览会上和青年在一起。写作背景 为了培育萧红这朵中国三四十年代中国女性文学园圃的奇葩,鲁迅甘作春泥,甘为人梯,在她的作品中倾注了大量心血;鲁迅去世之后,萧红从悲痛中振作起来,陆续出版和发表了《回忆鲁迅先生》《呼兰河传》等名篇佳作。鲁迅和萧红之间的情谊已经成为文坛佳话,被千千万万的读者传诵……在林林总总的鲁迅回忆录中。萧红的《回忆鲁迅先生》一枝独秀。它不仅是鲁迅回忆录中的珍品。而且是中国现代怀人散文的典范,是敬献于鲁迅墓前的一个永不凋谢的花环。 本文节选自萧红长篇回忆性叙事散文《回忆鲁迅先生》,作于鲁迅逝世三年后。

萧红是一位经常从记忆深处挖掘写作素材的作家,而这篇文章变是她这类作品的代表作。

作者将自己与鲁迅交往过程中的所见所闻所感剪裁提炼,组织成文。节选部分共分八个生活片段叠加而成,自然空行成段。全文布局自由随意,用女性独有的敏锐目光悉心观察,捕捉到了鲁迅先生许多灵动传神的细节,以质朴浅白清新隽永的语言,于细微之处写出了一个真实的、充满人情味的活生生的鲁迅,彰显了一代伟人鲁迅的思想和人格。思考请同学们给课文分段,标好小结,回答以下三个问题:

文中描写了鲁迅的那些生活片段?

你印象中最深刻的是哪个细节?

(可以从内容和形式两方面来谈)

请大家用简短的词语概括。

(以加小标题的方式) 作者选择了哪些生活场景来表现鲁迅的性格的?(1)笑声明朗;(2)走路轻捷;(3)鉴赏服饰;(4)他的休息;(5)昼陪客人夜加班;(6)谈鬼故事 ;(7)海婴的问候;(8)时刻伴随的小画;(9)最后一刻这些生活场景体现了他和我们一样也是拥有喜、怒、哀、乐的“普通人”。

线索:作者的感情(在内容上没有严格的逻辑顺序,材料与材料之间互不关联,形成某种断裂,这是一篇情绪化的文章,感情的红线将素材织成一幅清晰的画面)

这些片段,生活场景,让你看到了一位怎样的鲁迅,作者是通过哪些细节,哪些字词来描写的?让我们从先生的笑声开始吧 “笑得连烟卷都拿不住” 明确:笑声 明朗 “刚” “一” “同时” (行为描写) 步伐 轻捷

豁达爽朗的形象跃然纸上 “你不穿我才说的,你穿的时候,一说,你该不穿了。” 真诚待友 体贴而真挚 鲁迅先生的笑声是明朗的,是从心里的欢喜。若有人说了什么可笑的话,鲁迅先生笑得连烟卷都拿不住了,常常是笑得咳嗽起来。

【笑声】这是直接的说明性描写,描写中显露出作者的细心观察,也渗入了作者的细腻情感。“笑得连烟卷都拿不住了”,寥寥一句,一个乐观爽朗、自由率性的鲁迅形象便跃然纸上,这是萧红用自己心灵去观察、感受的非常个人化的鲁迅,是一个使常人敢于走近并能够伸手触摸的可亲的鲁迅。笑声明朗乐观爽朗、平易近人、坦白真诚的鲁迅形象便跃然纸上,跟一些人心目中“多疑善怒”、“冷酷无情”的鲁迅形成了鲜明对照。 这里,他不再是神情严峻横眉冷对千夫指的斗士,而是一位慈爱的长者,一个普通的可亲可爱的老头,从而拉近了读者与伟人的距离“鲁迅先生的笑声是明朗的 ”使用的修辞手法?作用?通感

使人感受到鲁迅率真、质朴、毫不做作的性格特点以笑开头有何作用?走路轻捷“刚抓起帽子来往头上一扣,同时左腿就伸出去了”;这些动作表现出鲁迅精干敏捷的性格特征,和一往无前、义无返顾的大无畏精神。淡淡几笔,就画龙点睛般地勾画出一个独一无二、鲜灵生动的“活的鲁迅”。

作者描写鲁迅先生走路时的样子,表现出鲁迅一往直前,义无反顾的精神。没有仔细的观察,没有对对象特殊的情感,这样的动作是难以被人发现的,就是发现了也是难以把它作为“选择”描写下来的。文章详写了鲁迅先生对作者“穿衣裳的评论”,表现了鲁迅先生的什么特点? 鲁迅先生对女性的衣着有那么系统的见解,而且不是一般的、即兴的看法,这表现鲁迅先生独到的审美观,就连这样的生活小节也有思想家的特色,突出了他“全智者”的特点。鲁迅先生不大注意人的衣裳,他说:“谁穿什么衣裳我看不见的……”他自己就从来不注重穿着,但他却从不缺乏审美观,那些对美学的见解足见他独到的眼光,那根“桃红色”的束发的“绸条”引来鲁迅的严正反对“不要那样装她……”如此推断,自然朴素、庄重严肃是鲁迅追求的美学境界。 作者写鲁迅先生的休息,强调了他“翻一翻书就是休息”,表现了鲁迅先生的什么特点? 表现鲁迅先生对时间的珍惜。鲁迅先生既然看过美学书,对着装有自己独到的见解,为什么文章开头说他不太注意人的衣裳,“谁穿什么衣裳我看不见的”?说明他比较尊重别人,他的注意力不在这些方面。

也表现除了鲁迅的人情味。 联系上下文,体会加横线词语的含义。

人家都起来了,鲁迅先生才睡下。海婴从三楼下来了,背着书包,保姆送他到学校去,经过鲁迅先生的门前,保姆总是吩咐他说:“轻一点走,轻一点走。” 第一句话,采用了对比的写法,一个“才”字突出鲁迅先生忘我的工作习惯,话虽平淡,情感却十分深挚。第二句话,主要是写保姆对海婴的吩咐,一个“总是”表现了鲁迅先生彻夜工作已经成为一种习惯,同时也是鲁迅长期不顾身体健康忘我工作的侧面表现。 鲁迅先生刚一睡下,太阳就高起来了,太阳照着隔院子的人家,明亮亮的;照着鲁迅先生花园的夹竹桃,明亮亮的。 这是本篇中比较少见的景物的描写,景色朴实平常而又十分温馨和谐,成为鲁迅先生的“睡”的背景和衬托。从本文的“回忆”和“悼念”的特点看,这样的景物描写又别有深意,很有象征意味:在奋斗终身的鲁迅先生身后,我们一定会有光明的世界,一定会有明亮亮的未来。 作者详写鲁迅先生一天的时间安排,有何用意? 突出鲁迅先生与常人不同的作息习惯,说明鲁迅先生抓紧一切时间工作,表现了他忘我奋斗的伟大情怀。在严肃的段落之后,作者写了一段鲁迅谈鬼的诙谐有趣的故事,有何用意? 表现鲁迅先生饱含智慧和哲理的幽默风趣。鲁迅说鬼,鬼是指的什么样的人? 这里是作者借题发挥的一句话,这里的鬼是指那些品格低下,思想落后或者是立场错误的文化人。这些人由于生活在黑暗的旧社会,因循守旧、思想落后。而鲁迅代表了中国新文化运动的方向,他不但是伟大的作家,而且是一位坚强的战士,他利用文化为武器,与反动派作斗争。 作者写到病中的鲁迅先生和海婴的关系(“明朝会”),表现了鲁迅先生怎样的特点? 表现鲁迅对孩子的慈爱,可见,鲁迅先生不仅是一个伟大的人物,同时又是一个普通的父亲,他的精神是丰富的,并不是只有伟大的思想。 作者写病中鲁迅先生常看的一幅木刻画,有何用意? 这明显是一幅生命的图赞,女人和飞散的头发,再加上小红花,完全是鲜活的生命。暗示鲁迅先生顽强的生命毅力。 文末写鲁迅生命的结束,突出“像他平日一样,工作完了,他休息了”,这是什么手法?有何用意? 作者运用讳饰手法,表现鲁迅“生命不息,工作不止”的彻底的奉献精神。?神态: 笑 乐观开朗 平易近人

? 穿着审美 :自然朴素 人情练达

? 饮食起居: 简单随和 体恤他人

? 待人接物 :爱护青年 支持革命

? 休闲娱乐: 幽默风趣 童心未泯

? 读书写作: 博学广识 克已待人鲁迅的形象:乐观爽朗、平易近人、豁达随和、幽默、博爱(宽厚仁爱)、倔强、关爱他人、待友全心全意……...

这是一篇回忆性散文,萧红速写了鲁迅特有的神态,及生活中的互训和鲁迅的生活,看似琐碎、简单却真实,让人印象深刻。萧红的写这篇散文,从旁人的角度,回忆鲁迅给她留下的印象深刻的点点滴滴。

一件件小事的回忆,鲁迅先生特有的神态的再现,这些都是铭刻在作者心中对鲁迅先生的深深怀念和由衷爱戴。

这种于琐细中见深刻,由小处见大情感,刻画突出,情感真切的写法,对于我们如何表现平凡生活中的普通人物,怎样达到写作上的琐而不繁、琐而不浅都是一个很好的借鉴。

这篇散文通过对鲁迅先生的笑声、走路、待人接物、读书、写作、养病、去世等生活细节的描述,展示了伟大的鲁迅先生的平凡生活,表现了鲁迅先生的审美情趣以及魅力气质,抒发了作者对鲁迅先生的热爱和怀念之情。文章主旨小结语言质朴浅白清新隽永善于撷取生活琐事捕捉细节作者印象中的鲁迅:生活平凡随意、为人宽厚仁爱,待友真诚悉心,意志坚定伟大而平凡写作特色 阅读鲁迅的著作可以感知作为思想家和文学家的鲁迅;今天又通过《回忆鲁迅先生》,展现在我们眼前的是一个生活化真实化的鲁迅,鲁迅是人而非神。他有着普通人的心态,他可以对人的穿着品头论足,他可以和年轻人开童心未泯的玩笑,他有普通人一样饮食、起居,他同样可以享受亲情,享受天伦之乐。正如他的诗歌所说的那样:“无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫。”

从这些描述中可以看出作者怎样的情感?深沉悠远的哀思怀念,全文的字字句句都熔铸着一种敏感细腻、诚实纯洁率真的女作家满腔的崇敬挚爱之情表达这样的情感时,作者只是用了浅白质朴、清新隽永的语言来表述,这是由于作者本身真诚美好的人格和本色本真的个性造成的语言特色 鲁迅说过,“想看好花,一定要有好土”;又曾表示,“只要能培一朵花,就不妨做做会朽的腐草”。

为了培育萧红这朵中国三、四十年代中国女性文学园圃的奇葩,鲁迅甘作春泥,甘为人梯,在她的作品中倾注了大量心血;鲁迅去世之后,萧红从悲痛中振奋起来,陆续出版和发表了《马伯乐》、《回忆鲁迅先生》、《萧红散文集》、《呼兰河传》等名篇佳作,这些作品又像春泥一样,继续滋养着中国文坛的茂林佳卉。

鲁迅和萧红之间的动人情谊已经成为文坛佳话,被千千万万的读者传诵……在林林总总的鲁迅回忆录中,萧红的《回忆鲁迅先生》是一枝独秀。它不仅是鲁迅回忆录中的珍品,而且可谓是中国现代怀人散文的楷范,是敬献于鲁迅灵前的一个永不凋谢的花圈。1936年10月19日鲁迅在上海逝世。广大群众争相奔赴万国殡仪馆瞻仰遗容,中共中央也来电吊唁。22日,送葬群众多达数万人。鲁迅遗体覆盖着上海民众所献“民族魂”的旗子,安葬于虹桥万国公墓。1956年,鲁迅墓迁到上海虹口公园,由毛泽东题署墓碑。

挽联:一生反封帝, ??至死不宽容。

敌乎?友乎?余唯自问; ??知我?罪我?公已无言。 鲁 迅 遗 容上 海 鲁 迅 公 园 墓 在现代所有的中国人中,鲁迅无疑是最为深刻而且最为独特的一个,他的遗嘱也是最为独特的一封。下面是遗嘱全文:

我只想到过写遗嘱,以为我倘曾贵为宫保,富有千万,儿子和女婿及其他一定早已逼我写好遗嘱了,现在却谁也不提起。但是,我也留下一张罢。当时好像很想定了一些,都是写给亲属的,其中有的是:

不是因为丧事,收受任何一文钱——但老朋友的,不在此例,赶快收敛、埋掉、拉倒。

不要做任何关于纪念的事。

忘掉我,管自己的生活。——倘不,那就真是胡涂虫。孩子长大,倘无才能,可寻点小事情过活,万不可去做空头文学家或美术家别人应许给你的事物,不可当真损着别人的牙眼,却反对报复,主张宽容的人,万勿和他接近此外自然还有,现在忘记了。只还记得在发热时,又曾想到欧洲人临死时,往往有一种仪式,是请别人宽恕,自己也宽恕了别人。我的怨敌可谓多矣,倘有新式的人问起我来,怎么回答呢?我想了一想,决定的是:让他们怨恨去,我也一个都不宽恕。 怀鲁迅 (郁达夫)

真是晴天的霹雳,在南台的宴会席上,忽而听到了鲁迅的死!

发出了几通电报,会萃了一夜行李,第二天我就匆匆跳上了开往上海的轮船。

二十二日上午十时船靠了岸,到家洗了一个澡,吞了两口饭,跑到胶州路万国殡仪馆去,遇见的只是真诚的脸,热烈的脸,悲愤的脸,和千千万万将要破裂似的青年男女的心肺与紧捏的拳头。

这不是寻常的丧事,这也不是沉郁的悲哀,这正象是大地震要来,或黎时将到时充塞在天地之间的一瞬间的寂静。 生死,肉体,灵魂,眼泪,悲叹,这些问题与感觉,在此地似乎太渺小了,在鲁迅的死的彼岸,还照耀着一道更伟大,更猛烈的寂光。

没有伟大的人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大的人物,而不知拥护,爱戴,崇仰的国家,是没有希望的奴隶之邦。因鲁迅的一死,使人自觉出了民族的尚可以有为,也因鲁迅之一死,使人家看出了中国还是奴隶性很浓厚的半绝望的国家。

鲁迅的灵柩,在夜阴里被埋入浅土中去了;西天角却出现了一片微红的新月。

一九三六年十月二十四日在上海

原载一九三六年十一月一日《文学》第七卷第五号思考:通过对本篇课文的学习,你对鲁迅有没有新的认识?请谈谈你的体会。

鲁迅先生是一位 ……的人作业:查找有关资料,以《鲁迅真君子》为题写一篇千字左右的文章。

课外阅读:唐弢《琐忆》

林语堂《悼鲁迅》

周作人《关于鲁迅》

郑振铎《永在的温情》

孙伏园《忆鲁迅先生》

许寿裳《鲁迅的游戏文章》

施蛰存《关于鲁迅的一些回忆》

藤野严九郎《谨记周树人君》本文题目《回忆鲁迅先生》,通过阅读,你认为作者萧红回忆鲁迅,对她来说是一个怎样的人?( ),为什么?

A.亲切的朋友 B.尊敬的老师

C.慈爱的长辈 D.可亲可敬的师长

回忆所学过的课文,你印象中的鲁迅和萧红印象中的鲁迅有什么不同,你怎样看待这些不同?

D这些不同正是让我们看到了一个真实的鲁迅。一方面他在社会中富有责任感,大胆批评勇于揭示的中国伟大的思想家和文学家。而在生活中又是情感丰富、真实可爱的师长丈夫、父亲的形象。这样的鲁迅才是一个完整的人,一个血肉丰满的人,而不是一个只是让人敬畏的“神”。

萧红小说的特点:

以抒情笔调写自我主观感受;散文化的小说结构;重文化风俗和自然景物的描写,不重人物性格的刻画;无完整的故事情节,然而韵味深长。

萧 红

(1911—1942)回忆鲁迅的文章,谈谈你对鲁迅的印象:

《一件小事》《故乡》《社戏》《从百草园到三味书屋》

等等。小说集《呐喊》《彷徨》。散文集《野草》。杂文集《坟》《且介亭杂文 》等。印象:鲁迅的头发、胡须十分粗硬,一根根地张着,仿佛将全

身的硬刺都张开的刺猬一样,向这个社会表示着他的绝不妥协。 正因如此,有人说,鲁迅气量大小,是睚眦必报,锱铢必较。

面目严肃、冷峻、倔强、果敢

对一切人都怀有忧虑和敌意1911年出生于黑龙江省呼兰县一个地主家庭。

1930年为了反抗父母包办的婚姻离家出走。

1932年认识萧军并与之结为志同道合的伴侣。

1934年在鲁迅的帮助下和萧军一起来到上海。

抗战爆发后,上海沦陷,萧红到了香港,1942年病逝于香港九龙。

萧 红(1911—1942)主要作品:《生死场》、《马伯乐》、《呼兰河传》、《小城三月》。萧红与萧军的情缘 关于鲁迅 鲁迅,浙江绍兴人,原名周树人,字豫山,后改名为豫才。他时常穿一件朴素的中式长衫,头发像刷子一样直竖着,浓密的胡须形成了一个隶书的“一”字。毛主席评价他是伟大的无产阶级的文学家、思想家、革命家,是中国文化革命的主将。也被人民称为“民族魂”。

代表作品:《呐喊》《彷徨》,《故事新编》《狂人日记》《朝花夕拾》《孔乙己》 鲁迅

(1881~1936) 自题小像

灵台无计逃神矢,风雨如磐暗故园。

寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。无情未必真豪杰,

怜子如何不丈夫。横眉冷对千夫指,

俯首甘为孺子牛。 爱 民爱 子爱 国1914年在北京与全国儿童展览会会员合影。

1933年在上海,和宋庆龄蔡元培等在一起。

1936年在全国木刻展览会上和青年在一起。写作背景 为了培育萧红这朵中国三四十年代中国女性文学园圃的奇葩,鲁迅甘作春泥,甘为人梯,在她的作品中倾注了大量心血;鲁迅去世之后,萧红从悲痛中振作起来,陆续出版和发表了《回忆鲁迅先生》《呼兰河传》等名篇佳作。鲁迅和萧红之间的情谊已经成为文坛佳话,被千千万万的读者传诵……在林林总总的鲁迅回忆录中。萧红的《回忆鲁迅先生》一枝独秀。它不仅是鲁迅回忆录中的珍品。而且是中国现代怀人散文的典范,是敬献于鲁迅墓前的一个永不凋谢的花环。 本文节选自萧红长篇回忆性叙事散文《回忆鲁迅先生》,作于鲁迅逝世三年后。

萧红是一位经常从记忆深处挖掘写作素材的作家,而这篇文章变是她这类作品的代表作。

作者将自己与鲁迅交往过程中的所见所闻所感剪裁提炼,组织成文。节选部分共分八个生活片段叠加而成,自然空行成段。全文布局自由随意,用女性独有的敏锐目光悉心观察,捕捉到了鲁迅先生许多灵动传神的细节,以质朴浅白清新隽永的语言,于细微之处写出了一个真实的、充满人情味的活生生的鲁迅,彰显了一代伟人鲁迅的思想和人格。思考请同学们给课文分段,标好小结,回答以下三个问题:

文中描写了鲁迅的那些生活片段?

你印象中最深刻的是哪个细节?

(可以从内容和形式两方面来谈)

请大家用简短的词语概括。

(以加小标题的方式) 作者选择了哪些生活场景来表现鲁迅的性格的?(1)笑声明朗;(2)走路轻捷;(3)鉴赏服饰;(4)他的休息;(5)昼陪客人夜加班;(6)谈鬼故事 ;(7)海婴的问候;(8)时刻伴随的小画;(9)最后一刻这些生活场景体现了他和我们一样也是拥有喜、怒、哀、乐的“普通人”。

线索:作者的感情(在内容上没有严格的逻辑顺序,材料与材料之间互不关联,形成某种断裂,这是一篇情绪化的文章,感情的红线将素材织成一幅清晰的画面)

这些片段,生活场景,让你看到了一位怎样的鲁迅,作者是通过哪些细节,哪些字词来描写的?让我们从先生的笑声开始吧 “笑得连烟卷都拿不住” 明确:笑声 明朗 “刚” “一” “同时” (行为描写) 步伐 轻捷

豁达爽朗的形象跃然纸上 “你不穿我才说的,你穿的时候,一说,你该不穿了。” 真诚待友 体贴而真挚 鲁迅先生的笑声是明朗的,是从心里的欢喜。若有人说了什么可笑的话,鲁迅先生笑得连烟卷都拿不住了,常常是笑得咳嗽起来。

【笑声】这是直接的说明性描写,描写中显露出作者的细心观察,也渗入了作者的细腻情感。“笑得连烟卷都拿不住了”,寥寥一句,一个乐观爽朗、自由率性的鲁迅形象便跃然纸上,这是萧红用自己心灵去观察、感受的非常个人化的鲁迅,是一个使常人敢于走近并能够伸手触摸的可亲的鲁迅。笑声明朗乐观爽朗、平易近人、坦白真诚的鲁迅形象便跃然纸上,跟一些人心目中“多疑善怒”、“冷酷无情”的鲁迅形成了鲜明对照。 这里,他不再是神情严峻横眉冷对千夫指的斗士,而是一位慈爱的长者,一个普通的可亲可爱的老头,从而拉近了读者与伟人的距离“鲁迅先生的笑声是明朗的 ”使用的修辞手法?作用?通感

使人感受到鲁迅率真、质朴、毫不做作的性格特点以笑开头有何作用?走路轻捷“刚抓起帽子来往头上一扣,同时左腿就伸出去了”;这些动作表现出鲁迅精干敏捷的性格特征,和一往无前、义无返顾的大无畏精神。淡淡几笔,就画龙点睛般地勾画出一个独一无二、鲜灵生动的“活的鲁迅”。

作者描写鲁迅先生走路时的样子,表现出鲁迅一往直前,义无反顾的精神。没有仔细的观察,没有对对象特殊的情感,这样的动作是难以被人发现的,就是发现了也是难以把它作为“选择”描写下来的。文章详写了鲁迅先生对作者“穿衣裳的评论”,表现了鲁迅先生的什么特点? 鲁迅先生对女性的衣着有那么系统的见解,而且不是一般的、即兴的看法,这表现鲁迅先生独到的审美观,就连这样的生活小节也有思想家的特色,突出了他“全智者”的特点。鲁迅先生不大注意人的衣裳,他说:“谁穿什么衣裳我看不见的……”他自己就从来不注重穿着,但他却从不缺乏审美观,那些对美学的见解足见他独到的眼光,那根“桃红色”的束发的“绸条”引来鲁迅的严正反对“不要那样装她……”如此推断,自然朴素、庄重严肃是鲁迅追求的美学境界。 作者写鲁迅先生的休息,强调了他“翻一翻书就是休息”,表现了鲁迅先生的什么特点? 表现鲁迅先生对时间的珍惜。鲁迅先生既然看过美学书,对着装有自己独到的见解,为什么文章开头说他不太注意人的衣裳,“谁穿什么衣裳我看不见的”?说明他比较尊重别人,他的注意力不在这些方面。

也表现除了鲁迅的人情味。 联系上下文,体会加横线词语的含义。

人家都起来了,鲁迅先生才睡下。海婴从三楼下来了,背着书包,保姆送他到学校去,经过鲁迅先生的门前,保姆总是吩咐他说:“轻一点走,轻一点走。” 第一句话,采用了对比的写法,一个“才”字突出鲁迅先生忘我的工作习惯,话虽平淡,情感却十分深挚。第二句话,主要是写保姆对海婴的吩咐,一个“总是”表现了鲁迅先生彻夜工作已经成为一种习惯,同时也是鲁迅长期不顾身体健康忘我工作的侧面表现。 鲁迅先生刚一睡下,太阳就高起来了,太阳照着隔院子的人家,明亮亮的;照着鲁迅先生花园的夹竹桃,明亮亮的。 这是本篇中比较少见的景物的描写,景色朴实平常而又十分温馨和谐,成为鲁迅先生的“睡”的背景和衬托。从本文的“回忆”和“悼念”的特点看,这样的景物描写又别有深意,很有象征意味:在奋斗终身的鲁迅先生身后,我们一定会有光明的世界,一定会有明亮亮的未来。 作者详写鲁迅先生一天的时间安排,有何用意? 突出鲁迅先生与常人不同的作息习惯,说明鲁迅先生抓紧一切时间工作,表现了他忘我奋斗的伟大情怀。在严肃的段落之后,作者写了一段鲁迅谈鬼的诙谐有趣的故事,有何用意? 表现鲁迅先生饱含智慧和哲理的幽默风趣。鲁迅说鬼,鬼是指的什么样的人? 这里是作者借题发挥的一句话,这里的鬼是指那些品格低下,思想落后或者是立场错误的文化人。这些人由于生活在黑暗的旧社会,因循守旧、思想落后。而鲁迅代表了中国新文化运动的方向,他不但是伟大的作家,而且是一位坚强的战士,他利用文化为武器,与反动派作斗争。 作者写到病中的鲁迅先生和海婴的关系(“明朝会”),表现了鲁迅先生怎样的特点? 表现鲁迅对孩子的慈爱,可见,鲁迅先生不仅是一个伟大的人物,同时又是一个普通的父亲,他的精神是丰富的,并不是只有伟大的思想。 作者写病中鲁迅先生常看的一幅木刻画,有何用意? 这明显是一幅生命的图赞,女人和飞散的头发,再加上小红花,完全是鲜活的生命。暗示鲁迅先生顽强的生命毅力。 文末写鲁迅生命的结束,突出“像他平日一样,工作完了,他休息了”,这是什么手法?有何用意? 作者运用讳饰手法,表现鲁迅“生命不息,工作不止”的彻底的奉献精神。?神态: 笑 乐观开朗 平易近人

? 穿着审美 :自然朴素 人情练达

? 饮食起居: 简单随和 体恤他人

? 待人接物 :爱护青年 支持革命

? 休闲娱乐: 幽默风趣 童心未泯

? 读书写作: 博学广识 克已待人鲁迅的形象:乐观爽朗、平易近人、豁达随和、幽默、博爱(宽厚仁爱)、倔强、关爱他人、待友全心全意……...

这是一篇回忆性散文,萧红速写了鲁迅特有的神态,及生活中的互训和鲁迅的生活,看似琐碎、简单却真实,让人印象深刻。萧红的写这篇散文,从旁人的角度,回忆鲁迅给她留下的印象深刻的点点滴滴。

一件件小事的回忆,鲁迅先生特有的神态的再现,这些都是铭刻在作者心中对鲁迅先生的深深怀念和由衷爱戴。

这种于琐细中见深刻,由小处见大情感,刻画突出,情感真切的写法,对于我们如何表现平凡生活中的普通人物,怎样达到写作上的琐而不繁、琐而不浅都是一个很好的借鉴。

这篇散文通过对鲁迅先生的笑声、走路、待人接物、读书、写作、养病、去世等生活细节的描述,展示了伟大的鲁迅先生的平凡生活,表现了鲁迅先生的审美情趣以及魅力气质,抒发了作者对鲁迅先生的热爱和怀念之情。文章主旨小结语言质朴浅白清新隽永善于撷取生活琐事捕捉细节作者印象中的鲁迅:生活平凡随意、为人宽厚仁爱,待友真诚悉心,意志坚定伟大而平凡写作特色 阅读鲁迅的著作可以感知作为思想家和文学家的鲁迅;今天又通过《回忆鲁迅先生》,展现在我们眼前的是一个生活化真实化的鲁迅,鲁迅是人而非神。他有着普通人的心态,他可以对人的穿着品头论足,他可以和年轻人开童心未泯的玩笑,他有普通人一样饮食、起居,他同样可以享受亲情,享受天伦之乐。正如他的诗歌所说的那样:“无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫。”

从这些描述中可以看出作者怎样的情感?深沉悠远的哀思怀念,全文的字字句句都熔铸着一种敏感细腻、诚实纯洁率真的女作家满腔的崇敬挚爱之情表达这样的情感时,作者只是用了浅白质朴、清新隽永的语言来表述,这是由于作者本身真诚美好的人格和本色本真的个性造成的语言特色 鲁迅说过,“想看好花,一定要有好土”;又曾表示,“只要能培一朵花,就不妨做做会朽的腐草”。

为了培育萧红这朵中国三、四十年代中国女性文学园圃的奇葩,鲁迅甘作春泥,甘为人梯,在她的作品中倾注了大量心血;鲁迅去世之后,萧红从悲痛中振奋起来,陆续出版和发表了《马伯乐》、《回忆鲁迅先生》、《萧红散文集》、《呼兰河传》等名篇佳作,这些作品又像春泥一样,继续滋养着中国文坛的茂林佳卉。

鲁迅和萧红之间的动人情谊已经成为文坛佳话,被千千万万的读者传诵……在林林总总的鲁迅回忆录中,萧红的《回忆鲁迅先生》是一枝独秀。它不仅是鲁迅回忆录中的珍品,而且可谓是中国现代怀人散文的楷范,是敬献于鲁迅灵前的一个永不凋谢的花圈。1936年10月19日鲁迅在上海逝世。广大群众争相奔赴万国殡仪馆瞻仰遗容,中共中央也来电吊唁。22日,送葬群众多达数万人。鲁迅遗体覆盖着上海民众所献“民族魂”的旗子,安葬于虹桥万国公墓。1956年,鲁迅墓迁到上海虹口公园,由毛泽东题署墓碑。

挽联:一生反封帝, ??至死不宽容。

敌乎?友乎?余唯自问; ??知我?罪我?公已无言。 鲁 迅 遗 容上 海 鲁 迅 公 园 墓 在现代所有的中国人中,鲁迅无疑是最为深刻而且最为独特的一个,他的遗嘱也是最为独特的一封。下面是遗嘱全文:

我只想到过写遗嘱,以为我倘曾贵为宫保,富有千万,儿子和女婿及其他一定早已逼我写好遗嘱了,现在却谁也不提起。但是,我也留下一张罢。当时好像很想定了一些,都是写给亲属的,其中有的是:

不是因为丧事,收受任何一文钱——但老朋友的,不在此例,赶快收敛、埋掉、拉倒。

不要做任何关于纪念的事。

忘掉我,管自己的生活。——倘不,那就真是胡涂虫。孩子长大,倘无才能,可寻点小事情过活,万不可去做空头文学家或美术家别人应许给你的事物,不可当真损着别人的牙眼,却反对报复,主张宽容的人,万勿和他接近此外自然还有,现在忘记了。只还记得在发热时,又曾想到欧洲人临死时,往往有一种仪式,是请别人宽恕,自己也宽恕了别人。我的怨敌可谓多矣,倘有新式的人问起我来,怎么回答呢?我想了一想,决定的是:让他们怨恨去,我也一个都不宽恕。 怀鲁迅 (郁达夫)

真是晴天的霹雳,在南台的宴会席上,忽而听到了鲁迅的死!

发出了几通电报,会萃了一夜行李,第二天我就匆匆跳上了开往上海的轮船。

二十二日上午十时船靠了岸,到家洗了一个澡,吞了两口饭,跑到胶州路万国殡仪馆去,遇见的只是真诚的脸,热烈的脸,悲愤的脸,和千千万万将要破裂似的青年男女的心肺与紧捏的拳头。

这不是寻常的丧事,这也不是沉郁的悲哀,这正象是大地震要来,或黎时将到时充塞在天地之间的一瞬间的寂静。 生死,肉体,灵魂,眼泪,悲叹,这些问题与感觉,在此地似乎太渺小了,在鲁迅的死的彼岸,还照耀着一道更伟大,更猛烈的寂光。

没有伟大的人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大的人物,而不知拥护,爱戴,崇仰的国家,是没有希望的奴隶之邦。因鲁迅的一死,使人自觉出了民族的尚可以有为,也因鲁迅之一死,使人家看出了中国还是奴隶性很浓厚的半绝望的国家。

鲁迅的灵柩,在夜阴里被埋入浅土中去了;西天角却出现了一片微红的新月。

一九三六年十月二十四日在上海

原载一九三六年十一月一日《文学》第七卷第五号思考:通过对本篇课文的学习,你对鲁迅有没有新的认识?请谈谈你的体会。

鲁迅先生是一位 ……的人作业:查找有关资料,以《鲁迅真君子》为题写一篇千字左右的文章。

课外阅读:唐弢《琐忆》

林语堂《悼鲁迅》

周作人《关于鲁迅》

郑振铎《永在的温情》

孙伏园《忆鲁迅先生》

许寿裳《鲁迅的游戏文章》

施蛰存《关于鲁迅的一些回忆》

藤野严九郎《谨记周树人君》本文题目《回忆鲁迅先生》,通过阅读,你认为作者萧红回忆鲁迅,对她来说是一个怎样的人?( ),为什么?

A.亲切的朋友 B.尊敬的老师

C.慈爱的长辈 D.可亲可敬的师长

回忆所学过的课文,你印象中的鲁迅和萧红印象中的鲁迅有什么不同,你怎样看待这些不同?

D这些不同正是让我们看到了一个真实的鲁迅。一方面他在社会中富有责任感,大胆批评勇于揭示的中国伟大的思想家和文学家。而在生活中又是情感丰富、真实可爱的师长丈夫、父亲的形象。这样的鲁迅才是一个完整的人,一个血肉丰满的人,而不是一个只是让人敬畏的“神”。